Удивительное дело, но враги поняли его лучше, чем друзья — и ненавидят за дело, и не могут себе простить, что вовремя не раскусили его намерений. Друзья же старательно доказывают, что никаких намерений и не было, что все у него получилось случайно и не так, как он хотел.

«Не начал вовремя серьезную экономическую реформу, переложил уплату по счетам коммунистического режима на плечи новорожденного российского правительства» — и он с готовностью признает: да, мол, ошибочка вышла, недопонял-недооценил… И никто не задастся вопросом: а как бы прошла эта самая реформа — при КПСС? При сохранении партийной властной вертикали и действующем КГБ!

В августе 1991 москвичи не поддержали ГКЧП; а если бы перед этим взлетели под небеса цены? Ей-богу, не нужно быть большим ученым, чтобы предсказать, как бы тогда развивались события. Как-то все быстро забыли, какое негодование вызывали у большинства сограждан «ворюги-спекулянты», вся вина которых заключалась в том, что они предлагали по свободным ценам разные соблазнительные мелочи, каких отродясь не бывало в советских магазинах.

Хорошо, но почему тогда он так упорно цеплялся за эту свою партию? Почему не ушел с поста генерального секретаря на год-два раньше? И он признает: да, и тут промахнулся… Допустим, не «промахнулся» бы — и ушел. Но партия была костяком государства, все нити реальной власти находились в руках партийных комитетов разного уровня. Помните, как четко и слаженно заработала вся эта структура в августе 1991-го? А что представлял собой Верховный Совет СССР, помните? На горстку крикунов из Межрегиональной группы обращал внимание только он один, а большинство там было ого-го какое…

Он готов каяться в чем угодно: и окружение себе не сумел подобрать, и доверял тем, кому не следовало… Но мы-то должны хоть немножко соображать и задать себе хоть самые элементарные вопросы. Например, такой: каким образом человек, не сумевший оценить вполне очевидные для всей страны — даже по телевизору! — деловые и человеческие качества Геннадия Алексеевича Янаева, — как такой человек вообще мог пройти все ступени партийной служебной лестницы и в 54 года оказаться на высшем посту в государстве? Ну нельзя же, в самом деле, рассуждать о событиях 1990-1991 годов, не задавшись столь очевидным вопросом. Ведь такого вице-президента еще поискать надо было, ведь все криком кричали: шо ж вы, блин, делаете, Михал Сергеич?!

Согласитесь, как-то не все тут на поверхности, есть еще о чем подумать. Не знаю, как для вас, а для меня эта загадка разъяснилась 19 августа 1991 года: Янаев был найден именно для этой роли, и лучше него «президента-самозванца» не сыграл бы никто.

Мы до сих пор никак не поймем: он сделал то, что сделать было невозможно, немыслимо! И вместо того, чтобы на факультетах политологии изучать, каким же образом у него все получилось, мы тупо талдычим, что все вышло само, а он и знать не знал, чего хотел.

Главный аргумент в пользу того, что он проиграл дело своей жизни, — то, что он потерял власть. Ну, не мог же, в самом деле, нормальный политик в здравом уме и твердой памяти сознательно рубить сук, на котором сидит, и добровольно отдавать свою власть. Так не бывает, так не бывает никогда и ни с кем! И задним числом ему дают советы — что надо было сделать, чтобы власть сохранить. Вот уж воистину, люди не видят очевиднейших фактов, если эти факты не согласуются с их заветными убеждениями.

Те же, кто видел его прощальную президентскую речь, помнят — это была речь победителя, а не побежденного; речь человека, сделавшего свое дело.

Этот человек настолько последовательно и твердо ослаблял собственную власть, что объяснять это недальновидностью, извините, просто глупо: технологии властвования ему были известны лучше, чем кому бы то ни было.

История августа-91 до сих пор загадочна. Все мемуаристы в один голос твердят, что он всегда помнил о судьбе Хрущева. И вот, поди ж ты, уехал отдыхать в самый критический момент, когда со всех сторон неслись предупреждения о зреющем заговоре, а вся союзная верхушка была загнана в угол готовящимся подписанием нового союзного договора. Это выглядело настолько невероятным, что сразу поползли слухи, что, дескать, он обо всем знал, тут какой-то тонкий расчет… Теперь уж все хором твердят: «путч» был им подстроен, чтобы при любом раскладе остаться «на белом коне». И никто не помнит, как в те дни было ясно обратное — при любом раскладе он теряет власть.

Абсолютно ясно одно: «ошибиться» он позволил себе как раз тогда, когда уже было можно — случись подобная промашка на каких-нибудь три месяца раньше (до всенародного избрания Ельцина), и в российской истории стало бы одной «трагедией неудавшегося реформатора» больше. Но его ошибка попала точно в «десятку», и история перестройки увенчалась тремя августовскими днями, до боли похожими на выпускной экзамен — трудный, опасный, но давший стране какой-то начальный импульс самоуважения, которого хватило… Ненадолго хватило, совсем ненадолго. Но на самые трудные и опасные годы оказалось достаточно, и гражданская война в тот раз не началась.

Он очень много говорил, но ни разу не позволил себе сорваться и наговорить лишнего. Он знал, что его кабинеты прослушиваются, и откровенные разговоры с женой вел только на долгих вечерних прогулках. Слова для него были только орудием политики, и он, как никто, умел использовать их силу — то для убеждения, а то и для усыпления аудитории, в зависимости от ситуации. В личных целях он публично словами никогда не пользовался и даже, кажется, не умеет этого делать. Сойдя с самолета 21 августа 1991 года, он позволил себе самую большую откровенность в своей жизни: «Я все равно никогда не скажу вам всего…». И обещание свое сдержал, хотя можно представить, чего ему это стоило и стоит в то время, как разнообразными «разоблачениями» занялись все кому не лень. Но мы-то ведь уже большие мальчики и девочки, может быть, способны и сами хоть что-нибудь понять?

Получив на выборах 1996 года так постыдно (для нас!) мало голосов, он мог с полным основанием сказать что-нибудь не очень лестное о своих соотечественниках и их вечной готовности лизать только бьющую руку. Не сказал, конечно — ведь по-прежнему не народ для него, а он для народа, и он вовсе не рассчитывал на понимание и благодарность. Но он все же человек, и непонимание не может его не ранить. Давайте попробуем понять — и вместить, и поразиться, и простить ему то, чего многие простить не в силах — то, что он великий человек и великий политик. Такая вот фигня.

Та же мысль в изложении Дмитрия Фурмана:

«Одной из самых больших психологических загадок Горбачева является то, что он не производит впечатление проигравшего человека. Так воспринять поражение и неизбежно следовавшие за ним унижения мог только человек, для которого власть – не самоцель, а средство для реализации его идеалов. Поражение было частью той цены, которую он был готов за них заплатить. И это поражение – его самая большая победа, победа над логикой политической борьбы, над ведущим к катастрофе «здравым смыслом», над собственными естественными, человеческими властными импульсами.

Горбачев – единственный в русской истории правитель, который, имея всю полноту власти, пошел на риск ее потерять во имя своих идей и свободы других. Он показал, что для политика может быть что-то, что важнее власти. … У нас есть одна несомненная фигура, «оправдывающая» русскую политическую историю и русскую политическую культуру, фигура, которой мы можем гордиться сейчас и которой обязательно будут гордиться наши потомки. Это – Горбачев».

«Перестройка» в СССР и конец «холодной войны»

От двух «систем» – к единому миру

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

Где выход из тупика? Жизнь в стране, казалось, спокойно и размеренно катилась по хорошо наезженной колее. Мысли многих людей о необходимости и неизбежности перемен мирно уживалось с ощущением незыблемости существующей системы: если бы тогда проводились социологические опросы на подобные темы, 90% опрошенных наверняка бы сказали, что и дети их, и внуки будут жить «при социализме» под руководством КПСС. Поэтому ту лавину событий, которая всего за шесть лет разрушила не только тоталитарный «социализм», но и СССР, многие до сих пор воспринимают как результат волевых действий одного-единственного человека – Михаила Сергеевича Горбачева. Лишь немногие специалисты, хорошо знакомые с реальным положением дел в экономике страны, понимали в то время, насколько мало выбора у этого человека, пост которого, казалось, давал ему безбрежные возможности.

Все предыдущие попытки заставить планово-командную экономику работать на современном мировом уровне потерпели крах и лишь доказали, что эта система нуждается не в косметическом ремонте, а в полном, коренном переустройстве. Но трудно было представить, каким образом может начаться такая ломка обанкротившейся системы, – потому что ломать ее было некому, кроме самой правящей номенклатуры. Никаких оппозиционных власти организованных общественных сил не было.

В истории человечества известно множество примеров того, как правящие круги, не способные «наступить на горло» собственным интересам, доводили свои страны до кровопролитных революций и гражданских войн. От советской аппаратной элиты, правившей в СССР монопольно и безраздельно, тем более трудно было ожидать дальновидной готовности к самоограничению. Опыт последних тридцати лет воочию показал, что любая попытка покуситься на ее интересы или пресекается, или умело блокируется. Партия, низко кланяясь очередному «вождю», окружая его неумеренной лестью и почестями, в то же время зорко следила за каждым его шагом.

Ломка системы была неизбежна, но казалась невозможной.

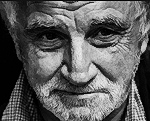

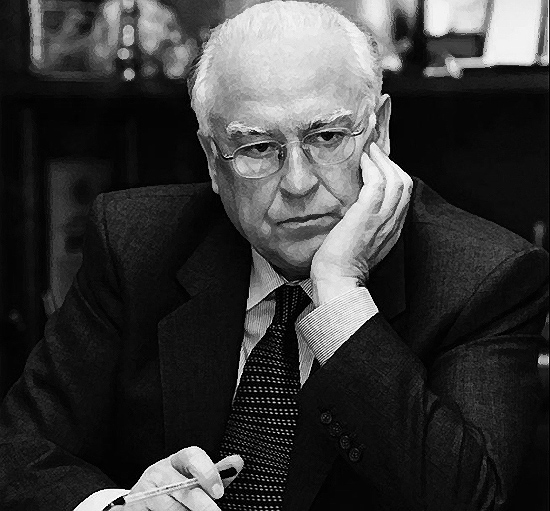

«Предперестройка». 54-летний Михаил Горбачев – самый молодой из членов тогдашнего Политбюро – оказался на посту Генерального секретаря ЦК КПСС в результате длительной и сложной борьбы в «высших сферах» партийного руководства. Причины его стремительного «взлета», как, впрочем, и всех кадровых перестановок той поры, возможно, никогда не станут известны до конца. Как бы то ни было, «молодой» генсек на фоне престарелого Политбюро сразу привлек к себе интерес и симпатию страны. На первых порах люди радовались уже тому, что «эпоха похорон» кончилась, что у нового руководителя нет на груди «иконостаса» из множества орденов (и что свой орден он получил еще в молодости за работу комбайнером), что он может говорить без бумажки, не поощряет ритуальных славословий в свой адрес – в общем, ведет себя как живой человек, а не гранитный монумент, олицетворяющий величие КПСС.

Первые шаги нового руководства по стилю и направлению напоминали время Андропова. На апрельском (1985 год) пленуме ЦК было признано, что СССР сильно отстает от стран Запада, что экономика страны неблагополучна и нуждается в серьезных реформах. Газетные страницы запестрели словами «ускорение», «интенсификация»… Это были по сути те же задачи, которые безуспешно ставились на протяжении предыдущих тридцати лет, но никаких новых способов их решения пока не предлагалось.

В мае последовал первый ощутимый практический шаг нового руководства: началась кампания «борьбы с пьянством и алкоголизмом».

Первый раз в советской истории руководство страны не просто развернуло шумную пропаганду трезвого образа жизни, но и пошло на серьезное сокращение производства и продаж спиртного (до этого, начиная с 20-х годов, крепкие напитки производились во все возрастающих количествах и составляли важнейшую статью доходов госбюджета).

Добрые намерения инициаторов кампании бесспорны, но поразительна их экономическая недальновидность: именно тогда в бюджете государства пробили первую большую «брешь», заткнуть которую было нечем, кроме печатания все новых бумажных денег. Вдобавок эта жертва оказалась почти напрасной: граждане, не имея возможности купить водку в магазине, обзаводились самогонными аппаратами и переходили на «самообеспечение». Начались перебои с сахаром, который до этого (как и водка) никогда не был дефицитом в нашей стране, производившей его больше всех в мире.

Примерно в то же время развернулась еще одна кампания – «борьбы с нетрудовыми доходами». Предполагалось, что она ударит по спекулянтам (втридорога перепродающим дешевые, но дефицитные товары госпромышленности) и по вековечному российскому злу – чиновничьему казнокрадству и взяточничеству. Но, поскольку «нетрудовым доходом» в советской стране считался любой приработок помимо госслужбы, то главному преследованию подверглись люди, подрабатывавшие именно трудом рук своих («нелегальным» ремонтом всякого рода, продажей собственных домашних изделий, овощей со своего огорода и т. д.). «Борьба» эта вызвала массу возмущенных откликов и скоро сошла на нет.

В 1985–1986 годах началась целенаправленная смена партийно-государственного руководства буквально на всех уровнях – отправлялись в отставку «брежневские» кадры, на их место приходили более молодые, энергичные аппаратчики из ближайшего «резерва».

Дальнейшие события показали, что абсолютное большинство нового поколения партруководства составили люди, готовые сменить лишь слова и лозунги («давайте перестраиваться, ничего не меняя»). Даже те из них, кто искренне пытался (старыми, приказными методами) изменить к лучшему положение в своем колхозе, на заводе, в области, в стране, отступали при первых же трещинах «основ» тоталитарного социализма.

Среди членов Политбюро только три человека, как оказалось, готовы были выйти за рамки «косметического ремонта» одряхлевшей системы – сам Михаил Горбачев, Александр Яковлев и Эдуард Шеварднадзе. Энергично взялся наводить порядок в столице новый партийный руководитель Москвы Борис Ельцин.

«Новое политическое мышление». Может быть, именно потому, что реформаторы были в меньшинстве, первые реальные изменения начались во внешней политике – в сфере, которая, по сложившейся традиции, контролировалась лично Генеральным секретарем. В феврале 1986 года на ХХVII съезде КПСС Горбачев провозгласил новую концепцию внешней политики СССР, названную им «новое политическое мышление».

Каждому советскому человеку с пеленок внушалось, что мир делится на две части: «мы» – социалистические страны, воплощение добра и справедливости – и «они» – «мир капитала», где разжиревшие на страданиях трудящихся капиталисты угнетают рабочих, где все продается и покупается, а справедливости нет и быть не может. От «них» исходит все мировое зло, «они» ненавидят нас, стараются нам всячески навредить, и даже то плохое, что есть в нас, – это во многом результат «их» разлагающего влияния. Естественно, что бороться с «ними» – наша святая обязанность, и во всех международных конфликтах наша страна всегда права. Даже если наша армия вторгается в соседнее государство, то это необходимо, чтобы помочь неким «светлым» силам против «темных», и всякие протесты «империалистов» против нарушения международного права, прав человека и т. п. насквозь фальшивы и лишь прикрывают их истинные корыстные интересы. Другими словами, Советский Союз, претендуя на роль защитника всех «прогрессивных сил» в мире, оставлял за собой право на любые действия, в том числе и выходящие за рамки юридически закрепленных международных норм (хотя подписи его руководителей стояли под всеми основными документами, в которых эти нормы формулировались).

«Новое политическое мышление» фактически означало, что отныне Советский Союз обязывается соблюдать все нормы международного права безусловно. Мир был признан целостным и неделимым, а не расколотым на две непримиримые системы – т. е. руководство СССР отказывалось действовать по принципу «чем хуже для империалистов, тем лучше для нас». Силовые методы (война или угроза войны) признавались недопустимыми также и для Советского Союза. Провозглашался «приоритет общечеловеческих ценностей» над классовыми, национальными, религиозными и т.д.

Эти далеко не всем тогда (да и сейчас!) понятные слова имели на самом деле очень важный смысл и фактически отвергали главную идею коммунистов всех времен и народов. «Приоритет общечеловеческих ценностей» означает, что нельзя ограничивать права человека (а тем более, убивать его) только за то, что он капиталист-«эксплуататор», нельзя посадить человека в тюрьму за то, что он не считает социализм лучшим в мире общественным строем, нельзя оправдывать преступления «классовыми интересами трудящихся»… Наконец, нельзя считать однопартийную диктатуру «высшей формой демократии» на том только основании, что правящая номенклатура утверждает, будто она «выражает интересы трудового народа».

Всех этих далеко идущих выводов, касающихся и внутренней политики, Горбачев, конечно, в своем докладе не делал – и делегаты съезда по доброй партийной традиции проголосовали за «новое мышление» единогласно. Большинство из них понимало, что стране жизненно необходимо улучшение отношений с развитыми странами Запада, и что добиться такого улучшения без пересмотра традиционной внешнеполитической доктрины невозможно. «Новое мышление» было воспринято ими как уступка Западу на словах, как демагогия «на экспорт» (по образцу брежневской «разрядки»), но никак не для внутреннего применения. Впоследствии они осознали свою ошибку, но было уже поздно…

Первыми практическими проявлениями «нового мышления» в 1986-87 годах стали встречи Горбачева с лидерами стран Запада и начало переговоров с ними по самым наболевшим вопросам – о выводе из Европы и уничтожении советских и американских ядерных ракет, об Афганистане, об ограничении гонки вооружений. Изменение позиции советского руководства, готовность его не только предъявлять претензии противной стороне, но и принимать претензии в свой адрес сделала переговоры весьма результативными.

Уже в 1987 году удалось подписать советско-американский договор об уничтожении целого класса ядерных вооружений – ракет средней и меньшей дальности. Жители Европы перестали ощущать себя заложниками ядерного противостояния сверхдержав.

Позже, в 1988 году, в обмен на прекращение американской помощи афганским повстанцам Горбачев начал поэтапный вывод советских войск из Афганистана (последний советский солдат покинул афганскую территорию 15 февраля 1989 года – ровно через 10 лет после начала войны). Окончание бессмысленной и бесперспективной войны вызвало вздох облегчения по всей стране.

Контакты между лидерами сверхдержав имели и еще одно последствие: из советских лагерей и психбольниц освободили правозащитников-диссидентов, из ссылки в Москву возвратился академик Андрей Сахаров. Впервые с 1917 года в советских тюрьмах не стало политических заключенных.

Горбачев с его «новым мышлением» быстро завоевал на Западе широчайшую популярность. Советский Союз перестали называть «империей зла» и считать угрозой цивилизованному миру. США свернули свою противоракетную программу, предназначенную для отражения возможного советского ядерного удара. Появилась возможность расширения экономических связей со странами Запада, замедления непосильной уже для СССР гонки вооружений. Эти весьма весомые плоды «нового мышления» заставляли ортодоксов мириться с его «издержками» – необходимостью воздерживаться от политических репрессий, отказом от жесткой «идеологической борьбы», согласием выпустить на свободу своих идейных противников. Однако это было лишь начало перемен.

«Гласность». В докладе Горбачева на ХХVII съезде КПСС впервые прозвучало еще одно слово, впоследствии буквально «взорвавшее» страну и прогремевшее на весь мир, – «гласность». В это время оно, как и «новое мышление», вряд ли было кем-то воспринято всерьез. Все подавалось в привычной и не вызывавшей особых тревог форме: говорилось о «возврате к ленинским нормам», об «укреплении социализма», необходимости для партии «знать мнение народа» – и, естественно, почти никто из аплодирующих слушателей не думал, что «гласность» имеет хоть что-то общее с настоящей свободой слова. Тогда не только до свободы слова, но даже до более или менее правдивой информации хотя бы о важнейших событиях было еще очень далеко. Советские газеты, радио и телевидение, находившиеся под полным контролем партийного руководства, давали только «нужную» информацию и печатали только «правильные» мнения.

Очень ярко это проявилось в мае 1986 года. Об аварии на Чернобыльской АЭС советские люди узнали сначала из сообщений западных радиостанций, и лишь через несколько дней – из советских газет, которые, как всегда, старались «не сеять паники» и поэтому изображали событие как незначительный инцидент, не представляющий ни для кого серьезной опасности. На Украине шли радиоактивные дожди, но местные власти даже не отменили первомайскую демонстрацию. Постепенно, по крупицам вырисовывались истинные масштабы катастрофы; с огромным опозданием началась эвакуация людей из зараженной зоны. Все это в конечном итоге дало результаты, обратные задуманным, – люди, уверенные в том, что официальная печать и начальство могут только врать, начинали верить самым чудовищным слухам, страх перед радиацией доходил до паники.

После Чернобыля требования правдивой и своевременной информации зазвучали громче и настойчивее.

Само слово «гласность» появилось в стране уже во второй раз, впервые в России познакомились с ним в эпоху реформ Александра II. Означало оно в обоих случаях одно и то же – допущение правдивой информации «в интересах дела», в качестве «лекарства» от всяческих злоупотреблений чиновников. Принцип свободы слова при этом не признавался, и контроль над прессой правительство сохраняло.

При этом подходе главным было то, кто персонально будет контролировать прессу и давать указания цензорам. В первое время достаточно было назначить другого секретаря ЦК по идеологии, чтобы сразу изменить тон и содержание всех газет, журналов, радио- и телепередач по всей стране. Александр Яковлев, занявший этот пост, сделал все возможное для расширения границ дозволенного, защищал от нападок наиболее острые публикации.

Политика «гласности» произвела в стране настоящий фурор. Тиражи печатных изданий выросли многократно, у газетных киосков с раннего утра стояли очереди. Страна на время перестала читать книги – времени едва хватало на газеты и журналы. Дело было не только в том, что люди получили возможность узнавать из прессы более правдивую информацию – поражало изменение тона, непривычный дух свободы.

Очень важны были исторические публикации, не ограничившиеся, как в период хрущевской «оттепели», разоблачением преступлений Сталина, но затронувшие самые основы советской системы. «Реабилитация» Троцкого, Зиновьева, Бухарина и других казненных «врагов партии» означала, что принцип «вожди могут ошибаться, но партия всегда права» – рухнул, и вся советская история нуждается в критической переоценке. Вновь вспыхнули исторические споры, «замороженные» после Октября, и полемика довольно быстро переросла узкие рамки «внутрипартийной дискуссии» о правильных путях построения социализма: стали слышны голоса противников большевизма, эмигрантов разных поколений, диссидентов…

Тяжелые времена переживала гигантская армия идеологических работников (от партийных секретарей до школьных учителей), получавших «сверху» вместо четких установок – что и как внушать «массам» – странные и непривычные указания поощрять свободу дискуссий и разномыслие, еще недавно подлежавшие решительному искоренению. Складывалась необычная ситуация: правящая партия должна была своими руками разрушать одну из главных опор своей власти – монополию на оценку событий, на идеологию.

Это вызывало растущее противодействие номенклатуры. На словах политику «гласности» признавали все (принята съездом партии!), но буквально каждый новый шаг в этом направлении встречал яростное сопротивление. Партийные чиновники разных рангов то и дело возмущались «издержками гласности», призывали не путать ее с вседозволенностью, не «очернять» историческое прошлое страны и т. д.

Борис Ельцин. Смятение в рядах КПСС росло. В 1987 году впервые открыто перед всей страной обозначились серьезные противоречия внутри высшего эшелона власти. Безликое и якобы монолитное «коллективное руководство» начало распадаться на разные и весьма непохожие лица – «перестроечные» и «антиперестроечные» силы обрели конкретное воплощение.

На октябрьском (1987 года) пленуме ЦК случился инцидент, каких правящая партия не знала с конца 20-х годов. Кандидат в члены Политбюро, первый секретарь Московского горкома КПСС Борис Ельцин неожиданно выступил с критикой положения в партии и публично сообщил о своих разногласиях с тогдашним вторым человеком в Политбюро – Егором Лигачевым. Выступление Ельцина, на сегодняшний взгляд вполне «безобидное», вызвало тем не менее дружное возмущение участников пленума – ведь был открыто нарушен устоявшийся канон «единства руководящего ядра партии». Ельцин был снят со своих постов, но зато приобрел в глазах страны славу бескомпромиссного борца против партийной номенклатуры.

Инцидент с Ельциным ярко продемонстрировал, что большинство партийного чиновничества составляют противники дальнейших реформ, для которых уже гласность была явным «перебором».

Это подтвердил сам по себе незначительный, но многих напугавший эпизод, случившийся в марте 1988 года (ни Горбачева, ни Яковлева в это время в Москве не было). В газете «Советская Россия» была опубликована огромная статья вузовской преподавательницы Нины Андреевой под названием «Не могу поступиться принципами», в которой защищался Сталин и «наше славное историческое прошлое». Сразу после этой публикации развернулась идеологическая кампания в лучших традициях этого самого недавнего прошлого: статью по рекомендациям «сверху» перепечатывали местные газеты, «прорабатывали» в парторганизациях. Ни одна газета на протяжении месяца не выступила против защищаемых в статье «принципов». Многие решили, что гласности пришел конец.

Однако после возвращения Горбачева в «Правде» появилась официальная редакционная статья с резкой отповедью Нине Андреевой и всем «антиперестроечным силам». Позиции влиятельного секретаря ЦК Егора Лигачева (а инициатором всей этой истории был именно он) пошатнулись, гласность восторжествовала… Но все увидели, насколько хрупки «дареные» свободы, как мало шансов их сохранить, пока полная и неконтролируемая власть сосредоточена в руках номенклатуры КПСС.

XIX партийная конференция. Всесоюзная партконференция (июнь 1988 года) стала рубежом в развитии «перестройки»: она оказалась последним мероприятием из той серии хорошо отрежиссированных партийных форумов, к которым страна привыкла, начиная с 30-х годов. В ходе этой конференции уже были заметны некоторые отклонения от «нормы»: ее работа, в соответствии с принципом гласности, полностью транслировалась в прямом эфире, выступавшие ораторы спорили друг с другом (особенно по самому больному вопросу – о границах гласности); в разгар конференции на трибуну поднялся явно незапланированный оратор – «опальный» Ельцин, обратившийся к присутствующим с требованием своей «политической реабилитации», после чего произошла его публичная — на всю страну — перепалка с Лигачевым [восклицание Лигачева: «Борис! Ты не прав!» на другой же день вошло в народный фольклор].

Образ «нерушимого единства партии» рассыпался на глазах, но «внешние приличия» – единогласное голосование за все предложенные из президиума резолюции – пока свято соблюдались.

Самое важное случилось под занавес: уже после своего длинного, многословного и умиротворяющего заключительного слова Михаил Горбачев внезапно предложил расслабившемуся залу принять еще одну резолюцию. Уставшие функционеры, не ожидая подвоха, послушно и единогласно проголосовали «за»…

Это было последнее единогласное голосование в истории СССР: резолюция объявляла, что не позднее весны будущего, 1989 года, в стране должны состояться первые за семьдесят лет настоящие (т. е. альтернативные – с конкуренцией между несколькими кандидатами) выборы на Съезд народных депутатов. Появлялись первые возможности для подрыва партийного единовластия.

«Демократизация политической системы» (как и «новое мышление», и «гласность») также начала превращаться из лозунга в реальность. «Перестройка» развивалась, возвращая словам их настоящий смысл.

Изменения политической системы. Выборы на Съезд народных депутатов СССР, прошедшие весной 1989 года, нельзя назвать вполне свободными и демократичными (1/3 депутатов избирались от «общественных организаций» – КПСС, комсомола, профсоюзов и т. п.; выдвинутые кандидаты пропускались через своеобразный отборочный «фильтр» – окружные собрания, контролируемые местными чиновниками). Тем не менее, эти выборы всколыхнули всю страну. Именно тогда начали создаваться первые массовые независимые от КПСС (и резко оппозиционные ей) общественно-политические движения – «Демократические выборы» в России, «Народные фронты» в Прибалтике. С этого времени «перестройка» стала развиваться не только «сверху», но и под нарастающим давлением «снизу».

Съезды народных депутатов. 25 апреля 1989 года открылся I Съезд народных депутатов СССР. Его заседания в прямом эфире транслировались по телевидению и радио на всю страну – к экранам и радиоприемникам с напряженным вниманием приникли десятки миллионов людей.

По новому конституционному закону Съезд являлся высшим органом власти в стране. Но, конечно, реально управлять государством это гигантское – более тысячи человек – собрание не могло [поначалу зал заседаний даже не был оборудован системой электронного голосования, и добровольцы-депутаты бегали по залу, считая поднятые руки]. Главное значение события заключалось в другом. С этого момента в стране появилась свободная политическая трибуна, с которой можно было во всеуслышанье ставить любые, самые острые вопросы.

Чисто «кабинетная» политика стала невозможной – депутаты имели право потребовать от правительства отчета в любых действиях, и начали активно пользоваться этим правом буквально с первых же заседаний. И хотя абсолютное большинство съезда составляли люди, по традиции готовые послушно принимать предлагаемые «начальством» решения и с негодованием набрасываться на несогласных (за что их и прозвали «агрессивно-послушным большинством»), тон задавали не они, а находившаяся в меньшинстве демократическая оппозиция, объединившаяся в «Межрегиональную депутатскую группу». Именно к ее представителям прислушивалась вся страна, именно их имена – Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак, Гавриил Попов, Юрий Черниченко, Николай Травкин и другие – сразу оказались у всех на устах. Сопредседателями Межрегиональной группы стали академик Андрей Сахаров и триумфально победивший на депутатских выборах в Москве Борис Ельцин.

Депутаты этой группы требовали более решительной и быстрой демократизации политической системы, перехода от гласности к настоящей свободе слова, отмены 6 статьи Конституции (эта статья узаконивала «руководящую и направляющую» роль КПСС в государстве), они жестко критиковали «архитектора перестройки» Михаила Горбачева за компромиссы с номенклатурой. И именно они стали его опорой в дальнейшем проведении «перестройки», встречавшей чем дальше, тем более сильное сопротивление со стороны его «товарищей» по Политбюро и ЦК.

Лозунги «межрегионалов» пользовались поддержкой массовых демократических движений, их скандировали на многотысячных митингах в Москве. Этот мощный напор «снизу» позволил (заставил? помог?) Горбачеву в марте 1990 года «пробить» в ЦК следующий важный шаг политической реформы: согласие на отмену 6-й статьи Конституции СССР, юридически закрепляющей однопартийную систему и всевластие КПСС, и на введение в СССР поста президента.

Уступки номенклатуры еще не означали потери ею контроля над властью. Первый президент должен был избираться не всенародным голосованием, а Съездом народных депутатов, и поэтому не получал слишком большой «свободы рук» (постоянно находясь под угрозой досрочного переизбрания). Отмена 6-й статьи также не могла сразу лишить власти партийную номенклатуру хотя бы потому, что в стране пока не организовались силы, готовые эту власть реально «перехватить». На III Съезде народных депутатов (март 1990 года) Михаил Горбачев был избран президентом СССР, сохранив за собой пост генерального секретаря ЦК КПСС.

ОТ «ПЕРЕСТРОЙКИ» — К РАСПАДУ СССР

«Национальный вопрос». На первом же Съезде народных депутатов обнаружилось, что «великая дружба братских народов СССР» не была прочной, и вовсе не только «волей народов» создавался «великий, могучий Советский Союз».

Депутаты от Эстонии, Латвии и Литвы заговорили о незаконности их насильственного присоединения к СССР в 1940 году и потребовали обнародования секретных протоколов к пакту Молотова–Риббентропа [более пятидесяти лет советские власти наотрез отрицали само существование этих протоколов, пользуясь тем, что в немецких архивах сохранились лишь их фотокопии]. Горбачев признал, что, «судя по всему», эти протоколы существовали, но не решился уличить во лжи своих предшественников и заявил, что оригиналы в советских архивах не найдены [после его отставки подлинники этих протоколов вскоре были обнаружены в архиве ЦК КПСС].

Представители других республик пока не поднимали вопроса о выходе из СССР, хотя их выступления показывали, насколько по-разному они видят будущее Союза и цели «перестройки», насколько различаются их проблемы и потребности. Обнажились многочисленные больные вопросы межнациональных отношений, старые конфликты, искусственно «замороженные» на многие десятилетия в тоталитарной империи (проявления «буржуазного национализма» карались лагерным сроком не только в сталинские, но и в брежневские времена).

Судьба Союза и урегулирование межнациональных отношений стало самым трудным и больным вопросом «перестройки».

Во многих республиках первые же веяния свободы обернулись вспышками кровавых межнациональных столкновений; на карте страны появились «горячие точки»: Нагорный Карабах, Сумгаит, Баку, Фергана, Ош, Сухуми… Трудно было понять, почему вдруг начинают убивать друг друга еще вчера мирно жившие бок о бок соседи, а простые и быстрые способы разрешения этих конфликтов найти не удавалось. Взрывались старые «мины»: произвольная перекройка границ между республиками, сталинские переселения народов. Все громче раздавались призывы придать реальный смысл советской декларации «о праве наций на самоопределение вплоть до государственного отделения».

Право союзных республик на выход из СССР было записано во всех советских конституциях, но никакого конкретного механизма такого отделения не предусматривалось – выйти из Союза законным путем было невозможно. Но даже не эти формальности были главной трудностью начавшегося развала империи – тяжелы и малопредсказуемы были реальные последствия распада СССР.

Во-первых, по Конституции СССР состоял из 15-ти республик, но в составе многих из них находились автономные республики и автономные области. Народы этих автономий готовы были потребовать суверенитета на другой же день после провозглашения независимости союзных республик (впоследствии именно это и происходило).

Во-вторых, до 60 миллионов человек в СССР жили за пределами «своих» национальных территорий. Аккуратно разделить страну так, чтобы каждый народ жил в собственном государстве, было совершенно невозможно – и, значит, любой раздел мог лишь подтолкнуть к образованию новых и новых очагов конфликтов, вызвать неуправляемую «цепную реакцию» распада.

И, наконец, экономика СССР, создававшаяся по единым планам из центра, представляла собой целостный организм. Многие предприятия являлись полными монополистами, и от их продукции зависела вся страна (например, когда встал завод, производивший каустическую соду, без стирального порошка остался весь СССР). Поэтому распад СССР грозил экономической катастрофой для всех.

Все мало-мальски реально мыслящие политики прекрасно сознавали, насколько опасен начавшийся процесс. Однако повернуть его вспять можно было лишь ценой отказа от реформ и возвращения к жесткой диктатуре. Многие – и не только в номенклатурном руководстве страны – готовы были эту цену заплатить. Ряд народных депутатов СССР объединился в депутатскую группу «Союз» под лозунгом сохранения империи любой ценой.

Но победила другая политическая линия: продолжение демократизации, и одновременно – попытки «сгладить», притормозить процесс распада, насколько это возможно без применения силы. Это была стратегия «цивилизованного развода», в идеале рассчитанная на создание нового, действительно добровольного и равноправного объединения республик.

Выборы 1990 года: новый этап демократизации и распада СССР. Весной 1990 года прошли выборы в республиканские и местные Советы. Эти выборы проходили уже без таких ограничений демократической процедуры, как год назад, и состав избранных Верховных Советов получился гораздо более радикальным. Председателем Верховного Совета РСФСР стал Борис Ельцин.

В Литве, Латвии, Эстонии, Азербайджане, Армении, Грузии на выборах победили политические движения, главным лозунгом которых была национальная независимость. Тем самым народы этих республик фактически проголосовали за выход из СССР – распад империи вступил в открытую фазу. Вслед за Литвой (11 марта 1990 г.) о своем государственном суверенитете один за другим объявили Верховные Советы всех республик, в том числе и России (Декларация о суверенитете принята на Съезде народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 года).

Правда, понятие «суверенитет» в разных республиках понимался по-разному. Если прибалтийские и закавказские республики провозглашали полную независимость и выход из Союза, то другие не исключали своего вхождения в Союз – но на новых условиях. «Суверенитет» для них означал прежде всего отказ от безусловного подчинения союзному правительству и возможность самостоятельно распоряжаться расположенной на их территории госсобственностью.

Именно эти мотивы – укрепление своей власти и контроль над собственностью – заставляли вместе голосовать за суверенитет республик и демократов, и националистов, и коммунистов – единодушно, под аплодисменты и всеобщее вставание.

«Расползание» Союза шло на фоне агонии КПСС и углубляющегося экономического кризиса.

Конец плановой экономики. В первые годы «перестройки» были перепробованы все рецепты советских экономистов по оживлению планового государственного хозяйства. Центральная идея этих рецептов заключалась в том, что предприятия заработают лучше, если «раскрепостить их творческую инициативу», избавить их от «мелочной опеки» министерств и плановиков. Предлагалось также «вернуться к нэпу», то есть допустить некоторую экономическую свободу при сохранении государственного планирования и государственной собственности на крупные предприятия. В этом направлении поначалу и действовали.

Было разрешено мелкое частное предпринимательство (законы о кооперации и об индивидуальной трудовой деятельности 1988 года). В короткое время наступил настоящий «бум» кооперативной торговли. Рынки заполнились всякого рода мелким ширпотребом – от одежды и безделушек до книг и цветов, появились «законные» частные услуги. Все это несколько смягчало товарный голод, но для массового сознания было непривычным и шокирующим. Советские люди за семьдесят лет прониклись прочным убеждением, что всякое обогащение неправедно, а свободные цены на кооперативную продукцию многих приводили просто в ярость. «Народным гневом» с удовольствием пользовались чиновники разных рангов для удушения первых ростков свободного предпринимательства. Но даже если бы этому мелкому бизнесу и дали развернуться в полную силу, все равно общая экономическая ситуация определялась положением в гигантском государственном секторе.

Здесь реформа заключалась в расширении свободы предприятий. Им задавался уже не жесткий и всеобъемлющий план, а госзаказ только на часть производимой продукции – другую ее часть директора могли продавать кому угодно по «договорным» ценам. Самих директоров стали теперь выбирать на общих собраниях трудовых коллективов – руководитель, прошедший «чистилище» перевыборов, был уже гораздо менее зависимым от «центра».

Эти меры проводились в жизнь гораздо решительнее, чем в свое время «косыгинская» реформа (основанная на схожих идеях) – и они в мгновение ока разрушили плановую экономику. Причина неудачи подобного реформирования была все та же – главная беда советской экономики со времен Хрущева была не в недостаточной свободе хозяйственников и трудовых коллективов, а в их недостаточной ответственности (рублем!) за результаты своего труда.

Реальную ответственность могли обеспечить только рынок со свободными ценами и частная собственность – а этого как раз и не было. Пока власть в стране оставалась в руках КПСС, вопрос о переходе к рыночной экономике и передаче предприятий в частную собственность даже не обсуждался – ведь это означало бы «отказ от завоеваний социализма» и «реставрацию капитализма в стране»! При отсутствии же рынка и частной собственности расширение свободы директоров и трудовых коллективов лишь давало им новые возможности урвать кусок от государственного «пирога».

Директора предприятий получили свободу распоряжаться государственными средствами и одновременно стали зависимы от своих коллективов – в итоге деньги шли не столько на развитие производства, сколько на увеличение зарплат.

Денежные доходы населения за два года (1987-89) выросли на 23%. Производство при этом не росло – и «лишние» деньги осели на сберкнижках: сумма вкладов за эти же годы удвоилась и достигла астрономической по тогдашним масштабам цифры. Все это были «пустые», ничем не обеспеченные деньги – потратить их в магазинах было не на что (с прилавков «смели» даже те товары, которых раньше не брали и самые неприхотливые покупатели).

Правительство, оказавшееся в условиях «разгула демократии» под сильным нажимом «снизу», не могло ограничивать бюджетные расходы, а, наоборот, вынуждено было их наращивать. Поскольку доходы бюджета при этом постоянно снижались (из-за падения цен на нефть, антиалкогольной кампании, уменьшения отчислений предприятий), с устрашающей быстротой увеличивался дефицит госбюджета (в 1989 году он скачком вырос вдвое). «Заткнуть» эту бюджетную «дыру» не удавалось никакими заграничными займами: лавинообразный рост внешних долгов страны происходил одновременно с включением денежного «печатного станка» на полную мощность.

Результатом всего этого было страшное обесценение денег и повсеместное опустошение магазинных прилавков.

С каждым годом население страны все больше времени проводило в очередях за самым необходимым. Слово «купить» практически полностью ушло из разговорного языка – товар можно было только «достать» или «поймать».

В мирное время, при стабильно работающем производстве (сколько-нибудь существенного сокращения производства до конца «перестройки» не было) вся страна постепенно перешла на карточки!

Люди теряли человеческий облик в магазинной давке, возмущались: куда же все вдруг пропало?! И только в этих испытаниях в массовое сознание постепенно пробивали себе дорогу идеи свободного рынка и частной собственности.

Вопрос о переходе к рыночной экономике впервые поставили, когда монополия КПСС на власть зашаталась – после выборов народных депутатов СССР. Однако начать реально такую реформу оказалось невозможно до завершения «перестройки» в политической сфере – т. е. до полного разрушения тоталитарных структур власти. Пока же для восстановления равновесия между спросом и предложением предлагались «старые добрые» способы – «замораживание» зарплаты, повышение цен на товары народного потребления, конфискация у населения «лишних» денег. Однако для того, чтобы подобные меры принесли ощутимый эффект, нужен был жесткий диктаторский режим типа сталинского – в обстановке политической свободы открытый грабеж населения государством не прошел бы.

Глава правительства Николай Рыжков летом 1990 года не нашел ничего лучшего как вынести свою программу, включавшую повышение цен, на рассмотрение и утверждение народных депутатов (депутаты, естественно, не захотели брать на себя ответственность за такие непопулярные меры, а граждане, узнавшие о планах правительства, срочно расхватали с магазинных прилавков остатки товаров). Новый премьер Валентин Павлов также решился лишь на полумеры – обмен 50- и 100-рублевых купюр, частичное и временное «замораживание» вкладов на сберкнижках, 2–3-кратное повышение государственных цен на потребительские товары. Результатов не было никаких: в магазинах поставили новые ценники на по прежнему пустые прилавки.

Развал экономики использовали как козырь в политической борьбе и старые номенклатурные хозяева страны, и новые руководители союзных республик: первые доказывали, что «перестройка» потерпела крах, что «вся эта демократия» ведет лишь к хаосу и голоду, а вторые взваливали всю вину за сложившееся положение на центральное правительство и требовали суверенитета. И те, и другие при этом вносили свой посильный вклад в дальнейшее ухудшение ситуации: политическая борьба привела к тому, что экономика стала практически неуправляемой. Никакие решения центра предприятиями не выполнялись, товары до магазинов не доходили, при работающем производстве над страной нависла угроза голода…

Агония КПСС. В июле 1990 года состоялся ХХVIII (и последний) съезд КПСС. Ни о каких единогласных голосованиях здесь речи уже не было: съезд проходил исключительно бурно. Номенклатура, которая чувствовала себя обманутой и преданной, не желала больше принимать навязанной ей красивой роли «инициатора перестройки» и пыталась привлечь Горбачева к ответу за «развал партии и страны». Сторонники демократических реформ (Борис Ельцин, недавно избранные мэрами Москвы и Ленинграда Гавриил Попов и Анатолий Собчак) заявили о своем выходе из КПСС. Исход дела в пользу Горбачева решило «болото», придерживавшееся принципа «генсеку виднее» (тем более, что этот генсек являлся еще и президентом).

Самым серьезным, реальным итогом съезда можно назвать реформу Политбюро: по предложению Горбачева новое Политбюро составили из первых секретарей компартий союзных республик, которые бывали в Москве наездами и больше заботились о сохранении своего личного влияния у себя «дома» – высший орган политической власти после этого потерял свою централизующую силу.

Союзная номенклатура была загнана в угол, но сдаваться не собиралась – последним ее козырем оставался фактический контроль над «силовыми» структурами, годными уже только для государственного переворота.

Перед решающей схваткой. К осени 1990 года ситуация в стране буквально повисла на волоске. В политической борьбе все маски были сброшены – противоборствующие стороны сошлись в открытой схватке. Примиряющий лозунг «гуманного, демократического социализма» уже никого не обманывал. Вопрос стоял ребром: либо полное разрушение тоталитарной империи и переход от «демократизации» к полноценной демократии, от «совершенствования плановой экономики» к частной собственности и рынку – либо возврат назад и «наведение порядка» диктаторскими методами.

Время, казалось, работало на будущих диктаторов: все больше людей, устав от хаоса, готовы были согласиться на «наведение порядка» любой ценой и с ностальгией вспоминали спокойные времена «социализма». «Агрессивно-послушное большинство» союзного парламента становилось все более агрессивным и все менее послушным: все чаще раздавались требования чрезвычайных, силовых мер для предотвращения распада империи.

Их противники, имея в своих руках республиканские и местные демократически избранные органы власти, могли опираться на закон и на поддержку массовых демократических движений, требовавших немедленно отстранить КПСС от власти и решительно довести «перестройку» до ее логического конца.

Накал политического противоборства достиг такой остроты, что многие опасались начала гражданской войны. Фактически страна балансировала на краю пропасти.

«С кем Вы, Михаил Сергеевич?». Михаил Горбачев, по-прежнему совмещавший всё менее совместимые посты генерального секретаря ЦК КПСС и президента СССР, оказался в это время под жесточайшим давлением с обеих сторон.

Сторонники демократических реформ, объединившиеся вокруг нового руководства РСФСР во главе с Ельциным, собирали многотысячные митинги под лозунгами «Долой КПСС!», «Диктатура не пройдет!» и т. п.

Давление с другой стороны было не столь громким, но зато гораздо более «весомым». На пленумах ЦК раздавались требования снять Горбачева с поста генсека. И демократы, и их противники хотели, чтобы президент сделал, наконец, решительный выбор: или отказался от «перестройки», обернувшейся вовсе не способом «обновления социализма», а его разрушением, – или покинул пост главы партии, вовсе не желавшей «перестраиваться» так далеко.

Летом 1990 года по заказу Ельцина и российского правительства группа экономистов представила программу перехода СССР к рыночной экономике (Программа «500 дней»). Она стала первой экономической разработкой, предполагавшей достаточно быструю приватизацию госпредприятий и освобождение цен от государственного контроля – т. е. фактически ликвидацию «социализма». Трудно сказать, насколько успешно можно было ее выполнить (авторы программы отводили главную роль сильной союзной власти, которой в стране уже не существовало). Однако принятие этой программы означало бы переход от обреченных попыток «совершенствования социалистической экономики» к реальной реформе. Программа была рассчитана на весь СССР, и поэтому судьба ее зависела от союзного руководства. Михаил Горбачев поначалу отнесся к ней с энтузиазмом, но в решающий момент – на Съезде народных депутатов СССР – вдруг отказался ее поддержать…

Каковы бы ни были причины этой резкой перемены, после истории с программой «500 дней» у многих демократов сложилось впечатление, что Горбачев свой выбор сделал и окончательно пошел на поводу у «товарищей» из ЦК КПСС. Тревожные симптомы следовали один за другим. Осенью 1990 года президент получил от союзных депутатов «чрезвычайные полномочия». Ушли в отставку со своих постов ближайшие соратники Горбачева по «перестройке» – Александр Яковлев и министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе (причем последний на всю страну объявил, что уходит в знак протеста против готовящейся диктатуры). На пост вице-президента Горбачев с большим трудом и никому не понятным тогда упорством «протащил» явно не отличавшегося государственными талантами партаппаратчика Геннадия Янаева. Наконец, произошли странные и зловещие события в Вильнюсе в январе 1991 года – в город вошли войска, штурмовавшие и захватившие телецентр, были жертвы…

После этого по стране прокатились массовые митинги и забастовки с требованием отставки Горбачева и всего союзного правительства, с таким же требованием выступил по телевидению Ельцин. Впервые требования непримиримых врагов совпали – их ненависть друг к другу обратилась на разделявший их «буфер».

Ново-огаревские переговоры. В апреле 1991 года Михаил Горбачев пригласил в свою подмосковную резиденцию Ново-Огарево Бориса Ельцина, Нурсултана Назарбаева и других лидеров республик, в принципе согласных остаться в едином Союзе. Собравшейся «девятке» он предложил обсудить проект нового союзного договора.

Согласие было достигнуто легко, потому что предварительных условий Горбачев практически не ставил, республикам предоставлялось право самостоятельно определить условия своего вхождения в Союз. Кроме того, проект предусматривал, что после подписания договора старые союзные органы власти будут распущены, пройдут новые президентские и парламентские выборы по новой конституции.

Подписание нового союзного договора назначили на 20 августа 1991 года. Если бы оно состоялось, это означало бы законный, цивилизованный «роспуск» империи и создание добровольного союза девяти республик (всех, кроме Прибалтики и Закавказья) и завершение политической реформы мирным путем. Но в конце июля Михаил Горбачев совершил свой самый загадочный поступок – он уехал в отпуск…

«Августовский путч». Утром 19 августа 1991 года включившие радио граждане были буквально ошарашены. По всем программам торжественно-озабоченным тоном зачитывалось сообщение о том, что президент Горбачев серьезно заболел и в ближайшее время не сможет выполнять своих обязанностей главы государства, что в стране вводится чрезвычайное положение и вся власть передается органу с труднопроизносимым названием «ГКЧП» (Государственный комитет по чрезвычайному положению). Успевшие привыкнуть к «гласности» люди спешили включить телевизор, но и там их ждало все то же самое: знакомые дикторы с «деревянными» лицами, стараясь не смотреть в камеру, вновь и вновь повторяли обращение неведомого «ГКЧП», а в перерывах раз за разом показывали классический балет «Лебединое озеро» (трижды за этот день!). В Москву с грохотом и вонью втягивались танковые колонны, боевые машины занимали ключевые пункты города.

Это был государственный переворот, но его участники очень надеялись придать делу законный вид. В состав ГКЧП вошла (или поддержала его) вся «верхушка» союзного руководства: премьер-министр, председатель КГБ, министр обороны, министр внутренних дел, секретари ЦК КПСС, председатель Верховного Совета СССР. «Исполняющим обязанности президента» стал вице-президент Янаев, он-то и подписал указ о введении чрезвычайного положения.

И все это было бы совершенно законно – если бы Горбачев и вправду был болен. Но Горбачев находился в добром здравии (получив от него категорический отказ возглавить ГКЧП, заговорщики посадили его под «домашний арест» на президентской даче в Крыму, лишив связи с внешним миром).

Поначалу план «гекачепистов», казалось, разыгрывался как по нотам. Массовых вспышек народного возмущения не происходило, предприятия работали, армия и милиция повиновались приказам. В поддержку чрезвычайного положения высказались руководители всех основных союзных министерств. Приказы из центра по налаженным каналам уходили «на места» и выполнялись – создавались местные «комитеты по чрезвычайному положению», вводилась цензура, проводились «собрания трудящихся» в поддержку ГКЧП… Структуры тоталитарной империи, ослабленные и деморализованные «перестройкой», встряхнулись и заработали в полную силу – то, что по нынешним понятиям пришлось назвать «чрезвычайным положением», для них всегда было нормальным режимом работы.

И все же в августе 1991 года тихий, «законный» переворот оказался уже невозможен. К этому времени в России была полностью сформирована система демократически избранных органов власти – от местных советов до Съезда народных депутатов РСФСР. За два месяца до переворота всенародным голосованием был избран президент России Борис Ельцин. Подчиняться ГКЧП эти новые российские власти не собирались, а насильственная расправа с ними уж никак не вписывалась в рамки хоть какой-нибудь «законности» и вызвала бы очень резкую реакцию как в самой России, так и за рубежом. На это заговорщики не пошли – и российское руководство во главе с Ельциным с первых же часов путча стало центром сопротивления их власти.

Утром 19 августа Ельцин объявил случившееся государственным переворотом и призвал граждан России не подчиняться самозванным «правителям». Вокруг «Белого дома» (здания правительства РСФСР [РСФСР – Российская Советская Социалистическая Республика – так называлась Россия в составе СССР]) собрались тысячи людей, готовых защищать законную власть от возможных покушений со стороны ГКЧП. Правительство Москвы помогало, чем могло – улицы, ведущие к «Белому дому», перегораживались троллейбусами и грузовиками, строились баррикады, печатались и расклеивались листовки с обращениями Ельцина…

В этой ситуации утвердить свою власть в стране «гекачеписты» могли только через кровопролитие и жестокий террор. К этому они, к счастью, оказались не готовы. Войска, стянутые в Москву, так и не были по-настоящему пущены в ход, а утром 21 августа министр обороны Язов отдал приказ вывести их из столицы.

Попытка переворота провалилась. Члены ГКЧП были арестованы, а Горбачева вернули в Москву. Однако, это была уже не та Москва, из которой он уезжал в отпуск три недели назад.

За три августовских дня российское правительство стало реальной верховной властью в России. Союзные структуры, скомпрометированные участием в провалившемся перевороте, были полностью парализованы. Борис Ельцин издал указ о приостановлении деятельности КПСС и передаче ее имущества государству. По всей стране закрывались райкомы, горкомы, обкомы, прекратили свое существование еще недавно могущественные ЦК и Политбюро. 25 августа сложил с себя полномочия генерального секретаря этой партии Михаил Горбачев.

«Перестройка» завершилась. «Коммунистическая» страница нашей истории – занявшая без малого три четверти века – была перевернута.

Конец «холодной войны». Влияние «перестройки» ощущалось далеко за пределами СССР – за эти несколько лет многое заметно изменилось во всем мире. В ходе своих визитов в соседние соцстраны в 1989 году Михаил Горбачев настоятельно советовал их руководителям поскорее демократизироваться самим, пока массовая волна «снизу» не смела их режимы. При этом он предупреждал восточноевропейских коммунистов, чтобы они больше не надеялись на советские танки в отношениях с собственным населением – ни «Будапешт-56», ни «Прага-68» не повторятся. В партийных и правительственных резиденциях советского лидера принимали холодно и настороженно (в ГДР к этому времени даже запретили продажу советских газет), но на улицах городов население встречало Горбачева с искренним восторгом.

Держать массу советских войск на рубежах западного мира не имело теперь ни военного, ни политического смысла – с 1989 года начался их постепенный вывод из Центральной и Восточной Европы. Вскоре после этого произошло неизбежное – коммунистические режимы развалились один за другим. У каждой из бывших «социалистических» стран началась новая – своя собственная – история.

[Когда через несколько лет отставного уже президента публично спросили: «Как вам, Михаил Сергеевич, спится по ночам после того, как вы отдали Восточную Европу?», Горбачев ответил: «Спится нормально. А кому я ее «отдал»?! Польшу – полякам, Венгрию – венграм, Германию – немцам»…]

СССР и США, выйдя из состояния «холодной войны», перестали поддерживать (оружием и деньгами) противоборствующие стороны разнообразных конфликтов в «третьем мире», и некоторые из них стали «затухать» [с 1987 по 2000 год продажа оружия на мировом рынке сократилась почти в 2,5 раза]. Казалось, стремление к мирному решению проблем растет одновременно во всех уголках земного шара.

Читать дальше:

Здесь мы вступаем на чрезвычайно зыбкую почву. События, о которых только что рассказано, не просто еще сравнительно недавние. Они оказали на сегодняшнюю нашу жизнь влияние столь огромное и столь разноречивое, что серьезно, объективно изучать их очень трудно, практически невозможно. Они до сих пор являются «болевой точкой» для российского сознания — и долго еще таковой будут.

Почва эта зыбка еще и потому, что события тех лет очень зависели от субъективных мотивов, целей и действий одного человека, без которого ничего этого тогда могло и не случиться.

В самом деле, исход соревнования двух «систем» ни у кого сомнений уже не вызывал, СССР, завязший в афганской авантюре, оказался в технологической изоляции от западных стран, «нефтедолларов» из-за быстрого падения цен на энергоносители становилось все меньше, собственное же хозяйство оставалось все также же неэффективным, безумно расточительным и уже не поддающимся никакому «совершенствованию».

Советское общество уже вполне дозрело до какой-то решительной переделки, но продолжало по инерции существовать по-прежнему. Потому что общество изменяется не само по себе — его изменяют люди. А с этим у СССР были большие проблемы. Уже третье-четвертое поколение воспитанных коммунистами и наученное всем строем жизни советских людей даже не представляло себе, что можно жить как-то иначе, а порядки гораздо более успешных стран воспринимались исключительно, как вражеские. Бесчисленные чистки населения от любых активных элементов сделали свое дело — изнутри этому обществу действительно ничто не грозило. Правящий коммунистический слой чувствовал себя в полной безопасности.

Последние попытки хоть что-то улучшить были уже давно и нужных результатов не дали. А последующие пятнадцать-двадцать лет сидения на «нефтяной игле» приучили правящий слой думать, что «все как-нибудь само образуется». Но за многолетнее бездействие, за убеждение, что «на наш век хватит» настала пора платить. Необходимость резко повышать военные расходы в сочетании с падением нефтяных цен заставили старцев из Политбюро выдвинуть в Генеральные секретари человека в стране малоизвестного, по их понятиям, молодого и выходца из региона (Ставрополье), либерализмом никогда не отличавшегося. Его они надеялись жестко контролировать.

И вот тут, как выяснилось чуть позже, они очень серьезно «прокололись». Михаил Сергеевич Горбачев оказался гораздо более искушенным в «подковерной» борьбе, чем всё их «коллективное руководство» вместе взятое, и скоро один за другим на пенсию были выброшены люди, до того уходившие со своих постов лишь под траурные марши на орудийном лафете — в Кремлевскую стену.

С поколением руководителей, пришедшим им на замену, Горбачев начал активно испытывать буквально все рецепты «лечения» тоталитарной экономики, которые раньше безрезультатно предлагали «советские» академики. И — никаких результатов, все они с треском провалились. «Совершенствовать» этот тип хозяйствования было бесполезно и бессмысленно.

И тут выяснилось, что настоящие планы у Генерального секретаря были несколько иные — ликвидировать тоталитарную систему в стране полностью, срыть ее до основания. В окружавшем его руководстве было лишь несколько его единомышленников (которые сами не слишком понимали смысла и целей действий своего руководителя) Надо было «расшевелить» саму страну, — там, за пределами государственной машины найти себе союзников. И Горбачев начал сначала осторожно расшатывать, а затем и вынимать «кирпичики» из монолитной стены советской системы — «борьба с пьянством», «общечеловеческие ценности», «гласность», а затем и выборы в органы власти из нескольких кандидатов… И страна забурлила.

И только тут до «товарищей по партии» стало доходить что стоит за успокаивающими пространными речами этого главы КПСС. Но было уже поздно — Горбачев нанес решающий удар по всевластию своей партии. Собравшиеся со всех концов страны делегаты партийного съезда проголосовали за его предложение о том, что доныне всесильное Политбюро будет состоять из партийных руководителей всех пятнадцати республик (которые поняли, что сейчас уже «каждый сам за себя») — и единый центр власти Советского Союза, всей советской системы просто исчез, испарился…

Оставалась последняя надежда — что Горбачев, как «истинный политик», сделает все, чтобы удержать в своих руках власть. Но когда члены Комитета по чрезвычайному положению, которые уже фактически взяли власть в стране, пришли к нему с просьбой возглавить эту опирающуюся на вооруженную силу власть, он их попросту выгнал. Оказалось, что высшая власть в тоталитарном государстве нужна была ему лишь для того, чтобы развалить ее. Этого простить Горбачеву не могут до сих пор.

Если есть желание, можно посмотреть этот текст, написанный одним из авторов сего Курса к горбачевскому юбилею: “Феномен Горбачева”. Чтение, впрочем, необязательное, — отзывов противоположного толка гораздо больше и они широко доступны в интернете.

Вообще же, «перестройка» была временем необыкновенным — периодом раскрепощения и единения с миром, голода и надежды. Тот, кто жил в те годы, вряд ли их когда-нибудь забудет — вне зависимости от того, как он к ним тогда относился. Далеко не все ожидания тех лет сбылись. Но вряд ли стоит винить в этом тогдашних «прорабов перестройки», как их тогда называли. Дальше мы уже сами взялись обустраивать свою жизнь, а что из этого вышло — это уже совсем другая история…

ПЛЕЙБОЙ — богатенький мужчина, которому вряд ли пришлось сильно горбатиться ради своего богатства; к деньгам поэтому относится легко (и к своим, и к чужим), ценит в них возможности пожить весело, беззаботно и с комфортом; легко относится ко всем своим проблемам (а, тем более, к чужим); считает себя ценителем красоты, любит все радости жизни, но особенное пристрастие питает к женскому полу — эдакий живчик. В прежние времена такого бы назвали БОНВИВАН.

Письмо первое

Да приидет Царствие Твое

(Евангелие от Матфея, VI, 10).

Сударыня,

(…)

Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас.

Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесшие его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, — не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас — только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе, — говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, — у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою, — не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста.

У нас ничего этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? (…)

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие.

Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и каково место, которое мы занимаем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы.

Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом — народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю.

Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства, без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это — идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история, больше чем психология; это — физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? (…)

Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. (…) Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта.

…Это — беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов… В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, не свободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы уже не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало…

Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. (…)

И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам Провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить.

Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.