Путешествие в Китай в 13-м веке можно сравнить с современным полетом на Луну, причем, на ее обратную сторону. В любом случае, это было путешествием на самый край обитаемой Вселенной.

Было известно, что там тоже живут люди, и что они умеют изготавливать вещи, которые в Европе сделать невозможно. Шелк, фарфор приходят в христианский мир с торговыми караванами. Они продаются и покупаются купцами на бесчисленном множестве базаров на Великом шелковом пути, с каждой перепродажей становясь все дороже и дороже. Причем, они становятся все дороже по мере удаления от мест производства. Поэтому купивший китайские изделия и провезший их в караване еще дальше на запад, наверняка на этой операции заработает. Так эти специфически китайские товары и доходили до западной оконечности Евразии, становясь здесь поистине драгоценными.

Но ни одного китайца в Европе никогда не видели — убежденные, что на западе живут одни варвары, учить которых бессмысленно, а учиться у которых нечему, они так далеко не ходили и не плавали. Не было у китайцев и миссионерского пыла, заставлявшего срываться с насиженных мест христиан и мусульман, чтобы спасти весь остальной мир от вечного ужаса Ада. Не видели они и западных товаров, ради которых можно было бы пускаться в неимоверно тяжелый и безумно опасный поход на западный край обитаемого мира.

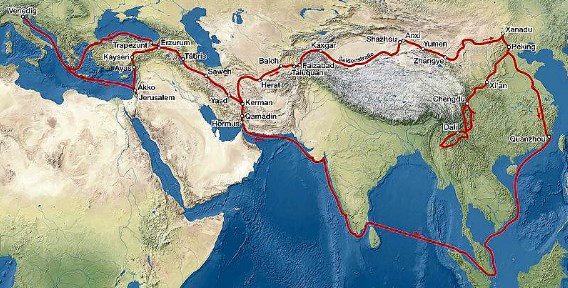

У европейцев же все эти стимулы в наличии были. И, как только появилась к тому малейшая возможность, европейцы начали пробивать путь далеко-далеко на восток. А возможность более или менее безопасно достичь Китая создала огромная, протянувшаяся через всю Евразию, Монгольская империя. Получив от одного из ханов охранный знак (пайцзу), можно было проехать из одного конца империи в другой, находясь под защитой монголов.

И семья венецианских купцов Поло воспользовалась предоставившейся возможностью. Братья Никколо и Маттео добрались сначала до ставки Бату, а затем по проторенным монголами дорогам — до новой столицы империи, Ханбалыка (современный Пекин). Когда же братья собрались возвращаться в Европу, великий хан Хубилай отпустил их с условием, что венецианцы вернутся. И они выполнили свое обещание — отдохнув три года на родине, братья снова пустились в путь. На этот раз с ними был их сын и племянник, семнадцатилетний Марко.

Путешественники пересекли нагорья Малой Азии, пустыни Ирака и Персии, поднялись в горы Афганистана и прошли по ледникам Памира, вышли на караванные пути Кашмира, на которых еще шесть следующих веков не ступит нога европейца… Они торговали специями и жемчугом, расшитым золотом льном и слоновой костью, они встречали буддистов и иудеев, индуистов и зороастрийцев…

Пока отец и дядя занимались в Китае торговлей, Марко был на службе у хана Хубилая, и по его поручениям объехал его империю вдоль и поперек — от Бирмы до Тибета. Однажды трое европейцев поплыли на джонках через Индокитай и Индию до Персидского залива, сопровождая дочь хана, выданную замуж за персидского правителя. В пути их настигла весть о смерти их монгольского покровителя, и Поло посчитали себя свободными от обязательства вернуться. Их 24-летнее путешествие окончилось в Венеции.

Но европейская слава Марко только начиналась. Венецианцы дивились его рассказам о бесконечно далеких странах, они ему и верили, и не верили — и о том, насколько роскошен и богат Восток, и о том, что могут быть громадные города чуть ли не с миллионным населением, с улицами, обсаженными деревьями, и о том, что деньги могут быть из бумаги, и о том, что можно есть вилками… Но вскоре Марко попадает в гэнуэзский плен и в тюрьме продолжает рассказывать о своих путешествиях сокамернику, оказавшемуся сочинителем. И тот по его тюремным рассказам пишет книгу, названную им «Книгой о разнообразии мира».

Популярность этой книги все больше возрастала, тем более, что распад Монгольской империи надолго закрыл европейским путешественниками дорогу на Дальний Восток — Марко Поло на долгие века остался единственным, кто мог рассказать, что находится там, за «исламской стеной». «Книга о разнообразии мира» была на каравелле Христофора Колумба. И через двести лет великий мореплаватель читал и перечитывал рассказы великого землепроходца, делая на ее полях десятки пометок…

Шум шагов,

шум шагов,

бой часов,

снег летит,

снег летит

на карниз.

Если слы-

шишь приглу-

шенный зов,

то спускай-

ся по ле-

стнице вниз.

Город спит,

город спит,

спят дворцы,

снег летит

вдоль ночных

фо-нарей,

город спит,

город спит,

спят отцы,

обхватив

животы

матерей.

В этот час,

в этот час,

в этот миг

над карни-

зами кру-

жится снег,

в этот час

мы ухо-

дим от них,

в этот час

мы ухо-

дим навек.

Нас ведет КРЫСОЛОВ! КРЫСОЛОВ!

вдоль па-не-лей и цин-ковых крыш,

и звенит и летит из углов

СВЕТЛЫЙ ХОР ВОЗВРАТИВШИХСЯ КРЫС.

Вечный мальчик,

молодчик,

юнец,

вечный мальчик,

любовник,

дружок,

обер-нись,

огля-нись,

наконец,

как вита-

ет над на-

ми снежок.

За спи-ной

полусвет,

полумрак,

только пят-

нышки, пят-

нышки глаз,

кто б ты ни

был – подлец

иль дурак,

все равно

здесь не вспом-

нят о нас!

Так за флей-

той настой-

чивей мчись,

снег следы

за-метет,

за-несет,

от безумья

забвеньем

лечись!

От забвенья

безумье

спасет.

Так спаси–

бо тебе,

Крысолов,

на чужби-

не отцы

голосят,

так спаси-

бо за слав-

ный улов,

никаких

возвращений

назад.

Как он выглядит – брит или лыс,

наплевать на при-ческу и вид,

но СЧАСТЛИВОЕ ПЕНИЕ КРЫС

как всегда над Россией звенит!

Вот и жизнь,

вот и жизнь

пронеслась,

вот и город

заснежен

и мглист,

только пом-

нишь безум-

ную власть

и безум-

ный уве-

ренный свист.

Ты запомни лишь несколько слов:

нас ведет от зари до зари,

нас ведет КРЫСОЛОВ, КРЫСОЛОВ!

нас ведет КРЫСОЛОВ –

повтори.

1962

Не очень ясно, что произошло в южнонемецком городе Гаммельн, но хроники уверяют, что это был подлинный случай, и указывают его точную дату — 26 июня 1284 года…

В городе, страдающем от нашествия крыс (они стали даже нападать на кошек, собак, на младенцев в колыбелях), появился незнакомец, одетый как-то слишком пестро даже для любящего яркие цвета Средневековья. Он назвался Крысоловом и предложил магистрату избавить город от крыс, но за весьма высокую плату. Деваться было некуда и «отцы города» согласились. Он достал дудочку и начал на ней играть — и изо всех щелей к нему полезли крысы. Продолжая играть, Крысолов вышел в городские ворота, а за ним шли крысы. Эта странная процессия дошла до реки Везер, и крысы, забыв обо всем на свете, вошли в воду и утонули.

Крысолов вернулся за обещанным вознаграждением, но жителям города плата показалась слишком высокой и они Крысолову не заплатили. Он ушел, но 26 июня вернулся, одетый как охотник, в странной шляпе. И в то время, когда все взрослые были в церкви, вновь в городе заиграла его дудочка. На этот раз на эти звуки пошли не крысы, а все дети города (130 человек). Тогда Крысолов повёл их, околдованных его игрой, через восточные ворота города, в сторону горы, где все они и исчезли. Куда он увел детей, так и осталось неизвестным. Одни говорили, что Крысолов всех детей утопил, как крыс, другие — что все они вошли в гору, а третьи были уверены в том, что он увел их детей в страну радости и счастья…

Витраж, сделанный около 1300 года, когда были живы свидетели тех событий, в гаммельнской церкви c изображением Крыcолова

Этот рассказ — пожалуй, самая известная из всех средневековых легенд. Образом таинственного Крысолова, уводящего своей дудочкой детей, пользовались многие писатели, поэты, режиссеры, в том числе и отечественные — вплоть до Иосифа Бродского.

В истории города легенда о Крысолове имела некое странное продолжение. Через семь веков немецкий фармацевт, впервые выделивший из опийного мака морфин, открыл аптеку в Гаммельне, где продавал этот наркотик в качестве средства от детского кашля…

«Ярослав приехал господствовать над развалинами и трупами. В таких обстоятельствах Государь чувствительный мог бы возненавидеть власть; но сей Князь хотел славиться деятельностию ума и твердостию души, а не мягкосердечием. Он смотрел на повсеместное опустошение не для того, чтобы проливать слезы, но чтобы лучшими и скорейшими средствами загладить следы оного. Надлежало собрать людей рассеянных, воздвигнуть города и села из пепла — одним словом, совершенно обновить Государство. Еще на дорогах, на улицах, в обгорелых церквах и домах лежало бесчисленное множество мертвых тел: Ярослав велел немедленно погребать их, чтобы отвратить заразу и скрыть столь ужасные для живых предметы; ободрял народ, ревностно занимался делами гражданскими и приобретал любовь общую правосудием. Восстановив тишину и благоустройство, Великий Князь отдал Суздаль брату Святославу, а Стародуб Иоанну.

Народ, по счастливому обыкновению человеческого сердца, забыл свое горе; радовался новому спокойствию и порядку, благодарил Небо за спасение еще многих Князей своих; не знал, что Россия уже лишилась главного сокровища государственного: независимости — и слезами искреннего умиления оросил гроб Георгиев… Георгий в безрассудной надменности допустил Татар до столицы, не взяв никаких мер для защиты Государства; но он имел добродетели своего времени: любил украшать церкви, питал бедных, дарил Монахов — и граждане благословили его память.

Между тем Князья южной России, не имев участия в бедствиях северной, издали смотрели на оные равнодушно и думали единственно о выгодах своего особенного властолюбия. Как скоро Ярослав выехал из Киева, Михаил Черниговский занял сию столицу, оставив в Галиче сына, Ростислава, который, нарушив мир, овладел Данииловым Перемышлем.

Чрез несколько месяцев Даниил воспользовался отсутствием Ростислава, ходившего со всеми Боярами на Литву; нечаянно обступил Галич; подъехал к стенам и, видя на них множество стоящего народа, сказал: «Граждане! Доколе вам терпеть державу Князей иноплеменных? Не я ли ваш Государь законный, некогда вами любимый?» Все ответствовали единодушным восклицанием: «ты, ты — наш отец, Богом данный! Иди: мы твои!» Воевода Ростислава и Галицкий Епископ Артемий хотели удержать народ, но не могли и должны были встретить Даниила, скрывая внутреннюю досаду под личиною притворного веселия. Никогда в сем городе, славном мятежами, изменами, злодействами, не являлось зрелища столь умилительного: граждане, по выражению Летописца, стремились к Даниилу, как пчелы к матке или как жаждущие к источнику водному, поздравляя друг друга с Князем любимым. Даниил принес благодарность Всевышнему в Соборной церкви Богоматери, поставил свою хоругвь на Немецких воротах и, восхищенный знаками народного усердия, говорил, что никто уже не отнимет у него Галича.

Сведав о происшедшем, Ростислав бежал в Венгрию, будучи женихом Королевы, Белиной дочери; а Бояре Галицкие упали к ногам Данииловым. Редкое милосердие сего Князя не истощилось их злодеяниями; он сказал только «исправьтесь!» и надеялся великодушием обезоружить мятежников. В самом деле они усмирились; но тишина, восстановленная Даниилом в сих утомленных междоусобиями странах, была предтечею ужасной грозы.

Батый выходил из России единственно для того, чтобы овладеть землею Половцев. Знаменитейший из их Ханов, Котян, тесть храброго Мстислава Галицкого, был еще жив и мужественно противился Татарам; наконец, разбитый в степях Астраханских, искал убежища в Венгрии, где Король, приняв его в подданство с 40000 единоплеменников, дал им земли для селения.

Покорив окрестности Дона и Волги, толпы Батыевы вторично явились на границах России; завоевали Мордовскую землю, Муром и Гороховец, принадлежавший Владимирскому храму Богоматери. Тогда жители Великого Княжения снова обеспамятели от ужаса: оставляя домы свои, бегали из места в место и не знали, где найти безопасность.

Но Батый шел громить южные пределы нашего отечества. Взяв Переяславль, Татары опустошили его совершенно. Церковь Св. Михаила, великолепно украшенная серебром и золотом, заслужила их особенное внимание: они сравняли ее с землею, убив Епископа Симеона и большую часть жителей.

Другое войско Батыево осадило Чернигов, славный мужеством граждан во времена наших междоусобий. Сии добрые Россияне не изменили своей прежней славе и дали отпор сильный. Князь Мстислав Глебович, двоюродный брат Михаилов, предводительствовал ими. Бились отчаянно в поле и на стенах. Граждане с высокого вала разили неприятелей огромными камнями. Одержав наконец победу, долго сомнительную, Татары сожгли Чернигов; но хотели отдыха и, через Глухов отступив к Дону, дали свободу плененному ими Епископу Порфирию. Сим знаком отличного милосердия они хотели, кажется, обезоружить наше Духовенство, ревностно возбуждавшее народ к сопротивлению. — Князь Мстислав Глебович спас жизнь свою и бежал в Венгрию.

[1240 г.] Уже Батый давно слышал о нашей древней столице Днепровской, ее церковных сокровищах и богатстве людей торговых. Она славилась не только в Византийской Империи и в Германии, но и в самых отдаленных странах восточных: ибо Арабские Историки и Географы говорят об ней в своих творениях. Внук Чингисхана, именем Мангу, был послан осмотреть Киев: увидел его с левой стороны Днепра и, по словам Летописца, не мог надивиться красоте оного. Живописное положение города на крутом берегу величественной реки, блестящие главы многих храмов, в густой зелени садов, — высокая белая стена с ее гордыми вратами и башнями, воздвигнутыми, украшенными художеством Византийским в счастливые дни Великого Ярослава, действительно могли удивить степных варваров.

Мангу не отважился идти за Днепр: стал на Трубеже, у городка Песочного (ныне селения Песков), и хотел лестию склонить жителей столицы к подданству. Битва на Калке, на Сити, — пепел Рязани, Владимира, Чернигова и столь многих иных городов, свидетельствовали грозную силу Моголов: дальнейшее упорство казалось бесполезным; но честь народная и великодушие не следуют внушениям боязливого рассудка. Киевляне все еще с гордостию именовали себя старшими и благороднейшими сынами России: им ли было смиренно преклонить выю и требовать цепей, когда другие Россияне, гнушаясь уничижением, охотно гибли в битвах? Киевляне умертвили Послов Мангухана и кровию их запечатлели свой обет не принимать мира постыдного.

Народ был смелее Князя: Михаил Всеволодович, предвидя месть Татар, бежал в Венгрию, вслед за сыном своим. Внук Давида Смоленского, Ростислав Мстиславич, хотел овладеть престолом Киевским; но знаменитый Даниил Галицкий, сведав о том, въехал в Киев и задержал Ростислава как пленника. Даниил уже знал Моголов: видел, что храбрость малочисленных войск не одолеет столь великой силы, и решился, подобно Михаилу, ехать к Королю Венгерскому, тогда славному богатством и могуществом, в надежде склонить его к ревностному содействию против сих жестоких варваров. Надлежало оставить в столице Вождя искусного и мужественного: Князь не ошибся в выборе, поручив оную Боярину Димитрию.

Скоро вся ужасная сила Батыева, как густая туча, с разных сторон облегла Киев. Скрып бесчисленных телег, рев верблюдов и волов, ржание коней и свирепый крик неприятелей, по сказанию Летописца, едва дозволяли жителям слышать друг друга в разговорах.

Димитрий бодрствовал и распоряжал хладнокровно. Ему представили одного взятого в плен Татарина, который объявил, что сам Батый стоит под стенами Киева со всеми Воеводами Могольскими; что знатнейшие из них суть Гаюк (сын Великого Хана), Мангу, Байдар (внуки Чингисхановы), Орду, Кадан, Судай-Багадур, победитель Ниучей Китайских, и Бастырь, завоеватель Казанской Болгарии и Княжения Суздальского. Сей пленник сказывал о Батыевой рати единственно то, что ей нет сметы. Но Димитрий не знал страха.

Осада началася приступом к вратам Лятским, к коим примыкали дебри: там стенобитные орудия действовали день и ночь. Наконец рушилась ограда, и Киевляне стали грудью против врагов своих. Начался бой ужасный: «стрелы омрачили воздух; копья трещали и ломались»; мертвых, издыхающих попирали ногами. Долго остервенение не уступало силе; но Татары ввечеру овладели стеною. Еще воины Российские не теряли бодрости; отступили к церкви Десятинной и, ночью укрепив оную тыном, снова ждали неприятеля; а безоружные граждане с драгоценнейшим своим имением заключились в самой церкви. Такая защита слабая уже не могла спасти города; однако ж не было слова о переговорах: никто не думал молить лютого Батыя о пощаде и милосердии; великодушная смерть казалась и воинам и гражданам необходимостию, предписанною для них отечеством и Верою.

Димитрий, исходя кровию от раны, еще твердою рукою держал свое копие и вымышлял способы затруднить врагам победу. Утомленные сражением Моголы отдыхали на развалинах стены: утром возобновили оное и сломили бренную ограду Россиян, которые бились с напряжением всех сил, помня, что за ними гроб Св. Владимира и что сия ограда есть уже последняя для их свободы. Варвары достигли храма Богоматери, но устлали путь своими трупами; схватили мужественного Димитрия и привели к Батыю. Сей грозный завоеватель, не имея понятия о добродетелях человеколюбия, умел ценить храбрость необыкновенную и с видом гордого удовольствия сказал Воеводе Российскому: «Дарую тебе жизнь!» Димитрий принял дар, ибо еще мог быть полезен для отечества.

Моголы несколько дней торжествовали победу ужасами разрушения, истреблением людей и всех плодов долговременного гражданского образования. Древний Киев исчез, и навеки: ибо сия, некогда знаменитая столица, мать градов Российских, в XIV и в XV веке представляла еще развалины; в самое наше время существует единственно тень ее прежнего величия. Напрасно любопытный путешественник ищет там памятников, священных для Россиян: где гроб Ольгин? где кости Св. Владимира? Батый не пощадил и самых могил: варвары давили ногами черепы наших древних Князей. Остался только надгробный памятник Ярославов, как бы в знак того, что слава мудрых гражданских законодателей есть самая долговечная и вернейшая…

Первое великолепное здание греческого зодчества в России, храм Десятинный был сокрушен до основания: после, из развалин оного, воздвигли новый, и на стенах его видим отрывок надписи древнего. — Лавра Печерская имела ту же участь. Благочестивые Иноки и граждане, усердные к святыне сего места, не хотели впустить неприятелей в ограду его: Моголы таранами отбили врата, похитили все сокровища и, сняв златокованный крест с главы храма, разломали церковь до самых окон, вместе с кельями и стенами монастырскими. Если верить Летописцам XVII века, то первобытное строение Лавры красотою и величием превосходило новейшее. Они же повествуют, что некоторые Иноки Печерские укрылись от меча Батыева и жили в лесах; что среди развалин монастыря уцелел один малый придел, куда сии пустынники собирались иногда отправлять службу Божественную, извещаемые о том унылым и протяжным звоном колокола.

Батый — узнав, что Князья южной России находятся в Венгрии, — пошел в область Галицкую и Владимирскую; осадил город Ладыжин и, не умев двенадцатью орудиями разбить крепких стен его, обещал помиловать жителей, если они сдадутся. Несчастные ему поверили, и ни один из них не остался жив: ибо Татары не знали правил чести и всегда, обманывая неприятелей, смеялись над их легковерием.

Завоевав Каменец, где господствовал друг Михаилов, Изяслав Владимирович, внук Игорев, Татары отступили с неудачею от Кременца, Даниилова города; но взяли Владимир, Галич и множество иных городов. Великодушный Воевода Киевский, Димитрий, находился с Батыем и, сокрушаясь о бедствиях России, представлял ему, что время оставить сию землю, уже опустошенную и воевать богатое Государство Венгерское; что Король Бела есть неприятель опасный и готовит рать многочисленную; что надобно предупредить его, или он всеми силами ударит на Моголов. Батый, уважив совет Димитриев, вышел из нашего отечества, чтобы злодействовать в Венгрии: таким образом сей достойный Воевода Российский и в самом плене своем умел оказать последнюю, важную услугу несчастным согражданам. Благоденствие и драгоценная народная независимость погибли для них на долгое время: по крайней мере они могли возвратиться из лесов на пепелище истребленных жительств; могли предать земле кости милых ближних и в храмах, немедленно возобновленных их общим усердием, молиться Всевышнему с умилением. Вера торжествует в бедствиях и смягчает оные.

Состояние России было самое плачевное: казалось, что огненная река промчалась от ее восточных пределов до западных; что язва, землетрясение и все ужасы естественные вместе опустошили их, от берегов Оки до Сана. Летописцы наши, сетуя над развалинами отечества о гибели городов и большой части народа, прибавляют: «Батый, как лютый зверь, пожирал целые области, терзая когтями остатки. Храбрейшие Князья Российские пали в битвах; другие скитались в землях чуждых; искали заступников между иноверными и не находили; славились прежде богатством и всего лишились. Матери плакали о детях, пред их глазами растоптанных конями Татарскими, а девы о своей невинности: сколь многие из них, желая спасти оную, бросались на острый нож или в глубокие реки! Жены Боярские, не знавшие трудов, всегда украшенные златыми монистами и одеждою шелковою, всегда окруженные толпою слуг, сделались рабами варваров, носили воду для их жен, мололи жерновом и белые руки свои опаляли над очагом, готовя пищу неверным… Живые завидовали спокойствию мертвых»…

Сила Батыева несравненно превосходила нашу и была единственною причиною его успехов. Напрасно новые историки говорят о превосходстве Моголов в ратном деле: древние Россияне, в течение многих веков воюя или с иноплеменниками или с единоземцами, не уступали как в мужестве, так и в искусстве истреблять людей, ни одному из тогдашних европейских народов. Но дружины Князей и города не хотели соединиться, действовали особенно, и весьма естественным образом не могли устоять против полумиллиона Батыева: ибо сей завоеватель беспрестанно умножал рать свою, присоединяя к ней побежденных. Еще Европа не ведала искусства огнестрельного, и неравенство в числе воинов было тем решительнее. Батый предводительствовал целым вооруженным народом: в России жители сельские совсем не участвовали в войне, ибо плодами их мирного трудолюбия питалось государство и казна обогащалась. Земледельцы, не имея оружия, гибли от мечей Татарских как беззащитные жертвы: малочисленные же ратники наши могли искать в битвах одной славы и смерти, а не победы. Впрочем, Моголы славились и храбростию, вселенною в них умом Чингисхана и сорокалетними победами. Не получая никакого жалованья, любили войну для добычи; перевозили на волах свои кибитки и семейства, жен, детей и везде находили отечество, где могло пастися их стадо».

«В 1227 году умер Чингисхан; ему наследовал сын его Угедей (Октай); старший сын Чингиса — Джучи, назначенный владельцем страны, лежащей между Яиком и Днепром, Кипчака, прежних кочевьев половецких, умер при жизни отца, и Чингис отдал Кипчак сыну его Батыю (Бату).

Еще под 1229 годом наши летописи упоминают, что саксины и половцы прибежали с низовьев Волги к болгарам, гонимые татарами, прибежали и сторожа болгарские, разбитые последними на реке Яике. В 1236 году 300000 татар под начальством Батыя вошли в землю Болгарскую, сожгли славный город Великий, истребили всех жителей, опустошили всю землю: толпы болгар, избежавших истребления и плена, явились в пределах русских и просили князя Юрия дать им здесь место для поселения; Юрий обрадовался и указал развести их по городам поволжским и другим.

В следующем году лесною стороною с востока явились в рязанских пределах и татары; ставши на одном из притоков Суры, Батый послал жену-чародейку и с нею двух мужей к князьям рязанским требовать десятины от всего — князей, простых людей и коней, десятины от коней белых, десятины от вороных, бурых, рыжих, пегих; князья рязанские, Юрий Игоревич с двумя племянниками Ингваревичами Олегом и Романом, также князья муромский и пронский, не подпуская татар к городам, отправились к ним навстречу в Воронеж и объявили им: «Когда никого из нас не останется, тогда все будет ваше».

Между тем они послали во Владимир к князю Юрию объявить о беде и просить помощи, но Юрий не исполнил их просьбы и хотел один оборониться. Услыхавши ответ князей рязанских, татары двинулись дальше и 16-го декабря осадили Рязань, а 21-го взяли приступом и сожгли, истребивши жителей; князя Юрия удалось им выманить обманом из города; они повели его к Пронску, где была у него жена, выманили и ее обманом, убили обоих, опустошили всю землю Рязанскую и двинулись к Коломне.

Здесь дожидался их сын великого князя Юрия, Всеволод, с беглецом рязанским князем Романом Ингваревичем и воеводою Еремеем Глебовичем: после крепкой сечи великокняжеское войско потерпело поражение; в числе убитых были князь Роман и воевода Еремей, а Всеволод Юрьевич успел спастись бегством во Владимир с малою дружиною.

Татары шли дальше, взяли Москву, где убили воеводу Филиппа Няньку, захватили князя Владимира Юрьевича и отправились с ним ко Владимиру. Великий князь оставил здесь своих сыновей, Всеволода и Мстислава, с воеводою Петром Ослядюковичем, а сам с тремя племянниками Константиновичами поехал на Волгу и стал на реке Сити; потом, оставив здесь воеводу Жирослава Михайловича, он отправился по окрестным волостям собирать ратных людей, поджидал и братьев — Ярослава и Святослава.

3-го февраля толпы татарские, бесчисленные как саранча, подступили к Владимиру и, подъехавши к Золотым воротам с пленником своим князем Владимиром московским, стали спрашивать у жителей: «Великий князь Юрий в городе ли?» Владимирцы вместо ответа пустили в них стрелы, татары отплатили им тем же, потом закричали: «не стреляйте!» — и, когда стрельба прекратилась, подвели поближе к воротам и показали им Владимира, спрашивая: «Узнаете ли вашего княжича?» Братья, бояре и весь народ заплакали, увидавши Владимира, бледного, исхудалого. Возбужденные этим видом, князья Всеволод и Мстислав хотели было немедленно выехать из Золотых ворот и биться с татарами, но были удержаны воеводою Ослядюковичем.

Между тем татары, урядивши, где стать им около Владимира, пошли сперва к Суздалю, сожгли его и, возвратившись опять ко Владимиру, начали ставить леса и пороки (стенобитные орудия), ставили с утра до вечера и в ночь нагородили тын около всего города. Утром князь Всеволод и владыка Митрофан, увидавши эти приготовления, поняли, что города не отстоять, и начали приготовляться к смерти; 7-го февраля татары приступили к городу, до обеда взяли новый город и запалили его, после чего князья Всеволод и Мстислав и все жители бросились бежать в старый, или Печерный, город; князь Всеволод, думая умилостивить Батыя, вышел к нему из города с малою дружиною, неся дары; но Батый не пощадил его молодости, велел зарезать перед собою.

Между тем епископ Митрофан, великая княгиня с дочерью, снохами и внучатами, другие княгини со множеством бояр и простых людей заперлись в Богородичной церкви на полатях. Татары отбили двери, ограбили церковь, потом наклали лесу около церкви и в самую церковь и зажгли ее: все бывшие на полатях задохнулись от дыма, или сгорели, или были убиты.

Из Владимира татары пошли дальше, разделившись на несколько отрядов: одни отправились к Ростову и Ярославлю, другие — на Волгу и на Городец и попленили всю страну поволжскую до самого Галича Мерского; иные пошли к Переяславлю, взяли его, взяли другие города: Юрьев, Дмитров, Волоколамск, Тверь, где убили сына Ярославова; до самого Торжка не осталось ни одного места, где бы не воевали, в один февраль месяц взяли четырнадцать городов кроме слобод и погостов.

Великий князь Юрий стоял на Сити, когда пришла к нему весть о сожжении Владимира и гибели семейства; он послал воеводу Дорожа с трехтысячным отрядом разузнать о неприятеле; Дорож прибежал назад и объявил, что татары уже обошли русское войско кругом. Тогда князь сел на коня и вместе с братом Святославом и тремя племянниками выступил против врагов 4-го марта 1238 года; после злой сечи русские полки побежали пред иноплеменниками, причем князь Юрий был убит и множество войска его погибло, а Василько Константинович был взят в плен.

Татарам очень хотелось, чтоб Василько принял их обычаи и воевал вместе с ними; но ростовский князь не ел, не пил, чтоб не оскверниться пищею поганых, укоризнами отвечал на их убеждения, и раздосадованные варвары, наконец, убили его. Летописец очень хвалит этого князя: был он красив лицом, имел ясный и вместе грозный взгляд, был необыкновенно храбр, отважен на охоте, сердцем легок, до бояр ласков; боярин, который ему служил, хлеб его ел, чашу пил и дары брал, тот боярин никак не мог быть у других князей: так Василько любил своих слуг.

От Сити татары пошли к юго-западу, осадили Торжок, били в него пороками две недели и наконец взяли 23-го марта, истребили всех жителей.

От Торжка пошли Селигерским путем, посекая людей, как траву; но, не дошедши ста верст до Новгорода, остановились, боясь, по некоторым известиям, приближения весеннего времени, разлива рек, таяния болот, и пошли к юго-востоку, на степь. На этой дороге Батый был задержан семь недель у города Козельска, где княжил один из Ольговичей, молодой Василий; жители Козельска решились не сдаваться татарам. «Хотя князь наш и молод, — сказали они, — но положим живот свой за него; и здесь славу, и там небесные венцы от Христа Бога получим». Татары разбили, наконец, городские стены и взошли на вал, но и тут встретили упорное сопротивление: горожане резались с ними ножами, а другие вышли из города, напали на татарские полки и убили 4000 неприятелей, пока сами все не были истреблены; остальные жители, жены и младенцы подверглись той же участи; что случилось с князем Василием, неизвестно; одни говорят, что он утонул в крови, потому что был еще молод. С тех пор, прибавляет летописец, татары не смели называть Козельск настоящим его именем, а называли «злым городом».

После смерти Ольгерда Великим князем стал его сын Ягайло Ольгердович. Его братья Андрей и Дмитрий, не признавшие отцовского завещания, перешли на службу к Дмитрию Ивановичу Московскому и участвовали в Куликовской битве в 1380 году на стороне Москвы. Сам же Ягайло встал на сторону Мамая, но на битву «опоздал».

Перед великими князьями литовскими после присоединения к Западной Руси Руси Южной встал вопрос — что делать дальше? Все говорило за то, что необходимо продолжать «собирание» под единую власть русских земель, а значит надо объединяться с Северо-Восточной Русью, то есть, с Москвой. И Ягайло начал делать шаги именно в этом направлении.

Начались переговоры об объединении двух частей Древнерусского государства. Объединение должно было состояться традиционным для того времени способом, через династический брак — Ягайло должен был жениться на дочери Дмитрия Донского. Но за это Дмитрий потребовал от Ягайло окрестить свой народ по православному обряду и признать верховенство над своими землями московского великого князя. И Ягайло принял эти требования.

Если первое условие было вполне приемлемым (большинство населения и так было православным), то второе вызвало Русской Литве резкие возражения. Дмитрий только что подтвердил, что его земли являются частью «улуса Джучи» и начал выплачивать в Орду повышенную дань. Таким образом, объединение означало для остальной Руси признание ордынской власти со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Похоронили этот план и бурные события в Литве. Бежавший из Литвы в земли Тевтонского ордена, Витовт наладил хорошие отношения с недавними противниками, крестился по католическому обряду, принял и организовал своих многочисленных приверженцев и начал нападать на Великое княжество, не давая покоя своему кузену и убийце отца. Он пользовался в Литве гораздо большей популярностью, чем Ягайло. И великий князь понял, что любая военная случайность или один неверный шаг лишат его власти. Поэтому с Витовтом надо было мириться — и Ягайло отправил к Витовту послов с намерением как-то договориться с соперником.

В это время из соседней Польши поступило предложение, которое разом решало главные проблемы Ягайло — стать королем объединенного польско-литовского государства. Этот шаг — удаление из Великого княжества соперника при номинальном ему подчинении — был на руку и Витовту. За великое княжение еще предстояла упорная борьба, но договориться с Ягайло-королем Польши было гораздо легче, чем разгромить Ягайло-великого князя.

Отношения Великого княжества с западной соседкой, Польшей, были далеки от идеальных. Не раз соседи в территориальных спорах брались за оружие. Впрочем, такая практика была обычной для межгосударственных отношений того времени. Удивительно, что поляки были уже третьим славянским народом, приглашавшим на княжение балтов-литовцев, несмотря на чужой их язык и нехристианские верования.

В Польше вопрос о том, кто будет королем решался на съездах (сеймах) знати. После перебора нескольких кандидатур в Польше решили короновать двенадцатилетнюю венгерскую принцесу Ядвигу. И ей тут же стали искать мужа, который был бы полноценным правителем. Выбор пал на Ягайло.

Такой вариант устраивал и великого князя, и его соперника Витовта, и многочисленное русское боярство, видевшее, какие привилегии получили не так давно польские шляхтичи (освобождение от всех повинностей и символический налог на землю). Смущало лишь польское требование сделать государственной религией католичество, но Польша была известна своей веротерпимостью, так что, большой беды в том не видели.

В 1385 году в Кревском замке была заключена польско-литовская уния, согласно которой Ягайло крестился по католическому обряду, объявил католичество государственной религией в Литве, женился на Ядвиге и вступил на польский престол. Таким образом, на Востоке Европы возникло польско-литовское государство.

Но объединены были лишь военные дела и внешняя политика, во всем же остальном два государства были вполне самостоятельны (позже они даже воевали между собой).

Войдя в брачный возраст, Ядвига родила мужу дочь, которая вскоре умерла, а затем и сама в 28 лет сошла в могилу. И Ягайло остался в Польше королем «в своей воле», хотя и заметно облагороженным влиянием своей покойной жены.

Литовский же великокняжеский титул он оставил своему родному брату. На Литву были распространены польские шляхетские привилегии, но касались они только тех бояр, которые перешли в католичество. Но далеко не все готовы были принять их ценой смены церкви на костел — и именно их лидером стал Витовт. Он, вновь окрестившийся по православному обычаю, привлекал на свою сторону и антипольски настроенное русское боярство, и тевтонцев, и московского великого князя, за которого сумел выдать свою дочь. В конце концов, Ягайло сдался и признал Витовта великим князем Литвы, после чего их взаимоотношения наладились.

Когда крестоносные рыцари захватили Иерусалим, многие из них возвратились домой, и у оставшихся в Святой земле было недостаточно сил для того, чтобы защищать паломников, ехавших со всей Европы поклониться Гробу Господню. Группы паломников на пути от побережья к Иерусалиму постоянно подвергались нападениям и грабежам бандитских шаек. Решить эту проблему взялся французский рыцарь Гуго де Пейн в 1118 году.

Он собрал маленький (всего 9 человек) рыцарский отряд для вооруженного сопровождения паломников, — и для них это стало главным делом их жизни. Они назвались «Нищие рыцари», да и точно, они были бедны, бедны настолько, что в их отряде поначалу лошадей было меньше, чем всадников, поэтому на их печати был выгравирован конь, несущий двоих рыцарей.

Воинский труд, которым рыцари безвестно занимались десять лет, был признан Церковью — им присвоили ранг монашеского ордена, устав которого написал сам духовный лидер того времени Бернард Клервосский. Иерусалимский король выделил рыцарям место на Храмовой горе (в мечети Аль-Акса, которую тогда ошибочно принимали за сохранившийся фрагмент Соломонова храма), почему их стали называть Орденом Храма, «храмовниками», тамплиерами (temple — храм).

С этого времени тамплиеры развернули в Европе бурную деятельность по созданию целой системы паломничества в Святую землю. Этому способствовало решение папы о том, что члены Ордена могут беспрепятственно пересекать любые границы, освобождаются от всех налогов и подсудны лишь самому папе Римскому. Им так же было разрешено открыто заниматься финансовыми операциями, связанными с паломничеством христиан в Палестину.

Желающий совершить столь далекое паломничество обычно брал кредит под залог своего имущества. Отдавать же долг он должен был в почти полуторном размере — ссудный процент в то время обычно составлял 40%. Тамплиеры же выдавали ссуды на паломничество в Святую землю под 10%. К тому же они не были «мелкой лавочкой» — это уже была всеевропейская организация, находившаяся под покровительством самого Папы. Тамплиеры широко распространили (если не сами изобрели) практику выдачи чеков, аккредитивов — теперь можно было не таскать с собой с риском для жизни золото и серебро, а сдавать наличность в одном из европейских представительств Ордена, получая по выданной там бумажке полноценную монету уже в Иерусалиме.

И эта деятельность помощи пилигримам оказалась для Ордена поистине «золотым дном». Богатства и влияние тамплиеров все росли, через их руки проходило чуть ли не большая часть денежных потоков Европы, оставляя в их кассах все новые прибыли. Им уже тесно стало в паломническом «бизнесе», они занялись крупным ростовщичеством по всему континенту.

В Англии тамплиеры занимались сбором налогов, им поручали управлять собственностью, их призывали, когда нужно было взыскивать долги. Во Франции в их парижском Храме хранились не только богатства Ордена, но и королевская казна, а казначей Ордена был одновременно и королевским казначеем — все финансы французской короны находились под управлением Ордена и зависели от него. Во всем христианском мире не было более знающих финансистов и экономистов.

Накапливаемые богатства позволяли Ордену вести широкую строительную и благотворительную деятельность: на тамплиерские деньги было выстроено более 70 больших соборов, не считая обычных церквей; они вкладывали деньги в строительство охраняемых дорог (беспошлинных, что было в новинку для тогдашней Европы) и орденских гостиниц на их пересечениях; в голодные годы братья кормили тысячи нуждающихся (устав тамплиеров предписывал им трижды в неделю кормить бедных в своих домах).

Численность людей Ордена во времена его наибольшего могущества достигала 20 тысяч.

Самым большим должником Ордена был французский король Филипп II Красивый. И он решил разом решить свои проблемы за счет тамплиеров, тем более, что в это время папа попал от него в сильную зависимость и не мог защитить рыцарей-монахов-финансистов. В 1307 году тамплиеры, жившие во Франции были арестованы, а их имущество перешло к королю. Им предъявили неслыханные обвинения, главными из которых было тайное отречение от Христа и поклонение дьяволу. Под пытками, во время которых некоторые рыцари были замучены до смерти, многие из тамплиеров и даже их Великий магистр Жак де Моле сознались, однако, когда их стали допрашивать в присутствии представителей папы, руководители Ордена отказались от своих «признаний». Тем не менее, десятки рыцарей Ордена пошли на костер. Был сожжен и Великий магистр тамплиеров. Охваченный пламенем, де Моле, сколько хватало жизни, яростно кричал о своей невиновности, проклиная короля и папу, и звал их за собой: «Мессиры, не пройдет и года, как я призову вас на Страшный Суд!»

Судьба тамплиеров в других странах не была столь трагичной, хотя гонения они испытали везде. Орден папским указом был расформирован, но другие монашеские ордена, которым поступило имущество тамплиеров, обязались обеспечивать бывших «братьев» пенсиями, подчас довольно значительными. В Германии храмовники перешли в Тевтонский орден, в Англии они были отправлены в монастыри, Шотландия предоставила английским и французским тамплиерам убежище. В Португалии тамплиеры были судом полностью оправданы, и король специально для них учредил новый орден Христа, куда все тамплиеры-португальцы и перешли. И когда каравеллы португальского адмирала Васко да Гамы впервые дошли до Индии, на их парусах был восьмиугольный красный крест характерной формы — символ ордена тамплиеров…

Человечество до сих пор унизительно зависит от переменчивых природных условий. Но в Средние века эта зависимость была гораздо, гораздо сильнее.

Теплый и влажный климат в Евразии в 11-13 веках был исключительно благоприятен для производства продуктов питания. Это был период роста и процветания. Но в начале 14-го века он закончился. Суровые, холодные зимы, от которых европейцы давно отвыкли, вернулись. А когда за ними начали следовать засушливые лета, ситуация стала приобретать характер катастрофы.

Три неблагоприятных, очень неурожайных года подряд (1315—1317) вызвали то, что современники назвали «Великим Голодом». Еды, выращенной тогда на полях, на всех не хватило. В результате голодной смертью умерли миллионы европейцев (по оценкам, умерло от 10 до 25 % только городского населения). Необычайно выросла преступность, началось распространение болезней, были зафиксированы и случаи каннибализма.

«Великий Голод» разразился в Центральной Европе. Испанию и территории восточнее Польши он пока не затронул — их очередь была впереди.

Это было первое, вызванное изменением климата, бедствие, которое постигло Европу в 14-м веке. За «Великим Голодом» последовали и другие глобальные несчастья…