ТОЛЕРАНТНОСТЬ — то, чего страшно не хватает сегодня подавляющему большинству из нас — способности понять другого, терпимости к чужому мнению и чувству.

Вы толерантны, если не сжимаете кулаки, когда вам противоречат. Вы толерантны, если можете понять, почему вас так ненавидят или так назойливо и хлопотливо любят, и можете простить всё это и тем и другим. Вы толерантны, если способны разумно и спокойно договариваться о чем угодно с самыми разными людьми, не задевая их самолюбия и в глубине души извиняя их за непохожесть на вас.

КСЕНОФОБИЯ — качество души противоположное толерантности — заведомое неприятие всего чужого, неосознанная, инстинктивная враждебность ко всему «не моему», «не нашему». Ксенофобия часто развивается у людей морально ущербных, чем‑то ущемленных, неуверенных в своих силах. Как правило, ксенофобия — попытка компенсировать тщательно скрываемое чувство собственной неполноценности.

Запад есть Запад, Восток есть Восток, И с мест они не сойдут, Пока не сойдутся небо с землей На Страшный Господень Суд.

Редьярд Киплинг

«А по темной равнине королевства Арканарского, озаряемой заревами пожаров и искрами лучин, по дорогам и тропкам, изъеденные комарами, со сбитыми в кровь ногами, покрытые потом и пылью, измученные, перепуганные, убитые отчаянием, но твердые как сталь в своем единственном убеждении, бегут, идут, бредут, обходя заставы, сотни несчастных, объявленных вне закона за то, что они умеют и хотят лечить и учить свой изнуренный болезнями и погрязший в невежестве народ; за то, что они, подобно богам, создают из глины и камня вторую природу для украшения жизни не знающего красоты народа; за то, что они проникают в тайны природы, надеясь поставить эти тайны на службу своему неумелому, запуганному старинной чертовщиной народу… Беззащитные, добрые, непрактичные, далеко обогнавшие свой век…

…

Они не знали, что будущее за них, что будущее без них невозможно. Они не знали, что в этом мире страшных призраков прошлого они являются единственной реальностью будущего, что они — фермент, витамин в организме общества. Уничтожьте этот витамин, и общество загниет, начнется социальная цинга, ослабеют мышцы, глаза потеряют зоркость, вывалятся зубы.

Никакое государство не может развиваться без науки — его уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-таки становится жертвой более благоразумных соседей.

Можно сколько угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать искусства, но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовым, но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и невеждам. …

Рано или поздно им приходится разрешать университеты, научные общества, создавать исследовательские центры, обсерватории, лаборатории, создавать кадры людей мысли и знания, людей, им уже неподконтрольных, людей с совершенно иной психологией, с совершенно иными потребностями, а эти люди не могут существовать и тем более функционировать в прежней атмосфере низкого корыстолюбия, кухонных интересов, тупого самодовольства и сугубо плотских потребностей.

Им нужна новая атмосфера — атмосфера всеобщего и всеобъемлющего познания, пронизанная творческим напряжением, им нужны писатели, художники, композиторы, и серые люди, стоящие у власти, вынуждены идти и на эту уступку. Тот, кто упрямится, будет сметен более хитрыми соперниками в борьбе за власть, но тот, кто делает эту уступку, неизбежно и парадоксально, против своей воли роет тем самым себе могилу. Ибо смертелен для невежественных эгоистов и фанатиков рост культуры народа во всем диапазоне — от естественнонаучных исследований до способности восхищаться большой музыкой…»

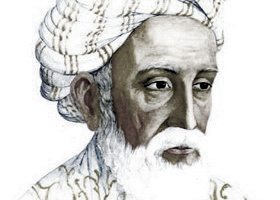

Омар Хаям был сыном ремесленника из иранского города Нишапур. Уже в восемь лет он занимался математикой, астрономией, философией. Блестяще закончив курс городского медресе, он получил диплом врача, но мало интересовался медицинской практикой — он весь был погружен в сочинения греческих и арабских математиков.

Период сельджукских завоеваний, в ходе которого погибли многие ученые, был не лучшим временем для подобных занятий, о котором он позже писал: «Мы были свидетелями гибели учёных, от которых осталась небольшая многострадальная кучка людей. Суровость судьбы в эти времена препятствует им всецело отдаться совершенствованию и углублению своей науки. Большая часть тех, которые в настоящее время имеют вид учёных, одевают истину ложью, не выходя в науке за пределы подделки и лицемерия. И если они встречают человека, отличающегося тем, что он ищет истину и любит правду, старается отвергнуть ложь и лицемерие и отказаться от хвастовства и обмана, они делают его предметом своего презрения и насмешек».

После смерти отца с матерью во время эпидемии шестнадцатилетний Омар уходит в Самарканд, один из тогдашних культурных и научных центров. После нескольких его выступлений на учебных диспутах в медресе, его тут же сделали преподавателем. Но, подобно своим христианским коллегам в Европе, он не задерживался подолгу на одном месте, и из Самарканда переезжает в Бухару, где работает в тамошних богатейших книгохранилищах. За десять лет, что Омар Хайям прожил в Бухаре, он написал четыре фундаментальных трактата по математике.

Ученым заинтересовались и владыки. Его приглашают в Исфахан, где он становится духовным наставником тамошнего султана. И — руководителем крупной исфаханской обсерватории, в которой вместе с сотрудниками, разрабатывает новый календарь, который до сих пор является более точным, чем европейские юлианский и григорианский (этот календарь и по сию пору является официальным в Иране).

Но со смертью его высоких покровителей кончается и исфаханский период жизни Омара Хайяма — обвиненный в «безбожном вольнодумстве» он покидает город…

Рассказ о том, что он сделал в математике, тема слишком специальная для этого Курса. Тем более, что всемирно знаменит Омар Хайям стал в деле, которое вряд ли считал главным в своей жизни — в поэзии. Прошло уже тысячелетие, а его дерзкие, вольнодумные и мудрые рубаи заучивают люди до сих пор. И не по школьной «обязаловке» — для себя…

Лепящий черепа таинственный гончар Особый проявил к сему искусству дар: На скатерть бытия он опрокинул чашу И в ней пылающий зажег страстей пожар.

Знай, в каждом атоме тут, на земле, таится Дышавший некогда кумир прекраснолицый. Снимай же бережно пылинку с милых кос: Прелестных локонов была она частицей.

Скорей вина сюда! Теперь не время сну, Я славить розами ланит хочу весну. Но прежде Разуму, докучливому старцу, Чтоб усыпить его, в лицо вином плесну.

Разумно ль смерти мне страшиться? Только раз Я ей взгляну в лицо, когда придет мой час. И стоит ли жалеть, что я — кровавой слизи, Костей и жил мешок — исчезну вдруг из глаз?

Приход наш и уход загадочны, — их цели Все мудрецы земли осмыслить не сумели, Где круга этого начало, где конец, Откуда мы пришли, куда уйдем отселе?

Несовместимых мы всегда полны желаний: В одной руке бокал, другая — на Коране. И так вот мы живем под сводом голубым, Полубезбожники и полумусульмане.

Общаясь с дураком, не оберешься срама, Поэтому совет ты выслушай Хайяма: Яд, мудрецом тебе предложенный, прими, Из рук же дурака не принимай бальзама.

Мы пьем не потому, что тянемся к веселью, И не разнузданность себе мы ставим целью. Мы от самих себя хотим на миг уйти И только потому к хмельному склонны зелью.

О, если б каждый день иметь краюху хлеба, Над головою кров и скромный угол, где бы Ничьим владыкою, ничьим рабом не быть! Тогда благословить за счастье можно б небо.

Я знаю этот вид напыщенных ослов: Пусты, как барабан, а сколько громких слов! Они — рабы имен. Составь себе лишь имя, И ползать пред тобой любой из них готов.

Мы чистыми пришли, — с клеймом на лбах уходим, Мы с миром на душе пришли, — в слезах уходим, Омытую водой очей и кровью жизнь Пускаем на ветер и снова в прах уходим.

Будь милосердна, жизнь, мой виночерпий злой! Мне лжи, бездушия и подлости отстой Довольно подливать! Поистине, из кубка Готов я выплеснуть напиток горький твой.

Дух рабства кроется в кумирне и в Каабе, Трезвон колоколов — язык смиренья рабий, И рабства черная печать равно лежит На четках и кресте, на церкви и михрабе.

В полях — межа. Ручей. Весна кругом. И девушка идет ко мне с вином. Прекрасен миг! А стань о вечном думать, И кончено: поджал бы хвост щенком!

Где теперь эти люди мудрейшие нашей земли? Тайной нити в основе творенья они не нашли. Как они суесловили много о сущности бога, — Весь свой век бородами трясли — и бесследно ушли.

Лучше впасть в нищету, голодать или красть, Чем в число блюдолизов презренных попасть. Лучше кости глодать, чем прельститься сластями За столом у мерзавцев, имеющих власть.

Даже самые светлые в мире умы Не смогли разогнать окружающей тьмы. Рассказали нам несколько сказочек на ночь И отправились, мудрые, спать, как и мы.

Удивленья достойны поступки Творца! Переполнены горечью наши сердца, Мы уходим из этого мира, не зная Ни начала, ни смысла его, ни конца.

Жизнь уходит из рук, надвигается мгла, Смерть терзает сердца и кромсает тела, Возвратившихся нет из загробного мира, У кого бы мне справиться: как там дела?

Океан, состоящий из капель, велик. Из пылинок слагается материк. Твой приход и уход — не имеют значенья. Просто муха в окно залетела на миг…

Каждый розовый, взоры ласкающий куст Рос из праха красавиц, из розовых уст. Каждый стебель, который мы топчем ногами, Рос из сердца, вчера еще полного чувств.

Как нужна для жемчужины полная тьма Так страданья нужны для души и ума. Ты лишился всего, и душа опустела? Эта чаша наполнится снова сама!

Рыба утку спросила: «Вернется ль вода, Что вчера утекла? Если — да, то — когда?» Утка ей отвечала: «Когда нас поджарят — Разрешит все вопросы сковорода!»

Если есть у тебя для житья закуток — В наше подлое время — и хлеба кусок, Если ты никому не слуга, не хозяин — Счастлив ты и воистину духом высок.

Если все государства, вблизи и вдали, Покоренные, будут валяться в пыли — Ты не станешь, великий владыка, бессмертным. Твой удел не велик: три аршина земли.

Я в мечеть не за праведным словом пришел, Не стремясь приобщиться к основам пришел. В прошлый раз утащил я молитвенный коврик, Он истерся до дыр — я за новым пришел.

В этом мире на каждом шагу — западня. Я по собственной воле не прожил и дня. Без меня в небесах принимают решенья, А потом бунтарем называют меня!

Словно солнце, горит, не сгорая, любовь. Словно птица небесного рая — любовь. Но еще не любовь — соловьиные стоны. Не стонать, от любви умирая, — любовь!

Не давай убаюкать себя похвалой — Меч судьбы занесен над твоей головой. Как ни сладостна слава, но яд наготове У судьбы. Берегись отравиться халвой!

Тот, кто с юности верует в собственный ум, Стал, в погоне за истиной, сух и угрюм. Притязающий с детства на знание жизни, Виноградом не став, превратился в изюм.

Жизнь с крючка сорвалась и бесследно прошла, Словно пьяная ночь, беспросветно прошла. Жизнь, мгновенье которой равно мирозданью. Как меж пальцев песок, незаметно прошла!

Дураки мудрецом почитают меня, Видит бог: я не тот, кем считают меня, О себе и о мире я знаю не больше Тех глупцов, что усердно читают меня.

Эта картина изображает Троицу — Бога-отца, Бога-сына и Бога Святого Духа. Здесь наглядно показано, что Святой Дух исходит от Бога-отца и от Бога-сына. На принятой в Западной церкви латыни это звучит, как filioque (филиокве) — «и Сына».

Но дело в том, что этот маленький нюанс в Символ веры западные богословы добавили позже, когда общие для всех христианских церквей Соборы уже утвердили Символ веры, в котором утверждалось, что Дух Святой исходит только от Бога-отца.

Над сложнейшей богословской головоломкой, заложенной в евангелиях, о трех ипостасях Единого Бога, об их соотношениях много веков ломали головы лучшие христианские богословы. И пришли к разным выводам.

В наиболее древнем Символе веры, утвержденном в 4-м веке, записано: «Верую… И в Духа Святаго, Господа животворящаго, иже от Отца исходящаго”. Именно этот вариант исповедуется во всех патриаршествах Восточной (православной) Церкви.

Добавление «латинянами» в Символ веры филиокве стало главной богословской причиной, разведшей христианский Восток и Запад. Но с течением времени накапливалось и много других различий — и взаимные обвинения становились все резче.

Особенно острые разногласия приобрел вопрос каким хлебом («телом Христовым») причащать прихожан — пресным или сквашенным. Дело дошло до того, что константинопольский патриарх Керуларий — человек высокомерный и самонадеянный — закрыл все константинопольские церкви, которые причащали опресноками. Решать проблему «латинских» церквей в Константинополе папа послал явно неподходящего человека — епископ Гумберт был не менее груб, нетерпим и резок, чем патриарх. Не найдя с патриархом общего языка, Гумберт вошел со своей делегацией в храм Св. Софии и торжественно положил на алтарь написанную им грамоту об отлучении Келурария от церкви. В ответ через несколько дней патриарх отлучил от церкви самого Гумберта.

Ответное отлучение было составлено в достаточно осторожных выражениях, оно касалось только персонально папских посланцев за неподобающее поведение в главном храме империи и за превышение ими своих полномочий (что, собственно, и имело место) — на Западную церковь или на римского епископа (папу) эти анафемы никак не распространялись. И этот скандал так бы и остался лишь эпизодом в череде многочисленных внутрицерковных столкновений, если бы не последующие события.

Попытки Михаила Келурария поставить церковную власть над императорской, в конце концов, окончились лишением его сана и ссылкой, в которой он и погиб. Судьба же епископа Гумберта была иной — через два десятка лет он стал советником очередного римского папы. И вопрос о разнице в трактовке Символа веры и богослужебной практики вновь был поднят обиженным в Константинополе епископом «на принципиальную высоту»… С тех пор 1054 год считается датой раскола христианской Церкви.

В дальнейшем канонические расхождения с Восточной церковью оказались для церкви Западной не слишком принципиальными. В восточных епархиях, признавших верховенство Рима, филиокве не прибавлялось, а по вопросу о причащении было постановлено, что в евхаристии может употребляться как пресный, так и заквашенный хлеб. Для восточных же церквей эти вопросы являются принципиальными до сих пор и продолжают оставаться самой значимой причиной отделения православных от католиков и признания последних Православной церковью еретиками…

Пожалуй, самый знаменитый князь «домонгольской» Киевской Руси, сведения о котором из русских и скандинавских источников более или менее достоверны.

Был сыном рабыни Малуши, которую мать Святослава за связь с сыном изгнала в дальнюю деревню, но после смерти матери Владимир стал воспитываться при киевском дворе, как один из наследников. Воспитанием его, возможно, занимался его дядя по матери Добрыня, так как в обычаях Руси было доверять воспитание наследника старшим дружинникам. Перед отправлением в свой последний поход на Дунай Святослав послал Владимира княжить в Новгороде.

После гибели отца в завязавшейся сваре сыновей за его наследство Владимир вынужден был бежать в Скандинавию, откуда, набрав дружину, вернулся и напал на Полоцк. Там, перебив семью князя, он насильно женился на отвергшей его раньше княжне Рогнеде. Подойдя к Киеву, он вынудил бежать из города брата и, выманив его на переговоры, убил. Варяжскую же дружину, потребовавшую награды за помощь в получении Киевского великого княжения, он отослал в Константинополь с советом императору развести воинов по разным местам.

Первая русская летопись о Владимире пишет так: «Был же Владимир побеждён похотью, и были у него жёны …, а наложниц было у него 300 в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове, в сельце, которое называют сейчас Берестовое. И был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц».

Обстоятельства его крещения разноречивы — сведения об этом оказались неизвестны уже в 12-м веке. Не вызывает сомнения лишь то, что в результате его женой стала сестра императора, сам он принял в крещении христианское имя Василий (в честь императора Василия II), а его шеститысячный варяжский отряд стал личной гвардией византийского императора.

Судя по всему, крещение принял всерьез и после него сильно изменился. Очень многое сделал по распространению веры на подвластных ему территориях: при нем образовалась русская Церковь, начала распространяться кириллица, на Руси появилось много христиан-греков и болгар, обучавших новохристиан основам вероисповедания.

С 2002 года Святой Равноапостольный Великий Князь Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД России.