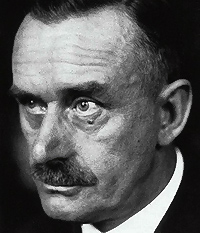

Крупнейший немецкий писатель 20-го века — «Будденброки», «Смерть в Венеции», «Волшебная гора», «Иосиф и его братья», «Лотта в Веймаре», «Доктор Фаустус», «Признания авантюриста Феликса Круля»

«Ве рхоглядство говорить, что народы «хотели бы жить в мире», что их, как баранов, ведут на бойню… Более глубокая правда в том, что все хотели войны и требовали ее, что без нее они уже не выдерживали… Цивилизация, прогресс и безопасность не кажутся человеку условным идеалом; в нем, без сомненья, не умирает примитивно-героический элемент…»;

рхоглядство говорить, что народы «хотели бы жить в мире», что их, как баранов, ведут на бойню… Более глубокая правда в том, что все хотели войны и требовали ее, что без нее они уже не выдерживали… Цивилизация, прогресс и безопасность не кажутся человеку условным идеалом; в нем, без сомненья, не умирает примитивно-героический элемент…»;

«…Фанфаронство относительно великих функций войны как охранительницы культуры и фактора естественного отбора – это только фантазии человека, понятия не имеющего, что такое война, живущего в эпоху длительного, прочного мира и надежно обеспеченных банковских вкладов, в эпоху, наскучившую себе самой своим непроходимым благополучием»

«Лучше, честнее, веселее и плодотворнее, чем ненавидеть – это умение разглядеть зло в самом себе. И так – победить его, освободиться от этой тяжести»

Новое Российское государство. 90-е годы

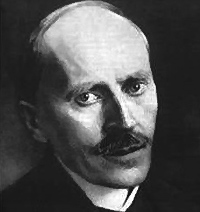

Прекрасный французский писатель

«Этим детям, знавшим войну только по книгам, ничего не стоило приписать ей несвойственную красоту. Они стали агрессивными. Пресытившись миром и отвлеченными идеями, они прославляли «наковальню сражений», на которой им предстояло окровавленным кулаком выковать когда-нибудь французское могущество»

Крупнейший французский писатель конца 19 века, журналист, общественный деятель, один из самых популярных, публикуемых, комментируемых французских романистов

«Война – это сама жизнь. Ничто не существует в природе, рождается, растет или размножается без борьбы. Мы должны есть, нас поедают, для того, чтобы мир мог жить. Только воинственные нации процветают. Как только нация разоружается, она погибает. Война – это школа дисциплины, жертвенности и отваги»

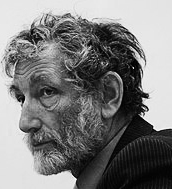

Известнейший российский демограф

Во всех европейских странах ускоренной модернизации, а в России особенно, случилось то, чего опасался Глеб Успенский. «Оторвите крестьянина о земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, – добейтесь, чтобы он забыл «крестьянство», – и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него… Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»…» Рухнули сами основы жизнедеятельности большинства народа, а значит и опирающийся на них социальный порядок. Время перехода к иному порядку, задаваемому городской жизнедеятельностью, – это время междуцарствия, когда миллионы «новых людей» рвутся к реальным, хотя пока плохо понимаемым ими соблазнам и ценностям новой, городской жизни, сметая все на своем пути»

Во всех европейских странах ускоренной модернизации, а в России особенно, случилось то, чего опасался Глеб Успенский. «Оторвите крестьянина о земли, от тех забот, которые она налагает на него, от тех интересов, которыми она волнует крестьянина, – добейтесь, чтобы он забыл «крестьянство», – и нет этого народа, нет народного миросозерцания, нет тепла, которое идет от него… Настает душевная пустота, «полная воля», то есть неведомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди, куда хошь»…» Рухнули сами основы жизнедеятельности большинства народа, а значит и опирающийся на них социальный порядок. Время перехода к иному порядку, задаваемому городской жизнедеятельностью, – это время междуцарствия, когда миллионы «новых людей» рвутся к реальным, хотя пока плохо понимаемым ими соблазнам и ценностям новой, городской жизни, сметая все на своем пути»

Как менялась Россия в 1905-1914 годах

«В это трудно поверить, но в издававшемся при жизни Сталина втором издании Большой Советской Энциклопедии репрессированные народы вообще не упоминаются, как будто их уже нет, никогда не было и не будет. Например, в т. 17 есть статья «Индейцы», в которой описывается история американских индейцев, говорится об их дискриминации и угнетении в США и Канаде и т. п. Но здесь же рядом должна быть статья «Ингуши» – ее нет. Так же точно нет статей «Балкарцы», «Калмыки» «Карачаевцы», «Чеченцы»… Не найти слова «чеченец» в статье «Грозный» и т. д. Через несколько лет после окончания войны, в 1948 г., указом Президиума Верховного Совета СССР было определено, что выселение всех народов произведено навечно (и это было снова подтверждено в 1951 г.), самовольный выезд из мест поселения карался 20 годами каторжных работ»

«Застойное» двадцатилетие — потеря перспективы. 1964-1984 годы

«Если бы черепаха могла думать, то она безусловно пришла бы к выводу, что человек – существо намного более беспомощное, чем она, ибо ему не на что опереть свое тело: у него нет внешнего каркаса. Идея позвоночника, служащего внутренней опорой, пожалуй, показалась бы ей странной, и она ни за что не отказалась бы от своего стеснительного, но надежного панциря в обмен на большую свободу жизнедеятельности позвоночных.

Примерно такого рода рассуждения лежат в основе неприятия либерализма и массовым, и элитарным сознанием во всех странах ускоренного перехода от простого сельского к более сложному городскому обществу. Все тоталитарные идеологии питает и роднит прежде всего активное, агрессивное противостояние либеральным принципам. …

Согласно Большой Советской Энциклопедии сталинских времен, либерализм «в широком смысле» был «синонимом примиренчества, терпимости к вредным, отрицательным явлениям и действиям, наносящим ущерб интересам государства, народа»

Новое Российское государство. 90-е годы

Один из руководителей земского либерального движения, член земской депутации к Николаю II, требовавшей в 1905 году создания народного представительства. Был избран председателем Второй Государственной Думы. Бесстрастный и ровный со всеми, сухой и корректный, Головин всегда держался с достоинством истинного представителя древнего рода, восходившего к византийской династии Комнинов. Октябрьского переворота категорически не принял, но после революции никуда не уехал, работал в разных советских учреждениях. Его, уже пенсионера, расстреляли 1937 году

«Я положительно утверждаю, что общераспространенное мнение о Николае II, как о глупом, слабовольном, ничего не понимающем в политике ничтожестве, являющимся орудием в руках окружающей его придворной клики, – совершенно неосновательно.

«Я положительно утверждаю, что общераспространенное мнение о Николае II, как о глупом, слабовольном, ничего не понимающем в политике ничтожестве, являющимся орудием в руках окружающей его придворной клики, – совершенно неосновательно.

Правда, умом он не блещет, не обладает и сильною волею, мало, по-видимому, подготовлен к выполнению трудной задачи, выпавшей на его долю, но все же считать его за ничтожество, которое действует не по собственной воле и не по своему разумению, было бы неправильно. … По природе хитрый, двуличный и трусливый, он охотно готов свалить на голову другого ненависть народа, возбуждаемую его собственною внутреннею политикою. …

Политика Николая II всегда сводилась к тому, чтобы в крайних случаях идти на минимальные уступки обществу, а данные торжественные обещания не выполнять, если окажется малейшая к тому возможность. В царствование Николая II министры мельчают, как в калейдоскопе, они сменяются в зависимости от постоянных колебаний политики государя то вправо, то влево. Он все время лавирует между подводными скалами революции, заботясь не о пользе и нуждах государственных, а о сохранении и возможной полноте своей власти царской.

…Государь ведет эту свою извилистую политическую линию вполне сознательно и самостоятельно, но по свойству своего характера старается всегда замаскировать свое авторство и руководительство в правительственных безобразиях наивным своим видом безответственного агнца, притворной жертвы влияния посторонних темных сил, окружающих царя. Не обладая ни достаточным умом, ни волею, ни силою характера, несчастный Николай II, сознавая все же, что он своею узко-эгоистическою политикою приносит неисчислимые бедствия государству, чувствуя, что в конце концов, он может довести Россию до гибели или свой трон до падения, живет в вечном страхе.

Как все слабые люди,.. ждут сверхестественной помощи извне, какого-то чуда, которое их спасет, так и Николай II бросается за помощью то какого-то француза шарлатана-гипнотизера, то отца Иоанна Кронштадтского, то старца Распутина…»

Как менялась Россия в 1905-1914 годах

Известный русский историк культуры, публицист, переводчик. Его имя стало широко известно после приведенных ниже слов из сборника 1909 года «Вехи», которые тысячи раз цитировали и которые тысячи русских интеллектуалов пытались осознать. Они прозвучали на переломе настроений образованного слоя русского общества, воочию наблюдавшего так многими и с таким нетерпением ожидаемую революцию. «Народолюбство» сменилось оторопью…

«Межд у нами и нашим народом – рознь. Мы для него – не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы — свои»

у нами и нашим народом – рознь. Мы для него – не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличье, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы — свои»

Как менялась Россия в 1905-1914 годах

«Разрешить этот [земельный] вопрос нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций»;

«Разрешить этот [земельный] вопрос нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций»;

«…Национализация земли представляется правительству гибельною для страны…

Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!»

«Как же воссоздать крепкую, сильную Россию и одновременно гасить инициативу, энергию, убивать самодеятельность?… Логика везде одинакова: особое попечение, опека, исключительные права для крестьянина могут только сделать его хронически бессильным и слабым»

«Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»

Как менялась Россия в 1905-1914 годах

Русский философ и религиозный мыслитель. Был выслан из России в 1922 году

«Административный состав большевистской власти, преимущественно армии и полиции, был создан при существенном участии «черносотенства». Лица «черного» образа мыслей, при всей непривычности для них некоторых «красных» идей, чувствуют часто некоторое эстетическое и духовное родство с «красным» стилем, относительно легко с ним сливаются и его усваивают (связующим звеном здесь является господство грубого насилия в управлении и момент демагогии)…»;

«Административный состав большевистской власти, преимущественно армии и полиции, был создан при существенном участии «черносотенства». Лица «черного» образа мыслей, при всей непривычности для них некоторых «красных» идей, чувствуют часто некоторое эстетическое и духовное родство с «красным» стилем, относительно легко с ним сливаются и его усваивают (связующим звеном здесь является господство грубого насилия в управлении и момент демагогии)…»;

«Толпа, участвовавшая в былые времена в еврейских погромах и еще в 1915 году устроившая в Москве по мнимо-национальным мотивам немецкий погром, есть та самая толпа, которая совершила большевистский переворот, громила помещиков и «буржуев»

Как менялась Россия в 1905-1914 годах

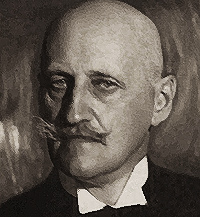

Известный русский искусствовед из старинного рода Врангелей. После «аграрных беспорядков» 1905 года он — пока не стало слишком поздно — предпринял путешествие по двадцати пяти российским усадьбам, составил список поместий, подробно описал их убранство, указал печатные труды, где они упоминались. В итоге появилась работа «Искусство помещичьей России»

«Аграрные беспорядки начались в Харьковской губернии, потом перешли в Полтавскую, а затем на всю Россию. Начались «иллюминации помещичьих усадеб», как со смаком говорили некоторые интеллигенты. Крестьяне выгоняли помещиков из имений, усадьбы грабили, потом поджигали, а затем с награбленным добром преспокойно возвращались домой. Обыкновенно это совершалось без смертоубийств, без насилия, чуть ли не полюбовно. «По-хорошему, значит, по душам». «Разве мы не понимаем, что озорничать не годится». «Ты, батюшка барин, не сумлевайся, обижать тебя, нашего кормильца, не станем», — говорили «богоносцы». И действительно, своего помещика обыкновенно не грабили.  Грабили его не они, а соседи, а сами они грабили соседского помещика. Они поделили, как говорится в политике, «сферы влияния» и орудовали каждый в ему определенной территории. Помещики обыкновенно защищаться и не пытались. Защищать себя сами, как известно, мы, русские, не мастера; защищать нас должно начальство; а просто — подальше от греха. Иногда эти отъезды даже были умилительны. Добрые крестьяне помогали «благодетелю» укладывать чемоданы и узлы, желали счастливой дороги, помогали влезать в экипаж. Действительно, все происходило «по душам», как между хорошими людьми полагается. «По Божьему, значит, по-суседски».

Грабили его не они, а соседи, а сами они грабили соседского помещика. Они поделили, как говорится в политике, «сферы влияния» и орудовали каждый в ему определенной территории. Помещики обыкновенно защищаться и не пытались. Защищать себя сами, как известно, мы, русские, не мастера; защищать нас должно начальство; а просто — подальше от греха. Иногда эти отъезды даже были умилительны. Добрые крестьяне помогали «благодетелю» укладывать чемоданы и узлы, желали счастливой дороги, помогали влезать в экипаж. Действительно, все происходило «по душам», как между хорошими людьми полагается. «По Божьему, значит, по-суседски».

Явится сотня-другая «суседей» с возами (у кого один, у кого и два), пошлют депутата доложить барину, что, мол, «явились». Депутат подойдет к дому, издали, из почтительности, снявши шапку, и барину вежливо доложит: «Поезжай себе, батюшка, с Богом, пока еще цел. Да не забудь, кормилец, передать нам ключи от амбаров».

Конечно, не везде дело протекало так идиллически. В Балтийских губерниях было убито немало помещиков. Но там крестьяне не наши добродушные «российские люди», а мстительные латыши и эсты. Когда добродушные россияне кого-нибудь из помещиков отправляли не в город, а на тот свет, то это делалось не как там, из злобы, из чувства мести, а только оттого, что случился такой «грех», «лукавый попутал», или просто «зря», оттого что ребята «балуются». Зря балуясь, ребята гнали тысячи баранов в Волгу, пороли брюхо у жеребых кобыл, толкли в ступах редкий фарфор, резали в куски старинные картины. Но делалось все это не то чтобы «тебя обидеть», а «любя», «по-хорошему»

Как менялась Россия в 1905-1914 годах

После убийства Петра Столыпина — Председатель Совета министров Российской империи в 1911—1914 годах

«Странное впечатление производила в эту минуту тронная Георгиевская зала, и думалось мне, что не видели еще ее стены того зрелища, которое представляла собою толпа собравшихся…

«Странное впечатление производила в эту минуту тронная Георгиевская зала, и думалось мне, что не видели еще ее стены того зрелища, которое представляла собою толпа собравшихся…

С левой стороны буквально толпились члены Государственной Думы. Лишь немногие из них одеты были во фрак или в сюртук; многие – притом как раз те, которые демонстративно пробились вперед, близко к престолу – одеты были в рабочую одежду, а за ними стояли крестьяне в самых разнообразных одеяниях…

На первом месте среди этой категории народных представителей особенно выдвигалась фигура человека высокого роста, в рабочей блузе, в высоких смазных сапогах, с насмешливым и наглым видом рассматривавшего трон и всех, кто окружал его… Я просто не мог отвести моих глаз от него… таким презрением и злобою дышало это наглое лицо… Столыпин… сказал мне: «Мы с Вами, видимо, поглощены одним и тем же впечатлением, меня не оставляет даже все время мысль о том, нет ли у этого человека бомбы…»

«…Вся моя работа по должности министра финансов, а потом с сентября 1911 г. и в должности председателя Совета министров, протекала неразрывно в связи с Государственною Думой… и можно сказать, что мой четырнадцатичасовой труд в сутки столько же протекал на трибуне Думы, сколько и в кабинете министра финансов…

Много труда и нервного напряжения отдал я за это время, немало тяжелых минут привелось мне пережить, но немало также и нравственного удовлетворения получил я от моей работы в Думе»

Как менялась Россия в 1905-1914 годах