КОЛОНИЯ — первоначально так называлось поселение, образовавшееся вдали от родины (древнегреческими и финикийскими колониями было усеяно всё побережье Средиземного моря). Но в новое время в это слово стали вкладывать иной смысл — теперь колонией европейской страны объявлялась вся вновь открытая и контролируемая военными отрядами земля вместе с её коренным населением.

Колония не была равноправной частью государства, она была владением, используемым для обогащения захватившей её страны. Страна-владетель получала название МЕТРОПОЛИЯ. Такое государственное образование (метрополия + колония) называется ИМПЕРИЯ вне зависимости от того, как оно само себя называло. Например, Франция, Бельгия или Голландия империями себя не называли, хотя таковыми фактически являлись.

Нет принципиальной разницы, где именно находятся колонии. У Британской империи её владения были разбросаны по всему миру, на всех континентах, а территории Российской, Османской, Австро-Венгерской империй были компактными, их колонии непосредственно примыкали к территории метрополии.

Со временем прямое ограбление колоний сменилось более выгодным использованием местной (очень дешёвой) рабочей силы на построенных там предприятиях. Но это не меняло существа дела: колонии оставались колониями, управлявшимися чиновниками из метрополии или местными кадрами, целиком и полностью подчиненными центральному правительству.

В тех колониях, где большинство населения составляли уже когда то приехавшие туда белые поселенцы (их внуки и правнуки), постепенно образовывались свои собственные органы управления, собирались налоги для местных нужд, организовывалась собственная полиция, а то и армия. Такая колония, во многом уже самостоятельная, но формально признававшая ещё верховную власть метрополии, стала называться ДОМИНИОН (доминионами английской короны были Австралия и Канада).

ПРОТЕКТОРАТ (покровительствуемая территория) — ещё одна форма колониализма. При протекторате европейцы сохраняли власть местных правителей над коренным населением, но заключали с ними договоры о том, что метрополия контролирует финансы этой полунезависимой страны, её внешние связи, вооружённые силы.

С образованием в ХХ веке международных организаций (Лига Наций, Организация Объединённых Наций) появилась новая форма зависимости — подмандатная территория, мандат или опека. Лига Наций или ООН выдавали некоторым развитым странам мандат (разрешение, поручение, полномочия) на управление какой либо территорией, которая в будущем могла и должна была стать самостоятельным государством. Такой мандат был временным, до тех пор, пока международная организация не решит, что население данной территории уже готово организовать самостоятельное, жизнеспособное государство. (После Первой мировой войны Франция получила мандат на Сирию, Англия — на Палестину, под официальной опекой США до сих пор находятся многие тихоокеанские острова, и даже Советский Союз после Второй мировой войны пытался получить мандат на Ливию, правда, неудачно.)

ЭКСПАНСИЯ — целенаправленное и упорное расширение своего влияния. В мировой политике это не обязательно захват и присоединение новых территорий. Страна, осуществляющая свои экспансионистские планы в каком то регионе, чаще всего строит туда удобные для себя дороги, размещает вблизи его границ свои войска, её военные корабли маячат у его берегов. Она засылает туда массу своих шпионов, военных и экономических советников, пропагандирует там свой образ жизни, подкупает местных политиков и руководителей, добивается для себя преимуществ в торговле, в разработке местного сырья.

В конце концов, страны этого региона, оставаясь формально независимыми, вынуждены полностью подчинять свою политику государству—экспансионисту — они попадают в его СФЕРУ ВЛИЯНИЯ.

Думаем, что для вас открытием было то, что волна национализма, что не схлынула и в наши времена, — явление сравнительно недавнее (два века для истории — это и впрямь немного). Этой волне мы обязаны многим — народными сказками и легендами, любовно собранными первыми «националистами», возвышающими душу романтическими произведениями поэтов, композиторов, писателей. Но в отношениях между народами он начал порождать столкновения, войны — по причинам, ранее совершенно незнакомым. А когда в руки националистов попало современное оружие, дело обернулось всесветными трагедиями.

У национализма и даже у шовинизма великое множество типов, видов и оттенков. Так где же проходит грань, которая делает человека опасным для окружающих людей других национальностей, для соседних народов? На этот вопрос вам придется отвечать самим…

Давайте теперь посмотрим, какие державы определяли тогда, на рубеже прошлого века, всю мировую политику (пока без Российской империи), что они из себя представляли, какие у них были интересы и цели, как они их пытались добиться. С ними или с их остатками нам придется весь 20 век провести. Мы увидим, как они приходили к краху и распадались, как по-разному теряли все, что у них было, как вновь возрождались, как менялись — так, что их сегодня и не узнать. А пока на старт века выходят…

Вот, например, Великобритания. Страна, роль которой в тогдашнем мире немного напоминает роль США в мире нынешнем — на нее все остальные пытались равняться, ее любили или столь же страстно ненавидели. И ей завидовали. Пережить такой глобальный переворот буквально во всем — индустриальную революцию — и избежать при этом, казалось бы, неизбежных политических катаклизмов, сохранить и монархию, и аристократическую касту правящего класса, и демократически избираемый парламент! Страна, где каждый был «сам по себе» и при этом единую во всяких внешних передрягах. Страна-загадка (и до сих пор, кстати)…

Франция — полный бедлам и во внешней политике, и во внутренней жизни. Такого калейдоскопа из сменяющих друг друга правительств, демократий и диктатур, восстаний и поражений, скандалов и коррупции в 19 веке не знала ни одна европейская страна. И во всем этом там вырос народ, который, когда все эти волны немного поутихли, начал в открытую, страстно и откровенно до драк разбираться — кто он, что для него главное, как жить дальше. Ответы, на заданные тогда вопросы, он сполна будет получать на протяжении всего 20 века.

Германия — символ порядка (знаменитый немецкий «орднунг»!), основательности бюргерского уклада, несколько тяжеловесной, но великой культуры. Всю свою историю немцы прожили, разделенные границами мелких и мельчайших государств, — и вот, впервые объединились, сразу став самой мощной державой на континенте. Чего от них ждать, не знал никто. Но, наверное, тогда никто еще не мог даже предположить, что Германия станет агрессором в самом сердце Европы, что немцы в наступающем 20 веке убьют столько людей. Ради чего? С этим нам придется разбираться чуть позже.

Австро-Венгрия — империя, ныне почти забытая. Ей в наших глазах очень не повезло. Русские постоянно упрекали ее в коварстве и предательствах союзников (простите, но во всех военных коалициях у австрийцев были свои собственные интересы, весьма отличные от интересов их союзников), что они были слабыми и всегда проигрывали (ну, по-первых, мы просто не знаем сколько войн и сражений австрийцы выиграли, а во вторых, самые знаменитые сражения австрийцы проиграли Наполеону — а ему ведь кто только ни проигрывал), ее густо замазал черной краской Ярослав Гашек в знаменитом «Бравом солдате Швейке» (но ведь был он левым чешским националистом, ставшим коммунистом в России — так что, он вряд ли может быть единственным источником впечатлений о габсбургской империи). А Империи к тому времени было уже четыре века…

Это интереснейшее, очень своеобразное, очень по-умному скроенное государство с великолепной, разнообразной, утонченной культурой, с богатейшей и мужественной историей. Потеря Европой Австро-Венгрии дорого обошлась всем (и прежде всего – славянам). А перспективы у центральноевропейской империи были…

Ну, и Соединенные Штаты Америки.

Была такая знаменитая повесть, автор которой задался вопросом — что получится, если группу английских детей из хороших семей вдруг выбросит на необитаемый остров. Там у него было все плохо: раскол на враждующие племена, кровавые разборки, диктатура вождя… В общем, когда ребят спасли, в них оставалось уже мало от цивилизации, которая их вырастила…

За океаном, кажется, сама История провела аналогичный эксперимент. Но результаты высадки на пустынном берегу нескольких групп англичан привели в итоге к несколько иным результатам, нежели писательская выдумка…

Колонисты на английской и протестантской закваске вырастили на пустом месте, практически с нуля страну, которая стала лидером сначала западного, а затем и всего мира. Страну, в которую миллионами ринулись люди со всей Европы, страну, в которую и сейчас мечтают попасть из всех частей света, страну, в которой местное, общинное самоуправление важнее, чем федеральное правительство, страну, в которой люди работают не только больше всех, но и производительней всех в мире — и живут соответственно.

Наверняка новостью для вас стало то, что на рубеже века США, самая промышленно мощная страна мира, не только не играла заметной роли в мировых делах, но и принципиально не желала ввязываться во что-либо, находящееся вне ее границ, или, по крайней мере, в события вне двух Америк.

Вы, наверное, уже обратили внимание на то, что рассказ о Соединенных Штатах Америки сделан в Курсе не совсем «в традициях», – США там получились чуть ли не какие-то «хорошие». Можем заметить в оправдание, что традиции антиамериканизма в нашем отечестве еще сравнительно молоды. Доброжелательный интерес к американцам пережил даже революцию, подкреплен был сотрудничеством в индустриализации, а затем и союзничеством во II Мировой войне (для наших людей предельно конкретным, осязаемым). Все силы госпропаганды по дискредитации всего «заокеанского» обрушились на наши головы лишь тогда, когда США «уперлись» и не допустили расширения сфер влияния сталинского СССР за оговоренные союзниками границы. Причины нынешнего антиамериканизма сложнее (хотя тоже, знаете ли, – «не бином Ньютона»).

На любой вопрос можно смотреть с разных точек зрения, и в каждой из них есть какая-то своя «правда». Отучайтесь от привычки высказываться безапелляционно с абстрактной позиции «конечной истины», пробуйте осознавать, кто и с какой точки зрения что-либо критикует. Или хвалит. В этой теме, например, об англичанах можно рассуждать с точки зрения индийцев, о немцах с точки зрения французов; австрийцев – с точки зрения славян и т. д.

Хотелось бы, чтобы вы внимательно прислушались к одному неглупому человеку, жившему в то же время, о котором мы с вами говорим, к русскому философу Василию Розанову:

«На предмет надо иметь именно 1000 точек зрения.

Не две и не три: а – тысячу.

Это – «координаты действительности».

И действительность только через 1000 точек на нее зрения и определяется»

И к другому философу, жившему за век до описываемых событий, Георгу Гегелю:

«Изучить – значит понять правильность того, что думали другие. Нельзя познать вещи, если изначально исходить из их ложности».

И к еще одному философу, Баруху Спинозе, который высказался на тот же предмет еще в 16 веке:

«Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, а – понимать!»

Это очень поможет нам понять, что же такое случилось в страшном и невероятном 20 веке…

Мир и Россия вступают в ХХ век

Промышленная цивилизация сделала Европу гораздо более единой – все государства были связаны между собой сетью железных дорог; объемы международной торговли резко возросли, а с ними и экономическая взаимозависимость раньше никак не связанных между собой регионов; по телеграфу любые новости мгновенно достигали самых глухих уголков; возникли единые европейские моды и стандарты жизни. Потеряли свое былое значение религиозные споры между католиками и протестантами; дискриминация иноверцев осталась в прошлом. Сблизились законодательства разных стран; границы между государствами стали «прозрачными», и люди беспрепятственно ездили из одной страны в другую.

Но одновременно появилась мощная сила, разъединяющая европейские народы, – национализм.

Национализм. Как ни трудно это сейчас себе представить, понятие «нация» относительно новое. Еще в начале 19 века границы государств на карте Европы имели мало общего с границами расселения народов, и никто не видел в этом ничего ненормального. На протяжении многих веков люди осознавали себя подданными своего государя, жителями своей «малой родины» – Бургундии, Баварии, Ломбардии – но не французами, немцами или итальянцами. Когда тот или иной монарх предъявлял свои права на какие-то земли, он доказывал их не тем, что там живут люди, говорящие на одном с ним языке, а тем, что эти земли когда-то принадлежали его предкам.

В 19 веке ситуация изменилась: именно принадлежность к нации теперь определяла самосознание европейца. При этом нацию стали представлять себе как некую «сверхличность», наделенную собственным сознанием, разумом, волей и точно так же способную страдать от несвободы, как отдельный человек. Появилась идея суверенитета нации, т.е. ее права самостоятельно определять свою судьбу. Отсутствие суверенитета, как и раздробленность нации, стали ощущаться как кровоточащая рана, требующая немедленного лечения.

Философы разных стран размышляли о смысле и предназначении своей нации, о ее своеобразии и месте среди других народов. Школьные учебники истории стали рассказывать не о судьбах королевских династий, а о рождении нации и ее пути к расцвету. Столетие между окончанием наполеоновских войн и началом I Мировой войны породило огромное количество литературы, посвященной «национальным идеям» – германской, французской, итальянской, испанской…

Национализм стал основным источником военных конфликтов в Европе – все войны, которые велись между 1815 и 1914 годами, были так или иначе связаны с процессом национального «размежевания». В ходе этих войн объединились Германия и Италия, получили независимость от Османской империи и создали собственные государства греки, болгары, румыны, сербы, черногорцы. Постепенно в массовом сознании все прочнее укреплялась мысль, что каждая нация должна иметь свое собственное отдельное национальное государство. Старые многонациональные империи – Австро-Венгерская, Османская и Российская, – сложившиеся еще в «донациональную» эпоху, испытывали все большие трудности из-за сталкивающихся национальных амбиций входящих в их состав народов.

Шовинизм. В первой половине 19 века национализм был романтически-революционным: его острие было направлено не против других народов, а против «тиранов-угнетателей». Но после обретения национальной независимости националистические чувства не только не ослабевали, но и еще усиливались. В начале 20 века национальные интересы, национальное могущество (или наоборот, национальное унижение) стали занимать огромное место в сознании миллионов европейцев. Воспитание национальной гордости стало необходимым элементом массового школьного образования. Политики всех партий и направлений принялись играть на национальных чувствах, видя в этом самый верный путь к сердцам избирателей.

Национализм повсеместно вырождался в шовинизм – убежденность в превосходстве своей нации над всеми остальными. Взаимоотношения между нациями представлялись по аналогии с конкурентной борьбой на рынке (или с дарвиновской борьбой за существование биологических видов). Каждый «здоровый национальный организм» должен был, отталкивая локтями соперников, бороться за расширение своей территории. Ареной этого межнационального соперничества стал весь мир.

[Британский премьер-министр маркиз Солсбери в начале 20 века писал: «Грубо говоря, все мировые нации можно разделить на живые и умирающие… слабые государства становятся еще слабее, а сильные – сильнее… Живые нации будут постепенно посягать на территории умирающих, а семена и причины конфликтов между цивилизованными нациями быстро произрастать»]

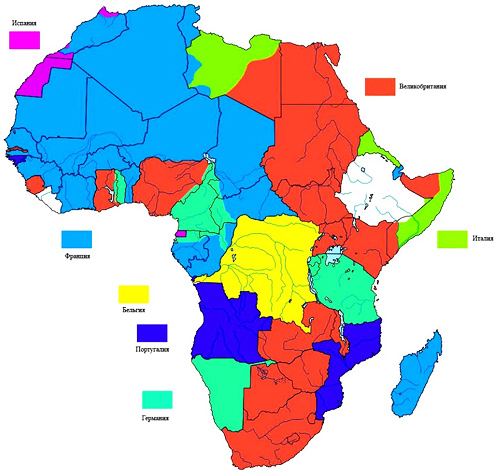

Империализм: «второе дыхание». Разрушая старые европейские империи, национализм одновременно способствовал образованию новых – колониальных империй. В 19 веке Европу охватила настоящая лихорадка колониальных захватов.

Европейские купцы постепенно проникали во все уголки земного шара еще с 16 века, но до промышленного переворота они были более заинтересованы в приобретении заморских товаров, чем в продаже своих – Запад тогда еще мало что мог предложить Востоку. В 19 веке ситуация резко переменилась. Теперь речь шла уже не просто о выгодной торговле – перед промышленно развитыми державами окружающий мир предстал гигантским рынком сбыта, «непаханой целиной», ждущей хозяйственного освоения и приложения европейских капиталов и предприимчивости.

Раньше торговцев мало интересовали внутренние порядки тех народов, с которыми они имели дело; теперь предприниматели нуждались в надежных гарантиях своих капиталовложений, а следовательно, в соответствующей администрации и законах. Поэтому степень вмешательства европейцев во внутренние дела других народов резко усилилась; «освоение» мира стало делом государственным и к концу 19 века превратилось в главное направление внешней политики всех промышленно развитых держав.

В Европе пробудившееся национальное сознание народов препятствовало экспансии любой, даже самой могущественной державы. Но остальной мир еще был полностью открыт для такой экспансии: там европейцам противостояли не сплоченные нации, а слабые, остро нуждающиеся в деньгах, часто враждующие друг с другом, и нередко презирающие собственный народ властители. Подчинить их своему влиянию, а потом и полному контролю обычно не составляло большого труда. Технологическое (прежде всего, военное) преимущество европейцев делало некогда великие цивилизации Востока беззащитными. Даже небольшие западные страны сумели установить свой контроль над обширными территориями (например, Бельгия объявила своей колонией бассейн реки Конго в Африке, а Голландия – огромную Индонезию). К началу 20 века за пределами Европы и Америки почти не осталось народов, сохранивших национальную независимость.

Экономические выгоды были далеко не единственным (а нередко и не главным) побудительным мотивом, втягивающим государства в колониальную гонку. Устройство эффективно работающей администрации в далеких землях было дорогим удовольствием, колонии требовали больших расходов, которые далеко не всегда окупались. Новые территории захватывались не столько ради сегодняшней (и часто сомнительной) выгоды, сколько из боязни опоздать и завтра отстать от конкурентов.

Авантюристы-торговцы, не успев даже толком разведать новую территорию, требовали от своих правительств ее юридического закрепления в качестве колонии. Для того, чтобы объявить любой район Африки своей колонией, претендующее на него государство должно было лишь объяснить своим конкурентам, зачем ему эта земля понадобилась, и доказать, что метрополия реально осуществляет управление ею.

Обладание собственной колониальной империей на рубеже 19–20 веков считалось делом национального престижа, непременным признаком «великой державы».

Великие державы. Весь мир к началу 20 века зависел от Европы. В самой же Европе судьбами мира распоряжались несколько «великих держав».

Великие державы – это не просто сильные в экономическом и военном отношении государства, а страны, стремящаяся свою силу постоянно демонстрировать и доказывать, активно вмешиваясь во все международные дела.

США, например, великой державой не считались: хотя уже в начале 20 века они были самой богатой и промышленно развитой страной мира, но при этом они имели маленькую армию и старались не вмешиваться в «большую» мировую политику. Напротив, Италия не обладала ни экономической, ни особой военной мощью, но очень активно действовала на международной арене, добиваясь, чтобы и ее все считали «великой державой».

Реально европейская и мировая политика находилась в руках пяти держав – Великобритании, Германии, Франции, России и Австро-Венгрии.

Эти государства ревниво следили друг за другом, и если одно из них получало возможность «слишком» усилить свои позиции, остальные готовы были объединиться, чтобы помешать этому.

Так было в 1878 году, когда Англия, Франция, Германия и Австро-Венгрия не дали России единолично воспользоваться плодами ее победы над Османской империей в очередной русско-турецкой войне и захватить Стамбул с черноморскими проливами; так было всегда, когда какая-либо из держав намеревалась обзавестись новой колонией (остальные требовали себе обязательных «компенсаций»). Когда Япония впервые вышла на международную арену, разбив в 1895 году китайскую армию, европейские державы дружно отобрали и разделили между собой практически все плоды ее военной победы.

Слабые, но «соблазнительные» для европейцев государства (такие как Китай, Османская империя, Персия, Афганистан) сохраняли свою (хотя и весьма относительную) независимость только благодаря этой «ревности» великих держав друг к другу.

Великобритания была лидером колониальной гонки и во многом «эталоном» для других европейских держав – англичанам завидовали, у них учились. Обширные британские колонии во всех частях света к началу 20 века составляли с метрополией единый экономический организм. 80% необходимого англичанам продовольствия завозилось морем из колоний, и во многом благодаря этому Англия стала самой «городской» страной мира (в начале 20 века в городах жило уже 75% ее населения). Британская промышленность всегда была в достатке обеспечена заморским сырьем, в колониях же находила широкий сбыт значительная доля товаров, производимых британской промышленностью.

Империя была не только основой экономического могущества Англии, но и составляла предмет ее национальной гордости, именно в ней нашла свое наиболее полное воплощение «британская идея». Многие англичане искренне думали, что их страна, приобретая все новые и новые колонии и «сферы влияния», выполняет великую миссию – несет свет цивилизации отсталым народам, причем делает это лучше, чем любое другое европейское государство. Они были убеждены в том, что чем больше в мире британских колоний, тем лучше для мира. Англичане гордились тем, что именно их страна первой запретила работорговлю и вообще рабство, что она не допускает такого «беспредела» своих торговцев и чиновников в подвластных странах, как другие, и меньше прибегает к грубо-насильственным методам расширения империи.

Гигантскую империю нужно было охранять от любых посягательств конкурентов, и с этой целью англичане не жалели средств на свои военно-морские силы. Традиционно Британия считала себя в безопасности только в том случае, если ее военный флот превосходил по мощи два следующих за ним флота вместе взятых (это означало, что даже если две европейские державы, имеющие самые мощные военно-морские силы, объединятся против Англии, она сможет обеспечить не только неприступность самих Британских островов, но и защитить морские коммуникации империи). Ради той же цели Британия стремилась не выпускать из своих рук контроля над важнейшими морскими путями (Ла-Манш – Гибралтар – Суэцкий канал – Аден – Сингапур, Кейптаун).

Охраняли свою империю англичане очень активно, наступательно. Стремясь, например, оградить от возможных вторжений Индию, Англия расширяла свое влияние в сопредельных государствах – Афганистане и Персии (Иране); чтобы надежно контролировать драгоценный Суэцкий канал, прочно подчинила себе Египет; для того, чтобы защитить британские интересы в Южной Африке, раздавила там бурские республики и т. д. и т. д.

Франция пережила за столетие четыре революции, дважды вводила республиканское правление, сменила на королевском и императорском престоле три династии, испытала страшное поражение от Пруссии и германскую оккупацию, после чего, наконец, в 1870 году в третий раз – и уже окончательно – стала республикой. В первые десятилетия своего существования эта «третья республика» переболела всеми «болезнями» молодой демократии.

Общество сотрясали следовавшие один за другим громкие политические скандалы: торговля государственными наградами в президентском дворце, откровенная продажность большинства депутатов парламента, разорение сотен тысяч мелких вкладчиков при крушении жульнических компаний («панама»), продажа секретных документов Генштаба немцам и осуждение по этому делу невиновного («Дело Дрейфуса»)… Все это не раз ставило Францию на грань политического кризиса, раскола общества.

Но самой острой болью для французов оставалось неотмщенное национальное унижение позорно проигранной франко-прусской войны, потеря былого авторитета страны в мире.

Наголову разгромленная объединившейся Германией в 1870 году, Франция потеряла главную базу своей тяжелой промышленности – богатые углем и железной рудой провинции Эльзас и Лотарингию, вынуждена была выплатить победителю огромную контрибуцию. Страна понесла не только материальный и моральный урон, но и потеряла ощущение безопасности – на востоке от нее образовалось мощное германское государство, противостоять которому в одиночку Франция была не в состоянии (многонаселенная Германия могла выставить армию, вдвое более многочисленную, чем французская). Смириться с этим было очень трудно.

Широкой популярностью пользовались требования взять реванш, вернуть Эльзас и Лотарингию, восстановить «величие Франции».

[Однажды это чуть не погубило республику: под реваншистскими лозунгами едва не прорвался к власти в 1887 году военный, стремившийся стать диктатором Франции, – генерал Буланже. Он триумфально выиграл муниципальные выборы в нескольких округах, включая Париж, и, доказав таким образом свою популярность, мог совершить военный переворот – но сдали нервы: испугавшись слухов о готовящемся своем аресте, генерал сбежал за границу, где вскоре застрелился]

Приобретение колоний стало для Франции в первую очередь способом восстановления национального престижа. Экономика страны (в отличие от британской) не слишком нуждалась в колониях: французской промышленности еще вполне хватало внутреннего потребительского рынка, а банкирам – денежных рынков европейских стран. Военные экспедиции и содержание колониальной администрации стоили дорого и не окупались прибылями от торговли с колониями. В целом Франция расширяла свою империю чуть ли не «себе в убыток» – но национальный престиж перевешивал чисто материальные соображения.

[Когда в 1881 году Франция установила контроль над Тунисом, все газеты вынесли на первые полосы торжествующее восклицание премьер-министра: «Ура! Мы снова стали великой державой!»]

За последнюю треть 19 века Франция расширила свои владения более чем в десять раз. В процессе этого расширения она не раз конфликтовала с Англией, но до серьезного столкновения дело так и не дошло. Миновали те времена, когда для Франции главной соперницей в Европе была Англия – теперь у нее был другой враг.

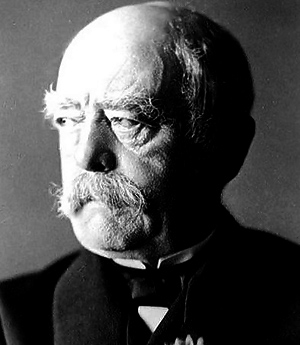

Германия. Объединитель Германии и ее первый канцлер (глава правительства) Отто фон Бисмарк понимал, что, разгромив Францию, его страна тоже не может чувствовать себя в безопасности. Сама по себе Франция была не слишком опасна, но она непременно присоединилась бы к любому государству, с которым у Германии испортились бы отношения. И Бисмарк посвятил всю свою энергию и дипломатическую изобретательность именно тому, чтобы лишить Францию возможных союзников. Ради этого во внешней политике он действовал очень аккуратно, старался не нажить своей стране врагов в Европе, стремился поддерживать добрые отношения со всеми великими державами.

В это время Европа переживала настоящую лихорадку колониальных захватов. В Германии также были влиятельные круги, стремившиеся включиться в эту гонку и требовавшие от правительства поддержать их. Однако Бисмарк готов был уступать подобным требованиям лишь в тех случаях, когда это не обостряло отношений с возможными в будущем союзниками Франции: Англией и Россией. Он считал, что погоня за колониями является для Германии непозволительной роскошью до тех пор, пока она не обеспечит себе гораздо более необходимого: прочной безопасности в Европе [по словам Бисмарка, захватывая колонии, Германия «уподобилась бы польскому шляхтичу, у которого есть соболья шуба, но нет ночной рубашки»].

Пока был жив первый кайзер (император) объединенной Германии Вильгельм I, Бисмарк крепко держал внешнюю политику страны в своих руках. Его усилия приносили плоды: Германии удалось заключить союз с Австро-Венгрией и Италией («тройственный союз»), а ни одна из великих держав военной союзницей Франции не стала.

Однако в 1888 году Вильгельм I умер. Новому кайзеру – молодому и амбициозному Вильгельму II – политика Бисмарка казалась слишком ограниченной, «старомодной», лишенной «мирового размаха». В 1890 году он отправил старого канцлера в отставку и взял бразды правления в собственные руки.

Вильгельм II и его новые министры считали, что стране, имеющей самую сильную сухопутную армию на континенте и самую мощную тяжелую промышленность (по производству стали Германия к концу 19 века вышла в европейские лидеры), не пристало, как «бедной родственнице», стоять в стороне, пока другие делят мир.

Германия успела принять участие в разделе Африки, «закрепив» за собой Того, Камерун и Намибию. Но в начале 20 века былого простора для экспансии уже не было, и сильнейшая промышленная держава Европы чувствовала себя «обделенной».

Австро-Венгрия. Престарелый император Франц-Иосиф Габсбург правил государством, в котором большинство населения составляли не австрийские немцы, а венгры и славяне (чехи, словаки, словенцы, боснийцы, хорваты, украинцы, поляки, сербы). Из всех народов империи равноправия с австрийцами смогли добиться только венгры. В 1867 году Австрийская империя была преобразована в двуединую монархию Австро-Венгрию с двумя государственными языками, двумя парламентами, двумя правительствами, отдельными австрийской и венгерской армиями (общими для Венгрии и Австрии остались император, финансы и внешняя политика).

Полученное венграми равноправие подхлестнуло национальные чувства славянских народов Австро-Венгрии. Понимая, что рост славянского национализма ставит под угрозу само существование империи, и австрийское, и венгерское правительства ограничивали применение национальных языков не только в госучреждениях, но и в школах, пытаясь таким образом добиться ассимиляции («растворения») славян.

Были в империи и более масштабно мыслящие политики. Например, наследник имперского престола эрцгерцог Франц-Фердинанд был убежден, что единственный способ сохранить и укрепить «лоскутную монархию» Габсбургов – превратить ее из «двуединой» в «триединую», где третьим элементом будет славянское государство, наделенное такими же правами, как Австрия и Венгрия. Однако уступки имперского правительства славянам (например, признание чешского языка вторым государственным в Австрии в 1897 году) вызывали яростный отпор немецкоговорящего населения. Лавирование между враждебными друг другу национализмами требовало от имперских властей большого политического искусства и дальновидности.

Соединенные Штаты Америки. В начале 20 века в мире была лишь одна промышленно развитая и богатая страна, не имевшая имперских амбиций. Само слово «империя» звучало здесь не гордо, как в Европе, а осуждающе (примерно так, как оно звучит в наши дни).

«Национальная идея» Америки, сплачивавшая разноплеменных иммигрантов в единый народ, не походила на британскую, французскую, германскую или русскую. Граждане этой страны гордились не мощью своего государства, а скорее его слабостью – и собственной свободой. Величие своей страны американцы видели не в военной мощи и способности диктовать другим свои решения, а в осуществлении «американской мечты» – свободный труд свободного человека на свободной земле.

Поскольку ничье военное нападение США не грозило, ни одно правительство не смогло бы заставить ее налогоплательщиков раскошелиться на мало-мальски приличную армию, и любой кандидат на выборах был бы освистан и провален, заяви он о своем намерении заключить с какой-либо страной военный союз. «Национальные интересы» понимались в США как обеспечение мира, безопасности и свободной торговли для граждан страны. Лучшим способом обеспечения этих национальных интересов признавалась политика невмешательства ни в конфликты за пределами Америки, ни в дипломатическую игру европейских великих держав – как бы ни пытались их туда втравить «коварные империалисты».

В 19 веке население США выросло с 5 до почти 100 миллионов человек. Весь век через Атлантику шло, пожалуй, самое грандиозное в мировой истории переселение. Но это было не движение целых народов, а исход из Европы огромного числа отдельных людей (или семей), каждый из которых принял решение «начать жизнь сначала». Высадка их на восточном побережье Северной Америки была не концом, а только первым этапом долгого, часто опасного пути вглубь континента и тяжкой работы, – десятки тысяч фургонов вооруженных переселенцев медленно продвигались на закат солнца, на индейские территории, на «дикий Запад». За столетие переселенческий поток достиг тихоокеанского побережья и широко разлился по земле, не знавшей ни плуга, ни господина.

(1862) Гомстед-акт и начало массового заселения Дикого Запада в США

Здесь не было ни аристократии, ни особого «образованного класса», судьба человека здесь не зависела от его происхождения. Маленькая община, к которой он принадлежал, и местное самоуправление значили в жизни рядового американца гораздо больше, чем государство. Если человек не нарушал уголовный закон, он мог вообще не сталкиваться с властями в своей повседневной жизни.

«Американская мечта» – общество равных возможностей, где каждый добивается успеха в меру своих талантов и трудолюбия, – вдохновляла миллионы людей работать не покладая рук, и уже в начале 20 века США стали богатейшей страной мира. Эта страна без «исторического наследия» оказалась идеальной почвой для новой промышленной цивилизации.

(1861-1865) Гражданская война в США. Ликвидация рабства

(1865-1914) «Вторая промышленная революция» в Европе и США

В 1914 году США уже производили больше промышленной продукции, чем Англия, Франция и Германия, вместе взятые. 60% населения США были заняты в сельском хозяйстве, но это были не стремящиеся к самодостаточности и чуждые промышленным городам крестьяне (как на европейском континенте), а предприимчивые и динамичные фермеры. Соединенные Штаты были единственной страной, не знавшей ни общинного крестьянства, ни земельной аристократии, ни культурной пропасти между городом и деревней. Фермерское хозяйство изначально работало в большей мере на рынок, чем на себя. Все сельскохозяйственные земли находились в частной собственности.

Не только федеральное правительство, но и правительства отдельных штатов были лишены возможности как-либо вмешиваться в экономическую жизнь страны. Вся их роль сводилась к наблюдению за тем, чтобы никто не нарушал правил «честной конкуренции». «Нечестной конкуренцией» считалось не только мошенничество или монополия, позволяющая диктовать свои цены на рынке, но и объединение рабочих в профсоюзы для совместной забастовочной борьбы (не нравится зарплата – поищи другого хозяина, но не пытайся нарушать законы свободного рынка! [в начале 20 века в профсоюзах состояло меньше 5% американских рабочих]). Государство не занималось ни образованием, ни медициной, ни социальной помощью. Бедным помогали многочисленные религиозные благотворительные организации; из частных фондов финансировались и научные исследования, и образовательные программы.

Неизбежная жестокость свободной и неограниченной конкуренции несколько смягчалась общей религиозностью. В мировоззрении американцев, несмотря на смешение всех языков, рас и обычаев, по-прежнему господствовал заложенный еще «отцами-основателями» государства дух протестантских общин. Все вероисповедания были равноправны, но в условиях полной религиозной свободы «опротестантивались» даже католические и православные приходы. В Америке приживались все виды национальных кухонь, костюмов, искусств – но выжить и найти свое счастье в этой стране, полюбить ее как свое отечество мог лишь человек, проникшийся протестантским духом свободы, личной ответственности и собственного достоинства.

Крупная промышленность начала расти в США позже, чем в Европе: до тех пор, пока не были заселены все свободные земли на Западе, для фабрик просто не было достаточного количества рабочих рук. Промышленный бум начался лишь после того, как освоение «дикого Запада» закончилось, и вновь приехавшие иммигранты уже не могли получить свободный земельный участок. Однако и после этого рабочие руки в США были дороги и дефицитны, прислугу могли нанять только очень богатые люди, и не случайно именно в этой стране уже в начале 20 века появились приспособления, экономящие домашний труд (электрические утюги, стиральные машины, одноразовая посуда и т.п.).

К началу 20 века «романтический период» истории США (освоение «дикого Запада», войны с индейцами, гражданская война между Севером и Югом, «золотая лихорадка») остался позади. Сложилась относительно упорядоченная и эффективная система государственной власти, споры стали гораздо чаще разрешаться в судах, чем с помощью оружия. Однако и федеральное правительство, и правительства отдельных штатов были несравнимы по силе с местным самоуправлением и свободными объединениями граждан. Оборотной стороной свободы и самоуправления были сохраняющееся, несмотря на Конституцию, бесправие черного населения Юга, бессудные расправы («линчевания») и Ку-Клукс-Клан. Слабое и «дешевое» государство, не имеющее ни достаточных сил, ни денег, ни полномочий для насилия над народом, было частью американской «национальной идеи».

Общая атмосфера колониальной гонки не могла совсем не затронуть американских политиков – на рубеже 19–20 веков они впервые заинтересовались мировыми делами. Американские военные опасались, что экспансия европейских великих держав может распространиться и на окружающие США страны Карибского бассейна и Центральной Америки. Единственным выходом, по их мнению, было установление над этими территориями контроля США.

[Еще в 1823 году была провозглашена «доктрина Монро», ставшая принципиальной основой американской внешней политики вплоть до 1918 года. В соответствии с ней мир должен быть разделен на две системы – европейскую и американскую. США заявляли о своем невмешательстве в дела Восточного полушария, и требовали такого же невмешательства европейских держав в дела Нового Света]

В 1898 году США поддержали на Кубе восстание против испанских колониальных властей, выиграли войну с Испанией и получили возможность распоряжаться судьбой ее бывших колоний. Куба была объявлена независимой, а роль «гаранта» этой независимости США взяли на себя: на острове были построены американские военно-морские базы, а американо-кубинский мирный договор предусматривал право США вмешиваться во внутренние дела Кубы в случае каких-либо политических кризисов. Другой карибский остров – Пуэрто-Рико – был просто аннексирован, как и «стратегически важные» острова в Тихом океане – Гавайи и Филиппины.

Однако имперская политика, пусть и оправдываемая заботой о безопасности, с самого начала вызывала сильную оппозицию внутри страны. Очень многие американцы были убеждены, что они смогут сохранить свою свободу лишь в том случае, если не будут покушаться на свободу других народов: «Наш образ правления, наши традиции, наши нынешние интересы и наше будущее благоденствие – все это запрещает нам вступать на путь завоеваний». Общественное мнение эффективно сдерживало имперские поползновения политиков и военных, и до I Мировой войны США в число «великих держав» так и не вошли.

Читать дальше:

ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

И. Голобородько, из книги «Турция»:

«[Тур ецкая цензура] не допускала к обращению в стране сколько-нибудь серьезных сочинений по философии и богословию, приходила в ужас при виде исторических исследований, ненавидела европейских классиков и с подозрением смотрела на ученые энциклопедии… Запрещалось печатать произведения, в которых встречаются слова: свобода, право, сила, мужество, равноправие, преследование, соединение, царь, дворец, оружие, кровопролитие, тирания, герой и множество других. Слово «звезда» предписывалось даже в астрономии заменять словом «светило», потому что звезда привела волхвов поклониться Иисусу Христу, и это может служить поощрением для христиан, евреев ожидать Избавителя. Слова эти запрещено было употреблять даже в самых благонамеренных сочетаниях»

ецкая цензура] не допускала к обращению в стране сколько-нибудь серьезных сочинений по философии и богословию, приходила в ужас при виде исторических исследований, ненавидела европейских классиков и с подозрением смотрела на ученые энциклопедии… Запрещалось печатать произведения, в которых встречаются слова: свобода, право, сила, мужество, равноправие, преследование, соединение, царь, дворец, оружие, кровопролитие, тирания, герой и множество других. Слово «звезда» предписывалось даже в астрономии заменять словом «светило», потому что звезда привела волхвов поклониться Иисусу Христу, и это может служить поощрением для христиан, евреев ожидать Избавителя. Слова эти запрещено было употреблять даже в самых благонамеренных сочетаниях»

Из программы реформистского движения «младотурок», 1895 год:

«Мы стремимся работать не для свержения правящей династии, существование которой мы считаем необходимым для поддержания порядка, но для распространения прогресса и достижения его победы мирным путем… Мы хотим идти по пути цивилизации, но мы решительно заявляем, что мы пойдем этим путем, укрепляя османский элемент, уважая присущие ему условия существования. Мы намерены сохранить особенности нашей восточной цивилизации, заимствовав у Европы только основные результаты развития науки, только то, что действительно необходимо…»

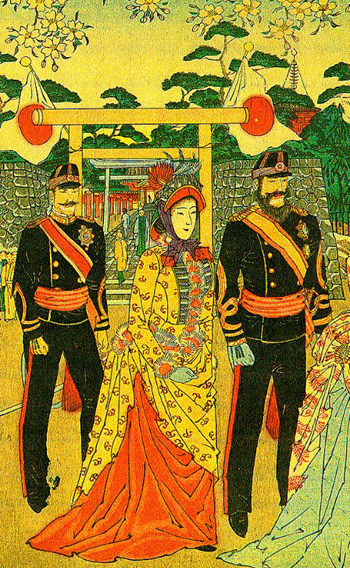

ЯПОНИЯ

Г. Востоков, историк, 19 век:

«В японце мы находим малопонятное для нас сочетание артистичности натуры с отсутствием чувства личности. У нас артистическая натура неразрывно связана с сознанием своей индивидуальности, своей личной особности и своей личной самоценности, но у японцев сознание особности и мерило ценности прилагаются… к индивидуальности не личной, а собирательной, каковою является нация. И это чувство национального самосознания обостряется до болезненности…»

Джон Гренвилл, английский историк:

«Одну из главных особенностей Японии нужно искать в ее истории – это грубое пренебрежение правами личности, особенно, когда речь идет о защите национальных интересов и противостоянии Западу. Естественно, что реакция японцев на западное отношение к ним, как к представителям низшей расы, выражалось в стремлении утвердить свое превосходство над европейцами»

Мотоори Норинага, японский философ, конец 18 века:

«…Поскольку наша страна является родиной богини Аматерасу, божественной, где правит императорская династия, главной и основной среди других держав, то все они должны почитать божественную страну и подчиняться ей, все в мире должны следовать ее истинному Пути. Однако в иностранных государствах до сих пор не знают об изложенных выше особенностях нашей родины… [Жители иностранных государств] даже не могут предположить, что истинный Путь существует только в божественной стране, и болтают всякий вздор. Все это достойно большого сожаления!

«…Поскольку наша страна является родиной богини Аматерасу, божественной, где правит императорская династия, главной и основной среди других держав, то все они должны почитать божественную страну и подчиняться ей, все в мире должны следовать ее истинному Пути. Однако в иностранных государствах до сих пор не знают об изложенных выше особенностях нашей родины… [Жители иностранных государств] даже не могут предположить, что истинный Путь существует только в божественной стране, и болтают всякий вздор. Все это достойно большого сожаления!

Причина [появления подобных суждений] заключается в том, что в чужеземных государствах не передаются со времен древности старинные предания и легенды. Когда в иностранных государствах не знают во всех подробностях [изложенные выше особенности нашей страны], то тут уж ничего не поделаешь – ведь там нет старинных преданий и легенд. Но разве не досадно, что хотя у нас и существуют старинные предания и легенды, люди не знают их и верят во всякие нелепые чужеземные учения, упорно их придерживаются и относятся с почтением к странам западных варваров, где, в сущности, нет ничего хорошего. Допустим даже, что иностранные учения лучше наших, но вместо того, чтобы следовать учениям чужой страны,.. правильнее было бы верить в предания и легенды своей родины, тем более, что все иностранные учения по своей сути ложны, а предания и легенды нашей родины истинны»

Сигэки Тояма, японский историк:

«Образование должен получить весь народ: аристократия, дворянство, крестьяне, ремесленники, торговцы и женщины. В деревнях не должно быть ни одной неграмотной семьи, а в семьях – ни одного неграмотного человека»

…Правительство, взяв за образец французскую школьную систему и постановку образования в США, с необычайной энергией и упорством приступило к созданию системы образования.

Вся страна была разделена на 8 больших учебных округов; в каждом округе был создан университет. Учебный округ был разделен на 32 средних учебных района; в каждом районе была образована средняя школа. Средний район в свою очередь был разделен на 210 мелких районов, в каждом из которых была учреждена начальная школа. …

Невиданное распространение школьной сети, которой были охвачены даже самые отдаленные горные деревни, проходило под непосредственным нажимом и принуждением властей»

КИТАЙ

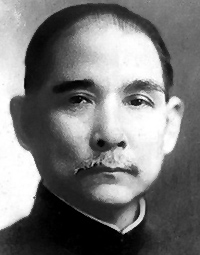

Сунь Ятсен, из Декларации при вступлении на пост временного президента 1 января 1912 года:

«В самом начале строительства китайской республики я с величайшим трепетом принимаю пост временного президента…

Высокие цели революции и воля сограждан обязывают меня отныне отдать все силы и способности осуществлению предначертаний народа, полному уничтожению остатков отвратительного самодержавия»

Хуан Син, один из лидеров китайской революции, из разговора с секретарем российского консульства А. Вознесенским, июнь 1912 года:

«Революция устроена молодыми, свежими силами Китая, которые, как могли, применили великие идеи Запада к китайской жизни.

Когда по общему настроению в стране стало видно, что старому режиму пришел конец… и что никакие победы горсти маньчжурских солдат не остановят естественного хода вещей, тогда один за другим крупнейшие сановники Империи стали переходить на сторону республики. Началось повальное предательство своего правительства. Большинство подобных сановников, по большей части одной ногой стоящих уже в гробу, руководствовались, как я думаю, только одним соображением: не потерять своего доходного места…

Как бы ни была основательна ломка строя, мы не могли обойтись, скажем, временно без опытных чиновников старого режима…

К сожалению, дело приняло такой оборот, которого не ожидали и самые умеренные люди. Не только специальные отрасли государственной машины республики, но вдруг самое введение нового режима, насаждение новых идей и все руководство административной жизни Китая оказались в руках этих посаженных революцией чиновников…

Вместо ответа на простой вопрос, что делать дальше, как своими силами спасти отечество, – вдруг перед великой нацией поставили задачу какой костюм носить чиновникам? Как из европейского займа обеспечить жалование сановникам?»

ИМПЕРИАЛИСТЫ

Сесил Родс, английский предприниматель в Южной Африке, имперский кумир Великобритании конца 19 века:

«Любой мастеровой должен осознать, что пока он не овладеет мировыми рынками, он будет жить впроголодь… Рабочий должен понять, что, если он хочет жить, он должен держать в своих руках мир и мировую торговлю и что он – конченный человек, если даст миру выскользнуть из своих рук».

«Любой мастеровой должен осознать, что пока он не овладеет мировыми рынками, он будет жить впроголодь… Рабочий должен понять, что, если он хочет жить, он должен держать в своих руках мир и мировую торговлю и что он – конченный человек, если даст миру выскользнуть из своих рук».

«Я был вчера в лондонском Ист-Энде я посетил собрание безработных. Услышав там душераздирающие речи, которые были сплошным криком: Хлеба! Хлеба! – я, идя домой и размышляя о виденном, убедился более, чем прежде, в важности империализма… Моя заветная идея – решение социального вопроса, а именно: чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров, производимых на фабриках и в рудниках. Империя, я всегда говорил это, есть вопрос желудка»;

«Мир почти весь поделен, а то, что от него осталось, сейчас делится, завоевывается и колонизуется, Как жаль, что мы не можем добраться до звезд, сияющих над нами ночью в небе! Я бы аннексировал планеты, если бы смог; я часто думаю об этом»

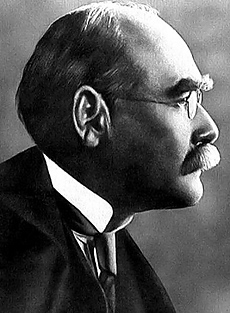

Редьярд Киплинг, английский поэт (подстрочник стихотворения “Бремя белых”):

«Примите бремя белого человека, пошлите своих лучших сынов служить нуждам ваших подданных, этих угрюмых племен, полу-дьяволов, полу-детей. Вы пожнете старинную жатву: ненависть тех, кого вы благодетельствуете. Терпеливо учитесь маскировать угрозу и сдерживать гордыню. Вам предстоит не власть расфуфыренных князьков, но тяжкий труд слуг и мусорщиков, проза повседневности. Жестоко воюйте ради мира, накормите голодных, заставьте болезни отступить. И когда ваша цель будет уже близка, вы увидите, как леность и варварское безумие сведут все ваши усилия к нулю».

Остин Чемберлен, английский политик, 1903 год:

«Все наше положение в Индии основано на убеждении, что мы отличаемся от туземцев… Мы не можем допустить равенства. Белый человек не должен подчиняться правлению «цветных»

Джозеф Чемберлен, английский политик:

«Организ овать империю, можно даже сказать, создать империю, более грандиозную и более способную обеспечить мир и цивилизацию, чем любая империя, которую когда-либо знала история, – это мечта, если хотите, но мечта, которой никто не должен стыдиться»

овать империю, можно даже сказать, создать империю, более грандиозную и более способную обеспечить мир и цивилизацию, чем любая империя, которую когда-либо знала история, – это мечта, если хотите, но мечта, которой никто не должен стыдиться»

А. Милнер, верховный комиссар в Южной Африке, 1900-е годы:

«Когда мы, называющие себя империалистами, говорим о Британской империи, мы думаем о группе государств, независимых уже в своих местных делах, но связанных воедино для защиты их общих интересов и развития общей цивилизации и таким образом объединенных в постоянный органический союз. Мы полностью признаем, что владения нашей короны в их сегодняшнем виде являются лишь сырым материалом для такого союза»

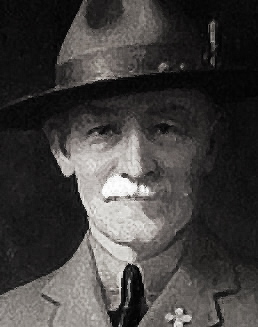

Роберт Баден-Пауэл, основатель подростковой организации бойскаутов:

«Не опозорьтесь, как те молодые римляне, которые прошляпили империю своих предков из-за того, что были слабыми лодырями без силы и патриотизма. Будьте мужественны! Будьте героями! Каждый на своем месте и будьте мужественны!»;

«Мы все должны быть кирпичиками в стене великого предприятия – Британской империи…»

Джером Джером, английский писатель:

«Многие уверены, что все счастье людей – в пространстве, то есть чем обширнее страна, тем лучше в ней жить. Воображают, что самый счастливый француз не может равняться с самым неудачливым англичанином, потому что Англия обладает гораздо большим количеством квадратных миль, чем Франция. А каким жалким по этой теории должен чувствовать себя в сравнении, например, с русским мужиком швейцарский крестьянин, глядя на карту Европейской и Азиатской России!..»

«Многие уверены, что все счастье людей – в пространстве, то есть чем обширнее страна, тем лучше в ней жить. Воображают, что самый счастливый француз не может равняться с самым неудачливым англичанином, потому что Англия обладает гораздо большим количеством квадратных миль, чем Франция. А каким жалким по этой теории должен чувствовать себя в сравнении, например, с русским мужиком швейцарский крестьянин, глядя на карту Европейской и Азиатской России!..»

Федор Тютчев, поэт и дипломат:

«Москва и град Петров, и Константинов град –

Вот царства русского заветные столицы…

Но где предел ему? и где его границы –

На север, на восток, на юг и на закат?

…

…Семь внутренних морей и семь великих рек…

От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,

От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная…

Вот царство русское… и не прейдет вовек…»

1848 или 1849

Петр Вяземский, поэт:

«Мне… уже надоели эти географические фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и проч. Что же тут хорошего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от мысли до мысли пять тысяч верст…»

Николай Данилевский, геополитик, 60-еоды 19 века:

«Итак, с какой бы стороны мы не подступали к делу, – Всеславянская федерация с Россиею во главе, со столицею в Царьграде, – вот единственно разумное, осмысленное решение великой исторической задачи, получившей в последнее время название Восточного вопроса»;

«Всеславянский союз должен бы состоять из следующих государств:

Русской империи с присоединением к ней всей Галиции и угорской Руси.

Королевства Чехо-Мораво-Словакского…

Королевства Сербо-Хорвато-Словенского…

Королевства Болгарского…

Королевства Румынского…

Королевства Эллинского с присоединением к нынешнему его составу… всех островов Архипелага, Родоса, Крита, Кипра и малоазийского побережья Эгейского моря…

Королевства Мадьярского…

Царьградского округа с прилегающими частями Румынии и Малой Азии…

Такой союз, по большей части родственных по духу и крови народов, в 128 миллионов свежего населения, получивших в Царьграде естественный центр своего нравственного и материального единства, – дал бы единственно полное, разумное, а потому и единственно возможное решение Восточного вопроса»

Александр Извольский, министр иностранных дел России – начальнику Генштаба, 1906 год:

«Устранение вековой англо-русской розни, приковывавшей наши силы к дальне- и средневосточным театрам, позволит нам, когда наступит время, приложить эти силы к решению тех великих исторических задач, которые мы имеем на Ближнем Востоке»

Из статьи в «Военном сборнике» за 1868 год:

«Занятие среднеазиатских земель совершено нами далеко не из одной суетной страсти к легким завоеваниям и громким победам. Мы идем на восток в силу неизбежного естественного закона цивилизации: народы образованные никогда не уживались рука об руку с варварами, и если первые чувствовали в себе силу и мощь, то всегда высылали к последним своих пионеров для водворения между ними общечеловеческих понятий о государстве и обществе. Такими пионерами от нас в Средней Азии, безусловно, следует считать наши доблестные войска, и вот почему ошибаются те, кто считает здешние победы легкими, а награды за них щедрыми. Сущность дела не в громких победах, а в той самоотверженной, тяжелой работе, которую выполняют наши войска во имя просвещения далекого, темного и полудикого Востока»

Александр Горчаков, канцлер Российской империи, 1864 год:

«Все более и более продвигаться в глубь далеких стран, где расстояния с каждым сделанным шагом увеличивают затруднения и тягости… Такова была участь всех государств, поставленных в те же условия: Соединенные Штаты – в Америке, Франция – в Алжире, Голландия – в своих колониях, Англия – в Ост-Индии – все неизбежно увлекает на путь того движения вперед, в котором менее честолюбия, чем крайней необходимости и где величайшая трудность состоит в уменьи остановиться»

Сергей Витте, российский государственный деятель:

«При таком положении дела, видя, что его величество не уступит и если мы не заключим договорных условий относительно передачи нам Квантунской области, то произойдет высадка наших войск и в случае сопротивления кровопролитие, я вмешался в дело, а именно: телеграфировал агенту министерства финансов.., что я прошу его повидаться с Ли Хун-чжаном и с другим сановником Чан Ин-хуаном и посоветовать им от моего имени оказать влияние на то, чтобы соглашение, нами предложенное, было принято, причем я пообещал как первому, так и второму сановнику значительные подарки, а именно – первому 500 000 руб., а второму – 250 000 руб.

Таким образом совершился тот роковой шаг, который повлек за собой все дальнейшие последствия, кончившиеся несчастной для нас японской войной и затем и смутами. Этот захват нарушил все наши традиционные отношения к Китаю и нарушил их навсегда.

Захват и события, которые явились последствием их, привели Китай к тому положению, в котором он находится и ныне [1911 г.], т. е. к тому, что на днях должна рухнуть Китайская империя и водвориться республика, которая есть результат вспыхнувшей среди китайцев междоусобной войны. Несомненно, эта междоусобица и падение Китайской империи произведут такой громадный переворот на Дальнем Востоке, что последствия этого будут ощущаться и нами и Европой еще десятки и десятки лет»

Вильгельм II, из письма Николаю II, 1904 год:

«…Россия, подчиняясь законам экспансии, должна стремиться выйти к морю и иметь незамерзающую гавань для своей торговли. В силу этого закона она вправе претендовать на полосу берега, где находятся такие гавани (Владивосток, Порт-Артур). Hinterland [лежащие вокруг них земли] должен быть в твоих руках для того, чтобы можно было построить железные дороги, необходимые для подвоза товаров к портам (Маньчжурия)… Поэтому для всякого непредубежденного человека ясно, что Корея должна быть и будет русской. Когда и как – до этого никому нет дела и касается только тебя и твоей страны»

Э. Бассерман, лидер национал-либеральной партии Германии, из выступления в рейхстаге, 1911 год:

«…Суть дела в том, что у цивилизованных народов столь быстро растет население, что мы должны расширять свой экспорт, давать выход своей промышленной продукции и многочисленным энергичным и трудолюбивым людям, способным развернуть свою деятельность за рубежом»

Вальтер Ратенау, лидер Прогрессивной народной партии Германии, 1913 год:

«Последнее столетие ознаменовалось разделом мира. Горе нам, почти ничего не сумевшим взять и получить!.. На протяжении жизни одного поколения мы не сможем обеспечить питанием и занятостью 100 млн. немцев с полумиллиона квадратных километров собственной земли… Мы не хотим полагаться на милость мирового рынка. Нам нужны земли нашей планеты»

КОЛОНИАЛЬНЫЕ ВОЙНЫ

Чарльз Дарвин, английский биолог:

«В будущем… цивилизованные расы наверняка уничтожат и заменят дикие расы по всему миру»

Описание битвы английского экспедиционного отряда с армией племени зулусов в Южной Африке, из русского военного журнала, 1879 год:

«Дело началось перестрелкой, причем на стороне англичан находились все шансы на успех; но мало-помалу зулусы усилили свои войска, стрелки (англичане) вынуждены были отойти к резервам, которые, в свою очередь, отступили перед значительными массами, им угрожающими. Зулусы двигались в стройном боевом порядке; учащенный огонь английских войск не был в состоянии остановить их; целые десятки людей выбывали из строя, но ряды немедленно смыкались и наступление продолжалось безостановочно; наконец, крылья зулусской армии охватили английский лагерь, и вся масса резерва с криком бросились вперед. Английские войска, расстрелявшие патроны, штыками встретили неприятеля, но не могли остановить его, и тогда-то началось полное избиение англичан. Их потери определяются не менее 60 офицеров, около 500 нижних чинов европейских войск и около 70 человек из туземных войск»

Из дневника французского офицера, участника покорения Западной Африки, 1898 год:

«После окончания боя вся местность представляла ужасное зрелище. Убитые лежали громадными грудами, потоки крови обратились в целые ручьи. От гари, порохового дыма и испарений образовалось целое облако тумана, и громадное побоище как бы представляло собою ужасную шахматную доску, где роковая судьба безжалостною рукою перемешала в страшной, последней игре черных и белых»

«После осады следует штурм… Отдается приказ грабить. Всех захватывают или убивают… Полковник приступает к дележу добычи. Сначала он сам отмечал в записной книжке, но потом отказался, заявив: «Поделите между собой». Делили со спорами и дракой. Затем в путь. Каждый европеец получил по женщине на выбор… Обратно шли переходами по 40 километров вместе с пленными. Детей и всех тех, кто выбился из сил, прикончили ударами прикладов и штыков»

Вильгельм II, из речи перед войсками, направлявшимися в Китай усмирять антиевропейское восстание, 1900 год:

«…Перед вновь возникшей Германской империей стоят великие задачи за морем… И вы… должны преподнести врагу хороший урок. Сойдясь с врагом, вы должны его бить! Пощады не давать! В плен не брать! С теми, кто попадет к вам в руки, не церемоньтесь. Подобно тому как тысячу лет тому назад гунны при своем царе Аттиле прославили свое имя, до сих пор хранимое в сказках и преданиях, так и имя немцев и через тысячу лет должно вызывать в Китае такие чувства, чтобы никогда впредь ни один китаец не дерзнул косо взглянуть на немца!»

Сергей Витте, российский государственный деятель:

«У нас в России в высших сферах существует страсть к завоеваниям, или, вернее к захватам того, что, по мнению правительства, плохо лежит…

Несколько лет до захвата Квантунской области [1898 г.] мы заставили уйти оттуда японцев, и под лозунгом того, что мы не можем допустить нарушения целостности Китая, заключили с Китаем секретный оборонительный союз против Японии, приобретши через это весьма существенные выгоды на Дальнем Востоке, и затем в самом непродолжительном времени сами же захватили часть той области, из которой вынудили Японию после победоносной войны уйти …»

Из письма лейтенанта Петра Вырубова отцу – о подавлении «боксерского» восстания в Китае, 1900 год:

«…Наш генерал-майор Стессель объявил китайцам, что если в Пекине убьют еще хоть одного европейца, то все могилы предков будут уничтожены, а это для китайца нож острый…

Поход Стесселя напоминает собою поход Аттилы: на пути все истребляется начисто, что остается, вырезывают японцы. Как это ни печально, но опыт первых дней войны показал, что иначе невозможно: пробовали щадить и получали в тыл залпы. Вообще китайцы ведут себя не как люди, а как звери, и не обладают никакими нравственными качествами. Драться нашим войскам очень тяжело: сначала китайцы пробовали атаковать громадными массами, но их буквально стерли с лица земли несколькими залпами, предварительно подпустив на близкую дистанцию, теперь они поняли, в чем дело, и не принимают боя, действуют страшным огнем из окопов, которые приходится каждый раз штурмовать…

Мы проходили полем, буквально усеянным разными национальностями, лежали они почти без признаков жизни; тут были и американцы, и индийцы, очень много японцев, пожалуй, больше всех, французы за каких-нибудь два часа потеряли 30 человек от солнечного удара…»

Из приказа генерала Н. Линевича войскам во время карательного похода в Маньчжурию, 1900 год:

«Разгромить Гайджоу за сожжение станции и мостов, наколоть как можно больше китайцев, сжигать все беспощадно»

Георгий Федотов, философ, историк:

«XIX век был одним из величайших веков в истории человечества: одним из самых творческих и, уж конечно, самым гуманным и самым свободным»;

«XIX век был одним из величайших веков в истории человечества: одним из самых творческих и, уж конечно, самым гуманным и самым свободным»;

«…Утвердившись в хозяйстве,.. свобода распространяется быстро на все сферы: политику, быт, семью, воспитание, гигиену, общественную мораль. Всюду ограничивается… значение норм, авторитетов, принуждения, порядка. Общей предпосылкой становится оптимистический взгляд: свободная борьба стихий в личности и обществе сама по себе приводит к гармонии…»;

«Всеобщее счастье должно было родиться из борьбы всех против всех»

УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ ИЛИ БЫЛИ ВАРИАНТЫ?

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:

«Даже при беглом и поверхностном взгляде бросается в глаза, что на всем временн`ом и пространственном протяжении физическая химия возникла и смогла утвердиться лишь в тесном квадрате между Лондоном, Берлином, Веной и Парижем. И лишь в XIX веке. Из этого видно, что экспериментальное знание – одно из самых немыслимых явлений истории. Колдуны, жрецы, воины и пастухи кишели где угодно и когда угодно. Но такая человеческая порода, как ученые-экспериментаторы, очевидно, требует невиданных условий, и ее возникновение куда сверхестественней, чем явление единорога»

«Даже при беглом и поверхностном взгляде бросается в глаза, что на всем временн`ом и пространственном протяжении физическая химия возникла и смогла утвердиться лишь в тесном квадрате между Лондоном, Берлином, Веной и Парижем. И лишь в XIX веке. Из этого видно, что экспериментальное знание – одно из самых немыслимых явлений истории. Колдуны, жрецы, воины и пастухи кишели где угодно и когда угодно. Но такая человеческая порода, как ученые-экспериментаторы, очевидно, требует невиданных условий, и ее возникновение куда сверхестественней, чем явление единорога»

Танидзаки Дзюнъитиро, японский писатель:

«Волей-неволей тянешься рукой к благодетельным дарам цивилизации, находящимися тут же перед глазами. И все-таки при виде их я каждый раз невольно думаю о том, что было бы, если бы на Востоке получила развитие самобытная техническая культура, не имеющая ничего общего с западной. Как отличались бы тогда наши общественные формы от современных.

Например, если бы у нас были собственные физика и химия, то не пошло ли бы совсем иным путем развитие техники и промышленности, основанных на них, не появились ли бы в повседневном употреблении машины, химикалии, технические изделия и пр. более отвечающие нашим национальным особенностям? Да и не только это.

Например, если бы у нас были собственные физика и химия, то не пошло ли бы совсем иным путем развитие техники и промышленности, основанных на них, не появились ли бы в повседневном употреблении машины, химикалии, технические изделия и пр. более отвечающие нашим национальным особенностям? Да и не только это.

Возможно, что самые физика и химия были бы построены на совершенно иных началах, чем европейские, а наши представления о существе и действии света, электричества, атомов и т.п., почерпнутые нами в школе, может быть приняли бы совершенно иной вид.

…Могу лишь только фантазировать, но нетрудно себе представить, что если бы изобретения практического характера развивались у нас самобытными путями, то они оказали бы широкое воздействие не только на формы одежды, пищи и жилища, но также и на формы политической и религиозной жизни, на искусство, на экономическую деятельность и т.д….»

НОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЖИЗНИ

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:

«Прежде даже для богатых и могущественных земля была миром нужды, тягот и риска.

Тот мир, что окружает нового человека с колыбели, не только не понуждает его к самообузданию, не только не ставит перед ним никаких запретов и ограничений, но, напротив, непрестанно бередит его аппетиты, которые в принципе могут расти бесконечно. Ибо этот мир девятнадцатого и начала двадцатого века не просто демонстрирует свои бесспорные достоинства и масштабы, но и внушает своим обитателям – и это крайне важно – полную уверенность, что завтра, словно упиваясь стихийным и неистовым ростом, мир станет еще богаче, еще шире и совершенней»;

«Контраст еще отчетливей, если от материального перейти к аспекту гражданскому и моральному. С середины прошлого века средний человек не видит перед собой никаких социальных барьеров. С рождения он и в общественной жизни не встречает рогаток и ограничений. Никто не принуждает его сужать свою жизнь. … то, что прежде считалось удачей и рождало смиренную признательность судьбе, стало правом, которое не благословляют, а требуют»;

«Если прежде для рядового человека жить означало терпеть лишения, опасности, запреты и гнет, то сегодня он чувствует себя уверенно и независимо в распахнутом мире практически неограниченных возможностей… И если прежде он привычно твердил: «Жить – это чувствовать себя стесненным и потому считаться с тем, что стесняет», – то теперь он торжествует: «Жить – это не чувствовать никаких ограничений и потому смело полагаться на себя; все практически дозволено, ничто не грозит расплатой, и вообще никто никого не выше»;

«Столь ясная и распахнутая перспектива неминуемо должна копить в недрах обыденного сознания то ощущение жизни, которое метко выражено нашей старинной поговоркой: «Широка Кастилия!» [соответствует русскому «Эх, гуляй душа!»]

НОВЫЙ ТИП РАБОТНИКА

Фридрих Ницше, немецкий философ:

«…Эта лихорадочность в работе – сущее проклятие Нового Света – начинает распространяться, как зараза, по Европе, повергая ее в состояние дикости и поразительной  бездуховности. Покой становится чем-то зазорным; долгие размышления вызывают чуть ли не угрызения совести. Уже никто не может просто думать, без того, чтобы не смотреть при этом неотрывно на часы, как бывает за обедом, когда взгляд не может оторваться от биржевого листка, – все это напоминает жизнь того, кто боится все время что-то «пропустить». … Чистая совесть все чаще и чаще связывается только с работой: жажда радости уже называется «потребностью в отдыхе» и начинает постепенно стыдиться самой себя. «Да, это все из-за здоровья, надо и о нем позаботиться, ведь без этого мы никуда» – так оправдывает себя всякий, кого нежданно-негаданно захватят врасплох на каком-нибудь пикнике. … Когда-то все было совершенно иначе, сама работа мучалась угрызениями совести. Человек хорошего происхождения предпочитал скрывать свою работу, если в силу какой-то необходимости ему приходилось работать. Раб выполнял свою работу неизменно с чувством, что делает нечто достойное презрения – «делание» само по себе уже было чем-то презренным»

бездуховности. Покой становится чем-то зазорным; долгие размышления вызывают чуть ли не угрызения совести. Уже никто не может просто думать, без того, чтобы не смотреть при этом неотрывно на часы, как бывает за обедом, когда взгляд не может оторваться от биржевого листка, – все это напоминает жизнь того, кто боится все время что-то «пропустить». … Чистая совесть все чаще и чаще связывается только с работой: жажда радости уже называется «потребностью в отдыхе» и начинает постепенно стыдиться самой себя. «Да, это все из-за здоровья, надо и о нем позаботиться, ведь без этого мы никуда» – так оправдывает себя всякий, кого нежданно-негаданно захватят врасплох на каком-нибудь пикнике. … Когда-то все было совершенно иначе, сама работа мучалась угрызениями совести. Человек хорошего происхождения предпочитал скрывать свою работу, если в силу какой-то необходимости ему приходилось работать. Раб выполнял свою работу неизменно с чувством, что делает нечто достойное презрения – «делание» само по себе уже было чем-то презренным»

Элвин Тоффлер, американский обществовед-футуролог:

«Когда экономическое производство сместилось с поля на завод, семья утратила возможность работать вместе как производственная ячейка. Чтобы получить рабочих для фабричного производства, ключевые функции семьи были распределены между новыми специализированными учреждениями. Воспитание ребенка было передано школе. Забота о  пожилых людях перешла в ведение приютов для бедняков, домов для престарелых или частных лечебниц. Помимо всего этого, новому обществу была нужна мобильность. Ему требовались рабочие, которые могли бы в поисках работы переезжать с места на место.

пожилых людях перешла в ведение приютов для бедняков, домов для престарелых или частных лечебниц. Помимо всего этого, новому обществу была нужна мобильность. Ему требовались рабочие, которые могли бы в поисках работы переезжать с места на место.

Перегруженная престарелыми родственниками, больными и увечными, а также большим количеством детей, большая семья была чем угодно, но только не мобильной ячейкой. Поэтому постепенно и весьма болезненно структура семьи начала меняться. Разорванные миграцией в большие города, сотрясаемые экономическими бурями, семьи освобождались от нежелательных родственников, становясь меньше, мобильнее и все более приспособленными к потребностям новой техносферы»

Алексис де Токвиль, французский историк, 19 век

«Когда р абочий занят постоянно и исключительно изготовлением одной и той же детали, он в итоге приобретает удивительную сноровку. И в то же время теряет способность осмысливать, что он делает. С каждым днем он становится все более ловким и все менее вдумчивым. Можно сказать, что, в то время как рабочий в нем совершенствуется, человек – деградирует»;

абочий занят постоянно и исключительно изготовлением одной и той же детали, он в итоге приобретает удивительную сноровку. И в то же время теряет способность осмысливать, что он делает. С каждым днем он становится все более ловким и все менее вдумчивым. Можно сказать, что, в то время как рабочий в нем совершенствуется, человек – деградирует»;

«Что можно ожидать от человека, который двадцать лет своей жизни изготовлял булавочные головки? Каким образом он может применить тот мощный человеческий интеллект, так часто потрясавший мир, кроме как для совершенствования производства булавочных головок?»

Элвин Тоффлер, американский обществовед-футуролог:

«Если бы удалось приспособить к нуждам индустриальной системы молодых людей, то это сильно облегчило бы в дальнейшем проблемы дисциплины на производстве. Результатом решения этой проблемы явилась другая основная структура всех обществ Второй волны: массовое обучение.

Построенное по фабричной модели, массовое образование включало в себя основы чтения, письма и арифметики, немножко истории и других предметов. Это был «явный учебный план». Однако под ним находился невидимый, или «скрытый учебный план», который был куда более основательным. Он состоял (и все еще состоит в большинстве индустриальных стран) из трех курсов, цель которых – научить пунктуальности, послушанию и выполнению механической, однообразной работы. Работа на производстве требовала людей с проворными, пригодными для поточной линии руками. Она требовала рабочих, которые безоговорочно выполняли бы указания, исходящие от начальства. И она требовала мужчин и женщин, готовых работать до изнеможения на машинах или в конторах, выполняя невероятно скучные, однообразные операции»

ЛИБЕРАЛИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:

«Славу и ответственность за выход широких масс на историческое поприще несет XIX век. Только так можно судить о нем беспристрастно и справедливо. Что-то небывалое и неповторимое крылось в его климате, раз вызрел такой человеческий урожай. … Вся история предстает гигантской лабораторией, где ставятся все мыслимые и немыслимые опыты, чтобы найти рецепт общественной жизни, наилучшей для культивации «человека». Не прибегая к уверткам, следует признать данные опыта: человеческий посев в условиях либеральной демократии и технического прогресса – двух основных факторов – за столетие утроил людские ресурсы Европы.

Такое изобилие, если мыслить здраво, приводит к ряду умозаключений: первое – либеральная демократия на базе технического творчества является высшей из доныне известных форм общественной жизни; второе – вероятно, это не лучшая форма, но лучшие возникнут на ее основе и сохранят ее суть, и третье – возвращение к формам низшим, чем в XIX веке, самоубийственно»

Марк Алданов, писатель:

«ХХ век показал, что «киты», на которых стоит демократия (свобода и всеобщее волеизъявление) не были родными братьями – один даже не без успеха пытался съесть другого»

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:

«Демократия и либерализм – это два ответа на два совершенно различных… вопроса.

«Демократия и либерализм – это два ответа на два совершенно различных… вопроса.

Демократия отвечает на вопрос: «Кто должен осуществлять политическую власть?»… Демократия предлагает править каждому из нас – иначе говоря, все мы властны вмешиваться в общественные дела.

Либерализм отвечает на вопрос совершенно иной: «Каковы должны быть границы политической власти, кому бы она ни принадлежала?» Ответ звучит так: «Политическая власть, осуществляется ли она автократически или всенародно, не должна быть неограниченной, но любое вмешательство государства предупреждается правами, которыми наделена личность»…

Так проясняется разная природа этих двух начал. Можно быть большим либералом и отнюдь не демократом, и наоборот – истый демократ далеко не всегда либерал…

Политической власти всегда и повсюду свойственно не признавать никаких ограничений. Безразлично, в одних она руках или этих рук миллионы… Поэтому подлинный либерал опасливо и подозрительно относится к своим демократическим позывам и всячески, как говорится, сдерживается»

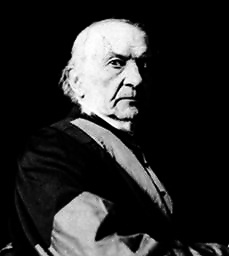

Гладстон, английский премьер-министр, 19 век:

«Либерализм есть доверие к народу, ограниченное благоразумием»

ИДЕИ И ОПАСЕНИЯ 19 ВЕКА

Анри де Сен-Симон, французский социалист:

«Мы призываем человечество к новой жизни, мы спрашиваем у этих разобщенных, обособленных, борющихся между собой людей, не наступило ли время открыть новые узы любви, учения и деятельности, которые должны объединить их, заставить их шествовать мирно, в порядке, любовно к общей судьбе»

Этьенн Кабе, французский социалист

«Я верю, что если… законы будут разработаны, одобрены и поддержаны всеми, то они обязательно будут отвечать интересам всех и что никто не может испытывать ни малейшего недовольства, исполняя законы, одобренные каждым в общих интересах»

Бенджамен Констан, французский философ

«Есть вещи, которые не могут быть санкционированы никем. И если какая-либо власть все же санкционирует их, то будь она хоть всей нацией за вычетом одного подавляемого ею, власть эта не станет оттого менее беззаконной»;

«Под свободой разумею я торжество личности над властью, желающей управлять посредством насилия, и над массами, предъявляющими от лица большинства право подчинения себе меньшинства»

Шарль Дюнуайе, французский философ:

«Недопустимо, чтобы … власти присваивали себе право ставить перед обществом какие-либо цели или организовывать его в соответствии с этими целями»

Отто фон Бисмарк, канцлер Германии:

«Всякая крупная государственная общность, в которой будет утрачено осторожное и тормозящее влияние имущих,… неизбежно достигнет … такой быстроты, при которой государственная колесница будет разбита. … Если это… произойдет, то исторический круговорот в относительно короткий срок неизбежно приведет снова к диктатуре, к деспотизму, к абсолютизму, ибо и массы склоняются в конце концов перед потребностью к порядку»