От «двух систем» – к единому миру

Коллапс плановой экономики. Вторая половина 1991 года была временем бурных политических событий и тяжелейшего экономического кризиса. Союзные органы власти формально еще сохранялись, но уже были бессильны хоть как-то повлиять на обстановку. Ставшие фактически самостоятельными республиканские власти срочно формировали собственные органы управления и пытались навести хотя бы элементарный порядок на своих территориях.

Экономическая система развалилась окончательно. Государственные предприятия и колхозы перестали подчиняться указаниям властей и отказывались отгружать свою продукцию партнерам и в госторговлю по государственным ценам. Покупательная способность рубля падала с каждым днем – отечественным деньгам уже никто не верил, и сделки заключались либо на доллары, а чаще бартером (товар на товар без денежных расчетов). Магазины стояли пустые, продукты из государственных запасов распределялись по карточкам. От голода многие семьи спасала только иностранная гуманитарная помощь. Государственная казна была пуста, в долг больше никто не давал.

Приказы уже не действовали, вновь «запустить» народное хозяйство можно было только экономической заинтересованностью. Для этого нужно было сделать предприятия во всех отношениях самостоятельными – какую продукцию им выпускать, у кого покупать сырье, кому продавать товар и по какой цене. Для этого нужно было остановить стремительное обесценивание отечественных денег, а значит остановить «печатный станок» Государственного банка, и удерживаться от соблазна пополнять казну «пустыми» банкнотами.

Это были тяжелые решения. Большинство предприятий не привыкли к жесткой экономии, не знали реальных цен, потребностей рынка, не имели информации о возможных поставщиках и покупателях, их руководителям еще предстояло освоить сложную и жесткую науку современного конкурентного рыночного хозяйства.

Сложность перехода к свободному рынку заключалась еще и в том, что советское государство десятилетиями развивало, в основном, те отрасли, которые нужны были ему самому, а не населению – потребности в огромном, колоссальном военно-промышленном комплексе и в обслуживающих его производствах отпали, и миллионам высококвалифицированных работников грозило теперь оказаться «на улице» (переход же на новые виды продукции не мог быть делом одного дня). Еще только предстояло наладить новую систему сбора государственных налогов, чтобы платить пенсии, зарплаты врачам, учителям, военным. И на все это нужно было время, время и время…

Было еще множество проблем – сложнейших для правительств и болезненных для населения, – которые громоздились одна на другую и требовали безотлагательных решений. Подобного опыта перехода огромной страны после шестидесяти лет тоталитаризма к демократии и свободному рынку в условиях политического хаоса еще не было. Легко было предсказать только одно – реформаторов на этом пути ждут острейшие социальные и политические конфликты. Решиться встать на него могло себе позволить только руководство, уверенное в себе и в поддержке большинства населения.

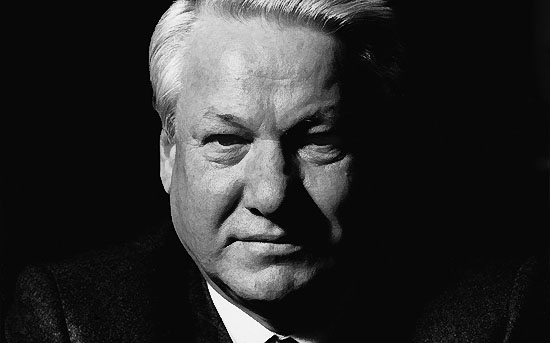

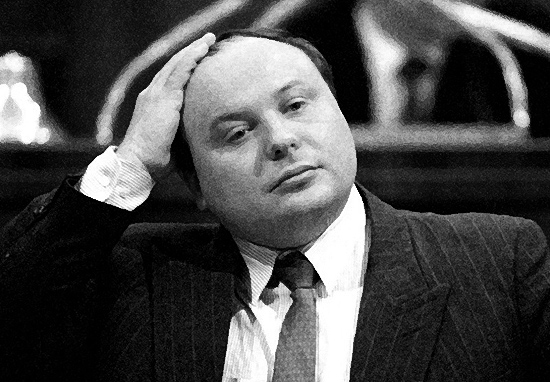

Борис Ельцин был единственным из руководителей союзных республик всенародно избранным президентом – доверие большинства населения дало ему возможность принимать очень непопулярные, но неизбежные меры. На ключевые посты в российское правительство он пригласил группу молодых экономистов во главе с Егором Гайдаром, – им было поручено перестроить экономическую жизнь страны на рыночный лад.

Развал СССР. Твердое намерение российского руководства «освободить» цены и резко сократить выпуск рублей (ходивших на территории всего СССР) неизбежно втягивало в эту болезненную для населения реформу и остальные республики «рублевой зоны». Но их лидеры еще не были готовы на такой шаг и надеялись как можно дольше оттянуть, «сгладить» рыночные реформы в своих республиках – их экономическое и государственное размежевание с Россией стало неизбежным.

8 декабря 1991 года в белорусской Беловежской Пуще руководители России, Украины и Белоруссии подписали соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и об образовании Содружества Независимых Государств (СНГ), в котором каждая республика обретала полную самостоятельность – со своей денежной системой, государственной границей, армией и т. д. Вскоре к СНГ присоединились и другие республики бывшего СССР (кроме государств Балтии, которые предпочли отказаться даже от тени своей былой зависимости).

1992 год. 2 января правительство объявило о своем отказе назначать цены на подавляющее большинство товаров. Экономическая реформа началась.

То, что происходило в ближайшие несколько месяцев, получило название «шоковой терапии». Товаров первое время особо не прибавилось, но цены!..

Советский человек привык, что магазинная цена – штука настолько постоянная и незыблемая, что на товарах, на которых это было возможно, завод-изготовитель оттискивал ее в металле, «на века». Для покупателей постоянные скачки цен в 5, 10, 100 раз стали настоящим потрясением.

Деньги, получаемые на работе в начале месяца, уже мало чего стоили в последних его числах. Зарплаты и пенсии росли, но за ростом цен они все равно не поспевали – жизненный уровень (по сравнению с недавними годами) резко упал. Новые отношения между предприятиями налаживались медленно, «со скрипом» – директора еще надеялись на государственные денежные вливания. А тем временем российский рынок успешно завоевывали импортные товары, что было хорошо для покупателя, но плохо для отечественного производителя (которыми, впрочем, одновременно был один и тот же россиянин). Правительство в своей денежной политике шло буквально по лезвию ножа: придержишь «печатный станок» – доходы населения слишком опасно отстают от роста цен; чуть больше выдашь средств останавливающимся предприятиям – обесценивается рубль, снижая покупательную способность населения.

Охотников занять место главы правительства осенью 1991 года, мягко говоря, было немного – оппозиционные Ельцину силы предпочитали выжидать. Но, когда первые решительные шаги реформы были сделаны, сразу же началась массированная атака на президента и его правительство со стороны большинства Съезда народных депутатов РФ и его Верховного Совета с целью отстранения их от власти. В оппозиции объединились депутаты от компартии, стремившейся восстановить свои командные высоты в государстве, оскорбленные распадом Союза «патриоты-имперцы», а также многие вчерашние сторонники обновления страны, которым трудно было принять слишком высокую, по их ощущениям, «цену» реформ (не имея собственных рецептов выхода из кризиса, они говорили про себя: «мы не врачи, мы – боль!»).

Спор между президентом и Съездом не мог быть разрешен законным, конституционным путем. Дело в том, что по тогдашней конституции, президент обладал всей полнотой исполнительной власти, но в то же время и Съезд народных депутатов также имел право рассматривать и решать любой вопрос в государстве (Съезд был остатком прежней – с о в е т с к о й – власти, не знавшей разделения на исполнительную и законодательную независимые ветви). Зачастую получалось так, что обе власти принимали по одному и тому же вопросу противоположные решения и оба они оказывались законными и обязательными для исполнения! Такая ситуация постоянно грозила расколом государства и общества, что в тогдашней наэлектризованной атмосфере могло привести даже к гражданской войне.

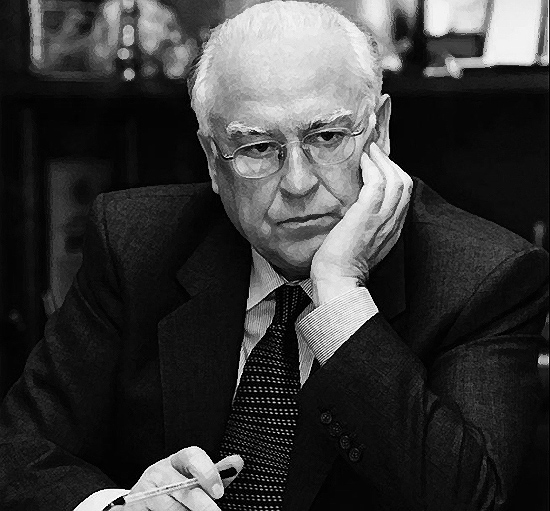

Политическое равновесие сохранялось до поры до времени только взаимными компромиссами и соглашениями. Стремясь «умиротворить» депутатов, президент отправил в отставку ненавидимого большинством Гайдара и предложил на выбор несколько кандидатов на должность главы правительства. Съезд избрал «крепкого хозяйственника»-практика Виктора Черномырдина, до этого критиковавшего жесткую финансовую политику Гайдара. Однако, сменив кресло отраслевого министра на пост главы правительства, отвечающего за всю экономику в целом, Виктор Степанович не увидел иного пути, как продолжить курс своего предшественника (строгая экономия бюджетных расходов, приватизация госпредприятий и т. д.).

Конституционный кризис. Съезд народных депутатов и Верховный Совет все упорнее блокировали большинство важных решений исполнительной власти. Президентская «команда» вместе с представителями многих партий и общественных организаций приступила к разработке новой конституции, в которой уже не было места полновластным Советам. Съезд попытался отрешить президента от должности, но набрать необходимое для этого большинство голосов депутатов не удалось.

В апреле 1992 года состоялся всенародный референдум о доверии президенту и Съезду. В список его вопросов депутаты добавили самый «больной» пункт об отношении избирателей к проводимой экономической политике. Результаты референдума оказались во многом неожиданными: доверие было выражено и президенту, и Съезду, и при этом большинство проголосовало за одобрение экономического курса, несмотря на все его тяготы (они, однако, уже стали компенсироваться полными – как никогда при «социализме»! – прилавками). Мнение населения было выражено достаточно ясно – гражданский мир, сотрудничество властей и продолжение рыночных реформ.

Однако, как показали дальнейшие события, примирение Советов и президента на основе продолжения реформ оказалось невозможным. Обе стороны готовились к решающей открытой схватке за власть.

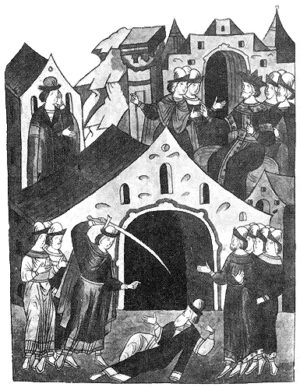

21 сентября в своем выступлении по телевидению Ельцин заявил о прекращении полномочий Съезда народных депутатов и о будущем всенародном референдуме по принятию новой конституции (до ее утверждения временно вводилось прямое президентское правление). Большинство депутатов отказалось сложить свои полномочия и объявило президента Ельцина низложенным. В «Белом доме» началось вооружение его новых защитников.

Резиденция Верховного Совета была окружена цепью невооруженных милиционеров. «Война нервов», противостояние в центре Москвы чуть не вылилось в гражданскую войну. 3 октября сторонники советской власти прорвали оцепление, захватили соседнее здание столичной мэрии, их многочисленный отряд попытался с боем захватить телецентр Останкино. Так же многочисленные, сторонники президента окружили баррикадами центр города, всю ночь жгли костры, готовясь отразить атаку своих противников.

Под утро 4 октября в город вошли армейские части – «Белый дом» был блокирован и в упор, демонстративно расстрелян из танковых орудий. Так, через 76 лет, окончила свое существование в России советская власть. ФОТО

Новое политическое устройство. Принятая на референдуме новая российская Конституция закрепила разделение и независимость друг от друга законодательной, исполнительной и судебной властей. Установленная ею политическая система напоминала дореволюционную – Государственная Дума, принимающая законы и бюджет, Совет федерации из представителей областей и автономий, утверждающий решения Думы, и президент, также имеющий право не утвердить решение нижней палаты парламента. Вполне в российских традициях Конституция дала весьма широкие полномочия сильной исполнительной власти.

Только президент может предложить на утверждение Думы кандидатуру премьер-министра, и если депутаты трижды голосуют против выдвинутого кандидата (или кандидатов), то глава государства имеет право распустить Думу и назначить новые выборы. Если законодатели решат выразить недоверие действующему составу правительства, то опять же решает президент: отправить в отставку правительство или распустить Думу.

Самого президента отстранить от должности можно лишь посредством долгой и трудной юридической процедуры – реально для этого требуются не только серьезные основания, но и почти полное единодушие обеих палат Законодательного собрания и Конституционного суда.

Выборы в первую Государственную Думу прошли в декабре 1993 г. Экономические трудности и недавние кровавые события в столице сказались на их результатах: наиболее близкая президенту «партия власти» не сумела набрать большинства мест в новом российском парламенте. Крупнейшими думскими фракциями обладали ЛДПР Владимира Жириновского, которая собирала голоса люмпенизированных слоев населения, и компартия, лидер которой Геннадий Зюганов выступал с требованиями свергнуть «антинародный режим» и отдать «банду Ельцина» под суд. Понятно, что при таком составе парламента отношения между Думой и правительством все эти годы были далеко не идиллическими.

Но какие бы разногласия ни возникали между исполнительной и законодательной властью, в рамках новой конституции они уже не грозили самому существованию молодой российской государственности. Страна отодвинулась от той опасной черты, за которой политические споры начинают разрешаться с оружием в руках.

Цена гражданского мира. Выборы 1993 и 1995 годов показали, что российские граждане имеют диаметрально противоположные представления о желательном устройстве своей страны, и лишь меньшинство из них стремится продолжать двигаться к рыночной экономике и либеральной демократии. Поэтому проведение многих важнейших реформ – судебной, военной, земельной, образовательной и т. д. – было в 90-е годы фактически заблокировано. Фактически ни одна серьезная реформа из тех, что намечались в начале 90-х, так и не была проведена в жизнь.

Чечня. Очень сложной и тяжелой оказалась проблема целостности многонациональной Российской Федерации. В результате долгих переговоров центральное правительство уладило спорные вопросы с руководством национальных автономий, которые получили широкие права внутреннего самоуправления. Исключением стала Чечня – ее лидеры наотрез отказались от каких-либо компромиссов и в одностороннем порядке провозгласили полную государственную независимость своей республики. Конституция РФ не предусматривает законной возможности такого государственного отделения, поэтому после провала попыток переговоров центральная власть решила применить силу – в декабре 1994 года в Чечню были введены войска. Однако армия встретила там ожесточенное сопротивление вооруженного ополчения сепаратистов и враждебное отношение значительной части населения.

Несколько недель продолжался кровопролитный штурм Грозного, прежде чем федеральным войскам удалось овладеть его руинами.

В поле боя превратилась практически вся территория республики. Регулярная армия, не приспособленная к ведению антипартизанской борьбы, несла тяжелые потери, а применение ею тяжелых видов оружия приводило к многочисленным жертвам среди мирного населения. Психологический шок по всей России вызвали террористические рейды чеченских полевых командиров в Ставрополье и Дагестан с убийствами и массовым захватом заложников.

Война с самого начала была в России крайне непопулярной – большинство населения мало что знало о положении в Чечне и плохо понимало смысл затянувшегося кровопролития. Ельцин оказался под огнем жесткой критики со всех сторон – как раз накануне очередных президентских выборов.

Летом 1996 года российским избирателям предстояло выбрать – продолжение проводимого Ельциным курса или «возвращение в прошлое» под руководством президента-коммуниста. По итогам выборов было объявлено, что в борьбе с кандидатом блока левых сил Геннадием Зюгановым Борис Ельцин одержал победу и сохранил пост главы государства на второй срок. Сразу после выборов военные действия в Чечне были прекращены и подписаны мирные соглашения. Чечня фактически получала независимость, а вопрос о ее юридическом статусе откладывался на будущее.

1996 – 1999 годы. Второй срок президентства Бориса Ельцина не был отмечен ни какими-либо серьезными политическими потрясениями, ни целенаправленными реформами. Проводившаяся экономическая политика была относительно приемлема и для умеренных коммунистов, и для не слишком требовательных либералов. Приватизация постепенно продолжалась, инфляция и падение производства были остановлены – самые жгучие проблемы начального этапа экономических реформ, казалось, были решены и наступила относительная стабильность.

На самом деле этой стабильности добились не за счет реального оздоровления экономики, а с помощью весьма рискованного и не очень честного способа затыкать «бреши» в государственном бюджете. Правительство занимало деньги у своих граждан и иностранцев на короткий срок и под высокие проценты, которые выплачивались за счет новых займов – другими словами, строило настоящую финансовую «пирамиду». Таким образом оно надеялось «как-нибудь» продержаться до тех пор, пока не начнется экономический рост – считалось, что при отсутствии инфляции и твердом рубле долго ждать этого не придется. Однако играть на деньги с государством при таких условиях было выгоднее, чем пытаться что-то производить – рост все не начинался, и вдобавок упали мировые цены на нефть…

Новых займов уже не хватало на уплату процентов по старым долгам. Правительство попыталось спасти государство от банкротства, а национальную валюту от обвала, но предложенные им жесткие меры строжайшей экономии государственных расходов были Думой отвергнуты. Было объявлено о государственной неплатежеспособности (дефолте).

Финансовый кризис, начавшийся в августе 1998 года, привел к резкому падению курса рубля, банкротству множества частных банков и их вкладчиков – обманчивой стабильности пришел конец. Покупательная способность зарплат и пенсий за считанные дни снизилась вдвое-втрое, власти многих городов опять обратились к подзабытому уже контролю за ценами на основные продукты питания, население сметало с магазинных полок еще не успевшие подорожать товары. Казалось, все экономические достижения 90-х годов в одночасье исчезли, страна отброшена на много лет назад. Министры нового, «левого» правительства заговорили о пересмотре результатов приватизации, об ограничении хождения иностранной валюты, о необходимости восстановить государственное управление экономикой…

Однако положение стало выправляться: значительно вздорожавший в России доллар сделал невыгодным завоз в страну иностранных товаров и, таким образом, финансовый кризис сделал более выгодным отечественное производство (оплачиваемое «дешевыми» рублями). В конце 1998 года в России, впервые за десять лет, начался-таки экономический рост, продолжившийся до конца века.

Восемь лет президентства превратили крепкого и бодрого Ельцина в тяжело больного человека. 31 декабря 1999 года он досрочно покинул свой пост, оставив до новых выборов во главе страны назначенного за полгода до этого премьер-министра Владимира Путина.

Эпоха, уходящая в историю. Оценивать «эпоху Ельцина» хотя бы с минимальной степенью беспристрастности можно будет еще не скоро. Пока же первое десятилетие без СССР многие вспоминают, прежде всего, как время неприятных открытий и разочарований.

Первым массовым разочарованием был рынок. «Рыночная экономика сделает всех богатыми – будем жить, как на Западе», – думали раньше. Через год после либерализации цен так уже не думал никто. Оказалось, что свободой зарабатывать деньги в первую очередь воспользовались люди, не испытывающие трепета перед законом и готовые ради обогащения на все. Еще оказалось, что проще всего делать деньги «из воздуха» – а труднее всего зарабатывать их производством нужных людям товаров. Новорожденный российский рынок в первую очередь привлек всякого рода «комбинаторов», имеющих доступ в правительственные кабинеты, рэкетиров и тому подобную публику.

Директора промышленных предприятий разочаровались сильнее всех. В советские времена, когда государство отбирало весь произведенный продукт, многим из них казалось, что если бы им разрешили самим торговать своей продукцией, да еще и цены самим назначать, то предприятия бы процветали. В эпоху тотального дефицита трудно было вообразить, что этот их «дефицит» вдруг может стать никому не нужным. Поэтому в 1992 году владельцы товара стремились «взвинтить» цены как можно выше – и их легко вытесняли с рынка заграничные конкуренты. Лишь через несколько лет, став частными собственниками, отечественные организаторы производства более или менее освоились в рыночной стихии, научившись не только производить, но и торговать. После обвала рубля 1998 года и резкого вздорожания импорта российская промышленность не упустила своего шанса и быстро заполнила освободившуюся нишу.

Но до производственного «бума» было еще далеко. Многие экономисты стали понимать, что даже самой правильной кредитно-финансовой политикой экономического расцвета страны не обеспечишь. Рынок тем и отличается от командной экономики, что он гораздо больше зависит от человеческих качеств его участников, и одного только страстного стремления обогатиться тут мало…

К середине 90-х годов стало массовым и разочарование в демократии. Оказалось, что новые демократически избранные власти вряд ли лучше старых. Молодые и симпатичные «демократы» быстро теряли свой революционный пыл, газеты полнились слухами об их сомнительных делишках и темных денежных махинациях. Бывшие секретари райкомов и горкомов восстанавливали пошатнувшийся авторитет и занимали – путем демократических выборов – руководящие посты в новом государстве. Спустя 10 лет после гибели СССР более 90% российских чиновников – по-прежнему выходцы из рядов старой партийной номенклатуры. При этом многие люди вовсе перестали ходить на выборы, не видя в том большого смысла.

Дольше других не наступало разочарование в свободе прессы – вера в журналистов, которые могут предать гласности злоупотребления властей и помочь простому человеку в трудной ситуации, была унаследована с советских времен и держалась прочно. Но сохранить астрономические тиражи, достигнутые в годы «гласности», российской прессе не удалось – слишком сильно упали доходы населения в начале 90-х годов. Оборотной стороной свободы слова оказалась необходимость бороться за выживание в условиях жесткой рыночной конкуренции – и облик российских СМИ стремительно изменился. Из рупора государственной идеологии они превратились в зеркало общественных настроений, иллюзий и разочарований, а политики скоро научились использовать их как орудие своих интриг. Независимые издания искали и находили себе «спонсоров» среди богатых бизнесменов, и нередко это заметно отражалось на их позиции. Читатели вынуждены были учиться отличать непредвзятую информацию от «заказных» материалов. Образ честного журналиста – борца за правду и свободу – таял на глазах.

В середине 90-х годов в России, как и почти во всех бывших социалистических странах, началась всеобщая ностальгия по «потерянному раю» СССР, по «твердой руке» и «порядку» – пусть и ценой ограничения свободы.

Читать дальше:

«ПЕРЕСТРОЙКА»

Станислав Ежи Лец, польский писатель:

«Механизм диктатуры тоже не перпетуум-мобиле».

Борис Хазанов, философ, 70-е годы:

«Существовали и, кажется, существуют до сих пор иллюзии, что этот порядок можно улучшить – смягчить или рационализировать, не меняя его по существу: технократические, экономические или правозащитно-демократические грезы. Но суть этого порядка состоит в том, что его невозможно реформировать. Потяните за ниточку – и зашатаются колонны. Выньте один кирпичик – и повалится все здание.

«Существовали и, кажется, существуют до сих пор иллюзии, что этот порядок можно улучшить – смягчить или рационализировать, не меняя его по существу: технократические, экономические или правозащитно-демократические грезы. Но суть этого порядка состоит в том, что его невозможно реформировать. Потяните за ниточку – и зашатаются колонны. Выньте один кирпичик – и повалится все здание.

Порядок есть порядок. В многонациональной стране он не дает вскипеть кровавой каше, в которую превратилось бы освободительное движение окраин, стоит только ослабнуть скрепам; …надлом столба, на котором держится вся исполинская пирамида, будет означать для огромного множества людей потерю всех средств к существованию, голод, развал, разгул на безбрежных осиротевших территориях. И вместе с тем мы чувствуем, мы чуем, как чуют близость гнилостной весны, как чувствуют приближение смерти, – безнадежную старость всего государственно-национального организма…

Подлинная трагедия состоит в том, что в этой стране, где все живое, смелое и самобытное душит неподвижная власть, где бездарные наставляют талантливых, старики притесняют молодых, мертвые правят живыми, слишком многим кажется, что такая власть необходима, так как она не дает вырваться наружу хаосу, царящему в душах. Что такое этот хаос, знает на частных, но незабываемых примерах каждый. Ужас перед народом – чувство, присущее не только верхушке, но, прежде всего, самому народу…»

Александр Яковлев, бывший секретарь ЦК КПСС по идеологии:

«Сегодня много пишут о том, что непоследовательность и нерешительность М. Горбачева размывали авторитет преобразований и веру в них. …

«Сегодня много пишут о том, что непоследовательность и нерешительность М. Горбачева размывали авторитет преобразований и веру в них. …

Во многом, хотя и не во всем, преобразования были обречены на непоследовательность. Последовательный радикализм в первые годы перестройки погубил бы самую идею всеобъемлющих эволюционных реформ. Объединенный бунт аппаратов – партийного, государственного, репрессивного и хозяйственного – отбросил бы страну к худшим временам сталинизма… Об этом надо всегда помнить, иначе ошибки при анализе перестройки неизбежны. …

Никуда не уйти от той простой правды, что перестройку начал очень узкий круг в руководстве партии и государства, что именно по инициативе «аппаратчиков» высшего звена начался уход от сталинизма, а затем, вопреки аппарату, уход от так называемого «реального социализма». В то время не было организованной политической оппозиции существующему режиму, не было и серьезного массового сопротивления неограниченной власти КПСС. …

Перестройка в Советском Союзе, повторяю, началась внутри правящих партийных и государственных структур, и она могла заявить о себе только как инициатива, направленная на совершенствование социализма – на основе демократии, неискаженного прочтения марксизма-ленинизма, установления «истинной» социалистической и коммунистической идеи. …

…Мы пытались скрестить синицу с крокодилом, т. е. рынок с государственной монополией производства, с государственной торговлей, а большевизм – с демократией.

Конечно, это было известным топтанием на месте. Но шел одновременно и другой процесс. Благодаря гласности начались необратимые процессы в психологии людей. Они свыкались с новой реальностью, постепенно уходили из мира традиционного устройства общества в другой мир, в другие измерения жизни. Каждый день свободы и гласности… работал на реформы, углублял психологическую пропасть, отделяющую старое общество от нового.

В конечном счете то, что у нас произошло, является… революцией совести, этической революцией.

Но здесь, пожалуй, самое время для исповеди. Понятно, что большевизм лицемерен, двуличен, лжив. Но борьба с ним была бы обречена на провал, если бы она велась прямолинейно, била в лоб, презирала компромиссы, уступки и т. д. Такой путь был бы внешне честен… Но в конкретных условиях борьбы с большевизмом – эгоистичен. Приходилось лукавить, о чем-то умалчивать, хитрить, изворачиваться, но добиваться при этом таких целей, которые в «чистой» борьбе были бы недостижимы. …

Однако же главный этический принцип для меня лично с самого начала состоял в том, чтобы всеми мерами… избежать силового гражданского конфликта»

Андрей Грачев, бывший пресс-секретарь президента СССР, 2001 год:

«Выбрать оптимальную скорость движения для общества, пребывавшего в глубокой спячке, точнее, намеренно погруженного его правителями в безопасный для них анабиоз, было, конечно же, непростой задачей. Требовалось подобрать начальную передачу, с которой можно было относительно плавно, без драматических рывков стронуть общество с места. …

«Выбрать оптимальную скорость движения для общества, пребывавшего в глубокой спячке, точнее, намеренно погруженного его правителями в безопасный для них анабиоз, было, конечно же, непростой задачей. Требовалось подобрать начальную передачу, с которой можно было относительно плавно, без драматических рывков стронуть общество с места. …

…Горбачев не хотел, чтобы страна, которую он надеялся приобщить к соучастию в его проекте, постоянно тащилась за инициаторами реформ на буксире. Отсюда частые остановки, оглядки на отстающих, стремление, как у сопровождающей стадо пастушьей собаки, обежать его, вернуться назад и удостовериться, что никто не отстал. …

Оправданием ему вполне могло служить почерпнутое из Библии изречение Иакова: «Я пойду медленно, как пойдет скот и как пойдут дети…» (Бытие: гл. 33. 14). Но было очевидно, что не только нетерпеливый авангард, но и значительная часть населения, разбуженного революцией обещаний, скорее, ждали от своего пастыря, что он поведет их на очередной «штурм неба», как обещал своим последователям Маркс, чем предложит унылую дальнюю дорогу. Попытка же Горбачева привести за собой в Землю Обетованную всех, готовность ради этого сдерживать нетерпеливых и подгонять отстающих вызывала неудовольствие и тех и других»

ГЛАС НАРОДА — 1988

Данные опросов, проведенных среди жителей Москвы Научно-исследовательским центром Советской социологической ассоциации АН СССР в ноябре–декабре 1988 года:

Направление политической реформы:

«Какой, на ваш взгляд, должна быть партия, руководящая нашим обществом?» ( % от числа опрошенных)

| Руководить обществом должна Коммунистическая партия, отражающая единую волю передовой части советского народа и, в первую очередь, рабочего класса | 22 |

| Руководство должна осуществлять КПСС, внутри которой должна быть свобода фракций и платформ на основе интересов и мнений различных категорий и слоев трудящихся | 17 |

| В стране желательно иметь несколько партий, и руководить обществом должна та из них, которая победит на свободных выборах | 6 |

Направление реформы собственности:

«Какова, на ваш взгляд, должна быть роль государства в управлении экономикой?» ( % от числа опрошенных)

| Вся экономическая деятельность в нашей стране должна осуществляться государством | 38 |

| Непосредственно государственными должны оставаться только наиболее важные сферы экономики, а остальные следует передать кооперативам, а также на арендный подряд | 36 |

| Государство должно отказаться от непосредственного руководства всеми сферами экономики и отраслями народного хозяйства | 9 |

Реформа Союза ССР:

«Каким бы вы хотели видеть будущее союзных республик?» ( % от числа опрошенных)

| Сохранение их нынешнего положения и статуса в составе СССР | 72 |

| Достижение ими значительно большей политической и экономической самостоятельности в рамках СССР | 18 |

| Полная самостоятельность в решении своей судьбы безо всяких ограничений | 6 |

О распределении доходов:

«Как вы считаете, какими у нас в стране могут быть доходы отдельных граждан?» ( % от числа опрошенных)

| Общество должно строго контролировать доходы таким образом, чтобы все его члены жили примерно в равных материальных условиях | 38 |

| Должны быть существенные различия в доходах в зависимости от количества и качества труда. Но они не должны быть чрезмерными. | 48 |

| Доходы могут быть любыми, если они получены законно | 8 |

Борис Хазанов, философ, 70-е годы:

«О тоталитарном режиме обычно говорят, – и мы говорили, – что он превращает всех граждан в своих сообщников. Говоря о советском режиме, можно добавить, что он превратил своих граждан в иждивенцев. При этом оказывается, что иждивенцы – все. Это придает государству потусторонние черты, но этот призрак всегда с вами; …он везде, хотя его нигде не видно. Он недостижим и всесилен, все обязаны ему всем. Лозунги «спасибо нашему родному правительству», «спасибо партии» и т.п. не вполне лишены смысла: государство в самом деле кормит, поит и одевает своих подданных, тратит деньги на их обучение, вообще милостиво разрешает им жить, – и, разумеется, беспощадно третирует их. В этой стране, где каждый находится в неоплатном долгу перед родиной, то есть государством, люди беспомощны, как подростки… Огромное большинство населения отучено от самостоятельности, лишено сознания общих интересов, инстинкта солидарности и не знало бы, что ему делать со свободой, если бы свобода свалилась на него с небес

«О тоталитарном режиме обычно говорят, – и мы говорили, – что он превращает всех граждан в своих сообщников. Говоря о советском режиме, можно добавить, что он превратил своих граждан в иждивенцев. При этом оказывается, что иждивенцы – все. Это придает государству потусторонние черты, но этот призрак всегда с вами; …он везде, хотя его нигде не видно. Он недостижим и всесилен, все обязаны ему всем. Лозунги «спасибо нашему родному правительству», «спасибо партии» и т.п. не вполне лишены смысла: государство в самом деле кормит, поит и одевает своих подданных, тратит деньги на их обучение, вообще милостиво разрешает им жить, – и, разумеется, беспощадно третирует их. В этой стране, где каждый находится в неоплатном долгу перед родиной, то есть государством, люди беспомощны, как подростки… Огромное большинство населения отучено от самостоятельности, лишено сознания общих интересов, инстинкта солидарности и не знало бы, что ему делать со свободой, если бы свобода свалилась на него с небес

С недоумением прислушивается советский человек к смутным и искаженным известиям о волнениях в Польше; ему говорят, что они – результат заговора реакционных сил против польского народа, и он готов этому верить; его возмущает неблагодарность поляков, «за которых мы проливали кровь»; месте с тем он испытывает к ним что-то вроде зависти – и в любом случае понимает, что ничего подобного не может и не должно случиться в России. Инстинкт… подсказывает им, что без этого государства они не смогли бы ступить и шагу, рухни оно – и все они превратятся в толпу беспомощных потерявшихся детей»

ГОД 1991

Татьяна Иванова, публицист, весна 1991 года:

«Так мы сейчас совершаем покупки [в Москве]… «Магазин закрывается! – кричит продавщица. – Кто будет брать целый ящик, подходи!» Все несутся к ней: «Мы будем! Я! Дайте мне!» Никто не спрашивает, что в ящике – макароны, консервы, крупа, сгущенка, мыло… «Пятьдесят семь рублей готовьте!» – кричит продавщица. Ящик оказывается тяжеленный, не каждый из счастливцев может взять его на плечо: нетто 25 кг. И иероглифы вокруг. Притащили в редакцию, оказалось, китайская говядина. Разложили на полу, сбегали в соседний магазин за топором, стали делить на всех. Ох, стыдно, неловко… Ничего, сейчас везде так, на всех предприятиях, во всех учреждениях. Взвешивают, отмеривают, отмечают в тетрадочках, кто в прошлом месяце масло брал, кому в этом полагается»

Алексей Панкин, дипломат, сентябрь 1991 года:

«Нам противостояла [в августе 1991 г.]… деморализованная, развалившаяся система, возглавляемая кучкой жалких людей, не сумевших сделать самые элементарные вещи.

«Нам противостояла [в августе 1991 г.]… деморализованная, развалившаяся система, возглавляемая кучкой жалких людей, не сумевших сделать самые элементарные вещи.

И в этом, собственно, мне видится спасительная миссия Горбачева. Ни на каком этапе перестройки он не имел сил для генерального сражения с номенклатурным комплексом и потому, подобно Кутузову.., тянул время, заманивал противника вглубь территории и предоставлял дело естественному ходу вещей. Он маневрировал, лавировал, шел на компромиссы, раскалывал, одерживал тактические победы и делал тактические уступки.

В последний год свалившееся на него бремя стало просто нечеловечески тяжелым. Давление номенклатуры, все больнее уязвляемой демократами, многократно возрастало. Но и либералы от него отвернулись. Судя по всему, Президент СССР уже не контролировал ни партию, ни армию, ни КГБ, ни МВД, ни ситуацию в стране. Он нервничал и много ошибался. И тем не менее, когда доходило до окончательных разборок, именно он каким-то непостижимым образом оказывался хозяином положения. Разбушевавшееся партийное руководство вдруг рабски выполняло команду «к ноге» и почти единодушно голосовало за ненавистного Горбачева; …презираемый армией Язов сохранял пост министра обороны, хотя на него претендовали куда более энергичные и популярные в войсках люди. Невзятым оставался литовский парламент. Во время февральской демонстрации в Москве, когда, судя по всему, на толпу уже должны были выйти танки, все ограничилось военными грузовиками, перегородившими улицы. А время шло, комплекс разлагался, и демократы получали все новые и новые отсрочки для собирания сил.

И когда номенклатура все же решилась,.. тут-то и обнаружился полный триумф линии Горбачева. Военно-бюрократическая гора, раздавившая не одну страну и пролившая океаны крови, в последний, решающий для себя момент родила даже не мышь, а тараканишку. Об этом не мешает помнить сегодня, в разгар ликования по поводу победы демократии. А то, глядишь, шмыгающий носом бонвиван Геннадий Иванович Янаев еще чего доброго вырастет до размеров былинного злодея.

Конечно, это страшно неприятный и унизительный для самолюбия народа путь… Но, похоже, при том состоянии того общества, которое досталось Горбачеву в 1985 году, при всей немыслимой сложности дремавших в нем конфликтов, при отсутствии знания о самом себе и почти поголовной некомпетентности,.. при абсурдной экономической системе этот дурацкий путь был куда более безболезненным, бескровным и в конечном счете безопасным для нас и для человечества, чем любой другой, более прямой»

Арвид Крон, публицист, Франция:

«…Как дорого стоили ему эти четыре года! Я не ожидал, что услышу столько раздраженных слов в его адрес, даже от интеллигенции, которая больше всех от него получила – и так мало ему помогла. «Вы там ничего не понимаете. Кричите: Горбачев, Горбачев! А у нас есть нечего!» Но, может быть, это вы не понимаете, что сделал Горбачев для нас – для Запада и для всего современного мира? Представляя себе западного человека окруженным комфортом и заманчивой техникой, вы не понимаете его давнего подспудного ужаса. Постарайтесь встать на его место, влезть в его шкуру, вообразить, чем еще недавно были для него – вы.

С 40-го года уходит на Восток страна за страной – и не возвращается.

С 40-го года перемещаются границы – всегда в одну сторону, на Запад. Упорно и неумолимо железный игрок передвигает свои фигуры вперед – везде, всюду, на всех континентах!

Восточных разведчиков выявляют в самом центре спецслужб. Вооружения СССР растут. Афганистан. Кажется, всему этому никогда не будет конца…

Я достаточно прожил с западными людьми, чтоб ощутить их ужас перед этим неумолимым, безжалостным давлением.

И вдруг стальная хватка ослабла – и исчезла! Вначале этому никто не верил. Этого не могло быть, потому что этого никогда не бывало. Но это произошло, и произошло благодаря Горбачеву – и Запад прав. До сих пор никто в СССР еще не сделал для остального мира ничего сопоставимого по значению»

Из прощального телевизионного выступления Президента СССР Михаила Горбачева, 25 декабря 1991 года:

«Ликвидирована тоталитарная система, лишившая страну возможности давно стать благополучной и процветающей.

Совершен прорыв на пути демократических преобразований. Реальными стали свободные выборы, свобода печати, религиозные свободы, представительные органы власти, многопартийность.

…Узаконена экономическая свобода производителя, и начали набирать силу предпринимательство, акционирование, приватизация.

Покончено с «холодной войной», остановлена гонка вооружений и безумная милитаризация страны, изуродовавшая нашу экономику, общественное сознание и мораль. Снята угроза мировой войны…

Народы, нации получили реальную свободу выбора пути своего самоопределения…»

Игорь Иртеньев

* * *

Ходил недолго в президентах

Михал Сергеич Горбачев.

Но был на разных континентах

Любим при этом горячо.

Простые люди всей планеты —

Я сам свидетелем тому —

Дарили мелкие предметы

На день рождения ему.

Он наихудшую систему

Из существующих систем

Разрушил, как тараном стену

До основанья, а затем

На радость порешил потомкам

Построить мир, где все равны,

Но тут придавлен был обломком

Той самой рухнувшей стены.

А дальше баррикады, танки,

Героев жуткое число…

Три дня трясло нас в лихоманке,

Но, слава Богу, пронесло.

А вскоре с гиканьем и плясом,

Под троекратное «ура»,

Смещен был лысый седовласым

По наущению двора.

Так и сошел со сцены Горби,

Так и покинул пьедестал.

Предметом всенародной скорби

Его уход отнюдь не стал.

И все ж сказать ему спасибо,

Хотя б подать ему пальто

Вполне мы, думаю, могли бы…

Да воспитание не то.

Василий Розанов, философ, 1918 год:

«Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм – буря, дождь, ветер…

«Социализм пройдет как дисгармония. Всякая дисгармония пройдет. А социализм – буря, дождь, ветер…

Взойдет солнышко и осушит все. И будут говорить, как о высохшей росе: – «Неужели он (соц.) был?». «И барабанил в окна град: братство, равенство, свобода?»

– О, да! И еще скольких этот град побил!!

– Удивительно. Странное явление. Не верится. Где бы об истории его прочитать?»

Георгий Федотов, философ, историк, 1938 год:

«Нет, решительно нет никаких разумных человеческих оснований представлять себе первый день России «после большевиков» как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Россией после кошмарной революционной ночи, будет скорее туманное «седое утро»… И каким же другим может быть утро после убийства, после оргии титанических потуг и всякого дурмана, которым убийца пытался заглушить свою совесть? Утро расплаты, тоски, первых угрызений… После мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров, …о земном рае – у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства – может быть, национального унижения. Седое утро…»

«Нет, решительно нет никаких разумных человеческих оснований представлять себе первый день России «после большевиков» как розовую зарю новой свободной жизни. Утро, которое займется над Россией после кошмарной революционной ночи, будет скорее туманное «седое утро»… И каким же другим может быть утро после убийства, после оргии титанических потуг и всякого дурмана, которым убийца пытался заглушить свою совесть? Утро расплаты, тоски, первых угрызений… После мечты о мировой гегемонии, о завоевании планетных миров, …о земном рае – у разбитого корыта бедности, отсталости, рабства – может быть, национального унижения. Седое утро…»

Виктор Кривулин, поэт, 1991 год:

«Впереди – реальность»

Письмо первое

Да приидет Царствие Твое

(Евангелие от Матфея, VI, 10).

Сударыня,

(…)

Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас.

Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесшие его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, — не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас — только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе, — говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, — у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте. Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил; нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатию или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою, — не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бесцельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это — эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это — необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста.

У нас ничего этого нет. Сначала — дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унизительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, — такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, — вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите, чтобы семена добра созревали в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждений и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? (…)

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль; но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие.

Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода и каково место, которое мы занимаем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекшие века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это — естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются те неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание — в их внешнем быте, вся их душа — вне их. Именно таковы мы.

Народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом — народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян — все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю.

Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот, и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства, без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знаний и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это — идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада; это — больше, нежели история, больше чем психология; это — физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? (…)

Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. (…) Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта.

…Это — беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожащей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов… В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, не свободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что, если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы уже не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало…

Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. (…)

И вот я спрашиваю вас, где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим в Германию, мы должны были бы соединить в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок, и совмещать в нашей цивилизации историю всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам Провидением. Больше того: оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благодетельного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить.

Исторический опыт для нас не существует; поколения и века протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

(…) Если бы дикие орды, возмутившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. (…). В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустоте и обособленности нашего социального существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обратимся еще раз к истории: она — ключ к пониманию народов.

Что мы делали о ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась храмина современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца [константинопольский патриарх] эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему. Все умственное движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения.

Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже была предугадана отдельными умами; характер общества уже определился, а, приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного, которых им еще недоставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие качества, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы,— все это нас совершенно миновало.

В то время, как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения,— мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созревал.

Спрашиваю вас, не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?

(…)

Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; как бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой,— они беспрестанно сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности изучать историю; прочтите только Тасса, и вы увидите их все простертыми ниц у подножья Иерусалимских стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был один язык для обращения к Богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте, что в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя его за величайшее из его благодеяний. Дивное созвучие, в тысячу крат более величественное, чем все гармонии физического мира! (…) …Ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все создано христианством. Вот что я подразумевал, говоря, что мы должны от начала повторить на себе все воспитание человеческого рода.

Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким образом, она представляет собою настоящее воспитание. Утвержденное изначала на этой основе, общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения никогда не возникали там из интересов, а всегда интересы рождались из убеждений. Все политические революции были там, в сущности, духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно нельзя было бы понять.

(…)

Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, — мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают.

Еще раз говорю: конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью и религией, — далеко нет. Но все в них таинственно повинуется той силе, которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние общества.

Вот один из примеров, доказывающих это. Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени, — англичане, — собственно говоря, не имеют иной истории, кроме религиозной. Их последняя революция, которой они обязаны своей свободою и своим благосостоянием, так же как и весь ряд событий, приведших к этой революции, начиная с эпохи Генриха VIII,— не что иное, как фазис религиозного развития. Во всю эпоху интерес собственно политический является лишь второстепенным двигателем и временами исчезает вовсе или приносится в жертву идее. (…)

Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь, мне трудно оторваться от этих широких перспектив. В картине, открывающейся моим глазам с этой высоты, — все мое утешение, и сладкая вера в будущее счастье человечества одна служит мне убежищем, когда, удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Однако я не думаю, что злоупотребил вашим временем. Мне надо было показать вам ту точку зрения, с которой следует смотреть на христианский мир и на нашу роль в нем. То, что я говорил о нашей стране, должно было показаться вам исполненным горечи; между тем я высказал одну только правду, и даже не всю. Притом христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей.

Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим нужен отдых. Начиная его, я полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том. По сердцу ли это вам? Буду ждать вашего ответа. Но, во всяком случае, вы не можете избегнуть еще одного письма от меня…

Письмо второе

Если я удачно передал намедни свою мысль, вы должны были убедиться в том, что я отнюдь не думаю, будто нам не хватает одних только знаний. Правда, и их у нас не слишком много, но приходится в данное время обойтись без тех обширных духовных сокровищ, которые веками скапливались в других странах и находятся там в распоряжении человека: нам предстоит другое. К тому же, если допустить, что мы смогли бы путем изучения и размышления добыть себе недостающие нам знания, откуда нам взять мощные традиции, обширный опыт, глубокое осознание минувших времен, прочные умственные навыки – все эти последствия огромного напряжения всех человеческих способностей, а они-то и составляют нравственную природу народов Европы и дают им подлинное превосходство. Итак, задача сейчас не в расширении области наших идей, а в том, чтобы исправить те, которыми мы обладаем, и придать им новое направление. (…)

Начать с того, что состояние души нашей, как бы высоко мы ее ни настроили, зависит от окружающей обстановки. (…) Сделайте свой приют как можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством и украшением, почему бы даже не вложить в это некоторую изысканность и нарядность? Ведь это вовсе не особый вид утонченной чувственности; заботы ваши будут иметь целью не вульгарные удовольствия, а возможность всецело сосредоточиться в своей внутренней жизни. Очень прошу вас не пренебрегать этими внешними мелочами. Мы живем в стране, столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую деликатность чувства, всякое понятие об изящном.

Одна из самых поразительных особенностей нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении удобствами и радостями жизни. Мы лишь с грехом пополам боремся с ненастьями разных времен года, и это при климате, о котором можно не в шутку спросить себя, был ли он предназначен для жизни разумных существ. Раз мы допустили некогда неосторожность поселиться в этом жестоком климате, то постараемся по крайней мере ныне устроиться в нем так, чтобы можно было несколько забыть его суровость.

(…). В этом безразличии к жизненным благам, которые иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения изящного в нашей домашней жизни.

Затем, я бы хотел, чтобы вы устроили себе в этом убежище, которое вы как можно лучше украсите, вполне однообразный и методический образ жизни. Нам всем не хватает духа порядка и методичности, избавимся от этого недостатка. Не стоит повторять доводов в пользу размеренной жизни; во всяком случае одно лишь постоянное подчинение определенным правилам может научить нас без усилий подчиняться высшему закону нашей природы. Но для точного соблюдения какого-либо правила необходимо устранить все, что этому мешает. Часто с первых часов дня бываешь выбит из намеченного круга занятий, и весь день испорчен. Нет ничего важнее первых испытанных нами впечатлений, первых мыслей, приходящих к нам, когда мы вновь возвращаемся к жизни вслед за подобием смерти, которое разделяет наши дни. Эти впечатления и эти мысли обычно предопределяют состояние нашей души на весь день. Вот, он начался домашней сварой и закончился непоправимой ошибкой. Поэтому приучитесь первые часы дня сделать как можно более значительными и торжественными, сразу вознесите душу на всю ту высоту, к какой она способна, старайтесь провести эти часы в полном уединении, устраняйте все, что может слишком на вас повлиять, слишком вас рассеять; при такой подготовке вы можете безбоязненно встретить те неблагоприятные впечатления, которые затем вас охватят и которые при других условиях превратили бы ваше существование в непрерывную борьбу, без надежды на победу. (…)

…Но вы, конечно, понимаете, что это далеко еще не все. Одна идея, пронизывающая всю вашу жизнь, должна всегда стоять перед вами, служить нам светочем во всякое время дня. Мы являемся в мир со смутным инстинктом нравственного блага, но вполне осознать его мы можем лишь в более полной идее, которая из этого инстинкта развивается в течение всей жизни. Этой внутренней работе надо все приносить в жертву, применительно к ней надо установить весь порядок вашей жизни. Но все это должно протекать в сердечном молчании, потому что мир не сочувствует ничему глубокому. Он отвращает взор от великих убеждений, глубокая идея его утомляет. Вам должны быть свойственны верное чувство и сосредоточенная мысль, не зависимые от различных людских мнений, а уверенно ведущие вас к цели. Не завидуйте обществу в его чувственных удовольствиях, вы обретете в своем уединении наслаждения, о которых там и понятия не имеют.

Я не сомневаюсь в том, что, освоившись с ясной атмосферой такого существования, вы станете спокойно взирать из своей обители на то, как волнуется и для вас исчезает мир, вы насладитесь покоем вашей души. А пока надо усвоить себе вкусы, привычки, привязанности вашего нового образа жизни. Надо избавиться от всякого суетного любопытства, расстраивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать наступления дня завтрашнего. Иначе вы не обретете ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отвращения.

Хотите ли вы, чтобы мирской поток разбивался у порога вашего мирного жилища? Если да, то изгоните из вашей души все эти беспокойные страсти, возбуждаемые светскими происшествиями, все эти нервные волнения, вызванные преходящими новостями. Замкните дверь перед всяким шумом, всякими отголосками света. Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную литературу, – по существу она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьезно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за все хватаются, ничего не углубив, в которых все обещают, ничего не выполняя, где все принимает сомнительную или лживую окраску и все вместе оставляет после себя пустоту и неопределенность. (…)

…В старых цивилизованных странах Европы давно сложились определенные бытовые образцы, так что там, когда решишь переменить образ жизни, достаточно просто-напросто выбрать ту новую обстановку, в которую желаешь перенестись, – место заранее готово; распределение ролей сделано. Как только вы изберете подходящую для себя роль, и люди и предметы сами собой расположатся вокруг вас. Вам остается только должным образом их использовать. Совсем иное дело у нас. Сколько издержек, сколько труда, прежде чем Вы освоитесь в новой обстановке! Сколько теряется времени, сколько затрачивается сил на приспособление, на то, чтобы приучить окружающих смотреть на вас сообразно с новым вашим положением, чтобы заставить молчать глупца, чтобы улеглось любопытство. (…)

…Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающую вас атмосферу? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, не опротивел самому себе? И вот я снова вернулся, сам того не замечая, к тому, с чего начал: позвольте мне еще немного об этом поговорить, и я затем вернусь к вам.

Эта ужасная язва, которая нас изводит, в чем же ее причина? Как могло случиться, что самая поразительная черта христианского общества как раз именно и есть та, от которой русский народ отрекся в лоне самого христианства? Откуда у нас это обратное действие религии? Не знаю, но мне кажется, одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся.

Вы знаете, что ни один философ древности не пытался представить себе общества без рабов, да и не находил никаких возражений против рабства. Аристотель, признанный представитель всей той мудрости, какая только была в мире до пришествия Христа, утверждал, что люди родятся – одни, чтобы быть свободными, другие – чтобы носить оковы. Вы знаете также и то, что по признанию самых даже упорных скептиков уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Более того, известно, что первые случаи освобождения были религиозными актами и совершались перед алтарем и что в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: pro redemptione animae – ради искупления души. Наконец, известно, что духовенство показало везде пример, освобождая собственных крепостных, и что римские первосвященники первые способствовали уничтожению рабства в области, подчиненной их духовному управлению. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Почему, наоборот, русский народ попал в рабство лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйских? Пусть православная церковь объяснит это явление. Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой.

И посмотрите, пожалуйста, как мало нас знают, невзирая на всю нашу мощь и величие. Как раз на этих днях в одно время и на Босфоре и на Евфрате прогремел гром наших пушек. (…) Дело в том, что значение народов в роде человеческом определяется лишь их духовной мощью и что тот интерес, который они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от шума, который они производят. Теперь вернемся назад.

После сказанного о желательном, на мой взгляд, для вас образе жизни, вы, пожалуй, могли бы подумать, что я требую от вас монашеской замкнутости. Но речь идет лишь о трезвом и осмысленном существовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной суровостью аскетической морали. Я говорю о жизни, отличной от жизни толпы, с такой положительной идеей и таким чувством, преисполненным убеждения, к которому сводились бы все остальные мысли, все остальные чувства. Такое существование прекрасно мирится со всеми законными благами жизни: оно даже их требует, и общение с людьми – необходимое его условие. Одиночество таит свои опасности, в нем подчас нас ожидают странные искушения. Сосредоточенный в самом себе ум питается созданными им лживыми образами, и подобно св. Антонию населяет свою пустыню призраками. порождениями собственного воображения, и они его затем и преследуют. А между тем, если развивать религиозную мысль без страсти, без насилия, то сохранишь даже и среди мирской суеты то внутреннее состояние, перед которым бессильны все обольщения, все увлечения жизни.

Надо найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое сумело бы без усилий сочетать со всеми действиями разума, со всеми сердечными эмоциями идею истины и добра. В особенности следует стремиться проникнуться истинами Откровения. Огромное преимущество этих истин в том, что они доступны всякому разумному существу, что они мирятся с особенностями всех умов. К ним ведут все возможные пути: и покорная и слепая вера, которую без размышления исповедуют массы, и глубокое знание, и простодушное сердечное благоговение, и вдохновенное размышление, и возвышенная поэзия души. (…)

Многократно возвращаясь к основному началу нашей духовной деятельности, к движущим силам наших мыслей и наших поступков, невозможно не заметить, что значительная часть их определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хорошее, самое возвышенное, самое для нас полезное из происходящего в нас вовсе не нами производится.

Все то благо, которое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе – единственная действительная основа деятельности, исходящей от нас самих, связана с представлением о нашей выгоде в пределах того отрезка времени, который мы зовем жизнью; это не что иное, как инстинкт самосохранения, который присущ нам, как и всем одушевленным существам…

Поэтому, что бы мы ни делали, какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и свои поступки, руководит нами всегда один только этот интерес, более или менее правильно понятый, более или менее близкий или отдаленный. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя, а устранить себя вполне нам никогда не удается: в том, что мы желаем для других, мы всегда учитываем собственное благо. И потому высший разум, выражая свой закон на языке человека, снисходя к нашей слабой природе, предписал нам только одно: поступать с другими так, как мы желаем, чтобы поступали с нами.

И в этом, как и во всем другом, он идет вразрез с нравственным учением философии, которая считает, что постигает абсолютное благо, т.е. благо универсальное, – как будто только от нас зависит составить себе понятие о полезном вообще, когда мы не знаем и того, что нам самим полезно. Что такое абсолютное благо? (…) …Движимые невидимой силой, мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее проявлениях, подчас отождествляться с нею, но вывести из всего этого положительный закон нашего духовного бытия – вот это нам недоступно. Смутное чувство, неоформленное понятие без обязательной силы – большего мы никогда не добьемся. Вся человеческая мудрость заключена в этой страшной насмешке Бога в Ветхом Завете: вот Адам стал как один из нас, познав добро и зло!

(…)