После падения Парижа, отречения от власти Наполеона и восстановления на троне законного короля из династии Бурбонов союзники по антифранцузской коалиции стали решать судьбу «императора французов». Поверженному врагу, перед которым десять лет трепетала вся Европа, предложили в собственность на выбор три острова в Средиземном море, где он мог бы править, будучи выброшенным из «большой» политики (Корфу-Керкиру, Корсику и Эльбу).

Наполеон выбрал Эльбу. C ним в почетное изгнание в мае 1814 года уехали несколько его генералов и добровольцы из Старой гвардии («элиты из элит») — полторы тысячи давних соратников великого полководца.

Три городка, несколько тысяч подданных — это все, что осталось от еврепейской империи Бонапарта. Но и на этом крохотном кусочке суши Наполеон старался наладить жизнь: знакомился с жителями, организовывал управление, пытался возобновить добычу железной руды, оживить торговлю — в общем, устраивался на острове всерьез и надолго. Но с осени 1814 года отрекшийся император все внимательнее прислушивался к новостям из Франции и Вены.

На Венский конгресс, созванный для определения послевоенных судеб Европы, съехались победившие монархи — и тут выяснилось, что у них масса разногласий по множеству вопросов. Но насколько они глубоки, насколько близок распад антинаполеоновского союза, это еще предстояло выяснить.

Единодушны союзники были лишь в тревоге за положение во Франции. Они восстановили на троне династию Бурбонов, но вернувшиеся из многолетней эмиграции аристократы повели себя настолько бесцеремонно и неумно, что Александр I вынужден был заметить: «Бурбоны и не исправились, и неисправимы».

Российский император был убежден, что былая абсолютная власть французских королей совершенно нежизнеспособна и долго не продержится, поэтому он настоял, чтобы Франции была дана конституция, по которой суды остались бы независимыми, а законы принимались бы избираемым парламентом. Избирательные права давались лишь тонкому слою богатейших людей страны — но это уже не было ни королевским абсолютизмом Старого порядка, ни самоуправством яростных, голодных толп, ни бесконтрольным хозяйничаньем «новых французов», ни военной диктатурой самопровозглашенного императора.

Возвратившееся дворянство было не в силах сломать государство, выросшее из революции и наполеоновский диктатуры — прежними остались и организация министерств, и полиция, и система налогообложения, остался Гражданский кодекс Наполеона и весь уклад чиновничьего аппарата Империи, сохранилось устройство армии, университетов, высшей и средней школы.

Однако, получив земли, у них конфискованные, но еще нераспроданные, дворяне громко требовали вернуть им все имущество, которое они потеряли в революции. Нередко, вернувшись в бывшие свои родовые имения, они избивали крестьян, купивших их земли — а тем некому было жаловаться в «новых» судах. Возвратившиеся католические священники в своих проповедях называли «черный передел» земель смертным грехом. Еще помнившее Старый порядок крестьянство глухо, но грозно заволновалось.

Очень быстро разочаровался в новой власти и городской промышленный класс, надеявшийся после нескончаемых войн на улучшение своего положения. Королевское правительство не смело поднять ввозные пошлины перед дешевыми английскими товарами, и неокрепшие французские фабрики и мануфактуры оказались перед угрозой разорения.

Королевская власть уволила в запас двадцать тысяч наполеоновских офицеров, выбросив их из армии на полунищенское половинное жалование. Оставшиеся офицеры и солдаты встретили новых командиров-аристократов с презрением и ненавистью, ни во что не ставя новые белые знамена Бурбонов, заменившие былой победоносный революционный триколор.

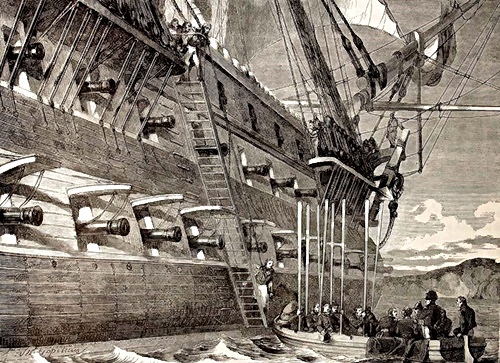

Наполеону показалось, что что настал долгожданный час возвращения — зимней ночью бриг с Наполеоном на борту в сопровождении ещё нескольких кораблей отплыл на родину. Ускользнув от патрулирующих английских и королевских судов, никем не ожидаемый маленький десант (1100 человек) 1 марта 1815 года высадился на французском берегу (в нынешнем курортном центре на мысе Антиб). Таможенная стража и население окрестных деревень восторженно приветствовали императора, а городок Канн (сегодня принимающий мировой кинофестиваль) снабдил крохотную армию всем необходимым.

Наполеон бросил на берегу свои на всякий случай захваченные пушки (не они решат дело) и двинулся навстречу гусарским и пехотным полкам с артиллерией у которых был приказ остановить «корсиканское чудовище». Остановив своих людей, Наполеон один подошел к рядам солдат, замершим с ружьями наперевес: «Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!» Ответом ему был взрыв восторга — его бывшие солдаты, сломав строй, окружили своего «маленького капрала», целуя его руки и колени, как в припадке массового умопомешательства. В Гренобле командир защищавшего город полка выстроил своих солдат на главной площади и крикнул: «Да здравствует император!»…

В Гренобле Наполеон впервые объявил цели своего возвращения. Он покаялся в том, что слишком «любил величие и завоевания», и «ему нужно извинить искушение сделать Францию владычицей над всеми народами». Он заявил, что пришел спасти крестьян от грозящего им восстановления дореволюционных порядков, пришел обеспечить крестьянские земли от покушений со стороны дворян-эмигрантов. Он объявил, что отказывается от личной диктатуры и намерен ввести конституционную монархию со своей династией во главе, и разделить власть с избираемым населением парламентом.

Но Наполеону предстояло преодолеть самую большую угрозу его необыкновенному предприятию — столкнуться с армией, посланной правительством для его разгрома. В главе ее встал Мишель Ней, «храбрейший из храбрых» маршалов Наполеона, который пообещал королю привезти в Париж своего бывшего повелителя в железной клетке. Наполеон послал Нею записку, как имевший право распоряжаться: «Ней! Идите мне навстречу в Шалон. Я Вас приму так же, как на другой день после битвы под Москвой». Когда обе армии встретились, маршал выхватил саблю из ножен и воскликнул: «Офицеры, унтер-офицеры и солдаты! Дело Бурбонов погибло навсегда!» — и армия Нея в полном составе перешла на сторону Наполеона.

После этого в центре Парижа появился издевательский рукописный плакат: «Людовику XVIII. Король, брат мой, не посылайте мне больше солдат, их у меня достаточно. Наполеон». Королевская семья вместе с высшими сановниками в панике бежала из столицы, а на другой день огромная толпа обезумевших от восторга парижан на руках внесла Наполеона в королевский дворец Тюильри.

В эти 19 дней произошло нечто неслыханное, невообразимое, воспринятое современниками как чудо — один человек, не пролив ни капли крови, даже не сделав ни одного выстрела, буквально смел государственную власть в стране, и, меньше года назад все проигравший, с триумфом вернулся на императорский трон. В жизни Наполеона было немало неожиданных, головокружительных поворотов, но это — последнее, самое дерзкое, самое рискованное из его приключений — которое стали позже называть «полетом орла», было самым замечательным.

Наполеон торопился предстать перед страной в новом облике и выполнить все свои обещания. Прежде всего нужно было изменит конституцию Империи. Для этого ему нужен был умный, авторитетный человек либерального образа мыслей. Он распорядился разыскать политического философа, развивавшего идеи Локка и Гоббса, Бенжамена Констана (он скрывался потому, что еще за день до въезда Наполеона в Париж, вопреки всеобщему восторженному настроению, называл его возвращение «национальным бедствием»). Император, однако, сделал ему предложение, от которого Констан не смог отказаться — написать новую конституцию обновляемой Империи, разработать основы ее государственного устройства.

За основу философ взял конституцию, навязанную державами-победительницами королю, и лишь сделал ее несколько либеральнее, дающей большую свободу населению. Наполеон успел провести общенациональный референдум по ней, давший ей одобрение. Успел он и провести выборы в законодательную Палату представителей парламента. Как в реальности сложилась бы новая система управления Францией, так и осталось неизвестным — армии держав двинулись к границам страны.

Оказалось, что Наполеон неверно оценил международную ситуацию, сильно преувеличив начавшиеся раздоры в лагере союзников — в отношении Бонапарта разногласий у них не было. Он обратился к главам европейских держав с предложением о мире и обещал, что Франция не будет переходить свои границы. В ответ продолжавший свою работу Венский конгресс победителей объявил Наполеона вне закона, назвав его «врагом человечества».

Покончить с возрождающейся французской Империей готовы были русская (250 тыс. штыков), австрийская (230 тыс.), прусская (50 тыс.) и английская (120 тыс.) Поняв, что столкновения не избежать, Наполеон принял решение опередить своих противников и, не дожидаясь их полной мобилизации, бить их армии поодиночке. Со стотысячной армией он стремительно перешел северную, бельгийскую, границу, где стояли английские и прусские силы. Он ударил в стык между ними и разбил пруссаков фельдмаршала Блюхера. Но уничтожить или рассеять их не удалось, и в преследование Наполеон бросил 30-тысячный корпус маршала Груши. Сам же он повернулся к британской армии, изготовившейся для генерального сражения близ бельгийской деревни Ватерлоо.

Объединенной армией британцев и некоторых ее союзников командовал Артур Уэлсли, герцог Веллингтон. Долгое время со своей небольшой армией он успешно сражался с наполеоновскими маршалами в Португалии и Испании и, в конце концов, прорвался во Францию, но с самим Наполеоном в бою лицом к лицу еще не встречался. Оба противника были в расцвете полководческого таланта (им было по сорок шесть лет), имели под своим командованием примерно равные силы (по 70 тысяч штыков и сабель; преимущество у французов было лишь в артиллерии). Веллингтон занял оборонительную позицию вокруг высокого холма, предоставив Наполеону атаковать его по раскисшей после сильнейшей ночной грозы почве.

Утром 18 июня 1815 года Наполеон дал сигнал к началу битвы. Атакам подверглись, прежде всего, каменные фермы на подступах к главным силам британской армии — обе стороны сражались ожесточенно, врукопашную, фермы и лес вокруг них неоднократно переходили из рук в руки. Наполеон ждал, что Веллингтон бросит в бой полки из центра своей позиции, и даст возможность французам провести атаку, которая решит дело, но английский командующий не дал Наполеону этого шанса. В какой-то момент французам показалось, что центр противника начал подаваться, отступать, и маршал Ней, у которого к тому времени почти не осталось пехоты, бросил в решающую атаку свои кавалерийские полки. Но британцы, не дрогнув, построились в каре и заняли круговую оборону, прорвать которую кавалерия была не в силах. Четырежды бросались на неприступные, изрыгающие непрерывный огонь, каре кавалеристы Нея, но, понеся ужасающие потери, вынуждены были прекратить атаки.

И тут, уже под вечер ожесточеннейшего сражения, с фланга послышалась канонада, и оба командующих с надеждой вглядывались, кто бросит решающую гирю на весы равной схватки — Груши или Блюхер. Наконец, стало очевидным, что это подходит прусская конница… Блюхеру удалось обмануть маршала Груши — предоставив французам догонять небольшой замыкающий отряд, главные силы он направил окольными дорогами обратно, туда, где кипела главная битва.

Видя неизбежность соединения своих противников, Наполеон бросил в последнюю, отчаянную атаку на центр британцев свои лучшие силы — Старую гвардию. Но залегшая под орудийным огнем британская пехота встала и встретила французских гвардейцев столь убийственным огнем, что эта «элита из элит» заколебалась, дрогнула, подалась назад и, наконец, побежала. По знаку Веллингтона вся его армия перешла в контрнаступление, а в рядах французов, наблюдавших эту картину, началась паника — «Гвардия бежит!», «Спасайся кто может!» — и изможденная десятичасовым боем армия потеряла управление, перестала существовать, превратившись в разрозненные толпы людей, каждый из которых помышлял только о собственном спасении…

Наполеон добрался до Парижа и неделю отрешенно бродил в одиночестве по Елисейскому дворцу. Ему предлагали самые разные, порой фантастические проекты продолжения борьбы, но он знал, что все уже кончено. Он выехал в порт, надеясь уплыть в Америку, но в море его уже ждали англичане — и он сдался…

Впереди у него было лишь шесть лет медленного угасания на крошечном островке посреди Атлантического океана. Он уже не ловил жадно новостей из Франции, для него всякая надежда испарилась. А Франции, с трудом и скрежетом зубовным пережившей повторное воцарение Бурбонов, пришлось разбираться с ними уже самостоятельно — без всемирных героев…

АМБИЦИЯ — это какое-нибудь гордое желание, претензия, требование, как правило, не подкрепленное реальной силой или возможностями («есть амбиции, но нет амуниции»).

ЛЕГИТИМНОСЬ — формально говоря, это законность. Но ведь законы-то все разные — одни главнее, другие поскромнее. И разные президенты, председатели, делегаты и депутаты тоже иногда тягаются между собой — кто из них сильнее/законнее? Это слово — легитимность — именно тогда и применяется, когда сравниваются вещи абсолютно законные.

Кто законнее — президент или депутат? Глупый вопрос — ведь оба они избраны совершенно законно. Но разница все же есть: президента избирали «всем миром», а депутата — только избиратели одного округа. Оба законны, но президент — легитимнее. Так же закон, помещенный в тексте Конституции, легитимнее статьи Уголовного кодекса. Но бывают случаи головоломные. Для их разрешения постоянно заседает Конституционный Суд с ни от кого не зависящими судьями, избранными пожизненно.

На рубеже 13-го века папа Бонифаций VIII попытался возродить верховенство своей власти над королями. Но ему пришлось столкнуться не с раннефеодальной «лоскутной» Европой, а с объединяющимися и набирающими мощь государствами — Францией и Англией.

Когда эти государства начали собираться воевать между собой, они без согласия папы обложили дополнительным налогом духовенство. Бонифаций пригрозил их королям отлучением от Церкви, но местное духовенство предпочло подчиниться своим светским владыкам — и папа не решился привести в действие свою угрозу.

Но в 1300 году, который папа объявил юбилейным, он увидел в Риме поклонение двухсот тысяч паломников со всей Европы, и мечты о господстве в светском мире вновь охватили Бонифация. Он направил к Филиппу посольство во главе с епископом, который вел себя перед королем настолько грубо, что тот посадил его в тюрьму за оскорбление величества. Папа послал королю свою буллу, в которой изложил свое видение организации католического мира: короли должны служить церкви по первому приказанию папы, который имеет право карать светскую власть за любую ошибку, а папа не подчиняется никому из людей.

Ответ французского короля был быстр и резок — он обвинил папу в ереси и послал ему вызов в суд, который тут же начал готовить. Принудить папу явиться на суд должен был специальный посланник короля, которому было дано поручение похитить Бонифация. Три сотни всадников ворвались в папские покои и арестовали понтифика. Говорят, что при этом престарелый Бонифаций получил увесистую пощечину от руки в рыцарской перчатке. Папу его сторонники отбили, но не вынесший неслыханного унижения Бонифаций скончался.

Следующий папа смирился с французским диктатом и перенес свою резиденцию из беспокойного, вечно бурлящего Рима в тихий южнофранцузский Авиньон. Следующие без малого семьдесят лет получили наименование «авиньонского пленения пап». Пребывание в этом городе папского двора реальный плен напоминало мало — скорее это было стратегическое сотрудничество Святого престола с французскими королями. Все «авиньонские» папы были французами, как и большинство избиравших их кардиналов. В это время папство утратило былую роль в политических делах Европы, зато особое внимание «французских» пап обратилось на внутреннюю организацию Церкви — здесь папы стали гораздо более влиятельными, чем прежде. Значительно увеличились и доходы Церкви. Паломники отмечали невиданную роскошь авиньонского папского двора.

АССИМИЛЯЦИЯ — полное слияние, растворение одного в другом. Ассимиляцию живущих вместе народов оценивают по‑разному: одни говорят, что это плохо, другие, наоборот, — хорошо. Но она происходит в миллионах мелочей повседневной жизни, не спрашивая ни у кого разрешения и оценки. Перенимаются слова и жесты, верования и кулинарные рецепты, молодежь женится по любви, и гены разных народов сливаются в детях и внуках. Говорят, что более сильный народ поглощает, ассимилирует без остатка слабейший. Да, как вода поглощает сахар: нет больше белых кристалликов, и вода так же прозрачна, но попробуй — она стала сладкой!

16-17 века были нелегким в жизни европейцев. Рушился уютный мир Средневековья, в котором была одна Церковь, и ее попечением можно было быть спокойным за свою бессмертную душу, в котором каждый знал свое место от рождения и до смерти, мир был «закрытым» и понятным, бесконечные войны аристократов населения, в общем-то, не касались, прокатываясь над их головами.

И тут впервые перед ними «открылась» Книга, на которую опиралась вся их жизнь, которая определяла для них ее смысл, давала представление об устройстве мира, о том, что хорошо и что плохо — и она оказалась не такой, какой она представала перед ними в церковных проповедях. Оказалось, что нет там готовых — простых и ясных — правил, при выполнении которых можешь быть уверен в райском блаженстве. Оказалось, что над ней надо думать самому, самому искать путь к Спасению, и помочь в этом европейцу может уже не одна-единственная Церковь, а две, три, четыре — сколь угодно много — создаваемых все новыми и новыми учителями, опиравшимися все на то же Священное Писание. И можно и нужно выбирать — ведь здесь решается самый важный вопрос человеческого существования!

Ломались полуторатысячелетние ценности — теперь, в эпоху Возрождения, в центре мироздания фактически был уже не Бог, а Человек, своим умом и доблестями пробивающий себе дорогу, подчиняющий себе мир. И в пользу такого «нового мира» гуманисты и художники приводили аргументы столь весомые, что от них было не отмахнуться. Но после этого началась «война всех против всех», сопрововождавшаяся такими жестокостями, которые были редки в Средневековье.

Начавшиеся в это же время Великие географические открытия перечеркнули средневековые представления об устройстве мира — «закрытый» Божий мир с центром в Святом городе Иерусалиме внезапно начал, ломая прежние границы, стремительно расширяться, раскрывая для европейцев все новые и новые земли и неизвестные дотоле народы.

Начались религиозные войны. Это были уже не столкновения сравнительно немногочисленных рыцарских отрядов, а непрерывные маневры и кровопролитные сражения массовых армий, яростно бившихся за свои веры. А кроме того, эти массовые армии кормились тем, что можно было насильно отнять у крестьян и горожан. Жертвы этих войн, страдания сотен тысяч, а то и миллионов, людей были неисчислимы.

Неурожаи, войны, эпидемии порождали в людях, лишившихся привычных жизненных устоев, отчаяние и смятение. У теряющих почву под ногами европейцев поселялось ощущение опасности, в населении нарастал страх, готовый сорваться в настоящую истерику.

Люди искали конкретных виновников распада привычного им мира. И они были найдены — это дьявол, демоны и те из людей, что пошли к ним на службу, соблазненные получением сверхъестественных способностей. Но если воевать с потусторонними силами у людей были «руки коротки», то уж земные их подручные находились в их полной власти.

Колдовство еще за две тысячи лет до возникновения христианства признавалось за реально существующее, и наказывалось пропорционально вреду, нанесенного колдуном обычным людям. Церковь полтора тысячелетия саму веру в существование колдунов считала «языческим суеверием», за веру в существование ведьм даже полагалось наказание. Но эту стойкую католическую традицию смыла волна массовой истерики, охватившая Европу в 16 веке. Что уж говорить о протестантских общинах, в которых воздействие на проповедников их паствы было гораздо сильнее!..

Началась настоящая «охота на ведьм» (хотя большинство обвиненных в колдовстве были мужчинами). Один священник в частном письме так описывает обстановку в одном из германских городов (Бонн, начало 17 века): «Кажется, вовлечено полгорода: профессора, студенты, пасторы, каноники, викарии и монахи уже арестованы и сожжены… Канцлер с супругой и жена его личного секретаря уже схвачены и казнены. На Рождество Пресвятой Богородицы казнили воспитанницу князя-епископа, девятнадцатилетнюю девушку, известную своей набожностью и благочестием… Трёх-четырёхлетних детей объявляли любовниками Дьявола. Сжигали студентов и мальчиков благородного происхождения 9—14 лет. В заключение скажу, что дела находятся в таком ужасном состоянии, что никто не знает, с кем можно говорить и сотрудничать».

Дела о ведовстве передавались из церковных, инквизиционных судов в суды светские, и это сделало общественную истерику совершенно неуправляемой — доносы становились массовыми, смертные приговоры судов буквально штамповались без особых разбирательств, на пытки подозреваемых, на испытания водой (считалось, что вода, используемая в крещениях, не примет ведьм и колдунов, и они не утонут), на костры, в которых десятками горели «ведьмы», стекались многочисленные толпы.

Это было по-настоящему массовое движение, зародившееся в народной толще и обнаружившее все предрассудки и суеверия «простых людей». Характерно, что «ведьмовских» процессов практически не было ни в Италии, в которой традиционно слепо верили Церкви, ни в Испании, находившейся под плотным контролем инквизиции, ни во Франции, где уже сложилось сильное централизованное государство.

После века «охоты на ведьм» первой опомнилась Англия, в которой по старому закону (1542 года) за колдовство полагалась смертная казнь. В 1735 году был принят новый закон о колдовстве — государство перестало признавать колдовство реально существующим явлением, а обвинение кого-либо в обладании магическими способностями стало наказываться годом тюрьмы. Вскоре подобные законы приняли и другие европейские государства. Тем не менее, самосудные расправы заподозренных в колдовстве продолжались вплоть до 19 века.

За три века «охоты на ведьм» в Европе в воде и на кострах погибло от 40 до 50 тысяч человек.

При этом, сегодня наибольшей известностью пользуются «ведьмовские» судебные процессы 1692 года в американском городке Салем, где на основе видений психически нездоровых девочек были арестованы и после суда повешены 19 человек, мужчин и женщин. Уже через пять лет сами судьи, выносившие приговоры, признали свою ошибку, и подобное больше в американских колониях не повторялось. Но у этого эпизода оказалось необычайно долгое эхо. Большой американский писатель 19-го века Натаниэль Готторн, сам родом из Салема, всю жизнь мучился стыдом и ответственностью за то, что сотворили его предки (один из них был тогда судьей, выносившим приговоры «ведьмам») и в своих рассказах и романах сумел донести эти переживания до миллионов своих читателей. В США сегодня «салемские процессы» являются символом всего того, от чего общество должно избавляться с каждым новым поколением.

В Восточной Европе отношение к общению с чертями было гораздо более терпимым и более «практичным». «Колдунов» там не преследовали с такой страстью, как это делали их западные соседи, и не считали преступным сам факт общения с нечистой силой, но взыскивали с них ущерб, который они наносили «нормальным» людям.

В Московии-России ведьмы, наравне с проститутками, находились под защитой государства, за их оскорбление полагалась выплата («бесчестье») — закон 1589 года гласил: «…А блядям и видмам бесчестия 2 деньги против их промыслов».

МЕНТАЛИТЕТ (МЕНТАЛЬНОСТЬ) — проще говоря, это национальный характер, характер народа. Но это только «проще говоря». Немецкая аккуратность, английская невозмутимость, французское легкомыслие — определения довольно приблизительные, даже грубоватые. Ментальность — шире, чем характер, богаче, сложнее, изменчивее, это, скорее, самоощущение народа, его «цвет», «запах».

Определить ментальность каждого отдельного народа весьма трудно, для этого нужно хорошо знать его культуру, искусство: литературу, живопись, музыку, сказки, обряды, нужно пожить среди него, нужно его полюбить. Нужно узнать и, главное, понять его исторический опыт, незаметно передаваемый из поколения в поколение.

Сказать о немцах, что они отличаются дисциплинированностью, большие аккуратисты, дотошны, логичны и последовательны в любом деле, значит сказать очень мало о ментальности народа, проигравшего и истощившегося в бойне Первой мировой войны, расчлененного и униженного соседями-победителями, продавшего душу своим мерзавцам — нацистам. Народа, завоевавшего всю Европу и попытавшегося установить своё господство над всем миром, до конца сопротивлявшегося в жесточайшей в истории битве народов, разгромленного и отрезвившегося на дымящихся развалинах родины, вновь расколотого победителями на два враждебных друг другу государства; сумевшего сотворить «экономическое чудо» свободного рынка, стать на западе полнокровной демократией, а на востоке — оплотом тоталитаризма; разрушившего, наконец, Берлинскую стену и самую охраняемую в мире границу, десятилетиями разделявшую единый народ.

Можете себе представить, насколько ментальность немецкого населения Германии должна отличаться от ментальности немецкоязычных швейцарцев, таких же дисциплинированных аккуратистов (часовщики!), но несколько столетий мирно и размеренно проживших в своих Альпах, абсолютно не вмешиваясь ни в какие европейские разборки; насколько по‑разному ощущают они себя в этом мире.

А взять русских и американцев, различных буквально во всем: очень непростая тысячелетняя история России — и двести сравнительно благополучных лет США, самодержавие и тоталитаризм у нас — и свобода и самоорганизация населения в Штатах, коренной и господствующий над другими русский народ — и «плавильный котел» эмигрантов со всего мира в Новом Свете. Но давно замечено что‑то неуловимо общее у них и у нас: широта взгляда на мир, размах замыслов и дел (и ещё что‑то в этом роде, что трудно выразить словом). А дело, наверное, в том, что нынешний менталитет обоих народов возникал на огромных и неосвоенных просторах европейских, сибирских равнин и девственных прерий, из поколения в поколение люди ощущали вокруг себя необъятный простор. Всегда было куда уйти: туда, где выживешь или нет — будет зависеть только от тебя. И, с другой стороны, как же должен отличаться менталитет этих народов от самоощущения людей в старых европейских — скученных, городских — странах.

Различные ментальности могут уживаться и внутри одного народа, одного общества: менталитетпотомственного офицерства весьма отличается в любом народе от духа студенчества или заводских рабочих. Собственно говоря, сложные сочетания, переплетения ментальностей всех слоев и кругов общества и составляют менталитет народа.

Такое понятие, как «ересь», за которую надо наказывать жестоко, вплоть до смертной казни, в других массовых религиях практически отсутствовало. Само это древнегреческое слово (обозначавшее выбор, направление, течение, школу, секту) не имело осуждающего значения. В страшное преступление ересь превратилось лишь в христианстве.

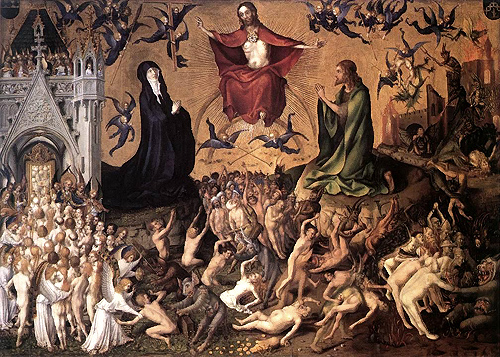

Христианство впервые поставило вопрос о Спасении человеческой души от вечных мук ада. Поэтому вопрос о единственно правильном пути к Спасению стал самым главным вопросом нового вероисповедания. Любые отклонения от этого пути стали тягчайшими преступлениями и должны были караться жесточайшим образом.

Разномыслие в принципиальных вопросах веры в христианской Церкви, религиозные распри между богословами, иерархами и поддерживавшими их массами верующих начались еще при самом зарождении вероисповедания. Но какой именно путь к общему Спасению избрать среди множества предлагавшихся вариантов, как определить его истинность? — Ведь его может указать лишь Сам Господь!

Способом определить истинность решений земной Церкви стали Вселенские соборы — собрания пастырей общин верующих (епископов) со всего христианского мира. Их постановления, принимаемые в развитие изначального учения и церковных традиций, стали считаться единственно верными, богооткровенными, поскольку работой соборов руководил Сам Дух Святой. Все мнения и учения, противоречащие постановлениям Вселенских соборов, стали считаться ложными, ведущими людей к погибели прямиком в ад — ересью.

В первые века, когда христианство в Империи было гонимой религией, священники выявляли среди своих «чад» еретиков, но максимум того, что они могли с ними сделать, это изгнать из общины, отлучить от Церкви. Когда христианами стали сами римские и константинопольские императоры, возможности борьбы с ересями значительно расширились.

Впрочем, крайности в борьбе с ересями в то время не приветствовались. Однажды, в 4 веке, по приговору местного церковного собора и по приказу императора казнили испанского епископа обвиненного своими коллегами в «волшебстве». Это вызвало такое возмущение у тогдашних признанных авторитетов Церкви, что казни еретиков прекратились на шесть веков.

Чем ближе подходило тысячелетие христианства, тем напряженнее ждали люди 1000 года. Вся христианская Европа с ужасом и надеждой готовилась началу грандиозных событий, с такой грозной силой описанных в Апокалипсисе — к Концу Света, Страшному Суду. И вот, подошла эта роковая дата, но… ничего не свершилось. Все подумали, что ошиблись, что конца земного человечества следует ожидать, отсчитывая тысячелетие с момента Распятия — и вновь ничего не произошло. Земную жизнь нужно было продолжать дальше…

Однако потрясение первого миллениума было столь сильным, что постепенно начало разрастаться религиозное брожение. И тут Церковь могла в полной мере оценить всю опасность ересей.

Началось все с Болгарии, где один из священников, Богумил, выступил в 10 веке с проповедью учения, весьма отличавшегося от образца, утвержденного Церковью. Он утверждал, что Бог не всемогущ, что ему противостоит его бывший ангел Сатанаил, и земной мир — поле их сражения, что спастись от ада смогут лишь те, кто отверг земной мир (царство Сатаны), что на пути к Спасению им не помогут ни Ветхий завет, ни Церковь с ее храмами, службами и почитанием икон и святых.

Богумильство широко распространилось в Ромейской империи (Византии), где для ее искоренения потребовалось несколько веков. Проникло оно и на Запад, где под разными именами (катары, вальденсы, альбигойцы, «ткачи») в Северной Италии и Южной Франции возникло множество общин, опиравшихся на Евангелия, но отвергавших официальную Церковь.

Храмы опустели, никто не хотел слушать даже самых знаменитых проповедников Рима. Катарские общины избирали своих епископов, которые проводили ритуалы спасения душ и отпущение грехов. Фактически создавалась обновленная на евангельских основах новая, параллельная католической, Церковь. При этом катары претендовали на то, что именно они являются единственной «правильной» христианской Церковью, а римская Церковь — отклонением от учения Христа.

Два века противостояния катаров и римской Церкви закончились открытым столкновением. Католический Собор признал катаров отступниками, еретиками, не-христианами, а поддерживающих их светских правителей отлучил от церкви. Папа объявил против них Крестовый поход, и по его призыву рыцари со всей Европы двинулись на Южную Францию.

Когда один из предводителей крестоносцев накануне штурма первого катарского города спросил у папского представителя о том, как отличить католиков от еретиков, тот ответил: «Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius» — «Убивайте всех! Господь узнает своих». Это была война на полное уничтожение катаров, на беспощадное, поголовное, физическое их истребление. Масштабы жертв установить сейчас трудно, но речь идет о сотнях тысяч человек.

Самым подходящим способом умерщвления еретиков было признано их публичное сожжение на костре живыми. Во-первых это была казнь «без пролития крови», а во-вторых, огонь костра считался «очистительным», после которого душа казненного имела шансы попасть в рай.

В открытых боях и осадах крепостей силы были явно неравны, но «катарские» («альбигойские») войны продолжались в начале 13 века два десятилетия — катары переходили к партизанским действиям, пытались сохранить свои общины в подполье, укрывали своих проповедников и епископов, организовали тайную сеть сопротивления. Для разоблачения и уничтожения катаров в 1215 году папой была создана Инквизиция (inquīsītiō — «розыски», «расследования»).

Инквизиция была постоянно действующим религиозным трибуналом, независимым от местных епископов. Она основывала свои расследования на доносах и информации из исповедей. Эта эффективная система смогла в течение нескольких поколений уничтожить катарское подполье. Последнего выявленного катара сожгли на костре в 1321 году.

На Востоке, в Империи ромеев, и в странах, «крещеных от Царьграда», еретиков также сжигали и топили, хотя и в меньших масштабах, и специализированного органа, занимающегося ересями там создано не было.

Но борьба с катарской ересью, чему, собственно, и обязана своим появлением Святая инквизиция, сейчас малоизвестна. Ее в европейской памяти заслонила мрачная слава инквизиторского хозяйничанья в Испании, начавшееся через полтора века и продолжавшееся три с половиной столетия, чуть ли не до середины 19-го века. Возникло даже устойчивое словосочетание «Испанская инквизиция».

Когда христианские королевства отвоевали, наконец, у мусульман Пиренейский полуостров (Реконкиста), мусульманам и евреям было предложено или окреститься или убираться из страны. Часть из них, не желая покидать родину, перешла в хрис тианство — и это стало для испанских правителей большой проблемой. Сразу же возникло подозрение, что переход иноверцев в христианство был чисто формальным, неискренним, и что они продолжают исповедовать свои прежние, традиционные для них религии. Короли-супруги Фердинанд и Изабелла в 1478 году добились от папы учреждения собственной, испанской инквизиции, подчиненной не Риму, а непосредственно королям Испании. Самым знаменитым Великим инквизитором стал доминиканский монах, внук окрестившихся евреев, организатор сложного и разветвленного аппарата выявления и наказаний еретиков Томас Торквемада. Само имя его стало нарицательным для обозначения жестокого религиозного фанатика.

тианство — и это стало для испанских правителей большой проблемой. Сразу же возникло подозрение, что переход иноверцев в христианство был чисто формальным, неискренним, и что они продолжают исповедовать свои прежние, традиционные для них религии. Короли-супруги Фердинанд и Изабелла в 1478 году добились от папы учреждения собственной, испанской инквизиции, подчиненной не Риму, а непосредственно королям Испании. Самым знаменитым Великим инквизитором стал доминиканский монах, внук окрестившихся евреев, организатор сложного и разветвленного аппарата выявления и наказаний еретиков Томас Торквемада. Само имя его стало нарицательным для обозначения жестокого религиозного фанатика.

Прибывая в ту или иную местность, инквизиторы провозглашали «эдикт милосердия», который действовал один месяц. За это время тайные иудеи могли добровольно исповедаться в своём грехе и совершить покаяние. Затем наступал период рассмотрения доносов, арестов по ним и допросов. При отказе давать показания арестованного подвергали пыткам (впрочем, широко практиковавшимся в то время и светскими судами).

В юрисдикцию инквизиционных органов попадали не только ереси, но и вообще все, что нарушало «естественный порядок» — любовная или любая другая магия, попытки общаться потусторонними силами, гомосексуализм и т. д.

Инквизиционный трибунал редко оправдывал обвиняемых. Самыми массовыми наказаниями для публично кающихся были штрафы, тюремное заключение, конфискация имущества, нажитое с момента установленного впадения в грех, осужденных обязывали определённый срок носить специальную одежду кающегося, санбенито (желтый мешок с красным крестом и высокий колпак), от которой люди шарахались на улице.

Инквизиция осталась в памяти потомков печально знаменита своими театрально обставленными казнями, — главным «развлечением» стекавшихся поглазеть на костры толп «добрых католиков». Однако доля смертных приговоров в общем объеме наказаний была сравнительно невелика — в самые «пиковые» времена репрессий она не превышала 2%.

Жизнь в Испании и Португалии под неослабным и жестким контролем инквизиции на протяжении трех с половиной веков (это почти пятнадцать поколений) не могла не сказаться на массовом менталитете обитателей Пиренейского полуострова.

В остальных европейских католических странах духовный контроль инквизиции за населением не был столь всеобъемлющим и плотным (излишне говорить, что в протестантских странах ее не было вовсе).

Если в 13-14 веках католической Церкви с помощью инквизиции удалось физически истребить отпавших от нее катаров, то в 16 веке, с началом распространения «лютеровой ереси», истребить уходивших из Церкви было уже невозможно. Нужно было научиться с «еретиками» сосуществовать, конкурировать с ними, бороться с ними за души людей. Репрессии инквизиции в этом уже помочь не могли, и в 17-м веке активность инквизиционных судов существенно снижается. Теперь, с развитием книгопечатания, упор был перенесен на цензуру, на определение, какие книги могут считаться «истинно католическими», а в каких текстах присутствует ересь — теперь на кострах жгли не авторов, а их книги.

В 18 веке, с распространением идей веротерпимости, инквизиция приходит в упадок. И хотя списки «некатолических» книг продолжают составляться (вплоть до сегодняшнего дня) на них уже мало обращают внимание.

Римскую провинцию на Пиренейском полуострове в 5 веке завоевали германские племена и создали там свои «варварские королевства». В 6 веке всю Северную Африку завоевали арабы, и местные берберские племена приняли ислам. И вот, одна из германских группировок, вечно воевавших между собой, в 711 году пригласила своих североафриканских соседей для подмоги. Берберский корпус переправился через пролив и высадился на прибрежной горе. По имени его командующего (Джабал аль-Тарик) с тех пор он называется Гибралтаром («горой Тарика»). Армия готов была разбита в первом же сражении, и победители стремительно заняли всю страну. Джабал аль-Тарик так и не успел перейти через Пиренеи в будущую южную Францию, поскольку его срочно вызвали в Дамаск, чтобы наказать за слишком уж самостоятельные действия.

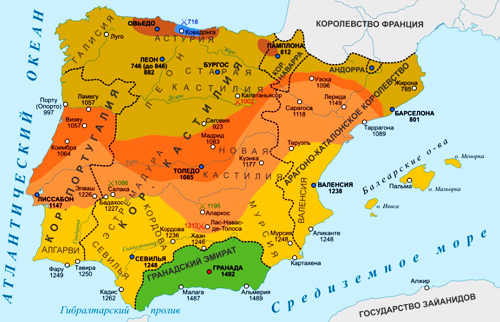

Германцы-готы, называвшие завоевателей маврами, ушли на север, в горы. Там, через восемь лет после вторжения воинов ислама, готы выбрали себе нового короля. Их воины уничтожили большой отряд мавров, пришедший покарать непокорных. И хотя в военном отношении сражение это имело местное значение, в психологическом отношении первая победа вселила в христиан мужество и надежду, — они сумели отстоять горный плацдарм, в который устремились воины окрестных областей для того, чтобы воевать с «неверными». Именно из Астурийских гор началось отвоевание Испании у мавров (Реконкиста), растянувшееся на восемь веков.

Вслед за мавританской армией потянулись на полуостров и мусульманские переселенцы, которые стали расселяться в новых местах и обустраивать свою жизнь. И надо сказать, что получилось это у них неплохо. Исламская культура, вобравшая все достижения Востока, в то время была, несомненно, выше европейской христианской. Завоеватели Испании в большинстве стали мусульманами сравнительно недавно, поэтому к другим верованиям — христианским, иудейским — относились вполне терпимо. Они не препятствовали службам христианских церквей и молитвенным собраниям иудеев, репрессируя лишь тех, кто открыто поносил пророка Мухаммеда. Исламские правители поощряли и любые «бизнесы» иноверцев и охотно использовали их разнообразные таланты во благо своих государств.

В результате к 10 веку «мавританская» Испания превратилась, пожалуй, в самый развитый регион тогдашней Европы. Новые обитатели Пиренейского полуострова наладили систему орошения, так важную для засушливой Испании, чем значительно повысили плодородие здешних почв. Они принесли на Пиренеи рис, арбузы, бананы, баклажаны, твердые сорта пшеницы. По всей Европе ценились работы ремесленников халифата — ткани, изделия из металла, стекла, керамики; через Аль-Андалуз шел в Европу поток африканского золота. Разрослись и украсились города. Мусульманская Кордова вмещала до полумиллиона жителей, там было более ста тысяч домов и множество великолепных дворцов, шесть сотен мечетей, Кордовский университет имел богатейшую в Европе библиотеку (400 тысяч свитков). Со столицей соперничали другие города — Толедо, Севилья, Гранада.

Аль-Андалус (так называли арабо-берберы всю территория Пиренейского полуострова, занятого мусульманами;название это сохранилось для современной южной Испании) порвала отношения с дамасским повелителем правоверных (халифом), а затем и сама объявила себя Кордовским халифатом. 10 век был временем наивысшего расцвета разнообразной, великолепной культуры халифата. Затем случилось неизбежное — единое государство раздробилось на множество фактически независимых частей (эмираты Гранадский, Севильский, Толедский, Сарагосский, Бадахосский и т.д., и т.д). Мусульмане были раздроблены и внутри себя — берберы в основном крестьянствовали, арабы были горожанами, костяк армии составляли сирийцы, влиятельная гвардия правителей была из Восточной Европы. Кроме того, 10% населения были евреями (бежавшими из Палестины еще в 1 веке после разгрома их восстания римлянами). И было еще изначально христианское население германских племен, в значительной массе перешедшее в ислам. Между этими общинами всегда были весьма сложные отношения, и удерживать их в рамках единых государств всегда было непростой задачей. А тут еще из Марокко пришла новая волна завоевателей, предводители которых были мусульманами-фанатиками — в 11 веке эпохе веротерпимости пришел конец. Борьба новых правителей за «чистоту ислама», попытки подавления немусульманских общин привела к ожесточению борьбы на религиозных фронтах, восстаниям племен и еще большему государственному дроблению Аль-Андалуса, к стремлению все большего числа христиан и даже иудеев стать подданными христианских государей.

После мусульманского завоевания Пиренейского полуострова готам-христианам удалось зацепиться только за узкую полоску гор на самом севере.

Но, пользуясь внутренними распрями, которые тут же начались у противников, христианские короли начали постепенно расширять свои владения. Они расселяли на захватываемых землях христианских земледельцев, а для защиты новых территорий неустанно возводили хорошо укрепленные замки (откуда и происходит название исторической области — Кастилия (кастель — замок). Папы неизменно призывали принимать участие в Реконкисте рыцарей со всей Европы, которых приезжало сюда сражаться с воинами ислама великое множество. Вскоре объединенным христианам вместо единого мусульманского государства противостояло множество самостоятельных княжеств-эмиратов, каждое из которых раздиралось внутренними смутами и мятежами.

Не надо представлять себе борьбу на полуострове только как непримиримое противостояние христианства и ислама, «стенка на стенку». С 8 по 15 век всякое было — королевства и герцогства вступали в союзы с эмиратами против соперников и с той, и с другой стороны. Бывало, что христианско-исламские объединенные войска сражались с такими же смешанными дружинами, они вместе бились на стенах городов. И христианские, и мусульманские военачальники переходили на ту или другую сторону, и их подвиги воспевали поэты обеих сторон… Но десятилетие за десятилетием исламо-христианская граница отодвигалась все дальше на юг, пока не осталась лишь узкая полоска Гранадского эмирата.

В 1492 году после десятилетней войны пал последний оплот ислама в Западной Европе — Гранада, Реконкиста была завершена, на Пиренеях осталось два христианских, католических королевства — Испания и отбившаяся от соперников и утвердившая свою независимость Португалия.

Короли объединившейся Испании (муж и жена Фердинанд и Изабелла) поставили перед собой цель покончить с религиозным разнообразием и сделать население своей страны однородно христианским, католическим. Они предъявили иудеям ультиматум — или креститься, или убираться из страны, в которой они жили уже полторы тысячи лет. Через десять лет то же требование было предъявлено и мусульманам. За теми же, кто остался на родине и окрестился, установили жесткий пригляд — не исповедуют ли «новые христиане» втайне свои прежние религии, стала следить инквизиция (церковный суд, которому было поручено «обнаружение, наказание и предотвращение ересей»).

А через сто лет из страны выселили и тех мусульман, которые приняли христианство. Их (около 300 тысяч человек) гнали к морю, сажали на корабли и отправляли во Францию или в Северную Африку. Некоторые области после этого надолго обезлюдели, были утеряны навыки орошения и ремесла.

Но испанские «католические короли» нашли новые источники обогащения — в год капитуляции Гранадского эмирата Христофор Колумб открыл Америку…