«Я верю, что если… законы будут разработаны, одобрены и поддержаны всеми, то они обязательно будут отвечать интересам всех и что никто не может испытывать ни малейшего недовольства, исполняя законы, одобренные каждым в общих интересах»

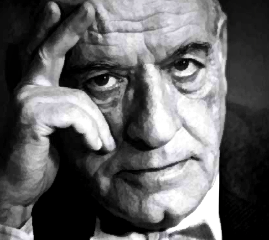

Хосе Ортега-и-Гассет:

«Демократия и либерализм – это два ответа на два совершенно различных вопроса.

«Демократия и либерализм – это два ответа на два совершенно различных вопроса.

Демократия отвечает на вопрос: «Кто должен осуществлять политическую власть?»… Демократия предлагает править каждому из нас – иначе говоря, все мы властны вмешиваться в общественные дела.

Либерализм отвечает на вопрос совершенно иной: «Каковы должны быть границы политической власти, кому бы она ни принадлежала?» Ответ звучит так: «Политическая власть, осуществляется ли она автократически или всенародно, не должна быть неограниченной, но любое вмешательство государства предупреждается правами, которыми наделена личность»…

Так проясняется разная природа этих двух начал. Можно быть большим либералом и отнюдь не демократом, и наоборот – истый демократ далеко не всегда либерал…

Политической власти всегда и повсюду свойственно не признавать никаких ограничений. Безразлично, в одних она руках или этих рук миллионы… Поэтому подлинный либерал опасливо и подозрительно относится к своим демократическим позывам и всячески, как говорится, сдерживается».

Всеобщая декларация прав человека, переведенная на более 500 языков, до сих пор является самым переводимым документом в мире.

В СССР она была опубликована в брошюре под грифом «для служебного пользования». Текст Декларации конфисковывался в ходе обысков служб безопасности как «подрывной», в целом ряде приговоров участие в распространении даже фрагментов текста Декларации рассматривалось как преступление, оно квалифицировалось как «антисоветская агитация и пропаганда» и «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй».

- Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

- Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашёнными настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, к которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, несамоуправляющейся, или как-либо иначе ограниченной в своём суверенитете.

- Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

- Никто не должен содержаться в рабстве или подневольном состоянии; рабство и работорговля запрещаются во всех их видах.

- Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство обращению и наказанию.

- Каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его правосубъектности.

- Все люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации.

- Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

- Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию.

- Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.

- Каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком путём гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты. Никто не может быть осуждён за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться наказание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда преступление было совершено.

- Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, произвольным посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств.

- Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.

- Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Это право не может быть использовано в случае преследования, в действительности основанного на совершении неполитического преступления или деяния, противоречащего целям и принципам Организации Объединённых Наций.

- Каждый человек имеет право на гражданство. Никто не может быть произвольно лишён своего гражданства или права изменить своё гражданство.

- Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью. Они пользуются одинаковыми правами в отношении вступления в брак, во время состояния в браке и во время его расторжения. Брак может быть заключён только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

- Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишён своего имущества.

- Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных порядков.

- Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

- Каждый человек имеет право на свободу мирных собраний и ассоциаций. Никто не может быть принуждаем вступать в какую-либо ассоциацию.

- Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства; эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве, путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования.

- Каждый человек, как член общества, имеет право на социальное обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами каждого государства.

- Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек, без какой-либо дискриминации, имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при необходимости, другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право создавать профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты своих интересов.

- Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск.

- Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой.

- Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным, и высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Образование должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами и должно содействовать деятельности Организации Объединённых Наций по поддержанию мира. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей.

- Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является.

- Каждый человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором права и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осуществлены.

- Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе. Осуществление этих прав и свобод ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединённых Наций.

- Ничто в настоящей Декларации не может быть истолковано как предоставление какому-либо государству, группе лиц или отдельным лицам права заниматься какой-либо деятельностью или совершать действия, направленные к уничтожению прав и свобод, изложенных в настоящей Декларации

Понятия «либерализм» и «демократия» нынче извращены и изгажены в России до полного непотребства — причем, и теми, кто считает себя их непримиримыми ненавистниками, и теми, кто считает себя их горячими поборниками. Поэтому разобраться с ними нужно основательно.

Мы уже начинали о них разговор. Теперь, прослеживая, как европейская цивилизация в послевоенное время заново строила на их основе самое себя, появился повод вернуться к их изначальному смыслу.

И опять начать надо с того, что «либерализм» и «демократия» — понятия разные, говорят они о совсем разных вещах и друг с другом непосредственно не связаны.

Либерализм утверждает, что нет ничего более важного на свете, чем человек, отдельная человеческая личность. У каждого человека есть некоторые права. Они никем не пожалованы, они не завоеваны в борьбе. Они просто есть — от рождения, по праву рождения, по самому факту появления человека на свет. Это права неотъемлемые, то есть, такие, которые никто не может отнять. Они даны для того, чтобы человек прожил весь отпущенный ему срок, причем так, как он считает нужным и правильным. Они так и называются — права человека.

Их в западном обществе накопилось уже немало, но все они по-прежнему сводятся к двум основным, базовым, корневым правам: человек имеет право на жизнь и на свободу.

Это значит, что для всех — и для другого человека, и для организации, и для государства — отдельная личность неприкосновенна. Никто не может человека лишить жизни, заставлять человека менять свои убеждения, верования и жизненные принципы.

Это значит, что любая ненасильственная деятельность — свободна. Никто не имеет права ее пресекать ни по каким соображениям — ни по соображениям общественной безопасности, ни заботясь о его же здоровье или даже жизни, если она, его деятельность, не наносит вреда другим людям.

Это — взгляды либерала в их максимальном, конечном выражении. Не надо думать, что они воплощены в жизнь даже в самых либеральных обществах. До этого еще далеко. Но цель их наиболее полного осуществления — поставлена.

При их реализации в различных жизненных обстоятельствах возникает великое множество сложностей, вопросов, проблем, нестыковок. Над их разрешением постоянно работают юридические и судебные системы различных стран. Возникающие коллизии медленно, но верно, «переваривает» массовое общественное сознание.

Но либерал не задается вопросом, какая экономическая или политическая система в принципе лучше всех осуществит соблюдение этих прав. Были времена, когда монархи или диктаторы стояли на страже прав человека в противовес большинству своих подданных — всякое бывало в истории. Сейчас в обществах западного типа окончательно укрепилось убеждение, что лучше всего, надежнее всего эти права обеспечивает демократическая политическая система. Но, повторяем, этот вопрос — не к либералу.

Этот вопрос — к демократу. Демократ убежден, что источником власти является народ — и все, кто осуществляет власть, должны быть избраны. Его идеалом является всеобщее избирательное право для всех граждан страны вне зависимости от их имущественного состояния, образования и пола.

Однако опыты введения такой избирательной системы выявили очень серьезную проблему: люди, вполне демократически избранные в органы власти, использовали полученные ими возможности для того, чтобы остаться в этой власти гораздо дольше установленного срока, а желательно — пожизненно, да еще и детям и внукам ее передать. Демократия постоянно «срывалась», «соскальзывала» в диктатуру.

Для того, чтобы исключить подобное развитие событий, система республиканской власти была модернизирована. Власть была разделена на независимые друг от друга, следящие друг за другом и ограничивающие друг друга ветви — законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых могла заблокировать решения остальных.

Выборы в каждую из ветвей были разнесены по времени, чтобы лучше учитывать изменяющееся настроение общества и чтобы в разных ветвях власти были разные политические силы.

Особое внимание начали уделяться меньшинству, оппозиции правящим партиям — она всегда была готова сменить их у «руля».

Принятие решений было обставлено бесчисленными процедурами, — система работала медленно, но зато ее решения оказывались всесторонне обсужденными и со всех сторон выверенными.

В особо защищенное положение была поставлена свободная пресса, следящая сразу за всеми ветвями власти. Совершенно свободно стали действовать бесчисленные общественные организации — форма самоорганизации населения — в целом составляющие «гражданское общество».

Соединение либерализма и демократии осуществилось в конституциях. В них были зафиксированы основные права человека — и любая власть потеряла возможность их нарушать (обращение в конституционный суд приводит к отмене решения исполнительной, законодательной и судебной власти, пусть даже и пользующееся всенародной поддержкой, но ограничивающее основные права отдельных граждан).

Жизнь в обществе, которое было организовано таким образом, воспитывала и саму власть, и население — поколение за поколением, — и, в конце концов, ее приняли практически все. Тем более, что в таком «инкубаторе», как выяснилось, любой бизнес, производство, наука, культура развивались в наиболее комфортных условиях, и не снившихся странам с авторитарными режимами власти.

Общество, живущее таким образом, получило название «либеральная демократия».

Сто сонетов от лица никогда не жившего поэта 16 века Гийома дю Вентре написаны в лагере, на бумажных клочках, в Амурской области Юрием Вайнертом и Яковом Хароном в середине 40-х годов. Кому интересно узнать о них, об их судьбах — пожалуйте в его величество интернет.

***

Маркизе Л. Моих посланий терпеливый лепет - Каскад страстей, любви смиренный вздох - Вас не повергли в долгожданный трепет: Сонеты, рифмы - об стену горох! Одними многоточьями моими Я вымостил Вам новый Млечный Путь (Куда уж тут с простыми запятыми!), Но Вас они не тронули ничуть. А эти - как их? - знаки восклицанья? - Вам, черствая, смешны мои страданья? Что гибель Трои мне? Что Вам Вентре?.. В последний раз молю Вас, дочь утеса, - Взгляните: я согнулся в знак вопроса! ...Один ответ: холодное тире. ***

Благодарю тебя, Создатель мой, За то, что под задорным галльским солнцем (Под самой легкомысленной звездой!) Родился я поэтом и гасконцем! За страсть к Свободе, за судьбы стремнины, За герб дворянский, за плевки врагов, За поцелуи женские, за вина, И за мое неверие в богов, За мой язык французский, злой и сочный, За рифм неиссякающий источник, - Твои дары пошли поэту впрок! Мне на земле не скучно, слава Богу, - Неплохо ты снабдил меня в дорогу! Одно забыл: наполнить кошелек. ***

Когда актер, слюной со сцены брызжа И петуха пуская на верхах, Вентре читает - смех берет и страх: Как я талант свой глупый ненавижу! Когда восторженно мне шепчут вслед Забытые поклонниками дамы: "Взгляни, ma chere, - Вентре! Ну да, тот самый... Красавец, правда? но увы, поэт!" Или король потреплет по плечу: "Любовник муз!" - что делать мне? Молчу Со стиснутыми в бешенстве зубами. "Стихи, стихам, стихами, для стихов..." Побрал бы черт всех этих знатоков! Меня давно тошнит от них... стихами. ***

Мне недоступен ход светил небесных - Я тайны звездочетов не постиг. И в черной магии я ни бельмеса, И даже белых не читаю книг. Гадать на пальцах - не в моей натуре. И если вдруг подскажет гороскоп, Что на Земле произойдет потоп, Когда к Тельцу приблизится Меркурий, - Не стану гоготать, как римский гусь, Ни сна, ни аппетита не лишусь, Не откажусь и от спиртных напитков: Зачем считать созвездья в небесах? На что мне тексты обветшалых свитков? Свою судьбу прочту - в твоих глазах. ***

Маркизе Л. Прости, что я так холоден с тобой, - Все тот же я, быть может, - суше, строже. Гоним по свету мачехой-судьбой, Я столько видел, я так много прожил! Казалось - рушится земная твердь, Над Францией справляют волки тризну... Порой, как милость, призывал я смерть - За что и кем приговорен я к жизни?! ...Когда забудут слово "гугенот" И выветрится вонь папистской дряни, Когда гиена Карл в гробу сгниет И кровь французов литься перестанет, - Тогда я снова стану сам собой. Прости, что я так холоден с тобой. ***

Народная толпа на Гревском поле Глядит, не шевелясь и не дыша, Как по ступеням скачет, словно шар, Отрубленная голова Ла-Моля... Палач не смог согнать с нее улыбку! Я видел, как веселый Бонифас, Насвистывая, шел походкой гибкой, Прощаясь взглядом с парой скорбных глаз. Одна любовь! Все прочее - химера. Друзья? - предатели! Где честь, где вера? Нет - лучше смерть, чем рабство и позор! ...Вот мне бы так: шутя взойдя на плаху, Дать исповеднику пинка с размаху И - голову подставить под топор! ***

Неубранное поле под дождем, Вдали - ветряк с недвижными крылами. Сгоревший дом с разбитыми глазами, Ребенок мертвый во дворе пустом... Ни звука, ни души. Один лишь ворон Кружит над трубами. Бродячий пес Меж мокрых кирпичей крадется вором. Забытый аркебуз травой зарос... Все выжжено. Все пусто. Все мертво. Чей путь руинами села украшен? Кто здесь прошел - паписты? Или наши? Как страшен вид несчастья твоего, О Франция! Ты вся в дыму развалин. Твои же сыновья тебя распяли... ***

Маркизе Л. В сухих песках, в безжизненной пустыне Из недр земли чудесный бьет родник. Как счастлив тот, кто жадным ртом приник К его струе, к его прохладе синей! И смерти нет, и старости не знают, Где трав ковер волшебный ключ ласкает... Песком тоски, пустынею без края, Извечной Агасферовой тропой Бреду, гоним ветрами и судьбой. К твоим губам прильну - и воскресаю. Но горе мне! Испив нектар бессмертных, Я, как Тантал, не знаю забытья: Живой ручей, Любви источник светлый! Чем больше пью, тем больше жажду я! ***

Пока из рук не выбито оружье, Пока дышать и мыслить суждено, Я не разбавлю влагой равнодушья Моих сонетов терпкое вино. Не для того гранил я рифмы гневом И в сердца кровь макал свое перо, Чтоб Луврским модным львам и старым девам Ласкали слух рулады сладких строф! В дни пыток и костров, в глухие годы, Мой гневный стих был совестью народа, Был петушиным криком на заре. Плачу векам ценой мятежной жизни За счастье - быть певцом своей Отчизны, За право - быть Гийомом дю Вентре. ***

Пройдут года. Меня забудет мир.

Листы моих стихов загадят мухи.

Какой-нибудь невежда вислоухий

В них завернет креветки или сыр...

Что жизнь моя? Что творчество и слава?

Самообман. Химера. Сказка. Сон.

Меня на свалку отвезет Харон -

Мышам и глупым совам на забаву.

Мой юмор злой, мой стихотворный пыл

Зальют зловонной клеветой попы -

Я не дойду к грядущим поколеньям!

И если бы в Агриппиных твореньях

Меня бессмертный автор не лягал, -

Чем доказать, что я существовал?..

Притча, которую рассказал Иисус ученикам своим, стала одной главных евангельских историй протестантизма:

«Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

Ибо Он поступит, как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов [талант — крупная денежная единица в Средиземноморье], другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно также и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

И подошед получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: «господин! пять талантов ты дал мне; вот; другие пять талантов я приобрел на них».

Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многими тебя поставлю; войди в радость господина твоего».

Подошел также и получивший два таланта и сказал: «господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них».

Подошел и получивший один талант и сказал: «господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое».

Господин же его сказал ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью; итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»

Западный ремесленник, выросший в жестких условиях цеха, из поколения в поколение воспитывался в величайшем уважении прежде всего к качеству своей продукции. Таким образом, за сегодняшними рекламными табличками на многих товарах «Европейское качество!» стоят века и века воспитания работника, до тонкостей знающего все секреты своей профессии, уважающего свой труд и гордящегося своим изделием.

УСТАВ цеха льнопрядильщиков в Румбурге (Чехия)

Во-первых. Принимается сей порядок во имя Иисуса Христа, избавителя нашего, нам счастье несущего. Пусть его именем сей порядок начинается и ведется и пусть нынешние и будущие мастера сего ремесла льноткачества здесь в Румбурге всегда имеют право устанавливать свой честный и полезный порядок для всех лиц этого ремесленного цеха, включая женщин и детей; каковой порядок ныне поддерживается и в других концах; и пусть останутся в силе наказания и штрафы, каковые налагаются за нарушение его. Но для того чтобы сей порядок всегда был в согласии с сознанием и волей наследственных владельцев этих мест, устанавливается: на случай, если найдено будет нечто такое в этом порядке, чего терпеть негоже, пусть остается за владельцами право оный порядок менять и отменять.

Во-вторых. Кто это ремесло изучать желает, тот должен пройти 14-дневное испытание. По исходе оных 14 дней обязан он представить совету цеха в письменной или устной форме достаточные свидетельства своей законнорожденности и честного имени во всех действиях своих. Если тогда признано будет, что подходит он для того или иного ремесла, то оный цех должен его принять, а он обязан в течение трех лет кряду проходить обучение; а если он за эти три года когда-либо уклонится от учения, то обязан уплатить в кассу цеха три гульдена. А внесение штрафа в три гульдена произвести в присутствии бюргеров цеха, а кроме того, если будет вновь принят, вложить в кассу еще гульден, из которого совету полагаются три белых гроша, в кассу — 9 белых грошей, а старшим мастерам за их труд и потерянное время — 12 белых грошей; а мастеру-учителю он должен передать свою постель с периной и кусок (штуку) полотна, а старшие мастера должны все это осмотреть, чтобы все было по-доброму и честному; а когда юноша научится, или если он во время учения умрет, то постель остается мастеру-учителю; а если у юноши-ученика постели нет, то он обязан перед окончанием учения уплатить мастеру три гульдена наличными.

В-третьих. Если ученик-слуга будет найден нежелательным, если он ведет себя своевольно и наперекор указаниям мастера, то он обязан, уплатить две копы грошей штрафа. А если будет установлена вина за мастером, то оный обязан по постановлению мастеров внести в кассу цеха 3 гульдена штрафа, а его ученику цех должен озаботиться выделить для обучения другого мастера-учителя.

В-четвертых. Каждый, выдержав свои 3 года в учении, должен на год податься в странствие, и в соответствии с указаниями своего цеха пройти путь более трех миль, и до исхода года не возвращаться без достаточных причин к месту обучения, а до этого никто не должен предлагать присвоить ему достоинство и права мастера; исключение составляют лишь чужаки (посторонние) и сыновья мастеров.

В-пятых. Чужой (посторонний) подмастерье, желающий претендовать на права мастера, должен сначала год проработать у нас на месте; этот год он должен пройти под началом одного из мастеров.

В-шестых. Кто хочет в этом цехе стать мастером, тот должен представить и доложить перед собранием цеха достаточные свидетельства своего (предшествующего) обучения: что он в течение 3 лет обучался ремеслу, и каково было к нему отношение. Затем еще раз он должен просить в течение 4 кварталов предоставить ему права мастера, а на четвертый квартал это право должно быть ему присвоено либо в этом праве отказано. Однако сын мастера должен претендовать на мастерские права в течение всего одного квартала, а затем уже и требовать этих прав. После положительного решения новый мастер должен еще завоевать себе бюргерское право и произвести 3 мастерских изделия (шедевра) — одну холстину на 25 прядей, один кусок тика на 48 прядей и одну малую холстину на 50 прядей, причем он должен для этого самостоятельно подгонять, подводить и подстраивать гребни, а выдержавшим свое испытание на шедевр он считается после того, как назначенные мастера-смотрители выскажутся перед всем цехом, что куски (штуки) сделаны добросовестно и изрядно; а молодой мастер обязан тогда выплатить мастерам-смотрителям и старшим мастерам полталера, а цеху — 10 коп грошей, в том числе первый раз — когда претендует на членство в цехе — 5 коп, и второй раз, когда представит свое мастерское изделие — остальные 5 коп. Но сын мастера, а также его (мастера) помощник (подмастерье), претендующий на брак с дочерью мастера, вносит наличными в кассу цеха 5 коп, затем — при просьбе о принятии в цех — треть полукопы, а при представлении шедевра — еще треть полукопы. После этого он обязан получить и может использовать те же права, что и всякий другой мастер.

В-седьмых. Если чужак — посторонний подмастерье — прибудет сюда и захочет записаться к старшим мастерам, чтобы отработать свой предварительный год, то он должен представить свидетельство, что 2 года странствовал и за это время на своей родине не был.

В-восьмых. Чужой (посторонний) подмастерье, желающий стать у нас мастером, учившийся у нас или где-либо еще, должен в день Михаэлиса попросить у старших мастеров записать его к тому мастеру, у которого он хочет проработать свой предварительный год; а если при этом окажется, что этот мастер в тот самый год впадет в бедность и не в состоянии обучать своего подмастерья, то последний должен сообщить об этом старшим, а те обязаны дать ему другого мастера. И пусть ни один из чужаков не вздумает претендовать на вступление и не приходит ни в какой другой день, кроме дня Михаэлиса. Но сын любого из мастеров или подмастерье, женившийся на дочери мастера или его вдове, после года странствий и года службы у одного из мастеров может подать просьбу о приеме в цех в любой квартал года, когда ему угодно. Такие кандидаты имеют те же права без всяких ограничений.

В-девятых. Всякий желающий стать мастером в этом цехе должен иметь законную жену или, по меньшей мере, быть помолвленным.

В-десятых. Каждый молодой мастер при начале своего пребывания в цехе должен вносить вместо воска, как это было в обычае повсеместно, три белых гроша на общую пользу.

В-одиннадцатых. Когда пьется обычное пиво, то самые молодые должны по приказанию старших подавать пиво двум мастерам каждый; а если кто-то в цехе умрет, то на похоронах умершего должны провожать к могиле каждый мастер и каждая жена мастера, не посылая вместо себя никого из низших простых людей, а иначе взимается штраф в размере 1 фунта воска. Следует также оповещать и рассылать известие, когда именно предстоят похороны, и к этому часу каждый должен явиться к дому, где находится покойник. А два самых молодых мастера должны позаботиться о прочих делах цеха и выполнить их с усердием, в противном случае с них взимается штраф или налагается взыскание в той же форме.

В-двенадцатых. Ни один мастер не должен переманивать у другого подсобную силу или ученика-слугу под страхом штрафа в размере 1 гульдена в пользу цеховой кассы.

В-тринадцатых. При входе в помещение цеха каждый порядочный ремесленник должен употреблять только приличные слова и жесты, т.е. не позволять себе никаких непотребных выражений, не горячиться, не гневаться, не озоровать; кто нарушает этот пункт, тот обязан выплачивать при каждом подобном случае полгульдена в кассу цеха, если же будет нанесено оскорбление действием, то штраф того же размера может быть при случае удержан и оставлен в пользу Господина, которому принадлежит город.

В-четырнадцатых. Если кто-нибудь, будь то мужчина или женщина, вызван на собрание цеха и произвольно, без уважительной причины, останется вне стен его, не являясь в намеченный час, то штрафуется фунтом воска.

В-пятнадцатых. Законным почитается также положение, что низшие члены и дети данного ремесленного цеха должны присутствовать и оставаться на всех торжествах вполне изрядно и достаточно.

В-шестнадцатых. Ни одному из жителей церковного прихода, к которому принадлежит цех, не разрешается развлекаться за пределами общины, как это имело место и утвердилось с давних времен; все мастера должны оставаться в городке; в деревни же данного владения Румбург, которые находятся за пределами прихода, они могут допускаться лишь на короткое время. На 24 хозяев разного рода приходится один производитель полотна. Но должно быть обеспечено, что эти ткачи льняных материалов никак не смеют каким-то путем мешать домашним хозяйствам соседей отправлением своих собственных потребностей, как не смеют устраивать торги льняным полотном и побуждать к этому прислугу; а то, что может такой деревенский ткач произвести собственными руками, должно быть ему разрешено соответствующими предписаниями.

В-семнадцатых. Когда мастер принимает на себя платную работу, он должен завершить ее за 8 недель и при этом изрядно удовлетворить заказчиков. А где будут жалобы, что это не произошло, данный мастер должен быть по решению цеха оштрафован на 3 фунта воска.

В-восемнадцатых. Заказ хозяев города должен выполняться со всевозможным усердием и непреложной деловитостью, за чем обязаны следить старшие мастера, проверяя, как идет дело. Работа с простыми, грубыми нитками должна выполняться за 6 недель, тонкие же нитки должны обрабатываться за 8 недель. Если же какие-то нитки оказались низкого качества, то старшие мастера должны проследить за тем, чтобы они были обработаны наилучшим возможным способом.

В-девятнадцатых. Если мастер выполняет платную работу и ее испортит или выполнит непорядочно, то он должен оплатить стоимость товара или потраченный материал. Решение может быть принято другим мастером или советом цеха.

В-двадцатых. Нить для работы должна выдаваться мастеру в любое удобное для него время, и не должны особенно ограничиваться те сроки работы, на которые могут потребоваться люди.

В-двадцать первых. Плата на изготовление двух штук грубой нити должна составлять 7 малых грошей, двух штук средней нити — также 7 грошей; выпушка на 40 прогонов (прядей) — по 4 гроша за штуку; мелкое полотно из 40 прогонов (прядей) — по 6 малых пфеннигов за локоть; за полотно из 50 прогонов (прядей) и более — по 9 малых пфеннигов за локоть.

В-двадцать вторых. Мастера должны придерживаться правильной ширины материала, т.е. льняное полотно должно иметь ширину 2 локтя, как это было в прежние времена, а длину — 60 локтей и никак не меньше. Если будет обнаружено иное, то выплачивается в кассу 1/2 гульдена.

В-двадцать третьих. После обучения молодого ученика мастер в течение полугода не должен приглашать другого и учить его, чтобы бедный наряду с богатым мог разумно взяться за учение.

В-двадцать четвертых. Когда распивается общее пиво, каждый должен держаться скромно и не напиваться до безрассудности. А кто это правило нарушит, тот выплачивает штраф — 2 фунта воска. А если произносил непотребные слова, то штраф 12 грошей. Если случится такая дерзость, то решение о штрафе в зависимости от обстоятельств проступка принимается цехом на месте или предоставляется благородному Господину.

В-двадцать пятых. Кто беспричинно, по собственному капризу не хочет идти на общее пиво и остается в стороне, тот должен выплатить полную стоимость своего пребывания на пиве; если же выяснится достаточно уважительная причина отсутствия, то обязан выплатить половину этой суммы.

В-двадцать шестых. 4 мастера должны ежегодно на Троицу рассчитываться с цехом, а по прошествии 14 дней расплачиваться с цехом своей продукцией. В случае невыполнения — штраф в размере 3 фунтов воска.

В-двадцать седьмых. Любому жителю этого городка, любому мелкому крестьянину деревень не разрешается закупать узкое льняное полотно (холст) вне цеха и белить его или еще что-либо другое с ним делать; но жителям городка в отличие от крестьянских людишек должно быть разрешено торговать широкими льняными полотнами (холстами).

В-двадцать восьмых. Ни один бюргер и ни один лавочник не имеют права закупать нитки на рынке или на дому в те недели, когда не собираются недельные торги. Если будет обнаружено нарушение, то нитки отбираются и передаются в дома призрения.

В-двадцать девятых. Ни один бюргер не должен позволять себе оплачивать халтурщикам нитки в их домах.

В-тридцатых. Ни один крестьянин не должен продавать нитки в своем доме, а обязан придерживаться предписанных еженедельных рынков. А если мастер купит у крестьянина нитки на улице, то обязан внести штраф в пользу цеха в размере 1/2 гульдена.

В-тридцать первых. Ни один мастер не должен покупать нитки в деревне и не должен передавать деньги через других лиц. Кто это нарушит, каждый раз обязан выплачивать цеху также по полгульдену штрафа.

В-тридцать вторых. Если мастер купил у халтурщика льняное полотно и тем самым цеху был нанесен ущерб и беспокойство, то с мастера взыскивается за каждое закупленное таким образом полотно как в пользу Господина, так и цеха по 1 копе серебра.

В-тридцать третьих. После того как в этом году нити выплеталось несколько меньше, чем в году прошлом. Господин хозяин, по всеподданнейшему ходатайству цеха разрешил в дальнейшем, чтобы от каждого малого вытканного куска (штуки) льняного полотна полторы копы выплачивалось как вознаграждение производителю, имея в виду, что копа или талер составляют 68 крейцеров, но чтобы полотно при том вырабатывалось изрядное и доброе.

В-тридцать четвертых. Цеховые мастера обязаны дважды в год осматривать и оценивать беление при владении Румбург. Если обнаружится низкое качество беления, то Господином-владельцем могут быть наложены штрафы.

В-тридцать пятых. Чтобы настоящее установление и статут всегда строго выполнялись и чтобы тем самым цех был защищен и мог изрядно работать, все мастера — и нынешние, и те, которые будут у цеха впоследствии — должны выплачивать Господину хозяину с каждого набора инструментов и с каждого станка ежегодно на Рождество по 2 чешских гроша, а каждый мастер не должен иметь права использовать более трех станков; точно так же, ни один мастер не должен перекупать продукцию у другого мастера цеха и выдавать ее за свою, сам при этом не работая. В этом случае его станок простаивает, и ему назначается штраф в одну копу.

«Рождение новой Европы» (отрывки из Главы Курса)

В 16-17 веках европейская христианская цивилизация совершила в своем развитии рывок, резко изменивший весь ход мировой истории.

Все началось с великого изобретения 1445 года немецкого ремесленника Иоганна Гутенберга, который разработал технологию размножения текстов. «Информационный взрыв» книгопечатания, который за этим последовал, буквально втолкнул Европу в Новое — в наше — время.

Иоганн Гутенберг и начало европейского книгопечатанья

…

Первой книгой, которую напечатал Гутенберг, была Библия.

Хотя она и почиталась святыней всего христианского мира, но могла быть прочитана к тому времени лишь учеными «профессионалами». В Средние века католическая церковь готова была мириться с языческими суевериями европейских христиан, но очень подозрительно относилась к тем из них, кто уж слишком истово погружался в христианскую веру. Утверждалось, что мирянам вообще не следует читать Библию — это не только не поможет им в спасении души, но может погубить ее окончательно. Буквально каждая фраза Книги преподносилась мирянам в аккуратной «упаковке» официальных толкований и «правильных» практических выводов.

…

Человек, положивший начало религиозному расколу Европы — немецкий монах из саксонского городка Виттенберга Мартин Лютер. Он впервые прочел Библию («с великим удивлением»), когда ему было 20 лет, и через несколько лет знал ее почти наизусть. И Лютер увидел настоящую пропасть между Священным Писанием и порядками в католической церкви. Это оказалось для него, глубоко верующего человека с чуткой совестью, — непереносимым. Лютер почувствовал, что эта Церковь, погрязшая в грехе, никак не может помочь христианину в спасении его души. Более того, в этом ему не поможет никто — нет посредников между человеком и Богом.

И нет никакого толку в усердном исполнении церковных обрядов, в постах, паломничествах. Только верой спасется человек! А внушать ему, что кто-то за него может искупить его грехи — значит злонамеренно губить чужие души, то есть, служить дьяволу.

…

Лютер меньше всего хотел, чтобы из-за его учения разгорелись смуты и войны: «Я не хотел бы, чтобы Евангелие отстаивалось насилием и пролитием крови. Слово победило мир, благодаря слову сохранилась церковь, словом же она и возродится». Он прекрасно понимал, какие неуправляемые силы он развязывает, понимал он и то, насколько опасно разрушать авторитет церкви, столько веков державший в узде средневекового человека. Но — «неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне Бог!»

Католическая церковь не зря старалась прятать Библию от «простецов» — умные практики прекрасно знали, какое впечатление она может произвести! А Лютер утверждал: «Всем и каждому христианину подобает знать и обсуждать Учение; подобает, и пусть будет проклят тот, кто на йоту суживает это право». Он перевел Библию на народный немецкий язык, чтобы ее мог прочесть — и по-своему истолковать — каждый грамотный.

…

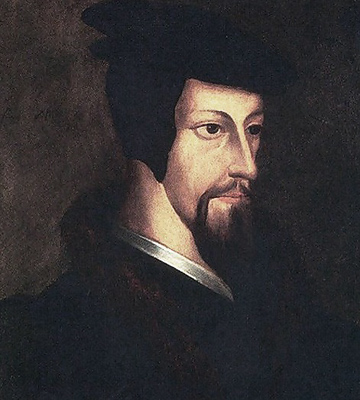

Реформация очень скоро вышла за пределы Германии. Ее преследовали, протестанты искали убежища в чужих странах, и это очень способствовало распространению «ереси». Вторая половина 16 и первая половина 17 века стали временем массовых переселений инаковерующих из одних европейских стран в другие, а иногда и за пределы Старого Света. Одним из таких беглецов был французский протестант Жан Кальвин, нашедший убежище в Швейцарии — в Женеве.

Кальвин взял у Лютера общую для всех протестантов мысль о том, что нет и не может быть посредников между человеком и Богом, но развил ее гораздо последовательнее и неумолимее. Спасти человека от ада не может ни священник, ни пастор, ни даже собственные его искренние усилия. Ничто не поможет верующему, бесполезны не только выполнение религиозных обрядов, но и молитвы, покаяния в грехах, любые «добрые дела» — судьба каждой бессмертной души предопределена Богом изначально. Спасется лишь меньшинство избранных, большинству же уготованы адские муки, и изменить свою посмертную судьбу человеку не дано.

Казалось, отсюда неизбежно следует вывод, что человек может махнуть на все рукой… Но как жить в ожидании Приговора, не зная, проклят ты или спасен? Кальвин объяснял, что узнать это можно.

Человек избран и спасен, если он одарен глубокой и сильной верой, если готов отдать всю свою жизнь служению Богу, если он сам себя ощущает орудием в Божьих руках. Если же он, напротив, чувствует непреодолимую тягу к греху, не ощущает в себе божественного призвания, если он не способен сосредоточить свои мысли и дела на служении Богу, то он наверняка погиб.

Таким образом, требования предъявлялись уже не к отдельным поступкам, а ко всему укладу жизни, к самому строю человеческой души. Любое отклонение от религиозного служения расценивалось не как единичный грех, который можно замолить, загладить покаянием, а как грозный признак божественного проклятия.

Проповеди Кальвина так потрясли женевцев, что заставили их полностью изменить привычный образ жизни — веселый, легкомысленный и шумный город превратился в подобие монастыря со строгим уставом. Будние дни были отданы труду, воскресенья — Богу. Впрочем, труд тоже посвящался Богу, ибо «не для утех плоти и грешных радостей, но для Бога следует вам трудиться и богатеть». Слова апостола Павла: «Кто не работает, да не ест» (малоизвестные в Средневековье) стали обязательным требованием для всех — и бедных, и богатых. Нежелание работать служило симптомом отсутствия благодати, а успех в делах рассматривался как дополнительный признак избранности.

Кальвинова проповедь не была благовидным прикрытием страсти к наживе. «Богатеть для Бога» — это стало девизом «непреклонных купцов героической эпохи капитализма».

По их твердым убеждениям, богатство можно было наживать только безупречно честными способами — такие пути, как, скажем, использование личных связей во власти (не говоря уж о любых видах мошенничества) решительно отвергались. «Богатеющий для Бога» не мог остановиться и сказать: «Довольно, у меня уже есть все, чего я хочу,» — даже если накопленного с лихвой хватало, чтобы обеспечить детей и внуков. Он не мог тратить свои богатства на роскошную жизнь — чем богаче он становился, тем тяжелее становилась лежащая на нем ответственность перед Богом за правильное распоряжение «вверенными» ему капиталами.

Кальвинисты во всех странах отличались не только строгим, набожным образом жизни и прилежным трудом, но и непримиримостью к мирскому злу. В отличие от радикальных сектантов, они не считали возможным построение «Царства Божия на земле», но были уверены, что Богу угодна деятельность людей, направленная на улучшение общественных порядков. Поэтому сопротивление несправедливости и беззаконию, как и упорный труд, было не просто правом человека, но его религиозным долгом.

Воодушевленные сознанием этого долга, кальвинисты проявляли стойкость и непреклонность в борьбе против любых злоупотреблений светских властей. Их трудно было сломить силой и невозможно подкупить. Они питали мало почтения к королям, знати и вообще власть имущим («Если ты увидишь человека дельного в выполнении своего призвания, то поставь его превыше королей»). Они были уверены в своем праве (и даже обязанности) не подчиняться несправедливым распоряжениям власти.

Из-за таких взглядов кальвинистов поначалу преследовали правительства всех европейских стран, хотя придраться к ним было трудно — они не проповедовали насильственных действий, уравнения имуществ, неподчинения властям или немедленного «внедрения в жизнь» евангельских законов. Они вели очень добропорядочную жизнь и пользовались уважением и абсолютным доверием окружающих.

…

За 200 лет мир европейского человека очень сильно изменился.

Человек «повзрослел» и стал жить на свой страх и риск — не имея над собой никакой опеки, кроме Бога. Реформация совершила переворот в массовом сознании, она дала людям распадающегося средневекового мира новую опору — внутри себя, в индивидуальной совести. Вся последующая духовная культура Европы — в том числе и католическая — несла на себе отпечаток Реформации.

…

Все столетия Средневековья церковные службы мирно уживались с чисто языческими верованиями большинства прихожан. Это «мирное сосуществование» христианской формы и языческого содержания закончилось. В эпоху Реформации, Контрреформации и религиозных войн протестантские проповедники, и католическая церковь начали бороться за души верующих не только друг с другом, но и против общего врага — язычества, против глубоко укорененных в народе языческих взглядов, т.е. против самОй простонародной крестьянской культуры.

«В народ» отправились тысячи протестантских пасторов (как правило, с университетским образованием) и специально подготовленных католических священников — разъяснять смысл Священного писания, бороться с «дикими суевериями», учить. Фактически в Европе развернулась такая же миссионерская деятельность, как среди «дикарей» в недавно открытых странах. И проповедники нередко сетовали, что их крещеная тысячелетие назад паства проявляла не меньшее невежество в вопросах веры, чем американские индейцы.

Через 100 лет после выступления Лютера уже около половины жителей Германии были грамотными, быстрый рост грамотности происходил и в других странах, особенно протестантских. Научившись читать, сельский житель выходил из замкнутого круговорота своей жизни, построенной на преданиях, незыблемых традициях и обрядах, в открытый мир городской, книжной культуры. Авторитет этих традиций, «старины», их власть над массами стремительно ослабевали — а значит, всевозможные новшества уже не встречали такого ожесточенного отпора, как в Средние века; слово «новшество» потеряло свой дотоле осуждающий смысл. Человек Нового времени готов был учиться, менять свои взгляды и свою жизнь.

…

Купцы, банкиры, предприниматели были в средневековом обществе «презренными торгашами», их деятельность была сопряжена с большим риском: любой вельможа почитал за доблесть не платить долгов, а со слишком надоедливым кредитором мог и расправиться.

В протестантских странах Европы «третье сословие» стало почтенным и уважаемым. Оно выработало свой собственный кодекс чести, и если аристократы еще позволяли себе смотреть на «торгашей» свысока, то в ответ получали не меньшее презрение — за праздность, расточительность, суетное тщеславие.

Испанский король Филипп II мог заплатить жалованье войску фальшивой монетой или отказывался платить свои долги вовсе, разрешив своим кредиторам «в качестве компенсации» также не платить своих частных долгов. Власти в протестантских государствах не позволяли себе решать свои финансовые проблемы подобным образом. Такие чисто средневековые методы финансовой политики оставались в прошлом — европейские монархи начинали осознавать, что нельзя пополнять свою казну за счет ограбления подданных, и все активнее защищали экономические интересы «своих» торговцев и предпринимателей.

Частная собственность становилась священной и неприкосновенной. Прежде, чем экономика стала полностью рыночной, повсеместно распространились нормы честной рыночной конкуренции и то, что сейчас называется деловой этикой. Тогда это называлось по-другому: «Одухотворенная торговля», «Одухотворенный сельский хозяин», «Христианское мореплавание» — названия пуританских брошюр 17 века говорят сами за себя.

Кальвинисты были уверены, что держать деньги «в чулке» не просто глупо, но грешно. Неудивительно, что они смогли стать самыми успешными и процветающими предпринимателями в Европе. Обеспечив себе признание общества и твердую защиту закона, «третье сословие» получило возможность не просто накапливать деньги, а постоянно держать их «в работе» — богатство превращалось в капитал.

… Из Разговора. Рождение новой Европы

Надо прояснить ценности, которыми руководствовался европеец тех времен. И первейшей ценностью была посмертная (после смерти тела) вечная судьба его бессмертной души. Ужас перед ее погибелью, перед нескончаемыми адскими муками был настолько велик, что толкал людей на поступки, которые для нас сейчас кажутся малообъяснимыми, странными — они изнуряли свое тело всеми доступными им способами, они страдали от боли и голода, они мучили себя в надежде, что земные страдания дадут им шанс избежать мук после смерти тела.

И надежда у них была не только на собственные усилия, но и на Церковь. Церковь взяла на себя заботу о посмертной судьбе душ своих прихожан. Она была убеждена, что в ней аккумулируются, усилиями всех ее святых накапливается благодать, которой хватит и на тех членов Церкви, которые не совершают подвигов веры.

Революция, произведенная Мартином Лютером, не была богословской. Убеждению, что человек спасется верой, в христианском богословии было более тысячи лет. Но Лютер был первым, кто из дела спасения души исключил Церковь.

Он разрушил тот достаточно уютный мир средневекового человека, в котором действовал известный принцип: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Он разрушил его главную опору — чувство, что за спиной стоит требовательный, но и всепрощающий земной бастион, который не даст пропасть крещеной душе. Крик, раздавшийся из Виттенберга, что нет на земле никого, кто мог бы простить совершенный грех, был похоронным звоном по Средневековью.

…

Следующим этапом реформатской революции был переворот Жана Кальвина. О нем достаточно написано в Главе, а здесь хотелось бы привести описание его последствий знаменитым историком и экономистом Максом Вебером. Обратите внимание на последний вывод Вебера в приведенных фрагментах — отныне стены монастыря для истово верующих раздвигаются до пределов всего светского мира.

И новые светские «монахи» показали, на что способен человек, строго следующий библейским заповедям и взявшийся создавать вокруг себя мир по «божьему» проекту!

Жажда богатства, страсть к наживе была всегда и везде, но никогда и нигде она не порождала чего-то нового. И только соединенная с моральными принципами ставшего массовым христианства она стала «мотором» переделки и развития мира. Не будет большой натяжкой сказать, что кальвинисты и пропитанные его главным духом многочисленные христианские секты создали то общество, в котором мы сейчас живем.

Но и в реформатском движении не оказалось той свободы в делах веры, о которой говорил неоднократно сам Мартин Лютер. Это значит, что протестантское движение само по себе не создавало еще одного — важнейшего — условия развития христианского мира — личной свободы. Внутри множившихся и враждующих между собой протестантских сект существовали очень жесткие порядки, отступления от которых строжайшим образом пресекались. И каждая из этих сект стремилась распространить свои рецепты спасения душ на всех, каждое из учений стремилось стать единственным и уничтожить все остальные.

Но сект было так много, а их сторонники были столь фанатичны, что продолжавшиеся целый век религиозные и гражданские войны окончились ничем. Постепенно, медленно из всеобщей ненависти и нетерпимости, из кровавых смут рождалось признание за каждым человеком права распоряжаться своей душой так, как он сам считает правильным.

А это означало, что вынужденно, со «скрежетом зубовным» был решен вековечный внутрихристианский спор о том, что для христианина важнее — любовь или свобода.

Полторы тысячи лет и Римская Церковь, и все периодически откалывавшиеся от нее секты руководствовались в отношении своих приверженцев принципом приоритета любви. И действительно, если можно утопающего за волосы вытащить из воды, то неужели же так же, «за волосы» нельзя — ради любви к нему — вытащить душу его из ада!? Если Церковь видит, что человек заблуждается в своем пути в Богу, то почему же нельзя — из любви к нему — применить силу, костер даже, для того, чтобы направить его душу на правильный путь?!

Но в ситуации, сложившейся после лютеровой проповеди, душ, идущих по «неправильному» пути, оказалось столь много, что целого века религиозных войн не хватило, чтобы направить их на «путь истинный». Да и где уже был этот «путь истинный»?..

И после массовых боен 16-17 веков постепенно все согласились на том, что человек должен сам определять свои пути к Господу. А «еретичество», а «заблудившиеся»? — Что ж, сказано же в Евангелии в притче о плевелах и пшенице: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». Свобода оказалась выше любви…

«…Больше силы, больше власти! Не мир – война, не добродетель, а доблесть… Пусть гибнут слабые и уродливые… Надо еще помогать им погибнуть. Что вреднее любого порока? – сострадать слабым и калекам – христианство»

Фридрих Ницше, немецкий философ

«Разве право существует? Разве стоят чего-нибудь разные идеи?.. Только один принцип принимается в расчет – …сила. Ее и требуйте, и прочь все остальное. Сила! Это звучит громко и ясно. Сила – это кулак. Вот и все!»

Максимилиан Харден, редактор немецкого журнала «Будущее»