Один из лидеров националистической партии в Германии. Проиграл на выборах социал-демократу

«И пусть нашим основным принципом станет: по праву ли, без права ли, но мое Отечество в делах внешней политики, в той великой борьбе между народами, которая ныне еще более обострилась, всегда должно оставаться правым…»

«Мудрость и глупость наших государственных деятелей – это почти отражение нашей собственной мудрости и глупости», мудрость и глупость одного поколения не обязательно такая же, как у следующего. Чтобы понять людей … года, нам нужно понять ценности … года, и, исходя из этих ценностей, судить об их делах»

«В 1906 г. произошел смешной эпизод, который показал, насколько был высок авторитет военных в германском обществе. Пожилой мужчина, бывший каторжник, переодетый в форму капитана 1-го гвардейского пехотного полка, подал команду, несколько солдат выскочили из военного плавательного бассейна и последовали за ним, арестовали бургомистра и казначея маленького городка Кепеник в предместье Берлина. Каторжник скрылся с небольшой суммой денег, оставив сбитых с толку солдат, удерживавших ратушу… Над этим случаем могли бы посмеяться сатирики, но он говорит о готовности немцев безоговорочно выполнять приказы кого угодно в военной форме»

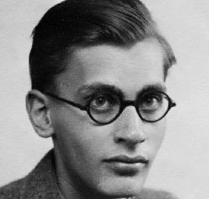

Писатель, журналист, стал знаменит своими жизнеописаниями исторических деятелей, взял интервью у Муссолини и Сталина (был первым иностранцем, кого советский вождь допустил до беседы с собой)

«Ни парламентское большинство, ни общественное большинство, ни общественное мнение не требовали от правительства усиленного расширения военного флота. Никто не оказывал давления на кайзера, за исключением дюжины адмиралов, за спиной которых несколько сот тысяч бюргеров распевали воинственные песни. Он имел полную возможность уволить Тирпица, назначить на его место кого-либо из умеренных…

«Ни парламентское большинство, ни общественное большинство, ни общественное мнение не требовали от правительства усиленного расширения военного флота. Никто не оказывал давления на кайзера, за исключением дюжины адмиралов, за спиной которых несколько сот тысяч бюргеров распевали воинственные песни. Он имел полную возможность уволить Тирпица, назначить на его место кого-либо из умеренных…

Англия не оказалась бы против нас в июле 1914 года… Но кайзер не мог так поступить, все его мировоззрение толкало его на другой путь. Слишком глубоко в нем жила непримиримая и мучительная зависть к Англии, слишком чувствительна была старая, незаживающая рана в его душе. Только бы ни в чем не уступить именно Англии, только бы именно перед этой страной не опустить парусов или тем более пушечных жерл, так соблазнительно глядевших с голубовато-белых листов чертежей. Пусть они никогда не выстрелят – это его искреннее желание, – но пусть под их угрозой почувствует к нему уважение эта высокомерная династия.

…Его затаенная любовь к Англии, вечно сплетающаяся с ненавистью, гневом и завистью…»

Советский историк

«Фермеры перешли от слов к делу… 27 апреля [1933] года в маленьком городе Ле-Марс, штат Айова, более пятисот фермеров ворвались в здание суда, где ретивый судья охотно выносил решения об отчуждении собственности за долги. Судья обратил внимание толпы на то, что в здании суда не носят шляп и не курят. В ответ ему разъяснили, что «здание суда не его. Мы, фермеры, оплатили ег о налогами». Судью вытащили на улицу. Принесли веревку, поставили его на колени и предложили ему помолиться перед смертью. В конце концов, фермеры смилостивились и ушли, оставив в дорожной грязи избитого до полусмерти блюстителя законов.

о налогами». Судью вытащили на улицу. Принесли веревку, поставили его на колени и предложили ему помолиться перед смертью. В конце концов, фермеры смилостивились и ушли, оставив в дорожной грязи избитого до полусмерти блюстителя законов.

Когда в другом округе в штате Айова толпа фермеров разогнала агентов, явившихся продавать за долги ферму соседа, губернатор ввел военное положение в дюжине округов. Солдаты национальной гвардии наводнили округ, около полутораста человек арестовали. Во многих штатах попытки продать ферму с молотка проваливались: вооруженные фермеры являлись на аукцион и назначали смехотворную цену за имущество. Когда вокруг стояли мрачные, решительные люди, язык покупателя прилипал к гортани, он прекрасно видел веревочную петлю, небрежно свисавшую где-либо поблизости. Выкупленное за гроши имущество тут же возвращалось владельцу. Аукционы повсеместно прекратились»

Один из великих американских президентов (1933-1945)

«Если я окажусь плохим президентом, вероятно, я буду последним президентом…» (1933 год)

«Если я окажусь плохим президентом, вероятно, я буду последним президентом…» (1933 год)

«Сегодня день национального посвящения. Пришло время сказать правду, и всю правду… Единственное, чего нам следует бояться, – самого страха, безрассудного, безликого, неоправданного ужаса, который парализует необходимые усилия по превращению отступления в наступление» (из речи при вступлении в должность президента, 1933 год)

«Я прошу у конгресса единственное оружие, которым еще можно победить кризис, – самые широкие властные полномочия. …Сегодня мне нужна вся полнота власти, как если бы страна подверглась нападению вражеской армии» (1933 год)

«Давайте сосредоточим наши усилия на одном – спасти страну и народ, и если для этого нам придется дважды в день менять свои взгляды, пойдем и на это» (1933 год)

«Если когда-нибудь было время, когда духовные силы нашего народа были подвергнуты испытанию, то это было время великой депрессии, как именовали американский кризис 1929 – 1933 годов. Тогда могло случиться, что наш народ обратится к чужеземным идеологиям – вроде коммунизма или фашизма. Однако наша демократическая вера была достаточно прочной. В 1933 году американский народ требовал не урезывания демократии, а ее расширения. Именно этого он добился»

«Долг государства по отношению к гражданам является долгом слуги по отношению к своему хозяину»

«…В Берлине, Риме и Токио о нас говорят как о нации слабаков, «плейбоев», которые нанимают английских, русских и китайских солдат сражаться за нас. Пусть повторят они это теперь! …Пусть скажут они это матросам, дерущимся в отдаленных водах Тихого океана,.. ребятам в «летающих крепостях»,.. морской пехоте!»

Глобальная агрессия фашистского блока. 1941–1942 годы

«На беду премьер-министр [Черчилль] слишком много думает о том, что будет после войны и в каком положении окажется тогда Англия. Он смертельно боится чрезмерного усиления русских. Может быть, русские и укрепят свои позиции в Европе, но будет ли это плохо, зависит от многих обстоятельств»

Победа антигитлеровской коалиции. 1943-1945 годы

«Все жалеют меня за то, что мне приходится иметь дело с Черчиллем и Сталиным, но пожалейте хоть на мгновение Черчилля и Сталина, – им приходится иметь дело со мной»

Победа антигитлеровской коалиции. 1943-1945 годы

Его огромная книга-исследование «Архипелаг ГУЛАГ», переправленная на Запад и издаваемая там огромными тиражами, произвела на европейцев и американцев оглушительное впечатление, после нее практически ни у кого не осталось иллюзий по отношению к советскому строю СССР. Но в разваливающейся империи и в 90-е годы эта книга большим спросом здесь не пользовалась, так и оставшись, по сути, непрочитанной, а в новом тысячелетии ее и вовсе постарались забыть. Почему? — откройте ее, оторваться невозможно…

«Когда происходит геологическая катастрофа – не сразу опрокидываются континенты в океан. Сперва в каком-то месте должна пролечь эта зловещая начинательная трещина. По многим причинам сложилось так, что эта мировая трещина легла по нашему русскому телу…»

1917 год. Крах демократической революции

«И вот как бывало, картинка тех лет. Идет [в Московской области] районная партийная конференция. Ее ведет новый секретарь райкома вместо недавно посаженного. В конце конференции принимается обращение преданности товарищу Сталину. Разумеется все встают (как и по ходу конференции все вскакивали при каждом упоминании его имени). В маленьком зале хлещут «бурные аплодисменты, переходящие в овацию». Три минуты, четыре минуты, пять минут они все еще бурные и все еще переходящие в овацию… Но уже это становится нестерпимо глупо даже для тех, кто искренне обожает Сталина. Однако: кто же первый осмелится прекратить?.. Ведь здесь, в зале, стоят и аплодируют энкаведисты, они-то следят кто покинет первый!.. Директор бумажной фабрики на 11-й минуте принимает деловой вид и опускается на свое место в президиуме. И – о, чудо! – куда делся всеобщий несдержанный неописуемый энтузиазм? Все разом на том же хлопке прекращают и тоже садятся. Они спасены! Белка догадалась выскочить из колеса!…

Однако вот так-то и узнают независимых людей. Вот так-то их и изымают. В ту же ночь директор фабрики арестован. Ему легко мотают совсем по другому поводу десять лет. Но после подписания… заключительного следственного протокола следователь напоминает ему:

– И никогда не бросайте аплодировать первый!…

Вот это и есть отбор по Дарвину»

Построение тоталитарного государства в СССР

«Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность. А между тем был – вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове – может быть у Берии я вырос бы как раз на месте?..

Пусть захлопнет здесь книгу читатель, кто ждет, что она будет политическим обличением.

Если б это было так просто! – что где-то есть черные люди, злокозненно творящие черные дела, и надо только отличить их от остальных и уничтожить. Но линия, разделяющая добро и зло, пересекает сердце каждого человека…

И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев: да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они.

А кликнул бы Малюта Скуратов нас – пожалуй, и мы б не сплошали!..»

Построение тоталитарного государства в СССР

«Если бы чеховским интеллигентам, все гадавшим, что будет через двадцать-тридцать-сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытать муравьями, клопами, загонять раскаленный на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого легкого – пытать по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, – ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом»

Российская империя входит в 20 век

«…Во внешней политике – о! вот тут коммунисты не повторили ни единого промаха и ляпа царской дипломатии… Коммунистические вожди всегда знали верно, чт`о им нужно, и каждое действие направлялось всегда и только к этой полезной цели – никогда ни единого шага великодушного или бескорыстного; и каждый шаг верно смечен, со всем цинизмом, жестокостью и проницательностью в оценке противников. Впервые за долгий ход истории российской дипломатия советская была находчива, неотступчива, цепка, бессовестна – и всегда превосходила и побивала западную. … И таким привлекательным идеологическим оперением была советская дипломатия снабжена, что вызывала восторженное сочувствие у западного же передового общества, отчего потуплялись и западные дипломаты, с трудом натягивая аргументы»

«Все потери, которые наш народ перенес за… 300 лет от Смуты XVII века, – не идут и в дальнее сравнение с потерями и падением за коммунистическое 70-летие.

На первом месте здесь стоит физическое уничтожение людей. По косвенным подсчетам разных статистиков – от постоянной внутренней войны, которую вело советское правительство против своего народа, – население СССР потеряло не менее 45 – 50 миллионов человек. … Причем особенность этого уничтожения была та, что не просто косили подряд, кого придется, или по отдельным территориям, но всегда – выборочно: тех, кто выдавался либо протестом, сопротивлением, либо критическим мышлением, либо талантом, авторитетом среди окружающих. Через этот противоотбор из населения срезались самые ценные нравственно или умственно люди. От этого непоправимо падал общий средний уровень остающихся, народ в целом – принижался. К концу сталинской эпохи уже невозможно было признать в народе – тот, который был застигнут революцией: другие лица, другие нравы, другие обычаи и понятия»

СССР после Победы. 1945-1953 годы

«Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда все посеянное взошло, – видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения. Теперь-то знаем мы, что гнусность методов распложается в гнусности результатов. Наши руки да будут чистыми!»;

«Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь – его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет, и кричит: «Я – Насилие! Разойдись, расступись – раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет – оно уже не уверено в себе, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, – непременно вызывает себе в союзники – Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи – и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упремся: пусть владеет не через меня!

… И тот, у кого не достанет смелости даже на защиту своей души – пусть не гордится своими передовыми взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, – так пусть и скажет себе: я – быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

… Будут нас тысячи – и не управятся ни с кем ничего не поделать. Станут нас десятки тысяч – и мы не узнаем нашей страны!»

«Застойное» двадцатилетие — потеря перспективы. 1964-1984 годы

«Весь ХХ век жестоко проигран нашей страной: достижения, о которых трубили, все – мнимые. Из цветущего состояния мы отброшены в полудикарство. Мы сидим на разорище»

Итальянский лидер, впервые создавший и с успехом опробовавший фашистскую модель организации общества и управления им

Первое появление фашизма. Идеал — тоталитарное государство

«Я заявляю здесь перед этим собранием и перед итальянским народом, что я и только я один несу политическую, моральную и историческую ответственность за все происходящее… Если фашизм – касторка и клуб, а не являет собой благородный порыв лучших представителей итальянской молодежи, то в этом виноват я. Если фашизм выродился в преступный заговор, если насилие является результатом определенной… моральной атмосферы в обществе, то я отвечаю за это, потому что я умышленно создал такую атмосферу… Италия желает мира и покоя, работы и спокойствия. Я достигну этого любовью, если это будет возможно, и силой, если это окажется необходимым»

«Самые великие и подлинные демократии, которые знает сегодня мир, – это итальянская и немецкая!»

Британский писатель, известный своими биографическими книгами. Пацифист, отказавшийся идти в английскую армию во время II Мировой войны и отсидевший за это в лагере для интернированных

«Красное и фашистское насилие продолжалось и после выборов. Однако проявлялось оно у конфликтующих сторон по-разному. Социалистическое насилие было таким, как всегда в Италии: неорганизованным насилием одиночек. Время от времени трое или четверо социалистов подстерегали на улице фашиста и убивали его. Насилие фашистское, наоборот, было четко организовано. Члены фашистских отрядов соблюдали ту дисциплину и воинскую сноровку, которой большинство из них научились в армии. Они стройно, воинским шагом, маршировали по улицам, как положено по-настоящему обученным солдатам, и пальцем не трогали социалистов-прохожих или зевак, не швыряли камнями в редакции коммунистических газет, пока командир отряда не давал приказа поджигать или убивать. И только тогда они нападали, жгли и убивали»

«Красное и фашистское насилие продолжалось и после выборов. Однако проявлялось оно у конфликтующих сторон по-разному. Социалистическое насилие было таким, как всегда в Италии: неорганизованным насилием одиночек. Время от времени трое или четверо социалистов подстерегали на улице фашиста и убивали его. Насилие фашистское, наоборот, было четко организовано. Члены фашистских отрядов соблюдали ту дисциплину и воинскую сноровку, которой большинство из них научились в армии. Они стройно, воинским шагом, маршировали по улицам, как положено по-настоящему обученным солдатам, и пальцем не трогали социалистов-прохожих или зевак, не швыряли камнями в редакции коммунистических газет, пока командир отряда не давал приказа поджигать или убивать. И только тогда они нападали, жгли и убивали»

«В городах, поселках и деревнях Италии висели лозунги, провозглашенные Дуче и Национальной фашистской партией. На стенах домов было написано: «Верь, повинуйся, борись»; «Если я наступаю, следуй за мной; если стою на месте – подгоняй; если я отступлю – пристрели» и «Мы идем напролом». Самым популярным из всех лозунгов, выставленный повсюду и вечно повторяемый, гласил: «Муссолини всегда прав»;

«С шести лет мальчики и девочки входили в ту или молодежную группу по их возрасту. Дети от шести до восьми лет звались «Фигли делла лупа», то есть «Дети волчицы», в честь легендарной волчицы, выкормившей основателей Рима Ромула и Рема. Затем шли «Баллила», «Авангардисты» и «Юные фашисты» для мальчиков, «Итальянские малыши» и «Юные итальянки» для девочек. В 21 год мужчина становился фашистом, то есть членом фашистской партии, а женщина в 25 лет или ранее, если выходила замуж, становилась «донна фашиста», то есть фашисткой…

В декабре 1927 года правительственный циркуляр предписал учителям начальных школ, чтобы все дети моложе 15 лет автоматически включались в «Баллилы». Членство в «Авангардистах» и «Юных фашистах» для детей среднего возраста оставалось добровольным, но они все охотно стремились туда вступить. За период с сентября 1925 по июль 1927 года количество членов «Баллилы» выросло с 100 000 до 1 236 000»

«…Эффективный способ утверждать права работников, не тратя времени на бюрократическую волокиту: никаких государственных инспекторов, никаких проволочек, никаких длинных анкет, никаких слушаний в промышленном трибунале, никаких жалоб или длительных судебных мытарств. Вместо всего этого секретарь местного отделения фашистской партии заходил к работодателю и объяснял, что если тот не будет поступать с работником по справедливости, придут фашисты и побьют его дубинками, а то и дом сожгут. Подобное предупреждение почти всегда оказывалось очень действенным»;

«…Поезда стали приходить вовремя потому, что Муссолини прекратил забастовки и другие губительные действия профсоюзов… Интеллигенция не хотела признаваться, что множество итальянцев, подобно многим жителям других стран, больше придавали значение регулярному движению поездов и ровному течению повседневной жизни, чем сохранению гласности для оппозиции, политиков, журналистов и писателей. Фашистский режим дал людям вполне реальные блага»

«В отличие от демократии и других предыдущих режимов фашистское государство было тоталитарным, так как требовало от своих граждан полной преданности и полной самоотдачи. Однако во многом оно проявило себя мягче, чем нацистская Германия и сталинская Россия или королевские самодержавные деспотии XVI и XVII веков. Оно, скорее, напоминало царскую Россию XIX века…»

Известный американский журналист. Из Москвы и Лондона он освещал ход мировой войны, написанная им в 1955 году серия статей о большой поездке по Сибири получила Пулитцеровскую премию и пятилетний запрет на посещение СССР, отправившись в южные штаты освещать движение за гражданские права, нарвался на иск о клевете — и выиграл суд, освещал убийство президента Кеннеди и Вьетнамскую войну, добившись интервью с северовьетнамским премьер-министром и удостоившись нападков президента Джонсона.

«У него была физическая и моральная бодрость, удивительно подозрительный ум, замечательный инстинкт обнаружения лжи и наслаждение от её разоблачения в печати, его значительный вклад в качестве журналиста заключался в способности создавать проблемы для влиятельных людей»

«Я не понимал, что происходит со страной, но было такое ощущение, что разваливается вся система. Мы проезжали через Гэри, где едва дымились сталеплавильные заводы. … Чем ближе к Детройту, тем было очевиднее, что остановилось сердце Америки. Кладбищенская тишина царила на заводах Генри Форда в Ривер-Руж, предприятиях Дженерал моторс, Крайслера. Ни струйки дыма, ни облачка пара. Все поразила смерть. Замерло сердце системы. Умерла и она сама. Вдоль реки Детройт протянулись города-трущобы, тысячи и тысячи сколоченных из жести лачуг… – промышленные отбросы, беспомощные безработные, безмолвно стоящие вокруг железных кастрюль и посудин, в которых варилась нищенская похлебка или бурлила вода. Люди грелись у этого тепла. Слабым взглядом угаснувшей надежды провожали они проходивший поезд … Я сидел в вагоне поезда «Нью-Йорк централ» и смотрел в окно. Зеленоватые в сумерках огни костров освещали силуэты черных заброшенных фабричных корпусов. Я записал в своем дневнике, что стал свидетелем апокалипсиса «американской мечты». …Я внимал «лебединой песне вымирающих динозавров» и не мог себе представить, что ждет нас всех в будущем.

«Я не понимал, что происходит со страной, но было такое ощущение, что разваливается вся система. Мы проезжали через Гэри, где едва дымились сталеплавильные заводы. … Чем ближе к Детройту, тем было очевиднее, что остановилось сердце Америки. Кладбищенская тишина царила на заводах Генри Форда в Ривер-Руж, предприятиях Дженерал моторс, Крайслера. Ни струйки дыма, ни облачка пара. Все поразила смерть. Замерло сердце системы. Умерла и она сама. Вдоль реки Детройт протянулись города-трущобы, тысячи и тысячи сколоченных из жести лачуг… – промышленные отбросы, беспомощные безработные, безмолвно стоящие вокруг железных кастрюль и посудин, в которых варилась нищенская похлебка или бурлила вода. Люди грелись у этого тепла. Слабым взглядом угаснувшей надежды провожали они проходивший поезд … Я сидел в вагоне поезда «Нью-Йорк централ» и смотрел в окно. Зеленоватые в сумерках огни костров освещали силуэты черных заброшенных фабричных корпусов. Я записал в своем дневнике, что стал свидетелем апокалипсиса «американской мечты». …Я внимал «лебединой песне вымирающих динозавров» и не мог себе представить, что ждет нас всех в будущем.

…Я на следующее утро отправился в мэрию, чтобы побеседовать с мэром, молодым радикалом Фрэнком Мэрфи. Новое лицо, новое имя, которого позднее ФДР [ФДР – так в разговорах американцы обычно звали президента Франклина Делано Рузвельта] послал в Верховный суд. Его кабинет был открыт для всех – просто часть зала мэрии… Пока я ждал, пришли четверо или пятеро посетителей. Судя по одежде они были важными птицами.

В традиционных брюках в полосочку, в коротких гетрах, по крайней мере один был с тростью с золотым набалдашником: крупные, полные достоинства фигуры – одним словом банкиры. Мэрфи приветствовал их мальчишеской улыбкой, пытался рассадить их поудобнее, но им было не до того. Они спустили страну с рельс и не знали, что делать дальше. Они пришли в надежде, что этот молодой радикал им поможет. Я не слышал разговора, но видел, как у них дрожали губы, один залился слезами. Мэрфи застенчиво обнял его за плечи. Что, кроме нескольких утешительных слов, мог он им сказать? Это знал Мэрфи, да это знали и они сами: их банки были полностью разорены. …

В то утро я немного побеседовал с Мэрфи. … «Я видел вас вместе с банкирами», – сказал я ему. «Да, бедные ребята, – ответил он. – Я ничем не могу им помочь… Они настолько разорены, что у них даже нет денег на трамвай» …

Я посочувствовал банкирам, но гораздо большее сочувствие у меня вызвали сломленные, подавленные люди – обломки человечества, которых я увидел по берегу реки Детройт. Я отправился к ним и попытался завязать разговор. Это не получилось… Система выкинула их, они потеряли работу, не могли больше содержать семьи. Им было стыдно… Ведь никто не пришел к ним и не сказал, что они во всем этом не виноваты»;

«Все, сказал я себе, все пошло к черту. США кончились»

«Однажды, уже после смерти Сталина, я гулял по улице Горького. Я чувствовал, что что–то изменилось, но не мог понять, что именно. Я остановился и две или три минуты просто стоял, глядя на улицу и проходящую толпу. И вдруг меня осенило – не было людей в форме! Годами каждый второй носил форму, не обязательно военную – форму железнодорожников, шахтеров, речного транспорта, министерства связи. За одну ночь она исчезла. Мимо меня проходили мужчины в серых пальто, на которых еще виднелись следы сорванных, споротых погон и были пришиты новые пуговицы. Это стало символичной чертой послесталинского периода»

«Итак, Сталина положили в Мавзолее рядом с Лениным. Он был мертв, закончилась его эпоха. Что-то новое ждало впереди. На следующее утро, за несколько часов до рассвета я возвращался в «Метрополь», отправив последние материалы о похоронах Сталина и о наступлении новой эры. Шел мимо Колонного зала. Под призрачным светом сварочной дуги рабочие снимали огромный, высотой шестьдесят футов портрет Сталина. Когда портрет опускали, он выскользнул и упал на мостовую.

«Осторожней», – закричал один.

«Ничего, – ответил другой. – Он уже им больше не понадобится»

СССР после Победы. 1945-1953 годы

«Никита Сергеевич Хрущев не поддается описанию. Всякий раз, как я пытаюсь найти какие-то слова, он срывается со страницы и бросается в жизнь, размахивая руками, работая челюстями, его крохотные свиные глазки мечут молнии, вздернутый нос суется во все, и весь он такой же сгусток ненасытного любопытства, как король обезьян в китайской сказке»

Родился будущий известный историк в еврейской семье в Германии, в Берлине, и звали его тогда Ганс Грауэр. Его, одинадцатилетнего, мать после погромов отправила в Англию (сама она погибла в концлагере). После получения гражданства он взял себе новые имя и фамилию — Джон Гренвилл. Устроившись садовником в один из колледжей Кембриджа и дав обещание туда не поступать, он получил доступ к его богатейшей библиотеке — так началась его карьера профессионального историка. Областью его научных интересов был анализ событий конца 19 — начала 20 века

«В 1900 году Германская империя символизировала для современников дух дисциплины, единства и прогресса; Франция же, напротив, казалась бессильной страной, раздираемой противоречиями и погрязшей в коррупции, политическое фиглярство которой не позволяло принимать ее всерьез… Правительства здесь сменялись так часто, что любая другая страна мира уже погрузилась бы в хаос и стала полностью неуправляемой. А Франция, проникнутая своими повседневными заботами, продолжала оставаться стабильной, хорошо организованной страной с сильной национальной валютой…

«В 1900 году Германская империя символизировала для современников дух дисциплины, единства и прогресса; Франция же, напротив, казалась бессильной страной, раздираемой противоречиями и погрязшей в коррупции, политическое фиглярство которой не позволяло принимать ее всерьез… Правительства здесь сменялись так часто, что любая другая страна мира уже погрузилась бы в хаос и стала полностью неуправляемой. А Франция, проникнутая своими повседневными заботами, продолжала оставаться стабильной, хорошо организованной страной с сильной национальной валютой…

Способны ли мы сейчас разобраться в том, как функционировало французское общество тех лет, и понять то, что оставалось непонятным современникам?

Ключ к решению этого вопроса состоит в том, что большинство французов не желали, чтобы их правительство и парламент имели в своих руках жесткие рычаги управления и тем самым могли вносить какие-то заметные изменения в общее течение французской жизни. Франция была глубоко консервативной страной. Большинство населения не хотело никаких радикальных перемен в существующем порядке вещей… …Французы крайне мало доверяли своим политикам.

…Франция, несмотря на всю свою относительную слабость [в военно-экономическом отношении], думала не только об обороне. Напротив, все сменяющие друг друга французские правительства преследовали экспансионистские цели и, сбивая с толку своих германских соседей, отнюдь не выглядели запуганными»

«Империя Габсбургов являлась самой значительной европейской державой на протяжении более чем четырех столетий. …

В этой части Европы, где национальности так перемешаны между собой, трудно было достичь согласия по поводу того, где должны пролегать национальные границы, или какая национальность должна считаться государственным большинством., а какая – меньшинством. …Император выразился так: «Пусть с этим разбирается сам дьявол». Империя Габсбургов предпочитала решать большинство вопросов, исходя из наднациональных интересов. …

Самой большой угрозой империи было требование независимости для Венгрии. Обширные права, которыми пользовались венгры, примиряли их с существованием в составе империи при наличии личной связки: император Австрии – король Венгрии. Под сенью мощной Габсбургской монархии венгры чувствовали себя в безопасности как от внешних врагов, так и от внутренних распрей. …

Благодаря делению империи на две части, венгры и немцы получили большинство в каждой из них. А ведь во всей Австро-Венгерской империи большинство населения составляли именно славяне,.. которые таким образом оказывались политическим меньшинством! …

Конфликты между национальностями зачастую парализовывали работу австрийского парламента. Когда императорские министры делали уступки чехам, немцы отказывались от сотрудничества с правительством; когда уступки делались немцам, чехи немедленно переходили в оппозицию.

Вплоть до 1914 года отношения между венграми и другими национальностями оставались сложными. Единственной последовательно проводимой политикой были репрессии. … Королевство было мадьярским, патриотизм тоже, а все остальные точки зрения не имели права на существование. Но несмотря на яростные попытки «мадьяризировать» все народности Венгрии, это почти всегда приводило к неудачам… В австрийской части империи правительство пыталось прийти к соглашению между немцами, чехами и поляками.

Тому, что в целом империя управлялась достаточно эффективно, в немалой степени способствовали честность и интеллигентность большинства представителей ее чиновного и судейского сословий. … Франц-Иосиф особо заботился о том, чтобы в трех важнейших министерствах империи министры не были бы представителями только одной ее половины. Так, высший пост в министерстве иностранных дел по очереди занимали саксонский немец, венгр, австрийский немец, поляк, снова венгр и снова австрийский немец. …

Когда мы сейчас удивляемся длительной жизнеспособности Габсбургской империи,.. то упускаем из виду один важный момент. Кому было выгодно доведение того или иного конфликта до развала империи? Ни венграм, ни немцам, ни полякам, которые пользовались гораздо большими свободами, чем под властью германской или российской короны, ни евреям, чьи таланты украсили культурную жизнь Вены, ни чехам, которые верили, что их безопасность зависит от существования империи; ни даже большинству сербов и хорватов… Требование независимости, которое порой раздавалось в Чехии или среди южных славян, было работой хорошо образованного меньшинства.

Подавляющее большинство подданных Франца-Иосифа было заинтересовано в сохранении империи, пусть даже при этом они могли горячо спорить между собой о том, какая именно империя им нужна. А пока они спорили, династия и центральная власть, имперские гражданские учреждения и имперская армия продолжали выполнять свои функции, отвечающие общим интересам большинства населения»

«Одну из главных особенностей Японии нужно искать в ее истории – это грубое пренебрежение правами личности, особенно, когда речь идет о защите национальных интересов и противостоянии Западу. Естественно, что реакция японцев на западное отношение к ним, как к представителям низшей расы, выражалось в стремлении утвердить свое превосходство над европейцами»

«Убийство эрцгерцога Франца-Фердинанда, которое произошло в Сараево 28 июня 1914 года, было делом рук боснийской молодежи, которая под влиянием романтических порывов решила посвятить свои жизни делу сербского национализма, взяв себе за образец действия русских террористов. Они получили оружие от подпольной сербской организации «Черная рука», которую возглавлял полковник Драгутин Димитриевич, являвшийся сотрудником секретной военной разведки. Боснийским юношам помогли перейти через австро-сербскую границу тайные агенты Сербии. Премьер-министр Сербии Николай Пашич и король Александр не могли ничего поделать с армейскими офицерами и «Черной рукой». Однако Пашич послал в Вену достаточно туманное предупреждение о том, что во время визита в Сараево эрцгерцогу будет угрожать опасность.

Дилетантизм убийц едва не провалил все дело. Утром 28 июня первая попытка закончилась неудачей, поскольку бомба, брошенная одним из шести заговорщиков, разорвалась под автомобилем, который следовал за машиной эрцгерцога. Невероятно, но эрцгерцог, его жена и губернатор Боснии вновь двинулись в путь по улицам Сараево. Когда шофер эрцгерцога заколебался в выборе пути, волею случая один из заговорщиков – Гаврило Принцип – оказался прямо напротив притормозившего автомобиля. Он целился во Франца Фердинанда и губернатора Боснии, но в результате двух его выстрелов смертельные ранения получили эрцгерцог и его жена»

«Ратификация сенатом США договора об образовании НАТО ознаменовала революционный переворот в американском отношении к мировым проблемам. Теперь линия обороны США пролегала в Европе, а безопасность Американского континента напрямую зависела от мировой безопасности. … Первым главой Совета [национальной безопасности США] стал Джордж Кеннан. Совет национальной безопасности утвердил доктрину, согласно которой основную угрозу для Америки представляет распространение советской сферы влияния, а потому главным приоритетом должна стать защита Западной Европы. Последующие американские президенты неукоснительно придерживались этой доктрины.

Западная Европа избавилась от кошмара оказаться один на один с СССР»

«В отличие от жителей многих стран мира японцы пользуются гражданскими свободами, а их правительство нельзя назвать ни диктаторским, ни авторитарным. … Политика чужда рядовому японцу, за исключением того, что касается его собственного благополучия, перспектив на работе, образования и будущего детей. Материальный прогресс и надежность – вот что главное. Те, кто получал места в нужных школах, университетах и компаниях, обеспечивались рабочими местами на всю жизнь. Компания заботилась о своих работниках, а в ответ они должны были каждодневно демонстрировать абсолютную лояльность. Такая система хороша для тех, кто попадает на нужное место – при условии, если они побеждают в жесточайшей конкуренции. …

Развитие современной Японии назвали экономическим чудом, но чуда в этом нет – превосходный менеджмент, рабочая сила с образованием лучшим, чем в любой другой стране мира, национальное чувство гордости, упорное следование однажды намеченной цели и благоприятные условия в мире объясняют очень многое. … В начале 90-х годов перспективы, однако, померкли; рост прекратился, прибыль в банковском деле и промышленности упала. Последнее десятилетие века несет с собой перемены и бросает вызов старым обычаям»