В 19 веке в новую жизнь в Северной Америке отправлялись из Старого света все больше европейцев. Как правило, это были люди бедные, потерявшие надежду своим трудом добиться благополучия у себя на родине, но готовые до седьмого пота работать на себя и свою семью.

Рабочие руки в освоенных восточных районах США были в большом дефиците, стоили они дорого, но многие иммигранты стремились работать на своей земле, собственными руками, по своему загаду на свой страх и риск. Земли на Восточном побережье были, в основном, разобраны но на Западе расстилались огромные, совершенно неосвоенные, безлюдные территории, которым, казалось, конца и краю не было. И иммигранты часто на последние деньги покупали пару лошадей, фургон, запас продуктов и отправлялись в долгий-долгий путь в неизвестность, оседая в местах, которые им нравились.

Но землю на Западе они не могли назвать своею — она принадлежала либо штату, либо, если штат еще не оформился, — федеральному правительству, и были поселенцы на этой земле лишь ее арендаторами. Нарастающий поток переселенцев требовал решить эту проблему раз и навсегда. Решил ее принятый Конгрессом в 1862 году Гомстед-акт [гомстед (homestead) — фермерский участок-усадьба, земельный надел из государственного фонда свободных земель].

По этому закону, каждый гражданин США, достигший 21 года, получил право на участок из федерального запаса неосвоенной земли площадью 60 гектаров. За пять лет он должен был построить на ней дом (любой, хоть землянку вырыть), обнести забором загон для скота и обработать 4 гектара пашни — и участок переходил в его полную собственность. Земля давалась бесплатно, надо было лишь заплатить 18 долларов за оформление документов.

Такое распределение земли определило облик американского Запада, образ жизни здешних людей. Здесь практически нет поселений, похожих на европейские деревни, фермерские семьи живут на своих частных участках далеко друг от друга. В центре округи обычно возникал небольшой городок, в котором была церковь, аптека, почта, салун, магазинчики. Жители выбирали судью и шерифа, которые поддерживали общественный порядок.

«Для успеха нужен был не только труд, но и удача. Моей семье повезло. Железная дорога подошла близко к их участку, и они смогли отвозить мясо в близлежащие городки. Между 1865 и 1880 годами, они увеличили свои земли до 800 гектаров. Но бабушка рассказывала, что у них не было школы, потому что было слишком мало детей в округе. Не было вечеринок и танцев, потому что дома стояли слишком далеко друг от друга. И она до самой смерти помнила чувство восторга, которое она испытывала в детстве, когда на вершине холма появлялась человеческая фигура.

Дружба, добрососедские отношения, ценились на вес золота. Однажды, в страшную метель, бабушка и ее младшая сестренка поняли, что не успеют дойти до своего дома, и постучались в дверь чужого. Метель продолжалась 3 дня. У хозяйки, одинокой женщины, кончились дрова и, чтобы согреть чужих детей, она сожгла всю свою мебель».

Сотни тысяч иммигрантов и жителей востока США ринулись осваивать безлюдные дотоле места. За время действия Гомстед-акта землю получили более двух миллионов семей, которые в девственной глуши начали жизнь «с чистого листа». 60% из них не выдержали этого сурового испытания — они продали свои участки и с этими деньгами уехали пытать счастья в других местах, в новых делах. А оставшиеся 40% и те, кто перекупил земли уезжавших, создали здесь самое эффективное сельское хозяйство мира, каковым оно остается и по сию пору.

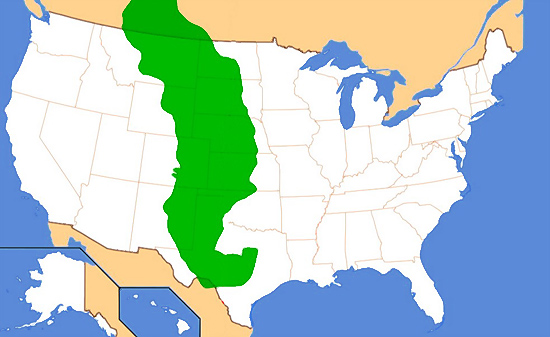

На пути караванов переселенцев лежали бескрайние Великие равнины. Еще совсем недавно они признавались непригодными для жизни и хозяйства, но огромный, упорный труд осевших здесь фермеров превратил Великие равнины во «всемирную житницу». А перевалив широкий пояс Скалистых гор и пройдя безжизненные пустыни, самые упорные в путешествии переселенцы попадали в край с прекрасным климатом, подходящим для любого сельского хозяйства и для жизни — в Калифорнию.

Но там, где семьи покидали переселенческие караваны и садились на оформленные ими гомстеды, уже были чьи-то хозяйства. Прежде всего, «своими» эти территории считали крупные скотопромышленники, запускавшие свои стада кормиться на неогороженных степных просторах, где животные имели возможность быть на подножном корму и летом, и зимой. Гигантские стада одичавших быков перегоняли за сотни километров на бойни нанятые скотопромышленниками пастухи-ковбои [сow — «корова» и boy — «парень»]. Это были недавние европейцы, мексиканцы, и «черные» бывшие рабы, не имевшие ни имущества, ни другой работы. Их хозяева на дыбы вставали, когда на привычных пастбищах появлялись земледельцы-фермеры, иногда они нанимали «стрелков», которые угрозами и убийствами пытались согнать пришельцев с земли. Фермеры, также не расстававшиеся с оружием, объединялись и давали им отпор.

Проблемой для гомстедов были и индейцы, тысячи лет жившие по всему Дикому Западу. Постоянно враждовавшие между собой, их племена одинаково нетерпимо относились к поселившимся на их землях фермерам, нередки были нападения на отдаленные фермы и кровавые расправы с их обитателями. Поселенцы мстили индейцам с не меньшей жестокостью. Им на подмогу правительство присылало кавалерийские части, иногда вспыхивали настоящие сражения, в которых индейцам изредка даже удавалось побеждать. Эта борьба на просторах Дикого Запада могла длиться десятилетиями, если бы в нее не вмешались два роковых для «краснокожих» обстоятельства.

Во-первых, охотники-промысловики (и белые, и краснокожие) получили в свои руки более совершенные винтовки, и в прерии началось настоящее избиение бизонов, традиционной основы жизни множества индейских племен. Если в начале века численность бизонов в прериях оценивалась в 20-40 миллионов голов, то к концу 19-го века они исчезли из прерий почти совершенно (их насчитывалось не более тысячи). А с бизонами сошла на нет и жизненная сила воинственных племен коренных жителей Америки [сушеное бизонье мясо служило индейцам для зимних запасов, их шкуры шли на обувь и одежду, палатки-вигвамы и седла, из костей делали посуду, ножи; из сухожилий — тетивы, нитки, из волос — верёвки; помёт служил топливом, из копыт вываривали клей].

Во-вторых, индейцев Северной Америки поджидала от белых та же беда, которая подкосила коренных обитателей Южной Америки и Австралии — инфекционные болезни, к которым выходцы из Старого света были маловосприимчивы, а для народов и племен, иммунитета от них не имевших, превратившиеся в глобальную катастрофу [иммунитет (хотя и неполный) от многих болезней был получен скотоводческими народами от одомашненных животных, американские же индейцы, как и австралийские аборигены, скотоводством никогда не занимались]. Корь, грипп, малярия, холера, оспа, чума — смертность от них среди американских аборигенов достигала 90%. Из-за участившихся контактов с белыми поселенцами племена, в которые проникали бациллы этих болезней, вымирали чуть ли не поголовно.

Сломленные этими бедами и постоянно теснимые переселенцами остатки индейского населения принудительно выселили в отведенные им резервации, где они могли жить по собственным законам и не контактировать со все возрастающим вокруг переселенческим валом.

А переселение белых на Дикий Запад, начавшись с едва заметных ручейков в начале века, в последней его трети превратилось в мощный поток благодаря окончанию грандиозного проекта, начавшегося подписанием Авраамом Линкольном Pacific Railroad Act о строительстве Трансконтинентальной железной дороги. Две железнодорожные компании начали постройку рельсового пути навстречу друг другу, и через семь лет, в 1869 году, в шпалу был забит «золотой костыль», соединивший восточное и западное побережья США. Тяжким походам караванов переселенцев-гомстедов пришел конец — с восточного до западного побережья людей и грузы стало возможным перебрасывать всего за шесть дней.

Продолжавшееся быстрыми темпами железнодорожное строительство, бурный рост городов и населения на западе США уже к концу 19 века фактически ликвидировали само понятие «Дикого» Запада, которое осталось лишь в исторической памяти американцев.

КОНСЕНСУС — всеобщее согласие. Это если говорить в общем смысле. Но бывает, что консенсус — это правило голосования при решении некоторых вопросов. Решения эти так важны для всех, что здесь уже требуется не просто большинство, а единогласие. Это означает, что каждый из голосующих имеет право ВЕТО: если он (единственный!) проголосует «против», то решение не принимается, даже если все остальные проголосовали «за». Например, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций право налагать вето имеют Россия, США, Англия, Франция и Китай. Если против всеобщего решения проголосует хоть одна из этих держав, то весь остальной мир может хоть на голову встать — это решение становится лишь рекомендательным, но необязательным для исполнения.

ФЕМИНИСТКА — женщина, борющаяся за эмансипацию женщин, за равные права женщин с мужчинами во всех областях. Феминистское движение за 200 лет своего добилось. Не надо только, бога ради, путать равноправие сильного и слабого пола с полным равенством между ними (при таком равенстве скучно жить обеим сторонам).

ЭМАНСИПАЦИЯ — освобождение от зависимости и угнетения, завоевание равных со всеми прав.

РАДИКАЛ — сторонник решительных действий. Радикальным решением проблемы можно назвать поступок Александра Македонского, который, отчаявшись развязать головоломный верёвочный Гордиев узел, разрубил его мечом.

ЭКСТРЕМИСТ — почти то же самое, что и радикал, только ещё круче. Если бы А. Македонский был экстремистом, он, наверное, вообще сжёг бы тот храм, в котором хранился знаменитый узел.

Для определения крупных и резких изменений употребляются два похожих слова — радикально и кардинально. Они очень похожи, но некоторую разницу уловить все-таки можно. Изменить что-либо радикально значит переделать это самым решительным образом, а перестроить кардинально означает изменить что-то самое главное, фундаментальную основу, самую сердцевину.

ФИЛАНТРОП — дословно: «любящий людей», но не в смысле людоед, а как раз наоборот — человек, бескорыстно, из любви к ближнему помогающий людям. По-русски — благотворитель.

ПАТРИАРХАЛЬНЫЙ — не просто древний, примитивный, архаичный, смысл у этого слова более определенный (буквально оно означает «отцовский»). Патриархальной можно назвать семью, где вся тяжесть ответственности за её благополучие лежит на отце или вообще на старшем по рождению, и власть его абсолютна — он хозяин и волен распоряжаться судьбами младших членов рода, пресекать малейшее своеволие, если оно грозит ослабить семью.

Все члены такой семьи занимают каждый своё место-«ступеньку» на внутренней «лестнице» старшинства. На этой «лестнице» старшинства царит строгая ИЕРАРХИЯ: младший брат — старший брат — мать — отец (над отцом — только Бог).

Иерархически построенная семья изнутри прочно спаяна традициями господства/подчинения — там царит строжайшая субординация: младший брат полностью подчинен старшему, старший — матери, она — отцу. (Кстати, типичный пример патриархальной организации — классическая итальянская мафия.)

Патриархальная семья невероятно устойчива, стабильна, в таких семьях человечество прожило (и выжило!) почти всю свою историю. И общество, состоящее из таких семей-ячеек, организовывалось по такому же принципу: во главе — самодержец не по выбору населения, а по праву рождения, а ниже — иерархия правителей, где каждый полностью распоряжается низшими и одновременно полностью подчинен высшим («слуга царю, отец солдатам»).

Вы стоите перед выбором — как поступить. Взвешивая все «за» и «против», вы представляете себе последствия каждого шага и пытаетесь себе представить — какая ситуация (для вас и для других) возникнет после того или иного вашего поступка. Эта ситуация существует пока только в вашем воображении, эта одна из возможных моделей обозримого будущего, эта ситуация предполагаемая — гипотетическая. Во время серьезных обсуждений дальнейших действий пусть у вас всегда будет наготове пара красивых фраз: «Давайте, друзья мои, представим себе на минуту следующую гипотетическую ситуацию…» или «Давайте, господа, просчитаем все гипотетические варианты…»

В отличие от гипотетического, ЭФЕМЕРНЫЙ объект в реальности все-таки существует, но он настолько зыбок, призрачен, что улетучивается при первом же соприкосновении с действительностью (такими эфемерными могут оказаться и коммерческая фирма, и власть, и надежда).

Во второй половине 19-го века промышленная революция в евроамериканском мире продолжала развиваться. Следующий ее этап называют «Второй промышленной революцией», а время ее (1860-1913 годы) получило наименование «прекрасной эпохи» (Belle Époque).

Все началось с открытия способа массового получения дешевой стали. Английский инженер Генри Бессемер предложил продувать жидкий чугун сжатым воздухом, в результате чего хрупкий, ломкий чугун превращался в твердый и пластичный, легко подвергающийся обработке металл, изменяющий свои свойства в сплаве с определенными добавками — инженеры из самых разных отраслей получили в свои руки великолепный материал для осуществления многих своих планов. Чугунные рельсы железных дорог, которые раньше надо было менять каждые десять лет, стали тут же заменяться на стальные [стоимость перевозок при этом сразу уменьшилась более чем в 25 раз], повсюду через реки и впадины начали перекидывать стальные мосты, архитекторы получили возможность строить свои здания на стальных «скелетах» и за счет этого резко наращивать их этажность, оружейники, отказавшись от железа и обратившись к стали, создавали новые поколения артиллерийских орудий, стрелкового вооружения и брони, появились самые разнообразные металлорежущие станки, способные массово изготавливать детали различных механизмов и готовые изделия.

Зародилась нефтяная промышленность. Из нефти, добываемой в Пенсильвании, компания Рокфеллера начала вырабатывать керосин (1859), и керосиновые лампы, заменив лучины и свечи, осветили миллионы домов. Бензин, который первоначально был отходом при производстве керосина, стал топливом для изобретенных тогда же (1860) двигателей внутреннего сгорания. А в 1886 году немецкий изобретатель Карл Бенц запатентовал первую «самобеглую коляску» с бензиновым ДВС. Первый бензиновый автомобиль американца Генри Форда появился в 1896 году, а создав поточную, конвейерную линию изготовления автомобилей, он сделал свое детище дешевым, общедоступным. И «народный автомобиль» потянул за собой целую цепочку самых разнообразных нововведений — автомобильные дороги, заправки, отели, сети общественного питания, туризм со своим огромным и разнообразным сервисом.

Кто из тогдашних людей, привыкших к миру «вещественному», мог предположить, что одним из главных двигателей дальнейшей промышленной революции станет такая нематериальная, эфемерная субстанция, которую и руками-то пощупать нельзя — электричество, «игрушка» ученых типа Франклина, Кулона, Гальвани, Ампера, Ома, Максвелла, Фарадея? А электрический телеграф, вначале применявшийся на железных дорогах, в коммерции и военном деле, стал общераспространенным средством связи. В 1866 году был проложен первый долговечный трансатлантический телеграфный кабель из Европы в Америку. А в 1876 году был запатентован телефон.

В 1884 году появилось новое воплощение паровой машины — паровая турбина, которая превращала энергию пара в электроэнергию [с помощью паровой турбины до сих пор в мире производится около 90% электроэнергии]. К концу века был изобретен трансформатор, позволивший перебрасывать электроэнергию на огромные расстояния. А в конце этой энергетической «цепочки» был электродвигатель, преобразующий электрическую энергию обратно в механическую, приводящую в движение станки и приборы. Переданная по проводам универсальная — электрическая — энергия осветила посредством изобретенных тогда же электроламп города и заводы. При этом отдача от заводского оборудования увеличилась в разы, поскольку стало возможным использовать его в две и в три смены.

Электричество дало мощный толчок развитию химии и химической промышленности. А это дало возможность улучшать и разнообразить свойства стали путем введения в нее различных дотоле неизвестных добавок, открыло путь к массовому производству удобрений, резко повысивших урожаи в сельском хозяйстве.

Развернувшееся производство подстегнуло интерес к новым формам организации массового рабочего труда и управления производством (менеджмент). Упор был сделан на стандартизацию всех движений работающего на станках человека, на заинтересованность его в конечном результате коллективного труда. Эти исследования рабочих процессов позволили организовать конвейерное, поточное производство, резко повысившее производительность труда и снизившее стоимость товаров. В менеджменте впервые появилось понятие «производственной карьеры», когда совсем молодых людей ставили на низшие управленческие должности, а затем повышали их в зависимости от проявленных способностей.

На этапе Второй промышленной революции сменился лидер мировой индустриальной гонки. «Мастерская мира» предыдущего столетия, Великобритания, была отодвинута на второе место вырвавшимися вперед Соединенными Штатами Америки. Страна, сбросившая с ног гирю рабства, росла, как на дрожжах, расширяясь, тяжко и творчески работая, на лету подхватывая все технологические новинки времени, придумывая и изобретая вещи, которые могли бы облегчить труд и жизнь людей, бывших в большом дефиците [за четверть века после окончания Гражданской войны было оформлено около полумиллиона патентов на изобретения]. Совсем еще недавно деревенская, захолустная Америка буквально на глазах превращалась в страну городскую, промышленную, динамичную, буквально захлебывающуюся от возможностей, которые открывали перед ней промышленная революция и свобода инициативы и предприимчивости [если по окончании Гражданской войны городов со 100-тысячным населением в США было всего десять, то через двадцать лет их было уже свыше полусотни. Причем, это были уже не прибрежные города, выросшие на торговле, а промышленные центры в глубине страны]. Такого потрясающего рывка во всех областях не совершала в мировой истории ни одна страна — ни до, ни после.

На этой мощной, массовой волне предпринимательства, давшей благосостояние миллионам семей, у наиболее успешных, вышедших из самых «низов» руководителей компаний в жесткой, часто жестокой конкурентной борьбе выросли огромные состояния, масштаб которых намного превосходит богатства современных «капитанов» экономики. Их имена — Рокфеллер, Карнеги, Мэллон, Дюпон, Морган — остались в истории.

Но в истории они остались не только потому, что были самыми богатыми людьми в мире. Их протестантская «закваска» дала себя знать и в том, как они распоряжались своими богатствами. На их предприятиях рабочие, инженеры, управляющие и они сами работали по 12 часов шесть дней в неделю без отпусков в очень напряженном ритме, из работников они выжимали все, на что те были способны. Но добываемые таким образом богатства тратились, в основном, не на роскошь. Это были времена слабого государства и небольших налогов, перераспределять общественное богатство через госбюджет пока было невозможно — и мультимиллиардеры добровольно взяли на себя роль спонсоров будущего Америки.

«Стальной король» Эндрю Карнеги сказал: «Человек, который умирает богатым, умирает опозоренным» — и в жизни последовал своим убеждениям в точности. Заработав в сталелитейном бизнесе более 130 миллиардов долларов (в пересчете на масштабы начала нашего века), он продал свою огромную промышленную империю, поставив перед собой задачу не менее грандиозную — потратить свое колоссальное богатство на благо общества. И ему это почти удалось — на некоммерческие проекты в самых разных областях он потратил около 110 миллиардов долларов, а оставшуюся сумму аккумулировал в созданном им Фонде Карнеги. Его наследие — три тысячи библиотек в США и по всему англоязычному миру, основанные им университеты и учебные институты, поддерживаемые до сих пор его Фондом общественные некоммерческие проекты на всех континентах.

Первый в мире миллиардер (состояние по современным масштабам более 300 миллиардов) выходец из очень бедной баптистской семьи Джон Рокфеллер положил себе всю жизнь выплачивать «десятину» (10% от ежегодных доходов) своей Баптистской церкви. Он роздал на различные некоммерческие образовательные и исследовательские проекты большую часть своего состояния. Фонд Рокфеллера своими деньгами поддерживает медицину, исследования обществоведов, культуру, сельскохозяйственные науки на протяжении шести поколений этой семьи. То же самое можно рассказать практически обо всех успешных предпринимателях поры Второй промышленной революции в США.

Первое поколение сверхбогатых людей Америки заложило основы поведения высших классов общества, традиция соблюдать которые жива и сегодня.

В Англии не появилось такого слоя сверхбогачей, как в США, однако в неписанном, но строго соблюдаемом «кодексе джентльмена» благотворительность стояла на одном из первых мест. А Вторая промышленная революция предоставляла к этому большие возможности.

В меньших масштабах, но те же самые изменения происходили и в странах Старого света. В Европе это был период ускоренного технического прогресса, экономических успехов, мира в политических отношениях, расцвета культуры. Это были десятилетия автомобилестроения и воздухоплавания, успехов естественных наук, новейших технологий и медицины, становления новых направлений в гуманитарных науках, роста общественного богатства и частного благосостояния, время стремительно расширяющихся возможностей. Все чувствовали, что начинается какая-то новая жизнь, проблемы и противоречия которой вполне по силам разрешить людям, вооруженным современной наукой и технологиями.

Эта «прекрасная эпоха» Европы оборвалась с первыми залпами Первой мировой войны…

Сергей Иванов, историк:

«Созданный Томасом Ньюкоменом в 1705 году паровой механизм для осушения шахт был крайне энергозатратен, однако в Англии, где мало рек и от водяных мельниц не было особого толку, владельцы мануфактур с энтузиазмом ухватились за идею использовать силу пара. В 1764 году талантливый самоучка Джеймс Уатт, нанятый техником в лабораторию университета Глазго, усовершенствовал машину Ньюкомена. Его большой удачей стало то, что нашелся богатый коммерсант с воображением по имени Мэттью Боултон, который вложил огромные деньги в «раскрутку» нового изобретения. Ему-то и принадлежала счастливая маркетинговая идея – мерить мощность новой машины в лошадиных силах (причем за единицу была принята не средняя животина, а тяжеловес). Внедрение паровой машины в промышленное производство привело к индустриальной революции в Англии»

Эрнест Богарт, американский экономист, о соревновании молотилок на Парижской выставке 1885 год:

«Шесть человек были поставлены на молотьбу цепами, и одновременно с ними начали работу механические молотилки. После часа работы сравнили результаты:

Шестеро молотильщиков с цепами…. 36 литров пшеницы

Бельгийская молотилка……………… 150 литров

Французская молотилка……………… 250 литров

Английская молотилка……………….. 410 литров

Американская молотилка…………….. 740 литров»

Иоахим Радкау, немецкий историк:

«Паровая машина поистине потрясла современников. Сила пара ярче всего воплотилась в образе локомотива: железная дорога приобщала людей к технике и рождала у них чувство нового времени. … Американский историк экономики Роберт В. Фогель рассчитал, что индустриализация в США, если бы она была основана на проектах строительства каналов, могла добиться тех же результатов, что и в случае ставшего уже легендарным строительства железных дорог. Но такой «количественный» подход игнорирует качественные признаки, и прежде всего колоссальное гипнотическое воздействие железной дороги на человека. …

Паровая энергия охватывала лишь ограниченные жизненные и экономические пространства, пока ее можно было передавать лишь с помощью зубчатых колес и приводных ремней. Для вездесущности паровой энергии понадобилось бы много маленьких паровых машин. Какое-то время казалось, что развитие идет именно в этом направлении, но рост цен на уголь сделал эти мини-машины нерентабельными.

Ситуация изменилась после того, как начало свое шествие электричество, точнее говоря – пригодный для силового привода переменный ток высокого напряжения. Ряд сенсационных выставок ознаменовал в 1880–1890-х годах прорыв в области использования электрического тока для освещения и приведения в движение машин. Сильнее, чем когда-либо прежде, техника представилась волшебным миром невидимых сил и ярких эффектов. Тогда-то и возникло целостное представление о технике, как связующем и вездесущном творении, и о техническом прогрессе, как о бесконечном явлении»