Взаимоотношения воюющих сторон в той войне существенно отличались от тех, к которым мы привыкли в 20-21 веках. После назначения командующим крымскими силами князя Горчакова союзные командующие прислали к нему парламентера с просьбой прислать им его фотопортрет. Горчаков ответил, что в его распоряжении нет фотографа. Тогда ему прислали английского фотографа, который сделал портрет князя.

После чего ему в дар прислали групповой портрет противостоящих ему командующих союзными войсками.

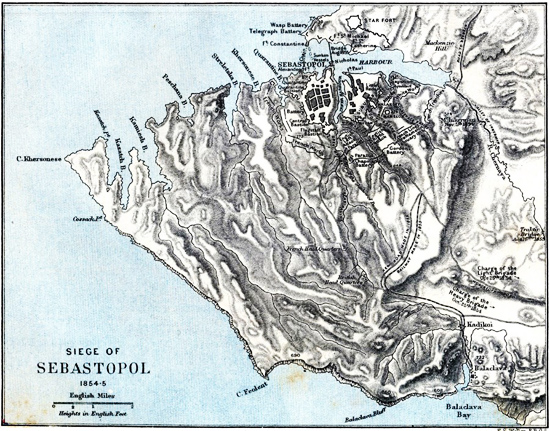

Сражение под Балаклавой стало знаменитым в Европе благодаря двум эпизодам.

Когда в атаку широкой лавой пошел казачий кавалерийский полк, командир шотландцев, вынужденный защищать слишком широкий участок фронта, выстроил своих солдат не в четыре, как это было положено по уставу, а в две линии. Корреспондент газеты «Таймс» описал потом шотландский полк в этот момент как «тонкую красную полоску, ощетинившуюся сталью». Казаки были отброшены. Со временем это выражение стало в английском языке устойчивым оборотом «тонкая красная линия», обозначающий оборону из последних сил.

Трагически закончилась атака британской легкой кавалерийской бригады на артиллерийские позиции русских войск. Повинуясь необдуманному приказу, 600 всадников под перекрестным огнем проскакали по долине, опрокинули казачий полк, оставшиеся в живых после этой самоубийственной атаки ворвались на батарею, изрубили артиллеристов, но были рассеяны контрударом русской конницы. Погибло 365 кавалеристов. Это была элитная часть, в которой служили сыновья высшей английской аристократии… «Атака легкой бригады» — так англичане до сих пор называют безумный, отчаянный порыв.

Давно, еще в 16 веке, было замечено, что пуля летит существенно быстрее, дальше и бьет гораздо точнее, если в полете она вращается. Придумали и способ, чтобы заставить пули вращаться. Для этого внутри ствола вытачивали закручивающиеся продольные бороздки, которые придавали пулям вращательное движение.

Нарезка продольных борозд была работой трудной, дорогой, поэтому такие «винтовальные ружья» делались лишь под заказ, штучно. Все изменилось во время технологического скачка первой половины 19 века — в Европе появилось оборудование, позволявшее поставить внутреннюю нарезку стволов на поток. Появилась и новая сложная винтовочная пуля, выявлявшая все достоинства нового оружия, но которую уже было не отлить, как гладкоствольный «кругляш», в походной мастерской.

Началось быстрое насыщение английских и французских войск винтовым, нарезным оружием нового поколения. К началу Восточной войны уже треть французских солдат и половина английских были вооружены винтовками. Французы имели винтовку, прицельно бьющую на 1100 метров, англичане поражали цели на расстоянии 914 метров. Это не только вчетверо превышало дальнобойность не слишком прицельного огня русской пехоты, но и позволяло расстреливать русских артиллеристов, находясь вне досягаемости картечного огня их гладкоствольных пушек.

Несмотря на наличие хороших специалистов-оружейников, перевооружить подобным образом свою армию российское военное ведомство возможности не имело — ни финансовой, ни технологической. Перед войной успели закупить в Бельгии копию английской винтовки и вооружить ею 3-4% солдат, но с началом боевых действий эти поставки прекратились.

ЭКСПАНСИЯ — целенаправленное и упорное расширение своего влияния. В мировой политике это не обязательно захват и присоединение новых территорий. Страна, осуществляющая свои экспансионистские планы в каком‑то регионе, чаще всего строит туда удобные для себя дороги, размещает вблизи его границ свои войска, её военные корабли маячат у его берегов. Она засылает туда массу своих шпионов, военных и экономических советников, пропагандирует там свой образ жизни, подкупает местных политиков и руководителей, добивается для себя преимуществ в торговле, в разработке местного сырья. В конце концов, страны этого региона, оставаясь формально независимыми, вынуждены полностью подчинять свою политику государству-экспансионисту — они попадают в его сферу влияния.

Сильное государство, добившееся контроля над каким‑то районом, старается не допустить проникновения туда своих конкурентов — других держав. Иногда в борьбе за сферы влияния между державами вспыхивали войны, но чаще сильные конкуренты тайно договаривались между собой о разделе, разграничении сфер влияния: «Я не лезу в «твой» район, а ты не суй нос на территорию, которую контролирую (или хочу контролировать) я». Так, накануне Первой мировой войны Англия и Россия «поделили» формально независимый Иран: российской сферой влияния стала северная часть страны, англичане хозяйничали в её южной половине. Такое решение давнего спора позволило этим державам воевать с Германией, тоже очень активно рвавшейся в Азию.

Но бывало, что какой‑то крупный кусок мира поделить таким образом было трудно. В этом случае великие державы договаривались о том, чтобы действовать там совместно, не деля его на сферы влияния, стараясь не ссориться (всем хватит!), а, наоборот, помогать друг другу — они называли это «политикой открытых дверей» (так европейцы, американцы и японцы «осваивали» на рубеже 20 века одряхлевший Китай).