Производство разных товаров, их продажи/покупки, финансы — какие «скушные» материи!.. Но именно здесь, в этой сфере, формируются глубинные процессы, которые сильнейшим образом влияют на ход мировой истории. Всерьез разбираться в них нам, может, и не обязательно, но знать, какие мощные, незаметные глазу течения определяли «внешние» события, конечно же, надо.

Открытие Америк оказало огромное влияние на всю Европу и во многом предопределило судьбу самых разных европейских стран. Дело было не только в том, что это гигантски расширило горизонт средневекового европейца и не только привело к смещению всех торговых путей континента, но и в том, что в Европе резко увеличилось количество драгоценных металлов, из которых чеканили монету.

В это же время резко выросло производство металла и на старых европейских серебряных рудниках — в пять раз! — (Венгрия, Чехия, Германия) благодаря открытию новой технологии извлечения металла из руды. [Эта технология — амальгамирование — была известна еще в Древнем Риме, но потом ее забыли и вновь открыли лишь в начале 16 века]

За первую половину 16 века приток серебра (и производство монеты) выросло в 60 раз. Если в начале 16 века среднегодовое производство серебра составляло 4500 кг, то к его середине приток серебра на монетные дворы Европы вырос до 300 000 кг в среднем за год.

Производство же ремесленных и сельскохозяйственных продуктов росло гораздо медленнее. Поэтому цены на товары к концу 16 века выросли в 2,5 — 4 раза.

На разные страны это повышение цен произвело очень разное действие.

Колоссальное богатство из мексиканских и перуанских серебряных рудников досталось стране даже по тогдашним меркам слаборазвитой и малонаселенной, не имевшей развитого ремесленного производства, с застойным сельским хозяйством, все наиболее активные люди которой устремились в колонии, но обладавшей непомерными, «мировыми», амбициями — Испании.

Испанские монархи тратили колониальное серебро на наемников, которые под командованием испанских военачальников воевали в бесчисленных, сменявших одну другую, европейских войнах, в результате которых королевская семья Габсбургов стремилась установить свое господство над континентом. Но на эти войны никакого американского серебра хватить не могло — и в стране еще больше увеличивались и без того немалые налоги, в конце концов, задавившие и испанских крестьян, и ремесленников. Так что, следствием непомерного обогащения всех, кто был причастен к колониальной политике, стала деградация экономики страны.

Все же страны, которые активно участвовали в европейской торговле своими товарами (Голландия, Англия, немецкая Ганза), куда, так или иначе, перетекало испанское серебро, наоборот, выиграли. Рост заработной платы наемных работников здесь не поспевал за ростом цен — рабочая сила дешевела, а доходы от производства росли. И это стало сильнейшим стимулом для расширения производства, основанного на наемном труде.

Рост цен оказался выгодным и для зависимого крестьянства, поскольку излишки своего сельхозпроизводства они продавали на рынках уже по повышенной цене, а платили своему феодалу «по старине». Соответственно, в невыгодную ситуацию попали в Западной Европе крупные землевладельцы-феодалы.

В странах Восточной Европы «революцию цен» ощутили позже, к самому концу 16 века. Бурно развивавшееся в северо-западной Европе мануфактурное производство требовало все больше сырья — зерна, шерсти, льна, пеньки, железа, корабельного леса. Увидев, как вздуваются цены на все это на рынках западных соседей, землевладельцы начали усиленно развивать именно их производство, все шире используя барщинный труд своих крепостных крестьян (феодальные повинности крестьян в восточноевропейских странах не были жестко фиксированными).

В Речи Посполитой эффективность сельской барщины привела к снижению роли городов в стране и их деградации, чрезмерно усилилась шляхта. Следствием этого было дальнейшее ослабление королевской власти и вползание государства в политический кризис, затянувшийся на десятилетия и закончившийся для Речи очень печально.

На бедных почвах Швеции земледельцы с трудом могли прокормить лишь самих себя, излишков продукции здесь никогда особенно не было, зато были богатые месторождения железа и много лесов с качественной древесиной. Когда эти товары на западных рынках так сильно подорожали, шведы принялись их производить в широких масштабах. На этих внезапно выросших доходах на северной окраине Европы выросло государство, ставшее на полтора века самым сильным государством региона (тем более, что ее армия была гораздо дешевле, чем у любого потенциального противника — в Швеции обходились без наемников).

Московия-Россия была очень мало связана с хозяйственной деятельностью Европы. Поэтому европейские ценовые бури ее практически не коснулись ни в 16, ни в 17 веках. Рост внутренних цен (а они повысились за 18 век в пять раз) был, прежде всего, связан с увеличением «серебряной» денежной массы из открытых уральских месторождений. И разница между европейскими и внутрироссийскими ценами на основные товары сохранялась десятикратная.

Но со второй половины 18 века европейская «революция цен» стала оказывать влияние и на Россию. Высокие цены, прежде всего, на зерно и распашка плодородных черноземов Причерноморья закрепили сельскохозяйственную специализацию российской экономики и господство в нем крупных поместий, имевших возможность вывозить произведенный даровым, барщинным трудом крестьян хлеб на дорогие европейские рынки.

В руках испанцев оказался правитель, чья власть была абсолютна и границ не имела. Инке поклонялись как богу ибо в его жилах, по верованиям индейцев, текла кровь бога Солнца. Испанцы с неослабевающим интересом наблюдали за теми ритуалами, которые совершались вокруг Инки каждый день. Сохранились записки Педро Писарро о том, что он видел:

«Женщины приносили ему еду и ставили ее перед ним на тонкие зеленые побеги тростника… Они ставили все сосуды из золота, серебра и глины на этот тростник. Он указывал на то, чего бы ему хотелось, и это ему подносили. Одна из женщин брала это блюдо и держала в руке, пока он ел. Так он ел, когда я однажды присутствовал при этом. Кусочек еды поднесли ему ко рту, и одна капля упала на его одежду. Подав руку индианке, он встал и ушел в свою комнату, чтобы переодеться, и вернулся, одетый в темно-коричневую тунику и плащ. Я подошел к нему и потрогал плащ, который на ощупь был мягче шелка. Я спросил у него: «Инка, из чего делают одежды, мягкие, как эти?» Он объяснил, что их делают из кожи летучих мышей-вампиров, которые летают ночью в Портовьехо и Тумбесе и кусают индейцев».

Педро Писарро взяли осмотреть королевский склад кожаных сундуков.

«Я спросил, что находится в этих сундуках, и [индеец] показал мне несколько сундуков, в которых они хранили все, до чего Атуальпа дотрагивался руками, и одежду, которую он уже больше не носит. В некоторых сундуках лежал тростник, который клали ему под ноги во время его трапез; в других — кости животных и птиц, которых он съел …; в третьих — сердцевины початков кукурузы, которые он держал в руках. Короче говоря, все, к чему он прикасался. Я спросил, зачем они хранят все это. Они мне ответили: для того, чтобы сжечь. Все, к чему прикасались правители, а они были сыновьями Солнца, должно было быть сожжено, превращено в пепел и развеяно по ветру, так как никому не было дозволено прикасаться к этим вещам».

«Во всем Перу я не видел ни одного индейца, который мог бы сравниться с Атуальпой в жестокости или масштабах власти».

Западные склоны Анд, на несколько тысяч километров вытянувшиеся вдоль южноамериканского континента, были родиной нескольких древнейших цивилизаций. При этом они были абсолютно изолированы от всего остального мира — на север и восток тянулись необозримые влажные джунгли, на западе был огромный океан, мощные течения которого были непреодолимы для мореходов того времени. Люди, пришедшие сюда двенадцать тысячелетий назад, «зацепились» за долины горных потоков, где научились выращивать картофель, фасоль, помидоры, арахис, тыквы, перцы, кукурузу (считается, что почти половина ныне культивируемых в мире видов съедобных растений — выведены в Андах), хлопчатник, одомашнили некрупных местных верблюдов и морских свинок, используя малейшие возможности для выживания на этих суровых землях. Постепенно они начали осваивать и крутые горные склоны, и, находя способы орошать свои рукотворные террасы, забирались все выше и выше.

Они создали крайне оригинальную письменность, считающуюся, наряду с китайскими и египетскими иероглифами и ближневосточной клинописью, древнейшим способом записи, которую мы бы назвали «узелками на память» — кипу. Это сложное переплетение разноцветных нитей с узелками несло самую разнообразную информацию, вполне достаточную для людей андской цивилизации.

У них стали появляться государства, создававшие запасы продовольствия на случаи частых в этом регионе засух (при заполнении всех найденных археологами хранилищ, запасов продовольствия хватало на семь лет), организующие труд тысяч и десятков тысяч людей на прорытии каналов, прокладке дорог. До сих пор сохранились многие из высокогорных дорог, проложенных в те времена, общая протяженность которых была не менее 30 тыс. км.

В 13-14 веках в Андах разразился жесточайший кризис. Старые города, в которых веками жили десятки тысяч людей, были покинуты, а их раскопанные археологами жилища носят следы огня и разорения. Население уходило высоко в горы, на вершинах которых росли крепости со стенами из каменных глыб. Индейцы позже рассказывали испанцам о «войне всех против всех», о жестокостях времени сражающихся племен, вожди которых набивали золой чучела своих врагов и пили пиво из их черепов. 10 миллионов жителей страны устали, наконец, от нескончаемых войн и готовы были подчиниться любой силе, способной остановить измотавший всех беспредел. И тут на авансцену андской истории выдвинулось небольшое племя, готовое на этом разорище создать большое многоплеменное государство, обеспечивающее в горах и на побережье мир и порядок — инки.

Инки сами не придумали каких-либо новых технологий или оружия, они пользовались всеми достижениями многотысячелетней андской цивилизации. Но у них было то, что отличало их среди множества андских племен, — в их среде были люди, обладавшие и незаурядными военными способностями, и, одновременно, талантами организаторов завоеванного.

Их было немного, и без множества иноплеменных воинов им никогда не удалось бы сокрушить мощные индейские объединения, их окружавшие. Но даже после победы в ожесточенных войнах наступало время договариваться, — и инки оставляли побежденным племенам их династии вождей, не требовали принятия их обычаев и веры, но включали их богов в число общеимперских божеств, настаивая лишь на поклонении и их верховному богу, родоначальнику инков. Естественно, налоги племена теперь должны были платить в имперскую казну и выполнять трудовые повинности также по указанию столичной власти. На таких условиях в число подданных новой, объединившей все Анды, империи добровольно, полудобровольно или силком вступали множество племен гор и побережья. В итоге за неполные сто лет образовалось самое большое — и по размерам (с севера на юг более 5 тыс. км и площадью около 1 млн кв.км), и по населению (до 12 млн. человек) — государство Нового света, мало в чем уступавшее империям света Старого.

Особенностью андской империи являлось то, что здесь не собирались налоги натурой, как в Европе — в обязанности индейцев входила даровая отработка на государство или храмы — мита («поочередно»). В каждой общине по жребию выбирался каждый пятый-шестой взрослый мужчина (с 18 до 50 лет) — и он должен был три месяца отработать пастухом или земледельцем, рудокопом, воином имперской армии или слугой во дворцах (мита на серебряных, золотых, свинцовых, медных рудниках не превышала одного месяца). Причем, запрещалось использовать людей в условиях непривычного для них климата. Те же, кто отрабатывать миту был не в состоянии (больные, вдовы), получали от государства одежду и пищу бесплатно. Обязательным было и устройство три раза в месяц пиров для работников миты. Мита чрезвычайно упрощала учет вклада общин в копилку империи, и давала государству инков возможность за несколько дней сосредоточить на важных работах десятки тысяч людей. Благодаря ей очень быстрыми темпами строились дороги, водопроводы, оросительные системы, мосты, дворцы, святилища и крепости.

Законы, разработанные инками для жителей их империи, были основаны на принципах справедливости (не воруй, не убивай, не лги, не ленись) и поддерживались при этом чрезвычайно строгими наказаниями. За большинство правонарушений полагалась смертная казнь. Смертью каралась охота без разрешения во владениях Инки, кража урожая с поля Инки, кража любой самой малой собственности Инки, связь с принадлежавшими инкам женщинами, бегство из армии, уклонение от любой службы по мите, неношение традиционно закрепленной одежды, перемена места жительства или просто самовольное путешествие, непослушание местным администраторам и др.

Многочисленная армия чиновников контролировала все дела общин, в каждой области были специалисты, вязавшие кипу, которые содержали статистику всех сторон жизни областей (за ошибки в записях им грозила смертная казнь). Инкская империя была, пожалуй, самым упорядоченным и управляемым обществом в тогдашнем мире.

В сердце ее, в ее столице, Куско (3500 м над уровнем моря) жила инкская община во главе с повелителем всей империи верховным Инкой (Куско — Пуп земли, Центр мира. Инки пребывали в уверенности, что их империя поглотила почти весь цивилизованный мир). До поры до времени никто не смел оспоривать завещания Инки, назначавшего себе преемника. Но когда одиннадцатый Инка перед смертью разделил империю и дал управление над Югом и над Севером двум своим сыновьям, между ними началась война, в которую оказались вовлечены и армия, и племена.

Вначале успех сопутствовал Уаскару, который даже сумел захватить в плен Атуальпу. Но тот сумел бежать, и судьба трехлетней войны решилась в жестокой битве под стенами столицы. Младший брат, Атуальпа, разгромил войска своего старшего брата, Уаскара, и взял его в плен. Войдя в Куско, армия начала уничтожение всех противников Атуальпы — был сожжен на костре глава клана инков, из которого вышел проигравший наследник, свою смерть в той резне нашли две сотни инков, родичей Уаскара, вырезали всех мужчин целого племени, сохранившего верность законному Инке.

Однако, овладевшему троном Атуальпе вскоре пришлось столкнуться с грозной опасностью, масштабов которой он поначалу явно недооценил. На побережье поймали двух мужчин странного вида, в странной одежде, говоривших на никому неизвестном языке. Незнакомцев привели к Инке и он, посмотрев на них, приказал принести их в жертву верховному инкскому божеству. Это были разведчики испанской экспедиции Франсиско Писарро…

Инки вряд ли подозревали, что за восемь лет до встречи с людьми Писарро первый контакт с европейцем у них уже произошел. Португальский исследователь-авантюрист Алежу Гарсиа, выброшенный на восточный берег континента кораблекрушением, несколько лет жил среди индейцев-гуарани, выучил их язык и убедил их вождей отправиться на запад — в страну Белого царя, о богатстве которого ходили смутные слухи. Во главе двухтысячного индейского отряда Гарсия по рекам и пешком преодолел 2 тысячи километров незнакомой земли и дошел до восточных предгорий Анд. Там его отряд при грабеже индейских селений действительно обнаружил множество серебра, но при появлении инкских войск вынужден был отступить и отправиться с добычей в обратный путь.

Франсиско Писарро был сыном монастырской служанки, соблазненной дворянином, которого тот своим сыном так никогда и не признал. Образованием его никто никогда не занимался, и к выходу в жизнь Франсиско даже читать не умел. Семнадцатилетним он отправляется солдатом в Италию, а по возвращении вербуется в колонисты в новую испанскую землю — в Новый Свет. Вряд ли он предполагал, что это его решение повернет судьбы его страны, да и всей Европы.

Там, в дождевых джунглях Панамского перешейка, экспедиция Нуньеса де Бальбоа вышла на тихоокеанское побережье и основала на нем городок. Здесь можно было строить корабли для походов на юг, где, по слухам, находилась страна, полная золота, серебра и драгоценных камней. Во главе южной экспедиции встали ее инициаторы — Франсиско Писарро и Диего де Альмагро.

Первое же разведочное плаванье вдоль берегов неизведанной земли дало надежду, что слухи о ее богатстве правдивы. Испанцы остановили в море бальсовый плот, на котором обнаружили много золотых и серебряных изделий — индейцы везли их менять на раковины, служивших в тех краях деньгами. Они обнаружили и прибрежный индейский город, который поразил их своей чистотой и порядком. Жители встретили пришельцев настолько приветливо, что один из испанских матросов даже решил у них остаться жить.

Но добыча этого путешествия была все же невелика, так что, за разрешением на новый поход Писарро пришлось отправиться в Испанию. Там он встретился со своим троюродным братом, знаменитым Кортесом, недавно завоевавшим империю ацтеков. Из его рассказов он понял, что даже с горсткой защищенных броней всадников, вооруженных огнестрельным оружием пехотинцев и несколькими пушками можно сокрушить многотысячные армии американских империй, будто вышедших из Древнего мира. При испанском королевском дворе был настоящий ажиотаж от перспектив американских завоеваний, и Писарро возвращался в Панаму уже со званием «аделантадо», человеком, которому присвоено право завоевывать для испанской короны новые земли и от имени короля управлять ими. С ним вместе через Атлантику поплыли все его братья и много навербованных искателей богатства и приключений.

Второе путешествие к берегам инкской державы (1531) принесло неожиданность: страну за время их отсутствия поразила эпидемия неизвестной болезни, от которой погибло множество мирного населения и солдат, в том числе и сам Великий Инка, а город, в котором они были несколько лет назад, лежал в руинах — инкские сражения за власть не пощадили и его. На месте сожженных деревень на деревьях висели истлевшие тела их жителей, не подчинившихся победителям. Конкистадоры выяснили, что ставка только что победившего в гражданской войне Атуальпы находится недалеко.

Новый Инка, добивавший своих соперников, не слишком беспокоился о полутора сотнях пришельцев, неожданно-негадано появившихся в его стране. На всякий случай он прислал в их лагерь своего представителя с приглашением посетить его. Отряд вместе с провожатым начал подниматься в горы. В этих ущельях вполне можно было уничтожить испанцев, с опаской глядевших на горные индейские крепости — они не могли здесь ни использовать лошадей, ни даже сойти с тропы. Но нападения не последовало. Тропа привела отряд в небольшую высокогорную долину Кахамарка, на склонах которой виднелось множество воинских палаток. Испанцы заняли городок посреди долины и укрепились в нем.

«Лагерь индейцев выглядел как очень красивый город. Было видно так много палаток, что сердца наши поистине охватила тревога. Мы никогда не думали, что индейцы могут поддерживать порядок в таком большом лагере и так хорошо содержать свои владения. Ничего, подобного этому, мы здесь еще не видели. Это зрелище наполнило нас, испанцев, страхом и смятением. Но нам не подобало выказывать страх, а тем более поворачивать назад. Так как если бы они почувствовали в нас хоть малейшую слабость, то те же самые индейцы, которые сопровождали нас, убили бы нас. Итак, проведя тщательное наблюдение за городом и лагерем, мы спустились в долину и вошли в город Кахамарку, всячески показывая свое бодрое расположение духа»

Писарро послал делегацию к Атуальпе, находившемуся в своей резиденции на горячих источниках в нескольких километрах. Принял их Инка крайне сдержанно и высокомерно. Но на другой день он сам прибыл в Кахамарку, чтобы увидеть того, кого все испанцы величали «губернатором». Писарро показал Атуальпе их оружие и коней, которые особенно поразили воображение индейских воинов. При приближении всадника одна из их шеренг невольно подалась назад, и это стоило воинам жизни — Инка приказал убить их всех в тот же вечер, как выказавших страх.

Ночью испанцы не спали. Положение их было незавидным. Вокруг них стояла победоносная армия в полном боевом порядке. Преимущество в вооружении сводилось на нет громадным перевесом индейцев в численности (полторы сотни испанцев против нескольких десятков тысяч воинов инкской армии). Они видели с какой жестокостью расправляется Атауальпа как со своими противниками, там и с собственными воинами, и понимали, что долго им вблизи Инки не продержаться. Положение казалось безвыходным. И они решились на отчаянный шаг — на виду у его армии захватить в плен самого Великого Инку.

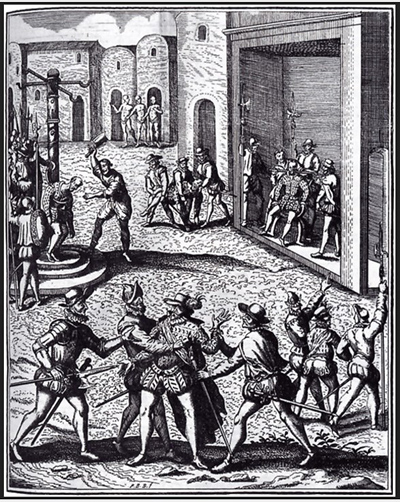

Наутро испанцы спрятались в зданиях, окружавших городскую площадь и стали ждать появления Атуальпы [«Я видел, как многие испанцы писались от ужаса, не замечая этого» (Педро Писарро)]. Инка праздновал взятие его войсками столицы Куско и превратил свое посещение испанцев в торжественный марш. Паланкин Инки окружали несколько тысяч легковооруженных воинов. Через узкие ворота процессия вошла на пустынную площадь. Внезапно раздался оглушительный грохот — две спрятанные пушки выстрелили в гущу индейцев. И тут же закованные в железо на страшных конях испанцы врубились со своими мечами в обезумевшую от ужаса и неожиданности толпу. Началась безжалостная бойня…

Атуальпа сидел в своем паланкине, который держали на своих плечах высшие сановники его государства, а когда кого-то из них убивали, его место занимал другой вождь. Наконец, испанцы пробились к Инке и повалили его паланкин набок — плененного Атуальпу тут же оттащили в «губернаторский» дом. А бойня продолжалась до тех пор, пока не были истреблены все пришедшие на площадь индейцы.

Когда все было кончено, Писарро пригласил Атуальпу поужинать с ним. В разговоре тот признался, какую участь он готовил пришельцам, не случись их неожиданного и сокрушительного нападения — «Он рассказал о своих великих замыслах, что стало бы с испанцами и лошадьми… Он решил взять жеребцов и кобыл, чтобы заняться их разведением, так как они восхищали его больше всего; некоторых испанцев должны были бы принести в жертву богу солнца, а остальных — кастрировать и использовать в качестве дворцовой челяди и для охраны его женщин».

Наутро испанцы вошли в индейские лагеря на окрестных горах. Потрясенные происшедшим воины не оказали им никакого сопротивления и продолжали исполнять все повеления находящегося в плену «живого бога» — Инки. А плененный Атуальпа распустил свою армию по домам.

Он быстро заметил, как загораются глаза пришельцев при виде золота, и решил этим воспользоваться, чтобы вырваться из плена. Атуальпа предложил Писарро выкуп — он сказал, что за свою свободу заплатит золотом инков. Размеры предложенного им выкупа ошеломили испанцев. Атуальпа пообещал им за два месяца заполнить золотыми изделиями всю комнату, в которой он содержался, на высоту поднятой руки, а еще две такие комнаты — серебром. Золото он собирался брать из двух самых почитаемых в Андах храмов, которое скопилось там после разграбления инками соперничавшего с ними соседнего государства шесть десятилетий назад в пору собирания их империи, не трогая сокровищ своих предков.

Атуальпа так и не смог осознать, что эта горстка пришельцев — лишь передовой отряд большого внешнего вторжения. Поэтому его и в плену гораздо больше заботила не организация отпора испанцам, а проблемы обеспечения собственной власти в империи. И самым надежным способом упрочить свою власть были убийства. Два его брата, жившие в Кахамарке, и днем и ночью жались к Писарро, боясь от него отойти из-за страха перед наемными убийцами Инки. Когда Атуальпе сообщили, что его побежденный старший брат Уаскар едет в Кахамарку, и находится всего в нескольких переходах, его, явно по тайному приказу Атуальпы, убила собственная охрана.

Среди предметов, которыми очень дорожил Атуальпа, была голова Атока, одного из полководцев Уаскара, который взял Атуальпу в плен в начале гражданской войны. Кристобаль де Мена видел эту «голову, обтянутую кожей, с волосами и высохшей плотью. В ее стиснутых зубах было зажато серебряное горлышко. Сверху к голове была приделана золотая чаша. Атауальпа имел обыкновение пить из нее, когда ему напоминали о войнах, развязанных против него его братом. Ему наливали чичу в золотую чашу, и он пил ее из горлышка во рту головы».

Один за другим подходили к Кахамарке караваны лам, везущих золото и серебро из Куско, наполнялась «золотая» и «серебряные» комнаты тюрьмы Инки. И вот, наконец, обещанный выкуп был собран. Вес золота оказался колоссальным, фантастическим — около шести тонн! Его тщательно учли, часть переплавили в слитки, разделили между конкистадорами, выделив, по закону, пятую часть испанскому королю. Эрнандо Писарро отправился с королевской долей к побережью. Добравшись до Панамы, он пересек центральноамериканские джунгли, погрузил свой драгоценный груз на четыре корабля и, перейдя Атлантику, добрался до Севильи.

Вид этих несметных сокровищ, рассказы о богатстве андской земли, как громом поразили всю Испанию. Тысячи искателей богатств и приключений начали стекаться в портовые города, стремясь как можно быстрее попасть в Новый Свет. Король, в одночасье ставший самым богатым монархом Европы, тут же возмечтал о всеевропейском господстве — и началась испанская экспансия в Старом Свете. Неожиданный наплыв инкского золота и серебра вдогонку золоту ацтеков из Испании совпал с технологической революцией на европейских серебряных рудниках — результатом стала сильнейшая инфляция, «революция цен», которая по разному отразилась практически на всех странах и во многом отразилась на их дальнейшей судьбе.

А конкистадоры Писарро, тем временем, решали свои проблемы. Что делать с Инкой после уплаты им выкупа? Все понимали, что вернувшийся на трон Атуальпа сметет их со своей земли. Он и из плена подтягивал свои армии к Кахамарке, опасаясь лишь того, что может сам погибнуть в инкско-испанском столкновении. Выпускать его на волю было самоубийственно. Яростные споры среди испанцев завершились решением Писарро казнить Атуальпу. За убийство своего брата, за сношения со своими вооруженными силами Инку приговорили к сожжению на костре. Это было для него непереносимо — по инкским поверьям для продолжения жизни в ином мире тело обязательно должно сохраниться. И Атуальпа выбрал крещение, после которого сожжение было заменено на публичное удушение. 26 июля 1533 года тридцатишестилетний Инка был казнен на площади Кахамарки.

Новым Инкой по решению Писарро и приговору вождей стал один из его братьев, который во время гражданской войны скрывался в лесах от обоих враждующих братьев, Атуальпы и Уаскара, а потом укрывался у испанцев в Кахамарке. Он пошел в испанской колонне в поход на столицу империи Куско. В той же колонне везли и лучшего военачальника инков, Чалкучиму, попавшему в плен по собственному неразумию. На полпути новый Инка неожиданно умер от неизвестной болезни. Все говорило за то, что ему сильно «помог» в этом Чалкутима — его обвинили в отравлении Инки и сожгли на костре. А новым Инкой стал следующий по старшинству брат из императорской семьи, Манко.

Во время похода испанцы могли в полной мере оценить свое везение — сравнительно недавнее инкское завоевание андских племен, многие из которых с ним так и не смирились, и продолжавшаяся гражданская война среди самих инков сделали богатейшую, с 10-миллионным населением, страну легкой добычей кучки целеустремленных испанских авантюристов. Местное население долин приветствовало испанцев, как избавителей от инков, всячески помогали им и сами инки, противники Атуальпы.

У отступающей индейской армии не было и возможностей противостоять конным атакам испанцев. Их оружие (топорики, булавы, палицы) предназначалось только для ближнего боя, оно было не приспособлено для боя даже с испанскими пехотинцами — у них не было длинных копий, для которых в Андах росло мало подходящих деревьев, да и не нужны они были в столкновениях с местными племенами. Конкистадоры были сильнее наголову и в рукопашной схватке — их закаленные толедские клинки перерубали любое индейское оружие и щиты.

После неудачной попытки дать бой под стенами столицы, армия сторонников Атуальпы ушла на север, а конкистадоры и новый Инка вошли в прекрасный Куско («Этот город — величайший и прекраснейший из всех, когда-либо виденных в этой стране или где-либо в Вест-Индии. Мы можем уверить Ваше Величество, что он настолько красив, а здания его настолько прекрасны, что он был бы великолепен даже в Испании»). Организованное разграбление столицы дало испанцам золота и серебра больше, чем «выкуп Атуальпы». Огромные склады, заполненные одеждой и обувью, металлами и оружием, различным продовольствием и тканями, стали добычей союзных индейцев.

Экспедиции из Куско в соседние районы страны ощутимых результатов не дали — в золотых и серебряных рудниках добывали драгоценные металлы только для инков, и они накапливали их в своей столице и главных святилищах. Наиболее трагическим образом пришлось убедиться в этом Диего де Альмагро.

С пятьюстами испанскими конниками и несколькими тысячами индейцев-носильщиков Альмагро двинулся из Куско на юг, надеясь найти там несметные богатства. Но при штурме высокогорных андских перевалов он потерял многих испанцев с лошадьми, умерли все его чернокожие рабы, от него бежали все индейцы, а когда он спустился с гор, там его поджидала страшная пустыня Атакама, самое безводное место на Земле. Там не было цветущих городов, как на севере, а немногочисленные местные индейцы давали чужакам отпор. Здесь не было ни золота, ни серебра — богатейшие во всей Южной Америке серебряные месторождения испанцы обнаружили в этом районе лишь десятилетие спустя. И Альмагро повернул назад.

Он был разорен неудавшейся экспедицией, и у него была надежда, что полученная им королевская грамота на губернаторство в южных областях инкской империи распространяется и на Куско, который еще можно было тщательно дограбить. Но, подойдя к столице империи, Альмагро обнаружил, что вокруг полыхает индейское восстание. Франсиско Писарро уехал на побережье, оставив Куско в руках двух своих братьев, жадность и бесцеремонность которых быстро довела дело до вооруженного выступления местных жителей. Великий Инка Манко, не стерпевший унижений, испытанных им от братьев, осадил свою столицу.

Альмагро предложил Манко, с которым у него всегда были хорошие отношения, союз против братьев Писарро, но тот отказался, не желая влезать в межиспанские разборки. Тогда Альмагро со своими солдатами ворвался в город, который считал своим по королевскому указу, и взял в плен руководителей обороны. Он разгромил большой испанский отряд, который пришел на выручку братьев, но тут под стенами Куско показался отряд его давнего друга и соратника Франсиско Писарро. Тот предложил Альварадо оставаться в городе, пока его принадлежность не будет определена королевскими властями, но отпустить пленного брата Эрнандо. Однако, как только Эрнандо оказался в его лагере, Франсиско начал атаку. Измотанный своей южной экспедицией, больной Альварадо потерпел поражение. Он арестовали, обвинили в мятеже и после скорого суда казнили — его задушили, а его труп обезглавили.

Месть сына Альварадо настигла Франсиско Писарро через три года. Когда он в реквизированном инкском дворце принимал гостей, в зал ворвались двадцать вооруженных молодых людей, и после отчаянной схватки знаменитый конкистадор был убит.

Сын Альварадо объявил себя повелителем Новой Кастилии (так испанцы назвали захваченные земли), но продержался в этом звании всего год, пока не прибыла новая королевская администрация — его войска были разгромлены, а он сам обезглавлен. Королевская власть попыталась было ввести новые, более гуманные, законы для своих новых, индейских, подданных, но против этого восстал другой брат Писарро, Гонсало. Его мятеж также был подавлен, а сам Гонсало кончил жизнь на плахе. Младший брат семейства Писарро погиб во время подавления инкского восстания — при штурме крепости на него со стены скатили огромный камень. Выжил лишь вернувшийся в Испанию Эрнандо, но там он поплатился за казнь Альварадо и два десятка лет провел в тюрьме (правда, в достаточно комфортных условиях).

Восстание инков, которые предпочли не вмешиваться в распри испанцев, также было подавлено. В конце концов, индейская знать постепенно слилась с европейскими завоевателями, получив те же выгоды от завоевания, что и они.

Испанцы распределили земли с индейцами между собой, обложили коренных жителей налогами, оставлявшими тем возможность лишь выживать, сохранили инкскую миту, доведя ее до трехсот дней в году. Главным источником богатств испанской короны на ближайшие два века стали богатейшие серебряные рудники Потоси, на которых по мите работали местные горняки.

Очевидец так описывал обстановку в Англии в то время:

«Религия теперь стала темой всеобщих разговоров и застольных бесед в тавернах и пивных, где едва ли можно найти пять человек, придерживающихся одного мнения, и тем не менее каждый считает, что он прав.

Один желает избавиться от молитвенника, считая его ложным, другой нападает на одежды и обычаи клира; один не желает коленопреклоняться, другой не желает стоять, третий желает сидеть. Один не желает бить поклоны, другой не желает снимать шляпу, третий считает папизмом все хорошие обряды… Один считает, что спастись можно с помощью добрых дел, другой желает спастись только голой верой и вовсе не желает совершать какие-либо дела.

И так вера колеблется туда и обратно при каждом новом веянии».

Никита Минин родился в мордовской крестьянской семье в глухой деревне под Нижним Новгородом. Мать умерла, а появившаяся вскоре мачеха била его, оставляла голодным. У приходского священника обучился грамоте и подростком ушел в ближний монастырь. Потом вернулся, женился, сам стал священником в соседней деревне. Узнавшие о его начитанности московские купцы уговорили его переехать в Москву, где он стал священником в одной из небольших церквей.

Смерть троих их детей привела супругов к мысли уйти от мира. Жена стала монахиней одного монастыря, а тридцатилетний Никита под именем Никон принял постриг в скиту на острове близ Соловецкого монастыря. Устав там был строжайший, монашеские кельи находились в версте друг от друга, монахи встречались только по воскресеньям на совместных молитвах, жили на то, что занимались мелким рукоделием, обменивая у рыбаков нехитрые свои изделия на еду. Однако лидерский, беспокойный характер Никона дал о себе знать и в этом существовании на грани голода — обвинив монахов в «сребролюбии» он бежал с острова.

Он пришел в один из самых северных, труднодоступных монастырей, Кожеозерский, что недалеко от Белого моря. Там он наладил добычу и продажу соли и красной рыбы, и через три года монахи попросили поставить Никона своим игуменом. Как было заведено в то время, вновь поставленные главы монастырей ездили в Москву представляться царю. Никон семнадцатилетнему Алексею Михайловичу понравился чрезвычайно, и он попросил патриарха оставить его в столице, назначив архимандритом Новоспасского монастыря.

Здесь, среди церковных деятелей столицы уже начиналось брожение по поводу «нестроения» жизни в Московской патриархии. Вокруг молодого царя постепенно сложился неформальный кружок духовных и светских «ревнителей благочестия», в который вошел и Никон.

«Ревнителей» очень беспокоило, что Церковь не воспитывает население в христианском духе, что главное для нее — чтобы правильно выполнялись обряды, чтобы были исполняемы формальные ритуалы. И первым принципиальным столкновением их с патриархией стал вопрос о единогласии и многогласии во время церковных служб.

Православная литургия, в течение которой прихожанин внутренне должен был соединяться с Богом, если проводить ее по всем правилам, занимала не менее восьми часов. Чтобы сократить время службы, ее разбивали на фрагменты и несколько дьяконов читали молитвы одновременно. Все положенные молитвы формально были прочитываемы, но в этой разноголосице ни о каком «общении с Богом» прихожан не было и речи. «Ревнители» не намерены были терпеть такое положение и открыто выступили против патриарха.

Собор, который был созван для решения этого вопроса окончился великой руганью, но к окончательному решению так и не пришел — остальные священнослужители опасались, что при восьмичасовых службах церкви потеряют свою паству («свечам-де большой расход»). Позицию своего кружка активно отстаивал Никон, который сделал стремительную карьеру — он был уже архиепископом Новгородским (вторая после патриарха церковная должность). У себя в епархии он круто ломал не нравившиеся ему традиции, вызывая ненависть как священников, так и мирян.

После того, как пришло по этому поводу письмо от Константинопольского патриарха, единогласие, наконец, стало церковной нормой: «Во всех же церквах в Московском государстве и по всем городем единогласно на вечериях, и на повечериях, и на полуношницах, и на заутренях псалмы и псалтырь говорить в один голос тихо и неспешно среди церкви на восток лицем со всяким вниманием».

Но когда новые обязательные правила церковных служб довели до сведения (под роспись) низовых священников, те вместе со своей паствой взбунтовались. Пострадал за единогласие протопоп Аввакум («в церкви бьют, да волочат, а иные и вь ризах не щадять»), который вынужден был бежать из своего прихода в Москву. Во множестве приходов принявшихся проводить долгие службы священников избивали до полусмерти, обзывали их «ханжами».

Но тут нашла коса на камень, «ревнители» уже фактически руководили церковной политикой — священников, продолжавших «многогласить», арестовывали и отправляли в ссылки в строгие дальние монастыри. В конце концов, им удалось переломить ситуацию, и церковные службы приняли вид, к которому православные прихожане привыкли и посейчас. Как это отразилось на посещении церквей, осталось неизвестным, ибо последующие события заслонили собой этот первый шаг в попытках приведения Церкви в «божеский вид».

Умирает прежний патриарх и настоятельные рекомендации сделали свое дело — собор выбирает в новые патриархи многими нелюбимого новгородского архиепископа Никона. При вступлении на патриарший престол Никон берет с царя клятву в церковные дела не вмешиваться. Более того, Никон, имевший тогда на Алексея Михайловича огромное влияние, добился присвоения ему титула Великого Государя, что уравнивало его в правах управления с самим царем. Никон был уверен, что после этого сможет продвинуть реформирование Церкви и дальше.

И первый же его шаг на этом пути расколол русскую православную Церковь — в 1653 году Никон объявил, что отныне креститься нужно не двумя сложенными пальцами, а тремя, сложенными в щепоть. Причем, это нововведение прошло вполне в его стиле — решительно, бескомпромиссно, грубо и «с позиции силы»: те, кто отказывается перейти от двуперстия к троеперстию, отлучались от Церкви и объявлялись еретиками.

Форма крещения была приведена к греческому «стандарту», но двоеперстие ведь тоже пришло из того же источника! Во времена начала христианизации Киевской Руси греки крестились двумя перстами, и лишь спустя два-три века у них возобладало троеперстие. Греческие монахи, присылавшиеся патриархами в Москву, кстати, на смене этой русской традиции не настаивали. Священная символика этого жеста от смены пальцев не изменялась. И традиция креститься тремя перстами издавна была в ряде районов страны. Но грубо насильственный, грозный приказ нового патриарха в одночасье перейти к новой форме перекрещивания с анафемой, церковным проклятьем всем несогласным вызвал в стране бурю. Люди жертвовали всем своим достоянием, шли на муки, жизни свои отдавали за право придерживаться своей «старины», сохранить старые книги, в которых упоминается двоеперстие, иконы, на которых святые слагают для крещения два перста…

Однако, несмотря на ярость этих протестов, несмотря на почти всеобщее сочувствие к новым мученикам «за истинную, отеческую веру», в целом население приняло предписанные высшим церковным начальством нововведения — «старообрядцы» так и остались сектой, хоть втайне и уважаемой многими «никонианами», но все-же значительно уступающей общей массе прихожан «официальных» церквей.

А Никон продолжал идти напролом, разрубая давно и туго завязавшиеся церковные проблемы. Он разрешил, наконец, вопрос о единообразии текстов церковных книг. За предыдущие столетия христианские тексты переводились с разных греческих диалектов на разные местные варианты церковного русского языка, и в ту пору, когда книги были рукописными, разницы в текстах не всегда замечали. Но с появлением типографий на досках, с которых эти книги должны были печататься для всей Церкви, единообразие текстов стало обязательным. При Никоне основная масса христианских текстов была заново переведена на церковнославянский с греческих канонических оригиналов. В результате изменились названия многих богослужебных книг, было устранено разночтение в написании имени Иисуса, несколько изменились и имена святых (которыми называли детей), уточнены молитвенные формулировки и т.д. Это еще более подлило масла в огонь внутрицерковных распрей — старообрядцы до сих пор пользуются текстами, списанными с различных (но, главное, дониконовских!) старинных книг.

Строительная деятельность Никона позволяет говорить о том, что он, изменяя русские церковные каноны в соответствии с греческими образцами, пытался сделать именно Московскую Русь центром мирового православия.

По его повелению на острове Валдайского озера был выстроен монастырь в «афонском» стиле названный так же, как и знаменитый монастырь на Святой горе — Иверский [в центре православного монашества на горе Афон в Греции свой монастырь выстроили грузинские монахи, отчего он и получил свое название (Иверия — Грузия)]. Земли заложенного Никоном Ново-Иерусалимского монастыря под Москвой были перепланированы и названы так же, как и места евангельских рассказов, даже речку Истру переименовали в Иордан, главный же собор монастыря был сооружен по обмерам Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Предполагалось, что именно здесь будет резиденция московских патриархов.

Царь патриарха безмерно уважал и почитал, и доверял ему безоговорочно — уезжая с армией, оставлял его главой государственного управления. Но Никон был убежден, что в правящей «связке» Царь/Патриарх первенство всегда должно оставаться за духовной властью. Этого Алексей Михайлович уже допустить не мог, и постепенно в их отношениях пролегла трещина. И когда царский чиновник ударил слугу патриарха, а царь оставил это дело без последствий, Никон «пошел на принцип» — он покинул Москву и уехал в Ново-Иерусалимский монастырь. Очевидно, он ждал, что царь кинется к нему за прощением, но Алексей Михайлович, выдержав характер, из столицы не двинулся.

Дела в то время делались неспешно, и прошло целых восемь лет, пока в столице не собрался Большой Московский церковный собор, который лишил добровольного изгнанника патриаршего сана. Никона отправили под надзор монахов на север — в Ферапонтов, а затем в Кирилло-Белозерский монастыри…

После смерти царя Алексея Михайловича престол перешёл к его сыну Федору, сохранившему к Никону благоговейное отношение. Он приказал вернуть бывшего патриарха из ссылки. Но пятнадцать лет монастырского надзора сломили здоровье Никона — он умер на пути в столицу…