«Политическое влияние Польши на Литву, сближая литовско-русский государственный строй с польским, в XV и первой половине XVI в. кое-как поддерживало многократно обновлявшийся новыми договорами династический союз обоих государств, то имевших отдельных государей, то соединявшихся под властью одного.

В XVI в. сложилось новое сочетание обстоятельств, закрепившее польско-литовскую унию и сообщившее более единства соединенным государствам; это сочетание сопровождалось чрезвычайно важными следствиями для всей Восточной Европы и особенно для Юго-Западной Руси.

Я разумею великий церковный раскол в Западной Европе XVI в., т. е. церковную реформацию. Казалось бы, какое было дело Восточной Европе до какого-то немецкого доктора Мартина Лютера, который в 1517 г. затеял какой-то спор об истинном источнике вероучения, о спасении верою и о других богословских предметах! Тем не менее этот церковный переворот на Западе не прошел бесследно и для Восточной Европы; он не коснулся ее своими прямыми нравственно-религиозными следствиями, но задел ее по отражению или как отдаленный отзвук.

Известные вольнодумные движения в русском церковном обществе XVI в. имели довольно тесную связь с реформацией и поддерживались идеями, шедшими с протестантского Запада. Но я не решаюсь сказать, где реформация сильнее подействовала на международные отношения, на Западе или у нас, на Востоке. С этой стороны она является немаловажным фактом и в истории русского государства.

Вообще я с большой оговоркой принимаю мысль, будто древняя Русь жила полным особняком от Западной Европы, игнорируя ее и игнорируемая ею, не оказывала на нее и не воспринимала от нее никакого влияния. Западная Европа знала древнюю Россию не лучше, чем новую. Но как и теперь, три-четыре века назад Россия, если и не понимала хода дел на Западе, как должно, то его следствия испытывала на себе иногда сильнее, чем было нужно. Так случилось и в XVI в.

Чтобы упрочить династическую связь Литвы и Польши, польское правительство с духовенством во главе предприняло усиленную пропаганду католицизма среди православной Литовской Руси. Эта пропаганда особенно была напряжена при третьем Ягеллоне — Казимире около половины XV в. и тотчас вызвала сильный отпор со стороны православного населения Литвы.

Благодаря тому уже в конце XV в. началось распадение Литовского княжества: православные русские и даже литовские князья начали отходить от Литвы на службу к московскому великому князю. Реформация круто изменила отношения.

Протестантские учения нашли в Польше восприимчивую почву, подготовленную тесными культурными связями с Германией. Много польской молодежи училось в Виттенбергском и других немецких университетах. Три года спустя после спора в Виттенберге, в 1520 г., съехалось в Петрокове польское духовенство и запретило полякам читать немецкие протестантские сочинения: так быстро и успешно они здесь распространялись. Поддерживая духовенство, и польское правительство на Торунском съезде того же года издало постановление, грозившее конфискацией имущества и вечным изгнанием всякому, кто будет ввозить, продавать и распространять в Польше сочинения Лютера и других протестантов.

Эти строгие запрещения все усиливались: через несколько лет угроза конфискацией была заменена угрозой смертной казнью. Но все это не помогало. Протестантизм овладевал польским обществом; даже киевский бискуп Пац открыто проповедовал лютеранский образ мыслей. Из Польши и других соседних стран протестантизм проникал и в Литву.

Около половины XVI в. здесь в 700 католических приходах уцелела едва тысячная доля католиков; остальные прихожане перешли в протестантство.

Прусский Тевтонский орден в 1525 г. отпал от римской церкви вместе со своим магистром Альбертом, который принял титул герцога. В этом ордене стали появляться переводы протестантских сочинений на литовский язык. Главным распространителем протестантизма в Литве был учившийся в северной Германии и получивший там степень доктора литвин Авраам Кульва, который потом нашел себе преемника в немецком священнике Винклере. Оба этих проповедника распространяли лютеранство. Еще успешнее прививался там кальвинизм, поддерживаемый влиятельным литовским магнатом Николаем Радзивилом Черным, двоюродным братом королевы Варвары, сначала тайной, а потом явной жены короля Сигизмунда-Августа.

В начале второй половины XVI в. огромное большинство католического дворянства уже перешло в протестантизм, увлекши за собою и некоторую часть литовско-русской православной знати — Вишневецких, Ходкевичей и др. Эти успехи протестантизма и подготовили Люблинскую унию 1569 г.

Протестантское влияние ослабило энергию католической пропаганды среди Литовской Руси. Последние Ягеллоны на польском престоле Сигизмунд I и Сигизмунд II Август (1506 — 1572) — были равнодушны к религиозной борьбе, завязавшейся в их соединенном государстве.

Сигизмунд-Август, мягкий и праздный гуляка, воспитанный среди новых веяний, насколько ему позволяло государственное его положение, даже покровительствовал новым учениям, сам выдавал для чтения протестантские книги из своей библиотеки, в придворной церкви допускал проповеди в протестантском духе; ему было все равно при выезде из дворца в праздник, куда ехать, в костел или в кирку.

Покровительствуя протестантам, он благоволил и к православным; постановление Городельского сейма, запрещавшее православным занимать государственные и общественные должности, он в 1563 г. разъяснил так, что разъяснение было равнозначительно отмене.

С ослаблением католической пропаганды, которую поддерживали прежние короли, православное население Литвы перестало относиться боязливо или враждебно к польскому правительству. Этот поворот в народном настроении и сделал возможным продолжение политической унии Литвы с Польшей.

Сигизмунд-Август приближался к смерти бездетным; с ним гасла династия Ягеллонов, и, следовательно, сам собою прекращался династический союз обоих государств. Пока католическая пропаганда, покровительствуемая польским правительством, действовала в Литве очень напряженно, православное литовско-русское население не хотело и думать о продлении союза. Поднимался тревожный вопрос о дальнейших отношениях Литвы к Польше. Но благодаря веротерпимости или благожелательному индифферентизму Сигизмунда-Августа православные перестали пугаться этой мысли.

Противодействия продлению унии можно было ожидать только от литовских вельмож, которые боялись, что их задавит польская шляхта, рядовое дворянство, а литовско-русское дворянство именно потому и желало вечного союза с Польшей.

В январе 1569 г. собрался в Люблине сейм для решения вопроса о продлении унии. Когда обнаружилось противодействие этому со стороны литовской знати, король привлек на свою сторону двух влиятельнейших магнатов Юго-Западной Руси: то были Рюрикович кн. Константин Острожский, воевода киевский, и Гедиминович кн. Александр Чарторыйский, воевода волынский. Оба этих вельможи были вождями православного русско-литовского дворянства и могли наделать королю много хлопот. … Эти два магната и увлекли за собой юго-западное русское дворянство, и без того тяготевшее к шляхетской Польше, а за ним последовало и литовское, что и решило вопрос об унии.

На Люблинском сейме политический союз обоих государств был признан навсегда неразрывным и по пресечении династии Ягеллонов. Вместе с тем соединенное государство получило окончательное устройство.

Польша и Литва соединялись как две равноправные половины единого государства, называвшиеся первая Короной, вторая Княжеством, а обе вместе получили название Речи Посполитой (respublica).

Это была республикански устроенная избирательная монархия. Во главе управления становился король, избираемый общим сеймом Короны и Княжества. Законодательная власть принадлежала сейму, составлявшемуся из земских послов, т. е. депутатов шляхты, только шляхты, и сенату, состоявшему из высших светских и духовных сановников обеих частей государства».

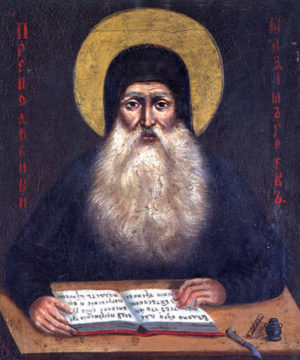

Одним из первых иностранных учителей, приглашенных в Москву в начале 16 века для помощи в переводе книг, был разносторонне образованный и много путешествовавший по Европе монах с Афона Максим Грек. Учившийся в университетах Италии эпохи Возрождения, работавший вместе с гуманистами над переводами античных авторов, близко знакомый с порядками и нравами папского окружения в годы накануне Реформации, он постепенно проникся убеждением, что только в православии еще сохраняется искренность и глубина христианской веры, и с энтузиазмом вызвался ехать в Москву.

Закончив порученную ему работу, Максим Грек попросил, чтобы его отпустили обратно на Афон, однако выбраться из Москвы иностранцу было гораздо труднее, чем въехать в нее. Книг, нуждающихся в исправлении, было великое множество, и Максим нажил себе немало врагов, занимаясь этой работой. К тому же, выучив русский язык и познакомившись поближе с московскими порядками, он счел своим христианским долгом обличать суеверия и всякого рода «дикости», с которыми сталкивался в России — начиная с распространенных в народе представлений о том, что погребение утопленников вызывает неурожай, и кончая нравами духовенства и светских властей.

Финал был по тем временам вполне закономерным: первоначально принятый с распростертыми объятиями и обласканный Василием III, Максим через 7 лет своей жизни в России был обвинен в ереси, намеренной порче святых книг, даже в волшебстве, и всю оставшуюся жизнь — тридцать лет! — провел в заточении.

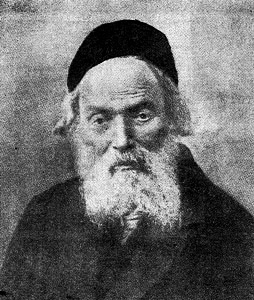

«Хорват, католик и патер Юрий Крижанич был человек с довольно разносторонним образованием, немного философ и богослов, немного политико-эконом, большой филолог и больше всего патриот, точнее, горячий панславист, потому что истинным отечеством для него было не какое-либо исторически известное государство, а объединенное славянство, т. е. чистая политическая мечта, носившаяся где-то вне истории.

Родившись подданным турецкого султана, он бедным сиротой вывезен был в Италию, получил духовно-семинарское образование в Загребе, Вене и Болонье и, наконец, поступил в римскую коллегию св. Афанасия, в которой римская Конгрегация для распространения веры вырабатывала специальных мастеров-миссионеров для схизматиков православного Востока. Крижанич предназначался, как славянин, для Московии.

Его и самого тянуло в эту далекую страну; он собирает о ней сведения, представляет Конгрегации замысловатые планы ее обращения. Но у него была своя затаенная мысль: миссионерский энтузиазм служил бедному студенту-славянину лишь средством заручиться материальной поддержкой со стороны Конгрегации. Он и считал москвитян не еретиками или схизматиками от суемудрия, а просто христианами, заблуждающимися по невежеству, по простоте душевной.

Рано стал он думать и глубоко скорбеть о бедственном положении разбитого и порабощенного славянства, и надобно отдать честь политической сообразительности Крижанича: он угадывал верный путь к объединению славян. Чтобы людям сойтись друг с другом, им надобно прежде всего понимать друг друга, а в этом мешает славянам их разноязычие. И вот Крижанич еще в латинской школе старается не забыть родного языка славянского, старательно изучает его, чтобы достигнуть в нем красноречия, суетится и хлопочет очистить его от примесей, от местной порчи, так переработать его, чтобы он был понятен всем славянам, для того задумывает и пишет грамматики, словари, филологические трактаты.

И другая, только более смелая догадка принадлежит ему: объединение всеразбитого славянства надобно было повести из какого-либо политического центра, а такого центра тогда еще не было налицо, он не успел еще обозначиться, стать историческим фактом, не был даже политическим чаянием для одних и пугалом для других, как стал позднее.

И эту загадку чутко разгадал Крижанич. Он, хорват и католик, искал этого будущего славянского центра не в Вене, не в Праге, даже не в Варшаве, а в православной по вере и в татарской, по мнению Европы, Москве. Над этим можно было смеяться в XVII в., можно, пожалуй, улыбаться и теперь; но между тогдашним и нашим временем были моменты, когда этого трудно было не ценить.

Как будущий центр славянства, Крижанич и называет Россию своим вторым отечеством, хотя у него не было и первого, а была только турецкая родина. Как он угадывал этот центр, чутьем ли возбужденного патриота-энтузиаста или размышлением политика, сказать трудно.

Как бы то ни было, он не усидел в Риме, где Конгрегация засадила его за полемику с греческой схизмой, и в 1659 г. самовольно уехал в Москву. Здесь римско-апостолическая затея, разумеется, была покинута; пришлось смолчать и о своем патерстве, с которым бы его и не пустили в Москву, и он был принят просто как «выходец-сербенин Юрий Иванович» наряду с другими иноземцами, приезжавшими на государеву службу.

Чтобы создать себе прочное служебное положение в Москве, он предлагал царю разнообразные услуги: вызывался быть московским и всеславянским публицистом, царским библиотекарем, написать правдивую историю Московского царства и всего народа славянского в звании царского «историка-летописца»; но его оставили с жалованьем до 1 1/2, а потом до 3 рублей в день на наши деньги при его любимой работе над славянской грамматикой и лексиконом: он ведь и ехал в Москву с мыслью повести там дело лингвистического и литературного объединения славянства. Он сам признавался, что ему со своей мыслью о всеславянском языке, кроме Москвы, и некуда было деваться, потому что с детства он все свое сердце отдал на одно дело, на исправление «нашего искаженного, точнее, погибшего языка, на украшение своего и всенародного ума».

В одном сочинении он пишет: «Меня называют скитальцем, бродягой; это неправда: я пришел к царю моего племени, пришел к своему народу, в свое отечество, в страну, где единственно мои труды могут иметь употребление и принести пользу, где могут иметь цену и сбыт мои товары — разумею словари, грамматики, переводы».

Но через год с небольшим неизвестно за что его сослали в Тобольск, где он пробыл 15 лет. Ссылка, впрочем, только помогла его учено-литературной производительности: вместе с достаточным содержанием ему предоставлен был в Тобольске полный досуг, которым он даже сам тяготился, жалуясь, что ему никакой работы не дают, а кормят хорошо, словно скотину на убой. В Сибири он много писал, там написал и свою славянскую грамматику, о которой так много хлопотал, над которой он, по его словам, думал и работал 22 года.

Царь Федор воротил Юрия в Москву, где он выпросился «в свою землю», уже не скрывая своего вероисповедания и сана каноника, «попа стриженого», как объяснили это слово в Москве, и в 1677 г. покинул свое названное отечество.

Для нас в нем [в Разговорах о владательству] всего важнее то, что автор всюду сравнивает состояние западноевропейских государств с порядками государства Московского. Здесь Россия впервые ставится лицом к лицу с Западной Европой. Изложу главные суждения, высказанные здесь Крижаничем.

… Крижанич крепко верит в будущее России и всего славянства: они стоят на ближайшей очереди в мировом преемственном возделывании мудрости сменяющимися народами, в переходе наук и искусств от одних народов к другим — мысль, близкая к тому, что высказывали потом о круговороте наук Лейбниц и Петр Великий.

Никто да не скажет, пишет Крижанич, изобразив культурные успехи других народов, будто нам, славянам, каким-то небесным роком заказан путь к наукам. А я думаю, именно теперь настало время нашему племени учиться: теперь на Руси возвысил бог славянское царство, какого по силе и славе никогда еще не бывало среди нашего племени; а такие царства — обычные рассадники просвещения. … Но этому мешают две беды или язвы, которыми страдает все славянство: «чужебесие», бешеное пристрастие ко всему чужеземному, как толкует это слово сам автор, и следствие этого порока — «чужевладство», иноземное иго, тяготеющее над славянами.

Злобная нота звучит у Крижанича всякий раз, как заводит он речь об этих язвах, и его воображение не скупится на самые отталкивающие образы и краски, чтобы достойно изобразить ненавистных поработителей, особенно немцев. «Ни один народ под солнцем, — пишет он, — искони веков не был так изобижен и посрамлен от иноземцев, как мы, славяне, от немцев; затопило нас множество инородников; они нас дурачат, за нос водят, больше того — сидят на хребтах наших и ездят на нас, как на скотине, свиньями и псами нас обзывают, себя считают словно богами, а нас дураками. Что ни выжмут страшными налогами и притеснениями из слез, потов, невольных постов русского народа, все это пожирают иноземцы, купцы греческие, купцы и полковники немецкие, крымские разбойники. Все это от чужебесия: всяким чужим вещам мы дивимся, хвалим их и превозносим, а свое домашнее житие презираем».

В целой главе Крижанич перечисляет «срамоты и обиды» народные, какие славяне терпят от иноземцев. России суждено избавить славянство от язв, которыми сама она не меньше страдает. Крижанич обращается к царю Алексею с такими словами: «Тебе, пречестный царь, выпал жребий промышлять обо всем народе славянском; ты, царь, один дан нам от бога, чтобы пособить задунайцам, чехам и ляхам, чтобы сознали они свое угнетение от чужих, свой позор и начали сбрасывать с шеи немецкое ярмо».

Но когда Крижанич присмотрелся в России к жизни всеславянских спасителей, его поразило множество неустройств и пороков, которыми они сами страдают.

Сильнее всего восстает он против самомнения русских, их чрезмерного пристрастия к своим обычаям и особенно против их невежества; это главная причина экономической несостоятельности русского народа.

Россия — бедная страна сравнительно с западными государствами, потому что несравненно менее их образованна. Там, на Западе, пишет Крижанич, разумы у народов хитры, сметливы, много книг о земледелии и других промыслах, есть гавани, цветут обширная морская торговля, земледелие, ремесла. Ничего этого нет в России. Для торговли она заперта со всех сторон либо неудобным морем, пустынями, либо дикими народами; в ней мало торговых городов, нет ценных и необходимых произведений. Здесь умы у народа тупы и косны, нет уменья ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве; здесь люди сами ничего не выдумают, если им не покажут, ленивы, непромышленны, сами себе добра не хотят сделать, если их не приневолят к тому силой; книг у них нет никаких ни о земледелии, ни о других промыслах; купцы не учатся даже арифметике, и иноземцы во всякое время беспощадно их обманывают.

Истории, старины мы не знаем и никаких политичных разговоров вести не можем, за что нас иноземцы презирают. Та же умственная лень сказывается в некрасивом покрое платья, в наружном виде и в домашнем обиходе, во всем нашем быту: нечесаные головы и бороды делают русского мерзким, смешным, каким-то лесовиком. Иноземцы осуждают нас за неопрятность: мы деньги прячем в рот, посуды не моем; мужик подает гостю полную братину и «оба-два пальца в ней окунул». В иноземных газетах писали: если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. Жилища наши неудобны: окна низкие, в избах нет отдушин, люди слепнут от дыма.

Множество и нравственных недостатков отмечает Крижанич в русском обществе: пьянство, отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевления, чувства личного и народного достоинства. На войне турки и татары хоть и побегут, но не дадут себя даром убивать, обороняются до последнего издыхания, а наши «вояки» ежели побегут, так уж бегут без оглядки — бей их, как мертвых.

Великое наше народное лихо — неумеренность во власти: не умеем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать.

Правление у нас в иной стране вконец распущено, своевольно, безнарядно, а в другой чересчур твердо, строго и жестоко; во всем свете нет такого безнарядного и распущенного государства, как польское, и такого крутого правления, как в славном государстве русском.

Огорченный всеми этими недостатками, Крижанич готов отдать преимущество перед русскими даже туркам и татарам, у которых он советует русским учиться трезвости, справедливости, храбрости и даже стыдливости.

Очевидно, Крижанич не закрывал глаз перед язвами русского общества, напротив, может быть, даже преувеличивал наблюдаемые недостатки. Очевидно, и Крижанич — славянин, не умел ни в чем меры держать, прямо и просто смотреть на вещи. Но Крижанич не только плачется, а и размышляет, предлагает средства для исцеления оплакиваемых недугов.

Эти средства разработаны у него в целую преобразовательную программу, которая получает для нас значение более важное, чем какое могли бы иметь досужие размышления славянского пришельца, посетившего Москву в XVII в.

Он предлагает 4 средства исправления. Это 1) просвещение, наука, книги — мертвые, но мудрые и правдивые советники; 2) правительственная регламентация, действие сверху; Крижанич верует в самодержавие: в России, говорит он, полное «самовладство»; царским повелением все можно исправить и завести все полезное, а в иных землях это было бы невозможно. «Ты, царь, — обращается Крижанич к царю Алексею, — держишь в руках чудотворный жезл Моисеев, которым можешь творить дивные чудеса в управлении: в твоих руках полное самодержавие»; на это средство Крижанич возлагает большие надежды, хотя предлагает довольно странные способы его применения: не знает, например, купец арифметики — запереть указом его лавочку, пока не выучится; 3) политическая свобода.

При самодержавии не должно быть жестокости в управлении, обременения народа непосильными поборами и взятками, того, что Крижанич называет «людодерством»; для этого необходимы известные «слободины», политические права, сословное самоуправление; купцам надо предоставить право выбирать себе старост с сословным судом, ремесленников соединить в цеховые корпорации, всем промышленным людям дать право ходатайствовать перед правительством о своих нуждах и о защите от областных правителей, крестьянам обеспечить свободу труда.

Умеренные слободины Крижанич считает уздой, воздерживающей правителей от «худобных похотей», единственным щитом, коим подданные могут оборониться от приказнических злостей и может быть ограждена правда в государстве; ни запреты, ни казни не удержат правителей, «думников», от их людодерских дум, где нет слободин; 4) распространение технического образования; для этого государство должно властно вмешаться в народное хозяйство, учредить по всем городам технические школы, указом завести даже женские училища рукоделий и хозяйственных знаний с обязательством для жениха спрашивать у невесты свидетельства, чему она обучалась у мастериц-учительниц, давать волю холопам, обучившимся мастерству, требующему особых технических знаний, переводить на русский язык немецкие книги о торговле и ремеслах, призвать из-за границы иноземных немецких мастеров и капиталистов, которые обучали бы русских мастерству и торговле.

Все эти меры должны быть направлены на усиленную принудительную разработку естественных богатств страны и широкое распространение новых производств, особенно металлических.

…Читая преобразовательную программу Крижанича, невольно воскликнешь: да это программа Петра Великого, даже с ее недостатками и противоречиями, с ее идиллической верой в творческую силу указа, в возможность распространить образование и торговлю посредством переводной немецкой книжки о торговле или посредством временного закрытия лавочки у купца, не выучившегося арифметике. Однако именно эти противоречия и это сходство придают особый интерес суждениям Крижанича.

Он единственный в своем роде пришлый наблюдатель русской жизни, непохожий на множество иноземцев, случайно попадавших в Москву и записавших свои тамошние впечатления. Последние смотрели на явления этой жизни, как на курьезные странности некультурного народа, занимательные для праздного любопытства — не более того. Крижанич был в России и чужой и свой: чужой по происхождению и воспитанию, свой по племенным симпатиям и политическим упованиям.

Он ехал в Москву не просто наблюдать, а проповедовать, пропагандировать всеславянскую идею и звать на борьбу за нее. Эта цель прямо и высказана в латинском эпиграфе Разговоров: «В защиту народа! хочу вытеснить всех иноземцев, поднимаю всех днепрян, ляхов, литовцев, сербов, всякого, кто есть среди славян воинственный муж и кто хочет ратовать заодно со мною». Надобно было сосчитать силы сторон, имевших столкнуться в борьбе, и восполнить недочеты своей стороны по образцам противной, высматривая и заимствуя у нее то, в чем она сильнее.

Отсюда любимые приемы изложения у Крижанича: он постоянно сравнивает и проектирует, сопоставляет однородные явления у славян и на враждебном им Западе и предлагает одно из своего сохранить, как было, другое исправить по-западному. Отсюда же и видимые его несообразности: это — противоречия самой наблюдаемой жизни, а не ошибки наблюдателя: приходилось заимствовать чужое, учиться у врагов.

Он ищет и охотно отмечает, что в русской жизни лучше, чем у иноземцев, защищает ее от инородческих клевет и напраслин. Но он не хочет обольщать ни себя, ни других: он ждет чудес от самодержавия; но разрушительное действие крутого московского управления на нравы, благосостояние и внешние отношения народа ни у одного предубежденного иностранца не изображено так ярко, как в главе Разговоров о московском людодерстве.

Он не поклонник всякой власти и думает, что если бы опросить всех государей, то многие не сумели бы объяснить, зачем они существуют на свете. Он ценил власть в ее идее, как культурное средство, и мистически веровал в свой московский жезл Моисеев, хотя, вероятно, слышал и про страшный посох Грозного, и про костыль больного ногами царя Михаила.

Общий сравнительный подсчет наблюдений вышел у Крижанича далеко не в пользу своих: он признал решительное превосходство ума, знаний, нравов, благоустройства, всего быта инородников.

Он ставит вопрос: какое же место занимаем мы, русские и славяне, среди других народов и какая историческая роль назначена нам на мировой сцене? Наш народ — средний между «людскими», культурными народами и восточными дикарями и как таковой должен стать посредником между теми и другими.

От мелочных наблюдений и детальных проектов мысль Крижанича поднимается до широких обобщений: славянорусский Восток и инороднический Запад у него — два особые мира, два резко различных культурных типа. В одном из разговоров, какие он вводит в свой трактат, довольно остроумно сопоставлены отличительные свойства славян, преимущественно русских, и западных народов.

Те наружностью красивы и потому дерзки и горды, ибо красота рождает дерзость и гордость; мы ни то ни се, люди средние обличием. Мы не красноречивы, не умеем изъясняться, а они речисты, смелы на язык, на речи бранные, «лаяльные», колкие. Мы косны разумом и просты сердцем: они исполнены всяких хитростей. Мы не бережливы и мотоваты, приходу и расходу сметы не держим, добро свое зря разбрасываем: они скупы, алчны, день и ночь только и думают, как бы потуже набить свои мешки. Мы ленивы к работе и наукам: они промышленны, не проспят ни одного прибыльного часа. Мы — обыватели убогой земли: они — уроженцы богатых, роскошных стран и на заманчивые произведения своих земель ловят нас, как охотники зверей. Мы просто говорим и мыслим, просто и поступаем, поссоримся и помиримся: они скрытны, притворны, злопамятны, обидного слова до смерти не забудут, раз поссорившись, вовеки искренно не помирятся, а помирившись, всегда будут искать случая к отместке.

Крижаничу можно отвести особое, но видное место среди наших исторических источников: более ста лет не находим в нашей литературе ничего подобного наблюдениям и суждениям, им высказанным. Наблюдения Крижанича дают изучающему новые краски для изображения русской жизни XVII в., а его суждения служат проверкой впечатлений, выносимых из ее изучения.

… Книга Крижанича была «наверху», во дворце у царей Алексея и Федора; списки ее находились у влиятельных приверженцев царевны Софьи Медведева и кн. В. Голицына; кажется, при царе Федоре ее собирались даже напечатать. Мысли и наблюдения Крижанича могли пополнить запас преобразовательных идей, роившихся в московских правительственных умах того времени. Но всем этим людям XVII в., суждения которых я изложил, нельзя отказать в важном значении для изучающих тот век, как показателям тогдашнего настроения русского общества.

Самой резкой нотой в этом настроении было недовольство своим положением. С этой стороны особенно важен Крижанич, как наблюдатель, с видимым огорчением описывавший неприятные явления, которых он не желал бы встретить в стране, представлявшейся ему издали могучей опорой всего славянства. Это недовольство — чрезвычайно важный поворотный момент в русской жизни XVII в.: оно сопровождалось неисчислимыми последствиями, которые составляют существенное содержание нашей дальнейшей истории. Ближайшим из них было начало влияния Западной Европы на Россию».

Литовские князья-язычники в свое время были востребованы у всех соседей. Их приглашали княжить и в Псков, и в западнорусские земли. Князя-литовца пригласили королем и в Польшу. Между Польским королевством и Великим княжеством Литовским и Русским был заключен союз, скрепленный единым для обеих частей нового государства королем при широкой автономии Великого княжества. Но единого короля для того, чтобы этот союз был жизнеспособен, было мало.

Разделял зарождающееся объединенное государство язык. В Великом княжестве говорили и писали на западнорусском [его переняли даже поселившиеся в ВК крымские татары-мусульмане — они молились на древнерусском, записывая тексты молитв арабской вязью]. Преодолеть это различие так и не удалось — этот язык сохранился в качестве официального в восточных землях Речи Посполитой вплоть до 18 века.

Было и еще одно важнейшее в те времена различение — преимущественно католическую Польшу и преимущественно православное Великое княжество серьезно разделяло соперничество этих направлений христианства. Поэтому важным пунктом союзного договора стало провозглашение католичества в качестве государственной религии так же и в Великом княжестве.

Раньше литовские князья, оказавшись на стыке римского и византийского влияния, принимали в зависимости от обстоятельств то православие, то католичество. Теперь великокняжеская власть обязалась быть исключительно католической. При этом практически все влиятельное западнорусское боярство, как и подавляющее большинство населения, оставалось православным.

Распространить католичество силой нечего было и думать. Но к этому были и другие стимулы. Принявший католичество шляхтич мог не бояться больше мощного соседа-магната — его собственность (прежде всего, земля) была защищена польским законом. Платить же за нее государству надо было лишь символически. Свои споры землевладельцы-католики разрешали в польского образца судах — части развитой судебной системы Польского королевства. Города, в центре которых обычно был костел, получали привилегии самоуправления по западноевропейскому образцу (они освобождались от суда и власти воевод, королевские чиновники лишались права вмешиваться во внутригородские дела — всем этим занимались избираемые горожанами магистраты).

В результате с течением времени все большее число западнорусского боярства переходила в католичество (Чарторыйские, Вишневецкие, Жолкевские, Заславские, Лисовские, Огинские, Ходкевичи, Острожские — это все знаменитые шляхетские роды древнерусского происхождения, принявшие католичество). Неуклонно росло и католическое население городов. Для крестьянства же все эти привилегии в случае перехода в католичество значения не имели.

Таким образом, основная часть населения Великого княжества, крестьяне, по-прежнему оставались православными, а их традиционные хозяева становились для них «чужаками». Общее государство, элиты которой были скреплены единой короной и костелом, получило религиозную проблему в своих отношениях с многочисленными «низами» общества. И в 17 веке эта проблема «рванула» грандиозным козацким восстанием.

Сопротивление монгольской Орде, которое оказал Владимир Галицкий, продолжилось и при его преемниках и завершилось победой над татарами в битве на Синей воде. Великое княжество установило контроль над обширными причерноморскими степями, бывшими владениями Киевской Руси. Но контроль этот был формальным, селиться там по-прежнему было опасно — одна из татарских орд прочно осела в Крыму и периодически совершала набеги на север, собирая добычу и пленных, которых во множестве продавала на невольничьих рынках.

Часть населения предпочла обрабатывать не слишком урожайные земли на севере, находясь при этом под защитой лесов и княжеских войск. Другая же часть — наиболее активные и «рисковые» — начала двигаться на юг, где на жирных черноземах бывших древнерусских княжеств плоды своего труда надо было защищать с оружием в руках.

В местах, где горные породы выходили на поверхность, днепровские воды с ревом преодолевали непроходимые для судов пороги [после постройки Днепровской гидроэлектростанции в 30-е годы 20-го века пороги скрылись под водой], а после них река широко расходилась многочисленными протоками. На больших островах, поросших лесом, кустарником и тростниками водилось бесчисленное множество дичи, протоки изобиловали рыбой. Ни один неприятель, ни с юга, ни с севера, не мог подобраться сюда незамеченным. Здесь, за двести лет до описываемых событий возникло уникальное воинственное козачье сообщество — Запорожская Сечь.

Здесь избравшие себе «вольную волю» козаки выстроили крепости, за стенами которых были и православные церкви, и еврейские шинки (трактиры), и торговые лавки, и курени для летнего житья. С весны до осени сичевики занимались охотой, рыболовством, бортничеством [сбором меда диких пчел], на зиму, оставив в крепости малый гарнизон, расходились по степным хуторам. Но главным, самым уважаемым среди них делом было, конечно, воинское ремесло. Население пряталось, где могло, когда до него доходили слухи о новом походе козаков — либо в Крым за скотом, либо в Польшу «за зипунами» [так козаки иронически называли цель своих походов в развитые районы Речи Посполитой, где можно было «разжиться» хорошей одеждой (зипун — кафтан, изготовленный из сукна ярких цветов со швами, отделанными контрастными шнурами)].

Многолетний опыт выработал очень жесткие правила общего житья. Членом козацкого братства мог стать любой пришедший в Сечь, независимо от национальности. Условиями принятия были православное крещение, отсутствие семьи, знание языка и обычаев Сечи. Все сечевые органы власти были выборными, все вопросы решались сообща. Суды были публичные, скорые и в своих приговорах беспощадные.

Никто не описал Запарожскую Сечь лучше, чем Николай Васильевич Гоголь — «Тарас Бульба».

“Запорожские козаки пишут письмо турецкому султану”

Тем временем союз Королевства Польши и Великого княжества становился все теснее, общее государство называлось Речью Посполитой («общим делом») и было уже сильнее, чем две эти страны по отдельности. В этом союзе более развитая Польша все больше доминировала, и на пути окончательного объединения старалась распространить на Великое княжество свои порядки. На «Литву» было распространено польское крепостное право для крестьян — они стали такими же бесправными и прикрепленными к земле, которая им уже не принадлежала. Жаловаться же на несправедливость нового положения было некому — крестьянина судил только его хозяин-шляхтич, который мог накладывать наказания по своему произволу вплоть до смертной казни. Значительно выросли налоги, поборы и барщина.

Русско-литовская шляхта довольно быстро полонизировалась, так что «холопы» Великого княжества оказались во власти хозяев и уже ничем не отличались от польских крестьян. Русско-литовское общество окончательно раскололось — на высокомерно-презрительное отношение одной стороны, другая отвечала яростной ненавистью. Особенно болезненно «хлопское» население воспринимало непрекращающиеся попытки обратить его из православия в католичество.

Ядром сопротивления польской экспансии стали сичевые козаки. Все запорожское войско вступило в киевское православное братство и гетман Сагайдачный, не испрашивая у правительства разрешения, договорился о восстановлении православного священства в приднепровских городах. Возрожденная православная церковь начала под защитой запорожцев [когда митрополит пожаловался запорожцам на притеснения со стороны польского главы Киева, те поляка просто утопили в Днепре] организовывать школы, основала в Киеве высшее богословское училище [именно из него вышли ученые монахи, позже приглашенные в Московское царство править церковные книги].

Козаки пытались встроиться в государство в качестве автономной области, самостоятельно и вместе с польской армией ходили походами на Крым и на Турцию, активно участвовали в польско-московских войнах, добивались привилегий и признания своих особых прав, восставали против их нарушения и после поражений теряли их… Это продолжалось до тех пор, пока во главе Запорожской Сечи не встал Богдан Хмельницкий.

Сын мелкого шляхтича, Богдан получил образование сначала в православной школе, потом в иезуитском колледже, где в совершенстве овладел польским языком и латынью. В неудачной для поляков битве с турками находит свою гибель его отец, а сам Богдан попадает в плен, в рабство. Выкупленный у турок родней через два года, присоединяется к козакам в их морских набегах на турецкое побережье, участвует в польском походе на Смоленск (где получает золотую саблю за спасение в одной из стычек короля) с запорожскими наемниками воюет во Франции.

Хмельницкий был известен и уважаем как в Польше, так и среди козаков — все признавали в нем человека не только храброго, но и разумного. Но то, что случилось с ним в 1647 году, могло переполнить чашу терпения и у более уравновешенного человека.

У семьи Хмельницких был богатый хутор, и в отсутствии Богдана он подвергся разбойному нападению шляхтича, с которым у Хмельницкого были крайне враждебные отношения. Нападавший разграбил родовое гнездо, до полусмерти засек его сына-подростка и увел его женщину, с которой Богдан жил после смерти жены. Хмельницкий бросился за защитой в суд, но там над ним только посмеялись — и документы на хутор не были выправлены, и с женщиной тот не был обвенчан… А король, к которому он приехал с жалобой, также бессильный перед судом и Сеймом, выразил лишь удивление, что шляхтич-козак, имея саблю, не отстаивает свои права с ее помощью…

Вернувшись из Варшавы, Хмельницкий, собирая по дороге под свое начало козаков, направился в Сечь. Там его встретили восторженно, а когда вернулись его послы из Крыма с конной татарской подмогой, избрали его своим предводителем, гетманом.

Узнав о событиях в Сечи, крупный польский отряд выдвинулся против вышедших из повиновения козаков. Но два козацких полка из состава польского отряда перешли на сторону восставших. Это и решило дело. Затем, не дожидаясь, когда об уничтожении передового отряда узнают командующие основных сил, козаки с татарами окружили польскую группировку и разгромили ее. Выживших татары угнали в Крым — на продажу.

Поляки снарядили для подавления восстания новую армию, которая погибла так же, как и первая, потеряв огромное количество припасов, доставшихся Хмельницкому.

Эти первые успехи казацкого войска всколыхнули всю Украину. Видя неспособность польской армии защитить шляхтичей, крестьяне бросились на расправу с ними — запылали усадьбы и хутора, мучили и убивали хозяев, их жен и детей. Шляхта в панике бежала, но там, где они объединялись для отпора, то карали «хлопов» с такой же жестокостью и садистским мучительством.

Козаки к крестьянам относились с презрением и, не задумываясь, мародерствовали, разоряли и до нитки обирали их деревни. Их союзники, крымские татары, уводили в неволю столько людей, что цены на рабов на крымских рынках катастрофически упали.

Но особенную ненависть вызывали евреи. Шляхта предпочитала не «мараться» сбором многочисленных налогов податей, а между собой и «хлопами» поставила изгоев общества — евреев, которые были чужаками как для католиков, так и для православных. Евреям сдавали в аренду питейные заведения (шинки) и мельницы, им поручали непосредственно управлять имениями. А когда православие официально было запрещено, то церкви в селах перестали считаться священными местами — и их отдавали в аренду евреям, которые открывали их для совершения обрядов только за деньги. Поэтому вся ненависть «низов» украинского общества обратилась на их головы. С евреями делали все, что только могло прийти в голову извращенной фантазии их мучителей [остались свидетельства жутких еврейских погромов времен «хмельнитчины», которые приводить здесь мы считаем совершенно неприемлемым…].

Взаимное истребление («редко кто в той крови своих рук не умочил») достигло таких масштабов, что через несколько лет Украина обезлюдела, потеряв чуть ли не половину населения.

Первоначальные военные успехи козачьего войска сменялись тяжелыми поражениями, а крымчаки, подкупаемые поляками, были очень ненадежными союзниками, и все чаще покидали боевые порядки, оставляя козацкую пехоту без конного прикрытия. Заключаемые с поляками договоры об автономии украинской Гетманщины слишком зависели от военного счастья и пересматривались в ту или другую сторону буквально после каждого крупного сражения. Козачество уже не в состоянии было продолжать успешно сражаться с королевством. Перед вождем восставших встал тяжелый вопрос — что делать дальше?

Закончить восстание, заключив даже самый выгодный договор с Польшей, было практически невозможно. Это означало бы восстановление власти шляхты в имениях и возвращение под ярмо только что сражавшихся против нее крестьян, что грозило бы постоянными вспышками взаимной мести и, в конечном итоге, новыми восстаниями под началом новых вождей. Стать частью Османской империи тоже было непредставимо — это означало бы продолжить оставаться обильным рынком крымской работорговли. И тогда взгляд Хмельницкого остановился на Московском царстве, до этого практически никак не участвовавшего в событиях на Украине.

Во-первых, это было единоверческое, православное государство. Во-вторых, у него были давние распри и с Речью Посполитой, и с Крымом. В-третьих, московское подданство было залогом, если не полной независимости, то, как минимум, широкой автономии, самостоятельности Гетманщины — «рука Москвы» в то время до Украины пока явно не дотягивалась. Это был не только лучший, но, пожалуй, единственно возможный вариант. И Хмельницкий решился…

Это было не первое обращение восставших запорожцев с просьбой принять их в подданство московского царя. Ответы на их обращения были осторожными и уклончивыми и оканчивались ничем — предыдущие восстания подавлялись поляками еще до того, как козаки с москвичами успевали о чем-то договориться. Но в данном случае речь шла о принятии в подданство Гетманщины, уже определившейся со своими границами, уже довольно долго сопротивлявшейся польским войскам и уже могущей стать серьезной опорой Москвы в ее «разборках» с Польшей.

На этот раз боярская Дума быстро решила этот вопрос и царь Алексей Михайлович послал своих представителей в городок Переяслав, где и состоялась присяга запорожского войска Московскому государству (1654 год). Хмельницкий попытался было попросить, чтобы послы от имени царя первыми присягнули на верность новым подданным, но ему ответили, что московский государь подданным присяги не дает.

После Переяславской Рады послы побывали в 177 городах Запорожского войска, где принимали присягу от козацких полков и жителей. Высшее православное духовенство в Киеве тогда присягать отказалось, были антимосковские выступления в ряде поселений и полков, но в целом, по отчету посольства, «московскую» присягу принесли 127 328 казаков, мещан и вольных войсковых селян.

Когда через три года после Переяславской Рады Богдан Хмельницкий умер, в созданной им Гетманщине началась яростная междоусобная война, сохранившаяся в памяти украинцев как «Руина» (полный развал, разруха). Войско Запорожское разделилось на тех, кто отстаивал московское подданство, тех, кто призывал вернуться в Речь Посполитую и тех, кто ориентировался на Османскую империю. Тридцать лет запорожские полки сражались между собой, привлекая в союзники крымчаков и расплачиваясь с ними за помощь населением Украины. Активное участие в этой борьбе принимали польские армии, которые одновременно отбивались от московских войск, сражавшихся за спорные территории на своих западных границах. Одновременно в Польшу вторглась шведская армия, захватившая всю территорию королевства («Кровавый потоп»).

Когда силы всех противоборствующих сторон окончательно иссякли, пришло время мирных договоров. Московия-Россия получила Смоленск, земли, отошедшие к Речи Посполитой после русского Смутного времени, и всю Украину по левому берегу Днепра [за Киев, стоявший на правом берегу, России пришлось Речи заплатить немалый выкуп].

КАТАКЛИЗМ — это какая-то катастрофа огромного масштаба — вселенского или, на худой конец, планетарного или общегосударственного (но никак не меньшего). Катаклизмом называют, например, взрыв галактики, землетрясение, революцию, но такие катастрофы (природные или жизненные), как отвергнутая любовь, пожар, увольнение со службы на катаклизм явно не тянут.

Юрий Крижанич — хорватский богослов, философ, писатель, лингвист-полиглот, историк, этнограф, публицист и энциклопедист, учившийся в Италии и много лет проживший в России.

«Если бы в Турецком и Персидском королевствах не было сыноубийств и не вошло в обычай удушение властителей, то во всех остальных тяготах там меньше жестокости и меньше тиранства, нежели здесь.

Из-за этого русский народ снискал себе дурную славу у иных народов, кои пишут, что у русских, де, скотский и ослиный нрав и что они не сделают ничего хорошего, если их не принудить палками и батогами, как ослов. …

Но ведь это сущая ложь. …А то, что в нынешнее время многие русские люди ничего не делают из уважения, а все лишь под страхом наказания, то причина этому — крутое правление, из-за которого им и сама жизнь опротивела, а честь и подавно».

«Как нет народа более жестокого, нежели Москвитяне, так нет страны, где суд был бы строже… За самые малые проступки наказывают батогами. … Климат ли ожесточает нрав, или Москвитяне отличаются телосложением от других людей, но не заметно, чтобы они больше были растроганы при окончании наказания, нежели в начале….

В 1669 году я видел человека, который еще не выздоровел, а уже, как прежде, не платил пошлины. Так как я жил у него, то и напомнил ему о том, что необходимо беречь себя и повиноваться указам его величества. Вместо того, чтобы послушать меня, он сказал с гордостью: «Э, люди, подобные вам, не должны давать советов; вы принадлежите к народу трусливому, изнеженному и слабодушному, которого пугает даже тень опасности, который ищет доходов только приятным образом и легко достающихся. Наш же народ мужественнее, способнее на великие подвиги и считает за честь покупать самую малую прибыль ценою мучений, о которых вы не посмели бы и подумать».

«Царь Иван получил донос, что Новгород собирается изменить. Этому доносу очень хотелось поверить. Ведь в Новгороде сам воздух был пронизан воспоминаниями о былой независимости. Да и в политической структуре города сохранялись следы его прежнего самостоятельного положения. Донос, вероятно, исходил от близкого к старицкому двору новгородского помещика Петра Ивановича Волынского.

Обвинения, выдвинутые против новгородцев, были крайне нелепы, ибо противоречили друг другу. «Изменники”, оказывается, хотели царя Ивана «злым умышлением извести, а на государство посадити князя Володимера Ондреевича», Новгород же и Псков «отдати литовскому королю». Никто не спрашивал, какое дело будет заговорщикам до того, кто сядет на русский престол, если они станут подданными короля, и зачем им переходить под чужеземную власть, если они “изведут” царя Ивана и посадят на престол любезного им князя Владимира? Но отсутствие логики в таких случаях обычно не смущает.

Первой жертвой пал Владимир Андреевич. В конце сентября 1569 года Грозный вызвал его к себе. Старицкий князь приехал с женой и младшей дочерью. Один из царских поваров дал показания, что Владимир Андреевич подкупал его, чтобы отравить царя. Иван приказал брату, его жене и дочери выпить заранее приготовленную отраву. (Повара-лжесвидетеля, знавшего слишком много, казнили меньше чем через год.) В те же дни в далеком Горицком монастыре были убиты мать удельного князя княгиня Ефросинья с двенадцатью монахинями. По одним сведениям, их утопили в Шексне, по другим — удушили дымом в судной избе.

Через два месяца, в конце ноября — начале декабря, опричное войско вышло в поход. Целью боевой операции была не защита отечества, не война против иностранного государства, а разгром русского города — Новгорода. Впрочем, не только его.

Вот опричники подошли к Твери, первому крупному городу на пути к Новгороду. Здесь был учинен страшный погром: убили несколько тысяч человек. Царь Иван хотел обеспечить внезапность своего появления в Новгороде, а потому передовому отряду во главе с Василием Григорьевичем Зюзиным было поручено уничтожать все живое на своем пути. Сотни людей погибли в Клину и Вышнем Волочке. В Торжке истребили всех находившихся там пленных немцев, поляков и татар.

Но в Твери была проведена еще одна акция. Неподалеку от города жил в заточении бывший митрополит Филипп. Вероятно, в голове у царя возник хитрый план. Ведь главным обвинителем Филиппа был новгородский архиепископ Пимен, а теперь острие опричного удара направлено против самого Пимена. Неужели же Филипп не порадуется гибели своего врага? Если же поход на Новгород благословит сам Филипп, пострадавший за то, что осуждал жестокости опричнины, то общественное мнение, конечно, будет считать справедливой расправу с новгородцами. Деликатное поручение договориться с Филиппом царь возложил на Малюту Скуратова.

Именно тогда начинает восходить звезда этого будущего временщика царя Ивана. Пройдет немного времени, и его будут уже называть думным дворянином Григорием Лукьяновичем Бельским.

До похода на Новгород он был всего лишь одним из второстепенных деятелей опричнины, главным образом — исполнителем приговоров о казнях. Палачество было для него своеобразным призванием. Таким он и вошел в фольклор, а следовательно, и в народную память. В «Песне о гневе Грозного на сына» он фигурирует как «Малая Малюточка Скурлатов сын”. В одном из вариантов, когда он получает приказание казнить царского сына, то как мастеровой, почти бескорыстно любящий свое ремесло, восклицает:

Ай же, Грозный царь Иван Васильевич!

А моя-то работушка ко мне пришла.

Отправляя Малюту для переговоров с Филиппом, царь совершил ошибку, обычную для аморальных людей: мерил нравственность Филиппа по себе. Тот же был совершенно другим человеком и отказался благословить разбойничью экспедицию опричников. Тогда Малюта, вероятно, по заранее полученной инструкции, задушил Филиппа, а выйдя, сказал, что старец Филипп умер от духоты в келье.

Наконец, 2 января 1570 года передовой полк опричников подступил к Новгороду. До подхода основных сил опричники этого полка опечатали казну в монастырях, церквах и домах богатых людей, арестовали многих духовных лиц и купцов. Вечером 6 января к городу подошел сам царь и остановился возле Новгорода. Через день, на воскресенье 8 января был назначен его торжественный въезд в город. Как было положено, на мосту через Волхов царя встретил архиепископ Пимен с духовенством, в руках у архиерея был «животворящий крест господень», который царь должен был по обычаю поцеловать. Но «государь ко кресту не пошел» и вместо этого произнес речь.

Он заявил Пимену, что он — не пастырь и учитель, а «волк и хищник и губитель», в руках же у него «не крест животворящий, но вместо креста оружие», которым он, «злочестивый» и его «единомысленники, града сего жители, хощете… Великий Новъград предати иноплеменником, королю полскому Жигимонту Аугусту».

«Таковая яростная словеса изглаголав», царь Иван тем не менее отправился вместе с опричниками на богослужение в собор святой Софии, а затем в столовую палату архиепископского дворца на торжественный обед, который Пимен давал в честь государя.

После того как царь и его приближенные как следует наелись и напились, Грозный испустил свой опричный разбойничий клич: «Гойда!» По этому сигналу гости арестовали хозяев, и начался самый страшный эпизод опричнины — шесть недель новгородского погрома.

Народную память о зверствах Грозного в Новгороде сохранил фольклор. В одной из песен царевич Иван Иванович с удовлетворением напоминает отцу: «А которой улицей ты ехал, батюшка, всех сек, и колол, и на кол садил». Жертвой царского гнева пали не только взрослые мужчины, но и их жены и дети («мужский пол и женский, младенцы с сущими млекопитаемыми»). Людей убивали разными способами: их обливали горючей смесью («некою составною мукою огненною») и поджигали, сбрасывали живыми под лед Волхова, привязывали к быстро несущимся саням… Изобретательность палачей была беспредельна. «Тот… день благодарен, коего дни ввергнут в воду пятьсот или шестьсот человек», — сообщает летописец; в иные же дни, по его словам, число жертв доходило до полутора тысяч. А погром продолжался больше месяца, с 6 января по 13 февраля.

Сколько же было всего жертв? Разумеется, на этот вопрос трудно ответить достоверно, тем более что точной регистрации казненных, конечно, не вели. Если верить приведенному летописному рассказу, то легко рассчитать, что должно было погибнуть около 20 — 30 тысяч человек. Такие же, а то и большие цифры называют иностранные авторы. Они, однако, маловероятны: ведь все население Новгорода не превышало в это время 30 тысяч человек. В другой новгородской летописи есть сообщение, что через семь с небольшим месяцев после «государева погрома» в Новгороде состоялось торжественное отпевание жертв, похороненных в одной большой братской могиле («скудельнице»); могилу вскрыли и посчитали тела; их оказалось 10 тысяч. Но единственное ли это место погребения погибших? Вероятно, все-таки цифра 10 — 15 тысяч человек будет близка к истине.

…

Погром состоял не только из убийств, хотя они, естественно, более всего действуют на чувства не только современников событий, но и на наши. Это был широкомасштабный, тщательно организованный грабеж. У всех новгородских монастырей и церквей было конфисковано имущество.

Монахи и священники не хотели отдавать церковные ценности. Тогда их ставили на «правеж» — принудительное взыскание долгов или недоимок по налогам. Состоял он в том, что должника ежедневно в течение двух часов били палками по ногам. Некоторые священники выдержали целый год «правежа», многие погибли, забитые насмерть. Из Новгорода вывезли иконы и драгоценности. Даже церковные двери.

…

Считавшийся главой новгородских «изменников» архиепископ Пимен остался в живых, но царь вдоволь поиздевался над этим в недавнем прошлом беспрекословным исполнителем его воли. Рассказывают, что Грозный приказал переодеть архиепископа в скоморошью одежду и заявил ему, что, поскольку он теперь не архиерей, а скоморох, ему нужна жена. Привели кобылу. «Получи вот эту жену, влезай на нее сейчас», — сказал царь Иван Пимену. Архиепископа привязали к лошади, дали в руки гусли и под конвоем отправили в Москву. По дороге он был обязан играть на гуслях. Откровенно говоря, Пимен — одна из немногих жертв царя Ивана, не вызывающих сочувствия: очень уж рьяно он в свое время добивался осуждения митрополита Филиппа. Из Москвы Пимена отправили в ссылку в Веневский монастырь, где он и умер через год с небольшим.

Погром не ограничился городом, а перекинулся в его близкие и далекие окрестности, в Новгородскую землю. Свое участие в этих деяниях описал один из опричников — Генрих Штаден. К числу положительных качеств его записок как источника относится то, что их автор настолько лишен морали, что не стыдится никаких, самых мерзких своих поступков, не пытается как-то себя приукрасить. Отсюда редкая достоверность его воспоминаний.

По словам Штадена, когда он узнал, что царь Иван все награбленное свозит к себе и не собирается ни с кем делиться, то решил создать свой собственный отряд. Слуги Штадена ловили по дорогам людей и расспрашивали, «где — по монастырям, церквам или подворьям — можно было бы забрать денег и добра, и особенно добрых коней». Тех, кто «не хотел добром отвечать», пытали. Штаден описывает, как он грабил одну усадьбу:

«Наверху меня встретила княгиня, хотевшая броситься мне в ноги. Но, испугавшись моего грозного вида, она бросилась назад в палаты. Я же всадил ей топор в спину, и она упала на порог. А я перешагнул через труп и познакомился с их девичьей».

В другом же месте, в одном из посадов Штаден, по его словам, «не обижал никого. Я отдыхал». Свой рассказ опричник завершает хвастливой фразой: «Когда я выехал с великим князем, у меня была одна лошадь, вернулся же я с 49-ью, из них 22 были запряжены в сани, полные всякого добра».