Пожалуй, нигде в средневековой Европе не воевали так много, так долго, так постоянно, с такой яростью и самозабвением, как в ее культурном центре, в центре христианского мира — в Италии.

Осознавший свою ответственность за происходящее там и надеявшийся как-то смирить бушевавшие страсти, папа Григорий XI решился покинуть тихий Авиньон и вернуться в Рим. Однако, вернув Святой престол в положенное ему место, он лишь увеличил число враждующих участников вечных итальянских междоусобиц.

Вернувшийся папа вскоре умер, и толпы римлян окружили дворец, в котором собрались кардиналы, чтобы выбрать нового главу Церкви — они требовали папу-итальянца. Кардиналы избрали наиболее подходящую, как им казалось, кандидатуру — ученого архиепископа, известного строгостью своей жизни (что было нехарактерно для иерархов тех времен). Но он начал вести себя в новом качестве главы Церкви так грубо, бесцеремонно и бездарно, так быстро нажил себе множество врагов, что у многих начало закрадываться подозрение в его психическом здоровье. Вскоре дело дошло до того, что кардиналы отказались подчиняться новому папе и объявили, что он душевнобольной. Выборы его были объявлены незаконными и недействительными, как совершенные под давлением толпы. Был избран новый папа, который тут же сбежал из кипящего итальянского «котла» в Авиньон.

Но и те, и другие выборы были формально проведены по всем правилам, так что и «римский», и «авиньонский» папы считали себя законными наместниками св. Петра. Оба папы занялись активным упрочением своих позиций — ставили своих кардиналов, формировали из них свои коллегии выборщиков, создавали свои налоговые системы. Вскоре последовали и взаимные анафемы.

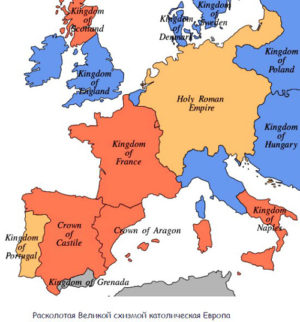

Европа разделилась. Северная Италия, Дания, Норвегия Польша, Венгрия, Фландрия и Англия признавали «римского» папу, а Южная Италия, Франция, Шотландия, Уэльс и испанские королевства — «авиньонского». Священная римская империя и монашеские ордена разделились, Португалия и Бургундия колебались.

Через тридцать лет кардиналы обеих сторон собрались в итальянской Пизе, низложили преемников обоих пап и избрали нового главу Церкви, который своей резиденцией избрал этот город. Однако оба старых папы на собор не приехали и продолжали править теми церквами, которые их признавали, так что, в результате пап оказалось трое…

Констанцский собор, созванный по настоянию императора Сигизмунда, на который съехалось со всей Европы шесть сотен высших духовных лиц католичества, решил, наконец, проблему единства управления Церковью.

Все три папы были низложены. «Римский» папа принял решение Собора и стал кардиналом. «Авиньонский» же папа отказался подчиниться и, не признаваемый никем, кроме ближайшего окружения, засел в своем испанском замке, где и умер, немного не дожив до ста лет.

«Пизанский» папа, Иоанн XIII (именно он вызвал на Собор Яна Гуса), дав клятву отрешиться от звания, сбежал из Констанцы и с безопасного расстояния потребовал за свое добровольное отречение пенсии в тридцать тысяч золотых флоринов, а также передачи в его руки Болоньи, Авиньона и ещё нескольких городов. Поняв, что добровольно в «отставку» Иоанн не уйдет, участники Собора опубликовали постановление о его отрешении. Но и в этом постановлении был ряд обвинительных пунктов, которые отцы церкви обнародовать не решились — пиратство, изнасилования, содомия, растление… Впрочем, для этого «закоренелого грешника» все окончилось благополучно — все-таки отрекшийся от папского звания, он добровольно явился ко двору нового папы и получил епископскую должность (имя его было столь запятнано, что ни один папа при вступлении на престол не принимал имени Иоанн вплоть до 20 века).

Папой был избран Оддоне Колонна, даже не имевший для этого необходимых степеней посвящения (его за три дня после избрания последовательно посвятили в дьяконы, священники и епископы). Но путь в Рим занял у нового папы Мартина V три года. Вступление в Вечный город нужно было выкупить у неаполитанской королевы, потом надо было как-то договориться с наемным военачальником, успевшим в тогдашнем всеобщем хаосе захватить Папскую область… Так надолго покинутая папами столица западного христианства представляла собой жалкое зрелище — разрушенные дома, пустующие дворцы и разграбленные соборы…

Мы привыкли представлять себе Китай огромной и самодостаточной империей, которой не было дела до остального мира, которая расширялась лишь до определенных, географически ограниченных, пределов, которая никогда не стремилась вырваться из этих пределов через моря и океаны. Все это было бы так, если бы не один эпизод китайской истории…

В начале 15-го века, освободившаяся из под монгольской власти империя Мин построила самый большой в Средневековье океанский флот и послала его на исследование неведомых дотоле земель. Эти грандиозные путешествия связаны с именем китайского флотоводца Чжэн Хэ.

Родители назвали сына Ма Хе. Ма — по китайски Мухаммед. Он был из известной мусульманской семьи выходцев из Бухары, выдвинувшейся при монгольском хане-императоре Хубилае. Но наступали смутные времена — «красные повязки», восставшие против монгольской династии, захватили мальчика в плен, оскопили его, и он попал в услужение будущему императору. После того, как Ма отличился в боях и выказал недюжинные интеллектуальные способности, император поставил этого сугубо сухопутного человека, которому было присвоено новое имя Чжэн Хэ, во главе строящегося океанского флота империи.

Специальная верфь была создана для строительства самых больших в истории парусных судов — баочуаней («сокровищниц»). Их параметры впечатляют: длина — 134 метра, ширина — 55 метров, водоизмещение — около 30 000 тонн, осадка 6 метров, команда — около 1000 человек (для сравнения, каравелла Колумба «Санта Мария»: длина — 25 метров, ширина — около 9 метров, водоизмещение — 100 тонн, команда — 40 человек). Эти огромные суда были бескилевыми — при такой ширине их не болтало на волне. В корпусе были переборки, тянувшиеся от борта к борту через равномерные промежутки, — они обеспечивали защиту судна от затопления в случае повреждения какого-нибудь одного или нескольких помещений. Если в Европе мачты располагались по центру судна, встраиваясь основанием в киль, то в китайских джонках основание каждой мачты соединялось лишь с близлежащей переборкой, что позволяло «раскидывать» мачты по палубе вне зависимости от центральной оси судна. При этом паруса разных мачт не перекрывали друг друга и, раскрываясь наподобие веера, увеличивали парусность, и тяжелый корабль получал возможность двигаться достаточно быстро.

Таких супер-парусников было построено 40-60. Остальные суда были несколько меньше. Всего флотилия Чжэн Хэ насчитывала 250 кораблей. На них плыло население большого средневекового города в 27—28 тысяч человек — матросы, воины, купцы, чиновники, мастеровые.

И вот, наконец, в 1405 году в императорской хронике появилась простая запись: «Дворцовый сановник Чжэн Хэ и другие были посланы в страны Западного океана с письмами императора и дарами для их царей — золотая парча, узорчатые шелка, цветной шелковый газ, — все по их статусу». А всего таких отплытий из Южно-Китайского моря к дальним странам было семь. Чжэн Хэ всякий раз шел «накатанным» путем: ловя повторяющиеся муссонные ветра, которые с декабря по март дуют на этих широтах с северо-востока. А когда влажные потоки воздуха поднимались над Индийским океаном и начинали дуть в противоположную сторону — с апреля по август, — флотилия разворачивалась к дому.

В своем первом походе китайские экспедиционные войска пленили известного пирата, захватившего в то время столицу индусско-буддийского государства Шривиджая на Суматре. «Чжэн Хэ вернулся и привез Чэнь Цзу’и в кандалах. Прибыв в Старый порт, он призвал Чэня подчиниться. Тот прикинулся, что подчиняется, но втайне планировал бунт. Чжэн Хэ понял это… Чэнь, собрав силы, выступил в битву, а Чжэн Хэ выслал войска и принял бой. Чэнь был разбит наголову. Более пяти тысяч бандитов были убиты, десять кораблей сожжены и семь захвачены… Чэнь и еще двое были взяты в плен и доставлены в императорскую столицу, где их приказали обезглавить».

В третьем походе, на острове Цейлон, их ждало более опасное приключение:

«Чжэн Хэ… вернулся и привез захваченного царя Цейлона Алагакконару, его семью и нахлебников. Во время первого путешествия Алагакконара был груб и неуважителен и вознамерился убить Чжэн Хэ. Чжэн Хэ понял это и уехал. Мало того, Алагакконара не дружил с соседними странами и часто перехватывал и грабил их посольства по пути в Китай и обратно. Ввиду того что другие варвары страдали от этого, Чжэн Хэ, вернувшись, снова выказал презрение Цейлону. Тогда Алагакконара заманил Чжэн Хэ вглубь страны и послал своего сына Наянару потребовать у него золото, серебро и прочие драгоценные товары. Если бы эти товары не выдали, более 50 тысяч варваров восстали бы из укрытий и захватили корабли Чжэн Хэ. А еще они подпилили деревья и вознамерились перекрыть узкие дорожки и перерезать Чжэн Хэ пути к отступлению так, чтобы отдельные отряды китайцев не могли прийти друг другу на помощь.

Когда Чжэн Хэ понял, что их отрезали от флота, он быстро развернул войска и отправил их к кораблям… И он приказал гонцам тайно обойти дороги, где сидела засада, вернуться к кораблям и передать приказ офицерам и солдатам биться до смерти. А тем временем он лично повел двухтысячное войско обходными путями. Они штурмовали восточные стены столицы, взяв ее испугом, прорвались внутрь, захватили Алагакконару, его семью, нахлебников и сановников. Чжэн Хэ провел несколько сражений и разбил армию варваров наголову. Когда он вернулся, министры решили, что Алагакконару и прочих пленников надлежит казнить. Но император смилостивился над ними — над невежественными людьми, не знавшими, что такое Небесный Мандат на правление, и отпустил их, дав еду и одежду, и приказал Палате ритуалов выбрать в семействе Алагакконары достойного человека, чтобы править страной».

Приведенные эпизоды не были характерны для экспедиций Чжэн Хэ — миссии китайского флота носили мирный характер. Да и мало нашлось бы любителей покуситься на императорские драгоценные дары, охраняемые столь внушительными силами. Мореплаватели вели подробные и точные записи увиденного, составляли карты, регистрировали удобные места стоянок, помечали расположение рифов и мелей. Были составлены описания заморских государств и городов, политических порядков, климата, местных обычаев, легенд. Чжэн Хэ доставлял в зарубежные страны послания императора, обменивался дарами, приглашал в Китай иностранные посольства, вёл торговлю.

Экспедиции императорского флота доходили до Персидского залива и Красного моря, китайцы высаживались и на восточном побережье Африки.

После смерти императора дальние плавания еще некоторое время продолжались, однако не приносили для Китая чего-либо существенного. На чествовании участников последнего, седьмого, похода новый император, по свидетельству хроники, сказал: «У нас нет никакого желания получать вещи из отдаленных стран, но мы понимаем, что их прислали с самыми искренними чувствами. Раз уж они приехали издалека, их надлежит принять, но это — не повод для поздравлений».

Отношения со странами Западного океана, которые пытался наладить Чжэн Хэ, прекратились — на века. От морского присутствия в Индийском океане китайские власти отказались и даже уничтожили большинство лоций Чжэн Хэ. Списанные корабли сгнили в порту, а китайские корабелы забыли, как строить баочуани. История с единственными дальними странствиями китайцев осталась уникальной и не оказала на страну никакого влияния.

А через несколько десятилетий после окончательного ухода китайского флота в Индийский океан впервые вошли небольшие португальские каравеллы Бартоломеу Диаша…

Констанцский собор, созванный по настоянию императора Сигизмунда, на который съехалось со всей Европы шесть сотен высших духовных лиц католичества, решил, наконец, проблему единства управления Церковью.

Все три папы были низложены. «Римский» папа принял решение Собора и стал кардиналом. «Авиньонский» же папа отказался подчиниться и, не признаваемый никем, кроме ближайшего окружения, засел в своем испанском замке, где и умер, немного не дожив до ста лет.

«Пизанский» папа, Иоанн XIII (именно он вызвал на Собор Яна Гуса), дав клятву отрешиться от звания, сбежал из Констанцы и с безопасного расстояния потребовал за свое добровольное отречение пенсии в тридцать тысяч золотых флоринов, а также передачи в его руки Болоньи, Авиньона и ещё нескольких городов. Поняв, что добровольно в «отставку» Иоанн не уйдет, участники Собора опубликовали постановление о его отрешении. Но и в этом постановлении был ряд обвинительных пунктов, которые отцы церкви обнародовать не решились — пиратство, изнасилования, содомия, растление… Впрочем, для этого «закоренелого грешника» все окончилось благополучно — все-таки отрекшийся от папского звания, он добровольно явился ко двору нового папы и получил епископскую должность (имя его было столь запятнано, что ни один папа при вступлении на престол не принимал имени Иоанна вплоть до 20 века).

Папой был избран Оддоне Колонна, даже не имевший для этого необходимых степеней посвящения (его за три дня после избрания последовательно посвятили в дьяконы, священники и епископы). Но путь в Рим занял у нового папы Мартина V три года. Вступление в Вечный город нужно было выкупить у неаполитанской королевы, потом надо было как-то договориться с наемным военачальником, успевшим в тогдашнем всеобщем хаосе захватить Папскую область… Так надолго покинутая папами столица западного христианства представляла собой жалкое зрелище — разрушенные дома, пустующие дворцы и разграбленные соборы…

Ян родился в чешском местечке Гусинец (отсюда пошла и его фамилия — Гус) в крестьянской бедной семье. Выученного в школе соседнего городка сына мать повела в Прагу — в университет. Студенческие годы были особенно голодны, хватало только на гороховую похлебку (ничего дешевле не было), ложку делал из хлебного мякиша… Но — выучился, стал бакалавром, что давало гарантированный кусок хлеба в жизни. Но не бросил на этом своего факультета «свободных искусств», а начал учиться дальше — до магистра.

Образование на этом факультете в Пражском университете и вправду было солидным. Изучались так называемые «семь свободных искусств»: грамматика (изучение текстов греческих и римских классиков, освоение латыни, как точной формы выражения сути — мысли); диалектика (логика) (умение строить систему доказательств, искусство вести спор); риторика (ораторское искусство, красноречие); арифметика (математика); геометрия; музыка; астрономия.

Но страстью Яна Гуса стало богословие. Он становится священником и начинает читать проповеди. Его назначили настоятелем и проповедником пражской Вифлеемской часовни, частного, построенного и содержащегося на пожертвования храма, предназначенного для проповедей на чешском языке. Здесь яркие проповеди Гуса собирали каждый раз до трех тысяч человек.

Велик был авторитет Гуса и в университете, где его дважды избирали ректором. На своих семинарах со студентами Гус избрал для изучения труды английского богослова Джона Уиклифа, умершего за тридцать лет до этого.

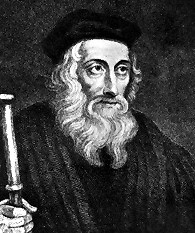

Уиклиф, считающийся провозвестником Реформации, утверждал, что каждый человек прямо связан с Богом без каких-либо посредников, и Церковь, как промежуточное звено между человеком и Богом, не нужна. Он отвергал право Церкви продавать отпущение грехов (индульгенции), устную исповедь считал насилием над совестью и полагал достаточным внутреннее раскаяние человека перед Богом. Он первым провозгласил необходимость перевести Библию с лытыни на общедоступный всему населению язык и сам начал перевод Книги на английский.

Уиклиф, считающийся провозвестником Реформации, утверждал, что каждый человек прямо связан с Богом без каких-либо посредников, и Церковь, как промежуточное звено между человеком и Богом, не нужна. Он отвергал право Церкви продавать отпущение грехов (индульгенции), устную исповедь считал насилием над совестью и полагал достаточным внутреннее раскаяние человека перед Богом. Он первым провозгласил необходимость перевести Библию с лытыни на общедоступный всему населению язык и сам начал перевод Книги на английский.

Сочинения Уиклифа были признаны еретическими, он был отлучен от Церкви, но остался жив — может быть, потому, что свои мысли высказывал осторожно, в сильно завуалированной форме. В отличие от своего английского предшественника Ян Гус говорил обо всем этом прямым текстом, ярко и образно.

Он говорил о том, что каждый христианин должен искать правду, даже рискуя своим благополучием, спокойствием и жизнью, что нельзя слепо подчиняться Церкви, а надо думать самому, что власть, нарушающая Божьи заповеди, не может быть Им (а значит, и людьми) признана, что богатства должны принадлежать только справедливым… Гус не был первым, кто высказывался в таком духе, но никогда еще эти идеи не звучали так громко и из уст столь популярного человека.

Авторитет Яна Гуса в Чехии возник и возрастал еще и потому, что усиливалась напряженность в отношениях между коренным чешским населением и немецкой общиной. Дошло до того, что всех немецкоговорящих студентов изгнали из Пражского университета. В этом конфликте Гус открыто встал на сторону чехов. Он требовал преподавания в университете и чтения проповедей на чешском языке и очень много сделал для оформления этого языка. Был хорошо известен его труд «Чешская орфография», он добился более удобного для чехов алфавита, он написал песни на чешском, которые тут же стали народными.

Начались гонения со стороны Церкви. Были арестованы и обвинены в ереси друзья Гуса, проповеди Гуса были запрещены, все подозрительные книги собраны и сожжены. Пражский архиепископ обвинил Гуса в ереси, но германский император (который был чехом и поддерживал проповедника) надавил на архиепископа так, что тот вынужден был бежать из Чехии. Но папа отлучил Гуса от Церкви, и он, чтобы под отлучение не попала вся Прага, уехал в южную часть страны, где шляхта отказывалась подчиняться папским постановлениям.

Гус был вызван на церковный Собор, собравшийся в германской Констанце. Этот очень продолжительный съезд всего высшего католического духовенства (продолжался он четыре года) собрался для того, чтобы, наконец, навести порядок в Церкви. Уже тридцать шесть лет продолжалась Великая Схизма или Великий западный раскол. Три папы — это было слишком даже для такой сильной и устойчивой организации, как католическая Церковь.

Решив проблему с главой католической Церкви, иерархи взялись наводить порядок «внизу» — нужно было что-то противопоставить начавшим множиться «еретическим» проповедям, нужно было решить «проблему» Яна Гуса и его покойного вдохновителя Уиклифа.

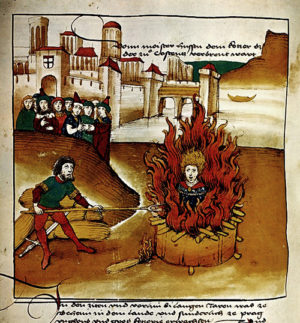

Ян Гус был обвинен в ереси и изгнании немецких студентов из университета. Он был арестован и находился в одной из комнат дворца, как пленник папы. Но папа бежал из Констанцы, и Гус попал в ведение городского архиепископа, который посадил его в тюрьму на хлеб и воду. По требованию многочисленных петиций из Чехии, Моравии, Венгрии, Польши Гусу дали слово при разборе его дела. Но приговор был предрешен — ересь. И по тем временам не было преступления более тяжкого. Приговор — костер, публичное сожжение заживо.

Участники Собора предпочли бы иной способ разрешения этого конфликта — если бы Гус отрекся от своих взглядов. К нему в темницу приходил император, архиепископы с одним разговором — отрекись. Эта возможность была у Гуса вплоть до самого костра. Он отказался…

Казнь Яна Гуса вызвала вооруженное восстание его сторонников в Чехии и Моравии. Войско гуситов, организованное и возглавляемое Яном Жижкой, нанесло многочисленные поражения всем католическим войскам, которые вторгались в страну для подавления восстания. Гуситы пытались «экспортировать» свое движение и вторгаться в соседние государства — но неудачно.

Роковым для движения стал раскол в рядах самих гуситов. Радикальное крыло движения (табориты и «сиротки») решили воевать до победного конца. Умеренное же крыло («чашники»), видевшее разорение страны, ради установления мира пошло на переговоры с католиками. Их войско наголову разгромило таборитов в битве под Липанами. Император Сигизмунд сказал о битве: «Чехи могут быть побеждены только чехами».

Реформация церкви в Англии, отделение английской церкви от Рима, произошла по инициативе и под давлением короля.

В Британии провести такую реформу без всеобщей смуты оказалось возможным, поскольку Римский престол утратил там монополию на чтение Библии еще за полтораста лет до этого. Профессор Оксфордского университета Джон Уиклиф перевел Библию с латыни на английский язык, а когда к тому явилась возможность, то Новый завет был и отпечатан (50 тысяч экземпляров, огромный по тем временам тираж). Признание Уиклифа еретиком запоздало — главное дело своей жизни он совершил. Так что, англичане уже довольно давно имели возможность читать и самостоятельно судить о Книге без цензорского вмешательства Церкви.

Обстоятельства же отпадения Англии от Рима были достаточно прозаическими, но для монархии немаловажными. Король Генрих VIII хотел наследника-сына, а его жена, за четверть века их супружества родила ему лишь одну дочь (Марию). И, поскольку у короля были сыновья от фавориток, он считал, что все дело в жене, и хотел, чтобы их брак Церковь сочла недействительным для того, чтобы жениться во второй раз. Но папский суд Генриху в этом отказал.

В создавшейся ситуации опять востребованными оказались признанные в свое время еретическими работы Джона Уиклифа, который обосновывал и провозглашал приоритет королевской власти над церковной. Деспотичный и решительный король разрешил проблему в русле этих взглядов одним, но сильным ударом — он вывел английскую католическую церковь из подчинения Римскому папе и ее главой провозгласил самого себя.

Решение это, как полагалось в Англии, было оформлено решением парламента, который был в то время под полным контролем короля. Несогласным Генрих отрубил головы, обвинив в государственной измене.

Церковные реформаторы с готовностью использовали королевские обстоятельства, чтобы внести изменения в религиозную жизнь страны — ликвидировать целибат (безбрачие) и позволить священнослужителям обзаводиться семьями, перевести церковные службы на понятный прихожанам английский язык, ввести в богослужения чтение Библии, а проблему предопределения подавать в кальвинистском духе.

Король же заключил брак с фрейлиной бывшей жены, которой увлекался уже долгое время, Анной Болейн. Анна была коронована и вскоре родила… дочь (Елизавету). Обвиненная в супружеской измене (судя по всему, неосновательно) Анна сложила голову на эшафоте.

Король, выйдя из под церковного контроля, женился еще четыре раза, но лишь одна из жен сумела родить ему сына (Эдуарда). Все «законные» дочери и сын Генриха занимали после смерти отца престол, и вся дальнейшая история английской реформации зависела от воспитания его детей.

Эдуард, коронованный в девять лет был воспитан в протестантском духе и его ближайшие советники продолжили «церковное» дело Генриха. Но мальчик умер, едва ему минуло шестнадцать. На смену ему пришла Мария, ярая католичка, которая вновь подчинила английскую церковь Риму. Для этого ей пришлось снести немало голов и сжечь на кострах сотни протестантов, за что она получила прозвище «Кровавой Мэри». А после Марии на троне оказалась дочь Анны Болейн Елизавета, воспитанная в протестантизме. При ней англиканская церковь вновь стала независимой от папского престола, что также вызвало в стране немалые волнения, заговоры католической знати и казни…

Колебания между подчинением Риму и церковной независимостью продолжались более двухсот лет. В 18-м веке католики, в конце концов, проиграли окончательно. Они были лишены избирательных прав, их перестали принимать в армию, католик лишался права занимать английский престол.

«Чем далее, тем последовательнее и смелее прежнего Иван Васильевич занялся расширением пределов своего государства и укреплением единовластия.

Разделался он с верейским князем по следующему поводу: по рождении внука Димитрия Иван Васильевич хотел подарить своей невестке, матери новорожденного, жемчужное украшение, принадлежавшее некогда его первой жене, Марии. Вдруг он узнал, что Софья, которая не щадила великокняжеской казны на подарки своим родным, подарила это украшение своей племяннице Гречанке Марии, вышедшей замуж за Василия Михайловича верейского. Иван Васильевич до того рассвирепел, что приказал отнять у Василия все приданое его жены и хотел взять под стражу его самого.

Василий убежал в Литву вместе с женою. Отец Василия Михаил Андреевич вымолил себе самому пощаду единственно тем, что отрекся от сына, обязался не сноситься с ним и выдавать великому князю всякого посланца, которого вздумает сын его прислать к нему; наконец, написал завещание, по которому отказывал великому князю по своей смерти свои владения — Ярославец, Верею и Белоозеро, с тем, чтобы великий князь с своим сыном поминали его душу.

Смерть не замедлила постигнуть этого князя (весною 1485 г.): говорили впоследствии, что Иван Васильевич втайне ускорил ее».

«Около 1530 года появились сначала в Брабанте, среди бедных портных и ткачей, а затем, по всей Средней Европе, от Ливонии до Швейцарии, новые «пророки», анабаптисты-второкрещенцы. Сначала верные ученики Лютера, превзошли они потом учителя так, что Лютерову церковь считали «хуже Римской» и его самого — «хуже Папы». «Надо, — учили они, — уничтожить крещение младенцев — эту баню щенков и котят, — чтобы взрослые, живя, как язычники, не обманывали себя, будто бы они — христиане». Сколько могли, отказывались второкрещенцы от государственной присяги, от военной службы, от платежа податей и налогов, от судов, от семейных уз и от собственности. «Главное наше исповедание: все да будет общим», — могли бы сказать и они, вместе с Мюнцером.

Из года в год, изо дня в день, ожидали они Второго Пришествия и тысячелетнего царства святых на земле.

…

В 1533 году множество анабаптистов, изгнанных из Голландии, бежали в Мюнстер, главный город Вестфалии, где именитый гражданин, Книппердоллинг, охотно принял их учителей в свой дом и где Бернард Роттманн начал уже возвещать сошествие Небесного Иерусалима на землю, тут же, в Мюнстере, в ближайшие дни.

Как бы цветочная луковица, пересаженная с голландской грядки на германскую, распустилась здесь, в чудовищном Апокалипсисе Мюнстера, огненно-красным тюльпаном какой-то проклятой весны.

8 февраля 1533 года произошло восстание в Мюнстере. Буйные толпы второкрещенцев бегали по улицам, кричали: «Смерть некрещеным язычникам!» Люди видели в небе Апокалиптического Всадника на белом коне, с мечом в руке и золотым венцом на голове. «Светом неземным озарились от этого видения лица христиан», — восклицает очевидец. Дети пророчествовали на рыночной площади, и весь народ слушал их с благоговением.

Множество второкрещенцев — изгнанников из Брабанта, Фландрии, Фризии, Голландии, по тайному вызову Роттманна и Книппердоллинга, нахлынули в Мюнстер. Видя это чужеземное нашествие, благоразумные и зажиточные люди, протестанты и католики, одинаково, испугались и бежали из города, отдав его во власть черни. Князь-епископ, Франц фон Вальдек, государь Вестфалии, осадил Мюнстер, надеясь усмирить его голодом.

21 февраля избран был новый городской Совет, где возобладали второкрещенцы. Книппердоллинг и другой именитый гражданин, Коппенбрух, были назначены бургомистрами. В следующие дни народ, с согласия новых правителей, разрушал все монастыри и церкви, грабил их и жег.

27 февраля народ под оружием собрался на торговую площадь, и, между тем как молился, один из главных второкрещенских пророков, Иоганн Маттис, гарлемский хлебопек, погрузился или сделал вид, что погружается тут же на площади в глубокий сон, а когда внезапно проснулся, то закричал: «Изгнаны да будут сыны Исава; да воцарится сын Якова», говорит Господь!»

И толпа, как в бреду, кинулась по всем улицам, с криком: «Вон некрещеных язычников!» И, врываясь в дома, хватала мужчин, женщин, грудных детей, стариков, больных, и, не позволяя им взять ничего с собою, ни даже одеться как следует, выгнала их всех за стены города, где одни из них погибли от лютой зимней стужи, под снежной бурей, а другие, попав в руки епископа, были казнены безжалостно.

С этого дня Иоганн, «Пророк Божий», воцарился в Мюнстере. Он издавал законы, но для него самого никакой закон не был писан. Он разделил город на общины и, велев собрать в Палату Казны все найденные в домах изгнанников деньги, назначил семь диаконов, чтобы разделить все, «смотря по нужде каждого», как в первой общине Апостолов.

С марта осада Мюнстера соединенными силами протестантов и католиков усилилась; все пути в город были перерезаны, и подвоз съестных припасов прекратился.

В день Преполовения Иоганн велел, «получив на то приказ Свыше», разрушить все «памятники идолопоклонства», как церковные сосуды, иконы, изваяния, и все книги, кроме Священного Писания, сжечь, что и было сделано в огромном, на Соборной площади разложенном костре, где книг сожжено было на двадцать тысяч флоринов.

Общим объявлено было все имущество города. Каждый должен был, под страхом смерти, приносить в Палату Казны все, что имел, — серебро, золото и драгоценные камни. «Две бесноватых пророчицы доносили на обманщиков, утаивших имение», и тут же на месте их казнили. Общим объявлено было не только имущество, но и жены и дети. Все ремесло и промыслы сделались «священствами». Учреждены были общие трапезы, где братья с одной стороны, а сестры — с другой вкушали молча, слушая проповедь или главу из Писания.

Сделав однажды удачную вылазку, оттиснув осаждавших их до окопов и вернувшись в город с добычей, Пророк так опьянел от победы, что как бы лишился рассудка и объявил, что Бог повелел ему истребить на следующий день все войско нечестивых мечом Гедеона. Как объявил, так и сделал: с тридцатью избранными им людьми выбежал за городские ворота, кинулся на вражье войско и, вместе со всеми тридцатью, погиб.

Тотчас после Иоганна Гарлемского воцарился ученик его Ганс Боккольд, Иоганн Лейденский, поочередно кабатчик, купец, подмастерье портного, актер и всесветный, от Англии до Португалии, искатель приключений, молодой человек довольно приятной наружности, с естественным даром красноречия и очень неглупый.

На Пасхальной неделе 1534 года объезжал он весь город на коне, возглашая громким голосом: «Равенство! Равенство! Равенство! Все высокое на земле да унизится, а низшее все да возвысится!»

И велел разрушить все высокие дома в городе, башни и колокольни церквей. Но так как это было трудно и утомительно, то скоро перестал, только слегка испортив или разрушив то, что не им было построено.

Книппердоллинга низвел Иоганн из бургомистров в палачи, потому что «первые будут последними, а последние — первыми». Но тот вступил в должность палача с великою радостью.

В Троицын день Пророк заснул на целые три дня, а проснувшись, велел себе подать лист бумаги и написал на нем имена двенадцати «Старшин Израиля», избранных для него Богом, помощников и советников по делам правления.

После трехдневных богословских прений о таинстве брака обновлен был закон о многоженстве по примеру ветхозаветных патриархов, потому что Царю мало было одной жены, прекрасной голландки Диверы, и он взял себе еще шестнадцать жен-цариц.

Сделанная кое-кем из последних разделенных людей отчаянная попытка свергнуть Пророка была подавлена, и одна половина ста двадцати заговорщиков расстреляна — не с человеческой и не зверской, а с диавольской жестокостью, старыми женщинами и молодыми девушками — второкрещенками — из маленьких пушек, которые подвезли они, запрягшись в лафеты, из ратуши, где заговорщики спрятались, а другая половина была обезглавлена.

С этого дня наступило царство ужаса. Малейшее несогласие с верой и волей Пророка казнилось немедленно смертью. Книппердоллинг-палач, с двумя подручными, ходил по всем улицам города и убивал подозрительных ему людей без суда.

«Куй железо, пока горячо, — пинк-понк! пинк-понк!» — пел Томас Мюнцер в 1524 году. Докрасна тогда, в Крестьянском восстании, раскалилось железо на адской наковальне, а теперь, через десять лет, в диавольском апокалипсисе Мюнцера — добела.

В день св. Иоанна Предтечи, 24 июня 1534 года, один из младших пророков, Ганс Таузендшуэр, созвав народ на рыночную площадь, объявил:

«Ныне Отец наш Небесный возвещает мне, что Иоганн Лейденский, наш святой пророк, должен быть провозглашен Царем царствующих и Господом господствующих, да воссядет он на престол отца своего, Давида, и да воцарится надо всеми народами до Судного дня, и никто ему не воспротивится!»

Тут же в толпе стоявший Ганс Боккольд пал на колени и воскликнул: «Братья мои возлюбленные, вот уже десять дней, как я это знал, но никому не говорил, потому что Господу было угодно открыть вам это устами другого пророка, чтобы никто из вас усомниться в этом не мог!»

Все пророки возгласили: «Ей, гряди Господи!» И весь народ, после краткой безмолвной молитвы, единодушно провозгласил Иоганна «Христом Царем».

С этого дня сам Ганс, бывший подмастерье портного и странствующий актер, муж семнадцати жен, поверил или сделал вид, что верит, будто бы он действительно Христос, и что ему суждено начать возвещенное Христом в Евангелии Царство Божие. Он, впрочем, называл себя только «Иоганном Праведным, Царем Нового Сиона, сошедшим с неба на землю».

Трижды в неделю судил он народ, сидя на высоком престоле, посреди Соборной площади, в золотой, драгоценными камнями усыпанной короне, с царской державой — золотым, двумя крестами пронзенным шаром — вселенной — в левой руке, и с царским скипетром — в правой. Многочисленный двор и семнадцать жен-цариц окружали его. И на ступенях престола, у ног Царя сидел Книппердоллинг, «Палач Христов», с обнаженным мечом в руке.

Тридцать коней, в серебряных и золотых попонах из священнических риз и алтарных покровов, стояли у Царя на конюшне. И когда он ехал на коне по улицам города, все, кто встречался с ним, падали ниц и поклонялись ему, в самом деле, как Христу.

Чтобы поднять дух в народе, устраивал он великолепные празднества с пеньем и пляской. Но иногда безумье овладевало всеми. Книппердоллинг однажды, во время пляски, начал ходить колесом, вниз головой, а потом, кидаясь на людей, дул им в лицо и приговаривал: «Духа Святого приимите!»

И вдруг сел, ухмыляясь, на царский престол. Думали, что Царь его казнит, но тот посадил его в тюрьму на несколько дней, а потом простил и вернул ему все прежние почести.

В октябре 1534 года совершили всенародную Тайную Вечерю на Соборной площади, где расставлены были рядами длинные столы больше чем на 4200 человек. Ели и пили, как на обыкновенных пирах. Но в середине трапезы Царь разломил большие пшеничные хлебы на множество маленьких кусков и, наполнив ими корзинки, ходил по рядам вместе с придворными и, раздавая куски, говорил: «Приимите, ядите, смерть Господню возвещая, доколе приидет!» — «Уже пришел!» — отвечали ему шепотом все, принимая кусок.

А старшая царица, Дивера, вместе с остальными царицами, тоже ходила по рядам, с золотою чашей красного вина и говорила: «Пейте из нее все, смерть Господню возвещая, доколе приидет!» — «Уже пришел!» — отвечали ей.

Потом все запели: «Слава в вышних Богу и Христу Царю на земле!»

После таинства пророк Таузендшуер, вскочив на скамью, спросил, хочет ли народ исполнить волю Божию, и, когда все ответили «Хотим!» — сказал: «Ныне Отец наш Небесный повелевает нам разослать двадцать восемь пророков во все концы мира, дабы возвестить людям пришествие Царя Христа!»

И назвал имена пророков. Все они сели за царский стол и ели, и пили. Вдруг, во время трапезы, когда уже начало смеркаться, Царь поднялся и сказал, что идет исполнить волю Божию. Был среди пирующих пленник, ландскнехт осаждавшего войска, которого привели сюда, чтобы посмеяться над ним. Царь прямо подошел к нему и одним ударом меча отрубил ему голову; потом спокойно вернулся к столу и сказал: «Это был Иуда Предатель!»

И все много смеялись.

После трапезы каждому из двадцати восьми пророков дали по червонцу, и, с наступлением ночи, они отправились в путь.

К концу 1534 года осада усилилась так, что ни один гарнец муки и ни один бочонок вина не могли проникнуть в город. Но и надежда осажденных усилилась, потому что пророки возвещали им, что город будет не сегодня завтра освобожден огромным, уже идущим из Голландии войском. И все готовились к завоеванию мира. Царь уже раздавал своим приближенным все царства Востока и Запада. В эти дни, слыша о чудесах, происходивших в Мюнстере, второкрещенцы и в других городах зашевелились, готовясь к восстанию и надеясь, что «Царь Христос» из Мюнстера придет к ним на помощь. Как бы глухие гулы землетрясений пронеслись по всему европейскому Западу.

Но в Мюнстере уже начался голод. Многие роптали, и ходили слухи о заговорах. Но все еще устраивались пышные празднества, пиры голодных, переходившие иногда в кровавые оргии.

Как-то одна из цариц шепнула другой: «Полно, сестрица, есть ли воля Божья на то, чтобы несчастный народ умирал от голода?»

Та донесла об этом Царю. Он потащил виновную на рыночную площадь, велел ей стать на колени, схватил ее за волосы, отрубил ей голову и, топча ногами труп, сказал: «Это была девка продажная; она меня не слушалась!»

И начал плясать, и весь народ — с ним.

Голод усилился так, что ели дохлых крыс, кошек, собак и человеческое мясо; многие сходили с ума, другие убивали себя, а иные искали забвения в таком неистовом разврате, что жертвами его становились дряхлые старухи и десятилетние девочки.

«Бог, наконец, пришел и разрушил этот ад», — вспоминает очевидец.

Была тихая, жаркая ночь на Ивана Купалу, 24 июня 1535 года — в годовщину того самого дня, когда Иоанн Лейденский объявлен был Царем Христом. Тихо было на земле, бездыханно, а по небу быстро неслись облака, и луна, иногда выходя из-под них, освещала, у двух противоположных стен в глухом переулке, живой человеческий остов, пожиравший дохлую крысу, и полуголый труп изнасилованной девочки, смотревшей на небо с широко открытыми глазами, с таким недоумением, как будто она хотела спросить: «Что это значит: волоса с головы вашей не упадет без воли Отца вашего Небесного?»

Вспыхнули лунные искры на железных наконечниках длинных копий и тотчас потухли, когда луна опять зашла за темные облака. Двести епископских ландскнехтов приблизились бесшумно; как серые тени, спустились в черную щель высохшего от летней засухи рва. Вел их перебежчик из осажденного города, может быть, отец той изнасилованной девочки, или просто человек, которому надоело питаться человеческим мясом, безумствовать. Выбрав место, где стена была пониже и защищена слабее, приставили к ней лестницу, все так же беззвучно, как тени, влезли по ней на стену, обманули первых часовых паролем, который сообщил им перебежчик, овладели одной из башен городской стены и, с безумной отвагой, не дожидаясь следовавшего за ними отряда, кинулись на Соборную площадь, с барабанным боем и военным кличем.

Вскакивали люди с постелей, хватались за оружие и выбегали на улицу, где дрались в ночной темноте яростно за каждую пядь земли.

Третьего Царства благовестник, Бернард Роттман, кинувшись в самую гущу боя, счастлив был умереть, чтобы не видеть того, в чем он, может быть, чувствовал себя виноватым: царство диавола вместо Царства Божия.

Царь, отовсюду теснимый, с последними верными слугами, тоже дрался, как лев, с храбростью отчаяния, защищая одни из городских ворот. Но вынужден был отступить под бешеным натиском, начал переговоры и, наконец, сдался. В то же время удалось нападавшим ворваться в другие ворота, и через них все епископское войско хлынуло в город. Начало светать. Разъяренные ландскнехты сметали все перед собой и, врываясь в дома, резали всех, кто попадался под руку. Город был предан мечу и огню, а в следующие дни казни довершили кровавое дело ландскнехтов.

Царь, с двумя верховными сановниками, канцлером Бернардом Крехтингом и палачами, привезен был в город Тельгет, где епископ подверг его допросу и пытке.

— Кто дал тебе власть? — спросил он Царя.

— А тебе кто? — ответил тот.

— Весь народ и капитул.

— А мне — сам Бог!

И, немного подумав, прибавил: «Вы ничего не знаете, а если бы знали, то не осудили бы нас… Царство наше в Мюнстере было прообразом Царства Божия на земле, как на небе… Мы знали, что сделали, и Бог нам судия!»

Месяцев шесть провел Иоганн в железной клетке, в которой показывали его народу, возя по городам и селеньям, в тюрьме и в лютых пытках.

19 января 1536 года привезли его, вместе с палачом и канцлером, обратно в Мюнстер. За три дня до казни епископ послал ему духовника, чтобы приготовить его к смерти. Очень, должно быть, ослабев от пыток, он покаялся во всех грехах своих, исповедался, причастился и, горько плача, сказал: «Я только бедный подмастерье-портной. Это Книппердоллинг свел меня с ума своими безумными бреднями…» Если он не прибавил «и Мартин Лютер», то, может быть, потому, что слишком его презирал. Крехтинг и Книппердоллинг остались, несмотря на все пытки, непреклонными и не признали себя виновными ни в чем.

22 января, в восемь часов утра, привели Царя с двумя сановниками на площадь ратуши, где построен был эшафот, и, обнажив до пояса, привязали к столбу. Два палача, один справа, другой слева, рвали ему ребра поочередно раскаленными докрасна железными щипцами. Первые удары вынес он без жалобы, а потом начал стонать, глядя на небо: «Отче, помилуй!»

Рвали целый час, пока, наконец, один из палачей, должно быть, устав, не вонзил ему ножа в грудь.

«Отче, в руки Твои предаю дух мой!» — возопил он, умирая.

После него взвели на эшафот двух остальных и так же рвали им ребра. Оба вынесли пытку без жалобы — «может быть, потому, — заметил все тот же очевидец, — что после долгих пыток в тюрьме походили больше на мертвых, чем на живых».

Трупы всех троих кинули на рогожи и притащили их к церкви Св. Ламберта, где были приготовлены три больших железных клетки. К ним приковали трупы цепями, подняли их на самый верх колокольни, где вбиты были крюки, и подвесили так, что Царь был посередине, а двое остальных — справа и слева от него, пониже на человеческий рост. Здесь суждено им было провисеть три с половиною века, и когда птицы исклевали их, то мыли дожди, и солнце сушило их белые кости»…