Римская католическая церковь — это грандиозная и очень-очень старая организация, это самая старая организация Западного мира, которая на протяжении двух тысяч лет — и до сих пор — сохраняет свои главные духовные традиции и выборную преемственность руководства. Было время, когда она оставалась единственной организованной силой во взбаламученной Великими переселениями народов «варварской» Европе. И тогда, после крушения Древнего мира, именно на нее легла обязанность создания Нового — христианского — мира Европы. И папство со своей задачей справилось — из воссозданной им Европы медленно, постепенно, век за веком, рождалась новая цивилизация, в конце концов, затопившая и весь остальной мир.

Это и вполне земная организация, «переболевшая» всеми земными болезнями, в которой духовные открытия ее святых вырождались в дикий фанатизм их последователей, а реальная власть пожизненно избираемых первосвященников оборачивалась кровавыми столкновениями в борьбе за престол святого Петра, подкупами, клятвопреступлениями…

Особенно ярко эта оборотная сторона жизни Святого престола проявилась в «ренессансные» времена Италии, времена вседозволенности и забвения всяких моральных норм ради достижения успеха, власти, богатства. А ее пиком осталось в истории папство Александра VI, которое Ватиканом впоследствии было названо «несчастьем для Церкви».

Его мирское имя — Родриго Борджиа. Этот испанский род перебрался в Италию вслед за одним своим представителей, ставшим папой римским. Незадолго до смерти папа вызвал к себе своих племянников, сыновей своей сестры, и осыпал их всеми милостями, которые только были в его власти. До римлян, на которых неожиданно свалились новые начальники, довольно быстро дошли слухи, что, по крайней мере, Родриго вовсе не племянник, а сын папы от кровосмесительной связи с сестрой. Скоро выяснилось, что и новоиспеченный — молодой и красивый — кардинал сам не без греха, и нарушает обет целомудрия буквально на каждом шагу. По Риму ползли слухи о его разгульной жизни, передавались подробности оргий, в которых он участвовал…

Сохраняя хорошие отношения с каждым из сменяющих друг друга пап, Родриго за годы жизни в Риме скопил колоссальные богатства, которые в 1592 году после смерти очередного папы решил, не жалея, бросить на чашу весов, дабы склонить кардинальский конклав в свою сторону. И ему это удалось. Родриго Борджиа принял имя Александра VI.

Он оказался прекрасным управителем подвластной Риму области — организовал для римлян регулярный суд, разгромил аристократические кланы, со своим сыном Чезаре (Цезарем) организовал собственную армию и много воевал, расширяя пределы Папской области, отчаянно и всегда успешно интриговал, стравливая своих противников, когда не было сил с ними расправиться.

А когда надо было приобрести союзника, папа торговал своей дочерью Лукрецией. Он выдавал ее замуж за «нужного» человека, потом разводил, потом снова выдавал замуж, потом брат Чезаре нового мужа убивал, а Лукрецию выдавали замуж снова…

Но слишком часто для завладения землями и богатствами того или иного знатного сеньора достаточно было лишь отравить его. Этого папу прозвали «аптекарем сатаны» — он в совершенстве овладел искусством травить некоторых своих гостей за столом. При этом Александр выбирал яды без вкуса и запаха, действующие не сразу, а через несколько дней. Садиться с ним за один стол было для богатых и и влиятельныхлюдей смертельно опасно. Знавшие эту особенность папы, некоторые вельможи, годами сидели в своих замках, игнорируя настоятельные приглашения святого отца посетить его.

И, наконец, о непотребствах, творившихся в папском дворце, о совершенно нескрываемой, дикой сексуальной распущенности, царившей в Ватикане при этом папе. Ходили упорные слухи, что и он, и его сын Чезаре были любовниками Лукреции. И если эти чудовищные слухи и были вымыслами, люди верили им — такова была общеизвестная репутация и Александра, и Чезаре, и Лукреции.

[Авторы долго думали, как бы так рассказать о них, чтобы эти зафиксированные истории хоть как-то соответствовали характеру этого Курса — и сделать этого не сумели…]

Нравы, заведенные папой, ударили и по его семье. Чезаре подослал убийц к своему старшему брату… После того, как тело Джованни Борджиа выловили в реке, папа устроил дознание с пытками и мучительствами попавших под его подозрение, стараясь уйти от страшной правды, но слишком многое указывало на его любимца…

И смерть самого Александра VI также оказалась весьма символичной. Умер папа странно, после обеда, которым он угощал одного из кардиналов. Заболел и присутствовавший на обеде Чезаре. Похоже, им было подано вино, налитое из кувшина, предназначавшегося очередной жертве.

Все это не слишком далеко выходило за рамки, принятые в то время среди светских владетелей и авантюристов в «ренессансной» Италии. Но проблема была в том, что Александр VI был не просто одним из многочисленных королей или князей, он был Папа Римский, наместник святого Петра на земле, духовный глава всей Европы…

Память о нем, о всем семействе Борджиа, быстро сошедшей в небытие, жива до сих пор. Такого ущерба католической Церкви, пожалуй, не нанес больше ни один из ее высших избранников.

Чудотворны бывают в истории мгновения, когда гений отдельного человека вступает в союз с гением эпохи, когда отдельная личность проникается творческим томлением своего времени.

Среди стран Европы была одна, которой еще не удалось выполнить свою часть общеевропейской задачи,- Португалия, в долгой героической борьбе освободившаяся от владычества мавров. Теперь, когда добытые оружием победа и самостоятельность закреплены, великолепные силы молодого пылкого народа пребывают в вынужденной праздности. Все сухопутные границы Португалии соприкасаются с Испанией, дружественным, братским королевством, следовательно для маленькой бедной страны была возможна только экспансия на море посредством торговли и колонизации.

На беду, географическое положение Португалии по сравнению со всеми другими мореходными нациями Европы является — или кажется в те времена — наиболее благоприятным. Ибо Атлантический океан, чьи несущиеся с запада волны разбиваются о португальское побережье, слыл, согласно географии Птолемея (единственного авторитета среди веков), беспредельной недоступной для мореплавания водной пустыней.

Столь же недоступным изображается в Птолемеевых описаниях Земли и южный путь — вдоль африканского побережья: невозможным считалось обогнуть морем эту песчаную пустыню, дикую, необитаемую страну, якобы простирающуюся до антарктического полюса и не отделенную ни единым проливом от «terra australis».

По мнению старинных географов, из всех европейских стран, занимающихся мореплаванием, Португалия, не расположенная на берегу единственного судоходного моря Средиземного, пребывала в наиболее невыгодном положении.

И вот жизненной задачей одного португальского принца становится это мнимо невозможное превратить в возможное, отважно попытаться, согласно евангельскому изречению, последних сделать первыми.

Что, если Птолемей, этот великий географ, этот непогрешимый авторитет землеведения, ошибся? Что, если этот океан, могучие западные волны которого нередко выбрасывают на португальский берег обломки диковинных, неизвестных деревьев (а ведь где-нибудь они да росли), вовсе не бесконечен? Что, если он ведет к новым, неведомым странам? Что, если Африка обитаема и по ту сторону тропиков? Что, если премудрый грек попросту заврался, утверждая, будто этот неисследованный материк нельзя обогнуть, будто через океан нет пути в индийские моря?

Ведь тогда Португалия, лежащая западнее других стран, стала бы подлинным трамплином всех открытий — через Португалию прошел путь в Индию. Тогда бы Португалия не была заперта океаном, а напротив, больше других стран Европы призвана к мореходству. Эта мечта сделать маленькую, бессильную Португалию великой морской державой и Атлантический океан, слывший доселе неодолимой преградой, превратить в водный путь, стала целью всей жизни инфанта Энрике, заслуженно и в то же время незаслуженно именуемого в истории Генрихом Мореплавателем.

Незаслуженно, ибо за вычетом непродолжительного морского похода в Сеуту Энрике ни разу не ступил на корабль, не написал ни одной книги о мореходстве, ни одного навигационного трактата, не начертил ни одной карты. И все же история по праву присвоила ему это имя, ибо единственно мореплаванию и мореходам отдал этот португальский принц всю свою жизнь и все свои богатства.

Уже в юные годы отличившийся при осаде Сеуты, один из самых богатых людей в стране, этот сын португальского и племянник английского королей мог удовлетворить свое честолюбие, занимая самые блистательные должности: европейские дворы наперебой зовут его к себе. Англия предлагает ему пост главнокомандующего. Но этот странный мечтатель всему предпочитает плодотворное одиночество. Он удаляется на мыс Сагреш, некогда священный Sacrum, мыс древнего мира, и там в течение без малого пятидесяти лет подготавливает морскую экспедицию в Индию и тем самым — великое наступление на Mare inkognitum’.

Что дало этому одинокому и дерзновенному мечтателю смелость наперекор величайшим космографическим авторитетам того времени, наперекор Птолемею и его продолжателям и последователям защищать утверждение, что Африка отнюдь не примерзший к полюсу материк, что обогнуть ее возможно и что там-то и пролегает искомый морской путь в Индию? Эта тайна вряд ли когда-нибудь будет раскрыта.

Правда, в ту пору еще не заглохло (упоминаемое Геродотом и Страбоном) предание, будто в покрытые мраком дни фараонов финикийский флот, выйдя в Красное море, два года спустя, ко всеобщему изумлению, вернулся на родину через Геркулесовы столбы (Гибралтарский пролив). Быть может, инфант слыхал от работорговцев-мавров, что по ту сторону Пустынной Ливии — песчаной Сахары — лежит «страна изобилия» bilat ghana. Итак, возможно, что Энрике благодаря опытным разведчикам лучше был осведомлен о подлинным очертаниях Африки, нежели ученые географы, непреложной истиной считавшие только сочинения Птолемея и в конце концов объявившие пустым вымыслом описания Марко Поло и Ибн-Баттуты.

Но подлинно высокое значение инфанта Энрике в том, что одновременно с величием цели он осознал и трудность ее достижения; благородное смирение заставило его понять, что сам он не увидит, как сбудется его мечта, ибо срок больший, чем человеческая жизнь, потребуется для подготовки такого гигантского предприятия. Как было отважиться в те времена на плавание из Португалии в Индию без знания этого моря, без настоящих кораблей?

Ведь невобразимо примитивны были в эпоху, когда Энрике приступил к осуществлению своего замысла, познания европейцев в географии и мореходстве. В страшные столетия духовного мрака, наступившие вслед за падением Римской империи, люди средневековбя почти полностью перезабыли все, что финикийцы, римляне, греки узнали во время своих смелых странствий; неправдоподобным вымыслом казалось в ту эпоху пространственного самоограничения, что некий Александр достиг границ Афганистана, пробрался в самое сердце Индии; утеряны были превосходные карты и географические описания римлян, в запустение пришли их военные дороги, исчезли верстовые камни, отмечавшие путь в глубь Британии и Вифинии, не осталось следа от образцового римского систематизирования политических и географических сведений; люди разучились странствовать, страсть к открытиям угасла, в упадок пришло искусство кораблевождения. Не ведая далеких дерзновенных целей, без верных компасов, без правильных карт опасливо пробираются вдоль берегов, от гавани к гавани, утлые суденышки в вечном страхе перед бурями и не менее грозными пиратами. При таком упадке космографии, со столь жалкими кораблями еще не время было усмирять океаны, покорять заморские царства. Долгие годы лишений потребуются на то, чтобы наверстать упущенное за столетия долгой спячки. И Энрике — в этом его величие — решился посвятить свою жизнь грядущему подвигу.

Лишь несколько полуразвалившихся стен сохранилось от замка, воздвигнутого на мысе Сагреш инфантом Энрике и впоследствии разграбленного и разрушенного неблагодарным наследником его познаний Френсисом Дрейком. В наши дни сквозь пелену и туманы легенд почти невозможно установить, как инфант Энрике подготовлял свои планы завоевания мира Португалией. Согласно, быть может, романтизирующим сообщениям португальских хроник, он велел доставить себе книги и атласы со всех частей света, призвал арабских и еврейских ученых и поручил им изготовление более точных навигационных приборов и таблиц. Каждого моряка, каждого капитана, возвратившегося из плавания, он призывал к себе для подробных расспросов. Все эти сведения тщательно хранились в секретном архиве, и в то же время он снаряжал целый ряд экспедиций.

Неустанно содействовал инфант Энрике развитию караблестроения; за несколько лет прежние barkas — небольшие открытые рыбачьи лодки, команда которых состоит из восемнадцати человек,- превращаются в настоящие naos — устойчивые корабли водоизмещением в восемьдесят, даже сто тонн, способные и в бурную погоду плавать в открытом море. Этот новый, годный для дальнего плавания тип корабля обусловил и возникновение нового типа моряков. На помощь кормчему является «мастер астрологии» — специалист по навигационному делу, умеющий разбираться в портуланах, определять девиацию компаса, отмечать на карте меридианы. Теория и практика творчески сливаются воедино, и постепенно в этих экспедициях из простых рыбаков и матросов вырастает новое племя мореходов и исследователей, дела которых завершатся в грядущем. Как Филипп Македонский оставил в наследство сыну Александру непобедимую фалангу для завоевания мира, так Энрике для завоевания океана оставляет своей Португалии наиболее совершенно оборудованные суда своего времени и превосходнейших моряков.

Но трагедия предтеч в том, что они умирают у порога обетованной земли, не узрев ее собственными глазами. Энрике не дожил ни до одного из великих открытий, обессмертивших его отечество в истории познания Вселенной.

Ко времени его кончины (1460) вовне, в географическом пространстве, еще не достигнуты хоть сколько-нибудь ощутимые успехи. Прославленное отрытие Азорских островов и Мадейры были в сущности всего только новым нахождением их (уже в 1351 году они отмечены в Лаврентийском портулане). Продвигаясь вдоль западного берега Африки, корабли инфанта не достигли даже экватора; завязалась только малозначительная и не особенно похвальная торговля белой, но по преимуществу «черной» слоновой костью — иными словами, на сенегальском побережье массами похищают негров, чтобы затем продать их на невольничьем рынке в Лиссабоне, да еще находят кое-где немного золотого песку; этот жалкий , не слишком славный почин — все, что довелось Энрике увидеть от своего заветного дела.

Но в действительности решающий успех уже достигнут. Ибо не в обширности пройденного пространства заключалась первая победа португальских мореходов, а в том, что было ими свершено в духовной сфере: в развитии предприимчивости, в уничтожении зловредного поверья. В течение многих веков моряки боязливо передавали друг другу, будто за мысом Нон (что означает мыс «Дальше нет пути») судоходство невозможно. За ним сразу начинается «зеленое море мрака», и горе кораблю, который осмелится проникнуть в эти роковые места. От солнечного зноя в этих местах море кипит и клокочет. Обшивка корабля и паруса загораются, всякий христианин, дерзнувший проникнуть в это «царство сатаны», пустынное, как земля вокруг горловины вулкана, тотчас превращается в негра.

Такой непреодолимый ужас перед плаванием в Южных морях породили эти россказни, что папе, дабы хоть как-нибудь доставить инфанту моряков, пришлось обещать каждому участнику экспедиций полное отпущение грехов; только после этого удалось завербовать нескольких смельчаков, согласных отправиться в неведомые края. И как же ликовали португальцы, когда Жил Эаниш в 1434 году обогнул дотоле слывший неодолимым мыс Нон и уже из Гвинеи сообщил, что достославный Птолемей оказался отменным вралем, «ибо плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, а страна эта богата, и всего в ней в изобилии».

Теперь дело сдвинулось с мертвой точки. Португалии уже не приходится с великим трудом разыскивать моряков — со всех сторон являются искатели приключений, готовые на все люди. С каждым новым, благополучно завершенным путешествием отвага мореходов растет, и вдруг налицо оказывается целое поколение молодых людей, ценящих приключения превыше жизни: «Navigare necesse est, vi? vere non est necesse» — «Плавать по морю необходимо, сохранить жизнь не так уж необходимо». Эта древняя матросская поговорка вновь обретает власть над человеческими душами. А когда новое поколение сплоченно и решительно приступает к делу, мир меняет свой облик.

Поэтому смерть Энрике означала лишь последнюю краткую передышку перед решающим взлетом. После смерти своего наставника мечту Энрике осуществили его ученики и последователи. С изумлением и завистью обращаются теперь взоры всего мира на это незаметное, забившееся в крайний угол Европы, племя мореходов. Покуда великие державы — Франция, Италия, Германия — истребляли друг друга в бессмысленной резне, Португалия, эта золушка Европы, тысячекратно увеличила свои владения, и уже никакими усилиями не догнать ее безмерных успехов. В мгновение ока Португалия стала первой морской державой мира. Достижения ее моряков закрепили за ней не только новые области, но и целые материки.

Еще одно десятилетие — и самая малая из всех европейских наций будет притязать на владычество над пространствами, превосходящими территорию Римской империи в период ее наибольшего могущества!..

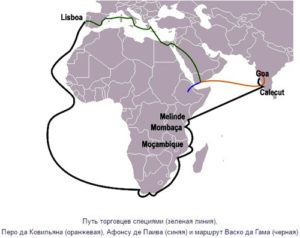

Педру да Ковильян храбро сражался в войнах двух португальских королей. Во время боевых действий в Северной Африке в совершенстве овладел арабским языком. В 1487 году вместе с товарищем, Афонсу де Паивой, был послан королем на поиски стран, из которых в Европу привозят пряности и золото.

Под видом торговцев они доплыли до Каира, где разделились, договорившись встретиться здесь через три года. Афонсу отправился в Абиссинию (Эфиопию), а Педру поплыл в Аравию. Он добрался до Индии, на обратном пути исследовал арабскую торговую бухту на африканском берегу и вернулся в Каир. Здесь он составил для короля доклад, в котором, описав свое путешествие, советовал искать путь в Индию не по суше, а по морю в обход Африки. Этот доклад с евреями-торговцами дошел до адресата весьма вовремя — уже готовилась экспедиция Васко да Гамы.

В Каире Педру узнал, что его товарищ погиб в Абиссинии — и отправился туда. Абиссинский правитель принял его очень хорошо, наделил землями, сделал своим приближенным, но возвращаться на родину запретил.

Через пятнадцать лет пребывания в «золотой клетке» Педру принял португальскую экспедицию, священник которой остался жить с ним. А в 1520 году он оказал покровительство добравшемуся до Эфиопии португальскому посольству.

Но запрет возвращаться на родину действовал до самой смерти путешественника. Он так и умер вдали от родины в 1530 году.

Португалия, небогатая, окраинная страна на самой западной оконечности Евразии, всегда считалась расположенной невыгодно — оживленные торговые пути, вокруг которых кипели такие страсти, были далеко, а перед взорами португальцев катил свои волны лишь Атлантический океан. Он считался бескрайним и никуда не ведущим — вода, вода, вода, вода… Ничего, кроме соленой воды.

До западного побережья Африки было недалеко, но этот безлюдный и неудобный для кораблей берег без бухт, без мест, где можно было укрыться от штормов, все тянулся и тянулся на юг, и никто не знал, где он кончается. И кончается ли вообще?

И пока на Средиземном море, особенно в его восточной части, разворачивались грандиозные события, на путях Великого евразийского торгового пути рождались, сталкивались и рушились империи, в дотоле незаметной Португалии, на «задворках» континента, начали рождаться дерзновенные замыслы, которым суждено было перевернуть мир.

Там появились люди, которые начали подозревать, что находятся они не на самом краю света, на берегу пустынного и бескрайнего океана, а в самом-самом начале неведомого дотоле мира. Они жаждали богатства, золота, драгоценностей, пряностей, но если бы у них было лишь это желание, вряд ли они совершили то, что позже назовут Великими географическими открытиями…

Замысел португальцев был и впрямь необычный — добраться до Индии каким-то другим путем, в обход вечно воюющих царств. Единственным направлением было южное — вдоль африканского побережья, в надежде, что где-то оно должно же кончиться! И тогда откроется путь на восток, а там — сказочно богатая Индия, «страны пряностей»! Таким образом, мечта об огромном мире, о новых открытиях имела под собой вполне земное, прочное основание.

Португальцы изобрели новые типы судов, способные идти против ветра, развивать внушительную по тем временам скорость и, вместе с тем, везти много товаров. На них уже можно было выходить в дальние плавания. И эти плавания начались.

Медленно, осторожно продвигались португальские экспедиции, каждый раз все дальше и дальше забираясь на юг. Флотилия каравелл доставила сотню строителей на Золотой берег (современная Гана), и они построили там крепость, из которой началось дальнейшее продвижение. В этой экспедиции участвовали все ставшие позже знаменитыми мореплаватели — Диогу Кан, Бартоломеу Диаш, Христофор Колумб. Диогу Кан отплыл из этой крепости в плавание, в котором он первым из европейцев пересек экватор и достиг Анголы. В этом плавании участвовал и немецкий картограф Мартин Бехайм, сделавший первый в мире глобус. После гибели в океане Кана его место заступил Бартоломеу Диаш. На трех каравеллах Диаш прошел еще дальше Кана, едва уцелел в бурю, а когда вновь приблизился к берегу, то увидел, что Африка… кончилась — путь на восток был свободен! Португальский король назвал, наконец-то, найденную южную оконечность континента мысом Доброй Надежды.

И практически одновременно король получает от своего посланца, отправленного в Индию сухопутным путем, доклад, в котором тот говорит о возможности добраться до Индии морем. Бартоломеу Диаш был назначен руководить постройкой новой эскадры для следующей экспедиции, во главе которой встал Васко да Гама.

_________________________

В эти же годы один гэнуэзец упорно, но безуспешно бился над осуществлением другой сумасшедшей идеи — достичь Индии, плывя не на юг, вдоль побережья Африки, а на запад — в открытый океан. Его звали Христофор Колумб.

В организации этой действительно безумной экспедиции ему уже отказали в Генуе и Португалии, в Англии и Испании. Но вот, после всех неудачных переговоров, после заседаний комиссий, и так, и эдак рассматривавших вопрос об экспедиции и отказавших в помощи, королева Изабелла Кастильская принимает Колумба и решает ему помочь. «Я заложу свои драгоценности», — сказала она…

Но больше всех Колумбу помог Мартин Алонсо Пинсон, судостроитель и человек авантюрного склада. «Пинта» была его собственным кораблем, и он вышел в экспедицию ее капитаном. Он дал деньги Колумбу в долг, чтобы тот купил второе судно. Он же договорился с испанскими марранами (крещеными евреями), чтобы они дали Колумбу деньги на третье судно экспедиции.

Наконец, 3 августа 1592 года, после всех этих запутанных денежных дел были оснащены три корабля — «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья»* — и с экипажами в сто человек экспедиция вырвалась в океан, оставшись с этим бурным, неизвестным пространством один на один.

[*Вообще-то, это самое маленькое судно экспедиции официально называлось «Санта-Клара». «Ниньей» («деткой») ее ласково прозвали моряки из ее экипажа. Под этим именем она и вошла в историю]

Маршрут был очень прост — плыть на запад до тех пор, пока корабли не наткнутся на какую-нибудь землю. Колумб был уверен, что этой землей будет Япония, потом Китай, а затем и «Индия». Через два месяца плавания под килями кораблей стали замечать пучки огромных, бурых, невиданных водорослей, через которые шли три недели — это было Саргассово море. А через два с половиной месяца плавания, 12 октября 1492 года, матрос из «вороньего гнезда» на мачте закричал: «Земля! Земля!»

[Экспедиция наткнулась на Багамские острова. С тех пор острова Центральной Америки называются Вест-Индией, потому что к ним нужно из Европы плыть на запад. Индия же и Индонезия, открытые при плавании на восток, долгое время назывались Ост-Индией]

Колумб высадился на берег и водрузил на нём кастильское знамя. На острове моряки обнаружили местных жителей — они ходили совершенно голыми, железных орудий у них не было, по морю они ходили на челнах, вмещавших до сорока гребцов. Колумб взял в плен шестерых из них и заставил показывать путь к другим островам.

Так они вышли к Кубе. Колумб считал, что находится в одном из самых бедных уголков Китая. Местные жители рассказали, что неподалеку есть остров, где есть золото, и экспедиция занялась его поисками. И тут пропала «Пинта»… Ее капитан и владелец Мартин Пинсон решил открыть заветный остров самостоятельно.

Два оставшихся корабля продолжали открывать новые острова — Тортуга, Гаити… Но неожиданно на риф наскочил флагман, «Санта-Мария». С огромным трудом с него удалось снять и перевезти на берег пушки и припасы. Из его обломков соорудили укрепленный форт и оставили там 39 моряков с запасом продовольствия на год — Колумб обещал за ними вернуться [когда через год Колумб вновь высадился на Гаити, на месте форта испанцы обнаружили лишь следы пожарища и трупы…].

Сам Колумб вышел в море на «Нинье» — и неожиданно встретил «Пинту»! Ее капитан оправдывался тем, что его отнесло в сторону неблагоприятным ветром и течением… В середине января 1493 года два корабля двинулись в обратный путь.

Но через месяц обратного плавания «Пинта» опять исчезает из виду — Мартин Пинсон решил обогнать Колумба и первым доложить королю об успехе экспедиции. Маленькая «Нинья» продолжила плавание в одиночку.

Наткнувшись неподалеку от Испании на Азорские острова, на которых уже были португальцы, Колумб совершил благодарственное молебствие в церкви, но был тут же арестован по подозрению в пиратстве. С трудом доказав свою невиновность, мореплаватель достиг, наконец, берегов Пиренейского полуострова. В Лиссабоне португальский король принял его со всеми возможными почестями, так же торжественно встретили Колумба и в Испании.

А «Пинта» по дороге на родину попала в сильный ураган и пришла в испанский порт в тот же день, но на несколько часов (!) позже «Ниньи». Она встала в тихом месте бухты, и ее капитан отправился в Мадрид, чтобы попытаться увидеть короля. Но по дороге Мартин Алонсо был встречен посыльным, который запретил ему появляться при дворе. Гнев и ревность добавились к лишениям путешествия, подорвавшим его здоровье — несколько месяцев спустя Алонсо умер…

А Колумб еще трижды во главе уже солидных флотилий плавал через Атлантику, упорно утверждая, что открытые им земли — восточный край Евразии. И лишь открытия его четвертого путешествия заставили великого морехода усомниться в своей вере — он проплыл вдоль побережья Центральной Америки и от индейцев узнал, что эта земля кончается новым океаном, а открыть пролива к нему его экспедиции не удалось…

_________________________

Одновременно с колумбовыми плаваниями «в Индию» пробиваться туда продолжили и португальцы, но двигаясь в противоположном направлении. В 1497 году был сделан решающий шаг в освоении восточного маршрута — перед флотилией Васко да Гамы поставили задачу непременно достичь настоящей Индии. Экспедиция была тщательно подготовлена — снабжена самыми лучшими картами и навигационными приборами, загружена солидным запасом продовольствия и пресной воды, вооружена пушками.

[Стандартный рацион матросов состоял из сухарей и каши из гороха или чечевицы. Каждому члену экипажа в день полагалось чуть больше двухсот граммов мяса (солонины) или рыбы, 1,25 литра воды, две кружки вина, немного уксуса и оливкового масла. Иногда выдавались лук, чеснок, сыр и чернослив]

Чтобы избежать встречных ветров, корабли да Гамы сделали большой крюк к западу и лишь через три месяца снова увидели африканское побережье. С огромным трудом из-за постоянных бурь флотилия обогнула мыс Доброй Надежды и остановилась передохнуть в закрытой бухте. Цинга выкосила столько матросов, что на все четыре судна экипажей уже не хватало — и было решено сжечь самый пострадавший корабль.

Войдя в Индийский океан, флотилия вторглась в область давней арабской морской торговли. Этим объясняется негостеприимный прием европейских кораблей на восточном побережье Африки, а затем и в Индии. Но флотилия нашла радушный прием у правителя кенийского города-порта, который снабдил ее лоцманом до Индии. Хотя да Гама был встречен там парадом войск и добился открытия торговой фактории в главном индийском порту Каликуте, но португальские товары шли там плохо.

На обратном пути пришлось отбиваться от пиратов, и потребовалось три месяца изнурительного плавания, пока не показался дружественный порт на кенийском берегу — тяжелый путь через Индийский океан окончился, наконец, долгожданным отдыхом. Но по пути умерло столько моряков, что решено было сжечь и второй корабль.

С попутным ветром на родину вернулось лишь две каравеллы и треть экипажей. Но даже при не слишком удачной торговле коммерческий успех экспедиции был впечатляющим — товаров, привезенных в трюмах кораблей Васко да Гамы хватило бы на оснащение шестидесяти таких экспедиций.

________________________

Открытия новых земель, которые бросились делать две самые «мореходные» страны — Испания и Португалия — заставляли их постоянно друг с другом сталкиваться. Помирить их, «развести» их движение в мировом океане взялся папа Римский. В 1493 году он определил линию в Атлантическом океане, разграничившую сферу интересов двух «самых верных дочерей Святого престола». Экспансия Португалии направлялась на восток (Африка, Индия, Индонезия), а испанская колонизация должна была быть направлена на запад, на землю, открытую Колумбом.

Правда, делился мир пока еще неизвестный, что приводило порой к «недоразумениям». Португальская экспедиция Педру Кабрала, шедшая в Индию, слишком удалилась в океан и неожиданно наткнулась на обширный неизвестный берег, который был объявлен собственностью португальской короны. Позже выяснилось, что это был берег Южной Америки, континента обнаруженного Христофором Колумбом (в Бразилии и сегодня говорят по-португальски). Кабрал повернул на восток и, потеряв на подходе к южной оконечности Африки в жестоких штормах половину флотилии (в бурю в водах, прославивших его имя, погиб и Бартоломеу Диаш), дошел-таки от Америки до Индии.

Стефан Цвейг

Новгород был древнейшим городом Руси с высоким уровнем экономики и культуры. Он вел оживленную торговлю со странами Западной Европы. Новгородчина была крупнейшей из русских земель, не уступавшей по территории Московскому великому княжеству. Новгородские порядки в корне отличались от традиций, по которым жили остальные северорусские княжества. Князь здесь был только командующим дружиной и городом нанимался; земельных владений в Новгородчине у него не было; он не имел права держать свой двор в черте города. Городское правительство (Совет господ) было выборным и возглавлялось выборным же архиепископом. Важнейшие решения Совета утверждались на городском Вече.

Постепенное поглощение Москвой остальных княжеств, которое развернулось при Иване III, все ближе подбиралось к Господину Великому Новгороду. Великий князь требовал полного подчинения вольного города. При этом он ссылался на «старину», на летописи, в которых Новгород назывался «отчиной» Владимирских великих князей. Поэтому претензии города на независимость в Москве понимали за крамолу.

«В глазах московских книжников только монархические порядки были естественными и законными, тогда как вечевая демократия представлялась дьявольской прелестью. Решение Новгорода отстаивать свою независимость любой ценой, они постарались изобразить, как заговор бояр Борецких, нанявших «шильников» и привлекших на свою сторону чернь. Само вече, под пером московского писателя, превратилось в беззаконное скопище «злых смердов» и «безыменитых мужиков» (Руслан Скрынников)

На московское требование подчиниться город, не имевший достаточных сил для обороны, стал искать внешней опоры. Выбор, собственно, был невелик — наиболее подходящим союзником могла стать лишь Литва. Но Литва была в унии с Польшей, так что договариваться надо было с королем Казимиром. Но король был католиком, и Вече поначалу отказалось с ним сотрудничать — для обороны города князем пригласили сына киевского митрополита Михаила, двоюродного брата Ивана III.

Тем не менее, без литовских сил противостоять Москве было нереально. И Вече решило все-таки начать переговоры с польским королем. Но новый князь сделал все, чтобы эти переговоры не состоялись. Его поддерживал в этом и новый новгородский архиепископ. Разозленные новгородцы «показали путь» Михаилу — и тот со своей дружиной ушел, по дороге разграбив Старую Руссу.

Новгородцы спешно снарядили посольство в Литву и подготовили проект договора. По нему Новгород признавал власть короля, который обязывался сохранить в неприкосновенности власть Веча, православие и привилегии жителей города. Главным пунктом договора было обязательство короля со всем литовским войском оборонять Новгород от Москвы.

Но дипломатические усилия Новгорода свело на нет быстрое наступление московских ратей. По пути они для наведения ужаса на новгородцев жгли деревни, а захваченным в плен резали носы, уши и губы. Город спешно сформировал ополчение, большое по численности, но состоявшее из необученных военному делу горожан. Единственной профессиональной частью их войска был архиепископский конный полк.

Встретившись с московской ратью у реки Шелонь, новгородцы начали было ее теснить, но тут по ним ударила подоспевшая в разгар боя татарская конница подвластного Москве Касимовского ханства. Архиепископская конница не пошевелилась — и новгородцы были смяты.

Великий князь желал, чтобы новгородцы навсегда зареклись обороняться от Москвы, поэтому расправа с проигравшими была демонстративно жестокой, кровавой. На Шелони полегли 12 тысяч новгородцев, все их предводители были обезглавлены.

Новгородцы стали готовиться к длительной осаде. Но архиепископ настоял на мирных переговорах. Опасаясь длительной осады и литовского наступления, Иван III пошел на заключение договора, в котором Новгород еще именовался «Великим Новгородом, мужами и вольными», но назывался уже «отчиной» московского Великого князя и брал на себя обязательство во всем быть с Москвой и не «отдаваться за короля». Жители были приведены к присяге на верность Ивану III.

Великий князь оставил в Новгороде свой суд, который действовал наряду с традиционным новгородским, и многие его жители, проигравшие свои дела в городском суде, обращались в суд княжеский. И однажды двое мелких чиновников употребили в своих челобитных на имя Великого князя формулу «государь». Московские послы тут же приехали в Новгород и потребовали признания за Иваном III титула государя и упразднения новгородского суда.

Вече выслушало послов и категорически отвергло их домогательства. Лица, давшие Москве повод для враждебных действий были объявлены вне закона. Новгородский боярин, тайно перешедший на службу Ивана был тут же на Вече убит, прочие же бояре в страхе разбежались. Новгород снова стал готовиться к войне.

В ноябре московские, тверские и псковские отряды окружили Новгород со всех сторон. Самые решительные защитники новгородских вольностей были уже казнены или сидели в московских тюрьмах. Оставшиеся на свободе бояре и Вече организовать оборону города не сумели. Архиепископ настаивал на переговорах. Но надежды на почетный мир оказались тщетными. Иван объявил: «Мы, великий князь, хотим государства своего, как есмы на Москве, так хоти быть на отчине своей Великом Новгороде». Вслед за тем Новгороду был предъявлен ультиматум: «Вечу колоколу в отчине нашей в Новгороде не быти, посаднику не быти, а государство нам свое держати». Ногородских бояр заверили, что Великий князь не будет забирать себе их земли и ссылать их из города. На том мятеж закончился — Новгород подчинился всем требованиям Москвы.

Вече в городе более не созывалось. Наиболее важные документы из архива Новгорода, а также вечевой колокол были увезены в Москву, выборные должности, вечевые порядки, древний суд упразднены. Новгородская республика, просуществовавшая несколько веков, пала.

Он был хорошего роду, делал успешную церковную карьеру, занимая все более важные посты, но, встретившись с парижскими поэтами, бросил священство и отдался целиком стихосложению. Дю Белле входил в узкий кружок литераторов, отстаивавших новые принципы французской поэзии. Но забота о хлебе насущном заставила вернуться в церковные круги — он поступил секретарем к своему двоюродному брату, влиятельному кардиналу, и отправился с ним в Рим, с головой окунувшись в совершенно неинтересный ему мир маневров и интриг вокруг папского престола. И вот тут его проняло — сонеты, сочиненные дю Белле в эту пору — лучшее, что он написал за свою жизнь — полны тоски, безнадежности и бессилия перед существованием, которые все остальные считают нормальным…

***

Блажен, кто устоял и низкой лжи в угоду

Высокой истине не шел наперекор,

Не принуждал перо кропать постыдный вздор,

Прислуживаясь тем, кто делает погоду.

А я таю свой гнев, насилуя природу,

Чтоб нестерпимых уз не отягчить позор,

Не смею вырваться душою на простор

И обрести покой, иль чувству дать свободу.

Мой каждый шаг стеснен – безропотно молчу.

Мне отравляют жизнь, и все ж я не кричу.

О мука – все стерпеть, лишь кулаки сжимая!

Нет боли тягостней, чем скрытая в кости!

Нет мысли пламенней, чем та, что взаперти!

И нет страдания сильней, чем скорбь немая.

***

Триумф в былые времена

Справляли в честь побед военных.

По городу водили пленных

И пели гимны дотемна.

Крича героев имена,

Трофей несли до мест священных,

Знамена вешали на стенах

И выбивали письмена.

Мне не нужна такая слава.

Я за собой не знаю права

Водить на привязи людей.

Скорее сам, вздыхая тяжко,

Пойду за ней, в ее упряжке —

Вот мой триумф и мой трофей.

***

Головки золотой убор,

И рук твоих благоуханье,

И голос, нежный, как дыханье,

И легкий мимолетный взор,

И своенравный разговор,

И нерасцветшего созданья

Грядущей жизни ожиданье,

И мысли трепетный узор,

И вздох, лукавый и серьезный,

И смех, живой и грациозный,

Гвоздики губ и мрамор лба —

Все это сети и капканы,

Крючки, оставившие раны,

Оковы и — сама судьба.

***

Когда распался тот народ,

Что прежде назывался Римом,

И разбежались побратимы

От южных до седых широт,

Когда свершился поворот

И рухнул храм необозримый

И всех богатств и тайн хранимых

Хозяином стал пришлый сброд,

Тогда сломались и запоры,

Что стерегли в ларце Пандоры

Все семена добра и зла.

И Хаос воцарился снова,

Когда рука раба худого

Их вновь по свету разнесла.

***

Увидев в Риме жизнь мою,

Моих забот дурную прозу,

Спросил ты, став на миг серьезен,

Как это я еще пою.

Я не пою — я слезы лью

Или, верней, пою сквозь слезы.

Я навеваю рифмой грезы

И забываю боль свою.

Поет так каторжник на веслах,

За плугом — пахарь низкорослый

И за станком — мастеровой.

В походе так поет наемник,

Моряк бездомный и паломник,

Что вспомнил вдруг очаг родной.

***

Каков я есть, таков я есть.

Собою надо оставаться,

Чужой судьбой не обольщаться

И место знать свое и честь.

Чернила и бумаги десть

Милей мне были ассигнаций,

А мне приспело с места сняться

И в темные дела полезть.

Нет непригодней человека.

За шкаф своей библиотеки

Я пол-Италии отдам —

Пусть чтение претит природе,

Писатель у нее не в моде

И не угоден ум богам.

***

Ты счастлив молодостью пылкой,

Не знаешь слов «банкрот» и «крах»

И не нуждаешься в друзьях

С предпринимательскою жилкой,

Что за приятельской бутылкой

Тебя заманят на паях,

Потом оставят на бобах

С очаровательной ухмылкой.

Ты счастлив тем, что дышишь всласть,

Не принимаешь денег власть,

Не понимаешь мир, в котором

Твой закадычный друг берет

Твои же деньги в оборот

И просит звать себя партнером.

***

(Швейцария)

Есть все — леса, озера тут,

Но горы им всего дороже.

Правитель строг, законы — тоже.

Народ плечист и любит труд.

Они свою монету льют.

Пьют за троих, едят — дай Боже!

На кровяных колбас похожи

И песни дикие орут.

Убрали печки изразцами,

Назвали комнаты дворцами…

Зато раздолье для крестьян…

Поля, луга… каменоломни…

А больше ничего не помню,

Поскольку был все время пьян.

***

Мучительно за годом год идет,

А дней уже осталось так немного.

Но чем их меньше, тем длинней дорога,

Тем больше в сердце горестных забот.

Мой дар слабеет, и который год

Не знает радость моего порога.

И только опыт, все измерив строго,

Порой обман грозящий узнает.

Гонюсь за счастьем – вот оно! попалось!

Увы! рванулось и опять умчалось.

Я падаю, встаю, пропал и след…

Бегу опять, зову,– оно далеко.

Вперяю вдаль отчаянное око…

Но счастье скрылось, и надежды нет.

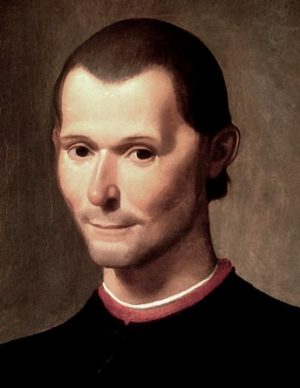

«…Жестокость жестокости рознь. Жестокость применена хорошо в тех случаях — если позволительно дурное называть хорошим, — когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных; и плохо применена в тех случаях, когда по началу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся реже. Действуя первым способом, можно… с божьей и людской помощью удержать власть; действуя вторым — невозможно.

Отсюда следует, что тот, кто овладевает государством, должен предусмотреть все обиды, чтобы покончить с ними разом, а не возобновлять изо дня в день; тогда люди понемногу успокоятся, и государь сможет, делая им добро, постепенно завоевать их расположение. Кто поступит иначе, из робости или по дурному умыслу, тот никогда уже не вложит меч в ножны и никогда не сможет опереться на своих подданных, не знающих покоя от новых и непрестанных обид.

Так что обиды нужно наносить разом: чем меньше их распробуют, тем меньше от них вреда; благодеяния же полезно оказывать мало-помалу, чтобы их распробовали как можно лучше. Самое же главное для государя — вести себя с подданными так, чтобы никакое событие — ни дурное, ни хорошее — не заставляло его изменить своего обращения с ними, так как, случись тяжелое время, зло делать поздно, а добро бесполезно, ибо его сочтут вынужденным и не воздадут за него благодарностью”.

“Единовластие учреждается либо знатью, либо народом, в зависимости от того, кому первому предоставится удобный случай.

Знать, видя, что она не может противостоять народу, возвышает кого-нибудь из своих и провозглашает его государем, чтобы за его спиной утолить свои вожделения. Так же и народ, видя, что он не может сопротивляться знати, возвышает кого либо одного, чтобы в его власти обрести для себя защиту.

Поэтому тому, кто приходит к власти с помощью знати, труднее удержать власть, чем тому, кого привел к власти народ, так как если государь окружен знатью, которая почитает себя ему равной, он не может ни приказывать, ни иметь независимый образ действий. Тогда как тот, кого привел к власти народ, правит один и вокруг него нет никого или почти никого, кто не желал бы ему повиноваться.

Кроме того, нельзя честно, не ущемляя других, удовлетворять притязания знати, но можно — требования народа, так как у народа более честная цель, чем у знати: знать желает угнетать народ, а народ не желает быть угнетенным.

Сверх того, с враждебным народом ничего нельзя поделать, ибо он многочислен, а со знатью — можно, ибо она малочисленна. Народ, на худой конец, отвернется от государя, тогда как от враждебной знати можно ждать не только того, что она отвернется от государя, но даже пойдет против него, ибо она дальновидней, хитрее, загодя ищет путей к спасению и заискивает перед тем, кто сильнее.

И еще добавлю, что государь не волен выбирать народ, но волен выбирать знать, ибо его право карать и миловать, приближать или подвергать опале».

«…Если государь пришел к власти с помощью народа, он должен стараться удержать его дружбу, что совсем не трудно, ибо народ требует только, чтобы его не угнетали. Но если государя привела к власти знать наперекор народу, то первый его долг — заручиться дружбой народа, что опять-таки нетрудно сделать, если взять народ под свою защиту. Люди же таковы, что, видя добро со стороны тех, от кого ждали зла, особенно привязываются к благодетелям, поэтому народ еще больше расположится к государю, чем если бы сам привел его к власти.

…Если в народе ищет опоры государь, который не просит, а приказывает, к тому же бесстрашен, не падает духом в несчастье, не упускает нужных приготовлений для обороны и умеет распоряжениями своими и мужеством вселить бодрость в тех, кто его окружает, он никогда не обманется в народе и убедится в прочности подобной опоры».

«…Имея намерение написать нечто полезное для людей понимающих, я предпочел следовать правде не воображаемой, а действительной — в отличие от тех многих, кто изобразил республики и государства, каких в действительности никто не знавал и не видывал. Ибо расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить, столь велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного, действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро во всех случаях жизни, он неминуемо погибнет, сталкиваясь с множеством людей, чуждых добру. Из чего следует, что государь, если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением смотря по надобности.

…Раз в силу своей природы человек не может ни иметь одни добродетели, ни неуклонно им следовать, то благоразумному государю следует избегать тех пороков, которые могут лишить его государства, от остальных же — воздерживаться по мере сил, но не более. И даже пусть государи не боятся навлечь на себя обвинения в тех пороках, без которых трудно удержаться у власти, ибо, вдумавшись, мы найдем немало такого, что на первый взгляд кажется добродетелью, а в действительности пагубно для государя, и наоборот: выглядит как порок, а на деле доставляет государю благополучие и безопасность».

«…Каждый государь желал бы прослыть милосердным, а не жестоким, однако следует остерегаться злоупотребить милосердием. …Государь, если он желает удержать в повиновении подданных, не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто по избытку его потворствует беспорядку. Ибо от беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от кар, налагаемых государем, страдают лишь отдельные лица.

…Что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись? Говорят что лучше всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то надежнее выбрать страх.

Ибо о людях в целом можно сказать, что они неблагодарны и непостоянны, склонны к лицемерию и обману, что их отпугивает опасность и влечет нажива: пока ты делаешь добро, они твои всей душой, обещают ничего для тебя не щадить: ни крови, ни жизни, ни детей, ни имущества, но когда у тебя явится в них нужда, они тотчас от тебя отвернуться. И худо придется тому государю, который, доверясь их посулам, не примет никаких мер на случай опасности.

…Любовь поддерживается благодарностью, которой люди, будучи дурны, могут пренебречь ради своей выгоды, тогда как страх поддерживается угрозой наказания, которой пренебречь невозможно.

Однако государь должен внушать страх таким образом, чтобы, если не приобрести любви, то хотя бы избежать ненависти, ибо вполне возможно внушить страх без ненависти.

Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздерживаться от посягательств на имущество граждан… Даже когда государь считает нужным лишить кого-либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества.

Итак, возвращаясь к спору о том, что лучше: чтобы государя любили или чтобы его боялись, скажу, что любят государей по собственному усмотрению, а боятся — по усмотрению государей, поэтому мудрому правителю лучше расчитывать на то, что зависит от него, а не от кого-то другого; важно лишь ни в коем случае не навлекать на себя ненависти подданных, как о том сказано выше».

«Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и неуклонная честность. однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг пальца; такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность.

Такой совет был бы недостойным, если бы люди честно держали слово, но люди, будучи дурны, слова не держат, поэтому и ты должен поступать с ними так же. А благовидный предлог нарушить обещание всегда найдется.

…Государю нет необходимости обладать всеми названными добродетелями, но есть прямая необходимость выглядеть обладающим ими.

Дерзну прибавить, что обладать этими добродетелями и неуклонно им следовать вредно, тогда как выглядеть обладающим ими — полезно. Иначе говоря, надо являться в глазах людей сострадательным, верным слову, милостивым, искренним, благочестивым — и быть таковым в самом деле, но внутренне надо сохранить готовность проявить и противоположные качества, если это окажется необходимо.

Итак, государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его не сорвалось слова, не исполненного пяти названных добродетелей. Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстает как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие, особенно благочестие.

Ибо люди большей частью судят по виду, так как увидеть дано всем, а потрогать руками — немногим. Каждый знает, каков ты с виду, немногим известно, каков ты на самом деле, и эти последние не посмеют оспорить мнение большинства, за спиной которого стоит государство.

О действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не спросишь, заключают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу. Какие бы средства для этого ни употребить, их всегда сочтут достойными и одобрят, ибо чернь прельщается видимостью и успехом, в мире же нет ничего, кроме черни, и меньшинству в нем не остается места, когда за большинством стоит государство».

«Государь, как отчасти сказано выше, должен следить за тем, чтобы не совершилось ничего, что могло бы вызвать ненависть или презрение подданных. Если в этом он преуспеет, то свое дело он сделал, и прочие его пороки не представят для него никакой опасности. Ненависть государи возбуждают хищничеством и посягательством на добро и женщин своих подданных. Ибо большая часть людей довольна жизнью, пока не задеты их честь или имущество; так что недовольным может оказаться лишь небольшое число честолюбцев, на которых нетрудно найти управу. Презрение государи возбуждают непостоянством, легкомыслием, изнеженностью, малодушием и нерешительностью. Этих качеств надо остерегатся как огня, стараясь, напротив, в каждом действии являть великодушие, бесстрашие, основательность и твердость. Решение государя касательно частных дел подданных должны быть бесповоротными, и мнение о нем должно быть таково, чтобы никому не могло прийти в голову, что можно обмануть или перехитрить государя.

В наши дни хорошо устроенным и хорошо управляемым государством является Франция. В ней имеется множество полезных учреждений, обеспечивающих свободу и безопасность короля, из которых первейшее — парламент с его полномочиями. Устроитель этой монархии, зная властолюбие и наглость знати, считал, что ее необходимо держать в узде; с другой стороны, зная ненависть народа к знати, основанную на страхе, желал оградить знать.

Однако он не стал вменять это в обязанность королю, чтобы знать не могла обвинить его в потворстве народу, а народ — в покровительстве знати, и создал третейское учреждение, которое, не вмешивая короля, обуздывает сильных и поощряет слабых. Трудно вообразить лучший и более разумный порядок, как и более верный залог безопасности короля и королевства.

Отсюда можно извлечь еще одно полезное правило, а именно: что дела, неугодные подданным государи должны возлагать на других, а угодные — исполнять сами».

«Государь должен также выказывать себя покровителем дарований, привечать одаренных людей, оказывать почет тем, кто отличился в каком-либо ремесле или искусстве. Он должен побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы одни благоустраивали свои владения, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие — открывали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами; более того, он должен располагать наградами для тех, кто заботится об украшении города или государства. Он должен также занимать народ празднествами и зрелищами в подходящее для этого время года. Уважая цехи, или трибы, на которые разделен всякий город, государь должен участвовать иногда в их собраниях и являть собой пример щедрости и великодушия, но при этом твердо блюсти свое достоинство и величие, каковые должны присутствовать в каждом его поступке».

«Итак, в заключение скажу, что фортуна непостоянна, а человек упорствует в своем образе действий, поэтому, пока между ними согласие, человек пребывает в благополучии, когда же наступает разлад, благополучию его приходит конец. И все-таки я полагаю, что натиск лучше, чем осторожность, ибо фортуна — женщина, и кто хочет с ней сладить, должен колотить ее и пинать, таким она поддается скорее, чем тем, кто холодно берется за дело. Поэтому она, как женщина, — подруга молодых, ибо они не так осмотрительны, более отважны и с большей дерзостью ее укрощают».

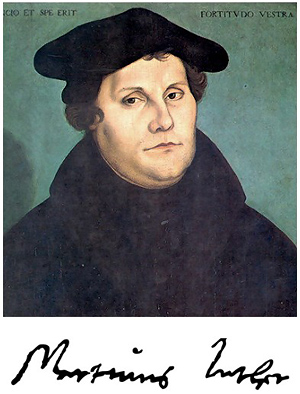

Отец Лютера из крестьянского рода, на медном руднике он немного разбогател и зажил бюргером в городке Мансфельд. Глядя на портрет его родителей невольно чувствуешь, насколько требовательными и жесткими были они по отношению к своему первенцу.

В тринадцать лет отправленный в школу в большой город, Мартин полной мерой испил горькую чашу всех человеческих бедствий — нищеты, холода, голода — и испил ее до дна. И если бы не жена купца, приютившая маленького школяра-оборвыша, ставшая ему названной матерью, неизвестно дожил ли бы Мартин до юности.

Он вырвался из нищеты и поступил в лучший тогдашний германский университет, Эрфуртский. Но законоведа из него не вышло, не лежала душа к изучению измышлений человеческих, она жаждала чего-то гораздо более глубокого.

Роясь однажды в старых книгах монастырской библиотеки, нашел он огромную, в кожаном, изъеденном червями, переплете пахнувшую мышами и плесенью, Библию. Очевидно, это был один из полных переводов на латынь Священного Писания, не признанных Церковью каноническим. И встреча с этой книгой изменила в его жизни все. Вскоре он постригся в монахи обители Братства отшельников св. Августина.

Но, чем дальше вчитывался Лютер в Писание, тем больше понимал, что его монашеские «подвиги веры» — посты, смирение, добровольно накладываемые на себя ограничения буквально во всем — ничуть не приближают его к Создателю. Он постоянно чувствовал себя в состоянии греха, ощущал себя невероятно слабым по отношению к Богу. Его сильная, тонко чувствующая натура искала пути к Творцу.

Тем временем, духовная карьера его развивалась более, чем успешно, и вскоре он становится доктором богословия, профессором Виттенбергского университета, смотрителем десятка окрестных монастырей, известным церковным проповедником. Его отправляют по делам августинского ордена в Рим, где он имеет возможность воочию убедиться в правдивости слухов о страшной развращенности высшего клира, в том, что жизнь папского двора не соответствует никаким христианским представлениям о праведности.

Но вряд ли многие видели то смятение духа, в котором пребывал этот внешне благополучный клирик. И вот, в который уже раз вчитываясь в Послания апостола Павла, Лютер внезапно увидел в них то, что до него еще не замечали: «Я понял, что божественную праведность мы получаем последствием самой веры в Бога и благодаря ей, тем самым милостивый Господь оправдывает нас последствием самой веры. … есть нечто несравненно более ценное и несравненно большее, чем все добрые дела, нечто, делающее человека добрым и благочестивым еще до того, как он будет делать добро; точно так же, как человек должен стать здоровым, прежде чем он сможет трудиться и выполнять тяжелую работу. Это великое и ценное нечто есть благородное Слово Божие, предлагающее нам Евангелие благодати Божией во Христе. Тот, кто слышит это и верит этому, становится хорошим и праведным».

При этой мысли Лютер, как он сказал, почувствовал, что он родился вновь и через открытые врата вступил в рай. Он нашел свою опору во взаимоотношениях с Творцом — и в жизни!

Однако в Церкви господствовал другой принцип: человек спасается через «добрые дела». И логичным проявлением этого принципа стала продажа согрешившим индульгенций.

Нуждавшийся в деньгах на строительство собора св. Петра в Риме папа Лев Х благословил широкую продажу индульгенций по всему христианскому миру. Архиепископ соседней с Виттенбергом области нуждался в деньгах не меньше папы — он только что купил за немалую сумму свою должность и влез в долги, которые нужно было отдавать. И он нанял доминиканского монаха с ловко подвешенным языком, который начал очень успешно продавать папские индульгенции. При этом в рекламе своего «товара» он допускал такие «вольности», что для Лютера это оказалось непереносимо.

И он не выдержал. 31 октября 1517 года Лютер прибивает на всеобщее обозрение к церковным дверям бумагу со своими 95 тезисами против продажи индульгенций:

«Вечному осуждению подвергаются те, кто учит, и те, кто верит, будто бы Отпущением грехов люди спасаются»

«Должно учить христиан идти за Христом, Вождем своим, через муку смерти и ада, а не успокаиваться в безопасности ложного мира»

Если гуманисты, которые и раньше возражали против индульгенций, рассматривали их с «общечеловеческой» точки зрения, то Лютер выступил против них с точки зрения ученого-богослова — и это было для Рима гораздо серьезней и опасней. Ведь из убеждения, что человек спасется только через веру, следовало, что единственным источником веры является Библия, и что уверовавший человек сам, без Церкви, становится священником, имеющим непосредственную связь с Богом.

И когда все поняли, что сказал Лютер, что следует из главной его мысли, вокруг него словно поднялся ураган, которого поначалу испугался сам проповедник: «С трепетом и ужасом смотрел я, бедный монах, на это дело мое. Я кинулся в него, очертя голову и не рассчитав последствий… Я неосторожно восстал на Папу, которого до тех пор чтил благоговейно».

А Папе было легче сжечь этого еретика, чем ответить на его вопросы. Но долго копившееся возмущение порядками в Церкви, выплеснувшееся, наконец, наружу, оказалось столь широким, а в Германии столь всеобщим, что тронуть Лютера не посмели. Его вызывали на диспуты, от него требовали отречься — Лютер был неколебим. При этом был он «изможденный, истощенный трудом и заботами, так худ, что, кажется, можно бы пересчитать все его кости… голос у него звонкий и проникающий в сердце… обращение любезно и ласково, нет в нем ничего унылого или надменного».

Наконец, папа отлучил его от Церкви. В ответ Лютер при большом стечении народа совершил то, чего не было еще в христианском мире — он сжег на костре книги Римского Канонического Права и папские Декреталии, а заодно и папскую буллу об отлучении. «Жребий брошен. Я презираю ярость и милость Рима; я не помирюсь с ним во веки веков, наступил конец смирению», «Прощай, Рим распутный и богохульный!»

После последней попытки добиться от Лютера отречения перед императором и всеми германскими князьями в Вормсе, когда он уже покинул город, его телегу в лесу окружил отряд всадников и привез в затерянный в лесу замок. Там вместо монашеской рясы ему выдали новую одежду и стали называть новым именем — так Лютера спасал его покровитель имперский князь Фридрих Мудрый. И было от чего спасать — император объявил отпадшего от Церкви монаха вне закона, и теперь его мог всякий убить безнаказанно и даже получить за это награду.

И здесь, заточенный в лесном замке, Лютер начал дело, которое, вне зависимости от отношения к его учению, прославило его в истории христианства, — он начал переводить Новый завет с древнееврейского на немецкий язык: «Это — великое и святое дело… нужное всем для спасенья… Я надеюсь дать моей Германии перевод лучше латинского».

Без малого полторы тысячи лет Писание оставалось «внутренним делом» Церкви — Книга существовала только в переводе на латынь, читать ее можно было только в церкви или в монастырских библиотеках. Все предшествующие века она была недоступна «простецам», подавляющему большинству христиан. Среди ученого слоя духовенства считалось, что «надо читать Отцов Церкви: они извлекли из Писания мед истины, а само оно производит лишь смуты и распри». Евангелие оставалось в течение многих веков почти неизвестной книгой. Лютер был первым, кто сделал его общедоступным — для любого немца, а затем через короткое время переводы появились и на всех европейских языках.

Но едва этот труд был закончен, отовсюду стали доноситься страшные вести: появились новые пророки «протестанства» и они поднимают крестьян на расправы над духовенством и дворянами: «Подымайтесь, братья, если хотите, чтобы поднял вас Бог. Начинайте битву Господню, ибо час наступил… Вся Германия, Франция, Италия уже поднялись… Бей, бей, бей!.. Куй железо, пока горячо, — Ринк-ранк! Ринк-ранк! Раздувай огонь, не давай мечу простыть от крови, не щади никого… Бей, бей, бей!», «Всех богатых и сильных мира сего надо избивать, как бешеных собак».

Лютер бросается в Виттенберг, неделю проповедует с церковной кафедры — и ему удается в своем городе утишить надвинувшуюся бурю. Но что может сделать один человек с выпущенными на волю демонами!? — Восстание заполыхало чуть ли не по всей Германии, и во главе его стояли люди, начитавшиеся Библии и требующие, чтобы мир стал похож на самую раннюю общину христовых апостолов — «Все да будет общим!».

Ответ Лютера на призывы «пророков» из обложенного восстаниями Виттенберга был не менее эмоциональным: «Всякий бунтовщик есть бешеная собака: если ты ее не убьешь, то она тебя укусит… Надо убивать восставших, как бешеных собак… Бей, коли, души, руби, кто может!». Были разрушены, разграблены и залиты кровью сотни монастырей и замков. Не менее зверской была и расправа над восставшими. И во всем случившемся и те, и другие винили одного человека — Лютера…

«Лютер погрузил всю Германию в такое безумие, что надежда не быть убитым кажется нам уже спокойствием и безопасностью», — писал один гуманист; «Главная причина восстания — нападение Лютера на Папу и императора. Ты не хочешь признать этих бунтовщиков своими учениками, да они-то тебя признают своим учителем» — писал ему другой. «Лютер сам хуже всех восставших крестьян вместе взятых», — вторил им германский герцог. — «Ветви, от коих родилось восстание, рубить, щадя ствол, — бессмысленно».

Трудно говорить о последних двадцати годах его жизни. Они не отмечены яркими событиями, головокружительными открытиями или судьбоносными решениями. Лютер снял монашескую рясу и облачился в профессорскую мантию. Он женился — не по любви, а, скорее, исполняя гражданский долг. По этому поводу он писал: «Брачная любовь — такая же для нас необходимость, как пить, есть, плевать и облегчать желудок» и «Только женись, и самые глубокие мысли твои сделаются плоскими… Кто женится, тот увидит конец своих счастливых дней». Тем не менее, брак этот по общим меркам оказался удачным, хотя материально семья жила трудно — Лютер упорно отказывался получать деньги за свою священническую работу и плату за свои сочинения, издававшиеся повсюду баснословными тиражами.

Нашли болезни, мучившие его все эти годы, он погрузнел, обрюзг и в нем, на самом деле еще совсем не старом, трудно было узнать того тонкого, звонкоголосого пророка новой истины с горящим взглядом. Все чаще он погружался в состояние, которое мы сейчас называем депрессией.

Он по прежнему оставался высшим моральным авторитетом для всех своих бесчисленных последователей во всей Европе. Но он мало вмешивался уже «громовым гласом» в события, предпочитая смотреть на них со стороны и предоставляя им идти своим чередом. Глядя на то, во что постепенно превращается созданное им «протестантское» движение, Лютер, очевидно, имел много поводов вспоминать строки библейского Эклезиаста. Сам же он предпочитал выражать свое отношение к происходящему более «по-крестьянски»: «Мир, как пьяный мужик на лошади: сколько ни подсаживай его с одного бока в седло, — все валится на другой бок»…

Горячая вера, которой только и может спастись человек, у его учеников резко остужается разумом. Они стремятся сгладить лютеровы «взрывы», свести в его учении все трудное и глубокое к плоскому и легкому. Они стремятся сделать из Евангелия «христианство без Откровения», «религию честных людей», они хотят дать человечески-разумное истолкование всего, что в христианстве — безумно-божественно. «Чтобы сделаться христианином достаточно быть добрым, чистым и простым человеком; эти качества равняют человека с Христом» — удобное и безопасное, «обезвреженное», образумленное от «безумья Креста» христианство…

Но с другой стороны, как только, горячая, раскаленная вера перехлестывает разум, случаются вещи поистине безумные, такие, как Мюнстерская коммуна…

Что со всем этим делать, Лютер не знал: «Лучше бы мне никогда ничему не учить, ничего не проповедовать… Тщетно я трудился — весь труд мой даром пропал», «Если бы я знал в начале проповеди, какие враги Слова Божия люди, то молчал бы и сидел смирно», «Сколько лжебратьев, отпавших от Церкви! Всякий маленький грамматик, крошечный философ только и мечтает о новых учениях… Какое смятение! Никто ни у кого не учится; всякий хочет быть сам учителем… О, какое жалкое падение Церкви…»

«Я стар и очень устал… Но все еще нет мне покоя, потому что диавол неистовствует, и человечество так озверело, что мир погибает», «Ох, как я устал, как я устал!.. Будь что будет, пропадай все!», «Наступят дни, когда так скверно будет жить на земле, что люди со всех концов мира будут вопить: «Господи, скорей бы конец!». Нет, пусть уж лучше все сразу кончится Страшным Судом… О, как бы я хотел, чтобы завтра же наступил конец мира!»…