Хозяевами обширной степи с 11 века от Иртыша до Дуная были половцы (куманы, кипчаки), на Руси ее так и называли — Степь Половецкая. Эти кочевники «переваривали» всех пришельцев, они растворили даже монголов, они дали начало современным татарам, башкирам, карачаевцам, кумыкам, каракалпакам, казахам и многим другим народам.

Рабы-половцы, которыми на своих невольничьих рынках торговала «Золотая» Орда, охотно покупались мусульманскими правителями Египта, в цене были и грузинские, абхазские, черкесские пленники. Их обращали в ислам, обучали в закрытых лагерях-интернатах военному делу и составляли из них султанскую гвардию. Со временем эта гвардия стала столь многочисленной и влиятельной, что она покончили со старой (курдской) династией и последующие египетские правители стали выдвигаться только из среды мамлюков, как называли эту гвардейскую касту.

Один из первых мамлюкских султанов Египта, купленный рабом в Средней Азии, Кутуз, вместе со своим лучшим военачальником половчанином Бейбарсом получили от командующего ближневосточным походом монголов Хулагу ультиматум, на который ответили жестко и однозначно — казнью монгольских послов. Но тут до ставки Хулагу добрался гонец из Каракорума с вестью, что его брат, великий хан, умер, и чингизид с частью войск кинулся в столицу монгольской империи бороться за трон империи. Мамлюки выступили из Каира навстречу противнику. Крестоносцы Палестины в предстоящей схватке выбрали нейтралитет, но разрешили мамлюкско-египетскому войску пройти через свои территории по побережью. Монгольский корпус и египетские войска встретились близ Назарета. Монголов притворным отступлением завлекли в засаду, где на них с трех сторон напали мамлюки — победа была полной.

Но обещанный ему перед сражением город Бейбарс не получил. Оскорбленный вероломством султана, на обратном пути он составил заговор, убил Кутуза и стал султаном сам (1260).

Бейбарс был половцем из причерноморских степей. Там в одной из стычек с булгарами его захватили в плен и продали в рабство. Его купил мамлюкский эмир и отдал в обучение в лагерь на одном из нильских островов. Его выдающиеся воинские способности были замечены султаном-курдом и он стал во главе его телохранителей. Сменивший его султан своим пренебрежением к своим рабам-мамлюкам вызвал их возмущение и они во главе с Бейбарсом убили его. Поставленный ими следующий султан, мамлюк-туркмен, проиграл в борьбе со своими эмирами и также был убит. И лишь после убийства нового правителя, Кутуза, при султане Бейбарсе в мамлюкском Египте установилась на время твердая власть.

Бейбарс наладил отношения с Волжской («Золотой») Ордой, враждовавшей с новым великим ханом Хулагу, с отвоевавшими Константинополь византийцами. И через два года после захвата трона Бейбарс начал регулярные нападения на территории крестоносцев. Сначала его войска разоряли окрестности городов-крепостей, а затем наступила пора штурмов их стен. Последовательно и методично Бейбарс осаждал и брал замок за замком, и через десять лет непрерывной войны все было кончено — у крестоносцев больше не осталось укрепленных пунктов в Палестине.

В 1277 году Бейбарс умер, ошибочно выпив кумыс с ядом, которым хотел отравить одного из своих противников-эмиров.

Независимый мамлюкский султанат в Египте существовал около трех веков, но и после завоевания его Османской турецкой империей в 16 веке мамлюки оставались там самым влиятельным слоем. Конец мамлюкскому правлению наступил после разгрома их армии Наполеоном в Битве при пирамидах (1798) и почти поголовного истребления их османским пашой (1811).

Все войны, казни, убийства, заговоры, перевороты, которыми была наполнена история мамлюкской власти, практически никак не сказывались на жизни коренного населения Египта, которое по-прежнему жило в регулярно затопляемой нильской долине так же, как и тысячи лет при фараонах, греках, римлянах, византийцах, роя каналы и собирая на иле Великой реки огромные урожаи. [Кстати, самый древний в стране «ниломер», фиксирующий ежегодные паводки Нила, находился (и продолжает находиться) на том самом острове в Дельте, где обучались военному искусству новые иноземные рабы, готовящиеся стать мамлюками…]

После завоевания монголами Китая и Кореи на востоке оставалась последняя непокоренная страна — Япония. Но Японские острова были отделены от континента морем, поэтому монгольский хан (внук Чингиз-хана Хубилай) вначале попробовал договориться с японцами «по-хорошему».

«Помазанный небом, Великий монгольский император шлёт письмо правителю Японии. Мелкие суверенные государства, имеющие границу по берегу, исстари стремятся поддерживать дружеские отношения. С тех пор, как мой предок получил небесную власть, бесчисленные княжества Корё стремились оспаривать наше превосходство, а теперь благодарят за прекращение огня и за возрождение их страны, начавшегося с моего восхождения на трон. Мы как отец и сын. Мы думаем, вам это уже известно. Корё — мои восточные владения. Япония была в союзах с Корё и, иногда, Китаем, с самого основания вашей страны; однако Япония не присылала послов с тех пор, как я занимаю трон. Это крайне расстраивает. Посему мы шлём письмо с выражением наших желаний. Нам следует войти в дружеский контакт. Мы считаем, что все страны являются членами одной семьи. Никто не желает поднимать оружие».

С таким посланием представители Великого хана отправлялись в Японию не раз, но ни одно посольство не привезло какого бы то ни было ответа. И монголы в Корее начали строить флот вторжения.

На 300 больших весельных кораблях и 500 мелких судах 23 тысячи воинов отправились в последний восточный поход. Они высадились на острове Цусима, где жесточайшим образом расправились с населением, а затем направились к главному японскому острову — Кюсю, на котором высадился их передовой отряд, вступивший в схватку с самураями.

На Японию никто никогда не нападал, все вооруженные конфликты были для них делами местными, междоусобными. Поэтому манера ведения боя монголами была для японцев неожиданной: «Согласно нашей манере вести битву, мы сначала называем противника по имени и перечисляем его титулы, а затем сражаемся с ним один на один. Но монголы не обращали никакого внимания на этикет. Они бросались в резню, хватали отбившихся от войска и убивали их». Неизвестны были японцам и монгольские способы управления боем с помощью колоколов, барабанов и определенных криков. Впервые они столкнулись и с лучниками, одновременно выпускающими «дождь» стрел. Японцам также не приходилось доселе бороться со столь большими силами противника, поэтому ни один военачальник не имел опыта управления большим числом воинов.

Но природа была на стороне японцев. Около полуночи страшный шторм заставил монгольских командиров повременить с главной высадкой, а потом и броситься прочь от коварных берегов. Корабли, не успевшие отступить в открытое море, были разбиты о скалы. Гибель флотилии довершили небольшие верткие японские суда с самураями на борту. В ту ночь монголы потеряли около 200 кораблей…

Семь лет понадобилось монгольскому хану для того, чтобы не только восполнить потери первой экспедиции, но и построить невиданную по тем временам армаду кораблей для завоевания Японии. В портах Китая и Кореи было сосредоточено 4400 больших судов, готовых взять на борт в общей сложности 140 000 монгольских, китайских и корейских воинов [превзойти силы монгольского вторжения в Японию смогла только высадка союзников в Нормандии в 1944 году]. Но построить настоящие — килевые — морские суда, было сложно, поэтому, в основном, это были плоскодонные грузовые баржи, рассчитанные на тихую погоду.

Одновременно хан не оставлял надежд заполучить Японию, не доводя дело до вторжения и слал на острова одно за другим посольства. Но на этот раз ответ японцев был другим — послам рубили головы.

Второе вторжение развивалось по точно такому же сценарию, как и первое — разорение по пути малых островов, попытка высадки на Кюсю, отраженное самураями, поспешное бегство на суда из-за начавшегося сильнейшего тайфуна… Только жертв среди нападавших было гораздо больше — грузные плоскодонные суда, успевшие отойти от берега, оказывались на огромных волнах и переворачивались одно за другим, топя в пучине всех, кто был на борту…

Японцы назвали тайфуны, дважды на их глазах уничтожившие армии вторжения, «божественным ветром» (камикадзе), потому что ничем иным, кроме вмешательства покровителей страны свыше, объяснить это чудо было невозможно…

Мамлююки — отборные войска египетских мусульманских правителей, их гвардия, которая на протяжении многих веков набиралась и обновлялась весьма своеобразным путем.

На невольничьих рынках покупались подростки и юноши из тех народов, воины которых считались самыми храбрыми и умелыми бойцами — половцы, грузины, армяне, черкесы. Их обращали в ислам и отправляли на воспитание и обучение на один из нильских островов. В комплекс военной и физической подготовки входила стрельба из лука, фехтование, обращение с копьем, борьба. По окончании этой школы уже подготовленные воины-мамлюки поступали на службу в султанскую гвардию и в отряды эмиров.

В 13 веке мамлюки, осознавшие свою силу, установили в Египте собственное правление, которое фактически не прервалось и после завоевания страны Османской империей в 16-м веке. Мамлюки, побежденные Наполеоном и подвергшиеся резне по приказу османского паши, исчезают с политической и военной сцены только в начале 19 века.

Все знают о церковном расколе христианства 1054 года, приведшем к образованию самостоятельных Восточной (православной) и Западной (католической) Церквей. Все знают также и о расколе в Западной церкви 16-го века, давшем начало протестантизму. Но был еще один великий древний раскол, породивший ныне почти заглохшую ветвь христианства, которую называют «несторианством».

В первые века христианства, когда создавались самые основы вероисповедания, этой работой занимались в двух главных богословских центрах — в Александрии (Египет) и в Антиохии (в Малой Азии). Нужно было осознать, понять многие очень важные для вероисповедания вещи — кем был Иисус, как, каким образом сочетались в Нем божественное и человеческое начала, кого родила Мария — Бога или человека, Богом или человеком совершались его поступки в земном существовании, кого распяли на кресте. По всем этим вопросам у двух богословских школ сложились разные представления.

На церковных соборах в 5-м веке победило представление о Христе, разработанное Александрийской богословской школой, а взгляды Антиохийской школы, которую возглавлял константинопольский архиепископ Несторий, были отвергнуты и осуждены. В Византии начались гонения на несториан, которые постепенно уходили на Восток, где преобладала антиохийская богословская традиция.

Века абсолютного церковного необщения и труднопреодолеваемые расстояния сделали свое дело — о несторианах в западной части Евразии просто забыли. А они не только продолжали существовать, но своей миссионерской работой разнесли веру в Иисуса Христа по огромным пространствам Азии. Бывали даже времена, когда христиан несторианского толка в Азии было больше, чем католиков и православных вместе взятых. Несторианские миссионеры дошли до Средней Азии, Персии, Индии, Китая, Японии. Среди обращенных ими были ханы, их семьи и советники, вожди племен и рядовые кочевники, крестьяне и чиновники…

Но постепенно влияние христианства на Востоке стало убывать. Несторианское миссионерство запретили в Китае, западнее возобладал ислам, повсеместно начались гонения, Тамерлан устроил резню несториан. И несторианство зачахло.

Осталась лишь красивая легенда о том, что где-то далеко-далеко на Востоке существует христианское государство «пресвитера Иоанна», где все устроено по-справедливости. Оттуда однажды даже письмо получили (поддельное, разумеется).

Ныне оно сохраняется лишь в Ассирийской церкви Востока (Иран, Ирак, Сирия).

В 8-м веке шиитская ветвь ислама раскололась. Шестой шиитский имам лишил своего сына Исмаила, известного своим непримиримым, агрессивным отношением к соседям-суннитам, права наследовать титул. Вскоре Исмаил умер, подозревали убийство. Но в среде его приверженцев появилось и окрепло верование, что Исмаил не умер, а перешел в «скрытое» состояние и в определенный час явится в виде Махди, Мессии перед концом этого мира.

В исламском мире исмаилитов считали опаснейшими еретиками и при любом удобном случае жестоко преследовали.

Со временем исмаилитское движение укрепилось и разрослось, его приверженцы набирали силу. Они развернули хорошо законспирированную разветвленную сеть проповедников нового учения на территориях Ливана, Сирии, Ирака, Персии, Северной Африки и Средней Азии. Их восстание 10-го века в Северной Африке породило новое государство — Фатимидский халифат, который охватывал весь Магриб. Исмаилиты-фатимиды завоевали и Египет, в котором основали свою столицу — Каир. Их халифат распался, будучи завоеван Саладином.

Другое исмаилитское государство было создано в Иране, в горах, недалеко от южного побережья Каспийского моря. Его создал Хасан ибн Саббах, личность весьма примечательная.

Молодой шиит, строгий, аскетичный, которого проповедник обратил в свою веру, едет в исмаилитский Египет — учиться. А возвратившись, начинает постепенно создавать собственное государство… Он выбрал небольшую, но неприступную горную крепость Аламут, предварительно наводнил ее исмаилитами, потом вошел в нее, выписал коменданту обязательство на три тысячи золотых динаров и выпроводил его за ворота. Потом его приверженцы оккупировали в этом горном районе еще ряд крепостей и городов.

За все 35 лет жизни в Аламуте Хасан ибн Саббах ни разу не спустился с утёса и только дважды поднялся на крышу своего дома, всё время проводя за постом, молитвой, чтением книг, разработкой своего учения и государственными делами.

Ибн Саббах установил в Аламуте для всех без исключения суровый образ жизни. Он наложил строжайший запрет на любое проявление роскоши. За малейшее отступление от его порядков ослушникам грозила смертная казнь. В этом он был последователен и жесток — по одному подозрению в нарушении установленных им законов он казнил собственного сына.

К «Нашему Господину», как называли ибн Саббаха, стекалось множество приверженцев, и он направил их религиозный энтузиазм на постройку новых дорог и крепостей — и со временем в Иранском нагорье была создана система укреплений, которая надежно защитила исмаилитское государство.

Ибн Саббах собрал в стенах крепости знаменитых ученых — астрологов, алхимиков, математиков и философов — которые занимались там своими исследованиями, создал в своем горном гнезде богатейшую библиотеку.

Небольшое исмаилитское государство стало широко известно и мрачно-знаменито во всем тогдашнем мире благодаря своему уникальному способу защиты — убийствам властителей, которые могли быть ему опасными.

Была создана система подготовки террористов-смертников, которые показательно устраняли тех, от кого зависело принятие важных политических решений — и ни высокие стены дворцов и замков, ни огромная армия, ни преданные телохранители не могли ничего противопоставить вездесущим убийцам. Говорят, их подготавливали к убийствам с помощью наркотика, гашиша, и называли хашишинами, ассасинами.

Возможно, эти страхи были преувеличенными, но с той поры слово «ассасин» приобрело в итальянском, французском и других европейских языках значение «убийца»…

Государство, созданное ибн Саббахом, просуществовало около двухсот лет и, когда к нему подошли монголы, все его крепости сдались им почти без боя.

Великий хан Мунке одновременно с походом на Южный Китай решил покорить власти монголов Персию, Ирак, Сирию и Египет. Этот поход он поручил своему брату Хулагу.

Очень кстати в Каракорум пришли жалобы на действия багдадского халифа и на государство исмаилитов на севере Ирана. Были ли эти жалобы в действительности, уже не так важно — главным было то, что они пришли из богатейшего района Евразии, который давно намечался в качестве цели монгольского наступления.

Женой Хулагу была внучка давнего союзника Чингиз-хана Тоорила, принявшая христианство несторианского толка. Влияние этих христиан в монгольской верхушке было настолько значительным, что некоторые историки даже называли монгольскую экспансию на Ближний Восток «Жёлтым крестовым походом».

На пути следования монгольской армии, численность которой оценивается в 170 тысяч бойцов, была проведена тщательная подготовка: через реки наведены мосты, исправлены дороги; племена, кочевавшие на территории, через которую должна была двигаться армия, согнаны со своих мест; заготовлены огромные склады продовольствия и фуража.

Первой целью стало разрушение государства исмаилитов. Неожиданно задача оказалась не слишком трудной — крепости открывали ворота и сдавались при первом же появлении монголов (несколько лет осады понадобилось лишь для одной из их горных крепостей). Предполагают, что в них была сильная «промонгольская» партия. Но это вряд ли. Скорее всего, условия существования в таком государстве давно перестали ощущаться населением как справедливые, и желания упорно защищать его уже не было.

Дальше на западе лежали земли Багдадского халифата. Некогда богатое и могущественное, это мусульманское государство одряхлело и ослабело, у него даже не оказалось денег на наемную армию. Багдад был окружен и после непродолжительной осады взят. В начавшемся избиении его жителей монголы пощадили лишь христиан и иудеев. Сдавшийся в плен халиф показал тайное место, где хранилась казна государства, но и этим не купил себе жизни, и был казнен. После этого в ханскую ставку потянулись мусульманские правители, до владений которых завоеватели еще не добрались, чтобы выразить Хулагу свою покорность.

Далее армия монголов перешла Евфрат и подошла к древнейшему городу Алеппо. Вместе со своими христианскими союзниками — армянским царем и крестоносным королем Антиохии — Хулагу сломил сопротивление гарнизона и устроил шестидневную резню населения, после чего разделил окрестные земли между своими христианскими союзниками. Дамаск сдался без боя.

Но в этот момент до ставки Хулагу доскакал гонец с известием о смерти Великого хана Мунке. Хулагу, предвидя ожесточенную междоусобицу, тут же повернул тумены назад. Он оставил в Палестине лишь одного своего военачальника с небольшим монгольским отрядом. Через некоторое время он, нарушив приказ хана, вторгся в Египет и столкнулся с армией мамлюков. В ожесточенном сражении победа осталась за мамлюками. Монгольского командира, попавшего в плен, они казнили.

Огромное государство, появившееся в результате похода монголов Хулагу, просуществовало чуть более девяноста лет.

В круг сойдясь, оплевывать друг друга…

Дмитрий Кедрин

Жизнь, судьба этого человека — настоящий приключенческий роман, полный превратностей и неожиданных поворотов в самых разных концах тогдашнего мусульманского мира.

Родившийся на юге Персии в городе Ширазе, Саади получил строгое суфийское воспитание, которое дал ему сам правитель города. Но перед самым нападением на город монголов, Саади успевает бежать — в Северную Индию. А там господствовала враждебная исламу религия — зороастризм, огнепоклонничество. Саади, опасаясь за свою жизнь, для виду обращается в эту религию, но все равно попадает в тюрьму. Убив камнем жреца-охранника, Саади, скрываясь, бежит в места, где ему снова можно стать мусульманином — в Аравию, в Мекку, где становится странствующим проповедником Он блестяще знает арабский (его родной язык — персидский, фарси) и проповедует в Сирии, до тех пор, пока его не охватило томление от столь активной жизни. Он идет в Иерусалим и уединяется в его пустынных окрестностях. Но уйти от мира не удается и здесь — его ловят крестоносцы и рабом продают на строительство прибрежной крепости. Однако и рытье окопов там не продлилось долго — его замечает один богач и выкупает из рабства. Но оказывается, что его намерения не слишком бескорыстны — он заставляет Саади жениться на своей дочери, уродливой и отличающейся скверным характером. Спасаясь от этой новой напасти, Саади тайно бежит в Магриб, Северную Африку. Его тянет домой, но как же далеко от родины он забрался! Саади садится на корабль, идущий в Малую Азию, а там, пройдя еще две тысячи километров, оказывается, наконец, в родном Ширазе — круг его путешествий окончен. Он уходит в суфийский монастырь — и «большие люди» города за честь почитают посетить там шейха Саади…

По дальним странам мира я скитался,

Со многими людьми я повстречался,

И знанье отовсюду извлекал,

Колосья с каждой жатвы собирал.

Но не встречал нигде мужей, подобных

Ширазцам, – благородных и беззлобных.

Стремясь к ним сердцем, полон чистых дум,

И Шам покинул я, и пышный Рум.

Но не жалел, прощаясь с их садами,

Что я с пустыми ухожу руками.

Дарить друзей велит обычай нам,

Из Мисра сахар в дар везут друзьям.

Ну что ж, хоть сахару я не имею,

Я даром слаще сахара владею,

Тот сахар в пищу людям не идет,

Тот сахар в книгах мудрости растет.

Когда я приступил к постройке зданья,

Воздвиг я десять башен воспитанья.

Одна – о справедливости глава,

Где стражи праха божьего – слова,

Благотворительность – глава вторая,

Велит добро творить, не уставая.

О розах – третья, об огне в крови,

О сладостном безумии любви.

В четвертой, в пятой – мудрость возглашаю,

В шестой – довольство малым прославляю,

В седьмой – о воспитанье говорю,

В восьмой – за все судьбу благодарю.

В девятой – покаянье, примиренье,

В главе десятой – книги заключенье.

В день царственный, в счастливый этот год –

На пятьдесят пять свыше шестисот.

В день, озаренный праздника лучами,

Наполнился ларец мой жемчугами,

Я кончил труд, хоть у меня была

В запасе перлов полная пола.

Душа еще даров своих стыдится,

Ведь с перлами и перламутр родится.

Средь пальм непревзойденной высоты

В саду растут и травы и кусты.

И к недостаткам моего творенья,

Надеюсь, мудрый явит снисхожденье.

Плащу, что из парчи бесценной шьют,

Кайму из грубой бязи придают.

Нет в этой книге пестроты сугубой,

Ты примирись с ее каймою грубой.

Я золотом хвастливо не блещу,

Сам, как дервиш, я милости ищу.

Слыхал я: в день надежды и смятенья

Аллах дурным за добрых даст прощенье.

Дурное услыхав в моих словах,

Ты поступай, как повелел Аллах.

Коль будет бейт один тебе по нраву,

Прочти всю книгу, истине во славу.

Мои стихи, ты знаешь, в Фарсистане,

Увы, – дешевле мускуса в Хотане.

Свои грехи я на чужбине скрыл

И в этот гулкий барабан забил.

И, шутки ради, розу Гулистану

Я приношу, а перец – Индостану.

Так – финик: мякоть у него сладка,

Да косточка внутри ее крепка…

Прекрасны дни влюбленных, их стремленья

К возлюбленной, блаженны их мученья.

Прекрасно все в любви – несет ли нам

Страдания она или бальзам.

Влюбленный власть и царство ненавидит,

Он в бедности свою опору видит.

Он пьет страданий чистое вино;

Молчит, хоть горьким кажется оно.

Его дарят похмельем сладким слезы.

Шипы – не стражи ли царицы розы?

Страданья ради истинной любви

Блаженством, о влюбленный, назови!

Вьюк легок опьяненному верблюду,

Стремись, иди к единственному чуду!

Не сбросит раб с себя любви аркан,

Когда огнем любви он обуян.

Живут в тиши печального забвенья

Влюбленные – цари уединенья.

Они одни сумеют повести

Блуждающих по верному пути.

Проходят люди, их не узнавая,

Они как в мире тьмы – вода живая,

Они подобны рухнувшим стенам

Снаружи. А внутри – прекрасный храм.

Они, как мотыльки, сжигают крылья,

И шелкопряда чужды им усилья.

У них всегда в объятьях красота,

Но высохли от жажды их уста.

Не говорю: источник вод закрыт им,

Но жажду даже Нил не утолит им.

Из тучи капля к долу устремилась

И, в волны моря падая, смутилась:

“Как я мала, а здесь простор такой…

Ничто я перед бездною морской!”

Она себя презрела, умалила;

Но раковина каплю приютила;

И перл, родившийся из капли той,

Царя венец украсил золотой.

Себя ничтожной капля та считала

И красотой и славой заблистала.

Смиренье – путь высоких мудрецов,

Так гнется ветвь под тяжестью плодов.

Мудрец Лукман был черен, как арап,

Невзрачен, ростом мал и телом слаб.

Приняв за беглого раба, связали

Вождя людей и строить дом пригнали.

Хозяин издевался над рабом;

Но в год ему Лукман построил дом.

И тут внезапно беглый раб вернулся,

Хозяин все узнал и ужаснулся.

Валялся у Лукмана он в ногах.

А тот, смеясь: “Что мне в твоих слезах?

Как я свою обиду вмиг забуду?

Твою жестокость, век я помнить буду!

Но я тебя прощаю, человек.

Тебе – добро, мне – выучка навек.

Теперь ты в новом доме поселился,

Я новой мудростью обогатился:

Раб у меня есть; и я жесток с ним был,

Работой непосильною томил.

Но мучить я его не буду боле, –

Так тяжко было мне в твоей неволе”.

Кто сам не знает, что такое гнет,

Тот состраданья к слабым не поймет.

Ты оскорблен правителем законным?

Не будь же груб с бесправным подчиненным!

Как тут Бахрамовых не вспомнить слов:

“Не будь, правитель, к подданным суров!”

Жил в Исфагане войска повелитель,

Мой друг – отважный, дерзостный воитель.

Всю жизнь он воевать был принужден,

Был город им и округ защищен.

С утра, разбужен шумом, ратным гулом,

Его в седле я видел с полным тулом.

Он львов отважным видом устрашал,

Быков рукой железной поражал.

Когда стрелу во вражий строй пускал он,

Без промаха противника сражал он.

Так лепесток колючка не пронзит,

Как он пронзал стрелой железный щит.

Когда копье бросал он в схватке ратной,

Он пригвождал к челу шелом булатный.

Как воробьев, он истреблял мужей;

Так саранчу хватает муравей.

Коль он на Фаридуна налетел бы,

Тот обнажить оружье не успел бы.

С его дороги пардус убегал,

Он пасти львов свирепых раздирал.

Схватив за пояс вражьих войск опору –

Богатыря он подымал на гору.

Он настигал врага быстрей орла

И разрубал секирой, до седла.

Но в мире был он добрым и беззлобным,

Нет вести ни о ком ему подобном.

Он с мудрыми учеными дружил

В те дни, как лучший друг он мне служил.

Но вот беда на Исфаган напала,

Судьба меня в иной предел угнала.

В Ирак ушел я, переехал в Шам,

И прижился я, и остался там.

Я жил в стране, где помнили о боге

В заботах, и надежде, и тревоге.

Довольство там царило и покой.

Но потянуло вдруг меня домой.

Пути судьбы затаены во мраке…

И снова очутился я в Ираке.

В бессоннице я там обрел досуг.

Мне вспомнился мой исфаганский друг.

Открылась память дружбы, словно рана:

Ведь с одного с ним ел я дастархана*.

Чтоб повидать его, я в Исфаган

Пошел, найдя попутный караван.

И, друга увидав, я ужаснулся:

Его могучий стан в дугу согнулся.

На темени – седины, словно снег;

Стал хилым старцем сильный человек.

Его настигло небо, придавило,

Могучей длани силу сокрушило.

Поток времен гордыню преломил;

Главу к коленям горестно склонил.

Спросил я: “Друг мой, что с тобою стало?

Лев превратился в старого шакала”.

Он усмехнулся: “Лучший божий дар

Я растерял в боях против татар.

Я, как густой камыш, увидел копья,

Как пламя, стягов боевых охлопья.

Затмила туча пыли белый свет

И понял я: мне счастья больше нет.

Мое копье без промаху летало,

Со вражеской руки кольцо сбивало.

Но окружил меня степняк кольцом,

Звезда погасла над моим челом.

Бежал я, видя – сгинула надежда,

С судьбой сражаться выйдет лишь невежда.

Ведь не помогут щит и шлем, когда

Погаснет счастья светлая звезда.

Когда ты ключ победы потеряешь,

Руками дверь победы не взломаешь.

На воинах моих была броня

От шлема мужа до копыт коня.

Как только рать туранская вспылила,

Вся поднялась на битву наша сила.

Мы молнии мечей, – сказать могу, –

Обрушили на войско Хулагу.

Так сшиблись мы, – сказать хотелось мне бы, –

Как будто грянулось об землю небо.

А стрелы! Как от молний грозовых,

Нигде спасенья не было от них.

Арканы вражьи змеями взлетали,

Сильнейших, как драконы, настигали.

Казалась небом степь под синей мглой,

Во мгле мерцал, как звезды, ратный строй.

Мы скоро в свалке той коней лишились

И, пешие, щитом к щиту сразились.

Но счастье перестало нам светить,

И наконец решил я отступить.

Что сделать сильная десница может,

Коль ей десница божья не поможет?

Не дрогнули мы, не изнемогли –

Над нами звезды бедствия взошли.

Никто из боя не ушел без раны,

В крови кольчуги были и кафтаны.

Как зерна, – прежде в колосе одном, –

В тумане мы рассыпались степном.

Рассыпались бесславно те, а эти,

Как стая рыб, к врагу попали в сети.

Хоть наши стрелы сталь пробить могли,

Ущерба степнякам не нанесли.

Когда судьбы твоей враждебно око,

Что щит стальной перед стрелою рока?

Что воля перед волею судьбы,

О вы, предначертания рабы.

Мне человек, что речь мою любил,

Слоновой кости гребень подарил,

Но, за слово обидевшись, однако,

Он где-то обозвал меня собакой.

Ему я бросил гребень, молвив: “На!

Мне кость твоя, презренный, не нужна.

Да, сам к себе я отношусь сурово,

Но не стерплю обиды от другого!

В довольстве малым мудрые сильны,

Дервиш и сам султан для них равны.

Зачем склоняться с просьбой пред владыкой,

Когда ты сам себе Хосров великий!

Подъемли длань в мольбе, о полный сил!

Не смогут рук поднять жильцы могил.

Давно ль сады плодами красовались,

Дохнула осень – без листвы остались.

Пустую руку простирай в нужде!

Не будешь ты без милости нигде.

И пусть ты в мире не нашел защиты,

Ты помни – двери милости открыты.

Пустая там наполнится рука,

Судьба в парчу оденет бедняка.

* * *

О утренний ветер, когда долетишь до Шираза,

Друзьям передай этот свиток рыдающих строк.

Шепни им, что я одинок, что я гибну в изгнанье,

Как рыба, прибоем извергнутая на песок.

* * *

Если в рай после смерти меня поведут без тебя,

Я закрою глаза, чтобы светлого рая не видеть.

Ведь в раю без тебя мне придется сгорать, как в аду.

Нет, Аллах не захочет меня так жестоко обидеть!

ОПАСНОСТЬ НАДВИГАЕТСЯ

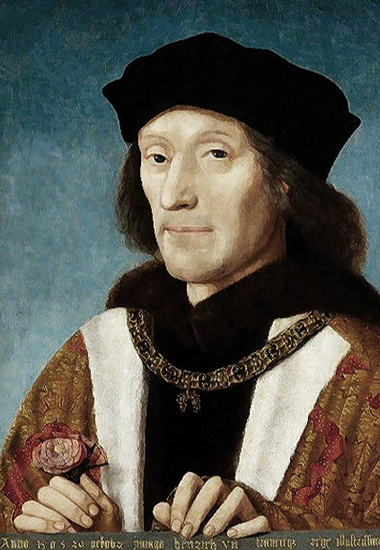

5 февраля 1451 года тайный гонец, посланный в Малую Азию, приносит старшему сыну султана Мурада, Мухаммеду, двадцати одного года, весть о том, что его отец скончался. Не обмолвившись ни словом своим советникам, своим министрам, хитрый и вместе с тем энергичный князь вскакивает на свою лучшую лошадь, нахлестывая великолепного чистокровного коня, мчится без передышки все сто двадцать миль до Босфора и сейчас же переправляется на европейский берег, в Галлиполи. Только там открывает он самым верным своим приближенным, что отец его умер, и, желая сразу пресечь любые покушения на престол, немедленно составляет отборный отряд и ведет его на Адрианополь, где Мухаммеда беспрекословно признают повелителем Оттоманской империи. Первый же правительственный акт султана показывает, как страшна его беспощадная решимость. Чтобы заранее устранить всех возможных соперников одной с ним крови, он приказывает утопить в купальне своего несовершеннолетнего брата, а потом немедленно — что также свидетельствует о его коварной и жестокой предусмотрительности — отправляет на тот свет вслед за убитым и наемного убийцу.

Весть о том, что вместо рассудительного Мурада турецким султаном стал молодой, безудержный и жаждущий славы Мухаммед, вызывает в Византии ужас. Ибо с помощью сотни лазутчиков стало известно, что этот честолюбец поклялся завладеть ее столицей, считавшейся некогда столицей мира, и что он, несмотря на свои молодые годы, проводит дни и ночи, обсуждая стратегию этого главного плана своей жизни; с другой стороны, все слухи единодушно подтверждают выдающиеся военные и дипломатические способности нового падишаха. Мухаммед одновременно благочестив и свиреп, пылок и коварен, он человек ученый и любит искусство, он читает Цезаря и биографии римлян в подлиннике, а вместе с тем он варвар и проливает кровь, как воду. В этом человеке с мечтательным, меланхолическим взором и злым, крючковатым, как у попугая, носом сочетались неутомимый труженик, отважный воин и лицемерный дипломат, и все эти опасные силы действуют концентрически ради одной цели: превзойти деяния его деда Баязета и его отца Мурада, впервые показавших Европе военное превосходство новой турецкой нации. Но его первый удар — это понимают, это чувствуют все — будет направлен на город Византий, последний сверкающий великолепием самоцвет в императорской короне Константина и Юстиниана.

Этот самоцвет очень доступен для жадной руки захватчика и совершенно не защищен. Византия, она же Восточноримская империя, некогда владела миром и простиралась от Персии до Альп и снова до азиатских пустынь, и ее можно было измерить только долгими месяцами пути, а теперь ее спокойно проходят из конца в конец пешком за три часа. От прежнего Византийского государства осталась, увы, только голова без туловища, столица без страны, Константинополь, град Константина, в древности — Византий, и даже в этом Византии, императору, басилевсу, принадлежит только часть, нынешний Стамбул, а Галата уже находится в руках генуэзцев, и вся земля вне городской стены захвачена турками; владения последнего императора теперь величиной с ладонь, это всего-навсего гигантская стена, церкви и дворцы да скопление домов — словом то, что называют Византией. Город, однажды уже разграбленный дотла крестоносцами, наполовину вымерший от чумы, измотанный необходимостью вечно обороняться от нашествий номадов, раздираемый национальными и религиозными распрями, город этот теперь не в состоянии обрести ни солдат, ни мужества, чтобы защищаться собственными силами от врага, который давно уже обхватил его со всех сторон своими щупальцами; пурпур последнего императора Византии Константина Драгаша — это плащ, подбитый ветром, его корона — игралище судьбы. Но именно потому, что Византий, уже окруженный турками, освящен всем западным миром через их общую тысячелетнюю культуру, город этот служит для Европы как бы символом ее чести; только если объединенное христианство защитит этот последний, уже распадающийся оплот на Востоке, сможет Святая София остаться базиликой веры, последним и прекраснейшим собором восточноримского христианства.

Константин сразу же видит опасность. Невзирая на все миролюбивые речи Мухаммеда, он охвачен вполне понятным страхом и шлет гонцов за гонцами в Италию, гонцов в Венецию, гонцов в Геную, прося о присылке галер и солдат. Но Рим колеблется, и Венеция тоже. Ибо между религией Запада и религией Востока все еще зияет прежняя теологическая пропасть. Греческая церковь ненавидит римскую, и ее патриарх отказывается признать в лице папы верховного пастыря. Правда, перед лицом надвигающейся турецкой угрозы на двух соборах — в Ферраре и Флоренции — уже давно принято решение о воссоединении обеих церквей, и за это Византии обещана помощь против турок. Но едва опасность перестала быть для нее столь близкой, как греческие синоды не пожелали, чтобы договор вступил в силу; и только теперь, когда Мухаммед становится султаном, нужда пересиливает упорство православного духовенства; вместе с просьбой о помощи, Византия посылает в Рим извещение о том, что готова уступить. И вот на галеры погружают солдат и боеприпасы, но на одном из кораблей плывет и папский легат, он должен торжественно отпраздновать примирение обеих церквей и возвестить миру, что тот, кто посягнет на Византию, бросит вызов всему христианскому человечеству.

ОБЕДНЯ ПРИМИРЕНИЯ

Этот декабрьский день отмечен величественным зрелищем: в чудесной базилике, с ее мрамором, мозаикой и поблескивающими драгоценностями, — глядя на теперешнюю мечеть, эту былую роскошь даже трудно себе представить — свершается праздник примирения. Окруженный всеми сановниками империи, появляется Константин, басилевс, он и его императорская корона являются как бы верховными свидетелями и поручителями за то, что вечное согласие и мир не будут нарушены. Гигантский храм переполнен, его озаряют тысячи свечей; перед алтарем по-братски служат обедню легат папского престола Исидор и православный патриарх Григорий; впервые в этой церкви имя папы включается в молитвы, впервые плывет волнами к высоким сводам вечного собора благочестивое пение на языках латинском и греческом, в то время как внизу оба примирившиеся причта торжественно проносят мощи святого Спиридона. Восток и Запад, та и другая вера кажутся навеки связанными, и после многих-многих лет преступных раздоров идея Европы, смысл Запада как будто осуществлены.

Но в истории минуты примирения и торжества разума кратки и преходящи. Еще в храме благочестиво сливаются голоса, вознося общую молитву, а за его стенами, в монастырской келье, ученый монах Геннадий уже обличает латинян и предательство истинной веры; эту связь, едва закрепленную с помощью разума, фанатизм тут же снова разрывает, и если греческое духовенство даже не помышляет об искреннем подчинении, то и друзья на том конце Средиземного моря не вспоминают об обещанной помощи. Правда, послано несколько галер и несколько сотен солдат, но потом город брошен на произвол судьбы.

ВОЙНА НАЧИНАЕТСЯ

Замышляя войну, деспоты, если они еще не вполне вооружились, охотно разглагольствуют о мире. Так и Мухаммед при своем восшествии на престол, принимая послов императора Константина, расточает именно им самые приветливые и успокоительные слова; он публично и торжественно клянется Богом и его пророком, ангелами и Кораном, что будет свято соблюдать договоры с басилевсом. И одновременно этот двурушник заключает соглашение о двустороннем нейтралитете с венграми и сербами сроком на три года — именно на те три года, в течение которых он намерен без помех овладеть городом. И только после того, как Мухаммед наговорился о мире и клятвенно наобещал блюсти его, он совершает правонарушение и провоцирует войну.

До сих пор туркам принадлежал лишь азиатский берег Босфора, и поэтому суда могли беспрепятственно ходить из Византии через пролив в Черное море, к своему зернохранилищу. Мухаммед замыкает для них этот путь и, даже не стараясь оправдать свои действия, приказывает построить крепость на европейском побережье, возле Румели Хиссары, притом в самом узком месте, там, где во времена персидских войн отважный Ксеркс перешагнул через пролив. За одну ночь тысячи, десятки тысяч землекопов высаживаются на европейском берегу, который, согласно договору, не может быть укреплен (но какое значение для деспотов имеют договоры?), и они опустошают ради своего пропитания окрестные поля, они сносят не только дома, но издавна прославленную Церковь святого Михаила, чтобы добыть камни для крепости; султан самолично, не зная покоя ни днем, ни ночью, руководит работами, а Византия беспомощно взирает, как стараются ее задушить, отрезав ей вопреки всем правам и договорам выход к Черному морю. Уже суда, которые намеревались пройти по до сих пор свободным водам, подверглись обстрелу, хотя еще никакой войны нет, но после этой первой удачной пробы своей мощи всякое притворство вскоре становится для султана излишним. В августе 1452 года Мухаммед собирает всех своих пашей и ага, открыто заявляет им о своем намерении атаковать Византий и захватить его. За этим извещением следует и насилие; по всей турецкой империи рассылаются глашатаи, они созывают всех мужчин, способных носить оружие, и 5 апреля 1453 года, словно внезапно прорвавшийся штормовой прилив, необозримая оттоманская армия затопляет всю равнину перед Византией, вплоть до самых его стен.

Во главе своих войск в роскошных одеждах едет верхом султан, он намерен разбить свой шатер прямо перед воротами евангелиста Луки. Но прежде чем штандарты его главного штаба будут здесь развеваться по ветру, он приказывает расстелить на земле молитвенный коврик. Босой становится он на него, обратившись лицом в сторону Мекки, трижды склоняется, касаясь лбом земли, а позади него развертывается величественное зрелище: тысячи и тысячи солдат также склоняются и в ту же сторону, произносят в таком же ритме ту же молитву, прося Аллаха, чтобы он даровал им мощь и победу. Лишь после этого султан встает. Смиренный стал снова вызывающим, слуга Господен — владыкой и воином, и по всему лагерю спешно расходятся его «теллалы», его глашатаи, чтобы, когда прогремит дробь барабанов и прозвенят фанфары, тут же возвестить: осада города началась.

СТЕНЫ И ПУШКИ

У Византия есть только стены — в них его сила и спасение; ничего у него не осталось от былого всемирного могущества, кроме этого наследия более славных и счастливых времен. Треугольник города защищен тройным панцирем. Ниже каменные стены прикрывают город с флангов, со стороны Мраморного моря и Золотого Рога; и гигантской массой развертывается бруствер лицом к равнине, это так называемая стена Теодозия. Уже Константин в предвидении будущих опасностей опоясал Византии плитняком, а Юстиниан продолжал возведение насыпей и укрепил их; но только Теодозий возвел настоящие бастионы со стеной в семь километров, о каменной мощи которой можно еще судить и теперь по обвитым плющом развалинам. Украшенная амбразурами и зубцами, защищенная рвами с водой, охраняемая мощными квадратными сторожевыми башнями, она тянется двумя и тремя параллельными рядами, и каждый государь, в течение целого тысячелетия, дополнял и обновлял ее; эта величественная окружная стена считалась в то время символом совершенной неприступности. Как некогда перед лицом неудержимых варварских орд и валивших валом турецких отрядов, так же и сейчас эти квадратные глыбы кажутся неуязвимыми для всех изобретенных до сих пор орудий войны: снаряды всякого рода катапульт и таранов и даже недавно созданных пищалей и мортир бессильно отскакивают от этой отвесной плоскости, ни один европейский город не защищен крепче и надежнее, чем Константинополь своей стеной Теодозия.

Мухаммеду лучше чем кому-либо известна мощь этих стен и их надежность. И во время бессонницы и в сновидениях вот уже долгие месяцы и годы он занят единственной мыслью об этих стенах, о том, как победить непобедимое, как разрушить нерушимое. На его столе непрерывно растет груда чертежей, изображающих размеры и очертания вражеских укреплений, он знает каждый холмик по ту и по эту сторону стен, каждый склон, каждый водосток, и его инженеры продумали вместе с ним каждую деталь. Но их постигло разочарование: все они высчитали, что при существующих орудиях стену Теодозия разрушить нельзя.

Значит, надо применить новые пушки! Они должны быть длиннее, более дальнобойные, более мощные, чем те, которые до сих пор известны военному искусству! И другие снаряды — из более крепкого камня, тяжелее, мощнее, разрушительнее, чем все применявшееся до сих пор! Для этой неприступной стены нужно изобрести новую артиллерию, иного решения нет, и Мухаммед заявляет, что готов любой ценой создать новые наступательные средства.

Любой ценой — такое заявление уже само по себе пробуждает творческие, движущие силы. И вот вскоре после объявления войны к султану приходит человек, известный как самый опытный и изобретательный пушечный мастер, Урбас или Орбас, венгерец. Правда, он христианин и только что предлагал свои услуги императору Константину; но, справедливо ожидая, что найдет у Мухаммеда и лучшую оплату и более смелые задачи для своего искусства, он заявляет, что готов, если ему предоставят неограниченные средства, отлить такую огромную пушку, какой на земле еще не бывало. Султан, которому, как и всякому одержимому одной-единственной мыслью, никакая цена не кажется слишком дорогой, тотчас дает ему любое число рабочих, и в Адрианополь доставляют тысячи повозок меди. За три месяца пушечник с великими усилиями изготовляет литейную форму в глине, применяя секретные способы закалки, лишь после этого должно начаться волнующее литье раскаленной массы. Выполнить задачу удается. Гигантский пушечный ствол, самый большой из всех до сих пор известных в мире, выбивается из формы и остуживается, но перед тем, как произвести первый пробный выстрел, Мухаммед рассылает по всему городу глашатаев, чтобы предостеречь беременных женщин. И когда с чудовищным громом, освещенное словно вспышкой молнии жерло выбрасывает мощное каменное ядро и это ядро, этот единственный пробный выстрел разрушает стену, Мухаммед тотчас приказывает создать целую артиллерию из орудий столь же гигантских размеров.

Первая большая «камнеметная машина», как впоследствии назовут эту пушку перепуганные греческие историки, наконец все же создана. Но возникает еще большая трудность: как протащить это чудовище, этого медного дракона через всю Фракию, до самых стен Византия? И начинается ни с чем не сравнимая Одиссея. Ибо целый народ, целая армия в течение двух месяцев волокут вперед упрямое чудище с непомерно длинной шеей. Впереди мчатся отряды всадников, постоянные патрули, они должны защищать сокровище от всех возможных нападений, за ними следуют многие сотни, а может быть, и тысячи землекопов; они трудятся и возят день и ночь тачки с землей, устраняя все неровности почвы перед столь тяжелым транспортом, который на многие месяцы вновь разрушает позади себя дороги. В эту крепость на колесах впряжены пятьдесят пар волов, а на оси, как некогда обелиск, путешествовавший из Египта в Рим, уложены громадные стволы пушек, причем их тяжесть тщательно распределена: двести человек неутомимо подпирают справа и слева покачивающуюся от собственного веса громадину, а пятьдесят каретников и столяров то и дело заменяют или смазывают деревянные катки, укрепляют подпорки, наводят мосты; все понимают, что только шаг за шагом, медленной рысцою может этот бесконечный караван передвигаться через горные хребты и степи. Дивясь, собираются в деревнях мужики и крестятся, глядя на медное чудище, которого, словно бога войны, несут из одной земли в другую его жрецы и служители; но вскоре уже волокут следом и его братьев, также отлитых из меди и извлеченных из глиняного материнского лона; человеческая воля еще раз сделала невозможное возможным. И вот уже двадцать или тридцать таких же чудовищ ощерили черные круглые пасти, направленные на Византий; тяжелая артиллерия совершила свой въезд в историю войн, и начинается поединок между простоявшей тысячелетия стеной императоров римского Востока и новыми пушками нового султана.

СНОВА НАДЕЖДА

Медленно, упорно, неотвратимо сверкающими укусами перегрызают и перемалывают Мухаммедовы пушки стены Византия. Каждое из орудий может пока производить ежедневно не больше шести-семи выстрелов, но изо дня в день султан устанавливает все новые пушки, и с каждым ударом среди облаков пыли и щебня в осыпающейся каменной кладке открываются все новые бреши. Правда, по ночам осажденные затыкают эти бреши деревянными кольями, хотя кольев становится все меньше, и свернутыми в комок кусками холста, но все-таки они сражаются теперь уже не за прежней неприступной стеной, и с ужасом восемь тысяч осажденных, укрывающихся за насыпями, думают о том решающем часе, когда сто пятьдесят тысяч воинов Мухаммеда пойдут в решающее наступление и набросятся на продырявленные стены. Пора, давно пора христианскому миру вспомнить о данном обещании; толпы женщин с детьми целыми днями стоят на коленях в церквах перед раками с мощами, со всех сторожевых башен день и ночь высматривают солдаты, не появится ли наконец на волнах Мраморного моря, кишащего турецкими судами, обещанный папский или венецианский запасной флот.

Наконец 20 апреля в три часа загорается сигнал. На горизонте замечены паруса. Правда, это не тот мощный христианский флот, о котором грезили осажденные, все же ветер медленно гонит к берегу три больших генуэзских корабля, а позади них еще маленькое византийское судно с зерном, которое окружено этими тремя для защиты. Тотчас весь Константинополь собирается у береговых укреплений, чтобы восторженно приветствовать идущих им на помощь. Но в это же время Мухаммед вскакивает на коня, несется бешеным галопом от своей пурпурной палатки вниз к гавани, где стоит на якоре турецкий флот, и отдает приказ любой ценой помешать судам войти в гавань Византия, в Золотой Рог.

Турецкий флот состоит из ста пятидесяти хотя и меньших судов, и тотчас с моря доносится плеск нескольких тысяч весел. С помощью абордажных крюков, огнеметов и пращей сто пятьдесят каравелл с трудом подходят к четырем галионам, но, подталкиваемые сильным ветром, четыре мощных корабля обгоняют и давят суда турок, с которых доносится гомон, крики и стрельба. Величественно, с надувшимися круглыми парусами, направляются они, презирая нападающих, к надежной гавани Золотого Рога, где знаменитая цепь, протянутая от Стамбула до Галаты, будет им долго служить защитой против атак и наступлений. Четыре галиона уже почти у цели: уже тысячи людей могут с береговых укреплений разглядеть каждое лицо в отдельности, уже мужчины и женщины бросаются на колени, чтобы возблагодарить Господа Бога и его святых за славное спасение, уже звякает портовая цепь, чтобы пропустить суда, снимающие с города блокаду.

И вдруг совершается нечто ужасное. Ветер неожиданно падает. Словно притянутые магнитом, цепенеют на месте четыре корабля, прямо в море, всего несколько бросков из пращи отделяют их от спасительной гавани, и с дикими торжествующими криками бросается вся свора с весельных судов на четыре застывших корабля, которые неподвижно высятся в заливе, как четыре башни. Подобно охотничьим псам, вцепившимся в оленя, повисают мелкие суда на боках больших, турки рубят их дерево топорами, чтобы они затонули; все новые группы взбираются по якорным цепям, швыряя в паруса факелами и головешками, чтобы их поджечь. Капитан турецкой армады решительно направляет свое адмиральское судно на галион с зерном, намереваясь его протаранить; уже оба судна сцеплены друг с другом, точно кольца. Правда, защищенные высокими бортами и шлемами, генуэзские матросы еще в состоянии обороняться от лезущих кверху турок, они еще отгоняют нападающих крюками, камнями и греческим огнем. Но скоро этой борьбе наступит конец. Силы греков и турок слишком неравные. Генуэзские суда обречены.

Какое ужасное зрелище для тысяч людей, собравшихся на стенах города! Оно так же увлекательно близко, как на арене, когда народ следит за кровавыми поединками, а сейчас так мучительно близко, что он может воочию наблюдать морской бой и, видимо, неизбежную гибель своих защитников, ибо еще самое большее два часа, и все четыре корабля будут побеждены на арене моря нападающим врагом. Напрасен был приход друзей, напрасен! Греки, стоя на константинопольских укреплениях лишь на расстоянии брошенного камня от своих братьев, сжимают кулаки в бесполезной ярости, ибо не в силах помочь своим спасителям. Иные, отчаянно жестикулируя, стараются воодушевить друзей. Другие, воздев руки к небу, призывают Христа, архангела Михаила и всех святых их храмов и монастырей, столько веков охранявших Византию, совершить чудо. Но на противоположном берегу, в Галате, турки тоже ждут, взывают и молятся так же горячо о даровании победы их войску: море стало как бы ареной, морское сражение — состязанием гладиаторов. Сам султан примчался галопом на берег. Окруженный своими пашами, въезжает он так глубоко в воду, что его верхняя одежда становится мокрой, и, приставив к губам руки в виде рупора, гневно выкрикивает своим солдатам команду во что бы то ни стало захватить христианские суда. И всякий раз, когда одну из его галер вынуждают отойти, осыпает он бранью и угрозами своего адмирала, занося над ним кривую саблю: «Если не победишь, живым не возвращайся!»

Четыре христианских корабля все еще держатся, но бой идет к концу; уже метательные снаряды, которыми христиане отгоняют турецкие галеры, на исходе, уже устает у матросов рука после многочасового сражения с превосходящими греков в пятьдесят раз силами противника. День меркнет, солнце садится за горизонт. Еще час, и суда, если даже их до тех пор не возьмут турки на абордаж, будут отнесены течением к занятому неприятелем берегу за Галатой. Они погибли, погибли, погибли!

И вот происходит то, что отчаявшейся, воющей, взывающей толпе людей из Византия кажется чудом. Вдруг в море начинается легкое волнение, вдруг поднимается ветер. И сразу же надуваются повисшие паруса четырех галионов, становятся округлыми и большими. Ветер, желанный, спасительный ветер снова проснулся! Торжествующе поднимается нос галионов, распустив паруса, внезапным рывком обгоняют они и топят, перейдя к нападению, кишащие вокруг них вражеские суда. Они на свободе, они спасены! Под бурю тысячных, многотысячных ликующих толп входит первый корабль, потом второй, потом третий, потом четвертый в безопасную гавань, заградительная цепь, звякая, снова поднимается, а позади остается рассеянная по морю, беспомощная стая турецких каравелл; и еще раз ликование надежды проносится, как пурпурное облако, над угрюмым, впавшим в отчаяние городом.

ФЛОТ ПЕРЕПРАВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ ГОРУ

Всего одну ночь продолжается безудержная радость осажденных. Но ведь ночь всегда пробуждает в нас фантазию и подмешивает в наши надежды сладостный яд мечтаний. Одну ночь осажденные считают себя уже спасенными и вне опасности. Ведь так же, как эти четыре судна благополучно доставили на берег солдат и провиант — мечтают люди в городе, — так же неделя за неделей будут приходить новые; Европа их не забыла, и они, отдавшись преждевременным надеждам, уже видят город свободным от осады, врага — посрамленным и разбитым.

Но и Мухаммед — мечтатель, правда, мечтатель иного рода, явление гораздо более редкое; он из тех, кто умеет благодаря силе воли претворять свои мечты в жизнь. И в то время как галионы, достигнув гавани Золотого Рога, уже мнят себя в безопасности, он создает план, столь фантастически дерзновенный, что в истории войн его можно, поистине не кривя душой, приравнять к отважнейшим деяниям Ганнибала и Наполеона. Византий лежит перед ним, точно золотой плод, но он не может овладеть им: главным препятствием для овладения и для нападения является глубокий морской залив. Золотой Рог — это бухта, похожая на слепую кишку, которая защищает Константинополь с одного фланга. Проникнуть в эту бухту фактически невозможно, ибо у входа в бухту лежит генуэзский город Галата, в отношении которого Мухаммед обязан сохранять нейтралитет, и оттуда тянется железная заградительная цепь через море, до вражеского города. Поэтому его флоту не проникнуть в бухту фронтальным ударом; лишь со стороны внутреннего бассейна, там, где кончается генуэзская территория, можно было бы завладеть христианскими судами. Но как провести флот в эту внутреннюю бухту? Его можно было бы построить, конечно. Но на такое дело нужны месяцы и месяцы, а этот нетерпеливец ждать не может.

И тут Мухаммеда осеняет гениальная мысль: переправить волоком свой флот из внешнего моря, где он стоит без пользы, через полуостров в виде косы во внутреннюю гавань Золотого Рога. Эта смелая, дух захватывающая идея переправиться с сотнями судов через гористый полуостров кажется на первый взгляд столь нелепой и невыполнимой, что и византийцы и генуэзцы в Галате отводят ей так же мало места в своих стратегических расчетах, как римляне, а затем австрийцы стремительному переходу через Альпы Ганнибала и Наполеона. Весь земной опыт говорит о том, что суда могут плыть только по воде, но никогда флот не переплывал через гору. Однако признаком демонической воли во все времена и является то, что она превращает невозможное в действительность, и военного гения всегда узнают по тому, что во время войны он пренебрегает обычными законами ведения войны и в нужную минуту заменяет испытанные методы творческой импровизацией. И вот начинается кампания, едва ли с чем-нибудь сравнимая в анналах истории. Мухаммед втайне приказывает доставить бесчисленное множество кругляков, плотники делают из них сани, и на них кладут потом суда, словно на подвижной сухой док. Одновременно работают тысячи землекопов, чтобы как можно лучше выровнять для транспорта узкую тропинку, идущую вверх и вниз по краю возвышенности Пера. Чтобы скрыть, однако, от врага столь великое скопление рабочих, султан каждую ночь и каждый день ведет устрашающий обстрел из мортир поверх нейтрального города Галаты; сам по себе обстрел лишен смысла, но цель его одна: отвлечь внимание и скрыть путешествие судов по горам и долинам из одних вод в другие. И пока враги заняты и ожидают атаки только с суши, турки уложили суда на круглые вальки, обильно смазанные маслом и жиром; бесчисленные пары буйволов на полозьях повлекли суда, а матросы поддерживали их сбоку. Турки перетаскивают их с помощью этого гигантского катка одно за другим через гору.

Решающим во всех крупных военных операциях является момент неожиданности. И здесь мы видим потрясающее доказательство своеобразной гениальности Мухаммеда. Никто не подозревает о его намерениях. «Знай хоть один волос в моей бороде о моих замыслах, я вырвал бы его!» — сказал однажды о себе этот гениальный и коварный хитрец. И в то время как пушечные ядра гремят об стены, выполняется его приказ, 22 апреля семьдесят судов переправляются через горы и долы, через виноградники и пашни из одного моря в другое. На следующее утро византийцам кажется, что они все еще видят сон: вражеский флот, словно перенесенный рукою призраков, с вымпелами и матросами плывет посередине их бухты, которую они считали недоступной; они еще протирают глаза, стараясь понять, откуда взялось это чудо, а под их боковой стеной, до сих пор защищенной бухтой, уже ликуют фанфары, цимбалы и барабаны, и весь Золотой Рог, за исключением тесного нейтрального пространства возле Галаты, где изолирован христианский флот, благодаря этому гениальному ходу принадлежит уже султану и его армии. Беспрепятственно может он теперь повести свои войска по понтонному мосту к более слабо укрепленной стене: тем самым поставлен под угрозу и более слабый фланг, а и без того редкие ряды защитников должны теперь еще больше растянуться. Крепче и крепче сжимает железный кулак горло своей жертвы.

ЕВРОПА, НА ПОМОЩЬ!

Осажденные уже не строят себе иллюзий. Они понимают: пусть даже они сосредоточат свои силы на прорванном фланге, они не смогут долго сопротивляться за этими разрушенными бомбардировками стенами, восемь тысяч человек против ста пятидесяти тысяч, если им немедленно не будет оказана помощь. Но разве венецианская синьория торжественно не обещала послать корабли? Разве папа может остаться равнодушным, если Святой Софии, благолепнейшему храму Запада, грозит опасность превратиться в мечеть неверных? Разве Европа не понимает, что хоть и погрязшие в распрях, хоть и разделенные сотнями проявлений низменной зависти, греки все же не представляют собой опасности для культуры Запада? А может быть, утешают себя осажденные, запасной флот давно готов и медлит поднять паруса только от неведения и достаточно было бы довести до их сознания, какая грозная ответственность ложится на них за это убийственное промедление?

Но как подать весть венецианскому флоту? Мраморное море усеяно турецкими судами; двинуть весь флот значило бы обречь его на гибель, и, кроме того, защитники, где на счету каждый человек, лишившись двух-трех сотен солдат, станут еще слабее. Поэтому решают рискнуть одним, совсем маленьким судном с крошечной командой. Всего двенадцать человек — если бы в истории царила справедливость, их имена были бы прославлены не меньше, чем имена аргонавтов, но мы не знаем ни одного из них, — эти двенадцать решаются на героический поступок. На маленькой бригантине поднимают вражеский флаг. Все двенадцать человек переодеваются турками, они в тюрбанах, или «тарбушах», чтобы не привлекать внимания. 3 мая, в полночь, заградительную цепь гавани беззвучно опускают, едва слышится приглушенный плеск весел, и отважная бригантина, пользуясь темнотой, выскальзывает из гавани. И что же — чудо свершается: неузнанным проходит утлое суденышко через Дарданеллы в Эгейское море. И, как всегда, безмерность отваги парализует противника. Кажется, все предусмотрел Мухаммед, но не мог себе представить, чтобы на своем одиноком судне двенадцать героев дерзнули проплыть через его флот с мужеством, равным мужеству аргонавтов.

Однако какое трагическое разочарование: в Эгейском море не видно ни одного венецианского паруса. И Венеция и папа — все забыли о Византии, все оставили ее в пренебрежении, занятые мелкой, недальновидной политикой, почестями да присягами. Все вновь и вновь повторяются в истории эти трагические моменты, когда для защиты европейской культуры необходимо величайшее сосредоточение и объединение всех сил, а властители и государства ни на малую толику не могут пожертвовать мелким соперничеством. Генуе важнее затмить Венецию, а Венеции — Геную, чем, объединившись хотя бы на несколько часов, совместно пойти на общего врага. И вот море пусто. В отчаянии гребут герои в своей ореховой скорлупе от острова к острову. Но повсюду гавани уже заняты врагом, и ни одно дружественное судно не отваживается войти в область военных действий.

Что делать? Кое-кто из двенадцати пал духом, что вполне естественно. Зачем возвращаться в Константинополь и еще раз проделать весь этот опасный путь? Никаких надежд они привезти не могут. Может быть, город уже пал; во всяком случае, если они вернутся, их ожидает плен или смерть. Но как великолепны те герои, которые никому не ведомы! — большинство все же высказывается за возврат в Византий. Им дано поручение, и они должны его выполнить. Их послали за вестями, и они должны их привезти на родину, как бы тяжелы эти вести ни были. И вот хрупкое суденышко отважно пускается в обратный путь, через Дарданеллы, Мраморное море и между судов враждебного флота. 23 мая, спустя двадцать дней после отплытия — в Константинополе уже давно решили, что бригантина погибла, уже никто не думает о вестях и о возвращении — несколько часовых на стенах вдруг начинают махать флагами, ибо под резкие удары весел маленькое судно устремляется к Золотому Рогу. И когда турки, услышав бурное ликование осажденных, с удивлением замечают, что эта бригантина, которая дерзко прошла под турецким флагом через их воды, на самом деле судно неприятеля, они со всех сторон окружают его своими галионами, чтобы успеть перехватить перед самым входом в безопасную гавань. На мгновение над Византией поднимаются ликующие крики. Люди полны радостной надежды на то, что Европа вспомнила о них и что первые корабли посланы вперед как вестники помощи. Лишь вечером становится известной печальная правда: христианский мир забыл о Византии. Осажденные покинуты, они погибли, если не спасут себя сами.

НОЧЬ ПЕРЕД ШТУРМОМ

После шести недель почти ежедневных боев султана наконец охватывает нетерпение. Его пушки во многих местах уже разрушили стены, но все атаки, которые он приказывает производить, отбиты с большим кровопролитием. Перед полководцем стоят теперь только две возможности: или отказаться от осады, или после бесчисленных отдельных атак наконец начать большое, решающее наступление. Мухаммед созывает своих пашей на военный совет, и его пылкая воля побеждает все сомнения. Великий решающий штурм назначается на 29 мая. С привычной энергией султан готовится к нему. Назначается день праздника, когда все сто пятьдесят тысяч воинов, от первого до последнего, должны выполнить все праздничные обряды, предписанные исламом, — семь омовений и три раза в день великая молитва. Еще остававшийся порох и снаряды подносят к орудиям для усиленного артиллерийского обстрела, который подготовит штурм города; отдельные отряды размещаются в разных пунктах для атаки. С раннего утра и до поздней ночи Мухаммед не дает себе отдыха ни на час. От Золотого Рога до Мраморного моря, вдоль всего гигантского лагеря едет он от палатки к палатке, всюду лично подбадривает военачальников, воодушевляет солдат. Но, как опытный психолог, он знает, чем можно разжечь до предела боевой пыл его стопятидесятитысячной армии; и он дает свирепое обещание, которое, к его чести и бесчестию, и выполняет до конца. Это обещание под гром барабанов и звуки фанфар его герольды выкрикивают на все четыре стороны света: «Мухаммед клянется именем Аллаха, именем Магомета и четырьмя тысячами пророков, он клянется душой своего отца, султана Мурада, клянется жизнью своих детей и своей саблей, что после взятия города он дарует своим войскам на три дня право неограниченного разграбления. Все, что имеется внутри его стен: утварь и всякое добро, украшения и драгоценности, монеты и сокровища, мужчины, женщины, дети, все это должно принадлежать победоносным воинам, сам он отказывается от какой-либо доли, кроме чести завоевания этого последнего оплота Восточной Римской империи».

Бешеным ликованием встречают солдаты свирепую весть. Словно буря, нарастает буйный шум ликования и неистовых криков «Аллах-иль-Аллах», вырывающихся из тысяч глоток, и долетает до перепуганного города. «Ягма», «Ягма» — «Грабьте!» «Грабьте!» Слово это становится боевым кличем, оно в дроби барабанов, оно в реве труб и звоне цимбал, и ночью лагерь превращается в праздничное море света. Содрогаясь, видят осажденные со своих насыпей, как на равнине и на холмах загораются мириады огней и факелов и неприятель под звуки труб, свистелок, барабанов и тамбуринов празднует победу еще до победы; это напоминает зловещую и шумную церемонию языческих жрецов перед принесением жертвы. Но в полночь, по приказу Мухаммеда, гаснут в один миг все огни и резко обрывается тысячеголосый гомон разгоряченных толп. Но этот тяжкий мрак и внезапное безмолвие своей грозной решительностью больше угнетают расстроенных, насторожившихся греков, чем неистовое ликование буйных огней.

ПОСЛЕДНЯЯ ОБЕДНЯ В СВЯТОЙ СОФИИ

Осажденным не нужны ни дозорные, ни перебежчики, они знают и так, что им предстоит. Они знают, что приказ о штурме крепости отдан, и предчувствие неслыханной ответственности и неслыханных опасностей нависает над городом, как грозовая туча. Население, разъединенное ссорами и религиозными распрями, в эти последние часы вдруг забывает о всех разногласиях. Так обычно только крайняя беда являет нам зрелище несравненного человеческого единения на земле; пусть все знают, какие ценности им предстоит защищать: веру, великое прошлое, общую культуру. Басилевс повелевает совершить волнующую церемонию: по его приказу весь народ — православные и католики, священники и миряне, дети и старцы выстраиваются в одну процессию. Никто не имеет права, никто не хочет оставаться дома, начиная с самых богатых и кончая беднейшими, все выстраиваются, с благоговением запевая «Kyrie Eleison», и торжественное шествие сначала обходит город, а затем и внешние укрепления. Взятые из церкви иконы и реликвии несут впереди; повсюду, где в стенах пробита брешь, вешают иконы, они лучше, чем земное оружие, отразят штурм неверных. Одновременно император Константин собирает сенаторов, дворян и военачальников, чтобы последним обращением разжечь в них мужество. Правда, он не может, как Мухаммед, обещать им безмерную добычу. Но он живописует честь и славу, которые они добудут для всех христиан и всего западного мира, если они отразят этот последний решающий штурм, и ту опасность, которая грозит всем, если они не устоят перед поджигателями к убийству; и Мухаммед и Константин знают, что этот день определит ход истории на многие века.

Потом начинается заключительная сцена, одна из самых захватывающих в Европе, незабываемый экстаз гибели. В соборе Святой Софии, тогда еще одном из самых великолепных соборов мира, который со дня объединения церквей был покинут и православными и католиками, собираются обреченные на смерть. Вокруг императора столпился весь двор, аристократия, греческое и Римское духовенство, генуэзские и венецианские солдаты и матросы, все в доспехах и при оружии, а позади них стоят, молча и благоговейно преклонив колена, тысячи и тысячи бормочущих теней — молящийся, обуреваемый страхом и заботами народ; и свечи, свет которых едва рассеивает сумрак нависших сводов, озаряют эту в единодушной молитве склонившуюся долу, как единое тело, толпу. Сама душа Византии молится здесь Богу. И вот мощно и призывно раздается голос патриарха, ему отвечают хоры, еще раз звучит в этом соборе священный вечный голос Запада — музыка. Затем один за другим подходят они к алтарю — первым император, — чтобы получить утешение веры, и, отдаваясь от стен огромного храма, до самых сводов гулко и звонко плещет высокий прибой неустанной молитвы. Последняя, заупокойная обедня Восточной Римской империи началась. Ибо в последний раз живет христианская вера в Юстиниановом соборе.

После этой потрясающей церемонии император только раз ненадолго вернулся в свой дворец, чтобы у всех своих подданных и слуг попросить прощения за всякую обиду, которую им когда-либо нанес. Затем он вскакивает на коня, в точности как Мухаммед, его великий противник, и едет в тот же час вдоль укреплений, чтобы воодушевить солдат. Ни один голос не звучит, ни один меч не звякнет. Но, взволнованные душой, ждут тысячи людей за городскими стенами рассвета и смерти.

КЕРКАПОРТА, ЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ

В час пополуночи султан отдает сигнал к атаке. Развернут гигантский штандарт, и сотни тысяч людей с криками «Аллах, Аллах-иль-Аллах» бросаются с оружием, лестницами, веревками и крюками на стены, и в то же время выбивают дробь все барабаны, пронзительные звуки труб, цимбал и флейт сливаются с криками людей и громом пушек, образуя сплошной оглушительный ураган звуков. Султан безжалостно бросает на стены неопытные отряды башибузуков, в его планах осады их полунагие тела должны играть роль упоров и предназначены для того, чтобы утомить и ослабить врага. Только после того он введет в дело свои основные силы, которые и должны нанести решающий удар. Подгоняемые кнутами, бегут башибузуки в темноте вперед, неся сотни лестниц, карабкаются на зубцы, их сбрасывают вниз, они опять кидаются в атаку, все вновь и вновь, ибо пути назад им нет: позади этого предназначенного быть только жертвой и не имеющего ценности человеческого материала уже стоят основные силы, которые беспрерывно гонят его в атаку, на почти верную смерть. Еще защитники берут верх, их кольчуги неуязвимы для бесчисленных камней и стрел неприятеля. Но главная угрожающая им опасность — и тут Мухаммед не ошибся в своих расчетах — это утомление. Осажденные вынуждены беспрерывно сражаться против все новых наступающих, легковооруженных частей, то и дело перебегать с одного угрожаемого места на другое, и скоро оказывается, что в этой навязанной им защите большая часть их сил уже израсходована. И когда затем — после двухчасовых боев начинает светать — второй штурмовой отряд, анатолийцы, идут в атаку, борьба становится уже опасной. Ибо анатолийцы — дисциплинированные воины, они хорошо обучены и тоже защищены кольчугами, кроме того, они многочисленнее и полны сил, тогда как защитникам города приходится оборонять от вторжения нападающих то одно место, то другое. Однако атакующих еще повсюду отбрасывают назад, и султан вынужден ввести в бой свои последние резервы — янычар, кадровые войска, избранную гвардию оттоманской армии. Собственной особой становится он во главе двенадцати тысяч молодых, отборных солдат, лучших, каких знала в те времена Европа; и, издав один согласный крик, они бросаются на измотанного противника. Уже давно пора зазвонить всем городским колоколам и призвать на стены всех хоть сколько-нибудь боеспособных жителей, пора забрать матросов с кораблей, ибо сейчас разгорается действительно решающая битва. На беду защитников, каменное ядро тяжело ранит начальника генуэзских войск, отважного кондотьера Джустиниани, его утаскивают на суда, и от этой неудачи энергия осажденных на миг ослабевает. Но вот уже мчится галопом сам император, чтобы помешать угрожающему византийцам вторжению, и удается еще раз столкнуть лестницы штурмующих: решимость противопоставлена отчаянной решимости, и на миг, краткий, как вздох, кажется, что Византии спасен, величайшее бедствие побеждает самое яростное нападение. И вдруг один трагический эпизод, одна из тех загадочных минут, какие порой возникают при неисповедимых решениях истории, как бы одним ударом определяют судьбу Византии.

Произошло нечто совершенно неправдоподобное. Через одну из многочисленных брешей, пробитых во внешней стене, неподалеку от главной точки нападения, проникли несколько турок. Но к внутренней стене они боятся подступиться. А когда они без всякого плана, любопытствуя, бродят между первой и второй городскими стенами, они замечают, что одни ворота, поменьше, так называемые керкапорта, по непостижимому недосмотру остались отпертыми. В сущности, это просто калитка, предназначенная в мирное время для пешеходов, когда главные ворота еще закрыты; именно потому, что эта калитка не имеет никакого стратегического значения, среди всеобщей тревоги этой ночи о ее существовании совсем забыли. И янычары, к своему изумлению, видят среди грозного бастиона эту спокойно раскрытую перед ними дверь. Сначала они подозревают военную хитрость, ибо им кажется просто абсурдом, что здесь по-воскресному мирно открыта калитка керкапорта, ведущая к центру города, тогда как перед каждой брешью, каждым отверстием, каждыми воротами крепости громоздятся тысячи трупов, осажденные мечут в осаждающих дротики и льют на них горящее, шипящее масло. На всякий случай янычары зовут подкрепление, и, не встретив никакого отпора, целый отряд турок врывается во внутренний город и внезапно нападает с тылу на ничего не подозревающих защитников наружных стен. Несколько воинов вдруг видят турок за своей спиной и, на свое несчастье, поднимают тот крик, который рождает ложные слухи: «Город взят!» И все громче его повторяют турки, ликуя: «Город взят!» И этот крик подрывает всякое сопротивление. Отряды наемников, вообразив, что их предали, покидают свои посты, стараясь поскорее достигнуть гавани и спастись на суда. Тщетно Константин с несколькими верными ему людьми бросается навстречу захватчикам, он падает, сраженный в сумятице, и только на другой день его узнают в груде убитых по пурпурным, украшенным золотым орлом башмакам и установят, что последний государь Восточной Римской империи доблестно (в римском смысле этого слова) расстался с жизнью и с империей. Так случайная пылинка, керкапорта, забытая дверь, определила ход всемирной истории.

КРЕСТ НИЗВЕРЖЕН

Порой история играет датами. Ибо ровно через тысячу лет после того, как Рим был столь знаменательно разграблен вандалами, начинается грабеж Византия. Верный своим клятвам, сдержал слово Мухаммед, свирепый победитель. После первой резни он без разбору отдает в руки своих солдат военную добычу: дома и дворцы, монастыри и церкви, мужчин, женщин и детей, и, словно дьяволы преисподней, мчатся турки тысячами по улицам, стараясь опередить друг друга. Первыми атакуются церкви, там сверкают золотые сосуды, искрятся самоцветы, а когда солдаты врываются в какой-нибудь дом, они сейчас же вывешивают на нем свои знамена, чтобы идущие следом знали: здесь добыча уже конфискована; и добыча эта состоит не только из драгоценных камней, тканей, денег и движимого имущества; женщины — это тоже товар, годный для сералей, а мужчины и дети — для невольничьих рынков. Целыми толпами выгоняют победители кнутами тех несчастных, которые искали убежища в церквах, стариков приканчивают, ибо это бесполезные едоки и балласт, не имеющий спроса, а молодых связывают вместе, как скот, и утаскивают прочь, причем наряду с грабежом свирепствует бессмысленное разрушение. Все, что крестоносцы, грабившие, быть может, не менее жестоко, оставили, — часть драгоценных реликвий и произведений искусства, — неистовствующие победители теперь разбивают, разрывают на клочья, распарывают; они уничтожают ценнейшие картины, раскалывают молотками великолепные статуи, книги, в которых заключены мудрость веков, бессмертное сокровище греческой мысли и поэзии и которые должны были сохраняться на веки веков, сжигаются и небрежно выбрасываются. Никогда человечество не узнает до конца, какое бедствие ворвалось в этот роковой час через открытую керкапорту и сколь многие духовные богатства мира были при разграблении Рима, Александрии и Константинополя утрачены.

Лишь во вторую половину дня, ознаменованного великой победой, когда побоище уже кончилось, свершает Мухаммед свой въезд в завоеванный город. Гордый и серьезный, следует он на своем великолепном скакуне мимо диких сцен грабежа, не глядя в сторону, ибо он остается верен данному слову — не мешать солдатам, добывшим ему победу в их ужасном деле. Но увидеть в первую очередь плоды победы, ибо это полная победа — не его цель, он гордо едет прямо к собору, к этой золотой главе Византия. Больше пятидесяти дней жадно взирал он из своей палатки на поблескивающий недоступный купол Святой Софии; теперь он, победитель, имеет право перешагнуть через порог ее бронзовых дверей. Но Мухаммед еще раз укрощает свое нетерпение: он хочет сначала возблагодарить Аллаха, прежде чем навеки посвятить ему этот храм. Султан смиренно спешивается и склоняется до земли в молитве. Затем берет горсть земли и посыпает ею главу, дабы напомнить самому себе, что и сам он смертен и не должен чрезмерно гордиться своим триумфом. Лишь затем, показав Богу, как он смиренен, султан резко выпрямляется и вступает — первый слуга Аллаха — в храм Юстиниана, в храм священной премудрости, в храм Святой Софии.

С любопытством и волнением разглядывает султан великолепное здание, высокие своды, поблескивающие мрамором и мозаикой, хрупкие арки, вздымающиеся из сумрака к свету; не ему, чувствует он, а его Богу должен принадлежать этот благородный дворец молитвы. Тотчас посылает он за имамом, тот восходит на кафедру и оттуда провозглашает магометанский символ веры, а падишах, обратившись лицом к Мекке, читает молитву Аллаху, владыке миров; она звучит впервые в этом христианском храме. На следующий же день мастеровые получают приказ убрать из церкви все знаки прежней религии; сносятся алтари, замазываются благочестивые картины из мозаики, и высоко вознесенный крест на Святой Софии, в течение тысячи лет простиравший свои руки, чтобы охватить все земное страдание, с глухим стуком падает наземь.

Громким эхом отдается звук в храме и далеко за его стенами. Ибо от этого падения содрогается весь Запад. Вызывая испуг, отдается горестная весть в Риме, в Генуе, в Венеции, словно предостерегающий гром, докатывается она до Франции, Германии, и Европа, трепеща, осознает, что в результате ее тупого равнодушия через роковую забытую дверь, через керкапорту, ворвалась, подобно судьбе, разрушительная мощь, которая в течение веков будет связывать и сковывать силы Европы. Однако в истории народов, как и в жизни отдельного человека, сожалениями о потерянной минуте ее не возвратишь, и тысячелетию не исправить упущенного за один час.