Двадцатый век в мире христианской цивилизации закончился лет за пятнадцать до своего календарного срока.

Он начался с той огромной волны, названной и осмысленной, как «восстание масс», когда к активной общественной жизни, к определению того, как жить странам и государствам, пришли миллионы, десятки, сотни миллионов людей, дотоле занятых лишь физическим выживанием.

В большинстве стран старые, воспитанные в либеральных традициях, элиты сумели удержаться в государственной власти и наладить диалог с этой новой силой, сумели создать политические системы, которые ныне называются либеральными демократиями.

Но в трех странах — в России, Италии и Германии — эти старые элиты были сметены массовыми самоорганизовавшимися движениями, и вся полнота государственной власти оказалась в руках «восставших масс». Лидеры этих массовых движений становились вроде бы новыми элитами, но называть их так как-то язык не поворачивается — в отличие от старых, традиционных «верхних слоев» общества, они были, что называется, «плоть от плоти, кость от кости» породивших их масс, разделяли их убеждения, настроения, предрассудки и инстинкты.

Коммунизм, фашизм, нацизм — не монстры, восставшие из ада, а попытки сделать жизнь «справедливой» для «простых людей», отбросив презираемые этими самыми «простыми людьми» всякие демократические «закорючки», не говоря уже о каких-то, прости Г-ди, «либеральных ценностях» или «правах человека». Старая цивилизация со всеми своими либеральными и демократическими «сантиментами» окончательно прогнила, и на смену ей грядет «новый мировой порядок» — тоталитарный (а будет это коммунистический или фашистско-нацистский «порядок» будет зависеть от исхода разборок между тоталитарными державами).

На протяжении почти всего 20 века либерально-демократическая и тоталитарная системы сосуществовали, жили бок о бок, воевали между собой в «горячей» или «холодной» войнах. И нам сейчас нужно четко уяснить себе основные черты и той, и другой. Попытаемся это сделать.

Либеральная демократия. Основана на христианском убеждении, что душа человеческая, наделенная свободой воли, выпускается в этот мир для испытания. На чью сторону она встанет — Божью или пойдет за соблазнами Князя мира сего, дьявола — зависит только от нее самой. От этого ее выбора зависит, в конечном итоге, всё — ее вечная посмертная судьба, в аду или в раю. И никто не вправе вмешиваться в принимаемые человеком решения, если он сам не ограничивает такую же свободу другого. Отсюда — глубокое уважение к человеческой личности, для обеспечения свободы которой создается государство, суд. Государство демократическое, основанное на выборах, с соблюдением множества процедур при принятии решений, с особой защитой возможностей меньшинства оставаться в органах власти, что максимально препятствует концентрации власти в одних руках и ее длительному сохранению в распоряжении одной из политических групп. Хозяйственная жизнь строится по законам свободного рынка. Страны либеральной демократии открыты для остального мира во всех отношениях

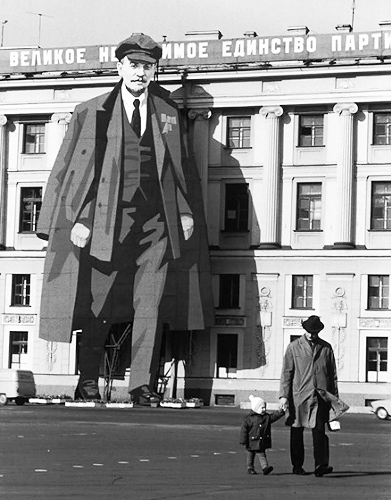

Тоталитаризм. Основан на идее справедливости — так, как ее в это время понимает большинство. Отдельная личность, ее индивидуальность не уважается, ее особые интересы в расчет не принимаются. Значимость имеет лишь настроение широких масс (нации либо класса). Государство, ориентированное на них, недемократично, не основано на выборах и представляет собой диктатуру вождя и его партии. Ни о каких правах меньшинства не может быть и речи, оно либо подавляется, либо уничтожается ради целостности и стабильности системы. Хозяйственная жизнь строго контролируется и направляется из единого центра власти. Тоталитарные страны закрыты для всего остального мира.

Это очень разные, противоположные в самих своих основах системы. Это разные цивилизации. Тоталитаризм, основывавшийся на первенстве нации, был уничтожен в ходе Второй мировой войны (Германия и Италия). Тоталитаризм, заложивший в свою основу интересы рабочего класса, дожил до своей естественной кончины в 80-е годы.

Все три тоталитарных державы усиленно готовились к завоеванию мирового господства, о чем откровенно и заявляли. СССР (как и Германия, как и Италия) строил свою жизнь и производство так, чтобы концентрировать свои силы на наращивании вооружений. И на Западе так к Советскому Союзу (как к Германии и Италии) и относились — как к «чужому», как к смертельно опасному сопернику и непримиримому врагу. С крушением «коммунистической цивилизации», с исчезновением СССР ситуация изменилась.

Рыночная экономика, отсутствие централизованного контроля за производством сделали невозможным концентрацию сил страны в военных отраслях для любой из частей распавшегося Союза. Осколки «социалистической системы» превратились в открытые миру «нормальные» страны с неконкурентоспособным производством и множеством внутренних проблем. Их внешнеполитические интересы и устремления могут противоречить интересам окружающих стран, но разрешение таких конфликтов уже совершенно не походит на прежнее противостояние «систем».

Владимир Путин сказал как-то: «Советский Союз был все той же Россией, только называвшейся по-иному». Он неправ. Может быть, по его ощущениям это и так, но нынешняя Российская федерация, несмотря на то, что удалось с ней сделать второму президенту, походит на СССР лишь какими-то внешними чертами.

Можно вернуть ей старый советский гимн, можно разжигать ностальгию по тем временам, «когда нас все боялись», можно сделать суды послушными звонкам из исполнительной власти, можно фальсифицировать выборы, можно захватывать бизнесы — и тем не менее, нельзя вернуть основы той, уже проигравшей исторический спор, цивилизации. Ведь к старой мелодии гимна надо придумывать новые слова, нужно все время, хотя бы на словах, подчеркивать полную самостоятельность и независимость от кого бы то ни было судов, нужно отвергать с негодованием все обвинения в подтасовках на выборах, нужно всячески замалчивать истинные причины «добровольной» отдачи по дешевке своих бизнесов их вчерашними владельцами.

А нужно это потому, что образ справедливости в глазах большинства населения по сравнению с советскими временами изменился, и изменился в традиционном, «западном» направлении. На первый план вышли частные интересы человека и его семьи, и возмущение вызывают попытки вторжения в «частное пространство», раздражение вызывают «карманные» суды и презрение — махинации при выборах. Именно это сейчас является для большинства населения несправедливым. Очень, очень много осталось в России от советского прошлого, особенно в сознании людей, но перелом все же произошел — страна, несмотря ни на что, стала другой. Другим стало и отношение к ней в мире, совсем не таким, как к тоталитарному и военизированному СССР. Из непримиримого врага (СССР) Россия для Запада превратилась в соперника, что, согласитесь далеко не одно и то же.

От «двух систем» – к единому миру

Экономика. В начале 80-х годов советская экономика окончательно превратилась в огромную машину по поглощению ресурсов – почти не реагирующую на команды «центра» и работающую в собственных интересах. В стране сложился постоянный и устойчивый дефицит рабочих рук, сырья, топлива и товаров – и при этом склады были забиты никому не нужной продукцией, предприятия переполнены лишними работниками, на заводских дворах ржавели купленные за валюту станки и каждый год начинались сотни новых промышленных строек… Огромные вложения в промышленность и сельское хозяйство перестали давать хоть какую-то отдачу: рост производства практически прекратился, и все способы его стимулирования так и не сработали.

В 70-е годы СССР вынужден был проститься не только с мечтой догнать и перегнать своих западных конкурентов по основным экономическим показателям, но и с перспективой добиться экономической независимости от Запада – страна уже не могла существовать без мировых рынков. Могучая сверхдержава обречена была играть там незавидную роль – продавать сырье в обмен на технологии, промышленное оборудование и зерно.

[Единственный показатель, по которому СССР стал вровень с западными странами, – выбросы СО2 (советские предприятия и автомобили отравляли атмосферу больше, чем английские, французские, западногерманские и японские вместе взятые; «впереди» в этом отношении были только США с их огромной промышленностью и практически всеобщей автомобилизацией)]

Единственным конкурентоспособным советским товаром было оружие. В 80-е годы Советский Союз занял б`ольшую долю мирового оружейного рынка, чем США (37% против 34%). Однако три четверти американского экспорта оружия приходилось на развитые страны (т. е. в основном шло партнерам по НАТО и Израилю), тогда как три четверти советского экспорта направлялось в страны «третьего мира» – часто в долг и без надежды на возврат. Твердой валютой за советское оружие платили немногие, в основном расплачивались апельсинами, бананами, чаем, кофе и другими товарами. Торговля оружием, которую вел СССР, приносила скорее политические, чем экономические выгоды.

В начале 80-х годов доходы от продажи нефти и газа составляли уже более половины валютной выручки СССР, и страна оказалась в очень большой зависимости от уровня цен на топливо. Когда на рубеже 80-х мировые цены на нефть резко упали, а самые богатые и доступные месторождения западносибирской нефти были исчерпаны, поток нефтедолларов иссяк.

Восполнить уменьшение этих доходов было нечем – предстояло выбирать: либо идти на существенное снижение жизненного уровня населения, либо влезать в долги. Первое было опасно для политического руководства; второе – невозможно без существенного улучшения отношений с богатыми странами Запада.

Наука и технологии. В 50–60-е годы СССР выглядел лидером в научной области; советские ракетно-космические успехи даже встревожили многих на Западе и побудили правительство США срочно принимать меры – увеличивать ассигнования на науку, проводить реформу системы образования. Это, конечно, принесло свои плоды, но главным «двигателем» научно-технического прогресса в США и в других западных странах были все же не правительства, а рыночная конкуренция.

Именно частные фирмы под давлением «энергетического кризиса» начали ускоренно «пускать в дело» накопленные научные разработки и вкладывать деньги в новые исследования, стремясь добиться как можно большей экономии вздорожавших сырья и энергии. Движение в этом направлении подхлестнула и политика президента Рейгана, направленная на ужесточение конкуренции и раскрепощение частной инициативы. 80-е годы стали временем все ускоряющегося, взрывного роста новых технологий. «Традиционные» отрасли промышленности оттеснялись на задний план новыми, «наукоемкими». В 1981 году в США появился первый персональный компьютер – для Запада началась новая технологическая эпоха…

Советское руководство прекрасно понимало, насколько важно не допустить отставания в этой области. По количеству технических вузов и инженеров на душу населения СССР был мировым лидером. С середины 70-х годов всем советским старшеклассникам преподавали основы высшей математики – такого насыщенного математического образования не знала ни одна страна Запада. Достижения фундаментальной, «чистой» науки в СССР были впечатляющими, но добиться желанного объединения науки с производством, особенно в гражданских отраслях, не удалось. Советские предприятия в новых технологиях не нуждались – внедрение их не сулило «плановым» заводам никакой выгоды и было для директоров только лишней «головной болью» (зачем? – ведь финансирование гарантировано, снабжение гарантировано, сбыт гарантирован…).

Советские НИИ (научно-исследовательские институты), созданные при каждом министерстве и призванные разрабатывать передовые технологии и внедрять их в производство, в условиях затратной экономики быстро превратились в малоэффективные бюрократические организации; работа там была непрестижной, способные специалисты туда не шли.

За 20 лет СССР не только не приблизился к уровню передовых стран Запада, но и отстал от них еще на одну «технологическую эпоху», так и не сумев перейти к ресурсосберегающим методам производства и наукоемким технологиям [даже к концу тысячелетия на производство единицы продукции в России затрачивалось энергии на 30–40% больше, чем в европейских странах].

Общее технологическое отставание ставило под угрозу равновесие СССР и США в военной области.

Последний виток гонки вооружений. СССР тратил на военные нужды чуть ли не большую долю национальных ресурсов, чем накануне Великой Отечественной войны, и лишь такой ценой мог поддерживать равенство вооруженных сил с США, для которых военные расходы были далеко не такими обременительными.

Но в начале 80-х годов американский президент Рейган добился от Конгресса существенного увеличения военного бюджета для разработки и производства новейших, высокотехнологичных и очень дорогих систем вооружений (космической защиты от ядерного нападения, высокоточного ракетного оружия, компьютеризации «традиционных» видов вооружений и управления войсками и др.). Одновременно западные страны согласованным решением отказались продавать Советскому Союзу новейшие технологии и промышленное оборудование, годные для использования в военном производстве.

Тягаться один на один со всем Западным миром в наращивании вооружений Советскому Союзу больше было не под силу.

Итоги «социалистической интеграции». «Дружба народов» внутри социалистического лагеря и через сорок лет после его создания держалась только на советском военном присутствии в Восточной Европе, которым правящие компартии шантажировали население своих стран. Экономические связи между странами не были добровольными и взаимовыгодными, поэтому к началу 80-х годов все участники этой полупринудительной торговли были недовольны ее результатами, причем каждая сторона (включая СССР) была убеждена, что именно она подвергается эксплуатации. Лидеры восточноевропейских стран недвусмысленно намекали кремлевскому руководству, что без экономической помощи СССР они могут и не справиться с собственными народами, и эта «иждивенческая» позиция все больше раздражала советских вождей. В народе складывалось твердое убеждение, что «мы всех кормим, поэтому самим есть нечего». Официальные пропагандисты таких взглядов не опровергали. Многие из руководителей страны, похоже, и сами склонны были думать так же.

Очень трудно сказать, в чью пользу на самом деле был баланс этих отношений, имевших мало общего с экономикой. СССР поставлял на рынки восточноевропейских стран, прежде всего, топливо, сырье и промышленное оборудование; в обратном направлении шли товары народного потребления, качество которых было, как правило, лучше, чем у советских, но хуже, чем у западных аналогичных товаров. Огромный и дефицитный советский рынок охотно поглощал то, что не нашло бы спроса в развитых странах, и сбыт восточноевропейским предприятиям был гарантирован – но эта «беспроблемная» жизнь (в сочетании с использованием советского оборудования) способствовала растущему технологическому отставанию «соцлагеря» от остального мира.

В 70-е годы восточноевропейским режимам перестало хватать советской помощи для поддержания жизненного уровня и социального спокойствия в своих странах. Чтобы как-то сгладить все более заметную бедность «соцлагеря» по сравнению с Западом, правительства Польши, Венгрии, Румынии, ГДР вынуждены были влезать в долги к западным кредиторам. Замкнутой и самодостаточной системы из «социалистического лагеря» не получилось. Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) не стал удачным опытом восточноевропейской интеграции – и не выглядел привлекательной альтернативой западной «единой Европе».

Глобальная стратегия. Стратегия поддержки всех «антиимпериалистических сил» в мире явно себя не оправдывала. В 70-е годы облик этих сил в мире изменился – это были уже не романтичные национально-освободительные движения и герои, а, в основном, разного рода фанатики, непримиримые партизаны, террористы, которые умело использовали «холодную войну» в своих целях. «Друзья», над которыми не было прямого военного контроля, были крайне ненадежны, и СССР нередко оказывался в положении заложника их рискованной политики.

Руководители Советского Союза при поставках оружия и другой помощи пытались выставлять свои условия (например, не начинать войну без консультаций с советским руководством), но получали от лидеров «третьего мира» возмущенный отпор: какие же вы «братья», чем вы отличаетесь от «проклятых империалистов», если точно так же хотите диктовать нам свою волю?

Принцип «Что плохо для США, – хорошо для нас, и наоборот» не выдерживал проверки практикой. Оказалось, что яростные враги США своей непредсказуемостью и отказом признавать какие-либо международные нормы могут представлять серьезную опасность и для СССР.

Исламская революция в Иране в 1978 году вряд ли доставила большое удовольствие советскому руководству, хотя ее религиозный лидер Хомейни проповедовал непримиримый антиамериканизм. Фанатичные и агрессивные иранские фундаменталисты объявили «мировым сатаной» не только США, но и СССР – при этом Америка от Ирана была далеко, а СССР имел с ним общую границу…

В 1985 году боевики Организации освобождения Палестины, прежде «охотившиеся» только на израильтян и западных граждан, впервые взяли в заложники советских служащих и одного из них убили (и это после того, как более тысячи бойцов ООП прошли подготовку в специальных лагерях на территории СССР).

Конец мечты. Мировой опыт, особенно опыт разделенных стран – ФРГ и ГДР, Северной и Южной Кореи – за сорок послевоенных лет однозначно показал, что «социализм» не только не помогает отставшим странам догнать Запад, но дает прямо противоположный результат. Привлекательность «социалистического выбора» резко ослабла.

Коммунистические идеи потеряли популярность даже в «третьем мире» – советские вожди прекрасно понимали, что если лидер какой-нибудь бедной страны уверяет их в своей преданности идеям «марксизма-ленинизма», то он просто-напросто очень хочет получить помощь (желательно «живыми» деньгами или оружием и желательно безвозмездно).

Для стран Запада коммунизм перестал быть внутренней угрозой – большинство коммунистических партий выживало только благодаря непрекращающейся «братской помощи» Москвы. А те из них (например, французская, итальянская, испанская), которые могли существовать самостоятельно, старательно «открещивались» от СССР и от советского варианта социализма.

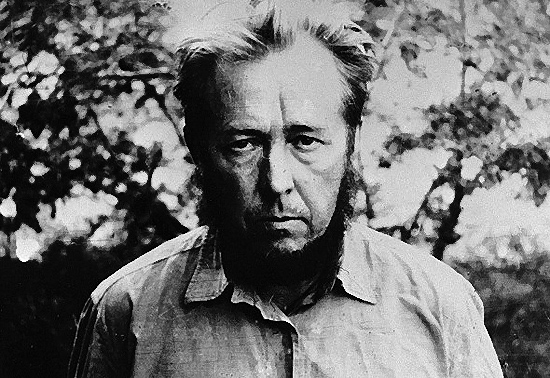

На общественное мнение Запада сильно повлияли высланные из СССР диссиденты. Поначалу им трудно было найти общий язык с местными интеллектуалами, многие из которых традиционно симпатизировали Советскому Союзу и верили, что жизнь там пусть и беднее, зато праведнее, чем на Западе. После советского вторжения в Чехословакию эта вера пошатнулась, а «добил» ее изданный в 1973 году и разошедшийся многомиллионными тиражами «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. После этого даже самые стойкие «друзья СССР» среди западной интеллигенции признали, что ненавидимое ими капиталистическое «общество потребления» – не худшее из существующих на земле.

После двух «застойных» десятилетий коммунистическая мечта окончательно умерла и в СССР – она не могла уже никого вдохновить или указать на какие-либо осмысленные цели в будущем. Как для простых граждан, так и для партийных чиновников не было более ценной привилегии, чем возможность ездить в США и Европу. И хотя официальная пропаганда по-прежнему без устали восхваляла преимущества социалистического образа жизни, тяга ко всему заграничному охватила практически все население. В условиях, когда человек, всеми правдами и неправдами «доставший» себе английские ботинки или американские джинсы, испытывал чуть ли не счастье, казенное воспитание «советского патриотизма» давало обратный результат – цинизм и разочарование.

Социалистический лагерь не просто проиграл экономическое и военное состязание с Западом – он не смог сохраниться как пример для подражания, как привлекательная альтернатива западной цивилизации.

Однако тоталитарная система власти, выстроенная Сталиным и в основных своих чертах сохраненная его преемниками, по-прежнему оставалась исключительно устойчивой.

Читать дальше:

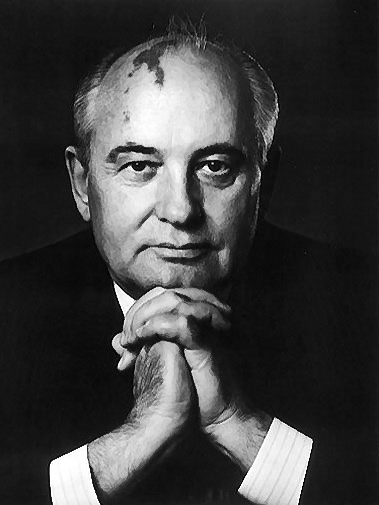

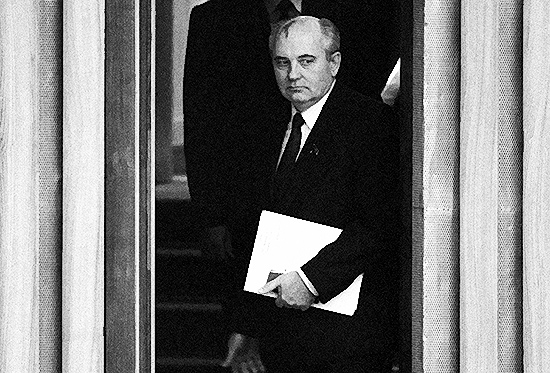

Удивительное дело, но враги поняли его лучше, чем друзья — и ненавидят за дело, и не могут себе простить, что вовремя не раскусили его намерений. Друзья же старательно доказывают, что никаких намерений и не было, что все у него получилось случайно и не так, как он хотел.

«Не начал вовремя серьезную экономическую реформу, переложил уплату по счетам коммунистического режима на плечи новорожденного российского правительства» — и он с готовностью признает: да, мол, ошибочка вышла, недопонял-недооценил… И никто не задастся вопросом: а как бы прошла эта самая реформа — при КПСС? При сохранении партийной властной вертикали и действующем КГБ!

В августе 1991 москвичи не поддержали ГКЧП; а если бы перед этим взлетели под небеса цены? Ей-богу, не нужно быть большим ученым, чтобы предсказать, как бы тогда развивались события. Как-то все быстро забыли, какое негодование вызывали у большинства сограждан «ворюги-спекулянты», вся вина которых заключалась в том, что они предлагали по свободным ценам разные соблазнительные мелочи, каких отродясь не бывало в советских магазинах.

Хорошо, но почему тогда он так упорно цеплялся за эту свою партию? Почему не ушел с поста генерального секретаря на год-два раньше? И он признает: да, и тут промахнулся… Допустим, не «промахнулся» бы — и ушел. Но партия была костяком государства, все нити реальной власти находились в руках партийных комитетов разного уровня. Помните, как четко и слаженно заработала вся эта структура в августе 1991-го? А что представлял собой Верховный Совет СССР, помните? На горстку крикунов из Межрегиональной группы обращал внимание только он один, а большинство там было ого-го какое…

Он готов каяться в чем угодно: и окружение себе не сумел подобрать, и доверял тем, кому не следовало… Но мы-то должны хоть немножко соображать и задать себе хоть самые элементарные вопросы. Например, такой: каким образом человек, не сумевший оценить вполне очевидные для всей страны — даже по телевизору! — деловые и человеческие качества Геннадия Алексеевича Янаева, — как такой человек вообще мог пройти все ступени партийной служебной лестницы и в 54 года оказаться на высшем посту в государстве? Ну нельзя же, в самом деле, рассуждать о событиях 1990-1991 годов, не задавшись столь очевидным вопросом. Ведь такого вице-президента еще поискать надо было, ведь все криком кричали: шо ж вы, блин, делаете, Михал Сергеич?!

Согласитесь, как-то не все тут на поверхности, есть еще о чем подумать. Не знаю, как для вас, а для меня эта загадка разъяснилась 19 августа 1991 года: Янаев был найден именно для этой роли, и лучше него «президента-самозванца» не сыграл бы никто.

Мы до сих пор никак не поймем: он сделал то, что сделать было невозможно, немыслимо! И вместо того, чтобы на факультетах политологии изучать, каким же образом у него все получилось, мы тупо талдычим, что все вышло само, а он и знать не знал, чего хотел.

Главный аргумент в пользу того, что он проиграл дело своей жизни, — то, что он потерял власть. Ну, не мог же, в самом деле, нормальный политик в здравом уме и твердой памяти сознательно рубить сук, на котором сидит, и добровольно отдавать свою власть. Так не бывает, так не бывает никогда и ни с кем! И задним числом ему дают советы — что надо было сделать, чтобы власть сохранить. Вот уж воистину, люди не видят очевиднейших фактов, если эти факты не согласуются с их заветными убеждениями.

Те же, кто видел его прощальную президентскую речь, помнят — это была речь победителя, а не побежденного; речь человека, сделавшего свое дело.

Этот человек настолько последовательно и твердо ослаблял собственную власть, что объяснять это недальновидностью, извините, просто глупо: технологии властвования ему были известны лучше, чем кому бы то ни было.

История августа-91 до сих пор загадочна. Все мемуаристы в один голос твердят, что он всегда помнил о судьбе Хрущева. И вот, поди ж ты, уехал отдыхать в самый критический момент, когда со всех сторон неслись предупреждения о зреющем заговоре, а вся союзная верхушка была загнана в угол готовящимся подписанием нового союзного договора. Это выглядело настолько невероятным, что сразу поползли слухи, что, дескать, он обо всем знал, тут какой-то тонкий расчет… Теперь уж все хором твердят: «путч» был им подстроен, чтобы при любом раскладе остаться «на белом коне». И никто не помнит, как в те дни было ясно обратное — при любом раскладе он теряет власть.

Абсолютно ясно одно: «ошибиться» он позволил себе как раз тогда, когда уже было можно — случись подобная промашка на каких-нибудь три месяца раньше (до всенародного избрания Ельцина), и в российской истории стало бы одной «трагедией неудавшегося реформатора» больше. Но его ошибка попала точно в «десятку», и история перестройки увенчалась тремя августовскими днями, до боли похожими на выпускной экзамен — трудный, опасный, но давший стране какой-то начальный импульс самоуважения, которого хватило… Ненадолго хватило, совсем ненадолго. Но на самые трудные и опасные годы оказалось достаточно, и гражданская война в тот раз не началась.

Он очень много говорил, но ни разу не позволил себе сорваться и наговорить лишнего. Он знал, что его кабинеты прослушиваются, и откровенные разговоры с женой вел только на долгих вечерних прогулках. Слова для него были только орудием политики, и он, как никто, умел использовать их силу — то для убеждения, а то и для усыпления аудитории, в зависимости от ситуации. В личных целях он публично словами никогда не пользовался и даже, кажется, не умеет этого делать. Сойдя с самолета 21 августа 1991 года, он позволил себе самую большую откровенность в своей жизни: «Я все равно никогда не скажу вам всего…». И обещание свое сдержал, хотя можно представить, чего ему это стоило и стоит в то время, как разнообразными «разоблачениями» занялись все кому не лень. Но мы-то ведь уже большие мальчики и девочки, может быть, способны и сами хоть что-нибудь понять?

Получив на выборах 1996 года так постыдно (для нас!) мало голосов, он мог с полным основанием сказать что-нибудь не очень лестное о своих соотечественниках и их вечной готовности лизать только бьющую руку. Не сказал, конечно — ведь по-прежнему не народ для него, а он для народа, и он вовсе не рассчитывал на понимание и благодарность. Но он все же человек, и непонимание не может его не ранить. Давайте попробуем понять — и вместить, и поразиться, и простить ему то, чего многие простить не в силах — то, что он великий человек и великий политик. Такая вот фигня.

Та же мысль в изложении Дмитрия Фурмана:

«Одной из самых больших психологических загадок Горбачева является то, что он не производит впечатление проигравшего человека. Так воспринять поражение и неизбежно следовавшие за ним унижения мог только человек, для которого власть – не самоцель, а средство для реализации его идеалов. Поражение было частью той цены, которую он был готов за них заплатить. И это поражение – его самая большая победа, победа над логикой политической борьбы, над ведущим к катастрофе «здравым смыслом», над собственными естественными, человеческими властными импульсами.

Горбачев – единственный в русской истории правитель, который, имея всю полноту власти, пошел на риск ее потерять во имя своих идей и свободы других. Он показал, что для политика может быть что-то, что важнее власти. … У нас есть одна несомненная фигура, «оправдывающая» русскую политическую историю и русскую политическую культуру, фигура, которой мы можем гордиться сейчас и которой обязательно будут гордиться наши потомки. Это – Горбачев».

КЛОАКА. Вообще‑то, так называлась большая каменная труба, через которую из древнего Рима вымывали фекалии гордых завоевателей полумира, проще сказать — канализация. Давно не действует Клоака, но грязный притон, скопище человеческого отребья, развратных подонков, общаясь с которыми обязательно вываляешься в дерьме, до сих пор и во всех странах называют клоакой.

СССР и «социалистический лагерь» в годы «холодной войны»

«РЕАЛЬНЫЙ» СОЦИАЛИЗМ

Для стран Запада конец 60-х – начало 80-х годов были временем затяжного кризиса, трудным и тревожным. СССР, напротив, вступил в середине 60-х годов в самую спокойную и внешне благополучную эпоху своего существования. По телевизору советские люди видели бурлящую «заграницу» – сражения студентов с полицией в европейских и американских городах, исступленные лица китайских хунвейбинов, горящие вьетнамские деревни, многотысячные антивоенные демонстрации, кровь, слезы, негодование – и им казалось, что сами они живут в благословенной тихой гавани, защищенной от любых бурь и невзгод. Поколения, взрослевшие в эти годы, почти ничего не знали не только о страшных сталинских временах, но и о беспокойном «оттепельном» десятилетии; им казалось, что СССР – это государство, в котором ничего не меняется и меняться не может; завтра будет то же, что вчера, и жизнь будет вечно идти по кем-то когда-то заведенному распорядку.

Хрущев оказался последним искренним коммунистом среди высшего руководства страны. После его смещения наивные попытки добиться соответствия построенного в СССР социализма изначальному марксистско-ленинскому «проекту» были прекращены. Сам вопрос о степени этого соответствия был закрыт и фактически объявлен бессмысленным: официально провозгласили, что в СССР построен «реальный социализм», который естественно и неизбежно отличается от мечтаний «основоположников». Записанное в Программе КПСС построение коммунизма к 1980-му году списали на хрущевский авантюризм, вопрос о сроках наступления «светлого будущего» больше не ставился. Тем самым советская идеология лишалась устремленности в будущее, и главной ценностью становилась сегодняшняя реальность – «коммунистической» партия оставалась только по названию. Следующие два десятилетия вошли в историю страны под именем «эпохи застоя».

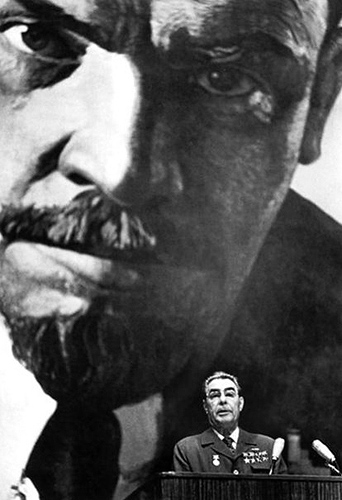

«Коллективное руководство». Леонид Брежнев, возглавивший партию после снятия Хрущева, не выделялся в своем кругу партийных функционеров ни интеллектом, ни волей, ни смелостью. Из всех «заговорщиков» он был едва ли не самым безликим, «никаким» – и именно поэтому устраивал всех остальных.

Он пришелся впору новой эпохе – во главе бюрократической супердержавы встал супербюрократ. Высшая власть для него была не средством осуществления каких-то своих общественных идеалов, а логичным завершением успешной карьеры. Честолюбие Леонида Ильича было удовлетворено уже в тот день, когда он стал первым секретарем ЦК КПСС, и более амбициозных планов у него не было. Поэтому, в отличие от Хрущева, он не столько вел за собой, сколько сам шел на поводу у остававшегося в тени «коллективного руководства».

Эпоха управленческих реформ, кадровых «перетрясок», державших в напряжении все чиновничество страны, закончилась. Всё вернулось «на круги своя»: на место совнархозов вновь пришли централизованные министерства, из Устава партии был исключен пункт об обязательной периодической смене руководящих кадров. Даже высшим партийным органам и должностям вернули их старые, более «внушительные» названия – Президиум ЦК КПСС превратился в Политбюро, а Первый секретарь – в Генерального. В первые пять лет после Хрущева сменилось втрое меньше партийных работников, чем за предыдущее пятилетие.

К концу 60-х годов состав высшего партийного руководства окончательно «устоялся». Самые активные и не в меру честолюбивые организаторы антихрущевского заговора были отодвинуты на второй план и вытеснены из «большой политики». Брежнев, поначалу назначенный на высший партийный пост как фигура временная и компромиссная, скоро упрочил свою власть настолько, что мог не опасаться никаких заговоров и интриг даже после того, как его здоровье резко ухудшилось. Более того: чем меньше вмешивался в управление страной дряхлеющий генеральный секретарь, тем удобнее и незаменимее он становился и для своего непосредственного окружения, и для всей правящей элиты страны. Кадровые перестановки в высших эшелонах власти практически прекратились, и единственной причиной изменений в их составе стала смерть «вождей».

В состав «коллективного руководства» входили очень разные люди, но никакие разногласия и противоречия между ними никогда не становились достоянием гласности. Единственным источником сведений о личных и политических качествах членов брежневской «команды» были слухи. Председатель Совета Министров Алексей Косыгин, например, слыл очень умным и понимающим человеком, «главный идеолог» партии Михаил Суслов – сухим догматиком-сталинистом («человеком в футляре»), сам Брежнев – незлым и миролюбивым человеком, ценившим «маленькие радости жизни» больше, чем любые «высокие идеи». Однако перед страной они представали совершенно одинаковыми – одно мнение, одно выражение на лицах, один стиль поведения. Подчеркнутое соблюдение этого «монолитного единства» было важнейшим правилом партийной «этики» на всех уровнях, а «противопоставление себя коллективу» считалось самым непростительным грехом.

«Коллективное руководство» в 1967 году провозгласило, что в СССР построен уже «развитой социализм», и дальше остается лишь постепенно совершенствовать его, исправляя «отдельные недостатки». Это теоретическое новшество служило обоснованием сугубо консервативной политики, исключающей какие-либо серьезные реформы и направленной только на сохранение основных «завоеваний социализма».

«Золотой век» номенклатуры. Главным из этих «завоеваний» было окончательное закрепление власти партийно-чиновничьей элиты страны – номенклатуры. Правящий слой советского государства получил, наконец, возможность спокойно пожинать плоды своего высокого положения.

[«Номенклатурой» назывались списки руководящих должностей, назначение на которые контролировалось руководящими органами разных уровней – была номенклатура ЦК, обкомов, райкомов КПСС, номенклатура министерств и т. д. Были и списки людей, готовых занять любую номенклатурную должность]

Добравшийся до номенклатурного поста чиновник мог теперь не опасаться не только за свою жизнь, но и за свое положение – как бы плохо он ни работал, сохранение той или иной номенклатурной должности было ему так же гарантировано, как дворянину в прошлом веке сохранение дворянского звания. «Проштрафившегося» министра могли назначить директором научного института, члена ЦК – отправить куда-нибудь послом, секретаря обкома – сделать главным редактором газеты, директора ресторана – отправить заведовать баней, но за пределы номенклатуры они не «вылетали».

Принадлежность к номенклатуре давала право на ощутимые материальные привилегии – служебную машину, государственную дачу, особое медицинское обслуживание, получение продуктов из спецраспределителей и т.п. Ценность всех этих благ усиливалась тем, что «простым смертным» за «простые деньги» они оставались совершенно недоступны – ни деликатесов, ни хорошей одежды в советских магазинах не было, чтобы купить автомобиль, приходилось много лет отстоять в очереди и т. д. Поэтому обладание в общем-то обычными вещами, доступными большинству людей в странах Запада, в СССР оказывалось символом принадлежности к «элите», возвышающейся над остальным населением.

Номенклатурный статус стал не только пожизненным (многие положенные по рангу привилегии сохранялись и после выхода их обладателя на пенсию), но и фактически наследственным: дети номенклатурных работников не имели проблем при поступлении в самые престижные вузы, а после этого быстро продвигались на номенклатурные должности. Таким образом, правящий слой стал приобретать черты замкнутого сословия. Только вот пользоваться всеми своими привилегиями он вынужден был украдкой, втайне от остального населения – официально в СССР все были равны…

Механизмы, способные подчинять корыстные интересы правящего «сословия» хоть каким-то общегосударственным интересам, в этот период практически исчезли. «Шестеренки» бюрократической машины добились значительной независимости от самой этой машины и теперь не столько выполняли волю центра, сколько сами ее определяли.

Политика высшего руководства зависела от соотношения сил разных групп номенклатуры и сводилась в основном к лавированию между ними. Так, распределение средств между отраслями экономики зависело не столько от рекомендаций экономистов, сколько от способности отраслевых министров «выбить» финансирование и ресурсы. Поэтому сколько ни принималось решений увеличить выпуск товаров для народа, все равно с каждым годом все большая доля средств отпускалась тяжелой промышленности и военно-промышленному комплексу [об этом «таинственном» свойстве тогдашней экономики было сложено много анекдотов. Один из них – о рабочем завода швейных машинок, который жалуется: «Вынес детали с завода, попытался дома швейную машинку собрать. Сколько ни собираю – каждый раз пулемет получается!»]. Та же судьба была и у всех остальных постановлений: они выполнялись ровно в той мере, в какой соответствовали интересам реальных хозяев страны. Теперь такой «саботаж» чиновников уже не угрожал не только их жизни, но и карьере.

Оставаясь формально не более чем «слугами народа», номенклатурные чиновники получили в эти годы почти неограниченные возможности распоряжения «общенародной собственностью» в свою пользу. Коррупция стала повальной и пронизывала все структуры власти, «умеренные» и соответствующие «чину» злоупотребления практически не карались. Записанные на бумаге законы и реальные, негласные «номенклатурные» правила расходились все дальше.

«Социальная справедливость». Главным девизом застойных лет стала «спокойная жизнь» – своего рода «синица в руках» вместо прежнего «журавля в небе» – коммунизма. Добившись спокойной жизни для себя, номенклатурная элита обязана была обеспечить ее и остальному народу. Призывы к жертвам во имя светлого будущего в этой ситуации казались неуместными, и партия официально провозглашала своей главной целью «удовлетворение растущих потребностей народа» уже сегодня.

Продолжалось начатое в 50-е годы повышение зарплат и пенсий, росли всякого рода льготы для ветеранов и многодетных семей, строилось все больше детских садов, домов отдыха, санаториев и т. п. В 1967 году ввели пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями – у советских граждан тоже появился «уикенд». Рублевые доходы большинства семей росли, но реальный уровень жизни повышался медленно – превратить заработанные деньги в товары в СССР всегда было очень нелегко, а по мере роста зарплат в 70–80-е годы становилось все труднее и труднее.

Государственная плановая экономика была плохо приспособлена для удовлетворения человеческих нужд; с самого начала она не могла существовать без параллельных «теневых» отношений. В годы «застоя» признание права людей на стремление к лучшей жизни проявлялось в терпимости властей к этой «теневой» экономике, всякого рода нарушениям закона и воровству. Далеко в прошлом остались лагерные сроки «за три колоска» – теперь мелкое (да и крупное – но «по чину!») воровство с родного предприятия стало практически ненаказуемым, и рассматривалось скорее как моральный проступок, чем как преступление (для таких воров придумали даже смягчающее название – «несуны»). Всенародное распространение получил принцип «что охраняешь, то и имеешь» – в такой форме государство неофициально «делилось» с населением «общенародной собственностью». Оправданием этому служило распространенное убеждение, что «сколько у государства ни воруй, все равно своего не вернешь».

Естественно, возможности перераспределения ничейной «общенародной» собственности в свою пользу зависели от места работы и служебного положения, и именно такие возможности, а не официальная зарплата, стали определять выгодность и престижность той или иной профессии [сам Брежнев как-то с наивным цинизмом заметил: «Ну кто же у нас живет на зарплату?»]. В эти годы врачи, инженеры, учителя стали постепенно превращаться чуть ли не в «низшую касту» общества – их доходы не шли ни в какое сравнение с доходами продавцов, поваров, официантов, не говоря уже о такой «элите», как директора магазинов или заведующие складами.

На улицах советских городов в несметных количествах висели плакаты, прославлявшие труд – «дело чести, доблести и геройства». Однако жизнь воспитывала людей гораздо успешнее, чем официальная пропаганда. Первый же трудовой опыт в любой конторе, на заводе или в колхозе превращал вчерашних школьников в законченных циников – слишком уж производственная реальность отличалась от всего, что внушала школа, телевидение и газеты. Старшее поколение, еще сохранявшее уважение к труду, уходило на заслуженный отдых, а те, кто шел ему на смену, трудовым энтузиазмом не отличались.

Складывалась хорошо памятная людям того поколения картина «застойной» жизни: все работают не перенапрягаясь, получают мизерную зарплату («они делают вид, что они нам платят, – мы делаем вид, что работаем»), приносят с работы кто что может – от канцелярских принадлежностей до стройматериалов, нелегально подрабатывают в свободное от госслужбы время или прямо в рабочие часы… Никто не живет в соответствии с законом – и все стараются ладить с начальством (а начальство, «прикрывая» подчиненных, тоже имеет от этого свои выгоды)… Все больше необходимого для жизни исчезает с прилавков – но практически все можно достать «с черного хода» или «по блату»… В общем, всеобщий мир и благодать, круговая порука всеобщей безответственности и безнаказанности.

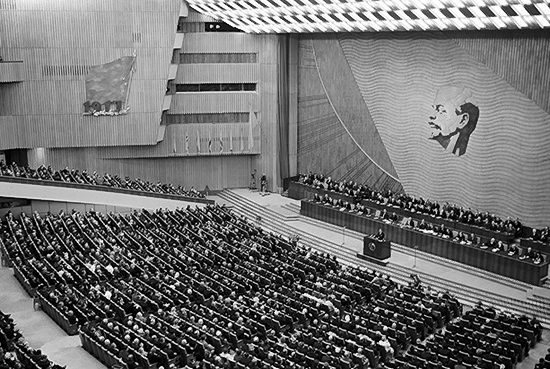

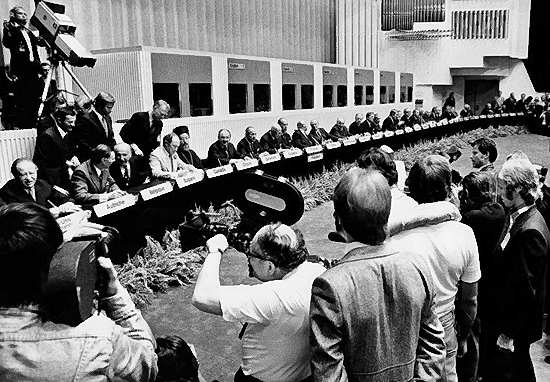

Политические кампании. Эпоха «застоя» была бедна политическими событиями. Официально «крупнейшим историческим событием» провозглашался каждый очередной съезд КПСС (от XXIII до XXVI). Эти многолюдные собрания, подбор делегатов на которые шел через старые, еще при Сталине отработанные механизмы, проходили по одному и тому же сценарию без малейших импровизаций и неожиданностей, как хорошо отрепетированные спектакли: многочасовой доклад Брежнева о достигнутых за «отчетный период» успехах и «основных задачах» на будущую пятилетку (специальные «дирижеры» подавали сигналы залу, в каких местах следует прервать докладчика «простыми» или «бурными, продолжительными» аплодисментами), потом – длинная череда читающих по бумажке ораторов, восхваляющих «мудрое руководство»… Говорить не по заранее написанному тексту, а «от себя» стало считаться в эти годы недопустимым нарушением приличий. Все решения (естественно, «до запятой» подготовленные заранее) принимались единогласно, и в конце все дружно аплодировали самим себе.

Понятно, что интереса в обществе подобные «исторические события» не вызывали, и единственным их реальным последствием была замена цифр на заполонивших всю страну монументальных лозунгах «Решения … съезда КПСС – в жизнь!» да добавление лишних вопросов в билетах по истории КПСС – предмета, изучавшегося во всех учебных заведениях страны. Внимательно вчитывались в документы партийных съездов только преподаватели общественных наук да западные «советологи», которые пытались извлечь оттуда с помощью изощренного текстологического анализа хоть какую-то информацию о возможных сдвигах в политике СССР.

Когда в высших эшелонах власти действительно происходили какие-то изменения (например, в 1977 году был отправлен на пенсию официально «второй человек в государстве» – председатель Верховного Совета СССР Подгорный, и его пост «по совместительству» занял Брежнев), то никакой информации о причинах или целях этих изменений не появлялось, и народ пробавлялся слухами собственного сочинения.

Одним из главных приемов «оживления» политической активности в стране стали празднования многочисленных и нескончаемых юбилеев и годовщин (Октябрьской революции, образования СССР, дней рождения Ленина, образования партии и т. д.). «Юбилейным» объявлялся практически каждый год – население призывали «встать на трудовую вахту в честь…», «развернуть социалистическое соревнование за достойную встречу знаменательной даты…», «ударным трудом ознаменовать славную годовщину…» и т. д., и т. п.

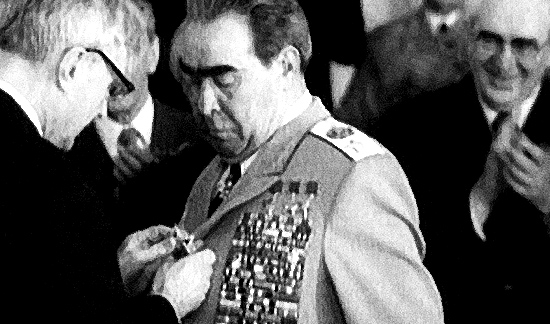

Год от года все громче и навязчивее становились славословия «верному ленинцу, выдающемуся политическому деятелю нашей эпохи, дорогому Леониду Ильичу Брежневу». Генеральный секретарь, очевидно, питал человеческую слабость к наградам и титулам, и к концу 70-х годов его парадный маршальский китель напоминал новогоднюю елку от блеска десятков орденов и наградного золотого оружия (в общей сложности в коллекции Леонида Ильича накопилось около двухсот высоких наград, советских и иностранных). Народ отвечал на эти усилия пропаганды массой насмешливых анекдотов про стареющего генсека.

Шумная пропагандистская кампания развернулась в 1977 году по поводу принятия новой (третьей по счету) конституции СССР, но и это формально «знаменательное» событие вызвало в обществе лишь недоумение: зачем? Тем не менее, практический смысл в этой акции присутствовал, но он был связан не с внутриполитическими потребностями страны, а скорее с нуждами внешней политики. В 70-е годы советское руководство вело политику «разрядки напряженности» в отношениях с Западом, но при каждой встрече с лидерами демократических стран советским руководителям и дипломатам приходилось выслушивать упреки в нарушении прав человека и своей собственной демократической конституции. Новая конституция юридически оформила монополию КПСС на власть в качестве «руководящей и направляющей силы советского общества» (статья 6 конституции СССР) и ограничения политических свобод, т. е. сокращала разрыв между Основным законом страны и реальностью. Это должно было несколько «облегчить жизнь» дипломатам. С этой же целью в новую конституцию включили и международные обязательства СССР.

Однако в общем и целом новая конституция, как и прежняя, оставалась не более нужным в государственной жизни документом, чем «хрущевская» программа КПСС с ее планами построения коммунизма.

Правозащитное движение. Брежневское руководство, в отличие от Хрущева, не очень-то рассчитывало на искреннюю веру советских людей в идеалы коммунизма, но прекрасно понимало, что сохранение официальной идеологии, ее незыблемость – необходимое условие прочности его власти. Поэтому оно постарались решительно положить конец идейным «вольностям» предыдущей эпохи и погасить волну критической мысли, поднятую десталинизацией.

Споры и дискуссии по проблемам советской истории и экономики были прекращены: идеологический отдел ЦК КПСС дал «научные» ответы на все вопросы, и эти новые «установки» стали обязательны для всех, кто преподавал и изучал общественные науки. Постепенно свернули критику «культа личности» Сталина, признав его «выдающиеся заслуги» в деле построения социализма, но окончательно взять реванш убежденным сталинистам не дали. Теперь обо всех «неоднозначных» моментах истории просто умалчивалось, учебники стали практически «безлюдными» – ни Сталина, ни Берии, ни Хрущева, только мудрая коммунистическая партия, коллективно управлявшая страной и ведшая ее от победы к победе.

«Разболтавшихся» интеллигентов больше не пытались громогласно «воспитывать» так, как это делал Хрущев, но отчетливо дали понять, что церемониться с ними никто не собирается.

В 1966 году советский суд приговорил к длительным лагерным срокам писателей Юлия Даниэля и Андрея Синявского, «преступление» которых заключалось в том, что они печатали свои книги за границей.

В Уголовный кодекс была введена статья, карающая за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». Под «заведомо ложными измышлениями» подразумевалась неприятная для властей правда.

Брежневский режим, в отличие от сталинского, не был кровожадным и к массовому террору не прибегал. Преследовались лишь люди, совершившие вполне реальные преступления против тоталитарной системы – осмелившиеся открыто и публично высказываться против нее. Таких людей называли «диссидентами» (инакомыслящими) или правозащитниками.

Правозащитники принципиально действовали только мирными, легальными способами. Главным их лозунгом было требование к властям: «Соблюдайте ваши собственные законы!». Советская конституция гарантировала гражданам свободу совести, слова, собраний, демонстраций – однако попытки воспользоваться этими правами сурово карались. Правозащитники не желали принимать циничных «правил игры» и пытались жить так, как будто советская конституция – документ прямого действия, и все ее нормы работают в реальной жизни. Они печатали на машинках и распространяли свои статьи, писали письма и обращения к властям, протестуя против нарушений закона, давали интервью западным корреспондентам и честно сообщали, что они думают о ситуации в своей стране. В сталинские времена этого было бы достаточно для немедленного обвинения в «измене Родине» и расстрела; при Брежневе за это расплачивались потерей работы, лагерными сроками, вынужденной эмиграцией.

В августе 1968 года, когда советские дивизии вторглись в Чехословакию, 6 человек вышли на Красную площадь и развернули плакаты, осуждающие эту акцию правительства. Всего несколько минут и – избиение, арест, многолетние лагерные сроки. И ни одного сообщения в советских средствах массовой информации.

В том же 1968 году академик, трижды Герой Социалистического Труда, один из «отцов» советской водородной бомбы Андрей Сахаров после ряда бесплодных обращений к властям в защиту репрессированных написал статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Статья разошлась в «самиздате». Цена поступка – конец блестящей научной карьеры, переход на положение «неблагонадежного», публичное шельмование в прессе.

[Все издательства в СССР были государственными, и печатать не прошедшие цензуру материалы можно было только кустарно – на пишущих машинках, потихоньку на редких ксероксах в учреждениях. Это называлось «самиздат». Был еще «тамиздат», напечатанный за границей и нелегально переправленный в СССР]

Писатель Александр Солженицын, по крупицам собрав рассказы выживших в советских концлагерях, написал огромную книгу-исследование «Архипелаг ГУЛАГ» и опубликовал ее на Западе. В 1974 году, объявленный врагом своего народа, предателем Родины, он был лишен гражданства и насильно изгнан из СССР. Изгнание сопровождалось такой шумной кампанией в прессе, Солженицына так поносили и проклинали, что даже те, кто ничего о нем прежде не знал, заинтересовались: что же такого написал этот человек? Ответ на этот вопрос большинство советских людей получили лишь через пятнадцать лет [впрочем, в отличие от западного массового читателя, в бывшем СССР эту книгу не прочитали до сих пор — ее российские тиражи не идут ни в какое сравнение с тогдашними «западными»…].

В 1975 году Брежнев поставил свою подпись под Заключительным актом Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обязавшись тем самым уважать права человека и политические свободы в СССР. Математик Юрий Орлов создал в Москве группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. «Хельсинкские группы» распространились по всей Восточной Европе. В 1977 году все их руководители в СССР оказались за решеткой.

Официально за политические убеждения в СССР не сажали, и сообщения о таких преследованиях объявляли «злостной клеветой». Чтобы проще было отстаивать это официальное утверждение, в 70-е годы стали все чаще вместо тюрем помещать правозащитников в специальные психиатрические больницы. Это было гораздо страшнее, потому что такое заключение не требовало даже решения послушного суда, было бессрочным, в таких больницах могли на «законных» основаниях истязать «пациентов» и в короткий срок превратить здорового человека в действительно больного. Был придуман специальный диагноз «вялотекущая шизофрения», позволявший объявить сумасшедшим любого человека, для которого высшей жизненной ценностью не является его личное благополучие.

Например, явным симптомом психического заболевания официально считался «бред реформаторства» – «больной» занят размышлениями об улучшении общественного строя и не думает, как это может отразиться на его собственной жизни и жизни его семьи. Если же в ответ на такой «диагноз» «пациент» возражал, что при таком подходе Ленина тоже следует записать в шизофреники, то ему смело ставили новый диагноз – «мания величия». Не все психиатры, ставившие подобные диагнозы, сознавали себя простым орудием в руках КГБ. Многие из них были искренне убеждены, что здоровый человек действительно не может заботиться о стране и о человечестве больше, чем о собственном житейском благополучии.

Советская пропаганда называла правозащитников «жалкой горсткой отщепенцев», чуждых собственному народу. Действительно, для большинства советских людей после десятилетий тоталитаризма «права человека», «законность», «правовое государство» были пустым звуком, и многие охотно верили, что диссиденты «клевещут» по заказу западных спецслужб: так было понятнее.

Когда в 1979 году, начав войну в Афганистане, советское руководство отказалось от возможностей сохранить благоприятные отношения с Западом, это немедленно сказалось на судьбе «несогласных»: те из них, кто еще оставался на свободе, оказались в местах заключения.

В годы всеобщего цинизма и безразличия правозащитники пытались доказать, что можно и нужно «жить не по лжи». Их идеи влияли на сотни тысяч людей и оказались главным интеллектуальным капиталом страны, накопленным за эти годы.

ДРЯХЛЕЮЩАЯ СВЕРХДЕРЖАВА

Стратегия внешней политики. В годы «застоя» советское руководство продолжало проводить имперскую внешнюю политику, направленную на сохранение уже имевшихся «сфер влияния» (Восточная Европа) и приобретение новых. По-прежнему огромная часть национального богатства страны (называют цифры от 45 до 70%) расходовалась на наращивание военного потенциала, по-прежнему советские лидеры полагались больше на военную силу, чем на договоры. При этом огромные усилия тратились на поддержание «образа врага» в сознании советских людей и латание уже изрядно «проржавевшего» «железного занавеса».

Страны Восточной Европы, получившие в годы «оттепели» несколько больше автономии от СССР в своих внутренних делах (в частности, возможность самостоятельно формировать руководство правящих компартий), оставались под бдительным надзором «Старшего Брата». Отношения с ними основывались на так называемой «доктрине Брежнева», гласившей, что СССР оставляет за собой право применять силу, если в какой-нибудь из этих стран возникнет угроза «завоеваниям социализма». На практике эта доктрина была применена в 1968 году в Чехословакии.

С независимыми от СССР коммунистическими режимами, опиравшимися не на советские штыки, а на собственные силы (Югославия, Албания, Румыния), отношения были прохладными, а с Китаем они к концу 60-х годов ухудшились до такой степени, что возникла реальная опасность серьезного вооруженного столкновения. На советско-китайской границе происходили военные стычки с взаимными перестрелками и многочисленными жертвами [смерть Мао Цзэдуна в 1976 году ослабила остроту конфликта, но заметного потепления в советско-китайских отношениях так и не произошло].

К концу 60-х годов СССР, наконец, достиг ядерного паритета (равенства сил) с США. Ядерных вооружений соперничающие державы накопили в своих арсеналах столько, что ими можно было взорвать несколько таких планет, как Земля. Общественное мнение на Западе выражало все большую тревогу и требовало от правительств прекратить безумную ядерную гонку. Усталость американцев от затяжной и безнадежной войны во Вьетнаме сильно ослабила популярность идеи активного противостояния коммунизму. В США быстро набирали силу антивоенные движения, требовавшие от правительства снижения военных расходов. В ФРГ в конце 60-х годов к власти пришло социал-демократическое правительство, готовое ради ослабления напряженности и развития связей с государствами Восточной Европы признать раскол Германии и установленные после II Мировой войны границы. Вообще идеи ненасилия, пацифизма, разоружения переживали в конце 60-х годов настоящий «бум» [именно на это время пришелся расцвет молодежного движения хиппи, одним из лозунгов которого был обращенный к «взрослым» призыв: «Make love, not war!» – «Любите, а не воюйте!»].

Все это создавало исключительно благоприятную почву для провозглашенной советским руководством политики «разрядки международной напряженности», и в отношениях между соперничающими сверхдержавами началось обнадеживающее потепление.

«Разрядка». В 1969 году возобновились начатые еще при Хрущеве переговоры об ограничении гонки ядерных вооружений. В 1972 году в Москву впервые приехал с официальным визитом президент США – Ричард Никсон, и были подписаны договоры об ограничении систем противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений. Контакты и переговоры между лидерами сверхдержав продолжались и дальше.

Однако в целом переговоры об ограничении гонки вооружений в 70-е годы не увенчались большими успехами. Главным «камнем преткновения» оставался вопрос о практическом контроле за выполнением соглашений – советская сторона категорически отказывалась на взаимной основе допускать на свои военные объекты иностранных контролеров, а верить СССР «на слово» американцы не собирались.

Более существенные сдвиги были достигнуты в урегулировании проблем, остававшихся со времен II Мировой войны. Гораздо более прочным сделало мир в Европе согласие ФРГ признать проведенные после войны границы окончательными (1970 год) и установить дипломатические отношения со всеми странами Восточной Европы, включая ГДР (1970 – 73 годы).

В 1975 году в Хельсинки состоялось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое окончательно закрепило взаимный отказ от территориальных претензий, – фактически был, наконец, подписан общий послевоенный «мирный договор». Руководители всех европейских государств, а также США и Канады подписали Заключительный акт, в котором были сформулированы основные принципы международных отношений: взаимное уважение суверенитета, нерушимость границ и территориальная целостность, невмешательство во внутренние дела друг друга, неприменение силы и мирное урегулирование споров. СССР наряду с остальными обязался уважать права человека и основные гражданские свободы.

Однако советские лидеры по-прежнему считали, что военная мощь государства избавляет их от необходимости соблюдать взятые на себя обязательства.

Под прикрытием шумно рекламируемых «мирных инициатив» продолжалась традиционная для СССР политика поддержки всех антизападных сил на мировой арене. При этом не гнушались снабжать деньгами, советниками и оружием режимы с весьма сомнительной репутацией, слывшие оплотами международного терроризма (Саддам Хусейн в Ираке, Муамар Каддафи в Ливии). В «друзьях СССР» побывали такие одиозные личности, как Центрально-Африканский император-людоед Бокасса, кровавый эфиопский диктатор Менгисту Хайле Мариам… Материальную помощь получали и «братские социалистические страны», и компартии в странах Запада, многие из которых без советских денег были бы просто нежизнеспособны.

Плоды «разрядки» и ее конец. Некоторое «потепление» отношений со странами Запада дало возможность существенно расширить торговлю с ними. В 1971 – 76 годах объем торговли с США вырос в 8 раз, быстро развивались связи и с европейскими странами. Эти торговые связи были для СССР очень важны, так как давали доступ к передовым промышленным технологиям (кроме того, с каждым годом росли закупки зерна, без чего страна также уже не могла обходиться).

Но ослабление напряженности не было использовано советским руководством для снижения военных расходов, и к концу 70-х годов СССР достиг некоторого превосходства над США в ядерных вооружениях (по ракетам средней дальности – примерно в 2 раза). «Миролюбивой» внешней политике на этом пришел конец.

В 1979 году советские спецслужбы совершили государственный переворот в Афганистане, а затем «по просьбе» созданного ими марионеточного правительства в страну вошли советские войска. Подобных внешнеполитических акций не проводилось со сталинских времен, и это грубое нарушение норм международного права похоронило «разрядку». Конгресс США отказался утвердить подписанный незадолго до этого договор об ограничении стратегических ядерных вооружений, а на очередных президентских выборах в 1981 году американцы отдали свои голоса стороннику «жесткой» политики по отношению к СССР Рональду Рейгану.

Вдоль всей западной границы СССР, а также на территории ГДР и Чехословакии были размещены советские ядерные ракеты, нацеленные на страны Западной Европы. В ответ на это в Европе американцы установили аналогичные ракеты, нацеленные на СССР. Рейган наложил эмбарго (запрет) на продажу зерна и высоких технологий в СССР, конгресс США дал «добро» на новые дорогостоящие военные программы… Начался новый виток гонки вооружений.

Возможности СССР в этой гонке ограничивались только состоянием советской экономики.

Официальные показатели экономического развития выглядели вполне прилично – по темпам роста промышленного производства СССР опережал большинство стран Запада. Однако наиболее дальновидные (и информированные) советские экономисты понимали, насколько это внешнее благополучие обманчиво и непрочно.

Новое руководство страны еще в 1965 году начало свою деятельность с того, что попыталось провести подготовленную еще при Хрущеве экономическую реформу.

Зачем потребовалась реформа? Созданная при Сталине плановая экономика позволяла наращивать производство ограниченного ассортимента относительно «простых» товаров – чугуна и стали, электроэнергии и военной техники – хоть до бесконечности, были бы только ресурсы ( трудоспособное население, полезные ископаемые, земля, вода и т. п.). Никому не приходило в голову считать, какой ценой достигнуты красивые цифры в рапортах о выполнении планов, и тем более сравнивать издержки с затратами на производство такой же продукции в странах «загнивающего капитализма». Единственным методом экономии была нищенская оплата труда; неисчерпаемым источником новых рабочих рук для городов была голодная деревня.

Каждый директор предприятия получал четкий план-приказ: что именно, в каких количествах и из какого сырья он должен произвести. Никаких проблем со сбытом: судьбой готовой продукции занималось государство. Невыполнение плана или попытки извлечь из производства какую-то материальную выгоду для себя лично карались по всей строгости: у каждого за спиной стоял ГУЛАГ. В идеале хозяйственник должен был быть не более чем машиной для исполнения приказов «сверху» и проявлять инициативу только в самых узких рамках.

Во время «оттепели» из этого стройного механизма вынули тот самый «мотор», который обеспечивал его относительно бесперебойную работу – страх. К тому же началось постепенное повышение уровня жизни – миллионы рабочих и крестьян впервые перестали существовать на грани физического голода, а, значит, лишились могущественного стимула надрываться на работе. Разбогатеть законными путями было невозможно, а прожить «не хуже других» можно было и не перенапрягаясь. Поначалу Хрущев верил, что вместо страха можно опереться на трудовой энтузиазм – но это «срабатывало» лишь до тех пор, пока память о страхе была еще свежа. Чем дальше в прошлом оставалась эпоха «большого террора», тем слабее становились стимулы к труду.

Начиная с 50-х годов, частично повернутая «лицом к людям» промышленность стала выпускать все больше видов товаров. Даже при современной компьютерной технике никакой Госплан не сосчитает сколько штук (метров, килограммов) каждого изделия необходимо сегодня или завтра стране, сколько сырья и рабочих рук потребуется для производства, сколько транспорта – для перевозок. Нужно было каким-то образом переложить эту задачу на плечи самих предприятий – а значит, сделать директоров уже не просто исполнителями, работающими «из-под палки» плана, но и заинтересованными в результатах своей деятельности.

Плановая командная экономика могла обеспечивать рост производства только при неограниченных ресурсах. Построить еще 20 заводов или электростанций? Прорыть еще тысячу километров каналов? Нет проблем – были бы рабочие руки, земля, сырье [такой тип экономического развития называется экстенсивным. Он существовал во всех странах до тех пор, пока не выяснилось, что даже такой «ресурс», как чистый воздух, может скоро кончиться]. Но в начале 60-х годов стало выясняться, что ресурсы даже такой богатой страны, как СССР, небезграничны, а добиться их более экономного расходования по приказу нельзя – для решения таких задач нужен не «винтик», а заинтересованный хозяин своего дела.

Несмотря на значительные «послабления» для колхозов, сделанные в 50-е годы, выдача паспортов колхозникам привела к массовому бегству молодежи из деревень. Промышленность и стройки с готовностью поглотили новые рабочие руки, но сократившееся население деревень так и не смогло накормить выросшие города – с этого времени все больше продуктов приходилось покупать за границей, а у горожан – от рабочих до профессоров – с каждым годом появлялось все больше «шефских» обязанностей по уборке колхозно-совхозной картошки, капусты, моркови и т. п.

Повсеместные объявления «Требуются… , требуются… , требуются..!» на воротах заводов, фабрик и строек вызывали зависть знакомых с безработицей иностранцев, но свидетельствовали вовсе не о блестящем положении дел в советской промышленности, а о ее неэффективности. Все более насущной становилась интенсификация производства («больше продукции лучшего качества с меньшими затратами» – один из самых популярных лозунгов последнего советского двадцатилетия). Но эта цель была абсолютно недостижима чисто командными средствами.

«Косыгинская» экономическая реформа. В силу всех этих причин в начале 60-х годов в СССР начала разрабатываться экономическая реформа, направленная на подключение к планово-командной системе нового «мотора» – экономической заинтересованности и инициативы «снизу». После снятия Хрущева новые руководители страны (и в первую очередь, председатель Совета Министров Алексей Косыгин) попытались провести ее в жизнь.

Предприятия по-прежнему должны были выполнять спущенные «сверху» планы, но при этом объем производства планировался в рублях, и лишь часть ассортимента («важнейшая») – в натуральных показателях (в штуках, метрах, тоннах и т. д.). Предполагалось ввести хозрасчет – т. е. заставить предприятия сопоставлять свои затраты со стоимостью произведенной продукции и добиваться прибыли (раньше считалось, что прибыль может быть целью производства только при капитализме). Из прибыли, если она была, разрешалось премировать сотрудников и администрацию. Безвозвратное финансирование предприятий из госбюджета собирались прекратить, а вместо этого давать им средства в кредит, с отдачей (правда, что делать с несостоятельными должниками, точно не определили). Наконец, чтобы побудить предприятия к выпуску новой, более современной продукции, им разрешалось самостоятельно устанавливать на нее более высокие цены. В общем и целом реформа должна была дать больше самостоятельности директорам государственных предприятий, сделать их более ответственными и заинтересованными в результатах производства.

Однако реформа не смогла создать ни настоящей ответственности, ни настоящей заинтересованности. Худшее, что грозило директору даже самого «лежачего» предприятия – это перевод на другую работу [в условиях рыночной экономики «наказание» за плохую работу – разорение, банкротство]. Если же он, проявляя чудеса предприимчивости и трудолюбия, добивался выдающихся результатов, то этим только привлекал к себе повышенное внимание руководящих плановых органов (что было небезопасно – планы составлялись «от достигнутого», и хорошо работающим давались повышенные задания). Более того, само понятие «прибыль» при отсутствии свободного рынка и ценах, назначаемых государством, оказывалось чисто бумажным, придуманным, очень часто не соответствующим реальности – «прибыльным» могло быть предприятие, продукция которого пылилась на складах, а другое, выпускающее сверхдефицит, могло хронически сидеть в «убыточных».

Очень скоро выяснилось, что «прибыль» легко получить там, где можно часто менять ассортимент продукции (например, в станкостроении, в легкой промышленности), и почти невозможно – в отраслях, обреченных из года в год производить одно и то же (например, уголь, нефть, металл, древесину – как раз то, что было в вечном дефиците!). А раз так, то «убыточность» вовсе не была основанием для того, чтобы как-то наказывать предприятие – создать реальную материальную ответственность не удалось.

Поскольку с самого начала никто не планировал довести реформу до ее логического завершения – до перехода к настоящему, а не «бумажному» рынку, то пришлось постепенно вернуть и большинство старых ограничений, сковывавших инициативу хозяйственников, – без них эта инициатива экономически безответственных руководителей могла привести к весьма плачевным результатам. Так, например, без строгого, подробно расписанного плана ни одно предприятие не выпустило бы ни одного детского платья или игрушки – цены на товары для детей были установлены низкие, и их производство давало, соответственно, одни «убытки».

В конце концов от всей реформы осталось только планирование в рублях да подсчеты мало что означающих бумажных «прибылей», (благодаря которым, однако, открылась дополнительная возможность повышения заработков у тех, кому посчастливилось работать на «прибыльных» предприятиях). Единственным же серьезным стимулом к поддержанию и наращиванию производства оставался старый добрый «план-закон».

Затратная экономика. В итоге в СССР окончательно сложилась экстенсивная, затратная экономика – гораздо более расточительная, чем та, что приводила в ужас защитников природы в странах Запада. Большинство советских предприятий оказались не просто не заинтересованными в более экономном расходовании средств, но, как это ни дико звучит, им было прямо выгодно тратить как можно больше. Выпускать не требующие больших затрат, относительно дешевые товары было невыгодно: возни много, а план не выполнишь и премии не получишь. И наоборот – удорожание продукции, «вбухивание» в нее дополнительного сырья облегчало выполнение плана в рублях и давало возможность попасть в «передовики» со всеми вытекающими материальными последствиями.

В некоторых отраслях таких как строительство, ремонт, мелиорация, плановые задания просто требовали «освоить» не менее заданного объема капиталовложений (т. е. потратить не меньше указанной в плане суммы денег). А так как «осваивать» было проще на более дорогих работах, вроде рытья котлованов, закладки фундаментов и сборки железобетонных конструкций, то строители старались ограничиться именно этим: строили фундаменты один за другим, возводили железобетонные «коробки» – и уходили, не доводя ни одно здание до конца. Появился даже особый термин – «незавершенка». Об этом много писали, пытались с этим как-то бороться, – но с каждым годом незаконченных строек становилось в стране все больше, больше и больше.

С прилавков магазинов исчезали простые, дешевые товары, необходимые людям, но невыгодные для предприятий. Одновременно на складах скапливалось все больше никому не нужной продукции, за которую ее производители, однако, исправно получали зарплаты и премии. Безумная расточительность и бесхозяйственность поражала на каждом шагу: во дворах предприятий валялись под дождем и снегом купленные за валюту дорогие импортные станки, в каждой деревне неотъемлемой частью пейзажа стали груды ржавой сельхозтехники, стройки были завалены битым кирпичом и стеклом… Все виды ресурсов – от топлива и сырья до рабочих рук – превратились в хронический дефицит, и при этом советские кастрюли и утюги были самыми тяжелыми, конфеты – самыми сладкими, кожаная обувь – самой толстой, а перекуры в рабочее время – самыми длинными в мире.

С каждым годом СССР закупал все больше зерна в США и Канаде, и в то же время треть собственного урожая сгнивала, так и не дойдя до потребителя [а в деревнях при этом повсеместно кормили скотину печеным хлебом (цену на него – «в интересах населения» – государство держало на сверхнизком, «бросовом» уровне)].

Правительство пыталось «поднять» сельское хозяйство путем наращивания капиталовложений: за 15 лет (1966 – 1980 годы) колхозы и совхозы получили 400 миллиардов рублей – колоссальную, невиданную сумму. Однако деньги, которые могли бы помочь в 30-е годы, когда еще живы были традиции добросовестного крестьянского труда, теперь просто проваливались в бездонную бочку бесхозяйственности и незаинтересованности, разбазаривались на строительство гигантских железобетонных «дворцов»-коровников, на производство дорогой и ненадежной сельхозтехники, на дорогостоящие и часто плохо продуманные мелиоративные работы («Превратим все болота в пустыни!» – горькая шутка тех лет).

В 70-х – начале 80-х годов предпринимались неоднократные попытки придумать какие-нибудь такие плановые требования к предприятиям, которые бы заставляли их экономить ресурсы и улучшать качество своей продукции. Однако все они кончились ничем: руководители предприятий изобретали все новые способы выполнения планов на бумаге.

Так, например, оказывалось, что добиться «плановой экономии сырья» было несложно, если заранее составить заявки на сырье с большим запасом и потом «сэкономить» заведомо лишнее; планы же по «повышению качества продукции» выполнялись путем сговора со служащими, это качество контролирующими, и т. п. Увеличение плановых показателей, «спускаемых» каждому предприятию, в конечном итоге, вело только к усилению хаоса и бюрократизма.

Последний ресурс. Если в 70-е годы еще сохранялась хотя бы видимость относительного благополучия, стабильности экономической ситуации (производство продолжало расти, уровень жизни, хотя и медленно, повышался), то только благодаря счастливому стечению двух обстоятельств. Первое из них – открытие в начале 70-х годов богатейших месторождений качественной нефти в Западной Сибири, второе – начавшийся примерно в это же время мировой энергетический кризис (вызванный попыткой арабских стран-экспортеров нефти «надавить» на страны Запада путем резкого сокращения поставок нефти на мировой рынок).

Цены на нефть взлетели в 10 раз, и СССР получил возможность продавать свою нефть в исключительно выгодных условиях. За десять лет СССР получил не менее 200 миллиардов «нефтедолларов». В то время, как страны Запада искали – и находили! – энергосберегающие технологии, СССР тратил свою валютную выручку на закупки зерна, мяса, масла, импортных товаров для населения, на приобретение нового промышленного оборудования (в то время, как уже четверть станочного парка страны простаивала из-за нехватки дефицитных рабочих рук).

К середине 80-х годов, когда цены на нефть и газ упали, а крупнейшие месторождения Западной Сибири были «высосаны да донышка», оказалось, что полученные от нефтяного экспорта огромные деньги бесследно провалились в бездонную бочку затратной экономики…

Экономические итоги «застойного» двадцатилетия. Таким образом, к началу 80-х годов окончательно выяснилось, что безрыночная государственная экономика несовместима с личной заинтересованностью и ответственностью работающих – а следовательно, несовместима с экономным расходованием средств, с научно-техническим прогрессом, с повышением качества продукции.

Внешнее относительное благополучие страны, основанное на «проедании» нефтедолларов, не могло длиться вечно, да и ощущалось только в крупных городах, куда стягивались все потребительские товары. Вся остальная страна ездила за продуктами в столицы – только там можно было, выстояв в очередях, «отоварить» заработанные рубли. Все больше элементарных товаров первой необходимости попадало в разряд «дефицита», все неосуществимее казалась мечта о товарном изобилии.

Престарелое руководство (средний возраст членов Политбюро в 1980 году перевалил за 70 лет) предпочитало не замечать этого, желая лишь дожить свой век «спокойно». Расплата за «спокойную жизнь» перекладывалась на плечи будущих поколений.

«Эпоха похорон». 10 ноября 1982 года умер Брежнев. Его преемником на посту Генерального секретаря ЦК КПСС стал Юрий Андропов, до этого – многолетний бессменный председатель Комитета госбезопасности. О личных и политических качествах этого человека ходили самые разнообразные и противоречивые слухи, но все они сходились в одном: это «сильный лидер», «твердая рука».

За его первыми шагами на новом посту страна следила со страхом и надеждой одновременно. Однако, кроме возбуждения нескольких уголовных дел против высокопоставленных воров и взяточников, ожидавшееся «наведение порядка» в стране свелось к шумной кампании борьбы с «нарушителями трудовой дисциплины» – не страшной и не обнадеживающей, а беспомощной и зачастую смешной. Дружинники и милиционеры в рабочее время ловили на улицах, в кинотеатрах, банях и магазинах взрослых людей непенсионного возраста и пытались выяснить, почему они находится не на своем рабочем месте. Попытки заставить страну работать с помощью подобных «облав» выглядели столь же нелепо, как если бы кто-то пытался запустить ветряную мельницу, обмахивая ее веером. Узнать же, были ли в арсенале нового руководителя какие-то более перспективные идеи, стране так и не удалось: в начале 1984 года Андропов умер.

Сменивший его на посту генсека Константин Черненко не вызывал ни надежд, ни опасений – только жалость: это был явно тяжелобольной человек.

В марте 1985 года у Кремлевской стены состоялись новые торжественные похороны.

Весь мир с интересом ждал, способно ли состарившееся «коллективное руководство» КПСС выдвинуть на высший государственный пост дееспособного человека…

Читать дальше: