Как показывают социологические опросы, большая часть российских людей к американцам относится неприязненно, считают их своими врагами. Как вы думаете, почему?

Говоря об отношении российских людей, нас с вами, к Соединенным Штатам Америки, надо сразу сказать, что в огромном, подавляющем большинстве случаев это вовсе не отношение к США. Для нас они — чисто виртуальное понятие. Немногие из нас видели живого американца, а если и видели — что можно сказать по отдельным примерам о 250-миллионной и очень разной стране? Вряд ли могут сказать что-то заслуживающее общественного внимания и те, кто в Штатах побывал — туризм не лучшая форма знакомства со страной.

Так что, отвечая на вопрос об отношении к США и к американцам люди в разных удаленных от них странах, и в России в том числе, говорят вовсе не о реальных Соединенных Штатах Америки — они говорят о самих себе. Они говорят о каком-то другом своем «Я», которое вытеснено в глухой угол сознания, связано там по рукам и ногам, лишено возможности влиять на поведение человека — но оно там есть, оно смотрит, оно оценивает. Это очень раздражает, это задевает за живое, это бередит…

Но мы тут не психологией занимаемся, а историей — тем, что на самом деле было. Так что, давайте начнем с вопросов об истории реальных взаимоотношений с США трех очень разных стран — Российской империи, СССР и Российской федерации. Они более конкретные, ответить на них можно более или менее объективно.

Итак, что же хорошего сделали США России/СССР/РФ?

К Российской империи общественное мнение в Америке относилось очень плохо, чему причиной была масса эмигрантов из этой далекой страны. Правительство США даже не могло вступить в Первую мировую войну, среди прочего и потому, что пришлось бы стать союзником царской России.

Но сразу же после низложения царя, с Февраля и до заключения большевиками мира с Германией, США были военными союзниками демократической России.

Роль американских компаний в индустриализации СССР была поистине огромна, и без американцев была бы вообще невозможна.

США были союзниками СССР на всем протяжении Великой Отечественной войны, и трудно сказать, чем бы все это закончилось, не помогай Советскому Союзу Америка всем, чем только могла.

А после Второй мировой именно попытки соревноваться с США толкали СССР на обновление, на развитие. Не будь «холодной войны» со Штатами и этого стремления изо всех сил и во всем тянуться за лидером, вряд ли нам было бы чем особенно гордиться в послевоенном советском прошлом.

Именно усилиями США, не жалевшими средств на победу в «холодной войне» был сокрушен в ней СССР. И это вывело, наконец-то, нашу страну из «коммунистического» тупика ее истории.

Вопрос что сделали США плохого России/СССР/РФ? гораздо сложнее. Сложнее потому, что отношение американцев к нашей стране менялось очень сильно в зависимости от того, какой строй в ней был и какие внешнеполитические планы обуревали ее руководителей.

Сделать Российской империи что-то плохое (как и хорошее) Штатам было затруднительно — тогда это было слишком далеко.

Довоенный СССР вызывал осуждение, но довольно абстрактное — две страны нигде в мире нос к носу не сталкивались, о каком-либо соперничестве и речи не шло. Найти что-либо плохое во время Второй мировой в действиях США может лишь параноик.

После войны — дело другое. СССР стал мировой державой с мировыми же амбициями (причем, облизывался уже и на сами Штаты, как позже вспоминал Молотов). Здесь против него встал весь Запад во главе со своим новым лидером — США.

Но обратите внимание: в значимых столкновениях по всему миру США лишь отвечали на действия СССР и его тогдашних ближайших союзников (и в Корее, и во Вьетнаме, и в Афганистане). Да, они размещали на своих европейских и азиатских базах ядерные ракеты, направленные на СССР, но начинать с ним термоядерную войну… — таких сумасшедших в Штатах не было.

Будем вам признательны, если назовете эпизоды 20 века, в которых США сделали Российской империи/СССР/РФ еще нечто плохое или хорошее.

И давайте, наконец, со своими фобиями и внутренними проблемами разбираться самостоятельно — без привлечения заокеанских жителей…

КВОТА — часть, доля. Но не каждая доля — квота. Например, ваш вклад в общий заработок семьи — часть, доля, но не квота. Квотой здесь будет та часть общих денег, которую вам разрешили потратить на себя (можно меньше, но нельзя больше).

Бывает, что и взнос не может быть больше определенной величины: если бы все нефтедобывающие страны продавали всю нефть, которую они физически могут накачать из скважин, то её оказалось бы на мировом рынке слишком много и цена на неё бы упала, что этим странам было бы невыгодно. Поэтому они договариваются, сколько нефти они продадут за год все вместе, а потом распределяют между собой квоты — сколько нефти вправе продать каждая из них. Квота — доля разрешенная и заранее определенная.

АПОГЕЙ — наивысшая точка в развитии, максимальный взлет, вершина расцвета. Апогея может достигнуть слава полководца, в апогее известности может находиться знаменитый писатель, в апогее своего могущества может пребывать великая империя, в апогее своей популярности может начать делать глупости даже самый осмотрительный политик.

«Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа»… Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации»

«Раньше буржуазия считалась главой нации, она отстаивала права и независимость нации, ставя их «превыше всего». Теперь не осталось и следа от «национального принципа»… Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации»

В 19 веке вопрос об объединении Европы, в общем-то, на повестке дня не стоял — чтобы он стал актуальным потребовался страшный опыт двух европейских войн в которые был втянут чуть ли не весь остальной мир. Но общность корней европейской цивилизации, похожесть стран Старого света настолько бросалась в глаза, что в тогдашней России об этом стали думать — как вести себя в случае, когда перед ними встанет Европа объединенная.

Опыт общения с таким объединением уже был — в первой Отечественной войне 1812 года, когда от наполеоновской европейской империи удалось отбиться, и в Крымской кампании, когда объединившиеся державы «разобрались» с Россией весьма круто на ее же территории. Так что, европейская интеграция образца 19 века могла восприниматься в России только как военная угроза. И, вероятно, это было правильно.

Но прошел целый век после последнего столкновения России с силами объединившейся Европы, прежде чем та стала реально, всерьез и надолго интегрироваться. И условия такого объединения были уже совсем другие.

«Камни» ее, страны, из которых начала строится Объединенная Европа, были все те же. Но появился новый «раствор», который скрепил эти «камни» в здании новой Европы — права человека.

Произошло нечто невиданное в истории: государства отказались от очень существенной части своего суверенитета, от права обращаться со своими гражданами так, как они считают нужным и даже как считает справедливым большинство населения.

Перед Евросоюзом постоянно встают новые и новые проблемы. Однако сращивание, взаимопроникновение экономик и участие в общем военном оборонительном союзе делает это объединение прочным, долговременным и способным к дальнейшему развитию.

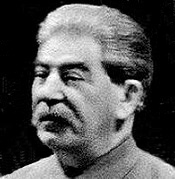

Разумеется, Сталин был против европейской интеграции. К этому его толкали буквально все выгоды для его империи (которую он создавал совершенно, абсолютно иными способами). И у него были некоторые рычаги для торможения европейского объединения — слова, которые приведены в ЧЛД, взяты из его речи на 19 съезде партии, когда диктатор обращался к главам зарубежных компартий. Их депутаты в парламентах, конечно же, вели противоинтеграционную работу, но, чтобы затормозить процесс, их сил было явно недостаточно.

Судя по этому обращению, Сталин играл на знакомых каждому европейцу струнах — национальный суверенитет, полная самостоятельность государства и народа решать свои проблемы так, как это они считают нужным и для себя удобным, патриотизм того типа, который в России называют «квасным» (а во Франции, вероятно, «сидровым», а в Англии — «пудинговым»), национальная романтика, породившая целый пласт культуры и т. д, и т. д.

Но энергия этого движения в Европе уже иссякла. Убеждение народов, что «каждый сам за себя», что высший принцип любого государства — обеспечить лишь национальные интересы своей собственной страны, привел к такой крови, что очень многие европейцы поняли, что дальше так жить нельзя. Из отказа от этих традиций, привычек и выросло движение за единение Европы — долгий путь, который медленно, но верно продолжается и сегодня.

Но национализм не умер, он продолжился в Шотландии (Великобритания) и в Стране басков, Каталонии (Испания), в Бельгии (фламандцы и валлоны) и Ирландии. И, что характерно, везде потерпел поражение и сошел на нет. Впрочем, стал стихать не национализм, а борьба за создание своего собственного государства — какой смысл, если в конце концов все равно оказываешься все в той же Объединенной Европе?..

Национализм устремился в культуру, в осознание своей особости и своеобразия среди остальных европейских народов, в поиски и возрождение национальных особенностей не только больших, многочисленных народов, но даже самых малочисленных народностей, едва сохранившихся реликтов сложной истории многоплеменной Европы. Это национальное возрождение уже не опасно для европейского мира, а работает на него, лишь укрепляя европейское единство.

А вот, стоит ли России задумываться о том, как бы присоседиться (в весьма далекой перспективе) к этому уникальному образованию, Объединенной Европе, — думайте сами. Да и примут ли?..

ИНТЕГРАЦИЯ — это процесс создания очень тесного, уже почти нераздельного союза государств. Формально они остаются самостоятельными, но связи между ними (экономические, политические, военные, культурные, да и просто человеческие) становятся настолько многочисленными, прочными и абсолютно необходимыми, что такие страны совершенно не в состоянии существовать друг без друга, как сросшиеся сиамские близнецы: две головы, каждая из которых управляет своей парой рук и ног, но туловища срослись, объединив кровеносные системы, пищеварение и нервы.

КОНГЛОМЕРАТ — соединение разнородных кусков. Конгломератами называют огромные города, которые не разрастались из единого центра или не строились по единому плану, а образовывались из постепенного слияния многих небольших городков. Конгломератом называют и крупную фирму, объединившую под своим управлением множество других фирм, по роду своей деятельности друг с другом не связанных (когда из одного офиса направляется работа конфетной фабрики и угольной шахты, таксопарка и магазина).

Иоанн-Павел II, папа Римский:

«Америка лидер во всем: и в хорошем, и в плохом»

Збигнев Бжезинский, американский политолог, 1971 год:

«Современная Америка – это социальная лаборатория мира…

«Современная Америка – это социальная лаборатория мира…

В отличие от положения в Советском Союзе в Америке потребность в переменах дает о себе знать со всей очевидностью. В СССР общество подобно кипящей подземной лаве, которая бьется о твердую кору политической системы. В более податливых к переменам Соединенных Штатах социальные, экономические и политические силы открыто сталкиваются, преобразуются и взаимодействуют на широком фронте. Возникающие в результате перемены носят столь же созидательный, сколь и разрушительный характер и ведут к изменениям в том уникальном сочетании хаоса и порядка, которое известно как Соединенные Штаты…»

Лоренс Питер, американский философ:

«Америка не знает куда направляется, но бьет рекорд скорости по дороге туда»

Ричард Пайпс, американский обществовед:

«С 1950 по 1980 год исчисленные в постоянных ценах расходы на социальную поддержку гражданских лиц выросли в двадцать раз, тогда как население лишь удвоилось. …Существуют программы медицинской помощи, поддержки ветеранов, дополнительной социальной поддержки, выдачи талонов на питание и других видов помощи продовольствием, содействия с жильем для малоимущих, предоставления муниципального жилья с низкими ставками квартплаты, пособий на учебу, программы профессиональной подготовки ущемленных в своих возможностях взрослых и детей, летней занятости молодежи и помощи малоимущим в оплате электроэнергии.

«С 1950 по 1980 год исчисленные в постоянных ценах расходы на социальную поддержку гражданских лиц выросли в двадцать раз, тогда как население лишь удвоилось. …Существуют программы медицинской помощи, поддержки ветеранов, дополнительной социальной поддержки, выдачи талонов на питание и других видов помощи продовольствием, содействия с жильем для малоимущих, предоставления муниципального жилья с низкими ставками квартплаты, пособий на учебу, программы профессиональной подготовки ущемленных в своих возможностях взрослых и детей, летней занятости молодежи и помощи малоимущим в оплате электроэнергии.

Представление о том, в какой мере значительная часть населения США зависит от правительственных подачек, дает статистика, свидетельствующая, что в 1976 году беднейшие 20 процентов почти все свои доходы получали в виде правительственных выплат: их собственные заработки составили лишь 3,3 миллиарда долларов, к чему и были добавлены «трансфертные выплаты» [из госбюджета] на сумму 75,8 миллиарда долларов. У следующих 20 процентов при собственных заработках в 75,8 миллиарда долларов общие доходы были за счет государства подняты до 119,7 миллиарда, то есть более чем в полтора раза. Эти цифры говорят о том, что пятая часть населения США почти целиком, а еще пятая часть существенным образом зависела от государственных выплат. Иначе говоря, 60 процентов населения США, составляющие самую производительную его часть, полностью или частично содержали остальные 40 процентов»

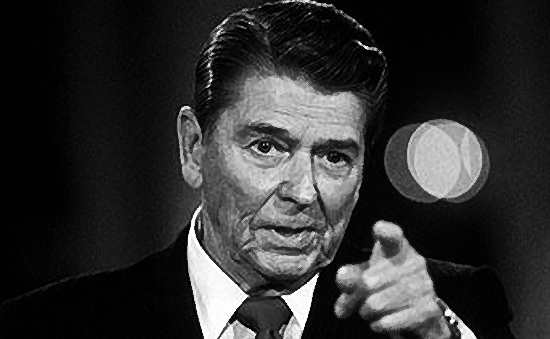

Рональд Рейган, будущий президент США, 1964 год:

«…Верим ли мы в нашу способность к самоуправлению, или мы забудем американскую революцию и признаем, что горстка представителей интеллектуальной элиты в далекой столице способна осуществлять планирование нашей жизни лучше, чем мы сами… здесь есть только два пути – вверх или вниз: вверх, к высшим ценностям свободы личности в рамках системы законности и правопорядка, или же вниз, в муравейник тоталитаризма… те, кто готов променять нашу свободу на надежность, выбрали путь вниз»

«…Верим ли мы в нашу способность к самоуправлению, или мы забудем американскую революцию и признаем, что горстка представителей интеллектуальной элиты в далекой столице способна осуществлять планирование нашей жизни лучше, чем мы сами… здесь есть только два пути – вверх или вниз: вверх, к высшим ценностям свободы личности в рамках системы законности и правопорядка, или же вниз, в муравейник тоталитаризма… те, кто готов променять нашу свободу на надежность, выбрали путь вниз»

Элвин Тоффлер, американский обществовед, 1980 год:

«…Взбесившаяся регулирующая машина [государства] производит все более непреодолимую сеть правил – 45 тыс. страниц сложных новых инструкций в год. 27 разных правительственных служб контролируют выполнение около 5600 федеральных инструкций, которые относятся только к производству стали. Тысячи дополнительных правил применяются к добыче, маркетингу и транспортным операциям в металлургической промышленности. Ведущая фармацевтическая фирма «Eli Lilly» тратит на заполнение правительственных бланков больше времени, чем на проведение исследований в области рака и болезней сердца. Один отчет нефтяной компании «Exxon» Федеральному энергетическому управлению занимает 445 тыс. страниц – тысячу томов!»

«…Взбесившаяся регулирующая машина [государства] производит все более непреодолимую сеть правил – 45 тыс. страниц сложных новых инструкций в год. 27 разных правительственных служб контролируют выполнение около 5600 федеральных инструкций, которые относятся только к производству стали. Тысячи дополнительных правил применяются к добыче, маркетингу и транспортным операциям в металлургической промышленности. Ведущая фармацевтическая фирма «Eli Lilly» тратит на заполнение правительственных бланков больше времени, чем на проведение исследований в области рака и болезней сердца. Один отчет нефтяной компании «Exxon» Федеральному энергетическому управлению занимает 445 тыс. страниц – тысячу томов!»

Рональд Рейган, из речи при вступлении в должность президента США, 1980 год:

«В условиях нынешнего кризиса государство не есть решение наших проблем; само государство и есть проблема. Время от времени у нас возникает соблазн считать, что общество стало слишком сложным, чтобы им можно было управлять на основе принципов самоуправления, что правление со стороны некой элиты лучше, чем власть народа, осуществляемая самим народом и для народа. Ну, если никто из нас не способен управлять самим собой, кто же из нас способен управлять другими?.. Я намерен ограничить масштабы и влияние федеральной государственной машины»

«В условиях нынешнего кризиса государство не есть решение наших проблем; само государство и есть проблема. Время от времени у нас возникает соблазн считать, что общество стало слишком сложным, чтобы им можно было управлять на основе принципов самоуправления, что правление со стороны некой элиты лучше, чем власть народа, осуществляемая самим народом и для народа. Ну, если никто из нас не способен управлять самим собой, кто же из нас способен управлять другими?.. Я намерен ограничить масштабы и влияние федеральной государственной машины»

Роберт Скидельски, английский экономист и политолог:

«Без США сопротивление коллективизму, несомненно, оказалось бы более слабым, а сегодняшний мир стал бы кошмаром»

Симон Соловейчик, педагог, 1990 год:

«В США начинают с онегинского принципа: чему-нибудь и как-нибудь. Там не давят на детей, охраняя их свободу даже от учителя – оттого у них в школах кошмарная, на первый взгляд, дисциплина и весьма легковесные занятия. Но исподволь и постепенно идет настойчивый отбор желающих учиться, способных учиться, и эти желающие и способные получают все более сложное образование, притом не только узкоспециальное, но и широкое.

«В США начинают с онегинского принципа: чему-нибудь и как-нибудь. Там не давят на детей, охраняя их свободу даже от учителя – оттого у них в школах кошмарная, на первый взгляд, дисциплина и весьма легковесные занятия. Но исподволь и постепенно идет настойчивый отбор желающих учиться, способных учиться, и эти желающие и способные получают все более сложное образование, притом не только узкоспециальное, но и широкое.

Широтой высшего образования американцы … очень озабочены. В лучших университетах студенты-гуманитарии с недавних пор обязаны прослушать минимум два естественнонаучных курса… Создается впечатление, что в США иная, чем у нас, концепция высшего образования. …Несмотря на то, что университеты готовят специалистов высокого класса, американские педагоги больше наших озабочены чисто культурными, гуманными целями: считается, что человеку нужно высшее образование независимо от того, где и кем он будет работать.

…Если почитать американскую прессу, то можно подумать, что последний день Америки – завтра, ее ждет непременная гибель, и не почему-либо, а из-за невнимания к образованию»

Страны Запада в годы «холодной войны»

«Крестовый поход» против коммунизма. Решившись стать сверхдержавой и взять на себя роль защитника мира от «красной угрозы», американцы вынуждены были отказаться от некоторых своих важнейших идей и традиций. Прежде всего, США в мирное время впервые стали содержать многочисленную армию, тратить большие деньги на вооружения, обзавелись постоянно действующими секретными службами. Произошло как раз то, чего так опасались американские «изоляционисты»: государство, федеральное правительство набирало невиданную в истории страны силу и влияние, и традиционная американская демократия оказывалась под угрозой.

В 1947 году президент Трумэн получил согласие конгресса на четырехкратное повышение военных расходов; ЦРУ (Центральное разведывательное управление), наделенное президентом Эйзенхауэром весьма широкими полномочиями, благодаря секретности и неподконтрольности обществу стало отстаивать американские интересы в других странах не лучшими методами, чем это делали «безбожные» коммунисты.

Рискнуть своими деньгами и свободой американцев заставила новая глобальная «американская мечта», которую после I Мировой войны так и не сумел им привить Вудро Вильсон – мечта «сделать весь мир таким же свободным и процветающим, как США». Эту «доктрину Трумэна» единодушно поддержало почти все американское общество – даже левые не сомневались в том, что бороться против Сталина – не менее праведное дело, чем воевать с Гитлером. А когда в 1949 году газеты сообщили об успешном испытании в СССР атомного устройства, к этим настроениям добавился еще и страх за свою безопасность, неведомый прежде Новому Свету.

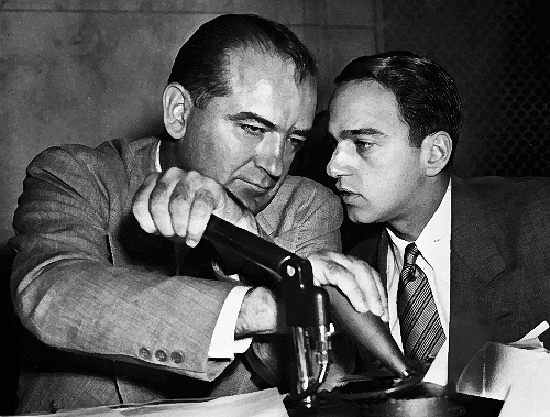

Этот страх особенно усилился после того, как на рубеже 40–50-х годов стало известно, сколько участников сверхсекретного Манхэттенского атомного проекта бескорыстно или за деньги делились американскими ядерными секретами с советской разведкой. Естественно, не замедлили отыскаться политики, готовые разжигать эти страхи и их эксплуатировать. Наиболее известен среди них был сенатор Джозеф Маккарти, развернувший в конце 40-х – начале 50-х годов по всей стране громкую кампанию борьбы против «внутренних врагов» и «антипатриотов».

Такого история США еще не знала. Сенатор взывал к «простому народу», науськивая его против «предателей-интеллектуалов», не принимающих жесткой логики борьбы и симпатизирующих коммунизму просто как одной из разновидностей «инакомыслия». Маккарти обзавелся множеством сторонников, популярность его росла, он клеймил за «мягкотелость» президентов и требовал лишить их полномочий; под его напором даже питавшие к нему отвращение люди отступали и соглашались на меры, плохо совместимые с понятием свободной страны, – всех государственных служащих стали проверять на предмет «порочащих связей»; тех, кто когда-либо состоял в компартии, дружил с коммунистами или благожелательно высказывался о коммунизме, увольняли. Учитывая, что симпатии к СССР и коммунистам в разное время испытывали многие люди творческих профессий, в число «подозрительных» попали известнейшие в стране писатели, режиссеры, ученые…

После смерти Сталина и окончания корейской войны истерика «маккартизма» улеглась, а деятельность самого Маккарти была осуждена специальным постановлением Сената. Американцы к этому времени уже почувствовали, насколько опасно перенимать методы своего врага. «Маккартизм» остался в американской общественной памяти как одна из позорных страниц истории страны.

В своем прощальном обращении к нации в 1961 году покидавший Белый дом президент Эйзенхауэр предостерег сограждан о новых опасностях, – исходящих уже не от мирового коммунизма, а от специализированного аппарата борцов с этим врагом. У американцев впервые в истории появились серьезные основания бояться собственного правительства. Скандалы, связанные с тайными операциями ЦРУ, стали постоянным фоном политической жизни. В 1975 году, когда были рассекречены архивы 50-х годов, американцы узнали немало неприятных подробностей о том, какими методами обеспечивались интересы «свободного мира», и на какие действия толкали президента Эйзенхауэра военные «ястребы».

Главные проблемы – внутри. В качестве лидера «свободного мира», Америке поневоле приходилось теперь постоянно оценивать себя со стороны – и делать при этом про себя не слишком приятные «открытия».

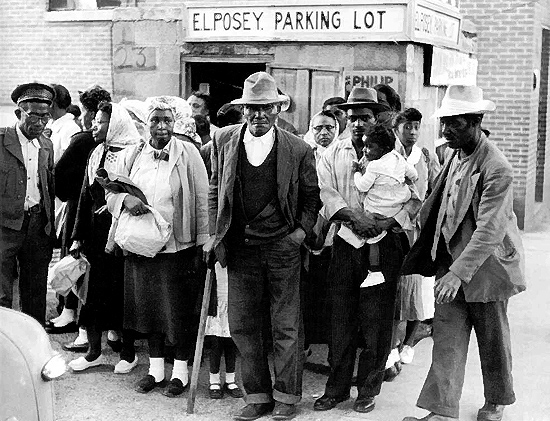

Страна только что воевала против нацизма, она объявила преступными все виды расизма, – и в то же время в самих США сохранялась дискриминация черных американцев, потомков освобожденных рабов. Конституция предоставляла всем гражданам равные права, но эта юридическая норма на практике не выполнялась. Расовая дискриминация до этого воспринималась большинством населения (и белого, и черного) достаточно спокойно, как нечто «само собой разумеющееся», «традиционное», – теперь же все больше американцев ощущали ее как национальный позор.

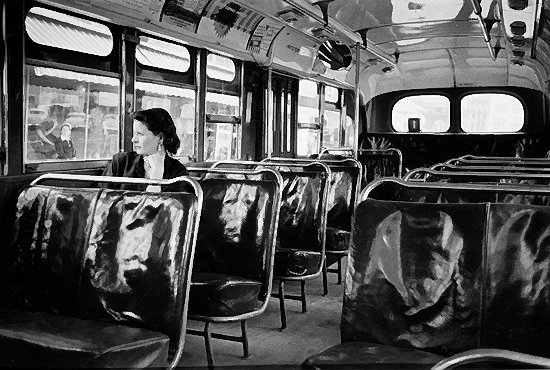

После окончания войны Верховный суд США вынес несколько решений, запрещавших расовую дискриминацию при выборах, в армии и на государственной службе. Но законодательным путем изменить реальное положение черных, особенно в южных штатах, было невозможно. Там белые и черные жили в разных кварталах, учились в разных школах, ходили в разные церкви и разные кафе. Белые южане доказывали, что такое «разделение рас» (сегрегация) не является нарушением ничьих прав, однако черные после войны не захотели мириться с этим унизительным положением. В 50–60-е годы тысячи черных и белых американцев объединились в борьбе за гражданское равноправие, и это движение стало самой мощной общественной силой в стране.

Под ее давлением федеральные власти отказались от своей традиционной политики невмешательства в дела южных штатов, – в середине 50-х годов Верховный суд признал сегрегацию в образовании и на транспорте противоречащей конституции США, – в ответ на юге поднялась волна расистских протестов и насилия. Черных смельчаков, решившихся нарушить «традиции», запугивали и даже убивали, раздельное обучение в школах сохранялось. Однако общественное мнение все больше склонялось на сторону борцов за гражданские права.

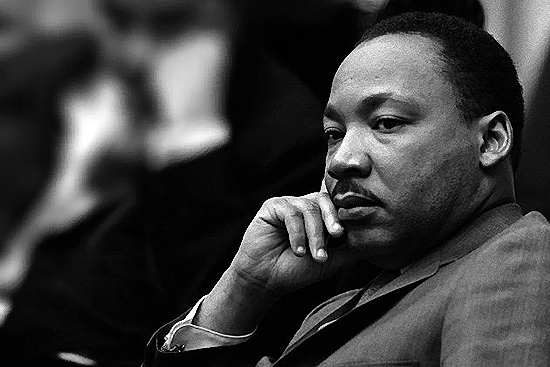

Огромную популярность в США и во всем мире приобрел молодой чернокожий священник Мартин Лютер Кинг.

В 1956 году он организовал в южном городке Монтгомери бойкот автобусной компании, не желавшей отказаться от сегрегации. Все черное население города под насмешки белых расистов полгода ходило пешком, но транспортная компания не смогла дольше нести убытки, и, в конце концов, сдалась. Акция протеста в Монтгомери вызвала всеобщее восхищение и сочувствие.

Президент Эйзенхауэр, как и его предшественники, относился к расизму с отвращением, но считал, что эта проблема не поддается законодательному решению. В 1958 году, когда губернатор южного штата Алабама поддержал местных расистов и лично преградил путь в университет нескольким чернокожим студентам, Эйзенхауэр отправил туда отряд федеральных вооруженных сил – и под угрозой применения силы заставил местную власть подчиниться конституции. Но в эффективность подобных мер президент не верил, будучи убежден, что преодолеть расизм можно лишь «в умах и душах людей», а над ними государство не властно.

Большинство же американцев считали, что правительство может и должно искоренить расовую дискриминацию и добиться действительного равноправия всех граждан США. При президентах-демократах Джоне Кеннеди (1961–1963) и Линдоне Джонсоне (1963–1968) федеральное правительство и Верховный суд стали более решительно поддерживать борцов за равноправие и пресекать антиконституционные поползновения южных штатов.

По мере того, как самые вопиющие проявления расовой дискриминации постепенно уходили в прошлое, борьба за расовое равноправие вылилось в массовое общественное движение за равные права и возможности для всех американцев.

Экономический «бум» и борьба с бедностью. Первое послевоенное двадцатилетие было для американцев временем экономического процветания. Промышленность росла рекордными в истории страны темпами; гражданские отрасли осваивали технологические новшества военных лет и выбрасывали на рынок все новые и новые товары. Благодаря технологическим усовершенствованиям число рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве сокращалось, но безработица при этом оставалась низкой – высвободившиеся работники находили себе применение в быстро расширяющейся сфере услуг. На рубеже 50 – 60 годов в «непроизводительной» сфере услуг было уже занято больше американцев, чем во всех отраслях материального производства.

Такое перераспределение рабочей силы во многом объяснялось быстрым ростом государственного сектора в экономике. В США, в отличие от европейских стран, государство не занималось национализацией промышленности, но строительство «государства всеобщего благосостояния» шло полным ходом и здесь. Правительства Трумэна и Эйзенхауэра продолжили политику рузвельтовского «нового курса» – в стране выстроили систему социального страхования, доступной медицинской помощи, бесплатного образования, профессиональной переподготовки и т. п. Для всего этого потребовалось создать многочисленный чиновничий аппарат из государственных и муниципальных служащих – государство превращалось в крупнейшего работодателя.

Самым активным сторонником «государства всеобщего благоденствия» стал президент Линдон Джонсон, объявивший в 1965 году «бескомпромиссную войну» бедности. Его правительство израсходовало 6 миллиардов долларов на помощь безработным, медицинское обслуживание престарелых, субсидии школам и университетам, на пособия нуждающимся семьям и т. п. Все эти программы осуществлялись одновременно с растущими расходами на войну во Вьетнаме – президент заявил, что Америка может позволить себе «и пушки, и масло». Действительно, пока экономический рост продолжался, федеральное правительство не испытывало недостатка в деньгах, и борьба с бедностью принесла ощутимые результаты: к началу 70-х годов лишь 11% американцев имели доходы ниже прожиточного минимума (по европейским меркам, весьма высокого). Подавляющее большинство населения составил обеспеченный «средний класс». Однако полностью искоренить бедность государству не удалось ни тогда, ни в последующие десятилетия.

Вьетнамский «шок». В первое послевоенное двадцатилетие главной «путеводной звездой» внешней политики США была идея, что сам Господь избрал их страну для противостояния «безбожному коммунизму» и защиты «свободного мира». Даже в самых далеких уголках планеты, где США не имели никаких жизненно важных интересов, «коммунистическая угроза» воспринималась ими как личный вызов, которому необходимо противодействовать во что бы то ни стало. Эта «простая и логичная» внешняя политика вредила авторитету США в мире, поскольку нередко вынуждала их поддерживать жестокие диктаторские режимы, никак не подходящие под определение «свободного мира», только за то, что они враждебны коммунистам. А во Вьетнаме «сдерживание коммунизма» обернулось для Америки позором и унижением.

Взяв на себя роль гаранта весьма сомнительной «свободы» в Южном Вьетнаме, американцы скоро убедились, что придать этому режиму прочность они не в состоянии – никакое количество денег, оружия и военных советников не помогали подавить движение пользовавшихся поддержкой крестьянского населения коммунистических партизан. Получив доказательства того, что партизанам помогает северовьетнамское правительство, президент Кеннеди решился направить в Южный Вьетнам регулярные армейские части. При преемнике Кеннеди Линдоне Джонсоне численность этих сил была доведена до полумиллиона, но и этого оказалось недостаточно для победы. Американские солдаты отправлялись во Вьетнам как «защитники свободы и демократии», но там убеждались, что несут этой чужой и непонятной стране только горе и разрушение.

Вьетнамская война расколола общественное мнение в США. Главная внешнеполитическая идея о «великой миссии» американцев впервые с 1947 года стала терять популярность. Вместо гордости за свою страну американцы испытали жгучий стыд: «коммунизм», «свобода», «демократия» – все это казалось пустыми политическими ярлыками, под прикрытием которых богатая и могучая держава бомбила, расстреливала, жгла и травила маленьких, плохо одетых, голодных людей, которые не могут причинить ей никакого вреда и хотят жить по-своему.

Американские призывники массами уклонялись от службы в армии, пропуская мимо ушей призывы к их совести и патриотизму: многие были убеждены, что в сложившихся обстоятельствах отказ от службы – более патриотичный поступок, чем участие в позорящей Америку войне.

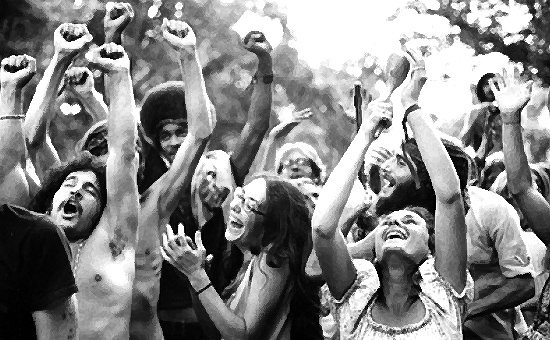

«Молодежная революция». Антивоенное движение сливалось с многочисленными движениями протеста против дискриминации меньшинств, против «ущемления» прав студентов, против «общества потребления» и всей «фальшивой» американской культуры, против западной цивилизации в целом и всех ценностей старшего поколения – молодежь больше не желала повиноваться своим родителям, учителям и начальникам.

В 1968 году эта стихийная «молодежная революция» достигла пика и захватила не только США, но и всю Западную Европу.

Студенческие волнения и бунты, сопровождавшиеся строительством баррикад, столкновениями с полицией, шумными уличными шествиями, прокатились по американским и европейским городам, вызвав смятение властей. Среди вожаков молодежного движения были поклонники Троцкого и Мао Цзэдуна, Махатмы Ганди и Фиделя Кастро, проповедники анархизма и пацифизма, революционного террора и полного ненасилия, буддизма и «истинного» христианства – объединяла их общая ненависть к лицемерию «взрослого» мира и сочувствие ко всему, что этот мир отвергал. Западная молодежь оказалась захвачена волной антизападничества, недоверия к «обществу покупок и отбросов» и симпатии к народам «третьего мира», живущим в бедности, но зато в «гармонии с природой». Даже коммунистический Китай казался им лучше, чем их сытые, благополучные, самодовольные страны, пытающиеся навязывать свои понятия и ценности всему миру.

Все, во что верили их отцы, с презрением отбрасывалось, как лживые «идеологии», порабощающие душу и превращающие людей в послушные «винтики» общественной машины. «Не верь человеку, если ему за тридцать!» – самый распространенный девиз тех лет. Юноши и девушки уходили из семей и вообще из взрослого общества в пестрое братство «хиппи» – «детей-цветов», где было можно все, что не разрешалось дома, нельзя же было только принуждать к чему-либо своего ближнего. (К слову, общество к тому времени уже было достаточно богатым для того, чтобы коммуны хиппи могли вполне сносно существовать, не занимаясь никаким «общественно-полезным» трудом.)

В начале 70-х годов начался вывод американских войск из Вьетнама, и волна молодежных протестов постепенно сошла на нет. А после разразившегося в 1974 году энергетического кризиса, когда в страну вернулась массовая безработица, «скучные» ценности вроде работы и стабильной зарплаты стали не так легко достижимы и вновь обрели привлекательность в глазах не знавшего материальных проблем послевоенного поколения. Но бурные события конца 60-х не прошли бесследно.

Изменения в обществе. Американское общество, особенно за пределами больших городов, в первое послевоенное двадцатилетие оставалось очень традиционным и патриархальным. Политическая и экономическая свобода сочеталась авторитарными порядками внутри семей и крайней нетерпимостью общественного мнения в небольших замкнутых общинах, из которых в основном и состояла провинциальная «одноэтажная» Америка. Борьба за свободу и права человека здесь требовала не меньшего мужества и решимости, чем в странах с диктаторскими режимами – только это была борьба не против государства, а против общества, против общепринятых норм, мнений и предрассудков.

В этой борьбе «молодежная революция» конца 60-х годов достигла своих целей. Родители, напуганные бунтом детей, изменили стиль и методы воспитания – было признано, что права имеют не только взрослые, но и дети, и добиваться послушания надо не насилием, а убеждением. В том же направлении – от диктата к сотрудничеству – изменились и методы школьной педагогики. Бывшие «дети-цветы» превратились во вполне добропорядочных работников и родителей, но не отказались от идеалов своей юности. Новое поколение университетских и школьных преподавателей поставило своей главной воспитательной задачей борьбу с инстинктивной ксенофобией, нетерпимостью к «чужому» и «странному».

В американских учебных заведениях появились небывалые предметы – история женщин, история черных, дисциплины о мигрантах, о сексуальных меньшинствах и т. п. Учителя разрабатывали специальные методики, чтобы заставить детей лично прочувствовать, каково быть дискриминируемым меньшинством, и привить им иммунитет к любой ксенофобии.

«Левая» интеллигенция, прежде уделявшая главное внимание борьбе с имущественным неравенством, переключилась на борьбу против «культурного тоталитаризма» – навязывания традиционных американских ценностей и принудительной унификации общества. Было объявлено, что Америка больше не претендует на роль «плавильного котла», в котором стираются различия между выходцами из разных стран; лучше, если страна будет «салатницей», – где целое состоит из великого многообразия не смешивающихся в однородную массу элементов. Терпимость, умение подавить в себе инстинктивное неприятие «странного», непривычного, «не такого, как все» стали считаться важнейшей нормой «цивилизованного поведения».

Старая, пуританская Америка – страна людей, «знающих, чего хочет Бог» – шаг за шагом сдавала свои позиции.

Движение за равенство гражданских прав приобрело новый размах – начавшись с борьбы за равноправие чернокожих и женщин, оно распространилось на любые меньшинства вообще – от инвалидов до гомосексуалистов или иммигрантов, не знающих английского языка. Законодательство теперь защищало уже не только юридические, но и фактические права – частные предприниматели лишались возможности принимать на работу людей, руководствуясь только своими личными вкусами и предрассудками. Обвинение в дискриминации при приеме на работу грозило каждому, кто не мог доказать, что, отказывая тому или иному кандидату, он руководствовался только и исключительно его деловыми качествами; а проигранный судебный процесс по такому обвинению нередко разорял фирму.

В колледжах, университетах, на государственной службе вводились специальные квоты для представителей меньшинств – к черным при приеме предъявлялись менее жесткие требования, чем к белым, так что некоторые даже заговорили о «дискриминации наоборот». Однако большинство американцев соглашалось, что бывшие рабовладельцы должны искупать свою вину перед теми, кого они так долго притесняли.

В 70-е годы США превратились из жесткой и суровой к слабым «свободной страны равных возможностей» в полусоциалистическое заботливое «государство всеобщего благосостояния».

Внешняя политика после Вьетнама. Вьетнамская война и «молодежная революция» раскололи американское общество – той единодушной готовности бороться против распространения коммунизма, которая объединяла в 50-е годы и левых, и правых, больше не было. Для многих в США «антикоммунизм» стал ругательным словом, синонимом ограниченности и тупости; но даже те, кто сохранил свои прежние убеждения, не желали повторения чего-либо подобного Вьетнамской войне и ждали от правительства менее «идейной», но более практичной и безопасной внешней политики.

Избранный в конце 1968 года президент Ричард Никсон постепенно вывел американские войска из Индокитая, добившись лишь видимости «почетного мира», – все отчетливо понимали, что его условия Северный Вьетнам нарушит, и переход всей страны под власть коммунистов неизбежен. Партнерам США по азиатским оборонительным блокам объявили, что Америка больше не будет посылать туда своих солдат, – «Будущее Азии в руках азиатов». Таким образом, политике «сдерживания коммунизма» пришел конец. Никсон и его государственный секретарь Генри Киссинджер стали пытаться улучшить отношения со своими главными «идеологическими противниками» – СССР и Китаем. Началась эпоха «разрядки международной напряженности».

В 1972 году США согласились на вхождение коммунистического Китая в ООН и ее Совет Безопасности (вместо остававшегося там с 1945 года тайваньского правительства Чан Кайши), а в 1979 году были полностью восстановлены дипломатические отношения между США и Китаем. Американо-китайское сближение встревожило руководителей СССР и подтолкнуло их к «разрядке».

С 1969 году на протяжении десяти лет велись советско-американские переговоры об ограничении ядерных вооружений, единственным существенным результатом которых стал договор о противоракетной обороне 1972 года По условиям этого договора, СССР и США имели право создать на своих территориях лишь по два района, защищенных от ракетного нападения, – и, следовательно, оставались в равной степени уязвимыми для ракет друг друга.

В середине 70-х годов конгресс США существенно ограничил свободу рук во внешней политике, полученную исполнительной властью с началом «холодной войны». Президент потерял право самостоятельно предпринимать любые шаги, из-за которых страна могла бы быть втянута в новый «вьетнам». Под контроль конгресса были поставлены торговля оружием, посылка американских военнослужащих за границу и деятельность спецслужб. В 1975 году на парламентских слушаниях предали всемирной огласке многие «деликатные» подробности секретных операций ЦРУ за границей – американцы не желали, чтобы их безопасность обеспечивалась с помощью диверсий или политических убийств. Активное вмешательство США в дела «третьего мира» в 70-е годы было в значительной мере свернуто.

Президент Джимми Картер (1976–1980) провозгласил главным направлением внешней политики США защиту прав и свобод человека, и заявил, что «двойных стандартов» в этом отношении больше не будет. Чтобы иметь моральное право говорить о нарушениях прав человека в коммунистических странах, говорил президент, Америка больше не должна глядеть сквозь пальцы на то, что творят «дружественные» режимы, например, в Южной Корее, ЮАР или Аргентине. Несмотря на многочисленные насмешки над таким «непрактичным идеализмом», администрация Картера действительно придерживалась намеченного курса и кое-где (например, в Южной Корее) добилась существенной либерализации политических режимов.

В 1979 году США не предприняли серьезных усилий для того, чтобы помочь сохранить власть своему давнему и верному союзнику – иранскому шаху, когда против его прозападного авторитарного режима единым фронтом выступили исламские священнослужители и местные либералы. Шах был вынужден бежать из страны, но его место заняло не демократическое правительство, а гораздо более жестокая диктатура исламских фундаменталистов. Новый лидер Ирана имам Хомейни требовал немедленно очистить страну от всей западной «скверны», изгнать иностранцев и восстановить исламские законы шариата. США были объявлены «большим сатаной», главным источником зла на планете, а американское посольство со всеми находившимися в нем сотрудниками подверглось вооруженному захвату. Почти год правительство Картера безуспешно пыталось освободить своих сограждан, но ни дипломатические усилия, ни десантная операция результатов не дали.

В том же 1979 году СССР вторгся в Афганистан, а на территории Восточной Европы разместил ядерные ракеты средней дальности, нацеленные на соседние западноевропейские страны. Все это, вместе с иранским кризисом, выглядело закономерным результатом американской «слабости» и «безволия». Авторитет Картера упал, и на следующих выборах он потерпел сокрушительное поражение.

Новый поворот. Разочарование плодами десятилетней «разрядки» усугубило общее недовольство американцев положением в стране. 70-е годы были тяжелыми для всего западного мира. Попытки правительств оживить подорванную энергетическим кризисом экономику путем расширения государственного регулирования закончились неудачно. «Государство всеобщего благосостояния» плодило чиновников и получателей пособий, но не могло ни искоренить бедность, ни обеспечить полную занятость, ни восстановить почти замерший экономический рост. Ко всем этим неприятностям в 70-е годы добавилась еще и недопустимо высокая по западным меркам инфляция (до 10% в год).

Одновременно росло недовольство тем, что «слишком заботливое» государство превращает целые группы населения в иждивенцев и тем окончательно лишает их шанса добиться успеха в жизни. «Новые бедные», живущие в дешевых государственных квартирах на скудные, но, тем не менее, позволяющие не нуждаться в самом необходимом пособия, часто даже не пытались получить работу и улучшить свое положение. Критики «ползучего социализма» с цифрами в руках доказывали, что государство тратит деньги налогоплательщиков на социальные программы вопиюще расточительно и неэффективно (например, вскрылся факт, что на переквалификацию рабочего в одном из штатов уходило денег больше, чем на обучение студента в Гарвардском университете).

На президентских выборах 1980 года большинство голосов получил убежденный противник «государства-няньки», защитник традиционных американских свобод и ярый антикоммунист Рональд Рейган.

Рейган призывал американцев обуздать чиновников, перестать надеяться на правительство и, как в «старые добрые времена», рассчитывать только на свои собственные силы. Это было созвучно настроениям, успевшим накопиться в обществе за последние пятнадцать лет. Правда, уменьшить государственные расходы новая администрация так и не смогла (социальные программы, в основном, остались нетронутыми, и к этому еще добавились возросшие военные расходы), но «подхлестнуть» частную инициативу ей удалось.

Покончив с инфляцией и снизив на четверть подоходный налог (основная статья доходов американского госбюджета), правительство открыло путь росту частных инвестиций в новейшие отрасли. В тяжелые 70-е годы в США началась очередная технологическая революция – на рынке появились первые персональные компьютеры, оптоволоконные средства связи и т. п. Благодаря «твердому» доллару и снижению налогов эти передовые отрасли получили преимущество перед остальными, сюда потекли капиталы, и в США начался ускоряющийся с каждым годом «информационный бум». С 1983 года американская экономика начала устойчиво расти именно за счет новейших, «наукоемких» отраслей, которые, в отличие от традиционной промышленности, практически не зависели от мировых цен на топливо и сырье.

И во внешней политике Рейган «возродил традиции», вернувшись к жесткому противостоянию с Советским Союзом. Рейган объявил СССР «империей зла» и пообещал, что заставит Москву просить мира, пользуясь одной лишь экономической мощью США. Конгресс одобрил резкое увеличение военных расходов и разработку основанной на новейших технологиях системы защиты всей территории США от ядерного нападения. Американская помощь оружием и деньгами снова потекла тем, кто сражался против СССР или его «друзей» во всех уголках мира. «Холодная война» вновь стала явной и откровенной, как в 50-е годы.

Читать дальше: