Чем отличалось послевоенное восстановление хозяйства после гражданской и Великой Отечественной войны?

Почему?

А и вправду — почему?

Почему после той гражданской начали с отраслей, продукция которых была нужна населению, а после Отечественной все силы и средства были брошены на военные «железки»?

Почему после гражданской резко снизили государственные налоги, а после Отечественной они взлетели в небесную высь?

Почему после гражданской населению была дана возможность кормиться самому, а после Отечественной оно продолжило жить «от государства» (хотя в руки государства стекался все тот же овеществленный труд населения)?

Почему после гражданской деятельность карательных служб была введена хоть в какое-то подобие законных рамок, а после Отечественной об этом никто даже не заикнулся?

Чуть больше двадцати пяти лет прошло между окончанием этих войн, а как изменилось отношение государства к населению страны… А, может быть, это было уже другое население?

Именно двадцатипятилетиями в статистике народонаселения считаются поколения: родился человек — выучился и начал работать — родил следующее поколение. Так что, за самые бурные в российской истории двадцать пять лет родилось, выросло и стало определять облик страны новое поколение. И это было поколение, впервые в российской истории целенаправленно воспитанное в определенном ключе всей пропагандистской мощью тоталитарного государства.

Тут многое, что можно сказать, но хотелось бы обратить внимание на изменения, о которых мы еще не говорили.

Большинство в любой стране живет той жизнью, которая ему на этом отрезке исторического времени достается. И в любой стране есть слой людей активных, самостоятельных, постоянно принимающих собственные решения и их осуществляющих, берущих на себя ответственность за происходящее вокруг и активно влияющих на события в самых разнообразных областях. Их обычно не так уж много, но именно их деятельность в конечном итоге определяет жизнь всех остальных.

Это о них сказал две тысячи лет тому назад Иисус из Назарета: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям».

Научных исследований о структуре народов тогда еще не было, но диктаторы-«практики» прекрасно сознавали, как поступать с народом, чтобы увековечить свое всевластие:

«…Одним ударом перебить в моральном смысле спинной хребет народа, навсегда растоптать и обратить в прах»; «В такой войне уже не будет победителей и побежденных, – будут оставшиеся в живых и такие, имя которых будет вычеркнуто из списка народов»; «Избранные [elite] лежат отравленные и растоптанные на полях битв. А оставшиеся в живых – толпа, лишенная предводителей, деморализованная куча людей, истерзанных, душевно сломленных неистовыми ужасами и страданиями. Безоружные, безвольные, они отданы как добыча победителю, они – глина в руках горшечника». Сильно сказано. Так Гитлер высказался по поводу войны с Польшей и дальнейшей судьбы этой страны.

А это уже его наместник в побежденной Польше, Франк:

«Фюрер сказал мне: «…То, что мы сейчас определили как руководящий слой в Польше, нужно ликвидировать; то, что вновь вырастает на смену ему, нам нужно обезопасить и в пределах соответствующего времени снова устранить». Речь может идти только об устранении руководящего слоя, а работящий народ должен выполнять полезную работу под нашей властью…»

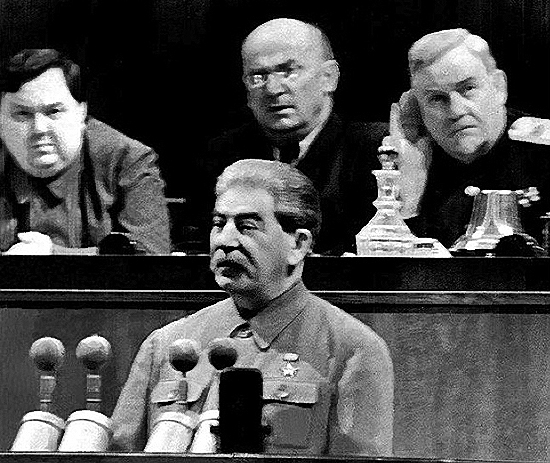

Сталин таких откровенных и наглых заявлений не делал, но планомерно и последовательно проводил тот же план и на присоединенных территориях, и внутри собственной страны.

Искусственное изъятие слоя активных, своей головой думающих и «по своему загаду» делающих людей превращает народ в население. Посмотрим под этим углом зрения, что сталось с нашим народом в 20 веке:

— в гражданской войне погиб или ушел за границу весьма «энергонасыщенный» правящий слой Российской империи;

— на той же войне выдвинулись люди, которые во множестве оказались «зелеными» партизанскими командирами-атаманами — этих порубили в ходе самой войны;

— множество активных людей пошло в «красную» армию — и там погибло;

— оставшиеся в живых через десять лет провели «коллективизацию» в деревне, выбив народившийся там слой активных сельских хозяев;

— с середины 30-х годов настал и их черед — массовые репрессии уничтожили практически весь активный «коммунистический» слой;

— та же волна репрессий смыла и весь командный слой армии, первое поколение «советского» офицерства;

— на Отечественной полегло столько народу, что, кажется, нечего говорить о каком-либо отборе ее жертв. Однако и здесь он действовал — на фронте ведь с гарантией погибали именно те, кто первым подымался в атаку, ведя за собой всех остальных…

Так что, приходится признать, что мы все, ныне живущие в нашем отечестве — потомки выживших в том проклятом для нашей страны 20 веке.

Но проблема каждого тоталитарного диктатора заключается в том, что окончательно истребить этот опасный для него активный слой невозможно. Такие люди рождаются и растут постоянно, в каждом поколении — население все время норовит превратиться в народ. Приходится «выстригать» их вновь и вновь, не останавливаясь, покуда жизни хватит. Но жизнь «сталиных» не вечна — она кончается, как закончилась она 5 марта 1953 года и для Иосифа Виссарионовича.

На заданный в начале вопрос можно ответить просто и коротко: сталинскому режиму, в отличие от большевистской власти в 1921 году, больше не угрожало никакое явное сопротивление подведомственных ему людей. Поэтому можно было и «гайки закручивать» вплоть до физиологического предела людского выживания. А вот вопрос почему?, как видите, начинает разговор долгий и трудный…

ПОМПЕЗНЫЙ. Когда нечто, аляповато, безвкусно оформленное, очень велико по размерам, да еще и откровенно претендует на величественность, торжественность, его называют помпезным. Такими помпезными обычно бывают высокоторжественные государственные празднества и всенародные юбилеи.

Два мира — две «системы»

Послевоенная ситуация в СССР. Международное отчуждение, в котором Советский Союз фактически оказался после революции и последующих событий, исчезло. Вырос не только мировой авторитет государства, но и популярность страны – повсеместно возникли симпатии ко всему «русскому» и благожелательный интерес ко всему «советскому». По всему периметру советских границ не было сил, могущих хоть сколько-нибудь серьезно угрожать их безопасности – ни в настоящем, ни в обозримом будущем.

С фронтов возвращались солдаты и офицеры, многие из которых привыкли к самостоятельности в своих решениях и к личной, внутренней ответственности за собственные действия. Миллионы из них впервые побывали за границами страны и могли сравнить строй жизни у других народов со строем советским (и часто не в пользу последнего). Возвращались с ощущением, что после всего пережитого «сам черт им не брат!». Привычку и вкус к самостоятельности и инициативе приобрели и многие хозяйственники, руководители производства. Война всех приучала жить и действовать не по начальственным трафаретам, а «по существу». У людей была надежда, что после того, как народ «отломал» такую войну, жизнь в стране изменится.

Даже в высших «эшелонах власти» стали появляться и обсуждаться весьма смелые проекты послевоенного устройства, какие были немыслимы уже лет пятнадцать. Были предложения постепенно свернуть «классовую борьбу» внутри страны (что на языке того времени означало если не прекратить, то, по крайней мере, ослабить массовый террор). Поговаривали о целесообразности провести восстановление народного хозяйства испробованными методами НЭПа – начать с «оживления» легкой и пищевой промышленности, сельского хозяйства; расширить возможности для мелкого, но массового личного производства и торговли; хотя бы частично перевести на самоокупаемость госпредприятия; дать республикам и областям право самим решать многие свои проблемы и т. д.

Конечно, о пересмотре основ строя и не помышлялось, но стремление чуть «приотпустить вожжи», безусловно, было. Разговоры разговорами, но все при этом смотрели на Сталина – у вождя же, судя по всему, были другие расчеты.

Восстановление экономики. Восстановление промышленности велось довольно быстрыми темпами (во многом за счет германских репараций – вывезенное немецкое оборудование составило половину введенных в строй в послевоенной пятилетке новых производственных мощностей). Но это было в основном восстановление все того же военно-промышленного комплекса – 88% всех капиталовложений уходило в добычу ископаемых, металлургию, машиностроение, в разработку и производство новых, все более разрушительных (и все более дорогих) видов оружия. Огромные средства поглощал «атомный» проект [по приблизительным подсчетам, затраты на создание атомной бомбы стоили СССР более половины затрат на ведение Великой Отечественной войны]. Кроме атомной программы развернулось строительство большого океанского надводного флота и перевооружение ВВС реактивными боевыми самолетами.

Так и оставшиеся прозябать «на задворках» отрасли легкой и пищевой промышленности не в состоянии были обеспечить даже самые минимальные потребности неприхотливого советского населения.

Разоренное сельское хозяйство и так давало лишь 60% довоенного объема продовольствия, а тут еще 1946 год принес новое несчастье – недород на Украине, в Молдавии, на Северном Кавказе повлек за собой памятный старшему поколению голод, воскресивший в деревне страшные картины четырнадцатилетней давности. Но «первая заповедь» для колхозов – сначала сдать все, что требует государство, а потом уже думать о себе – осталась незыблемой.

Восемь послевоенных лет похоронили надежды населения страны на то, что неимоверный и всеобщий труд по восстановлению порушенного хозяйства будет приводить и к соответствующему улучшению жизни. Всякие разговоры о возможности «смягчения» режима пресеклись и было объявлено, что партия берет курс на «завершение строительства социализма и построение коммунизма»… Именно первые послевоенные годы люди вспоминали позже как самое тяжкое время – и в материальном, и в психологическом отношении.

Город. Государство обеспечивало прежде всего горожан, рабочих, наращивавших военно-промышленную мощь государства, но «тянули» и отсюда – как и прежде, до полутора месячных зарплат нужно было «добровольно-принудительно» отдать за бумажные облигации государственных займов. Рабочий день вернулся к 8-часовой норме, перестали быть законодательно-обязательными сверхурочные, но основная часть предвоенных «трудовых» законов осталась без изменений (за самовольный уход с предприятия, за прогулы и опоздания на работу, за невыполнение обязательной производственной нормы в городе и в деревне суды приговорили к различным срокам уголовного наказания за 8 послевоенных лет 6 миллионов человек). Жилья строилось мало (да и то в основном «барачного» типа), зато немалые средства вкладывались в помпезные здания в центрах больших городов с массой лепных украшений и скульптурами («архитектура должна соответствовать духу нашей великой эпохи»).

Накопления населения были практически ликвидированы денежной реформой 1947 года, когда старые купюры отменили, а на новые обменивались лишь вклады в государственных сберкассах в ограниченном количестве. Преподносилось это как конфискация неправедно нажитых денег спекулянтов, но основной доход в этой операции государство получило от ликвидации мелких, но массовых семейных «заначек», хранившихся, как правило, дома.

Снабжение городского населения по карточкам держалось на уровне физического выживания. Когда в 1947 году карточки отменили, то оказалось, что магазинные цены вдвое-втрое превышают их довоенный уровень (в дальнейшем их регулярное снижение с этой начальной отметки каждый раз преподносилось, как знак «неустанной заботы партии о народе»).

Деревня. Как ни трудна была в эти годы жизнь горожан, основную тяжесть «социалистическая» империя взвалила, как всегда, на закрепощенную и бессловесную, но еще многочисленную деревню.

Формально колхозы свою продукцию государству продавали, но назначенные им цены были столь мизерны, что эти «закупки» госбюджет явно не обременяли. В каждом пятом колхозе работа на «общественных» полях и фермах вообще не оплачивалась, в большинстве остальных за отработанные трудодни платили сущие гроши, прожить на которые было невозможно. Ни оплачиваемых больничных листов, ни пенсий по старости деревенским жителям не полагалось.

Выручали приусадебные участки, но велось наступление и на них – за четыре послевоенных года от многочисленных «урезок» площадь их сократилась больше, чем на 10 миллионов гектаров. Каждый такой участок облагался налогом – колхозник должен был не только практически бесплатно трудиться в бригаде, но и со своего личного клочка отдавать «в закрома родины» бесплатно молоко, мясо, шерсть, яйца. После сдачи такого личного налога колхознику можно было остатки своих продуктов везти на рынок, но там прежде всего надо было показать справку, что полностью сдал урожай государству его родной колхоз (а то не допустят к прилавку). После этого выяснялось, что в очередной раз повышен еще один налог – с выручки от рыночной продажи. В 1948 году последовал новый удар: налог с личного хозяйства фактически был увеличен в 2,5 раза [к 1950 году колхозник должен был со своего приусадебного хозяйства платить налогов в 4,3 раза больше, чем десять лет назад], а в 1952 году налог стал взиматься даже с мизерной оплаты по колхозным трудодням, чего не делалось даже в войну. Кроме того, государство «порекомендовало» колхозникам «продать» ему их личный мелкий скот – в паническом массовом забое в крестьянских хлевах было прирезано около 2-х миллионов голов свиней, овец, коз…

Покинуть деревню беспаспортный колхозник не мог. Молодые деревенские парни старались не возвращаться свой колхоз после службы в армии – большинство из них устраивались в городах или рабочих поселках на любых условиях.

Жизненный уровень колхозника был ниже, чем у городского рабочего, вчетверо.

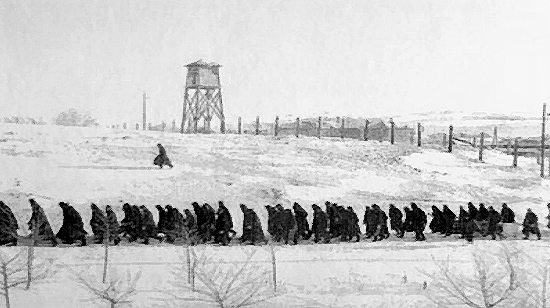

ГУЛАГ. По амнистии в честь Победы из заключения вышли осужденные за грабеж, кражи личного имущества, хулиганство, изнасилование, дезертирство из армии (!), вполовину уменьшили срока растратчикам и расхитителям госимущества. Вскоре выяснилось, что они освобождали «посадочные места» для новых массовых потоков.

Лагерные нары заполнились «бывшими военнослужащими Красной армии» («бывшими» они официально признавались с момента пленения вне зависимости от его обстоятельств), «перемещенными лицами» (советскими гражданами, угнанными нацистами в Германию), «полицаями» и вообще всеми, кто хотя бы косвенно сотрудничал с немцами на оккупированных территориях, «бандеровцами» из 300-тысячного западноукраинского партизанского подполья, «лесными братьями» из Прибалтики, продолжавшими сражаться с советской властью и после окончания войны, а также многими другими истинными или мнимыми врагами социалистического государства [герой Сталинграда генерал-полковник Гордов, генерал-предатель Власов и пойманный в Китае «белый» казачий атаман Семенов, казненные в один день, были похоронены в одной общей могиле]. Исправно, как и раньше, продолжала пополнять лагерное население и традиционная 58-я статья.

В 1947 году власти резко ужесточили наказания за хищения государственного и колхозного имущества – теперь по «закону о трех колосках» суды обязаны были давать виновным 20 лет лагеря, а за хищение заводских материалов – 25 лет (а тому, кто видел, как его товарищ кладет в карман хотя бы горсть гвоздей, и не донес об этом начальству, полагалось отсидеть за это 3 года).

В 1947–1948 годах заканчивался «стандартный» десятилетний срок у массы «зэков», попавших в лагеря в 1937–1938 годах и сумевших там выжить. Возвращать их в общество сочли опасным. Части из них без лишней волокиты «оформили» новые приговоры (как правило, уже «четвертаки» – 25 лет), те же, кому повезло больше, отправлялись в отдаленные районы в пожизненную ссылку.

Идеология и пропаганда. Глобальные внешнеполитические задачи, которые поставило перед собой государство, требовали идейного обоснования и пропагандистского обеспечения.

Тридцать лет борьбы коммунистического движения выявили несбыточность надежд на то, что в развитых странах мира может вспыхнуть революция и установиться «диктатура пролетариата». С другой стороны, опыт сороковых годов показал, что успешные общественные перевороты в разных странах возможны – но только при условии попадания этих стран в зону военного, экономического и политического государственного контроля Советского Союза. Стало ясно, что в мировом распространении коммунизма решающую роль будет играть не «коминтерновская» подрывная работа, а военно-промышленная мощь и активная внешняя политика самого советского государства – предстояла долгая и упорная борьба с западными державами за постепенное расширение «зон контроля» СССР в различных районах планеты.

Вместе с изменением общей стратегии изменились содержание и тон советской пропаганды. Романтика «мировой революции» и «интернационализма» была задвинута на второй план, а лозунг «У пролетария нет своего отечества!» исчез вовсе. Вместо этого стала усиленно эксплуатироваться идея «советского» «социалистического» патриотизма.

Естественный, глубинный патриотизм, любовь к своей родине, приверженность к своим историческим корням с особой силой проявилась у народов страны во время нацистского нашествия, когда возникла угроза национального порабощения. Все тогда понимали, что идет война не «классовая», не «революционная», а Отечественная, что в этой войне народы (вне зависимости от их общественного строя) борются за свое национальное выживание. Именно это настроение и подхватила официальная пропаганда, видоизменив и направив его в «нужную» сторону.

Сложность для идеологов режима заключалась в том, что СССР был государством многонациональным. Но выход из положения нашли: все народы, утверждала пропаганда, живут в одном государстве и при едином общественном строе, и поэтому все идет к тому, что они в конце концов сольются в некоей новой общности под названием «советский народ», а пока этого еще не произошло, «главным» народом государства является народ русский [сразу после войны старый официальный государственный гимн «Интернационал» («Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов») был заменен на новый со словами: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь»]. Возрождение национального самосознания других народов СССР, обращение к исторической памяти нерусских народов по-прежнему объявлялось «буржуазным национализмом» (со всеми вытекающими из этого, по тем временам, последствиями)

По всем каналам массового воспитания – от детских садов до исторических публикаций – начали усиленно внушаться мысли о национальной исключительности русского народа, о том, что именно Россия – родина большинства важнейших научных открытий и изобретений, что расширение границ Российской империи всегда было только благом для соседних народов (а сопротивление ему объяснялось исключительно происками иностранной агентуры). Всякое иностранное влияние на развитие страны или отрицалось, или объявлялось безусловным злом. Целенаправленно и последовательно создавался образ врага-иноземца (в особенности – западного), плетущего сети коварных интриг против всего русского.

За всем этим стояли вполне конкретные цели и задачи – обосновать отказ от продолжения послевоенного сотрудничества с западными демократиями; вновь психологически запереть население в «осажденную крепость социализма», окруженную со всех сторон вчерашними союзниками, ставшими ныне злейшими врагами; внутренне подготовить людей к новым трудностям и лишениям ради высших государственных интересов (которые выдавались за кровные интересы всего народа).

Борьба с «низкопоклонством перед Западом» велась всерьез и на высшем накале – в лагеря пошел новый поток «государственных преступников», осужденных за положительные (или недостаточно ругательные) отзывы о жизни за границей, об иностранной науке и технике, вернувшихся из загранкомандировок, имевших неосторожность пообщаться с иностранцами внутри страны и т. д. (в приговорах судов замелькали стандартные формулировки: ВАТ – «восхваление американской техники», ВАД – «восхваление американской демократии», ПЗ – «преклонение перед Западом», «лица, опасные по своим антисоветским связям»).

Но иностранцев в СССР было мало, поэтому решили «оттачивать» патриотизм населения на более «доступном материале» – на советских евреях. По всей стране развернулась широкая кампания борьбы с «безродными космополитами» («людьми без родины»), антисемитизм насаждался повсеместно, став фактически государственной политикой – покатилась волна посадок и расстрелов прежде всего евреев-интеллигентов (так, был физически уничтожен почти весь состав Еврейского антифашистского комитета, в военную пору по всему миру собиравший для СССР средства на войну с нацистской Германией). Пиком этой «охоты» стало так называемое «дело врачей» 1953 года, когда большая группа известнейших медиков (в большинстве, кстати, русские, но упор делался именно на врачах-евреях) попала под обвинения в намеренно-неправильном лечении руководителей партии и государства.

Всеобщая истерия на этой почве доходила до того, что люди опасались обращаться за медицинской помощью в страхе перед «убийцами в белых халатах». По всему было похоже, что готовится массовая высылка еврейского населения (по образцу калмыков, чеченцев и т. д.).

Одновременно жестко приструнили деятелей культуры, ощутивших было после войны некоторую внутреннюю свободу, без которой немыслимо никакое творчество. ЦК партии дал мощный «залп» грозных постановлений о литературе, кино, музыке, печати, которые поименно выдали на травлю «чуждых» писателей, поэтов, композиторов, кинематографистов.

Погромные «дискуссии», на которых выискивались и официально утверждались свои «враги», прошли практически во всех науках. Ничего общего с настоящими научными спорами эти «дискуссии» не имели – борьба шла за «марксистско-ленинскую чистоту» научных разработок.

«Идейные» карьеристы получили прекрасную возможность свести счеты со своими соперниками и ошельмовать настоящих ученых, для которых была важна сама наука, а не идеологическая возня вокруг нее. Серые бездарности окончательно захватили командные посты во всех научных сферах, были осуждены и закрыты многие перспективные направления исследований (например, генетика, кибернетика-информатика, социология, объявленные «буржуазными лженауками»).

Менялся общий настрой, дух государственной жизни – в могучей, осознавшей свою силу империи уже не было места даже тем последним остаткам революционной эпохи, которые еще сохранялись в 30-е годы. Народные комиссары вновь стали называться министрами, все государственные чиновники оделись в форменные мундиры. По образцу дореволюционных гимназий школы разделили на мужские и женские; ввели и обязательную школьную форму, тоже очень напоминавшую «царские» времена.

Обстановка «в верхах». Сталин гордился своим хорошим знанием российской истории и, судя по всему, извлек урок из событий полуторавековой давности, когда вернувшиеся из победоносного европейского похода офицеры составили заговор против трона. Органы госбезопасности начали арестовывать ближайших сотрудников прославленных полководцев Великой Отечественной и выбивать из них «признания» о готовящемся «заговоре». Но военачальники могли понадобиться в любой момент, а потому повторения армейской «большой чистки» не последовало – в тюрьму были посажены «лишь» несколько высших командиров, остальных же маршалов (под «топором» уже заготовленных обвинений) разослали по округам под плотный надзор Особых отделов.

За время войны в партийное и государственное руководство выдвинулось немало людей нового поколения, готовых в любой момент заменить «старую сталинскую гвардию» в ближайшем окружении вождя. Особенно многочисленный клан привел с собой из Ленинграда в Кремль влиятельный секретарь ЦК по идеологии Жданов. Но его смерть похоронным звоном отозвалась почти для всех его выдвиженцев – в 1948 году было расстреляно (как всегда, по самым нелепым обвинениям) две сотни высокопоставленных чиновников, некоторые из которых занимали уже должности около самой вершины власти («ленинградское дело»). «Старая гвардия», казалось, восстановила и упрочила свои позиции, но впереди ее ждали новые опасности.

О регулярных съездах в партии уже давно забыли. Однако в конце 1952 года престарелый вождь после тринадцатилетнего перерыва созвал ХIХ съезд ВКП(б) [на нем партия сменила название на КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза)]. Выступить на нем с большим отчетным докладом Сталину было уже не по силам, но все нити управления он держал в своих руках по-прежнему крепко. Во вновь избранные высшие партийные органы он ввел многих новых, ранее не слишком известных партийных чиновников, ослабивших влияние прежних соратников вождя.

У опытнейших кремлевских интриганов не оставалось сомнений – «Хозяин» начинает новую «большую игру» по смене своего ближнего окружения, и ставкой в ней, как всегда, будет тюрьма, пытка и казнь. Уже была арестована жена Молотова, явно сгущались тучи над Кагановичем, Ворошиловым, даже над Берией (начались неподконтрольные ему аресты в «органах»). Из «стариков», пожалуй, только секретари ЦК Хрущев и Маленков чувствовали себя пока в относительной безопасности.

Каким новым взрывом внутрипартийного террора все это могло кончиться, так и осталось неизвестным – 5 марта 1953 года Иосиф Сталин умер.

Сверхцентрализованный и жесткий режим в советской империи скреплялся железной волей, беспощадной жестокостью обожествленного «вождя всех народов» – Иосифа Сталина. За четверть века его безраздельной диктатуры выросли поколения, не знавшие и даже не представлявшие себе никакой иной жизни, иных ценностей, иного мира. Они знали, что в Кремле есть негаснущее ночи напролет окно, за которым работает мудрый и грозный, обожаемый и справедливый Хозяин – тот, кто взвалил на себя всю тяжесть ответственности за все, тот, кто думает и решает за всех, тот, кто никогда не ошибается и всегда побеждает. Казалось кощунством даже помыслить, что он смертен, что страна сможет жить без его недреманного отеческого пригляда. Но в тот день для всех этих людей кремлевское окно погасло.

То, что происходило в эти дни, походило на массовый психоз: под траурные мелодии радио рыдали дети раскулаченных по его указам крестьян, родные и близкие тех, кого вождь стер в «лагерную пыль», семьи солдат, погубленных генералиссимусом в 1941-м. В толпе, рвавшейся к его гробу, были задавлены и искалечены сотни людей. Все они – и живые, и мертвые – тоже были наследием диктатора.

Итоги сталинской диктатуры. СССР в начале 50-х годов представлял собой мощную военно-промышленную сверхдержаву. По общему объему производства он уже прочно удерживал второе место в мире, уступая (правда, довольно значительно) своему главному сопернику – США. Производство же на душу населения по-прежнему сильно отставало от всех развитых стран Запада.

Главным, самым важным, решающим преимуществом в соревновании двух мировых систем Сталин считал военную мощь государства и поэтому именно в эту область бросил все силы и средства страны. Военное равенство с объединенными силами государств Запада после ужасающих потерь в недавней войне достигалось за счет невиданной в мире эксплуатации работников и крайне низкого уровня жизни всего населения. Отставание в уровне жизни советских людей от западноевропейцев нарастало с каждым годом, и никакой трудовой энтузиазм не мог вывести их из откровенной нищеты.

Режим работы и жизни большинства населения по-прежнему оставался суровым, не слишком отличаясь от условий военного времени. Фактически сохранялось бессрочное прикрепление работников к предприятиям и колхозам. Анкеты с вопросами о социальном происхождении, партийности, пребывании в заключении, в ссылке, в плену, в окружении, на оккупированной территории, за границей и т. д., и т. д. делили все население на «категории доверия» – миллионы граждан должны были чувствовать собственную неполноценность перед государством и окружающими (чаще всего, неизвестно за какие грехи).

Никогда еще поговорка «На Руси от сумы да от тюрьмы не зарекайся» не звучала столь всерьез. Количество заключенных определялось не столько уровнем преступности, сколько потребностями государства в даровом, рабском труде заключенных – наличием для них фронта работ и посадочных мест в трудовых концлагерях. В 1951 году с каждого советского немца, чеченца, калмыка, балкарца, ингуша, карачаевца, грека, крымского татарина была взята расписка в том, что ему объявлен срок его ссылки – навечно [комиссия по реабилитации жертв политических репрессий при Президенте Российской Федерации оценила общее количество убитых в советские времена по политическим мотивам и умерших в тюрьмах и лагерях в 20 миллионов человек].

Страна продолжала жить впроголодь – силы деревни были истощены, каждый урожай давался с огромным трудом. Никакие понукания чиновников, никакие наказания уже не могли сделать почти бесплатную работу на колхозных полях более продуктивной. Подневольный труд на земле исчерпал все свои возможности – дальше был тупик. Оставались еще приусадебные крестьянские участки, и их постоянно обирала миллионная армия сборщиков натурального налога, но в итоге получалось, что кормила она этим лишь саму себя. Последнее (1953 года) предложение Сталина по сельскому хозяйству – еще более взвинтить сумму натурального налога – заставило схватиться за голову даже самых исполнительных его приближенных.

Застопорилась и внешняя экспансия – она была остановлена решительным отказом западных держав «умиротворять» Сталина, идя ему на уступки. Компартии в развитых странах оказались в политической изоляции. Война в Корее приобрела затяжной, позиционный характер без надежды на конечный успех. Страны «соцлагеря», проводившие у себя коллективизации и индустриализации по советскому образцу, требовали все большей и большей помощи «Старшего Брата».

Читать дальше:

ДОКТРИНА — разработанный, просчитанный в главных деталях и кратко сформулированный принцип государственной политики, определяющий её направленность на обозримое будущее.

Часто доктрины получают имена тех политиков, которые их предложили и проводили в жизнь: доктрина Монро (по имени президента США прошлого века, провозгласившего принцип «Америка — для американцев» и препятствовавшего любому вмешательству европейских держав в дела Нового Света), доктрина Брежнева (в той стране, куда однажды ступила нога советского солдата, её будущее будут определять коммунисты, и мы ни с кем не собираемся этот вопрос обсуждать, даже с населением этой страны).

Бывают и военные доктрины — это общий стратегический план ведения боевых действий в случае начала войны.

«ЗАПАД НЕ ВРАГ, ЗАПАД НЕ ДРУГ…»

Алексей Поликовский, журналист, 2014 год:

«Запад не враг. Запад не друг. Запад — это не география, это склад жизни и система отношений, которые нужно изучать, чтобы понять, как нам влиться в этот могучий, занимающий века и континенты процесс.

«Запад не враг. Запад не друг. Запад — это не география, это склад жизни и система отношений, которые нужно изучать, чтобы понять, как нам влиться в этот могучий, занимающий века и континенты процесс.

Джозеф Брама, англичанин, всю жизнь изобретавший станки, замки и гидравлические прессы, в 1778 году придумал ватерклозет с поплавковым клапаном. Век был неспешный, поразмышляв еще пять лет, Брама придумал винтовой водопроводный кран. Через несколько десятилетий после Брамы седобородый лорд Кельвин усовершенствовал кран, создав смеситель, который позволяет человеку не мучить себя попеременно ледяной водой и кипятком, а сделать воду приятной температуры. И кто скажет теперь, что это изобретение, позволяющее миллионам людей от Токио до Лиссабона и от Аляски до Австралии ежедневно наслаждаться мягким теплым душем, — дало человечеству меньше, чем сооружение пафосных пирамид или героические полеты в космос?

Первый лифт на паровом двигателе начал поднимать людей в Америке в 1850 году. Это была примитивная платформа, ездившая по шпалам, но здесь важны мотив и идея. Механик, чье имя исчезло из истории, был одержим мыслью о том, что человек не должен мучиться, преодолевая сотни ступенек. А если у него больные ноги? В 1861 году еще один янки, Элиша Грейс Отис, запатентовал электрический лифт и «ловители» — приспособления, не дающие лифту упасть в шахту при обрыве каната. Без лифтов были бы невозможны не только небоскребы, но и все иные современные дома, без упорного труда Элиши Отиса и его хитроумной головы смертность в падающих лифтах превышала бы смертность при авиа- и автокатастрофах.

Московское метро прекрасно. Но чем бы оно было без эскалаторов, которые изобрел американец Чарльз Сиберг? За 35 лет до открытия станции метро «Сокольники» в Москве он запустил первую движущуюся ступенчатую лестницу на Парижской выставке 1900 года.

Лифты, эскалаторы, водопроводные краны, смесители, душевые кабины, миксеры, кофеварки, тостеры, смартфоны, флешки, диски, компьютеры, роутеры, микроволновки, хлебопечки, телефоны — во всемирном гипермаркете всевозможной техники, созданной для того, чтобы сделать жизнь людей удобной, быстрой, эффективной и приятной, — нет ни одного аппарата, созданного в России. Все эти вещи пришли с Запада. Даже зубная щетка пришла к нам оттуда. Вот уже 200 лет вал удобных приспособлений, помогающих жить приборов, сложных конструкций, встроенных в простые вещи, аппаратов для дыхания, питания, передвижения, общения идет с Запада по всем пространствам земного шара. Навигаторы сильнее меняют жизнь людей, чем 3 тысячи лекций по географии. Без холодильников и газовых плит цивилизация невозможна.

Первый бытовой серийный холодильник был выпущен в 1927 году в Америке компанией General Motors. Модель называлась Monitor-Top, работающие холодильники этой марки до сих пор иногда продаются на eBay. «Газпром», конечно, национальное достояние, он оперирует месторождениями и миллиардами, трубами большого диаметра для континентов и хранилищами для народов, но первую газовую плиту для отдельного, конкретного, частного человека соорудил в США в 1825 году не известный мне по имени механик с разводным ключом в руке и набором гаек в кармане. Джеймс Шарп в Англии в 1834 году уже продавал газовые плиты. Первую он поставил у себя в доме для собственной жены. О Джеймсе Шарпе в истории осталось немногое, но точно известно, что он страдал, зная, что жена замучилась разжигать огонь в печи и отмывать свои маленькие пальчики от угля. Кто был премьер-министром в том году в Англии, мы не помним, Британская империя развалилась и сгинула, а газовые плиты памятником Джеймсу Шарпу и его любви стоят в домах по всему миру и дают людям удобство жизни, теплую еду, горячий чай.

Весь современный мир создан изобретателями — без них мы до сих пор бегали бы пешком на 10-й этаж, крутили ручки мясорубок до остервенения, ходили на работу с лопатами в руках и кремнем в кармане. Эта участь нас миновала, потому что Запад — иными словами, удивительное сочетание теории и практики, философии и теологии, идеалов и денег, демократии и технократии — смог создать наш мир с саморазмораживающимися холодильниками, интеллектуальными стиральными машинами и соединенными в сети компьютерами. Жизнь всего городского населения Земли, в том числе и тех, кто ненавидит Запад, создана Западом в его мощном творческом движении к эффективности и комфорту.

Тут не важно, кто первый сделал то или иное открытие, тут не об этом речь. Изобретателей в России было не меньше, чем на Западе, изобретатели у нас были даже в ГУЛАГе. Тут важно, кто сумел увидеть в наборе схем или в математическом расчете новую реальность жизни, бизнес-план, потребность, благо для множества людей. Метод ядерно-магнитной резонансной томографии запатентовал в 1960 году советский ученый В.А. Иванов, но томограф как медицинский аппарат для общего пользования, помогающий лечить и спасать людей, создал англичанин Годфри Хаунсфилд из компании EMI в 1972 году. В России уже давно не социализм, а капитализм, но в смысле бесчеловечности системы и пренебрежения человеком это одно и то же: современные томографы у нас не производятся до сих пор.

Мир современного компьютерного общения создан Западом. Он создан Западом от первой DOS до последней Windows, от мейнфреймов размером с комнату до смартфонов, умещающихся в кармане. Правда, еще в 1961 году советский инженер Леонид Купринович создал мобильный телефон и даже запатентовал его, но для развития цивилизации это опять не имело никакого значения. Важно не только изобретение, важна среда, в которой оно не исчезает, важен мир, который вознаграждает изобретателя, а не превращает его в городского сумасшедшего, бродящего по кабинетам в поисках денег. Телефон Куприновича так и остался игрушкой номенклатуры и Лубянки: СССР не принимал технический прогресс, новый телефон не достался людям, не изменил их жизнь. Тогда как на Западе весь смысл развития мобильной связи — от первых телефонов Motorola до последних изысков Sony и HTC — был именно в том, чтобы дать ее всем без ограничения, повсеместно. То же самое с копирами, которые КГБ держал на учете и под замком, сканерами, компьютерами. Домашние компьютеры IBM и Apple были созданы не для партноменклатуры и охранки, а для всех желающих. Неразрывная связь идеи и ее реализации, технологий и демократии — это Запад.

В раю человек не знал тяжелого, иссушающего мозг и душу труда. Запад на свой, практичный, деловой лад упорно подбирается к утерянному раю. Освобождение человека от ежедневного, часто мучительного домашнего труда осуществил не конфуцианский Китай, не Индия с ее пантеоном из 40 тысяч богов и Будды, не духовная Россия — освобождение осуществил прагматичный, тысячу раз обвиненный в бездуховности Запад. Великая русская литература облилась слезами над маленьким человеком; Запад практично и деловито помог ему. Этот бездуховный Запад сделал всё для того, чтобы у маленького человека сошли мозоли с рук и появилось время для мысли, чувства и досуга.

Американке Джозефине Кокрейн в 1886 году надоело мыть посуду, она сконструировала посудомоечную машину. Автоматическая стиральная машина, освободившая женщин от стирки в тазу, была запущена в серию американскими компаниями General Electric и Bendix Corporation в 1947 году. О том, кто сконструировал первый кухонный комбайн, существуют разные мнения, но в любом случае это был человек Запада: то ли француз Пьер Вердене в 60-е годы прошлого века, то ли американец Карл Сонтхаймер в 70-е.

Запад есть гигантская фабрика, неустанно работающая со времен первой промышленной революции. Эта удивительная фабрика сама перестраивает себя в процессе работы, меняясь от эпохи к эпохе, расширяясь, размещаясь уже и там, где по географии вовсе и не Запад. Она то вселяется в Калифорнию, то осваивает Шанхай, но это все та же фабрика, упорно и неустанно производящая тысячи и тысячи самых разнообразных механизмов и аппаратов, которые гуманно освобождают человека от неподъемного труда, сберегают время его жизни, смягчают для него бремя обязанностей и делают его жизнь легче, ярче, интенсивнее. Мы цивилизация горячей воды, лифта, электрического света, посудомоечной машины и компьютера благодаря Западу. Зворыкин, Ипатьев, Сикорский, Щербатской, Брин, родившись в России, реализовали себя и свои изобретения на Западе. А почему не в России? Потому, что Россия не Запад!

Запад не враг. Запад не друг. Запад — это не география, это явление. Запад — это склад жизни и система отношений, которые нужно изучать, чтобы понять, как нам влиться в этот могучий, занимающий века и континенты процесс. Только что английская компания OwnFon начала продажи мобильного телефона для невидящих. Это телефон без дисплея, со шрифтом Брайля на кнопках. Его корпус печатается на 3d-принтере. Можно сколько угодно говорить о присущей нам духовности, но телефон для слепых создан на Западе. Можно сколько угодно бахвалиться нашим особым путем, но лучшие протезы для инвалидов созданы на Западе. Всё, необходимое для жизни, создается на Западе. Весь современный мир создан Западом. Япония уже стала Западом. Южная Корея стала Западом. Тайвань стал Западом. Большая часть Восточной Европы стала Западом. В Украине произошла революция, потому что Украина хочет быть Западом. Запад — это не страна или группа стран, Запад — это направление истории».

СВОБОДА

Мигель Сервантес «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»:

«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей, с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собой путы, стесняющие свободу человеческого духа»

«Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей, с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собой путы, стесняющие свободу человеческого духа»

Борис Акунин, писатель

Свобода — это возможность каждому человеку прожить свою собственную жизнь, а не ту жизнь, которую ему навязывает государство или кто-то там еще.

Свобода — это возможность каждому человеку прожить свою собственную жизнь, а не ту жизнь, которую ему навязывает государство или кто-то там еще.

Каждый из людей, рождающихся на свет, представляет собой некий букет потенциальных возможностей. И если тебе атмосфера несвободы не дает этой возможности раскрыть, ты свою жизнь проживаешь зря. Ты превращаешься просто в биологическую машину, которая перерабатывает пищу, производит потомство и умирает. В такой жизни нету смысла. Для того, чтобы человек, появившийся на свет, раскрыл себя, надо предоставлять все возможности проявлять себя, нужно его учить, нужно создавать педагогическую систему. В условиях гнета и подавления это невозможно.

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:

«Свобода всегда означала для европейца возможность стать тем, кто ты есть на самом деле. Понятно, что она отвращает тех, кто лишен и своего дела, и самого себя»

Олдос Хаксли, английский писатель, 1952 год:

«…Свободе угрожают многочисленные сдвиги демографического, социального, политического и психологического характера, которые можно наблюдать уже сегодня… Свобода в опасности! Поэтому обучение свободе есть самая насущная необходимость. …

«…Свободе угрожают многочисленные сдвиги демографического, социального, политического и психологического характера, которые можно наблюдать уже сегодня… Свобода в опасности! Поэтому обучение свободе есть самая насущная необходимость. …

Самые лучшие конституции и самые своевременные законы могут оказаться бессильными перед фактом стремительно возрастающего народонаселения, все более усложняющейся бюрократии и сверхсовременной техники. Если перенаселение и сверхорганизация не будут поставлены под контроль, то очень может быть, что демократические государства проделают путь, обратный тому, который сделал Англию демократической страной, сохранив в ней все внешние формы монархии. Прежние изысканные формы – выборы, парламенты, верховный суд – останутся, но суть их исчезнет, и мало-помалу общественный строй примет характер некоего внедренного мирным путем тоталитаризма нового типа. Демократия и свобода превратятся в слова-побрякушки для газетных передовиц и радиопередач, а тем временем правящая верхушка и специалисты по промыванию мозгов будут спокойно делать свое дело.

Но как поставить под контроль эти колоссальные, угрожающие нашей свободе силы?..

Недавние опросы общественного мнения в Соединенных Штатах (а эта страна – прототип того, к чему через какое-то время придут все остальные промышленные страны) показали, что многие молодые люди в возрасте до двадцати лет, то есть завтрашние избиратели, не верят в демократические институты, не возражают против цензуры идей, не считают, что народное правление действительно осуществимо, и будут вполне удовлетворены, если смогут продолжать существование, к которому привыкли, то есть жизнь, пронизанную всепроникающей рекламой и подвластную олигархии экспертов. …

Те, кто теперь так пренебрежительно отзывается о демократии, могут, повзрослев, стать борцами за свободу. А крик «Дайте мне сосисок и телевизор, и не приставайте ко мне с вашей свободой!» при изменившихся обстоятельствах может перейти в клич «Свобода или смерть!» …

СОЦИАЛИЗМ И СВОБОДА

Карл Ясперс, немецкий философ:

«Социализмом называют в настоящее время все учения и планы, рассматривающие вопросы организации совместной работы и совместной жизни под углом зрения справедливости и устранения привилегий. Социализм – это универсальная тенденция современного общества, направленная на то, чтобы создать такую организацию труда и такое распределение продуктов труда, которые бы обеспечили свободу всех людей. В этом смысле сегодня едва ли не каждый человек социалист. Социалистические требования присутствуют в программах всех партий. Социализм – основная черта нашего времени»

«Социализмом называют в настоящее время все учения и планы, рассматривающие вопросы организации совместной работы и совместной жизни под углом зрения справедливости и устранения привилегий. Социализм – это универсальная тенденция современного общества, направленная на то, чтобы создать такую организацию труда и такое распределение продуктов труда, которые бы обеспечили свободу всех людей. В этом смысле сегодня едва ли не каждый человек социалист. Социалистические требования присутствуют в программах всех партий. Социализм – основная черта нашего времени»

Джордж Оруэл, английский писатель, 1947 год:

«Ничто, по моему мнению, так не способствовало извращению идеи социализма, как убеждение в том, что Россия – социалистическая страна…»

Джон Дос Пассос, американский писатель, 1947 год:

«Те из нас, кто верил в социализм в пору радикализма двадцатых годов, те и надеялись, что он будет стимулировать самоуправление, расширение индивидуальных свобод, содействовать более справедливому распределению накопленных в мире богатств. Ныне стало очевидно, что Советский Союз – отнюдь не то место, где это возможно осуществить. Даже американские коммунисты этого не оспаривают. Однако они толкуют о том, что нынешние лишения оправдываются перспективой установления царства справедливости и благоденствия, которое придет после победы коммунизма во всемирном масштабе»;

«Те из нас, кто верил в социализм в пору радикализма двадцатых годов, те и надеялись, что он будет стимулировать самоуправление, расширение индивидуальных свобод, содействовать более справедливому распределению накопленных в мире богатств. Ныне стало очевидно, что Советский Союз – отнюдь не то место, где это возможно осуществить. Даже американские коммунисты этого не оспаривают. Однако они толкуют о том, что нынешние лишения оправдываются перспективой установления царства справедливости и благоденствия, которое придет после победы коммунизма во всемирном масштабе»;

«Выбирая свой путь, мы должны быть готовы к эксперименту. В соответствии с практикой нашего правительства мы обязаны поддерживать определенный баланс интересов между требованиями различных групп населения. Мы еще не разрешили проблемы, связанные с защитой свободы каждого индивида от ее подавления со стороны других людей, мы делаем лишь первые шаги в этом направлении»

Отто Габсбург, эрцгецог, депутат Европарламента, 1993 год:

«В Западной Европе уже много лет существует опасное явление. Две трети населения не имеют опыта диктатуры и войн. Особенно молодые люди весьма не удовлетворены нашими демократическими процессами. Я тоже вижу, что они плохие, но, как и Черчилль, считаю, что из всех плохих политических систем демократия плоха меньше других. Мое поколение пережило две диктатуры и понимает, что демократия некую цену имеет, но те, кто на личном опыте не знаком с тоталитаризмом, могут клюнуть на посулы различных демагогов»

«В Западной Европе уже много лет существует опасное явление. Две трети населения не имеют опыта диктатуры и войн. Особенно молодые люди весьма не удовлетворены нашими демократическими процессами. Я тоже вижу, что они плохие, но, как и Черчилль, считаю, что из всех плохих политических систем демократия плоха меньше других. Мое поколение пережило две диктатуры и понимает, что демократия некую цену имеет, но те, кто на личном опыте не знаком с тоталитаризмом, могут клюнуть на посулы различных демагогов»

Альбер Камю, французский философ:

«…Бацилла чумы не умирает и не исчезает окончательно и может оставаться спящей в белье, мебели и бумагах десятилетиями.., может быть, придет день, когда на горе людям и в назидание им, чума разбудит своих крыс и пошлет их умирать в счастливый город»

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Юджин Маккарти, американский общественный деятель, сенатор:

«По мнению Токвиля, свобода объединения в организации являлась «самым естественным правом человека после права на самостоятельную деятельность. Поэтому право объединяться представляется мне почти столь же неотъемлемым, как и личная свобода», – писал он. И в Америке это право использовалось лучше, чем где бы то ни было в мире, притом для достижения самых разнообразных целей.

«По мнению Токвиля, свобода объединения в организации являлась «самым естественным правом человека после права на самостоятельную деятельность. Поэтому право объединяться представляется мне почти столь же неотъемлемым, как и личная свобода», – писал он. И в Америке это право использовалось лучше, чем где бы то ни было в мире, притом для достижения самых разнообразных целей.

«Если что-либо задерживает уличное движение, соседи непременно образуют совещательный орган, который и устраняют причину затруднений еще до того, как официальные власти примут соответствующие меры», – писал он.

За последние сто пятьдесят лет не произошло значительных изменений в этой склонности американцев к организации. …

Несметно число организаций в Америке, и оно продолжает расти. Сфера их деятельности охватывает весь спектр существующих в стране интересов и возникающих у нас конфликтов. Приведем названия некоторых из многочисленных организаций, указанных в «Энциклопедии ассоциаций» за 1977 год.

Торговые, деловые и коммерческие организации: «Фонд наименования товаров», «Американская ассоциация импортеров сыра», «Профессиональная ассоциация агентов – распространителей товаров по почте», «Американская вертолетная ассоциация», «Ассоциация изготовителей галстуков-бабочек», «Институт применения асфальта», клуб под названием «Кроты» (объединяющий строителей туннелей, метрополитена, канализационных сетей, фундаментов, морских, подводных и других крупных сооружений).

Сельскохозяйственные организации и товарные биржи: «Международная организация фермеров по использованию авиации», «Национальная ассоциация рождественских елок», «Американский институт льна», «Национальный совет по аллигаторам», «Защитники бобров», «Друзья морской выдры», «Фонд владельцев птицефабрик в прериях», «Американская ассоциация производителей красной смородины», «Североамериканский совет по чернике», «Национальный совет по земляным орехам», «Совет производителей свинины».

Юридические, правительственные, государственные и военные организации: «Национальная конференция судей по банкротствам», «Конференция контрольных советов похоронных служб Соединенных Штатов», «Американская академия адвокатов по вопросам брака», «Национальная конференция контролеров торговли спиртными напитками в штатах», «Ассоциация главных старшин военно-морского флота».

Научные, инженерные и технические организации: «Американская ассоциация инженеров хлебопекарной промышленности», «Национальное общество пищевых приправ», «Американский комитет по изучению метеоритов», «Ассоциация специалистов по производству прохладительных напитков».

Организации в области культуры: «Национальное общество крытых мостов», «Общество реставрации старых мельниц», «Американское общество по содержанию каналов», «Общество созидательного анахронизма» (так называет себя объединение специалистов по истории средних веков), «Американская гильдия любителей английских колокольчиков», «Ассоциация старых поселенцев и хлеборобов Среднего Запада» и др.

Братства: «Родные сыновья золотого Запада», «Почетный орден голубого гуся», «Международный орден взаимного поиска». …

Способности и стремление американцев к организации находят применение в добровольных пожарных командах, на что не мог не обратить внимание Токвиль. В наши дни в Америке существует 22 тыс. пожарных команд. Из них только 1800 состоят из персонала, получающего полную заработную плату, остальные же 20200 команд целиком или частично состоят из добровольцев. Хотя пожарные команды стали возникать еще во времена образования Соединенных Штатов, особенно большой рост их численности происходил после Второй мировой войны. В этот период они начали приобретать многие общественные и близкие к политическим функции вдобавок к своим прямым задачам по борьбе с пожарами и их предупреждением»;

«Деятельность правительственных органов обычно не пользуется доверием. Еще до того, как проводятся выборы, возникают организации, призванные оказывать влияние на правительство»

Элвин Тоффлер, американский обществовед:

«В Австралии организация под названием «GROW» объединяет бывших пациентов психиатрических клиник и «нервных людей». В настоящее время «GROW» имеет отделения на Гавайских островах, в Новой Зеландии и Ирландии. … В Великобритании существует 60 отделений «Ассоциации страдающих депрессией». Повсюду образуются новые группы, начиная с «Общества анонимных алкоголиков» и «Ассоциации туберкулезников» и кончая «Родителями-одиночками» и обществом «Вдова–вдове». … Многие из них вскоре прекращают свое существование, но вместо каждой исчезнувшей группы появляются несколько новых»

«В Австралии организация под названием «GROW» объединяет бывших пациентов психиатрических клиник и «нервных людей». В настоящее время «GROW» имеет отделения на Гавайских островах, в Новой Зеландии и Ирландии. … В Великобритании существует 60 отделений «Ассоциации страдающих депрессией». Повсюду образуются новые группы, начиная с «Общества анонимных алкоголиков» и «Ассоциации туберкулезников» и кончая «Родителями-одиночками» и обществом «Вдова–вдове». … Многие из них вскоре прекращают свое существование, но вместо каждой исчезнувшей группы появляются несколько новых»

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ДЕМОКРАТИЯ

«Нет ничего хуже демократии. Но ничего лучшего человечество не придумало»

Борис Хазанов, философ, 70-е годы:

«Вы спрашиваете, что за диковинная штука демократия, спрашиваете… тех, кто никогда ее не нюхал, у кого о ней такое же представление, как об устрицах или ананасах в шампанском. Странным образом демократия, которая, если не ошибаюсь, имеет отношение к простому народу, демосу, кажется нам чем-то изысканно-чужеземным, роскошным и аристократическим. Не зря, должно быть, это слово не имеет эквивалента в русском языке. «Народоправство» больше похоже на самоуправство…

«Вы спрашиваете, что за диковинная штука демократия, спрашиваете… тех, кто никогда ее не нюхал, у кого о ней такое же представление, как об устрицах или ананасах в шампанском. Странным образом демократия, которая, если не ошибаюсь, имеет отношение к простому народу, демосу, кажется нам чем-то изысканно-чужеземным, роскошным и аристократическим. Не зря, должно быть, это слово не имеет эквивалента в русском языке. «Народоправство» больше похоже на самоуправство…

Демократия – это общество, которое ухитряется существовать без лагерей. Демократия – это такое общество, где смеются над авторитетами, где не чтят святынь, не кланяются портретам, не обожествляют алебастровых идолов, не поют хором, не шагают в ногу, не ликуют по расписанию, не сморкаются по приказу, общество, которое находит особое удовольствие в том, чтобы ставить под сомнение все свои институты, и всегда спрашивает себя, оправдывает ли оно свои вывески, общество, удивительная особенность которого состоит в том, что там не поощряют доносов, не превозносят посредственность, не преследуют оригинальность, не карают за талант, не рассматривают юмор как государственное преступление, – и при этом оно каким-то чудом продолжает жить.

Демократия – это маленькая Греция, которая выставляет триста воинов, и эти воины умудряются защитить ее от вражеских полчищ; демократия – это богатырь в одежде шута, которому пепел отца стучит в сердце, но никто об этом не знает; это дворец, в котором сидит король, нацепив на себя желтую шестиугольную звезду, и ничего с этим глупым королем не поделаешь; демократия – это то, до чего мы с вами не доросли и никогда не дорастем, потому что время роста давно миновало. Демократия это юность, а тирания – гнусная старость»

Марк Алданов, писатель:

«Мир демократизируется – и Россия демократизируется с ним: нам нельзя и некуда уйти от общего мирового закона. Наполеон говорил, что демократический строй – забавная игрушка для народов. Может быть, но народы дорожат этой игрушкой…»

Ральф Дарендорф, немецкий философ и социолог:

«Гражданство – это не уравниловка, а предоставление равных возможностей… Право быть непохожим на других считается, и весьма обоснованно, одним из основных для членов общества, но условием его использования является отказ от методов борьбы, ставящих под угрозу сам принцип всеобщей гражданственности…

«Гражданство – это не уравниловка, а предоставление равных возможностей… Право быть непохожим на других считается, и весьма обоснованно, одним из основных для членов общества, но условием его использования является отказ от методов борьбы, ставящих под угрозу сам принцип всеобщей гражданственности…

У сепаратистов иные приоритеты, чем у борцов за гражданские свободы. Для них самое важное – сделать Ирландию католической или создать баскское государство [в Испании]. Сепаратисты, фундаменталисты и романтики стремятся достичь однородности, а либералам нужно многообразие, ибо только оно приведет к гражданскому обществу.

Этот выбор – единственный… «Мы можем вернуться к племени, но если мы хотим остаться людьми, мы должны двигаться вперед к гражданскому обществу» [Карл Поппер]»

Александр Воронель, публицист:

«Демократические общества вообще живут всего лишь, чтобы жить. Они развиваются вовсе не потому, что ставят себе такую цель. И жизненный уровень их граждан повышается не в ответ на требования справедливости»

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский философ:

«Цивилизация – это прежде всего воля к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. …

«Цивилизация – это прежде всего воля к сосуществованию. Дичают по мере того, как перестают считаться друг с другом. …

Высшая политическая воля к сосуществованию воплощена в либеральной демократии… Либерализм – правовая основа, согласно которой Власть, какой бы всесильной она ни была, ограничивает себя и стремится, даже в ущерб себе, сохранить в государственном монолите пуст`оты для выживания тех, кто думает и чувствует наперекор ей, то есть наперекор силе, наперекор большинству. Либерализм – и сегодня стоит об этом помнить – предел великодушия; это право, которое большинство уступает меньшинству, и это самый благородный клич, когда-либо прозвучавший на Земле. Он возвестил о решимости мириться с врагом, и – мало того – врагом слабейшим. Трудно было ждать, что род человеческий решится на такой шаг, настолько красивый, настолько парадоксальный, настолько тонкий, настолько акробатический, настолько неестественный. И потому нечего удивляться, что вскоре упомянутый род ощутил противоположную решимость. Дело оказалось слишком непростым…»

Элвин Тоффлер, американский обществовед:

«В обществах Второй волны [т.е. находящихся на этапе индустриальной цивилизации] правление большинства почти всегда означало прорыв к справедливости для бедных. Ведь бедные были большинством.

«В обществах Второй волны [т.е. находящихся на этапе индустриальной цивилизации] правление большинства почти всегда означало прорыв к справедливости для бедных. Ведь бедные были большинством.

Однако сегодня в странах, сотрясаемых Третьей волной [т.е. при переходе к цивилизации постиндустриальной], часто все совсем наоборот. У настоящих бедных нет, как правило, численного преимущества. В большинстве стран они – как и все остальные – стали меньшинством»

ПОСЛЕ АУШВИЦА

[Аушвиц – немецкое произношение названия одного из самых жестоких гитлеровских концлагерей, которое у нас больше принято произносить в польской транскрипции – Освенцим. Этот лагерь начал действовать в начале 1942 года. В четырех его газовых камерах можно было одновременно отравить 12 тысяч человек. Трупы сжигались в расположенном в том же здании крематории, а когда «пропускной способности» печей не хватало – штабелями на огромных кострах в близлежащем лесу. Персонал лагеря составляли 2,5 тыс. эсэсовцев. В Освенциме было умерщвлено около 2 миллионов человек]

Теодор Адорно, немецкий философ и социолог, 1966 г, немецкий философ и социолог, 1966 год:

«Требование, чтобы Аушвиц никогда больше не повторился – первейшее в воспитании. Оно настолько важнее всех остальных, что я не думаю, что должен или обязан его обосновывать… Пытаться обосновать это требование означало бы нечто чудовищное, учитывая чудовищность того, что произошло в Аушвице… Любые дебаты об идеалах воспитания ничтожны и не имеют никакого значения перед этим одним: чтобы не повторился Аушвиц. …

«Требование, чтобы Аушвиц никогда больше не повторился – первейшее в воспитании. Оно настолько важнее всех остальных, что я не думаю, что должен или обязан его обосновывать… Пытаться обосновать это требование означало бы нечто чудовищное, учитывая чудовищность того, что произошло в Аушвице… Любые дебаты об идеалах воспитания ничтожны и не имеют никакого значения перед этим одним: чтобы не повторился Аушвиц. …

То, что произошло, само является выражением чрезвычайно мощной общественной тенденции. Корнем геноцида стало воскрешение воинственного национализма, которое происходило во многих странах с конца XIX века. …

Я не думаю, что очень помогла бы апелляция к вечным ценностям, по поводу которых именно те, кто склонен к подобным преступлениям, только пожимают плечами; не думаю также, что большую пользу принесла бы информация о том, какими позитивными качествами обладают преследуемые меньшинства. Корни следует искать в преследователях, не в жертвах.

Необходимо понять механизмы, которые делают людей такими, что они способны на подобные поступки, помогая им осмыслить происшедшее… Виновны не убитые. Виновны только те, кто бессмысленно вымещал на них свою ненависть и агрессивность. Этой бессознательности следует противостоять, отучая людей от того, чтобы они, не задумываясь о самих себе, обращали свою агрессивность вовне. …

Схема, подтверждавшаяся в истории всех преследований, такова, что ненависть направляется против слабых, прежде всего тех, кто воспринимается как слабый… и в то же время – справедливо или несправедливо – как счастливый. …

Именно готовность быть заодно с властью и подчиняться тому, что сильнее… – таков образ мыслей мучителей, который никогда больше не должен возникнуть… Единственной подлинной силой против принципа Аушвица могла бы быть внутренняя автономность.., необходимая для не-участия.

Самым важным в смысле опасности повторения я считаю необходимость противодействия господству любого коллектива; сопротивление коллективизму необходимо усилить, делая эту проблему гласной, раскрывая ее смысл. …

…Речь идет о некоем мнимом идеале, который всегда играет значительную роль в традиционном воспитании, а именно жесткости. Я вспоминаю, как этот чудовищный Богер [один из эсэсовцев, служивших в Освенциме и обвиненный за преступления против человечности] во время аушвицкого процесса вдруг устроил яростную вспышку гнева, кульминацией которой стал панегирик в честь воспитания дисциплины на основе жесткости. Он считал ее необходимой для создания того типа человека, который ему казался правильным. Образ воспитания жесткостью, в который многие верят, совершенно об этом не задумываясь, насквозь извращенный. Люди, которые слепо встраиваются в коллективы, сами превращают себя в нечто вроде материала, уничтожают в себе способность к самоопределению. Этому соответствует готовность обращаться с другими как с аморфной массой. …

Тот, кто еще сегодня говорит, что это было не так или не совсем так страшно, тот уже защищает происшедшее и несомненно снова был бы готов созерцать или соучаствовать, если это произойдет вновь»

Иосиф Бродский, поэт, из речи при вручении ему Нобелевской премии по литературе, 1987 год:

«Как можно сочинять музыку после Аушвица?» – вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей, может повторить этот же вопрос, заменив в нем название лагеря, – повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. … Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку.

«Как можно сочинять музыку после Аушвица?» – вопрошает Адорно, и человек, знакомый с русской историей, может повторить этот же вопрос, заменив в нем название лагеря, – повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. … Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку.

Это поколение – поколение, родившееся именно тогда, когда крематории Аушвица работали на полную мощность, когда Сталин пребывал в зените своей богоподобной, абсолютной… власти, явилось в мир, судя по всему, чтобы продолжить то, что теоретически должно было прерваться в этих крематориях и в безымянных общих могилах сталинского архипелага»

Общественная система, развившаяся в послевоенное время в странах западной цивилизации, получила название «либеральная демократия». Как она устроена?

Понятия «либерализм» и «демократия» нынче извращены и изгажены в России до полного непотребства — причем, и теми, кто считает себя их непримиримыми ненавистниками, и теми, кто считает себя их горячими поборниками. Поэтому разобраться с ними нужно основательно.

Мы уже начинали о них разговор. Теперь, прослеживая, как европейская цивилизация в послевоенное время заново строила на их основе самое себя, появился повод вернуться к их изначальному смыслу.

И опять начать надо с того, что «либерализм» и «демократия» — понятия разные, говорят они о совсем разных вещах и друг с другом непосредственно не связаны.

Либерализм утверждает, что нет ничего более важного на свете, чем человек, отдельная человеческая личность. У каждого человека есть некоторые права. Они никем не пожалованы, они не завоеваны в борьбе. Они просто есть — от рождения, по праву рождения, по самому факту появления человека на свет. Это права неотъемлемые, то есть, такие, которые никто не может отнять. Они даны для того, чтобы человек прожил весь отпущенный ему срок, причем так, как он считает нужным и правильным. Они так и называются — права человека.

Их в западном обществе накопилось уже немало, но все они по-прежнему сводятся к двум основным, базовым, корневым правам: человек имеет право на жизнь и на свободу.

Это значит, что для всех — и для другого человека, и для организации, и для государства — отдельная личность неприкосновенна. Никто не может человека лишить жизни, заставлять человека менять свои убеждения, верования и жизненные принципы.

Это значит, что любая ненасильственная деятельность — свободна. Никто не имеет права ее пресекать ни по каким соображениям — ни по соображениям общественной безопасности, ни заботясь о его же здоровье или даже жизни, если она, его деятельность, не наносит вреда другим людям.

Это — взгляды либерала в их максимальном, конечном выражении. Не надо думать, что они воплощены в жизнь даже в самых либеральных обществах. До этого еще далеко. Но цель их наиболее полного осуществления — поставлена.

При их реализации в различных жизненных обстоятельствах возникает великое множество сложностей, вопросов, проблем, нестыковок. Над их разрешением постоянно работают юридические и судебные системы различных стран. Возникающие коллизии медленно, но верно, «переваривает» массовое общественное сознание.

Но либерал не задается вопросом, какая экономическая или политическая система в принципе лучше всех осуществит соблюдение этих прав. Были времена, когда монархи или диктаторы стояли на страже прав человека в противовес большинству своих подданных — всякое бывало в истории. Сейчас в обществах западного типа окончательно укрепилось убеждение, что лучше всего, надежнее всего эти права обеспечивает демократическая политическая система. Но, повторяем, этот вопрос — не к либералу.

Этот вопрос — к демократу. Демократ убежден, что источником власти является народ — и все, кто осуществляет власть, должны быть избраны. Его идеалом является всеобщее избирательное право для всех граждан страны вне зависимости от их имущественного состояния, образования и пола.

Однако опыты введения такой избирательной системы выявили очень серьезную проблему: люди, вполне демократически избранные в органы власти, использовали полученные ими возможности для того, чтобы остаться в этой власти гораздо дольше установленного срока, а желательно — пожизненно, да еще и детям и внукам ее передать. Демократия постоянно «срывалась», «соскальзывала» в диктатуру.

Для того, чтобы исключить подобное развитие событий, система республиканской власти была модернизирована. Власть была разделена на независимые друг от друга, следящие друг за другом и ограничивающие друг друга ветви — законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых могла заблокировать решения остальных.

Выборы в каждую из ветвей были разнесены по времени, чтобы лучше учитывать изменяющееся настроение общества и чтобы в разных ветвях власти были разные политические силы.

Особое внимание начали уделяться меньшинству, оппозиции правящим партиям — она всегда была готова сменить их у «руля».

Принятие решений было обставлено бесчисленными процедурами, — система работала медленно, но зато ее решения оказывались всесторонне обсужденными и со всех сторон выверенными.

В особо защищенное положение была поставлена свободная пресса, следящая сразу за всеми ветвями власти. Совершенно свободно стали действовать бесчисленные общественные организации — форма самоорганизации населения — в целом составляющие «гражданское общество».

Соединение либерализма и демократии осуществилось в конституциях. В них были зафиксированы основные права человека — и любая власть потеряла возможность их нарушать (обращение в конституционный суд приводит к отмене решения исполнительной, законодательной и судебной власти, пусть даже и пользующееся всенародной поддержкой, но ограничивающее основные права отдельных граждан).

Жизнь в обществе, которое было организовано таким образом, воспитывала и саму власть, и население — поколение за поколением, — и, в конце концов, ее приняли практически все. Тем более, что в таком «инкубаторе», как выяснилось, любой бизнес, производство, наука, культура развивались в наиболее комфортных условиях, и не снившихся странам с авторитарными режимами власти.

Общество, живущее таким образом, получило название «либеральная демократия».

Общество, созданное в странах западной цивилизации в послевоенный период, часто называют «социализмом». Почему? Чем оно отличалось от «коммунизма» советского образца?

Индустриальное общество называют еще «капитализмом» [капитал — деньги, вложенные в производство, для получения прибыли]. На заре этого нового строя условия работы и жизни наемных работников были ужасны: неограниченное использование детского труда, фантастическая, на сегодняшний взгляд, продолжительность рабочего дня, отсутствие страхования от травм на производстве, пенсий по старости и инвалидности и т. д, и т. д. И это при том, что прибыли от предприятий оказывались в руках их собственников.

Уже тогда стали появляться проекты переустройства общества с целью поставить доходы промышленности на службу всего общества. Такие проекты стали называть «социалистическими» [социум — общество].

Социалисты разделились на два направления.

Одни считали, что можно постепенно изменять «капитализм», не трогая основ строя, но перераспределяя доходы бизнесов через государство — повышая налоги с владельцев капитала и используя их для обеспечения наемных работников, создавая для них страховые и пенсионные фонды, законодательно ограничивая длительность рабочего дня и детский труд и т. д, и т. д. Их конечной целью было постепенно, путем всеобщих выборов войти в парламенты, правительства и там добиться необходимых законов. Поэтому их главной предварительной целью стала всемерная демократизация государства.

Другие были убеждены в изначальной несправедливости «капитализма» и утверждали, что этот строй надо уничтожить полностью, до основания, а затем на его обломках выстроить новое, справедливое общество. Главным, по их мнению, было лишить собственности капиталистов и передать их бизнесы в собственность государства, после чего экономика страны заработает, как единый механизм с одним собственником. Государство будет максимально демократичным и будет использовать прибыли для блага всех граждан. Для совершения подобного переворота необходима и неизбежна насильственная революция. Приверженцы этой идеи, чтобы отличаться от «социалистов», приняли имя «коммунистов».

В 20 веке добились своих целей и «социалисты», и «коммунисты». И созданные ими общества лицом к лицу встретились в мире в послевоенное время. Чем закончилось их противостояние, мы увидим позже. Пока же надо признать что это были общества очень, очень разные.

Выяснилось, что «коммунисты» (имеются в виду честные, искренние поборники этой идеи) не учли в своих разработках нового строя очень многого. Например, того, что и кто будет заставлять людей работать много, когда им этого не хочется. Или того, что побудит людей разрабатывать новые технологии и заменять ими на производстве старые. И с чего они взяли, что государство-собственник всего общественного богатства обязательно будет демократическим, что сохранятся все свободы?

«Социалисты», приняв вместе со всеми либеральные ценности, развивали «капиталистическое» общество, которое под их влиянием (а часто и руководством) все больше поворачивалось к человеку.

Страны Запада в годы «холодной войны»

После II Мировой войны центр европейской цивилизации переместился за пределы Европы – США стали тем ядром, вокруг которого объединились все страны Запада. Перед лицом новой – советской – угрозы все «внутризападные» противоречия отошли на второй план; бывшие европейские великие державы смирились со своей зависимостью от США и приняли новые принципы и правила международных отношений.

От таможенных войн к свободе торговли. Одной из главных забот американской политики было не допустить возврата к довоенному характеру международных экономических отношений, когда индустриальные страны действовали по принципу «каждый сам за себя». В 1944 – 47 годах по инициативе США были созданы международные организации и заключены соглашения, призванные предотвратить возможность в будущем торговых и валютных войн, которые так подорвали единство всей западной цивилизации.

В 1944 году в американском городке Бреттон-Вудс 44 страны договорились о том, что после войны будет создана единая мировая стабильная валютная система (все национальные валюты «привязывались» к американскому доллару, а он, в свою очередь, свободно обменивался на золото). Смысл «бреттон-вудского» соглашения заключался в том, что правительства всех стран-участниц соглашения лишались возможности единолично манипулировать курсами своих валют ради получения односторонних выгод, – условия международной торговли становились гораздо более стабильными и предсказуемыми.

Для помощи тем, кто испытывает временные финансовые трудности, был создан Международный валютный фонд (МВФ); для ускорения экономического развития «отстающих» стран или регионов – Всемирный банк.

В 1947 году 23 государства Запада подписали Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) [позже ГАТТ была переименована в ВТО (Всемирная Торговая Организация)], обязавшись не допускать дискриминации в торговле друг с другом и стремиться к постепенному снижению и уничтожению всех барьеров, препятствующих свободной торговле (таможенных пошлин, квот и т. п.).

По плану Маршалла экономическая помощь предоставлялась не каждому государству в отдельности, а всем нуждающимся странам – чтобы получить ее, шестнадцати правительствам пришлось создать Организацию европейского экономического сотрудничества, вместе составить список своих нужд и общий план экономического восстановления. Эта организация положила начало устранению многочисленных препятствий и барьеров, разделявших экономики европейских государств.

Усилия США способствовали тому, что объемы торговли между странами Запада в послевоенные десятилетия стали расти рекордными темпами, что очень помогло быстрому восстановлению хозяйства и устойчивому экономическому росту. И хотя путь к всеобщей ликвидации таможенных барьеров оказался долгим и трудным, свобода торговли стала на Западе общепризнанным идеалом экономических взаимоотношений между государствами.

Идеология «свободного мира». Та часть человечества, которая когда-то называла себя «христианским миром», а в начале 20 века – «цивилизованным миром», теперь осознала себя как «свободный мир», противостоящий планетарной угрозе тоталитаризма. В традиционных либеральных ценностях, казавшимся в межвоенное двадцатилетие многим европейцам безнадежно «буржуазными», «фальшивыми», «отжившими свой век», вдруг открылась новая глубина и смысл.

Вновь вспомнили о христианских корнях западной свободы, о том, что именно христианство утверждает абсолютную ценность каждой человеческой личности и не позволяет обожествлять государство. О начавшейся «холодной войне» говорили как о «борьбе за превосходство между двумя противоборствующими идеологиями: свободой под защитой Господа и жестокой безбожной тиранией».