ЭЙФОРИЯ — это такое состояние души, когда тебя несет, как на крыльях, когда кажется, что вот-вот осуществятся самые несбыточные, сумасшедшие желания, когда весь мир видится ярким и красочным, и хочется петь, дарить всем без разбору цветы и целовать представителей противоположного пола… Наивысшая, самая яркая точка эйфории называется ЭКСТАЗ. Быстро проходит, вспоминается потом с некоторым смущением.

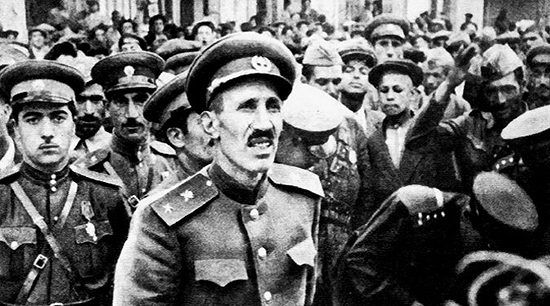

77-я Азербайджанская дивизия Красной армии, дислоцированная в северном Иране, даже не сменив формы, преобразовалась в «армию Демократической Республики Азербайджан». Во главе самопровозглашенного государства встал давний коминтерновский революционер ирано-азербайджанского происхождения. Он погиб в СССР в автокатастрофе через несколько месяцев после ликвидации «ДРА».

Здесь необходимо вспомнить основу антигитлеровской коалиции, важнейший союзнический документ Второй мировой войны, о котором в послевоенном СССР вплоть до его развала старались не вспоминать, а если и упоминали его, то как о чем-то, что касалось лишь договоренностей западных союзников между собой и к СССР прямого отношения не имело — «Атлантическую хартию». Вот ее полный текст.

Американцы уже во второй раз выступали с подобными предложениями по поводу послевоенного устройства мира. На Версальскую конференцию по окончании Первой мировой войны приехал президент Вильсон и выступил там с инициативой отказаться от территориальных приобретений. Тогда его предложения встречены были руководителями держав несколько иронически. На этот раз, в 1941 году, положение было уже иным. Одна из тогдашних держав уже капитулировала, вторая еле отбилась от нападения, Россия-СССР терпела самое тяжкое в своей истории поражение. От помощи не вступившей еще в схватку Америки зависело на сей раз столь многое, что проигнорировать ее условия было уже невозможно.

Для восстановления атмосферы той встречи позволим себе привести отрывки из воспоминаний сына Рузвельта, Эллиота.

Под этим документом стали появляться все новые и новые подписи. 24 сентября 1941 года Атлантическую хартию подписал и СССР. Тогда у него, как и у Британской империи, выбора не было — немцы уже добивали его кадровую армию.

Но вот, Германия разгромлена, и пришло время «платить по счетам».

Англия выполнила свои обязательства по Атлантической хартии в Европе — восстановление государств в странах, находившихся в зоне ответственности западных союзников, прошло в соответствии с волеизъявлением населения на референдумах и выборах без их вмешательства. Однако англо-американский спор по поводу колониальной империи Великобритании продолжился. Мировая империя была окончательно демонтирована лишь в начале 60-х годов (справедливости ради стоит заметить, что ключевое ее звено — Индия — получила независимость в 1947 году).

СССР пошел по прямо противоположному пути — создавая собственную империю на востоке Европы, закрытую от всего остального мира. Описанные в Главе манипуляции с партиями, а в дальнейшем и с подсчетами результатов выборов значительно облегчались тем, что население восточноевропейских стран (как и СССР) понятия не имело о том, что такое демократия и зачем она вообще нужна (не говоря уже о каких бы то ни было принципах либерализма). Коминтерновским кадрам оставалось лишь чуть-чуть «подправлять» политическое развитие в этих странах.

Двенадцать лет гитлеровского режима, тотальной промывки мозгов населения при беспощадном подавлении малейшей попытки оппозиционности — это серьезно. Историки потом буквально под микроскопом искали группки, которые хоть как-то можно было назвать антинацистскими.

Но с другой стороны — это всего лишь двенадцать лет. На этом достаточно кратком отрезке времени нацистское государство образовалось, развернулось во всю мощь и обрушилось с грохотом, потрясшим весь остальной мир. Крах его был абсолютным и чрезвычайно наглядным — в отличие от послевоенных лет после первого поражения на этот раз победители были на улицах, они стали полными хозяевами в стране.

Но нацистское государство возникло не на пустом месте, не с неба свалилось. Оно было продуктом общего настроя немецкого населения — настроя антилиберального, антииндивидуалистического, антидемократического и ксенофобского, который в целом можно назвать «антизападным» (хотя, надо сказать, в то время этого «антизападного» хватало и в самых «западных» странах).

В деле денацификации Германии на стороне союзников была Победа, была сила. Нацистское государство было разрушено до основания, аппарат нацистской пропаганды и образования, нацистского контроля и принуждения исчез полностью. В руках оккупационных администраций оказался подбор кадров в средства массовой информации, в сферу образования.

Психологической основой перекройки сознания немцев стало осознание ими ВИНЫ всего народа и каждого немца за все, что натворили нацисты в концлагерях, в захваченных странах и в самой Германии. И то, что основой их послевоенного менталитета стала не горечь поражения, не сжатые в бессильной ярости кулаки, а это сознание их вины за реки крови и муки десятков миллионов людей, дало надежду на то, что немецкий народ сумеет вернуться в семью народов европейской цивилизации.

Все это позволило начать процесс денацификации германского населения с надеждой на конечный успех. Результат той работы союзников и немецкого населения мы можем наблюдать ныне в сегодняшней Германии.

Материал этой Главы позволяет нам начать говорить об очень тяжелых вещах, которые нас касаются в той же мере, как и тогда немцев:

Можно ли в исторически короткие сроки изменить основные ценности целого народа? Можно ли перевернуть в сознании миллионов людей различение того, что «хорошо», а что «плохо»? Можно ли сделать так, чтобы миллионы людей стали ненавидеть то, чем совсем недавно восторженно восхищались и ценить, любить то, что раньше презирали?

Фашизировать сознание миллионов людей можно без особых проблем, причем, в довольно короткие сроки. Для этого достаточно лишь дать волю первичным инстинктам людей — страху и высокомерию перед всем «чужим», желанию измордовать, растерзать любого с тобой несогласного, стремлению переложить на кого-то другого ответственность за все, что кругом делается, и сотворить из него своего кумира. И объявить, что эти их первичные инстинкты и есть «хорошо», что истина рождается не в чьих-то чужих и мудрствующих головах, а вызревает в «крови и почве» всего народа.

Путь воспитания ненасилия и доверия к окружающим, готовности опекать слабых, уважения чужого мнения и стиля жизни, стремления отвечать за все, что делается вокруг, и делать все, что в твоих силах, чтобы сделать мир лучше — путь долгий и трудный. Потому что такое отношение к окружающему миру противоречит «природным» инстинктам, и является продуктом культуры — культуры, выращенной из христианских корней. Недаром партии, взявшиеся вытянуть Германию и Италию из фашистского тупика, приняли название христианско-демократических.

Расстановка сил в мире после окончания Второй мировой войны резко изменилась.

Если с 1917 по 1939 год СССР был изолирован от большой мировой политики, о нем вообще мало что знали, то с окончанием войны он стал играть очень заметную роль во всех мировых делах. И на западной стороне после войны тоже произошли существенные перемены — до того принципиально пребывавшие в самоизоляции Соединенные Штаты также вышли на широкую мировую арену, став лидером западной цивилизации.

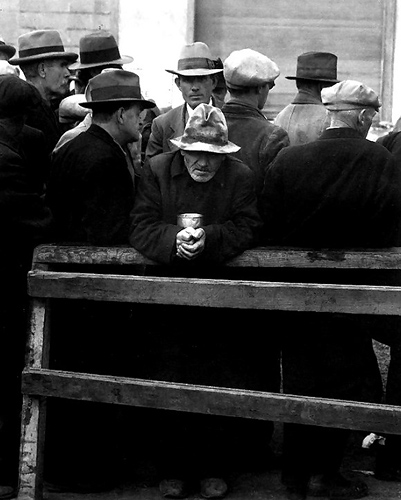

Как только стала спадать эйфория от Победы, западные страны начали ближе знакомиться со своим новым соседом, который оказался буквально на их пороге. И постепенно до них стало доходить, что это лишь другая разновидность тоталитаризма — не менее опасная, чем только что разгромленный нацизм, которая, не задумываясь, применит силу там, где считает, что военный перевес на ее стороне.

Но о распространении коммунистической системы на западные страны в СССР пока можно было лишь мечтать — страна была измотана, истощена до предела. Ставка на послевоенную популярность коммунистических партий, возглавляемых лидерами, взращенными в Коминтерне, также была малоперспективной — коммунистов быстро удалили из всех западных правительств, а в Западной Европе на базах НАТО появились американские войска, которые в зародыше подавили бы любое вооруженное коммунистическое выступление. Так что, единственным перспективным направлением экспансии был Дальний Восток, где были близко и советские войска, и новый союзник — ставший коммунистическим Китай. И полилась кровушка в Корее…

Так начиналось то, что тогда же получило название «холодной войны».

Обычно говорят, что это было противостояние и соревнование двух блоков, в котором должно было решиться — какая из «систем» станет определять будущее развитие человечества. Нам кажется, что это не совсем так. Запад рос и развивался по пути, начатом им очень и очень давно (с Древней Греции, с Римской империи, с приятия христианства, через Средневековье, Реформацию, Просвещение и так далее, вплоть до наших дней). Богатейший потенциал, лежащий в основе этой цивилизации, был неизмеримо ценнее и плодотворней того, что могли предложить ей и нацизм, и «коммунизм» (оба тоталитаризма вызывали интерес в западных странах лишь поначалу). Так что, степень воздействия на западное развитие со стороны коммунистической системы не стоит преувеличивать.

У «коммунистического лагеря», который пытался стать цивилизационной альтернативой западному «капитализму», в отличие от него, не было собственного «мотора», заставлявшего его не просто быть, расти, но и развиваться. Поэтому его существование было ограничено наличием природных и человеческих ресурсов. Когда они закончились — кончился и «коммунизм».

Западные фантасты моделировали ситуацию, пытаясь описать, что было бы, если бы Гитлер не решился воевать, и нацистская Германия так и осталась бы жить посреди Европы — но ее внутренняя политика оставалась бы прежней. Некоторые базовые черты внутренней политики, как и в реальности, перестают быть суверенным делом отдельной страны, — и гитлеровская Германия неизбежно оказалась бы изолированной от остального мира. И все те проблемы, которые постепенно накапливались к 1939-му году, продолжают свое развитие, без возможности «поправить» свои дела ограблением соседей. Постаревшие Гитлер и его ближайшие соратники постепенно уходят из жизни, режим шаг за шагом меняется, соблазны западного образа жизни становятся притягательней нацистских «идеалов» — и режим в какой-то момент разваливается окончательно.

Очень похожий сценарий того, что произошло на самом деле — только с СССР и его сателлитами. Но длилось это гораздо дольше, чем в случае с Германией — СССР понадобилось больше времени на то, чтобы до конца выработать свои природные и человеческие ресурсы.

Пока не будем задаваться вопросом “кто виноват”. Сначала спросим себя, была ли неизбежной «холодная война»? Был ли неизбежен «железный занавес», разделяющий две разные общественные системы, прекращающий общение людей в них друг с другом?

Давайте посмотрим.

Нам сейчас примерно известно, как работает «капиталистическая» система со свободным рынком товаров и рабочей силы. Приглядимся, как работала система «коммунистическая».

Она работала на «ручном управлении» — государство приказами устанавливало как зарплаты, так и цены на товары. Зарплаты устанавливались на минимальном уровне, гораздо более низком, чем цены на рабочую силу складывались бы на свободном рынке. Но при этом то же государство устанавливало и сильно заниженные цены на товары, которые покупало население — цены в торговле, в магазинах были гораздо ниже, чем могли бы быть при свободном рынке. Средства, которые государство экономило на зарплатах работникам, оно бросало в области, которые оно считало для себя наиболее важными — прежде всего, в военную область, на создание оружия. Именно этим объясняется тот факт, что, будучи гораздо беднее западного мира, «восточный блок» был способен долгое время поддерживать примерное равенство с ним в области вооружений.

Но что бы произошло, если б границы между этими двумя мирами были бы открытыми, «прозрачными»? Покупатели с запада, с доходами в разы превышающими зарплаты местных жителей, буквально опустошали бы прилавки «социалистических» магазинов! Система, продуманно выстроенная коммунистами, была рассчитана только на «своих», она работала только будучи закрыта от остального мира.

Именно поэтому западным державам в принципе было невозможно договориться с СССР о налаживании хозяйственной жизни Германии. Именно поэтому одностороннее решение западных стран-победительниц о введении западногерманской марки и начале экономических реформ на основе свободного рынка вызвало столь резкую реакцию СССР («берлинская блокада»). Тут никакого компромиссного решения быть не могло — либо одно, либо другое.

Ну, и несколько вопросов «по-существу»:

Почему Германии, Франции, Англии, давним соперницам, удалось в конце концов достичь исторического примирения, взаимного доверия и прочного союза, а отношения между СССР и США, странами, никогда ранее всерьез не конфликтовавшими, признавались с обеих сторон непримиримыми?

Почему традиционно настороженное отношение американцев к Англии или острый антиамериканизм в общественном мнении Франции не помешали этим странам сплотиться в противостоянии с СССР?

Возможно ли было историческое примирение «системы социализма» и «системы капитализма» или их противостояние могло разрешиться только поражением и исчезновением одного из соперников?

Мы знаем, как развивались мировые события в первые послевоенные годы, когда монополией на атомное оружие обладали США. Развивались бы события как-то иначе, если бы монополией на атомное оружие обладал Сталин?

С чем вы согласны и в чем не можете согласиться с Черчиллем в его Фултонской речи?

С чем вы согласны и в чем не можете согласиться со Сталиным в его ответе на речь Черчилля в Фултоне?

Два мира — две «системы»

Послевоенная ситуация в Европе. После капитуляции Германии американцы не видели необходимости долго оставаться в Старом Свете и очень скоро по окончании военных действий начали демобилизацию своей армии. В своей оккупационной зоне Германии они разместили минимальное количество войск, необходимое для поддержания порядка среди немецкого населения.

Как всегда, американцы были озабочены, прежде всего, своими «домашними» делами. Нового президента и конгресс ждали очень непростые и дорогостоящие проблемы обустройства вчерашних солдат, возвращающихся с тихоокеанских и европейских фронтов в гражданскую жизнь, перевод экономики в режим мирного времени.

Война подорвала силы Англии, правительство которой ломало голову над тем, как расплатиться с США за огромные военные поставки, где найти средства, чтобы создать новые рабочие места для миллионов демобилизованных и избежать массовой безработицы. Франция представляла собой лишь бледную тень былой великой европейской державы. Во Франции и Италии коммунистические партии пользовались среди населения огромной популярностью. Лежащая в руинах Германия и вовсе перестала существовать как государство, превратившись в чисто географическое понятие.

Восточная Европа была уже не «санитарным кордоном», не «буфером» для изоляции СССР, а передовым форпостом новой великой военной – коммунистической – державы на самом пороге западного мира. Казалось, что для сталинского СССР сложились благоприятные возможности для дальнейшей экспансии, о которой с таким энтузиазмом говорилось с 1939-го вплоть до 22 июня 1941-го года.

Однако теперь в советском руководстве никто не строил столь грандиозных планов, как в предвоенный период. Неожиданная катастрофа 1941 года и последовавшая за ней четырехлетняя «мясорубка» советско-германского фронта с колоссальными, невообразимыми потерями и жертвами, полное разорение основной промышленной и сельскохозяйственной базы страны – все это до предела истощило силы и государства, и населения. А новые потенциальные противники были сильнее гитлеровской Германии, и при открытом столкновении с ними союзнической помощи ждать было бы неоткуда. К тому же в арсеналах Запада копилось атомное сверхоружие, и американский президент уже показал, что ради победы в большой войне он применит его без колебаний. Так что о «коммунизме в мировом масштабе» надо было если не забыть, то, по крайней мере, отложить эту мечту на отдаленное будущее.

При таком соотношении сил думать надо было скорее о защите уже завоеванного. Западные лидеры заявляли, что рассматривают «А-бомбу» только как средство обороны «свободного мира». Но где была гарантия, что когда-нибудь они не перейдут по отношению к СССР к наступательной стратегии (чтобы принудить его, например, уйти из Восточной Европы или заставить отказаться от поддержки антизападных движений в других районах мира)? Поэтому разоренная недавней войной держава мобилизовала колоссальные силы и средства для того, чтобы создать собственное атомное оружие.

Попытки экспансии. Сталин все-таки предпринял несколько попыток выйти за пределы той «зоны ответственности» СССР, которая была согласована с западными союзниками на Ялтинской конференции.

Опыт германской и итальянской дипломатии 30-х годов показал, что западные демократии пасуют перед жесткими требованиями уверенных в себе диктаторов, уступают их шантажу и отделываются лишь бессильными дипломатическими протестами, сталкиваясь с бесцеремонным нарушением ими собственных обещаний и подписанных договоров.

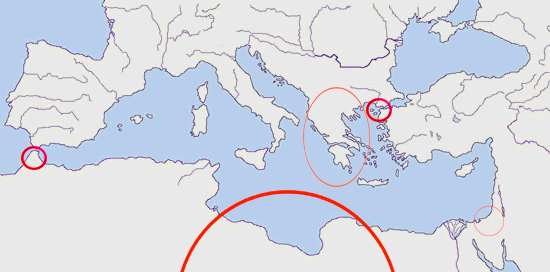

В январе 1946 года в Лондоне на совещании министров иностранных дел постоянных членов Совета Безопасности ООН Вячеслав Молотов выступил с предложением отдать под протекторат Советского Союза Ливию (бывшую итальянскую колонию на побережье Северной Африки), а также допустить советских представителей к управлению Танжером (небольшой североафриканской территорией в районе Гибралтарского пролива). Когда до присутствующих дошло, что СССР покушается на контроль над главным стратегическим британским морским путем, английский коллега Молотова упал в обморок прямо в зале заседания. Советское предложение не вызвало энтузиазма и у других министров и было отклонено.

В марте того же года подошел срок вывода советских и британских оккупационных войск из Ирана [поток американской помощи в СССР по ленд-лизу прекратился и надобность в охране этого пути отпала. По договору 1941 года СССР и Великобритания обязались вывести свои войска из Ирана через полгода после окончания мировой войны]. Английские части ушли из южного Ирана, а советские в северной части страны остались. В советской зоне контроля к этому времени уже было сформировано «автономное правительство», готовое в любой момент обратиться к СССР с просьбой о присоединении к Азербайджанской ССР. Однако реакция США и Великобритании на эту попытку «аншлюса» оказалась настолько резкой, что Сталин предпочел отступить – советские войска покинули Иран в мае.

Так совпало, что в том же мае 1946 года часть греческих неразоружившихся партизанских отрядов, руководимых компартией, начала боевые действия против правительственных войск. Партизаны взяли под контроль северные границы страны, через которые им пошла помощь оружием, боеприпасами и продовольствием с территории Югославии, Албании, Болгарии. Греческое королевское правительство только что вернулось в страну по решению общенационального референдума, но перевес голосов сторонников довоенной власти оказался минимальным – в расколотой, бурлящей Греции шансы на победу у коммунистических повстанцев были весьма велики. Единственной серьезной преградой на пути к власти греческих коминтерновцев являлся английский экспедиционный корпус, оставшийся в стране с военных времен.

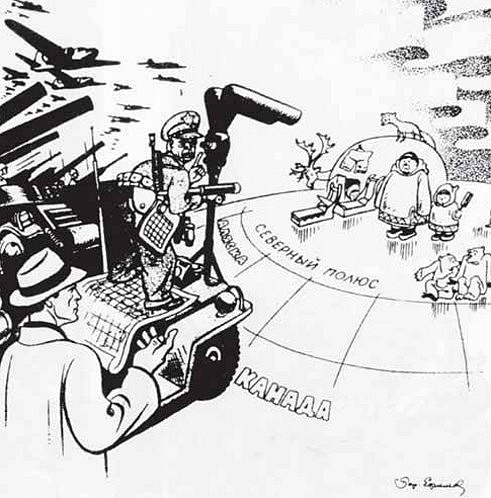

В августе того же года Советский Союз обратился к Турции с требованием открыть черноморские проливы перед его военными кораблями и дать согласие на строительство советской военно-морской базы на выходе в Эгейское море – в проливе Дарданеллы.

Тревога на Западе. В общественном мнении западных стран отношение к восточному союзнику, столь много сделавшему для Победы, было весьма доброжелательным; сторонники продолжения тесных союзнических отношений с СССР сидели и в правительствах. Однако действия советского руководства в первый же послевоенный год многих заставили насторожиться. Все слышнее становились голоса тех, кто призывал быстрее отрешиться от эйфории общей победы и осознать, что недавний союзник представляет для западного мира едва ли не большую опасность, чем поверженный нацизм.

Первое громкое предостережение прозвучало еще в феврале 1946 года из американского посольства в Москве. Влиятельный дипломат Джордж Кеннан послал в Вашингтон  телеграмму, содержание которой его единомышленники постарались сделать достоянием широкой гласности [состоявшая из 8 тысяч слов, она вошла в историю дипломатии под именем «длинной телеграммы»]. Кеннан писал, что советские руководители действительно очень озабочены безопасностью СССР, – но главную опасность для своего общества они видят в самом существовании «свободного мира». Поэтому они нацелены на то, чтобы в конце концов – прямой агрессией или подрывной работой – ликвидировать западное сообщество и установить свои порядки во всем мире. Кеннан писал, что с советскими руководителями бесполезно договариваться о каких-либо совместных действиях и не следует надеяться на установление с ними добрососедских отношений, – советские лидеры в мире всегда будут наступать, ведя «терпеливую, но беспощадную борьбу за полное уничтожение противника, никогда не идя на соглашения и компромиссы». Опыт общения с советскими лидерами убедил Кеннана, что они понимают только язык силы и отступают только перед решительным силовым противодействием.

телеграмму, содержание которой его единомышленники постарались сделать достоянием широкой гласности [состоявшая из 8 тысяч слов, она вошла в историю дипломатии под именем «длинной телеграммы»]. Кеннан писал, что советские руководители действительно очень озабочены безопасностью СССР, – но главную опасность для своего общества они видят в самом существовании «свободного мира». Поэтому они нацелены на то, чтобы в конце концов – прямой агрессией или подрывной работой – ликвидировать западное сообщество и установить свои порядки во всем мире. Кеннан писал, что с советскими руководителями бесполезно договариваться о каких-либо совместных действиях и не следует надеяться на установление с ними добрососедских отношений, – советские лидеры в мире всегда будут наступать, ведя «терпеливую, но беспощадную борьбу за полное уничтожение противника, никогда не идя на соглашения и компромиссы». Опыт общения с советскими лидерами убедил Кеннана, что они понимают только язык силы и отступают только перед решительным силовым противодействием.

В правительстве США были сторонники «жесткой» политики по отношению к СССР, но были и те, кто верил в возможность сотрудничества с СССР в мировых делах. В американском общественном мнении Советский Союз по-прежнему виделся союзником США. В связи с этим среди европейских лидеров, оставшихся один на один со Сталиным, росла тревога. Они страшились повторения исторического сценария, разыгранного после I мировой войны, когда США устранились от европейских проблем и континент стал жертвой агрессии тоталитарных диктаторов. Переломить такой ход событий первым взялся Уинстон Черчилль.

Отставному премьер-министру Великобритании удалось убедить президента Трумэна в том, что Америка не может больше замыкаться только на своих проблемах, а обязана стать активным лидером западного мира, главным гарантом его безопасности. Это был крутой поворот всей национальной стратегии США, и в необходимости его еще надо было убедить население страны. Президент повез европейского гостя в свой родной университет в небольшой городок Фултон, где, блестящий оратор, Черчилль выступил со страстной речью о  защите западного мира, всей европейской цивилизации от вновь надвинувшейся угрозы тоталитаризма (5 марта 1946 года [эта дата историками считается формальным началом «холодной войны»]).

защите западного мира, всей европейской цивилизации от вновь надвинувшейся угрозы тоталитаризма (5 марта 1946 года [эта дата историками считается формальным началом «холодной войны»]).

Он постарался донести до американцев всю опасность этой угрозы. Черчилль благодарил Бога, что секретами атомного оружия еще не овладело коммунистическое государство: «…У нас, по крайней мере, есть передышка перед тем, как эта опасность станет перед нами…». Он призвал отказаться от четырехвековой стратегии собственной страны, которая старалась по отношению к Европе пребывать в «блестящей изоляции» и поддерживать между континентальными державами равновесие сил. Он призвал образовать первый в истории военный союз в мирные годы между Соединенными Штатами Америки и Великобританией. Этот союз, по убеждению Черчилля, должен стать гарантией сохранения всеобщего мира: «Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах, создавая тем самым соблазн для пробы сил…». Этот союз был бы открыто направлен против СССР: «Русские больше всего восхищаются силой, и нет ничего такого, к чему бы они питали меньше уважения, чем военная слабость».

После Фултонской речи Черчилля в американском обществе разгорелась дискуссия об отношении к вчерашнему советскому союзнику, о месте США в послевоенном мире. Прошел год, прежде чем президент решился объявить о принятом им стратегическом решении, в значительной степени определившим характер послевоенной истории.

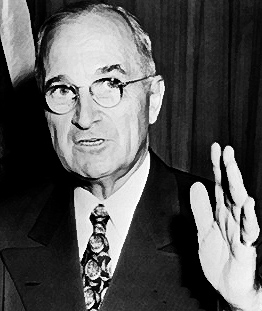

«Доктрина Трумэна». В марте 1947 года Трумэн выступил в конгрессе с программным заявлением. Поводом к нему стала телеграмма британского министра иностранных дел о том, что Англия больше не в состоянии помогать греческому правительству (победа партизанской армии в этом случае не вызывала сомнений, как и то, что Греция при этом автоматически переходила под советский контроль). Без помощи сильного союзника не могла противостоять давлению СССР и Турция. Президент попросил выделить 400 миллионов долларов на помощь этим двум странам (деньгами, посылкой военных и гражданских советников) и, обосновывая свою просьбу, сказал: «Я полагаю, что Соединенные  Штаты должны помогать свободным людям, которые сопротивляются попыткам их порабощения как со стороны вооруженного меньшинства, так и путем оказания на них давления извне». Это заявление сразу же окрестили «доктриной Трумэна».

Штаты должны помогать свободным людям, которые сопротивляются попыткам их порабощения как со стороны вооруженного меньшинства, так и путем оказания на них давления извне». Это заявление сразу же окрестили «доктриной Трумэна».

За три десятилетия до этого республиканское большинство Конгресса наотрез отказало президенту-демократу Вудро Вильсону в праве каким-либо образом участвовать в европейских делах. После второй мировой войны ситуация оказалась очень похожей: отношения президента от демократической партии с республиканским большинством в Конгрессе были весьма конфликтными. Но на этот раз законодатели поддержали «мировую» стратегию президента Трумэна.

Через несколько месяцев американский государственный секретарь Джордж Маршалл объявил о решении правительства оказать разоренной войной Европе невиданную по масштабам помощь («план Маршалла»). При этом европейские государства сами должны были определить в чем они нуждаются в первую очередь для подъема своей экономики и сами распределить американскую помощь между собой.

С 1948 по 1952 год США безвозмездно предоставили Европе продовольствия, потребительских товаров, машин и оборудования на сумму более 13 миллиардов долларов. Эта сумма составляла примерно 5% валового национального продукта США [для сравнения: в конце 70-х годов СССР тратил на помощь в экономическом развитии зарубежным странам (исключая оружие) 0,02% ВНП, Швеция – 0,99%, Франция – 0,6%, Англия – 0,38%]. Кроме того, благотворительные фонды, организовавшие сбор помощи европейцам от американского населения, собрали и отправили через Атлантику посылок на полмиллиарда долларов. Помощь получили 16 европейских стран и западные оккупационные зоны Германии.

Реакция Сталина. Советский вождь чувствовал себя в большей безопасности, имея на своих западных границах полуголодные, сотрясаемые народными волнениями страны, в которых неуклонно растет популярность коммунистических «рецептов» выхода из послевоенной нищеты. Очевидно, поэтому «план Маршалла» в Кремле восприняли как антисоветскую акцию Белого дома. Молотов приехал на европейскую конференцию, собравшуюся для обсуждения «плана Маршалла», только для того, чтобы наотрез отказаться от участия в ней СССР, а также заявить, что от американских «подачек» отказываются и все восточноевропейские страны.

С этого времени советское руководство сосредоточило усилия на том, чтобы окончательно закрепить свое господство над «доставшейся» ему по Ялтинским соглашениям Восточной Европой. Местные коммунистические партии перешли от контроля над силовыми ведомствами к овладению всей полнотой власти в своих странах. «Игры в демократию» повсеместно прекратились.

Некоммунистические партии лишились какого бы то ни было влияния, и «многопартийность» окончательно превратилась в декоративное украшение коммунистических режимов. Приводились в действие статьи новых конституций, разрешавшие экспроприацию частной собственности, в результате чего государство быстро превращалось в монопольного работодателя. Были казнены или посажены в местные тюрьмы сначала некоторые наиболее видные некоммунистические деятели, затем повешены или посажены в советские лагеря заподозренные в малейшей самостоятельности видные коммунисты, а лидеры, устраивавшие Сталина, быстро превратились в непререкаемых «вождей», прославляемых пропагандой за свою главную доблесть – преданность «Старшему Брату».

Последней жертвой сталинского преобразования Восточной Европы стала «буржуазная» демократия в Чехословакии, – к 1948 году этот «мост» между Востоком и Западом оказался более ненужным. Правительство и государственный аппарат стали полностью коммунистическими, а лидеры традиционной чехословацкой демократии ушли из жизни.

«Социалистический лагерь» создавался как единый монолит, целиком подчиненный Сталину. Неудача постигла советского вождя лишь в Югославии, коммунистический лидер которой Иосип Броз Тито пришел к власти самостоятельно во главе партизанской армии. Югославия первой провела «социалистические преобразования» по советскому образцу, однако Тито захотел играть самостоятельную роль всебалканского лидера (без разрешения из Кремля заключил договор с Болгарией, не поставил в известность Кремль о своих планах ввести войска в Албанию, пытался помимо Кремля контролировать греческих партизан). Взбешенный Сталин вызвал Тито в Москву, но тот, хорошо знакомый с коминтерновскими порядками, предпочитал оправдываться на расстоянии… Конфликт привел к тому, что вполне «социалистическая» Югославия была исключена из «соцлагеря», всякие связи с ней прекратились, а Тито в советской пропаганде представал едва ли не большим врагом, чем «американский империализм».

Был еще один чужеродный элемент внутри соцлагеря – Западный Берлин. Эти полгорода стали «разменной монетой» в сложном политическом торге 1948-49 годов, во многом определившем лицо послевоенной Европы.

Берлинский кризис. В марте 1948 года шесть европейских стран заключили первый послевоенный оборонительный союз (так называемый «Брюссельский договор»). СССР в ответ тут же отозвал своих представителей из Союзного Контрольного Совета – и на этом союз держав-победительниц фактически прекратил свое существование.

Эти события, прежде всего, отразились на судьбе Германии. Пока победители пытались договориться между собой о том, какой должна быть послевоенная Германия, немецкое население уже третий год жило за счет оккупировавших страну держав и жило очень трудно, на грани голода. Пора было возрождать самостоятельную германскую экономику, для чего требовалось ввести твердую национальную валюту, учреждать законы, формировать судебную систему, органы охраны правопорядка, управленческую администрацию – т. е. речь шла о воссоздании на германской земле полноценного государства. Но каким будет это новое государство – на этот счет у СССР и его западных партнеров представления были разные.

Еще в ходе войны «большая тройка» постановила, что разгромленная Германия не будет расчленена, а возродится единым государством. Однако к 1948 году стало очевидным, что договориться о воссоздании единого германского государства США, Англии и Франции с СССР в обозримом будущем не удастся. Западные державы решили действовать в своих оккупационных зонах самостоятельно.

В Лондоне конференция западных держав объявила о начале образования немецкого государства в западной части Германии. На территории предварительно объединенных западных зон оккупации была введена новая денежная единица. Каждый немец получил на руки несколько десятков новых марок и возможность свободно ими распорядиться, а карточную систему распределения продуктов при этом стали поэтапно, но довольно быстро отменять, – хозяйство западной части страны оживало в виде свободной рыночной экономики, основанной на личной инициативе и частной собственности.

Сталин не мог помешать этим решениям своих бывших союзников, однако он полагал, что за нарушение договоренностей они должны «расплатиться» – Западным Берлином.

Бывшая столица Германии, расположенная в глубине советской оккупационной зоны, была разделена на четыре сектора – советский (Восточный Берлин), американский, английский и французский, в каждом из которых находился контингент оккупационных войск. Западная оккупационная администрация все необходимое для снабжения войск и подконтрольных ей городских жителей получала из западных областей Германии (по двум железным дорогам, автотрассе, речному пути и воздушному «коридору»).

В конце июня 1948 года советские войска перерезали все пути сообщения и снабжения западных секторов Берлина – оккупационные части и 2,25 миллиона жителей оказались в блокаде. Положение осажденных было практически безнадежным; эксперты западных правительств советовали искать лишь «почетные» условия вывода немногочисленных воинских частей и оставления города в полное распоряжение СССР (для эвакуации советские власти оставили воздушный коридор). Однако западные державы пошли «на принцип», – собрав всю транспортную авиацию, которую можно было использовать, американцы и англичане организовали «воздушный мост» из западной Германии в осажденную часть Берлина.

Блокада Западного Берлина и бесперебойная работа «воздушного моста» продолжалась почти одиннадцать месяцев – самолеты англо-американских ВВС совершили более 277 тысяч рейсов и перевезли в город 2,3 миллиона тонн самых разнообразных грузов (вплоть до угля для городских котельных). Советская авиация не пыталась перекрыть эту «дорогу жизни» (армейские авиадиспетчеры даже обеспечивали воздушную безопасность в «коридоре» над восточной Германией); также и с западной стороны не было совершено ни одного неосторожного, угрожающего движения в отношении советских военных, – все участники конфликта понимали, что балансируют на грани большой войны. Войны же не хотел никто.

4 апреля 1949 года Соединенные Штаты Америки присоединились к европейскому оборонительному союзу, получившему название Организации Североатлантического договора [North Atlantic Treaty Organization] (НАТО). В середине мая Сталин отдал распоряжение снять блокаду Западного Берлина.

В период Берлинского кризиса были провозглашены два немецких государства – Федеративная республика Германии (ФРГ) на западе и Германская Демократическая республика (ГДР) на востоке.

Победа китайской компартии. Тем временем в Восточной Азии ситуация для СССР складывалась более благоприятно. В 1949 году закончились четыре десятилетия одной из самых кровавых и жестоких войн века – гражданской войны в Китае. Потерпевший поражение президент Чан Кайши переправил остатки своих войск на большой остров Тайвань (где и по сей день существует государство, по-прежнему называющее себя Республика Китай). Крестьянская армия, руководимая Коммунистической партией Китая (КПК), овладела всей континентальной частью страны. На карте мира появилась Китайская Народная Республика (КНР).

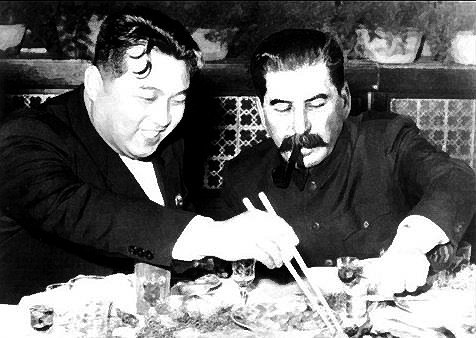

Советский Союз немало способствовал победе КПК. Многие китайские коммунисты обучались в СССР, в подготовке армии и в планировании военных операций принимали участие советские специалисты и советники-коминтерновцы. После разгрома японцев в Маньчжурии советское командование передало все захваченные трофеи китайской коммунистической армии. Но помощь эта была лишь подспорьем – свою революцию китайские повстанцы довели до победы сами. Их лидер Мао Цзэдун не был коминтерновцем и, принимая советскую помощь, не чувствовал себя чем-либо обязанным СССР. Более того, Мао сам готовился стать лидером «мирового революционного движения». Тем не менее, первую (и единственную) официальную поездку за пределы Китая Мао предпринял в Москву.

Встреча двух вождей в Кремле, внешне вполне дружеская и теплая, была полна скрытого напряжения. Сталин, пожалуй, впервые встретился с коммунистическим лидером такого склада – независимым и уверенным в себе, готовым упорно отстаивать интересы своей страны и своей власти. Советско-китайские переговоры продолжались целых два месяца.

Между СССР и КНР был заключен договор о дружбе (1950 год), предусматривавший также и совместную оборону (в случае нападения Японии «или других стран»).

Война в Корее. После разгрома Японии ее бывшую колонию Корею оккупировали на севере советские, а на юге – американские войска (демаркационная линия прошла по 38-й параллели). Предполагалось провести всеобщие выборы на всей территории страны. Однако соперничающие державы не смогли сотрудничать в деле возрождения корейской государственности. В результате выборы новых властей прошли отдельно в южной и северной части страны. Во главе «южного» правительства встали националисты, провозгласившие создание Республики Корея, а «северное» правительство сформировали корейские коммунисты, целиком и полностью подконтрольные СССР, – так образовалась Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР). Во главе ее был поставлен Ким Ир Сен. Оба корейских режима тут же занялись искоренением своих политических противников. Американские войска ушли с полуострова и расположились неподалеку на японских базах, советские войска отошли тоже недалеко — за линию своей государственной границы [в качестве советского посла в Северной Корее остался заместитель командующего войсками Приморского военного округа в звании генерал-полковника].

Победа китайских коммунистов пробудила воинственный дух и у руководителей КНДР. Ким Ир Сен рассчитывал, что, имея за спиной двух таких мощных союзников, сможет захватить и южную часть страны. Но он пока слишком зависел от СССР и должен был испрашивать разрешения на военную операцию в Кремле. Осторожный, привыкший действовать наверняка Сталин поначалу был против, – прямое столкновение с американцами в его планы не входило, не горели желанием ввязываться в новую войну и китайские лидеры.

Однако Ким настаивал на своем: специально приехав в Москву, он сумел уверить Сталина в том, что северокорейская армия сумеет захватить юг страны так быстро, что американцы вмешаться не успеют, что нападать надо именно сейчас, а не то будет поздно – южане уже начали строить по 38-й параллели оборонительные укрепления…

25 июня 1950 года северокорейские дивизии пошли в наступление. Южнокорейская армия оказалась разбита в первые же дни. Не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления, северокорейская армия вступила в Сеул. Однако «блицкриг» все же не удался – в южнокорейском порту Пусан высадились американские войска.

США обвинили Северную Корею в агрессии и получили разрешение от Совета Безопасности на ее отражение под флагом Организации Объединенных Наций. В операции ООН приняли участие боевые и вспомогательные контингенты 18 государств. Советские представители в Совете Безопасности в тот момент допустили грубейший просчет, не наложив вето на принятое остальными державами решение (они демонстративно бойкотировали заседания СБ, безуспешно добиваясь включения в число его постоянных членов Китайской Народной Республики).

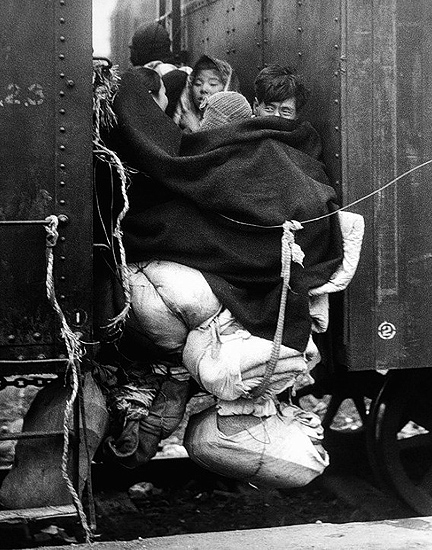

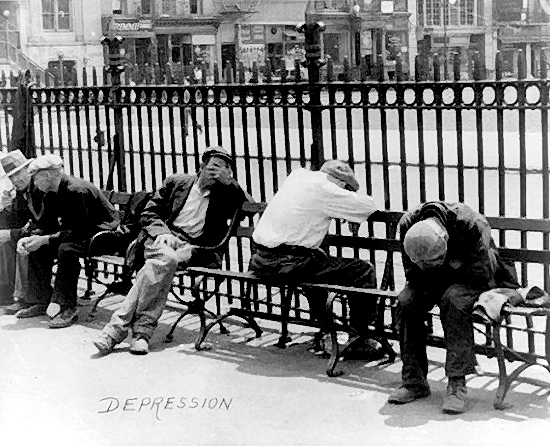

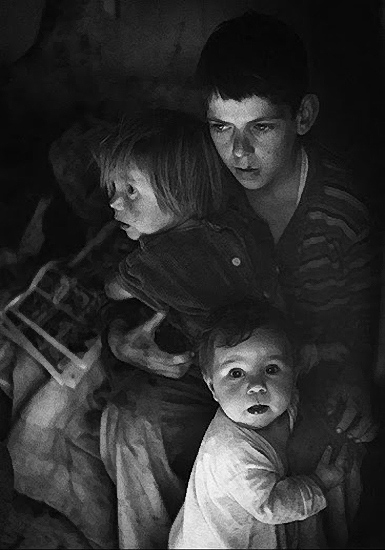

Пока северокорейские части перегруппировывались, чтобы сбросить в море нового противника, за их спиной, севернее, неожиданно высадился новый американский десант, после чего армия Ким Ир Сена пришла в полное расстройство и фактически перестала существовать как организованная военная сила. Без труда заняв территорию Северной Кореи, американские войска вышли к границе Китая. И тут в наступление на них пошли дивизии китайских «добровольцев» (так «дипломатично» называли в Китае регулярные части, брошенные в Корею). Ценой огромных потерь китайцам удалось переломить ход войны и вскоре южнокорейская столица Сеул была захвачена вторично. Американцы сменили командование и сумели отбросить китайские войска на север. По приказу из Вашингтона они остановились и закрепились на 38-й параллели. Китайские «добровольцы» вместе с немногочисленными северокорейскими частями продолжали боевые действия, пытаясь взломать американскую оборону, но безуспешно – война потеряла перспективу. Начались долгие переговоры о перемирии, которое было заключено только после смерти Сталина. ФОТО

В сражениях корейской войны принимали участие и советские летчики, однако «неофициально» – на их самолетах были китайские опознавательные знаки, а сами они были одеты в китайскую военную форму. Со своей стороны, американцы делали вид, что не считают СССР участником военного конфликта. В ходе войны президент Трумэн решительно отверг все предложения американских военных воевать «до полной победы» и применить атомное оружие [СССР взорвал свое первое атомное устройство в 1949 году, однако монополия на атомное оружие сохранялась за США еще несколько лет (атомные бомбы стали поступать на вооружение Советской Армии лишь с 1954 года)].

Читать дальше:

Два мира – две «системы»

Ужасы и жертвы Второй мировой войны настолько превзошли все, что было пережито в 1914 – 1918 годах, что ни о каких «ура-патриотических» или реваншистских настроениях, ни о каких сварах из-за территорий по окончании войны и речи быть не могло. Народы ждали от своих политиков только одного – мира во что бы то ни стало, даже ценой ограничения национальных суверенитетов. Стремление к единству было сильно, как никогда.

Многие верили, что вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции объединял не только общий враг, но и общее стремление к прочному миру и демократии. За годы войны США, Великобритания и СССР совместно подписали целый ряд договоров и соглашений, провозглашавших единство их целей и взглядов на послевоенное устройство мира. Казалось, союзники искренне готовы договариваться друг с другом и идти на взаимные уступки.

Организация Объединенных Наций. Еще до капитуляции Германии, в апреле 1945 года, в Сан-Франциско была созвана международная конференция, на которой представители 51 государства подписали договор о создании Организации Объединенных Наций (ООН), которая впредь должна была заниматься мирным разрешением всех международных споров.

ООН наделялась гораздо более широкими полномочиями, чем некогда Лига наций: она могла применять к нарушителю ее решений не только экономические санкции, но и военную силу. Президент Рузвельт придавал созданию такой организации первостепенное значение, и его преемник Гарри Трумэн был очень рад, что после долгих споров удалось-таки найти компромиссные формулировки устава ООН, устроившие и советских представителей. Однако действительно эффективной эта организация могла быть только при условии согласия между пятью державами-победительницами, входившими в ее Совет Безопасности (СССР, США, Великобритания, Франция, Китай): по настоянию Сталина каждая из них получила право накладывать вето на любое решение.

Договоры и реальность. В тяжелом 1941 году СССР присоединился к заявлению США и Великобритании о том, что в этой войне союзники не стремятся к каким-либо территориальным приобретениям («Атлантическая хартия»). В феврале 1945 года члены антигитлеровской коалиции еще раз заявили, что они разделяют общие ценности и идеалы свободы и демократии, что все народы освобожденной Европы получат возможность самостоятельно распорядиться своей судьбой («Декларация об освобожденной Европе»).

Однако за этими декларациями стояли совершенно разные стремления и непримиримые интересы. Если США и Великобритания к территориальным приращениям действительно не стремились, то для Сталина плоды победы заключались именно в максимальном расширении подвластной ему территории. Он настойчиво внушал своим западным партнерам, что только расширение границ СССР и контроль над Восточной Европой дадут измученному войной советскому народу прочное чувство безопасности.

Обстановка первых послевоенных лет благоприятствовала замыслам Сталина: мир восхищался подвигами Красной Армии, стойкостью и мужеством советского народа; общественное мнение в странах Запада требовало от своих политиков продолжения дружбы с СССР. Под давлением советской дипломатии европейские границы вновь подверглись существенной перекройке.

Новые границы в Европе. СССР не ограничился закреплением за собой тех территорий, которые он приобрел в 1939-40 годах. После победы Советскому Союзу были передана часть Восточной Пруссии с городом Кенигсбергом [Кенигсберг получил имя тогдашнего председателя Верховного Совета СССР М. Калинина и стал Калининградом. Западная часть Восточной Пруссии с Данцигом (Гданьском) отошла к Польше].

Кроме того, СССР «скорректировал» линию своей западной границы, присоединив к своей территории небольшой, но стратегически очень важный «кусочек» – Закарпатскую Украину (с центром в г. Ужгороде) на стыке Польши, Чехословакии, Венгрии и Румынии. Официально этим завершалось государственное воссоединение всех украинцев, но важнее было другое – теперь Карпатские горы (которые безуспешно штурмовали русские войска в I Мировую войну) больше не мешали возможному выдвижению советских войск на равнины Восточной Европы.

Эти изменения границ СССР не встретили слишком резких возражений – гораздо более жаркие споры между союзниками разгорелись из-за западных границ Польши. Сталин потребовал «компенсировать» польскому государству отторгнутые у него Советским Союзом восточные территории за счет германских земель на западе. Многочисленное (более 2 миллионов человек) немецкое население при этом должно было подвергнуться принудительному выселению. Сталин настоял на своем – на новой карте Европы территория Польши оказалась сильно «сдвинута» на Запад.

Кроме СССР и Польши, территориальные приобретения после войны получила только Югославия (участок адриатического побережья, ранее принадлежавший Италии).

В 1947 году в Париже были заключены несколько мирных договоров (в основном, между СССР и соседними странами), частично закрепившие эти территориальные изменения. Однако подписать общий мирный договор и установить всеми признанные и никем не оспариваемые границы в Европе оказалось невозможно.

«Денацификация» Германии. Во время войны члены антигитлеровской коалиции договорились после победы приложить все усилия для искоренения нацистской идеологии в Европе и наказания военных преступников. Судебный процесс над руководителями нацистской Германии, устроенный в полуразрушенном немецком городе Нюрнберг, стал последней крупной совместной акцией союзников.

Гитлер, Геббельс и Гиммлер уже покончили с собой, некоторые сумели скрыться, кого-то не смогли найти ни среди живых, ни среди мертвых; но 24 высокопоставленных нациста предстали перед судом мирового сообщества, от лица которого выступали обвинители из четырех держав: Великобритании, СССР, США и Франции. Процесс длился почти год и закончился смертным приговором для двенадцати высших руководителей «Третьего рейха». [Были казнены те, кто руководил оккупационными властями в европейских странах, идеолог антисемитизма Розенберг, военные – составители планов агрессии Йодль и Кейтель, министр иностранных дел Риббентроп. «Второй человек» Рейха Геринг в тюремной камере накануне казни сумел покончить жизнь самоубийством]

Судебный процесс впервые проводился на основании норм международного права, только что закрепленных в Уставе ООН. Преступниками были признаны не только отдельные личности, но и целые структуры нацистского государства – СС, охранные отряды СД, политическая полиция (гестапо).

Главным аргументом защиты состоял в том, что каждый подсудимый в отдельности не ответственен за преступления целого государства; подчиненных нельзя обвинять в том, что они выполняли приказы своего начальства. Но суд отверг этот аргумент и постановил, что исполнение заведомо преступных приказов является преступлением. Впервые было признано преступлением развязывание агрессивной войны. Тем самым был создан важный прецедент на будущее и заложены основы международного правосудия.

В 1946–1948 годах аналогичный судебный процесс с участием одиннадцати стран состоялся и в Токио.

В первые послевоенные годы по всей Европе шли розыски военных преступников. В странах, подвергшихся немецкой оккупации, судили коллаборационистов – тех, кто активно сотрудничал с нацистами и соучаствовал в их преступлениях.

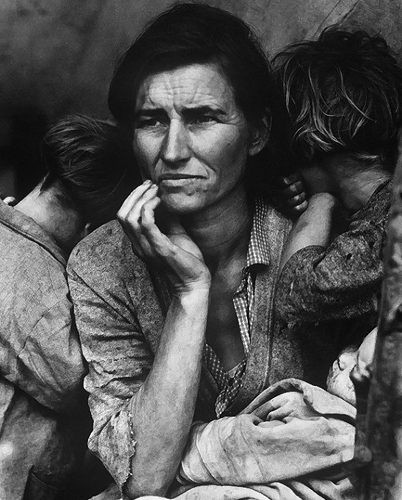

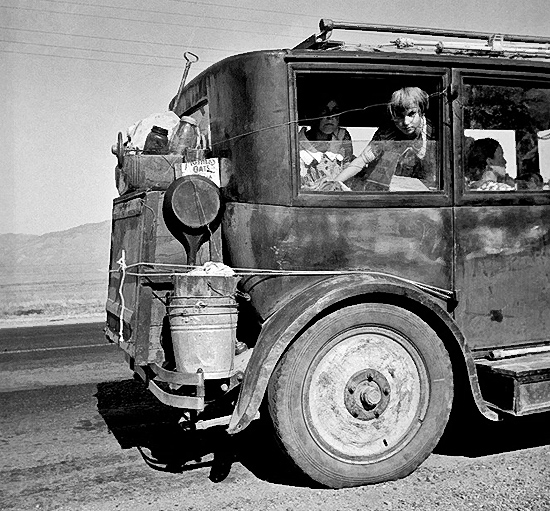

Оккупационные власти взяли под свой контроль прессу и образование. Все немцы должны были заполнить специальную анкету о своих убеждениях и деятельности в последние годы. Но многие понимали, что судить и наказать всех, кто повинен в случившейся трагедии, невозможно – виноваты были слишком многие… Миллионы немцев состояли в НСДАП и «Гитлерюгенд», пользовались рабским трудом угнанных из других стран работников, активно поддерживали Гитлера и беспрекословно выполняли любые приказы нацистского начальства. «Денацификация» должна была стать долгой и трудной работой. ФОТО

Подходы к этой проблеме у западных и советских оккупационных властей не во всем совпадали. В западных оккупационных зонах Германии перед судом предстало более 200 тысяч человек (из 44 миллионов населения), в советской – 17 тысяч (из 17 миллионов). Сажали и расстреливали здесь не меньше, но по большей части без «утомительных» судебных процедур. Советские карательные органы преследовали не только бывших нацистов, но и явных или потенциальных антикоммунистов – между понятиями «фашист» и «антикоммунист» ставился знак равенства.

Из материалов Нюрнбергского процесса весь мир узнал о том, что творилось в нацистских лагерях смерти и на оккупированных территориях Восточной Европы. Суд принял решение полностью опубликовать протоколы этого процесса во всех странах, представители которого в нем участвовали. Это было сделано в США, Англии, Франции, Германии и многих других странах. В СССР такой публикации не последовало (7 из 116 томов нюрнбергских протоколов были впервые опубликованы на русском языке лишь после смерти Сталина и ликвидации советской системы ГУЛАГа).

Судьба Германии. На Потсдамской конференции в июле 1945 года лидеры «большой тройки» по предложению Сталина отказались от планов расчленения Германии и договорились, что страна останется единой. Вопрос о ее будущем политическом устройстве должны были после проведения «денацификации» совместно решить державы-победительницы, и это решение откладывалось на неопределенный срок [предполагалось, что Германия останется под контролем оккупационных властей лет 25 – 40]. Пока же территорию Германии в соответствии с ялтинскими договоренностями поделили на четыре зоны оккупации – советскую, американскую, британскую и французскую. На такие же части был поделен и оккупирован войсками держав Берлин, находившийся в глубине советской зоны.

На плечи оккупационных властей легла тяжелейшая задача – поддерживать жизнь в разрушенной и деморализованной стране. Почти все крупные немецкие города лежали в развалинах, к миллионам потерявших кров горожан добавились еще десять миллионов немцев, депортированных с территорий, отошедших к Польше, и изгнанных из Чехословакии (большинство этих беженцев стремилось обосноваться в западных оккупационных зонах).

Усугублению разрухи способствовала и проводившаяся поначалу политика «деиндустриализации» Германии – как и после I Мировой войны, победители видели единственную гарантию европейской безопасности в том, чтобы лишить Германию ее крупной промышленности и превратить в бедную, слабую, преимущественно сельскохозяйственную страну.

На всей территории Германии демонтировались заводы и фабрики, и их оборудование вывозилось за границу (в основном, в СССР) в счет репараций. В общей сложности сумма причитающихся Советскому Союзу репараций составляла по ялтинскому соглашению 10 миллиардов долларов, и Сталин оговорил за собой право взимать их «натурой». Из советской оккупационной зоны вывозилось все, что поддавалось транспортировке – не только промышленное оборудование, но и рельсы, опоры линий электропередач и т. д.

Восстановление государственности в странах Западной Европы. Почти всем европейским странам, подвергшимся фашистской агрессии удалось сохранить центры государственности – в момент оккупации их правительства и монархи эвакуировались под защиту Великобритании [исключение составляла только Дания, формально сохранявшая суверенитет и после немецкой оккупации; позже нацисты арестовали короля и датское правительство]. Все годы войны они не порывали связи с населением своих стран, постоянно общаясь с соотечественниками из Лондона по радиоканалам Би-Би-Си. Эти правительства признавались державами законными представителями своих народов, так что их возвращение на родину и восстановление их власти там было естественным и проходило без конфликтов. Ни Англия, ни США во внутренние дела освобожденных ими стран не вмешивались.

Сложная ситуация сложилась после освобождения во Франции.

Там после поражения 1940 года формально-законным путем образовалось новое руководство страны во главе с героем I Мировой войны маршалом Петэном и премьер-министром Лавалем [это был тот самый «миротворец» Лаваль, который в 1938 году от имени Франции подписал Мюнхенский договор, обезоруживший Чехословакию], подписавшее с гитлеровской Германией мирный договор. Однако бежавший в Англию бригадный генерал де Голль объединил вокруг себя тех французов, которые решили сражаться дальше вместе с британцами, и начал борьбу за признание его комитета «Свободная Франция» в качестве законного представителя страны в антигитлеровской коалиции. Он так жестко и упорно отстаивал будущие интересы Франции, что совершенно испортил отношения и с Черчиллем, и с Рузвельтом. Однако именно он был признан ими (и Сталиным) главой Временного правительства Франции.

После освобождения страны начались судебные преследования тех, кто во времена оккупации сотрудничал с нацистами. Лаваль был казнен, а престарелому Петэну смертный приговор заменили пожизненным заключением. Однако 9/10 приговоренных судами к смертной казни новый глава государства помиловал и призвал к национальному примирению всех французов, предотвратив тем самым сползание страны в хаос доносов и стихийного мщения (самосудом населения были убиты более 10 тысяч коллаборационистов).

Уже осенью 1945 года состоялись первые выборы в Конституционную ассамблею, вручившую де Голлю президентские полномочия. Наибольшее число голосов получила коммунистическая партия, наиболее активно участвовавшая в партизанской борьбе, однако генерал твердо отверг требования коммунистов предоставить им «силовые» министерства (внутренних дел, обороны) и поручил их лидерам в правительстве такую работу, на которой трудно было создать собственный аппарат власти.

Очень скоро пути президента и депутатов разошлись. Ведущие партии единодушно проголосовали за всевластие парламента и фактически восстановили довоенную систему власти, которая за несколько лет до этого довела страну до кризиса и поражения. Де Голль, мечтавший о «величии Франции» под твердым централизованным руководством всенародно избираемого президента, презирал «партийную возню». И когда он понял, что не в силах пока настоять на своем, – подал в отставку. После трех референдумов Франция – без де Голля – вновь стала парламентской республикой.

Италия была «родиной» фашизма, союзницей (до 1943 года) Германии. Однако победители учли, что в боях с нацистами погибло больше итальянцев, чем на всех фронтах, где итальянская армия сражалась бок о бок с вермахтом. Западные союзники вообще отказались от каких-либо репараций с Италии, а то, что затребовали в возмещение ущерба СССР и Югославия, было выплачено с помощью американского кредита. Среди населения большой популярностью пользовались коммунисты и весьма близкие к ним в Италии социалисты. (кстати…) Однако каких-либо попыток поставить страну под свой контроль «левые» не предприняли, опасаясь, очевидно, оккупационных англо-американских войск, стоявших в стране вплоть до заключения мирного договора в 1947 году. Общенациональный референдум упразднил в стране монархию, и Италия была преобразована в парламентскую республику. Наиболее влиятельной политической силой скоро стала партия христианских демократов, активно поддерживаемая папой Римским.

Самым слабым звеном в ряду европейских демократий была Греция. Королевское правительство всю войну провело в Египте; коррумпированное и слабое, оно было не слишком популярно и до войны. За годы оккупации в стране значительно выросло влияние коммунистической партии, которую поддерживали многие партизанские отряды антифашистских повстанцев. В момент вывода из Греции немецких оккупационных войск только высадка английского десанта помешала коммунистическим вооруженным формированиям взять власть в свои руки. В марте 1946 года были проведены выборы в парламент. Коммунисты и их левые союзники призвали своих сторонников не ходить на избирательные участки, а в мае подняли восстание. Гористая Греция была идеальным местом для партизанской борьбы против регулярных войск, и повстанцы, поддерживаемые значительной частью сельского населения, могли вести здесь многолетнюю войну вплоть до полного истощения противника.

СССР в своей «зоне ответственности» в Восточной Европе. Не успели отгреметь последние залпы войны в Европе, как стало ясно, что сталинские заверения о приверженности идеалам свободы и демократии, о праве народов самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу не более, чем слова, «вуаль» над истинными намерениями советского вождя. Цель Сталина в отношении Восточной Европы состояла в том, чтобы установить над освобожденными Красной армией странами свой полный и безусловный контроль. Для осуществления этой цели Коминтерном уже были подготовлены опытные и дисциплинированные национальные кадры.

У коммунистических партий в большинстве восточноевропейских стран (кроме Югославии и Албании) было не слишком много приверженцев. Для расширения своей «избирательной базы» компартии добивались слияния коммунистов и социалистов, социал-демократов в единую партию (в которой реально распоряжались именно вчерашние коммунисты). Таким образом, избиратели, традиционно симпатизировавшие социалистам, автоматически оказывались «коммунистическим электоратом».

И все же наибольшим авторитетом у населения пользовались партии, которые в марксистской терминологии именовались «мелкобуржуазными», – это были, прежде всего, крестьянские партии. Для того, чтобы использовать их популярность в собственных интересах, коммунисты добились того, что в каждой стране все «демократические» партии образовали единый избирательный блок («Национальный фронт», «Национально-демократический фронт», «Отечественный фронт» и т. д.). На выборах, таким образом, население голосовало не отдельно за каждую партию, а в целом за список кандидатов единого «фронта» (победа которого на выборах не вызывала сомнений). Потом, уже после всеобщих выборов, в парламентских кабинетах лидеры коммунистов имели возможность надавить на союзников по блоку и при распределении министерских постов получить именно те должности в правительстве, которые им были нужны для дальнейшего укрепления во власти.

Во всех странах после первых же выборов представители компартий добивались контроля над «силовыми структурами» (армия, полиция, госбезопасность) и министерствами юстиции (суды, тюрьмы). После этого министры-коммунисты расставляли на все ключевые посты «своих людей»; затем в армиях и правоохранительных органах появлялись специалисты-советники из СССР, которые обучали своих коллег методам работы советских «органов». И уже очень скоро «мелкобуржуазные союзники» получали возможность убедиться в своей полной беспомощности перед доносами, следствием и судами. Те из них, кто не становился в этих условиях более сговорчивым, рисковали не только должностью, но и свободой и даже жизнью.

Следующие парламентские выборы – избирательные кампании, подсчет голосов и подведение их итогов – проходили уже под контролем коммунистических «выдвиженцев» в избирательных комиссиях, так что, их официальные результаты были предопределены заранее.

Тоталитарные государства формировались без излишней спешки, но зато методично и последовательно, а лидеры компартий в разных странах действовали слаженно и синхронно.

Путь к тоталитаризму в Восточной Европе облегчался тем, что демократических порядков здесь никогда не было, и население не видело в них большой нужды (исключение составляла лишь Чехословакия, да и то лишь в своей западной, чешской, части [в Прагу вернулись довоенные лидеры республики Бенеш и Масарик, готовые сотрудничать с СССР, – они рассчитывать сохранить в стране демократию и сделать Чехословакию «мостом» между Советским Союзом и западным миром]). Большинство населения составляли крестьяне, которые интересовались, главным образом, «землицей» и с энтузиазмом встречали действия новых властей – конфискации крупных поместий и разделы их угодий между крестьянами, а заодно и национализацию земли (о колхозах советского образца речь пока не велась).

События в Восточной Европе убеждали западных союзников в том, что послевоенное сотрудничество держав антигитлеровской коалиции вряд ли продлится долго.

Читать дальше:

СССР и кризис европейской цивилизации

После окончания мировой войны европейцы долго не могли прийти в себя. Более 8 миллионов убитых, еще больше искалеченных… Эти цифры, страшные сами по себе, становились еще ужаснее, когда люди пытались понять, – ради чего, во имя каких целей принесены эти жертвы?

Приобретения победителей по сравнению с человеческой ценой победы были ничтожны; разгром Германии не только не обеспечил безопасности соседних стран, но заставил их опасаться ее еще больше. Молодые и возрожденные государства восточной и южной Европы, избавившиеся от имперского порабощения, стали источником новых опасностей и угроз.

Европейцы – и победители, и побежденные – постепенно начинали осознавать, что они натворили в 1914 году, когда с такой готовностью, с воинственной радостью набросились друг на друга. Бедствия войны разрушили две еще жизнеспособные древние империи (Российскую и Австро-Венгерскую), которые до поры до времени сдерживали разрушительные инстинкты, таившиеся в массовом сознании многих народов, – и демоны эти вырвались наружу. Национализм, вдохновивший миллионы людей на взаимное истребление, не только не исчез, но укрепился, укоренился в массовом сознании и при этом стал еще более злобным и слепым. На пороге Европы появилась и новая сила – российский большевизм. Государство, созданное им на развалинах Российской империи, было пока слабо, но его призывы к разрушению традиционной западной цивилизации находили на самом Западе живой отклик.

Уверенность 19-го века в том, что достижения науки и промышленности, «завалив» общество материальными благами, сделают его более человечным, что новые возможности наполнят жизнь людей каким-то новым смыслом, не оправдалась. Напротив, новые технологические возможности были использованы против человека – против его счастья, против его свободы, против самой его жизни. Эти новые возможности обернулись тем, что уже не тысячи, не сотни тысяч, а многие миллионы людей христианского мира стали убийцами и жертвами. Многим теперь казалось, что европейская цивилизация зашла в тупик, и что завела ее туда вера в те самые традиционные либеральные ценности, которые дали ей могущество – индивидуализм, свобода, равноправие, демократия.

1914 год всем показал, как хрупок мир, как легко соблазнить миллионы людей призывом к насилию, как быстро звереют люди, схватившиеся за оружие. Поэтому главным и самым популярным лозунгом международной европейской политики 20-х годов стал «Мир! Мир – любой ценой!»

Для поддержания международного порядка в «версальской» Европе нужна была сила. В первые послевоенные годы такой силой были державы-победительницы, но их единства и сплоченности хватило ненадолго.

Франция, беспокоясь о своей будущей безопасности, напрочь отказывалась доверять Германии и пыталась заранее организовать против нее новый «второй фронт» на востоке и юге Европы. Англия же, опасаясь чрезмерного усиления Франции, старалась расстраивать планы своей бывшей союзницы.

Переоценка ценностей произошла за океаном – там на выборах победили «изоляционисты» — Конгресс США отказался утвердить подпись президента под Версальским мирным договором и даже отверг любимое детище Вильсона – Лигу Наций (США в нее так и не вступили).

Лига Наций, которую раздирали противоречия между ее участниками, так и не смогла стать авторитетной организацией, которая бы эффективно отстаивала обязательные для всех нормы международной жизни.

Послевоенная стабилизация. Политики поняли, что в Европе даже незначительный локальный конфликт в любом ее уголке может быстро перерасти в новую большую войну, которая кончится гораздо хуже первой. Европейская политика стала осторожной и осмотрительной, дипломаты изо всех сил старались затушить малейшие искры тлеющих международных конфликтов. Правительства постоянно торжественно обещали друг другу (и своим народам) решать все спорные международные проблемы только переговорами, но ни в коем случае не войной или угрозой войны.

Победители переставали говорить с Германией языком ультиматумов, – она постепенно становилась равноправной участницей во всех европейских делах. Большевистская Россия с ее идеями мировой революции оказалась надежно заблокирована на окраине Европы и была явно не в состоянии привести в исполнение свои угрозы «покончить с миром капитала». С СССР были установлены нормальные дипломатические отношения, но в «большую политику» его не допускали.

Усилия политиков и дипломатов не пропали даром, – к середине 20-х годов обстановка в Европе стабилизировалась.

На смену послевоенной разрухе пришел бурный экономический подъем, уровень жизни населения начал быстро расти. Во всех отраслях промышленности обновлялись технологии, появилась масса новых товаров, доступных не только богатым, но и широким слоям населения (бытовая техника, изделия из пластмасс, телефоны, радиоприемники и т. п.). Во многих странах рабочие добились существенного повышения зарплат и законодательно закрепленного 8-часового рабочего дня; пропасть между ними и «средним классом» служащих заметно сократилась. Растущий массовый спрос стимулировал промышленность – к 1928 году довоенный уровень производства был не только восстановлен, но и превзойден в полтора раза.

Триумф и кризис демократии. Многие европейцы (вслед за американцами) склонны были винить в развязывании прошедшей войны монархов и аристократов, которые «плели интриги» за спиной народных масс и втравили в свои авантюры ни в чем не повинные народы. Поэтому лучшей гарантией от повторения мировой бойни считалось установление демократических порядков во всех европейских странах. Все вновь образованные государства при содействии победителей получили демократические конституции. Существовавшие до войны ограничения демократии были отменены – в Европе повсеместно утвердилось всеобщее равное избирательное право и ответственность министров перед парламентами; аристократы окончательно потеряли контроль над государственными делами; массы избирателей активно влияли на политический курс своих правительств. Симптомом этого влияния стала резко выросшая популярность «левых» (социал-демократических, рабочих) партий.

Мечта революционеров прошлого столетия, за которую было пролито немало крови, осуществилась. Идея демократии победила, перед ней склонили головы даже ее враги – никто из серьезных политиков уже не отрицал, что источником власти может быть только «воля народа». Но для большинства «молодых» государств первый опыт неограниченного народовластия оказался разочаровывающим.

Политических партий появилось «слишком много», и ни одна из них не получала на выборах абсолютного большинства голосов, – значит, правительство можно было сформировать только состоящее из представителей нескольких партий. На первом же политическом «ухабе» их союз распадался, правительство уходило в отставку, и требовались новые парламентские выборы, чтобы составить новую коалицию – обычно не более жизнеспособную, чем прежняя… Выборы, таким образом, иногда проводились по несколько раз в год (причем тем чаще, чем сложнее была ситуация в стране и чем более трудных и срочных решений она требовала); партии занимались непонятными избирателям «интригами», а политическая жизнь вырождалась в сплошную «говорильню», вызывавшую раздражение и ярость «простых людей».

Демократия не оправдывала возлагавшихся на нее надежд. Она не справлялась даже с той работой, которую легко выполняли прежние авторитарные режимы, – в первую очередь, с поддержанием порядка и законности. «Продажные депутаты» скоро стали предметом едва ли не большей ненависти, чем прежние «тираны». На волне этих настроений в большинстве стран Южной и Восточной Европы в 20 – 30 годы к власти пришли «жесткие», антидемократические лидеры. В основном это были консервативные, «традиционные» диктаторы, генералы или монархи. Они не стремились переделать свои страны в соответствии с какими-то собственными идеями, и свою роль видели лишь в том, чтобы охранять традиционные формы жизни населения и не допускать опасного раскола общества.

Такого рода «режимы сильной власти» разной степени жесткости установились в 20 – 30 годах в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Венгрии, Румынии, Югославии, Греции, Португалии и Испании. Права парламентов в этих государствах были урезаны, свобода политических партий – ограничена; вводилась цензура; запрещались забастовки. Из всех молодых государств Восточной Европы демократический строй укрепился лишь в Чехословакии.

Одним из первых государств, открыто и принципиально отказавшихся от либеральной демократии, была Италия. Но установившийся здесь в 1922 году режим резко отличался от других – «традиционных» – диктатур.

Первое появление фашизма. Усилия Италии в мировой войне были оценены союзниками очень низко, и при заключении мирных договоров она не получила обещанного ей приращения территории (по этой причине Италию называли «побежденной среди победителей»). Такое «вероломное» поведение союзников по Антанте вызвало в стране бурю возмущения, взрыв уязвленного национального самолюбия. Одновременно в классовое наступление во главе пролетариата пошли левые радикальные партии (социалисты, коммунисты, анархисты). 1921 – 1922 годы вошли в итальянскую историю как «красное двухлетие» – страну сотрясали грандиозные забастовки, рабочие захватывали заводы и, изгнав владельцев, пытались ими управлять сами, их обещания «сделать, как в России» становились все более угрожающими.

Демократическая власть оказалась не в состоянии противостоять этому наступлению «слева». Многочисленные итальянские собственники поэтому предпочли пожертвовать своими политическими правами и свободами ради сохранения экономической основы строя – частной собственности. Свои надежды они возложили на немногочисленное пока движение крайних, радикальных националистов, организованное бывшим учителем, бывшим журналистом, бывшим социалистом Бенито Муссолини.

Его последователи называли себя фашистами [fascio (итал.) (фа́шо) — «пучок, связка, объединение»], а своего руководителя – «дуче» [«вождь»]. Фашисты обещали «навести в стране порядок» решительно и надолго, не смущаясь нарушениями гражданских прав и свобод.

Эти обещания подкреплялись многочисленными демонстрациями дисциплинированности и силы военизированных фашистских отрядов, которые успешно разгоняли митинги «левых», громили штаб-квартиры профсоюзов и коммунистические издательства, запугивали забастовщиков и «водворяли порядок» на предприятиях. Обывателям, уставшим от анархии и «расхлябанности» властей, крепкие парни в черных рубашках казались единственными патриотами, способными спасти Италию. На выборах 1921 года партия Муссолини сумела завоевать 7% голосов – и «дуче» решил, что этого достаточно, чтобы перейти к захвату власти.

После того, как фашистам удалось силой и угрозами сорвать начатую социалистами общенациональную забастовку, Муссолини организовал «марш на Рим».

В октябре 1922 года колонны чернорубашечников (около 30 тысяч) двинулись к столице, и король не решился направить против них армию. Вместо этого он пригласил дуче в Рим и предложил ему возглавить правительство.

Став премьер-министром, Муссолини выполнил свои обещания и за несколько лет покончил с демократической «анархией». Все политические партии, кроме фашистской, были запрещены, вместо парламента законы стал штамповать Большой фашистский совет, цензура заткнула рот средствам массовой информации, а всех несогласных с новыми порядками «успокаивали» специально созданные карательные органы. Профсоюзы были поставлены под контроль фашистской партии, и с забастовками было покончено. Фашисты не только раздавили организованную оппозицию, но и ликвидировали сам механизм смены власти – законным путем сместить дуче стало практически невозможно; выступления против него стали тождественны бунту против самого государства.

Но амбиции Муссолини на этом не заканчивались: он считал себя не просто диктатором, а революционером, и намеревался не только подчинить, но заново создать свою страну, перевоспитать итальянский народ и вернуть ему величие древних римлян [появился и характерный приветственный жест фашистов (вскинутая рука, «зига»), которым встречали друг друга древние римляне].

Разъезжая по Италии, дуче обращался к населению с пламенными речами и «личным примером» воодушевлял нацию; его портретами и выступлениями были полны все итальянские газеты; школьные программы перекраивались так, чтобы молодое поколение с раннего детства усваивало новые – фашистские – идеалы.

Стать единственной силой, формирующей души итальянцев, фашистам мешало традиционно очень сильное в Италии влияние католической церкви. Открыто враждовать с Ватиканом Муссолини не решился; церковь, в свою очередь, воздерживалась выступать против политики дуче. Вплоть до падения фашистского режима Муссолини и Святой престол сохраняли по отношению друг к другу настороженный нейтралитет.

Новый идеал: тоталитарное государство. Фашисты провозгласили, что Европа гибнет от «извращенных» либеральных теорий, ставящих человеческую личность выше общества и государства, тогда как на самом деле «не общество для человека, а человек для общества».

Никаких «священных и неприкосновенных прав» у отдельной личности нет и быть не может, поскольку никакой самостоятельной ценностью она не обладает. Каждый человек от рождения до могилы должен служить своей нации – и лишь такое служение придает ему ценность, а его жизни – смысл. Вне нации человек ничто.

Любая конкуренция, любая политическая борьба – зло, потому что она подрывает единство нации, лишает ее силы и играет на руку ее врагам. Поэтому возглавлять государство должны не вечно грызущиеся между собой представители политических партий, а сильный и волевой вождь – гениальная личность, способная уловить, почувствовать самые главные потребности своей нации, сформулировать их в виде ясной программы действий и воодушевить народ на выполнение этой программы. Нация без вождя обречена влачить жалкое существование, как тело без головы, и только сильная власть мудрого руководителя превращает ее в осмысленно действующий единый организм.

«Всё для государства, ничего против государства, никого вне государства» – таков был новый политический идеал, выдвинутый фашистами. Построенное на этом идеале государство они назвали тоталитарным (т.е. «всеобъемлющим», «целостным»). На практике фашистская Италия этого идеала не достигла, и «перевоспитание» народа так и не состоялось. Здравый смысл итальянцев, их жизнелюбие и давно укоренившийся христианский взгляд на мир препятствовали разжиганию воинственности и ненависти к другим народам; да и сам дуче был не таким «железным», каким себя воображал, и ради «величия» Италии был готов отнюдь не на любые жертвы.

Перестройка итальянского общества по фашистскому «проекту» происходила постепенно на протяжении почти двух десятилетий. Муссолини действовал последовательно, но осторожно, не прибегая к массовым и жестоким репрессиям. В итоге ему удалось пресечь всякую «антигосударственную» и оппозиционную деятельность (и даже покончить с властью мафии на юге страны). Забастовки в городах и «аграрные беспорядки» в деревнях прекратились – конфликты между рабочими и предпринимателями, между крестьянами-арендаторами и землевладельцами разрешались теперь властью государственных чиновников. Фашистский режим в Италии, по свидетельствам современников, охотнее пользовался «пряником», нежели «кнутом», и опирался не столько на страх, сколько на личную популярность дуче (в конце 20-х годов он, вероятно, с триумфом выиграл бы самые честные демократические выборы в Италии).

В Европе к итальянским фашистам относились по-разному, но поводов для особого беспокойства не видели – Муссолини казался политиком вполне вменяемым; воинственные речи, изредка доносившиеся из Рима, никого не пугали (экономически слабая Италия никогда не считалась серьезным военным противником). Многие (даже убежденные либералы) считали фашизм неплохим «лекарством» от гораздо более страшного коммунизма. У Муссолини было немало поклонников и подражателей во всем мире (в их числе – почти никому тогда не известный Адольф Гитлер).

Лишь очень немногие люди на Западе видели в фашизме не «лекарство», а тревожный симптом потенциально смертельной для европейской цивилизации болезни. Тревога и страх появились позже, – когда недолгое экономическое процветание закончилось.

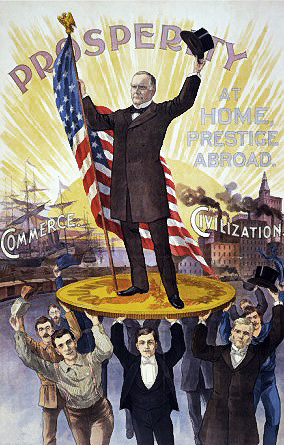

США: от «просперити» к Великому кризису. США после войны ушли из Европы и вновь заперлись в своем заокеанском «доме» – там у власти прочно обосновались люди, осуждавшие участие американцев в европейской бойне и обещавшие впредь не допускать подобных ошибок.

Послевоенное десятилетие называли эпохой «просперити» («процветания»). Экономика Соединенных Штатов Америки росла, как на дрожжах.

К концу десятилетия США производили половину всей мировой промышленной продукции, американцы лидировали в мире по уровню жизни. Их техника, технологии и организация производства были самыми передовыми и производительными. Американские банки снабжали остальной мир кредитами. Без долларовых «вливаний» Германия не смогла бы выплачивать послевоенные репарации, а Англия и Франция – свои долги военного времени, без них остановилось бы производство во многих странах.