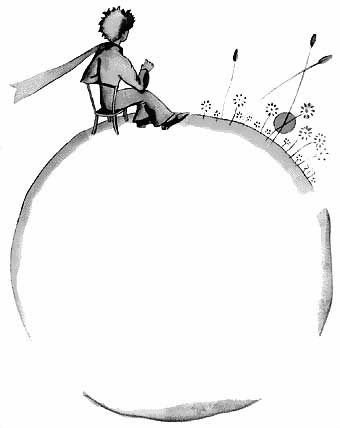

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Над землей стоял туман. На проводах высокого напряжения, тянувшихся вдоль шоссе, отсвечивали отблески автомобильных фар.

Дождя не было, но земля на рассвете стала влажной и, когда вспыхивал запретительный светофор, на мокром асфальте появлялось красноватое расплывчатое пятно. Дыхание лагеря чувствовалось за много километров, — к нему тянулись, все сгущаясь, провода, шоссейные и железные дороги. Это было пространство, заполненное прямыми линиями, пространство прямоугольников и параллелограммов, рассекавших землю, осеннее небо, туман.

Протяжно и негромко завыли далекие сирены.

Шоссе прижалось к железной дороге, и колонна автомашин, груженных бумажными пакетами с цементом, шла некоторое время почти на одной скорости с бесконечно длинным товарным эшелоном. Шоферы в военных шинелях не оглядывались на идущие рядом вагоны, на бледные пятна человеческих лиц.

Из тумана вышла лагерная ограда — ряды проволоки, натянутые между железобетонными столбами. Бараки тянулись, образуя широкие, прямые улицы. В их однообразии выражалась бесчеловечность огромного лагеря.

В большом миллионе русских деревенских изб нет и не может быть двух неразличимо схожих. Все живое — неповторимо. Немыслимо тождество двух людей, двух кустов шиповника… Жизнь глохнет там, где насилие стремится стереть ее своеобразие и особенности.

Внимательный и небрежный глаз седого машиниста следил за мельканием бетонных столбиков, высоких мачт с вращающимися прожекторами, бетонированных башен, где в стеклянном фонаре виднелся охранник у турельного пулемета. Машинист мигнул помощнику, паровоз дал предупредительный сигнал. Мелькнула освещенная электричеством будка, очередь машин у опущенного полосатого шлагбаума, бычий красный глаз светофора.

Издали послышались гудки идущего навстречу состава. Машинист сказал помощнику:

— Цуккер идет, я узнаю его по бедовому голосу, разгрузился и гонит на Мюнхен порожняк.

Порожний состав, грохоча, встретился с идущим к лагерю эшелоном, разодранный воздух затрещал, заморгали серые просветы между вагонами, вдруг снова пространство и осенний утренний свет соединились из рваных лоскутов в мерно бегущее полотно.

Помощник машиниста, вынув карманное зеркальце, поглядел на свою запачканную щеку. Машинист движением руки попросил у него зеркальце.

Помощник сказал взволнованным голосом:

— Ах, геноссе Апфель, поверьте мне, мы могли бы возвращаться к обеду, а не в четыре часа утра, выматывая свои силы, если б не эта дезинфекция вагонов. И как будто бы дезинфекцию нельзя производить у нас на узле.

Старику надоел вечный разговор о дезинфекции.

— Давай-ка продолжительный, — сказал он, — нас подают не на запасный, а прямо к главной разгрузочной площадке.

2

В немецком лагере Михаилу Сидоровичу Мостовскому впервые после Второго Конгресса Коминтерна пришлось всерьез применить свое знание иностранных языков. До войны, живя в Ленинграде, ему нечасто приходилось говорить с иностранцами. Ему теперь вспомнились годы лондонской и швейцарской эмиграции, там, в товариществе революционеров, говорили, спорили, пели на многих языках Европы.

Сосед по нарам, итальянский священник Гарди, сказал Мостовскому, что в лагере живут люди пятидесяти шести национальностей.

Судьба, цвет лица, одежда, шарканье шагов, всеобщий суп из брюквы и искусственного саго, которое русские заключенные называли «рыбий глаз», все это было одинаково у десятков тысяч жителей лагерных бараков.

Для начальства люди в лагере отличались номерами и цветом матерчатой полоски, пришитой к куртке: красной — у политических, черной — у саботажников, зеленой — у воров и убийц.

Люди не понимали друг друга в своем разноязычии, но их связывала одна судьба. Знатоки молекулярной физики и древних рукописей лежали на нарах рядом с итальянскими крестьянами и хорватскими пастухами, не умевшими подписать свое имя. Тот, кто некогда заказывал повару завтрак и тревожил экономку своим плохим аппетитом, и тот, кто ел соленую треску, рядом шли на работу, стуча деревянными подошвами и с тоской поглядывали — не идут ли Kosttrager — носильщики бачков, — «костриги», как их называли русские обитатели блоков.

В судьбе лагерных людей сходство рождалось из различия. Связывалось ли видение о прошлом с садиком у пыльной итальянской дороги, с угрюмым гулом Северного моря или с оранжевым бумажным абажуром в доме начальствующего состава на окраине Бобруйска, — у всех заключенных до единого прошлое было прекрасно.

Чем тяжелей была у человека долагерная жизнь, тем ретивей он лгал. Эта ложь не служила практическим целям, она служила прославлению свободы: человек вне лагеря не может быть несчастлив…

Этот лагерь до войны именовался лагерем для политических преступников.

Возник новый тип политических заключенных, созданный национал-социализмом, — преступники, не совершившие преступлений.

Многие заключенные попали в лагерь за высказанные в разговорах с друзьями критические замечания о гитлеровском режиме, за анекдот политического содержания. Они не распространяли листовок, не участвовали в подпольных партиях. Их обвиняли в том, что они бы могли все это сделать.

Заключение во время войны военнопленных в политический концентрационный лагерь являлось также нововведением фашизма. Тут были английские и американские летчики, сбитые над территорией Германии, и представлявшие интерес для гестапо командиры и комиссары Красной Армии. От них требовали сведений, сотрудничества, консультаций, подписей под всевозможными декларациями.

В лагере находились саботажники, — прогульщики, пытавшиеся самовольно покинуть работу на военных заводах и строительствах. Заключение в концентрационные лагеря рабочих за плохую работу было также приобретением национал-социализма.

В лагере находились люди с сиреневыми лоскутами на куртках — немецкие эмигранты, уехавшие из фашистской Германии. И в этом было нововведение фашизма, — покинувший Германию, как бы лояльно он ни вел себя за границей, становился политическим врагом.

Люди с зелеными полосами на куртках, — воры и взломщики, были в политическом лагере привилегированной частью; комендатура опиралась на них в надзоре над политическими.

Во власти уголовного над политическим заключенным также проявлялось новаторство национал-социализма.

В лагере находились люди такой своеобразной судьбы, что не было изобретено цвета лоскута, отвечающего подобной судьбе. Но и индусу, заклинателю змей, персу, приехавшему из Тегерана изучать германскую живопись, китайцу, студенту-физику национал-социализм уготовил место на нарах, котелок баланды и двенадцать часов работы на плантаже.

Днем и ночью шло движение эшелонов к лагерям смерти, к концентрационным лагерям. В воздухе стояли стук колес, рев паровозов, гул сапог сотен тысяч лагерников, идущих на работу с пятизначными цифрами синих номеров, пришитых к одежде. Лагери стали городами Новой Европы. Они росли и ширились со своей планировкой, со своими переулками и площадями, больницами, со своими базарами-барахолками, крематориями и стадионами,

Какими наивными и даже добродушно-патриархальными казались ютившиеся на городских окраинах старинные тюрьмы в сравнении с этими лагерными городами, по сравнению с багрово-черным, сводившим с ума заревом над кремационными печами.

Казалось, что для управления громадой репрессированных нужны огромные, тоже почти миллионные армии надсмотрщиков, надзирателей. Но это было не так. Неделями внутри бараков не появлялись люди в форме СС! Сами заключенные приняли на себя полицейскую охрану в лагерных городах. Сами заключенные следили за внутренним распорядком в бараках, следили, чтобы к ним в котлы шла одна лишь гнилая и мерзлая картошка, а крупная, хорошая отсортировывалась для отправки на армейские продовольственные базы.

Заключенные были врачами, бактериологами в каторжных больницах и лабораториях, дворниками, подметавшими каторжные тротуары, они были инженерами, дававшими каторжный свет, каторжное тепло, детали каторжных машин.

Свирепая и деятельная лагерная полиция — капо, носившая на левых рукавах широкую желтую повязку, лагерэльтеры, блокэльтеры, штубенэльтеры охватывала своим контролем всю вертикаль лагерной жизни, от общелагерных дел до частных событий, происходящих ночью на нарах. Заключенные допускались к сокровенным делам лагерного государства — даже к составлению списков на селекцию, к обработке подследственных в дункелькамерах бетонных пеналах. Казалось, исчезни начальство, заключенные будут поддерживать ток высокого напряжения в проволоке, чтобы не разбегаться, а работать.

Эти капо и блокэльтеры служили коменданту, но вздыхали, а иногда даже и плакали по тем, кого отводили к кремационным печам… Однако раздвоение это не шло до конца, своих имен в списки на селекцию они не вставляли. Особо зловещим казалось Михаилу Сидоровичу то, что национал-социализм не приходил в лагерь с моноклем, по-юнкерски надменный, чуждый народу. Национал-социализм жил в лагерях по-свойски, он не был обособлен от простого народа, он шутил по-народному, и шуткам его смеялись, он был плебеем и вел себя по-простому, он отлично знал и язык, и душу, и ум тех, кого лишил свободы.

3

Мостовского, Агриппину Петровну, военного врача Левинтон и водителя Семенова после того, как они были задержаны немцами августовской ночью на окраине Сталинграда, доставили в штаб пехотной дивизии.

Агриппину Петровну после допроса отпустили, и по указанию сотрудника полевой жандармерии переводчик снабдил ее буханкой горохового хлеба и двумя красными тридцатками; Семенова присоединили к колонне пленных, направлявшихся в шталаг в районе хутора Вертячего. Мостовского и Софью Осиповну Левинтон отвезли в штаб армейской группы.

Там Мостовской в последний раз видел Софью Осиповну, — она стояла посреди пыльного двора, без пилотки, с сорванными знаками различия, и восхитила Мостовского угрюмым, злобным выражением глаз и лица.

После третьего допроса Мостовского погнали пешком к станции железной дороги, где грузился эшелон с зерном. Десять вагонов были отведены под направленных на работу в Германию девушек и парней — Мостовской слышал женские крики при отправлении эшелона. Его заперли в маленькое служебное купе жесткого вагона. Сопровождавший его солдат не был груб, но при вопросах Мостовского на лице его появлялось какое-то глухонемое выражение. Чувствовалось при этом, что он целиком занят одним лишь Мостовским. Так опытный служащий зоологического сада в постоянном молчаливом напряжении следит за ящиком, в котором шуршит, шевелится зверь, совершающий путешествие по железной дороге. Когда поезд шел по территории польского генерал-губернаторства, в купе появился новый пассажир — польский епископ, седой, высокий красавец с трагическими глазами и пухлым юношеским ртом. Он тотчас стал рассказывать Мостовскому о расправе, учиненной Гитлером над польским духовенством. Говорил он по-русски с сильным акцентом. После того как Михаил Сидорович обругал католичество и папу, он замолчал и на вопросы Мостовского отвечал кратко, по-польски. Через несколько часов его высадили в Познани.

В лагерь Мостовского привезли, минуя Берлин… Казалось, уже годы прошли в блоке, где содержались особо интересные для гестапо заключенные. В особом блоке жизнь шла сытнее, чем в рабочем лагере, но это была легкая жизнь лабораторных мучеников-животных. Человека кликнет дежурный к двери оказывается, приятель предлагает по выгодному паритету обменять табачок на пайку, и человек, ухмыляясь от удовольствия, возвращается на свои нары. А второго точно так же окликнут, и он, прервав беседу, отойдет к дверям, и уже собеседник не дождется окончания рассказа. А через денек подойдет к нарам капо, велит дежурному собрать тряпье, и кто-нибудь искательно спросит у штубенэльтера Кейзе, — можно ли занять освободившиеся нары? Привычна стала дикая смесь разговоров о селекции, кремации трупов и о лагерных футбольных командах, — лучшая: плантаж — Moorsoldaten [болотные солдаты (нем.)], силен ревир, лихое нападение у кухни, польская команда «працефикс» не имеет защиты. Привычны стали десятки, сотни слухов о новом оружии, о раздорах среди национал-социалистических лидеров. Слухи всегда были хороши и лживы, — опиум лагерного народа.

4

К утру выпал снег и, не тая, пролежал до полудня. Русские почувствовали радость и печаль. Россия дохнула в их сторону, бросила под бедные, измученные ноги материнский платок, побелила крыши бараков, и они издали выглядели домашними, по-деревенски.

Но «блеснувшая на миг радость смешалась с печалью и утонула в печали.

К Мостовскому подошел дневальный, испанский солдат Андреа, и сказал на ломаном французском языке, что его приятель писарь видел бумагу о русском старике, но писарь не успел прочесть ее, начальник канцелярии прихватил ее с собой.

«Вот и решение моей жизни в этой бумажке», — подумал Мостовской и порадовался своему спокойствию.

— Но ничего, — сказал шепотом Андреа, — еще можно узнать.

— У коменданта лагеря? — спросил Гарди, и его огромные глаза блеснули чернотой в полутьме. — Или у самого представителя Главного управления безопасности Лисса?

Мостовского удивляло различие между дневным и ночным Гарди. Днем священник говорил о супе, о вновь прибывших, сговаривался с соседями об обмене пайки, вспоминал острую, прочесноченную итальянскую еду.

Военнопленные красноармейцы, встречая его на лагерной площадке, знали его любимую поговорку: «туги капути», и сами издали кричали ему: «Папаша Падре, туги капути», — и улыбались, словно слова эти обнадеживали. Называли они его — папаша Падре, считая, что «падре» его имя.

Как-то поздним вечером содержащиеся в особом блоке советские командиры и комиссары стали подшучивать над Гарди, действительно ли он соблюдал обет безбрачия.

Гарди без улыбки слушал лоскутный набор французских, немецких и русских слов.

Потом он заговорил, и Мостовской перевел его слова. Ведь русские революционеры ради идеи шли на каторгу и на эшафот. Почему же его собеседники сомневаются, что ради религиозной идеи человек может отказаться от близости с женщиной? Ведь это несравнимо с жертвой жизни.

— Ну, не скажите, — проговорил бригадный комиссар Осипов.

Ночью, когда лагерники засыпали, Гарди становился другим. Он стоял на коленях на нарах и молился. Казалось, в его исступленных глазах, в их бархатной и выпуклой черноте может утонуть все страдание каторжного города. Жилы напрягались на его коричневой шее, словно он работал, длинное апатичное лицо приобретало выражение угрюмого счастливого упорства. Молился он долго, и Михаил Сидорович засыпал под негромкий, быстрый шепот итальянца. Просыпался Мостовской обычно, поспав полтора-два часа, и тогда Гарди уже спал. Спал итальянец бурно, как бы соединяя во сне обе свои сущности, дневную и ночную, храпел, смачно плямкал губами, скрипел зубами, громоподобно испускал желудочные газы и вдруг протяжно произносил прекрасные слова молитвы, говорящие о милосердии Бога и Божьей матери.

Он никогда не укорял старого русского коммуниста за безбожие, часто расспрашивал его о Советской России.

Итальянец, слушая Мостовского, кивал головой, как бы одобряя рассказы о закрытых церквах и монастырях, об огромных земельных угодьях, забранных Советским государством у Синода.

Его черные глаза с печалью смотрели на старого коммуниста, и Михаил Сидорович сердито спрашивал:

— Vous me comprenez? [Вы меня понимаете? (фр.)]

Гарди улыбался своей обычной, житейской улыбкой, той, с которой говорил о рагу и о соусе из помидоров.

— Je comprends tout ce que vous dites, je ne comprends pas seulement, pourquoi vous dites cela [я понимаю все, что вы говорите, я не понимаю только, почему вы это говорите (фр.)].

Находившиеся в особом блоке русские военнопленные не были освобождены от работ, и поэтому Мостовской виделся и разговаривал с ними лишь в поздние вечерние и ночные часы. На работу не ходили генерал Гудзь и бригадный комиссар Осипов.

Частым собеседником Мостовского был странный, неопределенного возраста человек — Иконников-Морж. Спал он на худшем месте во всем бараке — у входной двери, где его обдавало холодным сквозняком и где одно время стоял огромный ушастый чан с гремящей крышкой — параша.

Русские заключенные называли Иконникова «старик-парашютист», считали его юродивым и относились к нему с брезгливой жалостью. Он обладал невероятной выносливостью, той, которая отличает лишь безумцев и идиотов. Он никогда не простужался, хотя, ложась спать, не снимал с себя промокшей под осенним дождем одежды. Казалось, что таким звонким и ясным голосом может действительно говорить лишь безумный.

Познакомился он с Мостовским таким образом, — Иконников-Морж подошел к Мостовскому и молча долго всматривался ему в лицо.

— Что скажет доброго товарищ? — спросил Михаил Сидорович и усмехнулся, когда Иконников нараспев произнес:

— Сказать, доброе? А что есть добро?

Слова эти вдруг перенесли Михаила Сидоровича в пору детства, когда приезжавший из семинарии старший брат заводил с отцом спор о богословских предметах.

— Вопрос с седой бородкой, — сказал Мостовской, — о нем еще думали буддисты и первые христиане. Да и марксисты немало потрудились над его разрешением.

— И решили? — с интонацией, рассмешившей Мостовского, спросил Иконников.

— Вот Красная Армия, — сказал Мостовской, — сейчас решает его. А в тоне вашем, простите, содержится некий елей, нечто этакое, не то поповское, не то толстовское.

— Иначе не может быть, — сказал Иконников, — ведь я был толстовцем.

— Вот так фунт, — сказал Михаил Сидорович. Странный человек заинтересовал его.

— Видите ли, — сказал Иконников, — я убежден, что гонения, которые большевики проводили после революции против церкви, были полезны для христианской идеи, ведь церковь пришла в жалкое состояние перед революцией.

Михаил Сидорович добродушно сказал:

— Да вы прямо диалектик. Вот и мне пришлось увидеть евангельское чудо на старости лет.

— Нет, — хмуро проговорил Иконников. — Ведь для вас цель ваша оправдывает средства, а средства ваши безжалостны. Во мне вы не видите чуда — я не диалектик.

— Так, — сказал, внезапно раздражаясь, Мостовской, — чем же, однако, могу вам служить?

Иконников, стоя в позе военного, принявшего положение «смирно», сказал:

— Не смейтесь надо мной! — горестный голос его прозвучал трагично. — Я не ради шуток подошел к вам. Пятнадцатого сентября прошлого года я видел казнь двадцати тысяч евреев — женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что его нет. В сегодняшнем мраке я вижу вашу силу, она борется со страшным злом…

— Ну что ж, — сказал Михаил Сидорович, — поговорим.

Иконников работал на плантаже, в болотистой части прилагерных земель, где прокладывалась система огромных бетонированных труб для отвода реки и грязных ручейков, заболачивающих низменность. Рабочих на этом участке называли «Moorsoldaten», обычно сюда попадали люди, пользовавшиеся нерасположением начальства.

Руки Иконникова были маленькие, с тонкими пальцами, с детскими ногтями. Он возвращался с работы замазанный глиной, мокрый, подходил к нарам Мостовского и спрашивал:

— Разрешите посидеть возле вас?..

Он садился и улыбался, не глядя на собеседника, проводил рукой по лбу. Лоб у него был какой-то удивительный, — не очень большой, выпуклый, светлый, такой светлый, точно существовал отдельно от грязных ушей и рук с обломанными ногтями, темно-коричневой шеи.

Советским военнопленным, людям с простой биографией, он казался человеком неясным и темным.

Предки Иконникова со времен Петра Великого были из рода в род священниками. Лишь последнее поколение Иконниковых пошло другой дорогой, все братья Иконникова по желанию отца получили светское образование.

Иконников учился в Петербургском технологическом институте, но увлекся толстовством, ушел с последнего курса и отправился на север Пермской губернии народным учителем. Он прожил в деревне около восьми лет, а затем перебрался на юг, в Одессу, поступил на грузовой пароход слесарем в машинное отделение, побывал в Индии, в Японии, жил в Сиднее. После революции он вернулся в Россию, вступил в крестьянскую земледельческую коммуну. Эта была его давняя мечта, он верил, что сельскохозяйственный коммунистический труд приведет к Царству Божьему на земле.

Во время всеобщей коллективизации он увидел эшелоны, набитые семьями раскулаченных. Он видел, как падали в снег изможденные люди и уже не вставали. Он видел «закрытые», вымершие деревни с заколоченными окнами и дверями. Он видел арестованную крестьянку, оборванную женщину с жилистой шеей, с трудовыми, темными руками, на которую с ужасом смотрели конвоиры: она съела, обезумев от голода, своих двоих детей.

В эту пору он, не покидая коммуны, стал проповедовать Евангелие, молить Бога о спасении гибнущих. Кончилось дело тем, что его посадили, но оказалось, что бедствия тридцатых годов помутили его разум. После года принудительного лечения в тюремной психиатрической больнице он вышел на волю и поселился в Белоруссии у старшего брата, профессора-биолога, устроился с его помощью на работу в технической библиотеке. Но мрачные события произвели на него чрезвычайное впечатление.

Когда началась война и немцы захватили Белоруссию, Иконников увидел муки военнопленных, казни евреев в городах и местечках Белоруссии. Он вновь впал в какое-то истерическое состояние и стал умолять знакомых и незнакомых людей прятать евреев, сам пытался спасать еврейских детей и женщин. На него вскоре донесли, и, каким-то чудом избегнув виселицы, он попал в лагерь.

В голове оборванного и грязного «парашютиста» царил хаос, он утверждал нелепые и комичные категории надклассовой морали.

— Там, где есть насилие, — объяснял Иконников Мостовскому, — царит горе и льется кровь. Я видел великие страдания крестьянства, а коллективизация шла во имя добра. Я не верю в добро, я верю в доброту.

— Будем, следуя вашему совету, ужасаться, что во имя добра вздернут Гитлера и Гиммлера. Ужасайтесь уж без меня, — отвечал Михаил Сидорович.

— Спросите Гитлера, — сказал Иконников, — и он вам объяснит, что и этот лагерь ради добра.

Мостовскому казалось, что во время спора с Иконниковым работа его логики становится похожа на бессмысленные усилия ножа, борющегося с медузой.

— Мир не поднялся выше истины, высказанной сирийским христианином, жившим в шестом веке, — повторял Иконников, — «Осуди грех и прости грешника».

В бараке находился еще один русский старик — Чернецов. Он был одноглазым. Охранник разбил ему искусственный, стеклянный глаз, и пустая красная глазница страшно выглядела на его бледном лице. Разговаривая, он прикрывал зияющую пустую глазницу ладонью.

Это был меньшевик, бежавший из Советской России в 1921 году. Двадцать лет он прожил в Париже, работал бухгалтером в банке. Попал он в лагерь за призыв к служащим банка саботировать распоряжения новой немецкой администрации. Мостовской старался с ним не сталкиваться.

Одноглазого меньшевика, видимо, тревожила популярность Мостовского, — и солдат-испанец, и норвежец, владелец писчебумажной лавки, и адвокат-бельгиец тянулись к старому большевику, расспрашивали его.

Однажды к Мостовскому на нары сел верховодивший среди русских военнопленных майор Ершов, — немного привалившись к Мостовскому и положив руку ему на плечо, он быстро и горячо говорил.

Мостовской внезапно оглянулся, — с дальних нар смотрел на них Чернецов. Мостовскому подумалось, что выражение тоски в его зрячем глазу страшней, чем красная зиявшая яма на месте выбитого глаза.

«Да, брат, невесело тебе», — подумал Мостовской и не испытал злорадства.

Не случай, конечно, а закон определил, что Ершов всем всегда нужен. «Где Ершов? Ерша не видели? Товарищ Ершов! Майор Ершов! Ершов сказал… Спроси Ершова…» К нему приходят из других бараков, вокруг его нар всегда движение.

Михаил Сидорович окрестил Ершова: властитель дум. Были властители дум шестидесятники, были — восьмидесятники. Были народники, был да сплыл Михайловский. И в гитлеровском концлагере есть свой властитель дум! Одиночество одноглазого казалось в этом лагере трагическим символом.

Десятки лет прошли с поры, когда Михаил Сидорович впервые сидел в царской тюрьме, — даже век был тогда другой — девятнадцатый.

Сейчас он вспоминал о том, как обижался на недоверие некоторых руководителей партии к его способности вести практическую работу. Он чувствовал себя сильным, он каждый день видел, как веско было его слово для генерала Гудзя, и для бригадного комиссара Осипова, и для всегда подавленного и печального майора Кириллова.

До войны его утешало, что, удаленный от практики, он меньше соприкасается со всем тем, что вызывало его протест и несогласие, — и единовластие Сталина в партии, и кровавые процессы оппозиции, и недостаточное уважение к старой партийной гвардии. Он мучительно переживал казнь Бухарина, которого хорошо знал и очень любил. Но он знал, что, противопоставив себя партии в любом из этих вопросов, он, помимо своей воли, окажется противопоставлен ленинскому делу, которому отдал жизнь. Иногда его мучили сомнения, — может быть, по слабости, по трусости молчит он и не выступает против того, с чем не согласен. Ведь многое в довоенной жизни было ужасно! Он часто вспоминал покойного Луначарского, — как хотелось ему вновь увидеть его, с Анатолием Васильевичем так легко было говорить, так быстро, с полуслова, понимали они друг друга.

Теперь, в страшном немецком лагере, он чувствовал себя уверенным и крепким. Лишь одно томящее ощущение не оставляло его. Он и в лагере не мог вернуть молодого, ясного и круглого чувства: свой среди своих, чужой среди чужих.

Тут дело было не в том, что однажды английский офицер спросил его, не мешало ли ему заниматься философской наукой то, что в России запрещено высказывать антимарксистские взгляды.

— Кому-нибудь, может быть, это и мешает. А мне, марксисту, не мешает, ответил Михаил Сидорович.

— Я задал этот вопрос, именно имея в виду, что вы старый марксист, сказал англичанин. И хотя Мостовской поморщился от болезненного чувства, вызванного этими словами, он сумел ответить англичанину.

Тут дело было не в том, что такие люди, как Осипов, Гудзь, Ершов, иногда тяготили его, хотя они были кровно близки ему. Беда была в том, что многое в его собственной душе стало для него чужим. Случалось, в мирные времена он, радуясь, встречался со старым другом, а в конце встречи видел в нем чужого.

Но как поступить, когда чуждое сегодняшнему дню жило в нем самом, было частью его самого… С собой ведь не порвешь, не перестанешь встречаться.

При разговорах с Иконниковым он раздражался, бывал груб, насмешлив, обзывал его тюрей, размазней, киселем, шляпой. Но, насмехаясь над ним, он в то же время скучал, когда долго не видел его.

В этом было главное изменение между его тюремными годами в молодости и нынешним временем.

В молодую пору в друзьях и единомышленниках все было близко, понятно. Каждая мысль, каждый взгляд врага были чужды, дики.

А теперь вдруг он узнавал в мыслях чужого то, что было дорого ему десятки лет назад, а чужое иногда непонятным образом проявлялось в мыслях и словах друзей.

«Это, должно быть, оттого, что я слишком долго живу на свете», — думал Мостовской.

5

Американский полковник жил в отдельном боксе особого барака. Ему разрешали свободно выходить из барака в вечернее время, кормили особым обедом. Говорили, что по его поводу был сделан запрос из Швеции, президент Рузвельт просил о нем через шведского короля.

Полковник однажды отнес плитку шоколада больному русскому майору Никонову. Его в особом бараке интересовали больше, всего русские военнопленные. Он пытался заводить с русскими разговор о немецкой тактике и о причинах неудач первого года войны.

Он часто заговаривал с Ершовым и, глядя в умные, одновременно серьезные и веселые глаза русского майора, забывал, что тот не понимает по-английски.

Ему казалось странным, как же не понимает его человек с таким умным лицом, да еще не понимает разговора о предметах, которые сильно волнуют обоих.

— Неужели вы ни черта не понимаете? — огорченно спрашивал он.

Ершов по-русски отвечал ему:

— Наш уважаемый сержант владел всеми языками, кроме иностранных.

Но все же на языке, состоящем из улыбок, взглядов, похлопываний по спине и десятка-полутора исковерканных русских, немецких, английских и французских слов, разговаривали о товариществе, сочувствии, помощи, о любви к дому, женам, детям — лагерные русские люди с людьми десятков разноязычных национальностей.

«Камрад, гут, брот, зупэ, киндер, сигарет, арбайт» да еще с дюжину немецких слов, рожденных в лагерях: ревир, блокэльтерсте, капо, фернихтунгслагер, аппель, аппельплац, вахраум, флюгпункт, лагершуце, хватало, чтобы выразить особо важное в простой и запутанной жизни лагерных людей.

Были и русские слова — ребята, табачок, товарищ, — которыми пользовались заключенные многих национальностей. А русское слово «доходяга», определявшее состояние близкого к смерти лагерника, стало общим для всех, завоевало все 56 лагерных национальностей.

С набором в десяток-полтора слов великий немецкий народ вторгся в города и деревни, населенные великим русским народом, и миллионы русских деревенских баб, стариков, детей и миллионы немецких солдат объяснялись словами — «матка, пан, руки виерх, курка, яйка, капут». Ничего доброго из этого объяснения не получалось. Но великому немецкому народу хватало этих слов для того дела, которое он совершал в России.

Но так же ничего хорошего не получалось из того, что Чернецов пытался заговаривать с советскими военнопленными, — хотя он за двадцать лет эмиграции не забыл русского языка, а превосходно владел русской речью. Он не мог понять советских военнопленных, они чуждались его.

И так же не могли договориться советские военнопленные, — одни, готовые умереть, но не изменить, другие, помышлявшие вступить во власовские войска. Чем больше говорили они и спорили, тем меньше понимали они друг друга. А потом уже они молчали, полные ненависти и презрения друг к другу.

В этом мычании немых и в речах слепых, в этом густом смешении людей, объединенных ужасом, надеждой и горем, в непонимании, ненависти людей, говорящих на одном языке, трагически выражалось одно из бедствий двадцатого века.

6

В день, когда высыпал снег, вечерние разговоры русских военнопленных были особенно печальны.

Даже полковник Златокрылец и бригадный комиссар Осипов, всегда собранные, полные душевной силы, стали угрюмы и молчаливы. Тоска подмяла всех.

Артиллерист майор Кириллов сидел на нарах Мостовского, опустив плечи, и тихонько покачивал головой. Казалось, не только темные глаза, но все огромное его тело было полно тоской.

Подобное выражение глаз бывает у безнадежных раковых больных, — глядя в такие глаза, даже самые близкие люди, сострадая, думают: скорей бы ты умер.

Желтолицый и вездесущий Котиков, указывая на Кириллова, шепотом сказал Осипову:

— Либо повесится, либо к власовцам метнется.

Мостовской, потирая седые щетинистые щеки, проговорил:

— Слушайте меня, казачки. А ведь, право, хорошо. Неужели не понимаете? Каждый день жизни государства, созданного Лениным, невыносим для фашизма. У него нет выбора, — либо сожрать нас, уничтожить, либо самому погибнуть. Ведь в ненависти к нам фашизма проверка правильности дела Ленина. Еще одна, и нешуточная. Поймите вы, чем больше к нам ненависть фашистов, тем уверенней мы должны быть в своей правоте. И мы осилим.

Он резко повернулся к Кириллову, сказал:

— Ну что ж это вы, а? Помните у Горького, когда он ходил по тюремному двору, какой-то грузин кричал: «Что ты ходишь таким курицам, ходы голова вверх!»

Все рассмеялись.

— Верно, верно, давайте головы вверх, — сказал Мостовской. — Вы подумайте, — огромное, великое Советское государство защищает коммунистическую идею! Пусть Гитлер справится с ним и с ней. Сталинград стоит, держится. Казалось иногда перед войной, — не слишком ли круто, не слишком ли жестоко закрутили мы гайки? Но уж, действительно, и слепым теперь видно, — цель оправдала средства.

— Да, гайки подкрутили у нас крепко. Это вы верно сказали, — проговорил Ершов.

— Мало подкрутили, — сказал генерал Гудзь. — Еще крепче надо бы, тогда б до Волги не дошел.

— Не нам Сталина учить, — сказал Осипов.

— Ну вот, — сказал Мостовской. — А если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, тут уж ничего не попишешь. Не об этом нам надо думать.

— А о чем? — громко спросил Ершов.

Сидевшие переглянулись, оглянулись, помолчали.

— Эх, Кириллов, Кириллов, — сказал вдруг Ершов. — Верно наш отец сказал: мы радоваться должны, что фашисты нас ненавидят. Мы их, они нас. Понимаешь? А ты подумай, — попасть к своим в лагерь, свой к своим. Вот где беда. А тут что! Мы люди крепкие, еще дадим немцу жизни.

7

Весь день у командования 62-й армии не было связи с частями. Вышли из строя многие штабные радиоприемники; проволочная связь повсеместно нарушилась.

Бывали минуты, когда люди, глядя на текучую, покрытую мелкой волной Волгу, ощущали реку как неподвижность, у берега которой зыбилась трепещущая земля. Сотни советских тяжелых орудий вели огонь из Заволжья. Над немецким расположением у южного склона Мамаева кургана вздымались комья земли и глины.

Клубящиеся земляные облака, проходя сквозь дивное, незримое сито, созданное силой тяготения, образовывали рассев, — тяжелые глыбы, комки рушились на землю, а легкая взвесь подымалась в небо.

По нескольку раз на день оглушенные, с воспаленными глазами красноармейцы встречали немецкие танки и пехоту.

Для командования, оторванного от войск, день казался томительно длинным.

Чем только не пытались Чуйков, Крылов и Гуров заполнить этот день, создавали видимость дела, писали письма, спорили о возможных передвижениях противника, шутили, и водку пили с закуской и без закуски, и молчали, прислушиваясь к грому бомбежки. Железный вихрь выл вокруг блиндажа, косил все живое, на миг подымавшее голову над поверхностью земли. Штаб был парализован.

— Давайте в подкидного сыграем, — сказал Чуйков и отодвинул в угол стола объемистую пепельницу, полную окурков.

Даже начальнику штаба армии Крылову изменило спокойствие. Постукивая пальцем по столу, он сказал:

— Нет хуже положения — вот так ждать, как бы не схарчили.

Чуйков раздал карты, объявил: «Черва козырь», потом вдруг смешал колоду, проговорил:

— Сидим, как зайчишки, и играем в картишки. Нет, не могу!

Он сидел задумавшись. Лицо его казалось ужасным, такое выражение ненависти и муки отразилось на нем.

Гуров, словно предугадывая свою судьбу, задумчиво повторил:

— Да, после такого денька можно от разрыва сердца умереть.

Потом он рассмеялся, сказал:

— В дивизии днем в уборную выйти — страшное, немыслимое дело! Мне рассказывали: начальник штаба у Людникова плюхнулся в блиндаж, крикнул: «Ура, ребята, я посрал!» Поглядел, а в блиндаже докторша сидит, в которую он влюблен.

С темнотой налеты немецкой авиации прекратились. Вероятно, человек, попавший ночью на сталинградский берег, подавленный грохотом и треском, вообразил бы, что недобрая судьба привела его в Сталинград в час решающей атаки, но для военных старожилов это было время бритья, постирушек, писания писем, время, когда фронтовые слесари, токари, паяльщики, часовщики мастерили зажигалки, мундштуки, светильники из снарядных гильз с фитилями из шинельного сукна, чинили ходики.

Мерцающий огонь разрывов освещал береговой откос, развалины города, нефтяные баки, заводские трубы, и в этих коротких вспышках побережье и город казались зловещими и угрюмыми.

В темноте ожил армейский узел связи, затрещали пишущие машинки, размножающие копии боевых донесений, зажужжали движки, затарахтела морзянка, и телефонисты перекликались по линиям, — подключали в сеть командные пункты дивизий, полков, батарей, рот… Степенно покашливали прибывшие в армейский штаб связные, докладывали оперативным дежурным офицеры связи.

Заспешили на доклад к Чуйкову и Крылову старик Пожарский, командующий артиллерией армии, и начальник смертных переправ инженерный генерал Ткаченко, и новосел в зеленой солдатской шинельке, командир сибирской дивизии Гуртьев, и сталинградский старожил подполковник Батюк, стоявший со своей дивизией под Мамаевым курганом. Зазвучали в политдонесениях члену Военного совета армии Гурову знаменитые сталинградские имена — минометчика Бездидько, снайперов Василия Зайцева и Анатолия Чехова, сержанта Павлова, и рядом с ними назывались имена людей, впервые произнесенные в Сталинграде, — Шонина, Власова, Брысина, которым первый их сталинградский день принес военную славу. А на переднем крае сдавали почтальонам равнобедренные бумажные треугольники — «лети, листок, с запада на восток… лети с приветом, вернись с ответом… добрый день, а может быть, и вечер…» На переднем крае хоронили погибших, и убитые проводили первую ночь своего вечного сна рядом с блиндажами и укрытиями, где товарищи их писали письма, брились, ели хлеб, пили чай, мылись в самодельных банях.

8

Пришли самые тяжелые дни защитников Сталинграда.

В неразберихе городского сражения, атак и контратак, в борьбе за «Дом специалиста», за мельницу, здание Госбанка, в борьбе за подвалы, дворы, площади стал несомненен перевес немецких сил.

Немецкий клин, вколоченный в южной части Сталинграда у сада Лапшиных, Купоросной Балки и Ельшанки, ширился, и немецкие пулеметчики, укрывшись у самой воды, обстреливали левый берег Волги южней Красной Слободы. Оперативщики каждый день отмечали на картах линию фронта, видели, как неуклонно наползали синие отметины и все таяла, утончалась полоса между красной чертой советской обороны и голубизной Волги.

Инициатива, душа войны, в эти дни была в руках у немцев. Они ползли и ползли вперед, и вся ярость советских контратак не могла остановить их медленного, но отвратительно несомненного движения.

А в небе от восхода до заката ныли немецкие пикировщики, долбили горестную землю фугасными бомбами. И в сотнях голов жила колючая, жестокая мысль о том, что же будет завтра, через неделю, когда полоска советской обороны превратится в нитку, порвется, искрошенная железными зубами немецкого наступления.

9

Поздно ночью генерал Крылов прилег в своем блиндаже на койку. В висках ломило, покалывало в горле от десятков выкуренных папирос. Крылов провел языком по сухому небу и повернулся к стене. Дремота смешала в памяти Крылова севастопольские и одесские бои, крик штурмующей румынской пехоты, мощенные камнем, поросшие плющом одесские дворы и матросскую красоту Севастополя.

Ему померещилось, что он вновь на командном пункте в Севастополе, и в сонном тумане поблескивали стекла пенсне генерала Петрова; сверкнувшее стекло заблестело тысячами осколков, и уже колыхалось море, и серая пыль от расколотого немецкими снарядами скального камня поплыла над головами моряков и солдат, встала над Сапун-горой.

Послышался бездушный плеск волны о борт катера и грубый голос моряка-подводника: «Прыгай!». Казалось, что прыгнул он в волну, но нога тотчас коснулась корпуса подводной лодки… И последний взгляд на Севастополь, на звезды в небе, на береговые пожары…

Крылов заснул. Во сне продолжалась власть войны. Подводная лодка уходила из. Севастополя в Новороссийск… Он поджимал затекшие ноги, грудь и спина взмокли от пота, шум двигателя бил в виски. И вдруг двигатель замер — лодка мягко легла на дно. Духота стала невыносима, давил металлический свод, деленный на квадраты пунктиром клепки…

Он услышал многоголосый рев, плеск, — взорвалась глубинная бомба, вода ударила, сбросила его с койки. Крылов открыл глаза: кругом был огонь, мимо распахнутой двери блиндажа бежал к Волге поток пламени, слышались крики людей, стрекотание автоматов.

— Шинелью, шинелью голову закрой! — закричал Крылову незнакомый красноармеец, протягивая шинель. Но Крылов, отстраняя красноармейца, закричал:

— Где командующий?

Вдруг он понял: немцы подожгли нефтебаки, и горящая нефть хлынула к Волге.

Казалось, не было уже возможности выбраться живым из этого текучего огня. Огонь гудел, с треском отрываясь от нефти, заполнявшей ямы и воронки, хлеставшей по ходам сообщения. Земля, глина, камень, пропитываясь нефтью, начинали дымить. Нефть вываливалась черными, глянцевитыми струями из прошитых зажигательными пулями хранилищ, и казалось, это разворачиваются огромные рулоны огня и дыма, укупоренные в цистернах.

Жизнь, которая торжествовала на земле сотни миллионов лет тому назад, грубая и страшная жизнь первобытных чудовищ, вырвалась из могильных толщ, вновь ревела, топча ножищами, выла, жадно жрала все вокруг себя. Огонь подымался на много сотен метров вверх, унося облака горючего пара, которые взрывоподобно вспыхивали высоко в небе. Масса пламени была так велика, что воздушный вихрь не успевал подавать к горящим углеродистым молекулам кислород, и плотный колышущийся черный свод отделил осеннее звездное небо от горевшей земли. Жутко было смотреть снизу на эту струящуюся, жирную и черную твердь.

Огненные и дымовые столбы, стремясь вверх, то принимали мгновеньями очертания живых, охваченных отчаянием и яростью существ, то казались дрожащими тополями, трепещущими осинами. Черное и красное кружилось в лоскутах огня подобно слившимся в пляске черным и рыжим растрепанным девкам.

Горящая нефть плоско расплывалась по воде и, подхваченная течением, шипела, дымила, затравленно извивалась.

Удивительно, что в эти минуты уже многие бойцы знали, как можно пробраться к берегу. Они кричали: «Сюда, сюда беги, вот по этой тропке!»; некоторые люди успели два-три раза подняться к пылавшим блиндажам, помогали штабным добираться до выступа на берегу, где в огненной развилке упершихся в Волгу нефтяных потоков стояла кучка спасшихся.

Люди в ватниках помогли спуститься к берегу командующему армией и офицерам штаба. Эти люди на руках вынесли из огня генерала Крылова, которого уже считали погибшим, и, поморгав обгоревшими ресницами, вновь продирались сквозь чащу красного шиповника к штабным блиндажам.

До утра простояли на маленьком выступе земли у самой Волги работники штаба 62-й армии. Прикрывая лицо от раскаленного воздуха, сбивая с одежды искры, они оглядывались на командующего армией. Он был одет в красноармейскую шинель внакидку, из-под фуражки выбивались на лоб волосы. Нахмуренный, угрюмый, он казался спокойным и задумчивым.

Гуров сказал, оглядывая стоящих:

— И в огне мы, оказывается, не горим… — и пощупал горячие пуговицы шинели.

— Эй, боец с лопатой, — крикнул начальник инженерной службы генерал Ткаченко, — прокопайте скоренько тут канавку, а то еще потечет огонь с той горки!

Он сказал Крылову:

— Все смешалось, товарищ генерал, огонь течет, как вода, а Волга огнем жжет. Счастье, что сильного ветра нет, а то попалило бы нас всех.

Когда ветерок набегал с Волги, тяжеловесный шатер пожара колыхался, клонился, и люди шарахались от обжигающего пламени.

Некоторые, подходя к берегу, смачивали водой сапоги, и она испарялась с горячих голенищ. Одни молчали, упершись взором в землю, другие все озирались, третьи, превозмогая напряжение, шутили: «Здесь и спичек не надо, можно прикурить и от Волги, и от ветерка», четвертые ощупывали себя, покачивали головой, ощущая жар металлических пряжек на ремнях.

Послышалось несколько взрывов, это рвались в блиндажах батальона охраны штаба ручные гранаты. Потом затрещали патроны в пулеметных лентах. Просвистела сквозь огонь немецкая мина и взорвалась далеко в Волге. Мелькали сквозь дым далекие фигуры людей на берегу, — видимо, кто-то пытался отвести огонь от командного пункта, а через миг вновь все исчезало в дыму и огне.

Крылов, вглядываясь в льющийся вокруг огонь, уж не вспоминал, не сравнивал… Не вздумали ли немцы приноровить к пожару наступление? Немцы не знают, в каком положении находится командование армии, вчерашний пленный не верил, что штаб армии находится на правом берегу… Очевидно, частная операция, значит, есть шансы дожить до утра. Только бы не поднялся ветер.

Он оглянулся на стоящего рядом Чуйкова, тот всматривался в гудевший пожар; лицо его, испачканное копотью, казалось раскаленным, медным. Он снял фуражку, провел рукой по волосам и стал похож на потного деревенского кузнеца; искры прыгали над его курчавой головой. Вот он поглядел вверх на шумный огненный купол, оглянулся на Волгу, где среди змеящихся огней проступали прорывы тьмы. Крылову подумалось, что командарм напряженно решает те же вопросы, что тревожили его: начнут ли немцы ночью большое наступление… Где разместить штаб, если придется дожить до утра…

Чуйков, почувствовав взгляд начальника штаба, улыбнулся ему и сказал, обведя рукой широкий круг повыше головы:

— Красиво, здорово, черт, а?

Пламя пожара хорошо было видно из Красного Сада, в Заволжье, где располагался штаб Сталинградского фронта. Начальник штаба генерал-лейтенант Захаров, получив первое сообщение о пожаре, доложил об этом Еременко, и командующий попросил Захарова лично пойти на узел связи и переговорить с Чуйковым. Захаров, шумно дыша, торопливо шел по тропинке. Адъютант, светя фонариком, время от времени произносил: «Осторожно, товарищ генерал», — и отводил рукой нависавшие над тропинкой ветви яблонь. Далекое зарево освещало стволы деревьев, ложилось розовыми пятнами на землю. Этот неясный свет наполнял душу тревогой. Тишина, стоявшая вокруг, нарушаемая лишь негромкими окликами часовых, придавала какую-то особо томящую силу немому бледному огню.

На узле связи дежурная, глядя на тяжело дышавшего Захарова, сказала, что с Чуйковым нет связи — ни телефонной, ни телеграфной, ни беспроволочной…

— С дивизиями? — отрывисто спросил Захаров.

— Только что, товарищ генерал-лейтенант, была связь с Батюком.

— Давайте, живо!

Дежурная, боясь глядеть на Захарова и уже уверенная, что тяжелый и раздражительный характер генерала сейчас разыграется, вдруг радостно сказала:

— Есть, пожалуйста, товарищ генерал, — и протянула трубку Захарову.

С Захаровым говорил начальник штаба дивизии. Он, как и девушка-связистка, оробел, услыша тяжелое дыхание и властный голос начальника штаба фронта.

— Что там у вас происходит, докладывайте. Есть связь с Чуйковым?

Начальник штаба дивизии доложил о пожаре на нефтебаках, о том, что огненный вал обрушился на командный пункт штаба армии, что у дивизии нет связи с командармом, что, видимо, не все там погибли, так как через огонь и дым видны люди, стоящие на берегу, но ни с суши, ни с Волги на лодке к ним подобраться нельзя — Волга горит. Батюк ушел берегом с ротой охраны штаба на пожар, чтобы попытаться отвести огненный поток и помочь выбраться из огня людям, стоящим на берегу.

Захаров, выслушав начальника штаба, проговорил:

— Передайте Чуйкову, если он жив, передайте Чуйкову… — и замолчал.

Девушка-связистка, удивленная длинной паузой и ожидая раската хриплого генеральского голоса, опасливо поглядела на Захарова, — он стоял, приложив платок к глазам.

В эту ночь сорок штабных командиров погибли среди огня в обрушившихся блиндажах.

10

Крымов попал в Сталинград вскоре после пожара нефтехранилищ.

Чуйков разместил новый командный пункт армии под волжским откосом, в расположении стрелкового полка, входившего в состав дивизии Батюка. Чуйков посетил блиндаж командира полка капитана Михайлова и, осмотрев многонакатную просторную землянку, удовлетворенно кивнул. Глядя на огорченное лицо рыжего, веснушчатого капитана, командарм весело сказал ему:

— Не по чину, товарищ капитан, построили себе блиндаж.

Штаб полка, прихватив свою нехитрую мебель, переместился на несколько десятков метров по течению Волги, — там рыжий Михайлов, в свою очередь, решительно потеснил командира своего батальона.

Командир батальона, оставшись без квартиры, не стал трогать командиров своих рот (уж очень тесно жили), а велел выкопать себе новую землянку на самом плоскогорье.

Когда Крымов пришел на командный пункт 62-й армии, там в разгаре были саперные работы. Прокладывались ходы сообщения между отделами штаба, улицы и переулочки, соединявшие жителей политотдела, оперативщиков и артиллеристов.

Два раза Крымов видел самого командарма, — он выходил посмотреть на стройку.

Нигде, пожалуй, в мире к строительству жилищ не относились с такой серьезностью, как в Сталинграде. Не для тепла и не в пример потомству строились сталинградские блиндажи. Вероятность встретить рассвет и час обеда грубо зависела от толщины блиндажных накатов, от глубины хода сообщения, от близости отхожего места, от того, заметен ли с воздуха блиндаж.

Когда говорили о человеке, говорили и о его блиндаже.

— Толково сегодня Батюк поработал минометами на Мамаевом кургане… И блиндажик, между прочим, у него: дверь дубовая, толстенная, как в сенате, умный человек…

А случалось, говорили о ком-нибудь так:

— Ну что ж, потеснили его ночью, потерял ключевую позицию, связи с подразделениями не имел. Командный пункт его с воздуха виден, плащ-палатка вместо двери — от мух, можно сказать. Пустой человек, от него, я слышал, жена до войны ушла.

Много разных историй было связано с блиндажами и землянками Сталинграда. И рассказ о том, как в трубу, в которой жил родимцевский штаб, вдруг хлынула вода и вся канцелярия выплыла на берег, и шутники на карте отметили место впадения родимцевского штаба в Волгу. И рассказ о том, как вышибло знаменитые двери в блиндаже у Батюка. И рассказ о том, как Жолудева на тракторном заводе засыпало вместе со штабом в блиндаже.

Сталинградский береговой откос, часто и плотно начиненный блиндажами, напоминал Крымову огромный военный корабль, — по одному борту его лежала Волга, по другому — плотная стена неприятельского огня.

Крымов имел поручение политуправления разобрать склоку, возникшую между командиром и комиссаром стрелкового полка в дивизии Родимцева.

Отправляясь к Родимцеву, он собирался сделать доклад штабным командирам, а затем разобрать и кляузное дело.

Посыльный из политотдела армии подвел его к каменному устью широкой трубы, в которой разместился родимцевский штаб. Часовой доложил о батальонном комиссаре из штаба фронта, и чей-то толстый голос произнес:

— Зови его сюда, а то, верно, с непривычки в штаны наложил.

Крымов зашел под низкий свод и, чувствуя на себе взгляды штабных, представился полнотелому полковому комиссару в солдатском ватнике, сидевшему на консервном ящике.

— А, очень приятно, доклад послушать — дело хорошее, — сказал полковой комиссар. — А то слышали, что и Мануильский и еще кое-кто на левый берег приехали, а к нам в Сталинград не соберутся.

— У меня, кроме того, есть поручение от начальника политуправления, сказал Крымов, — разобрать дело между командиром стрелкового полка и комиссаром.

— Было у нас такое дело, — ответил комиссар. — Вчера его разобрали: на командный пункт полка попала тонная бомба, убито восемнадцать человек, в том числе командир полка и комиссар.

Он проговорил с доверительной простотой:

— Все у них как-то наоборот было, и внешность даже: командир человек простой, крестьянский сын, а комиссар перчатки носил, кольцо на пальце. Теперь лежат оба рядом.

Как человек, умеющий управлять своим и чужим настроением, а не подчиняться настроению, он, резко изменив тон, веселым голосом сказал:

— Когда дивизия наша под Котлубанью стояла, пришлось мне везти к фронту на своей машине московского докладчика, Павла Федоровича Юдина. Член Военного совета мне сказал: «Волос потеряет, голову тебе снесу». Намаялся я с ним. Чуть самолет — сразу в кювет пикировали. Берег. Неохота голову терять. Но и товарищ Юдин берегся, проявлял инициативу.

Люди, прислушивающиеся к их разговору, посмеивались, и Крымов вновь ощутил раздражавший его тон снисходительной насмешливости.

Обычно у Крымова складывались хорошие отношения со строевыми командирами, вполне сносные со штабными, а раздраженные и не всегда искренние со своим же братом политическими работниками. Вот и сейчас комиссар дивизии раздражал его: без году неделя на фронте, а представляется ветераном, наверное, и в партию перед войной вступил, а уж Энгельс его не устраивает.

Но, видимо, и Крымов чем-то раздражал комиссара дивизии.

Это ощущение не оставило Крымова и когда адъютант устраивал ему ночлег, и когда его поили чаем.

Почти в каждой воинской части есть свой особый, отличный от других стиль отношений. В штабе родимцевской дивизии постоянно гордились своим молодым генералом.

После того как Крымов закончил беседу, ему стали задавать вопросы.

Начальник штаба Бельский, сидевший подле Родимцева, спросил:

— Когда же, товарищ докладчик, союзники второй фронт откроют?

Комиссар дивизии, полулежавший на узеньких нарах, прилепленных к каменной обшивке трубы, сел, разгреб руками сено и проговорил:

— Куда спешить. Меня больше интересует, как наше командование действовать собирается.

Крымов недовольно покосился на комиссара, сказал:

— Поскольку ваш комиссар так ставит вопрос, отвечать следует не мне, а генералу.

Все поглядели на Родимцева, и он сказал:

— Высокому человеку здесь не разогнуться. Одно слово — труба. Оборона что ж, в ней нет высшей заслуги. А наступать из этой трубы нельзя. Рады бы, да в трубе резервов не накопишь.

В это время зазвонил телефон. Родимцев взял трубку.

Все люди поглядели на него.

Положив трубку, Родимцев нагнулся к Бельскому и негромко произнес несколько слов. Тот потянулся к телефону, но Родимцев положил руку на телефонный аппарат и сказал:

— К чему? Разве вам не слышно?

Многое было слышно под каменными сводами штольни, освещенной мерцающим дымным светом ламп, сделанных из снарядных гильз. Частые пулеметные очереди грохотали над головой сидевших, как тележки на мосту. Время от времени ударяли разрывы ручных гранат. Звуки в трубе резонировали очень гулко.

Родимцев подзывал к себе то одного, то другого сотрудника штаба, вновь поднес к уху нетерпеливую телефонную трубку.

На мгновенье он поймал взгляд сидевшего неподалеку Крымова и, мило, по-домашнему улыбнувшись, сказал ему:

— Разгулялася волжская погода, товарищ докладчик.

А телефон уж звонил непрерывно. Прислушиваясь к разговору Родимцева, Крымов примерно понимал, что происходило. Заместитель командира дивизии, молодой полковник Борисов, подошел к генералу и, склонившись над ящиком, на котором был разложен план Сталинграда, картинно, резко провел жирную синюю черту по перпендикуляру, рассекающую до самой Волги красный пунктир советской обороны. Борисов выразительно посмотрел на Родимцева темными глазами. Родимцев вдруг встал, увидя идущего к нему из полумрака человека в плащ-палатке.

По походке и выражению лица подошедшего сразу же делалось понятным, откуда он явился, — он был окутан невидимым раскаленным облаком, казалось, что при быстрых движениях не плащ-палатка шуршит, а потрескивает электричество, которым насыщен этот человек.

— Товарищ генерал, — жалуясь, закричал он, — потеснил меня, собака, в овраг залез, прет к Волге. Надо усилить меня.

— Задержите противника сами любой ценой. Резервов у меня нет, — сказал Родимцев.

— Задержать любой ценой, — ответил человек в плащ-палатке, и всем стало понятно, когда он, повернувшись, пошел к выходу, что он знает цену, которую заплатит.

— Тут рядом? — спросил Крымов и показал на карте извилистую жилу оврага.

Но Родимцев не успел ему ответить. В устье трубы послышались пистолетные выстрелы, мелькнули красные зарницы ручных гранат.

Послышался пронзительный командирский свисток. К Родимцеву кинулся начальник штаба, закричал:

— Товарищ генерал, противник прорвался на ваш командный пункт!..

И вдруг исчез командир дивизии, чуть-чуть игравший своим спокойным голосом, отмечавший цветным карандашиком по карте изменение обстановки. Исчезло ощущение, что война в каменных развалинах и поросших бурьяном оврагах связана с хромированной сталью, катодными лампами, радиоаппаратурой. Человек с тонкими губами озорно крикнул:

— А ну, штаб дивизии! Проверьте личное оружие, взять гранаты — и за мной, отразим противника!

И в его голосе и глазах, быстро, властно скользнувших по Крымову, много было ледяного и жгучего боевого спирта. На миг показалось, — не в опыте, не в знании карты, а в жестокой и безудержной, озорной душе главная сила этого человека!

Через несколько минут офицеры штаба, писаря, связные, телефонисты, неловко и торопливо толкаясь, вываливались из штабной трубы, и впереди, освещенный боевым, мерцающим огнем, легким шагом бежал Родимцев, стремясь к оврагу, откуда раздавались взрывы, выстрелы, крики и брань.

Когда, задохнувшись от бега, Крымов одним из первых добрался до края оврага и поглядел вниз, его содрогнувшееся сердце почувствовало соединенное чувство гадливости, страха, ненависти. На дне расселины мелькали неясные тени, вспыхивали и гасли искры выстрелов, загорался то зеленый, то красный глазок, а в воздухе стоял непрерывный железный свист. Казалось, Крымов заглянул в огромную змеиную нору, где сотни потревоженных ядовитых существ, шипя, сверкая глазами, быстро расползались, шурша среди сухого бурьяна.

И с чувством ярости, отвращения, страха он стал стрелять из винтовки по мелькавшим во тьме вспышкам, по быстрым теням, ползавшим по склонам оврага.

В нескольких десятках метров от него немцы появились на гребне оврага. Частый грохот ручных гранат тряс воздух и землю, — штурмовая немецкая группа стремилась прорваться к устью трубы.

Тени людей, вспышки выстрелов мелькали во мгле, крики, стоны то вспыхивали, то гасли. Казалось, кипит большой черный котел, и Крымов весь, всем телом, всей душой погрузился в это булькающее, пузырящееся кипение и уж не мог мыслить, чувствовать, как мыслил и чувствовал прежде. То казалось, он правит движением захватившею его водоворота, то ощущение гибели охватывало его, и казалось, густая смоляная тьма льется ему в глаза, в ноздри, и уж нет воздуха для дыхания и нет звездного неба над головой, есть лишь мрак, овраг и страшные существа, шуршащие в бурьяне.

Казалось, нет возможности разобраться в том, что происходит, и в то же время силилось очевидное, по-дневному ясное чувство связи с людьми, ползущими по откосу, чувство своей силы, соединенной с силой стреляющих рядом с ним, чувство радости, что где-то рядом находится Родимцев.

Это удивительное чувство, возникшее в ночном бою, где в трех шагах не различишь, кто это рядом — товарищ или готовый убить тебя враг, связывалось со вторым, не менее удивительным и необъяснимым ощущением общего хода боя, тем ощущением, которое давало солдатам возможность судить об истинном соотношении сил в бою, предугадывать ход боя.

11

Ощущение общего исхода боя, рожденное в человеке, отъединенном от других дымом, огнем, оглушенном, часто оказывается более справедливым, чем суждение об исходе боя, вынесенное за штабной картой.

В миг боевого перелома иногда происходит изумительное изменение, когда наступающий и, кажется, достигший своей цели солдат растерянно оглядывается и перестает видеть тех, с кем дружно вместе начинал движение к цели, а противник, который все время был для него единичным, слабым, глупым, становится множественным и потому непреодолимым. В этот ясный для тех, кто переживает его, миг боевого перелома, таинственный и необъяснимый для тех, кто извне пытается предугадать и понять его, происходит душевное изменение в восприятии: лихое, умное «мы» обращается в робкое, хрупкое «я», а неудачливый противник, который воспринимался как единичный предмет охоты, превращается в ужасное и грозное, слитное «они».

Раньше все события боя воспринимались наступающим и успешно преодолевающим сопротивление по отдельности: разрыв снаряда… пулеметная очередь… вот он, этот, за укрытием стреляет, сейчас он побежит, он не может не побежать, так как он один, по отдельности от той своей отдельной пушки, от того своего отдельного пулемета, от того, соседнего ему, стреляющего тоже по отдельности солдата, а я — это мы, я — это вся громадная, идущая в атаку пехота, я — это поддерживающая меня артиллерия, я — это поддерживающие меня танки, я — это ракета, освещающая наше общее боевое дело. И вдруг — я остаюсь один, а все, что было раздельно и потому слабо, сливается в ужасное единство вражеского ружейного, пулеметного, артиллерийского огня, и нет уже силы, которая помогла бы мне преодолеть это единство. Спасение — в моем бегстве, в том, чтобы спрятать мою голову, укрыть плечо, лоб, челюсть.

А во тьме ночи подвергшиеся внезапному удару и поначалу чувствовавшие себя слабыми и отдельными начинают расчленять единство обрушившегося на них неприятеля и ощущать собственное единство, в котором и есть сила победы.

В понимании этого перехода часто и лежит то, что дает право военному делу называться искусством.

В этом ощущении единичности и множественности, в переходе сознания от понятия единичности к понятию множественности не только связь событий при ночных штурмах рот и батальонов, но и знак военных усилий армий и народов.

Есть одно ощущение, которое почти целиком теряется участниками боя, это ощущение времени. Девочка, протанцевавшая на новогоднем балу до утра, не сможет ответить, каково было ее ощущение времени на балу — долгим ли или, наоборот, коротким.

И шлиссельбуржец, отбывший двадцать пять лет заключения, скажет: «Мне кажется, что я провел в крепости вечность, но одновременно мне кажется, что я провел в крепости короткие недели».

У девочки ночь была полна мимолетных событий — взглядов, отрывков музыки, улыбок, прикосновений, — каждое это событие казалось столь стремительным, что не оставляло в сознании ощущения протяженности во времени. Но сумма этих коротких событий породила ощущение большого времени, вместившего всю радость человеческой жизни.

У шлиссельбуржца происходило обратное, — его тюремные двадцать пять лет складывались из томительно длинных отдельных промежутков времени, от утренней поверки до вечерней, от завтрака до обеда. Но сумма этих бедных событий, оказалось, породила новое ощущение, — в сумрачном однообразии смены месяцев и годов время сжалось, сморщилось… Так возникло одновременное ощущение краткости и бесконечности, так возникло сходство этого ощущения в людях новогодней ночи и в людях тюремных десятилетий. В обоих случаях сумма событий порождает одновременное чувство длительности и краткости.

Более сложен процесс деформации ощущения длительности и краткости времени, переживаемый человеком в бою. Здесь дело идет дальше, здесь искажаются, искривляются отдельные, первичные ощущения. В бою секунды растягиваются, а часы сплющиваются. Ощущение длительности связывается с молниеносными событиями — свистом снарядов и авиабомб, вспышками выстрелов и вспышками взрывов.

Ощущение краткости соотносится к событиям протяженным — к движению по вспаханному полю под огнем, к переползанию от укрытия к укрытию. А рукопашный бой происходит вне времени. Здесь неопределенность проявляется и в слагающих, и в результате, здесь деформируются и сумма, и каждое слагаемое.

А слагаемых здесь бесконечное множество.

Ощущение продолжительности боя в целом столь глубоко деформировано, что оно является полной неопределенностью — не связывается ни с длительностью, ни с краткостью.

В хаосе, в котором смешались слепящий свет и слепящая тьма, крики, грохот разрывов, скоропечать автоматов, в хаосе, разодравшем в клочья ощущение времени, с поразительной ясностью Крымов понял: немцы смяты, немцы побиты. Он понял это так же, как и те писаря и связные, что стреляли рядом с ним, — внутренним чувством.

12

Ночь прошла. Среди опаленного бурьяна валялись тела убитых. Безрадостно и угрюмо дышала у берегов тяжелая вода. Тоска охватывала сердца при взгляде на разрытую землю, на пустые коробки выгоревших домов.

Начинался новый день, и война готовилась щедро — по самый край наполнить его дымом, щебенкой, железом, грязными, окровавленными бинтами. А позади были такие же дни. И ничего уже не было в мире, кроме этой вспаханной железом земли, кроме неба в огне.

Крымов сидел на ящике, прислонившись головой к каменной обшивке трубы, и дремал.

Он слушал неясные голоса сотрудников штаба, слышал позвякивание чашек комиссар дивизии и начальник штаба пили чай, переговаривались сонными голосами. Говорили, что захваченный пленный оказался сапером; батальон его был на самолетах переброшен несколько дней назад из Магдебурга. В мозгу Крымова мелькнула картинка из детского учебника — два задастых битюга, подгоняемых погонщиками в остроконечных колпаках, пытаются отодрать присосавшиеся друг к другу полушария. И чувство скуки, которое вызывала в нем в детстве эта картинка, вновь коснулось его.

— Это хорошо, — сказал Бельский, — значит, резервы подобрались.

— Да уж, конечно, хорошо, — согласился Вавилов, — штаб дивизии в контратаку ходит.

И тут Крымов услышал негромкий голос Родимцева:

— Цветочки, цветочки, ягодки на заводах будут.

Казалось, все силы души Крымов истратил в этом ночном бою. Для того чтобы увидеть Родимцева, надо было повернуть голову, но Крымов не повернул головы. «Так пусто, вероятно, себя чувствует колодец, из которого вычерпали всю воду», — подумал он. Он снова задремал, и негромкие голоса, звуки стрельбы и разрывов слились в однотонное гудение.

Но вот новое ощущение вошло в мозг Крымова, и ему померещилось, что он лежит в комнате с закрытыми ставнями и следит за пятном утреннего света на обоях. Пятно доползло до ребра стенного зеркала и раскрылось радугой. Сердце мальчика задрожало, человек с седыми висками, с висящим у пояса тяжелым пистолетом открыл глаза и оглянулся.

Посреди трубы, в старенькой гимнастерке, в пилоточке с зеленой фронтовой звездочкой стоял, склонив голову, музыкант и играл на скрипке.

Вавилов, увидев, что Крымов проснулся, наклонился к нему и сказал:

— Это наш парикмахер, Рубинчик, ба-альшой специалист!

Иногда кто-нибудь бесцеремонно перебивал игру шутливым грубым словом, иногда кто-нибудь, заглушая музыканта, спрашивал «разрешите обратиться?» рапортовал начальнику штаба, постукивала ложечка в жестяной кружке, кто-то протяжно зевнул: «Охо-хо-хохо…» — и стал взбивать сено.

Парикмахер внимательно следил, не мешает ли его игра командирам, готовый в любую минуту прервать ее.

Но почему Ян Кубелик, вспомнившийся Крымову в эти минуты, седой, в черном фраке, отступил, склонившись перед штабным парикмахером? Почему тонкий, дребезжащий голос скрипки, поющий незамысловатую, как мелкий ручеек, песенку, казалось, выражал в эти минуты сильней, чем Бах и Моцарт, всю просторную глубину человеческой души?

Снова, в тысячный раз Крымов ощутил боль одиночества. Женя ушла от него…

Снова с горечью он подумал, что уход Жени выразил всю механику его жизни: он остался, но его не стало. И она ушла.

Снова он подумал, что надо сказать самому себе много страшного, беспощадно жестокого… полно робеть, прикрываться перчаткою…

Музыка, казалось, вызвала в нем понимание времени.

Время — прозрачная среда, в которой возникают, движутся, бесследно исчезают люди… Во времени возникают и исчезают массивы городов. Время приносит их и уносит.

Но в нем возникло совсем особое, другое понимание времени. То понимание, которое говорит: «Мое время… не наше время».

Время втекает в человека и в царство-государство, гнездится в них, и вот время уходит, исчезает, а человек, царство остаются… царство осталось, а его время ушло… человек есть, а время его исчезло. Где оно? Вот человек, он дышит, он мыслит, он плачет, а то единственное, особое, только с ним связанное время ушло, уплыло, утекло. И он остается.

Самое трудное — быть пасынком времени. Нет тяжелее участи пасынка, живущего не в свое время. Пасынков времени распознают сразу — в отделах кадров, в райкомах партии, в армейских политотделах, редакциях, на улице… Время любит лишь тех, кого оно породило, — своих детей, своих героев, своих тружеников. Никогда, никогда не полюбит оно детей ушедшего времени, и женщины не любят героев ушедшего времени, и мачехи не любят чужих детей.

Вот таково время, — все уходит, а оно остается. Все остается, одно время уходит. Как легко, бесшумно уходит время. Вчера еще ты был так уверен, весел, силен: сын времени. А сегодня пришло другое время, но ты еще не понял этого.

Время, растерзанное в бою, возникло из фанерной скрипки парикмахера Рубинчика. Скрипка сообщала одним, что время их пришло, другим, что время их уходит.

«Ушло, ушло», — подумал Крымов.

Он смотрел на спокойное, добродушное, большое лицо комиссара Вавилова. Вавилов прихлебывал из кружки чай, старательно, медленно жевал хлеб с колбаской, его непроницаемые глаза были повернуты к светлевшему в устье трубы пятну света.

Родимцев, зябко поднявши прикрытые шинелью плечи, со спокойным и ясным лицом, внимательно, в упор смотрел на музыканта. Рябоватый седой полковник, начальник артиллерии дивизии, наморщив лоб, отчего лицо его казалось недобрым, смотрел на лежащую перед ним карту, и лишь по грустным милым глазам его видно было, что карты он не видит, слушает. Бельский быстро писал донесение в штаб армии; он, казалось, был занят только делом, но писал он, склонив голову и повернув ухо в сторону скрипача. А поодаль сидели красноармейцы — связные, телефонисты, писаря, и на их изнеможенных лицах, в их глазах было выражение серьезности, какое возникает на лице крестьянина, жующего хлеб.

Вдруг вспомнилась Крымову летняя ночь — большие темные глаза молодой казачки, ее жаркий шепот… Хороша все же жизнь!

Когда скрипач перестал играть, стало слышно тихое журчание, — под деревянным настилом бежала вода, и Крымову показалось, что душа его — вот тот самый невидимый колодец, который стал пуст, сух, а теперь потихоньку вбирает в себя воду.

Полчаса спустя скрипач брил Крымова и со смешащей обычно посетителей парикмахерских преувеличенной серьезностью спрашивал, не беспокоит ли Крымова бритва, щупал ладонью — хорошо ли выбриты крымовские скулы. В угрюмом царстве земли и железа пронзительно странно, нелепо и грустно запахло одеколоном и пудрой.

Родимцев, прищурившись, оглядел попрысканного одеколоном и напудренного Крымова, удовлетворенно кивнул и сказал:

— Что ж, гостя побрил на совесть. Теперь меня давай обработай.

Темные большие глаза скрипача наполнились счастьем. Разглядывая голову Родимцева, он встряхнул беленькую салфеточку и произнес:

— Может быть, височки все-таки подправим, товарищ гвардии генерал-майор?

13

После пожара нефтехранилищ генерал-полковник Еременко собрался к Чуйкову в Сталинград.

Эта опасная поездка не имела никакого практического смысла.

Однако душевная, человеческая необходимость в ней была велика, и Еременко потерял три дня, ожидая переправы.

Спокойно выглядели светлые стены блиндажа в Красном Саду, приятна была тень яблонь во время утренних прогулок командующего.

Далекий грохот и огонь Сталинграда сливались с шумом листвы и с жалобой камыша, и в этом соединении было что-то непередаваемо тяжелое, командующий во время утренних прогулок кряхтел и матерился.

Утром Еременко сообщил Захарову о своем решении отправиться в Сталинград и велел ему принять на себя командование.

Он пошутил с официанткой, расстилавшей скатерть для завтрака, разрешил заместителю начальника штаба слетать на два дня в Саратов, он внял просьбе генерала Труфанова, командовавшего одной из степных армий, и обещал ему побомбить мощный артиллерийский узел румын. «Ладно, ладно, дам тебе дальнобойных самолетов», — сказал он.

Адъютанты гадали, чем вызвано хорошее настроение командующего. Добрые вести от Чуйкова? Благоприятный разговор по телефону ВЧ? Письмо из дому?

Но все такие и подобные известия обычно не проходили мимо адъютантов Москва не вызывала командующего, а вести от Чуйкова не были веселыми.

После завтрака генерал-полковник надел ватник и отправился на прогулку. Шагах в десяти от него шел адъютант Пархоменко. Командующий шел по-обычному неторопливо, несколько раз он почесывал ляжку и поглядывал в сторону Волги.

Еременко подошел к бойцам трудового батальона, рывшим котлован. Это были пожилые люди с темно-коричневыми от загара затылками. Лица их были угрюмы и невеселы. Работали они молча и сердито поглядывали на полнотелого человека в зеленой фуражке, в бездействии стоявшего на краю котлована.

Еременко спросил:

— Скажите-ка, ребята, кто из вас хуже всех работает?

Бойцам трудового батальона вопрос показался подходящим, им надоело махать лопатами. Бойцы все вместе покосились на мужика, вывернувшего карман и ссыпавшего на ладонь махорочную труху и хлебные крошки.

— Да пожалуй, он, — сказали двое и оглянулись на остальных.

— Так, — серьезно произнес Еременко, — значит, этот. Вот самый лядачий.

Боец с достоинством вздохнул, глянул снизу на Еременко серьезными кроткими глазами и, видимо, решив, что вопрошавший интересуется всем этим не для дела, а просто так, для истории либо для пополнения образования, не стал вмешиваться в разговор.

Еременко спросил:

— А кто же из вас лучше всех работает?

И все показали на седого человека; поредевшие волосы не предохраняли его голову от загара, как не предохраняет землю от солнечных лучей чахлая трава.

— Трошников, вот он, — сказал один, — старается очень.

— Привык работать, ничего с собой поделать не может, — подтвердили остальные, как бы извиняясь за Трошникова.

Еременко полез в карман брюк, извлек сверкнувшие на солнце золотые часы и, с трудом нагнувшись, протянул их Трошникову.

Тот, не поняв, глядел на Еременко.

— Бери, это тебе награда, — сказал Еременко.

Продолжая глядеть на Трошникова, он сказал:

— Пархоменко, оформи награждение грамотой.

Он пошел дальше, слыша, как за спиной его загудело от возбужденных голосов, землекопы охали, смеялись невиданной удаче привычного к работе Трошникова.

Два дня ожидал командующий фронтом переправы. Связь с правым берегом в эти дни была почти порвана. Катера, которым удавалось прорваться к Чуйкову, за считанные минуты пути получали по пятьдесят — семьдесят пробоин, подходили к берегу залитые кровью.

Еременко сердился, раздражался.

Начальство на шестьдесят второй переправе, слыша немецкую пальбу, страшилось не бомб и снарядов, а гнева командующего. Еременко казалось, что нерадивые майоры и нерасторопные капитаны виноваты в бесчинствах немецких минометов, пушек и авиации.

Ночью Еременко вышел из землянки и стоял на песчаном холмике близ воды.

Карта войны, лежавшая перед командующим фронтом в блиндаже в Красном Саду, здесь гремела, дымилась, дышала жизнью и смертью.

Казалось, он узнавал огненный пунктир прочерченного его рукой переднего края, узнавал толстые клинья паулюсовских прорывов к Волге, отмеченные его цветными карандашами узлы обороны и места скопления огневых средств. Но, глядя на карту, раскрытую на столе, он чувствовал себя в силе гнуть, двигать линию фронта, он мог заставить взреветь тяжелую артиллерию левобережья. Там чувствовал он себя хозяином, механиком.

Здесь совсем другое чувство охватило его… Зарево над Сталинградом, медленный гром в небе, — все это потрясало своей огромной, не зависящей от командующего страстью и силой.

Среди грохота пальбы и разрывов со стороны заводов доносился чуть слышный протяжный звук: а-а-а-а-а…

В этом протяжном крике поднявшейся в контратаку сталинградской пехоты было нечто не только грозное, но и печальное, тоскливое.

— А-а-а-а-а, — разносилось над Волгой… Боевое «ура», пройдя над холодной ночной водой под звездами осеннего неба, словно теряло горячность страсти, менялось, и в нем вдруг открывалось совсем другое существо, — не задор, не лихость, а печаль души, словно прощающейся со всем дорогим, словно зовущей близких своих проснуться, поднять голову от подушки, послушать в последний раз голос отца, мужа, сына, брата…

Солдатская тоска сжала сердце генерал-полковника.

Война, которую командующий привык толкать, вдруг втянула его в себя, он стоял тут, на сыпучем песке, одинокий солдат, потрясенный огромностью огня и грома, стоял, как стояли тут, на берегу, тысячи и десятки тысяч солдат, чувствовал, что народная война больше, чем его умение, его власть и воля. Может быть, в этом ощущении и было то самое высшее, до чего суждено было подняться генералу Еременко в понимании войны.

Под утро Еременко переправился на правый берег. Предупрежденный по телефону Чуйков подошел к воде, следил за стремительным ходом бронекатера.

Еременко медленно сошел, прогибая своей тяжестью выброшенный на берег трап, неловко ступая по каменистому берегу, подошел к Чуйкову.

— Здравствуй, товарищ Чуйков, — сказал Еременко.

— Здравствуйте, товарищ генерал-полковник, — ответил Чуйков.

— Приехал посмотреть, как вы тут живете. Вроде ты не обгорел при нефтяном пожаре. Такой же лохматый. И не похудел даже. Кормим мы тебя все же неплохо.

— Где ж худеть, сижу день и ночь в блиндаже, — ответил Чуйков, и, так как ему показались обидными слова командующего, что кормят его неплохо, он сказал: — Что же это я гостя принимаю на берегу!

И, действительно, Еременко рассердился, что Чуйков назвал его сталинградским гостем. И когда Чуйков сказал: «Пожалуйте ко мне в хату», Еременко ответил: «Мне и тут хорошо, на свежем воздухе».

В это время заговорила из Заволжья громкоговорительная установка.

Берег был освещен пожарами и ракетами, вспышками взрывов и казался пустынным. Свет то мерк, то разгорался, секундами он вспыхивал с ослепительной белой силой. Еременко всматривался в береговой откос, изрытый ходами сообщения, блиндажами, в громоздившиеся вдоль воды груды камня, они выступали из тьмы и легко и быстро вновь уходили во тьму.

Огромный голос медленно, веско пел:

Пусть ярость благородная вскипает, как волна,

Идет война народная, священная война…

И так как людей на берегу и на откосе не было видно, и так как все кругом — и земля, и Волга, и небо — было освещено пламенем, казалось, что эту медленную песню поет сама война, поет без людей, помимо них катит пудовые слова.

Еременко чувствовал неловкость за свой интерес к открывшейся ему картине: в самом деле, он словно в гости приехал к сталинградскому хозяину. Он сердился, что Чуйков, видимо, понял душевную тревогу, заставившую его переправиться через Волгу, знал, как томился командующий фронтом, гуляя под шелест сухого камыша в Красном Саду.

Еременко стал спрашивать хозяина всей этой огненной беды о маневрировании резервами, о взаимодействии пехоты и артиллерии и о сосредоточении немцев в районе заводов. Он задавал вопросы, и Чуйков отвечал, как и полагается отвечать на вопросы старшего начальника.

Они помолчали. Чуйкову хотелось спросить: «Величайшая в истории оборона, но как же с наступлением все-таки?»

Но он не решился спрашивать, — Еременко подумает, что не хватает у защитников Сталинграда терпения, просят снять тяжесть с плеч.

Вдруг Еременко спросил:

— Твой отец с матерью, кажется, в Тульской области, в деревне живут?

— В Тульской, товарищ командующий.

— Пишет старик тебе?

— Пишет, товарищ командующий. Работает еще.

Они поглядели друг на друга, стекла очков Еременко розовели от огня пожара.

Казалось, вот-вот начнется единственно нужный им обоим разговор о простой сути Сталинграда. Но Еременко сказал: