КОНТЕКСТ. Если какой-то человек дал какому-то другому человеку в зубы, то это деяние (безусловно уголовное) можно оценивать по-разному в зависимости от контекста. К примеру, если ударяемый был в одиночестве и ни на чью поддержку рассчитывать не мог, а ударявший в тот момент был в компании столь же агрессивно настроенных приятелей, то он, вне всякого сомнения, — подонок (каким бы нехорошим человеком ни был пострадавший). Если же встреча происходила один на один, и потерпевший только что оскорбил женщину, то в этом контексте ударение его по зубам выглядит гораздо более благородно.

Так что, очень многое зависит от контекста — т. е. от истории вопроса, от сопутствующих обстоятельств, от мотивов поступков и т. п.

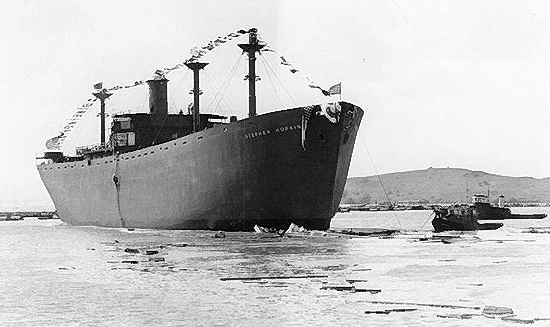

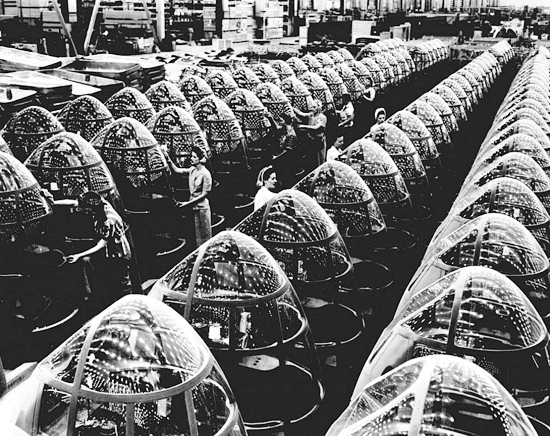

«Либерти» — типовые транспортные суда, cтроившиеся поточным методом для развозки по всему миру американской стратегической продукции.

Каждое судно вмещало 2840 джипов или 440 лёгких или 260 средних танков, 651.000 76-мм или 300.000 105-мм снарядов.

18 верфей, выпуская в 1943 году в среднем по 3 судна в день, построили за время войны 2751 этих транспортных кораблей.

Каждый, кто пожертвовал на оборону больше 2 миллионов долларов, мог назвать судно своим именем.

ВТОРЖЕНИЕ

Франсуа Фюре, французский историк:

«С осени 1939 года страна Сталина стала в Европе предметом почти всеобщей ненависти. Ее ненавидели и старые враги, и старые друзья: первые укрепились в своих чувствах, вторые были обмануты в своих лучших надеждах… И вот вторжение 22 июня 1941 года мгновенно превращает палача в жертву. Советский Союз оказывается в демократическом лагере, бок о бок с Англией, а вскоре и с Соединенными Штатами. В течение нескольких месяцев масштабы немецкого вторжения, свирепость и зверства нацистов, ожесточенность русского сопротивления превратили Советский Союз в страну-мученика и в надежду на освобождение Европы»

Из дневника генерала Франца Гальдера, начальника Генштаба сухопутных войск вермахта, 1941 год:

«Наступление германских войск застало противника врасплох. Военные порядки противника в тактическом отношении не были приспособлены к обороне… Гитлер на совещании вермахта заявил: «Нам недостаточно просто разбить русскую армию и захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ»

«Наступление германских войск застало противника врасплох. Военные порядки противника в тактическом отношении не были приспособлены к обороне… Гитлер на совещании вермахта заявил: «Нам недостаточно просто разбить русскую армию и захватить Ленинград, Москву, Кавказ. Мы должны стереть с лица земли эту страну и уничтожить ее народ»

Георгий Федотов, историк, философ, 1936 год:

«Новый советский патриотизм есть факт, который бессмысленно отрицать. Это есть единственный шанс на бытие России. Если он будет бит, если народ откажется защищать Россию Сталина, как он отказался защищать Россию Николая II, и Россию демократической республики, то для этого народа, вероятно, нет возможности  исторического существования. Придется признать, что Россия исчерпала себя за долгий тысячелетний век и, подобно стольким древним государствам и нациям, ляжет под пар на долгий отдых или под вспашку чужих национальных культур.

исторического существования. Придется признать, что Россия исчерпала себя за долгий тысячелетний век и, подобно стольким древним государствам и нациям, ляжет под пар на долгий отдых или под вспашку чужих национальных культур.

Еще очень трудно оценить отсюда [из эмиграции] силу и живучесть нового русского патриотизма. Он очень крепок у молодой русской интеллигенции, у новой знати, управляющей Россией. Но так ли силен он в массах рабочих и крестьян, на спинах которых строится сталинский трон? Это для нас неясно. Сталин сам, в годы колхозного закрепощения, безумно подорвал крестьянский патриотизм, в котором он теперь столь нуждается. Но и сейчас, в горячке индустриального строительства, он губит патриотизм рабочих, на котором создавалась Советская республика. Мы с тревогой и болью следим отсюда за перебоями русского надорванного сердца. Выдержит ли?..

Вот почему… так бессмысленна сейчас политическая арифметика, сложение плюсов и минусов возможных результатов. Там, где одна из возможностей есть смерть России, расчеты смолкают.

Кто не с Россией в эти роковые дни, тот совершает – может быть, сам того не сознавая – последнее и безвозвратное отречение от нее»

Из германской статистики 1941 года:

Минский «котел»:

Захвачено 330 тыс. пленных с 3 тыс. танков, 2 тыс. орудий.

Смоленский «котел»:

Захвачено 310 тыс. пленных с 3 тыс. танков, 3 тыс. орудий.

Киевский «котел»:

Захвачено 665 тыс. пленных.

Брянский «котел»:

Захвачено 660 тыс. пленных с 1,2 тыс. танков, 5,4 тыс. орудий.

Иосиф Сталин, 28 июня 1941 год:

«Ленин нам оставил пролетарское Советское государство, а мы его просрали»

Из директивы Иосифа Сталина командующим фронтами, сентябрь 1941 года:

«…В наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие… и увлекают за собой остальных бойцов. В результате подобных действий… дивизия обращается в бегство… Подобные действия имеют место на всех фронтах… Беда в том, что твердых и устойчивых командиров и комиссаров у нас не так много… Приказываю: …В каждой стрелковой дивизии иметь заградительный отряд из надежных бойцов численностью не более батальона»

ПРИФРОНТОВАЯ СТОЛИЦА

Из дневника московского журналиста Николая Вержбицкого, 1941 год:

«18 октября. Кто автор всего этого кавардака, повального бегства, хищений, смятения в умах? …Кругом кипит возмущение, громко говорят, кричат о предательстве, о том, что «капитаны первыми сбежали с кораблей» да еще прихватили с собой ценности… Истерика наверху передалась массе. Начинают вспоминать и перечислять все обиды, притеснения, несправедливости, зажим, бюрократическое издевательство чиновников, зазнайство и самоуверенность партийцев, драконовские указы, лишения, систематический обман масс, газетную брехню подхалимов и славословия… Страшно слушать. Говорят кровью сердца… В очередях драки, душат старух, давят в магазинах, бандитствует молодежь, а милиционеры по 2-4 слоняются по тротуарам и покуривают. «Нет инструкций…» …Кто навязал нам этот позор? Люди, которые первые трубили о героизме, несгибаемости, долге, чести…»

«18 октября. Кто автор всего этого кавардака, повального бегства, хищений, смятения в умах? …Кругом кипит возмущение, громко говорят, кричат о предательстве, о том, что «капитаны первыми сбежали с кораблей» да еще прихватили с собой ценности… Истерика наверху передалась массе. Начинают вспоминать и перечислять все обиды, притеснения, несправедливости, зажим, бюрократическое издевательство чиновников, зазнайство и самоуверенность партийцев, драконовские указы, лишения, систематический обман масс, газетную брехню подхалимов и славословия… Страшно слушать. Говорят кровью сердца… В очередях драки, душат старух, давят в магазинах, бандитствует молодежь, а милиционеры по 2-4 слоняются по тротуарам и покуривают. «Нет инструкций…» …Кто навязал нам этот позор? Люди, которые первые трубили о героизме, несгибаемости, долге, чести…»

Из отчета Дж. Рассела, сотрудника английского посольства в Москве, 26–31 октября 1941 года:

«Уже сейчас они [жители Москвы] спрашивают, почему должны рушится их дома и гибнуть близкие ради спасения шкуры правительства, навязавшего ему четыре пятилетки, а теперь неспособного обеспечить достаточное количество боеприпасов, чтобы не пустить немцев в Москву. Двадцать лет у нас не было масла, а теперь у нас нет пушек»

Генерал Макфарлейн, представитель Британской военной миссии в Москве, телеграмма в Лондон, февраль 1942 года:

«Положение с продовольствием [в Москве] тяжелое… отмечены случаи смерти от истощения среди старых и немощных людей. Однако у населения в целом, особенно у детей и молодежи, видимых признаков недоедания не наблюдается. Русские люди обладают удивительной способностью существовать на одном хлебе…

Фактически единственное место здесь, где можно услышать ропот, это очереди за продуктами… Это недовольство, однако, проявляется гораздо слабее, чем перед Новым годом, и тот факт, что Сталин, являющийся поистине национальным героем, и его ближайшее окружение не оставили Москву в дни кризиса, значительно усилил позиции правительства.

Среди населения.., особенно среди молодежи, еще очень сильно влияние идеализма, соединенное с весьма реальной гордостью за свое первое социалистическое государство… Это уже не фанатики, а очень искренние приверженцы, и они представляют большую силу, служащую значительным противовесом недовольным и разочарованным…

Продовольственная ситуация в настоящий момент представляет наибольшую угрозу для России, и эта угроза вполне реальна»

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ ВОЙНЫ

Юрий Нагибин, будущий писатель, из дневниковых записей, 1942 года:

«Все движется между двух полюсов: расхлябанностью и ужасным, невероятным трудом, никому другому, кроме русского человека, неподсильным»;

«Рассказ Татаринова:

… Я ходил по лесу в тылах 52-й армии. Устал как собака. Выхожу к деревеньке. Деревеньки, собственно говоря, нет, немного навозу сбоку от дороги и две-три печные трубы. Вижу, землянка, вход завешен плащ-палаткой. Пересыльный санитарный пункт. А холод, метель, – что делать? Я так устал, нахолодался, что решил зайти туда, переночевать. Захожу. Мерцает коптилочка, санитарка и человек двадцать раненых, тяжело. Стонут, скулят. А запах! Вонь такая, что свет меркнет. У одного перебита держательная пружина, и он все время валит в бинты, и скулит при этом. Гной, гниение. Каждые пятнадцать минут кто-нибудь умирает. Если он близко от выхода, девушка его выносит, вернее, вытаскивает за ноги, а если в глубине палатки, так оставляет. У нее весь фартук в крови и в лимфатических выделениях, а лет ей девятнадцать. Но в землянке тепло. Я хватил винища и заснул. Проснулся в восемь. Вонища такая, что я даже вспотел. Этот, который в бинты валил, умер. Остальные распустились – смердят и стонут. Я выбрался и от воздуха почти лишился чувств»;

«У калитки старая дочь прощается с дряхлой матерью. У дочери желтые волосы с сединой, перекошенное морщинами лицо. За плечами большой мешок, в руке посох. Мать с тоскливо-вопросительным, как у большинства глухих, взглядом смотрит на дочь. Та говорит громким, дрожащим голосом:

– Прощай, мать, может, убьют тебя… Бомбов, бомбов, я говорю, много бросают.

Мать слушает и не понимает. Дочь приближает губы к самой ее ушной раковине, повторяет эти слова. Но мать не слышит. Дочь машет рукой и уходит по дороге…»

Николай Черкашин, капитан 1 ранга, из рассказа о матери:

«А студентка Первого меда отправилась под Сталинград, где работала врачом в лагере военнопленных немцев. Лагерь располагался в заснеженной степи где все было выжжено войной, кроме врытых в землю бетонных засолочных чанов, где в мирные годы квасили капусту. В них, как сельдей в бочках, разместили пленных солдат, спасая их и без того помороженных от лютых морозов. Однако от тифа не спасли. И юный врач Женя Соколова спускалась по приставной лестнице на дно этих воистину адских котлов, где в тифозном жару и тифозных вшах умирали ее пациенты. В белом халате она казалась им ангелом, спустившимся на дно преисподней. Они так и звали ее – «фрау Энгель», совали ей фотографии своих жен и детей, как будто она могла спасти их от вдовства и сиротства. А она сама вскоре свалилась в тифозном бреду. Выжила чудом».

«А студентка Первого меда отправилась под Сталинград, где работала врачом в лагере военнопленных немцев. Лагерь располагался в заснеженной степи где все было выжжено войной, кроме врытых в землю бетонных засолочных чанов, где в мирные годы квасили капусту. В них, как сельдей в бочках, разместили пленных солдат, спасая их и без того помороженных от лютых морозов. Однако от тифа не спасли. И юный врач Женя Соколова спускалась по приставной лестнице на дно этих воистину адских котлов, где в тифозном жару и тифозных вшах умирали ее пациенты. В белом халате она казалась им ангелом, спустившимся на дно преисподней. Они так и звали ее – «фрау Энгель», совали ей фотографии своих жен и детей, как будто она могла спасти их от вдовства и сиротства. А она сама вскоре свалилась в тифозном бреду. Выжила чудом».

БОИ 1941-ГО

Из рассказа немецкого солдата о советской контратаке под Киевом, 1941 год:

«С расстояния в 600 метров мы открыли огонь, и целые отделения в первой волне наступающих повалились на землю… Уцелевшие одиночки тупо шли вперед. Это было жутко, невероятно, бесчеловечно. Никто из наших солдат не стал бы в одиночку двигаться вперед… Первые три волны были уничтожены нашим огнем… Натиск четвертой волны был более медленный: люди прокладывали путь по ковру трупов… Количество, продолжительность и ярость этих атак совсем истощили и испугали нас… Если Советы могут позволить себе тратить столько людей в попытке ликвидировать незначительные результаты нашего наступления, то сколько раз они будут атаковать, если объект будет действительно важным?»

«Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, эта селекция русского народа — бомба замедленного действия: она взорвется через несколько поколений, в XXI или XXII веке, когда отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных» читать дальше

Семен Гудзенко

«Когда на смерть идут – поют,

а перед этим

можно плакать, –

Ведь самый страшный час в бою –

час ожидания атаки.

Снег минами изрыт вокруг

и почернел от пыли минной.

Разрыв –

и умирает друг.

И, значит, смерть проходит мимо.

Сейчас настанет мой черед.

За мной одним

идет охота.

Будь проклят

сорок первый год,

ты, – вмерзшая в снега пехота!

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв –

и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже

не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким.

А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей

я кровь чужую».

1942 год

ОСОБЕННОСТИ ВОСТОЧНОГО ПОХОДА

Из приказа генерал-фельдмаршала Вальтера фон-Райхенау «О поведении войск на Востоке», 1941 год:

«…Перед войсками возникают задачи, выходящие за рамки обычных обязанностей воина…

«…Перед войсками возникают задачи, выходящие за рамки обычных обязанностей воина…

Снабжение питанием местных жителей и военнопленных является ненужной гуманностью…

Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянок воинских частей. Все остальное, являющееся символом господства большевиков, в том числе и здания, должно быть уничтожено. Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения…

Пассивность многочисленных антисоветских элементов, занимающих выжидательную позицию, должна быть ликвидирована путем разъяснения, и они должны быть привлечены к активному сотрудничеству в борьбе против большевизма. Если они не идут на это, пусть не жалуются на то, что с ними обращаются как с приверженцами советского строя»

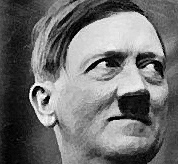

Адольф Гитлер, лето 1941 года:

«Мы обязаны истребить население – это входит в нашу миссию охраны германского населения. Нам придется развить технику истребления населения. Если я посылаю цвет германской нации в пекло войны, то я имею право уничтожить миллионы людей низшей расы, которые размножаются как черви»

Герман  Геринг – министру иностранных дел Италии Чиано, ноябрь 1941 года:

Геринг – министру иностранных дел Италии Чиано, ноябрь 1941 года:

«В этом году в России умрет от голода от 20 до 30 миллионов человек. Может быть, даже хорошо, что так произойдет, ведь некоторые народы необходимо сокращать»

Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС:

«Если 10 000 русских самок упадут замертво, копая противотанковый ров, меня это заинтересует только в том смысле, сколько они успели сделать для Германии»

Из дневника Марии Волошиной, 1944 год:

«Кт о жил в эти дни – без слов знает все. А грядущие поколения (и дай, Господи) никогда не поймут наших потерь, наших жертв, наших трагедий, обиды и боли, ужаса и сиротства, насилия и беспомощности, лжи и трусости, мелкоты падения и героических неведомых подвигов. О героях будут писать. А о маленьких повседневных безысходностях знают только те, кто их пережил»

о жил в эти дни – без слов знает все. А грядущие поколения (и дай, Господи) никогда не поймут наших потерь, наших жертв, наших трагедий, обиды и боли, ужаса и сиротства, насилия и беспомощности, лжи и трусости, мелкоты падения и героических неведомых подвигов. О героях будут писать. А о маленьких повседневных безысходностях знают только те, кто их пережил»

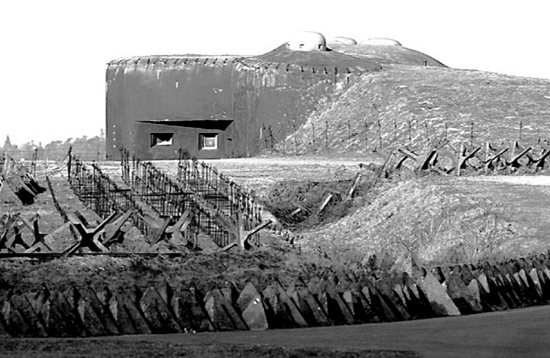

ТАКТИКА «ВЫЖЖЕНОЙ ЗЕМЛИ»

Из приказа Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина, ноябрь 1941 года:

«Опыт последнего месяца войны показал, что германская армия плохо приспособлена к войне в зимних условиях, не имеет теплого одеяния и, испытывая огромные трудности от наступивших морозов, ютится в прифронтовой полосе в населенных пунктах…

Ставка Верховного главнокомандования ПРИКАЗЫВАЕТ:

…Разрушать и сжигать до тла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог.

Для уничтожения населенных пунктов в указанном радиусе действия бросить немедленно авиацию, широко использовать артиллерийский и минометный огонь, команды разведчиков, лыжников и партизанские диверсионные группы, снабженные бутылками с зажигательной смесью, гранатами и подрывными средствами…

При вынужденном отходе наших частей на том или другом участке уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать»

Из инструкции Генриха Гиммлера войскам СС, 1943 год:

«Следует достичь того, чтобы при оставлении части территории… там не оставалось ни одного человека, ни одной головы скота, ни одного центнера зерна, ни одного железнодорожного рельса, чтобы не оставался ни один дом, не было бы шахты, не разрушенной на многие годы, не было бы ни одного не отравленного колодца»

Из передовой статьи центральной нацистской газеты «Фелькишер беобахтер», сентябрь 1944 года:

«Ни один немецкий стебелек не должен стать пищей врага… Вторгнувшись, пусть он увидит: каждая тропинка разрушена, каждая дорога отсечена. Никто и ничто не выйдет ему навстречу – только смерть, руины и ненависть»

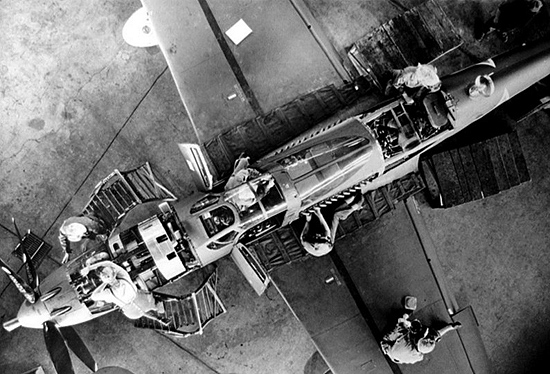

РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ЭВАКУИРОВАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Из воспоминаний о 1941 годе авиаконструктора Александра Яковлева:

«Новые крупные корпуса, строительство которых шло в 30–40-градусные морозы, осваивали по частям. Покрывали что-то крышей, отгораживали площадку стеной, ставили станки. Шли дальше, а станки начинали работать.

20 декабря. Станки устанавливают в цехах одновременно с возведением стен.

Начинают выпускать самолеты, когда еще нет окон, крыши. Снег покрывает человека, станок, но работа продолжается. Из цехов никуда не уходят. Здесь и живут. Столовых еще нет. Где-то есть раздаточная, где выдают что-то похожее на суп»

Из воспоминаний о 1941 годе наркома авиапромышленности Алексея Шахурина:

«Установили жилую норму: 1,5-2 кв. м на человека. Заняли под жилье две школы, клуб. Вблизи завода поставили брезентовые палатки… и в них тоже поселили прибывших. Трудности не ограничивались жильем. Многие шли на заводы пешком 12-16 км. С транспортом тяжело. Недоставало одежды и обуви. Плохое, если не сказать больше, было питание…

Не хватало металла для бензиновых баков – стали изготовлять их из дерева. Деревянный бак обтягивали резиной и устанавливали на самолет»

США: «ИЗОЛЯЦИОНИСТЫ» И БЕЛЫЙ ДОМ

Сенатор Г. Уиллер, из выступления по поводу введения выборочной воинской повинности, август 1940 года:

«Введите воинскую повинность, и у нас больше не будет свободной страны – испуганный шепот заменит свободу речи, гражданин не сможет выразить свое несогласие с правительством. Тайные сборища в темных углах заменят свободу собраний, и все граждане будут закованы в цепи собственного изготовления. Принятие закона заткнет рот последней великой демократии и явится самой большой и дешевой победой Гитлера. На надгробном камне американской демократии он напишет: «Здесь покоится главная жертва войны нервов»

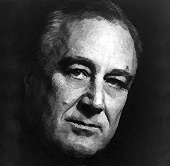

Из книги Николая Яковлева «Франклин Рузвельт. Человек и политик. Новое прочтение», 1981 год:

«В начале января 1942 года у Рузвельта собрались привлеченные для подготовки ежегодного послания конгрессу. Адъютант сообщил, что министр юстиции Биддл явился с каким-то докладом. Рузвельт улыбнулся и обратился к присутствующим: «Фрэнсис ужасно обеспокоен гражданскими правами, особенно теперь. Он буквально оседлал меня, требуя не ограничивать их. Не смейтесь, не выдавайте меня, а я проучу его».

Вошел Биддл. Президент серьезно, почти торжественно произнес:

– Фрэнсис, вы кстати. Мы как раз обсуждали вопрос о гражданских правах во время войны, и я решил издать прокламацию, текст которой надлежит подготовить вам, отменяющую в значительной степени свободу слова и печати в военное время. Жаль, конечно, но я убежден, что это абсолютно необходимо, и хочу объявить об этом в своем послании.

Биддл широко раскрытыми глазами оглядел присутствовавших. Все промолчали. Он вскочил и произнес горячую речь в защиту демократических свобод. Рузвельт дал ему выговориться и только затем сказал – «шутка»

«Подобно двум доисторическим чудовищам, выползшим из болота, подслеповатые и хищные, две великие тоталитарные державы вцепились в глотку друг другу» (журнал «Тайм»);

«Речь идет всего-навсего о грызне собак… Нам нужно заниматься своими делами» (сенатор Д. Кларк);

«Бог мой! Неужели мы падем так низко, что будем выбирать между двумя разбойниками?» (сенатор Х. Джонсон)

«Гитлер не пугал нас больше, чем ваша Палата представителей…» (английский министр лорд Бивербрук) [Так лорд Бивербрук высказался, когда узнал, что Палата представителей Конгресса США продлила закон о выборочной (по жребию) воинской повинности в августе 1941 года большинством всего в один голос – 203 против 202]

Вице-президент США Генри Уоллес, 1942 год:

«После прошлой мировой войны народу США была предоставлена возможность взять на себя долю ответственности за сохранение всеобщего мира. …Народ США отказался от такой возможности… Мы были слепы к тому, что составляло наш собственный бесспорный интерес. Наши лидеры и огромное большинство нашего народа в годы после первой мировой войны намеренно вернулись к провинциальной политике, характерной для прежних времен… В настоящее время… мы пожинаем горькие плоды нашей собственной близорукости»

«После прошлой мировой войны народу США была предоставлена возможность взять на себя долю ответственности за сохранение всеобщего мира. …Народ США отказался от такой возможности… Мы были слепы к тому, что составляло наш собственный бесспорный интерес. Наши лидеры и огромное большинство нашего народа в годы после первой мировой войны намеренно вернулись к провинциальной политике, характерной для прежних времен… В настоящее время… мы пожинаем горькие плоды нашей собственной близорукости»

Из послания Франклина Рузвельта Конгрессу, 1942 год:

«Никакой компромисс не завершит этот конфликт. Никогда нельзя достигнуть удовлетворительного компромисса между Добром и Злом. Только полная победа может вознаградить сторонников терпимости и приличия, свободы и веры»

Франклин Рузвельт, из радиообращения к американскому народу, 1942 год:

«…В Берлине, Риме и Токио о нас говорят как о нации слабаков, «плейбоев», которые нанимают английских, русских и китайских солдат сражаться за нас. Пусть повторят они это теперь! …Пусть скажут они это матросам, дерущимся в отдаленных водах Тихого океана,.. ребятам в «летающих крепостях»,.. морской пехоте!»

ОБРАЗОВАНИЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

Уинстон Черчилль, из разговора со своим секретарем, 21 июня 1941 года:

«У меня лишь одна цель – уничтожение Гитлера, и это сильно упрощает мою жизнь. Если бы Гитлер вторгся в ад, я в Палате общин, по меньшей мере, благожелательно отозвался бы о сатане»

Уинстон Черчилль, из радиообращения к английскому народу 22 июня 1941 года:

«Нацистскому режиму присущи худшие черты коммунизма… За последние 25 лет никто не был более последовательным противником коммунизма, чем я. Я не возьму обратно ни одного слова, которое я сказал о нем. Но все это бледнеет перед развертывающимся сейчас зрелищем. Прошлое с его преступлениями, безумствами и трагедиями исчезает… Это не классовая война, а война, в которую втянуты вся Британская империя и Содружество наций без различия расы, вероисповедания или партии… Если Гитлер воображает, будто его нападение на Советскую Россию вызовет малейшее расхождение в целях или ослабление усилий великих демократий, которые решили уничтожить его, то он глубоко заблуждается.

…Вторжение Гитлера в Россию – это лишь прелюдия к попытке вторжения на Британские острова… поэтому опасность, угрожающая России, – это опасность, грозящая нам и Соединенным Штатам, точно так же как дело каждого русского, сражающегося за свой очаг и дом, – это дело свободных людей и свободных народов во всех уголках земного шара»

Из заявления американского правительства 23 июня 1941 года:

«…Любая борьба против гитлеризма, независимо от ее происхождения, ускоряет конец нынешних германских руководителей… Гитлеровская армия – сегодня главная опасность для американского континента»

Тема Великой Отечественной войны и по прошествии стольких десятков лет эксплуатируется весьма активно. Ей посвящена большая часть литературы, публицистики, документального и игрового кино, ее образы постоянно используются в средствах массовой информации. Ее тень простирается уже над четвертым (если не пятым) поколением. Ее выжившие тогда участники практически все уже ушли в мир иной. Но по-прежнему нет темы более всех задевающей. Яростные споры о ней и сегодня доходят до высшего накала. При этом упор делается, прежде всего, на эмоциональную ее сторону. Попробуем придать этой теме еще и интеллектуальную остроту.

Та война прочно вошла в наше массовое сознание именно в том виде, в котором история там только и может существовать – в виде огромного мифа, целого комплекса мифов. Мы вовсе не собираемся браться за их разоблачение (ну, хотя бы потому, что на месте «разоблаченных» тут же появляются новые мифы, столь же далекие от реальности), но давайте попробуем поверить «гармонию» исторической мифологии даже не «алгеброй» научного анализа, а «арифметикой» здравого смысла.

Ни один добросовестный военный аналитик не решится оспаривать, что СССР внес решающий военный вклад в победу Объединенных Наций. Спорить тут действительно не о чем. Однако в массовом сознании наших соотечественников эта оценка существует в явно гипертрофированном, преувеличенном варианте, – настолько, что «наша» часть мировой войны затмила, вытеснила из исторической памяти практически все другие события той планетарной схватки. С другой стороны, из ставших широкодоступными западных фильмов вырисовывается картина прямо противоположная, – советско-германского фронта как бы и не было. Один миф борется с другим…

С противоречием этим надо разбираться.

Начнем с того, что поставим начало Великой Отечественной войны в более широкий исторический контекст. Представим себе, что в 20 веке было не две, а одна мировая война.

Если помните, мы говорили о том, что в той, первой войне решающим и максимальным успехом для Германии был бы разгром и оккупация Франции. Сокрушить островную Англию, охраняемую сильнейшим в мире флотом для Германии было нереально, но с падением Франции англичане (а затем и американцы) теряли возможность высадиться на континенте и продолжать борьбу (технических возможностей высадки стратегического десанта на обороняемую территорию в ту войну еще не было – средства обороны были сильнее возможностей наступления). Разбить такого колосса, как Россия, Германии было не под силу, но после капитуляции французов и изоляции от континента англичан, Россия фактически оставалась без союзников с глазу на глаз со всеми участниками германского блока, разгромить которых в одиночку она была не в состоянии (так же, впрочем, как и они ее). Поражение Франции, таким образом, означало конец войны и переговоры о послевоенном устройстве Европы при гегемонии Германии.

Мы можем констатировать, что к 1941 году Германии удалось достичь целей, которая она ставила перед собой в 1914 году. Кроме разгрома Франции, Германии удалось овладеть территорией бывшей Австро-Венгрии, приобрести в союзницы свою бывшую противницу – Италию, а также захватом Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии лишить англичан возможности высадиться на континенте (Испания и Португалия остались нейтральными).

Благодаря чему Германии удалось довольно легко добиться победы? Какие изменения произошли в блоке государств, противостоявших Германии?

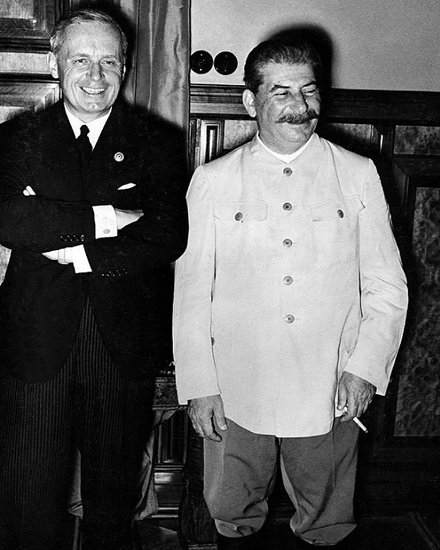

– из состава бывшей Антанты выпало важнейшее звено – Россия (СССР). Гитлеру удалось на время заручиться дружественным нейтралитетом Сталина и избежать борьбы на два фронта, погубившей Германию в прошлой войне. Страны «санитарного кордона» оказались слишком слабым противовесом Германии на восточном участке войны.

Заметьте, кстати, что СССР заключил сделку с Германией на условиях возвращения западных территорий Российской империи, потерянных после I Мировой войны и методично реализовывал эти договоренности. Не будет большой натяжкой сказать, что и СССР тоже «довоёвывал» ту, неудачную для Российской империи, первую войну. Только теперь тайные переговоры о судьбе Проливов велись с другими партнерами.

В этом же контексте можно рассматривать и попытку СССР восстановить союзнические отношения с Югославией (Россия – Сербия). Мгновенная реакция Гитлера на советско-югославский договор все расставила по своим местам – российско-германские имперские противоречия на Балканах оставались все такими же непримиримыми, как будто и не прошло четверти века…

Мы сейчас смотрели на войну как бы с германской (и отчасти советской) стороны. Давайте увидим ее глазами народа, который до середины 1941 года практически в одиночку продолжал вооруженную борьбу с Рейхом – англичан.

Если бы все это произошло в 1914 году, Англия, скорее всего, пошла бы на мирные переговоры с кайзеровской Германией (что делать – для англичан были исчерпаны возможности разбить противника, однако сохранялись возможности торговаться с Вильгельмом, которому с востока продолжала угрожать Россия).

В 1940 году британцы выиграли воздушную «битву за Англию» и тем самым сорвали немецкий бросок через Ла-Манш – оккупация в обозримом будущем Англии не угрожала; десятки немецких подводных лодок окружили Британские острова и топили все суда, которые шли в английские порты – население перешло на карточки, положение с продовольствием и сырьем ухудшалось с каждым месяцем; при этом тон гитлеровской пропаганды стал заметно менее воинственным – Англии все явственней предлагалась очередная сделка.

И все-таки, не смотря ни на что, англичане решили продолжать войну. Уинстон Черчилль, когда, казалось, все было потеряно, заявил: «Мы не сдадимся никогда. И если… наш остров или его значительная часть будут захвачены, и люди будут умирать с голоду, наша заморская империя, вооруженная и охраняемая английским флотом, будет продолжать борьбу до тех пор, пока, по воле Бога, Новый свет со всей своей силой и мощью выступит для освобождения и спасения Старого света».

Англичане всегда славились своей дипломатической изворотливостью, расчетливостью, здравым смыслом, они, когда сила была не на их стороне, всегда шли на разумные компромиссы, но в этой тяжелейшей ситуации они уперлись как… Все что угодно, любые жертвы, «пот, кровь, слезы» — но никаких переговоров, никаких уступок немцам – только война, война не на жизнь, а на смерть, война на уничтожение!

Откуда такая яростная, абсолютная непримиримость, которой во времена первой войны не было? Почему отношение англичан к Германии так изменилось? А может быть, за эти два десятилетия изменилась Германия?

Это была Германия нацистская, гитлеровская. Если раньше Германия была лишь геополитической соперницей, то «новая» Германия — нацистская, гитлеровская — превратилась во врага – могильщика европейской цивилизации.

Следовательно, «вторая» война была повторением и продолжением «первой» лишь с точки зрения военной стратегии, но ее внутреннее содержание, смысл стали существенно иными?

До самого конца 30-х годов европейские страны еще принимали новую, нацистскую Германию за «свою». Они пытались говорить и договариваться с ней на привычном языке международного права.

Характерный эпизод из воспоминаний Альберта Шпеера: «К 50-летию Риббентропа в 1943 г. группа близких сотрудников поднесла ему великолепную, украшенную полудрагоценными камнями шкатулку, в которой они собрали фотокопии всех заключенных министром иностранных дел договоров и соглашений. «Мы оказались в затруднительном положении, – рассказывал за ужином посол Хевел, связной Риббентропа при Гитлере, – при заполнении шкатулки. Оказалось, что почти нет договоров, которые бы мы тем временем не нарушили». Гитлер смеялся до слез»

Они не могли поверить в столь быстрое перерождение культурного, рационалистического народа. И слишком поздно осознали, что гитлеризм не просто «невинное» увлечение национализмом, слишком поздно европейцы почуяли в фашизме запах серы – когда стали гореть их собственные города.

К 1941 году речь в Европе пошла уже не о соперничестве держав, – вопрос встал о самом существовании христианской цивилизации.

И Европа эту войну проиграла. Справиться с «коричневой чумой» своими силами ей не удалось. Но всем было ясно, что война прошла только первый, начальный этап – ведь на чашу ее весов еще не бросили свои силы две самые мощные державы. СССР обладал самой большой в мире армией, а США производили более половины всей промышленной продукции мира.

Судьба войны могла быть решена только в сухопутных сражениях на европейских равнинах. Сумевшая выстоять Англия должна была стать мостом для будущей высадки дивизий из Нового света. Но это в будущем, а уже сейчас над Рейхом с востока нависала гораздо более мощная сила – Красная Армия СССР. В 1941 году обе эти державы (СССР и США) были атакованы государствами-членами гитлеровского блока и вступили в широкомасштабную вооруженную борьбу.

Давайте теперь посмотрим на европейскую войну из-за Атлантического океана, из Соединенных Штатов Америки.

Мы привыкли смотреть на «Америку», как на сверхдержаву, которой в мире до всего есть дело, до нас сейчас с трудом доходит, что такую роль США взяли на себя лишь после II Мировой войны. В первой половине прошлого века доля США в мировом производстве была выше, чем сейчас, в начале нынешнего, и тем не менее они держали очень небольшую армию (сильным был только тихоокеанский военный флот, обеспечивающий свободу торговли в этом нестабильном регионе), старались устраняться от участия в мировой политике, не вмешивались в международные конфликты, покуда они не затрагивали их интересы непосредственно.

В конце 30-х – начале 40-х годов традиционный американский «изоляционизм» столкнулся с «глобалистской» позицией президента, правительства и военных.

Эта коллизия не совсем понятна российским людям, привыкшим к значительной независимости власти от населения. Тут придется объяснить, что в США с их высокоорганизованным гражданским обществом мнение населения (избирателей!) оказывало (и продолжает оказывать) очень сильное воздействие на позицию и действия властей.

Преобладающим же массовым настроением в США по-прежнему было стремление отгородиться от европейских распрей: «У нас слишком много своих дел, чтобы еще лезть в чужие»; «Эти англичане и в прошлую войну выставляли немцев исчадиями ада, и наши ребята пошли с ними воевать, а потом оказалось, что эти империалисты попросту использовали нас в своих корыстных интересах, – на самом деле тогда в Европе все они были «одним миром мазаны».

Именно поэтому Конгресс и влиятельная пресса очень подозрительно относились к любым попыткам снова втянуть страну в европейскую войну. Именно поэтому более дальновидный президент Рузвельт был предельно осторожен в высказываниях на сей счет и налаживал союзнические отношения с Черчиллем под покровом глубочайшей тайны (тайны не столько от немцев, сколько от собственных конгрессменов, утверждавших его основные внешнеполитические решения).

Что касается опасений, которые «Белый дом» испытывал по отношению к нацистской Германии, то они сформулированы в докладе организатора американской внешней разведки (в будущем – ЦРУ) Уильяма Донована, побывавшего в 1940 году в Англии:

«Здесь проходит первая линия нашей обороны. Если англичане дойдут до того, что будут вести только партизанские действия против нацистских оккупантов, то американцам потребуется поколение, чтобы хотя бы создать плацдарм в Европе. А из того, что я узнал здесь о нацистских методах использования «пятой колонны», нам в Америке к тому времени уже будет поздно спасаться».

Нам придется поставить вопрос, от которого все равно не уйти:

Как могло случиться, что вермахт сумел разгромить превосходящие силы Красной армии в кратчайший срок и с минимальными для себя потерями?

Рассмотрим чисто военный аспект событий. Вот некоторые бесспорные ныне обстоятельства:

– по количеству основных видов вооружений Красная армия довольно значительно превосходила вермахт (согласно подсчетам института военной истории РАН, по танкам – в 4 раза, по самолетам – в 2,5 раза, по артиллерии – в 1,3 раза);

– по своим тактико-техническим данным советское вооружение не только не уступало, а часто и превосходило немецкое;

– Красная армия была организована, вооружена и обучена как армия нападающая, она целенаправленно готовилась для ведения крупномасштабных наступательных действий на большую глубину;

– полководческое искусство руководителей Красной армии не уступало, а, по их собственным оценкам, даже превосходило уровень командования вермахта (причем, именно в наступательных операциях);

– немецкая армия была подготовлена для ведения таких же наступательных действий крупными подвижными силами, к каким готовилась и советская;

– Красная армия уступала вермахту в обученности личного состава.

К этому можно добавить еще несколько обстоятельств:

– основные силы советской армии к лету 1941 года были стянуты к западной границе;

– накопилось слишком много сведений, которые говорят о том, что оборона собственной территории от немецкого вторжения советским руководством если и готовилась, то не рассматривалась в качестве главного дела при подготовке к столкновению с вермахтом;

– разведслужбы Германии не сумели выявить истинные масштабы военно-промышленного потенциала СССР, – Гитлер считал, что ему противостоит сила, примерно равная германской.

А вот фрагмент из разработки Генерального штаба, с которой в середине мая 1941 года нарком обороны и начальник Генштаба пришли к Сталину:

«Учитывая, что Германия в настоящее время держит свою армию отмобилизованной с развернутыми тылами, она имеет возможность предупредить нас в развертывании и нанести внезапный удар. Чтобы предотвратить это и разгромить немецкую армию, считаю необходимым ни в коем случае не давать инициативы действий германскому командованию, упредить противника и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще организовать фронт и взаимодействие родов войск…»

Началась ли на самом деле практическая подготовка плана превентивного удара или нет – то и другое еще придется доказывать. Но уже сейчас из этого документа ясно, что в советском военном и политическом руководстве прекрасно представляли себе сложившуюся ситуацию на западной границе, правильно оценивали ближайшие намерения противника.

Что из себя представлял замысел советского руководства на приблизившуюся войну и как он реализовывался, до сих пор неясно. Однако очень похоже на то, что вермахт застиг Красную армию в той же стадии развертывания (чрезвычайно уязвимой для обороны), о которой говорится в приведенном фрагменте.

Это чисто военная ситуация, все мыслимые выгоды которой успел реализовать именно вермахт, нанеся тот самый удар, который, со своей стороны, обсуждался в советском руководстве.

Что интересно, в том памятном военном столкновении 1941 года победителей не было — проиграли оба диктатора.

Гитлер впервые проиграл свою «молниеносную» войну (блицкриг), упустил свой единственный шанс выиграть общеевропейскую войну.

Сталиным же в 1941 году была проиграна именно та война, к которой советское руководство на протяжении ряда лет готовило армию и народ – «малой кровью, могучим ударом, на территории врага», т. е. наступательная война на европейском театре военных действий. И только после этого поражения война стала постепенно приобретать характер войны Отечественной.

Попытки назвать Отечественной «российскую» часть Первой мировой войны не прижились, не были приняты населением, советская же часть Второй мировой вошла в историю как Великая Отечественная война.

Никогда еще национальное унижение оккупации или ее непосредственной угрозы не испытывала столь большая часть населения; никогда еще противник не был так высокомерно-жесток на занятой территории; он никогда еще не ставил перед собой цели искоренить государственность и не декларировал готовность физически истребить целые народы. Ничего этого во времена первой «германской» войны не было – «те» немцы стремились только к военной победе (да и достижение этой цели было весьма проблематичным). Сейчас же речь пошла о государственном и национальном самосохранении и даже о физическом выживании.

Кстати, можно подумать над несколько непривычными вопросами: А могли ли назвать «свою» часть мировой войны «Отечественной» французы? англичане? американцы? Имели ли основания немцы назвать «Отечественной войной» тот период II Мировой, когда они обороняли непосредственно территорию Германии от наступавших войск антигитлеровской коалиции?

Первый этап войны завершился на подступах к Москве.

С каким сражением I мировой войны можно сравнить Московскую битву – по характеру происшедшего, по психологическому эффекту и по стратегическим последствиям?

– конечно же, «чудо на Марне» 1914 года. Обратите внимание на любопытную «зеркальность» этих событий: Германия, которая в начале обеих войн делала ставку на молниеносные операции, каждый раз терпела фиаско под стенами столиц своих основных противников, после чего обречена была вести тяжелейшую войну на истощение ресурсов с гораздо более мощными державами.

Но тут нельзя ограничиться стратегическим анализом и историческим сопоставлением. В исторических событиях действуют не какие-то абстрактные закономерности, а живые, из плоти и крови люди. Ведь красноармейцы, ожесточенно сражавшиеся в многочисленных «котлах» горького 1941 года или мальчишки-курсанты, полегшие под Тулой, но не пропустившие к Москве танковый клин Гудериана, не знали, какие глобальные стратегические последствия будет иметь их стойкость в, казалось бы, безнадежной ситуации. Просто каждый из них выполнил свой долг до конца, – и Гитлер, наконец-то, увяз в долгой, упорной и невероятно тяжелой войне на истощение, в которой явные преимущества были на стороне его объединившихся противников!

Некоторую загадку представляет вопрос о том, как могла решиться вступить в мировую войну Япония, руководство которой должно было хорошо себе представлять, что оно нападает на страну (США), которая потенциально во много (в десятки!) раз мощнее ее. Стратегические просчеты японского руководства настолько очевидны, что сейчас можно только руками разводить – о чем они думали?!

На самом деле вопрос состоит в том, кто в стране думал о будущем Японии? В середине 30-х годов военным удалось фактически подмять под себя гражданскую власть, – высший генералитет начал диктовать свою волю правительствам. Армейская пропаганда стала возвеличивать древние воинские доблести, «самурайский дух» пропитал сознание большинства населения. Национальная гордость перешла в самомнение, в презрение к другим народам (в том числе, и к американцам). В такой обстановке голос разума, голос людей, осознающих ситуацию в мире, стал неслышен…

Если милитаризм, милитаристское сознание, милитаристские настроения в обществе начинают превышать какой-то «естественный», «фоновый» уровень – жди беды (наглядный пример тому – Япония 30 – 40-х годов)

Учтите, что с Японией вообще все сложно. К этой древней, очень своеобразной, типично восточной цивилизации неприменимы наши западные критерии и понятия («тоталитаризм», «демократия»…), здесь действуют малопонятные для нас мотивации и ценности. Разобраться с ними “с налету” вряд ли возможно. И будет правильней представлять Японию как загадку, по-настоящему неразгаданную до сих пор.

Однако, стоит заметить, что тот же японский менталитет после II Мировой необычайно эффективно «заработал» на совсем другие цели. Так что, один урок из японского опыта имеет универсальное значение: если народ отдает себя в руки националистов-военных – в камикадзе-самоубийц может превратиться вся страна.

Если говорить об отличиях Второй мировой от Первой, то обратите внимание на то, какие цели борьбы с германским блоком поставили перед собой державы, подписавшие Атлантическую хартию. Речь шла не просто о разгроме вооруженных сил противника (как это было в I мировую), а об искоренении нацизма как идеологии и политической, государственной системы. При этом не было речи о тайных договоренностях по разделу послевоенного мира, о послевоенных территориальных приращениях, а был декларирован открытый отказ от них.

Обращаем ваше внимание и на немедленную поддержку СССР западными державами в его борьбе с гитлеровской Германией. Более того, вопрос о поддержке Советского Союза в его будущем столкновении с Германией обсуждался руководителями США и Англии и был ими решен совершенно однозначно, как минимум, за полгода до гитлеровской агрессии против СССР.

И здесь – проблема. Был ли советский коммунизм более приемлем для руководителей западных демократий, чем германский нацизм? По этому поводу можно привести оценку из того же правительственного заявления США от 23 июня, другой отрывок из которого приведен в ЧЛД:

«Для Соединенных Штатов принципы и доктрины коммунистической диктатуры столь же нетерпимы и чужды, как принципы и доктрины нацистской диктатуры…»

А днем ранее госдепартамент США доложил правительству:

«Тот факт, что Советский Союз сражается с Германией, не означает защиту им борьбы за или согласие с принципами международных отношений, которых придерживаемся мы»

Так что, на СССР Запад смотрел открытыми глазами.

У нас однажды состоялся любопытный разговор с одним историком об отношении западных союзников к СССР. Он высказался в том смысле, что «они» воспринимали «нас», как непонятную стихию, как некое природное явление — опасное, непредсказуемое, грозное. И на их счастье, разрушительная сила его была направлена на их врага. Формально мы, конечно, были союзниками, но как-то глупо было бы говорить «мы вместе с землетрясением», «мы в союзе с цунами». У них была своя война с нацистами, по своим причинам, со своими целями, за свои ценности, — и как здорово получилось, что их враги сунулись на окраину Европы, где на далеких, бескрайних равнинах их принялся перемалывать ураган невиданной мощи, которого невозможно унять, которого невозможно победить. Отсюда, собственно, и отсутствие пристального интереса к тому, что же происходило там, на Восточном фронте, потому и оказалась для них наша Отечественная «неизвестной войной».

Обидно? А что мы сами-то знаем, о том, что происходило, например, на Дальневосточном фланге мировой войны, в грандиозной, многолетней войне Китая с Японией. А ведь людские потери Китая были примерно такими же катастрофическими, как и у СССР…

Стоит обозначить истинный характер антигитлеровской коалиции. Мы говорим «истинный», поскольку на этот счет было много иллюзий, которые позже в общественном сознании (и в нашем, и в западном) долгое время сохранялись и после войны.

Державы, которые называли себя «великими демократиями», резко отрицательно относились к любому тоталитаризму. Гитлер не упускал случая выставлять нацистскую Германию «щитом», охраняющим Запад от «большевистских азиатских орд», называл союз западных держав с коммунистическим СССР «противоестественным». И тем не менее, западные демократии в советско-германском столкновении не колеблясь сразу же встали на сторону СССР, в котором тоталитарная система была более жесткой, чем в любом государстве фашистского блока. И от этого союза они не отступали, даже когда казалось, что СССР стоит на грани поражения. Почему?

Посмотрите еще раз фрагмент речи Черчилля 22 июня и заявление американцев – там особо подчеркивается, что Англия и США поддерживают коммунистический СССР несмотря ни на что:

«Если Гитлер воображает, будто его нападение на Советскую Россию вызовет малейшее расхождение в целях или ослабление усилий великих демократий, которые решили уничтожить его, то он глубоко заблуждается»;

«Любая борьба против гитлеризма, независимо от ее происхождения, ускоряет конец нынешних германских руководителей… Гитлеровская армия – сегодня главная опасность для американского континента».

Здесь имел место, прежде всего, практический расчет. Экспансия коммунистической системы была не менее опасна для европейской цивилизации. Однако в то время нацистская Германия (и фашистская Италия) уже реально ломали Европу по собственному разумению; они были тогда гораздо опаснее тем, что – ближе, что они уже хозяйничают на континенте. СССР же – далеко, непосредственно своей вооруженной силой Западу не угрожает; Сталин делает публично очень резкие «антиимпериалистические» заявления, но действует в отношении западных держав очень аккуратно, избегая портить с ними отношения окончательно и бесповоротно. С другой стороны сокрушить нацистскую Германию без СССР в обозримом будущем представлялось нереальным. Для Запада здесь, безусловно, был выбор «из двух зол». Антигитлеровская коалиция – это прежде всего военный союз (в котором обе стороны до определенного момента использовали друг друга). Надежды на сотрудничество после достижения конкретной цели – разгрома нацистского блока – были (и оказались) не более, чем иллюзиями.

Борьба на каком фронте II мировой войны оказывала наибольшее влияние на исход всей войны?

Вновь вернемся к стратегическому раскладу I Мировой войны: союзники по Антанте вели ее двумя основными фронтами с самого начала, причем решающим для исхода войны являлся именно Западный. II мировая сложилась для Германии удачнее – с 1939 по 1944 год ей удалось провоевать основными сухопутными силами только на одном фронте, Восточном. Второй фронт в этой войне был очень важен, однако высадка массового десанта западных союзников во Франции (т. е. восстановление стратегической ситуации I Мировой) вряд ли могла увенчаться успехом, пока значительная часть германской армии не была перемолота на Восточном фронте. За все время войны ¾ потерь вермахта пришлись именно на Восточный фронт. Судьба войны, по сути, решалась именно здесь. Победа на полях России, Украины, Белоруссии выводила в центр Европы не только Красную армию, но и армии западных союзников, а поражение здесь – отодвигало конечное крушение нацистского Рейха в самое неопределенное будущее.

Если бы противнику удалось перекрыть каналы поступления в СССР западной помощи, – к каким последствиям для Советского Союза это могло привести? Вопрос этот можно задать и в более резкой форме: «Сумел бы СССР выиграть войну один, без западной помощи?»

Несколько послевоенных десятилетий вопрос ставился, по существу, именно так, и отвечалось на него: «Немцев бы мы, безусловно, расколошматили и без «ихней» тушенки да плохоньких танков. Жертв, конечно, было бы побольше, но все равно в 1944-м «они» прибежали уже «на готовенькое», чтобы оторвать кусочек от нашей победы».

Сумел бы СССР разгромить Германию в одиночку – вряд ли кто на трезвую голову возьмет на себя смелость ответить «да» или «нет». Но даже если ответить на этот вопрос положительно, масштабы «лишних» жертв нашего народа при этом некоторой приблизительной оценке все же поддаются.

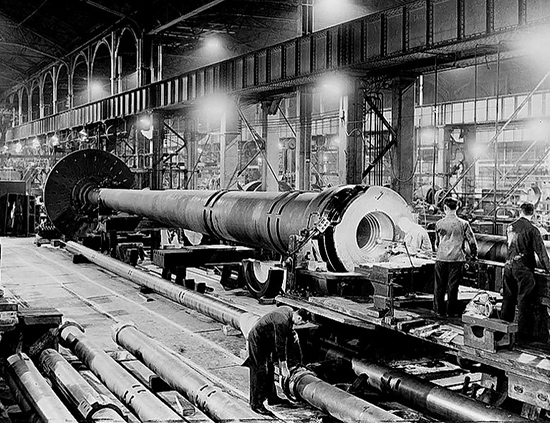

Западная помощь составила за время войны всего 4% валового промышленного производства СССР. По «валу» вроде бы немного. Но в данном случае важна структура поставок.

В Главе основная статистика западной помощи дана. Надо только эти тонны и метры перевести в более «усвояемую» форму.

Например: 4,3 млн. т продовольствия – это много или мало? Можем сообщить, что в пересчете на калории этой еды хватило для питания по армейским нормам 10 млн. чел. в течение 4 лет. Справка: СССР воевал 4 года, поддерживая общую численность вооруженных сил примерно в 9 млн. (к началу 1945 года – 9,4 млн.)

70 кв. м шерстяных тканей – это много или мало? Этого хватило для того, чтобы одеть примерно 14 млн. чел.; американских ботинок – обуть 15 млн. чел.

Много это или мало – 376 тыс. «студебеккеров»? Если посадить в их кузова по 16 солдат, то «на колесах» окажется вся действующая армия (примерно 6 млн. чел.).

А американскими полевыми телефонами можно было насытить действующую армию из расчета один аппарат на 14 человек.

Без американского горючего половина советских ВВС оставалась бы на аэродромах бесполезными алюминиевыми конструкциями (изготовленными, кстати, из американского же алюминия).

Мощность советской артиллерии без американских порохов и взрывчатки снизилась бы на треть.

Из этой статистики выходит, что в целом в той войне Красная армия была одета, обута, накормлена, посажена на машины, снабжена связью, вполовину обеспечена горючим, на треть — взрывчатыми веществами американского производства… Как-то так…

Трудно лишь подсчитать, сколько военной техники вообще не пошло бы на фронт, если бы на советские заводы не были завезены американские станки и оборудование, самостоятельно изготовить которые советские инженеры были тогда не в состоянии.

Страна воевала и выживала на пределе своих возможностей. И после такого несложного анализа статистики западной помощи прикиньте, сколько еще миллионов солдат погибло бы без авиационного и артиллерийского прикрытия, без своевременного подвоза подкреплений, сколько еще миллионов людей, не удержавшись на грани физического истощения, тихо и безвестно померли бы с голодухи. Посмотрите в конце следующей Главы хотя бы официальные цифры людских потерь СССР и прибавить к ним еще и тех, кто выжил благодаря американцам, англичанам и всем, кто сотрудничал с ними ради общей победы, кто восполнял для них то, что они отдавали СССР (канадцам, австралийцам, новозеландцам, индийцам, латиноамериканцам, жителям африканских колоний и т. д.)

Далеко не все высказывания Г.К. Жукова стоит принимать на веру, однако к этой его оценке все же прислушаемся:

«Но ведь нельзя отрицать, что американцы нам гнали столько материалов, без которых мы бы не могли формировать свои резервы и не могли бы продолжать войну… У нас не было взрывчатки, пороха. Не было чем снаряжать винтовочные патроны. Американцы по-настоящему выручили нас с порохом, взрывчаткой. А сколько они нам гнали листовой стали! Разве мы могли бы быстро наладить производство танков, если бы не американская помощь сталью? А сейчас представляют дело так, что у нас все это было свое в изобилии».

Хотелось бы также несколько прояснить вопрос об оплате поставок по ленд-лизу.

Согласно американскому закону о ленд-лизе, «расходные» материалы, поставленные США своим союзникам, были для них бесплатными — порох, взрывчатка, горючее, снаряды и патроны, металлы, ткани, обувь, продовольствие и пр. Не взималась плата и за технику, пришедшую во время войны в негодность. Оплачивать союзники США должны были лишь ту американскую технику, которая оставалась в исправности и продолжала использоваться в их армиях или в народном хозяйстве после окончания войны, а не была возвращена в Америку (оставшиеся самолеты, танки, автомобили, паровозы, вагоны и пр.).

Собственно, все споры по поводу уплаты военных долгов велись по поводу этих «остатков» (для СССР, например, сразу после войны, цена их была определена в 12% от общего объема поставок по ленд-лизу). Долги эти много раз пересматривались (в сторону уменьшения), срок их выплаты неоднократно откладывался. Англия, например, полностью рассчиталась по этим долгам лишь к 2006 году, Китай вообще отказался платить, а выплата по советскому долгу за те давние поставки, который приняла на себя Россия, в очередной раз перенесена — до 2030 года.

Любопытный вопрос — насколько интенсивно работали на войну экономики различных стран?

Кое-какая статистика: в 1942 году соотношение производства товаров народного потребления и военной продукции оставалось в Германии таким же, как и в последний мирный год, а в 1943 году военная промышленность превзошла гражданские отрасли лишь на 12%. Если во времена I Мировой войны на нужды военной промышленности шло 46,5% стали, то в 1942 году эта доля составляла только 37,5%. В то время, как в Англии в 1943 году численность прислуги уменьшилась на две трети, в Германии она оставалась практически неизменной до конца войны – 1,4 млн.

А на вопрос, почему нацистская Германия не могла все ресурсы нации бросить в топку войны вплоть до ее последнего года, пусть ответит министр вооружений Германии Альберт Шпеер. Он приводит весьма неожиданные для нас сравнения и оценки:

«Несмотря на весь технический и производственный прогресс, объем военного производства времен Первой мировой войны не был достигнут даже на пике военных успехов, в 1940 – 41 гг. В первый год войны с Россией производилась всего одна четверть артиллерийских орудий и боеприпасов от уровня осени 1918. Даже три года спустя, весной 1944 г., когда мы после всех наших успехов приближались к наивысшей точке нашего производства, выпуск боеприпасов все еще был менее того, что в Первую мировую войну давали вместе тогдашняя Германия и Австрия с Чехословакией.

Разрыв между тотальной мобилизацией рабочей силы в демократической Англии и халатным подходом к этому вопросу в авторитарной Германии отражает обеспокоенность режима возможным отливом народного благоволения. Руководящие круги не желали сами приносить жертвы, но они не ожидали их и от народа, стараясь поддерживать его по возможности в добром расположении духа… Для упреждения недовольства расходовались большие, чем в демократических странах, средства – на обеспечение населения потребительскими товарами, на военные пенсии или на пенсии вдовам погибших на фронте мужчин. Тогда как Черчилль ничего не обещал своему народу, кроме «крови, слез, тяжелой работы и пота», у нас на всех этапах и при всех кризисах войны монотонно звучал пароль Гитлера «Окончательная победа будет за нами». Это было признанием политической слабости, в этом просматривались серьезные опасения утраты популярности, из которой мог бы развиться внутриполитический кризис».

Как изменилась жизнь населения в главных воюющих странах? Статистика таких изменений по СССР приведена в Главе. По другим воюющим державам можно ограничиться более или менее показательными фрагментами впечатлений современников.

Так, в США для потребителей и производителей мяса во время войны встала серьезная проблема перехода от парного, охлажденного мяса к мороженному. По этому поводу была даже проведена общенациональная пропагандистская кампания, в которой психологи убеждали американских домохозяек, что мороженное мясо – тоже вполне съедобный продукт…

В Англии было введено карточное нормированное продуктов, однако уровень его несколько отличался от советского. Мягко говоря. Вот любопытный фрагмент из статьи военных лет Джорджа Оруэлла «Чашка отменного чая»:

«…Чай должен быть крепким. На полный до краев чайник емкостью в одну кварту идет примерно шесть чайных ложечек «с верхом». В период нормирования продуктов это не самый легко осуществимый совет… Все настоящие ценители не просто любят крепкий чай, но и с каждым годом любят заваривать его все крепче и крепче, что нашло отражение в решении о выдаче дополнительных рационов чая пенсионерам по возрасту».

Жизненный уровень немецкого населения поддерживался на вполне удовлетворительном уровне за счет реквизиций на оккупированных территориях вплоть до 1944 года, – солоно немцам пришлось лишь с потерей европейской империи и усилением разрушительных бомбежек англо-американской авиации.

Теперь о загадке военной катастрофы 1941 года…

Напомним:

«К лету 1941 года Красная армия имела 22 тыс. танков (в вермахте – 5,5 тыс.); военно-воздушные силы СССР располагали 23 тыс. самолетов, в то время как ВВС Германии и всех ее союзников в общей сложности имели около 9 тыс. машин; 115 тыс. стволам советских артиллерийский орудий и минометов вермахт мог противопоставить лишь 88 тыс». (Глава)

В голове не укладывается, как армия, обладавшая столь большим материальным превосходством над противником, могла допустить такой страшный разгром, небывалый в российской истории… Были серьезные неудачи, были поражения, но такого… позора русская, российская армия не испытывала никогда за всю свою историю. Стойкость отдельных частей не может заслонить общей картины военной катастрофы, едва не закончившейся катастрофой национальной…

В тексте Главы разгром Красной армии 41-го года объясняется в чисто военном аспекте. Но ведь было в числе его причин еще что-то такое, что невозможно уловить статистическими методами, что не выражается в тыс. штук или млн. тонн.

Что же происходило тогда в войсках?

Вполне официальный ответ дает на этот вопрос сам Верховный Главнокомандующий:

«…В наших стрелковых дивизиях имеется немало панических и прямо враждебных элементов, которые при первом же нажиме со стороны противника бросают оружие… и увлекают за собой остальных бойцов. В результате подобных действий… дивизия обращается в бегство… Подобные действия имеют место на всех фронтах…» (из директивы Иосифа Сталина командующим фронтами, сентябрь 1941 г.)

Но вот прошел год с небольшим. От былого материального и технического перевеса не осталось и следа. Операции первой половины 1942 года показали, что в полководческом мастерстве командование по-прежнему уступает противнику. Но несмотря ни на что характер боев изменился в корне – у Волги вермахт как будто уперся в бетонную стену.

Думаем, что сейчас мы вправе задать неожиданный, режущий слух и душу вопрос:

Когда война с нацистской Германией стала для CCCР Великой Отечественной войной?

И здесь не формальная игра в определения, в слова — речь идет о сути событий, об их глубинном смысле.

Исторический контекст даст следующий отрывок из нашей хрестоматии:

«Новый советский патриотизм есть факт, который бессмысленно отрицать. Это есть единственный шанс на бытие России. Если он будет бит, если народ откажется защищать Россию Сталина, как он отказался защищать Россию Николая II и Россию демократической республики, то для этого народа, вероятно, нет возможности исторического существования. Придется признать, что Россия исчерпала себя за долгий тысячелетний век и, подобно стольким древним государствам и нациям, ляжет под пар на долгий отдых или под вспашку чужих национальных культур…

Еще очень трудно оценить отсюда [из эмиграции] силу и живучесть нового русского патриотизма. Он очень крепок у молодой русской интеллигенции, у новой знати, управляющей Россией. Но так ли силен он в массах рабочих и крестьян, на спинах которых строится сталинский трон? Это для нас неясно. Сталин сам, в годы колхозного закрепощения, безумно подорвал крестьянский патриотизм, в котором он теперь столь нуждается. Но и сейчас, в горячке индустриального строительства, он губит патриотизм рабочих, на котором создавалась Советская республика. Мы с тревогой и болью следим отсюда за перебоями русского надорванного сердца. Выдержит ли?..

Вот почему… так бессмысленна сейчас политическая арифметика, сложение плюсов и минусов возможных результатов. Там, где одна из возможностей есть смерть России, расчеты смолкают…

Кто не с Россией в эти роковые дни, тот совершает – может быть, сам того не сознавая – последнее и безвозвратное отречение от нее»

Поразительно все-таки, как эмигрант с 1926 года, историк и христианский философ Георгий Федотов сумел увидеть смертельную опасность для страны задолго до тех роковых событий (в 1936 году!). Еще более поразительно, что он, убежденный либерал, в разгар «Великого перелома» призвал всех быть с Россией – да, с «Россией Сталина»!

Идя вслед за ним, можно посмотреть на события 1941–42 годов с точки зрения патриотизма. Принято считать, что чувство патриотизма присуще нашему народу изначально, заложено в нем чуть ли не на генетическом уровне. Но российская история задает по этому поводу такие загадки…

Был ли патриотом России Бенкендорф? а Чаадаев?.. Были ли патриотами миллионы солдат, бросивших фронт Первой мировой, чтобы вернуться в родные места? Кто были патриотами – солдаты и офицеры, оккупировавшие в 1968 году Чехословакию, или диссиденты, вышедшие тогда с протестом на Красную площадь? – а может быть, и те, и другие, но патриотизм у них был разный? Какая разница между патриотизмом советским, российским, русским или татарским? совместимы ли они, не противоречат ли они один другому? А как прикажете понимать известные слова, процитированные Львом Толстым: «Патриотизм – последнее прибежище негодяя»? Как все здесь непросто…

Возрождение российского патриотизма сейчас становится наиболее значимым политическим лозунгом. Думается, что приходит время отнестись к патриотизму не как к чему-то само собой разумеющемуся, а как к очень важной и очень сложной проблеме, которую должен решать для себя каждый человек и общество в целом. [Что касается нас самих, то на вопрос наших учеников, что значит быть сейчас патриотом России, мы ответили: «Не давать взяток!»]

И события начала Великой Отечественной войны дают материал для нелегких размышлений по этому поводу.

А вот еще одна возможность хорошенько подумать:

«Введите воинскую повинность, и у нас больше не будет свободной страны – испуганный шепот заменит свободу речи, гражданин не сможет выразить свое несогласие с правительством. Тайные сборища в темных углах заменят свободу собраний, и все граждане будут закованы в цепи собственного изготовления. Принятие закона заткнет рот последней великой демократии и явится самой большой и дешевой победой Гитлера. На надгробном камне американской демократии он напишет: «Здесь покоится главная жертва войны нервов» (сенатор Г. Уиллер, из выступления по поводу введения выборочной воинской повинности, август 1940 г.).

Это убежденное высказывание для российского нашего уха кажется буквально голосом с другой планеты. Но оно покажется гостем вообще из другой солнечной системы, если учесть, что вырывается оно не из уст какого-нибудь «левака», ниспровергателя «основ» или, простигосподи, хиппи, а принадлежит солидному, уважаемому сенатору – «столпу общества», консерватору до мозга костей, твердолобому поборнику традиций и привычек миллионов своих сограждан. И не забудем, что именно за такими, как сенатор Уиллер, полтораста лет стояло подавляющее большинство американцев.

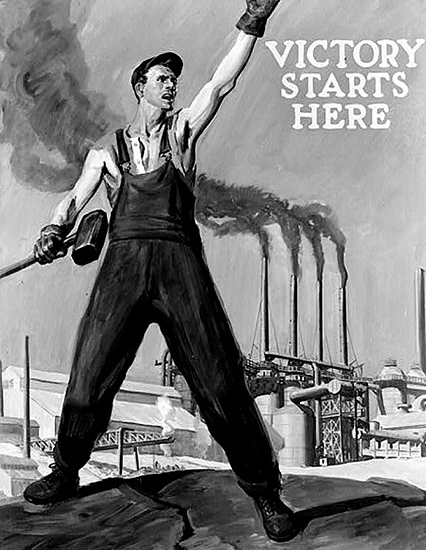

В этой связи встают очень существенные вопросы: Что изменилось в настроениях американского общества в начале 40-х годов, когда оно «приняло» войну? Какие большие, общенациональные чувства заставляли миллионы американцев приходить на призывные пункты, чтобы потом сражаться и погибать на море, на суше и в воздухе по всему миру? И неужели только погоня за «длинным долларом» толкнула миллионы «вечных» домохозяек встать к станкам на военных заводах? И почему они не проклинали свое правительство, отправлявшее их мужей и сыновей иногда на верную гибель? Зачем им всем нужна была эта победа – за тридевять земель, за тысячи миль от родного дома?

Да, конечно, среди мотивов была и национальная гордость, очень болезненно задетая Перл-Харбором. Но ведь, в отличие от Англии и СССР, государственная независимость США не была под непосредственной угрозой. А до геополитической идеи о «США – мировом жандарме» в массовом сознании было еще очень далеко.

А может быть, дело было в том, что правительству удалось убедить общественное мнение, что под угрозой находятся главные американские ценности, которые отстаивали консерваторы-«изоляционисты»? Ведь в этой войне (в отличие от I Мировой) на первый план выдвинулись именно моральные мотивы, – здесь в грандиозной смертельной схватке столкнулись мировоззрения. Войну за мировое господство развязал вооруженный до зубов нацизм, мораль и ценности которого были полностью и во всем противоположны основным, массовым американским идеалам. Успехи «коричневой чумы» в Старом Свете были все более и более впечатляющими, и Америка начинала ощущать себя последним бастионом христианской цивилизации. Так что, американцы в 1941 году отказались от «изоляционизма» как от принципа внешней политики, но остались на прежних, традиционных принципах своей внутренней жизни, за которые так опасались «изоляционисты».

Обратите внимание: речь идет не о расчетах и комбинациях политиков, а о состоянии и эволюции общественного сознания десятков миллионов людей (без которого американцев не смог бы втравить в войну никакой самый хитроумный президент).

Как американское общество менялось по мере того, как США превращались в сверхдержаву, оправдались ли опасения «изоляционистов» – это уже другая – послевоенная – история.

ДИЛЕТАНТ — человек, берущийся за дело, всех тонкостей которого он ещё не постиг, непрофессионал, любитель, частенько попадающий впросак.

Но не так всё просто, — дилетантизм может быть и очень продуктивным. Эйнштейн говаривал: «Все уверены, что этого сделать невозможно, но вот приходит некто, который этого попросту не знает, — он‑то и делает!» Умный и веселый дилетант может смотреть на вещи шире, у него нет узости специалиста («профессионального кретинизма»). Именно дилетанты подчас делают великие и неожиданные изобретения.

ПРОФАН — человек, вообще ни бельмеса не понимающий в деле, за которое он вознамерился приняться (и, скорее всего, дурак — умный не влез бы в ту область, в которой совершенно не разбирается). Профан способен опорочить любую самую светлую идею (которая ему самому очень нравится) — бездумно восхищаясь ею, упрощая её до уровня своего понимания, он тем самым её профанирует (дискредитирует, порочит ее изнутри). Говорят, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой. Да, но в самом упрощенном, искажённом до неузнаваемости — профанированном — виде.

ДЕМАГОГ — человек или политический деятель с хорошо подвешенным языком, ловкий и изворотливый краснобай. Лицемер, который, хорошо зная истинное положение вещей, готов извратить любые факты и оправдать любую гнусность. Он способен врать всем прямо в глаза, но предпочитает обычно говорить полуправду — это и есть основной демагогический прием..

Демагог — словесный мошенник и шулер, прикрывающий свои низменные интересы высокопарной болтовней о светлых идеалах и принципах.

ФАРИСЕЙ. У этого слова история древняя (хотите знать — читайте Евангелие). Сегодня фарисеем могут обозвать человека, который любит читать окружающим мораль по любому поводу, сам внешне выглядит высоконравственным и добропорядочным, но в душе (и в жизни — когда его никто не видит) так же лаком до сладких грешков, как и все мы.

НУВОРИШ — скоробогач, человек из «низов», который ловкостью, нахрапом, а то и насилием мгновенно сколотил себе состояние. Он опьянён своими новыми возможностями и, упиваясь властью своего богатства, думает, что деньги могут всё. Бывает несколько обескуражен, когда его не пускают в приличное общество, а пустив, переглядываются у него за спиной. А как ему хочется попасть именно туда, как хочется стать своим среди этих гордых интеллектуалов и тонких, непродающихся женщин! Нувориш — гремучая смесь наглой самоуверенности и тайного чувства собственной неполноценности.

ФАНАБЕРИЯ — манера поведения людей неумных, но уж больно уверенных в самих себе — они агрессивно-высокомерны, громко-бесцеремонны, желают, чтобы все вокруг делалось, как их левая нога хочет. Так частенько вели себя российские купчики средней руки: «Ндраву моему не препятствуй!»

Непременная черта всех изречений таких выскочек — АПЛОМБ. Они уверены, что окружающие ценят каждое сказанное ими слово буквально на вес золота (несчастные — их презирают даже собственные лакеи и прихлебатели), а потому любую, самую глупейшую фразу они произносят обязательно с апломбом — цедя слова гордо и самодовольно.

ПАРВЕНЮ — вульгарный выскочка, неведомыми путями пробравшийся в аристократическое общество, неудачно пытающийся подражать тамошним изысканным манерам, «мещанин во дворянстве».

ПАРИЯ — человек, выброшенный из общества, отвергнутый им, презираемый всеми изгой.

КОКОТКА — продажная женщина, довольно дорогая проститутка (не перепутайте с кокеткой). Клиентов ловит не на уличной панели, а в ресторанах, элитных клубах, на презентациях. Предпочитает не разовые «заказы», а более или менее длительное содержание от постоянного клиента. В России таких дам называли содержанками или «камелиями».

ФУРИЯ — так можно назвать только женщину — постоянно злобствующую, безудержно агрессивную, откровенно и жестоко мстительную. Одним словом — ведьма.

На пляжах теплых морей можно встретить огороженные участки, на которых загорают и вполне культурно развлекаются абсолютно голые люди. Это — НУДИСТЫ. Когда-то, в начале ХХ века они даже сумели развернуть целое довольно массовое общественное движение под лозунгом «Долой стыд!» — группы голых мужчин и женщин появлялись с такими плакатами на улицах городов, распугивая мирных (одетых) прохожих. Со временем нудистское движение несколько успокоилось, потеряло былую агрессивность и принципиальность: всех и всегда ходить без одежек они уже не призывают, а свои пляжи и клубы устраивают, как правило, за высокими заборами.

Вот видите, — даже такие фанатики сумели освоить демократические правила человеческого обще-жития: живи, как тебе нравится, уважая при этом вкусы окружающих и не навязывая им насильно своих идей (пусть даже и самых прекрасных).

НАТУРИСТ — человек, убежденный в том, что жить надо в слиянии с природой, а цивилизация мешает этому. Натурист — человек, отказывающийся пользоваться достижениями цивилизации, не обращающий внимание на ее законы, запреты и приличия. Натурист предпочитает ходить пешком, чем ездить на транспорте, бродить босиком по траве, а не в ботинках по асфальту, есть сырые продукты, не носить одежду из синтетики и меха животных (убивать их человек никакого права не имеет), а когда тепло, предпочитает ходить повсюду в своем натуральном виде (т. е. голым) и т. п. В ослабленном виде натуризм становится весьма популярным в самых широких массах.

НЕОФИТ — новообращённый, человек, которому в какой‑то идее, вере, учении внезапно открылся «свет истины». Радостный, воодушевлённый, он ещё только осваивается в новом для себя мире, готов часами говорить о всех тонкостях новой веры, охотно и несколько навязчиво общается со своими единомышленниками. А им, давним сторонникам этого учения, восторженность неофита несколько смешна, поэтому относятся они к нему снисходительно. Неофита иногда могут назвать и по другому — ПРОЗЕЛИТ («пришелец»).

ОРТОДОКС. Неофит почти всегда является ортодоксом — слишком «правильным», безоговорочно верящим в каждую букву, в каждую запятую принятого им учения. Ортодокс принципиально не желает замечать, что живая жизнь шире, богаче, сложнее любых попыток её объяснить, что никакая теория или вероисповедание не может разложить всю эту жизнь по своим «полочкам». Ортодокс уверен, что если его теория и жизнь расходятся, в чём‑то не соответствуют друг другу, то надо беспощадно переделать жизнь, но ни в коем случае ничего не менять в теории.

Ортодоксального приверженца любого учения, веры могут ещё назвать РИГОРИСТ (строгий) или ПУРИСТ (чистый) — люди это, как правило, сильные, цельные, искренние, сконцентрированные, но несколько культурно недоразвитые, однобокие, ограниченные.

А вот ПРАГМАТИК вообще не доверяет никаким теориям (хотя для вида он может выдавать себя за сторонника любой из них). Главное для него — реальная польза, осязаемый практический результат, достижение вполне конкретных целей.

ЭМПИРИК тоже не верит ни в какие теории и не поверит в их предсказания до тех пор, пока не убедится в этом на собственном опыте. Эмпирик доверяет только своим глазам, ушам, рукам, языку, носу, в конце концов. Он как апостол Фома, не поверивший в воскресение Христа из мёртвых до тех пор, пока не вложил пальцев своих в раны от гвоздей на руках своего Учителя.

КОМИЛЬФО — это такой мужчина. Одет он строго и со вкусом, причёсан, манеры изысканные: вилку держит в левой руке, а нож — в правой, но рыбу этим ножом — ни-ни. Говорить при этом может любую чушь — не это главное, а важно, чтобы речь его была плавна и благопристойна. В общем, как говорят французы, ком иль фо — человек-как-положено. Англичане своих комильфо называют ДЕНДИ. (И комильфо, и денди в русском языке не склоняются и множественного числа не имеют.)

ФАТ — а это мужчина, который так хочет быть комильфо, что всё время переигрывает. А ведь в этом деле всё решает неуловимое «чуть-чуть»! Фат одет чуть-чуть слишком по моде и позы принимает чуть-чуть слишком изящные. Он никак не может освоить благородной сдержанности и чувства меры комильфо, хоть и очень старается. Убеждён, что прекрасный пол от него без ума. Фатовство — мужское кокетство перед всеми женщинами сразу. (Фат и склоняется, и число множественное имеет.)

Пустейший человек, громогласно, картинно и безудержно хвастающий, бахвалящийся и при этом безбожно врущий, называется ФАНФАРОН.

ПЛЕЙБОЙ — богатенький мужчина, которому вряд ли пришлось сильно горбатиться ради своего богатства; к деньгам поэтому относится легко (и к своим, и к чужим), ценит в них возможности пожить весело, беззаботно и с комфортом; легко относится ко всем своим проблемам (а, тем более, к чужим); считает себя ценителем красоты, любит все радости жизни, но особенное пристрастие питает к женскому полу — эдакий живчик. В прежние времена такого бы назвали БОНВИВАН.

Похожий человеческий тип называют иногда — ЭПИКУРЕЕЦ. При этом имеют ввиду, что этот стиль жизни человек избрал не просто для удовольствия, но еще и из принципа, подводя под него идейную, теоретическую базу.

Для подобного типа людей есть и еще одно слово-определение: СИБАРИТ. С ним (со словом) можно обращаться посвободнее: если слов «плейбойствовать», «бонвиванить» или «эпикурейничать» нет и быть не может, то из сибарита сделать глагол легче легкого: «Ишь, наелся, угрелся, разлегся тут — сибаритствует!»

ФИЛАНТРОП — дословно: любящий людей, но не в смысле людоед, а как раз наоборот — человек, бескорыстно, из любви к ближнему помогающий людям. По-русски — благотворитель.

МИЗАНТРОП — человек, испытывающий тихое отвращение не только к своим знакомым и родственникам, но и ко всему роду человеческому в целом. (Может быть, потому, что слишком хорошо знает самого себя?)