Притча, которую рассказал Иисус ученикам своим, стала одной главных евангельских историй протестантизма:

«Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий.

Ибо Он поступит, как человек, который отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов [талант — крупная денежная единица в Средиземноморье], другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; точно также и получивший два таланта приобрел другие два; получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.

По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

И подошед получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: «господин! пять талантов ты дал мне; вот; другие пять талантов я приобрел на них».

Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многими тебя поставлю; войди в радость господина твоего».

Подошел также и получивший два таланта и сказал: «господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них».

Подошел и получивший один талант и сказал: «господин! Я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; и убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое».

Господин же его сказал ему в ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью; итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!»

Западный ремесленник, выросший в жестких условиях цеха, из поколения в поколение воспитывался в величайшем уважении прежде всего к качеству своей продукции. Таким образом, за сегодняшними рекламными табличками на многих товарах «Европейское качество!» стоят века и века воспитания работника, до тонкостей знающего все секреты своей профессии, уважающего свой труд и гордящегося своим изделием.

УСТАВ цеха льнопрядильщиков в Румбурге (Чехия)

Во-первых. Принимается сей порядок во имя Иисуса Христа, избавителя нашего, нам счастье несущего. Пусть его именем сей порядок начинается и ведется и пусть нынешние и будущие мастера сего ремесла льноткачества здесь в Румбурге всегда имеют право устанавливать свой честный и полезный порядок для всех лиц этого ремесленного цеха, включая женщин и детей; каковой порядок ныне поддерживается и в других концах; и пусть останутся в силе наказания и штрафы, каковые налагаются за нарушение его. Но для того чтобы сей порядок всегда был в согласии с сознанием и волей наследственных владельцев этих мест, устанавливается: на случай, если найдено будет нечто такое в этом порядке, чего терпеть негоже, пусть остается за владельцами право оный порядок менять и отменять.

Во-вторых. Кто это ремесло изучать желает, тот должен пройти 14-дневное испытание. По исходе оных 14 дней обязан он представить совету цеха в письменной или устной форме достаточные свидетельства своей законнорожденности и честного имени во всех действиях своих. Если тогда признано будет, что подходит он для того или иного ремесла, то оный цех должен его принять, а он обязан в течение трех лет кряду проходить обучение; а если он за эти три года когда-либо уклонится от учения, то обязан уплатить в кассу цеха три гульдена. А внесение штрафа в три гульдена произвести в присутствии бюргеров цеха, а кроме того, если будет вновь принят, вложить в кассу еще гульден, из которого совету полагаются три белых гроша, в кассу — 9 белых грошей, а старшим мастерам за их труд и потерянное время — 12 белых грошей; а мастеру-учителю он должен передать свою постель с периной и кусок (штуку) полотна, а старшие мастера должны все это осмотреть, чтобы все было по-доброму и честному; а когда юноша научится, или если он во время учения умрет, то постель остается мастеру-учителю; а если у юноши-ученика постели нет, то он обязан перед окончанием учения уплатить мастеру три гульдена наличными.

В-третьих. Если ученик-слуга будет найден нежелательным, если он ведет себя своевольно и наперекор указаниям мастера, то он обязан, уплатить две копы грошей штрафа. А если будет установлена вина за мастером, то оный обязан по постановлению мастеров внести в кассу цеха 3 гульдена штрафа, а его ученику цех должен озаботиться выделить для обучения другого мастера-учителя.

В-четвертых. Каждый, выдержав свои 3 года в учении, должен на год податься в странствие, и в соответствии с указаниями своего цеха пройти путь более трех миль, и до исхода года не возвращаться без достаточных причин к месту обучения, а до этого никто не должен предлагать присвоить ему достоинство и права мастера; исключение составляют лишь чужаки (посторонние) и сыновья мастеров.

В-пятых. Чужой (посторонний) подмастерье, желающий претендовать на права мастера, должен сначала год проработать у нас на месте; этот год он должен пройти под началом одного из мастеров.

В-шестых. Кто хочет в этом цехе стать мастером, тот должен представить и доложить перед собранием цеха достаточные свидетельства своего (предшествующего) обучения: что он в течение 3 лет обучался ремеслу, и каково было к нему отношение. Затем еще раз он должен просить в течение 4 кварталов предоставить ему права мастера, а на четвертый квартал это право должно быть ему присвоено либо в этом праве отказано. Однако сын мастера должен претендовать на мастерские права в течение всего одного квартала, а затем уже и требовать этих прав. После положительного решения новый мастер должен еще завоевать себе бюргерское право и произвести 3 мастерских изделия (шедевра) — одну холстину на 25 прядей, один кусок тика на 48 прядей и одну малую холстину на 50 прядей, причем он должен для этого самостоятельно подгонять, подводить и подстраивать гребни, а выдержавшим свое испытание на шедевр он считается после того, как назначенные мастера-смотрители выскажутся перед всем цехом, что куски (штуки) сделаны добросовестно и изрядно; а молодой мастер обязан тогда выплатить мастерам-смотрителям и старшим мастерам полталера, а цеху — 10 коп грошей, в том числе первый раз — когда претендует на членство в цехе — 5 коп, и второй раз, когда представит свое мастерское изделие — остальные 5 коп. Но сын мастера, а также его (мастера) помощник (подмастерье), претендующий на брак с дочерью мастера, вносит наличными в кассу цеха 5 коп, затем — при просьбе о принятии в цех — треть полукопы, а при представлении шедевра — еще треть полукопы. После этого он обязан получить и может использовать те же права, что и всякий другой мастер.

В-седьмых. Если чужак — посторонний подмастерье — прибудет сюда и захочет записаться к старшим мастерам, чтобы отработать свой предварительный год, то он должен представить свидетельство, что 2 года странствовал и за это время на своей родине не был.

В-восьмых. Чужой (посторонний) подмастерье, желающий стать у нас мастером, учившийся у нас или где-либо еще, должен в день Михаэлиса попросить у старших мастеров записать его к тому мастеру, у которого он хочет проработать свой предварительный год; а если при этом окажется, что этот мастер в тот самый год впадет в бедность и не в состоянии обучать своего подмастерья, то последний должен сообщить об этом старшим, а те обязаны дать ему другого мастера. И пусть ни один из чужаков не вздумает претендовать на вступление и не приходит ни в какой другой день, кроме дня Михаэлиса. Но сын любого из мастеров или подмастерье, женившийся на дочери мастера или его вдове, после года странствий и года службы у одного из мастеров может подать просьбу о приеме в цех в любой квартал года, когда ему угодно. Такие кандидаты имеют те же права без всяких ограничений.

В-девятых. Всякий желающий стать мастером в этом цехе должен иметь законную жену или, по меньшей мере, быть помолвленным.

В-десятых. Каждый молодой мастер при начале своего пребывания в цехе должен вносить вместо воска, как это было в обычае повсеместно, три белых гроша на общую пользу.

В-одиннадцатых. Когда пьется обычное пиво, то самые молодые должны по приказанию старших подавать пиво двум мастерам каждый; а если кто-то в цехе умрет, то на похоронах умершего должны провожать к могиле каждый мастер и каждая жена мастера, не посылая вместо себя никого из низших простых людей, а иначе взимается штраф в размере 1 фунта воска. Следует также оповещать и рассылать известие, когда именно предстоят похороны, и к этому часу каждый должен явиться к дому, где находится покойник. А два самых молодых мастера должны позаботиться о прочих делах цеха и выполнить их с усердием, в противном случае с них взимается штраф или налагается взыскание в той же форме.

В-двенадцатых. Ни один мастер не должен переманивать у другого подсобную силу или ученика-слугу под страхом штрафа в размере 1 гульдена в пользу цеховой кассы.

В-тринадцатых. При входе в помещение цеха каждый порядочный ремесленник должен употреблять только приличные слова и жесты, т.е. не позволять себе никаких непотребных выражений, не горячиться, не гневаться, не озоровать; кто нарушает этот пункт, тот обязан выплачивать при каждом подобном случае полгульдена в кассу цеха, если же будет нанесено оскорбление действием, то штраф того же размера может быть при случае удержан и оставлен в пользу Господина, которому принадлежит город.

В-четырнадцатых. Если кто-нибудь, будь то мужчина или женщина, вызван на собрание цеха и произвольно, без уважительной причины, останется вне стен его, не являясь в намеченный час, то штрафуется фунтом воска.

В-пятнадцатых. Законным почитается также положение, что низшие члены и дети данного ремесленного цеха должны присутствовать и оставаться на всех торжествах вполне изрядно и достаточно.

В-шестнадцатых. Ни одному из жителей церковного прихода, к которому принадлежит цех, не разрешается развлекаться за пределами общины, как это имело место и утвердилось с давних времен; все мастера должны оставаться в городке; в деревни же данного владения Румбург, которые находятся за пределами прихода, они могут допускаться лишь на короткое время. На 24 хозяев разного рода приходится один производитель полотна. Но должно быть обеспечено, что эти ткачи льняных материалов никак не смеют каким-то путем мешать домашним хозяйствам соседей отправлением своих собственных потребностей, как не смеют устраивать торги льняным полотном и побуждать к этому прислугу; а то, что может такой деревенский ткач произвести собственными руками, должно быть ему разрешено соответствующими предписаниями.

В-семнадцатых. Когда мастер принимает на себя платную работу, он должен завершить ее за 8 недель и при этом изрядно удовлетворить заказчиков. А где будут жалобы, что это не произошло, данный мастер должен быть по решению цеха оштрафован на 3 фунта воска.

В-восемнадцатых. Заказ хозяев города должен выполняться со всевозможным усердием и непреложной деловитостью, за чем обязаны следить старшие мастера, проверяя, как идет дело. Работа с простыми, грубыми нитками должна выполняться за 6 недель, тонкие же нитки должны обрабатываться за 8 недель. Если же какие-то нитки оказались низкого качества, то старшие мастера должны проследить за тем, чтобы они были обработаны наилучшим возможным способом.

В-девятнадцатых. Если мастер выполняет платную работу и ее испортит или выполнит непорядочно, то он должен оплатить стоимость товара или потраченный материал. Решение может быть принято другим мастером или советом цеха.

В-двадцатых. Нить для работы должна выдаваться мастеру в любое удобное для него время, и не должны особенно ограничиваться те сроки работы, на которые могут потребоваться люди.

В-двадцать первых. Плата на изготовление двух штук грубой нити должна составлять 7 малых грошей, двух штук средней нити — также 7 грошей; выпушка на 40 прогонов (прядей) — по 4 гроша за штуку; мелкое полотно из 40 прогонов (прядей) — по 6 малых пфеннигов за локоть; за полотно из 50 прогонов (прядей) и более — по 9 малых пфеннигов за локоть.

В-двадцать вторых. Мастера должны придерживаться правильной ширины материала, т.е. льняное полотно должно иметь ширину 2 локтя, как это было в прежние времена, а длину — 60 локтей и никак не меньше. Если будет обнаружено иное, то выплачивается в кассу 1/2 гульдена.

В-двадцать третьих. После обучения молодого ученика мастер в течение полугода не должен приглашать другого и учить его, чтобы бедный наряду с богатым мог разумно взяться за учение.

В-двадцать четвертых. Когда распивается общее пиво, каждый должен держаться скромно и не напиваться до безрассудности. А кто это правило нарушит, тот выплачивает штраф — 2 фунта воска. А если произносил непотребные слова, то штраф 12 грошей. Если случится такая дерзость, то решение о штрафе в зависимости от обстоятельств проступка принимается цехом на месте или предоставляется благородному Господину.

В-двадцать пятых. Кто беспричинно, по собственному капризу не хочет идти на общее пиво и остается в стороне, тот должен выплатить полную стоимость своего пребывания на пиве; если же выяснится достаточно уважительная причина отсутствия, то обязан выплатить половину этой суммы.

В-двадцать шестых. 4 мастера должны ежегодно на Троицу рассчитываться с цехом, а по прошествии 14 дней расплачиваться с цехом своей продукцией. В случае невыполнения — штраф в размере 3 фунтов воска.

В-двадцать седьмых. Любому жителю этого городка, любому мелкому крестьянину деревень не разрешается закупать узкое льняное полотно (холст) вне цеха и белить его или еще что-либо другое с ним делать; но жителям городка в отличие от крестьянских людишек должно быть разрешено торговать широкими льняными полотнами (холстами).

В-двадцать восьмых. Ни один бюргер и ни один лавочник не имеют права закупать нитки на рынке или на дому в те недели, когда не собираются недельные торги. Если будет обнаружено нарушение, то нитки отбираются и передаются в дома призрения.

В-двадцать девятых. Ни один бюргер не должен позволять себе оплачивать халтурщикам нитки в их домах.

В-тридцатых. Ни один крестьянин не должен продавать нитки в своем доме, а обязан придерживаться предписанных еженедельных рынков. А если мастер купит у крестьянина нитки на улице, то обязан внести штраф в пользу цеха в размере 1/2 гульдена.

В-тридцать первых. Ни один мастер не должен покупать нитки в деревне и не должен передавать деньги через других лиц. Кто это нарушит, каждый раз обязан выплачивать цеху также по полгульдену штрафа.

В-тридцать вторых. Если мастер купил у халтурщика льняное полотно и тем самым цеху был нанесен ущерб и беспокойство, то с мастера взыскивается за каждое закупленное таким образом полотно как в пользу Господина, так и цеха по 1 копе серебра.

В-тридцать третьих. После того как в этом году нити выплеталось несколько меньше, чем в году прошлом. Господин хозяин, по всеподданнейшему ходатайству цеха разрешил в дальнейшем, чтобы от каждого малого вытканного куска (штуки) льняного полотна полторы копы выплачивалось как вознаграждение производителю, имея в виду, что копа или талер составляют 68 крейцеров, но чтобы полотно при том вырабатывалось изрядное и доброе.

В-тридцать четвертых. Цеховые мастера обязаны дважды в год осматривать и оценивать беление при владении Румбург. Если обнаружится низкое качество беления, то Господином-владельцем могут быть наложены штрафы.

В-тридцать пятых. Чтобы настоящее установление и статут всегда строго выполнялись и чтобы тем самым цех был защищен и мог изрядно работать, все мастера — и нынешние, и те, которые будут у цеха впоследствии — должны выплачивать Господину хозяину с каждого набора инструментов и с каждого станка ежегодно на Рождество по 2 чешских гроша, а каждый мастер не должен иметь права использовать более трех станков; точно так же, ни один мастер не должен перекупать продукцию у другого мастера цеха и выдавать ее за свою, сам при этом не работая. В этом случае его станок простаивает, и ему назначается штраф в одну копу.

«Рождение новой Европы» (отрывки из Главы Курса)

В 16-17 веках европейская христианская цивилизация совершила в своем развитии рывок, резко изменивший весь ход мировой истории.

Все началось с великого изобретения 1445 года немецкого ремесленника Иоганна Гутенберга, который разработал технологию размножения текстов. «Информационный взрыв» книгопечатания, который за этим последовал, буквально втолкнул Европу в Новое — в наше — время.

Иоганн Гутенберг и начало европейского книгопечатанья

…

Первой книгой, которую напечатал Гутенберг, была Библия.

Хотя она и почиталась святыней всего христианского мира, но могла быть прочитана к тому времени лишь учеными «профессионалами». В Средние века католическая церковь готова была мириться с языческими суевериями европейских христиан, но очень подозрительно относилась к тем из них, кто уж слишком истово погружался в христианскую веру. Утверждалось, что мирянам вообще не следует читать Библию — это не только не поможет им в спасении души, но может погубить ее окончательно. Буквально каждая фраза Книги преподносилась мирянам в аккуратной «упаковке» официальных толкований и «правильных» практических выводов.

…

Человек, положивший начало религиозному расколу Европы — немецкий монах из саксонского городка Виттенберга Мартин Лютер. Он впервые прочел Библию («с великим удивлением»), когда ему было 20 лет, и через несколько лет знал ее почти наизусть. И Лютер увидел настоящую пропасть между Священным Писанием и порядками в католической церкви. Это оказалось для него, человека глубоко верующего человека с чуткой совестью, — непереносимым. Лютер почувствовал, что эта Церковь, погрязшая в грехе, никак не может помочь христианину в спасении его души. Более того, в этом ему не поможет никто — нет посредников между человеком и Богом.

И нет никакого толку в усердном исполнении церковных обрядов, в постах, паломничества. Только верой спасется человек! А внушать ему, что кто-то за него может искупить его грехи — значит злонамеренно губить чужие души, то есть, служить дьяволу.

…

Лютер меньше всего хотел, чтобы из-за его учения разгорелись смуты и войны: «Я не хотел бы, чтобы Евангелие отстаивалось насилием и пролитием крови. Слово победило мир, благодаря слову сохранилась церковь, словом же она и возродится». Он прекрасно понимал, какие неуправляемые силы он развязывает, понимал он и то, насколько опасно разрушать авторитет церкви, столько веков державший в узде средневекового человека. Но — «неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне Бог!»

Католическая церковь не зря старалась прятать Библию от «простецов» — умные практики прекрасно знали, какое впечатление она может произвести! А Лютер утверждал: «Всем и каждому христианину подобает знать и обсуждать Учение; подобает, и пусть будет проклят тот, кто на йоту суживает это право». Он перевел Библию на народный немецкий язык, чтобы ее мог прочесть — и по-своему истолковать — каждый грамотный.

…

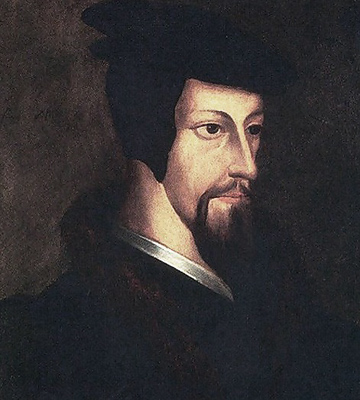

Реформация очень скоро вышла за пределы Германии. Ее преследовали, протестанты искали убежища в чужих странах, и это очень способствовало распространению «ереси». Вторая половина 16 и первая половина 17 века стали временем массовых переселений инаковерующих из одних европейских стран в другие, а иногда и за пределы Старого Света. Одним из таких беглецов был французский протестант Жан Кальвин, нашедший убежище в Швейцарии — в Женеве.

Кальвин взял у Лютера общую для всех протестантов мысль о том, что нет и не может быть посредников между человеком и Богом, но развил ее гораздо последовательнее и неумолимее. Спасти человека от ада не может ни священник, ни пастор, ни даже собственные его искренние усилия. Ничто не поможет верующему, бесполезны не только выполнение религиозных обрядов, но и молитвы, покаяния в грехах, любые «добрые дела» — судьба каждой бессмертной души предопределена Богом изначально. Спасется лишь меньшинство избранных, большинству же уготованы адские муки, и изменить свою посмертную судьбу человеку не дано.

Казалось, отсюда неизбежно следует вывод, что человек может махнуть на все рукой… Но как жить в ожидании Приговора, не зная, проклят ты или спасен? Кальвин объяснял, что узнать это можно.

Человек избран и спасен, если он одарен глубокой и сильной верой, если готов отдать всю свою жизнь служению Богу, если он сам себя ощущает орудием в Божьих руках. Если же он, напротив, чувствует непреодолимую тягу к греху, не ощущает в себе божественного призвания, если он не способен сосредоточить свои мысли и дела на служении Богу, то он наверняка погиб.

Таким образом, требования предъявлялись уже не к отдельным поступкам, а ко всему укладу жизни, к самому строю человеческой души. Любое отклонение от религиозного служения расценивалось не как единичный грех, который можно замолить, загладить покаянием, а как грозный признак божественного проклятия.

Проповеди Кальвина так потрясли женевцев, что заставили их полностью изменить привычный образ жизни — веселый, легкомысленный и шумный город превратился в подобие монастыря со строгим уставом. Будние дни были отданы труду, воскресенья — Богу. Впрочем, труд тоже посвящался Богу, ибо «не для утех плоти и грешных радостей, но для Бога следует вам трудиться и богатеть». Слова апостола Павла: «Кто не работает, да не ест» (малоизвестные в Средневековье) стали обязательным требованием для всех — и бедных, и богатых. Нежелание работать служило симптомом отсутствия благодати, а успех в делах рассматривался как дополнительный признак избранности.

Кальвинова проповедь не была благовидным прикрытием страсти к наживе. «Богатеть для Бога» — это стало девизом «непреклонных купцов героической эпохи капитализма».

По их твердым убеждениям, богатство можно было наживать только безупречно честными способами — такие пути, как, скажем, использование личных связей во власти (не говоря уж о любых видах мошенничества) решительно отвергались. «Богатеющий для Бога» не мог остановиться и сказать: «Довольно, у меня уже есть все, чего я хочу,» — даже если накопленного с лихвой хватало, чтобы обеспечить детей и внуков. Он не мог тратить свои богатства на роскошную жизнь — чем богаче он становился, тем тяжелее становилась лежащая на нем ответственность перед Богом за правильное распоряжение «вверенными» ему капиталами.

Кальвинисты во всех странах отличались не только строгим, набожным образом жизни и прилежным трудом, но и непримиримостью к мирскому злу. В отличие от радикальных сектантов, они не считали возможным построение «Царства Божия на земле», но были уверены, что Богу угодна деятельность людей, направленная на улучшение общественных порядков. Поэтому сопротивление несправедливости и беззаконию, как и упорный труд, было не просто правом человека, но его религиозным долгом.

Воодушевленные сознанием этого долга, кальвинисты проявляли стойкость и непреклонность в борьбе против любых злоупотреблений светских властей. Их трудно было сломить силой и невозможно подкупить. Они питали мало почтения к королям, знати и вообще власть имущим («Если ты увидишь человека дельного в выполнении своего призвания, то поставь его превыше королей»). Они были уверены в своем праве (и даже обязанности) не подчиняться несправедливым распоряжениям власти.

Из-за таких взглядов кальвинистов поначалу преследовали правительства всех европейских стран, хотя придраться к ним было трудно — они не проповедовали насильственных действий, уравнения имуществ, неподчинения властям или немедленного «внедрения в жизнь» евангельских законов. Они вели очень добропорядочную жизнь и пользовались уважением и абсолютным доверием окружающих.

…

За 200 лет мир европейского человека очень сильно изменился.

Человек «повзрослел» и стал жить на свой страх и риск — не имея над собой никакой опеки, кроме Бога. Реформация совершила переворот в массовом сознании, она дала людям распадающегося средневекового мира новую опору — внутри себя, в индивидуальной совести. Вся последующая духовная культура Европы — в том числе и католическая — несла на себе отпечаток Реформации.

…

Все столетия Средневековья церковные службы мирно уживались с чисто языческими верованиями большинства прихожан. Это «мирное сосуществование» христианской формы и языческого содержания закончилось. В эпоху Реформации, Контрреформации и религиозных войн протестантские проповедники, и католическая церковь начали бороться за души верующих не только друг с другом, но и против общего врага — язычества, против глубоко укорененных в народе языческих взглядов, т.е. против самОй простонародной крестьянской культуры.

«В народ» отправились тысячи протестантских пасторов (как правило, с университетским образованием) и специально подготовленных католических священников — разъяснять смысл Священного писания, бороться с «дикими суевериями», учить. Фактически в Европе развернулась такая же миссионерская деятельность, как среди «дикарей» в недавно открытых странах. И проповедники нередко сетовали, что их крещеная тысячелетие назад паства проявляла не меньшее невежество в вопросах веры, чем американские индейцы.

Через 100 лет после выступления Лютера уже около половины жителей Германии были грамотными, быстрый рост грамотности происходил и в других странах, особенно протестантских. Научившись читать, сельский житель выходил из замкнутого круговорота своей жизни, построенной на преданиях, незыблемых традициях и обрядах, в открытый мир городской, книжной культуры. Авторитет этих традиций, «старины», их власть над массами стремительно ослабевали — а значит, всевозможные новшества уже не встречали такого ожесточенного отпора, как в Средние века; слово «новшество» потеряло свой дотоле осуждающий смысл. Человек Нового времени готов был учиться, менять свои взгляды и свою жизнь.

…

Купцы, банкиры, предприниматели были в средневековом обществе «презренными торгашами», их деятельность была сопряжена с большим риском: любой вельможа почитал за доблесть не платить долгов, а со слишком надоедливым кредитором мог и расправиться.

В протестантских странах Европы «третье сословие» стало почтенным и уважаемым. Оно выработало свой собственный кодекс чести, и если аристократы еще позволяли себе смотреть на «торгашей» свысока, то в ответ получали не меньшее презрение — за праздность, расточительность, суетное тщеславие.

Испанский король Филипп II мог заплатить жалованье войску фальшивой монетой или отказывался платить свои долги вовсе, разрешив своим кредиторам «в качестве компенсации» также не платить своих частных долгов. Власти в протестантских государствах не позволяли себе решать свои финансовые проблемы подобным образом. Такие чисто средневековые методы финансовой политики оставались в прошлом — европейские монархи начинали осознавать, что нельзя пополнять свою казну за счет ограбления подданных, и все активнее защищали экономические интересы «своих» торговцев и предпринимателей.

Частная собственность становилась священной и неприкосновенной. Прежде, чем экономика стала полностью рыночной, повсеместно распространились нормы честной рыночной конкуренции и то, что сейчас называется деловой этикой. Тогда это называлось по-другому: «Одухотворенная торговля», «Одухотворенный сельский хозяин», «Христианское мореплавание» — названия пуританских брошюр 17 века говорят сами за себя.

Кальвинисты были уверены, что держать деньги «в чулке» не просто глупо, но грешно. Неудивительно, что они смогли стать самыми успешными и процветающими предпринимателями в Европе. Обеспечив себе признание общества и твердую защиту закона, «третье сословие» получило возможность не просто накапливать деньги, а постоянно держать их «в работе» — богатство превращалось в капитал.

… Из Разговора. Рождение новой Европы

Надо прояснить ценности, которыми руководствовался европеец тех времен. И первейшей ценностью была посмертная (после смерти тела) вечная судьба его бессмертной души. Ужас перед ее погибелью, перед нескончаемыми адскими муками был настолько велик, что толкал людей на поступки, которые для нас сейчас кажутся малообъяснимыми, странными — они изнуряли свое тело всеми доступными им способами, они страдали от боли и голода, они мучили себя в надежде, что земные страдания дадут им шанс избежать мук после смерти тела.

И надежда у них была не только на собственные усилия, но и на Церковь. Церковь взяла на себя заботу о посмертной судьбе душ своих прихожан. Она была убеждена, что в ней аккумулируются, усилиями всех ее святых накапливается благодать, которой хватит и на тех членов Церкви, которые не совершают подвигов веры.

Революция, произведенная Мартином Лютером, не была богословской. Убеждению, что человек спасется верой, в христианском богословии было более тысячи лет. Но Лютер был первым, кто из дела спасения души исключил Церковь.

Он разрушил тот достаточно уютный мир средневекового человека, в котором действовал известный принцип: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Он разрушил его главную опору — чувство, что за спиной стоит требовательный, но и всепрощающий земной бастион, который не даст пропасть крещеной душе. Крик, раздавшийся из Виттенберга, что нет на земле никого, кто мог бы простить совершенный грех, был похоронным звоном по Средневековью.

…

Следующим этапом реформатской революции был переворот Жана Кальвина. О нем достаточно написано в Главе, а здесь хотелось бы привести описание его последствий знаменитым историком и экономистом Максом Вебером. Обратите внимание на последний вывод Вебера в приведенных фрагментах — отныне стены монастыря для истово верующих раздвигаются до пределов всего светского мира.

И новые светские «монахи» показали, на что способен человек, строго следующий библейским заповедям и взявшийся создавать вокруг себя мир по «божескому» проекту!

Жажда богатства, страсть к наживе была всегда и везде, но никогда и нигде она не порождала чего-то нового. И только соединенная с моральными принципами ставшего массовым христианства она стала «мотором» переделки и развития мира. Не будет большой натяжкой сказать, что кальвинисты и пропитанные его главным духом многочисленные христианские секты создали то общество, в котором мы сейчас живем.

Но и в реформатском движении не оказалось той свободы в делах веры, о которой говорил неоднократно сам Мартин Лютер. Это значит, что протестантское движение само по себе не создавало еще одного — важнейшего — условия развития христианского мира — личной свободы. Внутри множившихся и враждующих между собой протестантских сект существовали очень жесткие порядки, отступления от которых строжайшим образом пресекались. И каждая из этих сект стремилась распространить свои рецепты спасения душ на всех, каждое из учений стремилось стать единственным и уничтожить все остальные.

Но сект было так много, а их сторонники были столь фанатичны, что продолжавшиеся целый век религиозные и гражданские войны окончились ничем. Постепенно, медленно из всеобщей ненависти и нетерпимости, из кровавых смут рождалось признание за каждым человеком права распоряжаться своей душой так, как он сам считает правильным.

А это означало, что вынужденно, со «скрежетом зубовным» был решен вековечный внутрихристианский спор о том, что для христианина важнее — любовь или свобода.

Полторы тысячи лет и Римская Церковь, и все периодически откалывавшиеся от нее секты руководствовались в отношении своих приверженцев принципом приоритета любви. И действительно, если можно утопающего за волосы вытащить из воды, то неужели же так же, «за волосы» нельзя — ради любви к нему — вытащить душу его из ада!? Если Церковь видит, что человек заблуждается в своем пути в Богу, то почему же нельзя — из любви к нему — применить силу, костер даже, для того, чтобы направить его душу на правильный путь?!

Но в ситуации, сложившейся после лютеровой проповеди, душ, идущих по «неправильному» пути, оказалось столь много, что целого века религиозных войн не хватило, чтобы направить их на «путь истинный». Да и где уже был этот «путь истинный»?..

И после массовых боен 16-17 веков постепенно все согласились на том, что человек должен сам определять свои пути к Господу. А «еретичество», а «заблудившиеся»? — Что ж, сказано же в Евангелии в притче о плевелах и пшенице: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». Свобода оказалась выше любви…