Железные дороги строились и эксплуатировались частными компаниями, но на казенные деньги – государство не только давало ссуды, но и избавляло предпринимателей от риска, покрывая их убытки из своего бюджета. Зато цены (тарифы) на перевозки утверждались в министерстве финансов.

Похожим образом строились шахты, металлургические, военные и машиностроительные заводы. Предпринимательство в таких условиях больше походило на государственную службу, чем на свободный и рискованный западный «бизнес». Традиция «тепличного выращивания» промышленности, заложенная еще Петром I, сохранилась, таким образом, и спустя двести лет.

На рубеже 20 века большая часть крупных состояний по-прежнему сколачивалась благодаря казенным заказам и близости к правительственным кругам.

Эта обширная держава создавалась не ради господства и экономических выгод русской нации – все народы считались равными перед лицом монарха. Сословная принадлежность и вероисповедание были гораздо важнее, чем национальность; русский крестьянин имел ничуть не больше прав, чем украинский или грузинский. Дворяне всех национальностей имели примерно равные возможности продвижения по службе (но российскими дворянами могли быть только люди христианских вероисповеданий).

Но усложнение общества делало неизбежным столкновение интересов разных общественных групп – дворян-землевладельцев и промышленников, петербургских финансистов и московского купечества и т.п. Беря на себя роль арбитра, царь вызывал недовольство всех заинтересованных сторон.

Например, промышленникам не нравились льготные банковские кредиты, которые казна давала дворянам-землевладельцам – зачем помогать сохранить землю тем, кто не способен эффективно извлекать из нее прибыль? Напротив, повышение ввозных пошлин на промышленные товары расценивалось «аграриями» как пренебрежение их интересами.

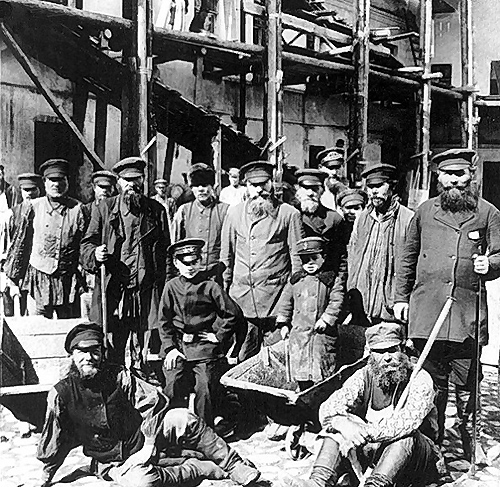

Стараясь не допустить волнений рабочих, правительство еще в 80-е годы 19 века занялось их защитой от слишком грубых притеснений со стороны работодателей: запретило детский труд, законодательно ограничило рабочий день 11,5 часами и т. п. Фабриканты воспринимали это как стремление царя укрепить свой авторитет за чужой счет; рабочие же прониклись мыслью, что за улучшение их положения отвечает правительство. Ту же самую мысль внушали им и революционеры-агитаторы. Поэтому с самого начала рабочего движения в России забастовщики часто выдвигали не только экономические, но и политические требования.

В 19 веке самоограничение верховной власти, подчинение царя им же утвержденным законам Российской империи приобрело силу прочной политической традиции. После судебной реформы Александра II, создавшей независимые от исполнительной власти суды, в стране появились условия для поддержания законности (Сергей Витте называл российский политический строй «правовым самодержавием»).

Промышленная цивилизация повсюду разрушала натуральное хозяйство, отрывала человека от природы, ломала традиции – а значит, подрывала вековые устои крестьянского образа жизни. Российская деревня тоже менялась, но медленно и – главное! – неохотно, тяжело, воспринимая любые перемены как нарушение правильного и праведного миропорядка, извечного закона и «лада».

Для того, чтобы начать работать на рынок и «гнаться за деньгой», крестьянин должен был переступить в себе через традиционные моральные запреты, отказаться от всех унаследованных ценностей, сменить понятия о добре и зле – одним словом, «пуститься во все тяжкие». Не удивительно, что такие оборотистые мужики нередко становились «кулаками-мироедами» – злейшими притеснителями своих же соседей, всегда готовыми извлечь выгоду из их слабостей и тяжелых жизненных обстоятельств. Среди покорных и забитых односельчан они чувствовали и вели себя, как волки в овчарне.

После отмены крепостного права «кулаков» в деревнях стало появляться все больше. Отбросив общинную мораль, оборотистые мужики, скопив «деньжат», строили мельницы, покупали жнейки, молотилки и другие машины, которых все больше появлялось на российском рынке, ссужали соседям деньги и хлеб – и через некоторое время вся деревня оказывалась у них в неоплатных должниках. Отдавать долги неимущие крестьяне, как правило, могли только своим трудом, отрывая время от собственного, и без того не процветающего, хозяйства, – а значит, еще больше нищали. Так возникал «порочный круг» углубляющегося неравенства, расслоения общины.

Лишь очень немногие люди в России видели в этом расслоении деревни прогресс и надежду на подъем сельского хозяйства; симпатии абсолютного большинства были на стороне «овец», а не «волков». Российский «кулак» был презираем и ненавидим не только односельчанами, но и городским общественным мнением.

Авторы Великой реформы 1861 года сделали все, чтобы переход к новой жизни стал для крестьян как можно более безболезненным и постепенным. Российские крестьяне перестали быть «крещеной собственностью» помещиков, но не стали полноправными гражданами государства, – границы их прав и ответственности были существенно уже, чем у представителей всех остальных сословий.

Выкупленная государством у помещиков и переданная в общинное пользование земля должна была дать крестьянам средства к существованию и не допустить их разорения, превращения в пролетариев. Поэтому эту надельную землю крестьянин не мог ни продать, ни завещать, ни пропить, ни заложить в банке; ее нельзя было отобрать ни за какие долги – право на землю сохранялось за каждым мужиком, если он официально не перешел в другое сословие. Ушедший на заработки в город имел право и через пять, и через двадцать лет вернуться в родную деревню и получить полагающийся ему по закону надел. Таким образом, сама по себе принадлежность к крестьянскому сословию гарантировала в России право на землю.

Земля была «навечно» закреплена за сельскими общинами. Именно связанное круговой порукой «общество», а не отдельная семья, несло ответственность перед государством за исправную выплату податей и выкупных платежей, и оно же распределяло наделы среди односельчан. В большинстве общин периодически проводились переделы земли, восстанавливающие равенство наделов (в первые пореформенные годы они распределялись в основном по числу работников, к концу века чаще «по едокам»).

Первоначальные планы авторов крестьянской реформы постепенно уравнять крестьян в правах и ответственности с другими сословиями были скоро забыты, а в царствование Александра III правительство стало последовательно проводить противоположную линию. К началу 20 века 85% российского населения оставались «несовершеннолетними» перед законом, а роль их «опекуна» взяло на себя правительство.

Для крестьян сохранялись особые суды, которые руководствовались не общими законами государства, а обычаями данной местности. К тюремному заключению за нетяжкие преступления эти суды не приговаривали – взамен применялась порка. Крестьянина, как несовершеннолетнего, можно было наказать за такие проступки, которые для взрослых людей других сословий были ненаказуемы – за пьянство, расточительство, нерадивое ведение хозяйства. Даже взрослый и уже семейный человек не мог по своему усмотрению распоряжаться своей жизнью – все «чада и домочадцы» находились в полной власти дворохозяина – главы большой семьи. Чтобы уйти из деревни, крестьянину требовался паспорт, который выдавался только с согласия дворохозяина, сельского схода – и на срок не более пяти лет (но даже и обладателя такого паспорта глава семьи мог в любое время, если понадобится, вернуть домой с помощью полиции).

Это особое положение крестьянства в государстве, сохранившееся и через сорок лет после отмены крепостного права, позволяло ему даже в эпоху бурных перемен сохранить свой привычный уклад жизни.

Подстегивая промышленный рост, государство одновременно пыталось избежать его «побочных эффектов» и уберечь от «развращающего влияния цивилизации» российское крестьянство.

Это стремление объяснялось множеством соображений. Власти боялись массового разорения крестьян – ведь именно они были основными плательщиками налогов в казну, от их благополучия зависела и финансовая, и политическая стабильность государства, а также его военная мощь.

Кроме того, многие образованные люди в России считали «не испорченную капитализмом» крестьянскую общину едва ли не главным национальным достоянием и стремились ни в коем случае не допустить ее гибели или разложения. Самые консервативные правительственные чиновники были в этом согласны с самыми радикальными революционерами-«народниками».

Наконец, это была традиционная обязанность «православной монархии» – покровительствовать слабым, защищать их от сильный и хищных. Наследникам престола с детства внушалось, что царь обязан быть «отцом» всем своим подданным, охранителем порядка и справедливости. Защита крестьян от «капиталистической эксплуатации» и конкуренции была, таким образом, «естественным» долгом царского правительства.

Освободившись от помещичьей опеки, крестьяне оказались вынуждены строить свои отношения с бывшим барином на новых, формально-договорных основаниях и при этом сталкиваться с государственными законами, не очень им понятными и явно, с их точки зрения, несправедливыми.

Например, уголовно наказуемым преступлением было скосить лужок или самовольно распахать участок земли, принадлежащий бывшему барину, – даже если земля эта оставалась необработанной. Крестьянина за лень и нерадивое ведение хозяйства могли высечь, а барину за это никакого наказания не полагалось.

У господ земля находилась в «частной собственности», и это почему-то означало, что ее нельзя отобрать и передать тем, кто нуждался в ней гораздо острее – пахарям-мужикам.

Это была явная и вопиющая несправедливость, и крестьяне не теряли надежды, что «царь-батюшка» одумается и окончательно отберет землю у лишенных власти и потому ставших совершенно ненужными в деревне помещиков.

В спорах о путях разрешения «аграрной проблемы» Николай II придерживался сугубо консервативной линии. До тех пор, пока положение в империи оставалось относительно стабильным, царь предпочитал «не трогать то, что покоится» и склонялся к точке зрения своего министра внутренних дел Плеве: «Если мы не в силах изменить историческое движение событий, ведущих к колебанию государства, то мы обязаны поставить ему преграды, дабы задержать его, а никак не плыть по течению, стараясь быть всегда впереди».

Возникал своего рода порочный круг: рабочему с наделом, для которого зарплата – лишь подспорье, а не единственный доход семьи, можно платить гораздо меньше, чем потомственному горожанину, поэтому внедрение машин, заменяющих ручной труд, не окупалось. А с другой стороны, к машинам нужны более квалифицированные и добросовестные работники, которые и стоят гораздо дороже, и найти которых труднее.

Крестьянское «право на землю» затрудняло окончательное и безвозвратное переселение в города, и потомственный рабочий класс складывался в России очень медленно.