Посадил дед репку. Все лето он ее окучивал, удобрял, полол, поливал, жуков с нее обирал — и столько он на нее трудов положил, что выросла у него репка большая-пребольшая! А бабка поступила проще: рассадила много-много репок по всему своему огороду, да и забыла о них, а осенью надергала их — маленьких-маленьких! — целую корзину. В итоге урожай у них по весу получился одинаковый, но у бабки — со всего огорода, а у деда — с «пятачка». А причина в том, что дед вел интенсивное хозяйство, а бабка — экстенсивное.

Гражданская война в США, разразившаяся в 1861 году, продолжалась целых четыре года и отличалась небывалым ожесточением и жертвами с обеих сторон. В этой междоусобной войне погибло американцев больше, чем в любой другой войне, которую вели США впоследствии — 620 тысяч человек. Это говорит о том, что люди в той войне с обеих сторон с оружием в руках защищали какие-то главные, базовые ценности своей жизни. Это означало, что на Юге и Севере США жизненные ценности были настолько разными, что терпеть их существование в одной стране было уже совершенно невозможно.

Благодатный, солнечный юг США позволил создать там сельское хозяйство, основная продукция которого была необычайно востребована в Европе — хлопок, сахарный тростник, табак, рис. Это были экспортные культуры, на выручку от продажи которых в Англии закупались необходимые товары, поэтому благополучие их производителей зависело от таможенных пошлин — и южные штаты США все время боролись за их максимальное снижение.

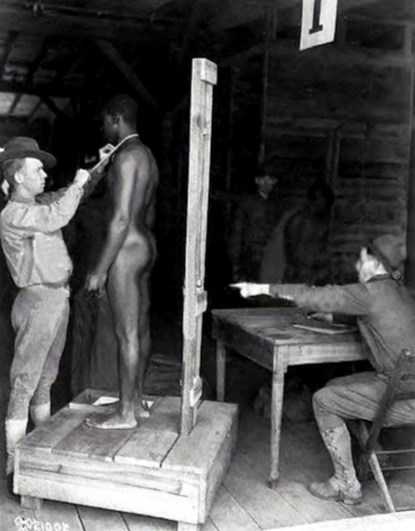

Способов механизации сбора и очистки хлопка, обработки табака, сахарного тростника и риса еще не существовало, и эти технологические процессы требовали огромного количества дешевого, но тяжелого и однообразного ручного труда. Поэтому на южные плантации в огромном количестве завозилась «рабочая сила» из Африки.

Начиная с 17 века, пойманные в африканских джунглях и саваннах, проданные своими племенными вождями белым работорговцам жители Африки битком набивались в специально оборудованные невольничьи корабли и переправлялись через Атлантику. Основной поток шел в Южную Америку (около 12 миллионов человек), но и южные плантации Северной Америки получили немало — 645 тысяч африканцев.

Это были рабы в самом прямом смысле слова — «говорящие орудия труда», лишенные каких бы то ни было прав, даже права на жизнь. Их дети и дети их детей тоже рождались рабами.

Это были рабы в самом прямом смысле слова — «говорящие орудия труда», лишенные каких бы то ни было прав, даже права на жизнь. Их дети и дети их детей тоже рождались рабами.

К середине 19 века около 40% населения южных штатов США (4 миллиона человек) составляли «черные» невольники. Белые на Юге понимали, какая участь их ждет в случае, если столь долго копившаяся ненависть «черных» однажды выплеснется наружу. Поэтому они делали все, чтобы в зародыше пресекать малейшие попытки неповиновения рабов. Окрестности городов, поселков, плантаций и ферм постоянно обходили «белые» патрули, которые ловили «цветных», посмевших без письменного разрешения выйти за границы участков своих хозяев, и наказывали их самым жестоким образом (участие в таких патрулях предписывалось каждому белому мужчине). «Цветным» запрещалось собираться группами, их мог обыскать и избить любой «белый». Поддержание в рабах страха перед «белыми» считалось важнейшим делом на благо всего южного общества.

Практически все южное «белое» общество было до предела расистским. Оголтелыми расистами были и крупные плантаторы, и мелкие, едва сводившие концы с концами, фермеры. Из полутора миллионов южных семей почти 400 тысяч имели в собственности рабов, а не имевшие невольников надеялись их в перспективе приобрести. Противопоставление «белых» «цветной» массе, несмотря на имущественное расслоение, делало «белый» Юг необычайно сплоченным, готовым яростно драться за сохранение своих устоев.

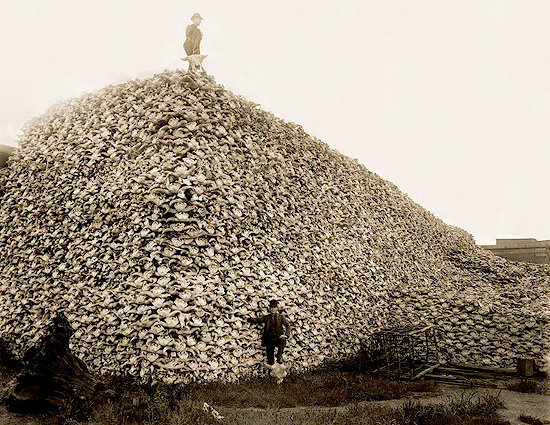

Еще одним вопросом, разделявшим Север и Юг было территориальное расширение страны на малонаселенный еще Запад. Заставить рабов работать можно было только «из под палки», а заставить их работать лучше, качественней — вообще невозможно. Поэтому южные хозяйства были экстенсивными, и для расширения производства и, соответственно, получения новых прибылей им требовалось все больше новых и новых земель. Северные же фермеры, переселявшиеся на новые земли, не желали видеть рядом с собой рабовладельческие хозяйства, охраняемые устанавливающей свои порядки вооруженной стражей, управы на которую в диких еще местах найти было непросто. Конгрессмены от Юга годами торпедировали давно готовый законопроект о раздаче государством за символическую плату свободных земель на Диком Западе, поскольку там не было упоминания о разрешении рабства.

Южные рабовладельческие штаты уступали северным по количеству избирателей, но всегда голосовали сплоченно, поэтому им удавалось проводить на президентский пост своих кандидатов или тех представителей Севера, которые готовы были идти с ними на компромиссы. В 1850 году южанам удалось провести федеральный закон, распространяющий рабовладельческие порядки и на северные штаты, где рабство было запрещено. Теперь патрули южан могли без помех, совершенно легально действовать и в свободных штатах — ловить на улицах «цветных», обыскивать их и, не найдя письменного «отпуска» от владельца, сажать их в тюрьму и депортировать в рабовладельческие штаты. Для того, чтобы пойманный ими афроамериканец был признан беглым рабом, достаточно было клятвенного заверения любого белого о том, что он является его «сбежавшей собственностью». Оказавшись без защиты и в северных штатах, свободные афроамериканцы стали бежать в британскую Канаду, а северяне, которым теперь у себя дома грозили кары «за недонесение», возмущенные хозяйничаньем южных патрулей на улицах их городов, начали создавать отряды самообороны, силой препятствовавшие бандам южан хватать на улицах чернокожих.

В США сохранялось массовое рабство и тогда, когда оно было отменено и запрещено всеми европейскими и южноамериканскими странами. Федеральное правительство посылало американские военные корабли патрулировать африканское побережье, чтобы пресечь работорговлю, и в то же самое время в южных штатах частное владение другими людьми считалось не только законным, но и естественным правом «белых людей».

Сельское хозяйство северных штатов США изначально строилось на мелких семейных фермах, производивших продовольствие для потребления внутри страны. В рабском труде оно не нуждалось. Но главным отличием Севера от Юга стало развитие здесь промышленности, городского производства, строительства железных дорог, линий телеграфа. Здесь господствовал дух свободного частного предпринимательства. Жителям Севера жизненно необходимо было защитить свое хозяйство от иностранной (английской) конкуренции высокими таможенными барьерами.

Именно здесь оседали все новые иммигранты из Европы (шестеро из семи новых американцев), именно сюда переселялись люди с Юга (поток переселенцев из южных штатов в северные вдвое превышал обратный поток переселений). Рост населения (избирателей) постепенно приводил к росту влияния северных штатов на федеральную политику. Быстро росло и экономическое превосходство северных штатов, при котором Юг становился сырьевым придатком Севера, где теперь создавалась основная часть общественного богатства страны. Поэтому претензии южан навязывать свои условия Северу встречали все более резкий отпор.

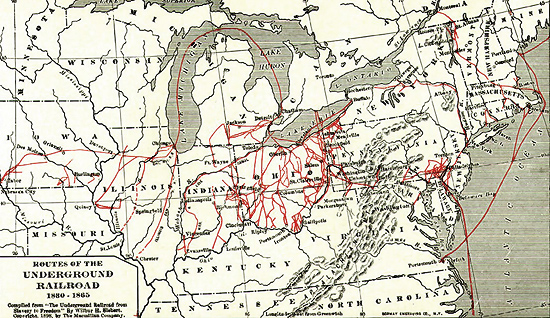

Штаты Севера еще в начале 19 века запретили на своих территориях рабство. До поры до времени оно осуждалось с моральной точки зрения — до тех пор, пока рабовладельческие порядки не пришли и на Север. Реакцией на закон 1850 года «о беглых рабах» стало развертывание движения аболиционистов. С этого времени на полную мощь заработала «Подземная железная дорога» — так называли систему тайных маршрутов, по которым рабов переправляли в свободные штаты. Северяне — белые и свободные «цветные» — организовали подпольную сеть тайных троп, по которым «кондукторы» проводили группы бежавших с южных плантаций рабов от «станции» к «станции», на которых те получали ночлег и питание по дороге к «северной» свободе. Всего за тридцать лет своего существования благодаря этой дороге свободу на Севере обрели 60 тысяч «южных» рабов.

Аболиционистов обвиняли в безответственном пренебрежении единством Соединенных Штатов, в том, что они провоцируют раскол страны, что нарушают Конституцию, давшую штатам право самостоятельно определять свои внутренние порядки. Их обвиняли и в неверии, доказывая, что рабство было естественным для библейских патриархов, что, как это было три тысячи лет тому назад, так должно остаться навсегда. Но аболиционисты были убеждены в том, что для Бога все равны, что чернокожие рабы имеют такую же душу, как и белые, и порабощение одних людей другими противоречит воле Всевышнего, даже если оно не противоречит законам, принятым людьми. Рабство, по их мнению, противоречило фундаментальным протестантским идеалам самосовершенствования, предприимчивости и бережливости, и аболиционисты обвиняли рабовладельцев в лишении рабов права на свободный выбор своего пути в жизни и на плоды своего труда.

Большинство северян не ставили цели запрещения рабства, считая это внутренним делом южных штатов, они лишь хотели, чтобы эта проблема не касалась их самих. Но ход событий склонял Север к более радикальным решениям.

В 1854 году на соседней с рабовладельческим Миссури территории начал оформляться новый штат — Канзас. Федеральное правительство объявило, что вопрос о рабовладении в нем решится на выборах в местные органы власти. Делить земли в новом штате и бороться за его конституцию бросились и миссурийские рабовладельцы, и фермеры из свободных штатов. Конфликт между ними вылился в кровопролитные вооруженные столкновения (было убито 56 человек). В конце концов, через четыре года, конституцию удалось принять — и в ней рабство запрещалось.

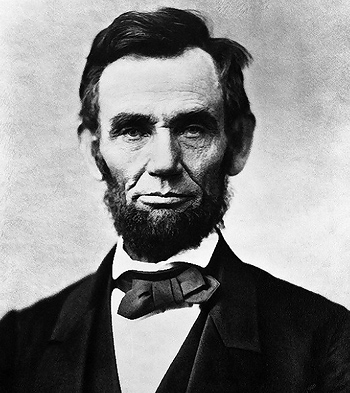

В этой «увертюре» к всеобщей гражданской войне окрепла недавно созданная Республиканская партия, которая выдвинула на президентских выборах 1860 года своего кандидата — адвоката Авраама Линкольна.

Линкольн не был аболиционистом, считал рабство неизбежным злом при сложившейся на Юге хозяйственной системе, но резко выступал против распространения рабства на новые территории и обещал отменить «закон о беглых рабах» для северных штатов. Прошедший нелегкую жизненную школу, выбившийся из самых низов, «человек, сделавший себя сам», Линкольн олицетворял собой главные протестантские ценности Севера.

Линкольн не был аболиционистом, считал рабство неизбежным злом при сложившейся на Юге хозяйственной системе, но резко выступал против распространения рабства на новые территории и обещал отменить «закон о беглых рабах» для северных штатов. Прошедший нелегкую жизненную школу, выбившийся из самых низов, «человек, сделавший себя сам», Линкольн олицетворял собой главные протестантские ценности Севера.

Южане, привыкшие спекулировать на желании президентов сохранить союз и добиваться все новых уступок, поняли, что с Линкольном компромисс невозможен. Во время президентских выборов имени Линкольна в избирательных бюллетенях южных штатов вообще не было. Но более многочисленный Север, обозленный недавней «канзасской резней» и «законом о беглых рабах», разоряющийся от конкуренции английских товаров из-за сверхнизких таможенных пошлин, жаждущий новых свободных земель на Западе, — решил на этот раз дело в свою пользу. Такой активной явки на избирательные участки еще не было (80%), все понимали, что время компромиссов прошло, и на этот раз решается что-то поистине важное.

При первых же сведениях о победе Линкольна южные конгрессмены покинули Вашингтон. К весне 1861 года 11 штатов Юга объявили о своем выходе из Союза и об образовании Конфедерации Штатов Америки. К Конфедерации примкнули и индейские племена, не желавшие отказываться от владения «черными» рабами. Четыре рабовладельческих штата предпочли сохранить верность Союзу.

Конституция США не предусматривала возможности отделения штатов, но не было в ней и запрета на выход из Союза. Президент Линкольн отказался признать законность отделения, заявив, что решение об этом должны принимать все штаты, а когда южане бомбардировали и захватили находившийся на их территории федеральный форт, объявил их мятежниками, отдал приказ о блокаде побережья и о призыве в армию добровольцев. Со своей стороны, южане ещё до инаугурации Линкольна завезли на свою территорию много оружия и боеприпасов, захватили федеральные арсеналы и военные склады. Сотни офицеров покидали федеральную армию и присоединялись к войскам Конфедерации. Гражданская война началась.

Начало войны сложилось для северян крайне неудачно, их войска проигрывали сражения, даже находясь в численном большинстве. Лишь после года неудач к федеральной армии начали приходить первые победы.

Жизнь Севера, тем временем, шла своим чередом, не скатываясь к диктатуре, — сохранялась свобода слова и печати, а также все гражданские свободы, в положенные сроки проходили выборы. Во время Гражданской войны президент подписал Pacific Railroad Act (1862), с которого началось строительство Первой трансконтинентальной железной дороги, соединившей восточное и западное побережья. А принятый в 1863 году Гомстед-акт положил начало массовому фермерскому освоению Запада.

А на фронтах шли ожесточенные боевые действия, и чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Командующие северян, которых одного за другим пробовал в деле Линкольн, оказывались не слишком талантливыми и не могли противостоять таким полководцам Юга, как генералы Ли, Джексон или Худ. Но постепенно война выдвигала военачальников способных, агрессивных, упорных — во главе «северных» армий встали генералы Улисс Грант, Уильям Шерман, Филипп Шеридан.

На третий год войны силы Юга начали иссякать. Ресурсов для большой войны у КША было немного, и после того, как Север устоял после ее первых мощных ударов, перспектив выиграть у него в «войне на истощение» у Конфедерации не было. Выручить южан могла лишь помощь извне.

И такая помощь едва не пришла — блокада «северными» военными кораблями южных экспортных портов нанесла сильнейший ущерб английской текстильной отрасли, и Великобритания уже вела переговоры с Францией о том, чтобы открыть их силой. Такому развитию событий помешала… Российская империя. Александр II послал к берегам неизменно дружественных США две эскадры с «визитом доброй воли». Судя по составу судов они предназначались для действий на торговых путях вероятных противников. Одна из эскадр после перехода через Атлантику встала на якорь в порту Нью-Йорка и в дальнейшем крейсировала недалеко от побережья Конфедерации; вторая прикрыла калифорнийское побережье, расположившись бухте Сан-Франциско. А подписание Линкольном документа об освобождении «южных» рабов, с восторгом принятого английской общественностью, похоронило планы английского кабинета окончательно.

Если в начале Гражданской войны Линкольн подчеркивал, что его целью является не уничтожение рабства, а сохранение Союза, то через два года ему окончательно стало ясно, что сохранить Союз можно только ликвидировав на Юге рабство. Подписанная президентом 30 декабря 1862 года «Прокламация об освобождении рабов», объявляла чернокожих на территориях, находящихся в состоянии мятежа против США, «отныне и навечно» свободными. Этот документ открыл для чернокожих американцев путь в армию — к концу войны численность «черных» подразделений достигла 180 тысяч.

Несмотря на военные успехи, на Севере перед президентскими выборами 1864 года подняли голову сторонники очередного компромисса с Югом. Но безоговорочная победа на них Авраама Линкольна перечеркнула их надежды на мир без победы. Во второй своей инаугурационной речи Линкольн сказал: «Не питая ни к кому злобы, преисполненные милосердия, твёрдые в истине, американцы должны перевязать стране её раны … сделать всё возможное, чтобы завоевать и сохранить справедливый и длительный мир в своём доме». Весной 1865 года измученная армия южан капитулировала…

Эта победа стоила Аврааму Линкольну жизни. Через пять дней после окончания войны, 14 апреля 1865 года, в театре его застрелил агент Конфедерации, давно искавший случая убить президента США.

Двадцатитысячная армия северян, оккупировавшая южные штаты, взяла под контроль начавшуюся Реконструкцию Юга. Необходимо было переустроить жизнь миллионов людей на новых, непривычных им основаниях и одновременно исключить на будущее попытки бывших рабовладельческих штатов отделиться от США. Проблема была в том, что никто не знал, как будут жить рядом бывшие рабы и бывшие рабовладельцы…

Юг лежал в развалинах в самом буквальном смысле слова. Потери среди «рабочих» возрастов южан были ужасающие (220 тысяч человек), налаженные хозяйства — разорены. Так необходимый их производству (но разорительный для северной промышленности) низкий, 17-процентный таможенный тариф взлетел до 70% еще в самом начале войны. Южные штаты никогда много не тратили на образование, на транспорт, на другие общественные нужды, поэтому налоги у них традиционно были низкие — а после поражения в войне они взлетели до «северного» уровня, вчетверо.

Конфискованные во время войны плантации были возвращены их собственникам, изрядно к тому времени обедневшим, а семьи освобожденных рабов получили возможность арендовать у них землю исполу (за половину урожая в качестве арендной платы) или наниматься на их обработку в качестве сельхозрабочих, а для тех из них, кто хотел покинуть Юг, были выделены земли в других штатах. Началось создание сети школ для «цветных» (раньше обучение рабов грамоте было в южных штатах запрещено законом). Бывшие рабы, ставшие американскими гражданами, получили право голосовать на выборах в местные и федеральные органы власти.

Белые, лишенные возможности вернуть «цветных» в рабское состояние, ответили на меры северян массовым террором в отношении своих бывших невольников. Повсеместно возникали нелегальные организации («Ку-клукс-клан», «Белая лига», «Красные рубашки» и др.), члены которых начали демонстративно убивать «черных» только за то, что у них другой цвет кожи, а белых за то, что защищали «черных» — количество их жертв исчислялось тысячами. Они обосновывали свой террор тем, что защищают свой «белый» мир от жаждущих кровавой мести «черных варваров». Оценить, насколько их опасения были оправданы, уже не представляется возможным — «черное» население Юга было запугано на несколько поколений вперед. Никакая армия с таким массовым расизмом ничего поделать не могла…

В 1877 году Реконструкция Юга закончилась. Все согласились на том, что ни возрождения «южного» сепаратизма, ни восстановления рабства больше опасаться нечего. На том армия была из южных штатов выведена.

Сразу же после этого множество негритянских семей покинуло Юг, переселившись в Канзас и дальше — на Запад. Они были уверены, что их гражданские права, безопасность и саму жизнь без вооруженной руки Севера обеспечить больше нечем. И они были правы. Никакой армии не под силу было избавить их от страха белых перед ними — за все, что делали с ними их отцы и деды, она не могла пресечь унижений и расправ, проистекавших из этого страха, не могла выкорчевать из их душ дикого расизма, служившего единственным оправданием двухвекового рабовладения.

Армия не в силах была даже обеспечить их конституционное право избирать и быть избранными в органы власти. Северяне наделили «черных» избирательными правами, но перед входом на избирательный участок нужно было предстать перед местной «белой» комиссией, которая должна была проверить знание гражданином Конституции США и штата. И будь пришедший зарегистрироваться избиратель хоть юристом, профессионально разбирающимся в конституционном праве, он не мог получить от комиссии разрешения отдать свой голос на выборах — если кожа у него была «не того» цвета. Такой уловкой «цветное» население южных штатов на столетие было выключено из любой избирательной кампании.

Тем не менее, единство США было восстановлено и с рабством покончено. Это дало такой толчок развитию страны, какого не знала доселе ни одна цивилизация в мировой истории. Эта не такая уж давняя британская колония, так и не пожелав стать «мировой державой», к концу 19 века стала безусловным экономическим лидером, далеко обогнав по всем статьям — национальному богатству, уровню доходов населения, технологическому оснащению — весь Старый свет.

Заниматься индийскими делами англичане начали, когда имевшие там торговую факторию голландские купцы вдвое повысили цену на перец. Тогда, в 1600 году, и была основана Английская Ост-Индская компания. Это было акционерное купеческое общество, которое, расталкивая португальских, голландских, датских и французских конкурентов, десятилетие за десятилетием расширяло свою торговлю с индийскими княжествами. Торговля была сверхвыгодная — за индийские изделия (самые разнообразные пряности, хлопковые ткани, рис, опиум, золото и драгоценные камни) в Европе платили не втридорога, а всемеро, вдесятеро, а то и того больше. На индийском побережье росли все новые и новые торговые фактории, постепенно распространяясь вглубь субконтинента.

Торговые компании западных стран привозили сюда нанятые ими войска, и на индийских равнинах начинались войны между европейцами за преобладание в различных районах. Успех в этой борьбе был на стороне англичан, разбивших сначала португальцев, а затем, в середине 18-го века, вытеснивших из Индии и французов. Затем пришел черед и самих индийцев. Политически Индия всегда представляла собой «лоскутное одеяло» из великого множества княжеств, которые были вполне самостоятельны даже в составе появлявшихся здесь империй и постоянно — веками — практически непрерывно воевали друг с другом. Превосходство европейского оружия позволило англичанам превратиться при дворах многочисленных раджей из просителей в людей, диктующих свои условия, управляющих сбором налогов, распоряжающихся казной, организующих общественные работы, набирающих свои войска из местных племен. Началось выкачивание индийских богатств в Британию, счет шел на миллиарды фунтов стерлингов.

Компания взялась за Индию всерьез, устраиваясь здесь надолго и основательно. Она запретила освященные вековыми традициями убийства новорожденных девочек, детские браки, самосожжение вдов на погребальных кострах мужей, организовала силами сотен тысяч нанятых землекопов прорытие Гангского канала, модернизировала и продолжила старинный Великий колесный путь, соединявший восток и запад страны, начала прокладывать железные дороги, проложила телеграфные линии, наладила работу почты, организовала полицию, создала сеть школ и даже высших учебных заведений.

Но с каждым годом нараставшая в первой половине 18 века промышленная революция вызвала переворот в жизни не только метрополии, но сказалась и на Индии, причем, самым трагическим, катастрофическим образом. Машинное, поточное, массовое производство дешевых хлопчатобумажных тканей в Англии сделало ненужным веками налаженный труд индийских ремесленников — ручную их выработку. Ручной труд ремесленников в Индии, точно так же, как и в Европе, не мог конкурировать с машинной индустрией. Но если в Европе ремесленники могли найти, в конце концов, другую работу, то в Индии им были закрыты все пути, индуистское общество не признавало за человеком права на смену профессии, закрепленной за его кастой навечно, и они просто разорялись — вчистую и безнадежно. Градус недовольства, отчаяния индийского населения от прихода в их мир иноземцев, разрушающих вековые традиции, к середине 19 века готов был взорваться самым непредсказуемым образом. Спичку к этой «бочке с порохом» поднесли местные наемные солдаты Ост-Индской компании.

Ост-Индская компания создала не только свой флот, но и многочисленную армию, которая на 80% состояла из нанятых представителей высших каст индуистов и мусульман. Туземных солдат называли сипаями (персидское слово sipâhi — «солдаты»). Нанятые Компанией британцы и сипаи, вооруженные современным мушкетами и артиллерией, поставили под контроль своих хозяев княжества вплоть до Тибета.

Проблемой в таких войсках была несовместимость религиозных пищевых запретов для индуистов и приверженцев ислама. И командование старалось неукоснительно соблюдать интересы и тех, и других в армейском быту — готовили индуистам и мусульманам отдельно, ели они раздельно, не видя друг друга, индуистов из-за их опасений «оскверниться» не брали в походы за пределами Индии. Но из-за перевооружения армейских частей винтовкой новой системы, которая доказала свою эффективность в Крымской кампании, все старания сделать службу приемлемой для местных солдат пошли прахом.

Патроны к этой винтовке, заряжавшейся по-прежнему с дула, хранились в обоймах в смазке, состоявшей из смеси говяжьего и свиного жира, а привычным способом в бою достать патрон было откусить его. Ощутить у себя во рту свинину для мусульманина было немыслимо, а говядину — непредставимо для индуиста, почитавшего коров за священных животных. В другое время эту проблему вполне можно было решить либо заменой смазки, либо изменением способа извлечения патрона, но в тот момент слух о появлении на складах такой винтовки вызвал в сипайских частях кровавый мятеж, со свирепым энтузиазмом подхваченный толпами за стенами казарм.

За отказ пользоваться новыми винтовками весной 1857 года двое сипаев были повешены, что привело к восстанию полков, расквартированных близ Дели. Толпы индийцев ловили и убивали находившихся в увольнении британских солдат и офицеров, учиняли зверские расправы над английскими семьями и над индийцами-христианами. В считанные дни европейское население в ряде крупных городов было поголовно вырезано. Восставшие захватывали арсеналы с оружием и выпускали из тюрем заключенных.

Сипайские части, вошедшие в Дели, объявили о создании общеиндийской империи под властью старой мусульманской династии. Это тут же вызвало раскол в рядах восставших. Одни из них выступали за восстановление империи Великих Моголов, другие протестовали против возрождения мусульманской власти и требовали воссоздать боровшееся с мусульманами государство, третьи требовали вернуть власть своим раджам. Раскололись и мусульмане — сунниты отказывались поддерживать шиитскую династию и расходились по домам.

Этот разброд помог британцам с оставшимися верными им сипайскими частями громить восставших, находясь в значительном меньшинстве — например 8-тысячный их отряд осадил Дели, который защищал 30-тысячный гарнизон. Осада длилась почти три месяца, а когда подошло подкрепление с пушками, британцы ворвались в город. За неделю уличных боев половина англичан погибла, но Дели был в их руках — и началась вакханалия расправ и с сипаями, и с поддержавшим их населением.

Когда еще один отряд подошел к другому центру восстания, сипайский командир приказал зарезать всех английских заложников — две сотни женщин и детей. Его подчиненные этот приказ выполнить отказались, тогда он взял с рынка мясников, которые совершили это страшное дело, расчленив тела зарубленных ими жертв и бросив их в ближайший пруд. Ярости англичан не было предела — расправа с побежденными была жесточайшей. Остановить массовые казни сумела только королева, передав свой приказ по телеграфу.

Через год после начала сипайского восстания (1859) все было кончено. Но это было и концом Ост-Индской компании — управление Индией взяло в свои руки непосредственно английское правительство, которое уже не зависело от мнений акционеров коммерческой компании. За крупными землевладельцами были закреплены их права на землю, но налоги с крестьян уменьшены, индийцам предоставлены права участия в управлении и возможности карьерного роста, открыты новые университеты по образцу Лондонского, упорядочены финансовые дела страны. Эти реформы обеспечили британское господство в Индии еще на полвека.

Путь из Средиземного моря в Красное и дальше в Индийский океан привлекал внимание издавна, и попытки прорыть канал на Суэцком перешейке начались еще в глубокой древности. Первое сообщение о строительстве такого канала пришло к нам из древнеегипетских летописей, датируемых 1888-1878 годами до н. э. Тот водный путь ориентировался на тогдашние торговые корабли небольших размеров и с малой осадкой. Он шел из Красного моря и доходил до Нила.

Позже этот канал расчищался и возобновлялся египетскими фараонами, затем греческими правителями Египта, потом римлянами, пока в 8 веке он не был засыпан по приказу мусульманского халифа, чтобы канал не отводил торговые пути от центра Халифата, Багдада.

После более чем тысячелетнего перерыва мысль о таком канале, наиболее коротким и удобным путем ведущем к Индии и Китаю, минуя неспокойные и труднопроходимые мусульманские области, возникла в начале 19 века. Изыскания начались по приказу ненадолго завоевавшего Египет Наполеона, но ошибка в расчетах привела к убеждению, что уровень Красного моря чуть ли не на десять метров выше Средиземного, и на будущем канале надо строить несколько шлюзов для подъема судов, что крайне удорожало и усложняло строительство — от проекта отказались. Но в середине века французский дипломат Фердинанд Лессепс, опираясь на новые расчеты, создал проект канала, который без всяких шлюзов, и минуя Нил, непосредственно соединял бы Средиземное море с Красным.

Англичан, больше всех заинтересованных в прямом пути в Индию, в долю не взяли — акции Всеобщей компании Суэцкого канала были поделены между египетским хедивом и Францией. В 1859 году строительство началось.

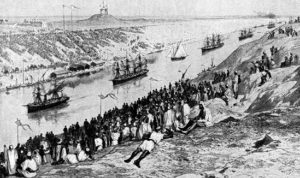

Работать 40 тысячам европейских рабочих и десяткам тысяч египтян приходилось при невыносимой жаре песчаной пустыни, под палящим солнцем, от которого некуда было скрыться, при полном отсутствии пресной воды. Пришлось нанять 1800 верблюдов, которые доставляли работникам питьевую воду, пока инженеры не нашли остатки древнего канала, расчистили его, соединили с Нилом и сумели таким образом напоить строителей.

Еще не было никаких землеройных машин, копали вручную. И неимоверная эта работа продолжалась 11 лет! Наконец, осенью 1869 года строительство завершилось.

Размеры этого грандиозного сооружения поражали современников: 173-километровый канал 13-метровой глубины был шириной 120-150 метров. По нему могли проходить и расходиться со встречными самые большие по тем временам корабли.

Празднование открытия длилось семь дней и ночей. Никогда со времен фараонов Египет не отмечал что-либо с такой пышностью и роскошью, никогда еще он не принимал такого количества высоких европейских гостей.

Начало эксплуатации канала сразу же изменило мировую транспортную ситуацию — ведь он сократил путь из Европы в Индийский океан на 8 тысяч километров! Проход по каналу занимал всего 14 часов, и в день по нему могли пройти около полусотни судов.

Великобритания не собиралась мириться с тем, что контроль над этой важнейшей транспортной артерией находился в руках средневекового, по сути, и нестабильного Египта, а также ее европейской соперницы, Франции. И англичане воспользовались тем, что были главными кредиторами египетского хедива.

Делая в Европе долги, хедив был уверен, что сможет их отдать, поскольку главная экспортная культура — хлопок — приносила стране огромные прибыли. Но по окончании Гражданской войны в США южные штаты резко нарастили производство и экспорт своего хлопка — и мировые цены на него рухнули. Отдавать Египту долги стало нечем, и англичане потребовали в счет уплаты отдать им акции Суэцкого канала, что хедив и сделал, отдав европейцам и контроль над сбором налогов в стране. А в 1888 году английские войска подавили восстание египетской армии против засилья иностранцев и оккупировали Египет. Контроль над каналом оказался полностью в руках англичан.

Аляскинские берега впервые увидели в середине 17 века казаки Семена Дежнева, проплывшие по проливу, позже названного Беринговым, мимо земной оконечности, позже названной мысом Дежнева. В дальнейшем русские промышленники основали свои базы на различных островах Алеутской гряды, где собирали меховой ясак с местного населения и сами добывали пушного морского зверя (каланов, сивучей).

Из примечательных событий можно отметить восстание алеутов в 1764 году, которым они ответили на жестокости русских при сборе ясака. После того как промышленники, чувствовавшие себя хозяевами на островах, высекли сына вождя, алеуты перебили всех русских. Военное судно, начавшее методично уничтожать алеутские поселки, было атаковано и вся команда его погибла. Но пришли новые корабли, десанты с которых вырезали большинство населения восставших островов (от 3 до 5 тысяч человек).

Двигаясь на восток по аляскинскому побережью, русские достигли реки Юкон, однако продвинуться дальше не удалось — промышленники натолкнулись на решительный и агрессивный отпор индейцев-тлинкитов, сломить которых в русско-индейской войне 1802-1805 годов так и не удалось.

Русская Америка управлялась Российско-американской компанией, построенной по принципам, по которым строились подобные колониальные организации в Англии, Франции, Голландии. Это было акционерное общество, акции которого держали вначале сибирские купцы, затем долю в прибылях получили столичные чиновники и офицерство. Купцов постепенно оттеснили от руководства, и Компания превратилась в военно-бюрократическую монополию, решения в которой принимали столичные, малокомпетентные в «северных» делах люди, а на короткие сроки руководить на Аляску назначали людей, так же мало понимающих специфику этой работы. В результате компания, создававшаяся купцами как коммерческая, начала регулярно приносить немалые убытки и к середине века требовать ежегодно до 200 тысяч рублей субсидий из госбюджета.

После Восточной войны, а особенно после героической обороны и последующей поспешной эвакуации Петропавловска-Камчатского, в Петербурге стало понятно, что просто нарисовать на карте границы, поднять на другом континенте флаг империи недостаточно, нужно еще обладать реальной силой, чтобы удерживать за собой открытия своих мореплавателей и землепроходцев. К территориям по ту сторону Берингова пролива с востока, из Канады, уже подбиралась британская Компания Гудзонова залива, острова и побережье Аляски были беззащитны перед британским флотом. Чтобы выстроить там систему укреплений, способных выдержать атаки морских артиллерийских крепостей, нужно было затратить столько средств, мобилизовать для этого столько людей, сколько в России для Аляски просто не было.

А развернувшиеся Великие реформы требовали денег, много денег. Министерство финансов докладывало в 1866 году, что для нормального функционирования империи требуется трехлетний иностранный заем по 15 млн. рублей в год, призывало экономить буквально на всем и отказываться от субсидий, которые не могли окупиться в ближайшем будущем. И Аляску решено было продать. «Особое заседание» из представителей главных ведомств страны высказалось за это единогласно.

Решили поначалу назначить цену не ниже 5 миллионов долларов золотом. Вопрос, кому продать, также не вызвал сомнений. С Соединенными Штатами отношения давно были дружественными, интересы обеих стран нигде не сталкивались, обе страны имели одного и того же традиционного врага, Великобританию. Проблема была только в том, чтобы США на эту сделку согласились (там лишь недавно закончилась разорительная гражданская война, и денег в федеральной казне также было немного). Решить эту проблему взялся посланник России в США Эдуард Стекль. Это была довольно темная история, о которой доподлинно известно лишь то, что Стеклю понадобились весьма значительные суммы для взяток «нужным людям» в Вашингтоне. Как бы то ни было, решение о покупке у России этого «куска льда», Аляски, было в Конгрессе принято (1867 год). Цена сделки — 7,2 миллиона долларов.

США уже покупали американские колониальные земли у европейской страны. В 1803 году Наполеон, примерно по тем же причинам, что и Александр II, продал французские владения в Северной Америке, которые по площади вдвое превосходили территорию тогдашних США. Эта покупка («Луизианская сделка») обошлась в 15 млн. долларов золотом. Американцы за кв. километр заплатили тогда в полтора раза больше, чем за «аляскинский» квадратный километр, но то были плодородные, солнечные и достаточно освоенные земли, объединенные водной системой Миссисипи. Так что, сделка по продаже безлюдных полярных пространств, находящихся далеко от основной территории США, очень долгое время считалась более выгодной для России.

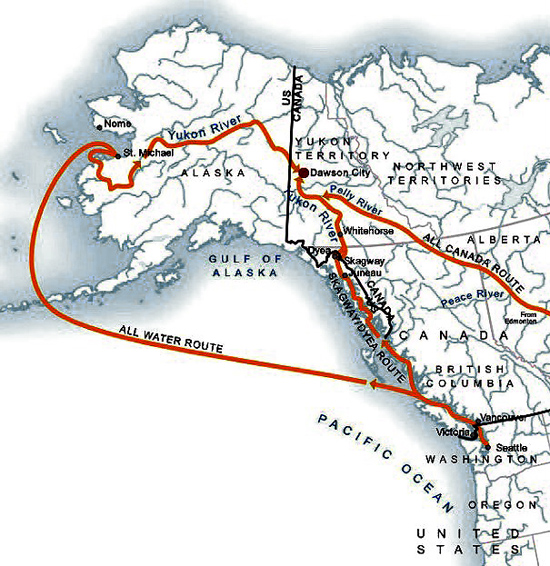

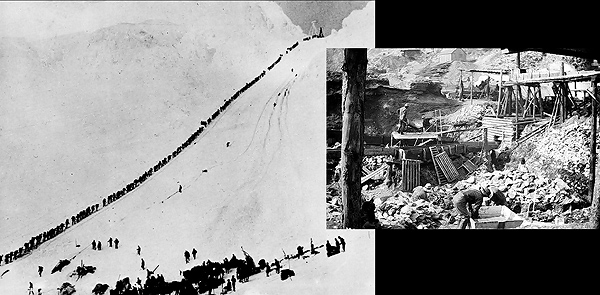

Через несколько лет на Аляске обнаружили золото, но это не вызвало большого ажиотажа. Настоящая «золотая лихорадка» охватила этот район после того, как была обнаружена богатейшая золотая жила на реке Клондайк. Сюда ринулись, прежде всего, американцы с Западного побережья и канадцы, но к бывшим владениям российской короны это месторождение отношения не имело — оно находилось на территории британской Канады.

К столетию покупки американцы нашли на крайнем севере Аляски то, что в 20-м веке начало цениться дороже золота — большие запасы нефти. Но и это вряд ли можно в 21-м веке поставить в укор руководству Российской империи, когда в нынешней России еще евразийский шельф Ледовитого океана толком не освоен…