Идентичный Аналогичный Адекватный.

Представьте себе очень жизненную ситуацию: вас обозвали дураком. Как вы отреагируете?

Если гордо ответите: «Сам дурак!», то вы дадите ответ идентичный (точь-в‑точь такой же);

— если обзовете обидчика идиотом, то ответ будет аналогичным (похожим, примерно таким же);

— а если выразительно поглядев на него, покрутите пальцем у виска, то такой ответ можно будет назвать адекватным (другим по форме, но таким же по силе воздействия);

Ну а если вы изобьете обидчика до полусмерти и покалечите его на всю жизнь, то суд может квалифицировать вашу реакцию как явно неадекватную (несоизмеримую с ущербом, нанесенным вам самим) — со всеми вытекающими последствиями.

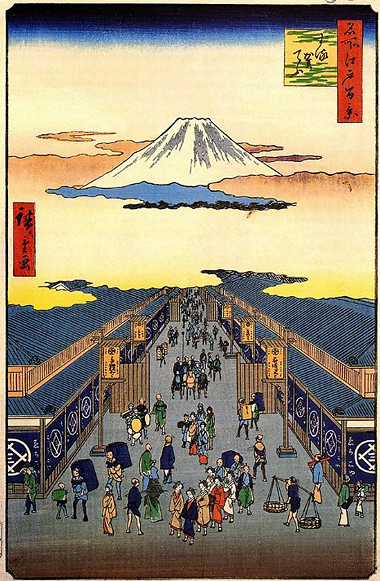

Английские, американские, российские, французские корабли регулярно подходили к японским берегам с конца 18 века. Однако, не только начинать какие-то торговые контакты, но и просто высадиться на берег было невозможно — страна свято блюла двухвековой режим полной закрытости от всего остального мира.

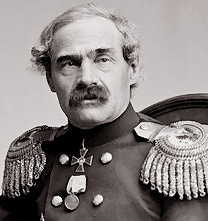

После нескольких попыток приблизиться к берегу встреченные японским огнем американские капитаны пришли к выводу, что предварительно нужно продемонстрировать обитателям Страны восходящего солнца мощь европейского оружия. С этой миссией в 1852 году и был послан коммодор [флотское звание на ступень выше капитана] американского флота Мэттью Перри.

Он был потомственным моряком, участвовал в сражениях с англичанами, североафриканскими пиратами, с испанцами и мексиканцами, сам водил моряков на штурмы прибрежных городов, подавлял рабовладение у африканских берегов и на Карибах. За мрачный, суровый нрав он получил от моряков прозвище «старого медведя».

Он был потомственным моряком, участвовал в сражениях с англичанами, североафриканскими пиратами, с испанцами и мексиканцами, сам водил моряков на штурмы прибрежных городов, подавлял рабовладение у африканских берегов и на Карибах. За мрачный, суровый нрав он получил от моряков прозвище «старого медведя».

На этот раз в его распоряжении была эскадра из десяти судов, отплывшая с Восточного побережья США через Атлантический и Индийский — в Тихий океан. При нем было письмо американского президента императору Японии с предложением о начале торговых отношений, но без подобной вооруженной силы вручить это письмо не представлялось возможным.

Больше полугода американская эскадра добиралась до Японии. А когда «черные корабли» появились в бухте Эдо (Токио), это было совершенно неожиданно для японцев [предупреждению голландского капитана о вышедшей с самыми решительными намерениями американской эскадре чиновники не поверили, сочтя его «провокационным»]. Время для решения вопроса о том, что им сейчас делать, было упущено, оставалось лишь надеяться на то, что пришельцы уберутся восвояси без договора, и надо лишь потянуть время.

Суда обменивались холостыми пушечными выстрелами, что вызвало панику среди населения. Перри грозился, что высадит десант и вручит сёгуну президентское послание силой. Коммодору было сказано, что сёгун болен, и что ответ у правительства будет готов лишь через год. На том эскадра покинула городскую бухту, отправившись в Гонконг.

Для японцев «открытие» страны было настолько важным, что впервые за два века было созвано Всеяпонское собрание с участием представителей императора, чиновников, провинциальных князей и знати. Споры по поводу отказа от одного из главных законов страны затягивались. В это время сёгун, фактический правитель страны, умер. Перри, не дождавшись оговоренного срока, вновь появился на токийском рейде. Его корабли выстроились в боевой порядок, готовые к любому повороту событий.

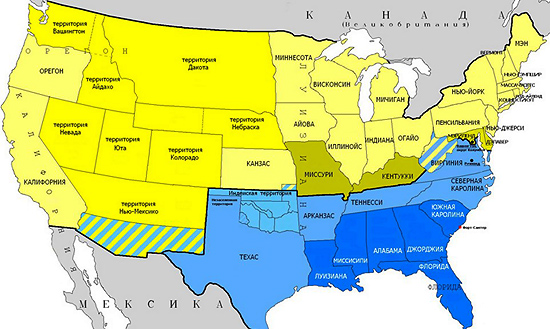

Под дулами сотни новейших пушек эскадры глава сёгунского правительства решился, наконец, взять ответственность на себя — и согласился подписать договор с американцами. Согласно заключенному договору, японские власти для торговли с ними открывали два порта, обязались снабжать американские суда всем необходимым и помогать им в случае кораблекрушений.

Выполнив свою миссию, эскадра отплыла домой. Там Перри ждали почести и большая денежная премия. Он считался героем, сумевшим без единого выстрела «открыть» для Запада большую и своеобразную страну. Через несколько лет он умер от характерного недуга капитанов дальнего плавания тех времен — цирроза печени вследствие неумеренного потребления алкоголя.

[Долгая память о той экспедиции особенно ярко проявилась в 1945 году, когда состоялось подписание Акта о капитуляции Японии во Второй мировой войне на американском боевом корабле. Мало того, что командующий силами западных союзников на Тихом океане генерал Маккартур был дальним родственником Метью Перри — над линкором «Миссури» развевался выданный музеем флаг коммодора, а сам линкор стоял в той самой Токийской бухте, где жители японской столицы впервые увидели «черные корабли» Перри]

Получив известия о готовящейся американской экспедиции, в Петербурге срочно снарядили фрегат «Паллада» для той же цели. Экспедицией командовал вице-адмирал Ефим Путятин. Российский корабль вошел в бухту Нагасаки через месяц после того, как Перри ушел дожидаться обещанного ему решения японского правительства. Путятина в Японии ждал тот же прием, что и Перри — чиновничьи проволочки, нежелание давать определенный ответ и обещания решить все через год. Стоя на рейде, Путятин продемонстрировал японцам действие парового двигателя [они его потом в точности скопировали и приспособили потом на свой первый паровоз]. «Паллада» в ожидании ответа от японского правительства отправилась исследовать берега Кореи.

Старый фрегат не мог уже выдерживать столь долгих и трудных путешествий. Ему на смену пришел новый корабль, «Диана», на котором Путятин и вернулся через год в Японию. Перри к тому времени уже полгода, как отплыл с подписанным договором, и Путятин потребовал заключения аналогичного договора с Россией. Началось обсуждение статей договора, но тут в дело вмешалась природа — сильнейшее землетрясение вызвало катастрофическое цунами, буквально смывшее прибрежное селение Симода, где шли российско-японские переговоры. «Диана» затонула, а моряки начали помогать оставшимся в живых жителям Симоды.

Старый фрегат не мог уже выдерживать столь долгих и трудных путешествий. Ему на смену пришел новый корабль, «Диана», на котором Путятин и вернулся через год в Японию. Перри к тому времени уже полгода, как отплыл с подписанным договором, и Путятин потребовал заключения аналогичного договора с Россией. Началось обсуждение статей договора, но тут в дело вмешалась природа — сильнейшее землетрясение вызвало катастрофическое цунами, буквально смывшее прибрежное селение Симода, где шли российско-японские переговоры. «Диана» затонула, а моряки начали помогать оставшимся в живых жителям Симоды.

Несмотря ни на что, первый договор о дружбе и торговле между Россией и Японией был подписан, он известен как Симодский трактат. Между двумя странами устанавливались дипломатические отношения; для русских судов открывались три японских порта, где разрешались торговые сделки в ограниченных размерах и под присмотром японских чиновников; в одном из портов мог находиться российский консул, а также устанавливались границы: Японии отходила часть Курильских островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, Сахалин же был объявлен неразделённой зоной, в которой не должно быть ничьих войск.

В качестве первого примера сотрудничества экспедиции были выделены рабочие и материалы для постройки нового судна, чтобы моряки могли вернуться на родину. Японцы очень внимательно следили за строительством шхуны «Хэда», первым кораблем западной постройки в их стране. Потом они построили еще шесть точно таких же шхун, а через год, доставив в Россию экспедицию Путятина, «Хэда» вернулась в качестве дара России Японии.

Аналогичные договоры заключили с японским правительством также Англия и Франция.

Эти события взбудоражили японское самурайство, особенно ту его часть, которая уже давно была недовольна сёгунами из клана Токугава. Некоторые княжества восстали с целью вернуть много веков тому назад утраченную власть императоров. Сёгуна обвиняли в том, что он «прогнулся» перед иностранцами, поэтому боевым кличем восставших стал «Да здравствует император, долой иноземцев!». Однако начавшиеся убийства европейцев вызвали требования западных держав выплатить огромные компенсации и артиллерийские обстрелы побережья, на которые японцам ответить было нечем. Поэтому мятежные княжества сами развернули активную торговлю с пришельцами, покупая у них современное вооружение.

После того, как власть сёгуна была ликвидирована, окружение малолетнего императора начало решительное переустройство японского общества, вводя западных образцов образование, судебную систему, парламент, регулярную армию, полицию. Либеральные реформы прошли во всех областях жизни японцев. Менялось отношение ко всему «западному» и в массовом сознании — в моду входили и европейская одежда, и развлечения, менялся весь образ жизни широких слоев населения.

Через несколько десятилетий Япония уже была достаточно «цивилизована», чтобы начать вести себя во внешней политике так же, как и ее «старшие» партнеры и учителя.

Христианство, начиная с первых апостолов, распространялось в мире две тысячи лет усилиями тысяч и тысяч проповедников-миссионеров. Сначала это были монахи, основывавшие свои монастыри на глухих окраинах Европы, это были несториане, шедшие в глубины Азии, это были иезуиты, создававшие для индейцев христианские центры в Южной Америке. Крещение способом «огня и меча» не давало прочных, долговременных результатов — достучаться нужно было не только до тел, но и до душ людей. Миссионеры, плывшие с военно-торговыми экспедициями в неизведанные уголки планеты, учили местные языки, создавали для аборигенов письменность там, где ее не было, и переводили на них Библию или хотя бы отрывки из нее.

Работа миссионера не сулила ни карьеры, ни богатства, ни власти. Это было призванием. Она требовала от избравшего ее не только горячей веры, страстного желания спасти людей, донести до них благую весть, но и мужества, стойкости, упорства, выносливости, умения выживать в раскаленных пустынях, в дремучих лесах, в непроходимых джунглях всех континентов. Мы знаем, да и то плохо, лишь самых выдающихся проповедников христианства, подавляющее же большинство из них уходило из жизни безвестно. Но все они в итоге оставили за собой великое наследие — два с половиной миллиарда человек, верующих в спасение своих душ во Христе, общины которых существуют ныне во всех странах мира.

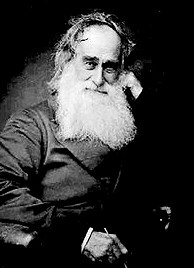

Истинным миссионером был Дэвид Ливингстон. Выросший в бедной деревенской семье в Шотландии, в десять лет посланный работать на ткацкую фабрику, он самостоятельно выучил латынь и древнегреческий — и это открыло ему дорогу в университет. Он учил там богословие и медицину, продолжая зарабатывать на хлеб насущный на той же фабрике, и получил, наконец, докторскую степень. Дэвид добился статуса миссионера и в двадцать семь лет, в 1840 году, отплыл навстречу своей судьбе в Южную Африку.

Он сразу забрался в самый отдаленный район на северной границе Капской колонии, где двадцать лет тому назад основал свою миссию проповедник Роберт Моффат. Там была школа, где африканцы, дети и взрослые, учили английский и голландские языки, знакомились с начатками христианского вероучения, там Моффет готовил «черных» учителей для продолжения миссионерства. Он даже с великим трудом перетащил на край пустыни печатный станок, на котором готовил для своей школы необходимую литературу. Моффет овладел языком местного племени, создал для него письменность и начал перевод на него фрагментов Библии. Он стал первым учителем Ливингстона в освоении премудростей миссионерского дела.

Он сразу забрался в самый отдаленный район на северной границе Капской колонии, где двадцать лет тому назад основал свою миссию проповедник Роберт Моффат. Там была школа, где африканцы, дети и взрослые, учили английский и голландские языки, знакомились с начатками христианского вероучения, там Моффет готовил «черных» учителей для продолжения миссионерства. Он даже с великим трудом перетащил на край пустыни печатный станок, на котором готовил для своей школы необходимую литературу. Моффет овладел языком местного племени, создал для него письменность и начал перевод на него фрагментов Библии. Он стал первым учителем Ливингстона в освоении премудростей миссионерского дела.

И еще у него была дочь, Мэри, разделявшая с отцом все тяготы и труды проповедника. Они с Ливингстоном поженились через несколько лет, когда он вернулся в миссию из никем не исследованной глубины пустыни Калахари. И она пошла за мужем туда, где были способны выживать лишь собиратели и охотники каменного века, бушмены. Она могла видеть, насколько это было опасно — Дэвид вернулся уже покалеченным. В пустыне на него напал лев и серьезно его ранил, после чего ему пришлось потом всю жизнь держать на охоте ружье в левой руке и целиться левым глазом.

Ливингстон создал на краю Калахари две миссии, но дух исследователя, землепроходца гнал его все дальше и дальше — на север, к экватору, в самое сердце Африки. Перед ним был целый практически неисследованный и манящий мир. Ливингстон не боялся необозримых пространств, ему чужды были страхи перед «кровожадными дикарями», населяющими их, страхи, всегда порождавшие жестокость и вражду. Он был уверен, что там, где есть люди, кем бы они ни были, он всегда с ними договорится, он с ними подружится — и они ему помогут.

В 1849 году он с маленьким отрядом африканцев первым из «белых» людей пересек из конца в конец пустыню Калахари, наткнувшись на никому неизвестное большое озеро. Когда об этом узнали в Лондоне, Королевское географическое общество наградило первооткрывателя Большой золотой медалью и денежной премией. С этого началась европейская известность Ливингстона.

Вернувшись в миссию, Ливингстон вошел в резкий конфликт с бурами. Упрямые, покинувшие «цивилизованный мир» кальвинисты с Библией в руках доказывали свое право на владение «живой собственностью», рабами. У Ливингстона была та же Библия, но ему Книга говорила о свободе, и рабство миссионер ненавидел всеми силами души. Буры обвиняли Ливингстона в том, что он «мутит» африканцев и вскоре перешли к открытым угрозам. Опасаясь за жизнь своей семьи, Ливингстон повез жену и детей (их у них с Мэри было уже четверо) в Кейптаун и посадил их на корабль, отплывающий в Англию. А когда вернулся, увидел обе свои миссии в развалинах — их разорил отряд бурского ополчения, а африканцев, живших при миссиях увел на бурские фермы — в рабство…

Ливингстон вернулся на север к племени макололо, с которым у него установились особенно дружеские отношения. Он организовал их экспедицию в попытке найти путь к атлантическому побережью в обход Калахари и бурских владений. Полгода маленький отряд африканцев под руководством Ливингстона шел через пустыню и саванну, сплавлялся по неизвестным рекам и пробивался через влажные тропические джунгли, пока не достиг португальского поселения на берегу Атлантического океана. Здесь, обессиленный, измученный голодом и малярией Ливингстон слег, но, едва оправившись, вышел со своими товарищами-макололо в обратный путь. За открытия, сделанные во время этого путешествия, за топографическую съемку и картографирование этого «белого пятна» Ливингстон получил свою вторую Золотую медаль Королевского географического общества.

Путь к Атлантике оказался слишком тяжел, и Ливингстон решил идти на восток, к Индийскому океану. Его друг, вождь макололо Секелету снабдил новую экспедицию продовольствием, вьючными ослами, «африканскими деньгами» (бусами, железными предметами) и слоновой костью. В этом путешествии Ливингстон первым из европейцев увидел чудо природы Африки — огромный водопад на Замбези. Вода большой реки шириной около двух километров низвергалась в радугах в глубокое (120 метров) ущелье. Он назвал водопад именем королевы — водопад Виктории. Сейчас там установлен памятник великому шотландцу с выбитым в камне его девизом “Christianity, Commerce and Civilization” («Христианство, Торговля и Цивилизация»).

Дойдя с великими трудами до устья Замбези, Ливингстон стал первым европейцем, пересекшим Африку от Атлантики до Индийского океана. В Европу он вернулся национальным героем, на него хлынул ливень наград и отличий. Книга, которую он написал («Путешествия и исследования миссионера в Южной Африке») мгновенно стала бестселером и разошлась баснословным по тем временам тиражом. Наконец-то, он мог достойно обеспечить свою семью, которая во время его путешествий жила чуть ли не впроголодь…

Полгода Ливингстон выступал с лекциями по всей Британии, удостоился аудиенции у королевы Виктории. Он был назначен консулом Великобритании в районе Замбези с целью распространения «торговли и цивилизации с целью уничтожения работорговли». Была организована новая экспедиция, которая по своему оснащению уже сильно отличалась от прошлых одиночных путешествий Ливигстона, ему были приданы специалисты, и даже предоставлено судно на паровом ходу для обследования берегов Замбези.

В этом путешествии (оно продолжалось больше шести лет — с 1858 по 1864 год) Ливингстону выпало обнаружить для европейцев огромное озеро Ньяса, третье в мире по запасам пресной воды [первым из европейцев озеро Ньяса открыл португальский путешественник Гашпар Букарру в 1616 году. Но европейцы с тех пор в эти места не добирались, а отчет об экспедиции Букарру затерялся в португальских архивах]. Но озеро было известно арабам-работорговцам, здесь давно процветала невольничья торговля, через него шел транзит партий рабов, пойманных в глубинных районах континента. Ливингстон был уверен, что постройка даже единственного вооруженного корабля в его водах вместе с распространением здесь христианства способно положить конец охоте за людьми и продаже их на рынках побережья Индийского океана. На призыв Ливингстона откликнулись многие неравнодушные англичане, что вызвало в ближайшие же годы подъем миссионерского движения к западу от озера, привело к установлению британского протектората на этих территориях и, в конечном итоге, к пресечению торговли людьми.

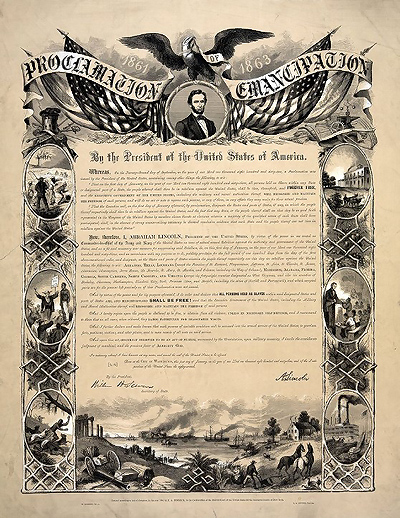

На Ливингстона обрушились семейные трагедии. Умерла от малярии сопровождавшая его в экспедиции Мэри. А когда он вернулся в Англию, то узнал, что его старший сын Роберт отправился в Америку воевать в гражданской войне с рабовладельческими штатами, раненым попал в плен и умер в лагере для военнопленных.

Но на карте Африки еще оставалась неизученной огромная территория, исследователю которой могло неслыханно повезти, — ответить чуть не на главный вопрос африканской географии, остро волновавший людей, начиная с античности — откуда берет начало Нил, и в чем загадочная причина регулярного подъема воды в нем и почему в ней столько плодороднейшего ила, породившего древнейшую на земле цивилизацию? И Ливингстон в 1866 году отправляется с побережья Индийского океана в свое последнее путешествие — к недавно открытому озеру Танганьика.

Экспедиция не задалась с самого начала — сначала у Ливингстона украли ящик со всеми его медикаментами, затем его не пустило на свои земли племя, слишком хорошо знакомое с работорговлей, потом сбежали, испугавшись тяжелого пути, носильщики, объявив на Занзибаре, что Ливингстон погиб в схватке с африканцами… Тем не менее, Ливингстон упорно продолжал путешествие, постоянно проводя промеры высот, пытаясь выяснить, куда с плоскогорий стекает вода — в Нил? в Конго? Но силы уже оставляли его… Измученный малярией, без лекарств, путешественник вынужден был вернуться на берега Танганьики, в маленький арабский поселок.

Тем временем в «большом мире», переставшем получать от Ливингстона письма, росло беспокойство за его судьбу. Были снаряжены несколько экспедиций на его поиски. И одна из них, организованная американской газетой, достигла озера. Ее возглавлял журналист Генри Стэнли. Его вежливая фраза, сказанная при обнаружении белого человека в глубине Африки, осталась в истории: «Доктор Ливингстон, я полагаю?»

Стэнли привез Ливингстону лекарства, поднявшие его на ноги, они прошли несколько маршрутов в районе озера, но их человеческие отношения так и не сложились. Стэнли был, без сомненья, смелым человеком и отважным путешественником с сильной авантюрной жилкой, обожавшим опасные приключения, открывшим много рек и гор, основавшим города, но имя его осталось в потомках только благодаря этому эпизоду в его бурной биографии — как он помог Дэвиду Дивингстону.

Вся «шелуха» тех времен — неимоверные и сейчас путешествия, сенсационные открытия, триумфы, драмы и трагедии первопроходцев — давно спала, обнажив в людях главное, то, благодаря чему некоторые из них остались в истории, в памяти потомков.

И дело не в том, что Дэвид Ливингстон прошел по пустыням и джунглям, проплыл по неизведанным рекам за свою жизнь миссионера и исследователя больше 50 тысяч километров. Он любил Африку. Он любил ее выжженные солнцем пустыни и влажные джунгли, ее полноводные, порожистые реки, озера и горы, он мечтал о жизни европейцев в этих благословенных, но малолюдных местах.

И для него она была заселена — людьми. Африканцы не были для него «грязью под ногами», бессмысленными дикарями с экзотическими, странными обычаями. Они не были для него и несмышлеными «детьми», отставшими в развитии, не были лишь объектами «цивилизаторской миссии» белых, только и ждущих их твердой и властной руки, предназначенных для работы по их загаду. Африканцы для Ливингстона были равны ему, белому человеку, с такой же душой, как и у него, с такими же чувствами, радостями и страданиями.

Отношение европейцев и арабов к жителям континента как к рабочему скоту, которым можно владеть, как вьючными животными, у Ливигстона просто не укладывалось в голове. И людей, которые так относились к африканцам, которые вылавливали их и продавали, заставляли работать на себя, он считал мерзавцами, в душах которых нечто человеческое лишь едва теплится. Мечтой его было полное искоренение рабства.

И африканцы, отношение которых к белым также было, если не враждебным, то насмешливо-презрительным, увидели в Ливингстоне такого же человека, как и они. Он был им интересен так же, как и они ему. Он стал мостиком, соединявшим два мира.

1 мая 1873 года Ливингстон умер на берегу открытого им озера Бангвеулу. Его темнокожие товарищи похоронили здесь его сердце, а забальзамированное тело везли к побережью девять месяцев. Ливингстон похоронен в Вестминстерском аббатстве, месте последнего упокоения великих англичан. На его могиле выбита надпись: «Перенесённый верными руками через сушу и море, покоится здесь ДЭВИД ЛИВИНГСТОН, миссионер, путешественник и друг человечества».