Это великая книга. И не потому что с нее, собственно, началась большая американская литература, не потому, что и нынешние американские писатели считают себя наследниками Марк Твена. Просто она — великая.

Приключения Гекельбери Финна

АМБИЦИЯ — это какое-нибудь гордое желание, претензия, каприз, требование, как правило, не подкрепленные реальной силой или возможностями («есть амбиции, но нет амуниции»).

Часто путают два похожие, но совсем разные по значению, слова компания и кампания.

КОмпания — она и есть компания (постоянная группа друзей-приятелей). Так же называют и крупную фирму.

КАмпания же — это организация какого-то большого, масштабного дела. При этом надо учитывать, что у кампании есть четкие начало, конец и результаты — она ограничена во времени и по вполне конкретным целям.

Например, грандиозную программу перевода нашей страны и всего человечества из капитализма к еще более светлому коммунистическому будущему, за которую взялись большевики, назвать кампанией как-то неудобно (и цели туманны, и окончание ее уходит в бесконечность).

Зато под это определение вполне подходили спланированные периодические “наезды” на церковь в СССР (антирелигиозные кампании) или борьба за искоренение пьянства в народе (“антиалкогольная кампания”).

Слово кампания применяется и в военном деле. Так называют какую-то часть большой войны, в которой можно увидеть начало и по окончании оценить ее итоги (Крымская кампания Восточной войны, кампания 1942 года во Второй мировой войне и т.д.)

ПРЕЦЕДЕНТ — это случай, который произошел впервые и который может послужить примером, образцом для других.

В любой армии, например, довольно сурово пресекается любое, даже незначительное неповиновение солдата офицеру — ведь оно создает прецедент неисполнения приказа, и у других солдат может сложиться впечатление, что и им можно поступать так же (а если такое произойдет в бою, да ещё в массовом порядке, то поздно будет наказывать сотни вооруженных подчиненных).

И в английском суде прецедент играет важную роль: судья, решающий, какое наказание назначить подсудимому, роется не в Уголовном кодексе (такового в Англии попросту нет), а в архиве. Он ищет там похожее дело (прецедент), чтобы посмотреть, какой приговор был вынесен в том случае — он обязан приговорить преступника к точно такому же наказанию.

Есть вещи слишком важные, чтобы их доверять профессионалам. Во многих странах, например, считают, что в трудных ситуациях нельзя доверяться мнению профессиональных законников-юристов при решении человеческой судьбы. Когда государство обвиняет человека в совершении преступления, то для разбора этого обвинения собирается СУД ПРИСЯЖНЫХ. То есть, дюжина местных жителей — людей самых обыкновенных, часто и законов-то не очень знающих — должна выслушать доводы государственного прокурора-обвинителя, защитительные аргументы адвоката, послушать свидетелей, и после этого вынести свой вердикт — этот человек невиновен, виновен, виновен но заслуживает снисхождения. Только на основании вердикта присяжных судья может действовать дальше: освободить подсудимого или применить против него ту или иную статью закона.

Суд присяжных — штука громоздкая, неспешная, дорогая, но практически все более или менее цивилизованные народы считают, что «овчинка стоит выделки».

Во-первых, к минимуму сводится вероятность следственной или судебной ошибки. Присяжные скорее оправдают за недостатком улик, чем допустят осуждения человека, если вина его не доказана «стопроцентно».

А во-вторых, эти нормальные «средние» граждане, обыкновенные обыватели — присяжные — не допустят, чтобы бездушная государственная машина покарала человека автоматически, только потому, что этого требует закон. Ведь их вердикт должен основываться не на законе (!), а на совести, на их чувстве справедливости.

В сущности, этих людей спрашивают — согласны ли они с тем, чтобы обвиняемый снова оказался среди них, не страшно ли им будет от такого соседства? Много раз, размышляя, каждый из присяжных поставит себя на место подсудимого и спросит себя, — а поступил бы я иначе, окажись волею случая в сходной ситуации? И бывает, что присяжные отказываются отдать обвиняемого в холодные руки уголовного кодекса — их вердикт «Не виновен» обязывает государство тут же, в зале суда вернуть человеку свободу (оправдательный вердикт суда присяжных считается окончательным и пересмотру в дальнейшем не подлежит).

ГРАЖДАНСКИЕ (ЛИЧНЫЕ) ПРАВА — права, которые никем не даруются, с которыми человек рождается, вне зависимости от пола, национальности, вероисповедания, гражданства и т. д. Права эти следующие:

— неприкосновенность личности. Человек не может быть произвольно, по чьему бы то ни было хотению или или с какой бы то ни было практической полезной целью, лишен свободы;

— наказуемость только по суду. Никакой человек не может быть каким бы то ни было образом наказан, как только по решению суда;

— неприкосновенность жилища. Никакое частное лицо, как и государственный служащий, не может вторгнуться в жилище человека (“мой дом — моя крепость”);

— свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства;

— неприкосновенность переписки. Никто не имеет права совать нос в письма одного человека к другому, если он не является адресатом;

— запрет принудительного труда. Никто не имеет права заставлять человека работать под угрозой наказания;

— неприкосновенность собственности. Никто не может быть лишен возможности свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Перечисленные права могут быть отменены лишь в чрезвычайных случаях по решениям судов согласно законам государства.

Мы начинаем разговор о трудной эпохе колоссального слома, когда на Западе гибло традиционное, аграрное общество и утверждалось общество индустриальное. Это был век бьющих в глаза социальных контрастов и несправедливостей (вместо «свободы, равенства, братства»). Он заставил многие умы — и в Европе, и в России — искать альтернативные пути общественного развития.

Нам, живущим в условиях постоянных технологических переворотов, нелегко понять, насколько сильно перевернули всю человеческую жизнь эти смехотворные по нынешним временам прялки, громоздкие и неуклюжие паровые машины и т. п.

Первые станки, любовно сохраняемые музеями, могут сейчас вызвать лишь ироническую ухмылку, первые паровозы двигались медленнее, чем всадник на лошади, а перед первыми автомобилями законы предписывали идти человеку с красным флажком! И тем не менее, появление этих «диковинок» очень скоро оказало на человечество более сильное влияние, чем все, что наизобретала Европа и Америка в 20 веке. Только недавно начавшаяся информационная революция нашего времени, вызвавшая все нарастающий вал новейших открытий и технологий во всех областях науки и жизни, может сравниться с тем переворотом в умах и в обществе, которая произвела революция промышленная.

Индустриальная цивилизация — это не просто высокая материальная культура, дающая человеку могущество и множество новых возможностей удобной, комфортабельной жизни. Переход к ней, особенно в странах «отставших» (а «отставшими» в 19 веке оказались все европейские страны, кроме лидера индустриализации — Англии), воспринимался очень болезненно — и недаром многие русские наблюдатели в первой половине 19 века полагали, что «Запад гибнет».

Кстати, «Запад», «Европу», «Америку» на протяжении двух последних веков хоронили в нашей стране настолько часто, что со временем это стало напоминать какой-то национальный спорт. Любые трудности, с которыми Запад в своем движении вперед сталкивался, объявлялись непреодолимыми, все болезни, которыми перебаливало постоянно растущее западное общество, объявлялись неизлечимыми, смертельными.

Именно в это время появились социалистические учения, которым предстояло сыграть столь значительную роль в последующей мировой истории.

Вообще, это было время интенсивной и все более массовой политической жизни, время поисков моделей общества, которое могло бы жить дальше в быстро меняющихся условиях, время формирования политических партий и выработки ими своих идеологий.

Мы часто придаем слишком большое значение событийной стороне истории, войнам, революциям и т.п. Попытки заглянуть в историю немного глубже обычно заканчиваются на борьбе за свободу, демократию, за политические права (свобода избирать руководителей страны, свобода совести, свобода слова и т.д). Но мы мало обращаем внимание на фундаменты жизни людей каждой страны — на личные (гражданские) права.

Прочитайте о них еще раз внимательно. И, думаем, вы согласитесь, что человек, привыкший к ним, выросший в них, воспринимающий их нарушение как тягчайшее оскорбление, будет вести себя по отношению к другим людям иначе, чем тот, кто вполне допускает, кто считает нормальным, что в его частную жизнь кто-то может вмешаться. Этой разницей во многом объясняется различие в судьбах стран в 19 веке, когда так много стало зависеть от массовых движений людей.

Может быть, именно этим объясняется тот удивительный факт, что страна, первой и в самой резкой форме встречавшая крайне болезненные изменения эпохи промышленной революции, — Англия — не испытала и малой доли тех социальных потрясений, через которые предстояло пройти другим европейским странам.

Защита личных прав началась здесь еще с 13 века, с Великой хартии вольностей (защита собственности, наказания только по приговору суда равных обвиняемому, свобода покидать страну). В дальнейшем личные права распространялись и на большинство населения — уже с 15 века в Англии перестала существовать личная зависимость крестьян от феодалов (крепостное право). Немало этому способствовало распространение суда присяжных, ограничивших применение общих законов государства по отношению к конкретному человеку. Независимость суда от власти возрастала по мере того, как в Англии утверждалось прецедентное право — суды сами во многом создавали и уголовный, и гражданский кодексы. Демократии в нашем теперешнем понимании в английском государстве не существовало, но там монарх не мог издавать законы без утверждения их сообществом британской элиты — избираемой Палаты общин и наследственной Палаты лордов. «Никогда, никогда, никогда англичане не будут рабами» — вряд ли нашлась в тогдашнем мире страна, с большим правом на такие слова национального гимна.

В континентальной Европе положение на протяжении последних веков было иным. Это было связано, прежде всего, с продолжением и даже с усилением крепостного состояния большинства сельского населения. В Германии (особенно в ее восточных областях), в Польше, Венгрии, Чехии, Австрийской империи личная зависимость сохранялась. «Ничто не принадлежит вам, душа принадлежит Богу, а ваши тела, имущество и всё что вы имеете, является моим», — эти слова из германского помещичьего устава наглядно характеризуют положение в целом ряде основных стран Европы в 17 — начале 19 века.

На протяжении 19 века личная зависимость большинства населения в европейских странах ушла, но последствия столь поздней отмены крепостного состояния явно сказывались на поведении почти всех народов.

В 19 веке сформировались основные идеологии, сохранившиеся и поныне. Но с того времени они претерпели существенные изменения. Эти изменения связаны с тем, что и консервативный, и социалистический лагерь постепенно пропитывались центральной, лидирующей идеей эпохи промышленной революции — либерализмом. Консерваторы внесли в либерализм сильные религиозные, христианские мотивы и сдерживали безудержные порывы «крайних» либералов. Социалисты, разделив либеральные взгляды на организацию общества, делали упор на интересы наемных работников. И сегодня практически любую из борющихся на выборах крупных партий вполне можно назвать либеральной, как бы она ни называлась. Изменялся и продолжает меняться и сам либерализм, сохраняя заложенные в его основу идеи.

Он писал стихи всего несколько лет в ранней юности. Мальчишка-бунтарь из глухой провинции сбежал со своей фермы и с головой окунулся в парижскую богему никем не признанных поэтов. Яростно протестовал против любых устоев — свобода, только свобода безо всяких границ! «Дайте свободу вновь пришедшим ненавидеть предков». Считал поэта магом, способным увидеть то, что скрыто за словами — «Поэт становится ясновидцем через длительное, тотальное и продуманное расстройство всех чувств». В каждой своей безумной мысли, в каждом неистовом чувстве шел до конца.

До предела измотанный беспорядочной, безалаберной, бессмысленной жизнью, в 19 лет он бросает своих старших друзей, чтобы никогда больше не видеть этих «проклятых поэтов» — и никогда больше он не написал ни строчки. Он скитается по Европе, нанимается солдатом в Индонезию, дезертирует оттуда, возвращается, добирается до Йемена, забирается вглубь неисследованной Эфиопии, заболевает раком и умирает в 37 лет. Он не знал, что его юношеские стихи уже начинают издаваться, что поэты считают его провозвестником «новой поэзии» — да и вряд ли его это вообще интересовало…

Пьяный корабль

Те, что мной управляли, попали впросак:

Их индейская меткость избрала мишенью,

Той порою, как я, без нужды в парусах,

Уходил, подчиняясь речному теченью.

Вслед за тем, как дала мне понять тишина,

Что уже экипажа не существовало,

Я, голландец, под грузом шелков и зерна,

В океан был отброшен порывами шквала.

С быстротою планеты, возникшей едва,

То ныряя на дно, то над бездной воспрянув,

Я летел, обгоняя полуострова

По спиралям смещающихся ураганов.

Черт возьми! Это было триумфом погонь!

Девять суток как девять кругов преисподней!

Я бы руганью встретил маячный огонь,

Если б он просиял мне во имя господне!

И как детям вкуснее всего в их года

Говорит кислота созревающих яблок,

В мой расшатанный трюм прососалась вода,

Руль со скрепов сорвав заржавелых и дряблых.

С той поры я не чувствовал больше ветров –

Я всецело ушел, окунувшись, назло им,

В композицию великолепнейших строф,

Отдающих озоном и звездным настоем.

И вначале была мне поверхность видна,

Где утопленник – набожно подняты брови –

Меж блевотины, желчи и пленок вина

Проплывал, – иногда с ватерлинией вровень,

Где сливались, дробились, меняли места

Первозданные ритмы, где в толще прибоя

Ослепительные раздавались цвета,

Пробегая, как пальцы вдоль скважин гобоя.

Я знавал небеса гальванической мглы,

Случку моря и туч, и бурунов кипенье,

И я слушал, как солнцу возносит хвалы

Растревоженных зорь среброкрылое пенье.

На закате, завидевши солнце вблизи,

Я все пятна на нем сосчитал. Позавидуй!

Я сквозь волны, дрожавшие как жалюзи,

Любовался прославленною Атлантидой.

С наступлением ночи, когда темнота

Становилась торжественнее и священней,

Я вникал в разбивавшиеся о борта

Предсказанья зеленых и желтых свечений.

Я следил, как с утесов, напрягших крестцы,

С окровавленных мысов под облачным тентом

В пароксизмах прибоя свисали сосцы,

Истекающие молоком и абсентом.

А вы знаете ли? Это я пролетал

Среди хищных цветов, где, как знамя Флориды,

Тяжесть радуги, образовавшей портал,

Выносили гигантские кариатиды.

Область крайних болот, тростниковый уют, –

В огуречном рассоле и вспышках метана

С незапамятных лет там лежат и гниют

Плавники баснословного Левиафана.

Приближенье спросонья целующих губ,

Ощущенье гипноза в коралловых рощах,

Где, добычу почуяв, кидается вглубь

Перепончатых гадов дымящийся росчерк.

Я хочу, чтобы детям открылась душа,

Искушенная в глетчерах, рифах и мелях,

В этих дышащих пеньем, поющих дыша,

Плоскогубых и голубобоких макрелях.

Где Саргассы развертываются, храня

Сотни мощных каркасов в глубинах бесовских,

Как любимую женщину, брали меня

Воспаленные травы в когтях и присосках.

И всегда безутешные – кто их поймет? –

Острова под зевающими небесами,

И раздоры парламентские, и помет

Глупышей, болтунов с голубыми глазами.

Так я плавал. И разве не стоил он свеч,

Этот пьяный, безумный мой бег, за которым

Не поспеть – я клянусь! – если ветер чуть свеж,

Ни ганзейцам трехпарусным, ни мониторам.

Пусть хоть небо расскажет о дикой игре,

Как с налету я в нем пробивал амбразуры,

Что для добрых поэтов хранят винегрет

Из фурункулов солнца и сопель лазури.

Как со свитою черных коньков я вперед

Мчал тем временем, как под дубиной июлей

В огневые воронки стремглав небосвод

Рушил ультрамарин в грозном блеске и гуле.

Почему ж я тоскую? Иль берег мне мил?

Парапетов Европы фамильная дрема?

Я, что мог лишь томиться, за тысячу миль

Чуя течку слоновью и тягу Мальштрома.

Да, я видел созвездия, чей небосклон

Для скитальцев распахнут, людей обойденных.

Мощь грядущего, птиц золотых миллион,

Здесь ли спишь ты, в ночах ли вот этих бездонных?

Впрочем, будет! По-прежнему солнца горьки,

Исступленны рассветы и луны свирепы, –

Пусть же бури мой кузов дробят на куски,

Распадаются с треском усталые скрепы.

Если в воды Европы я всё же войду,

Ведь они мне покажутся лужей простою, –

Я – бумажный кораблик, – со мной не в ладу

Мальчик, полный печали, на корточках стоя.

Заступитесь, о волны! Мне, в стольких морях

Побывавшему, – мне, пролетавшему в тучах, –

Плыть пристало ль сквозь флаги любительских яхт

Иль под страшными взорами тюрем плавучих?

Дикая, изломанная, грязная, беспомощная жизнь, запойное пьянство и проститутки — и изумительно музыкальная поэзия, строчки из которой вот уже полтора столетия знают и повторяют про себя миллионы людей… «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» (Анна Ахматова)…

***

В трактирах пьяный гул, на тротуарах грязь,

В промозглом воздухе платанов голых вязь,

Скрипучий омнибус, чьи грязные колеса

Враждуют с кузовом, сидящим как-то косо

И в ночь вперяющим два тусклых фонаря,

Рабочие, гурьбой бредущие, куря

У полицейского под носом носогрейки,

Дырявых крыш капель, осклизлые скамейки,

Канавы, полные навозом через край,

Вот какова она, моя дорога в рай!

СПЛИН

Алеют слишком эти розы,

И эти хмели так черны.

О дорогая, мне угрозы

В твоих движениях видны.

Прозрачность волн, и воздух сладкий,

И слишком нежная лазурь.

Мне страшно ждать за лаской краткой

Разлуки и жестоких бурь.

И остролист, как лоск эмали,

И букса слишком яркий куст,

И нивы беспредельной дали —

Все скучно, кроме ваших уст.

ПЬЕРО

Уже не быть ему мечтателем умильным

Старинной песенки, шутившей у ворот:

Веселость умерла, фонарь его — и тот

Потух, и призраком блуждает он бессильным

При блеске молнии, в ужасном вихре пыльном,

Холщовый балахон, что буря мнет и рвет,

На саван стал похож. Зияет черный рот,

Как будто он вопит, точим червем могильным.

Полуночною птицей, заметные едва,

Безумно мечутся, белея, рукава:

Он знаки подает в пространстве безголосом.

Дымятся фосфором пустые дыры глаз,

И от белил еще ужасней в этот час

Лицо бескровное с мертвецки-острым носом.

ТОМЛЕНИЕ

Я — римский мир периода упадка,

Когда, встречая варваров рои,

Акростихи слагают в забытьи

Уже, как вечер, сдавшего порядка.

Душе со скуки нестерпимо гадко.

А говорят, на рубежах бои…

О, не уметь сломить лета свои!

О, не хотеть прожечь их без остатка!

О, не хотеть, о, не уметь уйти!

Все выпито! Что тут, Батилл, смешного?

Все выпито, все съедено! Ни слова!

Лишь стих смешной, уже в огне почти,

Лишь раб дрянной, уже почти без дела,

Лишь грусть без объясненья и предела.

ВЕСНА

Склоняясь все ближе и ближе

К подруге, дрожащей несмело,

Она обжигает ей тело

Косой, ослепительно рыжей.

И шепчет, и шепчет чуть слышно

Ребенку, готовому вскрикнуть:

«Рукам дай, устам дай приникнуть

К той розе, свернутой, но пышной!

Дитя, ты — цветок нераскрытый,

Роса на нем дышит так сладко,

Дай капли те выпить украдкой,

Чтоб вспыхнули краской ланиты,

Чтоб страстью зарделися щеки,

Как светит заря на востоке».

ЛЕТО

И та отвечает в испуге,

Как стебель, сгибаясь бесшумно,

Под вихрем, под лаской безумной

Своей исступленной подруге:

«Сестра! о, оставь! умираю!

Мне страшно, мне все непонятно..

Но тело твое ароматно,

И губы палят меня. Таю.

В твоем опьяняющем теле,

Смущающем зрелостью лета,

Есть сумрак и нега качелей.

Твой голос не хочет ответа,

И волосы, полны отравой,

Струятся волною кровавой!»

***

Я не люблю тебя одетой, —

Лицо прикрывши вуалетой,

Затмишь ты небеса очей.

Как ненавистны мне турнюры,

Пародии, карикатуры

Столь пышной красоты твоей!

Глядеть на платье мне досадно —

Оно скрывает беспощадно

Все, что уводит сердце в плен: —

И дивной шеи обаянье,

И милых плеч очарованье,

И волхование колен.

А ну их, дам, одетых модно!

Спеши прекрасную свободно,

Сорочка милая, обнять,

Покров алтарной мессы нежной

И знамя битвы, где, прилежный,

Не уставал я побеждать.

Англо-французские союзники во время Восточной войны атаковали Российскую империю везде, где только могли. А могли они это делать только с моря. Поэтому эскадре, стоявшей в Перу, было дано задание «пощипать» тихоокеанские российские форпосты, первым из которых был Петропавловск-Камчатский, над которым высился огнедышащий вулкан. Это был маленький, немногим более полутора тысяч жителей, городок в глубине очень удобной Авачинской бухты, высокие, почти отвесные скальные берега которой поросли густым колючим кустарником.

Губернатор, «начальник Камчатки», генерал-майор Василий Завойко первые вести о начавшейся войне и об опасности атаки на свой порт получил с американскими китобоями от короля Гавайских островов, с симпатией относившегося к русским. На помощь Петропавловску был прислан армейский батальон с пушками, в городке решили остаться и моряки с военных кораблей — гарнизон, таким образом, вырос почти до тысячи человек. Из подвезенных пушек составили семь батарей, умело расположенных в складках местности, снабдили их ядрами и порохом, тщательно продумали план обороны. Из жителей города были образованы стрелковые и пожарные отряды, женщин и детей укрыли за сопками. И когда на горизонте показались шесть кораблей англо-французской эскадры, к обороне все было готово.

Эскадра имела двойное преимущество перед обороняющимися как по количеству бойцов, так и в артиллерии. Ею командовал закаленный в боях контр-адмирал Дэвид Прайс, но буквально в день начала операции пистолет в его руках неожиданно выстрелил, пуля попала в грудь — и эскадра лишилась наиболее опытного руководителя штурмов береговых укреплений. После этого все у англо-французов пошло наперекосяк…

После подавления бортовыми залпами двух береговых батарей был высажен французский десант, но контратакой обороняющихся, а также «дружественным огнем» с английского корабля был опрокинут и ни с чем возвратился назад.

Вторая попытка штурма закончилась уже не просто неудачей, но катастрофой. Британский десант, высадившийся в стороне от города, пошел по густо заросшим сопкам и напоролся на спрятанную там батарею, а затем подвергся яростной атаке русской пехоты. Его наступательный порыв был сломлен, десантники обратились в беспорядочное бегство, разбиваясь о скалы на почти отвесном обрыве. Потери были ужасающие — более 400 человек. После такого поражения эскадре не оставалось ничего, как отказаться от дальнейших штурмов и покинуть Петропавловск.

Гонец, четыре месяца добиравшийся до столицы, был принят там восторженно — эта, хоть маленькая по масштабам той войны, но безусловная победа стала «лучом света, прорвавшимся сквозь мрачные тучи» неудач на основном — крымском — фронте.

В то же время было ясное понимание того, что союзники этого дела так не оставят и обязательно придут вновь к берегам Камчатки с силами, которым Петропавловску уже нечего будет противопоставить. Губернатору было отдано распоряжение ликвидировать поселение и скрытно перебраться на другое место, на Амур.

Всю весну 1855 года Петропавловск разбирали по бревнышкам и грузили на суда все, что было можно. На пять кораблей было посажено почти все население города, а среди оставшихся распространяли самые фантастические слухи о цели путешествия. Наконец, не дождавшись вскрытия льдов и вручную пропилив в них проходы, переселенческая экспедиция тронулась в путь. И едва успела, пройдя незамеченной в тумане мимо передовых кораблей новой англо-французской эскадры.

Можно предс тавить разочарование уже бывших здесь английских и французских моряков, настроившихся было на штурм, когда они увидели на месте городка пустое место…

тавить разочарование уже бывших здесь английских и французских моряков, настроившихся было на штурм, когда они увидели на месте городка пустое место…

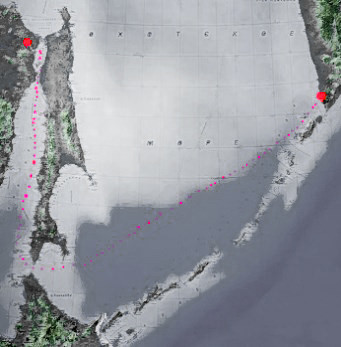

А маленькая флотилия петропавловцев дошла до южной оконечности Сахалина, вошла в залив — и тут была все-таки замечена с одного из кораблей англо-французской эскадры. Будучи уверенными, что беглецы оказались в ловушке, союзники торопиться с преследованием в тумане не стали, а послали в Японию за подмогой. Но вскоре выяснилось, что русских судов в заливе нет, а сам залив оказался… проливом между материком и Сахалином — и он был не полуостровом, как было обозначено на всех картах, а островом… [это открытие сделал в 1849 году исследовавший дальневосточные берега лейтенант Невельской. Составленные им карты были засекречены]

Петропавловцы прошли Татарским проливом, высадились в устье Амура, где на высоком берегу увидели избу, построенную еще Невельским, и выстроили на этом месте новый городок, названный Николаевском. Он существует и поныне — это Николаевск-на-Амуре.