Ни одна из великих держав не была заинтересована в появлении в центре Европы нового мощного государства. Но Франция увязла в своей мексиканской авантюре, Австрия больше думала о том, чтобы сохранить свои итальянские владения, Англия, не имея сильной сухопутной армии, избегала вмешиваться в события на континенте и рассматривала усиление Германии скорее благожелательно, как противовес извечной своей сопернице, Франции, а Россия после поражения в Восточной войне на время вообще выпала из европейской политики. Поэтому действия Пруссии по объединению германских земель в единое государство не встретили серьезного противодействия извне.

Прусский король отказался в свое время принять общегерманскую корону из рук рожденного революцией 1948-49 годов Франкфуртского парламента, но это не означало, что у него не было планов объединить германские земли под своим скипетром. Просто король и его окружение предпочитали действовать другими, нереволюционными способами — сложными дипломатическими маневрами, а там, где надо, и военным давлением.

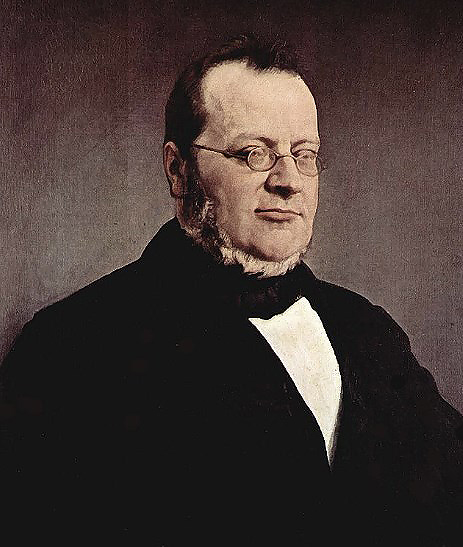

Новый прусский король Вильгельм I, добропорядочный, старомодный и здравомыслящий джентльмен, в «политику» старался не лезть, но главой правительства сделал посла во Франции Отто фон Бисмарка (позже получившего прозвище «железный канцлер»), обладавшего стратегическим мышлением и непреклонной волей, человека чрезвычайно умного и осмотрительного, умевшего долго, терпеливо выжидать и наносить удар решительно и наверняка, трезво оценивать как силы страны, так и ее соперников — и это предопределило многие последующие события в центре Европы.

На объединение германских земель претендовали два главных центра силы — Пруссия и Австрия. Столкновение между ними было неизбежно. Планам прусского лидера способствовало то обстоятельство, что Австрии приходилось действовать на два фронта — в те же годы объединительная волна поднялась в ее итальянских владениях, и австрийцам постоянно приходилось подавлять вспыхивающие то там, то тут вооруженные выступления на Аппенинском полуострове. Союз, заключенный между Пруссией и Сардинским королевством — двумя объединителями своих наций — разделил силы Австрийской империи.

Тщательно готовившаяся Бисмарком война с Австрией разразилась в 1866 году. Итальянцы, вступившие в нее, были австрийцами тут же разгромлены, но при этом оттянули на себя немалые силы империи. А прусские войска нанесли удар с севера, и в битве при Садовой наголову разбили главную армию Австрии. Прусские войска уже подступали к Вене, король и военные требовали довершить дело полным разгромом Империи, но Бисмарк остановил наступление и заключил с Австрией мир на самых мягких, необременительных для нее условиях. Австрия была выбита из борьбы за германское объединение — и это было главное. Но развал ее европейской империи грозил хаосом в центральной Европе и вмешательством в войну великих держав, что в планы Бисмарка не входило.

Следующие три года были посвящены обустройству нового северогерманского федеративного государства (южногерманские католические королевства с подозрением смотрели на северных протестантов и предпочитали сохранять свои независимости). Объединение уже давно было популярно у населения, владетели также сочли для себя выгодным существование в едином государстве при сохранении внутренней автономии. Внешнюю же политику Северогерманского союза взял на себя прусский король (то есть, Бисмарк). Объединялись под прусским командованием вооруженные силы, ликвидировались внутригерманские таможни, отменялись еще сохранявшиеся старые феодальные порядки и запреты, вводилась свобода передвижения внутри Союза, везде разрешались забастовки. Был создан парламент (Рейхстаг) с ограниченными полномочиями.

Бисмарк в это время писал: «Если Германия реализует свои национальные устремления до окончания девятнадцатого века, я сочту это величайшим событием, а случись то же самое через десять или даже пять лет — это было бы нечто из ряда вон выходящее, неожиданная милость Божья». И такая «милость Божья» явилась — в виде французской агрессии.

Франция впервые в своей истории увидела неожиданно возникшего на ее восточных границах сильного соперника. Вооруженная схватка должна была решить, кто из них будет первенствовать в Европе. На быструю и победоносную войну наталкивало Наполеона III и пошатнувшееся его положение внутри страны. И французский император решил сокрушить соперницу, пока образовавшаяся у него под боком Германия еще не набрала полную силу. Повод не заставил себя ждать.

На освободившийся испанский трон начал претендовать родственник Вильгельма I. Наполеон III заявил, что он не остановится перед войной, чтобы Франция не очутилась зажатой между двумя монархами из дома Гогенцоллернов. Вильгельм после этого заставил родственника отказаться от испанской короны. Наполеон, однако, решил все-таки довести дело до войны и потребовал от прусского короля дать письменное обязательство не вредить в дальнейшем интересам Франции. Требование это было нарочито составлено в не слишком дипломатичных выражениях, и Вильгельм выполнить его отказался, но миролюбиво ответил, что готов обсуждать все спорные вопросы. Бисмарк же, посовещавшийся с военными и также решившийся на войну, дал в газеты урезанный текст королевского ответа, из которого следовало, что Вильгельм демонстративно и вызывающе отверг французский ультиматум. Повод к войне был налицо — к удовольствию, как Бисмарка, так и Наполеона III.

Английское общественное мнение было резко настроено против французского императора, и Великобритания первой заявила о своем невмешательстве в континентальные «разборки». Российский царь Александр II призвал всех соблюдать в этом конфликте нейтралитет и предупредил Австрию, что если она ударит в тыл Пруссии (чего она делать, кстати, не собиралась), то Россия ударит в тыл Австрии.

Наполеон III прибыл на границу, чтобы вести армию в Пруссию, но увидев, что его войска к войне совершенно не готовы, остался дожидаться подкреплений. Этой паузой воспользовались пруссаки, двинувшие в наступление все свои силы. Одна французская армия была заблокирована в приграничной крепости, другая, в которой был император, окружена под Седаном. Неподготовленные к войне войска под бездарным руководством потерпели сокрушительное поражение. Наполеон III сдался в плен. Париж был блокирован и капитулировал. Во Франции была провозглашена республика (третья по счету в ее истории).

Победы северогерманских войск во Франции вызвали небывалый патриотический подъем во всех германских землях — в состав нового федеративного государства вступили (на разных условиях) и все южные королевства. Бисмарк организовал письмо от германских государей с просьбой Вильгельму I принять из их рук императорскую корону. 18 января 1871 года в Версальском дворце под Парижем Бисмарк в присутствии немецких князей зачитал текст провозглашения прусского короля германским императором.

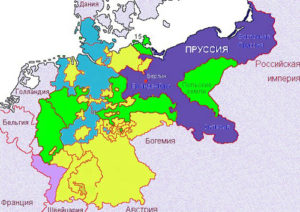

Германская империя объединила в своих границах все государства с немецким населением (за исключением австрийских немцев, Лихтенштейна и Люксембурга). Кроме того, по мирному договору с Францией в состав Германии вошли пограничные области Эльзас и Лотарингия со смешанным населением, которые стали с тех пор «яблоком раздора» между двумя государствами вплоть до окончания Второй мировой войны.

К середине 19-го века Европа представляла собой пороховую бочку, готовую взорваться от любой искры.

Повсеместно шла промышленная революция, гигантски расширялось производство самых разнообразных товаров, менялась жизнь миллионов людей, а государства во всех странах оставались прежними.

Во главе государств стояли монархи, окруженные аристократами-землевладельцами, которые в своих имениях обладали полицейской и судебной властью, и где, как правило, сохранялось крепостное право, и крестьяне — живая собственность своих владельцев — должны были, как встарь, выполнять различные обязательные повинности. Уже отлаженный бюрократический аппарат выполнял волю этой неконтролируемой и несменяемой верхушки государства.

Произвол власти в любой момент мог свести на нет усилия промышленников, обесценить их вложенные в производство капиталы, и разорить не только их, но и массы наемных работников. Времена наступали динамичные, обстановка менялась быстро, и от власти требовалась большая компетентность, постоянная «погруженность» в дела бизнеса, чтобы своевременно решать встающие одну за другой проблемы. Но монархии «старого образца» озабочены были прежде всего благополучием крупных землевладельцев-крепостников, они были рождены ими, были их неотъемлемой частью, — возникшие и развивающиеся же промышленные классы существовали где-то на задворках государственной власти, и их интересами монархии всегда готовы были пожертвовать ради интересов аристократов-землевладельцев.

Необходимо было создать такой механизм власти, который бы не зависел от самовольных распоряжений начальства, а подчинялся бы общим для всех законам, разработанным избранными всеми заинтересованными гражданами парламентами, перед которыми были бы ответственны органы исполнительной власти, правительства. Нужны были не «королевские», а ни от кого, кроме этих законов, не зависимые суды, с возможностью положиться на здравый смысл обыкновенных людей (суды присяжных).

Нужно было опрокинуть старую и выстроить новую систему власти, которая была бы основана на всеобщем, закрепленном в основном законе государства признании прав человека.

Кроме того, в Европе родился национализм, выламывающий из старых государств, основанных на королевском праве, народы, в которых пробудились национальные чувства. Теперь, когда эти национальные желания проявились в полной мере, надо было искать новые формы сосуществования разных народов друг с другом.

_________________________

В 1848-49 годах по Европе прокатилась мощная революционная волна. Застрельщицей была, как всегда, Франция.

«Народный король» Луи-Филипп за 18 лет правления превратился из либерала в покровителя земельной аристократии и крупнейших промышленников и торговцев. Его окружение погрязло в скандальных аферах и взятках. На требование, чтобы право голоса при выборах депутатов в Национальное собрание (парламент), которое одно могло обуздать зарвавшихся консерваторов, было дано всем налогоплательщикам, он неизменно отвечал отказом. Когда же страну потрясли два подряд очень неурожайных, «голодных» года, терпение большинства населения лопнуло.

В стране действовал закон о запрете собраний без разрешения властей, но сторонники реформ изобрели способ обойти этот запрет — они принялись устраивать многолюдные банкеты, на которых в форме тостов велось обсуждение избирательной реформы и критиковалось правительство. Один из таких «банкетов» в столице правительство попыталось запретить, грозя его участникам строгими карами. Это вызвало взрыв ярости парижан, тут же перекрывших улицы полутора тысячами баррикад. Национальная гвардия, которую вывело правительство, чтобы прекратить бунт, отказалась стрелять по горожанам. Огромная толпа восставших окружила королевский дворец и потребовала, чтобы Луи-Филипп повторил путь своего предшественника на троне — отрекся от престола и уехал бы в Англию. Не искушая судьбу, король так и поступил. Франция была объявлена республикой (Вторая республика, февраль 1848 года).

Было введено всеобщее избирательное право для мужчин, а для того, чтобы поддержать многочисленных безработных в крупных городах открылись государственные Национальные мастерские. Ремесленники, разоренные машинными фабриками, изготавливали там немудреные изделия, за что получали от государства небольшую, но гарантированную плату. Вскоре в этих мастерских работало уже сто тысяч человек. Продукция, ими изготавливаемая, на рынке спросом не пользовалась, а выдавать пособия в таких масштабах в казне денег не было. Сначала плату понизили, а затем Национальные мастерские закрыли вовсе — молодым работникам предложили записаться в армию, а остальным — ехать в провинцию на земляные работы.

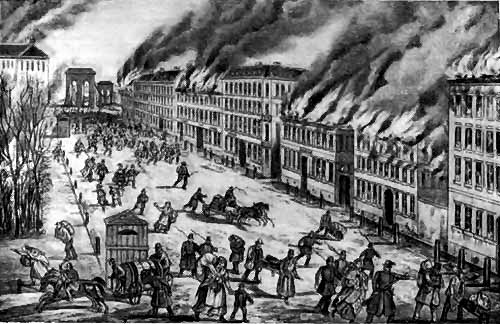

Восстание в Париже, вспыхнувшее в июне после этих решений республиканского правительства, четкой программы не имело — вновь через полгода вышедшие на баррикады рабочие требовали лишь снова открыть Национальные мастерские. В столицу были введены войска, которые после уговоров покончить дело миром начали стрелять — при подавлении восстания в рабочих кварталах столицы было убито несколько тысяч человек.

На всеобщих выборах президента республики в декабре 1848 года неожиданную победу одержал племянник Наполеона Бонапарта Луи-Наполеон, который принялся исподволь готовить страну к отказу от республиканского строя и возвращению к наследственному монархическому правлению.

_________________________

Сразу же после февральского переворота во Франции в марте забурлила Германия.

Территории с германоязычным населением в центре Европы состояли из нескольких сотен независимых королевств, герцогств, княжеств, церковных владений и вольных городов. Самыми крупными и сильными среди них были Пруссия и Австрия. Австрийская империя, помимо немецкоговорящих областей, включала в себя Венгрию, а также Чехию и другие славянские земли.

Все началось в южном государстве Баден, граничившем с Францией. Еще невиданные в немецких землях многотысячные митинги требовали смены правительства, свободы печати, суда присяжных. Герцог поспешил их удовлетворить. Следом такие же массовые выступления охватили южные и западные германские государства — и везде монархии пошли перед ними на попятный, везде консерваторов в правительствах сменили либерально настроенные деятели.

Массовое движение неповиновения захватило и столицу Пруссии Берлин. Здесь власти отдали приказ королевской гвардии стрелять по демонстрантам, что вызвало баррикадную войну на улицах. Вести о восстании в Вене и бегстве оттуда ненавидимого всесильного министра Меттерниха подлили масла в огонь — в ночь на 19 марта, восставшие начали захватывать город. Ночной бой был ожесточенным, к утру на баррикадах было уже четыре сотни убитых, но Берлин был в руках восставших.

Король фактически признал свое поражение — вывел войска и обнародовал воззвание, в котором пообещал скорое принятие законов о свободе слова, собраний и союзов, о независимости судей и судах присяжных, об уничтожении полицейской власти крупных землевладельцев. После этого многие владетели других германских государств не стали дожидаться подобных революционных взрывов и начали активно либерализовывать порядки на своих территориях.

Всеобщим требованием было объединение всех немецких земель в единое государство. По согласованию со всеми государями прошли выборы в общегерманское Национальное собрание, которое в марте 1849 года собралось во Франкфурте-на-Майне. Оно приняло конституцию, общую для всех немецких земель. Ядро конституции составляли основные права человека. Она устанавливала в Германии наследственную монархию, ограниченную парламентом. Монархом (кайзером) депутаты выбрали прусского короля. Однако тот, когда узнал о таком избрании, оскорбился, заявил, что он является королем не людским соизволением, а «божьей милостью» — и не принял общегерманской короны.

Отказ прусского короля от титула общегерманского кайзера перечеркнул усилия Франкфуртского парламента по организации политического объединения страны, в которой должна была действовать разработанная им конституция Паульскирхе. В защиту этой конституции пытались с оружием в руках выступить жители ряда земель, но прусские и австрийские войска решительно разгромили всех восставших. После этого «общегерманский» парламент был разогнан.

Наступила монархическая реакция, уничтожившая многие первоначальные завоевания революции. Однако, мечта об объединении оказалась столь сильна, что через два десятка лет она при всеобщем воодушевлении осуществилась. А сформулированные и зафиксированные Франфуртским парламентом «Фундаментальные права для Немецкого народа» стали основой германских конституций, принятых и после Первой, и после Второй мировых войн.

_________________________

Известие о революции во Франции всколыхнуло и Австрийскую империю.

В Вене собралась огромная толпа, требовавшая либеральных и демократических реформ, но была разогнана залпами стянутых в город войск.

В ответ венцы принялись громить правительственные учреждения, захватывать арсеналы с оружием и строить баррикады. Восставшие осадили королевский дворец, и император сдался — его указом была отменена цензура, из вооруженных венцев создана Национальная гвардия, а вооружившиеся студенты образовали Академический легион.

В это же время в восставшем Будапеште власть захватил революционный Комитет общественной безопасности. Император согласился на создание в Венгрии правительства, ответственного перед венгерским парламентом. В итальянских владениях Габсбургов восстали Милан, Венеция, Парма, Модена. После ожесточенных боев австрийская армия покинула Италию.

Правительство возглавил либеральный деятель, были удалены старые министры, объявлена всеобщая амнистия участникам вооруженных выступлений. Опубликовали и проект достаточно либеральной конституции. Избранный тогда же парламент возглавили умеренные либералы. Было ликвидировано крепостное право в деревне. Император «от греха подальше» переехал со своими приближенными в Инсбрук, где революционные выступления были уже подавлены. Там вокруг него стали собираться силы, готовые потопить революцию в крови.

В Италии австрийские войска перешли в контрнаступление и вернули империи недавно утраченные земли. Выступления в чешской части империи пришлось также подавлять силой — после недели артиллерийского обстрела Прага капитулировала, там начались массовые аресты. [Характерно высказывание командующего карательной армией фельдмаршала Виндишгреца: «Человек начинается только с барона». В волнениях, начавшихся в Праге, во время стрельбы была убита его жена…]

_________________________

Тем временем, успешно развивалась революция в Венгрии [Венгрия в составе Австрийской империи была в то время на положении Царства Польского в составе Российской империи — формально отдельное королевство, соединенное с Австрией общим монархом]. Там было сформировано революционное правительство и избран национальный парламент, ликвидировано крепостное право — и все эти изменения император вынужден был признать. Но главной опасностью для Венгрии стало движение народов, входивших в состав Венгерского королевства. Власть венгров, которые больше не контролировались австрийцами, показалось национальным меньшинствам — словакам, хорватам, сербам, словенцам, румынам — большим злом, чем немецкое управление. [Едва венгры почувствовали первый вкус независимости, как тут же отказали в автономии и свободе говорить на своих языках народам, формально входившим в состав Венгрии]

Хорваты развернули антивенгерское вооруженное восстание, которое с готовностью поддержали австрийские власти. Более того, командующий хорватскими повстанческими силами, идущими на Венгрию, был демонстративно назначен императорским наместником Венгерского королевства. В октябре было решено послать ему на помощь части венского гарнизона. Это вызвало взрыв возмущения в столице империи — студенты разобрали железнодорожные пути, по которым власти намеревались перебрасывать войска, рабочие венских предместий разогнали правительственные войска, захватили центральный склад оружия, поймали и повесили военного министра. Король бежал в усмиренную Чехию и отрекся там от престола в пользу своего сына. Хорватские войска повернули на Вену и попытались ворваться в город, но были разбиты восставшими.

Новая революционная власть Вены обратилась за помощью к венграм и одна из венгерских армий, разбив хорватские войска, перешла границу Австрии. Но Вена была уже окружена 70-тысячной армией фельдмаршала Виндишгреца, недавнего усмирителя Праги — и пробиться к городу венгерским войскам не удалось, они были разбиты и откатились за границу. После ожесточенных уличных боев Вена капитулировала. Австрийские войска устроили в своей столице кровавую охоту на всех, кто принимал участие в восстании.

Австрийская армия перешла в контрнаступление и в Италии — и вскоре восстановила там имперское господство.

С осени 1848 до августа 1849 года отчаянно сопротивлялась Венгрия. Исход военной компании был неясен до тех пор, пока на венгерскую равнину по просьбе нового императора не вступили российские войска. Силы оказались слишком неравны — 13 августа венгерская армия капитулировала. Глава венгерского правительства вместе со своими генералами был расстрелян, было казнено и множество военных и гражданских чиновников Венгрии.

__________________________________

Революционная волна в Европе схлынула, и внешне все выглядело так, будто «все вернулось на круги своя». Но это было не так. Вновь вернуться к крепостному праву, к подавлению личных свобод людей оказалось невозможным. Демократизация государственного устройства, либеральные реформы из абстрактного «духа времени» превратились в настоятельные практические потребности, ради которых люди шли с оружием на смерть. И победившим монархиям в ближайшие годы пришлось делать это самим, не дожидаясь нового революционного взрыва.

Период европейских революций 1848-49 годов в итальянских городах, королевствах, герцогствах прошел необычайно бурно, но, в конце концов, все революции были разгромлены, а их нововведения (прежде всего, избранные населением парламенты) ликвидированы. В многочисленных итальянских монархиях испуг перед только что подавленными революциями оказался столь велик, что после жесточайших расправ с революционерами там ни о каких реформах — даже под собственным жестким контролем — и слышать не хотели. Главным методом управления стал полицейский произвол. Образцом такой политики стала Австрия, которая установила в итальянских провинциях своей империи жесткий военно-полицейский режим и оккупировала еще и соседние области. Неудивительно, что в самый разгар европейской промышленной революции в Италии воцарился застой.

Единственной итальянской областью, где революционные завоевания сохранились, было Сардинское королевство или Пьемонт [Сардинским королевство называлось потому, что в его состав входил остров Сардиния, но основная его территория была на северо-западе Италии со столицей в Турине.]. Его король, Виктор Эммануил II славился своей храбростью и верностью слову. Не будучи интеллектуалом, он обладал простым здравым смыслом и деловой проницательностью, во внутренней политике предпочитал либеральный курс, подчиняясь решениям парламента, а во внешней держался решительно и смело. После поражения армии Пьемонта от австрийцев в 1849 году, королю были предложены очень мягкие условия мирного договора — но при условии, что он станет абсолютным монархом и разгонит парламент. Король, однако, предпочел выплачивать огромную контрибуцию, лишь бы не нарушать слова, данного своему народу.

Рядом с королем, плохо разбиравшемся в экономике и политических хитросплетениях, появился человек, прекрасно ориентировавшийся и в том, и в другом — граф Камилло Кавур. Он стал «мотором» преобразований и руководителем внешней политики королевства, которые, в конце концов, позволили объединить вокруг Пьемонта всю Италию. Он преклонялся перед свободным общественным строем Британии и царившим там духом частной инициативы, поэтому многие его преобразования на родине были весьма похожи на английские — свобода торговли, низкие таможенные пошлины, налоги в пользу бедных слоев населения, широкое железнодорожное строительство.

Свобода предпринимательства, защищенного судебной системой, очень быстро дала плоды — в стране начался бурный экономический подъем, росла промышленность, сельское производство потеряло свой натуральный характер и заработало на рынок. Увеличился поток налогов в казну, что позволило сформировать хорошо подготовленную и многочисленную армию.

И именно Пьемонт стал центром притяжения для всех итальянских революционеров, либералов и демократов, он стал надеждой на избавление от иностранной (австрийской) власти и объединения всей Италии в единое государство.

Кавур начал сложное маневрирование в бурных, полных подводных камней, водах тогдашней европейской политики. Понимая, что его королевство не в силах соперничать с Австрией на полях сражений, он старался стать союзником Франции и Англии, надеясь на их помощь в итальянских делах. С трудом, но ему далось провести через парламент решение о посылке сардинской армии в Крым, где она получила боевое крещение в сражении на Черной речке. Благодаря этому Пьемонт стал полноправным участником Парижского конгресса (1856), подводившим итоги Восточной войны, и Кавур выступил там с яркой речью о проблемах Италии. С тех пор Пьемонт во главе со своим премьер-министром стал общепризнанным защитником общеитальянских интересов.

На сторону Сардинского королевства постепенно перешли и руководители революционных заговорщиков-республиканцев, которые после многочисленных неудач поднимаемых ими восстаний пришли к выводу, что объединение страны возможно только в союзе с либералами-монархистами — с Пьемонтом. Немалую роль сыграл переход к союзу с либералами авторитетнейшего революционера Джузеппе Гарибальди. Не отрекшийся от своих республиканских убеждений, он возглавил всеитальянскую организацию, действовавшую в целях объединения страны вокруг Сардинского королевства.

Наполеон III пытался оттеснить из Италии австрийцев и поставить страну под свой контроль. Кавур, идя с императором на союз, об этих планах знал, но надеялся, что ход событий опрокинет планы западного соседа. Он договорился с французским императором о совместной войне с Австрией в обмен на передачу ей западных франкоговорящих областей Пьемонта (Ниццы и Савойи). Поход (1859) был успешным, франко-итальянские войска, победив в нескольких сражениях, вытеснили австрийцев из Северной Италии. В городах вспыхнули восстания, изгнавшие прежних владетелей. Они получили такой размах, что Наполеон III испугался, что не сможет посадить на освободившиеся троны своих ставленников. Он тайно договорился с только что разбитым противником о возвращении к предвоенной ситуации, прекратил наступление и увел свои войска.

Кавур был в отчаянии. Близкий к самоубийству, он ушел в отставку и уехал из страны. Но пьемонтские генералы взяли под свое командование войска восставших провинций и тем самым сорвали возвращение к власти сбежавших правителей. Вернувшийся Кавур организовал там референдумы, на которых население высказалось в пользу присоединения к Пьемонту.

Весной 1860 года вспыхнуло восстание в сицилийской столице Палермо. Когда королевские войска подавили его в городе, оно перекинулось в сельские местности. И у пьемонтских революционеров возник план помочь восставшим, чтобы и Юг Италии присоединился к движению объединения страны. Согласие возглавить отряд дал знаменитый революционный командир Джузеппе Гарибальди. 1100 плохо вооруженных бойцов, родом из всех областей Италии, одетых в красные рубашки, с двух кораблей высадились на сицилийском берегу, который охраняла 25-тысячная королевская армия. В первом же яростном столкновении солдаты не выдержали штыковой атаки добровольцев, и Гарибальди с присоединившимися к нему крестьянами ворвался в Палермо. После трехдневных уличных боев гарнизон прекратил борьбу. Солдаты тысячами стали сдаваться в плен, организованное сопротивление прекратилось. Тут же сицилийские крестьяне, неудовлетворенные объявленными налоговыми послаблениями, принялись делить земли крупных землевладельцев — и гарибальдийским «краснорубашечникам» пришлось жестко, с расстрелами, подавлять деревенские бунты.

А сам Гарибальди, опередив свою армию вместе с несколькими соратниками высадился на материке и собирая по дороге добровольцев, двинулся на север — и вскоре вошел в ликующий Неаполь. Он считал, что с присоединением к Пьемонту можно повременить, а нужно идти на Рим, ликвидировать светскую власть понтифика в Папской области (отделявшей Юг Италии от Севера) и идти дальше на север — на Венецию. Эти планы очень не понравились в Пьемонте — Кавур опасался не только провозглашения в освобожденной стране республики и потери монархического объединительного центра, но и военного вмешательства Наполеона III, неизбежного при насильственном свержении папской власти.

По согласованию с французским императором пьемонтские войска спустя несколько дней после вступления Гарибальди в Неаполь стремительно оккупировали папские владения — и преградили революционной добровольческой армии путь на Рим. Просьба Гарибальди передать ему на год верховное управление Южной Италией была отклонена, изданные им декреты отменены, а его армия распущена.

На референдуме Юг страны высказался за присоединению к Пьемонту. Собравшийся в Турине общеитальянский парламент (17 марта 1861 года) объявил о создании Итальянского королевства во главе с пьемонтским королем Виктором Эммануилом II. Существовавшие в Пьемонте конституционные порядки были распространены на всю территорию нового государства.

Папа отказался признать итальянское правительство, отвергал все его предложения о примирении и слышать не хотел о том, чтобы Рим стал столицей Италии. В ответ итальянское правительство конфисковало и пустило в продажу имущество 40 тысяч католических монастырей. Однако, пока папа сохранял власть в Риме, где его охраняли введенные в город французские войска.

Гарибальди решил силой покончить с «римской проблемой» — он вновь появился в Сицилии (1862) и, переправившись на континент, снова объявил «поход на Рим». Стремясь не допустить итало-французского столкновения, итальянское правительство бросило свои войска на перехват гарибальдийцев. В первой же стычке Гарибальди был тяжело ранен и вместе со своими бойцами арестован.

В австрийских руках продолжала оставаться Венецианская область. Правительство, подавив революционную инициативу, продолжило объединение путем военно-дипломатических маневров. Оно заключило военный союз с Бисмарком против Австрии, договорившись о присоединении Венеции (1866). Потеснить австрийцев смог в горах Тироля только добровольческий корпус под командованием освобожденного из-под ареста Гарибальди, остальные же сражения на суше и на море были крайне неудачны. Тем не менее, после поражения австрийцев от пруссаков Венеция оказалась в составе объединяющейся Италии.

На следующий год Гарибальди во главе нескольких тысяч добровольцев вновь объявил «поход на Рим». На этот раз гарибальдийцам пришлось столкнуться с регулярными французскими войсками — в бою с ними отряд был разгромлен, а самого Гарибальди арестовало итальянское правительство.

А через три года разразилась франко-прусская война и французские части были, наконец, выведены из «Вечного города». После короткого боя итальянские войска вошли в Рим, который с лета 1871 года был объявлен столицей Италии. Папа, сохранивший за собой лишь Ватиканский дворец, объявил себя «вечным пленником» итальянского государства.

В 18 веке Китайская империя достигает наивысшего за всю свою историю могущества. Этот период связывают с царствованием маньчжурского императора Хунли, юношей взошедшим на престол Поднебесной в 1735 году и правившим до глубокой старости почти шестьдесят лет. Он получил строгое китайское (конфуцианское) образование и до конца своего правления лично вникал во все дела своей империи.

Без новых завоеваний и добычи начала беднеть и терять боеспособность главная опора императоров новой династии — маньчжурская армия. Император навел порядок в налогообложении китайского населения, что дало ему средства для внешней экспансии — и бросил маньчжуров, усиленных монголами и китайцами, на завоевание соседних западных территорий. Агрессии предшествовала работа его дипломатов и посланцев, которые искусно разлагали правящие верхушки соседних народов. После этого вторжения императорских войск было уже не остановить.

«Вторая волна» (после Китая) маньчжурских завоеваний дала империи Тибет, Кашгарию, Джунгарию — обширные территории (3 миллиона квадратных километров). [Объединенная территория Кашгарии и Джунгарии, населенная мусульманами-уйгурами, получила название Сыньцзян (Новая Граница).] Добыча Западных походов (1751-1759 годов) была огромна. В середине 18 века Цинская империя была самым крупным и сильным государством Восточной Азии.

Хунли ощущал себя чуть ли не повелителем всего мира. Для упрочения своего могущества он решил закрыть империю от всех идущих извне влияний. Китайским купцам не разрешалось строить большие корабли, плавать на иностранных судах, общаться с «заморскими варварами» и изучать их языки. Посещения страны иностранцами также были запрещены. Под строгий контроль государства была поставлена отправка торговых караванов. Была запрещена всякая иностранная торговля — западные купцы могли заходить только в один китайский порт, в котором им было запрещено селиться в городской черте, им также было запрещено изучать китайский язык, а китайцев, которые пробовали их ему учить, казнили. Китайцам было запрещено даже переселяться на прибрежные острова.

Хунли всерьез взялся за идеологическое обеспечение маньчжурской власти. Крамольными стали не только нападки на цинский режим, но и любые критические высказывания о некитайских династиях в прошлом, запрещено было упоминать о борьбе китайцев с чужеземными завоевателями и защите границ от кочевников, запрещено было даже упоминать авторов, у которых можно было найти подобные высказывания. За десять лет (с 1774 по 1784 годы) было запрещено 2,3 тысяч книг, книги публично сжигались на кострах. Эти книги люди должны были сдавать государству под страхом смертной казни. Составлялись огромные списки книг, не подлежащих сожжению, но официально признанных «не заслуживающими внимания» — их не рекомендовано было ни переиздавать, ни изучать, ни использовать в преподавании.

Система чиновничьих экзаменов, столетиями формировавшая образованный слой китайского общества, сохранялась, но она начала разлагаться изнутри. Требования к чиновникам досконально разбираться в вопросах их непосредственной работы были забыты. Экзамены стали превращаться в чисто формальные словесные упражнения на темы, никак не связанные с реальной жизнью. Многолетняя подготовка к экзаменам уступала дорогу поискам протекций и взяткам экзаменаторам. Широко распространялась покупка без экзаменов ученых степеней, открывавших дорогу к управленческой карьере (к середине 18 века уже четверть уездных начальников свои ученые степени просто купили).

Как ядовитый цветок на загнивающем дереве, начала расцветать коррупция, причем в масштабах, в Китае дотоле невиданных. Символом ее стал приближенный богдыхана, его многолетний любимец Хэшень. Юношей в охране этот маньчжур понравился императору, и он приблизил его к себе, начал давать ему одну доходную должность за другой, а когда тот женил своего сына на дочери богдыхана, стал поистине всесилен. Невероятная алчность Хэшеня и клана его родственников и приближенных, казалось, не знала границ — они торговали должностями и учеными степенями, брали огромные взятки, расхищали казну и подарки императору. К концу правления Хунли стоимость всего имущества его любимца равнялась доходу государства за восемь лет. Чиновничество, как могло, подражало этому фавориту — традиционный, веками налаживаемый ход государственных дел трещал по всем швам.

В 1792 году посла Великобритании, приехавшего договориться об открытии нескольких портов для английских купцов не допустили до аудиенции у императора — его приняли как посла далёкого и маленького «варварского» государства, очередного данника богдыхана, а его подарки были восприняты, как преподношение дани. Как и посланники других европейских монархов до него, английский представитель отказался исполнить унизительный обряд тройного коленопреклонения с земным поклоном — и вернулся в Европу ни с чем…

ЭКСПАНСИЯ — целенаправленное и упорное расширение своего влияния.

В мировой политике это не обязательно захват и присоединение новых территорий (хотя и это тоже, разумеется). Страна, осуществляющая свои экспансионистские планы в каком‑то регионе, чаще всего строит туда удобные для себя дороги, размещает вблизи его границ свои войска, её военные корабли маячат у его берегов. Она засылает туда массу своих шпионов, военных и экономических советников, пропагандирует там свой образ жизни, подкупает местных политиков и руководителей, добивается для себя преимуществ в торговле, в разработке местного сырья. В конце концов, страны этого региона, оставаясь формально независимыми, вынуждены полностью подчинять свою политику государству—экспансионисту — они попадают в его СФЕРУ ВЛИЯНИЯ.

Из семьи вологодских помещиков. После учебы в столице познакомился с кружком петербургских поэтов, и сам стал пробовать писать. Потом (1809) записался в армию, воевал (наполеоновские войны), был ранен, вновь воевал. В 1813 году — снова в армии, дошел с ней до Парижа.

О том, каков он был человек, лучше всего говорит его поэзия. Она «дышит каким-то упоеньем роскоши, юности и наслаждения — слог так и трепещет, так и льётся, гармония очаровательна», «что за чудотворец этот Батюшков», — писал о ней молодой Пушкин.

Но постепенно усиливалась страшная душевная болезнь, убившая его мать; о том, что умопомешательство носит наследственный характер, и о том, что ему предстоит, Батюшков знал. Он знал, что означают периодически накатывавшие на него приступы болезненной впечатлительности и депрессии… В 1822 году он написал свое последнее стихотворение — «Завещание Мельхиседека». После нескольких покушений на самоубийство, его начали лечить, но без особого успеха. Приехавший к больному Пушкин написал тогда свое страшное стихотворение «Не дай мне Бог сойти с ума, нет, лучше посох и сума…» Батюшков прожил в Вологде под врачебным присмотром еще два десятка лет и умер от тифа в 1855 году.

***

Что скажу тебе, прекрасная,

Что скажу в моем послании?

Ты велишь писать, Филиса, мне,

Как живу я в тихой хижине,

Как я строю замки в воздухе,

Как ловлю руками счастие.

Ты велишь — и повинуюся.

Ветер воет всюду в комнате

И свистит в моих окончинах,

Стулья, книги — всё разбросано:

Тут Вольтер лежит на Библии,

Календарь на философии.

У дверей моих мяучит кот,

А у ног собака верная

На него глядит с досадою.

Посторонний, кто взойдет ко мне,

Верно скажет: «Фебом проклятый,

Здесь живет поэт в унынии».

Правда, что воображение

Убирает всё рукой своей,

Сыплет розаны на терние,

И поэт с душой спокойною

Веселее Креза с золотом.

Независимость любезную

Потерять на цепь золочену!..

Я счастлив в моей беспечности,

Презираю гордость глупую,

Не хочу кумиру кланяться

С кучей глупых обожателей.

Пусть змиею изгибаются

Твари подлые, презренные,

Пусть слова его оракулом

Чтут невежды и со трепетом

Мановенья ждут руки его!

Как пылинка вихрем поднята,

Как пылинка вихрем брошена,

Так и счастье наше чудное

То поднимет, то опустит вдруг.

Часто бегал за фортуною

И держал ее в руках моих:

Чародейка ускользнула тут

И оставила колючий терн.

Славу, почести мы призраком

Называем, если нет у нас;

Но найдем — прощай, мечтание!

Чашу с ними пьем забвения

(Суета всегда прелестна нам),

И мудрец забудет мудрость всю.

Что же делать нам?.. Бранить людей?..

Нет, найти святое дружество,

Жить покойно в мирной хижине;

Нелюдим пусть ненавидит нас:

Он несчастлив — не завидую.

Страх и ужас на лице его,

Ходит он с главой потупленной,

И спокойствие бежит его!

Нежно дружество с улыбкою

Не согреет сердца хладного,

И слеза его должна упасть,

Не отертая любовию!

Посмотри, Дамон как мудрствует:

Он находит зло единое.

«Добродетель, — говорит Дамон, —

Добродетель — суета одна,

Добродетель — призрак слабых душ.

Предрассудок в мире царствует,

Людям всем он ослепил глаза».

Он недолго будет думать так,

Хладна смерть к нему приближится:

Он увидит заблуждение,

Он увидит. Совесть страшная

Прилетит к нему тут с зеркалом;

Волоса ее растрепаны,

На глазах ее отчаянье,

А в устах — упреки, жалобы.

Полно! Бросим лучше дале взгляд.

Посмотри, как здесь беспечная

В скуке дни влечет Аталия.

День настанет — нарумянится,

Раза три зевнет — оденется.

«Ах!.. зачем так время медленно!» —

Скажет тут в душе беспечная,

Скажет с вздохом и заснет еще!

Бурун ищет удовольствия,

Ездит, скачет… увы! — нет его!

Оно там, где Лиза нежная

Скромно, мило улыбается?..

Он приходит к ней — но нет его!..

Скучной Лиза ему кажется.

Так в театре, где комедия

Нас смешит и научает вдруг?

Но и там, к несчастью, нет его!

Так на бале?.. Не найдешь его:

Оно в сердце должно жить у нас…

Сколько в час один бумаги я

Исписал к тебе, любезная!

Всё затем, чтоб доказать тебе,

Что спокойствие есть счастие,

Совесть чистая — сокровище,

Вольность, вольность — дар святых небес.

Но уж солнце закатилося,

Мрак и тени сходят на землю,

Красный месяц с свода ясного

Тихо льет свой луч серебряный,

Тихо льет, но черно облако

Помрачает светлый луч луны,

Как печальны вспоминания

Помрачают нас в веселый час.

В тишине я ночи лунныя

Как люблю с тобой беседовать!

Как приятно мне в молчании

Вспоминать мечты прошедшие!

Мы надеждою живем, мой друг,

И мечтой одной питаемся.

Вы, богини моей юности,

Будьте, будьте навсегда со мной!

Так, Филиса моя милая,

Так теперь, мой друг, я думаю.

Я счастлив — моим спокойствием,

Я счастлив — твоею дружбою…

***

Помнишь ли, мой друг бесценный!

Как с амурами тишком,

Мраком ночи окруженный,

Я к тебе прокрался в дом?

Помнишь ли, о друг мой нежный!

Как дрожащая рука

От победы неизбежной

Защищалась — но слегка?

Слышен шум! — ты испугалась!

Свет блеснул и вмиг погас;

Ты к груди моей прижалась,

Чуть дыша… блаженный час!

Ты пугалась — я смеялся.

«Нам ли ведать, Хлоя, страх!

Гименей за всё ручался,

И амуры на часах.

Всё в безмолвии глубоком,

Всё почило сладким сном!

Дремлет Аргус томным оком

Под Морфеевым крылом!»

Рано утренние розы

Запылали в небесах…

Но любви бесценны слезы,

Но улыбка на устах,

Томно персей волнованье

Под прозрачным полотном —

Молча новое свиданье

Обещали вечерком.

Если б Зевсова десница

Мне вручила ночь и день, —

Поздно б юная денница

Прогоняла черну тень!

Поздно б солнце выходило

На восточное крыльцо:

Чуть блеснуло б и сокрыло

За лес рдяное лицо;

Долго б тени пролежали

Влажной ночи на полях;

Долго б смертные вкушали

Сладострастие в мечтах.

Дружбе дам я час единой,

Вакху час и сну другой.

Остальною ж половиной

Поделюсь, мой друг, с тобой!

СУДЬБА ОДИССЕЯ

Средь ужасов земли и ужасов морей

Блуждая, бедствуя, искал своей Итаки

Богобоязненный страдалец Одиссей;

Стопой бестрепетной сходил Аида в мраки;

Харибды яростной, подводной Сциллы стон

Не потрясли души высокой.

Казалось, победил терпеньем рок жестокой

И чашу горести до капли выпил он;

Казалось, небеса карать его устали

И тихо сонного домчали

До милых родины давно желанных скал.

Проснулся он: и что ж? Отчизны не познал.

ВАКХАНКА

Все на праздник Эригоны

Жрицы Вакховы текли;

Ветры с шумом разнесли

Громкий вой их, плеск и стоны.

В чаще дикой и глухой

Нимфа юная отстала;

Я за ней — она бежала

Легче серны молодой.

Эвры волосы взвивали,

Перевитые плющом;

Нагло ризы поднимали

И свивали их клубком.

Стройный стан, кругом обвитый

Хмеля желтого венцом,

И пылающи ланиты

Розы ярким багрецом,

И уста, в которых тает

Пурпуровый виноград, —

Всё в неистовой прельщает!

В сердце льет огонь и яд!

Я за ней… она бежала

Легче серны молодой;

Я настиг — она упала!

И тимпан под головой!

Жрицы Вакховы промчались

С громким воплем мимо нас;

И по роще раздавались

Эвоэ! и неги глас!

***

Свершилось: Никагор и пламенный Эрот

За чашей Вакховой Аглаю победили…

О, радость! Здесь они сей пояс разрешили,

Стыдливости девической оплот.

Вы видите: кругом рассеяны небрежно

Одежды пышные надменной красоты;

Покровы легкие из дымки белоснежной,

И обувь стройная, и свежие цветы:

Здесь всё — развалины роскошного убора,

Свидетели любви и счастья Никагора!

***

Ты знаешь, что изрек,

Прощаясь с жизнию, седой Мельхиседек?

Рабом родится человек,

Рабом в могилу ляжет,

И смерть ему едва ли скажет,

Зачем он шел долиной чудной слез,

Страдал, рыдал, терпел, исчез.

Сын провинциального помещика и пленной турчанки, которому дали фамилию домашнего учителя — Жуковский. Воспитывался в Благородном пансионе при Московском университете, где подростком организовал свой первый литературный кружок. Был замечен Карамзиным и введен в круг поэтов. Стал известен своими вольными переводами европейских поэтов. Во время Отечественной войны вступил в ополчение и в военном лагере, сторожившем Наполеона, написал своего знаменитого «Певца в стане русских воинов», которое в тысячах списков распространилось в армии. Написал текст первого российского гимна. Его назначили воспитателем наследника престола (будущего императора Александра II), с которым он объехал всю Россию и Европу. Последние 12 лет прожил за границей и умер в 1851 году в немецком Баден-Бадене.

ПУШКИН

Он лежал без движенья, как будто по тяжкой работе

Руки свои опустив. Голову тихо склоня,

Долго стоял я над ним, один, смотря со вниманьем

Мертвому прямо в глаза; были закрыты глаза,

Было лицо его мне так знакомо, и было заметно,

Что выражалось на нем, — в жизни такого

Мы не видали на этом лице. Не горел вдохновенья

Пламень на нем; не сиял острый ум;

Нет! Но какою-то мыслью, глубокой, высокою мыслью

Было объято оно: мнилося мне, что ему

В этот миг предстояло как будто какое виденье,

Что-то сбывалось над ним, и спросить мне хотелось: что видишь?

НОЧНОЙ СМОТР

В двенадцать часов по ночам

Из гроба встает барабанщик;

И ходит он взад и вперед,

И бьет он проворно тревогу.

И в темных гробах барабан

Могучую будит пехоту:

Встают молодцы егеря,

Встают старики гренадеры,

Встают из-под русских снегов,

С роскошных полей италийских,

Встают с африканских степей,

С горючих песков Палестины.

В двенадцать часов по ночам

Выходит трубач из могилы;

И скачет он взад и вперед,

И громко трубит он тревогу.

И в темных могилах труба

Могучую конницу будит:

Седые гусары встают,

Встают усачи кирасиры;

И с севера, с юга летят,

С востока и с запада мчатся

На легких воздушных конях

Один за другим эскадроны.

В двенадцать часов по ночам

Из гроба встает полководец;

На нем сверх мундира сюртук;

Он с маленькой шляпой и шпагой;

На старом коне боевом

Он медленно едет по фрунту:

И маршалы едут за ним,

И едут за ним адъютанты;

И армия честь отдает.

Становится он перед нею;

И с музыкой мимо его

Проходят полки за полками.

И всех генералов своих

Потом он в кружок собирает,

И ближнему на ухо сам

Он шепчет пароль свой и лозунг;

И армии всей отдают

Они тот пароль и тот лозунг:

И Франция — тот их пароль,

Тот лозунг — Святая Елена.

Так к старым солдатам своим

На смотр генеральный из гроба

В двенадцать часов по ночам

Встает император усопший.

РОССЕТ-СМИРНОВОЙ

Милостивая государыня Александра Иосифовна!

Честь имею препроводить с моим человеком,

Федором, к вашему превосходительству данную вами

Книгу мне для прочтенья, записки французской известной

Вам герцогини Абрантес. Признаться, прекрасная книжка!

Дело, однако, идет не об этом. Эту прекрасную книжку

Я спешу возвратить вам по двум причинам: во-первых,

Я уж ее прочитал; во-вторых, столь несчастно навлекши

Гнев на себя ваш своим непристойным вчера поведеньем,

Я не дерзаю более думать, чтоб было возможно

Мне, греховоднику, ваши удерживать книги. Прошу вас,

Именем дружбы, прислать мне, сделать

Милость мне, недостойному псу, и сказать мне, прошла ли

Ваша холера и что мне, собаке, свиной образине,

Надобно делать, чтоб грех свой проклятый загладить и снова

Милость вашу к себе заслужить? О царь мой небесный!

Я на все решиться готов! Прикажете ль — кожу

Дам содрать с своего благородного тела, чтоб сшить вам

Дюжину теплых калошей, дабы, гуляя по травке,

Ножек своих замочить не могли вы? Прикажете ль — уши

Дам отрезать себе, чтоб, в летнее время хлопушкой

Вам усердно служа, колотили они дерзновенных

Мух, досаждающих вам, недоступной, своею любовью

К вашему смуглому личику? Должно, однако, признаться:

Если я виноват, то не правы и вы. Согласитесь

Сами, было ль за что вам вчера всколыхаться, подобно

Бурному Черному морю? И сколько слов оскорбительных с ваших

Уст, размалеванных богом любви, смертоносной картечью

Прямо на сердце мое налетело! И очи ваши, как русские пушки,

Страшно палили, и я, как мятежный поляк, был из вашей,

Мне благосклонной доныне, обители выгнан! Скажите ж,

Долго ль изгнанье продлится?.. Мне сон привиделся чудный!

Мне показалось, будто сам дьявол (чтоб черт его по́брал)

В лапы меня ухватил, да и в рот, да и начал, как репу,

Грызть и жевать — изжевал, да и плюнул. Что же случилось?

Только что выплюнул дьявол меня — беда миновалась,

Стал по-прежнему я Василий Андреич Жуковский,

Вместо дьявола был предо мной дьяволенок небесный…

Пользуюсь случаем сим, чтоб опять изъявить перед вами

Чувства глубокой, сердечной преда́нности, с коей пребуду

Вечно вашим покорным слугою, Василий Жуковский.

***

Был у меня товарищ,

Уж прямо брат родной.

Ударили тревогу,

С ним дружным шагом, в ногу

Пошли мы в жаркий бой.

Вдруг свистнула картеча…

Кого из нас двоих?

Меня промчалось мимо;

А он… лежит, родимый,

В крови у ног моих.

Пожать мне хочет руку…

Нельзя, кладу заряд.

В той жизни, друг, сочтемся;

И там, когда сойдемся,

Ты будь мне верный брат.

РЫЦАРСКИЙ ТУРНИР

Сто красавиц светлооких

Председали на турнире.

Все — цветочки полевые;

А моя одна как роза.

На нее глядел я смело,

Как орел глядит на солнце.

Как от щек моих горячих

Разгоралося забрало!

Как рвалось пробиться сердце

Сквозь тяжелый, твердый панцирь!

Светлых взоров тихий пламень

Стал душе моей пожаром;

Сладкошепчущие речи

Стали сердцу бурным вихрем;

И она — младое утро —

Стала мне грозой могучей;

Я помчался, я ударил —

И ничто не устояло.

***

Теснятся все к тебе во храм,

И все с коленопреклоненьем

Тебе приносят фимиам,

Тебя гремящим славят пеньем;

Я одинок в углу стою,

Как жизнью, полон я тобою,

И жертву тайную мою

Я приношу тебе душою.

ПИСЬМО К ***

Я сам, мой друг, не понимаю,

Как можно редко так писать

К друзьям, которых обожаю,

Которым все бы рад отдать!..

Подруга детских лет, с тобою

Бываю сердцем завсегда

И говорить люблю мечтою…

Но говорить пером — беда!

День почтовой есть день мученья!

Для моего воображенья

Враги чернильница с пером!

Сидеть согнувшись за столом

И, чтоб открыть души движенья,

Перо в чернилы помакать,

Написанное ж засыпать

Скорей песком для сбереженья —

Все это, признаюсь, мне ад!

Что ясно выражает взгляд

Иль голоса простые звуки,

То на бумаге, невпопад,

Для услаждения разлуки,

Должны в определенный день

Мы выражать пером!.. А лень,

А мрачное расположенье,

А сердца тяжкое стесненье

Всегда ль дают свободу нам

То мертвым поверять строкам,

Что в глубине души таится?

Неволи мысль моя страшится:

Я автор — но писать ленив!

Зато всегда, всегда болтлив,

Когда твои воображаю

Столь драгоценные черты

И сам себе изображаю,

Сколь нежно мной любима ты!

Всегда, всегда разгорячаешь

Ты пламенной своей душой

И сердце и рассудок мой!

О, сколь ты даром обладаешь

Быть милой для твоих друзей!

Когда письмо твое читаю,

Себя я лучшим ощущаю,

Довольней участью своей,

И будущих картина дней

Передо мной животворится,

И хоть на миг единый мнится,

Что в жизни все имею я:

Любовь друзей — судьба моя.

Храни, о друг мой неизменный,

Сей для меня залог священный!

Пиши — когда же долго нет

Письма от твоего поэта,

Все верь, что друг тебе поэт, —

И жди с терпением ответа!

ЛЕСНОЙ ЦАРЬ (Гёте — Жуковский) Кто скачет, кто мчится под хладною мглой? Ездок запоздалый, с ним сын молодой. К отцу, весь издрогнув, малютка приник; Обняв, его держит и греет старик. «Дитя, что ко мне ты так робко прильнул?» — «Родимый, лесной царь в глаза мне сверкнул: Он в темной короне, с густой бородой». — «О нет, то белеет туман над водой». «Дитя, оглянися; младенец, ко мне; Веселого много в моей стороне: Цветы бирюзовы, жемчужны струи; Из золота слиты чертоги мои». «Родимый, лесной царь со мной говорит: Он золото, перлы и радость сулит». — «О нет, мой младенец, ослышался ты: То ветер, проснувшись, колыхнул листы». «Ко мне, мой младенец; в дуброве моей Узнаешь прекрасных моих дочерей: При месяце будут играть и летать, Играя, летая, тебя усыплять». «Родимый, лесной царь созвал дочерей: Мне, вижу, кивают из темных ветвей». — «О нет, все спокойно в ночной глубине: То ветлы седые стоят в стороне». «Дитя, я пленился твоей красотой: Неволей иль волей, а будешь ты мой». — «Родимый, лесной царь нас хочет догнать; Уж вот он: мне душно, мне тяжко дышать». Ездок оробелый не скачет, летит; Младенец тоскует, младенец кричит; Ездок погоняет, ездок доскакал… В руках его мертвый младенец лежал.