1808 — 1873

Он был племянником Наполеона Бонапарта, детство провел при его блестящем дворе, где впитал благоговейное преклонение перед императором. После разгрома Наполеона мать, накопившая к тому времени значительное состояние и изгнанная из Франции, поселилась со своими двумя сыновьями в швейцарском замке.

Явно подражая великому дяде, Луи-Наполеон вступил в швейцарскую армию артиллерийским офицером. Но авантюрный характер братьев проявился рано — они увлеклись очередным заговором итальянских революционеров и в 1831 году отправились вместе с ними освобождать Рим от власти папы. Поход был неудачным, Луи-Наполеону едва удалось спастись, его старший брат в этом походе умер.

А через год из Вены пришла весть о смерти сына Наполеона. Так двадцатичетырехлетний юноша Луи Наполеон стал наследником и продолжателем императорского рода Бонапартов. Отныне он жил одной мечтой — вернуть наполеоновскую империю, возродить мощь и славу Франции.

«Если бы Рейн, был морем, если бы добродетель была единственным стимулом человеческой деятельности, если бы лишь заслуги прокладывали путь к власти, я бы стремился к республике», — писал в это время Луи-Наполеон, объясняя, почему он стремится к возрождению империи. «Или народ управляется по воле одного, или один управляет по воле народа. В первом случае это — деспотизм, во втором — свобода».

В 1836 году он предпринял безрассудную и романтическую попытку захватить власть во Франции. Вновь, подражая дяде времен его «Ста дней», Луи-Наполеон перешел границу в районе Страсбурга и явился в казармы одного из полков в «наполеоновской» треуголке в окружении своих немногочисленных сторонников, которые несли за ним штандарт с имперским орлом. Заранее распропагандированные своим полковником солдаты приветствовали его возгласами «Да здравствует император!», но когда он точно так же вошел в казармы соседнего полка, то был немедленно арестован. Король Луи-Филипп ограничился высылкой смутьяна в Америку.

Луи-Наполеон пробыл в Америке недолго и начал готовить новый заговор, на этот раз из Англии. Удобным ему показался момент, когда королевское правительство перенесло прах Наполеона Бонапарта с острова св. Елены в Париж, чем подстегнуло ностальгические чувства во Франции. Луи-Наполеон нанял пароход и высадился на французском берегу Ла-Манша. На этот раз вместе с треуголкой и знаками императорской власти у него был прирученный орел, который по сигналу должен был парить над головой «императора». Но до орла дело не дошло, поскольку все кончилось почти мгновенно — Луи-Наполеона арестовали вновь.

На этот раз избежать тюрьмы не удалось — суд приговорил претендента на престол к пожизненному заключению. Пребывание в тюрьме старинного замка в провинции было весьма комфортным. Здесь Луи-Наполеон основательно пополнил свое весьма несистематическое образование, много читал, писал статьи в газеты, принимал друзей, которых с каждым годом становилось все больше. Просидев таким образом шесть лет, Луи-Наполеон сумел выбраться из своей тюрьмы с доской на плече под видом строительного рабочего — и бежал в Англию.

А еще через два года в Англию через Ла-Манш перебрался и свергнутый революцией Луи-Филипп. А Луи-Наполеон кинулся в обратном направлении — в круговерть бурных событий на родине. Временное правительство попыталось не пустить его в столицу, но ради одного своего имени избранный сразу от нескольких департаментов, Луи-Наполеон явился в Париж в качестве депутата Учредительного собрания.

На выборах президента новой республики он выставил свою кандидатуру. Он уверял всех, что является искренним и горячим республиканцем, а по остальным вопросам говорил «в общем и целом», обещая всем и всё. Все ждали борьбы между участниками революционных событий, но совершенно неожиданно буквально вся провинция проголосовала за человека, носившего громкое имя — сорокалетний Луи-Наполеон был избран президентом страны огромным большинством голосов (75%).

Подготовка к государственному перевороту началась чуть ли не сразу после избрания. Под громкие обещания президента свято блюсти республиканскую конституцию из армии увольнялись офицеры и генералы, которые не проявляли должного благоговения перед именем Наполеона и склонности возвращаться к императорской власти. Весной 1852 года ему надо было покинуть президентское кресло, но такое будущее Луи-Наполеона не устраивало. 2 декабря 1851 года верные ему войска заняли ключевые пункты столицы, депутатов Законодательного собрания арестовали, а попытки вооруженного сопротивления были беспощадно подавлены. Этот государственный переворот президента был поддержан подавляющим большинством французов, которые на общенациональном плебисците высказались за империю с наследственным монархом из рода Бонапартов. Луи-Наполеон был провозглашен императором под именем Наполеона III.

Газеты и журналы были поставлены под жесткую государственную цензуру, суды стали инструментами исполнительной власти, а на выборах всех уровней начал широко применяться «административный ресурс».

Сбылись самые безумные мечты молодости Луи-Наполеона — он император Франции! Но скоро выяснилось, что император-племянник не обладает ни военным гением, ни административными талантами своего великого дяди. Выдающийся деятель того времени, германский канцлер Бисмарк назвал его «крупной бездарностью». И, хотя европейские монархи признали его императором, они сохранили отношение к нему, как к выскочке — его попытки породниться с одним из королевских дворов Европы окончились безрезультатно. Тогда Луи-Наполеон женился на «обыкновенной» испанской графине, но первой красавице и законодательнице мод тогдашнего аристократического общества. Сын от этого брака должен был стать наследником его империи.

Судьба продолжала быть к французскому императору благосклонной. Его удачная война с Австрией в ее итальянских владениях, давшая Франции приращение Ниццей и Савойей, вывела страну в число европейских лидеров. Успешная Крымская война против Российской империи, участие в «опиумных» войнах в Китае еще более упрочили авторитет Луи Наполеона.

Но в 1861 году император ввязался в довольно бессмысленную авантюру по установлению порядка в Мексике. Сотрясаемая непрерывными гражданскими войнами, страна отказалась платить по внешним долгам. Сначала наказать Мексику вызвались также англичане и испанцы, но, познакомившись с мексиканскими реалиями, быстро отказались от своих планов. Французы же, перебросив через океан больше 30 тысяч солдат, заняли главные города, со всех сторон окруженные партизанской вольницей, провозгласили Мексику империей и привезли туда из Старого света императора — австрийского принца Максимилиана. Но через пять лет, в 1866 году, под давлением закончивших свою гражданскую войну США эти войска пришлось из Мексики эвакуировать. «Империя» французского ставленника просуществовала после этого лишь несколько месяцев — мексиканцы восстановили республику, а Максимилиана расстреляли.

Стал слышнее ропот тех, кто составлял основу империи Луи-Наполеона, выборы в Законодательное собрание дали перевес либералам, пришлось пообещать изменения конституции, делавшие правительство ответственным перед парламентом, смягчить цензурные ограничения для газет и журналов.

Для восстановления «порядка» во Франции нужна была война — на этот раз эффектная, победоносная. Объектом для такой войны, по мнению французского императора, была Пруссия, объединявшая германские земли и только что разгромившая Австрийскую империю. Уверенный в мощи своих войск Луи-Наполеон сам повел армию к границе — и в генеральном сражении потерпел такой страшный, абсолютный, позорный разгром, что само название крепости, в которой были окружены и капитулировали остатки французских войск, стало во всех европейских языках синонимом полного поражения — Седан.

Сам главнокомандующий сдался в плен, и дальнейшая судьба страны, отныне и навсегда ставшей республикой, его больше не касалась. Низложенного императора пруссаки препроводили в один из королевских замков, в котором он много-много лет тому назад, в детстве, не раз бывал. А точку в его судьбе поставила через полгода высылка Луи-Наполеона в Англию. Через два года он умер после неудачной хирургической операции.

Его сын, Наполеон Эжен, вступил в британскую армию, отправился воевать в Южную Африку и погиб там в стычке с зулусами. На этом род Бонапартов окончательно пресекся, чтобы больше не возродиться.

Французский король Карл Х с трудом переносил необходимость уживаться с парламентом, но, тем не менее, вынужден был придерживаться конституции. Депутаты парламента, наученные сравнительно недавним горьким опытом революции, со своей стороны, старались «не раскачивать лодку». Но в конце июля 1930 года этому хрупкому равновесию пришел конец.

Король подписал указы, грубо попирающие конституционные принципы, на которых до тех пор держалось государство. Указы распускали парламент, и на следующих выборах голосовать могли только землевладельцы, а кроме того, вводилась предварительная цензура на всю печатную продукцию. Восстанавливать земельную аристократию в качестве единственного правящего класса в эпоху разворачивающейся индустриализации страны, затыкать всем рот, в то время, как, от выборов к выборам, состав парламента становился все либеральнее — это было чистой воды безумие. И в Париже полыхнуло…

Как только стало известно о содержании королевских указов, парижане начали строить баррикады, через день на сторону восставших стали переходить солдаты столичного гарнизона, а на четвертый день все было кончено — король отрекся, его премьер-министра, автора проекта государственного переворота, попытавшегося сбежать под видом лакея, поймали и посадили в тюрьму.

Новым королем был объявлен единственный из Бурбонов, поддержавший революцию 1789 года и даже вступивший тогда в ультралевый клуб якобинцев — Луи-Филипп Орлеанский.

Он и впрямь оказался под стать наступившей эпохе с ее главным лозунгом «enrichissez-vous!» («обогащайтесь!»). Эти слова принадлежали премьер-министру правительства Луи-Филиппа, обратившегося к народу Франции: «Теперь, используйте эти права, предоставленные вам правительством: укрепляйте свои институты, просвещайтесь! обогащайтесь! улучшайте моральные и материальные условия в нашей Франции». Храбрый на войне, но войны не любивший, скуповатый, но любивший проводить приемы, на которые приглашались парижские буржуа, примерный семьянин, рачительный распорядитель своей собственности, многократно ее умноживший и никогда не путавший ее с государственной, человек, безусловно, честный, но ничего не делавший, чтобы бороться с растущими вокруг него коррупцией и темными махинациями.

За 18 лет правления «короля-гражданина» в стране произошли заметные перемены — были построены крупные железные дороги и каналы, резко увеличилось производство как в городе, так и в деревне, стали широко применяться паровые машины, расширилось народное образование, в системе которого были запрещены телесные наказания — во Франции произошла промышленная революция.

ГРАЖДАНСКИЕ (ЛИЧНЫЕ) ПРАВА — права, которые никем не даруются, с которыми человек рождается, вне зависимости от пола, национальности, вероисповедания, гражданства и т. д. Права эти следующие:

— неприкосновенность личности. Человек не может быть произвольно, по чьему бы то ни было хотению или или с какой бы то ни было практической полезной целью, лишен свободы;

— наказуемость только по суду. Никакой человек не может быть каким бы то ни было образом наказан, как только по решению суда;

— неприкосновенность жилища. Никакое частное лицо, как и государственный служащий, не может вторгнуться в жилище человека (“мой дом — моя крепость”);

— свобода передвижения, выбора места пребывания и жительства;

— неприкосновенность переписки. Никто не имеет права совать нос в письма одного человека к другому, если он не является адресатом;

— запрет принудительного труда. Никто не имеет права заставлять человека работать под угрозой наказания;

— неприкосновенность собственности. Никто не может быть лишен возможности свободно распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Перечисленные права могут быть отменены лишь в чрезвычайных случаях по решениям судов согласно законам государства.

1781-1848

Железные дороги не только решили чисто технологическую проблему сухопутного перемещения огромных масс грузов и людей и широко распахнули ворота экономическому развитию, но и вызывали настоящий переворот в сознании миллионов людей всех стран, где они только ни появлялись. И тот, кого называют «отцом железной дороги», заслужил и памятник при жизни, и свой портрет на банкнотах и — нашу благодарную память.

Джордж Стефенсон родился в маленькой, нищей шахтерской деревушке под Ньюкаслом. Мало сказать, что он, вынужденный работать с раннего детства, не был образован – он и читать/писать-то научился только лет в 18. Пределом его честолюбивых мечтаний была должность надсмотрщика над паровым насосом, откачивающим грунтовые воды из шахты. И уже в семнадцать смышленый паренек мечту свою осуществил – он встал «при машине»!

Оказалось, что Джордж был изобретателем – есть такая редкая порода людей. Он все время пытался усовершенствовать свою машину, но выпрошенные у инженера ее чертежи остались для него совершенно непонятными. И он понял – надо учиться, учиться во что бы то ни стало, как бы тяжко ни приходилось. После каждой двенадцати-четырнадцатичасовой смены он шел в соседнюю деревню, где объявился школьный учитель. Прошла зима — и тот уже ничего больше не мог дать своему необычному ученику. Теперь, умея читать и писать и ознакомившись с начатками арифметики, молодой грамотей мог идти дальше уже путем самообразования.

Но нужные ему книги – денег стоят, и Джордж принялся подрабатывать сапожным ремеслом. И вот однажды ему в починку принесли такие крохотные башмачки, что мастер не выдержал и пошел сам отдавать свою работу. Юная «золушка» оказалась прелестной девушкой, работницей с соседней фермы. Так они и познакомились – а там и обвенчались. Они оказались чудесной парой, и вскоре у них появился сын – Роберт. Но через несколько лет Фанни, его подруга и истинный ангел-хранитель, внезапно и скоропостижно умерла. Горю Джорджа не было предела, он погрузился в глубокую депрессию и впервые бросил все свои дела…

Шахтное начальство заметило техническую «жилку» рабочего парня и его стали приставлять к самым разным механизмам – вскоре Джорджу для ремонта, сборки-разборки машин не нужно было звать инженера. Он уже пробовал давать инженерам советы как лучше обустроить механизмы – его не слушали, его высокомерно третировали, пока не выяснялось, что безвестный «работяга» всегда был прав. Слава о талантливом механике разносилась все шире, и к нему стали обращаться хозяева шахт со всей округи – наладить, отремонтировать, дать совет. Джордж мог уже не думать о хлебе насущном на каждый день.

Судьба послала Стефенсону учителя и товарища по самообразованию в виде одного соседнего фермера, Джона Вигама, который случайно оказался человеком, знакомым с физикой, химией и некоторыми отраслями математики. Друзья все свободное время проводили вместе, производя физические и химические опыты, трудясь над решением математических задач и строя модели разных машин. Оба абсолютные трезвенники, избегавшие всяких шумных собраний и увеселений, Стефенсон и Вигам внушали глубокое уважение окружающим их горнорабочим, на которых особенно сильное впечатление производили разного рода опыты, производившиеся друзьями иногда в присутствии публики.

Подрос Роберт, и Джордж решил дать ему лучшее в окрестностях образование – он купил ему осла и тот каждый день начал ездить в школу в Ньюкасл. А потом они оба обсуждали все, чему сын научился за этот день в школе. Так Джордж получил то систематическое образование, которого он лишен был в юности. Здесь не было и не могло быть какого-то «конфликта поколений» — на Роберта сильное впечатление производила страсть отца к знаниям, его трудолюбие и рвение к ученью. В свою очередь, Джордж, заметив в сыне склонность к механике, сам преподал ему основы этой науки. Позднее Роберт, став уже знаменитым инженером, говорил, что он приобрел от отца гораздо больше сведений по механике, нежели в инженерной школе, в которую поступил, окончив курс ньюкаслской школы.

И тут случай привел Стефенсона к первому его «настоящему» изобретению. В шахте загорелся метан, рабочие были в панике – если бы под землей рвануло, никто бы не уцелел. Джордж бросился вниз и приказал не бежать наверх, а заложить камнями вход в горящий штрек – лишенный воздуха, огонь погас. Через некоторое время после того случая Стефенсон принес в загазованную шахту лампу собственного изготовления, пламя которой было изолировано от окружающего воздуха. Никто не пошел вслед за ним в смертоносный штрек. Когда он вошел туда с зажженной лампой, пламя в ней вдруг ярко вспыхнуло – и затем продолжало гореть ровно и спокойно…

Но главное дело его жизни ждало его впереди – Стефенсон занялся перемещением грузов по рельсам. Рельсы-то уже были во многих шахтах, деревянные, а то и чугунные, по ним возили вагонетки лошади. Но уже была паровая машина, хотя попытки приспособить ее на локомотив постоянно проваливались. И Стефенсон решил эту задачу! Его первый паровоз был тяжел и неуклюж, двигался медленно, работал малопроизводительно, но это было лучше, чем все бывшее до него. На втором локомотиве уже была труба — в нее Стефенсон пустил отработанный пар, что заметно улучшало тягу в топке и мощность машины. После этого Стефенсон обратился к рельсовому пути. Он понял, что лежать рельсы должны в возможно горизонтальной плоскости, что предполагало прорытие холмов и устройство туннелей, что должны они быть железными и опираться на деревянные «подушки» — шпалы.

Семь лет не было охотников построить «настоящую» железную дорогу, основанную на идеях Стефенсона. Отношение к нему ученых инженеров было высокомерно-презрительным – ну что может предложить какой-то провинциальный «кочегар»?! Но нашлись предприниматели, которые скинулись капиталами и заказали этому «рабочему» его железную дорогу от их угольных шахт к морю протяженностью 12 километров. Велико было торжество Стефенсона, когда работы были окончены и по новому пути двинулся первый поезд. На открытие дороги отовсюду собрался народ, и при криках этой огромной толпы, стоявшей по обе стороны пути во всю его длину, Стефенсон проехал на своем локомотиве, тащившем 17 нагруженных вагонов и делавшем 6 километров в час.

И тут в жизни Джорджа появился человек, который начал упорно и методично пробивать дорогу его делу и с которым они в дальнейшем «пуд соли съели» — предприниматель, протестант из одной из «крайних» сект, человек высоких нравственных качеств Эдвард Пиз. Он предложил Стефенсону проложить железную дорогу между двумя городами — Стоктоном и Дарлингтоном. Отношения между этими людьми сразу же стали близкими, дружескими, Джордж стал в семье Пиза «своим» человеком, где его любили все, начиная с главы семейства и кончая малолетними детьми. Общительный и приветливый, обладавший своеобразным юмором, Стефенсон доставлял своим обществом удовольствие и старику Пизу, с которым он любил беседовать о разных технических и экономических вопросах, и женским членам семейства, которым Стефенсон сообщал разные хозяйственные рецепты, и детям, которым он устраивал механические игрушки.

В беседах с Пизом он особенно часто говорил о необходимости устройства специальной фабрики для производства локомотивов, на которой можно было бы постоянно улучшать устройство этих аппаратов и изготовлять их с наибольшим совершенством. В результате этих бесед возникла компания, в которую вошли Пиз и Стефенсон: первый — дав капитал, а второй — свои знания. Большой локомотивный завод изготовлял паровозы сначала под управлением Стефенсона, а затем — его сына Роберта, который сделался с этих пор участником во всех начинаниях отца.

Линия Стоктон – Дарлингтон превзошла самые смелые ожидания компаньонов — и по массе перевозимых грузов, и по коммерческому успеху. На этой линии впервые в мире пустили и пассажирские вагоны, поскольку окрестный народ перестал пугаться «огненной машины» и с удовольствием ездил по ней по своим делам «с ветерком». Расцвели и поселочки вдоль рельсового пути, некоторые превратились в целые города.

Но это были еще «местные дела». Настоящий разворот наступил тогда, когда Стефенсон и Пиз взялись соединить железной дорогой Манчестер и Ливерпуль. И тут на них восстало все, что было косного в английском обществе – изыскателей встречали с дрекольем, а то и с ружьями, парламентарии, у которых надо было получить разрешение на строительство, смотрели на проект как на плод больной фантазии безумца: «Если Стефенсон не удержит своего воображения, то все благомыслящие люди станут глядеть на него как на помешанного, которого надо посадить в сумасшедший дом», «Действие этих двигателей зависит от погоды: порыв ветра, достаточно сильный для того, чтобы помешать плаванию по реке, совершенно воспрепятствует движению паровой машины тем, что или затушит огонь, или до такой степени усилит его, что произойдет взрыв»…

Пугала и скорость локомотива, ведь людям еще не приходилось сталкиваться с такими скоростями, шутка ли – 60 километров в час! Появлялись слухи о невозможности для человеческого организма выдерживать такое быстрое передвижение. Люди отказывались верить в возможность ехать столь быстро, пока не убеждались в этом собственными глазами, а самые отважные — и на собственном опыте.

Акционеры компании, организованной Пизом, тоже не слишком верили в силу пара, они предполагали, что вагоны по рельсам потянут привычные им лошади. И Стефенсон устроил конкурс – на него привезли свои локомотивы пять изобретателей. И стефенсоновская «Ракета» побила всех! После этих испытаний сомнений ни у кого не осталось – конечно же, паровоз.

Стефенсон сосредоточил на постройке такое множество рабочих, какого никогда еще в одном месте не видела Англия. Здесь все было новым, неизведанным — одних мостов пришлось построить 64, а кроме того, в одном месте пришлось пробить туннель. Стефенсону приходилось разрабатывать все подробности своих проектов. Он управлял работами, не только отдавая распоряжения, но и наблюдая за их исполнением во всех мелочах. Проведя целый день на работе, он проводил вечера, а часто и большую часть ночи за составлением чертежей, за перепиской, за изобретением разного рода приспособлений, которые необходимы в железнодорожном деле, но ранее не были известны, как, например, стрелки, поворотные платформы и тому подобное. В Стефенсоне соединены были чрезвычайная изобретательность с не менее чрезвычайными трудолюбием, выносливостью и крепким здоровьем – только поэтому он смог выполнить взятый им на себя труд.

А после дороги Ливерпуль-Манчестер как плотину прорвало – железнодорожные компании возникали по всей стране чуть ли не каждый день. И все они шли к Стефенсону. Зашевелились и на континенте. Стефенсон ездил консультировать и в Бельгию, и во Францию, и в Испанию – и везде его принимали чуть ли не с королевскими почестями.

Но скромность и полное отсутствие тщеславия сохранились у него до конца его дней. Его жилище всегда оставалось скромным со скромной обстановкой, его пища была здорова и проста, он терпеть не мог целой толпы прислуги — непременной принадлежности «богатого дома» по английским, да и не по английским только понятиям, — предпочитая самому делать для себя все что можно. И его дом, и его кошелек были всегда открыты – и для изобретателей, и для рабочих, и для школ.

Многолетние чрезмерные труды, необычайное беспрерывное напряжение сделали свое дело. Стефенсон уже не чувствовал прежней силы и по просьбе сына и совету друзей удалился на покой. В это время имя Стефенсона уже пользовалось всемирной известностью. Ему выпал редкий жребий — видеть осуществленным дело, на служение которому он отдал свою жизнь, и получить при жизни заслуженную им оценку.

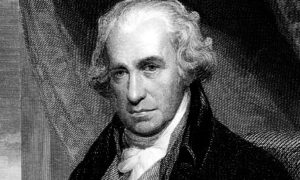

1736-1819

Жизнь и работы Джеймса Уатта вызвали к жизни промышленный переворот, положивший начало тому «технологическому» миру, в котором мы живем ныне, сделали его гордостью нации, его именем названа единица мощности (ватт). Но это все было потом, а пока…

Джеймс Уатт родился в крохотном шотландском городишке. Его дед преподавал математику и мореходное дело. Отец его обладал еще и жилкой предпринимателя: он и корабли строил, и сам был судовладельцем, и торговал, и держал склад якорей, канатов и прочей корабельной снасти, и подъемный кран построил, собирал мореходные инструменты, открыл мастерскую. В этой мастерской маленький Джеймс мог сидеть часами. После рыбалки работа в мастерской была его самым любимым занятием.

Был он ребенок хилый, постоянно страдал головными болями, занимался в школе с большими перебоями и слыл среди однокашников довольно туповатым. Большую часть года он был ограничен стенами своей комнаты, где занимался самостоятельно — родители учили его тому, что знали сами. Друг его отца увидев однажды, что мальчик рисует на очаге мелом какие-то линии и углы, спросил: «Зачем Вы разрешаете ребёнку тратить впустую время; почему бы не послать его в школу?» Уатт-старший ответил: «Не судите его слишком скоро; прежде разберитесь, чем он занят». Оказалось, мальчишка искал решение задачи Эвклида…

Он вырос тихим, болезненным, начитанным, пытливым, очень наблюдательным, аккуратным человеком, любил размышлять и мастерить, работать в одиночку, тихо, не торопясь обдумывать сделанное и вновь проверять свои мысли в опытах.

Но в 18 лет пора было приобретать профессию, и отец отправляет сына в Лондон – учиться слесарному делу. Дело это тогда было серьезное, и после семи лет обучения Джеймс становится, что называется, «мастером на все руки». В Глазго его принимают мастером в местный университет. И там он получает задание, которое буквально перевернуло его жизнь – отремонтировать макет «огневой машины» Ньюкомена. Это была паровая машина, годная лишь на то, чтобы работать насосом по откачке воды из шахт. Долго он с ней возился, пока не понял как превратить ее в универсальный двигатель, подающий усилие равномерно, легкоуправляемый и производительней старой машины в четыре раза.

Попытки Уатта извлечь из своего изобретения какую-то коммерческую пользу успехом не увенчались – «деловым человеком» он явно не был. Но тут его изобретением заинтересовался Мэттью Болтон, предприниматель, бизнесмен и человек высоких человеческих качеств, который сразу увидел колоссальный потенциал нового двигателя. Он вложился в него всем, что имел — немалыми деньгами, хлопотами, связями, он взял на себя все то, от чего Уатта буквально воротило. И под таким «крылом» изобретатель работает в полную свою силу – он набрасывает эскиз пароходного винта, придумывает микрометр, изобретает центробежный регулятор и механизм, названный «параллелограммом Уатта», которым он очень гордился. Но главное — все эти годы он совершенствует свою машину.

А ее успех все нарастает. На заводах Болтона строятся новые «огненные машины», идеи изобретателя проверяются в прекрасно оснащенных мастерских, где работают первоклассные мастера и рабочие едва ли не самой высокой в мире квалификации. За его машинами в очередь становятся хозяева шахт, владельцы рудников, директора заводов и фабрик.

Наступают долгожданные дни, когда изобретение начинает вознаграждать своего изобретателя. Заслуги Уатта признаны, он член Королевского общества и зарубежных академий, он покупает поместья и может больше не думать о завтрашнем куске хлеба. Он много путешествует, помогает советами молодым изобретателям.

И встречает смерть спокойно, с сознанием выполненного перед Создателем и людьми долга.

Похоже, что в роду Уаттов был «ген изобретательства» — его прямой потомок (Роберт Уотсон-Уатт) накануне Второй мировой войны создал устройство, которому было суждено изменить характер воздушных сражений — радар.

БУМ — веселое слово, которым называют чрезвычайную моду на что-нибудь (бум на юбки-макси, юбки-мини, бикини), чрезвычайную активность в каких-нибудь делах (строительный, компьютерный бум) и вообще чрезвычайную всеобщую деловую активность (экономический бум).

Когда говорят «бум», то имеют в виду, прежде всего, резкий подъем сделок купли / продаж.

Верхний слой российского дворянства находился под сильнейшим влиянием западных умонастроений, был к ним чрезвычайно восприимчив. «Первое» воспитание дворянское поколение получило при Екатерине от приезжавших в Россию гувернеров и учителей, пропитанных тогдашним «просвещенческим» духом. «Второе» воспитание следующее поколение получило от других людей — в страну полился поток спасшихся от французской революции эмигрантов. Они быстро вытеснили «гувернеров философского чекана, демократов, республиканцев и атеистов, дотоле господствовавших в знатных русских домах»:

«Новые педагоги принесли с собой свою особую атмосферу, новые чувства и интересы. Они поворотили мысль воспитываемого ими юношества к предметам, которыми пренебрегали их вольнодумные предшественники, к вопросам веры и нравственности; еще важнее было то, что они не ограничивались украшением и развитием ума своих питомцев, но влияли и на их волю, пробуждали позыв к делу, к согласованию поступков с понятиями…. Несомненно, при их участии в молодом поколении праздные эстетические влечения и отвлеченные идеи отцов стали сменяться нравственными побуждениями и практическими идеалами с политическою окраской, обрастать живою плотью. Наполеон довершил дело, начатое французскими эмигрантами».

Василий Ключевский

Всеобщее осознание себя россиянами, наряду с гордостью за свое Отечество, вызвало и гамму чувств противоположного свойства. Как писал чуть позже Александр Герцен, «как только сознание пробудилось, человек с отвращением увидел окружавшую его гнусную жизнь: никакой независимости, никакой личной безопасности, никакой органической связи с народом»…

«Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом!», — вряд ли эти известные пушкинские строки могли быть написаны раньше. И это при том, что уж Александра Сергеевича никак нельзя упрекнуть в непатриотизме:

«Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу —

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам»

«…Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал».

Что характерно, пищу любви к Родине, по Пушкину, дают не ратные подвиги ее воинов, не обширность ее территории, не гении науки или искусства, рожденные в ее народе, а — «родные пепелища» и «отеческие гроба»…

Впервые в александровские времена появился стыд за свою страну — и это был показатель развитости любви к Отчизне, который до сих пор присутствует в общественном патриотическом сознании самых разных народов.

Однако, гораздо более широкое распространение получил патриотизм иного рода, в котором были сильны мотивы гордости за огромность территории, многочисленность и разноплеменность населения Российской империи, за военную мощь, за силу государства. Этот род патриотизма с тех пор активно поддерживался любой верховной властью, за что носитель его часто подозревался в неискренности («Патриотизм — последнее прибежище негодяя», «На патриотизм стали напирать. Видимо проворовались…»).

К этому же времени относится и отделение общества от государства. Появился круг людей, в котором начали вырабатываться и циркулировать взгляды, мнения, нормы поведения и нравственные нормы, обязательные для этого круга. Эти установки «общества» могли совпадать желаниями высшей власти, могли от них отличаться, могли полностью им противоречить, но в любом случае они были результатом самостоятельной жизни этого «общества». По сути, это было самым началом, зародышем независимого от государства гражданского общества. Гражданское общество начало потихоньку формироваться гораздо позже, но уже с александровских времен появляется слой людей, названных интеллигенцией, слой, которому предстоит сыграть очень большую роль в дальнейших событиях в России.

Александру I так же «не повезло» в мнении историков, как и его бабке. Долгое время традицией оставалась его оценка «по Пушкину» — знаменитое «Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда…» принималось за окончательную истину. Искренность реформаторских намерений царя даже не удостаивалась серьезного обсуждения.

Между тем, последние исследования более объективных историков рисуют облик Александра совершенно не по-пушкински — искренним, но одиноким в своей стране реформатором. Собственно, можно сделать вывод, что Александр, как и декабристы, относился к «лучшим людям» тогдашней России — и не случайно Сергей Трубецкой впоследствии писал, что поскольку декабристов судили не столько за их дела, сколько за образ мыслей, то первым на скамье подсудимых должен был бы оказаться сам покойный император.

«В реальность антикрепостнических убеждений Александра I можно легко поверить, если вернуться к началу его жизненного пути… В своем историческом курсе Лагарп внушал юноше представления о том, что крестьяне — самая неиспорченная и самая полезная часть общества. Из крестьян, утверждал Лагарп, вышло много великих людей, и главная беда современного положения крестьян заключается в том, что никто не заботится об их просвещении. …Обозревая историю крестьянских восстаний, Лагарп всегда оказывался на стороне протестующих и объяснял их выступления неразумной политикой правительств.

…Характер лекций Лагарпа: «…Инстинкт, общий всем животным, …заставляет защищаться от нападений. Пчела впускает свое жало в угрожающую ей руку, и муравей язвит попирающую его пяту. По какому же праву человек может безнаказанно угнетать себе подобных и требовать от них безропотного перенесения жесточайших страданий? Жестоко было бы зажимать рот страдальцам, чтобы не слышать их криков и рыданий, и в высшей степени неблагоразумно доводить людей до отчаяния с его гибельными последствиями»

Сергей Мироненко, историк

«Образованное меньшинство» в это время явно включало в себя и саму верховную власть — в личности Александра I плоды европейского Просвещения видны наиболее рельефно. В первой четверти 19 века были предприняты первые попытки «взять барьер», перед которым в свое время остановилась практичная Екатерина II, и в который уперлась европеизация страны.

Одновременно проводилась работа по двум направлениям — ликвидация всевластия императора и освобождение крестьян из крепостного рабства. Посмотрим на эти проекты внимательней.

Проект преобразования государственного управления, разработанный Михаилом Сперанским.

Все население страны должно было быть разделено на три категории: дворянство, люди «среднего состояния» и народ рабочий (в последнюю категорию входили все крестьяне, домашние слуги, мастеровые и наемные рабочие). Первые две категории предполагалось наделить политическими правами (участие в формировании органов государственной власти), а третью — только правами гражданскими (например, правом не быть наказанным без суда).

Законодательная власть сосредотачивалась в Государственной Думе, избираемой представителями первых двух категорий; исполнительная — в министерствах под руководством монарха; высшим органом судебной власти должен был стать Сенат, избираемый губернскими думами. Решения Сената не подлежали обжалованию. «Передаточным звеном» между императором и всеми ветвями власти становился Государственный совет.

Сперанский предлагал вводить новую систему управления так, «чтобы новые установления казались возникающими из прежних, чтоб ничего не отваживать и иметь всегда способы остановиться и удержать прежний порядок во всей силе, если бы, паче чаяния, встретились к новому какие-либо непреоборимые препятствия».

«Непреоборимые препятствия» встретились уже после первого же шага: открытия Государственного совета и начала обсуждения судебной реформы. Александр собирался подчиняться решениям большинства Государственного совета, но сразу столкнулся с нежеланием этого большинства проводить задуманную Сперанским судебную реформу! Поэтому царь скоро отбросил взятое на себя «самоограничение» и стал утверждать мнения меньшинства Госсовета (например, когда Государственному совету приходилось рассматривать судебные дела между крепостными и помещиками, большинство его членов неизменно голосовали в пользу помещиков — а царь так же неизменно утверждал мнения в пользу крестьян.)

Представляя свой проект, Сперанский, как и Лагарп, советовал ни в коем случае не открывать сразу намерений верховной власти и не употреблять даже слова «конституция» (он называл ее привычным тогдашнему русскому уху словом «уложение»). Однако «шила в мешке утаить» не удавалось. Даже открытие Государственного совета сопровождалось переполохом в высших дворянских кругах:

«Самодержавие царя сочеталось с мнением Государственного совета! Самый недальновидный человек понимал, что вскоре наступят новые порядки, которые перевернут вверх дном весь существующий строй. Об этом уже говорили открыто, не зная еще, в чем состоит угрожающая опасность. Богатые помещики, имеющие крепостных, теряли голову при мысли, что конституция уничтожит крепостное право и что дворянство должно будет уступить шаг вперед плебеям. Недовольство высшего сословия было всеобщее».

Дмитрий Рунич, известный консерватор александровской эпохи

О различных проектах освобождения крестьян.

Известно два проекта ликвидации крепостного права, составленных по заказу Александра I, а также несколько неофициальных разработок на эту тему.

Один из «заказных» проектов, разработанный министром финансов Дмитрием Гурьевым и ректором Санкт-Петербургского университета Михаилом Балугьянским, был весьма радикальным и для России абсолютно утопическим: предполагалось в сжатые сроки освободить крестьян с землей.

Второй проект, автором которого был Алексей Аракчеев, гораздо более реалистичен — в нем впервые высказана идея выкупа государством крестьян и их земельных наделов. Правда, суммы, которые можно было выделить на это из государственного бюджета, были таковы, что выкуп растянулся бы на 200 лет — до 2018 года. Но если бы выкупная операция была начата, вероятно, ее темпы потом могли быть ускорены.

«Конституция» декабриста Никиты Муравьева предусматривала освобождение крестьян с крохотными наделами — основная часть земли оставалась в собственности помещиков. «Русская правда» Пестеля предполагает радикальное перераспределение собственности — с помощью военной диктатуры.

Известен еще один «декабристский» проект ликвидации крепостного права, отправленный из ссылки Николаю I Михаилом Фонвизиным. Сущность его очень близка к проекту Аракчеева — правительству предлагалось скупать крепостных у помещиков «по вольной цене», с землей или даже без земли — для расселения на свободных территориях. Как и Аракчеев, Фонвизин не предлагал проводить скупку принудительно — только полюбовно. Разница с аракчеевским проектом заключается в сроках — на выкупную операцию предлагалось выделить намного больше денег и, соответственно, закончить ее в 14 лет.

Большинство декабристов были еще слишком молоды и не вступили в права владения своими имениями; но вступавшие в Союз благоденствия приносили клятву освободить своих крестьян, как только имения перейдут в их распоряжение. Некоторые выбыли из Союза, не исполнив клятвы. Декабрист Иван Якушкин попытался выполнить обещание — и обратился в правительство с просьбой разрешить ему освободить крестьян без земли. Разрешения на такое освобождение дано не было, да и сами крестьяне от него отказались (впоследствии сын декабриста в 1855 году, когда отец еще был в ссылке, освободил крестьян, отдав им всю землю, включая и барскую усадьбу).

Эти сведения могут нам пригодиться при оценке крестьянской реформы 1861 года — они помогут оценить степень радикальности этой реформы и меру трудностей, которые пришлось преодолеть правительству при ее проведении.

За несколько лет до смерти Александр, наконец, «сломался». Он фактически отошел от дел, оставляя своему последнему фавориту Аракчееву пустые листы указов со своей подписью…

«Век Разума» в Европе и в России

Екатерина II, оглядываясь на пройденный путь, склонна была преувеличивать достигнутые успехи. Россия за годы ее царствования вовсе не стала процветающей и свободной страной, какой ее хотелось бы видеть императрице. И тем не менее, «плоды просвещения» были очень заметны.

Начатое Петром I дело перевоспитания российского дворянства на европейский лад при Екатерине начало приносить плоды. Потеряла, наконец, свою актуальность переведенная по приказу Петра книга для дворянских отпрысков «Юности честное зерцало», из которой можно было узнать, что в порядочном обществе не принято сморкаться пальцами, вытирать руки о скатерть и плеваться. Правящее сословие впитало не только формы, но и дух европейской культуры; в нем образовался довольно широкий круг людей читающих, думающих и, главное, наделенных чувством чести и человеческого достоинства.

После Екатерины цари уже не были «батюшками» и «матушками» для образованного российского сословия — «чада» повзрослели и начали ощущать себя свободными личностями. Выросло первое в России «непоротое поколение» дворян, которое уже не умилялось человеческому с собой обращению, а требовало его. Они выросли с сознанием своих прав, они владели «священной и неприкосновенной» частной собственностью и видели в монархе не всесильного повелителя, а скорее «первого среди равных».

Между тем, никаких законных гарантий вновь обретенных прав не существовало, и со смертью Екатерины дворянство ощутило свою незащищенность перед троном.

Павел I вступил на престол с намерением решительно бороться с «беспорядками» и «распущенностью», которым, как он считал, потакала его мать.

За четыре года и три месяца своего царствования он разрушил многие из созданных Екатериной учреждений, урезал дворянское и городское самоуправление и заметно ограничил «вольность дворянства». Опять появилась принудительная запись на военную службу, расправы без суда и даже телесные наказания дворян. Запрещено было ввозить в Россию иностранные книги, закрыты частные типографии, введена жесткая цензура; как во времена Петра I, правительство начало издавать указы о том, что можно и чего нельзя носить подданным (были запрещены, например, круглые шляпы и туфли с бантами вместо пряжек); почему-то запретили танцевать вальс…

В соответствии с идеалом Павла, все должны были дисциплинированно служить царю, но не «по-московски», как «государевы холопы», а по средневековому западноевропейскому образцу — как рыцари своему сюзерену.

Подобные притязания царя в конце 18 века воспринимались уже как признак умопомешательства. Участь Павла была предрешена — заговоры против него начали составляться с самого начала его царствования.

«Он хотел быть Иоанном IV; но россияне уже имели Екатерину II, знали, что государь не менее подданных должен исполнять свои святые обязанности, коих нарушение уничтожает древний завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права» (Николай Карамзин)

В ночь на 11 марта 1801 года совершился дворцовый переворот: Павел I был задушен в своей спальне группой вельмож-заговорщиков, а на престол взошел его 23-летний сын Александр.

Республи канец на троне. Любимый внук Екатерины Александр стараниями бабушки воспитывался в духе самых благородных и передовых идей своего времени. Усилия его наставника, швейцарского республиканца и либерала Лагарпа, увенчались полным успехом: наследник российского престола пылал ненавистью к крепостному рабству и самодержавному деспотизму и испытывал жгучий стыд оттого, что оба этих несчастья существуют в стране, которой он должен управлять.

канец на троне. Любимый внук Екатерины Александр стараниями бабушки воспитывался в духе самых благородных и передовых идей своего времени. Усилия его наставника, швейцарского республиканца и либерала Лагарпа, увенчались полным успехом: наследник российского престола пылал ненавистью к крепостному рабству и самодержавному деспотизму и испытывал жгучий стыд оттого, что оба этих несчастья существуют в стране, которой он должен управлять.

Вступая на престол, он мечтал избавить Россию и от крепостного права, и от самодержавия. Этих двух реформ, по его убеждению, требовал «дух времени», проведение их завершило бы начатую Петром европеизацию России и включило бы ее окончательно в ряд «цивилизованных государств».

Начав свое царствование с обещания править «по законам и по сердцу в бозе почивающей августейшей бабки нашей государыни Екатерины Великой», Александр I в первый же месяц восстановил все урезанные Павлом «вольности». Эти действия вызывали радостное одобрение всего дворянского общества; популярность молодого царя была очень высока. Однако, он понимал, что совсем не так будут встречены его собственные заветные планы.

Во всей России тогда было не более нескольких сотен людей, разделяющих мысли и чувства либерального самодержца, большинство же даже самого «просвещенного» дворянства не склонно было жертвовать своим земным благополучием ради воплощения сколь угодно прекрасных идеалов. Император не мог не считаться с этим.

Своими планами и мечтами он делился только с самыми близкими людьми — и все они советовали действовать очень осторожно и скрытно. Александр и сам опасался раздражать и пугать общество — судьба отца была наглядным предостережением. Поэтому с самого начала царствования, на протяжении двадцати лет, все проекты преобразований составлялись в глубокой тайне, а обсуждать намерения правительства в печати было запрещено.

Как освободить крестьян? Теоретически мыслимые способы уничтожения крепостного права придумывала в молодости еще Екатерина, но только перед ее внуком — первым из русских царей — этот вопрос встал в практической плоскости.

Бывший наставник Александра Лагарп убеждал его, что уничтожать крепостное право нужно «постепенно, без шума и тревоги, а главное — без малейшего посягательства на права собственности». Он предостерегал своего воспитанника от употребления слов «воля», «свобода», «освобождение» и рекомендовал ему называть свои реформы «улучшением или упрощением экономического быта». Умудренный опытом практик предупреждал, что вопрос этот — из тех, которые «очень легко решают в кабинете, но с величайшим трудом — в практической жизни».

В кружке «молодых друзей» царя активно обсуждались меры, которые могли бы улучшить положение крепостных. Вступив на престол, Александр I сразу прекратил раздачу дворянам населенных крестьянами государственных земель, тем самым положив предел дальнейшему расширению крепостного права.

Но любое намерение правительства вмешаться в отношения между помещиком и его крепостными наталкивалось на решительный и твердый отпор. Так, не получил поддержки законопроект, запрещающий продавать крестьян «в розницу» (с разъединением семей) и без земли.

Действовать вопреки воле сплоченного большинства дворянства царь не мог. Поначалу он, как и его бабушка, надеялся на то, что помещики поймут, насколько вредно и опасно крепостничество для них самих. В 1803 году был принят указ о «вольных хлебопашцах», подталкивающий помещиков добровольно освобождать крестьян, наделяя их при этом землей. На протяжении всего своего царствования Александр следил, насколько прибавляется в стране число «вольных хлебопашцев» — сначала с надеждой, потом все больше разочаровываясь: цифры были мизерными…

В 1816 году в правительство, наконец, поступило первое пожелание дворянства отменить крепостное право. Исходило оно из Прибалтики, где отношения между помещиками и крестьянами сильно отличались от российских: там существовала значительная прослойка крестьян-землевладельцев, а «беспредел» помещиков по отношению к своим крепостным был ограничен — их повинности были строго регламентированы законом. Теперь землевладельцы изъявляли готовность дать этим крепостным личную свободу, сохранив при этом за собой право собственности на землю.

Предложение прибалтийских дворян было в западных губерниях немедленно исполнено, после чего среди русского дворянства поползли упорные слухи, что император намеревается покончить с крепостным правом во всей стране.

В России проблема ликвидации крепостного права была намного сложнее. Вся земля юридически была «священной и неприкосновенной» частной собственностью помещиков. Крестьяне жили еще понятиями допетровской Руси, они не представляли, как это земля может быть чьей-то собственностью, они считали всю землю «Божьей да государевой», которая могла находиться только во владении, но не в полной собственности.

Ту землю, которую крестьянин обрабатывал, он считал своей и без нее своего существования не представлял. Освобождение крестьян по прибалтийскому образцу, т.е. без земли, в России было немыслимо, и такой вариант сотрудниками Александра I даже не обсуждался.

Опасения, что царь решится ликвидировать помещичью власть над крепостными «душами» тревожили дворянство, провоцировали публичные выступления в защиту крепостного права, в которых доказывалось, что крестьяне, в отличие от дворян, еще не достигли гражданского «совершеннолетия» и нуждаются в «отеческой» опеке своих помещиков.

Опасения дворян имели под собой почву: правительство запрещало любые публичные дискуссии о крепостном праве, а тем временем по поручению Александра в глубочайшей тайне одновременно готовились несколько проектов решения «крестьянского вопроса». Но ни один из них так и не был принят. Найти такой способ освобождения крепостных, который бы не ущемлял интересов помещиков, не удалось.

Как самодержцу не удалось ограничить собственную власть. Примерно то же, что и с планами освобождения крестьян, случилось и с намерениями Александра как-то ограничить собственную власть. «Молодые друзья», как и Лагарп, отговаривали его от затеи связывать себя какими-то конституционными ограничениями: в тогдашней России мало было людей с такими же либеральными взглядами, как у императора, и его самоограничение могло только осложнить любые реформы.

В 1809 году царь поручил разработать проект нового государственного устройства Михаилу Сперанскому. Предполагалось создать в России разделение властей и «учредить державную власть на законе не словами, но самим делом».

Сперанский был выходцем «из низов» и своей головокружительной карьерой был обязан исключительно выдающемуся таланту и трудолюбию. Александр I приблизил его к себе, потому что нуждался в умном и работоспособном практике, способном придать конкретную форму его отвлеченным идеям.

В отличие от молодого царя, Сперанский понимал, что одного только «духа времени» для обоснования коренной реформы государственного строя недостаточно, и пытался мотивировать ее необходимость состоянием самого российского общества. Аргументами в пользу конституционной реформы он считал замеченное им в обществе «выражение пресыщения и скуки от настоящего положения вещей», а также падение престижа государственной службы, исчезновение уважения к чинам и титулам.

Поручение Александра I Сперанский выполнил в рекордные сроки, и в 1810 году был сделан первый шаг к реализации его проекта — открыт Государственный совет, верхняя палата предполагаемого российского парламента. Однако положение реформатора было очень непрочным. В среде тогдашней высшей бюрократии он был «белой вороной»; ни связей, ни поддержки в высшем обществе он не имел; как влиятельный «временщик» он возбуждал к себе ненависть аристократии. В конце концов, это и предопределило отставку и ссылку Сперанского в 1812 году.

В конце своего царствования Александр вернул его из ссылки и вновь привлек к работе, хотя и далеко не такой масштабной.

Война с Наполеоном отвлекла царя от внутренних преобразований, но после ее победоносного окончания он вновь вернулся к своим конституционным планам.

Во время обсуждения послевоенного устройства Европы Александр объявил о своем твердом намерении дать конституцию Польше, которая теперь отдельным «царством» почти полностью вошла в состав Российской империи. Замысел императора состоял в том, чтобы на примере Польши убедиться самому и доказать всем противникам ограничения самодержавия, что конституция вовсе не угрожает спокойствию государства. В 1818 году, выступая на открытии первого польского сейма (парламента), император впервые открыто заявил о своем намерении распространить польский «опыт» на всю страну.

Подготовкой нового проекта российской конституции занялся Николай Новосильцов, входивший раньше в кружок «молодых друзей» царя. Составленный в варшавской канцелярии Новосильцова документ назывался «Государственная уставная грамота Российской империи» — слово «конституция» в нем ни разу не упоминалось.

Тем не менее, по сути, это была именно конституция, хоть и самая ограниченная из всех конституций, существовавших в то время (авторы сохраняли за императором огромные полномочия, включая даже право окончательного отбора депутатов из числа избранных народом кандидатов). Ни одна из статей «Уставной грамоты» прямо не говорила об ограничении царской власти, однако в полной компетенции царя оставалась только исполнительная власть, а законодательная и судебная получали хотя и не полную независимость, но существенную автономию. В целом документ, будь он принят к исполнению, серьезно изменил бы российскую политическую систему, приблизив ее к конституционной монархии.

Однако, как и все остальные проекты серьезных реформ, этот план так и остался на бумаге. До сих пор историки не могут удовлетворительно объяснить, почему Александр в начале двадцатых годов окончательно отказался от всех своих прежних планов: царь больше ни с кем не делился своими сокровенными мыслями, и так и остался загадкой даже для близко знавших его людей.

В последние четыре года своего царствования император удалился от дел и полностью передал управление страной в руки преданного ему служаки — Алексея Аракчеева, быстро снискавшего всеобщую ненависть. В 1822 году Александр впервые позволил себе утвердить предложенный Государственным советом крепостнический законопроект «Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение» (тогда как тринадцатью годами раньше он сам запретил ссылать крестьян по воле помещиков).

Столь резкий поворот в политике верховной власти вызвал сильнейшее разочарование у патриотически и либерально настроенного «образованного меньшинства», которое к этому времени сложилось в России.

Тайные общества. Война 1812 года сплотила все слои русского общества чувством общей беды и общей славы; заставила образованных людей сокрушаться, что «французов мы клянем французскими словами» и впервые всерьез задуматься о судьбах своей страны. Во время заграничного похода тысячи молодых офицеров имели возможность сравнить условия жизни народа в западной Европе и в России — и к гордости победителей примешались стыд и боль… Многие из них по возвращении домой отказались от прежнего светского образа жизни, стали больше заботиться о своих солдатах, запрещали в своих частях телесные наказания; вместо балов ходили на лекции и в библиотеки, внимательно следили за политикой, жадно ловя слухи о задуманных царем реформах.

В 1816 году, когда Александр I тайно приступал к подготовке новых проектов конституции и освобождения крестьян, в России появилась первая организация в поддержку таких проектов — тоже тайная.

Несколько молодых офицеров из «высшего круга» объединились для содействия либеральным начинаниям правительства в строго законспирированный «Союз спасения»; затем он был преобразован в более открытый и доступный для приема единомышленников «Союз благоденствия». Каждый вступающий в тайное общество давал торжественную клятву посвятить всего себя пользе России, распространять в обществе либеральные идеи и усердно заниматься самообразованием.

Поначалу главные надежды возлагались на царя, но упорное нежелание Александра I допускать какое-либо общественное обсуждение своих планов заставляло подозревать его в неискренности: «Сомнение, что он ищет более своей личной славы, нежели блага подданных, уже вкралось в сердце членов общества», — вспоминал один из лидеров Союза благоденствия Сергей Трубецкой.

Когда в начале 20-х годов стало ясно, что царь оставил любые мысли о реформах, просветительский Союз благоденствия был распущен — он потерял смысл. Теперь уже не могло идти речи о поддержке «мер правительства, от которых возможно ожидать хороших для благосостояния государства последствий», и организаторы тайных обществ решили действовать самостоятельно. Вдохновляющим примером для них служили успешные революции в Италии, Испании и Португалии — там военные при поддержке народа смогли добиться от монархов принятия конституций. В Северном и Южном обществах (созданных из наиболее надежных и решительных членов Союза благоденствия) были составлены проекты конституции для России.

Автор первого из них, Никита Муравьев, видел Россию конституционной монархией с федеративным устройством, в которой император является «верховным чиновником Российского государства» и контролирует только исполнительную власть. В целом «Конституция» Муравьева была похожа на действующие западноевропейские.

Написанная руководителем Южного общества Павлом Пестелем «Русская правда» была гораздо радикальнее; ни одно государство на земле подобной конституции еще не имело. Россия должна была стать республикой со всеобщим избирательным правом; половина земель в государстве изымалась из частной собственности и должна была использоваться для наделения всех желающих; крупные имения подлежали конфискации.

Оба конституционных проекта предусматривали немедленную ликвидацию крепостного права, но Пестель, предвидя сопротивление дворянства, заранее определил, что делать с этими «извергами» — «таковых злодеев безызъятно немедленно брать под стражу и подвергать строжайшему наказанию, яко врага Отечества и изменника противу первоначального коренного права гражданского». Предусмотрел он и трудность немедленного перехода от самодержавно-крепостнического государства к самой демократической на свете республике — поэтому предлагалось сначала установить на «переходный период» жесткую военную диктатуру, которая могла бы искоренить всех «врагов свободы».

Пестель стремился сделать Южное общество строго законспирированной и дисциплинированной организацией, способной осуществить военный переворот в России. Его диктаторские замашки претили многим членам более либерального Северного общества, которых Пестель, в свою очередь, упрекал в бездеятельности и расплывчатости.

К реальным политическим действиям, впрочем, не было готово ни одно из тайных обществ. Но обстоятельства сложились так, что они были вынуждены выступить.

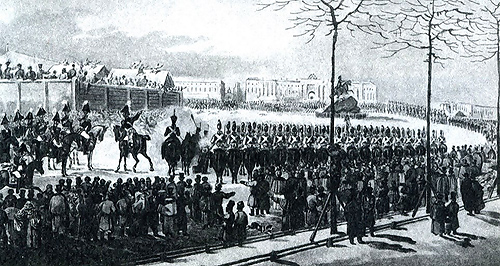

Восстание на Сенатской площади. В ноябре 1825 года неожиданно умер 48-летний Александр I, так и оставшийся бездетным. Престол должен был перейти к третьему из сыновей Павла I Николаю, поскольку второй — Константин — еще за несколько лет до того царствовать отказался. Однако, ни этот отказ, ни завещание Александра о передаче власти Николаю юридической силы не имели; строго соблюдая букву закона о престолонаследии, Николай, и вслед за ним вся страна, принесли присягу заведомо не желавшему править Константину.

Более трех недель тянулось междуцарствие и неопределенность. В гвардии Николая не любили; было известно, что солдаты не захотят присягать ему, не услышав об отречении от самого «законного государя» Константина. Но тот, уже присягнув Николаю, наотрез отказался не только ехать в Петербург (из Польши, где он был наместником), но и прислать подобающий манифест. Когда Николай, наконец, решился сам объявить народу об отречении брата и назначить на 14 декабря новую присягу, гвардейские офицеры — члены Северного общества — решили, что второго такого случая никогда больше не представится.

Было решено выступить — без четкого плана действий, практически без надежды на успех, жертвенно и обреченно. Солдатам было сказано, что их ведут защищать права «законного императора» Константина. Утром 14 декабря участники заговора вывели около 3000 своих солдат на Сенатскую площадь и построили их в каре; что делать дальше — никто не знал. Войска так и простояли до тех пор, пока опомнившийся и собравшийся с силами Николай не приказал открыть по ним артиллерийский огонь…

Узнав о провале выступления в Петербурге, члены Южного общества не пожелали покорно ждать неминуемого ареста — Сергей Муравьев-Апостол и Михаил Бестужев-Рюмин подняли восстание Черниговского полка. Окончилось оно так же, как восстание на Сенатской площади.

Полгода назначенная Николаем I следственная комиссия распутывала паутину «страшного заговора». К следствию оказались привлечены более 500 человек, более ста были признаны виновными, из них пятеро приговорены к смертной казни. Во время следствия декабристы откровенно объясняли, что толкнуло их в тайные общества, не скрывали своих взглядов и убеждений. Но правительство так и не пожелало увидеть в них людей, искренне и самоотверженно преданных благу России, а не просто опасных бунтовщиков. Сергей Трубецкой впоследствии писал, что их судили не столько за действия, сколько за образ мыслей — но в таком случае, добавлял он, первым обвиняемым должен был быть сам император Александр I…

Казнь пятерых декабристов — первая смертная казнь в стране после Пугачева — потрясла Россию. За такие преступления таких людей в России еще никогда не казнили. Со времен Петра I власть стояла во главе российского просвещения, и европеизированная, образованная элита была ее главной опорой. Теперь этот союз был разрушен. По единодушному ощущению многих людей того времени, «цивилизаторская эпоха» в России кончилась — правительство отказалось от своей роли «двигателя прогресса», и эту роль взяла на себя интеллигенция.

Российская интеллигенция. Интеллигентом мог считаться каждый, кто страдал от окружающей его «гнусной действительности», ненавидел и презирал правительство и готов был жертвовать жизненным благополучием ради своих убеждений и идеалов. Слой таких людей был поначалу чрезвычайно тонок, но их моральный авторитет в стране и влияние на общественное мнение были исключительно велики: именно они формировали тот «кодекс чести», несоблюдение которого влекло исключение любого — сколь угодно авторитетного и талантливого — человека из числа «порядочных людей». И едва ли не первым пунктом в этом «кодексе чести» было бескомпромиссное отношение к правительству.

«Не существовало двух мнений о петербургском правительстве. Все люди, имевшие независимые убеждения, одинаково расценивали его. …Бывали в литературе единичные проявления холопства и клиентизма, но они всегда вызывали всеобщее негодование. Даже слава Пушкина не спасла его от общего порицания, вызванного письмом, с которым он обратился к императору Николаю. Гоголь потерял всю свою популярность из-за нескольких писем, в которых он становился на сторону власти. Одному поэту, шедшему своим путем, вздумалось как-то воодушевиться коляской и громадной, воинственной фигурой Николая; это стихотворение вызвало такое негодование, что несчастный поэт, считая себя погибшим, со слезами на глазах стал просить за свое увлечение прощения у друзей и клялся, что никогда более не позволит себе унизиться подобным образом». (Александр Герцен)

Русская литература начала 19 века

Читать дальше: