«Царствование Михаила ознаменовано было тяжелыми войнами, которые все более и более показывали несостоятельность русского войска, слагавшегося, как нам известно, из дворян, детей боярских, иноземцев, атаманов и козаков, испомещенных в разных областях государства.

Следовательно, при открытии военных действий нужно было прежде всего собрать этих ратных людей, этих помещиков и отвести в назначенное место, к известному воеводе. И вот назначался кто-нибудь из московских дворян или людей, носивших придворные чины, ехать в такой-то уезд, собрать и привести ратных людей.

Первое препятствие — назначенный чиновник бил челом, что ему по местническим отношениям нельзя отводить ратных людей к такому-то воеводе, который меньше его многими местами: надобно было уладить это дело, сказать, например, челобитчику, что он отведет ратных людей к одному старшему воеводе, который бесспорно больше его.

Чиновник успокаивался, ехал и приводил немногих ратных людей: многие объявились в нетях, спрятались, не желая расстаться с теплым, покойным углом и семейством для дальнего, трудного и опасного похода; другие явились к сборщику и пошли с ним к назначенному месту, но с дороги разбежались.

Тогда посылали сборщика вторично, с наказом: собрать тотчас дворян и детей боярских по списку, какой ему дан; а если которые дети боярские станут прятаться, то ему, сыскавши их, велеть бить кнутом и брать поручные записи; которых не сыщет, у тех в поместьях и вотчинах брать прикащиков, людей и крестьян и держать в тюрьме, пока сыщет самих помещиков; которые дети боярские государева указа не послушают и, давши по себе поручные записи, не поедут вместе с сборщиком, то сыскивать порутчиков, бить их батогами и приказывать искать тех, за которых поручились; когда сыщут, то сысканных бить кнутом, сажать в тюрьму и потом уже вести на государеву службу».

Люди, в сравнительно недавнем прошлом пережившие развал СССР, могут хорошо себе представить, что творилось в России четыре века тому назад. И в том и другом случае прежняя легитимная власть рассыпалась, и надо было создавать новую. Тогда этого сделать не сумели, расползлось все государство, и мы должны по достоинству оценить усилия людей «лихих девяностых», которым все-таки удалось предотвратить утрату российской государственности, избежать «войны всех против всех». Что было бы, если бы это у них не получилось, показывают шестилетние судороги «русской Смуты» начала 17 века.

Мы, как правило, очень аккуратно употребляем слово «русский», описывая события средних веков, потому что население Великого княжества Литовского и Русского, как и «московиты», тоже были потомками той, разбитой монголами, Киевской Руси. Но при описании Смуты употреблять слово «русский» вполне правомерно — в ее событиях принимали активное участие все русские люди, вне зависимости от подданства.

Речь Посполитая была совсем не похожа на свою соседку Московию. Сейм объявившемуся в стране Самозванцу не верил и денег на вмешательство в московские дела давать отказался, но шляхта из восточной — «русской» — части страны ввязалась-таки в соседскую «замятню». «Охочие» люди западнорусских областей и составили начальное окружение первого Самозванца, остальную свою армию он набирал по дороге на Москву.

Смута разрасталась, и выяснилось, что у короля Сигизмунда имеются по поводу московского трона собственные личные планы. Но и ему Сейм отказывал в финансировании до тех пор, пока король не представил доказательств, что поход в находящуюся в состоянии анархии Московию соответствует интересам Речи Посполитой — на территории соседней страны появился шведский корпус, нанятый Василием Шуйским для борьбы со вторым Лжедмитием («тушинским вором»). Дело в том, что Речь уже долгое время находилась со Швецией в состоянии активной войны, и появление шведских наемных войск было расценено в Сейме, как «казус белли» («повод к войне»).

Шведы же, не получая от Москвы оговоренного жалованья, откатились к Новгороду, где были сильные прошведские настроения, и их военачальник начал выдвигать на московский трон шведского королевича. Но король шведский, находившийся со своим младшим братом в отвратительных отношениях, вовсе не желал видеть его независимым государем в чужой и потенциально враждебной стране и предпочитал заключить с Московией выгодный для Швеции мир (чем, в конце концов, и окончилась «шведская» страница Смуты). Пока шли длительные переговоры по этому поводу, в Москве на царство избрали Михаила Романова, и новгородцы предпочли встать на строну общероссийского государя.

Тема «польско-шведской интервенции и борьбы с ней» в период Смуты получила широкое распространение, однако, более пристальный взгляд на события того времени дает картину, далеко не похожую на привычную простую схему.

Патриотизм — это прекрасно, но не стоит искать к нему поводов там, где их нет или они весьма проблематичны и неоднозначны. Несомненным же поводом для национальной гордости является поведение «торговых людей» волжских городов, которым, наконец, надоел творившийся вокруг беспредел. Они сумели без участия «больших людей» самоорганизоваться, собрать деньги, вооружить ополчение и послать его на Москву, где оно решающим образом вмешалось в борьбу соперничающих клик. Памятник Минину и Пожарскому — это не просто элемент оформления Красной площади, он должен стать центром национального, патриотического поклонения и сегодняшних поколений россиян.

Что же касается заочного избрания на московский трон шестнадцатилетнего Михаила Романова, то мотивы «олигархов» того времени вполне совпадают с соображениями их современных преемников и во время смены власти в последний год второго тысячелетия: «Выберем Мишу Романова, он молод и нам будет поваден»…

____________________

В 17 веке в национальном характере русских-«московитов» появилась черта, которая дожила до наших дней — постоянное, сознательное или бессознательное, сравнение порядков и людей своей страны с порядками и людьми в других странах.

Причем, сравнение шло именно с Европой, хотя в то время бросающейся в глаза разницы в материальном уровне жизни с Востоком заметно еще не было. Это еще более удивительно, если учесть, что степень религиозного неприятия католицизма и протестантства в Московии была гораздо выше, чем, например, в отношении ислама.

Судя по всему, несмотря на множество перенятых в Орде черт, русской жизни были свойственны те же базовые представления о добре и зле, о справедливости, роднившие ее именно с христианской Европой, чем с ближним — мусульманским — Востоком.

Этот «мониторинг» сравнения был характерен для всех — и для тех, кто считал Европу образцом, к которому надо стремиться, и для тех, кто тамошние порядки осуждал и превозносил «русский» образ жизни. С 17 века Европа встала у порога рождающейся из Московии России — вне зависимости от того, с каким знаком — «плюсом» или «минусом» — ее воспринимали.

Растущая популярность «европейского» образа жизни так бы и осталась игрушкой высших слоев московского общества, если бы хватало средств вести войны за восстановление западных границ государства. Но бесконечные войны с Речью Посполитой были тяжелы и не слишком успешны.

Новая династия Романовых прежним авторитетом Рюриковичей не пользовалась — сбор налогов, прикрепление крестьян к земле для кормления воинских людей, созыв нерегулярных ополчений превратились в мучительные и насильственные кампании.

Да и не слишком боеспособны были эти традиционные для Московии войска. Ну, какой был боец из мелкого дворянчика, у которого соседний монастырь или боярин «свели» крестьян, которого еле разыскали царские чиновники, который все норовил сбежать со сборного пункта, которого поймали и били кнутом и — после отсидки в тюрьме — все-таки приставили к воинской службе?!

Но главным было то, насыщение пехоты огнестрельным оружием изменило тактику войск в сражениях. Теперь войска выстраивались в несколько линий, после залпа первая линия отходила назад для перезарядки ружей, и залп производила выдвинувшаяся вторая линия, затем третья, а потом на позицию залпа выдвигалась перезарядившая оружие первая линия. Огонь, таким образом, велся практически без перерывов, и исход сражения решали именно эти, непрерывно изрыгающие смертоносный огонь, линии. Поддерживал атаку или оборону пехотных линий народившийся в то время «бог войны» — артиллерия.

Военные силы, бывшие в распоряжении московских воевод, для таких сражений были непригодны. Нужно было создавать новую — постоянную, профессиональную — армию. Но она была дорога и по карману государству оказалось создать лишь несколько полков «иноземного строя».

Попытка создать нечто похожее на регулярную армию на «национальной» основе — стрелецкие полки — оказалась не слишком удачной. Стрельцы были, конечно, боеспособней дворянского ополчения, но интересовали их прежде всего те «гражданские» занятия, которыми они кормили свои семьи. А новая военная тактика предполагала чрезвычайно жесткую, «палочную» дисциплину, заставлявшую солдат держать строй и выполнять сложные операции под огнем такой же непрерывно палящей линии противника — то есть, нужны были бойцы полностью оторванные от «гражданской» жизни, живущие только войной, повинующиеся своим командирам беспрекословно.

Если вы обратили внимание, то траты на армию за пятьдесят лет выросли в три раза — и все равно этого было очень мало, это был лишь приступ к созданию современной армии. Чтобы не оказаться беззащитной жертвой возможной агрессии, дворцовых западных «игрушек» было недостаточно — надо было во всем государстве менять очень многое, причем, менять именно на «иноземный» лад. Но это уже было делом Петра I. А на долю его отца, Алексея Михайловича, выпало готовить страну к «петровскому» перевороту идеологически.

Именно при Алексее на службу в создаваемую новую армию стали во множестве приглашаться иностранные офицеры, а затем и специалисты по многим «гражданским» отраслям. Причем, на службу не брали людей из католических стран — папский престол по-прежнему воспринимался главным врагом православия. На государеву службу приезжали протестанты, которые считались гораздо менее «опасными», поскольку не управлялись из единого центра, — и в Россию начал проникать не католический, а лютеранский и кальвинистский дух.

Безуспешные весь век поиски способов «не мытьем, так катаньем» добыть деньги встретились с совершенно новыми для России людьми, с теми, кто своим трудом добывал эти деньги для западных стран. И прошло чуть больше ста лет, как взгляды царей изменились самым существенным образом. Иван Грозный в своей переписке с Елизаветой Английской издевательски недоумевал, как это «великая королева» слушается советов каких-то своих «торговых мужиков». А уже для Петра забота о собственных «торговых мужиках» — первейшее государственное дело! И этот переворот в сознании (не только царском) произошел при Алексее Михайловиче. Он бы, может, и рад был оставить все «по-старине» — да нужда заставила.

Раскол Московской православной церкви — тема яркая, колоритная (достаточно почитать Житие протопопа Аввакума) — внешне напоминает раскол западной церкви. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что эти два раскола имеют мало общего.

Западная Реформация вызрела в богословии, спор шел о сути спасения души, но в московском православии богословие практически отсутствовало (по крайней мере, достоверных следов его пока не найдено) и спор шел о внешних традициях, об обрядовой стороне спасения.

Лютерова и кальвинова революция отвергла церковь, как посредника между человеком и Богом, а какая-либо роль светских властей в спасении даже не рассматривалась, обе же стороны московского конфликта старались овладеть существовавшей церковной организацией и постоянно апеллировали к царю.

Реформация вызвала жадный массовый интерес к первоисточнику веры, к Библии, московский же раскол такого интереса не вызвал.

Реформация выдвинула слой «новых» людей кальвинистского толка, начавших революции практически во всех делах и занятиях человеческих, московский же раскол таких людей в то время не выдвинул — раскольники-старообрядцы либо уходили в глухие углы страны, либо маскировалась в «подполье».

После Реформации проповедники обеих враждующих сторон «пошли в народ», и началось то, что впоследствии получило название «второе крещение Европы» — донесение истин христианства до «широких народных масс». Ничего подобного этому движению в России не возникло — ни от раскольников, ни от «никониан».

Патриарх Никон «всего лишь» привел тексты, читаемые в церквях, и обрядовые детали к единому с другими православными патриархиями стандарту. И в ответ получил бурю возмущения вместе с самыми фантастическими обвинениями. Почему?

Никон затронул самое важное в «московском варианте» православия — веру в действенность обряда в деле спасения души. Обряд воспринимался по-язычески, как способ общения с потусторонним божеством. И в нем была важна каждая деталь, каждая мелочь — ведь «неправильно» совершенный обряд терял свою силу. Отсюда и одновременное проведение нескольких церковных служб при полном забвении их смысла, и отказ от проповедей, и ненужность богословских «умствований».

«Московское» православие было удивительно похоже на ислам: тот же комфортный, уютный, защищенный мир государства-общины, где всеобщее благополучие обеспечивается «правильно» организованной церковью обрядностью, церковью, которая опирается на государственную мощь православного царя.

Западные поиски смысла веры, спасения были для Московии непонятны, и европейские расколы вызывали лишь злорадство («а у нас — тишь да гладь, Божья благодать»). Отношение к другим православным патриархиям, прихожане которых оказались под мусульманским правлением, было высокомерным: «Мы — единственное православное царство», «Мы — Третий Рим», «Два Рима пали, а четвертому не бывать»…

И вот, нам говорят, что, оказывается, молились мы все время неправильно, и крестились не так, и крестные ходы водили не в ту сторону, и имя Сына Божия произносили не так, как должно… Это была катастрофа, рухнул целый мир, в котором жили поколения «московских» христиан, это был конец гордой идеи «третьего Рима».

Но в формуле «Москва — третий Рим» была заложена идея, которая помогла понять «ревнителям древнего благочестия» смысл происходящего, не отказываясь от своего понимания роли Москвы в мировой истории — «а четвертому не бывать». Это означало, что с падением «третьего Рима» начинается череда событий, предсказанных в «Апокалипсисе» — приход царства Антихриста, заканчивающегося концом мира и Страшным судом.

И, в полном соответствии с Откровением, старообрядцы объявили «Царством Антихриста» царство Алексея Михайловича и его потомков. Отсюда и «последняя» ярость старообрядческих проповедников, и коллективные самосожжения их последователей, и отказ от любого соприкосновения с «никонианами».

Сначала приверженцев «староотеческой веры» было довольно много, а колеблющихся и сочувствующих лидерам раскола — еще больше, но прошло сравнительно немного времени, и все «образовалось»: подавляющее большинство русских православных людей приняли новые, исправленные богослужения и все реже вспоминали вчерашнюю идею о «Москве — третьем Риме».

Для молодого Петра I путь на учебу в Европу был открыт…

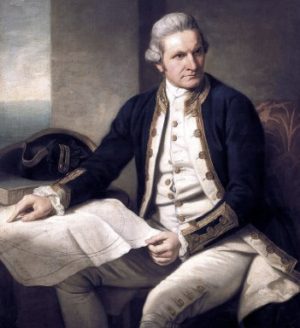

Джеймс родился в 1728 году в семье шотландского батрака. После своей первой школы [теперь там музей] он нанимается юнгой на частное судно, возившее уголь. Но это был какой-то необычный юнга — все свое свободное время он запоем читает книги о морских путешествиях и самым внимательнейшим образом штудирует, изучает книги, необходимые для того, чтобы стать таким же, как его любимые герои — география, картография, навигация, математика, астрономия…

Необычного парня скоро заметили хозяева судна и предложили ему командование на другом своем корабле. Для столь молодого человека это могло быть многообещающим началом карьеры. Но ведь суда эти были каботажными, плававшими только вдоль берегов, в своих маршрутах повязанные коммерческими заказами. И Кук принял совершенно неожиданное решение — капитанской карьере «купца» он предпочел матросскую лямку на корабле Королевского флота.

На военном 60-пушечном корабле, вероятно, тоже удивились такому новому рядовому матросу — и через месяц молодой Кук уже боцман. Еще через два года он сдает экзамен и становится младшим офицером, отвечающем за навигацию судна. А тут как раз подоспела война с Францией, и его корабль должен был идти во Французскую Канаду помогать английским войскам брать Квебек. Но для этого нужно было подняться по реке Святого Лаврентия, фарватер которой был совершенно неизвестен. Сделать карту реки, выставить на ней буи для других кораблей и должен был Кук. С задачей он справился блестяще и попал на заметку лордов Адмиралтейства.

И когда было решено послать английский корабль в южные широты, выбор командования экспедицией пал на Джеймса Кука. Сейчас этот выбор называют историческим, поскольку в тот момент Британия получила величайшего в своей истории морехода.

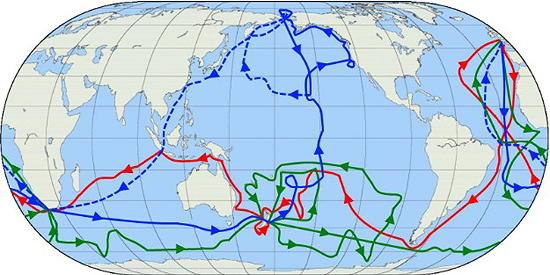

Кук должен был дойти до Таити и там провести наблюдение чрезвычайно редкого, но тогдашней астрономией уже предсказуемого события — прохождения Венеры через диск Солнца.

С помощью этого наблюдения можно было определить расстояние от Земли до Солнца при условии, что такие же наблюдения произведут другие группы астрономов по всей Земле. Поэтому к «венерианскому затмению Солнца» 1769 года готовились астрономы из разных стран. Они со своими приборами разъезжались по наиболее отдаленным друг от друга точкам планеты, чтобы затем можно было свести воедино полученные ими данные и определить расстояние до нашего светила с наибольшей точностью. С огромными трудами астрономические экспедиции добирались до Якутска и Оренбурга, до Калифорнии и Китая, до Индонезии и Индии. Пунктов наблюдения было около полутора сотен [российские астрономические партии провожала в дорогу сама императрица Екатерина II].

Кук получил для этого путешествия небольшой корабль «Индевор» («Усилие») и в сопровождении ученых отплыл в первую свою дальнюю экспедицию [В честь этого первого корабля Джеймса Кука был назван командный модуль космического аппарата, осуществившего четвертую высадку американских астронавтов на Луну, а также один из космических кораблей многоразового использования (шаттлов)].

Почти год добирался «Индевор» через Южную Америку до Таити. Для нескольких часов наблюдения за прохождением Венеры по солнечному диску на берегу острова был выстроен вооруженный пушками форт, обнесенный частоколом, валом и рвом. Сделано это было «на всякий случай» — капитан запретил своим людям вступать в конфликты с местным населением, и с туземцами удалось наладить весьма дружественные отношения.

А после успешного завершения астрономической программы Кук начал выполнять секретные статьи инструкций Адмиралтейства.

Тогдашние карты далеких морей и океанов были испещрены маленькими, точечными фрагментами берегов, на которые натыкались немногочисленные европейские мореплаватели. Но чем были эти земли — побережьями больших или малых островов или целых континентов — об этом не знали. Обозначить на картах очертания неизвестных земель, хотя бы немного изучить их и было задачей Джеймса Кука.

Это был век Разума, время «инвентаризации» окружающего мира во всех его проявлениях — всех остро интересовало где что расположено, что на разных землях растет, какие животные, птицы, насекомые водятся.

Кук направил свой корабль на юг, туда, где недавно была обнаружена неизвестная земля. Это была Новая Зеландия. С новозеландцами-маори, несмотря на подчеркнутое миролюбие англичан, хороших отношений установить не удалось, туземцы здесь были весьма агрессивны, произошли вооруженные стычки. Поднявшийся на гору капитан увидел, что Новая Зеландия не материк, как считали раньше, а состоит из двух островов, разделенных проливом (этот пролив до сих пор носит имя Кука).

Следующей целью экспедиции было исследование берегов еще одной неизвестной земли на северо-западе. «Индевор» достиг побережья и пошел на север. Земля оказалась огромной, ей конца и края не было. На берег высадилась бригада экспедиционных ботаников и художников, и результаты их поисков оказались настолько впечатляющими, что Кук назвал залив, на берегах которого была сделана продолжительная остановка, Ботаническим.

[Джозеф Банкс, глава ботаников первой экспедиции Кука, по возвращении в Англию стал знаменитостью, он был избран президентом Королевского общества (Академии наук) и сорок лет направлял курс британской науки. Он посылал экспедиции в самые отдаленные уголки света. По его требованию, каждый британский корабль привозил из дальних походов образцы растений и минералов, которые хранились и изучались в его доме, широко открытом для публики]

Побережье вело «Индевор» на запад, стали появляться подводные рифы, на один из которых и наскочил корабль. В пробоину хлынула вода, и экипаж бросился спасать судно. Помощи ждать было неоткуда — на тысячи и тысячи миль вокруг простирался лишь пустынный океан. За борт полетели пушки, запасные паруса, канаты, личные вещи моряков, но собранные ботанические коллекции никто и пальцем не тронул!

Морякам удалось облегчить судно и снять его с рифа, с отливом оно оказалось на берегу, и пробоину удалось заделать. Но когда они попытались продолжить плавание, выяснилось, что корабль зажат между берегом и нескончаемой стеной сплошного рифа. Так было открыто одно из чудес природного мира — Большой Барьерный риф, единственное произведение живых организмов, которое видно из космоса. Парусник «черепашьим шагом» выводили из рифовой ловушки более семисот километров…

По дороге Кук обнаружил, что между Австралией и Новой Гвинеей имеется пролив, куда он и вошел, направляясь в обжитые места — в Индонезию. Там экипаж подхватил малярию и дизентерию, от которых умерло большинство команды. До южной оконечности Африки добрались лишь 12 человек…

Научные результаты этой трехлетней экспедиции были оценены по достоинству [достаточно сказать, что обработка только ботанических коллекций заняла около двадцати лет, и по ее итогам было выпущено 35 томов описаний австралийских растений, снабженных 800 рисунками], и ровно через год Адмиралтейство вновь направляет Кука в южные моря.

Такая спешка была вызвана тем, что такие же экспедиции посылала туда и Франция, извечная соперница Британии, — началась гонка открытий, результаты которой имели, как геополитический, так, в конечном счете, и коммерческий интерес.

Особе беспокойство у лордов Адмиралтейства вызывало открытие французским капитаном земли в южных антарктических широтах Атлантики [как выяснилось значительно позже, французский капитан Бове наткнулся в тумане на небольшой вулканический остров, от которого до Антарктиды было еще полторы тысячи километров]. Плотные льды не позволили ему исследовать увиденный им мыс и даже точно определить его координаты, но по его предположению, это была часть огромного неведомого Южного континента, который долго и безуспешно искали чуть ли не с античных времен. Перед Куком была поставлена задача найти этот мыс или достичь Южного континента из другой точки.

Из Плимута вышли на этот раз на двух кораблях («Резолюшн» и «Эдвенчур»), а через три месяца они уже искали неизвестную землю с неясными координатами. Две недели поисков результата не дали, таинственный мыс как будто провалился в арктических туманах. И тогда Кук решил идти дальше на юг — до тех пор, пока не наткнется на землю или корабли не остановят льды. И они стали первыми, кто пересек Южный Полярный круг.

И тут начался шторм, который разбросал суда экспедиции. Несколько дней Кук искал пропавшего напарника, но все было напрасно. На такой случай была договоренность, что корабли должны встретиться в одном из заливов Новой Зеландии. Туда и отправился «Резолюшн». И снова на берегу работали (6 недель) натуралисты, набивавшие неизвестными никому растениями экспедиционные ящики. А тут подспел и «Эдвенчур».

Корабли начали бороздить юг Тихого океана, открывая все новые острова и архипелаги, знакомясь с жизнью островитян. Но шторм снова развел корабли, и снова «Резолюшн» возвращается в условленную бухту. На этот раз, однако, дождаться «Эдвенчура» не удалось, и Кук решил вновь попытаться пробиться через льды на юг, но вновь неудачно.

«Эдвенчур» пришел в новозеландскую бухту через неделю после отплытия «Резолюшн». Посланные на берег для пополнения запасов десять моряков были убиты и съедены маори. Это произвело на капитана такое тяжелое впечатление, что он решил возвратиться в Англию.

А Кук продолжил поиски новых земель, затерянных в Тихом океане. По дороге домой он предпринял еще одну попытку пробиться к Южному материку — и снова льды стали для «Резолюшн» непреодолимой преградой. Стало ясно — и это было главным результатом этой экспедиции — что Южная земля, если она действительно существует, находится слишком близко к Южному полюсу, далеко от морских путей и настолько закрыта льдами, что и думать нечего о создании там баз снабжения кораблей. Интерес к этой земле (Антарктиде) с тех пор был надолго потерян.

И снова прошел лишь год после окончания второй кругосветки, как Кук выходит в третью свою сверхдальнюю экспедицию. На этот раз ему была поставлена задача разрешить один из главных вопросов тогдашнего мореплавания — существует ли Северо-Западный проход? Можно ли попасть из Атлантики в Тихий океан, не огибая Южную Америку, а напрямую, через север Американского континента? Все попытки найти этот проход со стороны Атлантического океана потерпели неудачу. Теперь предстояло выяснить, можно ли пробить путь в Атлантику из Тихого океана. Глядя сейчас на современную карту, становится ясно, что кораблям 18-го века это было невозможно, но эту карту еще предстояло создать…

Для Кука маршрут его «Резолюшн» был уже привычным: Кейптаун — Магелланов пролив — Таити. Далее он пошел на север. И там, посреди океана, Кук открыл архипелаг — Гавайские острова, ставшие для него роковыми. Впрочем, первая встреча с туземцами была вполне дружественной. Передохнув, экспедиция пошла дальше на север. Корабли вошли в пролив между Евразией и Америкой, но в Чукотском море перед ними встали непреодолимые ледяные поля. Если Северо-Западный проход и существовал, то был явно непроходим…

Повернув назад, экспедиция на Алеутских островах повстречала русских охотников, которые показали ему карту этого района, составленную Витусом Берингом. Кук перерисовал карту и назвал только что покинутый пролив именем российского командора.

Зимовку предполагалось провести на Гавайях, но поначалу дружеское отношение аборигенов сменилось нарастающей враждебностью. Корабли попытались отойти от островов, но шторм вынудил их вернуться к берегу. Караулившие суда толпы гавайцев представляли реальную угрозу, которую Кук не мог отвести — моряки не понимали, чего от них хотят воинственные аборигены. Участились мелкие кражи, а когда местные украли баркас, нервы Кука сдали. Он попытался взять в заложники вождя племени, но в стычке на берегу был убит копьем в затылок. Его тело туземцы с торжеством унесли вглубь острова. Получить его обратно без применения силы не удалось, и корабли из своих пушек разнесли прибрежные селения. Только после этого гавайцы принесли корзину с уже расчлененным телом Кука и его отрубленной головой. Капитана похоронили в море…

Экспедиция продолжилась уже без командира, но была столь же неудачной — и вторая попытка пробиться через сплошные льды Чукотского моря не удалась.

[История многочисленных штурмов Северо-Западного прохода изобиловала многочисленными трагедиями и жертвами. Первым пройти из северной Атлантики в Тихий океан удалось Руалу Амундсену лишь в 1906 году. Но до сих пор этот маршрут не имеет коммерческого значения]

Капитан Джеймс Кук считается самым выдающимся морепроходцем нации «просвещенных мореплавателей», Великобритании. За три своих кругосветных экспедиции он прошел путь, равный расстоянию от Земли до Луны — более 300 тысяч километров.

«Поелику в России считают Новый год по-разному, с сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с первого января. А в знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять — на то других дней хватает».

Петр I

«Век Разума» в Европе и в России

В 17 веке разрушились те незыблемые ранее устои, на которых держался относительный мир и порядок в средневековой Европе.

Реформация освободила совесть верующих от авторитета Церкви; английская революция сломала традицию повиновения монарху. Единственным безусловным авторитетом над людьми оставался Бог, но его веления истолковывались верующими уж слишком по-разному. Никогда, наверное, в Европе не было столько людей, уверенных, что они «получили Божественное откровение, — и считавших, что имеют полное право диктовать свою волю другим. Кто может рассудить и примирить двух фанатиков, равно убежденных в противоположных истинах?

Философы 17 века решили, что таким общепримиряющим судьей может — и должен — стать человеческий разум. На смену «веку святых», как называли первую половину 17 века, шел «век философов» или «век ученых».

Верит каждый человек по-своему, а разум у всех одинаковый, разумные люди всегда могут договориться друг с другом. Никому не придет в голову оспаривать, что сумма углов в треугольнике равна 180 градусам, точно так же всем ясно, что жить в мире лучше, чем в войне, иметь друзей лучше, чем врагов, быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным.

«Нужно заниматься только такими предметами, о которых наш ум кажется способным достичь достоверных и несомненных познаний» (Рене Декарт)

Достичь «достоверных и несомненных познаний» о Боге и судьбе бессмертной души, о способах обретения благодати и прочих подобных предметах человеческий ум явно не в состоянии, и мыслители-рационалисты (от латинского «ratio» — «разум») «спустились с небес на землю». Они отложили в сторону вечные и неразрешимые тайны мироздания и занялись проблемами насущными и современными.

Впервые была поставлена амбициозная и увлекательная задача: изучить природу человека и на основании этого построить разумную мораль, разумную педагогику, разумную политику и экономику, которые будут взяты на вооружение разумными правительствами.

Главную причину человеческих несчастий увидели в неумении или нежелании руководствоваться разумом. Человек — существо эгоистическое и подверженное разрушительным страстям, он часто ведет себя неразумно, нанося вред себе и другим. Чтобы уменьшить этот вред, нужно научить или заставить людей подчиняться законам разума.

Разум должен заменить собой традиции, которые потеряли безусловный авторитет. Разум должен заменить и религиозную веру, которая становится настолько индивидуальной, что уже не объединяет людей, а разделяет их.

Целью и девизом новой эпохи в истории европейской цивилизации стало переустройство всех сторон человеческой жизни на разумных началах. Современники тогда же назвали ее «эпохой Просвещения». Считается, что началась она в конце 17 века и длилась примерно сто лет — до тех пор, пока ее идеи не вылились в практику Великой французской революции.

Впервые идеи Просвещения были сформулированы и облечены в форму стройных теорий в Англии. Затем они были подхвачены французскими литераторами и философами, которые внесли в них много своего и распространили их по всему свету. В конце 18 века все образованные люди Европы и обеих Америк знали книги Вольтера, Монтескье, Руссо и чтили их авторов как духовных отцов нового, просвещенного человечества.

Труды английских просветителей не имели столь громкой и массовой славы за пределами Англии, но именно они дали общее направление для многих последующих общественных теорий.

АНГЛИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Разуму в Англии не приходилось преодолевать религиозного запрета на свободное исследование, поэтому даже сомнение в христианских догматах не толкало английских философов к активной борьбе против религии и церкви.

Никто из них не претендовал на роль пророка, духовного учителя человечества — эта роль сохранялась за прежними учителями, христианскими пастырями. Свою задачу они видели в том, чтобы дать универсальные практические жизненные правила, которые позволили бы людям уживаться друг с другом, невзирая на противоречия в интересах, взглядах, верованиях и вкусах.

Их размышления вытекали из только что пережитого Англией опыта гражданской войны — они стремились найти надежные пути к гражданскому миру.

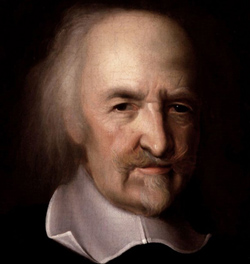

Томас Гоббс. Потрясение ужасами гражданской войны особенно сильно отразилось в политической теории Томаса Гоббса, — он бежал из Англии в начале кромвелевской революции и провел в эмиграции десять лет.

Проследим ход ег о рассуждений и рассмотрим выводы, к которым он пришел.

о рассуждений и рассмотрим выводы, к которым он пришел.

Несомненно и очевидно, что все люди по природе своей равны и от рождения обладают одинаковыми естественными правами. Если предоставить людей самим себе, то никто из них добровольно не уступит и не подчинится другому. Самостоятельное отстаивание каждым человеком своих прав неизбежно ведет к «войне всех против всех». Единственный способ ее избежать — заключить общественный договор об образовании государства и передать ему заботу поддержания гражданского мира.

Чтобы успешно выполнять свою главную задачу — защиту жизни подданных — власть государства должна быть сильной, неразделенной и неограниченной. Для поддержания мира и согласия в стране оно имеет право на любые ограничения свобод. Любые попытки контроля над властью (например, со стороны парламента) — абсурд, поскольку такой контроль лишь ослабляют ее, не принося никакой пользы.

Подданные, раз они добровольно, под угрозой всеобщей гибели отказались от своих естественных прав в пользу государства, обязаны беспрекословно ему повиноваться — до тех пор, пока оно их защищает. Идеальная форма государственного устройства — абсолютная монархия, в которой монарх «имеет право на все, с тем лишь ограничением, что, являясь сам подданным Бога, он обязан в силу этого соблюдать естественные законы».

Естественные законы — это «найденные разумом общие правила», подсказанные инстинктом самосохранения ради прекращения «войны всех против всех». Они очевидны для каждого человека, обладающего здравым рассудком, они неизменны, универсальны и вечны: «Государи и судьи сменяют друг друга, мало того, небо и земля могут исчезнуть, но ни один пункт естественного закона не исчезнет, ибо это вечный божественный закон». Первый естественный закон гласит: «Должно искать мира и следовать ему». Все другие естественные законы (например, принципы равенства прав, соблюдения договоров) указывают путь к этому миру.

Если издаваемые государством законы будут противоречить законам естественным, то это вредно и опасно для него самого. Однако, судить об этом вправе только сама высшая власть, но никак не подданные.

Правовое государство Джона Локка. Локк, как и Гоббс, побывал в политической эмиграции — но не во время революции, а после нее, — он спасался от преследований восстановленной королевской власти. Соответственно, был другим и его идеал государства.

Люди  — существа хотя и эгоистичные, но разумные, они вполне способны уживаться друг с другом без всякого государства. Есть только один вид споров, для разрешения которых недостаточно простого человеческого чувства справедливости и требуется внешняя сила государства — имущественные споры.

— существа хотя и эгоистичные, но разумные, они вполне способны уживаться друг с другом без всякого государства. Есть только один вид споров, для разрешения которых недостаточно простого человеческого чувства справедливости и требуется внешняя сила государства — имущественные споры.

Главная проблема при этом — создать такой механизм, который бы не давал государству становиться деспотическим — чтобы оно не принималось разрешать споры, которые люди могут разрешить и сами, чтобы не смело ограничивать права граждан.

Общественный договор о государстве заключается не под угрозой физической гибели, а всего лишь в стремлении безопасно владеть своим имуществом. И условия этого договора не такие жесткие: люди не отказываются от своих прав, они сохраняют неотчуждаемые естественные права, главные из которых — собственность и свобода мнений.

Заключая общественный договор, люди создают гражданское общество — это не государство, но его необходимое условие, потому что только гражданское общество вправе определять конкретные формы государственного правления.

Хорошим «противоядием» от злоупотреблений может стать разделение власти на законодательную и исполнительную. Законы может принимать лишь законодательный орган, сформированный народом и собирающийся только на непродолжительное время (чтобы депутаты, ведя жизнь обычных граждан, сами подвергались действию изданных ими законов). Законодатели не должны нарушать «естественных законов» и не имеют права издавать такие законы, действие которых распространялось бы не на всех граждан: «Ни для одного человека, находящегося в гражданском обществе, не может быть сделано исключение из законов этого общества».

Мысли Локка не остались только на бумаге — большинство их воплотилось в государственной практике после «Славной революции». Государство гарантировало гражданам Англии свободу, но тем самым оно сняло с себя ответственность за то, как они этой свободой воспользуются.

Общество раннего капитализма ничуть не напоминало рай на земле: жестокая борьба корыстных интересов, обогащение меньшинства и нищета большинства, страшные условия жизни в городских трущобах — все это могло бы заставить усомниться в ценности с таким трудом завоеванных свобод. Однако никто из мыслящих людей Британии не призвал к ограничению свободы во имя более справедливого и равномерного распределения общественных благ.

«Человек общественный». Английские просветители 17-18 веков были убеждены, что не государство, а само общество должно научиться решать свои проблемы.

При этом общество не должно взывать к христианской совести, поскольку вера — личное и интимное дело каждого. Поэтому просветители обращались не к вере, а к разуму людей, доказывая, что христианское отношение к ближнему — необходимое условие сохранения прочного мира в обществе.

Под влиянием их идей в стране становилось все больше благотворительных школ, больниц, приютов для бедных. Благотворительная деятельность стала одним из обязательных правил хорошего тона, вошла в «кодекс джентльмена» наряду с прочими «социальными» добродетелями — благожелательностью, терпимостью, способностью к компромиссу, сотрудничеству и взаимопомощи. И наоборот, фанатизм и нетерпимость любых оттенков стали «дурным тоном», нарушением общественного приличия.

Правила цивилизованного общежития, выработанные и распространенные в массовом сознании усилиями английских просветителей, легли в основу современной демократической культуры.

ФРАНЦУЗСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Во Франции 18 века власть короля была абсолютной и не ограничивалась никакими законами, католические монастыри еще владели внушительными богатствами, орден иезуитов был очень силен и влиятелен, а о свободе мысли и слова пока только мечтали. С конца 17 века возобновились преследования французских протестантов — гугенотов. Книги ученых-вольнодумцев, которые в Голландии и Англии свободно лежали на прилавках, во Франции запрещались и даже сжигались как «еретические».

Разум воинствующий. Французские просветители старшего поколения — Вольтер и Монтескье — восхищались английским политическим устройством и научными достижениями, разделяли многие идеи Гоббса и Локка и познакомили с ними читающую Францию.

Однако не только политические идеи, но даже открытия естественных наук (например, открытый Ньютоном закон всемирного тяготения) приобретали в глазах французов совершенно новую, воинственную окраску: во всем этом содержался вызов властям — королю и католической церкви.

Английская революция, о которой сами англичане старались не вспоминать, для французских просветителей была достойным примером для подражания:

«Англий ская нация — единственная на земле — сумела упорядочить власть королей, сопротивляясь ей. В конце концов, после многих усилий было образовано такое мудрое правительство, при котором монарх, всесильный делать добро, был бессилен совершать зло» (Вольтер)

ская нация — единственная на земле — сумела упорядочить власть королей, сопротивляясь ей. В конце концов, после многих усилий было образовано такое мудрое правительство, при котором монарх, всесильный делать добро, был бессилен совершать зло» (Вольтер)

Во Франции, как и в Англии, взывали к Разуму — но не ради мира, а ради борьбы с существующим положением вещей. Традиции, устройство государства, действующие законы, система воспитания, общепринятые понятия — буквально все вокруг виделось никчемным, прогнившим хламом, годным только на свалку. «Поступайте противно обычаю, и вы почти всегда будете поступать хорошо», — писал Руссо. «Старое» и «плохое» стали практически синонимами.

«Если вам нужны хорошие законы, сожгите старые и создайте новые», — писал «патриарх» французского Просвещения Франсуа Мари Аруэ (Вольтер). По роду занятий и по складу ума он был скорее поэтом, литератором, чем философом. Наделенный острым и насмешливым умом, он на лету схватывал идеи своего времени и излагал их живым, изящным, доступным широкому читателю языком в своих повестях, пьесах и стихах. Вольтер обладал даром сатирика и видел свою главную задачу в том, чтобы высмеивать глупости, нелепости и пороки, где бы он их ни замечал — в обычаях соотечественников или в управлении государством. За свои вольные высказывания он еще в молодости сидел в королевской тюрьме Бастилии, и потому при возникающих угрозах почитал за лучшее уезжать из Франции. Впрочем, мировая слава Вольтера защищала его от слишком больших неприятностей со стороны правительства.

Просветители видели в истории человечества сплошную иллюстрацию бедствий, к которым приводят невежество и предрассудки. Насколько счастливее стали бы люди, если бы руководствовались в жизни разумными мнениями! А выработать разумные мнения обо всем на свете — начиная с устройства Вселенной и заканчивая правильным воспитанием детей — вполне по силам любому человеку, обладающему здравым рассудком. Надо только стряхнуть с себя власть ложных авторитетов и дать себе труд пользоваться собственным разумом. Опираться при этом нужно только на опыт — пять органов чувств позволяют составить правильное представление о мире. Все то, что не согласуется с таким представлением и доводами «здравого смысла», должно быть отвергнуто.

«Раздавите гадину!». Просветители создали во Франции настоящий культ науки, в которой видели доказательство неограниченных возможностей Разума. Церковь же внушала верующим, что человеческий разум слаб, и самые важные тайны бытия ему никогда не разгадать. Неудивительно, что католическая церковь стала для новых “властителей дум” врагом номер один — ее обвиняли в порабощении человеческого разума, в том, что она отвлекает человека от насущных жизненных проблем.

Вольтер писал о Библии: «Здравомыслящие люди спрашивают, как это собрание басен, которые так пошло оскорбляют разум, и богохульств, приписывающих божеству столько мерзостей, могло быть встречено с доверием?». Он не был атеистом, верил в существование некоего Творца вселенной, но видел, что священные тексты христианской религии не выдерживают никакой критики с позиций «здравого смысла». Будучи уверенным, что для народа какая-то религия необходима, потому что ничто больше не может держать его в узде, Вольтер хотел «разумной» религии, освобожденной от «басен». Он сказал однажды: «Если бы Бога не было, то его следовало бы выдумать»).

Другие просветители считали Бога порождением «разнузданного воображения» и доказывали, что ничего, кроме зла, религия человеческому роду не принесла.

«Жалкие смертные! До каких же пор ваше столь деятельное и падкое до чудесного воображение будет стремиться за грани чувственного мира, вредя этим вам самим и существам, с которыми вы живете на земле? Почему вы не следуете мирно по легкому и простому пути, начертанному вам вашей природой? …Забудьте же о том, чего не в состоянии понять человеческий ум; оставьте свои призраки: занимайтесь исследованием истины; научитесь искусству жить счастливо; улучшайте свои нравы, свои правительства, свои законы; думайте о воспитании, о возделывании земли, об истинно полезных науках; работайте усердно; заставьте своим трудом природу быть полезной вам, и тогда боги не сумеют сделать вам ничего» (Поль Гольбах).

Чем больше преследовались и запрещались «просветительские» сочинения, чем суровее наказывались их авторы, тем популярнее они становились в образованном французском обществе. Мода на вольномыслие («вольтерьянство») захватила даже высшие придворные круги, где у гонимых философов было немало заступников, и, особенно, заступниц.

Настоящий ажиотаж во Франции вызвало начало издания «Энциклопедии», в которой предполагалось «собрать воедино знания, рассеянные по земле», чтобы люди стали «образованнее, добрее и счастливее». Читательский интерес особенно подогревался объявленным составом авторов, большинство из которых были известны своими конфликтами с церковью. За 30 лет (1751-80) вышло 35 томов «Энциклопедии».

«Долой деспотизм!» Другим врагом французских просветителей был деспотизм, т.е. власть, отвергающая принцип «цари созданы для народов, а не народы для царей», и попирающая «естественные права» подданных. Большинство европейских стран в ту эпоху были, как и Франция, абсолютными монархиями, и короли везде стремились усилить свою власть, удушая остатки средневекового местного самоуправления и сословных вольностей. Поэтому проблема «деспотизма» была животрепещущей для всех, исключая редкие «островки свободы» вроде Англии или Голландии.

Просветители доказывали, что абсолютная власть, в первую очередь, развращает самого монарха, а вслед за ним и всю страну. В поисках «лекарства» от деспотизма они обращались все к тому же разуму — и самих властителей, и их подданных.

Был создан идеальный образ «просвещенного монарха», хорошо понимающего свои и государственные выгоды, и потому создающего разумные и справедливые законы. «Хорошие» законы, по общему убеждению, способны были буквально творить чудеса: облагораживать нравы, обеспечивать расцвет наук, искусств и ремесел, всеобщее богатство и счастье.

Разумные законы должны были и создать гарантии от возможных злоупотреблений королевской властью. Вслед за Локком Шарль Монтескье увидел лучшее «лекарство от деспотизма» в разделении властей. К двум независимым друг от друга ветвям власти — законодательной и исполнительной — он, опираясь на давнюю французскую традицию независимых судов, прибавил третью — судебную власть. В этом законченном виде система разделения властей и стала осуществляться на практике. И по сей день она существует во всех государствах, считающих себя демократическими.

Большинство французских просветителей видели свой государственный идеал в «просвещенной» и ограниченной законом монархии и надеялись на «здравый смысл» королей в деле утверждения такого строя. Однако при этом многие из них подчеркивали, что, если эти надежды не оправдываются, то народы должны брать дело в собственные руки.

«Всякая власть — от Бога, я это признаю; но и всякая болезнь от него же: значит ли это, что запрещено звать врача?» (Руссо)

По мере развития идей Просвещения, их распространения их во французском обществе все слабее становился в них дух свободы и терпимости, все громче звучала воинственная и нетерпеливая жажда радикальных перемен. Ученики и почитатели Вольтера и Монтескье пошли гораздо дальше своих учителей, додумали их идеи и довели многие из них до «логического конца». Особенно яркой фигурой позднего Просвещения был антипод Вольтера — страстно серьезный, начисто лишенный иронии, глубоко и самостоятельно мыслящий Жан-Жак Руссо.

Идеи Руссо. С юных лет впитавший идеи Просвещения, Жан-Жак Руссо так осмыслил многие из них, что пришел фактически к их отрицанию.

Совсем не в духе века он усомнился, что человечество, постепенно просвещаясь и обогащаясь знаниями, идет по пути прогресса к всеобщему счастью. Наоборот, «цивилизованный человек», оторвавшись от природы, забывает свое истинное предназначение и погрязает в пороках. Люди, считающие себя образова нными и «просвещенными», как правило, гораздо дальше от правильной, добродетельной жизни, чем простые неграмотные труженики. Поэтому истинное просвещение заключается не столько в книгах, сколько в гармоничной трудовой жизни на лоне природы. И людям культурным следует учиться у «серых» крестьян, чей образ жизни позволяет им мыслить непредвзято, опираясь не на авторитеты, а на свой собственный опыт.

нными и «просвещенными», как правило, гораздо дальше от правильной, добродетельной жизни, чем простые неграмотные труженики. Поэтому истинное просвещение заключается не столько в книгах, сколько в гармоничной трудовой жизни на лоне природы. И людям культурным следует учиться у «серых» крестьян, чей образ жизни позволяет им мыслить непредвзято, опираясь не на авторитеты, а на свой собственный опыт.

Так излюбленная просветителями мысль о необходимости опытного познания была доведена до совершенно новых выводов.

То же самое произошло у Руссо и с другой популярной идеей его времени — идеей природного равенства людей.

Люди по природе, от рождения равны, но в обществе этого равенства нет и в помине — разве это разумно и справедливо. И слишком богатые, и слишком бедные не могут быть надежной опорой свободы в государстве — «одни ее покупают, другие продают». Поэтому Руссо считал, что государство обязано уравнивать состояния, не допуская ни крайней нищеты, ни чрезмерного богатства.

Наделив свое идеальное государство такими серьезными полномочиями, Руссо стремился сделать его и гораздо более спаянным, монолитным, чем «правовое государство» Локка. В нем не было места борьбе эгоистических интересов, граждане должны были охотно и сознательно подчиняться «общей воле». Чтобы добиться такого уровня сознательности, государство должно целенаправленно воспитывать своих граждан с раннего детства.

«Чем лучше устроено Государство, тем больше в умах граждан заботы общественные дают ему перевес над заботами личными …Как только кто-либо говорит о делах Государства: «Что мне до этого?» — следует считать, что Государство погибло».

Он категорически отвергал выборную демократию и был убежден, что каждый гражданин обязан лично участвовать в народных законодательных собраниях. Предлагать законы этим гигантским сборищам должен был некий Законодатель — просвещенный, свободный от личной корысти и наделенный способностью выражать «общую волю». Все несогласные с «общей волей» из государства должны были изгоняться. В этом Руссо видел подлинную гражданскую свободу, — «ибо поступать лишь под воздействием своего желания есть рабство, а подчиняться закону, который ты сам для себя установил, есть свобода».

Так французское Просвещение внесло новый, радикальный дух и смысл в идеи английских философов-рационалистов:

— необходимость критического отношения к традициям было доведено до отвращения ко всему «старому хламу»;

— утверждение прав человеческого разума — до настоящего культа Разума и Науки, которым стали приписывать неограниченные возможности;

— требование веротерпимости и борьба с суевериями вылились в воинствующий атеизм;

— идея природного равенства людей обернулась их искусственным уравниванием;

— правовое государство, защищающее неотчуждаемые права и свободы граждан, превратилось в нечто высшее по отношению к ним, в воспитателя и выразителя мистической «общей воли».

Разум, первоначально призванный как миротворец, стал к концу 18 века воинственным ниспровергателем устоев и начал грозить народам Европы новыми потрясениями.

Дух Просвещения легко проникал сквозь государственные границы, завоевывая умы и души повсюду. «Существующий порядок вещей, — говорит один немецкий писатель, сторонник «старого порядка», — стал, кажется, оскорбительным для всех, а иногда даже вызывает презрение. Странно видеть, как немилостиво судят сегодня обо всем, что имеет древнее происхождение. Новые впечатления проникают даже в недра наших семей и смущают их покой. Даже наши домохозяйки не желают более терпеть старую мебель».

Но кто слушал тогда подобных старых ворчунов! Гораздо заразительнее был безграничный оптимизм сторонников нового:

«Быстрый прогресс истинной науки иногда вызывает у меня сожаление, что я родился так рано. Невозможно представить себе той высоты, которой достигнет власть человека над материей через тысячу лет. Мы, возможно, научимся лишать огромные массы их тяжести и придавать им абсолютную легкость для более удобной перевозки. Уменьшатся затраты труда в сельском хозяйстве и удвоится его продукция; всякие болезни благодаря надежным средствам будут либо предотвращаться, либо излечиваться, не исключая даже болезни старости, а наша жизнь будет по желанию продлена даже за пределы глубокой старости. Наука нравственности пойдет по верному пути усовершенствования, так что уже не будет, как теперь, человек человеку волк и люди, наконец, узнают то, что они сейчас неверно называют человеколюбием».

(Бенджамен Франклин, американский «просветитель» — из частного письма)

Читать дальше

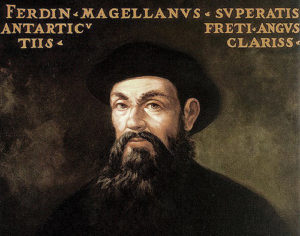

Мальчика из провинциальной португальской дворянской семьи взяли ко двору, он стал пажом королевы, но когда на трон взошел король Мигель, выяснилось, что он своего ровесника Фернана терпеть не может. Что там между ними произошло, навсегда останется неизвестным, но Фернан Магеллан круто развернулся и ушел на флот — служить простым солдатом.

Никогда не бывший на море Магеллан усиленно осваивает новую для него профессию моряка, надеясь выдвинутся на этом поприще. Впрочем, это было тогда нетрудно — Португалия в погоне за сокровищами Востока размахнулась так широко, что у нее просто не стало хватать моряков на многочисленные экспедиции, даже рулевые не различали где «право», где «лево» (приходилось на один борт привязывать лук, на другой — чеснок, и команды отдавать по типу «сено»/»солома»).

Магеллан нанялся в португальскую экспедицию по завоеванию ключевых позиций в Индийском океане. В первом же морском сражении удалось отличиться — корабль, на котором был Магеллан, прорвался сквозь строй арабско-индийских судов и в абордажном бою захватил вражеский флагман. В других сражениях за контроль над индийским побережьем Магеллан был дважды ранен, что не помешало ему участвовать в еще более дальнем морском походе. Португальцы предприняли попытку овладеть торговлей островов, на которых выращиваются пряности (посредники-арабы заламывали неимоверные цены). Когда эскадра вышла из индийского порта в сторону Индонезии, на одном из кораблей были Магеллан и его двоюродный брат и друг Франсишку Серран.

Когда португальцы вошли в портовый город Малакка, через который шел поток пряностей, поначалу все шло успешно, был даже заключен торговый договор с правителем. Нападение на европейцев произошло неожиданно, все моряки и солдаты, которые были в городе погибли. Вырваться к набережной удалось только маленькой группе во главе с Серраном. Увидев брата на берегу, Магеллан бросился туда на шлюпке и с боем сумел вызволить из беды товарищей.

Через три года новая экспедиция захватила Малакку, но во время дальнейшего плавания вглубь архипелага корабль, которым командовал Франсишку Серран, потерпел крушение и он очутился во владениях местного правителя. Вскоре Франсишку стал ближайшим советником и даже другом островного султана и решил к соотечественникам больше не возвращаться.

(В этом же походе Магеллан приобрел раба из местных жителей, окрещенного им под именем Энрике, который через несколько лет сыграет роковую роль в судьбе младшего брата Серрана.)

А Магеллан после еще многих боев и приключений вернулся в Португалию, не нажив в своих трудах и странствиях никакого богатства. Король выделил ему минимальное содержание. Магеллан просит отправить его в новую морскую экспедицию — король отказывает. Тогда Магеллан, поняв, что королю он не нужен, просит позволения предложить свои услуги другой стране — и на этот раз разрешение было дано. И Фернан переезжает к главному португальскому сопернику — в Испанию.

И здесь идея, которую он обдумывает уже давно, в разговорах с капитанами и астрономами, в изучении карт начинает обрастать плотью и кровью. Магеллан предлагает испанскому королю организовать экспедицию за драгоценными пряностями не на восток, вокруг Африки (здесь была территория, отведенная по договорам Португалии), а на запад. Он надеется, что не так давно открытая Америка где-нибудь на юге да кончается, и можно будет проникнуть в тот океан, который уже видели с суши испанские путешественники, пересекшие Панамский перешеек. Одна испанская экспедиция уже дошла до пролива, которым, по их предположениям, заканчивается континент, но, атакованная местными индейцами-каннибалами (местные индейцы высадившихся на берег моряков, в том числе командующего экспедицией, попросту съели на глазах их товарищей, оставшихся на корабле), глубоко входить в него не стала. Расчеты, представленные Магелланом, показывали, что Острова пряностей лежат совсем недалеко за Америкой. Решение об экспедиции за пряностями на запад было принято.

К морскому походу готовились пять кораблей с запасом продовольствия на два года на три сотни человек (сухари, вино, оливковое масло, уксус, солёная рыба, вяленая свинина, фасоль и бобы, мука, сыр, мед, миндаль, изюм, чернослив, сахар, айвовое варенье, каперсы, горчица, говядина, рис). Вооружение — 70 пушек, 50 аркебуз, 60 арбалетов, сотня комплектов лат. Легким разведывательным кораблем Магеллан поставил командовать Жуана Серрана, младшего брата далекого уже Франсишку, на трех других кораблях капитанами были поставлены знатные испанцы. Нелады в экспедиции начались еще до отплытия (испанские капитаны были недовольны, что ими командует португалец) и продолжились в море.

Отряд кораблей вышел в Атлантику в сентябре 1519 года. Подойдя через два месяца к Южной Америке, экспедиция дошла до самой южной точки континента, до которой добирались испанцы, до Ла-Платы, но разведка выяснила, что это не пролив, ведущий в следующий океан, а впадение в Атлантику гигантской реки. Была уже глубокая осень, когда корабли пошли дальше на юг, исследуя каждый залив на побережье — но долгожданного пролива все не было.

Магеллан решает зазимовать в удобной бухте и урезает ежедневный паек. В экипажах начался ропот, которым тут же воспользовались испанские капитаны — три корабля начинают мятеж. Магеллан посылает на один из них шлюпку с парламентером, который кинжалом неожиданно убивает капитана, в то время как с другой скрытно подошедшей шлюпки на борт высаживается абордажная команда. Корабли Магеллана перекрывают выход из бухты и при попытке выскользнуть из нее с боем захватывают другое мятежное судно, после чего оставшаяся каракка сдается без боя. Трибунал приговаривает сорок участников бунта к смерти, но Магеллан тут же их милует — экспедиция не может потерять сразу столько моряков. Повешен был лишь один, обвиненный в убийстве, а своего испанского заместителя вместе с монахом Магеллан оставляет на берегу. [Больше о них ничего не было слышно. Когда через несколько десятилетий примерно в том же месте английский капитан Дрейк судил мятежника, то предложил ему выбор — либо повешенье, либо высадка на берег. Тот выбрал казнь…]

Следующим несчастьем стала гибель разведывательного корабля под командованием Серрана — выброшенные бурей на дикий берег моряки без пищи и оружия добирались до своих несколько недель.

Лишившись на зимовке 30 человек, экспедиция продолжила путь на юг. Все чаще налетали сильные бури, одна из которых загнала корабли в узкий проход, который переходил в бухту, за которым следовал новый проход, лот здесь часто не доставал до дна, а вода по-прежнему оставалась соленой — появилась надежда, что это и есть долгожданный пролив между океанами.

Почти сорок дней корабли, лавируя, шли по лабиринту скал, бухт, узких проходов. На левом берегу по ночам иногда появлялись огни от костров туземцев — Магеллан назвал этот берег Огненной землей. На собранном совете экспедиции раздавались голоса в пользу возвращения — продовольствия осталось мало, а сколько времени и сил займет дальнейший путь, неизвестно. Но Магеллан был неколебим: «Вперед, и только вперед». Экипаж одного из кораблей не выдержал испытанных лишений и предстоящей неизвестности — капитана-португальца заковали в кандалы, а испанский экипаж повернул назад. По прибытию в Испанию беглецы обвинили Магеллана в измене…

В конце ноября 1520 года оставшиеся три корабля вышли в открытый океан. Никто не ожидал, что он окажется таким огромным — им предстоял путь в 17 тысяч километров. Они не знали, что южнее есть острова, где можно было передохнуть, пополнить запасы — они пошли севернее по бескрайней водной глади. Позже выяснилось, что им несказанно повезло — все четыре месяца океанского перехода обычные в этих широтах бури пощадили путешественников — Магеллан назвал океан Тихим. Но недостаток еды и пресной воды в открытом океане не в силах была восполнить никакая природа:

«В продолжение трёх месяцев и двадцати дней, — отмечал в своих дорожных заметках летописец экспедиции Антонио Пигафетта, — мы были совершенно лишены свежей пищи. Мы питались сухарями, но то уже не были сухари, а сухарная пыль, смешанная с червями, которые сожрали самые лучшие сухари. Она сильно воняла крысиной мочой. Мы пили жёлтую воду, которая гнила уже много дней. Мы ели также воловью кожу, покрывающую грот-грей, чтобы ванты не перетирались; от действия солнца, дождей и ветра она сделалась неимоверно твёрдой. Мы замачивали её в морской воде в продолжение четырёх-пяти дней, после чего клали на несколько минут на горячие угли и съедали её. Мы часто питались древесными опилками. Крысы продавались по полдуката за штуку, но и за такую цену их невозможно было достать» (летописец экспедиции итальянец Антонио Пигафетта).

Во время этого перехода от истощения и цинги умерло еще около тридцати моряков.

Наконец, показалась земля, это был остров Гуам — переход через Тихий океан закончился. Местные лодки окружили испанскую флотилию, началась торговля. Но скоро моряки обнаружили, что островитяне, поднимавшиеся на борт, тащат к себе все, что попадется под руку. Когда у них украли шлюпку, путешественники не выдержали. Они высадились на остров и сожгли селение на берегу, после чего забрали свою шлюпку, прихватив и свежие продукты. Когда флотилия уходила, туземцы преследовали корабли на лодках, забрасывая их камнями. Острова были названы Разбойничьими.

Опасаясь новых столкновений, Магеллан нашел для отдыха необитаемый остров. Здесь, в «тропическом раю», оставшиеся в живых моряки смогли, наконец, восстановить силы. Флотилия отправилась в дальнейший путь среди островов. На одном из них раб Магеллана Энрике, родившийся где-то в этих краях, встретил людей, говорящих на его языке. Круг замкнулся — Магеллан понял, что обогнул Землю.

Когда корабли подошли к филиппинскому острову Себу, выяснилось, что места здесь уже цивилизованные — с них попытались взять торговую пошлину. Началась оживленная торговля, за железные предметы туземцы платили золотом, добываемом на острове. Впечатленный силой испанцев и их оружием, властитель острова Хумабон согласился отдаться под покровительство испанского короля. При крещении его назвали «тезкой» короля — Карлосом.

По просьбе новоявленного «христианина» Магеллан начал покорение окрестных островов. Но соседний вождь наотрез отказался подчиниться давнему своему врагу, и Магеллан решил показать ему мощь испанского оружия. Однако демонстрация силы не удалась — корабли из-за мелей не смогли близко подойти к берегу, чтобы пушечным огнем поддержать десант, островитяне, понявшие слабость испанских аркебуз, все время перемещались, мешая прицеливанию, поражали врагов в незащищенные доспехами ноги. Испанцы, потеряв восемь человек, начали отступать к лодкам, и в бою в прибрежных волнах Магеллан погиб:

«…Островитяне по пятам преследовали нас, выуживая из воды уже однажды использованные копья, и таким образом метали одно и то же копье пять-шесть раз. Узнав нашего адмирала, они стали целиться преимущественно в него; дважды им уже удалось сбить шлем с его головы; он оставался с горстью людей на своем посту, как подобает храброму рыцарю, не пытаясь продолжать отступление, и так сражались мы более часу, пока одному из туземцев не удалось тростниковым копьём ранить адмирала в лицо. Разъярённый, он тотчас же пронзил грудь нападавшего своим копьём, но оно застряло в теле убитого; тогда адмирал попытался выхватить меч, но уже не смог этого сделать, так как враги дротиком сильно ранили его в правую руку, и она перестала действовать. Заметив это, туземцы толпой ринулись на него, и один из них саблей ранил его в левую ногу, так что он упал навзничь. В тот же миг все островитяне набросились на него и стали колоть копьями и прочим оружием, у них имевшимся. Так умертвили они наше зерцало, свет наш, утешение наше и верного нашего предводителя» (Антонио Пигафетта).

Авторитет испанцев в результате такого поражения и потери руководителя упал так низко, что недавно окрещенный «Карлос» решил одним ударом избавиться от пришельцев. Свидетелей не осталось, но, похоже, роковую роль сыграл в трагедии Энрике. По завещанию Магеллана, после смерти адмирала его должны были отпустить на свободу, но оставшиеся руководители экспедиции воли погибшего не выполнили и заставили Энрике работать, несмотря на полученное в последнем бою ранение. Мщение его было ужасным…

Через четыре дня после гибели Магеллана правитель пригласил к себе на пир всех офицеров флотилии. Оставшиеся на кораблях вдруг услышали с берега шум и крики — и на берег выбежал окровавленный Жуан Серрано. Он кричал, что все, кто были на берегу, перебиты, а уцелел только «толмач» (переводчик) Энрике. Он умолял чтобы его выкупили за какие-нибудь товары, а иначе и он расстанется с жизнью. Несколько лет тому назад Магеллан в такой же ситуации спас жизнь брату Жуана, бросившись ему навстречу на шлюпке, но единственный из офицеров, находившийся на борту принял решение отойти от острова. Несмотря на крики обреченного Жуана, что он потребует на Страшном суде возмездия за предательство, корабль поднял паруса…

Позже стало известно, что в эти же самые дни, когда погибли Фернан Магеллан и Жуан Серран, неизвестным образом покончил счеты с жизнью и советник островного султана Франсишку Серран.

В той резне погибло несколько десятков человек, почти весь командный состав экспедиции, так что один из кораблей, на управление которым уже не осталось людей, пришлось сжечь. Решили идти к Островам Пряностей, чтобы закупить драгоценный товар, но там они узнали, что Магеллан объявлен португальским королем дезертиром, и его корабли подлежат захвату. Экипаж одного из двух оставшихся кораблей решил идти в обратный путь к Америке, где можно было встретить только испанцев (именно такое возвращение планировал сам Магеллан). Но сильные встречные ветры отбросили его обратно к Филиппинам, где он был захвачен португальцами. Большая часть плененных моряков погибла на индийской каторге.

Второй же корабль, «Виктория», на котором из офицеров остался лишь один капитан, Хуан Элькано, решил пробиваться на запад, забрав сильно к югу, чтобы избежать встреч с противником. Они незамеченными прошли Индийский океан, обогнули Африку, но на подходе к португальским островам Зеленого Мыса у них закончилась пресная вода и продовольствие. Во время загрузки что-то заподозрившие португальцы захватили в плен половину последнего экипажа испанской экспедиции, после чего «Виктория», на которой осталось всего восемнадцать человек, поспешно вышла в открытое море.

6 сентября 1522 года «Виктория» добралась до Испании, став единственным кораблём флотилии Магеллана, победно вернувшимся в Севилью. Позже в Испанию вырвались еще четверо из 55 моряков плененного в Тихом океане корабля, выкуплены были и моряки, захваченные на островах Зеленого Мыса — это были все, кто выжил из трех сотен человек, отправившихся в экспедицию Фернана Магеллана.

Говорить о нем здесь, в этой книге, не имеет смысла — литература, посвященная Вильяму Шекспиру, насчитывает тысячи томов и продолжает все пополняться и пополнятся. Сейчас мы просто почитаем его сонеты в блестящих переводах Самуила Маршака.

При существующем положении с авторскими правами в интернете нам неудобно вам это советовать, но надеемся, что со временем эти глупости уйдут, тем более, что предлагаемые материалы широко и легко доступны любому пользователю Всемирной Сети.

Наберите в поиске Googl три фильма, являющиеся, на наш взгляд, вершинами шекспировских экранизаций:

«Гамлет», Козинцев и Трауберг, 1964

«Ромео и Джульетта», Дзефирелли, 1968

и японская экранизация «Короля Лира» — «Ран» («Хаос») Акиро Куросавы, 1985

И смотрите с удовольствием…