«Морального осуждения достойны успокоенность и довольство достигнутым, наслаждение богатством и вытекающие из этого последствия — бездействие и плотские утехи — и прежде всего ослабление стремления к «святой жизни». …Следовательно, главным и самым тяжелым грехом является бесполезная трата времени. …Нежелание работать служит симптомом отсутствия благодати».

«Слова апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» — становятся общезначимым и обязательным предписанием. …Богатство не освобождает от этого безусловного требования апостола Павла.

Пуританин позднего времени контролировал не только свое поведение, но и поведение Бога и усматривал перст Божий в каждом событии своей жизни. Он совершенно точно знал, почему Бог принял то или иное решение…».

Кальвинистский Бог требовал от своих избранных не отдельных «добрых дел», а святости, возведенной в систему. Здесь не могло быть и речи ни о характерном для католицизма, столь свойственном природе человека чередовании греха, раскаяния, покаяния, отпущения одних грехов и совершения новых… Практическая этика кальвинизма… создавала последовательный метод всего жизненного поведения».

«…Требуемый религией, отличный от «природного» существования, особый уклад жизни святых складывался теперь не вне мира в монашеских организациях, а внутри мирского устройства».

БЛАГОДАТЬ — дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по Его милости, без всяких заслуг со стороны человека и предназначенный для его спасения.

Под благодатью подразумевается также действие Бога, изменяющее сердце человека.

МАЗОХИСТ — человек, получающий истинное наслаждение от собственных мучений, испытывающий блаженство от унижений.

Садист отличается от мазохиста тем, что он испытывает похожие ощущения от того что сам мучает и унижает другого.

Первую попытку добраться до Китая, о котором на Руси не знали практически ничего, предпринял тобольский воевода князь Иван Куракин. Активный участник событий Смутного времени, князь отстаивал идею приглашения на престол Московского царства кого-либо из «природных» европейских монархов (польских Владислава или Сигизмунда). Когда же победила партия сторонников избрания царя из среды местных бояр (Михаила Романова) князя Куракина отослали подальше от нового двора — воеводой в Тобольск.

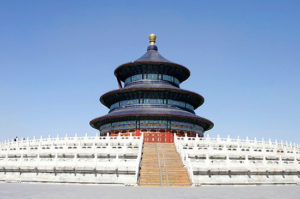

Тобольск в то время был крайним восточным форпостом Московского царства. Городок считался столицей огромного сибирского края, такого огромного, что никто не знал, где он кончается. Русские люди слышали, что где-то далеко на востоке есть огромная империя, но сведения о географии Дальнего Востока были у них самые фантастические. Существовало мнение, что Обь вытекает из «озера Китай», рядом с которым находится «царство Китай», со столицей в Ханбалыке (так назывался Пекин, когда в 13 веке до него добрался Марко Поло). И воевода решил найти путь в неведомый Китай.

Идти в неизвестность вызвались двенадцать «охочих людей», тобольских казаков. И, что было самым ценным, среди них оказался и местный учитель-полиглот Иван Петлин, знавший несколько местных языков. Он и стал руководителем экспедиции.

Выйдя весной 1618 года, путешественники поднялись по долине реки Томь, пересекли Горную Шорию, перевалили Абаканский хребет, Западный Саян и проникла в Туву. Затем они пересекли верховья Кемчика (бассейн Енисея), перевалили несколько хребтов и вышли к горному солёному озеру Уурэг-Нуур. Повернув на восток и спустившись в степь, казаки вышли к ставке монгольского хана у озера Убсу-Нур. Отсюда путешественники двинулись на юго-восток, перевалили Хан-Хухэй (северо-западный отрог Хангайского хребта) и вдоль его южных склонов прошли еще около 800 км. У излучины реки Керулен повернули на юго-восток и пересекли пустыню Гоби. Тут Петлин впервые увидел Великую Китайскую стену. Совсем дикие места и тропы сменились дорогами, по которым экспедиция дошла до Пекина.

У них не было с собой богатых подарков, поэтому приема у императора им добиться не удалось. Но сановники, с которыми Петлин пытался вести переговоры, дали ему скрепленную императорской печатью грамоту, написанную на китайском языке. С ней они и отправились в обратный путь.

Экспедиция добралась до Тобольска и сдала воеводе полученную в Пекине грамоту, а тот переправил ее в Москву, в Посольский приказ (тогдашнее министерство иностранных дел). Там грамота, написанная на никому не известном языке, пролежала несколько десятилетий. Это именно к ней относится распространенное русское выражение «китайская грамота» в отношении к документу, в котором написано что-то мудреное и непонятное.

Но к концу 17 века ее все-таки удалось прочитать. Там было разрешение русским вновь направлять посольства и торговать в Китае, а дипломатические сношения предлагалось вести путём переписки…

К третьему тысячелетию своего существования, к 17-му веку, Китай до конца реализовал все возможности своей цивилизации. Хозяйство, общество и культура приобрели законченный вид. Восстания, междоусобицы, иноземные нашествия были не в состоянии хоть как-то изменить веками налаженную жизнь страны. Разрушаемый временами строй жизни вновь восстанавливался все в том же неизменном виде — и жизнь Империи продолжалась.

Население Империи к 17 веку было никак не меньше 100 миллионов человек (некоторые исследователи склоняются к цифре вдвое большей). Большинство населения занималось обработкой земли. В северной части сеяли, в основном, пшеницу и просо, на юге — рис. Разводили рыбу и уток. На юге сажали шелковичные деревья, сахарный тростник, чайные кусты, цитрусовые, хлопок. На севере главным транспортом были лошади, запряженные в повозки, а на юге за века была создана такая густая сеть каналов, что они стали основными «дорогами» для южан. На севере были, в основном, личные крестьянские наделы, на юге земля была в руках крупных собственников, которые сдавали ее крестьянам в аренду.

Огромное ремесленное производство в городах могло удовлетворить любые потребности тогдашнего китайца. Особенно быстро росло производство изделий, которые могли делать только китайцы и больше никто в мире, и секреты изготовления которых строго охранялись — на экспорт шли шелковые ткани и фарфор.

Китай никогда не испытывал серьезных потрясений на религиозной почве. В европейском или мусульманском понимании «религии», «веры» в Китае никогда и не было. Господствующей идеологией всегда оставалось конфуцианство. Это светское, культурное учение, говорящее о порядке, который должен поддерживаться в Поднебесной, о строе жизни китайцев, который сохранит их единство. При этом конкретное вероисповедание людей конфуцианство, в общем-то, не интересует. А главной духовной скрепой народа всегда было почитание предков, незримо присутствующих в этой жизни. Всякое духовное учение Китая основывается исключительно на попытке установить связь с предками, войти в резонанс с ними, вступить в контакт с их духами. В китайском языке само слово «общество» дословно означает «собрание людей вокруг алтарей предков».

Для того, чтобы организовывать совместный труд миллионов людей при рытье каналов и их ежегодной прочистке, при сооружении дамб и плотин, при строительстве городов-крепостей, чтобы собирать налоги и руководить работой многочисленных школ, регулировать производство и торговлю, обеспечивать всем необходимым армию нужен был разветвленный, сложный государственный — чиновничий — аппарат. Такой аппарат создавался, отлаживался, отшлифовывался веками и к 17 веку достиг мыслимого совершенства.

Попасть в чиновничий аппарат Поднебесной можно было лишь сдав строгие экзамены на знание идеологии Китая — конфуцианства (ответы на вопросы, написание сочинений). Путь в чиновники не был заказан никому, но реально подготовиться и успешно сдать сложные экзамены под силу было лишь состоятельным людям. По мере того как чиновник двигался выше по лестнице чинов, экзамены постепенно усложнялись. На этой лестнице было девять ступенек, каждая из которых имела еще и два уровня. Сдавший экзамены определенного уровня назначался на соответствующую должность. Каждые три года чиновникам устраивались переэкзаменовки, по результатам которых они либо оставались в прежнем статусе, либо повышались, либо понижались в должностях. Чиновников высших рангов («ученых сановников») было примерно один на 10 000 человек населения.

В подчинении у «остепененных» чиновников была масса госслужащих, ранга не имевших. Их число вчетверо превышало количество сдававших экзамены и составляло в 17 веке, по современным оценкам, порядка 100 000 человек. В отличие от «учёных», они постоянно оставались на одном месте, не меняли периодически место проживания и не получали назначения в провинции, они также не имели подчиненных.

Система министерств, в которых трудились чиновники сохранялась на протяжении уже двух тысяч лет — министерство двора, финансов, религии и ритуалов, военное министерство, министерство юстиции и министерство по организации общественных работ. Было создано Высшее управление по надзору, укомплектованное чиновниками-инспекторами, которые имели прямой доступ к императору и периодически объезжали все провинции. Эти инспектора своей властью могли в любой момент отстранить от должности любого чиновника.

Параллельно с этим госаппаратом постоянно существовала организация, аналогов которой не было не только в Европе, но и в остальной Азии — евнухи. Лишенные «мужских достоинств» не могли создать семью и оставить после себя наследников — они могли действовать только «здесь и сейчас». Эти особенности специально покалеченных людей активно использовались — рядом с императорами всегда были их евнухи в качестве руководителей их администрации, советников, министров, воспитателей наследников, во множестве были они и в ближайшем окружении высших сановников. Бывали времена, когда влияние евнухов пересиливало даже власть «ученых сановников». Корпус евнухов также был поделен на разряды. Многие китайцы водили своих сыновей к мастерам, специализировавшихся на оскоплениях, для того, чтобы обеспечить их будущую карьеру. Иногда евнухов становилось слишком много (до ста тысяч человек) и тогда издавались указы, запрещавшие добровольные оскопления [всего же за 3 последние столетия (с 14 по 17 вв.), по оценкам историков, в Китае было около миллиона евнухов].

Военная, офицерская профессия была, как правило, семейной традицией. Но и здесь были разряды, экзамены и периодические переэкзаменовки. Военная служба была менее престижной, чем гражданская — согласно конфуцианским канонам, служба, связанная с насилием, ставилась ниже, чем связанная с познанием.

«Миссия Петлина». Первый контакт Московского царства с Китайской империей

В начале 17-го века вся эта стройная и проверенная временем система подверглась очередному испытанию.

Китай, как и многие другие страны, ощутил на себе невзгоды общего резкого похолодания, которые позже были названы «малым ледниковым периодом». Долгие суровые зимы и холодные, дождливые лета приводили к наводнениям и не позволяли вызревать урожаям — голодные годы следовали один за другим. Усугублял положение и значительный рост населения предыдущих лет — продовольствия стало не хватать катастрофически.

В Ките было мало собственного серебра. Налоги крестьяне должны были платить серебряной монетой, а она сильно вздорожала. Япония, рудники которой обеспечивали Империю серебром, «закрылась» не только от европейцев, но и от Китая. Восполняли эту потерю испанцы, которые везли в Китай серебро из южноамериканских колоний, покупая на него шелк и фарфор. Но спрос на эти традиционные экспортные товары падал, испанский король требовал все серебро свозить в свою погрязающую в долгах империю, английские и голландские «государственные пираты» перехватывали все больше испанских «серебряных» галеонов. Приток серебра в Китай иссякал, и это приводило к разорению крестьян, которые продавали на рынках свои оскудевшие урожаи за медные деньги, — они не могли уже выплачивать налоги внезапно втрое подорожавшей серебряной монетой.

Бегущие в города крестьяне пополняли ряды нищих и бандитов, живущих грабежом. В дополнение к этим несчастьям в стране разразилась эпидемия, унесшая миллионы жизней.

А государство было не в состоянии справиться с навалившимися на страну трудностями. Последние императоры династии Мин все меньше занимались делами, передоверив их своему ближайшему окружению — малообразованным евнухам. Евнухи так плотно окружили своих повелителей, что высшим сановникам приходилось давать им огромные взятки, чтобы подготовленные ими документы попали на глаза императорам. Государственное управление совершенно расстроилось.

Подняли голову племена маньчжуров, которые начали объединяться и прекратили выплачивать Китаю дань. Их набеги на северные районы Империи становились все более опасными. На севере Китая, в самых бедных районах, бандитские шайки разорившихся крестьян постепенно объединялись в повстанческие армии, и повели настоящую войну с регулярными войсками. После двух десятилетий войны, повстанцы, наконец, подошли к Пекину. Оказавшийся в клещах между крестьянской армией и маньчжурами, последний император минской династии в отчаянии заколол свою дочь и сам повесился в дворцовом саду…

Государственная армия объединилась с маньчжурами против китайских повстанцев, на Юге заявили о самостоятельности несколько провинций… Война, продлившаяся еще два десятилетия, закончилась тем, что маньчжуры, на сторону которых постепенно перешли почти все китайские провинции, установили собственную императорскую династию, получившую название Цин.

Их племена китаизировались еще до вторжения в Империю, так что, их господство стало логичным продолжением китайской цивилизации. Больше того, маньчжурские императоры деятельно взялись за восстановление традиционной китайской системы, порушенной за тридцать лет недавних войн — время первых цинских императоров стало символом благополучия, «золотым веком» Китайской империи.

В эти переломные века «Европа пришла в какое-то странное брожение, которое не могло успокоиться и в течение следующих столетий»

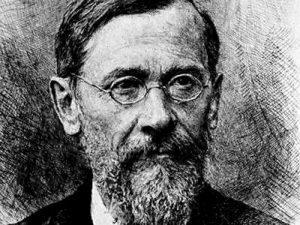

(Тимофей Грановский, историк)

Ни один добросовестный историк не осмелится утверждать, что ему доподлинно известны причины европейского «скачка» из Средневековья в Новое время.

В число причин может быть включена почти любая черта средневековой европейской цивилизации, отличающая ее от других: особое географическое положение Европы, античное «наследство» в ее культуре, христианское мировосприятие, великие географические открытия и т.д.

Особое географическое положение? — А у какого региона в мире оно не «особое»? Античное наследство? — А у народов какого региона не было своего богатого прошлого? Великие географические открытия? — Так ведь многие народы совершали дальние плавания и походы. Христианское мировосприятие? — Дааа… в этом именно Европа была уникальна. Давайте попробуем поискать причин того скачка здесь, на этом поле.

А пока мы не знаем, какая из этих причин главная, увидим в тех событиях главное для нас — что история это дело рук человеческих.

Это мы просто так говорим — «дело рук». Но обратите внимание на то, что, прежде чем стать делом рук, сначала это стало делом голов. До рук пока дело не дошло, а вот в головах произошло нечто такое, что изменит со временем всю картину мира. Так что же там произошло?

Но сначала надо прояснить ценности, которыми руководствовался европеец тех времен. И первой ценностью была посмертная (после смерти тела) вечная судьба его бессмертной души. Ужас перед ее погибелью, перед нескончаемыми адскими муками был настолько велик, что толкал людей на поступки, которые для нас сейчас кажутся малообъяснимыми, странными, мазохистскими — они изнуряли свое тело всеми доступными им способами, они страдали от боли и голода, они мучили себя в надежде, что земные страдания дадут им шанс избежать мук после смерти тела.

И надежда у них была не только на собственные усилия, но и на Церковь. Церковь взяла на себя заботу о посмертной судьбе душ своих прихожан. Она была убеждена, что в ней аккумулируются, усилиями всех ее святых накапливается благодать, которой хватит и на тех членов Церкви, которые не совершают подвигов веры.

Революция, произведенная Мартином Лютером, не была богословской. Убеждению, что человек спасется верой, в христианском богословии было более тысячи лет. Но Лютер был первым, кто из дела спасения души исключил Церковь.

Он разрушил тот достаточно уютный мир средневекового человека, в котором действовал известный принцип: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Он разрушил его главную опору — чувство, что за спиной стоит требовательный, но и всепрощающий земной бастион, который не даст пропасть крещеной душе. Крик, раздавшийся из Виттенберга, что нет на земле никого, кто мог бы простить совершенный грех, был похоронным звоном по Средневековью.

Надо сказать, что сама Церковь немало поспособствовала собственному разрушению. Всегда было убеждение, что, какими бы ни были пастыри, они все равно смогут защитить перед творцом пасомые ими души. Но в «реннесансное» столетие Рим перешел уже все мыслимые границы нечестия и даже едва скрываемого атеизма, за что и поплатился Реформацией.

Следующим этапом реформатской революции был переворот Жана Кальвина. О нем достаточно написано в Главе, а здесь хотелось бы привести описание его последствий знаменитым историком и экономистом Максом Вебером. Обратите внимание на последний вывод Вебера в приведенных фрагментах — отныне стены монастыря для истово верующих раздвигаются до пределов всего светского мира.

И новые светские «монахи» показали, на что способен человек, строго следующий библейским заповедям и взявшийся создавать вокруг себя мир по «божескому» проекту!

Жажда богатства, страсть к наживе была всегда и везде, но никогда и нигде она не порождала чего-то нового. И только соединенная с моральными принципами ставшего массовым христианства она стала «мотором» переделки и развития мира. Не будет большой натяжкой сказать, что кальвинисты и пропитанные его главным духом многочисленные христианские секты создали то общество, в котором мы сейчас живем.

Но и в реформатском движении не оказалось той свободы в делах веры, о которой говорил неоднократно сам Мартин Лютер. Это значит, что протестантское движение само по себе не создавало еще одного — важнейшего — условия развития христианского мира — личной свободы. Внутри множившихся и враждующих между собой протестантских сект существовали очень жесткие порядки, отступления от которых строжайшим образом пресекались. И каждая из этих сект стремилась распространить свои рецепты спасения душ на всех, каждое из учений стремилось стать единственным и уничтожить все остальные.

Но сект было так много, а их сторонники были столь фанатичны, что продолжавшиеся целый век религиозные и гражданские войны окончились ничем. Постепенно, медленно из всеобщей ненависти и нетерпимости, из кровавых смут рождалось признание за каждым человеком права распоряжаться своей душой так, как он сам считает правильным.

А это означало, что вынужденно, со «скрежетом зубовным» был решен вековечный внутрихристианский спор о том, что для христианина важнее — любовь или свобода.

Полторы тысячи лет и Римская Церковь, и все периодически откалывавшиеся от нее секты руководствовались в отношении своих приверженцев принципом приоритета любви. И действительно, если можно утопающего за волосы вытащить из воды, то неужели же так же, «за волосы» нельзя — ради любви к нему — вытащить душу его из ада!? Если Церковь видит, что человек заблуждается в своем пути в Богу, то почему же нельзя — из любви к нему — применить силу, костер даже, для того, чтобы направить его душу на правильный путь?!

Но в ситуации, сложившейся после лютеровой проповеди, душ, идущих по «неправильному» пути, оказалось столь много, что целого века религиозных войн не хватило, чтобы направить их на «путь истинный». Да и где уже был этот «путь истинный»?..

И после массовых боен 16-17 веков постепенно все согласились на том, что человек должен сам определять свои пути к Господу. А «еретичество», а «заблудившиеся»? — Что ж, сказано же в Евангелии в притче о плевелах и пшенице: «Оставьте расти вместе то и другое до жатвы». Свобода оказалась выше любви…

ОТЪЕЗД ЦАРЯ ИЗ МОСКВЫ И ЕГО ПОСЛАНИЯ

…В московском Кремле случилось странное, небывалое событие. Раз в конце 1564 г. там появилось множество саней. Царь, ничего никому не говоря, собрался со всей своей семьей и с некоторыми придворными куда-то в дальний путь, захватил с собой утварь, иконы и кресты, платье и всю свою казну и выехал из столицы.

Видно было, что это ни обычная богомольная, ни увеселительная поездка царя, а целое переселение. Москва оставалась в недоумении, не догадываясь, что задумал хозяин. Побывав у Троицы, царь со всем багажом остановился в Александровский слободе (ныне это Александров — уездный город Владимирской губернии). Отсюда через месяц по отъезде царь прислал в Москву две грамоты.

В одной, описав беззакония боярского правления в свое малолетство, он клал свой государев гнев на все духовенство и бояр на всех служилых и приказных людей, поголовно обвиняя их в том, что они о государе, государстве и обо всем православном христианстве не радели, от врагов их не обороняли, напротив, сами притесняли христиан, расхищали казну и земли государевы, а духовенство покрывало виновных, защищало их, ходатайствуя за них пред государем. И вот царь, гласила грамота, «от великой жалости сердца», не стерпев всех этих измен, покинул свое царство и пошел поселиться где-нибудь, где ему бог укажет. Это как будто отречение от престола с целью испытать силу своей власти в народе.

Московскому простонародью, купцам и всем тяглым людям столицы царь прислал другую, грамоту, которую им прочитали всенародно на площади. Здесь царь писал, чтобы они сомнения не держали, что царской опалы и гнева на них нет.

Все замерло, столица мгновенно прервала свои обычные занятия: лавки закрылись, приказы опустели, песни замолкли. В смятении и ужасе город завопил, прося митрополита, епископов и бояр ехать в слободу, бить челом государю, чтобы он не покидал государства. При этом простые люди кричали, чтобы государь вернулся на царство оборонять их от волков и хищных людей, а за государских изменников и лиходеев они не стоят и сами их истребят.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦАРЯ

В слободу отправилась депутация из высшего духовенства, бояр и приказных людей с архиепископом новгородским Пименом во главе, сопровождаемая многими купцами и другими людьми, которые шли бить челом государю и плакаться, чтобы государь правил, как ему угодно, по всей своей государской воле.

Царь принял земское челобитье, согласился воротиться на царство, «паки взять свои государства», но на условиях, которые обещал объявить после. Через несколько времени, в феврале 1565 г., царь торжественно воротился в столицу и созвал государственный совет из бояр и высшего духовенства.

Его здесь не узнали: небольшие серые проницательные глаза погасли, всегда оживленное и приветливое лицо осунулось и высматривало нелюдимо, на голове и в бороде от прежних волос уцелели только остатки. Очевидно, два месяца отсутствия царь провел в страшном душевном состоянии, не зная, чем кончится его затея.

В совете он предложил условия, на которых принимал обратно брошенную им власть. Условия эти состояли в том, чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить, имущество их брать на себя в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди все это положили на его государевой воле, ему в том не мешали.

Царь как будто выпросил себе у государственного совета полицейскую диктатуру — своеобразная форма договора государя с народом!

УКАЗ ОБ ОПРИЧНИНЕ

Для расправы с изменниками и ослушниками царь предложил учредить опричнину. Это был особый двор, какой образовал себе царь, с особыми боярами, с особыми дворецкими, казначеями и прочими управителями, дьяками, всякими приказными и дворовыми людьми, с целым придворным штатом.

…

«Государство же свое Московское», т. е. всю остальную землю, подвластную московскому государю, с ее воинством, судом и управой царь приказал ведать и всякие дела земские делать боярам, которым велел быть «в земских», и эта половина государства получила название земщины. Все центральные правительственные учреждения, оставшиеся в земщине, приказы, должны были действовать по-прежнему, «управу чинить по старине», обращаясь по всяким важным земским делам в думу земских бояр, которая правила земщиной, докладывая государю только о военных и важнейших земских делах. Так все государство разделилось на две части — на земщину и опричнину…

Царь спешил: не медля, на другой же день после этого заседания, пользуясь предоставленным ему полномочием, он принялся на изменников своих опалы класть, а иных казнить…; в один этот день шестеро из боярской знати были обезглавлены, а седьмой посажен на кол.

ЖИЗНЬ В СЛОБОДЕ

Началось устроение опричнины. Прежде всего сам царь, как первый опричник, поторопился выйти из церемонного, чинного порядка государевой жизни, установленного его отцом и дедом, покинул свой наследственный кремлевский дворец, перевезся на новое укрепленное подворье, которое велел построить себе где-то среди своей опричнины…

Так возникла среди глухих лесов новая резиденция — опричная столица с дворцом, окруженным рвом и валом, со сторожевыми заставами по дорогам. В этой берлоге царь устроил дикую пародию монастыря, подобрал три сотни самых отъявленных опричников, которые составили братию, сам принял звание игумена, а князя Аф. Вяземского облек в сан келаря, покрыл этих штатных разбойников монашескими скуфейками, черными рясами, сочинил для них общежительный устав, сам с царевичами по утрам лазил на колокольню звонить к заутрене, в церкви читал и пел на клиросе и клал такие земные поклоны, что со лба его не сходили кровоподтеки. После обедни за трапезой, когда веселая братия объедалась и опивалась, царь за аналоем читал поучения отцов церкви о посте и воздержании, потом одиноко обедал сам, после обеда любил говорить о законе, дремал или шел в застенок присутствовать при пытке заподозренных.

ОПРИЧНИНА И ЗЕМЩИНА

…

Есть известие, что во главе земщины поставлен был крещеный татарин, пленный казанский царь Едигер-Симеон. Позднее, в 1574 г., царь Иван венчал на царство другого татарина, касимовского хана Санн-Булата, в крещении Симеона Бекбулатовича, дав ему титул государя великого князя всея Руси. Переводя этот титул на наш язык, можно сказать, что Иван назначал того и другого Симеона председателями думы земских бояр. Симеон Бекбулатович правил царством два года, потом его сослали в Тверь.

Все правительственные указы писались от имени этого Симеона как настоящего всероссийского царя, а сам Иван довольствовался скромным титулом государя князя, даже не великого, а просто князя московского, не всея Руси, ездил к Симеону на поклон как простой боярин и в челобитных своих к Симеону величал себя князем московским Иванцом Васильевым, который бьет челом «с своими детишками», с царевичами.

…

НАЗНАЧЕНИЕ ОПРИЧНИНЫ

…Опричнина получила значение политического убежища, куда хотел укрыться царь от своего крамольного боярства. Мысль, что он должен бежать от своих бояр, постепенно овладела его умом, стала eго безотвязной думой. В духовной своей, написанной около 1572 г., царь пресерьезно изображает себя изгнанником, скитальцем. Здесь он пишет: «По множеству беззаконий моих распростерся на меня гнев божий, изгнан я боярами ради их самовольства из своего достояния и скитаюсь по странам». Ему приписывали серьезное намерение бежать в Англию.

Итак, опричнина явилась учреждением, которое должно было ограждать личную безопасность царя. Ей указана была политическая цель, для которой не было особого учреждения в существовавшем московском государственном устройстве. Цель эта состояла в том, чтобы истребить крамолу, гнездившуюся в Русской земле, преимущественно в боярской среде. Опричнина получила назначение высшей полиции по делам государственной измены.

Отряд в тысячу человек, зачисленный в опричнину и потом увеличенный до 6 тысяч, становился корпусом дозорщиков внутренней крамолы. Малюта Скуратов, т. е. Григорий Яковлевич Плещеев-Бельский, родич св. митрополита Алексия, был как бы шефом этого корпуса, а царь выпросил себе у духовенства, бояр и всей земли полицейскую диктатуру для борьбы с этой крамолой.

Как специальный полицейский отряд опричнина получила особый мундир: у опричника были привязаны к седлу собачья голова и метла — это были знаки его должности, состоявшей в том, чтобы выслеживать, вынюхивать и выметать измену и грызть государевых злодеев-крамольников. Опричник ездил весь в черном с головы до ног, на вороном коне в черной же сбруе, потому современники прозвали опричнину «тьмой кромешной», говорили о ней: «…яко нощь, темна».

Это был какой-то орден отшельников, подобно инокам от земли отрекшихся и с землей боровшихся, как иноки борются с соблазнами мира. Самый прием в опричную дружину обставлен был не то монастырской, не то конспиративной торжественностью. Князь Курбский в своей Истории царя Ивана пишет, что царь со всей Русской земли собрал себе «человеков скверных и всякими злостьми исполненных» и обязал их страшными клятвами не знаться не только с друзьями и братьями, но и с родителями, а служить единственно ему и на этом заставлял их целовать крест. Припомним при этом, что я сказал о монастырском чине жизни, какой установил Иван в слободе для своей избранной опричной братии.

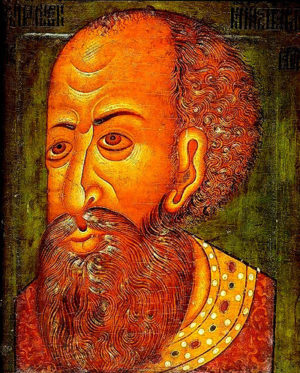

Предоставим описать Ивана IV историку, лучше, чем кто-бы то ни было, знавшего своего «героя» — Василию Осиповичу КЛЮЧЕВСКОМУ:

ДЕТСТВО

Царь Иван родился в 1530 г. От природы он получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, настоящий великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди которых протекло детство Ивана, рано испортили этот ум, дали ему неестественное, болезненное развитие.

Иван рано осиротел — на четвертом году лишился отца, а на восьмом потерял и мать. Он с детства видел себя среди чужих людей. В душе его рано и глубоко врезалось и всю жизнь сохранялось чувство сиротства, брошенности, одиночества, о чем он твердил при всяком случае: «Родственники мои не заботились обо мне». Отсюда его робость, ставшая основной чертой его характера.

Как все люди, выросшие среди чужих, без отцовского призора и материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие к людям. В детстве ему часто приходилось испытывать равнодушие или пренебрежение со стороны окружающих.

Он сам вспоминал после в письме к князю Курбскому, как его с младшим братом Юрием в детстве стесняли во всем, держали как убогих людей, плохо кормили и одевали, ни в чем воли не давали, все заставляли делать насильно и не по возрасту. В торжественные, церемониальные случаи — при выходе или приеме послов — его окружали царственной пышностью, становились вокруг него с раболепным смирением, а в будни те же люди не церемонились с ним, порой баловали, порой дразнили.

…Необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы питала в нем раздражительность и затаенное, молчаливое озлобление против людей, злость со стиснутыми зубами…

ВЛИЯНИЕ БОЯРСКОГО ПРАВЛЕНИЯ

Безобразные сцены боярского своеволия и насилий, среди которых рос Иван, были первыми политическими его впечатлениями. Они превратили его робость в нервную пугливость, из которой с летами развилась наклонность преувеличивать опасность, образовалось то, что называется страхом с великими глазами. Вечно тревожный и подозрительный, Иван рано привык думать, что окружен только врагами, и воспитал в себе печальную наклонность высматривать, как плетется вокруг него бесконечная сеть козней, которою, чудилось ему, стараются опутать его со всех сторон. Это заставляло его постоянно держаться настороже; мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится недруг, стала привычным, ежеминутным его ожиданием. Всего сильнее работал в нем инстинкт самосохранения. Все усилия его бойкого ума были обращены на разработку этого грубого чувства.

РАННЯЯ РАЗВИТОСТЬ И ВОЗБУЖДАЕМОСТЬ

Как все люди, слишком рано начавшие борьбу за существование, Иван быстро рос и преждевременно вырос. В 17 — 20 лет, при выходе из детства, он уже поражал окружающих непомерным количеством пережитых впечатлений и передуманных мыслей, до которых его предки не додумывались и в зрелом возрасте.

…Эта ранняя привычка к тревожному уединенному размышлению про себя, втихомолку, надорвала мысль Ивана, развила в нем болезненную впечатлительность и возбуждаемость. Иван рано потерял равновесие своих духовных сил, уменье направлять их, когда нужно, разделять их работу или сдерживать одну противодействием другой, рано привык вводить в деятельность ума участие чувства.

О чем бы он ни размышлял, он подгонял, подзадоривал свою мысль страстью. С помощью такого самовнушения он был способен разгорячить свою голову до отважных и высоких помыслов, раскалить свою речь до блестящего красноречия, и тогда с его языка или из-под его пера, как от горячего железа под молотком кузнеца, сыпались искры острот, колкие насмешки, меткие словца, неожиданные обороты. Иван — один из лучших московских ораторов и писателей XVI в., потому что был самый раздраженный москвич того времени.

В сочинениях, написанных под диктовку страсти и раздражения, он больше заражает, чем убеждает, поражает жаром речи, гибкостью ума, изворотливостью диалектики, блеском мысли, но это фосфорический блеск, лишенный теплоты, это не вдохновение, а горячка головы, нервическая прыть, следствие искусственного возбуждения.

Читая письма царя к князю Курбскому, поражаешься быстрой сменой в авторе самых разнообразных чувств: порывы великодушия и раскаяния, проблески глубокой задушевности чередуются с грубой шуткой, жестким озлоблением, холодным презрением к людям.

Минуты усиленной работы ума и чувства сменялись полным упадком утомленных душевных сил, и тогда от всего его остроумия не оставалось и простого здравого смысла. В эти минуты умственного изнеможения и нравственной опущенности он способен был на затеи, лишенные всякой сообразительности.

Быстро перегорая, такие люди со временем, когда в них слабеет возбуждаемость, прибегают обыкновенно к искусственному средству, к вину, и Иван в годы опричнины, кажется, не чуждался этого средства.

Такой нравственной неровностью, чередованием высоких подъемов духа с самыми постыдными падениями, объясняется и государственная деятельность Ивана. Царь совершил или задумывал много хорошего, умного, даже великого, и рядом с этим наделал еще больше поступков, которые сделали его предметом ужаса и отвращения для современников и последующих поколений. Разгром Новгорода по одному подозрению в измене, московские казни, убийство сына и митрополита Филиппа, безобразия с опричниками в Москве и в Александровской слободе — читая обо всем этом, подумаешь, что это был зверь от природы.

НРАВСТВЕННАЯ НЕУРАВНОВЕШЕННОСТЬ

Но он не был таким. По природе или воспитанию он был лишен устойчивого нравственного равновесия и при малейшем житейском затруднении охотнее склонялся в дурную сторону. От него ежеминутно можно было ожидать грубой выходки: он не умел сладить с малейшим неприятным случаем.

В 1577 г. на улице в завоеванном ливонском городе Кокенгаузене он благодушно беседовал с пастором о любимых своих богословских предметах, но едва не приказал его казнить, когда тот неосторожно сравнил Лютера с апостолом Павлом, ударил пастора хлыстом по голове и ускакал со словами: «Поди ты к черту со своим Лютером». В другое время он велел изрубить присланного ему из Персии слона, не хотевшего стать перед ним на колена.

Ему недоставало внутреннего, природного благородства; он был восприимчивее к дурным, чем к добрым, впечатлениям; он принадлежал к числу тех недобрых людей, которые скорее и охотнее замечают в других слабости и недостатки, чем дарования или добрые качества. В каждом встречном он прежде всего видел врага. Всего труднее было приобрести его доверие.

Для этого таким людям надобно ежеминутно давать чувствовать, что их любят и уважают, всецело им преданы, и, кому удавалось уверить в этом царя Ивана, тот пользовался его доверием до излишества. Тогда в нем вскрывалось свойство, облегчающее таким людям тягость постоянно напряженного злого настроения, — это привязчивость. Первую жену свою он любил какой-то особенно чувствительной, недомостроевской любовью. Так же безотчетно он привязывался к Сильвестру и Адашеву, а потом и к Малюте Скуратову.

Это соединение привязчивости и недоверчивости выразительно сказалось в духовной Ивана, где он дает детям наставление, «как людей любить и жаловать и как их беречься». Эта двойственность характера и лишала его устойчивости.

Житейские отношения больше тревожили и злили его, чем заставляли размышлять. Но в минуты нравственного успокоения, когда он освобождался от внешних раздражающих впечатлений и оставался наедине с самим собой, со своими задушевными думами, им овладевала грусть, к какой способны только люди, испытавшие много нравственных утрат и житейских разочарований.

Кажется, ничего не могло быть формальнее и бездушнее духовной грамоты древнего московского великого князя с ее мелочным распорядком движимого и недвижимого имущества между наследниками. Царь Иван и в этом стереотипном акте выдержал свой лирический характер. Эту духовную он начинает возвышенными богословскими размышлениями и продолжает такими задушевными словами: «Тело изнемогло, болезнует дух, раны душевные и телесные умножились, и нет врача, который бы исцелил меня, ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого, утешающих я не нашел, заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь».

Бедный страдалец, царственный мученик — подумаешь, читая эти жалобно-скорбные строки, а этот страдалец года за два до того, ничего не расследовав, по одному подозрению, так, зря, бесчеловечно и безбожно разгромил большой древний город с целою областью, как никогда не громили никакого русского города татары.

В самые злые минуты он умел подниматься до этой искусственной задушевности, до крокодилова плача. В разгар казней входит он в московский Успенский собор. Митрополит Филипп встречает его, готовый по долгу сана печаловаться, ходатайствовать за несчастных, обреченных на казнь. «Только молчи, — говорил царь, едва сдерживаясь от гнева, — одно тебе говорю — молчи, отец святой, молчи и благослови нас». «Наше молчание, — отвечал Филипп, — грех на душу твою налагает и смерть наносит». «Ближние мои, — скорбно возразил царь, — встали на меня, ищут мне зла; какое тебе дело до наших царских предначертаний!»

Описанные свойства царя Ивана сами по себе могли бы послужить только любопытным материалом для психолога, скорее для психиатра, скажут иные: ведь так легко нравственную распущенность, особенно на историческом расстоянии, признать за душевную болезнь и под этим предлогом освободить память мнимобольных от исторической ответственности. К сожалению, одно обстоятельство сообщило описанным свойствам значение, гораздо более важное, чем какое обыкновенно имеют психологические курьезы, появляющиеся в людской жизни, особенно такой обильной всякими душевными курьезами, как русская: Иван был царь.

Черты его личного характера дали особое направление его политическому образу мыслей, а его политический образ мыслей оказал сильное, притом вредное, влияние на его политический образ действий, испортил его.

РАННЯЯ МЫСЛЬ О ВЛАСТИ

Иван рано и много, раньше и больше, чем бы следовало, стал думать своей тревожной мыслью о том, что он государь московский и всея Руси. Скандалы боярского правления постоянно поддерживали в нем эту думу, сообщали ей тревожный, острый характер. Его сердили и обижали, выталкивали из дворца и грозили убить людей, к которым он привязывался, пренебрегая его детскими мольбами и слезами, у него на глазах выказывали непочтение к памяти его отца, может быть, дурно отзывались о покойном в присутствии сына.

Но этого сына все признавали законным государем; ни от кого не слыхал он и намека на то, что его царственное право может подвергнуться сомнению, спору. Каждый из окружающих, обращаясь к Ивану, называл его великим государем; каждый случай, его тревоживший или раздражавший, заставлял его вспоминать о том же и с любовью обращаться к мысли о своем царственном достоинстве как к политическому средству самообороны.

…

ИДЕЯ ВЛАСТИ

Так рано зародилось в голове Ивана политическое размышление — занятие, которого не знали его московские предки ни среди детских игр, ни в деловых заботах зрелого возраста. Кажется, это занятие шло втихомолку, тайком от окружающих, которые долго не догадывались, в какую сторону направлена встревоженная мысль молодого государя, и, вероятно, не одобрили бы его усидчивого внимания к книгам, если бы догадались.

…

Политические думы царя вырабатывались тайком от окружающих, как тайком складывался его сложный характер. Впрочем, по его сочинениям можно с некоторой точностью восстановить ход его политического самовоспитания.

Его письма к князю Курбскому — наполовину политические трактаты о царской власти и наполовину полемические памфлеты против боярства и его притязаний. Попробуйте бегло перелистать его первое длинное-предлинное послание — оно поразит вас видимой пестротой н беспорядочностью своего содержания, разнообразием книжного материала, кропотливо собранного автором и щедрой рукой рассыпанного по этим нескончаемым страницам. Чего тут нет, каких имен, текстов и примеров! Длинные и короткие выписки из святого писания и отцов церкви, строки и целые главы из ветхозаветных пророков — Моисея, Давида, Исаии, из новозаветных церковных учителей — Василия Великого, Григория Назианзина, Иоанна Златоуста, образы из классической мифологии и эпоса — Зевс, Аполлон, Антенор, Эней — рядом с библейскими именами Иисуса Навина, Гедеона, Авимелеха, Иевффая, бессвязные эпизоды из еврейской, римской, византийской истории и даже из истории западноевропейских народов со средневековыми именами Зинзириха вандальского, готов, савроматов, французов, вычитанными из хронографов, и, наконец, порой невзначай брошенная черта из русской летописи — и все это, перепутанное, переполненное анахронизмами, с калейдоскопической пестротой, без видимой логической последовательности всплывает и исчезает перед читателем, повинуясь прихотливым поворотам мысли и воображения автора, и вся эта, простите за выражение, ученая каша сдобрена богословскими или политическими афоризмами, настойчиво подкладываемыми, и порой посолена тонкой иронией или жестким, иногда метким сарказмом.

Какая хаотическая память, набитая набором всякой всячины, подумаешь, перелистав это послание. Недаром князь Курбский назвал письмо Ивана бабьей болтовней, где тексты писания переплетены с речами о женских телогреях и о постелях: Но вникните пристальнее в этот пенистый поток текстов, размышлений, воспоминаний, лирических отступлений, и вы без труда уловите основную мысль, которая красной нитью проходит по всем этим, видимо, столь нестройным страницам. С детства затверженные автором любимые библейские тексты и исторические примеры все отвечают на одну тему — все говорят о царской власти, о ее божественном происхождении, о государственном порядке, об отношениях к советникам и подданным, о гибельных следствиях разновластия и безначалия.

Несть власти, аще не от бога. Всяка душа властем предержащим да повинуется. Горе граду, им же градом мнози обладают и т. п. Упорно вчитываясь в любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и незаметно создал себе из них идеальный мир, в который уходил, как Моисей на свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью созерцал эти величественные образы ветхозаветных избранников и помазанников Божиих — Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести на себя самого отблеск их света и величия.

Понятно, что он залюбовался собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему озаренною блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, простые московские князья-хозяева. Иван IV был первый из московских государей, который узрел и живо почувствовал в себе царя в настоящем библейском смысле, помазанника божия. Это было для него политическим откровением, и с той поры его царственное «я» сделалось для него предметом набожного поклонения.

Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих создал целое богословие политического самообожания в виде ученой теории своей царской власти. Тоном вдохновенного свыше и вместе с обычной тонкой иронией писал он во время переговоров о мире врагу своему Стефану Баторию, коля ему глаза его избирательной властью: «Мы, смиренный Иоанн, царь и великий князь всея Руси по божию изволению, а не по многомятежному человеческому хотению».

…

ЗНАЧЕНИЕ ЦАРЯ ИВАНА

Таким образом, положительное значение царя Ивана в истории нашего государства далеко не так велико, как можно было бы думать, судя по его замыслам и начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность.

Грозный царь больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих современников, чем на современный ему государственный порядок. Жизнь Московского государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и после него, но без него это устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нем и после него: важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех потрясений, какие были им подготовлены.

Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, пожалуй даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец. Одностороннее, себялюбивое и мнительное направление его политической мысли при его нервной возбужденности лишило его практического такта, политического глазомера, чутья действительности, и, успешно предприняв завершение государственного порядка, заложенного его предками, он незаметно для себя самого кончил тем, что поколебал самые основания этого порядка.

Карамзин преувеличил очень немного, поставив царствование Ивана — одно из прекраснейших по началу — по конечным его результатам наряду с монгольским игом и бедствиями удельного времени. Вражде и произволу царь жертвовал и собой, и своей династией, и государственным благом. Его можно сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели.

Лишь однажды, в самом начале российской экспансии за Урал в происходящее попыталось вмешаться Бухарское ханство. Последний осколок Орды и единственное государственное образование «за Камнем», Сибирское ханство, уже признало при Иване Грозном вассальную зависимость от Москвы. Но из Бухары сюда, на юг Западной Сибири, во главе узбекско-казахско-ногайской дружины вторгся чингизид Кучум. Он разбил войска старого хана, убил его и начал ханствовать сам. Он продолжил выплату небольшой дани в Москву, но со своими отрядами начал вторгаться для грабежа за Урал во владения купеческой семьи Строгановых, которым царь пожаловал здесь обширные земли.

Для борьбы с Кучумом Строгановы наняли и снарядили большой (540 человек) отряд волжских казаков во главе с их атаманом Ермаком (происхождение клички неясно). В 1581 году отряд вместе с тремя сотнями строгановских людей выступил в поход. Им предстояло сокрушить силы Кучума, которые в несколько раз превосходили их численностью, но были гораздо хуже вооружены и организованы.

Вторгнувшись во владения Кучума, казаки в нескольких сражениях разбили его дружины, пленили его лучшего военачальника и вынудили хана покинуть свою ставку [Взятый в плен «царевич» Маметкул был отвезен в Москву, где принят был со всевозможным почетом, получил земли под Ярославлем, денежное содержание и выписал к себе семью. Пользовался большим уважением среди русской и московско-татарской знати].

Но это было лишь началом затяжной маневренной войны. Кучумовские воины постоянно нападали на казаков из засад, истребляли их отделившиеся от главных сил небольшие отряды. За четыре года в этих стычках Ермак потерял почти всех своих атаманов, силы его отряда таяли на глазах.

Царь Иван послал на помощь Ермаку отряд стрельцов в 300 человек. В очень суровую зиму 1584/85 года они добрались до казацкого зимовья, но оказалось, что казаки заготовили продовольствие только для самих себя — и все стрельцы вместе со своим воеводой умерли от голода и холода, не дожив до весны.

А летом 1585 года Кучум подстерег и самого Ермака… Царь Иван, принимая посольство от Ермака с «подношением» новых земель подарил атаману кольчугу, и с тех пор тот носил ее, почти не снимая. И когда на Иртыше, на одном из речных островов, полсотни его казаков подверглись нежданному нападению и нужно было бежать, Ермак бросился в воду, надеясь доплыть до струга, но царский подарок утянул его на дно…

Единственный спасшийся в той стычке казак добрался до своих и принес весть о гибели Ермака. Оставшиеся в живых казаки собрали круг, на котором решили уходить обратно на Волгу: «Седоша в струги своя августа в 15 день и погребоша вниз по Обе… и через Камень приидоша в Русь на свои жилища». Через полтора месяца сюда добралась еще одна сотня стрельцов подмоги, но уже никого не нашла. С трудом отбиваясь от отрядов Кучума, она возвратились назад.

Больше казацких отрядов для завоевания Сибирского ханства не снаряжали — за дело взялись царские воеводы со своими стрельцами. «Государевы люди», судя по результатам их экспедиций, были не только более многочисленными, но и лучше подготовленными для войны. В 1598 году они наголову разгромили и рассеяли армию Кучума и заставили его бежать за Обь. Царские послания и письма взятых в плен его родственников, прекрасно устроившихся на Руси, свободолюбивого хана не впечатлили и он продолжал борьбу вплоть до 1601 года, пока не погиб от рук враждебного племени. С ним закончилась и история Сибирского ханства.