После фактического оставления планов объединения земель бывшей Киевской Руси и присоединения к польскому королевству Великое княжество Литовское и Русское обратилось к самой насущной для себя проблеме — противостоянию с Тевтонским орденом.

Это странно звучит, но официальное принятие объединенным государством христианства, да еще и в римском, католическом своем варианте, было направлено прежде всего против главного крестителя местных племен — Тевтонского ордена. Это решение Литвы/Руси выбивало почву из под ног Ордена, делало бессмысленным существование самого орденского государства — отныне крещение оставшихся литовских язычников становилось задачей Великого княжества. А взаимоотношения Литвы и Ордена перестали восприниматься как борьба христианства и язычества, превратившись в борьбу между христианскими государствами.Почувствовавший опасность Орден попытался публично поставить под сомнение искренность перехода в католичество своих южных соседей и их стремление окрестить «своих» язычников, но, в конце концов, вынужден был отстаивать право на свое существование вооруженной рукой.

Хотя в то время это и не было главной причиной борьбы, но Польше и Литве нужно было решить также проблему выхода к Балтийскому морю, поскольку устья их трех крупных рек (главных тогдашних торговых «дорог») — Немана, Вислы и Западной Двины — находились под орденским контролем.

Начались восстания в земле самого стойкого в языческих традициях литовского племени жемайтов (жемайты, жмудь — литовское племя, сохранявшее языческие верования вплоть до 16 века и неоднократно восстававшее против всех крестителей — как Ордена, так и Великого княжества). Рыцарей выдавили из Жемайтии при поддержке Витовта, те пригрозили вторжением в Литву, а когда польский король-литовец Ягайло поддержал брата, Орден объявил войну и польскому королевству. Стало неизбежным крупное, решающее столкновение, которое должно было определить, кто в этом районе будет господствовать в обозримом будущем.

Ягайло и Витовт договорились о сотрудничестве, и их войска начали подтягиваться по направлению к орденской столице Мариенбургу. Рыцари заранее заняли выгодные позиции для предстоящей битвы в районе деревни Грюнвальд.

Грюнвальдское сражение, в отличие от большинства тогдашних битв, описана подробно и относительно достоверно, так что, мы можем представить происходившее достаточно наглядно.

Считается общепризнанным, что столкнулись армии численностью 39 тысяч бойцов с польско-литовской стороны и 27 тысяч — с орденской. Обе стороны собрали все силы, которые только могли выставить их земли, и та и другая сторона призвала в свои ряды также наемников — в орденском войске, помимо приглашенных немецких «гостей», были венгры с сотней бомбард, а в польско-литовском — отряд из Чехии и татарская конница.

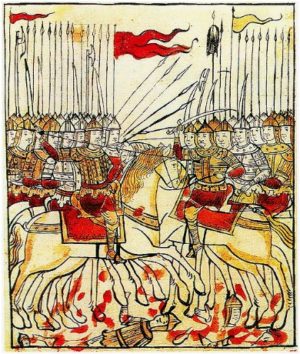

Битву начал литовский правый фланг — Витовт пустил на рыцарский строй легкую татарскую конницу. Но батыевы времена прошли, с верховыми лучниками научились бороться — рыцари легко отразили этот удар и обратили татар в бегство. А контратака закованной в броню рыцарской стены заставила отступить остальное русско-литовское войско. Это грозило ударом во фланг и тыл польской армии, но на пути тяжеловооруженной конницы встали пехотные полки из смоленской земли, которые потеряли половину воинов, однако рыцарей не пропустили.

Смоляне прикрывали фланг польской армии, которая завязала бой с противостоящей ей частью тевтонского войска. Схватка была упорной, поляки даже выронили свое знамя с белым орлом. Орденцы, воспринявшие это, как знак победы, запели пасхальный гимн “Христос воскресе после всех страданий…”, но вновь подхваченное знамя вдохновило и польских рыцарей. Рукопашная достигла самой королевской ставки, Ягайло едва спасли. На пятом часу сражения в бой с обеих сторон были брошены последние резервы. Вернувшаяся конница Витовта нанесла завершающий удар по завязнувшим в польской обороне рыцарям — и тевтонцы побежали.

Около трети тевтонской армии полегло на поле боя, было убито практически всё руководство Ордена. Оставшиеся укрепились в столице Мариенбурге, взять которую измученное сражением польско-литовское войско не сумело. Так что, условия мирного договора для Ордена оказались довольно мягкими.

При хане Узбеке Орда достигла пика своей силы и внутреннего порядка. Были подавлены все эмиры, противившиеся переходу в ислам, русские князья, когда их звал хан, на всякий случай писали завещания и наставления детям, стали безопасными и благоустроенными караванные пути, оживленная торговля велась от Китая до Европы…

При хане Джанибеке расцвет продолжился, но стали проявляться признаки ослабления центральной власти, а уже его сын, Бардибек, счел необходимым, при восшествии на престол, вырезать всех своих родственников (шестимесячного брата он убил лично, расшибив младенца о землю). Но беда пришла от самозванца, через два года убившего Бердибека и объявившего себя тоже сыном Джанибека. Отказавшийся признавать его ханом соратник убитого Бердибека Мамай захватил контроль в западной части Орды. Так же стали поступать и правители других ордынских улусов.

Дотоле единая Орда распалась, но кровавые схватки за малозначащий уже ее престол продолжались. Ехавший в Сарай претендент на трон был по дороге убит людьми самозванца, а того, в свою очередь, убил другой самозванный «сын Джанибека». Не прошло и полугода, как нового самозванного хана его эмиры выдали новому претенденту, который убил его вместе со всей семьей. Но и новый правитель прожил после этого недолго, вместе со своим младшим сыном убитый своим старшим сыном…

И тут в эту «замятню» вмешался Мамай, восставший против власти нового хана. Отцеубийца бежал за Волгу, где его тоже убили. А Мамай посадил на трон «своего» хана, внука Узбека. Но тот, в отсутствие Мамая, бросившегося подавлять восстание в Крыму, не смог защитить столицу от войска нового претендента, которого, в свою очередь, выбил оттуда новый соперник. Вернувшийся Мамай изгнал нового противника из Сарая и вместо умершего хана посадил на трон десятилетнего мальчика-чингизида. Того снова выбил из столицы вновь объявившийся претендент на престол, потом и его сменил новый «хан», и Мамаю пришлось еще дважды с боем брать столицу. А за Волгой появился новый, и на этот раз самый серьезный соперник, за которым стояла сила мощного правителя Хорезма, Тамерлана, — Тохтамыш.

«Русский» улус во время этой двадцатилетней ордынской «замятни» вел себя в отношении своего сюзерена лояльно — князья, не вмешиваясь в ханские разборки, возили в Сарай положенную дань, испрашивали ярлыки на княжения. Но, видя такие нестроения в Орде, начинали проявлять все большую самостоятельность. Например, Дмитрий Иванович (будущий Донской) не согласился с решением Мамая передать ярлык на великое княжение тверскому князю и заявил татарскому послу: «Князя Михаила на княжение в землю владимирскую не пущу, а тебе, послу, путь чист». Затем заключил с тверским князем договор о том, что тот не только признает московского князя «старшим братом», но и обязуется участвовать в войнах — как оборонительных, так и наступательных — против Орды. Московскому князю было, чем «прижать» тверского — Дмитрий выкупил находившегося в Орде заложником его сына — за огромные деньги, вдвое превышавшие ежегодную дань ордынцам с владимирского великого княжения.

Затем русское войско вторглось на среднюю Волгу, выгнало мамаевых ставленников и посадило там московских таможенников для сбора пошлин с торговых караванов. Дело явно шло к отказу от вассалитета…

Мамай, вынужденный постоянно подавлять восстания в разных концах своей распадающейся державы, обратился, наконец, к своему северному «русскому» улусу. В 1378 году на Русь была послана рать под командованием мамаевого полководца Бегича.

До этого, со времен батыева нашествия, войска Северо-Восточной Руси не рисковали сталкиваться с ордынцами в открытой, полевой битве. Еще год назад, в 1377 году, их рать, вышедшая навстречу татарам и намного превосходившая противника численностью, из-за собственной безалаберности была истреблена неожиданным нападением ордынской конницы на реке Пьяне. Теперь же, в битве на реке Воже, московскому войску под командованием Дмитрия Ивановича удалось нанести татарам страшное поражение — погиб весь командный состав ордынцев.

Через год, несмотря на то, что над его тылами уже навис Тохтамыш, Мамай решил собрать все свои силы для того, чтобы привести к былой покорности свой «русский» улус. Очевидно, он понимал, что традиционной татарской конной атаки будет уже недостаточно, поэтому в крымских колониях он нанял гэнуэзских тяжеловооруженных пехотинцев, которые в предстоящей битве должны были встать в центр его войска. Мамай надеялся и на помощь великого князя литовского, дружина которого вышла на соединение с ордынцами (хотя множество князей и бояр Великого княжества встали под знамена Дмитрия). На стороне Мамая должна была быть и рязанская рать (рязанцам некуда было деваться — их княжество было на самой границе Поля и его татары разоряли при каждом удобном случае). Однако, и литовская, и рязанские дружины стояли поодаль битвы и участия в ней не принимали.

Источники, из которых мы можем узнать о месте Куликовской битвы (под этим привычным нам названием битва впервые фигурирует в «Истории Государства Российского» Карамзина), о численности противостоявших войск, о ходе самого сражения не слишком надежны, изобилуют преувеличениями и поэтическими образами. Куликовское поле так до сих пор и не обнаружено, так что, и археология не в состоянии дать более объективных сведений о ней. Принято считать, что рати встретились на землях рязанского княжества (современная Тульская область) при тогдашнем впадении речки Непрядвы в Дон на свободном от леса Куликовом поле. Дмитрий встал в ряды большого полка, предусмотрительно поменявшись одеждой и конём с московским боярином, который затем сражался и принял смерть в облике и под знаменем великого князя. Татарский натиск прижал русских к реке, судьбу битвы решила атака засадного полка, после которой мамаево войско побежало. После недели отдыха и похорон обозы с уцелевшими воинами потянулись к Москве. А по дороге дружинники Ягайло и Олега Рязанского их грабили…

После этого героического эпизода история продолжила течение свое. Выстроившееся против Тохтамыша новое мамаево войско без боя перешло на сторону «законного» хана. Выстроить с ним новые, «на равных», отношения Дмитрию не удалось — новый хан сжег его столицу и восстановил вассальное положение Москвы в полном объеме. Но новый ордынско-московский договор не был лишь диктатом победителя — это был взвешенный комплекс условий: при восстановлении прежнего объема дани за ярлыком на великое княжение (т. е. за правом собирать ордынскую дань) уже не надо было ездить в Орду, ярлык переходил в наследственное владение московского княжеского рода. При этом разрешен был и «тверской» вопрос — княжество Тверское освобождалось из-под московской зависимости и платило татарскую дань самостоятельно.

Накануне своей смерти Дмитрий Иванович (Донской) написал в своем завещании: «А переменит [т. е. «лишит мощи»] Бог Орду, дети мои не имут давати выхода [дани] в Орду». Его же внук, Василий II, в своем завещании уточнил эту формулировку вполне «по-московски»: «А переменит Бог Орду, н моя княгиня и мои дети возмут дань собе…»

Мамай, монгол, родился в Кафе (Феодосия). Занял одну из высших должностей в Орде — стал беклярбеком (то есть, был командующим армией, руководил внешней политикой и судом). Женился на дочери хана.

Спокойно, основательно развивавшаяся карьера внезапно оборвалась со смертью тестя-хана. На этом пресеклась прямая линия наследников трона, шедшая от Бату, и в Орде началась «большая замятня», продолжавшаяся без малого двадцать лет. Двадцать лет вокруг ханского трона крутилась кровавая карусель распрей и переворотов, интриг, предательств, коварства. Выжить в ней мог только человек, обладавший железными нервами, безошибочным расчетом, безжалостной жестокостью и воинскими талантами. Именно таким человеком и оказался Мамай — чуть ли не единственный, кто в той жуткой круговерти не только выжил, но — победил.

Он не был чингизидом, а потому ханский трон ему «не светил» по определению. Но именно он выбирал, кто из батыева клана сядет в роскошной ханской юрте, а за его спиной всегда стоять будет он — Мамай. Но всесилие без высшего титула ему со временем надоело — и он уже самолично стал подписывать важнейшие документы, которые по статусу были лишь в ханском ведении.

Восточные орды его не поддерживали, и Мамай искал контактов на западе — с генуэзцами, владевшими черноморскими городами, с Литвой. Он даже ставку свою перенес с Волги в низовья Днепра.

Отношения с Москвой первоначально складывались благоприятно — он освободил из литовского плена патриарха, правившего Русью при малолетнем Дмитрии, он снизил дань, которую выплачивала в Орду Московия. Но постепенно отношения с северным улусом портились…

Непосредственным формальным поводом столкновения с силами Руси стал отказ Дмитрия на требование Мамая увеличить выплачиваемую дань до размеров, в которых она выплачивалась ранее. Посланная им на север рать погибла в битве. Пора было браться за дело самому. В подвластных Мамаю степях уже хозяйничал новый претендент на трон чингизид Тохтамыш, но Мамай все же повел свое войско навстречу объединенным силам Руси. И проиграл — Куликовская битва завершилась его разгромом. Катастрофой для Мамая стала гибель в битве мальчика-хана из батыева рода, которого он возвел на престол. Теперь неродовитому беклярбеку пришлось совсем худо.

Но это был еще не конец. Можно было еще спасти положение, разгромив Тохтамыша. Но битвы не получилось — мамаевы войска, едва выстроившиеся для боя, перешли на сторону «законного» хана. Мамай попытался укрыться у союзных генуэзцев, но Кафа закрыла перед ним ворота. А сторожевой разъезд нового хана перехватил на дороге бывшего всесильного министра и убил его. Тохтамыш же устроил поверженному сопернику пышные похороны…

Семья Мамая бежала в Литву. Там они стали называться князьями Глинскими. Позже они перешли на службу к московскому великому князю. Елена Глинская стала матерью Ивана IV Грозного.

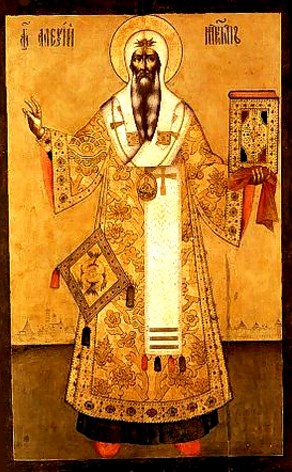

Сын Великого князя Ивана Ивановича, Дмитрий родился в 1350 году. Отец умер, когда Дмитрию шел только десятый год, и великокняжеский титул выкупил в Орде князь суздальский. Перспективы у юного князя были туманны, но на московскую сторону встал митрополит Алексий.

Митрополит был в чести в Орде, куда его пригласила влиятельная ханша Тайдула — по его молитвам она вылечилась от слепоты (в память этого события Алексий основал в московском Кремле Чудов монастырь). Едва унесший из Орды ноги во время начавшейся там кровавой борьбы за власть, Алексий попал в плен к литовскому князю Ольгерду. Но и здесь судьба была к нему милостива — митрополиту удалось бежать в московские пределы, где он стал регентом при малолетнем князе.

На его долю выпало укрепить московское княжество так, что даже получившие от хана ярлык на Великое княжение отказывались от него, опасаясь связываться с москвичами во главе с митрополитом. Московское войско изгнало нескольких князей-соперников из их владений, а затем Алексий завершил княжеские распри, женив 15-летнего Дмитрия на 13-летней суздальской княжне.

Впрочем, этот чисто «политический» брак оказался удачным — Дмитрий и Евдокия счастливо прожили больше двадцати лет, и у них родилось 12 детей. После смерти мужа она осталась «на княжении», являясь блюстительницей престолонаследия среди сыновей.

Когда грандиозный пожар начисто уничтожил Москву, соправители — Алексий и Дмитрий — организовали ее восстановление уже из камня. И это оказалось очень кстати через несколько лет, когда к белокаменным стенам Кремля подступила западнорусская рать литовского князя Ольгерда — взять крепость «литовцы» не сумели и при известии о наступлении Тевтонского ордена ушли на защиту своей западной границы.

Изменились отношения с Ордой. Многолетняя тамошняя «замятня», начавшаяся с пресечения династии Бату-хана, рождала постоянные расколы, убийства ханов, ослабление военных сил. И с темником Мамаем, захватившем власть в Орде, можно было вести себя совсем не так, как с «законным» ханом, «царем». Можно было, например, вторгнуться на Среднюю Волгу и сменить там ордынских (мамаевых) таможенников на московских контролеров этого торгового пути. Это вторжение в ордынские пределы положило начало трем битвам с мамаевыми ратями.

Первая битва закончилась для русских трагически. Войско, расположившееся на берегу реки Пьяны, при известии, что противник еще далеко, начало вести себя разгильдяйски: князья «начаша ловы за зверми и птицами творити, и потехи деюще, не имея ни малейшаго сомнения», простые же воины, бросив оружие, пьянствовали. Скрытно подобравшиеся татары внезапно напали на неготовых к битве воинов. Битвы и не произошло — московско-суздальская рать была порублена или утонула в реке.

На следующий год с юга появилось новое татарское войско под командованием мурзы Бегича. На этот раз навстречу противнику вышел сам великий князь. Здесь, впервые в большом сражении с русскими, татарская конница встретила стойкую оборону и не смогла выдержать ответной контратаки — полного разгрома ордынцам удалось избежать только благодаря наступлению темноты.

Это поражение настолько озлобило Мамая, что через два года, уже теснимый соперником-Тохтамышем, он идет в карательный поход на непокорного северного князя. О союзничестве с Мамаем заявили Великий князь Литовский Ягайло, и Олег Рязанский. Но Ягайло к битве «не поспел», а Дмитрий повел свои полки в обход рязанских земель, настрого запретив трогать жителей, с запада же в его войско влились отряды западнорусских «литовских» земель.

Описания битвы «на Дону усть Непрядвы» и роль в ней самого Дмитрия довольно противоречивы, не найдено и ее место. Однако ясно, что в тот день 1380 года большое ордынское войско потерпело сокрушительное поражение. Дмитрий получил после Куликовской битвы прозвище Донской.

После Куликовской битвы Дмитрий попытался сделать вид, что теперь он независим и с ханом «на одной ноге». Однако «законный» хан-чингизид вскоре показал, «кто в доме хозяин». Тохтамыш вторгся в московские пределы — и все первые люди княжества, включая самого Дмитрия, бежали на окраины («собирать войско»). Хан подошел к Кремлю, в котором заперлись москвичи во главе с князем-литовцем Остеем, но первый приступ был отбит. Войти в ворота татарам удалось на другой день, лишь обманув защитников обещанием не чинить им вреда…

После этого опустошительного «находа» Дмитрий отправился на поклон в Орду — отдал в заложники своего старшего сына и согласился на выплату дани в повышенном размере.

Дмитрий умер в 1389 году. В своём завещании он первым из московских князей сам, по своей воле оставил наследнику великое княжение. Не менее ново было и распоряжение Димитрия, чтобы мелкие князья Московской земли жили при дворе великого князя, а не по своим вотчинам.

Мы сегодня поем тебе славу

И как видно поем не спроста,

Основатель великой державы,

Князь Московский Иван Калита.

Был ты видом довольно противен,

Сердцем подл, — но не в этом суть:

Исторически прогрессивен

Оказался твой жизненный путь…

Проордынская позиция литовского великого князя Ягайло в конфликте Москвы и Мамая, в то время, как его братья на русской стороне командовали полками на Куликовом поле, вызвала в Литве такое возмущение, что привела к политическому перевороту — Ягайло был свергнут своим дядей Кейстутом.

Кейстут был не только братом, но и другом и верным соратником Ольгерда и правил вместе с ним. Когда после смерти их отца Гедимина Литва распалась на независимые княжества, Кейстут восстановил ее единство, захватив столицу Вильно и провозгласил великим князем Ольгерда. Ольгерд занимался Ордой и Московией, а Кейстут воевал с Тевтонским орденом на Западе. Этот чрезвычайно редкий братский союз продолжался более тридцати лет до самой смерти Ольгерда.

Несмотря на то, что Кейстут до гробовой доски оставался закоренелым язычником, и немецкие, и польские летописцы считали его образцом рыцарственности.

Он дважды попадал в тевтонский плен. Первый раз его обменяли на пленных рыцарей, а во второй раз он сумел бежать из укрепленного замка Мариенбурга. Для немецких хронистов его побег представлялся чудом: «Это было чудо, что он смог выбраться оттуда, так как все ворота перед ним были заперты». Его сторожем был назначен тевтонский рыцарь-литовец Альф, который был в детстве крещен крестоносцами. Князь склонил Альфа на свою сторону, получил от него необходимые инструменты, с помощью которых смог проломать стену. Ночью Кейстут и Альф выбрались через пролом и пересекли ров. Князь оделся крестоносцем и неузнанным вместе с Альфом добрался до леса. Днём беглецы прятались в болотах и, двигаясь по ночам, добрались до родины.

Кейстут, пользовавшийся в Литве огромным авторитетом, сделал все, чтобы исполнить завещание брата — помог сыну Ольгерда Ягайло укрепиться на великокняжеском престоле, несмотря на претензии старшего сына Ольгерда Андрея Полоцкого. Но вскоре Ягайло за спиной дяди заключает с тевтонцами тайный договор, по которому обязуется не помогать Кейстуту в отражении нападения Ордена. Крестоносцы вторглись в земли Кейстута и после первого успеха сообщили ему о своем договоре с племянником. И Кейстут решил действовать…

Объявив, что со своей дружиной отправляется в Пруссию, Кейстут неожиданно изменил направление похода и вошел в ничего не подозревающую столицу Вильно. Там он захватил в плен вернувшегося ни с чем с Куликова поля племянника. Его сын Витовт не соглашался выступить против признанного ими великого князя и в перевороте принять участие отказался. Но Кейстут нашел вероломный договор Ягайло с тевтонами, по которому тот купил спокойствие на своих северных границах за счет его владений — и предъявил документ сыну.

Кейстут заставил Ягайло признать себя великим князем, после чего отправил его с миром в его витебские личные владения. Признали его великим князем и другие члены великокняжеского рода (Гедиминовичи).

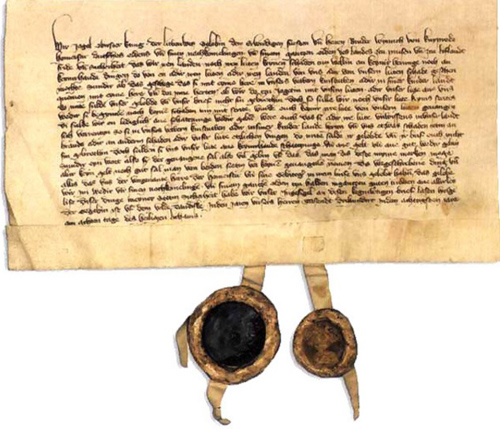

Но Кейстуту к этому времени было уже 85 лет, а князья думали о будущем… Через полгода в защиту Ягайло восстал новгород-северский князь, который разбил малый отряд Кейстута. Одновременно в Вильно вспыхнуло восстание сторонников Ягайло, которые перебили столичный гарнизон. А когда в поддержку Ягайло в Литву вторглись еще и орденцы, Кейстут понял, что вооруженная борьба бесполезна. Он пошел на переговоры с Ягайло, на которых вместе с сыном Витовтом был обманом захвачен в плен. Его посадили в башню Кревского замка и там задушили. Витовт, переодевшись в платье служанки заточенной с ним жены, сумел бежать в орденские земли.

Через четыре года в том же замке Ягайло подпишет Кревскую унию, сделавшую его королем Польши. А Витовт станет великим князем Литвы. И они вместе разобьют Тевтонский орден в Грюнвальдской битве.