Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся.

1-е послание к коринфянам, 15,51.

Глава 1

Восхождение

А годы идут…

Не частоговоркой, как шутят в лагере — «зима-лето, зима-лето», а — протяжная осень, нескончаемая зима, неохотливая весна, и только лето короткое. На Архипелаге — короткое лето.

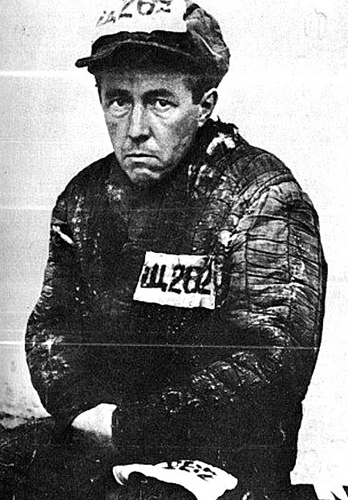

Даже один год — у-у-у, как это долго! Даже в одном году сколько ж времени тебе оставлено думать? Уж триста тридцать-то раз в году ты потолчешься на разводе и в моросящий слякотный дождичек, и в острую вьюгу и в ядреный неподвижный мороз. Уж триста тридцать-то дней ты поворочаешь постылую чужую работу с незанятой головой. И триста тридцать вечеров пожмешься мокрый, озябший на съеме, ожидая пока конвой соберется с дальних вышек. Да проходка туда. Да проходка назад. Да склонясь над семьюстами тридцатью мисками баланды, над семьюстами тридцатью кашами. Да на вагонке твоей, просыпаясь и засыпая. Ни радио, ни книги не отвлекут тебя, их нет, и слава Богу.

И это — только один год. А их — десять. Их — двадцать пять…

А еще когда в больничку сляжешь дистрофиком — вот там тоже хорошее время — подумать.

Думай! Выводи что-то и из беды.

Все это бесконечное время ведь не бездеятельны мозг и душа заключенных?! Они издали в массе похожи на копошащихся вшей, но ведь они — венец творения, а? Ведь когда-то и в них вдохнута была слабенькая искра Божья? Так что теперь стало с ней?

Считалось веками: для того и дан преступнику срок, чтобы весь этот срок он думал над своим преступлением, терзался, раскаивался и постепенно бы исправлялся.

Но угрызений совести не знает Архипелаг ГУЛаг! Из ста туземцев — пятеро блатных, их преступления для них не укор, а доблесть, они мечтают впредь совершать их еще ловчей и нахальней. Раскаиваться им — не в чем. Еще пятеро — брали крупно, но не у людей: в наше время крупно взять можно только у государства, которое само-то мотает народные деньги без жалости и без разумения — так в чем такому типу раскаиваться? Разве в том, что возьми больше и поделись — и остался бы на свободе? А еще у восьмидесяти пяти туземцев — и вовсе никакого преступления не было. В чем раскаиваться? В том, что думал то, что думал? (Впрочем, так задолбят и задурят иного, что раскаивается — какой он испорченный… Вспомним отчаяние Нины Перегуд, что она недостойна Зои Космодемьянской.) Или в безвыходном положении сдался в плен? В том, что при немцах поступил на работу вместо того, чтобы подохнуть от голода? (Впрочем, так перепутают дозволенное и запрещенное, что иные терзаются: лучше б я умер, чем зарабатывал этот хлеб.) В том, что, бесплатно работая в колхозе, взял с поля накормить детей? Или с завода вынес для того же?

Нет, ты не только не раскаиваешься, но чистая совесть как горное озеро светит из твоих глаз. (И глаза твои, очищенные страданием, безошибочно видят всякую муть в других глазах, например — безошибочно различают стукачей. Этого видения глазами правды за нами не знает ЧКГБ — это наше «секретное оружие» против нее — в этом плошает перед нами ГБ.)

В нашем почти поголовном сознании невиновности росло главное отличие нас — от каторжников Достоевского, от каторжников П. Якубовича. Там — сознание заклятого отщепенства, у нас — уверенное понимание, что любого вольного вот так же могут загрести, как и меня; что колючая проволока разделила нас условно. Там у большинства — безусловное сознание личной вины, у нас — сознание какой-то многомиллионной напасти.

А от напасти — не пропасти. Надо ее пережить.

Не в этом ли причина и удивительной редкости лагерных самоубийств? Да, редкости, хотя каждый отсидевший, вероятно, вспомнит случай самоубийства. Но еще больше он вспомнит побегов. Побегов-то было наверняка больше, чем самоубийств! (Ревнители социалистического реализма могут меня похвалить: провожу оптимистическую линию.) И членоповреждений было гораздо больше, чем самоубийств! — но это тоже действие жизнелюбивое, простой расчет — пожертвовать частью для спасения целого. Мне даже представляется, что самоубийств в лагере было статистически, на тысячу населения, меньше, чем на воле. Проверить этого я не могу, конечно.

Ну вот вспоминает Скрипникова, как в 1931-м в Медвежегорске в женской уборной повесился мужчина лет тридцати — и повесился-то в день освобождения! — так может, из отвращения к тогдашней воле? (За два года перед тем его бросила жена, но он тогда не повесился.) — Ну вот в клубе центральной усадьбы Буреполома повесился конструктор Воронов. — Коммунист и партработник Арамович, пересидчик, повесился в 1947-м на чердаке мехзавода в Княж-Погосте. — В Краслаге в годы войны литовцы, доведенные до полного отчаяния, а главное — всей жизнью своей не подготовленные к нашей жестокости, шли на стрелков, чтобы те их застрелили. — В 1949-м в следственной камере во Владимире Волынском молодой парень, сотрясенный следствием, уже было повесился, да Боронюк его вынул. — На Калужской заставе бывший латышский офицер, лежавший в стационаре санчасти, крадучись стал подниматься по лестнице — она вела в еще недостроенные пустые этажи. Медсестра-зэчка хватилась его и бросилась вдогонку. Она настигла его в открытом балконном проеме 6-го этажа. Она вцепилась в его халат, но самоубийца отделился от халата, в одном белье поспешно вступил в пустоту — и промелькнул белой молнией на виду у оживленной Большой Калужской улицы в солнечный летний день. — Немецкая коммунистка Эми, узнав о смерти мужа, вышла из барака на мороз неодетая, простудиться. Англичанин Келли во Владимирском ТОНе виртуозно перерезал вены при открытой двери камеры и надзирателе на пороге. Оружие его было — кусочек эмали, отколупнутой от умывальника. Келли припрятал его в ботинке, ботинок стоял у кровати. Келли спустил с кровати одеяло, прикрыл им ботинок, достал эмаль и под одеялом перерезал вену на руке.

Повторяю, еще многие могут рассказать подобные случаи, — а все-таки на десятки миллионов сидевших их будет немного. Даже среди этих примеров видно, что большой перевес самоубийств падает на иностранцев, на западников: для них переход на Архипелаг — это удар оглушительнее, чем для нас; вот они и кончают. И еще — на благонамеренных (но не на твердочелюстных). Можно понять ведь у них в голове все должно смешаться и гудеть, не переставая. Как устоишь? (Зося Залесская, польская дворянка, всю жизнь отдавшая «делу коммунизма» путем службы в советской разведке, на следствии трижды кончала с собой: вешалась — вынули, резала вены — помешали, скакнула на подоконник 7 этажа — дремавший следователь успел схватить ее за платье. Трижды спасли, чтобы расстрелять. )

А вообще как верно истолковать самоубийство? Вот Анс Бернштейн настаивает, что самоубийцы — совсем не трусы, что для этого нужна большая сила воли. Он сам свил веревку из бинтов и душился, поджав ноги. Но в глазах появлялись зеленые круги, в ушах звенело — и он всякий раз непроизвольно опускал ноги до земли. Во время последней пробы оборвалась веревка — и он испытал радость, что остался жив.

Я не спорю, для самоубийства может быть и в самом крайнем отчаянии еще нужно приложить волю. Долгое время я не взялся бы совсем об этом судить. Всю жизнь я уверен был, что ни в каких обстоятельствах даже не задумаюсь о самоубийстве. Но не так давно протащило меня через мрачные месяцы, когда мне казалось, что погибло все дело моей жизни, особенно если я останусь жить. И я ясно помню это отталкивание от жизни, приливы этого ощущения, что умереть — легче, чем жить. По-моему, в таком состоянии больше воли требует остаться жить, чем умереть. Но, вероятно, у разных людей и при разной крайности это по-разному. Поэтому и существуют издавна два мнения.

Очень эффектно вообразить, что вдруг бы все невинно-оскорбленные миллионы стали бы повально кончать самоубийством, досаждая правительству двояко: и доказательством своей правоты и лишением даровой рабочей силы. И вдруг бы правительство размягчилось? И стало бы жалеть своих подданных?.. Едва ли. Сталина бы это не остановило, он занял бы с воли еще миллионов двадцать.

Но не было этого! Люди умирали сотнями тысяч и миллионами, доведенные уж кажется до крайней крайности — а самоубийств почему-то не было! Обреченные на уродливое существование, на голодное истощение, на чрезмерный труд — не кончали с собой!

И, раздумавшись, я нашел такое доказательство более сильным. Самоубийца — всегда банкрот, это всегда — человек в тупике, человек, проигравший жизнь и не имеющий воли для продолжения борьбы. Если же эти миллионы беспомощных жалких тварей все же не кончали с собой — значит жило в них какое-то непобедимое чувство. Какая-то сильная мысль.

Это было чувство всеобщей правоты. Это было ощущение народного испытания — подобного татарскому игу.

***

Но если не в чем раскаиваться — о чем, о чем все время думает арестант? «Сума да тюрьма — дадут ума». Дадут. Только — куда его направят?

Так было у многих, не у одного меня. Наше первое тюремное небо — были черные клубящиеся тучи и черные столбы извержений, это было небо Помпеи, небо Судного дня, потому что арестован был не кто-нибудь, а Я — средоточие этого мира.

Наше последнее тюремное небо было бездонно-высокое, бездонно-ясное, даже к белому от голубого.

Начинаем мы все (кроме верующих) с одного: хватаемся рвать волосы с головы — да она острижена наголо!.. Как мы могли?! Как не видели наших доносчиков? Как не видели наших врагов? (И ненависть к ним! и как им отомстить?) И какая неосторожность! слепость! сколько ошибок! Как исправить? Скорей исправлять! Надо написать… надо сказать… надо передать…

Но — ничего не надо. И ничто не спасет. В положенный срок мы подписываем 206-ю статью, в положенный — выслушиваем очный приговор трибунала или заочный — ОСО.

Начинается полоса пересылок. Вперемежку с мыслями о будущем лагере мы любим теперь вспоминать наше прошлое: как хорошо мы жили! (даже если плохо). Но сколько неиспользованных возможностей! Сколько неизмятых цветов!.. Когда теперь это наверстать?.. Если я доживу только — о, как по-новому, как умно я буду жить! День будущего освобождения? — он лучится как восходящее солнце!

И вывод: дожить до него! дожить! любой ценой!

Это просто словесный оборот, это привычка такая: «любой ценой».

А слова наливаются своим полным смыслом, и страшный получается зарок: выжить любой ценой!

И тот, кто даст этот зарок, кто не моргнет перед его багровой вспышкой — для того свое несчастье заслонило и все общее, и весь мир.

Это — великий развилок лагерной жизни. Отсюда — вправо и влево пойдут дороги, одна будет набирать высоты, другая низеть. Пойдешь направо — жизнь потеряешь, пойдешь налево — потеряешь совесть.

Самоприказ «дожить!» — естественный всплеск живого. Кому не хочется дожить? Кто не имеет права дожить? Напряженье всех сил нашего тела! Приказ всем клеточкам: дожить! Могучий заряд введен в грудную клетку, и электрическим облаком окружено сердце, чтоб не остановиться. Заполярною гладью в метель за пять километров в баню ведут тридцать истощенных, но жилистых зэков. Банька — не стоит теплого слова, в ней моются по шесть человек в пять смен, дверь открывается прямо на мороз, и четыре смены выстаивают там до или после мытья — потому что нельзя отпускать без конвоя. И не только воспаления легких, но насморка нет ни у кого. (И десять лет так моется один старик, отбывая срок с пятидесяти до шестидесяти. Но вот он свободен, он — дома. В тепле и холе он сгорает в месяц. Не стало приказа — дожить…)

Но просто «дожить» еще не значит — любой ценой. «Любая цена» — это значит: ценой другого.

Признаем истину: на этом великом лагерном развилке, на этом разделителе душ — не большая часть сворачивает направо. Увы — не большая. Но, к счастью — и не одиночки. Их много, людей — кто так избрал. Но они о себе не кричат, к ним присматриваться надо. Десятки раз поднимался и перед ними выбор, а они знали да знали свое.

Вот Арнольд Сузи, лет около пятидесяти попавший в лагерь. Он никогда не был верующим, но всегда был исконно-добропорядочным, никакой другой жизни он не вел — и в лагере он не начинает другой. Он — «западный», он, значит, вдвойне неприспособленный, все время попадает впросак, в тяжелое положение, он и на общих работает, он и в штрафной зоне сидит — и выживает, выживает точно таким, каким пришел в лагерь. Я знал его вначале, знал — после, и могу засвидетельствовать. Правда, три серьезных облегчающих обстоятельства сопутствуют ему в лагерной жизни: он признан инвалидом, он получает несколько лет посылки и благодаря музыкальным способностям немного подкармливается художественной самодеятельностью. Но эти три обстоятельства могут только объяснить, почему он остался в живых. Не было бы их — он бы умер, но он бы не переменился. (А те, кто умерли — может быть потому и умерли, что не переменились?)

А Тарашкевич, совсем простой бесхитростный человек, вспоминает: «много было заключенных, которые за пайку и за глоток махорочного дыма готовы были пресмыкаться. Я доходил, но был душою чист: на белое всегда говорил белое».

Что тюрьма глубоко перерождает человека, известно уже много столетий. Бесчисленны здесь примеры — таких, как Сильвио Пеллико: отсидев 8 лет, он превратился из яростного карбонария в смиренного католика. Б С. Пеллико. Мои темницы. СПБ., 1836 г.Юнас всегда вспоминают Достоевского. А Писарев? Что осталось от его революционности после Петропавловки? Можно спорить, хорошо ли это для революции, но всегда эти изменения идут в сторону углубления души. Ибсен писал: «От недостатка кислорода и совесть чахнет». Б Ибсен. «Враг народа».Ю нет! Совсем не так просто! Наоборот даже как раз! Вот генерал Горбатов — с молодости воевал, в армии продвигался, задумываться ему было некогда. Но сел в тюрьму, и как хорошо — стали в памяти подыматься разные случаи: то как он заподозрел невиновного в шпионстве; то как он по ошибке велел расстрелять совсем не виновного поляка. Б»Новый мир», 1964, No. 4.Юу когда б это еще вспомнил! Небось после реабилитации уже не очень вспоминал?) Об этих душевных изменениях узников писалось достаточно, это поднялось уже на уровень теории тюрьмоведения. Вот например в дореволюционном «Тюремном вестнике» пишет Лученецкий: «Тьма делает человека более чувствительным к свету; невольная бездеятельность возбуждает в нем жажду жизни, движения, работы; тишина заставляет глубоко вдуматься в свое «я», в окружающие условия, в свое прошлое, настоящее и подумать о будущем».

Наши просветители, сами не сидевшие, испытывали к узникам только естественное стороннее сочувствие; однако Достоевский, сам посидевший, ратовал за наказания! Об этом стоит задуматься.

И пословица говорит: «Воля портит, неволя учит».

Но Пеллико и Лученецкий писали о тюрьме. Но Достоевский требовал наказаний — тюремных. Но неволя учит — какая?

Лагерь ли?..

Тут задумаешься.

Конечно, по сравнению с тюрьмой, наш лагерь ядовит и вреден.

Конечно, не о душах наших думали, когда вспучивали Архипелаг. Но все-таки: неужели же в лагере безнадежно устоять?

И больше того: неужели в лагере нельзя возвыситься душой?

Вот Э. К., почти 1940-го года рождения, из тех мальчиков, кто уже при Хрущеве сбирались стихи читать на площади Маяковского, а их гребли в воронок. Из лагеря, из потьминского лагеря, он пишет своей девушке: «Здесь поубавилось пустяков и суеты… Я пережил поворот… Здесь прислушиваешься к тому голосу изнутри, который в довольстве и тщеславии заглушен был ревом извне.»

На лагпункте Самарка в 1946 году доходит до самого смертного рубежа группа интеллигентов: они изморены голодом, холодом, непосильной работой — и даже сна лишены, спать им негде, бараки-землянки еще не построены. Идут они воровать? стучать? хнычут о загубленной жизни? Нет! Предвидя близкую, уже не в неделях, а в днях смерть, вот как они проводят свой последний бессонный досуг, сидя у стеночки: Тимофеев-Рессовский собирает из них «семинар», и они спешат обменяться тем, что одному известно, а другим нет, — они читают друг другу последние лекции. Отец Савелий — «о непостыдной смерти», священник из академистов — патристику, униат — что-то из догматики и каноники, энергетик — о принципах энергетики будущего, экономист (ленинградец) — как не удалось, не имея новых идей, построить принципы советской экономики. Сам Тимофеев-Рессовский рассказывает им о принципах микрофизики. От раза к разу они не досчитываются участников: те уже в морге…

Вот кто может интересоваться всем этим, уже костенея предсмертно — вот это интеллигент!

Позвольте, вы — любите жизнь? Вы, вы! вот которые восклицают, и напевают и приплясывают: «Люблю тебя, жизнь! Ах, люблю тебя, жизнь!» Любите? Так вот и любите! Лагерную — тоже любите! Она — тоже жизнь!

«Там, где нет борьбы с судьбой,

Там воскреснешь ты душой…»

Ни черта вы не поняли. Там-то ты и размякнешь.

***

У дороги нашей, выбранной, — виражи и виражи. В гору? Или в небо? Пойдемте, поспотыкаемся.

День освобождения? Что он нам может дать через столько лет? Изменимся неузнаваемо мы, и изменятся наши близкие — и места, когда-то родные, покажутся нам чужее чужих.

Мысль о свободе с какого-то времени становится даже насильственной мыслью. Надуманной. Чужой.

День «освобождения»! Как будто в этой стране есть свобода! Или как будто можно освободить того, кто прежде сам не освободился душой.

Сыпятся камни из-под наших ног. Вниз, в прошлое.

Это прах прошлого.

Мы подымаемся.

***

Хорошо в тюрьме думать, но и в лагере тоже неплохо. Потому, главное, что нет собраний. Десять лет ты свободен от всяких собраний! — это ли не горный воздух? Откровенно претендуя на твой труд и твое тело до изнеможения и даже до смерти, лагерщики отнюдь не посягают на строй твоих мыслей. Они не пытаются ввинчивать твои мозги и закреплять их на месте. Б Кроме несчастного периода Беломора и Волгоканала.Юэто создает ощущение свободы гораздо большее, чем свобода ног бегать по плоскости.

Тебя никто не уговаривает подавать в партию. Никто не выколачивает с тебя членских взносов в добровольные общества. Нет профсоюза, такого же твоего «защитника», как казенный адвокат в трибунале. Не бывает и производственных совещаний. Тебя не могут избрать ни на какую должность, не могут назначить никаким уполномоченным, а самое главное — не заставят тебя быть агитатором. Ни — слушать агитацию. Ни — кричать по дергу нитки: «требуем!.. не позволим!» Ни — тянуться на участок свободно и тайно голосовать за одного кандидата. От тебя не требуют социалистических обязательств. Ни — критики своих ошибок. Ни статей в стенгазету. Ни — интервью областному корреспонденту.

Свободная голова — это ли не преимущество жизни на Архипелаге?

И еще одна свобода: тебя не могут лишить семьи и имущества — ты уже лишен их. Чего нет — того и Бог не возьмет. Это — основательная свобода.

Хорошо в заключении думать. Самый ничтожный повод дает тебе толчок к длительным и важным размышлениям. За кои веки, один раз в три года, привезли в лагерь кино. Фильм оказывается — дешевейшая «спортивная» комедия — «Первая перчатка». Скучно. Но с экрана настойчиво вбивают зрителям мораль:

«Важен результат, а результат не в вашу пользу».

Смеются на экране. В зале тоже смеются. Щурясь, при выходе на освещенный солнцем лагерный двор, ты обдумываешь эту фразу. И вечером обдумываешь ее на своей вагонке. И в понедельник утром на разводе. И еще сколько угодно времени обдумываешь — когда б ты мог ею так заняться? И медленная ясность спускается в твою голову.

Это — не шутка. Это — заразная мысль. Она давно уже привилась нашему отечеству, а ее — еще и еще подпускают. Представление о том, что важен только материальный результат, настолько у нас въелось, что когда, например, объявляют какого-нибудь Тухачевского, Ягоду или Зиновьева — изменниками, снюхавшимися с врагом, то народ только ахает и многоустно удивляется: «чего ему не хватало?!«

Вот это — нравственный уровенек! Вот это — мерочка! «Чего ему не хватало?» Поскольку у него было жратвы от пуза, и двадцать костюмов, и две дачи, и автомобиль, и самолет, и известность — чего ему не хватало?!! Миллионам наших соотечественников невместимо представить, чтобы человеком (я не говорю сейчас об этих именно троих) могло двигать что-нибудь, кроме корысти!

Настолько все впитали и усвоили: «важен результат».

Откуда это к нам пришло?

Сперва — от славы наших знамен и так называемой «чести нашей родины». Мы душили, секли и резали всех наших соседей, расширялись — и в отечестве утверждалось: важен результат.

Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цыбукиных. Они карабкались, не оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и все прочней утверждалось в когда-то богомольном прямодушном народе: важен результат.

А потом, — от всех видов социалистов, и больше всего — от новейшего непогрешимого нетерпеливого Учения, которое все только из этого и состоит: важен результат! Важно сколотить боевую партию! захватить власть! удержать власть! устранить противников! победить в чугуне и стали! запустить ракеты!

И хотя для этой индустрии и для этих ракет пришлось пожертвовать и укладом жизни, и целостью семьи, и здравостью народного духа и самой душою наших полей, лесов и рек, — наплевать! важен результат!!

Но это — ложь! Вот мы годы горбим на всесоюзной каторге. Вот мы медленными годовыми кругами восходим в понимании жизни — и с высоты этой так ясно видно: не результат важен! не результат — а ДУХ! Не что сделано — а как. Не что достигнуто — а какой ценой.

Вот и для нас, арестантов — если важен результат, то верна и истина: выжить любой ценой. Значит: стать стукачом, предавать товарищей — за это устроиться тепло, а может быть и досрочку получить, В свете Непогрешимого Учения тут, очевидно нет ничего дурного. Ведь если делать так, то результат будет в нашу пользу, а важен — результат.

Никто не спорит: приятно овладеть результатом. Но не ценой потери человеческого образа.

Если важен результат — надо все силы и мысли потратить на то, чтоб уйти от общих. Надо гнуться, угождать, подличать — но удержаться придурком. И тем — уцелеть.

Если важна суть — то пора примириться с общими. С лохмотьями. С изодранной кожей рук. С меньшим и худшим куском. И может быть — умереть. Но пока жив — с гордостью потягиваться ломящею спиной. Вот когда — перестав бояться угроз и не гонясь за наградами — стал ты самым опасным типом на совиный взгляд хозяев. Ибо — чем тебя взять?

Тебе начинает даже нравиться нести носилки с мусором (да, но не с камнем!) и разговаривать с напарником о том, как кино влияет на литературу. Тебе начинает нравиться присесть на опустевшее растворное корытце и закурить около своей кирпичной кладки. И ты просто горд, если десятник, проходя мимо, прищурится на твою вязку, посмотрит в створ со стеной и скажет:

— Это ты клал? Ровненько.

Ни на что тебе не нужна эта стена и не веришь ты, что она приблизит счастливое будущее народа, но, жалкий оборванный раб, у этого творения своих рук ты сам себе улыбнешься.

Дочь анархиста Галя Бенедиктова работала в санчасти медсестрой, но видя, что это — не лечение, а только личное устройство — из упрямства ушла на общие, взяла кувалду, лопату. И говорит, что духовно это ее спасло.

Доброму и сухарь на здоровье, а злому и мясное не впрок.

(Так-то оно так, но — если и сухаря нет?..)

***

И если только ты однажды отказался от этой цели — «выжить любой ценой», и пошел, куда идут спокойные и простые — удивительно начинает преображать неволя твой прежний характер. Преображать в направлении, самом для тебя неожиданном.

Казалось бы — здесь должны вырастать в человеке злобные чувства, смятенье зажатого, беспредметная ненависть, раздражение, нервность. Б Революционеры прошлого оставили много следов тому. Серафимович в одном рассказе описывает таким общество ссыльных. Большевик Ольминский пишет: «Горечь и злость — эти чувства так хорошо знакомы арестанту, так близки его душе.» Он срывал зло на тех, кто приходил к нему на свидания. Пишет, что потерял и всякий вкус к работе. Но ведь русские революционеры не получали и не отбывали (в массе своей) настоящих (больших) сроков.Юты и сам не замечаешь, как, в неощутимом течении времени, неволя воспитывает в тебе ростки чувств противоположных.

Ты был резко-нетерпелив когда-то, ты постоянно спешил, и постоянно не хватало тебе времени. Тебе отпущено теперь его с лихвой, ты напитался им, его месяцами и годами, позади и впереди — и благодатной успокаивающей жидкостью разливается по твоим сосудам — терпение.

Ты подымаешься…

Ты никому ничего не прощал прежде, ты беспощадно осуждал и так же невоздержанно превозносил — теперь всепонимающая мягкость стала основой твоих некатегорических суждений. Ты слабым узнал себя — можешь понять чужую слабость. И поразиться силе другого. И пожелать перенять.

Камни шуршат из-под ног. Мы подымаемся…

Бронированная выдержка облегает с годами сердце твое и всю твою кожу. Ты не спешишь с вопросами, не спешишь с ответами, твой язык утратил эластичную способность легкой вибрации. Твои глаза не вспыхнут радостью при доброй вести и не потемнеют от горя.

Ибо надо еще проверить, так ли это будет. И еще разобраться надо — что радость, а что горе.

Правило жизни твое теперь такое: не радуйся, нашедши, не плачь, потеряв.

Душа твоя, сухая прежде, от страдания сочает. Хотя бы не ближних, по-христиански, но близких ты теперь научаешься любить.

Тех близких по духу, кто окружает тебя в неволе. Сколько из нас признают: именно в неволе в первый раз мы узнали подлинную дружбу!

И еще тех близких по крови, кто окружал тебя в прежней жизни, кто любил тебя, а ты их — тиранил…

Вот благодарное и неисчерпаемое направление для твоих мыслей: пересмотри свою прежнюю жизнь. Вспомни все, что ты делал плохого и постыдного и думай — нельзя ли исправить теперь?..

Да, ты посажен в тюрьму зряшно, перед государством и его законами тебе раскаиваться не в чем.

Но — перед совестью своей? Но — перед отдельными другими людьми?..

…После операции я лежу в хирургической палате лагерной больницы. Я не могу пошевелиться, мне жарко и знобко, но мысль не сбивается в бред — и я благодарен доктору Борису Николаевичу Корнфельду, сидящему около моей койки и говорящему целый вечер. Свет выключен, чтоб не резал глаза. Он и я — никого больше нет в палате.

Он долго и с жаром рассказывает мне историю своего обращения из иудейской религии в христианскую. Обращение это совершил над ним, образованным человеком, какой-то однокамерник, беззлобный старичок вроде Платона Каратаева. Я дивлюсь его убежденности новообращенного, горячности его слов.

Мы мало знаем друг друга, и не он лечит меня, но просто не с кем ему поделиться здесь. Он — мягкий обходительный человек, ничего дурного я не вижу в нем и не знаю о нем. Однако, настораживает то, что Корнфельд уже месяца два живет безвыходно в больничном бараке, заточил себя здесь, при работе, и избегает ходить по лагерю.

Это значит — он боится, чтоб его не зарезали. У нас в лагере недавно пошла такая мода — резать стукачей. Очень внушительно отзывается. Но кто может поручиться, что режут только стукачей? Одного зарезали явно в сведении низких личных счетов. И поэтому — самозаточение Корнфельда в больнице еще нисколько не доказывает, что он — стукач.

Уже поздно. Вся больница спит. Корнфельд заканчивает свой рассказ так:

— И вообще, вы знаете, я убедился, что никакая кара в этой земной жизни не приходит к нам незаслуженно. По видимости, она может прийти не за то, в чем мы на самом деле виноваты. Но если перебрать жизнь и вдуматься глубоко — мы всегда отыщем то наше преступление, за которое теперь нас настиг удар.

Я не вижу его лица. Через окно входят лишь рассеянные отсветы зоны, да желтым электрическим пятном светится дверь из коридора. Но такое мистическое знание в его голосе, что я вздрагиваю.

Это — последние слова Бориса Корнфельда. Он бесшумно уходит ночным коридором в одну из соседних палат и ложится там спать. Все спят, ему уже не с кем сказать ни слова. Засыпаю и я.

А просыпаюсь утром от беготни и тяжелого переступа по коридору: это санитары несут тело Корнфельда на операционный стол. Восемь ударов штукатурным молотком нанесены ему, спящему, в череп (у нас принято убивать тотчас же после подъема, когда отперты бараки, но никто еще не встал, не движется). На операционном столе он умирает, не приходя в сознание.

Так случилось, что вещие слова Корнфельда — были его последние слова на земле. И, обращенные ко мне, они легли на меня наследством. От такого наследства не стряхнешься, передернув плечами.

Но я и сам к тому времени уже дорос до сходной мысли.

Я был бы склонен придать его словам значение всеобщего жизненного закона. Однако тут запутаешься. Пришлось бы признать, что наказанные еще жесточе, чем тюрьмою — расстрелянные, сожженные — это некие сверхзлодеи. (А между тем — невинных-то и казнят ретивее всего.) И что бы тогда сказать о наших явных мучителях: почему не наказывает судьба их? почему они благоденствуют?

(Это решилось бы только тем, что смысл земного существования — не в благоденствии, как все мы привыкли считать, а — в развитии души. С такой точки зрения наши мучители наказаны всего страшней: они свинеют, они уходят из человечества вниз. С такой точки зрения наказание постигает тех, чье развитие — обещает.)

Но что-то есть прихватчивое в последних словах Корнфельда, что для себя я вполне принимаю. И многие примут для себя.

На седьмом году заключения я довольно перебрал свою жизнь и понял, за что мне все: и тюрьма, и довеском — злокачественная опухоль. Я б не роптал, если б и эта кара не была сочтена достаточной.

Кара? Но — чья?

Ну, придумайте — чья?

***

В той самой послеоперационной, откуда ушел на смерть Корнфельд, я пролежал долго, и все один, бессонными ночами перебирая и удивляясь собственной жизни и ее поворотам. По лагерной уловке я свои мысли укладывал в рифмованные строчки, чтобы запомнить. Верней всего теперь и привести их, — как они были, с подушки больного, когда за окнами сотрясался каторжный лагерь после мятежа.

Да когда ж я так допуста, дочиста

Все развеял из зерен благих?

Ведь провел же и я отрочество

В светлом пении храмов Твоих!

Рассверкалась премудрость книжная,

Мой надменный пронзая мозг,

Тайны мира явились — постижными,

Жребий жизни — податлив как воск.

Кровь бурлила — и каждый выполоск

Иноцветно сверкал впереди, —

И, без грохота, тихо рассыпалось

Зданье веры в моей груди.

Но пройдя между быти и небыти,

Упадав и держась на краю,

Я смотрю в благодарственном трепете

На прожитую жизнь мою.

Не рассудком моим, не желанием

Освещен ее каждый излом —

Смысла Высшего ровным сиянием,

Объяснившимся мне лишь потом.

И теперь, возвращенною мерою

Надчерпнувши воды живой, —

Бог Вселенной! Я снова верую!

И с отрекшимся был Ты со мной…

Оглядясь, я увидел как всю сознательную жизнь не понимал ни себя самого, ни своих стремлений. Мне долго мнилось благом то, что было для меня губительно, и я все порывался в сторону, противоположную той, которая была мне истинно-нужна. Но как море сбивает с ног валами неопытного купальщика и выбрасывает на берег — так и меня ударами несчастий больно возвращало на твердь. И только так я смог пройти ту самую дорогу, которую всегда и хотел.

Согнутой моей, едва не подломившейся спиной дано было мне вынести из тюремных лет этот опыт: как человек становится злым и как добрым. В упоении молодыми успехами я ощущал себя непогрешимым и оттого был жесток. В переизбытке власти я был убийца и насильник. В самые злые моменты я был уверен, что делаю хорошо, оснащен был стройными доводами. На гниющей тюремной соломке ощутил я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло проходит не между государствами, не между классами, не между партиями — она проходит через каждое человеческое сердце — и черезо все человеческие сердца. Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискорененный уголок зла.

С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира, но можно в каждом человеке его потеснить.

С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра) — само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство.

К чести XX века надо отнести Нюрнбергский процесс: он убивал саму злую идею, очень мало — зараженных ею людей (конечно, не Сталина здесь заслуга, уж он бы предпочел меньше растолковывать, а больше расстреливать). Если к ХХI-му веку человечество не взорвет и не удушит себя — может быть это направление и восторжествует?..

Да если оно не восторжествует — то вся история человечества будет пустым топтаньем, без малейшего смысла! Куда и зачем мы тогда движемся? Бить врага дубиной — это знал и пещерный человек.

«Познай самого себя»! Ничто так не способствует пробуждению в нас всепонимания, как теребящие размышления над собственными преступлениями, промахами и ошибками. После трудных неоднолетних кругов таких размышлений говорят ли мне о бессердечии наших высших чиновников, о жестокости наших палачей — я вспоминаю себя в капитанских погонах и поход батареи моей по Восточной Пруссии, объятой огнем, и говорю:

— А разве мы — были лучше?..

Досадуют ли при мне на рыхлость Запада, его политическую недальновидность, разрозненность и растерянность — я напоминаю:

— А разве мы, не пройдя Архипелага, — были тверже? сильнее мыслями?

Вот почему я оборачиваюсь к годам своего заключения и говорю, подчас удивляя окружающих:

— БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТЕБЕ, ТЮРЬМА!

***

Прав был Лев Толстой, когда мечтал о посадке в тюрьму. С какого-то мгновенья этот гигант стал иссыхать. Тюрьма была, действительно, нужна ему, как ливень засухе!

Все писатели, писавшие о тюрьме, но сами не сидевшие там, считали своим долгом выражать сочувствие к узникам, а тюрьму проклинать. Я — достаточно там посидел, я душу там взрастил и говорю непреклонно:

— БЛАГОСЛОВЕНИЕ ТЕБЕ ТЮРЬМА, что ты была в моей жизни!

(А из могил мне отвечают: Хорошо тебе говорить, когда ты жив остался!)

Глава 2

Или растление?

Но меня останавливают: вы не о том совсем! Вы опять сбились на тюрьму! А надо говорить о лагере.

Да я, кажется, и о лагере говорил. Ну хорошо, умолкну. Дам место встречным мыслям. Многие лагерники мне возразят и скажут, что никакого «восхождения» они не заметили, чушь, а растление — на каждом шагу.

Настойчивее и значительнее других (потому что у него это уже все написано) возразит Шаламов:

«В лагерной обстановке люди никогда не остаются людьми, лагеря не для этого созданы».

«Все человеческие чувства — любовь, дружба, зависть, человеколюбие, милосердие, жажда славы, честность — ушли от нас с мясом мускулов… У нас не было гордости, самолюбия, а ревность и страсть казались марсианскими понятиями… Осталась только злоба — самое долговечное человеческое чувство».

«Мы поняли, что правда и ложь — родные сестры».

«Дружба не зарождается ни в нужде, ни в беде. Если дружба между людьми возникает — значит, условия недостаточно трудны. Если беда и нужда сплотили — значит, они не крайние. Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями».

Только на одно различение здесь согласится Шаламов: восхождение, углубление, развитие людей возможно в тюрьме. А

«…лагерь — отрицательная школа жизни целиком и полностью. Ничего нужного, полезного никто оттуда не вынесет. Заключенный обучается там лести, лганью, мелким и большим подлостям… Возвращаясь домой, он видит, что не только не вырос за время лагеря, но интересы его стали бедными, грубыми». Б Еще считает Шаламов признаком угнетения и растления человека в лагере то, что он «долгие годы живет чужой водей, чужим умом». Но этот признак я выношу в сноску: во-первых потому, что то же самое можно сказать и о многих вольных (не считая простора для деятельности в мелочах, которая есть и у заключенных), во-вторых потому, что вынужденно-фаталистический характер, вырабатываемый в туземце Архипелага его незнанием судьбы и неспособностью влиять на нее — скорее облагораживает его, освобождает от суетных метаний.Ю

С различением таким согласна и Е. Гинзбург: «тюрьма возвышала людей, лагерь растлевал». Да и как же тут возразить?

В тюрьме (в одиночке, да и не в одиночке) человек поставлен в противостояние со своим горем. Это горе — гора, но он должен вместить его в себя, освоиться с ним и переработать его в себе, а себя в нем. Это — высшая моральная работа, это всех и всегда возвышало. Б И как интереснеют люди в тюрьме! Знаю людей уныло скучных с тех пор, как их выпустили на волю — но в тюрьме оторваться было нельзя от бесед с ними.Юединок с годами и стенами — моральная работа и путь к возвышению (коли ты его одолеешь). Если годы эти ты разделяешь с товарищем, то не надо тебе умереть для его жизни, и ему не надо умереть, чтобы ты выжил. Есть путь у вас вступить не в борьбу, а в поддержку и обогащение.

А в лагере этого пути, кажется, у вас и нет. Хлеб не роздан равномерно кусочками, а брошен в свалку — хватай! сбивай соседей и рви у них! Хлеба выдано столько, чтоб на каждого выжившего приходился умерший или двое. Хлеб подвешен на сосне — свали ее. Хлеб заложен в шахте — полезай да добудь. Думать ли тебе о своем горе, о прошлом и будущем, о человечестве и о Боге? Твоя голова занята суетными расчетами, сейчас заслоняющими тебе небо, завтра — уже не стоящими ничего. Ты ненавидишь труд — он твой главный враг. Ты ненавидишь окружающих — твоих соперников по жизни и смерти. Б П. Якубович: «почти каждый каторжанин не любит каждого». А ведь там не было соперничества на выживание.Ю исходишь от напряженной зависти и тревоги, что где-то сейчас за спиною делят тот хлеб, что мог достаться тебе, где-то за стеною вылавливают из котла ту картофелину, которая могла попасть в твою миску.

Лагерная жизнь устроена так, что зависть со всех сторон клюет душу, даже и самую защищенную от нее. Зависть распространяется и на сроки и на самую свободу. Вот в 45-м году мы, Пятьдесят Восьмая, провожаем за ворота бытовиков (по сталинской амнистии). Что мы испытываем к ним? Радость за них, что идут домой? Нет, зависть, ибо несправедливо их освобождать, а нас держать. Вот В. Власов, получивший двадцатку, первые 10 лет сидит спокойно — ибо кто же не сидит 10 лет? Но в 1947-48 многие начинают освобождаться — и он завидует, нервничает, изводится: как же он-то получил 20? как обидно эту вторую десятку сидеть. (Не спрашивал я его, но предполагаю: а стали те возвращаться в лагерь повторниками, ведь он должен был — успокоиться?). А вот в 1955-56 годах массово освобождается Пятьдесят Восьмая, а бытовики остаются в лагере. Что они испытывают? Ощущение справедливости, что многострадальная Статья после сорока лет непрерывных гонений наконец помилована? Нет, повсеместную зависть (я много писем таких получил в 1963 году); освободили «врагов, которые не нам, уголовникам, чета», а мы — сидим? за что?..

Еще ты постоянно сжат страхом: утерять и тот жалкий уровень, на котором ты держишься, утерять твою еще не самую тяжелую работу, загреметь на этап, попасть в Зону Усиленного Режима. А еще тебя бьют, если ты слабее всех, или ты бьешь того, кто слабее тебя. Это ли не растление? Душевным лишаем называет старый лагерник А. Рубайло это быстрое запаршивленье человека под внешним давлением.

В этих злобных чувствах и напряженных мелочных расчетах — когда же и на чем тебе возвышаться?

Чехов еще и до наших ИТЛ разглядел и назвал растление на Сахалине. Он пишет верно: пороки арестантов — от их подневольности, порабощения, страха и постоянного голода. Пороки эти: лживость, лукавство, трусость, малодушие, наушничество, воровство. Опыт показал каторжному, что в борьбе за существование обман — самое надежное средство.

Не десятерицею ли все это и у нас?.. Так впору не возражать, не защищать мнимое какое-то лагерное «возвышение», а описать сотни, тысячи случаев подлинного растления. Приводить примеры, как никто не может устоять против лагерной философии, выраженной джезказганским Яшкой-нарядчиком: «чем больше делаешь людям гадости, тем больше тебя будут уважать». Рассказать, как недавние солдаты-фронтовики (Краслаг, 1942 года) лишь чуть заглотнув блатного воздуха — потянулись и сами жучковать — литовцев прихватывать, и на их продуктах и вещах поправляться самим, а вы хоть пропадите, зеленые! Как начинали хилять за вора некоторые власовцы, убедясь, что только так в лагере и проживешь. О том доценте литературы, который стал блатным Паханом. Удивиться как заразлива эта лагерная идеология — на примере Чульпенева. Чульпенев выдержал семь лет общего лесоповала, стал знаменитым лесорубом, но попал в больницу со сломанной ногой, а после нее предложили ему поработать нарядчиком. Никакой в этом не было ему необходимости, два с половиной оставшихся года он уже уверенно мог дотянуть лесорубом, начальство с ним носилось — но как уклониться от соблазна? ведь по лагерной философии «дают — бери!». И Чульпенев идет в нарядчики — всего-то на шесть месяцев, самых беспокойных, темных, тревожных в своем сроке. (И вот срок миновал давно, и о соснах он рассказывает с простодушной улыбкой, — но камень на сердце лежит от тех, кто умер от его довода: двухметровый латыш, капитан дальнего плавания, — да он ли один?..)

До какого «душевного лишая» можно довести лагерников сознательным науськиванием друг на друга! В Унжлаге в 1950 г. уже тронутая в рассудке Моисеевайте (но попрежнему водимая конвоем на работу), не замечая оцепления пошла «к маме». Ее схватили, у вахты привязали к столбу и объявили, что «за побег» весь лагерь лишается ближайшего воскресенья (обычный прием). Так возвращавшиеся с работы бригады плевали в привязанную, кто и бил: «Из-за тебя, сволочи, выходного не будет!» Моисеевайте блаженно улыбалась.

А сколько растления вносит то демократическое и прогрессивное «самоокарауливание» а по-нашему — самоохрана, еще в 1918 году провозглашенное? Ведь это — одно из главных русл лагерного растления: позвать арестанта в самоохрану! Ты — пал, ты — наказан, ты — вырван из жизни, — но хочешь быть не на самом низу? Хочешь еще над кем-то выситься с винтовкой? над братом своим? На! держи! А побежит — стреляй! Мы тебя даже товарищем будем звать, мы тебе — красноармейский паек.

И — гордится. И — холопски сжимает ложе. И стреляет. И — строже еще, чем чисто-вольные охранники. (Как угадать: тут действительно курослепая вера в «социальную самодеятельность»? Или ледяной презрительный расчет на самые низкие человеческие чувства?)

Да ведь не только самоохрана: и самонадзор, и самоугнетение — вплоть до начальников ОЛПов все были из зэков в 30-е годы. И заведующий транспортом. И заведующий производством. (А как же иначе, если 37 чекистов на 100 тысяч зэков Беломорканала?) Да оперуполномоченные — и те были из зэков!! Дальше в «самодеятельности» уже и идти некуда: сами над собой следствие вели! Сами против себя стукачей заводили!

Да. Да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь. Они — всем известны, их уже описывали и будут. Довольно с меня признать их. Это — общее направление, это — закономерность.

Зачем о каждом доме повторять: а в мороз его выхолаживает. Удивительнее заметить, что есть дома, которые и в мороз держат тепло.

Шаламов говорит: духовно обеднены все, кто сидел в лагерях. А я как вспомню или как встречу бывшего зэка — так личность.

Шаламов и сам в другом месте пишет: ведь не стану же я доносить на других! ведь не стану же я бригадиром, чтобы заставлять работать других.

А отчего это, Варлам Тихонович? Почему это вы вдруг не станете стукачом или бригадиром, раз никто в лагере не может избежать этой наклонной горки растления? Раз правда и ложь — родные сестры? Значит, за какой-то сук вы уцепились? В какой-то камень вы упнулись — и дальше не поползли? Может, злоба все-таки — не самое долговечное чувство? Своей личностью и своими стихами не опровергаете ли вы собственную концепцию? Б Увы, решил — не опровергнуть… Как бы из упрямства — продолжил этот спор… 23 февраля 1972 г. в «Лит. газете» отрекся (зачем-то, когда уже все миновали угрозы): «Проблематика «Колымских рассказов» давно снята жизнью». Отречение было напечатано в траурной рамке, и так мы поняли все, что — умер Шаламов. (Примечание 1972 г.)Ю

А как сохраняются в лагере (уж мы прикасались не раз) истые религиозные люди? На протяжении этой книги уже замечали их уверенное шествие через Архипелаг — какой-то молчаливый крестный ход с невидимыми свечами. Как от пулемета падают среди них — и следующие заступают, и опять идут. Твердость, не виданная в XX веке! И как нисколько это не картинно, без декламации. Вот какая-нибудь тетя Дуся Чмиль — круглолицая спокойная совсем неграмотная старушка. Окликает конвой:

— Чмиль! Статьи!

Она мягко незлобливо отвечает:

— Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню. (У нее — букет из пунктов 58-й).

— Срок!

Вздыхает тетя Дуся. Она не потому так сбивчиво отвечает, чтоб досадить конвою. Она простодушно задумывается над этим вопросом: срок? Да разве людям дано знать сроки?..

— Какой срок!.. Пока Бог грехи отпустит — потоль и сидеть буду.

— Дура, ты, дура! — смеется конвой. — Пятнадцать лет тебе, и все отсидишь, еще может и больше.

Но проходит два с половиной года ее срока, никуда она не пишет — и вдруг бумажка: освободить!

Как не позавидовать этим людям? Разве обстановка к ним благоприятнее? Едва ли! Известно, что «монашек» только и держали с проститутками и блатными на штрафных ОЛПах. А между тем, кто из верующих — растлился? Умирали — да, но — не растлились?

А как объяснить, что некоторые шаткие люди именно в лагере обратились к вере, укрепились ею и выжили не растленными?

И многие еще, разрозненные и незаметные, переживают свой урочный поворот и не ошибаются в выборе. Те, кто успевают заметить, что не им одним худо — но рядом еще хуже, еще тяжелей.

А все, кто под угрозой штрафной зоны и нового срока — отказались стать стукачами?

Как вообще объяснить Григория Ивановича Григорьева, почвоведа? Ученый, добровольно пошел в 1941 году в народное ополчение, дальше известно — плен под Вязьмою. Весь плен немецкий провел в лагере. Дальше известно — посажен у нас. Десятка. Я познакомился с ним зимою на общих работах в Экибастузе. Прямота так и светилась из его крупных спокойных глаз, какая-то несгибаемая прямота. Этот человек никогда не умел духовно гнуться — и в лагере не согнулся, хотя из десяти лет только два работал по специальности и почти весь срок не получал посылок. Со всех сторон в него внедряли лагерную философию, лагерное тление, но он не способился усвоить. В Кемеровских лагерях (Антибесс) его напорно вербовал опер. Григорьев ответил вполне откровенно: «Мне противно с вами разговаривать. Найдется у вас много охотников и без меня.» — «На карачках приползешь, сволочь!» — «Да лучше на первом суку повешусь.» И послан был на штрафной. Вынес там полгода. — Да что, он делал ошибки еще более непростительные: попав на сельхозподкомандировку, он отказался от предложенного (как почвоведу) бригадирства! — с усердием же полол и косил. Да еще глупей: в Экибастузе на каменном карьере он отказался быть учетчиком — лишь по той причине, что пришлось бы для работяг приписывать тухту, за которую потом, очнувшись, будет расплачиваться (да еще будет ли?) вечно-пьяный вольный десятник. И пошел ломать камень! Чудовищная неестественная его честность была такова, что ходя с бригадой овощехранилища на переработку картошки — он не воровал ее там, хотя все воровали. Будучи устроен в привилегированной бригаде мехмастерских у приборов насосной станции — покинул это место лишь потому, что отказался стирать носки вольному холостому прорабу Трейвишу (уговаривали бригадники: да не все ли равно тебе, какую работу делать? Нет, оказывается не все равно!). Столько раз избирал он худший и тяжелый жребий только бы не искривиться душой! — и не искривился ничуть, я этому свидетель. Больше того: по удивительному влиянию светлого непорочного духа человека на его тело (теперь в такое влияние совсем не верят, не понимают) — организм уже немолодого (близ 50-ти лет) Григория Ивановича в лагере укреплялся: у него совсем исчез прежний суставной ревматизм, а после перенесенного тифа он стал особенно здоров: зимой ходил в бумажных мешках, проделывая в них дырки для головы и рук — и не простужался!

Так не вернее ли будет сказать, что никакой лагерь не может растлить тех, у кого есть устоявшееся ядро, а не та жалкая идеология «человек создан для счастья», выбиваемая первым ударом нарядчикова дрына?

Растлеваются в лагере те, кто до лагеря не обогащен был никакой нравственностью, никаким духовным воспитанием. (Случай — вовсе не теоретический, за наше славное пятидесятилетие таких выросло — миллионы.)

Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался или был к тому подготовлен. Потому что и на воле растлеваются, да отменней лагерников иногда.

Тот конвойный офицер, который велел привязать Моисеевайте к столбу для глумления — он не больше растлен, чем плевавшие лагерники?

И уж заодно: а все ли из бригад в нее плевали? Может, из бригады — лишь по два человека? Да наверное так.

Татьяна Фалике пишет: «Наблюдения за людьми убедили меня, что не мог человек стать подлецом в лагере, если не был им до него».

Если человек в лагере круто подлеет, так может быть: он не подлеет, а открывается в нем его внутреннее подлое, чему раньше просто не было нужды?

М. А. Войченко считает так: «В лагере бытие не определяло сознание, наоборот, от сознания и неотвратимой веры в человеческую сущность зависело: сделаться тебе животным или остаться человеком».

Крутое, решительное заявление… Но не он один так думает. Художник Ивашев-Мусатов с горячностью доказывает то же.

Да, лагерное растление было массовым. Но не только потому, что ужасны были лагеря, а потому еще, что мы, советские люди, ступали на почву Архипелага духовно безоружными — давно готовыми к растлению, еще на воле тронутые им, и уши развешивали слушать от старых лагерников «как надо в лагере жить».

А как надо жить (и как умереть) мы обязаны знать и без всякого лагеря.

И может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде, — да не между такими сухими и гадкими людьми, как мы, при воспитании наших десятилетий?

Если уж растление так неизбежно, то почему Ольга Львовна Слиозберг не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти наверное погибнуть с нею сама — и спасла? Уж эта ли беда — не крайняя?

Если уж растление так неизбежно, то откуда берется Василий Мефодьевич Яковенко? Он отбыл два срока, только что освободился и жил вольняшкой на Воркуте, только-только начинал ползать без конвоя и обзаводиться первым гнездышком. 1949 год. На Воркуте начинаются посадки бывших зэков, им дают новые сроки. Психоз посадок! Среди вольняшек — паника! Как удержаться? Как быть понезаметнее? Но арестован Я. Д. Гродзенский, друг Яковенко по воркутинскому же лагерю, он доходит на следствии, передач носить некому. И Яковенко — бесстрашно носит передачи! Хотите, псы, — гребите и меня!

Отчего же этот не растлился?

А все уцелевшие не припомнят ли того, другого, кто ему в лагере руку протянул и спас в крутую минуту?

Да, лагеря были рассчитаны и направлены на растление. Но это не значит, что каждого им удавалось смять.

Как в природе нигде никогда не идет процесс окисления без восстановления (одно окисляется, а другое в это самое время восстанавливается), так и в лагере (да и повсюду в жизни) не идет растление без восхождения. Они — рядом.

В следующей части я еще надеюсь показать, как в других лагерях — в Особых, создалось с какого-то времени иное поле: процесс растления был сильно затруднен, а процесс восхождения стал привлекателен даже для лагерных шкур.

***

Да, ну а — исправление? А с исправлением-то как же? («Исправление» — это понятие общественно-государственное и не совпадает с восхождением.) Все судебные системы мира, не одна наша, мечтают о том, чтобы преступники не просто отбывали срок, но исправлялись бы, то есть чтобы другой раз не увидеть их на скамье подсудимых, особенно по той же статье. Б Впрочем, Пятьдесят Восьмую никогда и не стремились «исправить», т. е. второй раз не посадить. Мы уже приводили откровенные высказывания тюрьмоведов об этом. Пятьдесят Восьмую хотели истребить через труд. А то, что мы выживали — это уже была наша самодеятельность.Ю

Достоевский восклицает: «Кого когда исправила каторга?»

Идеал исправления был и в русском пореформенном законодательстве (весь чеховский «Сахалин» исходит из этого идеала). Но успешно ли осуществлялся?

П. Якубович над этим много думал и пишет: террористический режим каторги «исправляет» лишь не развращенных — но они и без этого второй раз не совершат преступления. А испорченного этот режим только развращает, заставляет быть хитрым, лицемерным, по возможности не оставлять улик.

Что ж сказать о наших ИТЛ?! Теоретики тюрьмоведения (Gefaengniskunde) всегда считали, что заключение не должно доводить до совершенного отчаяния, должно оставлять надежду и выход. Читатель уже видел, что наши ИТЛ доводили только и именно до совершенного отчаяния.

Чехов верно сказал: «Углубление в себя — вот что действительно нужно для исправления». Но именно углубления в себя больше всего боялись устроители наших лагерей. Общие бараки, бригады, трудовые коллективы именно и призваны были рассеять, растерзать это опасное самоуглубление.

Какое ж в наших лагерях исправление! — только порча: усвоение блатной воровской морали, усвоение жестоких лагерных нравов как общего закона жизни («криминогенные места» на языке тюрьмоведов, школа преступности). И. Г. Писарев, кончающий долгий срок, пишет (1963 год): «Становится тяжело особенно потому, что выйдешь отсюда неизлечимым нервным уродом, с непоправимо разрушенным здоровьем от недоедания и повсечасного подстрекательства. Здесь люди портятся окончательно. Если этот человек до суда называл и лошадь на «вы», то теперь на нем и пломбу негде ставить. Если на человека семь лет говорить «свинья» — он и захрюкает… Только первый год карает преступника, а остальные ожесточают, он прилаживается к условиям, и все. Своей продолжительностью и жестокостью закон карает больше семью, чем преступника».

Вот другое письмо. «Больно и страшно, ничего не видя и ничего не сделав в жизни, уйти из нее, и никому нет дела до тебя, кроме, наверно, матери, которая не устает ждать всю жизнь».

А вот поразмышлявший немало Александр Кузьмич К. (пишет в 1963 году):

«Заменили мне расстрел 20-ю годами каторги, но, честное слово, не считаю это благодеянием… Я испытал на своих коже и костях те «ошибки», которые теперь так принято именовать — они ничуть не легче Майданека и Освенцима. Как отличить грязь от истины? Убийцу от воспитателя? закон от беззакония? палача от патриота? — если он идет вверх, из лейтенанта стал подполковником, а кокарду на шапке носит очень похожую на ту, которая была до 17-го года?.. Как мне, выходя после 18-ти лет сидки, разобраться во всем хитросплетении?.. Завидую вам, людям образованным, с умом гибким, кому не приходится долго ломать голову, как поступить или приспособиться, чего впрочем и не хочется.»

Замечательно сказано: «и не хочется»! С таким чувством выходя — разве он растлен?.. Но тогда — исправлен ли он в государственном смысле? Никак нет. Для государства он просто погублен — ведь вот до чего додумался: от Освенцима не отличается, и кокарда не отличается.

Того «исправления», которого хотело бы (?) государство, оно вообще никогда не достигает в лагерях. «Выпускники» лагеря научаются только лицемерию — как притвориться исправившимися, и научаются цинизму — к призывам государства, к законам государства, к обещаниям его.

А если человеку и исправляться не от чего? Если он и вообще не преступник? Если он посажен за то, что Богу молился, или выражал независимое мнение, или попал в плен, или за отца, или просто по разверстке, — так что дадут ему лагеря?

Сахалинский тюремный инспектор сказал Чехову: «Если в конце концов из ста каторжных выходит 15-20 порядочных, то этим мы обязаны не столько исправительным мерам, которые употребляем, сколько нашим русским судам, присылающим на каторгу так много хорошего, надежного элемента».

Что ж, вот это и будет суждение об Архипелаге, если цифру безвинно-поступающих поднять, скажем, до 80-ти, — но и не забыть, что в наших лагерях поднялся также и коэффициент порчи.

***

Если же говорить не о мясорубке для неугодных миллионов, не о помойной яме, куда швыряют без жалости к своему народу, — а о серьезной исправительной системе, — то тут возникает сложнейший из вопросов: как можно по единому уголовному кодексу давать однообразные уподобленные наказания? Ведь внешне равные наказания для разных людей, более нравственных и более испорченных, более тонких и более грубых, образованных и необразованных, суть наказания совершенно неравные (см. Достоевский «Записки из мертвого дома» во многих местах).

Английская мысль это поняла, и у них говорят сейчас (не знаю, насколько делают), что наказание должно соответствовать не только преступлению, но и личности каждого преступника.

Например, общая потеря внешней свободы для человека с богатым внутренним миром менее тяжела, чем для человека малоразвитого, более живущего телесно. Этот второй «более нуждается во внешних впечатлениях, инстинкты сильнее тянут его на волю» (Якубович). Первому легче и одиночное заключение, особенно с книгами. (Ах, как некоторые из нас жаждали такого заключения вместо лагерного! При тесноте телу — какие открывает оно просторы уму и душе! Николай Морозов ничем особенным не выдавался ни до посадки, ни — самое удивительное! — после нее. А тюремное углубление дало ему возможность додуматься до планетарного строения атома, до разнозаряженных ядра и электронов — за десять лет до Резерфорда! Но нам не только не предлагали карандаша, бумаги и книг, а — отбирали последние.) Второй, может быть, и года не вынесет одиночки, просто истает, сморится. Ему — кто-нибудь, только бы товарищи! А первому неприятное общение хуже одиночества. Зато лагерь (где хоть немного кормят) второму гораздо легче, чем первому. И — барак на 400 человек, где все кричат, несут вздор, играют в карты и в домино, гогочут и храпят и черезо все это еще долдонит постоянное радио, рассчитанное на недоумков. (Лагеря, в которых я сидел, были наказаны отсутствием радио! — вот спасение-то!)

Таким образом, именно система ИТЛ с обязательным непомерным физическим трудом и обязательным участием в унизительно-гудящем многолюдьи была более действенным способом уничтожения интеллигенции, чем тюрьма. Именно интеллигенцию система эта смаривала быстро и до конца.

Глава 3

Замордованная воля

Но и когда уже будет написано, прочтено и понято все главное об Архипелаге ГУЛаге, — еще поймут ли: а что была наша воля? Что была та страна, которая десятками лет таскала в себе Архипелаг?

Мне пришлось носить в себе опухоль с крупный мужской кулак. Эта опухоль выпятила и искривила мой живот, мешала мне есть, спать, я всегда знал о ней (хоть не составляла она и полупроцента моего тела, а Архипелаг в стране составлял процентов восемь). Но не тем была она ужасна, что давила и смещала смежные органы, страшнее всего было, что она испускала яды и отравляла все тело.

Так и наша страна постепенно вся была отравлена ядами Архипелага. И избудет ли их когда-нибудь — Бог весть.

Сумеем ли и посмеем ли описать всю мерзость, в которой мы жили (недалекую, впрочем, и от сегодняшней)? И если мерзость эту не полновесно показывать, выходит сразу ложь. Оттого и считаю я, что в тридцатые, сороковые и пятидесятые годы литературы у нас не было. Потому что без всей правды — не литература. Сегодня эту мерзость показывают в меру моды — обмолвкой, вставленной фразой, довеском, оттенком — и опять получается ложь.

Это — не задача нашей книги, но попробуем коротко перечислить те признаки вольной жизни, которые определялись соседством Архипелага или составляли единый с ним стиль.

(1). ПОСТОЯННЫЙ СТРАХ. Как уже видел читатель, ни 35-м, ни 37-м, ни 49-м не исчерпаешь перечня наборов на Архипелаг. Наборы шли всегда. Как не бывает минуты, чтоб не умирали и не рождались, так не было и минуты, чтобы не арестовывали. Иногда это подступало близко к человеку, иногда было где-то подальше, иногда человек себя обманывал, что ему ничего не грозит, иногда он сам выходил в палачи, и так угроза ослабевала, — но любой взрослый житель этой страны от колхозника до члена Политбюро всегда знал, что неосторожное слово или движение — и он безвозвратно летит в бездну.

Как на Архипелаге под каждым придурком — пропасть (и гибель) общих работ, так и в стране под каждым жителем — пропасть (и гибель) Архипелага. По видимости страна много больше своего Архипелага — но вся она, и все ее жители как бы призрачно висят над его распяленным зевом.

Страх — не всегда страх перед арестом. Тут были ступени промежуточные: чистка, проверка, заполнение анкеты — по распорядку или внеочередное, увольнение с работы, лишение прописки, высылка или ссылка. Б Еще такие малоизвестные формы, как: исключение из партии, снятие с работы и посылка в лагерь вольнонаемным. Так в 1938 г. был сослан Степан Григорьевич Ончул. Естественно, такие числились крайне неблагонадежными. Во время войны Ончула взяли в трудовой батальон, где он и умер.Юкеты так подробно и пытливо были составлены, что более половины жителей ощущали себя виновными и постоянно мучились подступающими сроками заполнения их. Составив однажды ложную повесть своей жизни, люди старались потом не запутаться в ней. Но опасность могла грянуть неожиданно: сын кадыйского Власова Игорь постоянно писал, что отец его умер. Так он поступил уже в военное училище. Вдруг его вызвали: в три дня представить справку, что отец твой умер. Вот и представь!

Совокупный страх приводил к верному сознанию своего ничтожества и отсутствия всякого права. В ноябре 1938 года Наташа Аничкова узнала, что любимый человек ее (незарегистрированный муж) посажен в Орле. Она поехала туда. Огромная площадь перед тюрьмой была запружена телегами, на них — бабы в лаптях, шушунах и с передачами, которых от них не принимали. Аничкова сунулась в окошко в страшной тюремной стене. — Кто вы такая? — строго спросили ее. Выслушали. — Так вот, товарищ москвичка, даю вам один совет: уезжайте сегодня, потому что ночью за вами придут! — Иностранцу здесь все непонятно: почему вместо делового ответа на вопрос чекист дал непрошенный совет? какое право он имел от свободной гражданки требовать немедленного выезда? И кто это придет и зачем? — Но какой советский гражданин солжет, что ему непонятно или что случай неправдоподобный? После такого совета спасешься остаться в чужом городе!

Верно замечает Н. Я. Мандельштам: наша жизнь так пропиталась тюрьмою, что простые многозначительные слова «взяли», «посадили», «сидит», «выпустили», даже без текста, у нас каждый понимает только в одном смысле!

Ощущения беззаботности наши граждане не знали никогда.

(2). ПРИКРЕПЛЕННОСТЬ. Если б можно было легко менять свое место жительства, уезжать оттуда, где тебе стало опасно — и так отряхнуться от страха, освежиться! — люди вели бы себя смелей, могли б и рисковать. Но долгие десятилетия мы были скованы тем порядком, что никакой работающий не мог самовольно оставить работу. И еще — пропиской все были привязаны по местам. И еше — жильем, которого не продашь, не сменишь, не наймешь. И оттого было смелостью безумной — протестовать там, где живешь, или там, где работаешь.

(3). СКРЫТНОСТЬ, НЕДОВЕРЧИВОСТЬ. Эти чувства заменили прежнее открытое радушие, гостеприимство (еще не убитые и в 20-х годах). Эти чувства — естественная защита всякой семьи и каждого человека, особенно потому, что никто никуда не может уволиться, уехать, и каждая мелочь годами на прогляде и на прослухе. Скрытность советского человека нисколько не избыточна, она необходима, хотя иностранцу может порой показаться сверхчеловеческой. Бывший царский офицер К. У. только потому уцелел, никогда не был посажен, что, женясь, не сказал жене о своем прошлом. Был арестован брат его, Н. У. — так жена арестованного, пользуясь тем, что они с Н. У. в момент ареста жили в разных городах, скрыла его арест от своего отца и сестры — чтоб они не проговорились. Она предпочла сказать им, и всем (и потом долго играть), что муж ее бросил! Это — тайны одной семьи, рассказанные теперь, через 30 лет. А какая городская семья не имела их?

В 1949 году у соученицы студента В. И. арестовали отца. В таких случаях все отшатывались и это считалось естественно, а В. И. не усторонился, открыто выразил девушке сочувствие, искал, чем помочь. Перепуганная таким необычайным поведением, девушка отвергла помощь и участие В. И., она соврала ему, что не верит в правдивость своего арестованного отца, наверно он всю жизнь скрывал свое преступление от семьи. (Только в хрущевское время разговорились: девушка решила тогда, что В. И. — либо стукач, либо член антисоветской организации, ловящей недовольных.)

Это всеобщее взаимное недоверие углубляло братскую яму рабства. Начни кто-нибудь смело открыто высказываться — все отшатывались: «провокация!» Так обречен был на одиночество и отчуждение всякий прорвавшийся искренний протест.

(4). ВСЕОБЩЕЕ НЕЗНАНИЕ. Таясь друг от друга и друг другу не веря, мы сами помогали внедриться среди нас той абсолютной негласности, абсолютной дезинформации, которая есть причина причин всего происшедшего — и миллионных посадок и их массовых одобрений. Ничего друг другу не сообщая, не вопя, не стеня, и ничего друг от друга не узнавая, мы отдались газетам и казенным ораторам. Каждый день нам подсовывали что-нибудь разжигающее, вроде фотографии железнодорожного крушения (вредительского) где-нибудь за 5 тысяч километров. А что надо было нам обязательно, что на нашей лестничной клетке сегодня случилось — нам неоткуда было узнать.

Как же стать гражданином, если ты ничего не знаешь об окружающей жизни? Только сам захваченный капканом, с опозданием узнаешь.

(5). СТУКАЧЕСТВО, развитое умонепостижимо. Сотни тысяч оперативников в своих явных кабинетах, и в безвинных комнатах казенных зданий, и на явочных квартирах, не щадя бумаги и своего пустого времени, неутомимо вербовали и вызывали на сдачу донесений такое количество стукачей, которое никак не могло быть им нужно для сбора информации. Вербовали даже заведомо ненужных, неподходящих им людей, кто наверняка не согласится — например, верующую жену умершего в лагере баптистского пресвитера Никитина. Все же ее по несколько часов держали на допросе на ногах, то арестовывали, то переводили на заводе на худшую работу. — Одна из целей такой обильной вербовки была, очевидно: сделать так, чтобы каждый подданный чувствовал на себе дыхание осведомительных труб. Чтобы в каждой компании, в каждой рабочей комнате, в каждой квартире или был бы стукач, или все бы опасались, что он есть.

Я выскажу поверхностное оценочное предположение: из четырех — пяти городских жителей одному непременно хоть один раз за его жизнь да предложили стать стукачом. А то — и гуще. В новейшее время я делал проверки и среди арестантских компаний и среди извечных вольняшек: заводил разговор, кого когда и как вербовали. И так оказалось, что из нескольких человек за столом всем в свое время предлагали!

Н. Я. Мандельштам правильно заключает: кроме цели ослабить связь между людьми, тут была и другая — поддавшиеся на вербовку, стыдясь общественного разоблачения, будут заинтересованы в незыблемости режима.

Скрытность пустила холодные щупальцы по всему народу — она проникла между сослуживцами, между старыми друзьями, между студентами, между солдатами, между соседями, между подрастающими детьми — и даже в приемной НКВД между женами, принесшими передачи.

(6). ПРЕДАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА СУЩЕСТВОВАНИЯ. При многолетнем постоянном страхе за себя и свою семью человек становится данником страха, подчиненным его. И оказывается наименее опасной формой существования — постоянное предательство.

Самое мягкое, зато и самое распространенное предательство — это ничего прямо худого не делать, но: не заметить гибнущего рядом, не помочь ему, отвернуться, сжаться. Вот арестовали соседа, товарища по работе и даже твоего близкого друга. Ты молчишь, ты делаешь вид, что и не заметил (ты никак не можешь потерять свою сегодняшнюю работу!). Вот на общем собрании объявляется, что изчезнувший вчера — заклятый враг народа. И ты, вместе с ним двадцать лет сгорбленный над одним и тем же столом, теперь своим благородным молчанием (а то и осуждающей речью!) должен показать, как ты чужд его преступлений (ты для своей дорогой семьи, для близких своих должен принести эту жертву! какое ты имеешь право не думать о них?). Но остались у арестованного — жена, мать, дети, может быть помочь хоть им? Нет-нет, опасно: ведь это — жена врага, и мать врага, и дети врага (а твоим-то надо получить еще долгое образование)!

Когда арестовали инженера Пальчинского, жена его Нина писала вдове Кропоткина: «Осталась я совсем без средств, никто ничем не помог, все чураются, боятся… Я теперь увидала, что такое друзья. Исключений очень мало.» Б Письмо от 16.8.29, рукописный отдел библиотеки им, Ленина, фонд 410, карт. 5, ед. хр. 24.Ю

Укрыватель — тот же враг! Пособник — тот же враг. Поддерживающий дружбу — тоже враг. И телефон заклятой семьи замолкает. Почта обрывается. На улице их не узнают, ни руки не подают, ни кивают. Тем более в гости не зовут. И не ссужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне.

А Сталину только это и нужно! А он смеется в усы, гуталинщик!

Академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошел в лакейские президенты. (Усатый шутник в издевку придумал, проверял человеческое сердце.) А. Н. Толстой, советский граф, остерегался не только посещать, но деньги давать семье своего пострадавшего брата. Леонид Леонов запретил своей жене, урожденной Сабашниковой, посещать семью ее посаженного брата С. М. Сабашникова. А легендарный Димитров, этот лев рыкающий лейпцигского процесса отступился и не спас, предал своих друзей Попова и Танева, когда им, освобожденным по фашистскому суду, вкатили на советской земле по 15 лет «за покушение на товарища Димитрова» (в Краслаге они отбывали).

Положение у семей арестованных было известно какое. Вспоминает В. Я. Кавешан из Калуги: после ареста отца от нас все бежали, как от прокаженных, мне пришлось школу бросить — затравили ребята (растут предатели! растут палачи!), а мать уволили с работы. Приходилось побираться.

Одну семью арестованного москвича в 1937 г. — мать с ребятишками, милиционеры повезли на вокзал — ссылать. И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка (лет восьми) исчез. Милиционеры искрутились, найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается он нырнул под красную ткань, обматывающую высокую разножку под бюстом Сталина, и так просидел, пока миновала опасность. Потом вернулся домой — квартира опечатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и мамы — и не только никто не принял этого мальчика в семью, но ночевать не оставили! И он сдался в детдом… Современники! Соотечественники! Узнаете ли вы свою харю?

И все это — только легчайшая ступень предательства — отстранение. А сколько еще заманчивых ступеней — и какое множество людей опускалось по ним? Те, кто уволили мать Кавешан с работы — не отстранились? внесли свою лепту? Те, послушные звонку оперативника, кто послали Никитину на черную работу, чтоб скорее стала стукачкой? Да те редакторы, которые бросались вычеркивать имя вчера арестованного писателя?

Маршал Блюхер — вот символ той эпохи: сидел совой в президиуме суда и судил Тухачевского (впрочем, и тот сделал бы так же). Расстреляли Тухачевского — снесли голову и Блюхеру. Или прославленные профессора медицины Виноградов и Шерешевский. Мы помним, как пали они жертвой злодейского оговора в 1952 году — но не менее же злодейский оговор на собратьев своих Плетнева и Левина они подписали в 1936-м. (Венценосец тренировался в сюжете и на душах…)

Люди жили в поле предательства — и лучшие доводы шли на оправдание его. В 1937 году одна супружеская пара ждала ареста — из-за того, что жена приехала из Польши. И согласились они так: не дожидаясь этого ареста, муж донес на жену! Ее арестовали, а он «очистился» в глазах НКВД и остался на свободе. — Все в том же достославном году старый политкаторжанин Адольф Межов, уходя в тюрьму, произнес своей единственной любимой дочери Изабелле: «мы отдали жизнь за советскую власть — и пусть никто не воспользуется твоей обидой. Поступай в комсомол!» По суду Межову не запретили переписку, но комсомол потребовал, чтоб дочь не вела ее — и в духе отцовского напутствия дочь отреклась от отца.

Сколько было тогда этих отречений! — то публичных, то печатных: «Я, имя рек, с такого-то числа отрекаюсь от отца и матери как от врагов советского народа». Этим покупалась жизнь.

Тем, кто не жил в то время (или сейчас не живет в Китае) почти невозможно понять и простить. В средних человеческих обществах человек проживает свои 60 лет, никогда не попадая в клещи такого выбора, и сам он уверен в своей добропорядочности и те, кто держат речь на его могиле. Человек уходит из жизни, так и не узнав, в какой колодец зла можно сорваться.

Массовая парша душ охватывает общество не мгновенно. Еще все 20-е годы и начало 30-х многие люди у нас сохраняли душу и представления общества прежнего: помочь в беде, заступиться за бедствующих. Еще и в 1933 году Николай Вавилов и Мейстер открыто хлопотали за всех посаженных ВИРовцев. Есть какой-то минимально-необходимый срок растления, раньше которого не справляется с народом великий Аппарат. Срок определяется и возрастом еще не состарившихся упрямцев. Для России оказалось нужным 20 лет. Когда Прибалтику в 1949 году постигли массовые посадки, — для их растления прошло всего около 5-6 лет, мало, и там семьи, пострадавшие от власти, встречали со всех сторон поддержку. (Впрочем, была и дополнительная причина, укреплявшая сопротивление прибалтов: социальные гонения выглядели как национальное угнетение, а в этом случае люди всегда тверже стоят на своем.)

Оценивая 1937 год для Архипелага, мы обошли его высшей короной. Но здесь, для воли — этой коррозийной короной предательства мы должны его увенчать: можно признать, что именно этот год сломил душу нашей воли и залил ее массовым растлением.

И даже это не было еще концом нашего общества! (Как мы видим теперь, конец вообще никогда не наступил — живая ниточка России дожила, дотянулась до лучших времен, до 1956-го, а теперь уж тем более не умрет.) Сопротивление не выказалось въявь, оно не окрасило эпохи всеобщего падения, но невидимыми теплыми жилками билось, билось, билось, билось.

В это страшное время, когда в смятенном одиночестве сжигались дорогие фотографии, дорогие письма и дневники, когда каждая пожелтевшая бумажка в семейном шкафу вдруг расцветала огненным папоротником гибели и сама порывалась кинуться в печь, какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архивы осужденных (как Флоренского) или заведомо упречных (как философа Федорова)! А какой подпольной антисоветской жгущей крамолой должна была казаться повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна»! Ее сохранил Исидор Гликин. В блокадном Ленинграде, чувствуя приближение смерти, он побрел через весь город отнести ее к сестре и так спасти.

Каждый поступок противодействия власти требовал мужества несоразмерного с величиной поступка. Безопаснее было при Александре II хранить динамит, чем при Сталине приютить сироту врага народа — однако, сколько же детей таких взяли, спасли (сами-то дети пусть расскажут). И тайная помощь семьям — была. И кто-то же подменял жену арестованного в безнадежной трехсуточной очереди, чтоб она погрелась и поспала. И кто-то же, с колотящимся сердцем, шел предупредить, что на квартире — засада, и туда возвращаться нельзя. И кто-то давал беглянке приют, хоть сам эту ночь не спал.

Уже поминали мы тех, кто осмеливался не голосовать за казнь Промпартии. А кто-то же ушел на Архипелаг и за защиту своих неприметных безвестных сослуживцев. Сын в отца: сын того Рожанского, Иван, пострадал и сам за защиту своего сослуживца Копелева. На партсобрании ленинградского Детгиза поднялся М. М. Майснер и стал защищать «вредителей в детской литературе» — тотчас же он был и исключен, и арестован. Ведь знал, на что шел! Б Есть у нас свидетельство о доблестном массовом случае стойкости, но ему бы требовалось второе подтверждение: в 30-м году на Соловки прибыли своим строем (не приняв конвоя) несколько сот курсантов какого-то из украинских училищ — за то, что отказались давить крестьянские волнения.Юв военной цензуре (Рязань, 1941) девушка-цензорша порвала криминальное письмо неизвестного ей фронтовика — но заметили, как она рвала в корзину, сложили из кусочков — и посадили ее самое. Пожертвовала собой для неизвестного дальнего человека! (И я-то узнал — лишь потому, что в Рязани. А сколько таких неузнанных случаев?..)

Теперь удобно выражаться, что посадка была — лотерея (Эренбург). Лотерея-то лотерея, да кой-какие номерки и помеченные. Заводили общий бредень, сажали по цифровым заданиям, да, — но уж каждого публично возражавшего тяпали в ту же минуту! И получался душевный отбор, а не лотерея! Смельчаки попадали под топор, отправлялись на Архипелаг — и не замучалась картина однообразно-покорной оставшейся воли. Все, кто чище и лучше, не могли состоять в этом обществе, а без них оно все более дряннело. Эти тихие уходы — их и совсем не приметишь. А они — умирание народной души.

(7). РАСТЛЕНИЕ. В обстановке многолетнего страха и предательства уцелевшие люди уцелевают только внешне, телесно. А что внутри — то истлевает.

Вот и соглашались миллионы стать стукачами. Ведь если пересидело на Архипелаге за 35 лет (до 1953-го), считая с умершими, миллионов сорок-пятьдесят (это скромный подсчет, это — лишь трех- или четырехкратное население ГУЛага, а ведь в войну запросто вымирало по проценту в день), то хотя бы по каждому третьему, пусть пятому делу есть же чей-то донос, и кто-то свидетельствовал! Они все и сегодня среди нас, эти чернильные убийцы. Одни сажали ближних из страха — и это еще первая ступень, другие из корысти, а третьи — самые молодые тогда, а сейчас на пороге пенсии — предавали вдохновенно, предавали идейно, иногда даже открыто: ведь считалось классовой доблестью разоблачить врага! Все эти люди — среди нас, и чаще всего — благоденствуют, и мы еще восхищаемся, что это — «наши простые советские люди».