Ужин кончился. Глебов неторопливо вылизал миску, тщательно сгреб со стола хлебные крошки в левую ладонь и, поднеся ее ко рту, бережно слизал крошки с ладони. Не глотая, он ощущал, как слюна во рту густо и жадно обволакивает крошечный комочек хлеба. Глебов не мог бы сказать, было ли это вкусно. Вкус — это что-то другое, слишком бедное по сравнению с этим страстным, самозабвенным ощущением, которое давала пища. Глебов не торопился глотать: хлеб сам таял во рту, и таял быстро.

Ввалившиеся, блестящие глаза Багрецова неотрывно глядели Глебову в рот — не было ни в ком такой могучей воли, которая помогла бы отвести глаза от пищи, исчезающей во рту другого человека. Глебов проглотил слюну, и сейчас же Багрецов перевел глаза к горизонту — на большую оранжевую луну, выползавшую на небо.

— Пора, — сказал Багрецов.

Они молча пошли по тропе к скале и поднялись на небольшой уступ, огибавший сопку; хоть солнце зашло недавно, камни, днем обжигавшие подошвы сквозь резиновые галоши, надетые на босу ногу, сейчас уже были холодными. Глебов застегнул телогрейку. Ходьба не грела его.

— Далеко еще? — спросил он шепотом.

— Далеко, — негромко ответил Багрецов.

Они сели отдыхать. Говорить было не о чем, да и думать было не о чем — все было ясно и просто. На площадке, в конце уступа, были кучи развороченных камней, сорванного, ссохшегося мха.

— Я мог бы сделать это и один, — усмехнулся Багрецов, — но вдвоем веселее. Да и для старого приятеля… Их привезли на одном пароходе в прошлом году. Багрецов остановился.

— Надо лечь, увидят.

Они легли и стали отбрасывать в сторону камни. Больших камней, таких, чтобы нельзя было поднять, переместить вдвоем, здесь не было, потому что те люди, которые набрасывали их сюда утром, были не сильнее Глебова.

Багрецов негромко выругался. Он оцарапал палец, текла кровь. Он присыпал рану песком, вырвал клочок ваты из телогрейки, прижал — кровь не останавливалась.

— Плохая свертываемость, — равнодушно сказал Глебов.

— Ты врач, что ли? — спросил Багрецов, отсасывая кровь.

Глебов молчал. Время, когда он был врачом, казалось очень далеким. Да и было ли такое время? Слишком часто тот мир за горами, за морями казался ему каким-то сном, выдумкой. Реальной была минута, час, день от подъема до отбоя — дальше он не загадывал и не находил в себе сил загадывать. Как и все.

Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое. возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убрать камни.

— Глубоко, наверно? — спросил Глебов, когда они улеглись отдыхать.

— Как она может быть глубокой? — сказал Багрецов. И Глебов сообразил, что он спросил чепуху и что яма действительно не может быть глубокой.

— Есть, — сказал Багрецов.

Он дотронулся до человеческого пальца. Большой палец ступни выглядывал из камней — на лунном свету он был отлично виден. Палец был не похож на пальцы Глебова или Багрецова, но не тем, что был безжизненным и окоченелым, — в этом-то было мало различия. Ногти на этом мертвом пальце были острижены, сам он был полнее и мягче глебовского. Они быстро откинули камни, которыми было завалено тело.

— Молодой совсем, — сказал Багрецов.

Вдвоем они с трудом вытащили труп за ноги.

— Здоровый какой, — сказал Глебов, задыхаясь.

— Если бы он не был такой здоровый, — сказал Багрецов, — его похоронили бы так, как хоронят нас, и нам не надо было бы идти сюда сегодня.

Они разогнули мертвецу руки и стащили рубашку.

— А кальсоны совсем новые, — удовлетворенно сказал Багрецов.

Стащили и кальсоны. Глебов запрятал комок белья под телогрейку.

— Надень лучше на себя, — сказал Багрецов.

— Нет, не хочу, — пробормотал Глебов.

Они уложили мертвеца обратно в могилу и закидали ее камнями.

Синий свет взошедшей луны ложился на камни, на редкий лес тайги, показывая каждый уступ, каждое дерево в особом, не дневном виде. Все казалось по-своему настоящим, но не тем, что днем. Это был как бы второй, ночной, облик мира.

Белье мертвеца согрелось за пазухой Глебова и уже не казалось чужим.

— Закурить бы, — сказал Глебов мечтательно.

— Завтра закуришь.

Багрецов улыбался. Завтра они продадут белье, променяют на хлеб, может быть, даже достанут немного табаку… 1954

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определенна и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» — самодельная лампочка на бензинном паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки — вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав по-бурятски ноги, сидели партнеры — классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготовляется мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала — склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго — книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая — листков не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту — дамы, валеты, десятки всех мастей… Масти не различались по цвету — да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми — уменье собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины — тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» — золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера — самозваные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком — все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него — и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры — трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» — то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра — это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое — один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись — так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке — двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника — монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, — ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики — это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее — капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвертывали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина… Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку — цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,

Как много сделано ошибок.

— Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

— Вот тряпки. Лепеху эту… И Наумов похлопал себя по плечам.

— В пятистах играю, — оценил костюм Севочка. В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа — после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина — здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» — остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте — барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубахе — сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

— Одеяло играю, — хрипло сказал Наумов.

— Двести, — безразличным голосом ответил Севочка.

— Тысячу, сука! — закричал Наумов.

— За что? Это не вещь! Это — локш, дрянь, — выговорил Севочка. — Только для тебя — играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь отвечать.

— Валенки играю.

— Не играю валенок, — твердо сказал Севочка. — Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя — все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

— На представку, — заискивающе сказал он.

— Очень нужно, — живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. — Что мне твоя представка? Этапов новых нет — где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

— В сотне, — сказал он медленно. — Даю час представки.

— Давай карту. — Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки — и вновь проиграл все.

— Чифирку бы подварить, — сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. — Я подожду.

— Заварите, ребята, — сказал Наумов.

Речь шла об удивительном северном напитке — крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знавал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

— Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

— Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье — гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

— Выходи ты, — сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.

Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубахой был надет шерстяной свитер — это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, — фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

— Ну-ка, снимай, — сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем — шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаечку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить — узор красивый.

— Не сниму, — сказал Гаркунов хрипло. — Только с кожей…

На него кинулись, сбили с ног.

— Он кусается, — крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

— Не могли, что ли, без этого! — закричал Севочка. В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров. 1956

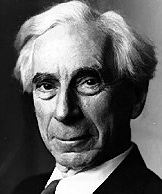

1894-1971

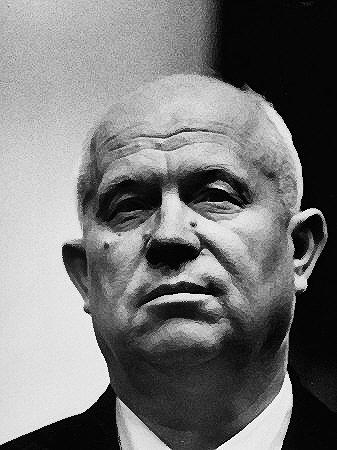

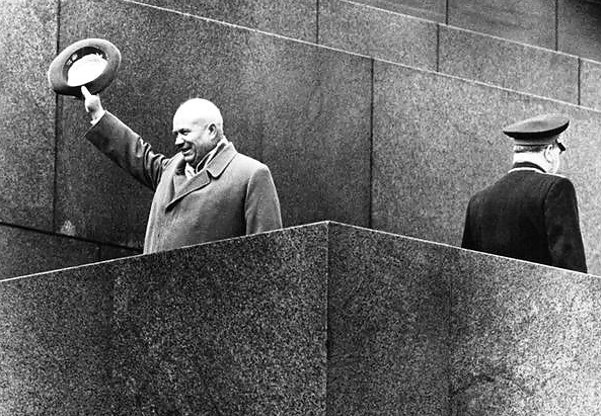

Жизненный путь, типичный для партийного деятеля его поколения. Родом из деревни Калиновка Курской губернии. До 14 лет крестьянствовал, затем – шахтерский поселок в Донбассе, чернорабочий, слесарь, шахтер. К 1917 году молодой Никита Хрущев – уже довольно популярная личность в шахтерской среде (не раз организовывал забастовки), поэтому он оказался среди первых депутатов местного Совета. Участник боев гражданской войны.

Прошел все ступени партийной карьеры. Один из немногих делегатов «съезда победителей», не только уцелевший во времена «большого террора», но и сделавший стремительную карьеру в те страшные годы – к 1938 году он оказался в десятке самых влиятельных людей в стране (член Политбюро, партийный руководитель Украины). Во время войны – представитель ЦК в командовании различных фронтов, толковый и энергичный организатор. После войны – вновь на Украине, затем становится первым секретарем московской парторганизации, секретарем ЦК, входит в ближайшее окружение вождя.

Как и все в сталинском окружении, Хрущев был участником многочисленных «чисток» и репрессий (позже он сам признавался, что у него «руки в крови»), однако он никогда не был их инициатором и энтузиастом, истовым палачом – скорее напуганным исполнителем требований «сверху». Иногда он даже осмеливался уводить из-под «топора» намеченных карателями жертв (запланированное после «ленинградского» «московское дело» так и не состоялось во многом благодаря его возражениям). Годы своей близости к Сталину вспоминал потом с неподдельным ужасом, как самое страшное время в своей жизни.

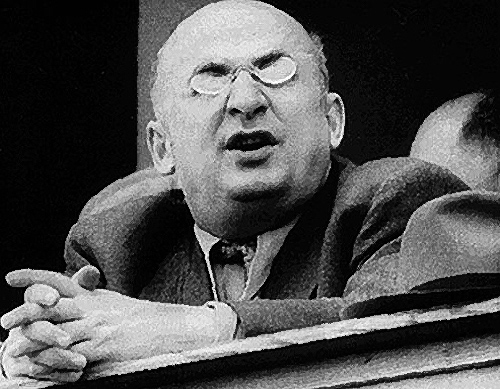

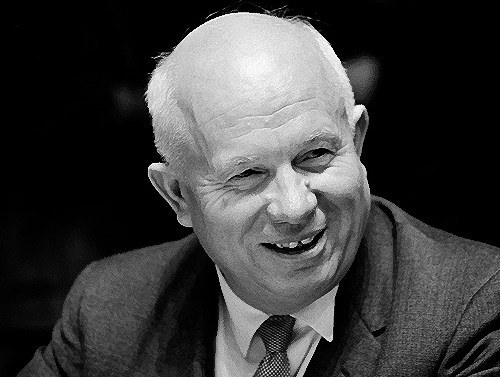

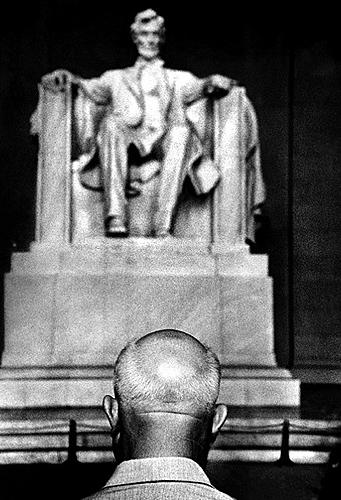

Многолетнее пребывание «во власти» так и не превратило Хрущева в «винтик», в стандартного функционера-чиновника Став почти единоличным «хозяином» могущественной сверхдержавы, он не приобрел ни малейшего ореола «величия» и бюрократической «загадочности», сохранив все черты и манеры живого, импульсивного, непосредственного человека – например, он так и не освоил нехитрого искусства читать хотя бы важнейшие речи «по бумажке», нередко приводя в отчаяние помощников импровизированными «лирическими отступлениями». К «бумажкам» вообще относился настороженно, доверяя по-настоящему только собственным глазам и ушам, поэтому все десять лет своего правления провел в поездках по стране и миру.

Хрущев был одним из немногих партийных руководителей «старого закала», для которых коммунизм еще не превратился в пустой звук и пропагандистское прикрытие, а продолжал оставаться живой, практической целью и близкой мечтой. Главным во власти для него была возможность воплотить в жизнь эту идею, давать по ходу дела свои советы, рекомендации, оценки.

Ненавидя бюрократов и бюрократизм, Хрущев всю жизнь оставался в плену чисто чиновничьей иллюзии – верил, что достаточно «сверху» отдать разумные распоряжения, правильно подобрать исполнителей и хорошенько с них спросить – и вполне можно решить любую государственную проблему, улучшить жизнь народа. Страшно переживал, когда это раз за разом не получалось, но не отчаивался: придумывал новые распоряжения, неутомимо переставлял и тасовал чиновников, – пока измученные аппаратчики не решились убрать его самого.

После отставки, на пенсии он прожил еще семь лет – на даче, под бдительным надзором КГБ. Сначала очень переживал вероломство своих «соратников», страдал от вынужденного безделья; потом деятельная и неутомимая натура взяла свое – много возился на любимом приусадебном участке (с гордостью показывая немногочисленным гостям свои великолепные помидоры, чуть ли не в килограмм весом), внимательно следил за политическими событиями, слушая «Голос Америки» и «Би-би-си», надиктовывал на магнитофон свои воспоминания, в которых передумывал и переосмысливал прожитую жизнь. Жалел о многом – например, о громких «разносах», которые устраивал писателям, поэтам, художникам. Но ни разу не пожалел о том, что не продолжил сталинской традиции «железного кулака».

После публикации его мемуаров за границей и соответствующего «общения» по этому поводу со своими бывшими соратниками перенес два инфаркта и умер 11 сентября 1971 года. В день похорон московское Новодевичье кладбище было плотно оцеплено милицией и войсками, а на воротах висела табличка: «Санитарный день»…

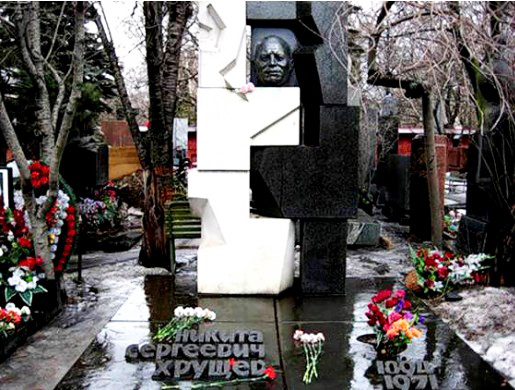

На могиле Никиты Хрущева стоит надгробный памятник – его бронзовая голова в разломе белой и черной мраморных плит.

СССР и «социалистический лагерь» в годы «холодной войны»

ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ

После II Мировой войны Советский Союз вышел из международной изоляции, и его руководство получило возможность активно влиять на течение международных дел и на внутренние события во многих странах. Советский «коммунизм» не только провозгласил себя альтернативой западному капитализму, но уже реально создал «мировую систему социализма» и продолжал расширять ее.

Пока был жив Сталин, главной силой распространявшегося по планете «мирового коммунизма» считалась военная мощь первой страны социализма. Все ресурсы СССР были мобилизованы для скорейшего достижения военного превосходства над США и их западными союзниками. Население работало и выживало на пределе своих возможностей и государственная машина продолжала полностью контролировать ситуацию в стране.

Сталин был убежден, что созданная в стране политическая система и в дальнейшем не даст сбоя и обеспечит «победу социализма в мировом масштабе». Но 5 марта 1953 года в безупречной конструкции тоталитарной власти обнаружилось одно очень уязвимое место – ее вождь оказался смертным человеком. Забальзамированное тело Сталина положили в мавзолей на Красной площади рядом с телом Ленина, и созданное им государство должно было научиться жить без абсолютного и непогрешимого земного бога.

Борьба за власть. Умерший диктатор обладал такой полнотой власти, что его уход в буквальном смысле обезглавил всю систему государственного управления. Соратники Сталина могли занять его официальные должности, но никто из них не был в состоянии стать единоличным вождем созданной им системы. Поэтому на первых порах им пришлось договориться об установлении «коллективного руководства», костяком которого стал союз трех самых влиятельных людей режима – Лаврентия Берии, Георгия Маленкова и Никиты Хрущева.

Власть между собой они поделили следующим образом: Берия возглавил органы госбезопасности, милицию и внутренние, охранные войска, Маленков стал председателем Совета министров, взяв под контроль все хозяйственные органы, Хрущев же встал во главе секретариата ЦК – аппарата управления партией. Но все понимали, что «трем медведям в одной берлоге» не ужиться – тоталитарная система могла быть устойчивой, только если управлялась строго из одного центра. Согласие трех равных по силе (и глубоко не доверявших друг другу) лидеров не могло быть ни долговременным, ни прочным.

В предвидении будущей схватки за единоличную власть соперники пытались заранее укрепить свои позиции. Берия объединил под своим началом все охранные и карательные органы и объявил о массовой амнистии уголовников (всплеск бандитизма мог повысить «авторитет» его ведомства); Маленков завоевывал популярность в стране, обещая хозяйственные послабления и быстрый подъем жизненного уровня населения; Хрущев сплачивал вокруг себя сторонников восстановления партийного контроля над «органами» и хозяйственниками (очень важным козырем в его руках стало возвращение в столицу на пост замминистра обороны опального маршала Жукова, непримиримого врага палача армии Берии).

До конца выяснить все хитросплетения интриг 1953 года уже вряд ли когда-нибудь удастся. Судя по всему, в жестокой закулисной борьбе за власть столкнулись два заговора – Берии и Хрущева, и в победе последнего решающую роль сыграли страх всех руководителей перед главой сталинского репрессивного аппарата и ненависть к нему боевых маршалов и генералов. В конце июня на заседании руководства страны в Кремле Берия с согласия всех присутствующих был арестован группой армейских генералов во главе с маршалом Жуковым. Закрытый военный трибунал приговорил Берию к смерти.

Маленков провел значительное (в 2,5 раза) снижение натуральных налогов с крестьянских хозяйств, списал с них прошлые долги, дал указание расширить приусадебные участки, обрушился с критикой на чиновников-бюрократов. Газеты с его докладом зачитывались в деревне «до дыр», но растущая популярность главы правительства вовсе не способствовала укреплению его позиций в руководстве. Маленкова обвинили в «заигрывании с массами», в попытке вывести государственные органы из-под партийного контроля, и он вынужден был подать в отставку с поста председателя правительства.

Хрущев боролся за власть энергично и умело и к 1956 году, занимая только высший партийный пост, сосредоточил в своих руках основные нити управления страной.

Никто из наследников Сталина не хотел возвращения к старым порядкам – и тем более не желали этого сотни тысяч партийных «ответственных работников», которые впервые в жизни почувствовали себя в относительной безопасности от «недреманного ока» и «тяжелой руки» Хозяина. Эти люди из всех новых лидеров готовы были поддерживать именно Хрущева – самого «безобидного», «простого» и «демократичного» из всей сталинской когорты.

Внешне, по стилю поведения Никита Сергеевич был полной противоположностью Сталину – он не внушал не только страха, но даже и привычного, испытываемого перед любым начальником почтительного трепета. Играть роль «великого вождя», «гения всех времен и народов» он не смог бы, даже если бы и пожелал – и именно в этом уставшие бояться люди чувствовали для себя самую надежную гарантию… Уже потом, когда страх подзабылся, у многих «открылись глаза» – как может этот простоватый, малограмотный, несдержанный, невеличественный человек возглавлять великую державу?!

Начало десталинизации. В 1953 году возвратились из лагерей люди, близко связанные с новыми руководителями партии, государства и армии (остальные продолжали сидеть). О страшных подробностях мучений миллионов невинных людей за колючей проволокой новые лидеры страны получили возможность узнать не из сводок «органов», а из живых рассказов своих собственных родственников, друзей и ближайших сотрудников.

После смерти Сталина, казни Берии и его ближайших подручных продолжать «большой террор» было некому и незачем. Но и решиться вернуть свободу миллионам сталинских жертв было трудно: во-первых, в репрессиях активно «поучаствовали» практически все высшие, ныне действующие руководители, а во-вторых, всему происшедшему требовалось дать какое-то объяснение, рискуя тем самым подорвать основы построенного в СССР «социализма». До 1956 года негласный пересмотр старых «дел» шел так медленно, что ликвидация лагерей могла растянуться на десятилетия. Одновременно, начиная с лета 1953 года, постепенно сворачивалась пропаганда «величия» Сталина – с улиц исчезали его огромные портреты, газеты печатали осторожные статьи о недопустимости преувеличения роли отдельных личностей в истории (ясно было, что речь идет не о Наполеоне, но конкретное имя «личности» пока не называлось).

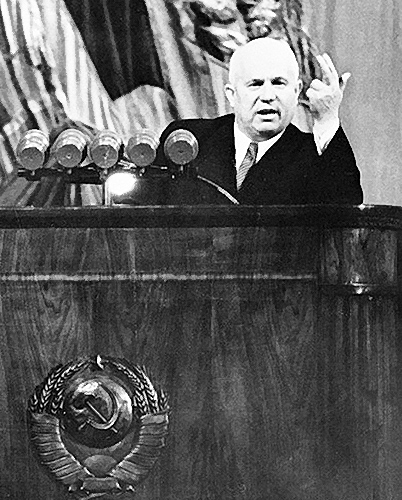

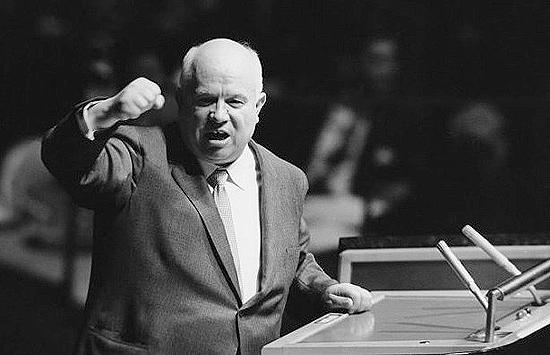

XX съезд. Настоящий прорыв в десталинизации общества произошел на ХХ съезде КПСС в начале 1956 года. Инициативу и всю ответственность за это взял на себя Никита Хрущев. Накануне съезда он предложил внести в отчетный доклад ЦК раздел с критикой сталинских методов управления страной, но получил отпор от остальных членов «старой гвардии» (Молотов, Каганович, Маленков и др.). Тогда Хрущев втайне стал готовить собственный доклад на эту тему. Когда съезд открылся, первый секретарь неожиданно заявил своим соратникам, что полномочия прежнего ЦК истекли, и он вправе не подчиниться их запрету. Хрущев пригрозил, что за разрешением прочитать свой доклад о Сталине он обратится непосредственно к делегатам съезда. Поняв, что остановить Хрущева не удастся, остальные лидеры партии попросили его лишь о том, чтобы выборы нового ЦК прошли раньше доклада (они опасались, что после такого выступления их шансы на переизбрание будут невелики).

Сразу же после выборов делегатов съезда пригласили на закрытое заседание [на гостевых местах сидели специально приглашенные Хрущевым около ста только что освобожденных из лагерей старых партработников]. Вышедший на трибуну первый секретарь партии начал свой доклад в потрясенном безмолвии всего зала – делегаты, затаив дыхание, слушали слова, немыслимые здесь уже около тридцати лет. Хрущев рассказывал о нежелании Ленина видеть Сталина во главе партии, о том, как физически уничтожались партийные кадры, как пытками вырывались у них признания в самых диких, невероятных преступлениях, как накануне войны был ликвидирован цвет советского офицерства, о тяжелейших просчетах в первый период войны, о целенаправленном и расчетливом создании в стране почти религиозного культа Сталина самим Сталиным.

Нельзя сказать, что слушатели вовсе не знали об этих событиях. Но еще вчера ответственность за все преступления и провалы возлагалась на «пробравшихся к руководству провокаторов и перерожденцев». Потрясением было узнать (а, вернее, откровенно отдать себе в этом отчет), что главным их виновником и организатором был сам «великий вождь и учитель» – нескольким делегатам во время доклада сделалось дурно и их вынесли из зала. У многих было такое чувство, что рушится все, чему эти люди свято верили, чему служили всю свою жизнь.

Но Хрущев сделал все, чтобы рассеять эти тяжкие сомнения: критикуя сталинские «перегибы» по отношению к крестьянству, он не ставил под сомнение правильность политики коллективизации; говоря о невинных жертвах сталинского режима, он не включил в их число «раскулаченных» и партийных лидеров 20 – 30-х годов, возглавлявших реальную внутрипартийную оппозицию Сталину («троцкистов», «зиновьевцев», «бухаринцев»). Главные обвинения против Сталина заключались в том, что он вывел из-под партийного контроля карательные органы, управление государством, идеологией, что он встал над партией и установил единоличную диктатуру. В то же время общее направление преобразований в стране после 1917 года было признано совершенно правильным, насилие – неизбежным и оправданным, а «лишние» жертвы при этом объяснялись личными недостатками характера диктатора (его болезненной подозрительностью, жестокостью и т. д.). Именно поэтому новый политический курс Хрущева получил название «борьбы с культом личности Сталина и его последствиями».

Доклад считался секретным, но буквально через несколько дней основные его положения были опубликованы в западной печати (а когда Хрущев официально заявил, что такого доклада будто бы не было, там появился полный текст его выступления) [в СССР он был полностью рассекречен лишь в конце 80-х годов]. Страна полнилась слухами, люди не знали, что и думать. В Тбилиси на третью годовщину смерти Сталина преподаватели вывели на улицы своих студентов в защиту памяти «великого земляка» (хотя грузины пострадали в ходе сталинского террора едва ли не больше всех других народов). Демонстрацию разгоняли войсками, было много убитых и раненых. После этого было решено ознакомить партийные организации и беспартийных активистов с текстом антисталинского доклада на закрытых партсобраниях (его обсуждение там не предусматривалось).

Многие на всю жизнь запомнили 1956 год – от тридцатилетнего «наркоза» сталинской пропаганды страна отходила очень болезненно («… трудно, очень трудно погасить в сердце эту великую любовь, которая так сильно укоренилась в о в с е м о р г а н и з м е»). Осторожные поначалу разговоры перерастали в жаркие споры о недавнем прошлом. Молодежь жадно прислушивалась к словам старших («Папа, как ты мог ничего не знать?»). Поколение, взрослевшее в эти годы, называло себя впоследствии «детьми ХХ съезда».

Реабилитации. Кусочки общей картины недавнего террора молодые могли восстановить из скупых рассказов возвращавшихся из лагерей. Для освобождения и реабилитации миллионов политзаключенных было создано более 90 специальных выездных комиссий, каждая из которых получила права Верховного Совета – пересматривать старые «дела» непосредственно в лагерях, выпускать на свободу, снимать судимости (в их состав обязательно входили недавно освобожденные узники ГУЛАГа – бывшие партработники). Работа их шла довольно быстро – достаточно было даже поверхностного ознакомления с документами и кратких бесед с осужденными, как вся «липа» сталинских следователей обнаруживалась со всей очевидностью. Освобожденным выдавалась небольшая денежная компенсация, справка о реабилитации, после чего папки с их «делами» вместе со всеми доносами и протоколами допросов сжигались.

Никакие репрессии не грозили ни добровольным «стукачам», ни следователям, пытавшим свои жертвы, добиваясь признаний по заведомо «липовым» обвинениям – Хрущев сказал, что если привлекать к ответственности всех, кто прямо или косвенно участвовал в преступлениях Сталина, то придется отправить в заключение больше людей, чем освободилось при реабилитациях.

Были возвращены на родину калмыки и северокавказские народы, возрождены их автономии. Окончилась официальная ссылка и для других репрессированных национальностей (советских немцев, крымских татар и др.), однако их прежние автономии не только не восстановили, но даже возвращение бывших ссыльных в родные места признано было нежелательным.

«Оттепель». За слова, за честно высказанные мысли власть перестала стирать человека в «лагерную пыль». Одного этого оказалось достаточно, чтобы потеплели, стали более доверительными отношения между людьми, чтобы разрядилась и просветлела духовная атмосфера во всем обществе. Недаром родилось тогда определение наступивших времен – «оттепель».

«За дрожащей мембраной выпрямляется раб обнаженный, исцеляется прокаженный, воскресает невинно казненный. Что случилось, не может представить: – Это я! – говорит, – Это я ведь!» [поэт Леонид Мартынов – 1954 год].

Люди (особенно молодое поколение) почувствовали, что они нужны своей стране уже не как винтики бездушной государственной машины, а как сознательные, искренние, думающие строители новой, светлой жизни. Поэтому многие из них так легко (и вполне добровольно) срывались с насиженных мест и по партийным и комсомольским призывам ехали распахивать поля в казахских степях, строить заводы и электростанции в Сибири – хотелось конкретного дела для всеобщего блага, хотелось вырваться из привычной рутины и пустопорожнего «идейного» формализма. Молодежными идеалами становились строители Иркутской и Братской ГЭС и те, кто с первого колышка начинали новые города, геологи в таежной экспедиции и молодые ученые (желательно, физики) – вольные в своем поведении ниспровергатели научных авторитетов.

На предприятиях, в учреждениях, при партийных комитетах создавались многочисленные советы, комиссии, бюро, куда люди приглашались работать на общественных началах, и где они должны были искать решения многих проблем и обговаривать будущие постановления официальных органов.

Оживились литература (особенно много стало поэзии), кино, живопись, публицистика. Именно на этой волне сказали первое свое слово писатели, режиссеры, актеры, художники, на много лет определившие лицо советского искусства (Эльдар Рязанов и Людмила Гурченко, Иннокентий Смоктуновский и Алексей Баталов, Булат Окуджава и Андрей Вознесенский и многие, многие другие – список их имен может занять не одну страницу), «второе дыхание» обрели и старые мастера.

Никто из этих людей не ставил под сомнение (по крайней мере, вслух) преимущества социализма, но «идеологическая дисциплина» падала на глазах, и оттесненная Хрущевым на вторые роли «сталинская гвардия» не без оснований видела в этом серьезную опасность для всей советской системы. Волнения, случившиеся в 1956 году в странах Восточной Европы (ГДР, Польше и особенно в Венгрии) казались грозным предзнаменованием – критика «культа личности» может быстро перерасти в открытый бунт против власти. Коммунисты сталинской школы опасались, что Хрущев «рубит сук, на котором они все сидят» и не сможет справиться с последствиями опрометчивой «десталинизации».

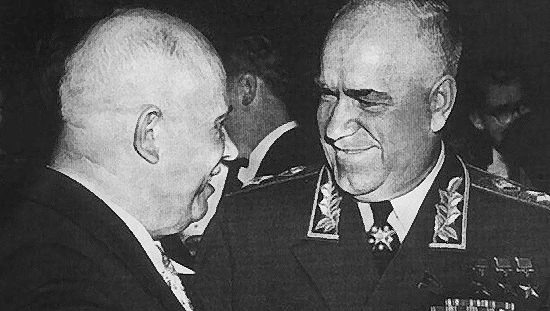

Последний бой «старой гвардии». Летом 1957 года против Хрущева сплоченно выступили почти все высшие руководители. Большинством голосов Президиума ЦК партии Хрущев был смещен с поста первого секретаря (во главе партии предполагалось поставить Молотова). Но этот «верхушечный» заговор провалился – срочно собранный пленум Центрального комитета поддержал Хрущева, признал решение своего Президиума незаконным и сместил с высших постов членов проигравшей «антипартийной группы» [в отличие от сталинских времен, члены «антипартийной группы», покусившиеся на власть лидера, не были казнены – они были переведены на «низовую» работу]. Весомую помощь в этот трудный момент оказал Хрущеву министр обороны Георгий Жуков. Но законы борьбы на вершине тоталитарной власти чужды проявлений благодарности – через несколько месяцев слишком самостоятельный и популярный маршал лишился своего поста и был отправлен в отставку.

Основательно были «почищены» и органы госбезопасности. Совместив должности главы партии и правительства, с конца 1957 года Хрущев мог считать себя единовластным руководителем страны с полным основанием.

В СССР руководитель партии был прежде всего «идейным вождем» – именно он определял стоящие перед народом задачи и формулировал ту единую идеологию, которая должна быть внедрена в сознание населения. Хрущев понимал роль идеологии в государстве не так, как Сталин – он не использовал ее в собственных интересах, а честно пытался ей служить. Сохранив до старости детскую веру в коммунизм, новый глава партии и государства был убежден, что эта вера, если возродить ее в народе, сможет сдвинуть горы.

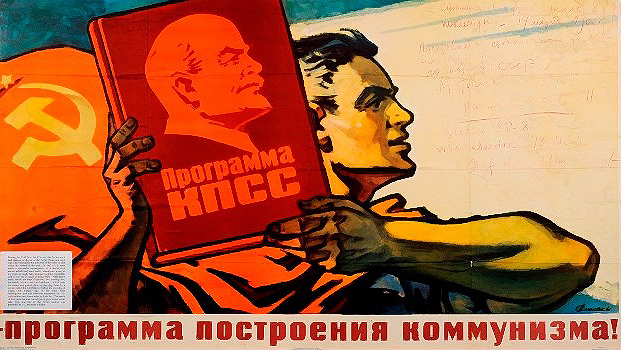

Коммунистическая мечта. Перед пробуждавшимся обществом была, по сути, вновь поставлена яркая и манящая цель – построение в СССР коммунистического общества. В 1961 году ХХII съезд КПСС принял новую Программу партии, официально провозгласившую: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Предполагалось, сохранив достигнутые темпы экономического роста, достичь изобилия материальных благ к рубежу 80-х годов. По мысли авторов Программы, это позволило бы обеспечивать основные материальные запросы людей «по потребностям» – труд на благо общества стал бы при этом естественной внутренней моральной необходимостью для каждого человека.

Была и оборотная (и более практическая) сторона такого курса на «развернутое строительство коммунизма», – он вызвал усиление борьбы со всеми проявлениями частного интереса как с «пережитками капитализма».

После повышения закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию колхозники впервые в советской истории получили возможность жить не только приусадебными участками, но и колхозными заработками. Хрущев решил, что в новых условиях колхозникам уже ни к чему копаться на своих огородах и возиться с «единоличными» коровами – ведь это только мешает им сосредоточиться на «главной» работе в колхозе, а там, если постараться, можно заработать гораздо больше! Глава государства даже пытался лично убеждать в этом своих земляков, но его не поняли. От убеждения вскоре перешли к принуждению – снова у крестьян стали урезать приусадебные участки «под самые окошки», запрещали косить траву для личного скота даже на неудобьях и т. д. (в результате более половины крестьянских дворов вынуждены были избавиться от собственных коров). Началась борьба даже с дачами горожан – к чему эти «частнособственнические замашки», если есть дома отдыха и профсоюзные путевки!

В качестве «пережитка капитализма» новым гонениям подверглась и церковь – во второй половине 50-х годов власти снова попытались «освободить» советских людей от религиозных «предрассудков». Опять, как в первой пятилетке, начали закрывать и ломать храмы, грозить лишением родительских прав тем, кто пытался внушить своим детям веру в Бога, усилилась атеистическая пропаганда в школах.

Идеология под угрозой. Надежды на то, что «градус тепла» станет началом настоящей «весны,» не оправдывались – государственные руководители сильно опасались неконтролируемого «половодья». Прекратилось чтение антисталинского доклада Хрущева в парторганизациях, а его готовящаяся публикация была отменена. Понимая то огромное влияние, которое оказывают на умы и сердца людей все виды искусства, Хрущев начал свои знаменитые встречи с творческой интеллигенцией, где жестко и определенно поставил перед писателями, режиссерами, художниками рамки, переступать которые им было строжайше запрещено. Борьбу с «культом личности» руководство «на самотек» не пустит, – заверил всех Первый секретарь («Партия проводила и будет последовательно и твердо проводить выработанный ею ленинский курс, непримиримо выступая против любых идейных шатаний»), – и хороши лишь те «работники культуры», которые в «политике партии, в ее идеологии находят неисчерпаемый источник творческого вдохновения».

Но и в этом идеологическом нажиме не так все было просто и однозначно. После публикации в газетах грубых по форме, разносных «наставлений» интеллигенции Хрущев получил письмо, в котором подписавшаяся полным именем женщина доброжелательно, но твердо выговаривала первому лицу государства: «Вам не следовало выступать на этом совещании. Ведь Вы не специалист в области искусства … А в искусстве декретирование даже абсолютно правильных положений вредно» – попробовал бы кто-нибудь, не рискуя жизнью, дать подобный совет его предшественнику!

За публикацию за границей своего романа «Доктор Живаго» и присуждение Нобелевской премии по литературе был затравлен и исключен из Союза писателей великий поэт Борис Пастернак, но была опубликована предельно откровенная «лагерная» повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича», которую Хрущев порекомендовал прочитать всем своим соратникам и выдвинул ее на Ленинскую премию по литературе…

Все эти противоречия и колебания первого лица в государстве нарушали слаженную работу тоталитарной идеологической машины и ставили под угрозу налаженную при Сталине систему контроля над умами. Солдаты и офицеры многочисленной армии идеологических работников, лишившись четкого командования, действовали «по усмотрению» и все больше сосредотачивались на знакомом, понятном и безопасном деле – прославлении лидера (на этот раз – «дорогого Никиты Сергеевича»). Попытки создания нового «культа личности» человека, явно не подходившего на роль «мудрого вождя», раздражали народ и вредили самому Хрущеву – он стал первым советским вождем, о котором начали сочинять издевательские и пренебрежительные анекдоты.

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

Смена общей стратегии. Задачи, поставленные Хрущевым перед народным хозяйством, существенно отличались от сталинских. В 1954 году выразил он их вполне определенно и в присущей ему манере:

«Народ говорит нам: – Я верю вам, я воевал за это в гражданскую войну, воевал с немцами, разгромил фашизм, а все-таки скажите мне: мясо будет или нет? Молоко будет или нет? Штаны хорошие будут? Это, конечно, не идеология. Но нельзя же, чтобы все имели правильную идеологию, а без штанов ходили».

Это был фактически отказ от главного тоталитарного принципа: «Не государство для человека, а человек для государства». Будь жив Сталин, он наверняка назвал бы это «идеологической диверсией». Первостепенной целью советской власти официально провозглашалось не просто улучшение жизни людей, но и выход на первое место в мире по уровню жизни населения.

Изменилась сама идея о распространении социализма в мире: вместо расширения «зон влияния» советской империи (окончательно вымотавшей силы народа) было решено сделать СССР привлекательным для всех стран примером зажиточной и справедливой жизни.

Поставленная задача вынудила новое руководство отказаться от некоторых дорогостоящих военных проектов (так, например, была свернута большая программа создания океанского военного флота, а недостроенные крупные корабли пошли в переплавку). Была прекращена война в Корее, урегулированы спорные вопросы в Европе (советские войска ушли из Австрии, были установлены дипломатические отношения с ФРГ (Западная Германия). На родину возвратились немецкие и японские военнопленные. Начались переговоры о заключении мирного договора с Японией, на которых советское правительство выразило готовность обсуждать проблему южнокурильских островов («северных территорий»). Гонка ракетно-ядерных вооружений продолжалась, но главным направлением соперничества двух общественных систем на мировой арене советские лидеры теперь называли их мирное соревнование за лучшие условия жизни населения.

Хрущев свято верил в неограниченные возможности созданного в СССР строя. Советская экономика смогла превзойти военное производство всей Европы и обеспечить Победу – так неужели же ей не по плечу обойти Европу и Америку по производству предметов широкого потребления и продовольствия! Хрущев был убежден, что при разумном руководстве государственное хозяйство сможет сделать это гораздо быстрее и экономнее, чем свободный рынок и частный интерес.

Государственная экономика впервые должна была показать свои возможности не в чрезвычайных обстоятельствах войны или усиленной подготовки к ней, а в относительно спокойных, мирных условиях.

В середине 50-х годов в СССР, наконец, были отменены драконовские предвоенные законы об уголовном преследовании работников за самовольный уход с предприятия и нарушения трудовой дисциплины. Всех, кто отбывал срок по этим статьям, выпустили из лагерей. В конце 50-х отказались и от колхозного «крепостного права» – деревенским жителям начали выдавать паспорта. Отныне на место страха наказания и голода должны были встать «коммунистическая сознательность» и справедливая (по труду) оплата.

Сельское хозяйство: первые успехи. Первоочередной и самой важной экономической задачей, решить которую взялось новое руководство, стало производство продуктов питания. Запущенность сельского хозяйства была ужасающей – уже четверть века деревня являлась фактически внутренней колонией государства, из которой почти даром выкачивали все ресурсы, безжалостно выжимали все соки. Значительное повышение государственных закупочных цен на колхозную продукцию, прирезка земли к приусадебным участкам, снижение продналога с личных хозяйств и «прощение» прошлых долгов вызвали весьма ощутимый рост колхозного и личного производства в первые же послесталинские годы (многие колхозы увеличивали производство в 1,5 – 2 – 3 раза). И хотя рост этот начался с очень низкой отметки, но первые успехи все равно были впечатляющими

Хрущев стремился вырвать страну из полуголодного состояния в кратчайший срок, одним махом. Ему казалось, что вложения средств в старые колхозы и совхозы не дадут отдачи так быстро, как того хотелось бы. Решено было использовать мобилизационные возможности социализма и за пару лет создать буквально на голом месте новые зерновые районы на огромных площадях — там, где плодородная, никогда не паханная земля (целина) сразу и без всяких удобрений сулила большие урожаи. В Казахстан, на Урал и Алтай к севу 1954 года потянулись эшелоны с тракторами и сотнями тысяч молодых людей, мечтавших начать там новую жизнь, построить ее собственными руками. Освоение целинных земель разворачивалось почти так же, как военная операция большого масштаба. И в первые годы она действительно имела успех – уже через год Целина дала 40% общесоюзного сбора зерна.

За образец и главный ориентир в решении продовольственной проблемы взяли американское сельское хозяйство, к опыту которого советский руководитель приглядывался давно и с которым близко и подробно познакомился во время своей поездки по США в 1959 году.

Успехи американских фермеров, силами одной семьи обрабатывавших огромные площади, сравнимые по размерам с угодьями целого колхоза, поразили Хрущева. Он решил, что именно в этой области социализм должен доказать свое превосходство над капитализмом, и нацелил советское сельское хозяйство мощным рывком обогнать американское уже в ближайшие годы: «Если мы догоним США по уровню производства на душу населения мяса, масла и молока, то мы выпустим сильнейшую торпеду под капиталистические устои».

Фермеры объяснили руководителю советской державы, что главный «секрет» быстрого роста производства мяса, масла, молока заключается в том, что коров нужно хорошо кормить, а для этого следует выращивать побольше кукурузы. Хрущев вернулся домой с четким планом действий. Внедрение кукурузы походило на крупномасштабную фронтовую операцию: обкомы и райкомы, повинуясь указаниям из Москвы, заставляли колхозы засевать ею свои поля и рапортовали «наверх» о выполнении партийных приказов. На карте СССР принудительные посевы «королевы полей» наступали все дальше на север и восток.

Хрущев, как главнокомандующий, колесил по стране, поднимая моральный дух своего партийного «офицерства» и с энтузиазмом убеждая рядовых колхозников в выгодности для них самих возделывания новых культур. С газетных полос не сходили рассказы о том, как сеют, пропалывают, поливают, жнут, откармливают, доят в передовых колхозах, какие повышенные обязательства берут на себя целые области.

Кто на земле хозяин? Хрущев попытался перенести в СССР лучшие достижения мирового сельского хозяйства: высокоурожайные культуры, новейшие технологии их выращивания. Но при этом не учел, что для ведения такого хозяйства требуется и новый работник – инициативный, экономный, отдающий своему делу весь свой разум, все силы и энергию, всю душу вкладывающий в свое поле и ферму. За немногими исключениями в колхозной деревне такого работника не было.

Это не значит, что российский, украинский, белорусский или узбекский крестьянин был плохим земледельцем и животноводом – его приусадебный участок без всякой техники давал прекрасные урожаи, его личный скот был ухожен и продуктивен. Но тот же крестьянин, выходя на колхозные поля, превращался из хозяина в простого наемника, стремящегося сберечь силы и время для собственного хозяйства. И дело было даже не в уровне оплаты его «общественного» труда (которая постепенно росла) и не в появлении новых машин (которых становилось все больше), а в принципиальной без-хозяйственности колхозного производства.

Иногда настоящим хозяином колхоза мог стать «крепкий» председатель – понимающий землю, жесткий и властный с людьми, оборотистый на грани нарушения многочисленных инструкций и даже закона. Но такой руководитель процветающего (по советским меркам) колхоза был обречен всю жизнь вести изматывающую борьбу «на два фронта» – и со своими колхозниками, и с чиновниками, неусыпно контролирующими каждый его шаг и навязывающими ему указания «сверху». Поэтому большинство председателей колхозов и директоров совхозов предпочитали держаться «золотой середины» – формально выполняя начальственные приказы и, одновременно, учитывая личные интересы своих подчиненных.

Настоящим символом колхозного производства тех лет стало покорное засевание тепло- и влаголюбивой кукурузой архангельских и сибирских полей (с заранее известными местным жителям плачевными результатами). Высокоурожайная лишь при хорошем и постоянном уходе, кукуруза в СССР не всегда росла и в благоприятных климатических зонах. [Оказавшийся однажды на ее севе в Ставропольском крае американский фермер (и советчик Хрущева) Гарст метался по полю с криками, что кукурузу нельзя сеять без удобрений, и пытался остановить машины, – ему с удивлением отвечали, что про удобрения указаний не поступало…]

Менее «громким», но таким же характерным оказался пример нескольких областей центральной России, для которых на несколько лет была отменена обязательная продажа государству зерна (по госцене): колхозы тут же засеяли свои поля вместо пшеницы и ржи травами – малоурожайными, но зато и не требующими особой заботы. «Мы слишком понадеялись на вашу сознательность, на коммунистическое понимание вами своего долга», — так объяснил свою ошибку Хрущев, выступая перед сельхозруководителями этих областей, и тут же сообщил им, что план госзакупок зерна будет восстановлен, «чтобы поставить вас в условия необходимости думать и работать над тем, чтобы с каждым годом увеличивать выращивание зерна и всех других продуктов сельского хозяйства …Почему же вы не аплодируете?» – зал угрюмо молчал…

Ни «воспитательная работа» (со взрослыми-то людьми), ни неустанный контроль за всем и вся, ни внедрение передовых технологий так и не дали ожидаемых результатов, так и не смогли заменить материального интереса хозяина земли, свободного рынка и конкуренции. Получившие паспорта колхозники (в основном молодые и самые работоспособные) миллионами хлынули в города и на новые промышленные стройки. Отток рабочих рук из деревни и прибавка «едоков» в городах обострили нехватку продуктов в магазинах.

Рывок не получился. Хрущевский нажим на руководителей областей – мобилизоваться и резко увеличить сдачу государству продовольствия – возымел свое действие, но привел к новому хищническому ограблению деревни. Стремясь победно отрапортовать в Москву об итогах 1959 года, партийное чиновничество пустилось «во все тяжкие»: на бойни гнали молочных коров, племенных быков, недорощеный молодняк, под расписки изымался и тоже пускался «под нож» личный скот колхозников; деньги, выделенные на сельские школы, больницы, клубы, пускались на закупку в магазинах масла, яиц, которые по второму разу сдавались государству под видом только что произведенной в колхозах продукции.

Особенно «отличились» в этой невиданной кампании руководители Рязанской области, «перевыполнившие» государственный план 1959 года втрое (от поголовья скота в деревнях осталась лишь треть; колхозники, у которых конфисковали их коров, отказались выходить на поля и сорвали сев). Когда эта грандиозная афера раскрылась, «хозяин» области – первый секретарь обкома партии – застрелился, а для прокорма обескровленной Рязанщины пришлось завозить продовольствие из других («отставших» в этой безумной гонке) областей.

В 1962 году страну и ее руководителей ждал новый удар: на любимое детище 50-х годов – Целину – обрушилась экологическая катастрофа. Погоня за урожаями «любой ценой» быстро истощила распаханные восточные степи, ослабила их почвы до такой степени, что сильными ветрами в засуху их смело с поверхности и пыльными бурями подняло в воздух. Продуктивность этой вчерашней житницы государства снизилась на две трети. [Не обратили внимание на горький опыт тех же американцев, необдуманно распахавших свои прерии и так же лишившихся плодородного слоя несколько десятилетий назад]

В итоге к 1963 году животноводство было отброшено назад лет на семь, а у хлебных магазинов (даже в столице) выстроились огромные очереди. СССР в этом году впервые вышел на мировой рынок зерна не продавцом – покупателем. Об «изобилии» говорить уже не приходилось…

И тем не менее, по сравнению со сталинскими временами реальные изменения в снабжении страны продовольствием бросались в глаза, – поколение, родившееся в середине 50-х годов, стало в истории СССР первым, которое не знало, что такое голод.

Промышленность. Добывающая, тяжелая и оборонная промышленность продолжали играть ведущую роль в экономике, их доля за 50 – 60 годах даже еще увеличилась. Но появились и новые черты – часть их продукции теперь использовалась для улучшения жизни населения.

Промышленность стройматериалов снабжала теперь не только индустриальные «стройки пятилеток», но и поставила на конвейер производство сборных железобетонных жилых домов. В народе их за неказистый вид прозвали «хрущобами», но благодаря этим «коробкам» жилой фонд городов вырос за десятилетие почти вдвое – из бараков и коммуналок в отдельные квартиры переехали миллионы семей. Жилищная проблема так и не была решена – из деревни хлынул поток получивших паспорта колхозников – но можно себе представить, что творилось бы в городах, если бы эта строительная программа запоздала хотя бы на несколько лет!

Бурно развивавшаяся электронная промышленность производила не только военные системы, но и поставляла в магазины радиоприемники, проигрыватели и семейное чудо тех лет – первые отечественные телевизоры. Предприятия «большой химии» начали поставлять на прилавки магазинов первые синтетические ткани, стиральные порошки, изделия из пластмассы, разворачивалось производство минеральных удобрений. Машиностроение освоило выпуск первых холодильников и пылесосов, первых легковых автомобилей не для учреждений, а для обычных граждан (для «частников», как стали называть первых советских автовладельцев).

Особое внимание уделялось развитию новейших отраслей, способных технически перевооружить народное хозяйство, – тепловозы и электровозы заменили на железных дорогах паровозы, нефть и газ начали вытеснять в топливном балансе уголь, широкое строительство электростанций позволило совершить прорыв в электрификации страны, химия давала все больше новых искусственных материалов. Научные силы сосредоточились на решающих направлениях технического прогресса.

Выдающимся успехом грандиозной ракетной программы СССР стал запуск первого искусственного спутника в 1957 году и полет первого космонавта Юрия Гагарина в 1961 году.

Вооружение советской армии по-прежнему поддерживалось на самом современном уровне (хотя до равенства ядерных вооружений с США было еще далеко).

Темпы промышленного роста в первое послесталинское десятилетие по всем показателям превзошли итоги 30-х годов. Этот рост достигался в основном старыми способами – путем строительства все новых и новых предприятий, создания новых рабочих мест, заполнявшихся нетребовательными переселенцами из деревни. Природа государственной тоталитарной экономики не изменилась, но оплата труда работников была поднята над полуголодным уровнем, и впереди появилась реальная перспектива дальнейшего улучшения жизни. С 1960 года рабочий день был сокращен до 7-ми часов. Однако поворот экономики «лицом к человеку» так и не произошел: денег стало больше, но на них часто невозможно оказывалось купить самого необходимого. Большая часть ресурсов страны по-прежнему тратилась на поддержание статуса сверхдержавы.

Мирное сосуществование. ХХ съезд КПСС внес существенное изменение в стратегию СССР на мировой арене. Впервые коммунистическая партия осознала, к какой планетарной катастрофе приведет третья мировая война с массовым применением ядерного оружия. Поэтому война перестала рассматриваться как лучший способ распространения коммунистического строя, как средство окончательного сокрушения капитализма во всем мире. Впервые было заявлено, что новую мировую войну можно и нужно предотвратить – государства с разными общественными системами должны мирно сосуществовать друг с другом.

Довольно значительное сокращение надводного флота и сухопутных сил с одновременным укреплением ракетно-ядерного «щита» свидетельствовало о том, что эти заявления – не просто пропаганда, и СССР переходит к оборонительной военной стратегии. Однако при этом Хрущев подчеркивал, что мирное сосуществование не означает отказа от конфронтации: идейная борьба между социализмом и капитализмом, между двумя образами жизни объявлялась по-прежнему абсолютно непримиримой.

«Образ врага» сохранялся, по победить этого «врага» теперь предполагалось путем мирного соревнования – не силой оружия, а силой примера.

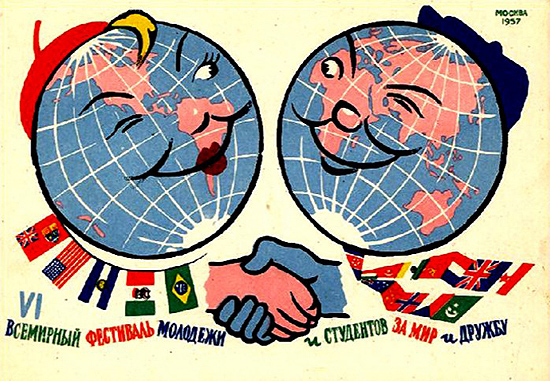

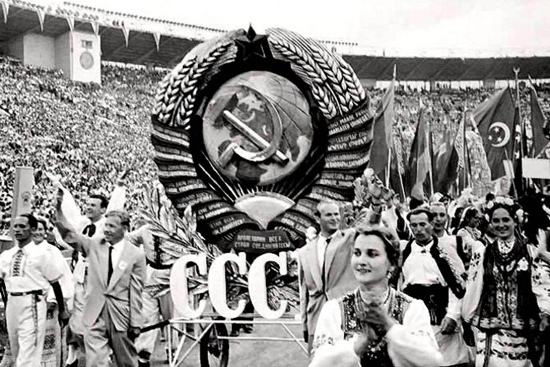

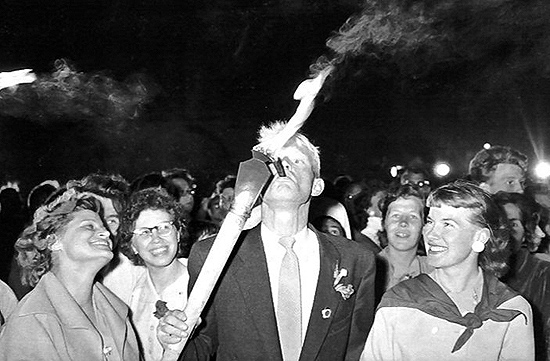

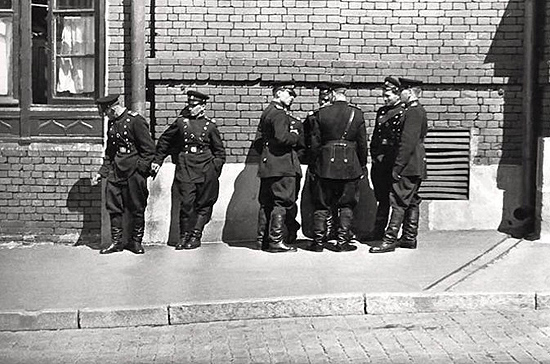

Судя по всему, Хрущев искренне верил, что это возможно. По крайней мере, в «железном занавесе», отделявшем нашу страну от Запада, в эти годы была проделана существенная брешь. В 1957 году в Москве состоялось немыслимое по прежним меркам событие – Международный фестиваль молодежи и студентов. Советские люди впервые получили возможность, не опасаясь обвинения в шпионаже, относительно свободно пообщаться с иностранцами. Не такой однобокой стала пропаганда, переставшая изображать жизнь в «странах капитала» в сплошных черных тонах. Было признано, что там есть и много такого, чему стоит поучиться (сам Хрущев то и дело приводил в пример американских фермеров, объясняя «нерадивым» колхозникам, как надо работать).

Советский лидер сменил сам стиль ведения внешней политики: в отличие от «кремлевского затворника» Сталина, Хрущев много ездил не только по стране, но и по всему миру, общался с иностранными политиками, журналистами, деловыми людьми, фермерами, рабочими. За границей он вел себя так же непосредственно, эмоционально и импульсивно, как и дома.

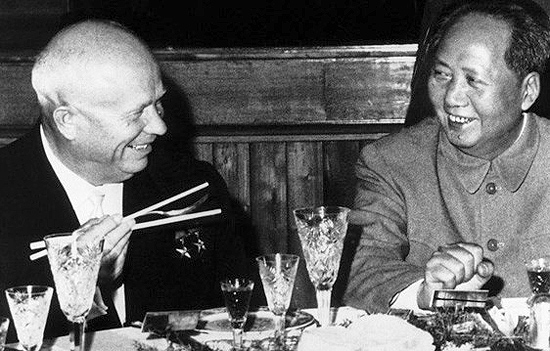

Десталинизация в СССР и провозглашение принципа мирного сосуществования сильно испортили отношения СССР с одним из его главных стратегических союзников – коммунистическим Китаем, вождь которого Мао Цзэдун открыто заявлял о желательности ядерной войны между сверхдержавами (СССР и США) и был готов такое столкновение спровоцировать. Огромная советская экономическая помощь Китаю была постепенно свернута, порвались практически все связи между двумя странами, а советско-китайская граница стала напоминать прифронтовую зону.

Если по представлениям Мао Цзэдуна СССР был слишком уступчив по отношению к «империалистам», то для жителей США и Западной Европы он по-прежнему оставался угрозой, непредсказуемым и опасным партнером. Широковещательные «мирные инициативы» Хрущева типа предложений о немедленном и всеобщем разоружении не могли рассматриваться всерьез, а реальные шаги навстречу Западу с конца 50-х годов прекратились. Мирный договор с Японией так и остался неподписанным; в отношениях с США «потепление» сменилось новым «похолоданием», особенно после того, как уважаемого Хрущевым Эйзенхауэра (боевой союзник!) сменил «молодой и неопытный» Джон Кеннеди.

Кажущейся слабостью нового американского президента советский лидер решил воспользоваться для того, чтобы решить, наконец, больной вопрос о Западном Берлине и избавить ГДР от этого «окна в Европу», через которое сотни тысяч восточных немцев ежегодно бежали на Запад. Во время «берлинского кризиса» 1961 года дело дошло до того, что советские и американские танки у пограничного блокпоста в центре Берлина с наведенными пушками угрожающе ревели друг на друга заведенными моторами… Советские граждане об этом не знали и спали спокойно, но в остальном мире люди пережили момент острого страха – человечество, казалось, стоит на грани новой глобальной войны. Воевать СССР не собирался, и танкистам дали приказ заглушить моторы. Но от готовности демонстрировать силу и «пугать» своих идеологических противников Хрущев не отказался и после этого.

СССР выходит в «третий мир». В 50-е годы активно пошел давно ожидавшийся всеми коммунистами процесс национально-освободительного движения в колониальных империях. В Азии, Африке появились десятки новых, молодых государств; многие из них активно стремились выйти из-под влияния бывших колонизаторов – западных индустриальных держав. Хрущев искренне верил в то, что СССР может и должен им в этом помочь и направить как можно больше народов по пути строительства социализма. Поиски друзей в «третьем мире» стали одним из важнейших направлений внешней политики СССР.

В отличие от Сталина, который не доверял независимым от Москвы коммунистам и жестко требовал в обмен на свою помощь полного подчинения, Хрущев готов был помогать всем, кто демонстрировал «антиимпериалистические» взгляды и желание «строить социализм» (или, как минимум, «идти по некапиталистическому пути»). Многие советские люди, и в их числе глава государства, радовались мирному и ненасильственному расширению «лагеря социализма» и видели в этом доказательство правоты коммунистических идей. Внешняя политика СССР приобрела поистине мировой, глобальный размах.

Тесные связи устанавливались со странами, никогда прежде не входившими в сферу ни российской, ни советской внешней политики – например, с Индией, Индонезией, Египтом.

Разграничения «зон влияния» (как в Европе) между СССР и державами Запада в районах «третьего мира» не было – там шло постоянное соперничество за влияние на правителей освободившихся стран. Стоило оно довольно дорого: Египет, например, за счет советской помощи строил половину своих новых предприятий, Индия – 15% (не считая крупных поставок военной техники).

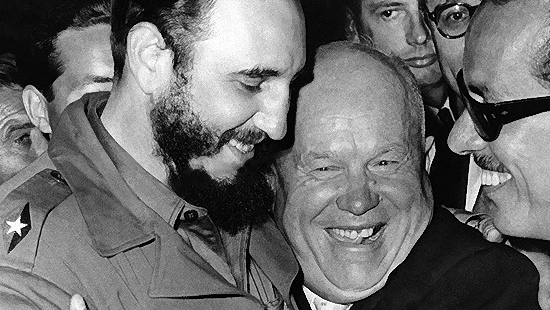

Настоящим «подарком судьбы» для СССР стала партизанская революция на Кубе, принявшая антиамериканский характер.

Ее романтический лидер Фидель Кастро национализировал собственность американских граждан на своем острове и был «наказан» экономической блокадой. Правительство США наложило запрет на ввоз кубинского сахара и табака, тем самым обрекая Кубу на жестокие лишения – раньше почти все необходимое для жизни страна импортировала в обмен на эти товары. Единственным выходом из положения было обращение к СССР, о котором кубинские революционеры в то время почти ничего не знали, и были потрясены оказанным им приемом. В обмен на обещание строить на Кубе социализм Кастро получил все, о чем только мог мечтать, – сбыт сахара по нерыночной цене, поставки оружия, помощь советских военных и технических специалистов – и никакого торга, никаких разговоров о деньгах!

Куба превратилась в базу для национальных и коммунистических движений (в том числе и партизанских) во всей Латинской Америке прямо «под боком» у США.

Карибский кризис. Советское руководство не смогло удержаться от соблазна использовать выгоднейшее стратегическое положение «острова Свободы» для достижения военного преимущества над своим главным соперником. В 1962 году на Кубу стали тайно завозить и устанавливать на боевое дежурство советские ракеты с ядерными боеголовками, способные за несколько минут после пуска поразить любой город США в восточной части страны. Обнаружение их стартовых установок вызвало в США переполох – американские боевые корабли блокировали остров и начали досматривать все суда, направлявшиеся в кубинские порты. Страшно было представить, к каким последствиям привело бы задержание ими советских судов с ядерными ракетами на борту – весь мир замер в смертельной тревоге, готовясь к атомной катастрофе.

Разум с обеих сторон возобладал буквально в последний момент: Хрущев согласился на вывод с Кубы советских ракет, а президент США Кеннеди дал обязательство не нападать на Кубу и в дальнейшем ликвидировать американские ракетные базы в Турции.

Надежду на дальнейшую разрядку международной напряженности давал и заключенный в следующем году договор о запрещении испытательных ядерных взрывов в атмосфере, под водой и в космосе. Мир, заглянувший в дни «карибского кризиса» в пропасть, вздохнул с облегчением.

Внешняя политика Хрущева была такой же малопредсказуемой и внутренне противоречивой, как и вся его деятельность. Человек, считавший себя главным на планете «борцом за мир», дважды поставил человечество на грань ядерной катастрофы. В результате США увеличили свои военные расходы, и начался новый виток гонки вооружений. Спокойствия и безопасности в мире не прибавилось.

Административные «перетряски». Хрущев был уверен, что созданный в стране общественный строй обладает неограниченными возможностями для своего развития и улучшения жизни людей, а единственным, что сдерживало его всесторонний рост, он считал неправильное руководство. Главный вопрос, следовательно, заключался в том, чтобы научиться управлять этим обществом. Поэтому основной заботой советского лидера был поиск наилучших вариантов организации чиновничьего аппарата партии и государства. Все время правления Хрущева отмечено постоянными реорганизациями системы управления и бесконечными перетасовками руководящих кадров.

Еще в 1954 году по стране было ликвидировано несколько тысяч «лишних» трестов, главков и всякого рода управленческих контор, втрое сокращена колоссальная отчетность, подсчитываемая и предоставляемая «наверх» миллионами управленцев. Новые органы управления создавались в союзных республиках и автономиях, в подчинение которых передавались те или иные предприятия (чтобы через какое-то время вновь сменить «хозяина»). В сельском хозяйстве появлялись новые органы, контролирующие выращивание в колхозах и совхозах отдельных культур.

В 1957 году отраслевые министерства были вообще упразднены, а управление экономикой перешло к территориальным органам – «советам народного хозяйства» (совнархозам), управлявшим предприятиями нескольких областей. Это больно ударило по московской бюрократии, но и на местах породило бесконечные склоки – обкомы партии отстаивали свое право контролировать все и вся в своих областях. В столице создавались госкомитеты по отраслям, вбиравшие в себя все научные институты и все большее количество предприятий. Если учесть, что над всем этим стояли еще и отраслевые отделы ЦК КПСС, то можно себе представить, как все перепуталось в управлении народным хозяйством!

Мало того – Хрущев настоял на разделении партийного аппарата в областях на «промышленную» и «сельскохозяйственную» части (каждая со своим обкомом), а вслед за этим повсюду стали «делиться» и советские, профсоюзные, комсомольские организации. Одновременно начали воссоздаваться и центральные хозяйственные органы. И конца всем этим реорганизациям видно не было…

Особенно сильно задело партийно-государственную элиту введение в Устав партии правила, по которому руководящие должности можно стало занимать только определенный ограниченный срок, после чего «насиженное» место надо было уступать новому человеку. Эти поправки к Уставу были, естественно, приняты съездом КПСС – но только в силу традиционной дисциплины делегатов, обязанных голосовать за предложения Первого секретаря единогласно. Оппозиция Хрущеву со стороны выдвинутого им же нового поколения руководителей нарастала.

Отставка Хрущева. К 1964 году недовольство деятельностью Хрущева стало в стране едва ли не всеобщим. Глухо роптало ограбленное в очередной раз крестьянство. Симпатии интеллигенции к послесталинскому реформатору после его грубых «разносов» сменились враждебной отчужденностью. Перебои с хлебом в городах после всех широковещательных заявлений («догоним и перегоним!») вызывали горечь и насмешки. Сокращение армии привело к тому, что «на гражданке» без военных пенсий и сносного жилья оказались десятки тысяч офицеров.

Серьезным был конфликт с официальной опорой партии – с рабочим классом. В 1962 году повышение закупочных цен на колхозно-совхозную продукцию государство компенсировало повышением цен на масло и мясо в магазинах. По времени это совпало с понижением расценок на заводах, что в ряде городов вызвало забастовки, сопровождавшиеся столкновениями с милицией. Пятитысячная рабочая демонстрация в Новочеркасске была расстреляна войсками, было много жертв.

В 1964 году ряд высших руководителей партии, правительства, армии и госбезопасности решились отстранить Хрущева от власти. Несколько месяцев они осторожно прощупывали отношение к этому республиканских и областных деятелей – и практически во всех случаях получали «добро». В октябре, воспользовавшись отъездом Хрущева в отпуск, они за спиной у него собрали пленум ЦК и срочно вызвали на него «дорогого Никиту Сергеевича». Заранее был заготовлен длинный список обвинений: пренебрежение «коллективным руководством», организация собственного «культа личности» взамен осужденного сталинского, ошибки во внешней политике… Сразу почувствовав безнадежность своего положения, Хрущев бороться за власть не стал и подписал заявление об уходе на пенсию «по состоянию здоровья». Первым секретарем ЦК КПСС был избран Леонид Ильич Брежнев.

Бурное и противоречивое «великое десятилетие» закончилось.

Читать дальше:

Георгий Федотов, философ, историк, 1943 год:

«Страшнее всего проиграть мир после всех нечеловеческих усилий и жертв»

ПОПЫТКИ ЭКСПАНСИИ

Всеволод Вишневский, писатель, дневниковая запись, апрель 1941 года:

«С англо-американским миром – враги второй очереди – возможен компромисс, лет на 10–15. Это нужный нам срок для развертывания огромной экономической и оборонной мощи, постройки Великого флота и пр.»

Вячеслав Молотов, 1975 год:

«Сво ю задачу как министр иностранных дел я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей»;

ю задачу как министр иностранных дел я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего отечества. И кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей»;

«Мы за мирное сосуществование, если понимать его в том смысле, что мы за мир. Мы всячески должны стоять за мир, мы – самая миролюбивая страна, – постольку, поскольку это не мешает дальнейшему усилению роста социализма…»

Иосиф Сталин, из беседы с американской рабочей делегацией, 1927 год:

«…Будут складываться два центра мирового масштаба: центр социалистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к социализму, и центр капиталистический, стягивающий к себе страны, тяготеющие к капитализму. Борьба этих двух лагерей решит судьбу капитализма и социализма во всем мире»

Иосиф Сталин, в разговоре с югославским коммунистом Милованом Джиласом, декабрь 1944 года:

«Кризис капитализма проявился в разделении капиталистов на две фракции: одна – фашистская, другая – демократическая. Получился союз между нами и демократической фракцией капиталистов, потому что последняя была заинтересована не допустить господство Гитлера… Мы теперь с одной фракцией капиталистов против другой, а в будущем и против этой фракции капиталистов»

Роберт Конквест, английский историк, 1990 год:

«Мир раскололся на две противостоящие и враждебные друг другу политические силы…

В такой ситуации в действиях Сталина явственно обозначилось стремление осуществить в кратчайшие сроки тотальную психологическую мобилизацию общества, возродить в населении… дух защитников осажденной крепости. …

Поэтому, чтобы пресечь дальнейшее всенародное «почивание на лаврах», Сталин уже в конце 1946 года отменил празднование Победы над Германией, сделав выходным вместо 9 мая новогодний день 1 января. К тому же, как всегда в периоды ужесточения режима начал настраиваться на большие обороты механизм репрессивной машины…

Сталин, подобно опытному шахматисту, заранее детально отрабатывающему план очередной партии и намечающему комбинации с использованием ключевых фигур, резонно полагал, что с «закручиванием гаек» в духовной сфере успешней справится такой опытный партфункционер гуманитарного склада, как Жданов. И вождь не ошибся… Фанатично убежденный в государственной важности порученной ему миссии, он, по заслуживающему доверия свидетельству, рассуждал примерно следующим образом: «Положение достаточно серьезное и сложное. Намерение разбить нас на поле брани провалилось. Теперь империализм будет все настойчивей разворачивать против нас идеологическое наступление… И совсем неуместно маниловское прекраснодушие: мы-де победители, нам все теперь нипочем… Наши люди проявили столько самопожертвования и героизма, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Они хотят теперь хорошо жить. Миллионы побывали за границей, во многих странах. Они видели не только плохое, но кое-что такое, что заставило их задуматься. А многое из виденного преломилось в головах неправильно, односторонне… среди части интеллигенции, и не только интеллигенции, бродят такие настроения: пропади все пропадом, всякая политика. Хотим просто хорошо жить. Зарабатывать. Свободно дышать. С удовольствием отдыхать… Настроения аполитичности, безыдейности очень опасны для судеб нашей страны. Они ведут нас в трясину… Эти настроения становятся еще опаснее, когда дополняются угодничеством перед Западом: «Ах, Запад!», «Ах, демократия!», «Вот это литература!», «Вот это урны на улицах!» Какой стыд, какое унижение национального достоинства!»;

«Если бы не было сталинского «осажденного» менталитета, даже скорее менталитета вылазок, когда вы вырываетесь из осады и атакуете других, то «холодной войны» не было бы – да и можно ли представить себе «холодную войну» между, скажем, Францией и Англией? Были бы конфликты, а это нечто совсем другое…

…Если бы Сталин умер в 1945-м.., то я думаю, что людишкам типа Молотова было бы очень трудно сохранить контроль над населением, да еще когда в народе – а так тогда было – существовала большая тяга к демократизации. В таком случае «холодной войны» не было бы. У России были законные интересы в установлении дружественных отношений со своими соседями. Но иметь таких соседей, как Финляндия, – это одно, а попытки, скажем, убить Тито – совсем другое…»

Вячеслав Молотов, из книги «Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева»:

«Понадобилась нам после войны Ливия. Сталин говорит: «Давай, нажимай!»… Аргументировать было трудно. На одном из заседаний совещания министров иностранных дел я заявил о том, что в Ливии возникло национально-освободительное движение. Но оно пока еще слабенькое, мы хотим поддержать его и построить там свою военную базу»;

«Сталин рассуждал так: «Первая мировая война вырвала одну страну из капиталистического рабства. Вторая мировая создала социалистическую систему, а третья навсегда покончит с империализмом»;

«В то же время Азербайджан претендовал – увеличить их республику почти в два раза за счет Ирана. Начали мы щупать – никто не поддерживает. У нас была попытка, кроме этого, потребовать район, примыкающий к Батуми, потому что в этом турецком районе было когда-то грузинское население… И армянам хотели Арарат отдать. Выступать с такими требованиями тогда было трудно… Но попугать – попугали крепко»

Александр Солженицын, писатель:

«…Во внешней политике – о! вот тут коммунисты не повторили ни единого промаха и ляпа царской дипломатии… Коммунистические вожди всегда знали верно, чт`о им нужно, и каждое действие направлялось всегда и только к этой полезной цели – никогда ни единого шага великодушного или бескорыстного; и каждый шаг верно смечен, со всем цинизмом, жестокостью и проницательностью в оценке противников. Впервые за долгий ход истории российской дипломатия советская была находчива, неотступчива, цепка, бессовестна – и всегда превосходила и побивала западную. … И таким привлекательным идеологическим оперением была советская дипломатия снабжена, что вызывала восторженное сочувствие у западного же передового общества, отчего потуплялись и западные дипломаты, с трудом натягивая аргументы»

«…Во внешней политике – о! вот тут коммунисты не повторили ни единого промаха и ляпа царской дипломатии… Коммунистические вожди всегда знали верно, чт`о им нужно, и каждое действие направлялось всегда и только к этой полезной цели – никогда ни единого шага великодушного или бескорыстного; и каждый шаг верно смечен, со всем цинизмом, жестокостью и проницательностью в оценке противников. Впервые за долгий ход истории российской дипломатия советская была находчива, неотступчива, цепка, бессовестна – и всегда превосходила и побивала западную. … И таким привлекательным идеологическим оперением была советская дипломатия снабжена, что вызывала восторженное сочувствие у западного же передового общества, отчего потуплялись и западные дипломаты, с трудом натягивая аргументы»

Из отчета комиссии ЦК ВКП(б) по проверке деятельности Совинформбюро, 1946 год:

«Иногда в статьях, посылаемых Совинформбюро, советская действительность дискредитируется в глазах зарубежных читателей. В ряде статей о колхозах авторы расписывают как величайшее достижение урожай зерновых в 9–10 центнеров с га. Статьи эти направляются в США и Канаду, где урожай зерновых обычно в 2–3 раза выше… В статье А. Розовского «Советский крестьянин учится» рассматривается как большое достижение факт подготовки в СССР за год 7500 шоферов для колхозов: эта цифра ничтожна по сравнению с количеством шоферов, работающих в сельском хозяйстве США, куда статья Розовского направлена. Там же, как бы в издевку над советским крестьянством, утверждается, что «сотнями тысяч исчисляется количество крестьян, обучающихся… обрабатывать почву, выращивать высокие урожаи, разводить домашний скот и птицу»

Георгий Зарубин, посол СССР в Лондоне, о впечатлениях от советских фотовыставок за рубежом, 1946 год: