1890-1969

Эйзенхауэр, знаменитый военачальник Второй мировой войны, попал в армию почти случайно. Никто из его предков за последние четыре века не держал в руках оружия, – все они, члены протестантской секты меноннитов, были убежденными пацифистами – осваивали Дикий Запад, пахали землю, войну же считали гнуснейшим нарушением Христовых заповедей. 20-летний Дуайт поступил в военное училище, мечтая лишь о спортивной карьере футболиста, да еще потому, что там давали образование бесплатно.

Военная служба в США не была престижным делом и не обещала ни быстрого карьерного роста, ни богатства, ни славы. В I мировую Эйзенхауэр обучал новобранцев, отправлявшихся в Европу. К 50-ти годам, работая в штабах, он дослужился только до полковника. Однако его высоко ценили за профессиональную компетентность, честность, открытость, умение ладить с людьми и организаторские способности. Человек самостоятельный и наделенный сильным чувством собственного достоинства, Айк (как называли его всю жизнь) уважал эти качества и в других. Одинаково просто и доброжелательно он обращался и с начальством, и с подчиненными, ставя интересы дела выше всякой субординации.

С начала 1942 года Эйзенхауэр в штабе армии США работает по 14 – 18 часов в сутки, планируя, просчитывая невиданную по масштабам десантную операцию во Франции. А когда через полгода встал вопрос о практической подготовке вторжения на континент, именно его, штабиста, в жизни не командовавшего в строю даже ротой, назначают на должность главнокомандующего объединенными силами западных союзников в Европе. И Рузвельт, и Черчилль, и Сталин считали Эйзенхауэра самым подходящим для этого человеком, потому что к его решениям никогда не примешивались никакие личные амбиции и вообще никакие посторонние для военного дела соображения.

Главной его заботой, как главнокомандующего, было сбережение жизней доверенных ему солдат. Все операции планировались так, чтобы свести возможные потери к минимуму, – и в Северной Африке, и в Италии, и во Франции армии союзников понесли значительно меньшие потери, чем противник. До самых последних дней войны никакие политические соображения не перевешивали для Айка этой главной заботы. Эйзенхауэр категорически отвергал все планы ускоренного продвижения союзнических войск. Пожелание Черчилля о том, чтобы «обменяться рукопожатиями с русскими как можно дальше на востоке», не заставило его рискнуть хотя бы одной «лишней» солдатской жизнью.

После войны его авторитет и способность налаживать сотрудничество еще раз оказались незаменимыми при создании единых вооруженных сил западного мира – НАТО: по единодушному пожеланию всех стран-участниц это беспрецедентное в мировой истории предприятие было поручено Эйзенхауэру.

В США генерал пользовался огромной популярностью. Стоило ему в 1952 году объявить о своем намерении участвовать в президентских выборах, как исход их ни у кого не вызвал сомнений – Эйзенхауэр (до того ни разу в жизни даже не голосовавший) стал президентом Соединенных Штатов. Избиратели не ошиблись – серьезных соперников у него не оказалось и через четыре года. Когда закончился второй президентский срок, Айку было уже 70. Впереди были еще 9 лет работы над воспоминаниями и документами военной и президентской поры, годы спокойной старости и всеобщего уважения.

Заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков во время Парада Победы на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны. Фото Евгения Халдея. Правообладатель Фотохроника ТАСС (tassphoto.com)

Заместитель Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков во время Парада Победы на Красной площади после окончания Великой Отечественной войны. Фото Евгения Халдея. Правообладатель Фотохроника ТАСС (tassphoto.com)

1896-1974

Родился в калужской деревне, в избе, вросшей от старости в землю, со стенами и крышей, заросшими травой и мохом. Крестьянский сын, сапожник, кавалерист и Георгиевский кавалер в I мировую, командир эскадрона в гражданскую (орден Красного Знамени за бои с тамбовскими крестьянами-повстанцами). После гражданской войны – кадровый строевой командир, прошедший все ступени командования и военного образования. На первых ролях в армии с 1939 года, начальник Генштаба – с декабря 1940 года, в Отечественную войну – командующий на всех решающих направлениях.

Стихия его – неожиданное и сокрушительное наступление. Разгромом противника не закончилась только одна его операция – когда он в 1941-м остановил немцев у стен Ленинграда. Потом – Московская, Сталинградская битвы, Курская дуга и – до Берлина. Когда он принимал капитуляцию немцев в их поверженной столице, ему еще не было 50-ти…

Типичный – и наиболее талантилвый – военачальник «сталинской школы», не останавливающийся ради выполнения задачи ни перед какими солдатскими жертвами.

После войны его задвинули на второстепенные должности, имя его перестало упоминаться, Ближайшие его сотрудники были казнены, а сам он жил под надзором «органов» на грани ареста и гибели. После смерти Сталина в 50-е гг. командовал первыми учениями войск в зоне наземного ядерного взрыва. Стал министром обороны, активно помог Хрущеву в борьбе за власть, но вскоре его сместили со всех постов – он был слишком популярен в армии, чтобы оставаться во главе ее при любом партийном руководстве.

Иосиф Бродский (1974):

НА СМЕРТЬ ЖУКОВА

Вижу колонны замерших внуков,

гроб на лафете, лошади круп.

Ветер сюда не доносит мне звуков

русских военных плачущих труб.

Вижу в регалии убранный труп:

в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали

стены, хоть меч был вражьих тупей,

блеском маневра о Ганнибале

напоминавший средь волжских степей.

Кончивший дни свои глухо, в опале,

как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской

в землю чужую! Что ж, горевал?

Вспомнил ли их, умирающий в штатской

белой кровати? Полный провал.

Что он ответит, встретившись в адской

области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы

больше уже не приложит в бою.

Спи! У истории русской страницы

хватит для тех, кто в пехотном строю

смело входили в чужие столицы,

но возвращались в страхе в свою.

До сих пор необыкновенно волнующий российскую аудиторию вопрос:

Какой вклад в борьбу с германским блоком в ходе II мировой войны внесли: СССР? западные союзники?

Давайте смотреть.

Красная армия в боях на советско-германском фронте уничтожила ¾ сухопутных вооруженных сил гитлеровской Германии. Если бы СССР в этой войне оставался нейтральным, и берега захваченной западной Европы защищала хотя бы половина вооруженных сил Германии, любая попытка крупномасштабной высадки западных союзников была бы обречена, и цель сокрушения нацистского блока оставалась бы недостижимой на протяжении многих лет.

Единственное, что в силах были делать Англия и США без СССР, – это блокировать нацистскую империю с моря и суши и пресекать ее попытки распространиться за пределы Европы, к источникам стратегического сырья – в Африку и в Азию (что они с успехом и делали). Огромное превосходство западных союзников над Германией в авиастроении и производстве горючего позволяло год от года наращивать масштабы разрушительных бомбардировок (как показала практика, эффективно защититься от них Германия была не в состоянии). Также в пределах возможностей США (в союзе с Китаем) было постепенное выдавливание японских войск и флота из Южной Азии и плотная блокада Японских островов. Но разгромить главные – сухопутные – силы участников противостоящего блока, войти на их территорию и уничтожить их государственные машины США и Великобритания, несмотря на все свое военно-экономическое превосходство, были не в состоянии. Вооруженная борьба на море, в воздухе и на периферийных фронтах могла продолжаться еще много лет.

Главные надежды демократических держав в такой тупиковой ситуации возлагались бы на постепенное истощение и внутреннюю деградацию противостоящих им тоталитарных режимов. Вероятно, так бы и произошло. Но на это ушли бы годы, годы и годы…

Вывод очевиден: в разгром Германии Советский Союз внес основной, решающий вклад. Этой констатацией у нас обычно и ограничиваются. Но давайте зададимся еще одним вопросом: Каков был вклад наших союзников в уничтожение основных сил вермахта Красной армией?

Статистические материалы предыдущей главы дают возможность на него ответить:

— помощи западных союзников хватило на то, чтобы действующую советскую армию (примерно 10 млн. чел.) одеть, обуть и кормить в течение всей войны, насытить ее средствами связи и автотранспортом; каждый третий солдат, танк, самолет, артиллерийское орудие противника были уничтожены советскими воинами американской взрывчаткой и порохом; оружие, которым провоевала всю войну Красная Армия, не могло быть произведено советской военной промышленностью без тех незаменимых стратегических материалов, которые поступали от стран-союзниц (собственные их источники были потеряны для советской экономики в 1941 году).

Может быть, вам пригодятся некоторые подробности о союзных поставках. Было завезено 1,5 млн. км телефонного провода, 4 тыс. т колючей проволоки (ее хватило бы протянуть от Волги до Эльбы), 1825 паровозов, более 11 тыс. вагонов и 700 тыс. т рельсов и железнодорожного оборудования, тушенки – 250 тыс. т, сахара – 700 тыс. т, жиров – 300 тыс. т (половина общей потребности СССР), 40 тыс. т семян 30-ти различных сортов, кроме готовых 15 млн. пар сапог еще 50 тыс. т кожи и большое количество валенок, танков – 7 тыс., взрывчатки – 344 тыс. т, 2 млн. т горючего и смазочных масел, 2,5 млн. т броневой стали, меди и бронзы – 400 тыс. т, алюминия – 250 тыс. т

США оказали помощь во время войны 44 странам. Большую долю помощи, чем Советский Союз, получила только Англия.

Таким образом, успехи советской армии на фронтах Великой Отечественной войны были общими успехами всей антигитлеровской коалиции. Это лишь подтверждает ту общепризнанную оценку (постоянно у нас забываемую, как бы «проглатываемую») Великой Отечественной войны, как составной и неотъемлемой части Второй мировой.

Под впечатлением непрерывных и постоянно наращиваемых успехов Красной Армии в последние полтора года войны, когда советские войска вошли в Восточную Европу, прорвались в саму Германию, невольно возникает предположение, что на этом этапе мы бы уж точно справились с противником самостоятельно (и – в подсознании – высадка западных союзников чуть ли не помешала советским войскам дойти, как минимум, до французской границы: «чужими руками жар загребли»). И с этим – победоносным – этапом Великой Отечественной стоит разобраться подробнее.

Именно к 1944 году наступил перелом в борьбе на морских коммуникациях, англичанам и американцам удалось расчистить «большую дорогу» через Атлантику, и именно с этого времени американская помощь англичанам и англо-американская помощь СССР достигает наибольших масштабов.

У нас принято несколько пренебрежительно оценивать англо-американскую «победу в пустыне» в Северной Африке и ее влияние на общие дела антигитлеровской коалиции. Действительно, масштаб боев на этом участке мировой войны был значительно меньшим, чем на ее Восточном фронте. Но при этом не будем забывать, что отражение итало-германского стратегического наступления и захват Северной Африки оказал самое прямое влияние на боеспособность Красной армии. Поток американской помощи резко возрос за счет того, что открылся кратчайший путь с восточного побережья США через Средиземное море и Суэцкий канал к Персидскому заливу – теперь переход транспортных судов стал занимать 48 суток (раньше, через мыс Доброй Надежды, рейс длился 75 суток).

По суше путь грузов для СССР через Иран был проложен в кратчайший срок английскими, американскими, австралийскими, канадскими, индийскими инженерами и рабочими. На этом пути они построили порты, железную и автомобильную дорогу (там, где раньше могли проходить только верблюжьи караваны), они оборудовали этот путь автозаправками и авторемонтными мастерскими, построили здесь 4 завода по сборке грузовиков и самолетов.

Германская военная экономика работала преимущественно на Восточный фронт, восполняя понесенные там потери. Со второй половины 1943 года западные союзники достигли полного превосходства в воздухе и довели интенсивность бомбардировок германских стратегических объектов до максимума. Военная промышленность Германии оказалась на грани катастрофы. Дневники и воспоминания обитателей германских городов об англо-американских бомбардировках 1943–1945 годов рисуют картины кромешного ада. Этот ад, непрерывно нарастая, длился день за днем, месяц за месяцем, год за годом (днем бомбят американцы, ночью – англичане, днем – американцы, ночью – англичане, днем…).

Обратите внимание на оценку специалиста, министра военной промышленности Рейха, результатов англо-американских бомбардировок:

«День 12 мая (1944) я не забуду никогда, потому что в этот день война с точки зрения техники была проиграна. До этого момента производство военной техники примерно покрывало, несмотря на существенные потери, потребности вермахта. С налетом же в тот день 935 дневных бомбардировщиков 8-го американского воздушного флота на целый ряд предприятий по производству горючего в Центре и на Востоке Германии началась новая эпоха войны в воздухе. Она предвещала конец немецкой промышленности вооружений… 22 июня были уничтожены мощности для производства 9/10 авиационного бензина…».

Это совершенно правильно – в боях с Красной армией вермахт понес невосполнимые потери. Но будем справедливы – и наши западные союзники (еще до высадки в Нормандии) нанесли Германии невосполнимый урон, подорвавший ее возможности сопротивляться наступлению армий коалиции и с запада, и с востока.

Вечная слава советским летчикам, ценой огромных потерь сумевшим завоевать господство в воздухе и, наконец-то, надежно прикрывшим наши наземные войска. Но будем справедливы – наши западные союзники уничтожили 70% германской авиации и разрушили 90% мощностей по производству авиационного топлива для люфтваффе, одновременно обеспечив горючим половину боевых вылетов советской авиации.

Да, англо-американские бомбардировки немецких городов можно по их страшным последствиям называть варварскими, но тогда они расчищали путь наступающим армиям западных союзников и Красной армии, путь к общей победе. Да, можно все послевоенные десятилетия осуждать безжалостное разрушение прекрасного Дрездена, но тогда он рассматривался, как важнейший транспортный узел, и бомбежки эти были предприняты по прямому заказу советского командования для предотвращения переброски полумиллиона немецких солдат с Западного на Восточный фронт…

Можно, конечно, по-человечески понять распространенную обиду: столько мы крови и пота пролили, столько людей положили, а тут вдруг в победителях оказываются еще и те, кто и десятой доли тех жертв не принес на алтарь победы («они ж на нашей крови в победители вылезли!»)! Но будем справедливы – хоть через столько десятилетий. А ответственных за океан нашей крови в той войне лучше искать все-таки не за Ла-Маншем и Атлантикой, а чуточку поближе, по-восточней…

Приведенные выше соображения касаются вклада западных союзников в победу СССР в Великой Отечественной войне. Были у них в Мировой войне и кое-какие другие заслуги.

Так, например, они вполне самостоятельно уничтожили практически весь флот «держав оси», сломили бешеное сопротивление японской армии в бассейне Тихого океана, разгромили итало-германский поход к источникам стратегического сырья в Азию и Африку, подготовили и осуществили крупнейшие в военной истории высадки в Италии, северной и южной Франции и, полностью выполнив свою часть операций по разгрому вермахта, встретились в центре Германии с союзной Красной Армией.

Соединенные Штаты Америки еще до вступления в войну объявили себя «арсеналом демократии» и в течение всей войны выполняли эту миссию. Убедиться в этом можно, внимательно рассмотрев следующую таблицу. В ней приводятся объемы произведенной военной продукции по годам в сопоставимом выражении (в млрд. долл. в ценах 1944 года):

| 1939 | 1940 | 1941 | 1943 | |

Япония |

? | 1 | 2 | 4,5 |

| Германия | 3,4 | 6 | 6 | 13,8 |

| Англия | 1 | 3,5 | 6,5 | 11,1 |

| США | 0,6 | 1,5 | 4,5 | 37,5 |

Что касается Англии, то, помимо всего вышеперечисленного, особую роль в стратегическом раскладе той войны сыграла ее «упертая» позиция 1940 года. Британские острова были единственным оборудованным плацдармом у берегов континента для высадки стратегического десанта:

«Здесь проходит первая линия нашей обороны. Если англичане дойдут до того, что будут вести только партизанские действия против нацистских оккупантов, то американцам потребуется поколение, чтобы хотя бы создать плацдарм в Европе» (шеф внешней разведки США Уильям Донован)

Какие военные причины определили срок высадки войск западных союзников во Франции и открытия ими «второго фронта» в Европе?

С самого начала необходимо сказать, что все члены антигитлеровской коалиции понимали под «вторым фронтом». Это должна была быть высадка в Европе крупного контингента войск в том районе, из которого они могли непосредственно угрожать территории Германии и против которого гитлеровское командование вынуждено бы было бросить не менее 40 дивизий.

Вопрос о сроках открытия «второго фронта» вызывал наибольшее напряжение во взаимоотношениях СССР с западными союзниками в период войны. Нехорошие чувства по поводу «запоздавшей» англо-американской высадки сохранились и у послевоенных поколений советских, а сейчас и российских людей.

Мы полагаем, что сначала нужно задать себе пару не слишком сложных вопросов:

Был ли Англии и США невыгоден скорейший разгром Рейха непосредственно на его территории именно их войсками в то время, когда основные силы Германии надежно увязли далеко на востоке?

Не упустили ли западные державы своих стратегических выгод, высадившись на континенте лишь в 1944 году, что позволило СССР после войны поставить под свой контроль почти всю Восточную Европу?

Вопросы, действительно, простые, вопросы по-существу, и на них необходимо ответить совершенно определенно в самом начале анализа проблемы «второго фронта», – после чего приступать к моделированию возможных ситуаций.

Вопрос об открытии «второго фронта» был поднят Сталиным еще в сентябре 1941 года, когда он добивался от Черчилля высадки английских дивизий на побережье северной Франции уже осенью того же года. В советской исторической литературе существовало мнение, что Англия была вполне способна на подобный десант, а не произошло этого по причине нехватки у Черчилля… должной решительности.

Здесь предоставляется удобная возможность научиться не делать выводов и не высказывать оценок, не имея для этого достаточной информации. Давайте зададимся вопросом:

Что неплохо было бы знать, чтобы можно было более или менее объективно судить о той ситуации, чтобы оценить предложение Сталина? отказ Черчилля? – данные о соотношении сил, конечно.

Соотношение же военных сил на западе Европы осенью 1941 года было таково: Германия располагала 214 дивизиями, 153 из которых были задействованы на Восточном фронте; на Британских островах в распоряжении английского правительства было 30 сухопутных дивизий (не считая сил полугражданского ополчения). Думаем, что после получения этой информации никакой дискуссии у нас не выйдет. Тут все очевидно – Сталин предложил Англии самоубийство с непредсказуемыми для хода мировой войны последствиями.

Высадка союзных войск в Нормандии в июне 1944 года, безусловно, оказалась запоздавшей и с точки зрения помощи СССР в критические моменты борьбы на советско-германском фронте, и с точки зрения обеспечения послевоенных интересов Запада в Европе. Но с позиций чисто военных эта операция была прекрасно подготовлена, организована и проведена с минимальными потерями.

Какие силы требовались западным державам для того, чтобы успешно провести эту десантную операцию и быть в состоянии в дальнейшем повести успешное наступление на Германию?

Практика показала, что успех высадки обеспечило сосредоточение на Британских островах трехмиллионной группировки войск, обеспеченной необходимой техникой, горючим, продовольствием и всем прочим. Большая часть войсковых частей и вооружений была переброшена через океан. Постоянно пополняясь, эта группировка пробивалась к центру Германии около десяти месяцев.

В военном плане, следовательно, сроки высадки зависели в первую очередь от возможности переправить через Атлантику это огромное количество людей, оружия, горючего, продовольствия и т. д., и т. д.

Для ответа на вопрос — Какие обстоятельства мешали сосредоточению стратегического десанта на Британских островах? Какая информация нам понадобится для определения возможностей открытия союзниками полноценного «второго фронта»? – необходимы сведения о борьбе с немецким флотом на атлантических коммуникациях.

С самого начала, еще до всякой антигитлеровской коалиции, оставшись с глазу на глаз с Рейхом, англичане принялись разрушать гитлеровскую стратегию войны на море. Полагая, что Штатам просто некуда будет деваться от полномасштабной помощи Британии и стремясь обеспечить надежную связь со своими заморскими владениями, британский флот начал охоту за тремя самыми мощными надводными германскими кораблями, которые должны были разорвать Империю — за «карманными ликорами». Один из них был заблокирован в Южной Америке и затопил сам себя, другой был потоплен в бою у берегов Франции, третьего загнали в норвежский фьорд, из которого он не смел всю войну и носа высунуть. Но расправиться подобным образом со множеством подводных лодок было невозможно — они-то и образовали плотный заслон на атлантических коммуникациях.

В 1942 году немецкие субмарины потопили в Атлантике более тысячи кораблей союзников общим водоизмещением 5,5 млн. т; американцы и англичане сумели за тот же год построить новых судов общим водоизмещением 4,5 млн. т (баланс: минус 1 млн. т); на место 66 потопленных в этом году субмарин Германия ввела в строй 238 новых. Неизбежные потери при переброске такого количества войск и снаряжения в такой ситуации могли быть равнозначны потерям при проигрыше крупного, стратегического сражения.

В течение 1943 года было потоплено уже 245 субмарин противника, а то, что осталось от германского подводного флота, гитлеровское командование вынуждено было вообще убрать с «большой атлантической дороги». Для достижения такого результата Соединенным Штатам понадобилось организовать и за невероятно короткий срок выполнить грандиозную программу строительства боевого и транспортного флота (причем, для одновременной борьбы сразу на двух океанах). После победы в «битве за Атлантику» переброска войск на Британские острова развернулась незамедлительно и в максимальном объеме.

Совершенно понятно желание советского военного руководства, всего сражающегося народа в 1942 и 1943 годах оттянуть часть вражеских сил от Восточного фронта на запад. Но можно ли интерпретировать открытие «второго фронта» только в 1944 году как намеренную затяжку, как отказ в помощи союзнику?..

Чем можно объяснить такое соотношение жертв, понесенных различными странами в ходе II мировой войны?

При анализе потерь СССР во II Мировой войне следует учитывать, что статистика народонаселения (как и любая другая) составлялась не столько для того, чтобы выявить истинную картину, сколько для подтверждения априорных утверждений руководства. Например, в 1946 году Сталин объявил, что общие потери СССР составили… 7 млн человек. Так что, демографам приходится реконструировать тогдашнюю реальность по множеству косвенных данных.

Официальной цифрой боевых потерь советской армии считается 8 млн. 668 тыс. чел. Будем пользоваться этой цифрой. Однако, обращаем внимание, что в годы войны поименно было учтено не более трети погибших. Это заставляет сильно (очень сильно) подозревать, что число потерь было весьма существенно занижено уже на этапе их первичного учета. Некоторым ориентиром может служить анализ результатов переписи населения СССР 1959 года, которая выявила в половозрастной структуре населения «нехватку» 15-20 млн. мужчин возрастов, подлежавших призыву в армию в период Великой Отечественной войны. Вряд ли сейчас можно подсчитать и количество тыловых жертв – умерших голодной смертью или от болезней на фоне крайнего истощения по всей стране. Практически невозможно установить и количество заключенных ГУЛАГа, умерших в годы войны по причинам, связанным с военными тяготами (есть основания считать, что их просто «подверстали» к количеству потерь среди гражданского населения).

Такой же плотный туман стоит и над проблемой человеческих жертв, понесенных Китаем, – более или менее надежной можно считать лишь официальную информацию о потерях гоминьдановской армии Чан Кайши. Остальные цифры носят сугубо оценочный характер (примерно той же степени приближения к реальности, как и в отношении потерь СССР).

Посмотрим внимательно на статистические данные, приведенные в самом конце Главы.

Сразу стоит сказать, что «удельный вес» жертв (относительно к общему количеству довоенного населения) наиболее велик оказался в Польше. Обращает на себя внимание соотношение боевых потерь польских воинских частей – 123 тыс. и жертв среди гражданского населения – 5 млн. 800 тыс. чел. Дело здесь не только в том, что нацисты целенаправленно истребляли здесь многочисленные общины евреев, но и в особо жестоком отношении их к славянскому населению. Дело еще в том, что в Польше все годы войны велась активная партизанская война против оккупантов, на которую гитлеровцы отвечали массовыми «акциями возмездия» против мирных жителей вне зависимости от их национальной принадлежности.

С очень большим (относительно численности населения) количеством жертв вышла из войны Югославия. Причина та же, что и в Польше – широкая партизанская война и массовые репрессии оккупантов. Но здесь была еще одна причина особо крупных жертв: борьба различных народов, населявших Югославию, сопровождалась их жестокими вооруженными столкновениями между собой (в особенности, сербско-хорватскими).

Что касается английских потерь, то можно отметить, что под бомбами и ракетами противника погибло более 90 тыс. жителей Британских островов.

В числе японских двухмиллионных потерь около 700 тыс. – мирные жители, погибшие под американскими бомбежками (в их числе 200 тыс. – от двух атомных взрывов).

Отметим и довольно большое число потерь Венгрии (200 тыс. – боевые армейские, 290 тыс. – гражданские), — венгерская армия (в отличие от болгарской и румынской) активно и упорно обороняла территорию своей страны от советских, югославских и болгарских войск.

Поражает сравнительно очень небольшое количество потерь американской армии (сравнительно с достигнутыми военными результатами). Поражает эта цифра и в сравнении с ужасающими человеческими потерями Красной армии в боях на всех этапах войны – как во времена неудач, так и в период победоносных наступлений. Здесь – нелегкий вопрос, от которого никуда не уйти…

Давайте перестанем «успокаивать» себя тем, что на Восточном фронте немцы сражались более ожесточенно, чем на западе. Может, оно и так – особенно при обороне собственной территории. Судя по всему, у них были к этому самые серьезные основания…

Есть темы, требующие к себе отношения осторожного и размышления неспешного.

Например, вот эта, которую можно назвать «Маршал и солдат».

Перед вами два отрывка – из книги воспоминаний маршала Г.К. Жукова «Воспоминания и размышления» и из романа Виктора Астафьева «Прокляты и убиты». Обратите внимание на то, что оба автора и участника тех событий рассказывают об одном и том же эпизоде – форсировании Днепра «сходу» частями Красной армии осенью 1943 года.

Эти материалы дают возможность подумать о том, почему фигура Жукова у людей военного поколения вызывает (вызывала…) такие острые и совершенно противоположные эмоции – от сакрального восторга до едва сдерживаемой ненависти. Почувствуйте, каково это – быть полководцем и солдатом в такой невиданно кровавой и жестокой войне, какой была Великая Отечественная. Не пропустите и пронзительное стихотворение Иосифа Бродского на смерть Жукова.

Или вот эта — «Заговор против Гитлера».

В этой теме главное – понять и оценить мотивы действий заговорщиков, которые потребовали от них гораздо большего мужества и жертвенности, чем то было на фронте. Наиболее показательны в этом отношении фрагменты записок генерала фон Трескова:

«Покушение должно быть совершено, чего бы то ни стоило. Если же оно не удастся, все равно надо действовать.., ибо теперь речь идет не о практической цели, а о том, что немецкое движение Сопротивления перед лицом всего мира и истории отважилось бросить решающий жребий… Все остальное в сравнении с этим безразлично»;

«Если однажды Бог сказал, что пощадит Содом, если в нем найдется хоть десять праведников, то я надеюсь, что благодаря нам Господь не уничтожит Германию».

Есть в Библии эпизод (Бытие, гл. 18), который стоял перед мысленным взором генерала, решившегося на убийство своего верховного главнокомандующего. Ведь этот ветхозаветный образ жил и в русском народе: «Не стоит село без праведника».

«Человек и смерть»

Здесь – три предсмертных послания. Обратите внимание на то, что они очень разные, что люди, написавшие их, наверняка не могли быть единомышленниками. Но это не тот случай, когда можно с ними полемизировать, поддерживать их или им возражать, – последние их слова оплачены слишком дорогой ценой. Все эти строчки были написаны людьми, попавшими в руки врагов, испытавшими нечеловеческую боль, нестерпимые унижения, муки бессильного отчаяния. И вот они – на самом краю, перед уходом в смертную тьму… На клочке бумаги, на стене тюремной камеры каждый из них пишет последнюю свою мысль в этом мире – для нас.

И мы, более или менее благополучное поколение следующего века, вглядываемся в эти строчки, примеряем их на себя, пытаемся представить, что написали бы мы, окажись на их месте тогда… сейчас…

По-человечески понятны и сегодня чувства первого узника, последние часы жизни посвящающего своей семье, близким, просящего у них прощения, дающего последние наставления. Боимся, что страсть второго приговоренного нам останется непонятной: они знают, что «ЭССР» уже нет и в помине, а лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь» давно «вышел из моды». Вот, разве что, его угроза своим мучителям «Смерть за смерть» остается в употреблении и в наши жесткие времена.

Тем больший нравственный шок должен вызвать клочок оберточной бумаги, зарытый в углу барака в страшном концлагере Дахау. Эту обращенную к Создателю молитву нашли после войны, ее напечатала немецкая газета. Написал ее, вероятно, еврей, узнавший, что завтра он – после стольких лет торжествующего зверства, мучений, издевательств – пойдет в печь.

Если честно: когда мы, авторы Курса, учителя, увидим, что кто-то из наших учеников — не понял, нет, — но хотя бы замер на миг, пораженный словами этого человека — мы простим ему любые пробелы в освоении «учебного материала».

***

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,

Как шли бесконечные, злые дожди,

Как кринки несли нам усталые женщины,

Прижав, как детей, от дождя их к груди,

Как слезы они вытирали украдкою,

Как вслед нам шептали:- Господь вас спаси!-

И снова себя называли солдатками,

Как встарь повелось на великой Руси.

Слезами измеренный чаще, чем верстами,

Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:

Деревни, деревни, деревни с погостами,

Как будто на них вся Россия сошлась,

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в бога не верящих внуков своих.

Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —

Не дом городской, где я празднично жил,

А эти проселки, что дедами пройдены,

С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою

Дорожной тоской от села до села,

Со вдовьей слезою и с песнею женскою

Впервые война на проселках свела.

Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,

По мертвому плачущий девичий крик,

Седая старуха в салопчике плисовом,

Весь в белом, как на смерть одетый, старик.

Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?

Но, горе поняв своим бабьим чутьем,

Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые,

Покуда идите, мы вас подождем.

«Мы вас подождем!»- говорили нам пажити.

«Мы вас подождем!»- говорили леса.

Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,

Что следом за мной их идут голоса.

По русским обычаям, только пожарища

На русской земле раскидав позади,

На наших глазах умирали товарищи,

По-русски рубаху рванув на груди.

Нас пули с тобою пока еще милуют.

Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,

Я все-таки горд был за самую милую,

За горькую землю, где я родился,

За то, что на ней умереть мне завещано,

Что русская мать нас на свет родила,

Что, в бой провожая нас, русская женщина

По-русски три раза меня обняла.

***

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,

Не желай добра

Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.

Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,

Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,

Выпьют горькое вино

На помин души…

Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.

Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: — Повезло.

Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня

Ожиданием своим

Ты спасла меня.

Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,-

Просто ты умела ждать,

Как никто другой.

ХОЗЯЙКА ДОМА

Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой,

К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,

Как в дни войны, придут слуга покорный твой

И все его друзья, кто будет жив к той ночи.

Хочу, чтоб ты и в эту ночь была

Опять той женщиной, вокруг которой

Мы изредка сходились у стола

Перед окном с бумажной синей шторой.

Басы зениток за окном слышны,

А радиола старый вальс играет,

И все в тебя немножко влюблены,

И половина завтра уезжает.

Уже шинель в руках, уж третий час,

И вдруг опять стихи тебе читают,

И одного из бывших в прошлый раз

С мужской ворчливой скорбью вспоминают.

Нет, я не ревновал в те вечера,

Лишь ты могла разгладить их морщины.

Так краток вечер, и — пора! Пора!-

Трубят внизу военные машины.

С тобой наш молчаливый уговор —

Я выходил, как равный, в непогоду,

Пересекал со всеми зимний двор

И возвращался после их ухода.

И даже пусть догадливы друзья —

Так было лучше, это б нам мешало.

Ты в эти вечера была ничья.

Как ты права — что прав меня лишала!

Не мне судить, плоха ли, хороша,

Но в эти дни лишений и разлуки

В тебе жила та женская душа,

Тот нежный голос, те девичьи руки,

Которых так недоставало им,

Когда они под утро уезжали

Под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым.

Им девушки платками не махали,

И трубы им не пели, и жена

Далеко где-то ничего не знала.

А утром неотступная война

Их вновь в свои объятья принимала.

В последний час перед отъездом ты

Для них вдруг становилась всем на свете,

Ты и не знала страшной высоты,

Куда взлетала ты в минуты эти.

Быть может, не любимая совсем,

Лишь для меня красавица и чудо,

Перед отъездом ты была им тем,

За что мужчины примут смерть повсюду,-

Сияньем женским, девочкой, женой,

Невестой — всем, что уступить не в силах,

Мы умираем, заслонив собой

Вас, женщин, вас, беспомощных и милых.

Знакомый с детства простенький мотив,

Улыбка женщины — как много и как мало…

Как ты была права, что, проводив,

При всех мне только руку пожимала.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Но вот наступит мир, и вдруг к тебе домой,

К двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча,

Как в дни войны, придут слуга покорный твой

И все его друзья, кто будет жив к той ночи.

Они придут еще в шинелях и ремнях

И долго будут их снимать в передней —

Еще вчера война, еще всего на днях

Был ими похоронен тот, последний,

О ком ты спросишь,- что ж он не пришел?-

И сразу оборвутся разговоры,

И все заметят, как широк им стол,

И станут про себя считать приборы.

А ты, с тоской перехватив их взгляд,

За лишние приборы в оправданье,

Шепнешь: «Я думала, что кто-то из ребят

Издалека приедет с опозданьем…»

Но мы не станем спорить, мы смолчим,

Что все, кто жив, пришли, а те, что опоздали,

Так далеко уехали, что им

На эту землю уж поспеть едва ли.

Ну что же, сядем. Сколько нас всего?

Два, три, четыре… Стулья ближе сдвинем,

За тех, кто опоздал на торжество,

С хозяйкой дома первый тост поднимем.

Но если опоздать случится мне

И ты, меня коря за опозданье,

Услышишь вдруг, как кто-то в тишине

Шепнет, что бесполезно ожиданье,-

Не отменяй с друзьями торжество.

Что из того, что я тебе всех ближе,

Что из того, что я любил, что из того,

Что глаз твоих я больше не увижу?

Мы собирались здесь, как равные, потом

Вдвоем — ты только мне была дана судьбою,

Но здесь, за этим дружеским столом,

Мы были все равны перед тобою.

Потом ты можешь помнить обо мне,

Потом ты можешь плакать, если надо,

И, встав к окну в холодной простыне,

Просить у одиночества пощады.

Но здесь не смей слезами и тоской

По мне по одному лишать последней чести

Всех тех, кто вместе уезжал со мной

И кто со мною не вернулся вместе.

Поставь же нам стаканы заодно

Со всеми! Мы еще придем нежданно.

Пусть кто-нибудь живой нальет вино

Нам в наши молчаливые стаканы.

Еще вы трезвы. Не пришла пора

Нам приходить, но мы уже в дороге,

Уж била полночь… Пейте ж до утра!

Мы будем ждать рассвета на пороге,

Кто лгал, что я на праздник не пришел?

Мы здесь уже. Когда все будут пьяны,

Бесшумно к вам подсядем мы за стол

И сдвинем за живых бесшумные стаканы.

СССР во Второй мировой войне

1943 год

Ленинградская блокада. В те же дни, когда советские войска приступили к ликвидации окруженной сталинградской группировки, началась и операция по прорыву блокады Ленинграда. Откладывать ее было уже невозможно – город умирал.

При первых же немецких бомбардировках сгорели большие склады, в которых хранились городские запасы продовольствия. Когда кольцо вражеского окружения сомкнулось, были перерезаны практически все пути снабжения Ленинграда продовольствием, топливом, электроэнергией. Зимой удалось наладить автомобильную «дорогу жизни» по льду Ладожского озера, но ее пропускная способность была недостаточной для такого большого города и обороняющих его дивизий.

В домах не было тепла, света, не работал водопровод и канализация, дневной паек доходил до 125 граммов хлеба пополам с опилками, жмыхом и другими «заменителями». Самое страшное началось зимой – голодные люди десятками тысяч умирали в своих промороженных квартирах, другие падали от истощения на улицах, и у прохожих часто не было сил, чтобы помочь им подняться, – упавших заносило снегом, и с наступлением весны их разлагающиеся трупы грозили выжившим массовыми эпидемиями. И все это происходило под грохот методичных артобстрелов городских кварталов немецкими крупнокалиберными орудиями, под непрекращающимися налетами вражеских бомбардировщиков.

Блокадная жизнь за гранью человеческих возможностей в каждом обнажала его действительную сущность – здесь было и мужество обреченных, и смертное самопожертвование, и жестокость звериного инстинкта самосохранения. На земле судить об этом может только тот, кто сам прошел через такое.

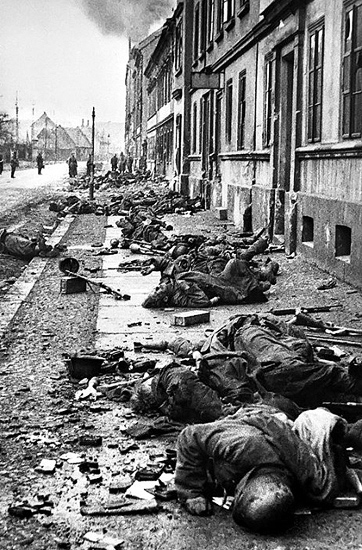

Мучительной смертью от голода, холода и болезней в результате 900-дневной блокады умерло около миллиона ленинградцев. ФОТО

В январе 1943 года за неделю кровопролитных боев советские дивизии сумели буквально «прогрызть» узкий (шириной 8 – 11 км) коридор вдоль южного берега Ладожского озера. По проложенному здесь рельсовому пути в Ленинград пошла помощь с «большой земли». Положение в городе несколько улучшилось, но до полного снятия блокады было еще далеко.

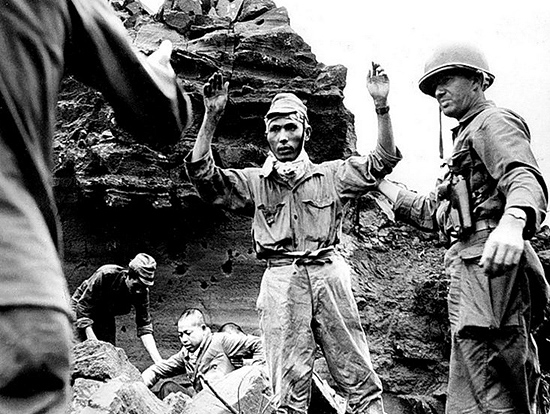

Первые капитуляции. Сражение на Волге стало началом перелома в войне. Понял это и Гитлер – в тот день, когда его солдаты вылезли из сталинградских подвалов с поднятыми руками, он сказал своим генералам: «Возможность окончания войны на Востоке посредством наступления более не существует. Это мы должны ясно представлять себе». Итальянский диктатор Муссолини уговаривал своего германского союзника «закрыть русскую главу» этой войны, заключив со Сталиным сепаратный мир любой ценой – «Россию никогда не удастся разбить». Другие же союзники Германии (Румыния, Венгрия) начали искать контактов с англичанами и американцами, прощупывая почву для заключения сепаратного мира с западными демократиями. Но Гитлер жестко пресек эти «шатания» в своем лагере – его противники договорились воевать до полной и окончательной победы, так что у германского фюрера не оставалось другого выбора, как бороться до конца.

В мае у Гитлера и Муссолини появился еще один повод для траура – прижатые к тунисскому побережью 300 тысяч немцев и итальянцев из Африканского корпуса капитулировали и под охраной английских и американских солдат пошли в лагеря для военнопленных.

«Курская дуга». После Сталинграда зимнее наступление Красной армии успешно продолжалось – противника преследовали на протяжении 600 – 700 км, пока в начале весны фронт не оказался примерно в тех районах, где он проходил год назад. Здесь германское командование сумело ответить неожиданным сильным контрударом, вновь вернуть себе Харьков и Белгород, но перехватить боевую инициативу ему так не удалось. Обе армии встали в оборону, пережидая весеннюю распутицу и готовясь к летним сражениям.

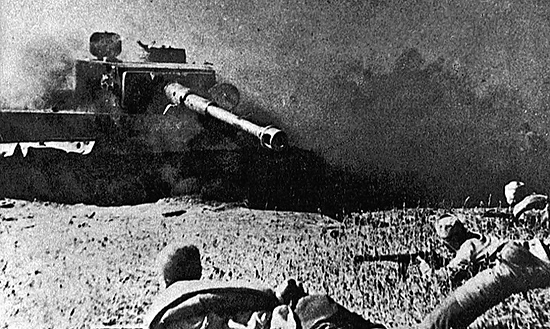

Соотношение сил на Восточном фронте из месяца в месяц менялось в пользу СССР. Поэтому для Германии переход к стратегической обороне не сулил в будущем ничего хорошего – уравнять шансы могло только крупное успешное сражение. Благоприятную возможность для него гитлеровское командование вновь увидело на юге – там, где советский фронт в районе Курска большой «дугой» вклинивался в немецкую оборону. Было решено провести здесь классическую операцию на окружение, «срезав» курский выступ двумя сходящимися танковыми ударами. К северному и южному флангам курской «дуги» начали скрытно подтягиваться войска из глубины и с других участков обороны. К лету здесь было сосредоточено около 3/4 немецких танковых дивизий.

Советской разведке на этот раз удалось точно и вовремя выяснить намерения противника, и перед Ставкой встал вопрос о выборе ответной стратегии. В отличие от прошлого года, у Красной армии было достаточно сил для срыва немецкого наступления упреждающим ударом, но добиться перелома в боевых действиях таким способом было трудно.

И советское командование приняло расчетливое и хладнокровное решение – немецкое наступление не предотвращать, а противопоставить ему прочную, заранее продуманную и подготовленную оборону превосходящих сил советской группировки. Замысел операции состоял в том, чтобы в обороне, с удобных позиций выбить как можно больше немецких танков и сопровождающую их пехоту, а затем встречным ударом свежих сил из глубины обороны разгромить наступающие части противника и развивать свое наступление дальше, уже не имея перед собой сплошной линии германской обороны.

В курский выступ были введены крупные силы, которые на направлении будущих немецких ударов отрыли до 10 тысяч км окопов, оборудовали тысячи огневых точек и артиллерийских позиций, заранее пристреляли местность, заложили около миллиона мин.

Когда 5 июля два германских «клина» пошли в наступление, они сумели ценой больших потерь прорвать лишь первую линию советской обороны. Когда же через неделю наступил критический момент борьбы на второй линии, в контратаку были брошены ждавшие своего часа резервные советские дивизии. ФОТО

Так и не сумев добиться целей наступления, гитлеровское командование начало отводить свои обескровленные части, но закрепиться в обороне им не удалось – советские войска прорвали их боевые порядки и, освобождая южнороссийские и украинские города, устремились к Днепру.

Битва за Днепр. Широкую реку предстояло брать штурмом, как крепость, форсируя ее с низких заливных лугов против высоких и укрепленных противником круч правого берега Днепра. Гитлер назвал днепровские укрепления «Восточным валом» и надеялся на этом рубеже создать прочную стратегическую оборону: «Скорее Днепр потечет обратно, нежели русские преодолеют его».

Советское командование поставило задачу форсировать Днепр сходу сразу во многих местах. Здесь снова все решило мужество и самоотверженность солдат. В конце сентября «Восточный вал» рухнул – на захваченных правобережных плацдармах накапливались войска, сюда переправлялась тяжелая техника. В начале ноября был освобожден Киев. ФОТО

Победа в Атлантике. Усилия США и Англии по укреплению своих флотов не пропали даром – союзнические караваны удалось прикрыть так плотно, что немецкие подлодки и близко не могли подойти к охраняемым колоннам грузовых судов. Это была борьба не только моряков, но и ученых: масса поставленных немцами магнитных мин не смогла помешать нормальному судоходству, когда изобрели способы размагничивать корпуса кораблей; новейшие приборы на судах и самолетах обнаруживали противника раньше, чем он успевал увидеть свои цели. Попытки нацистских субмарин прорываться к транспортным караванам кончались для них плачевно – в 1943 году союзники потопили около 250 немецких подлодок (больше, чем за все предыдущие годы войны вместе взятые).

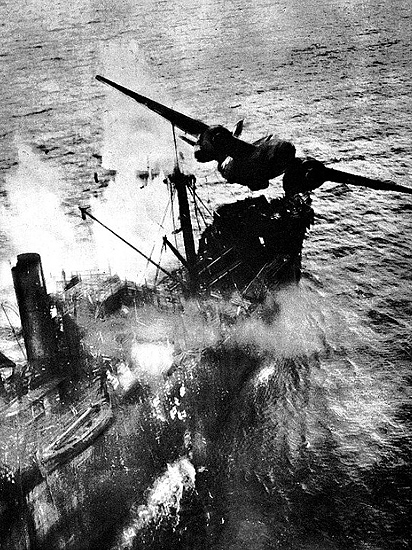

Гитлер признал свое поражение в борьбе на коммуникациях, отдав приказ вывести подводный флот из Северной Атлантики. Для миллионов американских и канадских солдат дорога в Европу была открыта. ФОТО

Поражение фашизма в Италии. После того, как западные союзники овладели Северной Африкой, англо-американский десант мог высадиться в любом месте южной Европы. Укрепляя южные рубежи империи, гитлеровцы ввели свои войска в еще неоккупированные районы Франции. Но овладеть французским военным флотом им не удалось – при подходе немцев французские моряки затопили свои корабли.

Британская разведка искусно подбросила немцам документы о подготовке вторжения в Грецию, а когда гитлеровцы стали укрепляться именно там, английские и американские дивизии высадились на Сицилии (июль). Сопротивление им оказали только немногочисленные немецкие части, итальянцы же (в том числе и военные) встретили союзников как своих освободителей. ФОТО

После сицилийской операции стало ясно, что итальянская армия против союзников воевать не будет. Фашистский режим обанкротился.

На бурном заседании Большого фашистского совета Муссолини было выражено недоверие. На другой день король объявил бывшему диктатору о его отставке с поста премьер-министра; при выходе из королевского дворца Муссолини арестовали и отправили подальше от Рима – в укромное местечко в горах на севере страны.

Новое итальянское правительство распустило фашистскую партию и начало тайные переговоры с западными союзниками. В день высадки английских и американских войск на Аппенинский полуостров было объявлено о заключении перемирия. Италия вышла из войны. ФОТО

В Германии такой поворот событий предвидели, к нему готовились: немецкие «коммандос» выкрали Муссолини из-под ареста. Дивизии вермахта оккупировали Северную и Центральную Италию, где была провозглашена новая «республика» со старым диктатором – Бенито Муссолини. Королевское правительство, бежавшее из Рима к западным союзникам, объявило Германии войну. На территориях, занятых немцами, развернулась активная партизанская борьба.

Все надеялись на скорое наступление союзников, но их командование удовлетворилось тем, что в преддверии стратегической высадки во Франции сумело связать на Аппенинах более 20 немецких дивизий, и не торопилось с дальнейшим продвижением.

Тегеранская конференция. Итальянская операция не рассматривалась союзниками в качестве полноценного второго фронта в Европе потому, что пробиться на территорию Германии через альпийские перевалы для англо-американских войск было нереально. Заставить Германию по-настоящему воевать на два фронта, разрывая свои силы между ними, можно было только высадив крупные силы на равнины северной Франции. Этот вопрос стал главным на первой личной встрече «большой тройки» (Сталина, Рузвельта и Черчилля) в столице оккупированного Ирана – Тегеране (ноябрь – декабрь 1944 года).

До победы над гитлеровской Германией было еще далеко, но вступление в ближайшем будущем Красной армии в Европу не вызывало сомнений. Западные политики начинали уже задумываться, к каким это может привести последствиям. Весной 1943 года было объявлено об официальном роспуске Коминтерна, но означал ли это отказ СССР от распространения коммунизма в мире, еще предстояло узнать [Коминтерновские органы управления коммунистическим движением были на самом деле не распущены, а «спрятаны» среди отделов и институтов ЦК ВКП(б)].

Черчилль в Тегеране попробовал предложить высадку войск западных союзников на Балканах. Расчет его был весьма прозрачен – не допустить в ходе войны единоличной оккупации Советским Союзом стран Восточной Европы (английский лидер глубоко не верил в то, что Сталин всерьез собирается выполнять свои обязательства по Атлантической хартии). Сталин против «балканского варианта» возражал категорически. Рузвельт поддержал Сталина.

Для американского президента гораздо более важным представлялся как можно более быстрый разгром Германии и последующее участие СССР в войне с Японией (основная тяжесть которой лежала на США). Сталин дал обещание, что СССР вступит в войну с Японией после капитуляции Германии, как только успеет перебросить свои дивизии на Дальний Восток.

По окончательному решению «большой тройки», высадка войск западных союзников должна была произойти в северной Франции в мае следующего, 1944 года.

1944 год

Накануне общего наступления на Восточном фронте. В 1944 году нацистская Германия довела производство вооружений до максимально возможного для страны предела, в военную промышленность и армию были мобилизованы практически все мужчины, которые могли стоять у станка и носить оружие («тотальная мобилизация»). Однако Красная армия имела уже заметное преимущество перед вермахтом и в людях, и в технике, и чем дальше, тем больше это преимущество возрастало.

Имея в распоряжении такую мощь, советские военные стратеги и полководцы – маршалы Жуков, Василевский, Рокоссовский, Конев и другие высшие военачальники – получили возможность прочно удерживать в своих руках боевую инициативу, навязывать противнику свою волю, планировать и успешно проводить крупные операции на любом участке фронта по собственному стратегическому выбору. Гитлеровское же руководство на 1944 год уже не имело сколько-нибудь осмысленного плана военных действий и надеялось только на то, что ему удастся превратить войну маневренную в длительное позиционное противостояние двух армий.

Советская армия не дала вермахту закрепиться в обороне и несколькими наступательными операциями выбила противника из под Ленинграда, из Крыма, а на Украине вышла на довоенную госграницу СССР. В этих боях немцы потеряли до миллиона солдат. Весной в военных действиях наступила короткая пауза.

В немецкой оккупации. С конца 1943 года советские войска начали освобождать те районы страны, которые уже давно находились под управлением германских оккупационных властей. Потеря этих территорий в первые же месяцы войны привела к тому, что здесь за 2 – 2,5 года от «хозяйничания» нацистов погибло больше людей, чем красноармейцев на фронте за все время военных действий (в том числе около 6 миллионов женщин).

Власть на захваченных территориях целиком принадлежала немецким военным или гражданским комендатурам, в подчинении которых находились охранные тыловые части, немецкая жандармерия и полицейские, набираемые из местных жителей. Все население было заново паспортизировано и приписано к местам проживания. В городах устанавливалась всеобщая трудовая повинность, население использовалось на восстановлении дорог, строительстве военных укреплений. Земля осталась государственной собственностью, но хозяин у нее сменился — им стал германский рейх. В западных областях недавно созданные колхозы распускались, но в районах, где коллективизация прошла в начале 30-х годов, они были переименованы в «производственные общины» и получили планы сдачи зерна, мяса, шерсти и т. д. «в закрома» германского государства (сокрытие продукции, растаскивание ее по дворам, самовольный забой скота строго наказывались). ФОТО

На работы в Германию принудительно отправлялась молодежь, которая на заводах и фермах заменяла немецких рабочих, мобилизуемых в армию (всего было вывезено около 5 миллионов человек). В рейхе относились к таким «остарбайтерам» («восточным рабочим») как к рабочему скоту – каждый четвертый из них нашел там свою могилу.

На оккупированные территории СССР распространилась глобальная нацистская программа поголовного истребления евреев. Спецкоманды СС вырезали на захваченной вермахтом территории около 2,5 миллионов советских евреев. Антисемитизм был одной из главных «наживок», которой нацисты пользовались для привлечения на службу многих местных жителей других национальностей (особенно успешно шла такая вербовка в Прибалтике и на Западной Украине).

В каждом городе и районе создавались полицейские формирования из добровольцев численностью в 300 – 500 чел. Ориентировочно (включая «власовцев», казачьи и национальные части) пошли на службу к нацистам и получили из их рук оружие около миллиона человек.

«Новый порядок» в Европе. Вся Европа была поставлена на службу нацистскому Рейху: железная руда Франции, нефть Румынии, польский уголь, венгерские бокситы, украинское продовольствие, и особо важный ресурс каждой страны – «живая рабочая сила». К концу войны каждый третий рабочий на германских военных заводах был угнанным с родины иностранцем, а в сельском хозяйстве Германии доля таких батраков была еще выше.

Обеспечить военные поставки и наладить работу европейцев на завоевателей – для этого необходим был хорошо организованный, постоянно действующий и очень жестокий террор. Население всех оккупированных стран должно было наглядно, воочию убедиться в том, что нацисты ради достижения своих целей не остановятся буквально ни перед чем. Населению захваченных территорий нужно было внушить страх перед завоевателями, мистический ужас перед «расой господ», сознание обреченности любых попыток сопротивления, желание хоть как-то приспособиться к новым «тысячелетним» порядкам.

Эффективным средством подавления сопротивления стало заложничество. За каждого убитого или раненого немецкого солдата, за порчу военного имущества, за любой саботаж, если не удавалось поймать истинного виновника, жизнями своими платили заведомо невиновные окрестные жители. Расстрел пятидесяти заложников за одного раненного немца и казнь ста человек за каждого убитого считалось нормой. В случае поимки виновного его казнь производилась публично на глазах местных жителей.

Свою историческую миссию нацисты видели в поголовном физическом истреблении «неполноценных» народов, которым, по их мнению, не было места на земле. На первом месте в этом списке стояли евреи.

Холокост. Технологию истребления людей нацисты разработали весьма тщательно и проводили ее с бюрократически-зверской беспощадностью. Евреи, воевавшие в любой армии, при попадании в немецкий плен расстреливались на месте. Еврейское население ряда городов сразу вслед за оккупацией организованными колоннами выводилось за городскую черту и расстреливалось над вырытыми самими жертвами рвами. Еврейские семьи со всей округи переселялись в города в специально отведенные для них изолированные кварталы («гетто»). Там они доводились голодом до состояния полного истощения и партиями по железной дороге транспортировались в трудовые концлагеря (Бухенвальд, Дахау, Освенцим, Заксенхаузен, Равенсбрюк и др.), а также в специально оборудованный пункт массового умерщвления (Треблинка). Наиболее технологичным видом «конвейера смерти» нацисты признавали газовые камеры в соединении с крематориями «производительностью» до 12 тысяч тел ежедневно. Перед сжиганием у трупов вырывались золотые коронки; женские волосы длиной более трех сантиметров остригались и использовались для набивки матрасов; пепел продавался в качестве удобрений.

Из 8 миллионов евреев, живших в Европе, нацисты умертвили 6 миллионов человек. Эта трагедия вошла в историю под именем «Холокост» («всесожжение»). ФОТО

Другим народом, который нацисты запланировали стереть с лица земли, были цыгане – они также поголовно шли в печи (свыше 300 тысяч жертв).

Следующими по степени «неполноценности» в нацистском списке значились славяне…

Партизаны. Полностью взять под свой контроль оккупированные территории немцам не удалось. Особенно упорное сопротивление они встретили в СССР.

Часть окруженных в первые недели войны красноармейцев сумела укрыться с оружием в лесах, наладить контакт с деревенскими жителями и создать в лесах партизанские базы (каждый пятый белорусский партизан был из «окруженцев»). Весомым пополнением отрядов стали и бежавшие из окрестных концлагерей военнопленные (за время войны из гитлеровских лагерей удалось бежать 450 тыс. заключенных). При эвакуации на оккупированной территории по партийным заданиям оставались коммунистические активисты, налаживавшие подпольную разведывательную и диверсионную работу в городах и партизанские отряды в сельской местности.

С течением времени многие отряды устанавливали устойчивую связь с «большой землей» – в Москве был создан Центральный штаб партизанского движения, задачей которого являлись контроль, снабжение и координация действий партизан. Но большое количество мелких лесных групп были вне досягаемости московского центра и действовали по собственному разумению. Существовали отряды и даже целые движения (Западная Украина, Литва), провозгласившие борьбу на два фронта – и против нацистов, и против коммунистов.

Если в округе базировалась даже небольшая партизанская группа, то именно партизаны, а не поставленная немцами администрация, были настоящими хозяевами окрестных деревень. Постепенно такие «зоны влияния» разрастались, соединялись между собой, образуя единые районы, а иногда и целые партизанские «края», соваться в которые немецким «заготовителям» было опасно даже под сильной охраной. Отряды здесь имели общее командование (поддерживавшее, как правило, радиосвязь с Москвой) и способны были проводить крупные боевые операции. Общая численность партизан и городских подпольщиков к 1944 году превышала миллион человек. Для того, чтобы сдерживать их натиск, гитлеровскому командованию приходилось даже в самые критические моменты отвлекать с фронта до 10% дивизий вермахта и СС.

Партизаны устраивали крушения на железных дорогах, жгли немецкие склады, охотились за небольшими подразделениями немцев и «полицаев». Сами партизаны, начавшие борьбу без подготовки, по сути на «голом месте», несли страшные потери при столкновениях с регулярными карательными частями. На партизанский террор оккупационные власти отвечали с неслыханной беспощадностью («… на указанных [оккупированных] территориях человеческая жизнь ничего не стоит, и устрашающее воздействие может быть достигнуто только необычайной жестокостью» – из приказа фельдмаршала Кейтеля). ФОТО

Партизаны Югославии уже в конце 1942 года объединились в Народно-освободительную армию под командованием коммуниста Тито. Через год эта армия контролировала практически все горные районы страны и официально провозгласила там свою власть. В событиях в Югославии важную роль играла застарелая национально-религиозная рознь – хорватские отряды националистов-«усташей» использовали поддержку немецких войск в борьбе с преимущественно сербскими партизанами-коммунистами. Кровавые схватки происходили и между повстанцами Тито и сербскими же партизанскими отрядами, но организованными эмигрантским правительством и англичанами.

Многочисленные городские подпольщики и «лесные» партизаны Польши в подавляющем своем большинстве подчинялись руководству польского правительства в эмиграции («лондонскому» правительству). С начала 1942 года стало формироваться и коммунистическое подполье, ориентированное на СССР [для его организации недалеко от Варшавы была десантирована на парашютах группа польских коминтерновцев]. Взаимоотношения между двумя этими движениями были враждебными.

Горы Греции позволили сравнительно небольшим повстанческим отрядам контролировать обширные территории страны. Большинство греческих партизан находилось под руководством компартии, и сражались они не только против немецких оккупантов, но и против партизанских отрядов, ориентировавшихся на английскую помощь.

Во Франции партизанские группы (их называли «мак`и») организовывались почти всеми антифашистскими партиями. Большую роль в движении Сопротивления играли коммунисты. Генералу де Голлю удалось объединить все подпольные силы страны и подчинить их своему комитету «Сражающаяся Франция». Постоянно проводя диверсии и террор против оккупантов, саботаж на производстве, разведку по заданиям из Лондона, французские патриоты готовились к своей главной акции – удару по немецким тылам в долгожданный момент высадки союзников во Франции [их дружные, согласованные действия в решающие дни англо-американского десанта в Нормандии командующий генерал Эйзенхауэр приравняет впоследствии к боевым действиям пятнадцати дивизий].

Национальные репрессии в советском тылу. Грандиозные планы Гитлера предусматривали выселение с исконных мест обитания десятков миллионов людей разных национальностей, создание для них резерваций в малообжитых районах Азии и заселение «обезлюженных» территорий колонистами из «рейха». Такая политика в оккупированных районах начала было уже проводиться, но отступление вермахта прервало осуществление этих замыслов. Сталин реализовал похожую программу в собственной стране.

Уже не шла речь о «классовых врагах», «врагах народа» – начался официальный, государственный террор против целых народов – мужчин и женщин, стариков и детей, рабочих и интеллигентов, колхозников и чиновников, духовенства и коммунистов – то есть, против всего населения поголовно исключительно по признаку национальности.

Первый опыт массовой депортации народа власти осуществили незадолго до войны, когда с Дальнего Востока в Среднюю Азию были насильно переселены корейцы (все «чохом» обвиненные в шпионаже в пользу Японии). В самом начале войны ликвидировали Автономную республику немцев Поволжья и в сибирские края и казахские степи выселили миллион ее жителей (потомков немецких и голландских крестьян, приглашенных еще Екатериной II осваивать малолюдные тогда приволжские земли).

В 1943 году наступила очередь калмыков (100 тысяч человек), карачаевцев (70 тысяч), ингушей (90 тысяч), чеченцев (500 тысяч). С фронта были отозваны все солдаты и офицеры высылаемых национальностей (даже Герои Советского Союза) и также помещены вместе со всеми в «спецпоселения».

В 1944 году НКВД провел «очистку» Причерноморья от крымских татар (190 тысяч), болгар, армян, греков. Из Грузии выселили турок-месхетинцев и курдов.

Выселения проводились дивизиями НКВД самыми варварскими методами (такими же, как расправы с раскулаченными во времена коллективизации), что привело к массовой гибели людей во время перевозки и «обустройства» в чистом поле в далеких незнакомых местах. Ссыльным под страхом каторжного срока запрещалось переступать границы их поселений, управлявшихся военными комендатурами.

Высадка союзников в Нормандии. Зимне-весеннее наступление Красной армии вынудило германское командование перебросить из Европы на Восточный фронт дополнительно 40 дивизий. А в начале июня началась высадка в Европе войск западных союзников – самая крупная за всю историю войн десантная операция под кодовым названием «Оверлорд».

Высадка во Франции подготавливалась самым тщательным образом и не началась до тех пор, пока не был достигнут подавляющий перевес над противником – удар должен был быть нанесен наверняка. Весной на Британских островах для высадки на континент было сосредоточено 3 миллиона американских, английских, канадских, французских, польских солдат. 7 тысяч судов ждали сигнала в северных портах Англии. 11 тысяч самолетов готовились прикрыть стратегический десант с воздуха.

Германское командование видело неизбежность вторжения, но основательно подготовиться к обороне побережья сил у рейха не хватило. К тому же немецкая разведка и штабы не сумели раскрыть ни места, ни времени высадки десанта.

Ночью 6 июня две тысячи бомбардировщиков нанесли удар по побережью, загнав немецкие дивизии в подземные убежища; когда их солдаты на рассвете выбрались на поверхность, на них из прибоя уже шли в атаку 300 тысяч американцев, англичан и канадцев, на берег выползали 4 тысячи танков и бронемашин, а с тыла наносили удар дивизии ночного парашютного десанта.

Через месяц на захваченном плацдарме воевал уже миллион солдат антигитлеровской коалиции. ФОТО

Операция «Багратион». В конце июня началась крупнейшая сухопутная операция II мировой войны, получившая кодовое наименование «Багратион». В центре Восточного фронта остался огромный выступ германской обороны («белорусский балкон») – ликвидация его была главной целью советской летней кампании. Удар огромной силы, нанесенный через леса и болота Белоруссии, раздробил немецкую группировку на несколько «котлов», которые продолжали сопротивление уже в совершенно безнадежной ситуации. Это была первая крупная операция войны, в которой соотношение потерь сторон было явно в пользу советской армии. Наступающие советские войска вступили на территорию Польши. ФОТО

Польша. Варшавское восстание. Польское правительство в эмиграции (в Лондоне) было одним из членов антигитлеровской коалиции и руководило подавляющим большинством партизанских отрядов и городских подпольных групп, действовавших на оккупированной территории страны. В 1941 году оно установило с СССР дипломатические отношения, а позже даже признало присоединение к нему восточных областей польского государства (Западной Украины и Западной Белоруссии). Но поляки не забыли сговора Сталина с Гитлером 1939 года, раздела между ними территории своей страны, злорадно-презрительных заявлений Молотова по поводу их военного поражения и исчезновения польского государства с политической карты Европы.

Оккупировав Смоленскую область, немцы разрыли в Катынском лесу рвы, в которые были свалены тела более 12 тысяч польских офицеров, попавших в плен во время советского «освободительного похода» в сентябре 1939 года и расстрелянных здесь НКВД [широко опубликованные немцами данные их расследования «катынского дела» были в СССР объявлены «провокационной фальшивкой», а сами массовые казни приписаны нацистам (признание, что это было делом рук сталинских «органов», последовало лишь через пятьдесят лет)]. Информация об этом еще более укрепила многих поляков в убеждении, что врагами независимой Польши являются как Германия, так и Советский Союз.

70-тысячный корпус генерала Андерса, сформированный из поляков на территории СССР, отказался участвовать в боях на советско-германском фронте и по приказу «лондонского» правительства осенью 1942 года был выведен в Иран (позже он сражался в составе англо-американских войск в Северной Африке и Италии). I армия Войска Польского набиралась в СССР уже на условиях безусловного подчинения советскому командованию.

Вступление Красной армии на территорию Польши ребром поставило вопрос – в чьих руках окажется власть в возрожденном польском государстве. Сталин соглашался на участие польского правительства в управлении страной только в том случае, если оно распустит свое вооруженное подполье. В последних числах июля (когда советские дивизии уже приближались к Варшаве) в Москве был создан Польский комитет национального освобождения, состоявший из просоветских деятелей, – именно ему было поручено создавать национальные органы власти в освобождаемых Красной армией районах Польши. Кульминацией этой борьбы за послевоенную судьбу страны стало Варшавское восстание.

1 августа 1944 года войска маршала Рокоссовского вышли на окраины варшавского пригорода на восточном берегу Вислы. В этот момент напротив – в городе на западном берегу реки – по приказу из Лондона началось восстание польских подпольных частей. Немцы были выбиты из многих районов Варшавы – советским войскам предстояло переправляться в польскую столицу, власть в которой уже находилась бы в руках «лондонского» эмигрантского правительства. Но после начала восстания советская танковая армия с боями откатилась от Вислы. Повстанцы заняли круговую оборону, начались затяжные городские бои, в которых приняли участие тысячи варшавян. ФОТО

Наступательные действия Красной армии на варшавском направлении продолжались, но проходили южнее и севернее города. Через полтора месяца советские войска вновь подошли к сражающейся польской столице и заняли весь восточный берег Вислы напротив города. Но серьезной попытки форсировать реку и соединиться с восставшими предпринято не было (советское командование объясняло это наличием здесь у немцев сильной линии обороны). К исходу второго месяца городского сражения с восточного берега Вислы бойцам Сопротивления было предложено под прикрытием советской артиллерии отступить и эвакуироваться через реку. Но руководители восстания предпочли немецкий плен и 2 октября подписали капитуляцию [бойцы, которые все же вышли к реке, обнаружили там заранее пригнанные с восточного берега лодки – сплошной линии немецкой обороны, которая бы разделяла повстанцев и советские войска, не было…]. 31 декабря «московский» Комитет освобождения объявил себя Временным правительством Польши. Польская столица – полностью разрушенная и обезлюдевшая – была взята в ходе общего наступления Красной армии в январе 1945 года.

Заговор против Гитлера. Через полтора месяца после открытия второго фронта во Франции и в разгар советского наступления в Белоруссии в ставке Гитлера произошли события, которые могли бы существенно повлиять на ход войны. В полной мере осознав неизбежность военной и национальной катастрофы, часть высшего офицерства решилась устранить «фюрера немецкого народа» и открыть тем самым путь к мирным переговорам с побеждающими противниками. В среде заговорщиков обсуждались различные варианты дальнейших действий и, в частности, заключение союза с западными державами против СССР.

Убийство Гитлера взялся осуществить полковник Штауфенберг. Вызванный на заседание в ставку, он положил портфель с «адской машиной» у его ног, но взрыв лишь контузил фюрера. Все заговорщики и даже те, кто мог только догадываться об их намерениях, были арестованы и после жесточайших пыток казнены. Казни были отсняты на кинопленку, и Гитлер устроил для своих генералов просмотры этого «фильма» – в назидание.

В Восточной Европе. В августе 1944 года основной удар советских войск наносился на юге – здесь в Ясско-Кишиневской операции были окружены и разгромлены немецкая и румынские армии, прикрывавшие главный источник горючего для Германии – нефтепромыслы Румынии. В Бухаресте произошел политический переворот, и новое правительство объявило войну своему вчерашнему союзнику.

Из сибирских лагерей начали выпускать восточноевропейских коммунистов-коминтерновцев – с них брали подписку о неразглашении того, что с ними произошло в СССР, и переправляли для партийной работы на родину.

Советские войска, перешедшие после этого болгарскую границу, были встречены там цветами.

Немецкие дивизии под угрозой неминуемого окружения поспешно ретировались из Греции (куда тотчас же высадился английский десант).

Ушли немцы и из Югославии. Коммунистическая партизанская армия Тито еще до подхода советских войск контролировала большую часть территории своей страны.

После ухода немцев хозяевами Албании также стали партизаны компартии.

Осенью началось восстание в Словакии, однако оно было подавлено, и повстанцы отступили в горы.

В начале октября советские дивизии вышли на венгерскую равнину, но тут встретили ожесточенное сопротивление армии Венгрии и войск вермахта – сломить его удалось лишь через полгода тяжелейших боев, в самом конце европейской войны ценой полумиллиона жизней советских солдат.

На Западном фронте. Союзная авиация начала регулярные бомбардировки Германии с 1942 года, и через два года многие немецкие города стали превращаться в груды развалин. Сотни американских тяжелых бомбардировщиков – днем и английских – ночью почти непрерывно бомбили промышленные центры, транспортные узлы и жилые кварталы. Жизнь в городах превратилась в кошмар, промышленные цеха зарывались в землю, военное производство начало заметно сокращаться. ФОТО

К лету 1944 года в распоряжении Гитлера оказалось новое «чудо-оружие» – беспилотные самолеты-снаряды дальнего действия и баллистические ракеты (ФАУ). Через неделю после высадки западных союзников в Нормандии на Лондон обрушились первые сотни ракет. Защиты от этого «оружия возмездия» практически не было – в британской столице до конца войны ракетами было разрушено 25 тысяч домов, погибли десятки тысяч лондонцев. Но существенного влияния на ход борьбы в Европе это не оказало. ФОТО

В Нормандии союзные армии (командующий – американский генерал Эйзенхауэр) успешно расширяли захваченный плацдарм, с бою брали портовые города, через которые на континент переправлялись все новые войска и военное снаряжение. ФОТО

15 августа еще одна американская и французская армии высадились на южном побережье Франции. Под угрозой стратегического окружения германское командование стало отводить свои дивизии к границам рейха. На плечах отступающего противника союзники продвигались к Парижу. В городе вспыхнуло восстание, и французская танковая дивизия во главе с де Голлем при всеобщем ликовании вступила в уже освобожденную столицу. К концу сентября от оккупантов была очищена почти вся территория страны. ФОТО

Германские дивизии заняли оборону в приграничных укреплениях («линия Зигфрида»), и преодолеть ее с ходу союзным войскам не удалось. Наступление приостановилось. Более того – в декабре танковые колонны вермахта прорвали англо-американские позиции в Арденнских горах. Они нанесли удар там же, где они прорвались во Францию в 1940 году – и их противник вновь оказался неготовым отразить его! Однако для вермахта попытка такого наступления в конце войны была уже чистой воды авантюрой – противник на этот раз был явно сильнее и решительнее, танкового горючего у немцев едва хватило лишь на одну заправку, а с востока обрушился новый советский удар. Первоначальный немецкий успех в Арденнах оказался призрачным – наступление быстро выдохлось. ФОТО

1945 год

В середине января началось генеральное советское наступление последнего года войны – из Польши в центр Германии, к Берлину. С запада к границам рейха с боями подошли американские, британские и французские дивизии. Главам антигитлеровской коалиции пора было встречаться вновь.

Крымская (Ялтинская) конференция. В феврале Сталин принимал Рузвельта и Черчилля в бывшем царском дворце в Крыму недалеко от Ялты.

Здесь же встретились начальники советского и американского Генеральных штабов, которые впервые четко согласовали действия союзных армий на завершающем этапе войны и договорились о линии встречи своих войск в Германии. По просьбе западных союзников советские войска должны были в первую очередь захватить балтийские верфи и базы немецких подводных лодок, мешавшие переброскам американских войск через Атлантику. В свою очередь, советский Генштаб выразил пожелание, чтобы мощная англо-американская стратегическая авиация усилила бомбежки восточных областей Германии и особенно крупных транспортных узлов (Берлина и Дрездена) на пути продвижения Красной армии.

Политические лидеры решали свои проблемы, пытаясь определить ближайшее будущее послевоенной Европы. Территорию поверженной Германии договорились оккупировать войсками СССР, США, Англии и Франции. Каждая из этих держав в своей зоне оккупации обязалась разоружить части вермахта и эсэсовцев, демонтировать военные заводы, распустить нацистскую партию, поймать и выдать для международного суда главарей фашистского режима. Будущее Германии предполагалось решить совместно – так, чтобы она больше никогда не смогла нарушить европейский мир. Берлин подлежал совместной послевоенной оккупации войсками всех четырех держав.

Обсуждалась и судьба тех стран, чьи территории в боях с немцами занимались союзными войсками. Было решено поручить их государственное возрождение той державе, которая освободила их от власти фашистов Каждый из союзников обязался в ближайшее время провести в странах, входящих в его «зону ответственности», свободные демократические выборы и референдумы, дав народам право избрать свое новое руководство по собственной воле. Всеобщие выборы должны были, как правило, готовить правительства, свергнутые в ходе войны нацистами.

Финляндия поспешила выйти из войны в конце 1944 года, заключить мирный договор с СССР и территориальными уступками «откупилась» от оккупации.

США и Англия согласились признать законным просоветское временное правительство Польши после того, как туда будут введены некоторые министры старого, эмигрантского правительства страны (сходным образом был решен вопрос и о временном правительстве для Югославии).

Западные союзники в принципе согласились с территориальными приобретениями СССР времен пакта Молотова-Риббентропа. Сталину удалось также настоять на том, чтобы союзники в обязательном порядке вернули в СССР не только советских военнопленных и угнанных гитлеровцами в Германию мирных жителей, но и вообще всех беженцев-эмигрантов, покинувших Россию и СССР в послереволюционное время и не ставших гражданами других стран.

Важнейшим решением для всей последующей международной политики стала договоренность о создании Организации Объединенных Наций [Объединенными Нациями называли себя члены антигитлеровской коалиции] с обязательным для всех стран выполнением единогласных постановлений пяти главных держав-победительниц (СССР, США, Англии, Франции, а также Китая).