СССР и кризис европейской цивилизации

«Веймарская» республика. Под давлением победителей в Германии в 1918 году была установлена демократическая республика. С анархией, наступившей после военного поражения и отречения кайзера Вильгельма, удалось относительно быстро покончить. Немецкие умеренные социал-демократы, в отличие от российских меньшевиков, решительно объединили свои усилия с военными и подавили попытки коммунистов установить в Германии «власть Советов». В тихом городке Веймаре, подальше от охваченных беспорядками крупных промышленных центров, начал свою работу новый германский парламент (отсюда и название новой республики – Веймарская), признанный большинством немцев законной властью.

Была провозглашена вполне демократичная конституция, дававшая возможность населению активно влиять на выбор власти и ее политики. Но слишком многие избиратели считали, что «вся эта демократия» навязана им извне вчерашними врагами, которые преследовали при этом свои коварные замыслы – ослабить германское государство. На вновь созданное правительство легла ответственность за подписание тяжелого и унизительного для Германии Версальского мирного договора.

Для многих немцев было оскорбительно, что Германия перестала быть великой державой. Эти многие готовы были верить в то, что они по-прежнему (как их учили раньше) выше других народов, а войну проиграли не на фронте, а после «удара в спину», что Германия пала жертвой некоего тайного заговора других народов, которым выгодно держать немцев в бедности и ничтожестве. Ни один вражеский солдат в течении всей войны не ступил на коренные немецкие земли, немецкое население так и не прочувствовало до конца всей горечи военной катастрофы, не убедилось в ней воочию, – и в массовом сознании «человек с ружьем» по-прежнему оставался героем.

У немецкого населения не было ни опыта, ни навыков демократического самоуправления, люди привыкли к «дисциплине» и плохо представляли себе, как можно самостоятельно обустроить жизнь в стране без привычных «отцов-командиров» и непогрешимых «вождей». В результате Веймарская республика страдала всеми «болезнями» молодой демократии. Самая крупная в стране социал-демократическая партия упорно уклонялась от участия в исполнительной власти, боясь связанной с этим ответственности за непопулярные решения [тактика эта была весьма выгодной – за социал-демократов голосовало все больше избирателей]. Слабые правительства, не имея надежной опоры в парламенте, были неустойчивыми и часто сменялись. В трудных ситуациях какие бы то ни было решения могли приниматься только чрезвычайными указами президента – и парламент в глазах многих немцев становился «излишеством», только мешающим управлять страной.

Главной опорой государства оставалось довоенное чиновничество, презиравшее парламентскую «говорильню» и мечтавшее о восстановлении «порядка». Эти чувства разделяли многие немцы, в сознании которых демократия ассоциировалась с нестабильностью и национальным унижением. И хотя «веймарские» политики сумели добиться смягчения наиболее тяжелых условий Версальского договора, их миролюбивая и осторожная политика не прибавляла им популярности в своей стране. В национальных героях ходили «сильные личности» – генералы прошедшей войны. Как грибы после дождя, появлялись и росли все новые «союзы ветеранов», к ним тянулась молодежь.

Очень ярко эти общественные настроения проявились во время президентских выборов 1925 года, на которых победил 77-летний фельдмаршал фон Гинденбург, – президентом демократической республики стал убежденный монархист, любимец свергнутого кайзера Вильгельма II, глубоко презиравший «мышиную возню» политических партий и «расхлябанность» демократической республики.

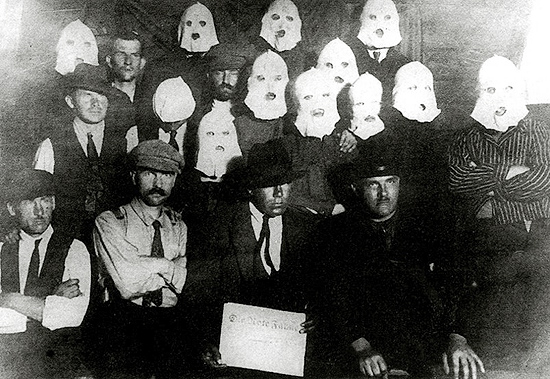

Национал-социализм. Еще в первые послевоенные годы по всей Германии во множестве расплодились мелкие политические группы и движения, которые пополнялись людьми, не успевшими «остыть» после крушения империи. Объединял их национализм, стремление возродить национальную гордость и величие нации. В одну из таких небольших «партий» армейской контрразведкой в 1919 году в Мюнхене был послан бывший ефрейтор Адольф Гитлер. Вскоре, однако, из осведомителя он превратился в руководителя этой организации, принявшей звучное название – Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП) [NSDAP – “Nazional-sozialistische Deutschlands Arbeiterpartei”].

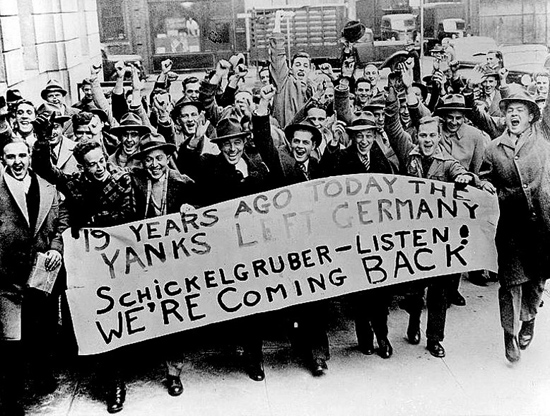

Несколько десятков мюнхенских нацистов за несколько лет сумели привлечь в свои ряды несколько тысяч единомышленников, после чего их «вождь» решился на первое серьезное дело. В 1923 году Гитлер в Мюнхене попытался возглавить государственный переворот, давно подготавливавшийся военными, но генералы не потерпели выскочку – вышедшие на улицу члены гитлеровской партии были разогнаны войсками, а сам «фюрер» на год угодил в тюрьму [события этого неудавшегося мюнхенского «пивного путча» происходили в те же дни, когда в других городах страны попытались поднять восстания германские коммунисты-коминтерновцы].

Вынужденным досугом Гитлер воспользовался для того, чтобы привести в порядок обуревавшие его идеи и дать своему движению более или менее законченную идеологию и программу действий, – в тюремной камере он надиктовал книгу, ставшую нацистским «евангелием» – «Майн Кампф» («Моя борьба»).

Мировоззрение германских нацистов во многих чертах походило на взгляды итальянских фашистов: та же главная ценность – нация; тот же тоталитарный идеал государства и ненависть к «внутренним врагам», разжигающим классовую борьбу; то же преклонение перед силой и презрение к любой «слабости». Как и Муссолини, Гитлер был убежден, что нация обречена на прозябание без вождя, способного понять истинный смысл ее существования, объединить ее и направить к осуществлению великих целей. Точно так же, как итальянский дуче, германский фюрер считал себя революционером, призванным изменить мир. Но в своей «революционности» Гитлер пошел гораздо дальше, чем Муссолини: «фальшивой выдумкой» он объявил не только права и свободы человека, но и саму человеческую совесть, – а значит, всю христианскую культуру и всю европейскую цивилизацию.

Согласно «Майн Кампф», смысл истории заключается в жестокой борьбе за существование различных человеческих «видов» – рас, обладающих биологически разными свойствами. «Арийцы» (северные народы, ведущие свое происхождение от древних германцев, – немцы, скандинавы) – высшая раса, и самой природой им предназначено подчинить себе и обратить в рабство все остальные – «низшие», «неполноценные» – расы. Главными признаками «высшей расы», по Гитлеру, являются ее «жизненная сила» и «воля к власти», готовность сплоченно и беспощадно сражаться за «жизненное пространство» и без колебаний уничтожать врагов. Жизненная сила расы – не в ее культуре, а в «крови», поэтому необходимо «выбраковывать» всех больных, увечных, неполноценных и строго охранять от чужаков «чистоту крови», биологическую «породу», не смешивать «благородную» наследственность с кровью «неполноценных» рас. Смешанные браки расценивались Гитлером как «расовые преступления». Главной угрозой для «здоровья нации» нацисты считали евреев, стремившихся жить одной жизнью, одной культурой с немцами. Гитлер объявлял, что именно эти коварные «внутренние враги», стремясь подорвать жизненную силу «арийцев», навязали им и расслабляющее «волю к власти» христианство, и «власть денег» – капитализм, и отрицающий нации коммунизм.

В Европе 20-х годов такого рода идеи буквально «витали в воздухе» – ничего нового, оригинального Гитлер не выдумал. «Майн Кампф» затерялась в море подобной литературы и до поры до времени оставалась почти никому не известной, да и НСДАП в 20-е годы не имела успехов на выборах. Коммунисты в Германии были не так сильны, чтобы нацисты могли сыграть на «красной угрозе», как это сделали фашисты в Италии. После неудачи «пивного путча» Гитлер осознал, что немцы слишком уважают закон, и захватить власть откровенно силовым путем ему не удастся. Поэтому «фюреру» пришлось действовать в рамках закона и сосредоточить усилия на пропаганде своих идей и вербовке новых членов партии.

Ведя партийную агитацию перед массовыми аудиториями, Гитлер обычно избегал проповедовать «крайности» своего мировоззрения и говорил лишь то, что нравилось его слушателям. Перед рабочими он выступал прежде всего как противник своекорыстных «денежных мешков»; фермерам доказывал, что именно они – здоровая основа нации, сберегающая чистый национальный дух от тлетворного влияния больших городов; в университетах напирал на величие немецкой культуры. И во всех аудиториях неизменно популярны были проклятия в адрес унижающей немецкий народ «версальской системы», требования «растоптать» позорный договор и восстановить военную мощь и величие Германии.

Ряды НСДАП в 20-е годы постепенно росли, но партия, тем не менее, оставалась на задворках политической жизни. По-настоящему популярным национал-социализм стал с началом экономического кризиса.

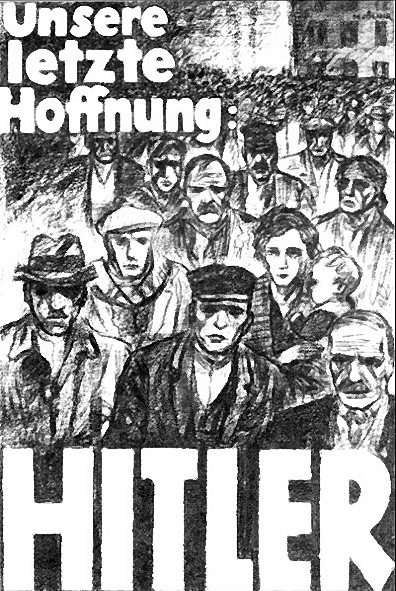

Нацисты приходят к власти. По экономике Германии мировой экономический кризис ударил особенно больно: в «прогоревших» фирмах лишилась заработка половина наемных работников (8 миллионов безработных), разорились миллионы мелких предпринимателей, торговцев, ремесленников. Началась правительственная чехарда: кабинеты министров сменялись каждые несколько месяцев, перебрасывая друг другу власть, как горячую картофелину. Депутаты парламента (рейхстага), боясь лишиться поддержки избирателей, стремились оставаться в оппозиции любому правительству; страна управлялась чрезвычайными указами президента Гинденбурга. Выборы проводились все чаще, но рейхстаг не становился от этого более работоспособным, – наоборот, он все больше раскалывался между непримиримыми полюсами. «Левые» избиратели отворачивались от социал-демократов и отдавали свои голоса коммунистам; «правые» уходили от умеренных националистов к гитлеровской НСДАП.

К 1932 году большинство в германском парламенте стали составлять партии, противоположные по идеалам, но одинаково враждебные к либеральной демократии. Раскол в обществе достиг опасной черты. И нацисты, и коммунисты стремились представить себя «единственными спасителями»: одни – от «красной», другие – от «коричневой» угрозы [нацистские штурмовики обнаружили на армейских складах большое количество неиспользованных рубашек коричневого цвета и сделали их деталью своей форменной одежды. Поэтому членов НСДАП стали называть «коричневыми»]. Обе партии организовывали и активно использовали в митинговых схватках свои «охранные отряды». Власти, полиция оказались не в состоянии обеспечить общественный порядок – фактически хозяевами городских кварталов становились боевики соперничающих партий.

Германская коммунистическая партия строго следовала рекомендациям московского коминтерновского руководства и во всех предвыборных кампаниях главное острие борьбы направляла не против НСДАП, а против социал-демократов. Коммунистические агитаторы называли их «социал-фашистами» и внушали избирателям, что принципиальной разницы между ними и партией Гитлера нет – и те, и другие являются «прислужниками буржуазии». О союзе с социал-демократами коммунисты и слышать не хотели, хотя, заключив такой союз, они могли бы образовать прочное «левое» большинство в парламенте. Эта тактика очень помогла Гитлеру.

Летом 1932 года НСДАП, получив 37% голосов на выборах, стала крупнейшей партией в парламенте. Гитлер, ссылаясь на поддержку избирателей, требовал себе всей полноты власти. Однако на следующих выборах в ноябре того же года количество поданных за НСДАП голосов уменьшилось на 2 млн., а следом, на выборах в местные органы власти от нацистов ушли 40% их прежних избирателей. В партии начался разброд, партийная касса была пуста, «охранные отряды» распадались на глазах. Гитлер понимал, что спасти его может только немедленный приход к власти.

На ноябрьских выборах 1932 года коммунисты получили рекордное количество голосов, и Гитлер выдвинул перед ведущими политиками и промышленниками сильный аргумент: «Если национал-социалистическая партия исчезнет, в Германии увеличится на 10 миллионов число коммунистов». Расчет оказался верным: 30 января 1933 года президент Гинденбург назначил нацистского фюрера главой правительства (канцлером) [«Мы как-нибудь справимся с этими симпатичными парнями», – уверял фельдмаршала фон Гинденбурга, его старинный друг-аристократ].

Этого оказалось достаточно, чтобы нацисты в короткие сроки сосредоточили в своих руках всю полноту власти в стране.

Фашизация страны. Поначалу правительство Гитлера, как и предыдущие, было составлено из представителей разных партий, но нацисты контролировали в нем все ключевые посты – прежде всего, полицию и армию. Новый канцлер категорически заявил, что без всенародной поддержки он работать не будет, и потребовал новых выборов в рейхстаг. Это выглядело вполне «демократично» – но Гитлер, в отличие от всех своих предшественников на посту канцлера, не намерен был зависеть от «капризов» избирателей…

Подозрительно кстати некий психически неуравновешенный голландец поджег здание рейхстага; нацисты тут же объявили его агентом Коминтерна и под этим предлогом арестовали более 10 тысяч активных антифашистов по всей стране. В обстановке истерической кампании против «внутренних врагов» престарелый Гинденбург подписал указ о чрезвычайном положении, ограничивающий права и политические свободы граждан. Поскольку даже проведенные в такой атмосфере выборы не дали НСДАП большинства в парламенте, состав законодательного органа «улучшили» с помощью гестапо (политической полиции) – «левые» депутаты оказались за решеткой. После этого через рейхстаг был проведен закон, наделяющий правительство Гитлера чрезвычайными полномочиями, т. е. фактически закон о диктатуре. Отныне правительство могло самостоятельно изменять не только законы, но даже конституцию, не нуждаясь в санкции парламента. «Законный» государственный переворот состоялся.

За следующие полтора года от демократических институтов Германии ничего не осталось – все сферы жизни страны были подчинены нацистской диктатуре. «Закон против образования новых партий» провозгласил, что «в Германии существует лишь одна политическая партия – национал-социалистическая рабочая партия». После смерти президента Гинденбурга в августе 1933 года Гитлер был провозглашен полновластным и пожизненным «фюрером германского народа».

Выборные местные органы власти были ликвидированы, и провинциями стали руководить чиновники, назначаемые правительством, – из федеративного союза автономных земель Германия превратилась в жестко централизованный «третий Рейх». С государственной службы изгнали евреев и «нелояльных» к нацистам чиновников; все ветви государственного аппарата были поставлены под контроль партийных «фюреров». Под полный контроль нацистов попали и суды; для изоляции противников режима (на неопределенный срок) по всей стране начали спешно строить концлагеря.

По всей Германии шли аресты всех тех, кто когда-либо выступал против нацистов и лично против Гитлера (из полумиллиона арестованных более 4-х тысяч казнили).

Гитлер строил свое тоталитарное государство гораздо жестче и последовательнее, чем Муссолини. Уже через год его правления в Германии не осталось ни одной независимой организации – зато были созданы нацистские профсоюзы, единственная (и практически обязательная для всех юношей) молодежная организация Гитлерюгенд («Гитлеровская молодежь»), нацистские союзы писателей, художников, композиторов и т. д.

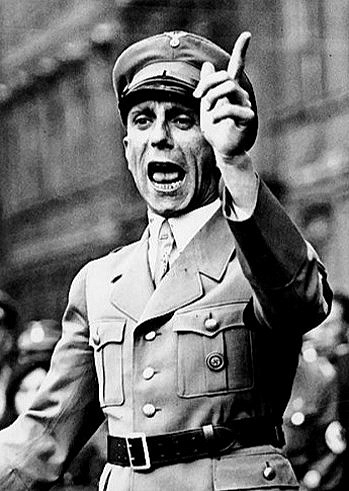

Все средства массовой информации были подчинены специально созданному министерству пропаганды – началось энергичное каждодневное «промывание мозгов» населения. «Главным идеологом» и шефом министерства пропаганды стал Йозеф Геббельс – человек, не стеснявшийся заявлять, что чем чудовищнее ложь, тем скорее люди ей поверят.

«Майн Кампф» и другую литературу подобного сорта принялись издавать массовыми, миллионными тиражами – теперь этими идеями должны были руководствоваться в своей работе все государственные служащие страны, в этом духе воспитывали детей в школах. «Вредные» книги «неарийских» авторов публично сжигались, а католических священников и протестантских пасторов, решавшихся открыто заявить о несовместимости новых «идеалов» с христианством, бросали в концлагеря.

Борьба за «очищение германской расы» началась сразу после прихода Гитлера к власти. Смешанные браки были строго запрещены; при поступлении на государственную службу каждый обязывался представить свою родословную, доказывающую «арийское» происхождение. Антисемитизм, преследование евреев стали официальной государственной политикой. Все евреи лишились германского гражданства. Им запретили появляться в общественных местах, они были обязаны носить на одежде видную издалека желтую «звезду Давида», имущество еврейских предпринимателей конфисковывалось.

Эта политика до поры до времени проводилась относительно «мягко», с оглядкой на общественное мнение соседних стран – пока Германия в военном отношении была слабее всех своих соседей, Гитлер не хотел их пугать и стремился сохранить образ «цивилизованного политика». До массового уничтожения евреев было еще далеко – пока нацисты постепенно «выдавливали» их из страны.

В строжайшей тайне осуществлялась государственная программа эвтаназии – умерщвления калек, душевнобольных, умственно неполноценных детей. Жертвами этой программы стали более 200 тысяч человек.

«Лечение» экономики. Упрочив свое политическое господство, нацисты взялись за экономику. Средства применялись простые и сильнодействующие: во-первых, резкое ограничение экономических свобод; во-вторых – милитаризация, оживление промышленного производства за счет военных заказов государства.

Не только забастовки, но и вообще неподчинение работодателю – «фюреру» предприятия – стало уголовно наказуемым. Старые профсоюзы ликвидировались. Но предпринимателям это большой радости не принесло – они сами были принудительно включены в общий с рабочими «Немецкий трудовой фронт» и должны были подчиняться партийным чиновникам. Их частная собственность формально сохранялась, но распоряжаться ею (что и сколько производить, кому и по какой цене продавать, кого ставить управляющим и т. д.) они могли теперь только под бдительным контролем нацистского государства (справиться «с этими симпатичными парнями» прежним хозяевам страны не удалось). Небольшая часть самых крепких фермерских хозяйств получила от новой власти значительные привилегии, остальные же сельские жители потеряли право свободно распоряжаться своей продукцией – без санкции властей большинству из них нельзя было продать даже курицу.

Если до прихода Гитлера к власти за экономикой надзирала примерно тысяча госслужащих, то через несколько лет нацистскому государству для контроля за производством понадобилась полумиллионная чиновничья армия

Экономика, ведущая к войне. Нацистский режим имел ярко выраженный популистский характер. Программа «национального социализма» была не только пропагандистским лозунгом — его реализовывали на практике: введение оплаченных отпусков для рабочих и служащих; удвоение числа нерабочих дней; развитие массового туризма; создание первой модели дешевого «народного» автомобиля и широкое строительство прекрасных шоссейных дорог; поощрение семей с детьми; начатки системы пенсионного обеспечения, защита крестьян от капризов погоды и колебаний цен на мировом рынке, защита должников от принудительного взыскания долга путем описи и продажи имущества, а должников по квартплате – от выселения.

Все это способствовало популярности режима среди подавляющего большинства немецкого населения. Нацистская пропаганда превозносила эти достижения как доказательство превосходства национал-социализма над «еврейской» либеральной демократией и предрекала последней скорую гибель во всем мире. И, действительно, нацисты сумели справиться с трудностями, над которыми безуспешно бились все предыдущие немецкие правительства. Однако, созданная ими экономическая система, обеспечившая рост уровня жизни немцев, была чрезвычайно опасна для всех их соседей.

Нацистское правительство широко расходовало бюджетные деньги на социальные выплаты, и рост денежных доходов населения стал заметно опережать рост производства товаров народного потребления. Чтобы не допустить роста цен, нацисты прибегли к «замораживанию» цен в приказном порядке. В результате стало сокращаться производство этих товаров, они начали исчезать с магазинных полок и некоторые из них пришлось распределять по карточкам.

Дело усугублялось еще и тем, что с безработицей нацисты очень быстро покончили тоже очень «простым» путем — они резко увеличили военные заказы государства, и на заводах, выпускающих вооружения, появились, как по мановению волшебной палочки, сотни тысяч новых рабочих мест. И вчерашние безработные, начавшие получать полновесные зарплаты, тоже стали активными покупателями в магазинах, хотя сами не производили ничего необходимого населению. Бюджетных средств на грандиозные программы перевооружения не хватало, и государство принялось «подпечатывать» новые денежные купюры, и они, попав в руки работников военных предприятий, тоже оказывались на рынке товаров народного потребления, которые становились все более и более дефицитными. [Австрийцы, убежденные пропагандой в благополучии нацистской экономики в соседней Германии, после входа в их страну немецкой армии были поражены поведением немцев, буквально сметавших товары в австрийских магазинах…]

Налоги для основной массы населения были существенно снижены или отменены вовсе, основное налоговое бремя было переложено на предпринимателей (они отдавали в бюджет 80-90% прибыли). Снижение деловой активности не позволяло собирать в госбюджет достаточное количество средств, и к концу 1937 года нацистское государство уже балансировало на грани банкротства, не в силах выполнять принятые на себя перед населением обязательства.

Необходимо было срочно изыскать возможности для того, чтобы насытить государственный бюджет деньгами, а рынок — товарами народного потребления. Возможностей таких было две: а) физическое уничтожение сначала немецкой, а затем и европейской еврейских общин и присвоение их немалого имущества, и б) захват европейских стран и их тщательно организованное ограбление. И та, и другая возможности вполне соответствовали нацистской идеологии.

С ростом военной мощи усиливалась и агрессивность гитлеровской внешней политики. Первоначально ее официально провозглашенной целью было присоединение всех территорий соседних государств, на которых живут немцы. Добиться этого можно было только ломая послевоенные границы силой.

Читать дальше:

СССР и кризис европейской цивилизации

СССР в 20-е годы был слабо связан с мировой экономикой, и крах на нью-йоркской фондовой бирже здесь никак не отозвался. Но 1929 – 1932 годы в истории нашей страны были пострашнее, чем в истории стран Запада. Именно в эти годы после недолгой «нэповской передышки» началось «развернутое строительство социализма в СССР», и государственное насилие над всем населением страны достигло невиданных, даже по российским меркам, масштабов. Ценой миллионов погубленных человеческих жизней отсталая страна за короткий срок превратилась в великую военно-промышленную державу, готовую занять ведущее место на мировой арене.

«ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» В ЭКОНОМИКЕ

Конец НЭПа. В конце 20-х годов от непоследовательной и противоречивой «новой экономической политики» советское государство вернулось к тем же методам, от которых оно отступило в 1921 году.

В 1927 году партийная пропаганда начала раздувать не существовавшую тогда опасность агрессии империалистов против СССР. Наученное горьким опытом городское население быстро «смело» все товары с магазинных прилавков, а крестьяне стали придерживать свои хлебные запасы.

В этой обстановке Сталин в январе 1928 годов объявил «кулаков» «пособниками мировой буржуазии» и дал указание – крестьян, отказывающихся продавать зерно государству по твердым ценам, привлекать к суду «за спекуляцию» (при этом речь шла не о сдаче продналога, а о тех излишках, которыми крестьянин по закону был волен распоряжаться по своему усмотрению).

Вновь, как в годы «военного коммунизма», были закрыты городские базары, на дорогах появились заградительные отряды, 30 тысяч коммунистов были посланы по деревням обыскивать крестьянские амбары и конфисковывать найденные запасы. К насилию над зажиточными семьями были привлечены бедняки, получавшие четверть изъятого у соседей хлеба по низким ценам.

В ходе этой кампании шла подготовка кадров, отбор людей для еще более крутых действий в будущем: тысячами снимали с постов местных руководителей, не проявлявших должной решительности в хлебных реквизициях, судей, отказывавшихся выносить приговоры крестьянам по незаконным обвинениям, – их места занимали те коммунисты, которые готовы были, не зная жалости, выполнять любые приказы из «центра» без колебаний и рассуждений; в деревнях для будущих расправ над зажиточными семьями создавался «бедняцкий актив».

В следующем, 1929 году реквизиции хлеба в деревне продолжались по нарастающей. Крестьян, не желавших продавать зерно государственным заготовителям, отдавали под суд, забивали в их дворах колодцы, им не продавали товары, их детей не допускали к занятиям в школе и т. д. Но это была лишь подготовка к задуманному «великому перелому».

Ежегодно изымать урожай из 18 миллионов индивидуальных «кулацко»-середняцких дворов было и накладно, и с каждым разом все более опасно. Поэтому сталинская партия поставила задачу «раскрестьянить» деревню, полностью изменить характер труда, весь образ жизни сельских жителей – превратить индивидуальный труд крестьян-собственников в совместный коллективный труд всей деревни, где каждый работник был бы лишь малой, несамостоятельной частичкой большого и многолюдного хозяйства, в котором ему лично ничего не принадлежит.

Перейти к такому коллективному хозяйствованию была не прочь часть беднейшего крестьянства, потерявшая надежду самостоятельно и в одиночку выбиться из нужды. Но подавляющее большинство сельских хозяев вовсе не желало добровольно, собственными руками ломать вековой уклад своей жизни. Чтобы сломить сопротивление крестьянской массы, был применен уже опробованный в годы гражданской войны прием: расколоть крестьянство, натравить деревенскую бедноту на односельчан, сумевших наладить эффективное, доходное, «справное» хозяйство.

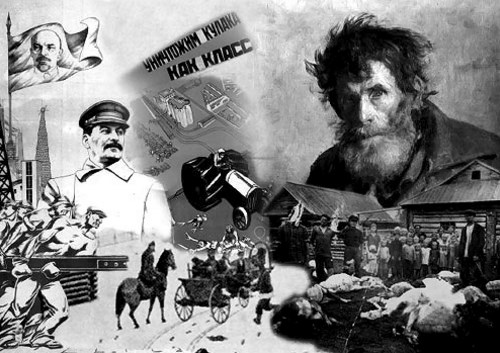

«Раскулачивание». Осенью 1929 года по решению ЦК ВКП(б) по всей стране начала разворачиваться гигантская операция «раскулачивания». Фактически вне закона были объявлены все крестьяне, державшие в хозяйстве больше одной лошади, нанимавшие в страдную пору работников, арендовавшие землю в дополнение к собственному наделу, содержавшие мельницу и т. д.

Инструкции – кого считать «кулаками» – были написаны для каждого района. Но на практике этот вопрос решался проще: приезжал в село партийный уполномоченный, собирал вечером «бедняцкий актив», и они вместе намечали жертвы завтрашней расправы по собственному разумению.

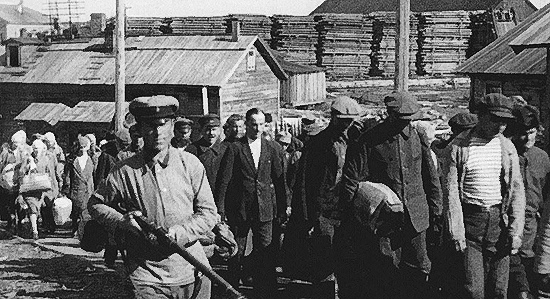

Приходя наутро в намеченный двор, «раскулачиватели» выводили всю семью от мала до велика из дому, сажали на подводу или в сани и отправляли в ближайший город или на железнодорожную станцию, где она попадала под конвой органов безопасности (ГПУ); оставшиеся в избе домашние вещи соседям-«активистам» разрешалось поделить между собой, а земля, весь двор, скотина и рабочий инвентарь считались уже собственностью организуемого в те же дни колхоза.

В каждой деревне, как бы бедна (или богата) она ни была, выполнялся спущенный «сверху» план – раскулачить 5 – 7% дворов, живших лучше, чем все остальные. При этом не имело значения, благодаря чему выбились «в люди» их хозяева, – они оказались зажиточнее других, и это было вполне достаточным основанием для того, чтобы их разорить и навсегда изгнать из родных мест.

Плановые задания по ликвидации лучших хозяев деревни повсеместно местные «активисты» перевыполняли вдвое, а то и втрое – в среднем за годы коллективизации «раскулачено» было от 10 до 15% дворов. [Если учесть, что в это время насчитывалось 26 миллионов единоличных хозяйств, а «раскулачивали» в основном большие семьи, то можно ориентировочно подсчитать, сколько людей в общей сложности подверглось этой экзекуции]

Товарными эшелонами или на баржах «кулацкие» семьи вывозились в малонаселенные северные районы и выгружались в чистом поле или в тайге – сколько из них осталось в живых, а сколько погибло от голода, холода и эпидемий, неизвестно до сих пор. Там, где «спецпоселенцам» удавалось выжить и построить новую деревню, появлялась комендатура с охранниками – для того, чтобы пресекать побеги и заставить ссыльных выполнять государственные повинности (как правило, на лесоразработках). Ссылка «раскулаченных» считалась вечной.

Организация колхозов. Деревня была не только «очищена» от наиболее самостоятельных и активных хозяев, но и деморализована: большинство из оставшихся крестьян не только не заступились за своих соседей, но так или иначе содействовали этим расправам и даже участвовали в дележе конфискованного имущества сосланных. В такой обстановке зимой 1929 – весной 1930 года началась «сплошная коллективизация» – принудительное объединение всех нераскулаченных крестьян в общие хозяйства (колхозы). Фактически это была конфискация главного крестьянского имущества – земли, скота, орудий труда.

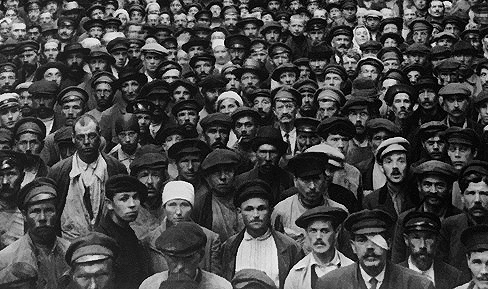

Высшие партийные руководители объезжали коллективизируемые губернии, призывали к решительности, тысячами исключали из партии колеблющихся, заменяли работников, не сумевших добиться в своих районах массового вступления крестьян в колхозы. 25 тысяч рабочих-коммунистов были направлены в деревни для «социалистической перековки» крестьян-собственников.

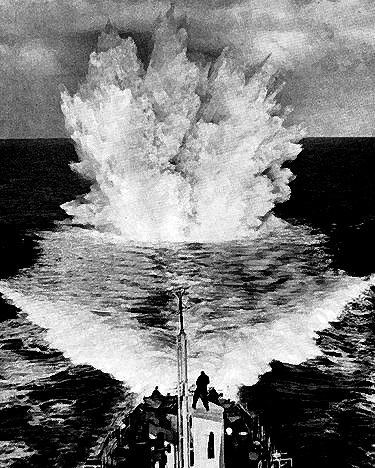

В начале 1930 года в различных районах СССР вспыхнуло до 2 тысяч вооруженных выступлений. Иногда крестьянские волнения перерастали в массовые восстания, для подавления которых приходилось применять не только пехотные части и конницу, но даже авиацию. На Кавказе коллективизация вылилась в настоящую партизанскую войну.

К весне 1930 года в борьбе с разрозненным сопротивлением крестьянства наметился перелом – в колхозы записалось больше половины семей. Но цена этого «перелома» для сельского хозяйства страны была катастрофической.

Подавляющее большинство крестьян воспринимали свое вступление в колхоз не как начало новой трудовой жизни, а как конец жизни прошлой – трудной, но своей собственной, – как свое окончательное поражение. Только этим можно объяснить то, что, подписав заявление о вступлении в колхоз, крестьянин резал подлежащих сдаче в общественное стадо овец, свиней, коров и даже лошадей («конец света!»). За несколько месяцев поголовье скота сократилось больше, чем за все годы гражданской войны: лошадей и коров – на 1/3, свиней – вдвое, овец – в 2,5 раза, сколько было порезано домашней птицы – никто не считал

Людей можно было заставить записаться в колхоз, отдать туда свою землю, но заставить их работать там в этот первый год государству оказалось не под силу – весенний сев 1930 года на колхозных полях был сорван. Осознав это, Сталин на время приостановил безумную гонку за стопроцентной коллективизацией. Вслед за разрешением свободного выхода из колхозов к единоличной жизни тут же вернулась половина «записавшихся».

Но оказалось, что возобновить свое хозяйство практически невозможно – сданный в общее стадо скот возвращать никто не собирался, землю для единоличника нарезали за тридевять земель от деревни, на неудобьях, а спецналог для него ввели такой, что на уплату его надо было отдать чуть ли не весь урожай. В районы с низким процентом коллективизации переставали завозить какие-либо товары. Уже на следующий год почти все вышедшие вынуждены были вернуться в колхозы – на этот раз вполне «добровольно». Новую, колхозную жизнь, смирившись, все же пришлось начинать.

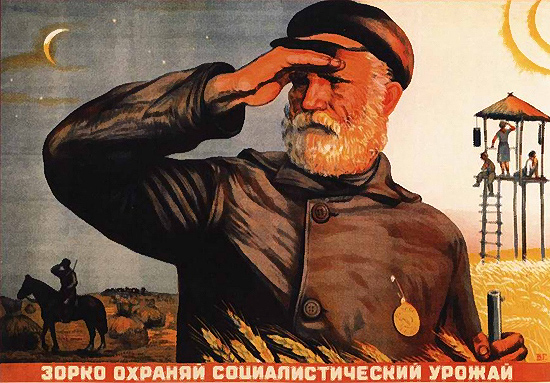

Выгоды от коллективизации для государства проявились очень быстро: хотя надой от колхозной коровы в среднем снизился почти до «козьего» уровня (меньше 1000 литров в год), а сбор зерна упал на 10%, зато государственные заготовки увеличились сразу вдвое – выкачивать урожай из общего колхозного амбара оказалось гораздо легче и безопаснее. Хлеб из деревни выметался буквально «под метелку», заготовители в погоне за плановыми цифрами изымали даже семенные запасы новорожденных колхозов. На запад и к морским портам потянулись эшелоны с зерном – в 1931 году его экспорт по сравнению с 1929 годом вырос в 17 раз!

В эти кризисные годы мировые рынки были затоварены; в других странах кое-где зерно сжигали, потому что цены на него были бросовыми. Но чем ниже падали цены, тем больше хлеба вывозилось из СССР – ведь государству, в отличие от фермеров, он доставался практически даром.

Крестьяне сразу поняли, кому принадлежит на самом деле собранный ими урожай в «самостоятельном» коллективном хозяйстве. Чтобы прокормиться самим, ими был изобретен невиданный в мире способ уборки: днем (все вместе) – косами и жатками, а по ночам (поодиночке) – ножницами, состригая колосья в домашний тайник. В ответ советское государство в 1932 году принимает одно из самых своих драконовских постановлений, прозванное в народе «законом о трех колосках», по которому колхозников стали сажать в лагеря на 10 лет даже за малейшее хищение колхозного имущества. Крестьяне стали тайком посылать на колхозные поля своих детей «стричь колоски», – в ответ государство распространило все виды уголовной ответственности и на детей, начиная с двенадцатилетнего возраста.

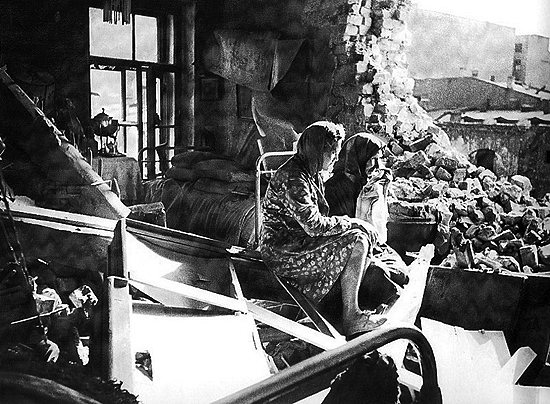

«Голодомор». В конце 1932 – первой половине 1933 года разразилась катастрофа. «В наказание» за то, что колхозы самых хлебородных и скотоводческих районов (Украина, Поволжье, Северный Кавказ, Западная Сибирь, Казахстан) пытались уклониться от сдачи хлеба и мяса государству, произведенное там продовольствие было полностью вывезено. Начался голод – голод, опустошительнее которого не знала отечественная история, первый голод, который сознательно организовало само государство, отказавшееся хоть чем-нибудь помочь 30 миллионам своих граждан.

Вымирали целые деревни, из жалости родители убивали собственных детей, было и людоедство. Толпы обезумевших и обессилевших от голода крестьян брели к железным дорогам, по которым мимо них под охраной шли составы с экспортным хлебом [3,8 млн. т – в 1932 и 1933 годах], подходили к оцепленным войсками городам и умирали на их окраинах.

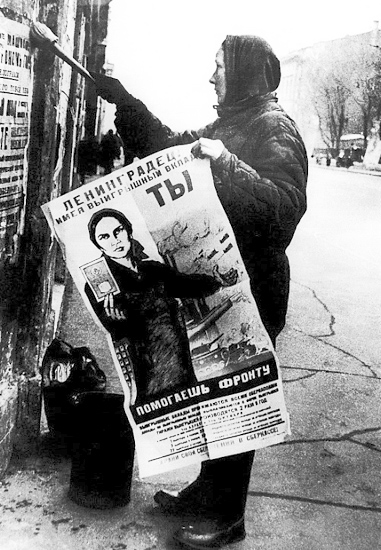

Ни одного слова о происходящей трагедии не просочилось в советскую печать, молчали испуганные горожане, отоваривавшие свои продуктовые карточки, только о новых победах колхозного строя и невиданных темпах индустриализации говорили руководители СССР. Никто тогда не считал, сколько населения мучительно вымерло в тот страшный год. По разным сегодняшним оценкам, жертвами этого голода стали от 4 до 9 миллионов человек.

Это был последний удар, окончательно обескровивший деревню, от которого она уже не смогла оправиться – открытые выступления против «колхозного строя» почти прекратились. К середине 30-х годов практически все крестьяне стали колхозниками.

Прикрепление к земле. Бежать в города крестьяне начали с самого начала коллективизации – в 30-е годы из деревни было «выдавлено» 15 – 20 миллионов человек. В 1933 году, когда бегство из деревни приобрело угрожающие масштабы, в стране была введена паспортная система. Паспорта со штампом о прописке по месту жительства получили горожане, обитатели рабочих поселков, но деревенским жителям паспортов не выдали – они потеряли возможность не только перебраться в город, но даже без разрешения начальства уехать в другую деревню.

Работа на земле превращалась в тяжкую и малооплачиваемую повинность (кормили колхозников почти исключительно приусадебные участки). Государственные, партийные органы вынуждены были постоянно подстегивать колхозы, «учить» вчерашних крестьян как работать на земле: писать подробнейшие инструкции по ведению хозяйства и отдавать приказы – когда и как пахать, сеять, полоть и косить, регулярно засылать в каждый колхоз уполномоченных-контролеров «на посевную», «на уборочную» и т. д., и т. п.

Российское крестьянство фактически перестало существовать как особый, самостоятельный общественный класс. Даже само слово «крестьянин» (от «христианин») почти вышло из употребления, замененное на новое, странно вначале звучавшее обозначение – «колхозник». Сельское хозяйство превратилось на все последующие десятилетия в самую малопроизводительную, «лежачую» отрасль советской экономики.

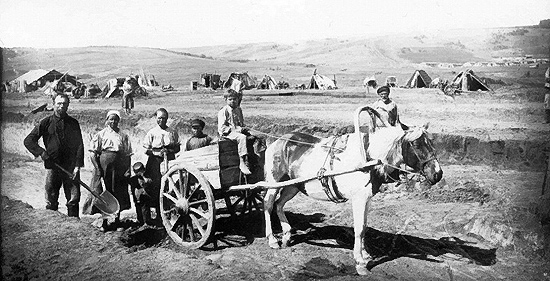

Средства для индустриализации. Параллельно с колхозным «переломом» деревни начало разворачиваться огромное промышленное строительство. «Социалистические преобразования» в сельском хозяйстве, кроме дарового продовольствия, дали государству огромное количество дешевых рабочих рук ссыльных, заключенных и переселенцев в города. Хлынувшая на новые стройки масса крестьян готова была работать за любую, пусть даже самую ничтожную плату.

С началом «развернутого наступления социализма» перестали церемониться и с горожанами – рабочие и служащие должны были отдавать по месячной зарплате (а то и по две), покупая облигации государственного «займа индустриализации» (такие «пожертвования» населения многократно превышали доходы, которые казна получала от госпромышленности). Резко возросло производство водки, и в госбюджет потекли в невиданном прежде количестве «пьяные» деньги. Всех этих средств все равно не хватало на гигантское строительство, и государство принялось активно печатать для своих нужд бумажные деньги – покупательная способность рубля уменьшалась, а вместе с ней «облегчалась» и зарплата у всех работников.

Но все эти дополнительные доходы, которые государство вытягивало у населения, годились только для внутреннего употребления – для того, чтобы оплатить рытье котлованов и возведение стен новых заводов. Для закупки же их «начинки» (станков, оборудования, технологий) требовалась валюта, которую мог дать только экспорт.

На экспорт пошли все ресурсы и ценности, какие только можно было найти в стране и продать за валюту, – вывозились меха и лен, лес и нефть, зерно и шедевры Эрмитажа, иконы и драгоценности Алмазного фонда. По всей стране шли аресты вчерашних предпринимателей-«нэпманов», от которых требовали сдачи государству золота, драгоценностей и валюты.

Практически вся экспортная выручка шла на закупку новейшей западной техники. В 1931 году СССР закупил на мировом рынке треть продававшихся там машин и заводского оборудования, а в 1932-м. – половину!

Закупать предпочитали не отдельные машины и даже не производственные линии, а целые заводы «в сборе». Заказы из СССР для западных корпораций в годы Великой депрессии были буквально «манной небесной». Главную роль в поставках самого современного промышленного оборудования для советской индустриализации сыграли крупные американские компании, оттеснившие на второе место известные германские фирмы. Иностранные специалисты участвовали в строительстве предприятий, в установке оборудования, в обучении советских рабочих и инженеров.

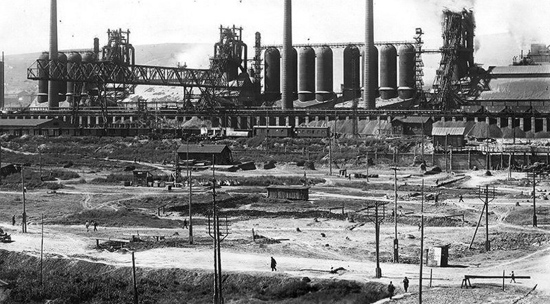

Строительный «штурм». Все силы и средства были брошены в тяжелую промышленность. Начали одновременно строить 1,5 тысячи новых крупных предприятий металлургии, машиностроения, химии, энергетики, угольных и рудных шахт и разрезов (и ежегодно количество новых начинающихся строек все увеличивалось). Неквалифицированной рабочей силы и «новеньких» бумажных денег на все это было в достатке, но остро не хватало строительных материалов, металлоконструкций, труб и пр., не говоря уже о технологическом оборудовании.

Государство могло снабдить всем необходимым не больше 60 строек, а бесперебойно и высокими темпами возводились лишь 14 крупнейших (Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, Запорожсталь, Уралмаш, несколько тракторно/танковых заводов и некоторые другие стройки). Началась горячка и хаос штурмовщины – тогда это называли «битвой железных строек». Газетные сообщения о возведении гигантов индустрии и впрямь напоминали фронтовые сводки.

В точности уяснить, как проходил этот невиданный промышленный штурм, трудно даже сегодня. Плановые сроки в большинстве случаев были невыполнимы. Признаться в невыполнении государственных заданий для директоров заводов и строек было смертельно опасно – карательные органы и высшие партийные руководители развернули широкую охоту за «вредителями». Директора, как могли, скрывали истинное положение дел и слали в «центр» сводки о выполнении планов, а в ответ получали новые, еще более увеличенные задания. Когда, в конце концов, разница между бумажной «цифирью» и реальностью становилась вопиющей, старое руководство «клало партбилет на стол» (со всеми вытекающими в то время последствиями), а ему на смену приходило новое, которое тут же оказывалось в том же порочном круге.

Сталин ликвидировал Центральное статистическое управление, запретил публиковать любые цифры, из которых можно было бы понять, что творится в экономике, а данные о выполнении и перевыполнении планов, провозглашавшиеся с трибуны самим вождем, проверить никто не мог (да и не решался).

Широкое промышленное строительство продолжалось теми же способами и примерно с той же скоростью до конца 30-х годов.

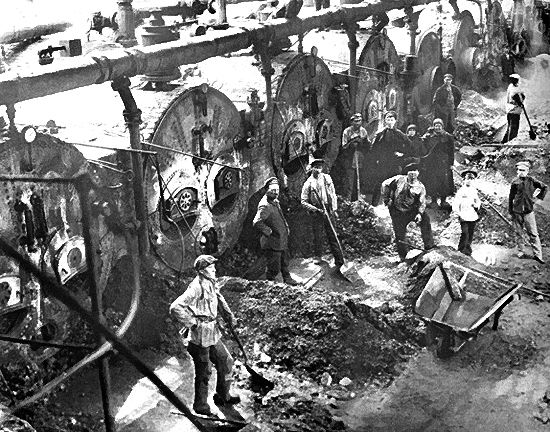

Интенсификация труда. В промышленности «встретились» новейшая, передовая техника и в массе своей полуграмотный и бесправный работник, живущий в материальном и бытовом отношении на уровне прошлого века.

9/10 населения страны имели лишь начальное образование или вовсе не умели читать и писать. Инженерные кадры готовились в срочном порядке по упрощенным программам и в массе своей не имели достаточной квалификации.

Американского образца завод часто возвышался посреди наскоро слепленного барачного рабочего поселка, который даже еще не успел вытеснить землянки первостроителей.

Получив в свое распоряжение массу дешевой и неквалифицированной рабочей силы, государство стремилось добиться от нее как можно более интенсивного труда.

Интенсивность труда, как правило, зависит от его оплаты (больше наработал – больше получил). Уровень оплаты труда на советских заводах 30-х годов был низкий, и соответственной была и трудовая отдача работников. Платить всем им больше за больший труд возможностей почти не было. Денежное увеличение зарплаты отдачи не давало – работники производили в основном не товары для людского потребления («ширпотреб»), а «железки» для могущества государства, так что, на повышенную зарплату все равно купить было нечего. Необходимо было вынудить рабочих отдавать производству больше сил и сноровки, сохраняя или даже фактически снижая уровень оплаты их труда.

Единовременно поднять государственные нормы выработки было опасно (пролетариату по-прежнему было «нечего терять, кроме своих цепей») – решили сначала показать, что существующие традиционные, привычные нормы занижены, что можно и нужно вырабатывать гораздо больше.

Ставку сделали на самых талантливых, умелых и честолюбивых, для которых общественное признание их заслуг было важнее материальной оплаты, на тех, кто способен за смену перекрыть обычную норму в 5, 10, а при идеальных, специально созданных условиях и в 20 – 30 раз [по имени ставшего знаменитым шахтера-«ударника» А. Стаханова их стали называть «стахановцами»].

Таких рекордистов выявляли, опекали и обеспечивали всем необходимым буквально на каждом предприятии – организация «стахановского движения» стала одним из важнейших плановых заданий (за его выполнение с директоров спрашивали «наверху» так же строго, как и за выполнение плана по выпуску продукции). Все газеты заполнились славословиями «передовикам», вызывавшим друг друга на соревнование – кто больше перевыполнит отраслевую норму выработки. Стахановцев сажали во все почетные президиумы торжественных собраний. Пропаганда преподносила эту шумную кампанию, как торжество «человека труда», который только в советской стране может добиться такого почета и уважения…

Но во всем этом деле была и оборотная – и самая важная – сторона. Перевыполнив план в 10 раз, передовик получал и в 10 раз больше зарплаты, талоны на покупку дефицитных вещей (костюм, патефон, иногда даже автомобиль и т. д.). После этого для массы остальных рабочих сменные нормы выработки повышались вдвое-втрое (то есть, для того, чтобы получить ту же плату, работник должен был теперь работать гораздо интенсивней) – государственная цель, таким образом, была достигнута [такая практика создания «передовиков», «ударников», «маяков» действовала в каждой отрасли, области, районе вплоть до конца 80-х годов].

Большинство рабочих прекрасно понимало эту подоплеку «социалистического соревнования» и относилось к ударникам не всегда однозначно. Недаром оскорбление стахановца или, тем более, драка с ним расценивались судами как политические, контрреволюционные преступления — и наказывались соответственно.

Результаты «великого перелома». В годы первых пятилеток (1929 – 1937 годы) в СССР был почти полностью ликвидирован частный сектор в экономике – отныне человек мог работать только на государство, а значит, полностью зависел от него материально. Государство получило возможность диктовать своим наемным работникам практически любые условия труда и платить лишь минимум, необходимый для физического выживания рабочей силы. С окончанием НЭПа рабочие потеряли право через профсоюзы влиять на размеры оплаты своего труда – уровень заработной платы определялся теперь даже не в наркоматах, а непосредственно решениями Политбюро. Жизненный уровень большинства населения оказался «заморожен» на долгие десятилетия.

С 1928 до 1935 года основные продукты питания выдавались по карточкам (при этом право на «мясной» талон имел только каждый десятый, а на масло – лишь каждый двадцатый). Стала хронической нехватка самых необходимых предметов обихода – одежды, обуви, мыла, посуды и всего остального (и по-прежнему, и еще острее с каждым годом – жилья).

После отмены карточной системы зарплата в промышленности росла вдвое медленнее реальной стоимости жизни. В 1939-40 годах из-за хронической нехватки всех основных продуктов вновь повсеместно «снизу» стали вводиться карточки.

При этом подрастающим поколениям сызмальства внушалось, что только труд на государство дает почет и уважение, попытки же заработать как-то по-другому – постыдны, если не преступны. Этот сдвиг отразился даже в русском языке: слово «предприниматель» исчезло, а для всех, кто пытался заработать себе на жизнь помимо государства, появилась презрительная кличка «частник».

Ликвидировав свободный рынок, государство стало само определять, чего и сколько производить, как и по каким ценам сбывать произведенные товары, куда вкладывать капиталы и направлять «живую силу». Вместо конкурирующих друг с другом хозяев-капиталистов возник один хозяин-супермонополист, сосредоточивший в своих руках все производство и обмен. Во главе каждой отрасли хозяйства было поставлено отдельное министерство, управлявшее всей деятельностью «своих» предприятий. Планы увеличения производства, доводимые до каждого директора, приобрели силу государственных законов, и за невыполнение их полагалась уголовная ответственность. Понятия «выгодности» или «невыгодности», рентабельности или нерентабельности того или иного предприятия потеряли всякий смысл. Цели производства определялись уже не рыночным спросом населения и не экономической выгодой, а планами политического руководства страны.

Сталинское руководство видело главную свою задачу в том, чтобы максимально нарастить военно-промышленную мощь государства и превратить СССР из слаборазвитой, изолированной от остального мира страны в сильнейшую военную державу, которая бы определяла весь ход мировых событий. Марксистская идея о неизбежности победы социализма во всем мире стала пониматься, как завоевание Советским Союзом мирового господства.

Все силы, все ресурсы страны были сконцентрированы государством и брошены на достижение этой грандиозной цели.

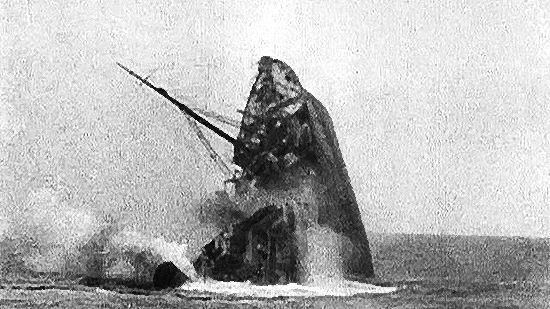

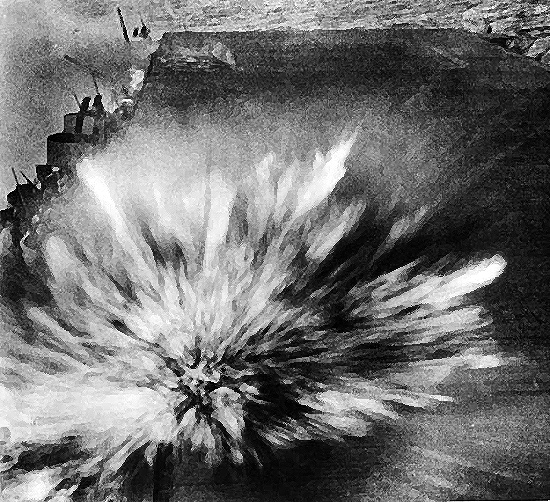

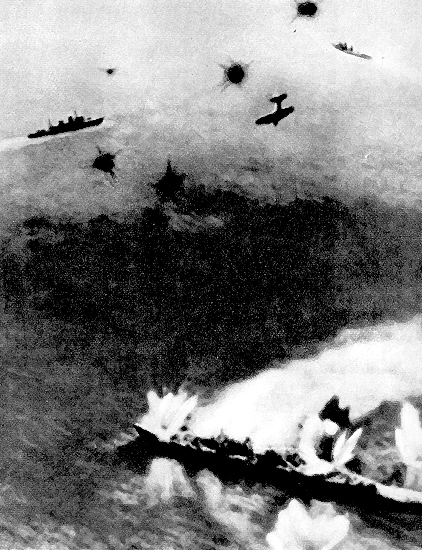

За две первые пятилетки (1928 – 1937 годы) ценой огромных жертв и лишений всего населения в стране было построено свыше 9 тысяч новых предприятий – в основном, тяжелой промышленности. Они обеспечили, в первую очередь, военную мощь государства, причем в масштабах, явно превышающих чисто оборонительные потребности. Практически «с нуля» было создано танко-, самолето-, автомобилестроение, широко развернулось производство артиллерийских систем и боеприпасов, строительство военно-морского флота.

Уже в 1932 году годовой выпуск вооружений подскочил по сравнению с 1930 годом в несколько раз: артиллерийских орудий – в 4,8; снарядов – в 2,7; пулеметов – в 3,4; самолетов – в 3,3; танков – в 20,6 раза.

Колоссальные средства были брошены на строительство крупнейшей системы оборонительных сооружений вдоль западной границы («линия Сталина»), на рытье каналов (Беломорский, Москва – Волга и др.), освоение северных и восточных территорий – в основном трудом заключенных.

Созданный в ходе индустриализации комплекс тяжелой промышленности создавал возможность для технического перевооружения отраслей, работающих непосредственно на население (легкая промышленность), но внимания (и капиталов) им уделялось несравнимо меньше, чем военному производству.

Исключением был массовый выпуск сельскохозяйственной техники, который позволил государству полностью контролировать сев, уборку и вывоз урожая из колхозов – все трактора, комбайны и грузовики были в сельской местности сосредоточены на государственных машинно-тракторных станциях (МТС), работавших по собственным планам и графикам. Несмотря на то, что к 1941 году 94% посевов обрабатывалось техникой МТС, это не дало существенного прироста сельскохозяйственной продукции – в работе на земле никакие машины оказались неспособны заменить работника-хозяина.

По добыче угля и руд, по выплавке металла, по производству электроэнергии СССР сравнялся с ведущими европейскими странами (имеется в виду общее, «валовое» производство – производство же на душу населения отставало от развитых стран многократно).

В то же время, несмотря на столь грандиозное наращивание производственных мощностей, с 1928 по 1941 год национальный доход страны (общий объем всей вновь созданной продукции за вычетом всех затрат) реально вырос всего в полтора раза, а производительность общественного труда – лишь на треть. Значительно повысилась материалоемкость промышленного производства – для того, чтобы создать готовое изделие, в конце 30-х годов тратилось на треть больше сырья и электроэнергии, чем на такое же изделие десять лет назад. Это означало, что продукция советской промышленности не могла бы быть конкурентоспособной на мировых рынках; но такая задача руководством страны и не ставилась. Напротив, главной целью индустриализации было достижение полной независимости от мировых рынков и самообеспечение страны (автаркия). К концу 30-х годов СССР вплотную приблизился к достижению этой цели и уже мог почти обходиться без импорта – заводы оборудовались, в основном, станками советского производства.

ГОСУДАРСТВО БЕЗ ОБЩЕСТВА

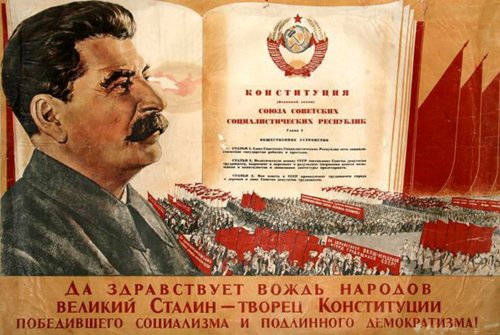

Полное огосударствление экономики шло параллельно с ужесточением политического режима в стране. В 20-е годы многое в жизни советского общества еще напоминало о недавней революции; в следующем же десятилетии с любой «анархией» было покончено. Государство «подмяло» под себя все общество, а само приобрело завершенную форму: вся власть окончательно сосредоточилась в руках одного человека – «великого вождя мирового пролетариата» Сталина. В 1928 году этот человек был всего лишь лидером правящей партии; через десять лет он стал земным богом, в руках которого была жизнь и смерть любого человека в стране.

При этом в стране формально существовали все элементы демократического государства: Конституция 1936 года закрепляла основные права и свободы граждан; высшими органами власти числились выборные Советы; правящая коммунистическая партия, согласно уставу, подчинялась не «вождю», а решениям своих съездов. Правда, с середины 30-х годов все голосования на партийных съездах (как и на любых других собраниях) стали единогласными, а на «выборы» проголосовать за одного-единственного выдвинутого «сверху» кандидата являлись почти 100% избирателей. Официально это объявлялось доказательством «морально-политического единства» советского общества.

Расправа со «старой партией». Недовольство результатами «большого скачка», протест против жестоких методов его проведения не могли вылиться в сколько-нибудь организованное массовое сопротивление власти, – все некоммунистические организации были ликвидированы или надежно подавлены еще в сравнительно «мирные» годы НЭПа. Единственной организованной силой в стране была ВКП(б). Но чудовищные масштабы насилия над страной в период коллективизации и индустриализации заставили содрогнуться даже многих «твердокаменных» большевиков. Внутри партии стали расти антисталинские настроения.

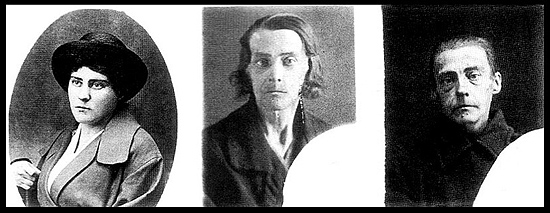

С 1929 по 1936 годы в ВКП (б) было проведено несколько «чисток», из партии исключили более 800 тысяч человек (в основном рядовых или руководителей нижнего звена). Но искоренить оппозицию не удалось, – внутри неоднократно «чищенной» партии появлялись подпольные антисталинские группы. Еще опаснее был бы возможный сговор «старых большевиков» (так называемой «ленинской гвардии») в высшем эшелоне власти с целью смещения Генерального секретаря.

Начиная с 1934 года Сталин начал целенаправленно и методично истреблять тех, кого привыкли считать «истинными», «идейными» коммунистами, – ветеранов партии с дореволюционным стажем, видных участников революции, гражданской войны.

Технически расправа со «старой гвардией» оказалась возможной потому, что Сталин через «своих людей» полностью контролировал карательные органы (НКВД – Народный комиссариат внутренних дел) и все средства массовой пропаганды. Но самое главное – уничтожение активных большевиков, которые только что провели жесточайшие кампании коллективизации и индустриализации, поддерживалось и одобрялось большинством населения страны.

К середине 30-х годов люди в полной мере ощутили на себе последствия «большого скачка». Разница между светлыми ожиданиями и реальными результатами «социалистического» переворота удручала. Как же так получилось? – ведь идеи-то прекрасные! – не иначе, вмешались какие-то «темные силы»… В общественном сознании бродила мысль о том, что во всех страданиях народных, во всех жестокостях власти виноваты замаскировавшиеся «враги», злокозненные «вредители». Эти массовые настроения сталинская пропаганда умело довела до накала истерики.

При этом самого Сталина та же пропаганда представляла единственным защитником вновь обездоленных, надежным «другом народа», который сам окружен коварными заговорщиками. Но не дадут погубить страну и ее вождя грозные, бдительные и никогда не ошибающиеся «органы»! Они с помощью трудящихся выявят, разоблачат и уничтожат презренных наймитов империализма, шпионов и диверсантов, у которых руки по локоть в народной крови!..

В 1936-38 годах по всей стране прошла серия открытых судебных процессов над «старыми большевиками», еще недавно возглавлявшими партию и страну. На глазах у потрясенной публики обвиняемые каялись в чудовищных преступлениях против собственного государства и требовали для себя самых суровых наказаний. Это была наглядная демонстрация того, что врагом советской власти может оказаться любой, и никакие прошлые заслуги здесь ничего не значат.

«Большой террор». В середине 30-х годов развернулся «Большой террор», продолжавшийся (с периодическими спадами и всплесками) до самой смерти Сталина. Через несколько лет в партии (и в живых) практически не осталось тех, кто ее когда-то создавал и вел к власти.

Занимать должность секретаря парторганизации, директора завода, председателя колхоза, начальника стройки и т. п. было в эти годы смертельно опасно – на место «разоблаченных» и казненных «врагов народа» назначались новые люди, которых очень часто вскоре ждала участь их предшественников. Молниеносные карьеры заканчивались тюрьмой, лагерем или расстрелом. Только за один 1937 год руководство краевых, областных и республиканских партийных и советских органов полностью сменилось по 4 – 5 раз!

Методично, планомерно истреблялось старое «начальство» и во всех ведомствах – от наркомата путей сообщения до армии, от аппарата Советов и профсоюзов до службы внешней разведки и Коминтерна. Не избежали общей участи и сами грозные «органы» – и начинавший «Большой террор» Генрих Яг`ода, и сменивший его на посту главы НКВД Николай Ежов (он выполнил в 30-е годы основной объем «работы») также были расстреляны как «враги народа». Вслед за ними в тюрьмы отправлялись и их подчиненные – недавние палачи сами оказывались на месте своих жертв.

«Большой террор» быстро распространился практически на все слои населения. Обвинить в «шпионаже», «измене Родине», «контрреволюционной агитации», «организации террористических актов или диверсий» и т. п. могли практически любого. «Политическими» преступлениями стали считаться хулиганство, хищение государственной собственности и т. п. В тюрьме могла оказаться и библиотекарша, у которой по недосмотру на полках остались книги «врагов народа», и школьный учитель, в недостаточно сильных выражениях заклеймивший на уроке бывших героев революции, и заводской мастер, у которого на участке произошел несчастный случай, и неграмотный мужик, использовавший газету с портретом вождя «не по назначению»… Достаточным основанием для ареста было простое знакомство с кем-либо из уже арестованных «врагов народа».

Никто не был застрахован от попадания в застенки НКВД, ничто не являлось гарантией безопасности, но меньше всего шансов выжить в эти годы было у людей неординарных, самобытных, чем-то выделяющихся из общей массы, живущих «своим умом». Зато наступило раздолье для абсолютно подлых и беспринципных – анонимный донос на начальника, соперника, соседа стал надежным средством решить самые разнообразные личные проблемы – от ускорения карьеры до расширения жилплощади.

Основная масса жертв отправлялась в ГУЛАГ [Государственное Управление лагерей] или на казнь без долгих и сложных юридических процедур. Суды обходились не только без адвоката и свидетелей, но часто и без присутствия самого обвиняемого – приговор выносился заочно, объявлялся обвиняемому и приводился в исполнение немедленно, без всяких обжалований. Но и при такой повышенной «пропускной способности» репрессивная машина в эти годы была перегружена и едва справлялась с огромным объемом «работы». Все тюрьмы были переполнены, часто заключенных набивали в камеры так, что они не могли не только лежать, но и сидеть, а по ночам в тюремных дворах ревели моторы грузовиков – так глушили звуки выстрелов и крики жертв при расстрелах.

Территориальные подразделения НКВД, как и все советские ведомства, получали «сверху» плановые разнарядки – сколько «врагов народа» следует выявить и уничтожить. Как правило, местные карательные органы просили у «центра» дополнительных лимитов на разоблачение и отстрел «вредителей». Их задача была облегчена официальным разрешением применять к допрашиваемым «меры физического воздействия». Пытками из арестованных выбивали показания против их друзей, товарищей, сослуживцев, а когда те попадали в руки следователей, из них также выбивали показания на людей, с которыми они были знакомы на воле, – и такая «цепная реакция» продолжалась вплоть до специального указания или исчерпания заданной «нормы».

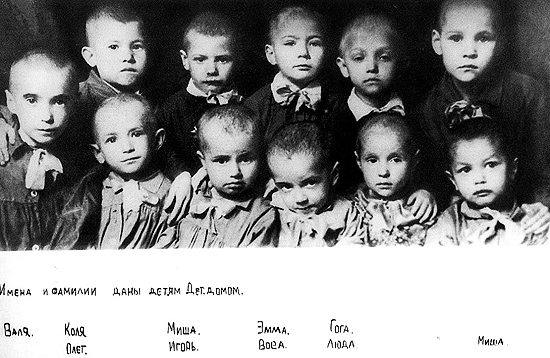

Как правило, вслед за арестом главы семьи «брали» и его родных – вплоть до несовершеннолетних детей. Для таких случаев существовала особая статья обвинения – «член семьи изменника Родины». Жены публично отрекались от арестованных мужей, детей на пионерских и комсомольских собраниях вынуждали клясться в ненависти к родителям, «оказавшимся» шпионами одновременно нескольких вражьих разведок. Но и это далеко не всегда их спасало – они были заложниками следователей НКВД, и судьба детей часто зависела от «признаний» арестованного.

ГУЛАГ. Лагеря НКВД второй половины 30-х годов недаром прозвали «истребительно-трудовыми» [их официальное наименование – «исправительно-трудовые», ИТЛ] – режим содержания в них оставлял попавшим туда мало шансов выжить. «Врагов народа» убивали непосильным трудом и голодом. Но прежде чем погибнуть, заключенные успевали внести свой вклад в «строительство социализма», работая на рудниках, лесоповале, на стройках пятилеток. Обширные области на Крайнем Севере, в Восточной Сибири, на Чукотке осваивались исключительно трудом заключенных. Лагеря получали производственные планы, как и обычные предприятия.

В конце 30-х годов получили широкое распространение так называемые «шарашки» – специальные тюрьмы, в которых заключенные ученые, инженеры и конструкторы разрабатывали новые образцы военной техники. Труд заключенных стал одним из необходимых элементов «плановой социалистической экономики».

Численность казненных, отправленных в лагеря и ссылки в годы «большого террора» до сих пор не поддается точному подсчету. Известно лишь, что счет шел на миллионы. В 50-е годы, когда начали пересматривать приговоры сталинской поры, реабилитированных оказалось около 20 миллионов человек (и это при том, что пересмотр судебных дел коснулся тогда далеко не всех)

Страх перед всемогущим государством стал общим чувством, уравнивающим всех советских людей, важнейшим «мотором» государственной экономики и надежнейшей гарантией политической стабильности. Но одновременно такими же общими чувствами были восхищение государством, преклонение перед его силой, почти религиозный, священный трепет перед его вождем. Эти чувства целенаправленно воспитывались самим государством.

Воспитание «нового человека». У государства появились новые, необычайно могущественные средства воздействия на человека, позволяющие управлять не только его поведением, но и мыслями, и даже чувствами.

Основы знаний об окружающем мире современный человек получает не столько в семье (как это было раньше), сколько от воспитателей, учителей, через книги, газеты, радио, кино и т. д. Все эти каналы обучения, воспитания, информации и эмоционального воздействия в СССР к началу 30-х годов оказались полностью сосредоточены в руках государства и подчинены личному контролю Сталина.

В начале 30-х годов в СССР была создана система обязательного начального (четырехлетнего) образования. В городах большинство детей оканчивали школы-семилетки. В срочном порядке создавались вузы и техникумы для подготовки квалифицированных промышленных специалистов. Вся эта система подчинялась жесткому централизованному контролю. С «революционной» самодеятельностью 20-х годов в деле воспитания было покончено. Остались в прошлом попытки создания «демократических» учебных заведений, в которых ученики контролировали преподавателей, сами определяли, что и как изучать. В школах и вузах восстановили жесткий единообразный порядок и дисциплину, никаких отклонений от государственной программы в содержании обучения не допускалось. Каждый человек должен был получить в школе целостную «единственно верную» картину мира – одинаковую для всех жителей СССР.

С началом коллективизации резко ужесточилась антицерковная политика властей. Была предпринята попытка окончательно искоренить все религиозные организации в СССР и сделать страну «безбожной». Библия, Коран, другие религиозные книги стали в СССР запрещенной литературой. К концу 30-х годов не только в большинстве деревень, но и во многих крупных городах не осталось ни одного действующего храма, а в сохранившихся некому было служить: священнослужителей всех вероисповеданий арестовывали, расстреливали, ссылали. Жесточайше преследовали верующих, не принадлежавших к «большим» конфессиям: выявленные органами НКВД религиозные группы и секты отправлялись в лагеря ГУЛАГа в полном составе.

Жесткий государственный контроль установили в 30-е годы и над всеми людьми творческих профессий – «свободным художникам» в СССР места не было. Писатели, композиторы, художники, скульпторы, режиссеры, артисты были объединены в «творческие союзы», которые фактически стали еще одним «рычагом» государственной машины.

Только государство определяло, кто из них «народный» артист, кто «заслуженный», кто «живой классик», кто просто «талант», а кто «отщепенец» или «литературный подонок». В результате строжайшего цензурного и идеологического отбора «массы» могли читать, слушать и видеть только то, что из всей творческой продукции тщательно отобрало для них государство – и лично Сталин.

Система государственного «контроля над душами» стала не менее важной опорой тоталитарной власти, чем массовый террор НКВД и ГУЛАГа, – а со временем и более эффективной. Поколения, родившиеся в тридцатые годы, стали первыми поколениями действительно советских людей.

Государственная идеология. Советским людям внушалось, что существует только одна философская теория, содержащая правильный взгляд на мир, – «марксизм-ленинизм», и основы этого учения с разной степенью подробности изучались на всех ступенях образовательной системы. «Самодеятельные» толкования марксизма не допускались; безопаснее всего для простого человека было вообще трудов «основоположников» не читать. Труды Маркса–Энгельса–Ленина мог «развивать», «обогащать», «правильно» толковать только один человек – Сталин. Вождь методично приспосабливал марксизм к нуждам своей диктатуры.

Бунтарские, революционные писания Маркса меньше всего подходили для того, чтобы обосновывать абсолютную власть государства над человеком. Так, например, коммунизм по Марксу – это общество, свободное от всякого государственного принуждения: без армии, без полиции, без тюрем, без налогов. Если исходить из этого понятия, то СССР в 30-е годы двигался не к коммунизму, а в противоположном направлении. Сталин лично «обогатил» теорию, заявив, что перед тем, как отмереть, государство должно максимально усилиться – ведь по мере приближения к коммунизму растет сопротивление классовых врагов. Этот вывод стал идеологическим обоснованием массовых карательных кампаний.

Тоталитарный «социализм». В 1939 году Сталин торжественно объявил, что цель, ради достижения которой большевистская партия захватила власть в 1917 году, достигнута – в СССР «в основном построен социализм».

Это заявление содержало в себе некоторую долю правды: в СССР к этому времени действительно утвердился новый, нигде и никогда ранее не существовавший общественный строй. Однако этот строй имел мало общего с тем «царством свободы», которое называл социализмом Маркс и ради которого готов был переступить через все человеческие законы Ленин.

Не получилось даже всеобщего материального равенства, о котором мечтали поддержавшие большевиков народные массы, – в СССР сформировалось новое привилегированное сословие – партийно-хозяйственно-советско-профсоюзное чиновничество. В условиях, когда миллионы людей существовали на грани голода, «усиленный» продуктовый паек с талонами на мясо, сливочное масло уже был огромной привилегией – а уж возможность сшить шубу в спецателье или ездить в мягком вагоне воспринимались как сказочное процветание. Более того, «уравниловку» в оплате труда власти признали злом, и систему привилегий и льгот распространили практически на все население – была выстроена сложная иерархия продовольственных карточек, «закрытых» магазинов, «спецраспределителей», отоваривавших только прикрепленных к ним работников. Уже в 30-е годы получаемая каждым денежная зарплата значила меньше, чем сумма льгот и привилегий, причитавшихся человеку в зависимости от того, где он работает, какую должность занимает.

Гораздо больше сталинский «социализм» напоминал политический идеал вождя итальянских фашистов Муссолини – «тоталитарное» государство. В конце 30-х годов СССР подошел к осуществлению этого идеала гораздо ближе, чем фашистская Италия или нацистская Германия. Советское государство сумело занять в жизни каждого человека, живущего в СССР, центральное место. Государство воспитывало, лечило, учило, давало жилье и работу, кормило, обеспечивало человеку идеалы и смысл жизни, следило за его моральным уровнем, оценивало его и бдительно контролировало каждый его шаг.

Важным элементом советской тоталитарной системы стала перенаселенность городов и нехватка жилья. Бытовой нормой эпохи были бараки и коммуналки, где каждый круглосуточно находился на виду у десятков соседей, среди которых обязательно оказывались осведомители «органов». Большинство горожан жили в таких условиях, что скрыть от государства даже мельчайшие детали своего быта не представлялось возможным, – каждый должен был быть «прозрачен» и ясен во всех своих поступках, связях, помыслах и желаниях.

Область человеческой свободы сузилась до предела. Для большинства в этом не было трагедии: в бараках и коммуналках продолжались многие традиции деревенского «общинного социализма», а опасность угодить в лагерь уравновешивалась такими возможностями быстрого карьерного роста, каких никогда не было у «простого человека» в царской России. Выжившие предпочитали верить, что «зря никого не сажают», и не сомневаться в том, что сегодняшние лишения окупятся сторицей в светлом коммунистическом будущем. А подрастающие дети искренне верили, что им сказочно повезло – ведь они родились в СССР, а не в какой-нибудь ужасной капиталистической стране…

Изоляция от мира. На рубеже 20 – 30-х годов жители СССР были окончательно отрезаны от всех неофициальных источников информации об окружающем мире. Выезд за рубеж стал невозможен практически для всех, за исключением очень узкого круга партийных (в основном, коминтерновских) работников. Немногочисленные иностранцы, приезжающие в страну, находились под бдительной опекой «органов», и неформальное общение с ними грозило обвинением в шпионаже. Люди прекратили переписку с заграничными родственниками и знакомыми. Все, что полагалось знать гражданину СССР о событиях за пределами страны, ему сообщали органы партийной пропаганды.

Не меньшие усилия прилагались и для того, чтобы не допустить никакой утечки «нежелательной» информации о СССР за рубеж. Для иностранных писателей и журналистов устраивались показательные поездки по стране, на которые не жалели сил и средств, – и многие возвращались домой с самыми восторженными впечатлениями о «государстве рабочих и крестьян». Среди всемирно известных писателей, общественных деятелей, ученых появилось множество «друзей СССР».

Этим людям и в голову не приходило, что в СССР могут быть подняты на ноги десятки и сотни людей, потрачены любые деньги – только ради того, чтобы «пустить пыль в глаза» именитому иностранцу. Одна известная общественная деятельница, англичанка, на приеме у Сталина устроила вождю настоящий «выговор», доказывая, что нельзя так баловать детей, как это делают «неопытные» няньки в колхозных детских садах: дети не должны быть такими чистенькими и нарядными, им не надо столько дорогих игрушек – пусть бегают на улице и закаляются…

В годы Великой депрессии на европейцев и американцев производило сильное впечатление, что в СССР нет ни массовых банкротств, ни безработицы – наоборот, строится огромное количество новых промышленных предприятий, растет производство. Многим на Западе это казалось замечательным – так же, как умирающим от жары кажется раем ледяная пустыня. На Западе почти ничего не знали ни о ГУЛАГе, ни о нищете большинства советских людей; редкие свидетельства об ужасах сталинизма слишком противоречили доброжелательным отзывам знаменитых «очевидцев», такие свидетельства встречали с недоверием как «происки врагов коммунизма».

Для окружающего мира СССР был в эти годы самым закрытым и загадочным государством на Земле.

Читать дальше:

Коммунистический эксперимент

После окончательного разгрома сил «старой» России стало ясно, что Россия «новая» не хочет жить (и не может выжить) в условиях «военного коммунизма». Сил у правящей партии было пока недостаточно, чтобы воевать со всей крестьянской страной, поэтому в начале 1921 года ее съезд принял решение резко изменить экономическую политику – отказаться от попыток немедленно «добить» частное предпринимательство.

Смысл нового курса партии заключался в том, чтобы выполнить экономические требования крестьянства и одновременно закрепить политическую диктатуру большевиков. Этот курс получил название НЭП («новая экономическая политика»).

Конец гражданской войны. Ненавистную крестьянам продразверстку отменили, вместо нее был введен вдвое меньший продналог — сельские хозяева получили право излишки своего урожая свободно продавать (или горожанам на базарах, или государству по ценам чуть ниже рыночных).

Но одного такого разрешения было недостаточно, чтобы деревня повезла продовольствие в город, – со своим хлебом, мясом, маслом крестьянин поедет туда для того, чтобы обменять их на гвозди и керосин, на ткани и кровельное железо, на посуду и сапоги – на то, что не может сделать собственными руками. Городская же промышленность уже давно и безнадежно стояла…

Фактически признав, что госпредприятия и госторговля не в состоянии быстро наладить производство и обмен товаров, государство разрешило кустарное производство товаров повседневного спроса и стало отдавать мелкие предприятия, магазины и лавки в частную собственность желающим стать новыми хозяевами. «Частники» и кооператоры взяли в свои руки почти всю розничную торговлю, часть пищевой и легкой промышленности и сумели довольно быстро наладить производство простейших обиходных товаров и восстановить торговлю.

Этих уступок вполне хватило, чтобы сбить волну массовых крестьянских восстаний, и гражданская война, наконец, закончилась. Красную Армию демобилизовали и около пяти миллионов солдат вернулось к мирным занятиям.

С переходом к нэпу партийное руководство перестало поощрять стихийное насилие по отношению к «классовым врагам», обуздав слишком ретивых чекистов и комиссаров, уверенных в своем праве «экспроприировать» любое приглянувшееся им добро и «ставить к стенке» каждого, кто им не нравится. ВЧК преобразовали в более централизованное и дисциплинированное Главное политическое управление (ГПУ); репрессивный аппарат был поставлен под строгий контроль партийных органов. После произвола гражданской войны вновь созданная система «социалистической законности» давала мирным обывателям некоторые гарантии мира и спокойствия.

«Законность», правда, больше напоминала юридически оформленное беззаконие. Советские суды полностью подчинялись партийной власти, по-прежнему официально были обязаны руководствоваться не столько писаным законом, сколько «революционным правосознанием».

Восстановление хозяйства. Восстановить торговлю было невозможно без «настоящих» денег. Почти ничего не стоившие «совдензнаки» времен гражданской войны в 1924 году заменили новыми рублями, которые теперь печатались не в таком количестве, «сколько надо» государству, а в соответствии с золотыми запасами страны. Денег стало мало, но зато они вновь стали настоящими деньгами, – за них уже можно было купить необходимые вещи. Прилавки магазинов начали постепенно наполняться товарами.

«Командные высоты» в экономике – банки, внешняя торговля, транспорт, вся крупная и большая часть средней промышленности – остались в руках государства. Заводы и фабрики объединили в крупные промышленные объединения (тресты), и предоставили им некоторую свободу хозяйственной деятельности – с тем, чтобы они себя окупали и давали прибыль. Руководство трестов получило право увольнять лишний персонал, самостоятельно заключать сделки с поставщиками и покупателями, договариваясь о ценах. На заводах прежняя уравнительность в оплате труда была заменена материальным поощрением рабочих за более интенсивный труд. По сравнению с методами хозяйствования времен «военного коммунизма» это был большой шаг вперед, и промышленность стала подниматься из руин.

Разрешение частной инициативы и рыночных отношений позволило стране оправиться от чудовищного разорения гражданской войны. Урожай 1925 года превзошел уже довоенный уровень, а два года спустя восстановилось и поголовье скота. Вновь обеспеченные сырьем и получившие хозяйственную свободу, быстро оживились легкая и пищевая промышленность. И хотя в отраслях тяжелой индустрии успехи были скромнее, национальный доход страны к 1928 году сравнялся с довоенным. Выросла производительность труда и зарплата (реальные доходы рабочих при 7-часовом рабочем дне приблизились к дореволюционным).

В памяти большинства населения годы нэпа остались светлой полосой относительной сытости между голодухой и разором «военного коммунизма» и нелегкими временами коллективизации и индустриализации.

РКП(б): разочарования, планы и мечты. Героическая вседозволенность классовой войны сменилась компромиссами гражданского мира. Те, кто примкнул к большевикам в годы революции и гражданской войны (а таких среди нескольких сот тысяч членов РКП было подавляющее большинство), были сбиты с толку, деморализованы [в 1925 году среди умерших членов ВКП(б) 14% составляли самоубийцы]. Для них невыносимо было видеть вновь безнаказанно торгующих «спекулянтов», считаться с выгодами или невыгодами «обывателей», «мещан», терпеть советы, а тем более указания «буржуазных спецов». Партийному руководству стоило больших усилий сдерживать тех коммунистов, кто слишком привык устанавливать справедливость при помощи «товарища маузера», кто, не в силах обуздать свои порывы, продолжал «ставить гадов к стенке» [в Сибири еще несколько лет после окончания гражданской войны действовали «красные» банды, организованные теми, кто не смирился с таким «зажимом инициативы»].

Партийные вожди не уставали разъяснять, что нэп – политика необходимая и неизбежная. Но одновременно они не скрывали, что эта уступка крестьянству – временная, что пролетарская диктатура «прикроет» свободный рынок и частную инициативу, как только сочтет это возможным. Коммунисты, призывала партия, в годы нэпа должны научиться управлять государством и хозяйственной жизнью страны (Ленин сформулировал эту задачу вызывающе-резким лозунгом: «Учиться торговать!»).

Предполагалось, что государственная промышленность под большевистским руководством вскоре докажет свое преимущество – сможет выпускать товаров больше, дешевле, лучшего качества, чем «частники», выиграет у них в конкурентной борьбе и полностью вытеснит «новую буржуазию» с рынка. Город станет социалистическим и будет в состоянии предложить деревне не только серпы и плуги, но и трактора, комбайны, другие современные сельхозмашины. Применение на полях такой техники сулит невиданный рост производительности сельского труда. Но машинные технологии невозможно внедрить на малых семейных участках, – сама жизнь, реальная выгода побудит крестьян порвать с частнособственническим прошлым и перейти к коллективному ведению хозяйства.

Считалось, что ускорит осуществление этих социалистических мечтаний долгожданная помощь пролетарских государств Запада, – надежда на «мировую революцию» была сильна по-прежнему.

А пока, отступив под напором «мелкобуржуазной стихии» и рассчитывая на экономические успехи национализированных предприятий, правящая партия использовала мирную передышку для укрепления своей политической власти.

Укрепление однопартийной диктатуры. Советы рабочих и крестьянских депутатов сохранились, но самостоятельной роли не играли ни в центре, ни в провинции. «Душой» и организующим костяком нового государства была большевистская партия.

Одновременно с переходом к нэпу партийное руководство жестко укрепило дисциплину внутри РКП(б). На протяжении всей гражданской войны ни один серьезный вопрос не решался в правящей партии без ожесточенных споров; те, кто оказывался в меньшинстве, создавали фракции и группы, продолжая отстаивать перед большинством свою правоту. Такое положение дел признали недопустимым, и фракции внутри РКП были запрещены. Меньшинство, в чем-либо не согласное с проводимой политикой, лишалось права эту политику критиковать и обязано было исполнять решения большинства беспрекословно – под угрозой немедленного исключения из партии.