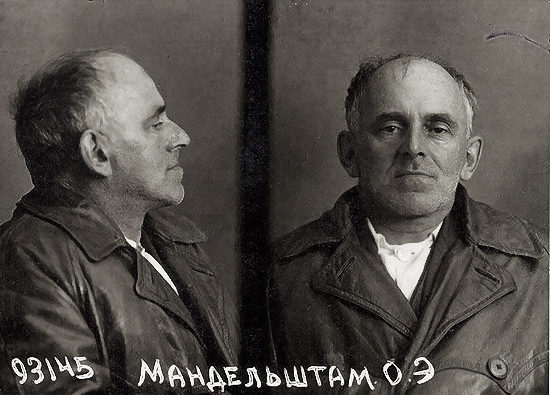

Осип Мандельштам

***

Звук осторожный и глухой

Плода, сорвавшегося с древа,

Среди немолчного напева

Глубокой тишины лесной…

***

Сусальным золотом горят

В лесах рождественские елки,

В кустах игрушечные волки

Глазами страшными глядят.

О, вещая моя печаль,

О, тихая моя свобода

И неживого небосвода

Всегда смеющийся хрусталь!

***

Невыразимая печаль

Открыла два огромных глаза,

Цветочная проснулась ваза

И выплеснула свой хрусталь.

Вся комната напоена

Истомой – сладкое лекарство!

Такое маленькое царство

Так много поглотило сна.

Немножко красного вина,

Немного солнечного мая, –

И, тоненький бисквит ломая,

Тончайших пальцев белизна.

***

Воздух пасмурный влажен и гулок;

Хорошо и нестрашно в лесу.

Легкий крест одиноких прогулок

Я покорно опять понесу.

И опять к равнодушной отчизне

Дикой уткой взовьется упрек, –

Я участвую в сумрачной жизни

И невинен, что я одинок!

Выстрел грянул. Над озером сонным

Крылья уток теперь тяжелы,

И двойным бытием отраженным

Одурманены сосен стволы.

Небо тусклое с отсветом странным –

Мировая туманная боль –

О позволь мне быть также туманным

И тебя не любить мне позволь.

***

Образ Твой, мучительный и зыбкий,

Я не мог в тумане осязать.

«Господи!» – сказал я по ошибке,

сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,

Вылетело из моей груди.

Впереди густой туман клубится,

И пустая клетка позади.

***

От легкой жизни мы сошли с ума.

С утра вино, а вечером похмелье.

Как удержать напрасное веселье,

Румянец твой, о пьяная чума?

В пожатьи рук мучительный обряд,

На улицах ночные поцелуи,

Когда речные тяжелеют струи,

И фонари как факелы горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка,

Но я боюсь, что раньше всех умрет

Тот, у кого тревожно-красный рот

И на глаза спадающая челка.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ СТРОФЫ

Николаю Гумилеву

Над желтизной правительственных зданий

Кружилась долго мутная метель,

И правовед опять садится в сани,

Широким жестом запахнув шинель.

Зимуют пароходы. На припеке

Зажглось каюты толстое стекло.

Чудовищна, как броненосец в доке,-

Россия отдыхает тяжело.

А над Невой — посольства полумира,

Адмиралтейство, солнце, тишина!

И государства жесткая порфира,

Как власяница грубая, бедна.

Тяжка обуза северного сноба —

Онегина старинная тоска;

На площади Сената — вал сугроба,

Дымок костра и холодок штыка…

Черпали воду ялики, и чайки

Морские посещали склад пеньки,

Где, продавая сбитень или сайки,

Лишь оперные бродят мужики.

Летит в туман моторов вереница;

Самолюбивый, скромный пешеход —

Чудак Евгений — бедности стыдится,

Бензин вдыхает и судьбу клянет!

***

Отравлен хлеб и воздух выпит.

Как трудно раны врачевать!

Иосиф, проданный в Египет,

Не мог сильнее тосковать!

Под звездным небом бедуины,

Закрыв глаза и на коне,

Слагают вольные былины

О смутно пережитом дне.

Не много нужно для наитий:

Кто потерял в песке колчан,

Кто выменял коня – событий

Рассеивается туман;

И если подлинно поется

И полной грудью – наконец,

Всё исчезает: остается

Пространство, звезды и певец!

***

«Мороженно!» Солнце. Воздушный бисквит.

Прозрачный стакан с ледяною водою.

И в мир шоколада с румяной зарею,

В молочные Альпы мечтанье летит.

Но, ложечкой звякнув, умильно глядеть,

Чтоб в тесной беседке, средь пыльных акаций,

Принять благосклонно от булочных граций

В затейливой чашечке хрупкую снедь…

Подруга шарманки, появится вдруг

Бродячего ледника пестрая крышка –

И с жадным вниманием смотрит мальчишка

В чудесного холода полный сундук.

И боги не ведают – что он возьмет:

Алмазные сливки иль вафлю с начинкой?

Но быстро исчезнет под тонкой лучинкой,

Сверкая на солнце, божественный лед.

***

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи, –

На головах царей божественная пена, –

Куда плывете вы? Когда бы не Елена,

Что Троя вам одна, ахейские мужи?

И море, и Гомер – все движется любовью.

Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,

И море Черное, витийствуя, шумит

И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

***

Обиженно уходят на холмы,

Как Римом недовольные плебеи,

Старухи-овцы – черные халдеи,

Исчадье ночи в капюшонах тьмы.

Их тысячи – передвигают все,

Как жердочки, мохнатые колени,

Трясутся и бегут в курчавой пене,

Как жеребья в огромном колесе.

Им нужен царь и черный Авентин,

Овечий Рим с его семью холмами,

Собачий лай, костер под небесами

И горький дым жилища и овин.

На них кустарник двинулся стеной,

И побежали воинов палатки,

Они идут в священном беспорядке.

Висит руно тяжелою волной.

***

На розвальнях, уложенных соломой,

Едва прикрытые рогожей роковой,

От Воробьевых гор до церкови знакомой

Мы ехали огромною Москвой.

А в Угличе играют дети в бабки,

И пахнет хлеб, оставленный в печи.

По улицам меня везут без шапки,

И теплятся в часовне три свечи.

Не три свечи горели, а три встречи –

Одну из них сам Бог благословил,

Четвертой не бывать, а Рим далече, –

И никогда он Рима не любил.

Ныряли сани в черные ухабы,

И возвращался с гульбища народ.

Худые мужики и злые бабы

Переминались у ворот.

Сырая даль от птичьих стай чернела,

И связанные руки затекли;

Царевича везут, немеет страшно тело –

И рыжую солому подожгли.

ДЕКАБРИСТ

«Тому свидетельство языческий сенат,-

Сии дела не умирают»

Он раскурил чубук и запахнул халат,

А рядом в шахматы играют.

Честолюбивый сон он променял на сруб

В глухом урочище Сибири,

И вычурный чубук у ядовитых губ,

Сказавших правду в скорбном мире.

Шумели в первый раз германские дубы,

Европа плакала в тенетах,

Квадриги черные вставали на дыбы

На триумфальных поворотах.

Бывало, голубой в стаканах пунш горит,

С широким шумом самовара

Подруга рейнская тихонько говорит,

Вольнолюбивая гитара.

Еще волнуются живые голоса

О сладкой вольности гражданства,

Но жертвы не хотят слепые небеса,

Вернее труд и постоянство.

Все перепуталось, и некому сказать,

Что, постепенно холодея,

Все перепуталось, и сладко повторять:

Россия, Лета, Лорелея.

СУМЕРКИ СВОБОДЫ

Прославим, братья, сумерки свободы,

Великий сумеречный год!

В кипящие ночные воды

Опущен грузный лес тенет.

Восходишь ты в глухие годы —

О солнце, судия, народ.

Прославим роковое бремя,

Которое в слезах народный вождь берет.

Прославим власти сумрачное бремя,

Ее невыносимый гнет.

B ком сердце есть — тот должен слышать, время,

Как твой корабль ко дну идет.

Мы в легионы боевые

Связали ласточек — и вот

Не видно солнца, вся стихия

Щебечет, движется, живет;

Сквозь сети — сумерки густые —

Не видно солнца и земля плывет.

Ну что ж, попробуем: огромный, неуклюжий,

Скрипучий поворот руля.

Земля плывет. Мужайтесь, мужи,

Как плугом, океан деля.

Мы будем помнить и в летейской стуже,

Что десяти небес нам стоила земля.

***

Я не искал в цветущие мгновенья

Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,

Но в декабре — торжественное бденье —

Воспоминанье мучит нас!

И в декабре семнадцатого года

Все потеряли мы, любя:

Один ограблен волею народа,

Другой ограбил сам себя…

Но, если эта жизнь — необходимость бреда,

И корабельный лес — высокие дома —

Лети, безрукая победа —

Гиперборейская чума!

На площади с броневиками

Я вижу человека: он

Волков горящими пугает головнями:

Свобода, равенство, закон!

Касатка, милая Кассандра,

Ты стонешь, ты горишь — зачем

Стояло солнце Александра

Сто лет назад, сияло всем?

Кагда-нибудь в столице шалой,

На скифском празднике, на берегу Невы,

При звуках омерзительного бала

Сорвут платок с прекрасной головы…

***

За то, что я руки твои не сумел удержать,

За то, что я предал соленые нежные губы,

Я должен рассвета в дремучем акрополе ждать.

Как я ненавижу пахучие древние срубы.

Ахейские мужи во тьме снаряжают коня,

Зубчатыми пилами в стены врезаются крепко,

Никак не уляжется крови сухая возня,

И нет для тебя ни названья, ни звука, ни слепка.

Как мог я подумать, что ты возвратишься, как смел!

Зачем преждевременно я от тебя оторвался!

Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,

Еще в древесину горячий топор не врезался.

Прозрачной слезой на стенах проступила смола,

И чувствует город свои деревянные ребра,

Но хлынула к лестницам кровь и на приступ пошла,

И трижды приснился мужам соблазнительный образ.

Где милая Троя? где царский, где девичий дом?

Он будет разрушен, высокий Приамов скворешник.

И падают стрелы сухим деревянным дождем,

И стрелы другие растут на земле, как орешник.

Последней звезды безболезненно гаснет укол,

И серою ласточкой утро в окно постучится,

И медленный день, как в соломе проснувшийся вол

На стогнах шершавых от долгого сна шевелится.

***

Когда Психея-жизнь спускается к теням

В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной,

Слепая ласточка бросается к ногам

С стигийской нежностью и веточкой зеленой.

Навстречу беженке спешит толпа теней,

Товарку новую встречая причитаньем,

И руки слабые ломают перед ней

С недоумением и робким упованьем.

Кто держит зеркало, кто баночку духов –

Душа ведь женщина, – ей нравятся безделки,

И лес безлиственный призрачных голосов

Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий.

И в нежной сутолке, не зная, что начать,

Душа не узнает прозрачные дубравы;

Дохнет на зеркало, и медлит передать

Лепешку медную с туманной переправы.

***

Умывался ночью на дворе –

Твердь сияла грубыми звездами.

Звездный луч, как соль на топоре,

Стынет бочка с полными краями.

На замок закрыты ворота,

И земля по совести сурова, –

Чище правды свежего холста

Вряд ли где отыщется основа.

Тает в бочке, словно соль, звезда,

И вода студеная чернее,

Чище смерть, соленее беда,

И земля правдивей и страшнее.

***

Кому зима – арак и пунш голубоглазый,

Кому душистое с корицею вино,

Кому жестоких звезд соленые приказы

В избушку дымную перенести дано.

Немного теплого куриного помета

И бестолкового овечьего тепла;

Я всё отдам за жизнь – мне так нужна забота –

И спичка серная меня б согреть могла.

Тихонько гладить шерсть и ворошить солому,

Как яблоня зимой в соломе голодать,

Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому

И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.

Пусть заговорщики торопятся по снегу

Отарою овец, и хрупкий наст скрипит,

Кому зима – полынь и горький дым – к ночлегу,

Кому – крутая соль торжественных обид.

О, если бы поднять фонарь на длинной палке,

С собакой впереди идти под солью звезд,

И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке.

А белый, белый снег до боли очи ест.

***

С розовой пеной усталости у мягких губ

Яростно волны зеленые роет бык,

Фыркает, гребли не любит – женолюб,

Ноша хребту непривычна, и труд велик.

Изредка выскочит дельфина колесо

Да повстречается колючий морской ёж,

Нежные руки Европы – берите всё,

Где ты для выи желанней ярмо найдешь.

Горько внимает Европа могучий плеск,

Тучное море кругом закипает в ключ,

Видно, страшит ее вод маслянистый блеск,

И соскользнуть бы хотелось с шершавых круч.

О, сколько раз ей милее уключин скрип,

Лоном широкая палуба, гурт овец,

И за высокой кормою мелькание рыб –

С нею безвесельный дальше плывет гребец!

***

Кто время целовал в измученное темя –

С сыновней нежностью потом

Он будет вспоминать, как спать ложилось время

В сугроб пшеничный за окном.

Кто веку поднимал болезненные веки –

Два сонных яблока больших –

Он слышит вечно шум, когда взревели реки

Времен обманных и глухих.

Два сонных яблока у века властелина

И глиняный прекрасный рот,

Но к млеющей руке стареющего сына

Он, умирая, припадет.

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,

Еще немного – оборвут

Простую песенку о глиняных обидах

И губы оловом зальют.

О глиняная жизнь! О умиранье века!

Боюсь, лишь тот поймет тебя,

В ком беспомощная улыбка человека,

Который потерял себя.

Какая боль – искать потерянное слово,

Больные веки поднимать

И с известью в крови, для племени чужого

Ночные травы собирать.

Век. Известковый слой в крови больного сына

Твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь,

И некуда бежать от века-властелина…

Снег пахнет яблоком, как встарь.

Мне хочется бежать от моего порога.

Куда? На улице темно,

И, словно сыплют соль мощеною дорогой,

Белеет совесть предо мной.

***

Жизнь упала, как зарница,

Как в стакан воды ресница.

Изолгавшись на корню,

Никого я не виню.

Хочешь яблока ночного,

Сбитню свежего, крутого,

Хочешь, валенки сниму,

Как пушинку, подниму.

Ангел в светлой паутине

В золотой стоит корзине,

Свет фонарного луча –

До высокого плеча.

Разве кошка, встрепенувшись,

Черным зайцем обернувшись,

Вдруг простегивает путь,

Исчезая где-нибудь…

Как дрожала губ малина,

Как поила чаем сына,

Говорила наугад,

Ни к чему и не впопад.

Как нечаянно запнулась,

Изолгалась, улыбнулась –

Так, что вспыхнули черты

Неуклюжей красоты.

Есть за куколем дворцовым

И за кипенем садовым

Заресничная страна, –

Там ты будешь мне жена.

Выбрав валенки сухие

И тулупы золотые,

Взявшись за руки, вдвоем

Той же улицей пойдем,

Без оглядки, без помехи

На сияющие вехи –

От зари и до зари

Налитые фонари.

Безвестно умер в лагере под Владивостоком весной 1938 года