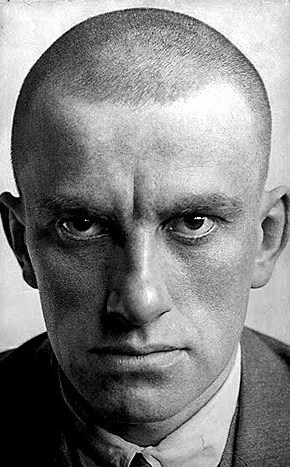

Владимир Маяковский

АДИЩЕ ГОРОДА

Адище города окна разбили

На крохотные, сосущие светами адки.

Рыжие дьяволы, вздымались автомобили,

Над самым ухом взрывая гудки.

…

В дырах небоскребов, где горела руда

И железо поездов громоздило лаз –

Крикнул аэроплан и упал туда,

Где у раненого солнца вытекал глаз.

И тогда уже – скомкав фонарей одеяла –

Ночь излюбилась, похабна и пьяна,

А за солнцами улиц где-то ковыляла

Никому не нужная дряблая луна.

СКРИПКА И НЕМНОГО НЕРВНО

Скрипка издергалась, упрашивая,

и вдруг разревелась,

так по детски,

что барабан не выдержал:

«Хорошо, хорошо, хорошо!»

А сам устал,

Не дослушал скрипкиной речи,

шмыгнул на горящий Кузнецкий

и ушел.

Оркестр чужо смотрел, как

выплакивалась скрипка

без слов,

без такта,

и только где-то

глупая тарелка

вылязгивала:

«Что это?»

«Как это?»

А когда геликон –

меднорожий,

потный,

крикнул:

«Дура,

плакса,

вытри!» –

я встал,

шатаясь полез через ноты,

сгибающиеся под ужасом пюпитры,

зачем-то крикнул:

«Боже!»

Бросился на деревянную шею:

«Знаете что, скрипка?

Мы ужасно похожи:

Я вот тоже ору –

а доказать ничего не умею!»

Музыканты смеются:

«Влип как!

Пришел к деревянной невесте!

Голова!»

А мне – наплевать!

Я – хороший.

«Знаете что, скрипка?

Давайте –

будем жить вместе!

А?!»

НАДОЕЛО

Не высидел дома.

Анненский, Тютчев, Фет.

Опять,

тоскою к людям влекомый,

иду

в кинематографы, в трактиры, в кафе.

За столиком.

Сияние.

Надежда сияет сердцу глупому.

А если за неделю

так изменился россиянин,

что щеки сожгу огнями губ ему.

Осторожно поднимая глаза,

роюсь в пиджачной куче.

«Назад,

наз-зад,

н а з а д!»

Страх орет из сердца.

Мечется по лицу, безнадежен и скучен.

Не слушаюсь.

Вижу,

вправо немножко,

неведомое ни на суше, ни в пучинах вод,

старательно работает над телячьей ножкой

загадочнейшее существо.

Глядишь и не знаешь: ест или не ест он.

Глядишь и не знаешь: дышит или не дышит он.

Два аршина безлицего розоватого теста:

хоть бы метка была в уголочке вышита.

Только колышутся спадающие на плечи

мягкие складки лоснящихся щек.

Сердце в исступлении,

рвет и мечет.

«Назад же!

Чего еще?»

Влево смотрю.

Рот разинул.

Обернулся к первому, и стало иначе:

для увидевшего вторую образину

первый –

воскресший Леонардо да-Винчи.

Нет людей.

Понимаете

крик тысячедневных мук?

Душа не хочет немая итти,

а сказать кому?

Брошусь на землю,

камня корою

в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.

Истомившимися по ласке губами тысячью поцелуев

покрою

умную морду трамвая.

…

Для истории.

Когда все расселятся в раю и в аду,

земля итогами подведена будет – помните:

в 1916 году

из Петрограда исчезли красивые люди.

О ДРЯНИ

Слава. Слава, Слава героям!!!

Впрочем,

им

довольно воздали дани.

Теперь

поговорим

о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.

Подернулась тиной советская мешанина.

И вылезло

из-за спины РСФСР

мурло

мещанина.

(Меня не поймаете на слове,

я вовсе не против мещанского сословия.

Мещанам

без различия классов и сословий

мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,

с первого дня советского рождения

стеклись они,

наскоро оперенья переменив,

и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,

крепкие, как умывальники,

живут и поныне

тише воды.

Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером

та или иная мразь,

на жену.

за пианином обучающуюся, глядя,

говорит,

от самовара разморясь:

«Товарищ Надя!

К празднику прибавка —

24 тыщи.

Тариф.

Эх, заведу я себе

тихоокеанские галифища,

чтоб из штанов

выглядывать

как коралловый риф!»

А Надя:

«И мне с эмблемами платья.

Без серпа и молота не покажешься в свете!

В чем

сегодня

буду фигурять я

на балу в Реввоенсовете?!»

На стенке Маркс.

Рамочка ала.

На «Известиях» лежа, котенок греется.

А из-под потолочка

верещала

оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел…

И вдруг

разинул рот,

да как заорет:

«Опутали революцию обывательщины нити.

Страшнее Врангеля обывательский быт.

Скорее

головы канарейкам сверните —

чтоб коммунизм

канарейками не был побит!»

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ

Сапоги почистить — 1 000 000.

Состояние!

Раньше 6 дом купил —

и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.

Даже до луны расстояние

советскому жителю кажется чепухой.

Дернул меня черт

писать один отчет.

«Что это такое?» —

спрашивает с тоскою

машинистка.

Ну, что отвечу ей?!

Черт его знает, что это такое,

если сзади

у него

тридцать семь нулей.

Недавно уверяла одна дура,

что у нее

тридцать девять тысяч семь сотых температура.

Так привыкли к этаким числам,

что меньше сажени число и не мыслим.

И нам,

если мы на митинге ревем,

рамки арифметики, разумеется, узки —

все разрешаем в масштабе мировом.

В крайнем случае — масштаб общерусский.

«Электрификация?!» — масштаб всероссийский.

«Чистка!» — во всероссийском масштабе.

Кто-то

даже,

чтоб избежать переписки,

предлагал —

сквозь землю

до Вашингтона кабель.

Иду.

Мясницкая.

Ночь глуха.

Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.

Сзади с тележкой баба.

С вещами

на Ярославский

хлюпает по ухабам.

Сбивают ставшие в хвост на галоши;

то грузовик обдаст,

то лошадь.

Балансируя

— четырехлетний навык!-

тащусь меж канавищ,

канав,

канавок.

И то

— на лету вспоминая маму —

с размаху

у почтамта

плюхаюсь в яму.

На меня тележка.

На тележку баба.

В грязи ворочаемся с боку на бок.

Что бабе масштаб грандиозный наш?!

Бабе грязью обдало рыло,

и баба,

взбираясь с этажа на этаж,

сверху

и меня

и власти крыла.

Правдив и свободен мой вещий язык

и с волей советскою дружен,

но, натолкнувшись на эти низы,

даже я запнулся, сконфужен.

Я

на сложных агитвопросах рос,

а вот

не могу объяснить бабе,

почему это

о грязи

на Мясницкой

вопрос

никто не решает в общемясницом масштабе?!

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,

вижу каждый день я:

кто в глав,

кто в ком,

кто в полит,

кто в просвет,

расходится народ в учрежденья.

Обдают дождем дела бумажные,

чуть войдешь в здание:

отобрав с полсотни —

самые важные!-

служащие расходятся на заседания.

Заявишься:

«Не могут ли аудиенцию дать?

Хожу со времени она».-

«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —

объединение Тео и Гукона».

Исколесишь сто лестниц.

Свет не мил.

Опять:

«Через час велели прийти вам.

Заседают:

покупка склянки чернил

Губкооперативом».

Через час:

ни секретаря,

ни секретарши нет —

голо!

Все до 22-х лет

на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,

на верхний этаж семиэтажного дома.

«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —

«На заседании

А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,

на заседание

врываюсь лавиной,

дикие проклятья дорогой изрыгая.

И вижу:

сидят людей половины.

О дьявольщина!

Где же половина другая?

«Зарезали!

Убили!»

Мечусь, оря.

От страшной картины свихнулся разум.

И слышу

спокойнейший голосок секретаря:

«Оне на двух заседаниях сразу.

В день

заседаний на двадцать

надо поспеть нам.

Поневоле приходится раздвояться.

До пояса здесь,

а остальное

там».

С волнением не уснешь.

Утро раннее.

Мечтой встречаю рассвет ранний:

«О, хотя бы

еще

одно заседание

относительно искоренения всех заседаний!»

ЮБИЛЕЙНОЕ

Александр Сергеевич,

разрешите представиться.

Маяковский.

Дайте руку!

Вот грудная клетка.

Слушайте,

уже не стук, а стон;

тревожусь я о нем,

в щенка смиренном львенке.

Я никогда не знал,

что столько

тысяч тонн

в моей

позорно легкомыслой головенке.

Я тащу вас.

Удивляетесь, конечно?

Стиснул?

Больно?

Извините, дорогой.

У меня,

да и у вас,

в запасе вечность.

Что нам

потерять

часок-другой?!

Будто бы вода —

давайте

мчать, болтая,

Будто бы весна —

свободно

и раскованно!

В небе вон

луна

такая молодая,

что ее

без спутников

и выпускать рискованно.

Я

теперь

свободен

от любви

и от плакатов.

Шкурой

ревности медведь

лежит когтист.

Можно

убедиться,

что земля поката,—

сядь

на собственные ягодицы

и катись!

Нет,

не навяжусь в меланхолишке черной,

да и разговаривать не хочется

ни с кем.

Только

жабры рифм

топырит учащенно

у таких, как мы,

на поэтическом песке.

Вред — мечта,

и бесполезно грезить,

надо

весть

служебную нуду.

Но бывает —

жизнь

встает в другом разрезе,

и большое

понимаешь

через ерунду.

Нами

лирика

в штыки

неоднократно атакована,

ищем речи

точной

и нагой.

Но поэзия —

пресволочнейшая штуковина:

существует —

и ни в зуб ногой.

Например

вот это —

говорится или блеется?

Синемордое,

в оранжевых усах,

Навуходоносором

библейцем —

«Коопсах».

Дайте нам стаканы!

знаю

способ старый

в горе

дуть винище,

но смотрите —

из

выплывают

Red и White Star’ы

с ворохом

разнообразных виз.

Мне приятно с вами,—

рад,

что вы у столика.

Муза это

ловко

за язык вас тянет.

Как это

у вас

говаривала Ольга?..

Да не Ольга!

из письма

Онегина к Татьяне.

— Дескать,

муж у вас

дурак

и старый мерин,

я люблю вас,

будьте обязательно моя,

я сейчас же

утром должен быть уверен,

что с вами днем увижусь я.—

Было всякое:

и под окном стояние,

письма,

тряски нервное желе.

Вот

когда

и горевать не в состоянии —

это,

Александр Сергеич,

много тяжелей.

Айда, Маяковский!

Маячь на юг!

Сердце

рифмами вымучь —

вот

и любви пришел каюк,

дорогой Владим Владимыч.

Нет,

не старость этому имя!

Тушу

вперед стремя,

я

с удовольствием

справлюсь с двоими,

а разозлить —

и с тремя.

Говорят —

я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!

Entre nous..

чтоб цензор не нацыкал.

Передам вам —

говорят —

видали

даже

двух

влюбленных членов ВЦИКа.

Вот —

пустили сплетню,

тешат душу ею.

Александр Сергеич,

да не слушайте ж вы их!

Может,

я

один

действительно жалею,

что сегодня

нету вас в живых.

Мне

при жизни

с вами

сговориться б надо.

Скоро вот

и я

умру

и буду нем.

После смерти

нам

стоять почти что рядом:

вы на Пе,

а я

на эМ.

Кто меж нами?

с кем велите знаться?!

Чересчур

страна моя

поэтами нища.

Между нами

— вот беда —

позатесался Надсон.

Мы попросим,

чтоб его

куда-нибудь

на Ща!

А Некрасов

Коля,

сын покойного Алеши,—

он и в карты,

он и в стих,

и так

неплох на вид.

Знаете его?

вот он

мужик хороший.

Этот

нам компания —

пускай стоит.

Что ж о современниках?!

Не просчитались бы,

за вас

полсотни отдав.

От зевоты

скулы

разворачивает аж!

Дорогойченко,

Герасимов,

Кириллов,

Родов —

кар он

однаробразный пейзаж!

Ну Есенин.

мужиковствующих свора.

Смех!

Коровою

в перчатках лаечных.

Раз послушаешь..

но это ведь из хора!

Балалаечник!

Надо,

чтоб поэт

и в жизни был мастак.

Мы крепки,

как спирт в полтавском штофе.

Ну, а что вот Безыменский?!

Так…

ничего…

морковный кофе.

Правда,

есть

у нас

Асеев

Колька.

Этот может.

Хватка у него

моя.

Но ведь надо

заработать сколько!

Маленькая,

но семья.

Были б живы —

стали бы

по Лефу соредактор.

Я бы

и агитки

вам доверить мог.

Раз бы показал:

— вот так-то, мол,

и так-то…

Вы б смогли —

у вас

хороший слог.

Я дал бы вам

жиркость

и сукна,

в рекламу б

выдал

гумских дам.

(Я даже

ямбом подсюсюкнул,

чтоб только

быть

приятней вам.)

Вам теперь

пришлось бы

бросить ямб картавый.

Нынче

наши перья —

штык

да зубья вил,—

битвы революций

посерьезнее «Полтавы»,

и любовь

пограндиознее

онегинской любви.

Бойтесь пушкинистов.

Старомозгий Плюшкин,

перышко держа,

полезет

с перержавленным.

— Тоже, мол,

у лефов

появился

Пушкин.

Вот арап!

а состязается —

с Державиным…—

Я люблю вас,

но живого,

а не мумию.

Навели

хрестоматийный глянец.

Вы

по-моему

при жизни

— думаю —

тоже бушевали.

Африканец!

Сукин сын Дантес!

Великосветский шкода.

Мы б его спросили:

— А ваши кто родители?

Чем вы занимались

до 17-го года?—

Только этого Дантеса бы и видели.

Впрочем,

что ж болтанье!

Спиритизма вроде.

Так сказать,

невольник чести…

пулею сражен…

Их

и по сегодня

много ходит —

всяческих

охотников

до наших жен.

Хорошо у нас

в Стране Советов.

Можно жить,

работать можно дружно.

Только вот

поэтов,

к сожаленью, нету —

впрочем, может,

это и не нужно.

Ну, пора:

рассвет

лучища выкалил.

Как бы

милиционер

разыскивать не стал.

На Тверском бульваре

очень к вам привыкли.

Ну, давайте,

подсажу

на пьедестал.

Мне бы

памятник при жизни

полагается по

чину.

Заложил бы

динамиту

— ну-ка,

дрызнь!

Ненавижу

всяческую мертвечину!

Обожаю

всяческую жизнь!

ТОВАРИЩУ НЕТТЕ, ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Я недаром вздрогнул.

Не загробный вздор.

В порт,

горящий,

как расплавленное лето,

разворачивался

и входил

товарищ «Теодор

Нетте».

Это — он.

Я узнаю его.

В блюдечках-очках спасательных кругов.

— Здравствуй, Нетте!

Как я рад, что ты живой

дымной жизнью труб,

канатов

и крюков.

Подойди сюда!

Тебе не мелко?

От Батума,

чай, котлами покипел…

Помнишь, Нетте,-

в бытность человеком

ты пивал чаи

со мною в дип-купе?

Медлил ты.

Захрапывали сони.

Глаз

кося

в печати сургуча,

напролет

болтал о Ромке Якобсоне

и смешно потел,

стихи уча.

Засыпал к утру.

Курок

аж палец свел…

Суньтеся —

кому охота!

Думал ли,

что через год всего

встречусь я

с тобою —

с пароходом.

За кормой лунища.

Ну и здорово!

Залегла,

просторы надвое порвав.

Будто навек

за собой

из битвы коридоровой

тянешь след героя,

светел и кровав.

В коммунизм из книжки

верят средне.

«Мало ли,

что можно

в книжке намолоть!»

А такое —

оживит внезапно «бредни»

и покажет

коммунизма

естество и плоть.

Мы живем,

зажатые

железной клятвой.

За нее —

на крест,

и пулею чешите:

это —

чтобы в мире

без Россий,

без Латвий*,

жить единым

человечьим общежитьем.

В наших жилах —

кровь, а не водица.

Мы идем

сквозь револьверный лай,

чтобы,

умирая,

воплотиться

в пароходы,

в строчки

и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,

сквозь годы мчась.

Но в конце хочу —

других желаний нету —

встретить я хочу

мой смертный час

так,

как встретил смерть

товарищ Нетте.

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Пустота…

Летите,

в звезды врезываясь.

Ни тебе аванса,

ни пивной.

Трезвость.

Нет, Есенин,

это

не насмешка.

В горле

горе комом —

не смешок.

Вижу —

взрезанной рукой помешкав,

собственных

костей

качаете мешок.

— Прекратите!

Бросьте!

Вы в своем уме ли?

Дать,

чтоб щеки

заливал

смертельный мел?!

Вы ж

такое

загибать умели,

что другой

на свете

не умел.

Почему?

Зачем?

Недоуменье смяло.

Критики бормочут:

— Этому вина

то…

да се…

а главное,

что смычки мало,

в результате

много пива и вина.—

Дескать,

заменить бы вам

богему

классом,

класс влиял на вас,

и было б не до драк.

Ну, а класс-то

жажду

заливает квасом?

Класс — он тоже

выпить не дурак.

Дескать,

к вам приставить бы

кого из напостов —

стали б

содержанием

премного одаренней.

Вы бы

в день

писали

строк по сто,

утомительно

и длинно,

как Доронин.

А по-моему,

осуществись

такая бредь,

на себя бы

раньше наложили руки.

Лучше уж

от водки умереть,

чем от скуки!

Не откроют

нам

причин потери

ни петля,

ни ножик перочинный.

Может,

окажись

чернила в «Англетере»,

вены

резать

не было б причины.

Подражатели обрадовались:

бис!

Над собою

чуть не взвод

расправу учинил.

Почему же

увеличивать

число самоубийств?

Лучше

увеличь

изготовление чернил!

Навсегда

теперь

язык

в зубах затворится.

Тяжело

и неуместно

разводить мистерии.

У народа,

у языкотворца,

умер

звонкий

забулдыга подмастерье.

И несут

стихов заупокойный лом,

с прошлых

с похорон

не переделавши почти.

В холм

тупые рифмы

загонять колом —

разве так

поэта

надо бы почтить?

Вам

и памятник еще не слит,—

где он,

бронзы звон

или гранита грань?—

а к решеткам памяти

уже

понанесли

посвящений

и воспоминаний дрянь.

Ваше имя

в платочки рассоплено,

ваше слово

слюнявит Собинов

и выводит

под березкой дохлой —

«Ни слова,

о дру-уг мой,

ни вздо-о-о-о-ха».

Эх,

поговорить бы иначе

с этим самым

с Леонидом Лоэнгринычем!

Встать бы здесь

гремящим скандалистом:

— Не позволю

мямлить стих

и мять!—

Оглушить бы

их

трехпалым свистом

в бабушку

и в бога душу мать!

Чтобы разнеслась

бездарнейшая погань,

раздувая

темь

пиджачных парусов,

чтобы

врассыпную

разбежался Коган,

встреченных

увеча

пиками усов.

Дрянь

пока что

мало поредела.

Дела много —

только поспевать.

Надо

жизнь

сначала переделать,

переделав —

можно воспевать.

Это время —

трудновато для пера,

но скажите,

вы,

калеки и калекши,

где,

когда,

какой великий выбирал

путь,

чтобы протоптанней

и легше?

Слово —

полководец

человечьей силы.

Марш!

Чтоб время

сзади

ядрами рвалось.

К старым дням

чтоб ветром

относило

только

путаницу волос.

Для веселия

планета наша

мало оборудована.

Надо

вырвать

радость

у грядущих дней.

В этой жизни

помереть

не трудно.

Сделать жизнь

значительно трудней.

ПИСЬМО ТОВАРИЩУ КОСТРОВУ

ИЗ ПАРИЖА О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Простите

меня,

товарищ Костров,

с присущей

душевной ширью,

что часть

на Париж отпущенных строф

на лирику

я

растранжирю.

Представьте:

входит

красавица в зал,

в меха

и бусы оправленная.

Я

эту красавицу взял

и сказал:

— правильно сказал

или неправильно? —

Я, товарищ,-

из России,

знаменит в своей стране я,

я видал

девиц красивей,

я видал

девиц стройнее.

Девушкам

поэты любы.

Я ж умен

и голосист,

заговариваю зубы —

только

слушать согласись.

Не поймать меня

на дряни,

на прохожей

паре чувств.

Я ж

навек

любовью ранен —

еле-еле волочусь.

Мне

любовь

не свадьбой мерить:

разлюбила —

уплыла.

Мне, товарищ,

в высшей мере

наплевать

на купола.

Что ж в подробности вдаваться,

шутки бросьте-ка,

мне ж, красавица,

не двадцать,-

тридцать…

с хвостиком.

Любовь

не в том,

чтоб кипеть крутей,

не в том,

что жгут угольями,

а в том,

что встает за горами грудей

над

волосами-джунглями.

Любить —

это значит:

в глубь двора

вбежать

и до ночи грачьей,

блестя топором,

рубить дрова,

силой

своей

играючи.

Любить —

это с простынь,

бессоннницей

рваных,

срываться,

ревнуя к Копернику,

его,

a не мужа Марьи Иванны,

считая

своим

соперником.

Нам

любовь

не рай да кущи,

нам

любовь

гудит про то,

что опять

в работу пущен

сердца

выстывший мотор.

Вы

к Москве

порвали нить.

Годы —

расстояние.

Как бы

вам бы

объяснить

это состояние?

На земле

огней — до неба…

В синем небе

звезд —

до черта.

Если бы я

поэтом не был,

я б

стал бы

звездочетом.

Подымает площадь шум,

экипажи движутся,

я хожу,

стишки пишу

в записную книжицу.

Мчат

авто

по улице,

а не свалят наземь.

Понимают

умницы:

человек —

в экстазе.

Сонм видений

и идей

полон

до крышки.

Тут бы

и у медведей

выросли бы крылышки.

И вот

с какой-то

грошовой столовой,

когда

докипело это,

из зева

до звезд

взвивается слово

золоторожденной кометой.

Распластан

хвост

небесам на треть,

блестит

и горит оперенье его,

чтоб двум влюбленным

на звезды смотреть

их ихней

беседки сиреневой.

Чтоб подымать,

и вести,

и влечь,

которые глазом ослабли.

Чтоб вражьи

головы

спиливать с плеч

хвостатой

сияющей саблей.

Себя

до последнего стука в груди,

как на свидание,

простаивая,

прислушиваюсь:

любовь загудит —

человеческая,

простая.

Ураган,

огонь,

вода

подступают в ропоте.

Кто

сумеет совладать?

Можете?

Попробуйте….

ПИСЬМО ТАТЬЯНЕ ЯКОВЛЕВОЙ

В поцелуе рук ли,

губ ли,

в дрожи тела

близких мне

красный

цвет

моих республик

тоже

должен

пламенеть.

Я не люблю

парижскую любовь:

любую самочку

шелками разукрасьте,

потягиваясь, задремлю,

сказав —

“тубо” —

собакам

озверевшей страсти.

Ты одна мне

ростом вровень,

стань же рядом

с бровью брови,

дай

про этот

важный вечер

рассказать

по-человечьи.

Пять часов,

и с этих пор

стих

людей

дремучий бор,

вымер

город заселенный,

слышу лишь

свисточный спор

поездов до Барселоны.

В черном небе

молний поступь,

гром

ругней

в небесной драме,-

не гроза,

а это

просто

ревность двигает горами.

Глупых слов

не верь сырью,

не путайся

этой тряски,-

я взнуздаю,

я смирю

чувства

отпрысков дворянских.

Страсти корь

сойдет коростой,

но радость

неиссыхаемая,

буду долго,

буду просто

разговаривать стихами я.

Ревность,

жены,

слезы…

ну их! —

вспухнут веки,

впору Вию.

Я не сам,

а я

ревную

за Советскую Россию.

Видел

на плечах заплаты,

их

чахотка

лижет вздохом.

Что же,

мы не виноваты —

ста мильонам

было плохо.

Мы

теперь

к таким нежны —

спортом

выпрямишь не многих,-

вы и нам

в Москве нужны

не хватает

длинноногих.

Не тебе,

в снега

и в тиф

шедшей

этими ногами,

здесь

на ласки

выдать их

в ужины

с нефтяниками.

Ты не думай,

щурясь просто

из-под выпрямленных дуг.

Иди сюда,

иди на перекресток

моих больших

и неуклюжих рук.

Не хочешь?

Оставайся и зимуй,

и это

оскорбление

на общий счет нанижем.

Я все равно

тебя

когда-нибудь возьму —

одну

или вдвоем с Парижем.

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту…

По длинному фронту

купе

и кают

чиновник

учтивый

движется.

Сдают паспорта,

и я

сдаю

мою

пурпурную книжицу.

К одним паспортам —

улыбка у рта.

К другим —

отношение плевое.

С почтеньем

берут, например,

паспорта

с двухспальным

английским левою.

Глазами

доброго дядю выев,

не переставая

кланяться,

берут,

как будто берут чаевые,

паспорт

американца.

На польский —

глядят,

как в афишу коза.

На польский —

выпяливают глаза

в тугой

полицейской слоновости —

откуда, мол,

и что это за

географические новости?

И не повернув

головы кочан

и чувств

никаких

не изведав,

берут,

не моргнув,

паспорта датчан

и разных

прочих

шведов.

И вдруг,

как будто

ожогом,

рот

скривило

господину.

Это

господин чиновник

берет

мою

краснокожую паспортину.

Берет —

как бомбу,

берет —

как ежа,

как бритву

обоюдоострую,

берет,

как гремучую

в 20 жал

змею

двухметроворостую.

Моргнул

многозначаще

глаз носильщика,

хоть вещи

снесет задаром вам.

Жандарм

вопросительно

смотрит на сыщика,

сыщик

на жандарма.

С каким наслажденьем

жандармской кастой

я был бы

исхлестан и распят

за то,

что в руках у меня

молоткастый,

серпастый

советский паспорт.

Я волком бы

выгрыз

бюрократизм.

К мандатам

почтения нету.

К любым

чертям с матерями

катись

любая бумажка.

Но эту…

Я

достаю

из широких штанин

дубликатом

бесценного груза.

Читайте,

завидуйте,

я —

гражданин

Советского Союза.

Я знаю силу слов, я знаю слов набат.

Они не те, которым рукоплещут ложи.

От слов таких срываются гроба

шагать четверкою своих дубовых ножек.

Бывает, выбросят, не напечатав, не издав,

но слово мчится, подтянув подпруги,

звенит века, и подползают поезда

лизать поэзии мозолистые руки.

ТЫ

Пришла —

деловито,

за рыком,

за ростом,

взглянув,

разглядела просто мальчика.

Взяла,

отобрала сердце

и просто

пошла играть —

как девочка мячиком.

И каждая —

чудо будто видится —

где дама вкопалась,

а где девица.

«Такого любить?

Да этакий ринется!

Должно, укротительница.

Должно, из зверинца!»

А я ликую.

Нет его —

ига!

От радости себя не помня,

скакал,

индейцем свадебным прыгал,

так было весело,

было легко мне.

***

Любит? не любит? Я руки ломаю

и пальцы разбрасываю разломавши

так рвут загадав и пускают по маю

венчики встречных ромашек

Пускай седины обнаруживает стрижка и бритье

Пусть серебро годов вызванивает уймою

надеюсь верую вовеки не придет

ко мне позорное благоразумие

Уже второй

должно быть ты легла

А может быть

и у тебя такое

Я не спешу

и молниями телеграмм

мне незачем

тебя

будить и беспокоить

Море уходит вспять,

море уходит спать

Как говорят, инцидент исперчен,

любовная лодка разбилась о быт.

С тобой мы в расчете

И не к чему перечень

взаимных болей, бед и обид.

Уже второй должно быть ты легла.

В ночи Млечпуть серебряной Окою.

Я не спешу и молниями телеграмм

мне незачем тебя будить и беспокоить.

Как говорят, инцидент исперчен.

Любовная лодка разбилась о быт.

С тобой мы в расчете и не к чему перечень

взаимных болей, бед и обид.

Ты посмотри какая в мире тишь,

ночь обложила небо звездной данью.

В такие вот часы встаешь и говоришь

векам, истории и мирозданью…

«Всем. В том что умираю не вините никого и пожалуйста не сплетничайте. Покойник этого ужасно не любил…» (апрель 1930 года)